14.2《荷塘月色 》教案 2021-2022学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 14.2《荷塘月色 》教案 2021-2022学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 61.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-15 11:51:45 | ||

图片预览

文档简介

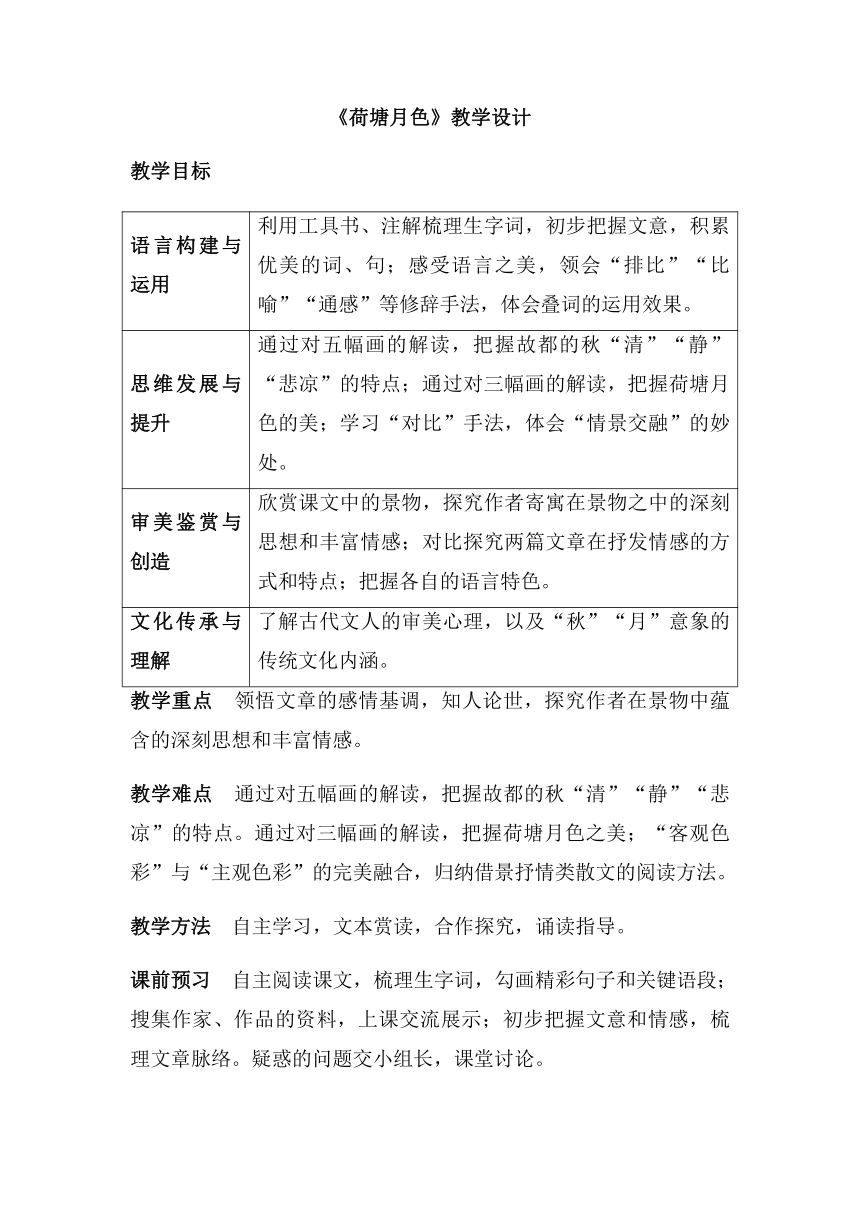

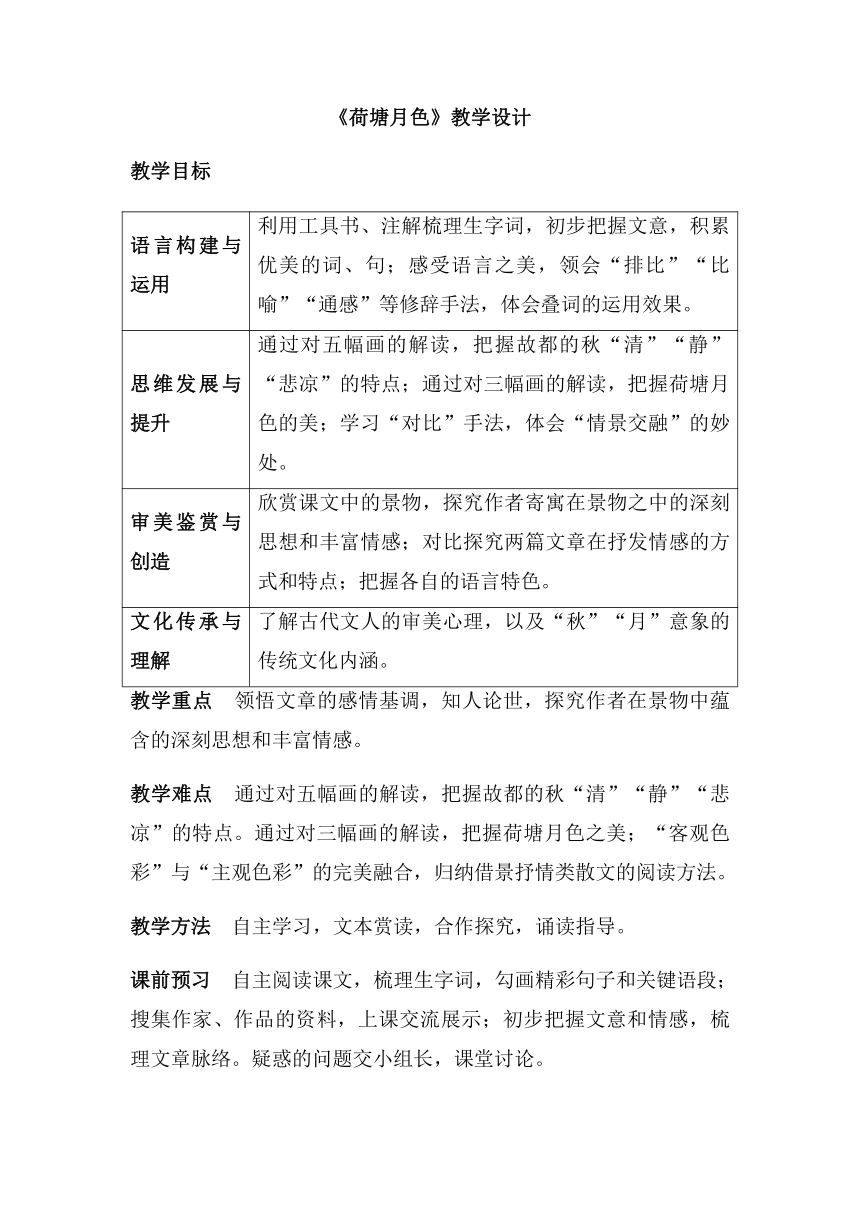

《荷塘月色》教学设计

教学目标

语言构建与运用

利用工具书、注解梳理生字词,初步把握文意,积累优美的词、句;感受语言之美,领会“排比”“比喻”“通感”等修辞手法,体会叠词的运用效果。

思维发展与提升

通过对五幅画的解读,把握故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点;通过对三幅画的解读,把握荷塘月色的美;学习“对比”手法,体会“情景交融”的妙处。

审美鉴赏与创造

欣赏课文中的景物,探究作者寄寓在景物之中的深刻思想和丰富情感;对比探究两篇文章在抒发情感的方式和特点;把握各自的语言特色。

文化传承与理解

了解古代文人的审美心理,以及“秋”“月”意象的传统文化内涵。

教学重点

领悟文章的感情基调,知人论世,探究作者在景物中蕴含的深刻思想和丰富情感。

教学难点

通过对五幅画的解读,把握故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点。通过对三幅画的解读,把握荷塘月色之美;“客观色彩”与“主观色彩”的完美融合,归纳借景抒情类散文的阅读方法。

教学方法

自主学习,文本赏读,合作探究,诵读指导。

课前预习

自主阅读课文,梳理生字词,勾画精彩句子和关键语段;搜集作家、作品的资料,上课交流展示;初步把握文意和情感,梳理文章脉络。疑惑的问题交小组长,课堂讨论。

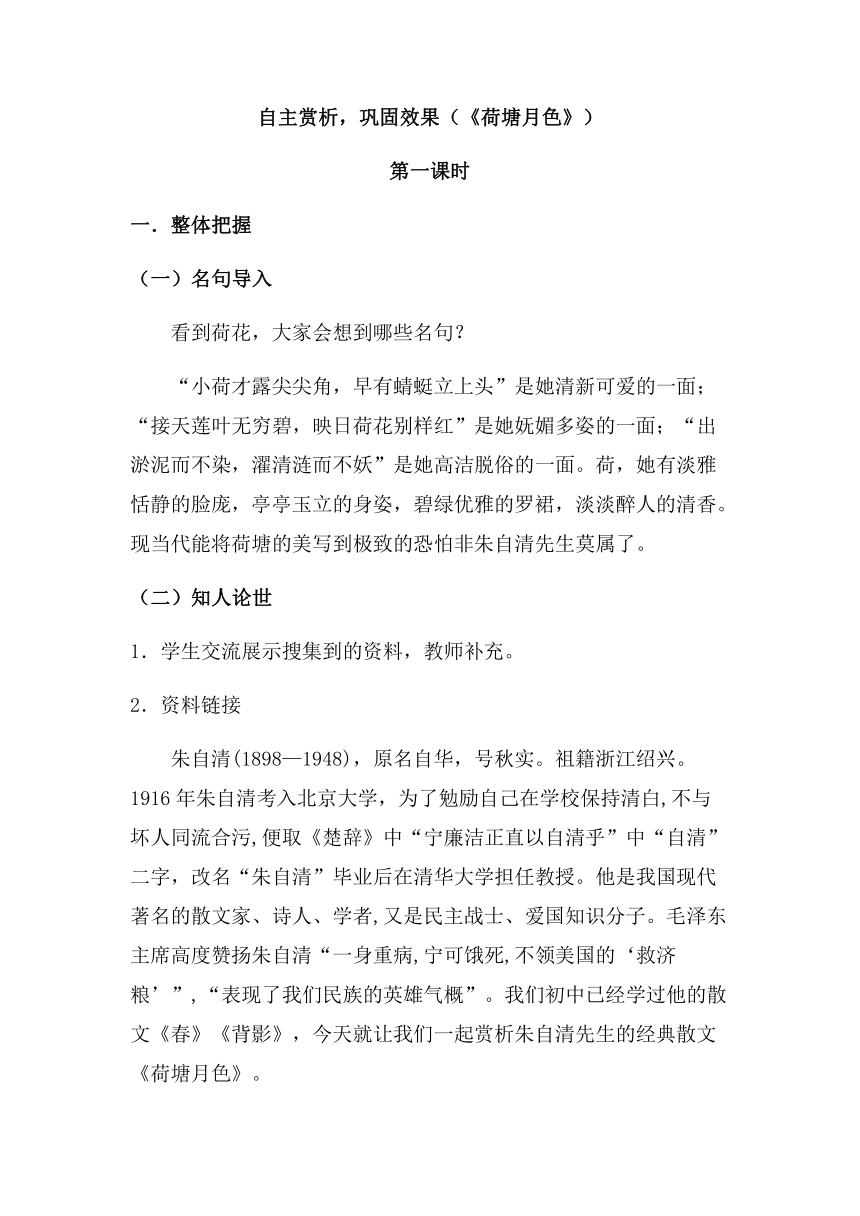

自主赏析,巩固效果(《荷塘月色》)

第一课时

一.整体把握

(一)名句导入

看到荷花,大家会想到哪些名句?

“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”是她清新可爱的一面;“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”是她妩媚多姿的一面;“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”是她高洁脱俗的一面。荷,她有淡雅恬静的脸庞,亭亭玉立的身姿,碧绿优雅的罗裙,淡淡醉人的清香。现当代能将荷塘的美写到极致的恐怕非朱自清先生莫属了。

(二)知人论世

1.学生交流展示搜集到的资料,教师补充。

2.资料链接

朱自清(1898—1948),原名自华,号秋实。祖籍浙江绍兴。1916年朱自清考入北京大学,为了勉励自己在学校保持清白,不与坏人同流合污,便取《楚辞》中“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”二字,改名“朱自清”毕业后在清华大学担任教授。他是我国现代著名的散文家、诗人、学者,又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东主席高度赞扬朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’”,“表现了我们民族的英雄气概”。我们初中已经学过他的散文《春》《背影》,今天就让我们一起赏析朱自清先生的经典散文《荷塘月色》。

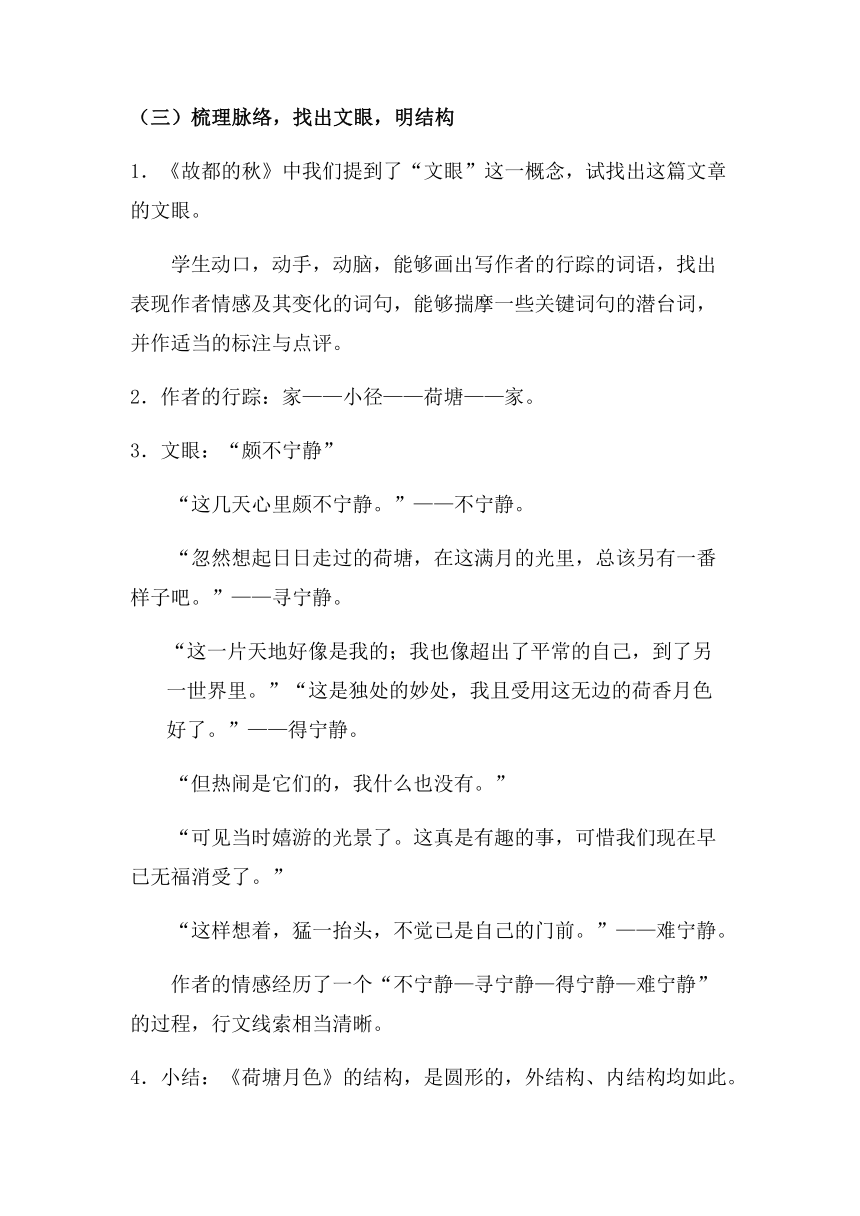

(三)梳理脉络,找出文眼,明结构

1.《故都的秋》中我们提到了“文眼”这一概念,试找出这篇文章的文眼。

学生动口,动手,动脑,能够画出写作者的行踪的词语,找出表现作者情感及其变化的词句,能够揣摩一些关键词句的潜台词,并作适当的标注与点评。

2.作者的行踪:家——小径——荷塘——家。

3.文眼:“颇不宁静”

“这几天心里颇不宁静。”——不宁静。

“忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧。”——寻宁静。

“这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一世界里。”“这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。”——得宁静。

“但热闹是它们的,我什么也没有。”

“可见当时嬉游的光景了。这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。”

“这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前。”——难宁静。

作者的情感经历了一个“不宁静—寻宁静—得宁静—难宁静”的过程,行文线索相当清晰。

4.小结:《荷塘月色》的结构,是圆形的,外结构、内结构均如此。从以上结构分析,可体会到全文写景是为抒情服务,而贯穿全文的是一条前后心情变化的思绪线索。情—景—情,这正好像一条经线,而对荷塘景色的描写犹如一条纬线。因此,本文有两条线索,一明一暗。

明线:游踪(家——小径——荷塘——家)

暗线:情感(不宁静—寻宁静—得宁静—难宁静)

二、重点品读,赏析荷塘美景

1.学生快速地浏览课文,找出描写荷塘月色的段落,交流展示。

2.教师点拨:4、5、6自然段。月色下的荷塘、荷塘上的月色、荷塘四周的景物。

月下荷塘

写了荷叶、荷花、荷香、荷波、荷韵五个方面。

学生尝试找出这些句子,展开想象,阅读品味它的妙处。

示例1

荷叶:“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙”运用比喻手法写出荷叶的风姿,由“出水很高”联想到“亭亭的舞女的裙”,两者不仅相似,而且写出其动态美。

示例2

荷花:“层层的叶子中间,……又如刚出浴的美人”运用拟人、比喻的手法。“袅娜”写出荷花的饱满盛开状,“羞涩”写荷花含苞待放。这两个词本是用来描写女子娇美姿态、羞涩神情的,现在用来写荷花,赋予物以生命力和感情,这是拟人写法。接着连用三个比喻,分别描绘了淡月辉映下荷花晶莹剔透的闪光,绿叶衬托下荷花忽明忽暗的闪光,以及荷花不染纤尘的美质,写出了荷花的神韵,倾注了作者的主观感情,可以激发读者的想象。一个本体,三个喻体,这种修辞是“博喻”。

【知识链接】博喻例句:①两岸都是悬崖峭壁,累累垂垂的石乳一直浸到江水里去,像莲花,像海棠叶儿,像一挂一挂的葡萄,也像仙人骑鹤,乐手吹箫……说不定你忘记自己在漓江上了呢!(杨朔《画山绣水》)②一株巨大的白丁香把花开在了屋顶的灰色的瓦瓴上。如雪,如玉,如飞溅的浪花。(王蒙《春之声》)

强调博喻的表达效果:多角度、多侧面、更生动形象。

示例3

荷香:“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”由嗅觉向听觉转移,“缕缕清香”与“渺茫的歌声”在许多方面有相似之处,如时断时续、若有若无、轻淡飘渺、沁人心脾等,其间感觉的转移伴随想象的跳跃,“清香”与“歌声”同属美好的事物,把“清香”比喻成远处的“歌声”,烘托出几分幽雅和宁静来。打通了人的两种感官,这种特殊的比喻叫“通感”。

认识“通感”:通感”把人的五种不同的感官用比喻或形容词的形式沟通起来的修辞方式,即把一种可感的形象转化为另一种可感的形象的方法。其最大特点是“感觉的转移”。

【知识链接】通感例句:①那些芦苇高高低低地晃动着,如同鼓点有节奏的击打。②她的声音犹如棉花糖一样甘甜,犹如婴儿的棉肚兜一样柔软。③你的耳朵在侦察,你的眼睛在倾听,你的指挥棒上跳动着你的神经。

示例4

荷波:“叶子与花也有一丝的颤动……这便宛然有了一道凝碧的波痕”运用拟人的手法,写出微风过处,叶花颤动的情状,既有视觉形象,叶子“有一丝的颤动”化为“一道凝碧的波痕”;又有听觉形象,风吹花叶的颤动声音,动静结合形象地传达出荷塘富有生气的风姿,创造出了清幽恬静的氛围。

示例5

荷韵:“叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了”作者把所见与想象结合,“脉脉”本指默默地用眼神或行动来表情传意,这里用来写流水,塘水在茂密的荷叶下是看不到的,作者却由叶子的“风韵”想象到那叶子下的水“脉脉”有情,真正做到了言有尽而意无穷。

小结:本段写景重点,是运用比喻、拟人、通感等手法,多侧面展现了月下荷塘的宁谧、淡雅之美。

塘上月色

(1)叶、花、树,写出了月色朦胧飘渺的特点。

(2)作者用了一些传神的动词,描绘出了可感的月光形象,试找出这些动词并结合语境分析其表达效果

明确:泻——既照应了以流水喻月光,又写出了月辉照耀,一泻无余的景象,使月光有了动感。

浮——写深夜水气由下而上轻轻升腾,慢慢扩散、弥漫,以动景写静景,描绘雾的轻飘状态。

洗——写“叶子和花”在月光映照下一种奶白色而又鲜艳欲滴的状态。

画——有“人为”动作含于其中,仿佛有无形的手在展纸描绘“倩影”,写出了投在荷叶上的月影之真、之美。

作者综合运用比喻、排比、通感、正反结合、动静结合等的表现手法,着意写月色,但又处处不忘荷塘,精选传神的动词,从不同角度写出淡月辉映下荷塘里雾光叶色、水气交相杂糅而形成的朦胧景象,情景交融,浑然一体。

课后作业

仿照第4自然段的内容,运用比喻手法(或博喻手法)写一段文字,80字左右。

答案示例:两岸都是悬崖峭壁,累累垂垂的石乳一直浸到江水里去,像莲花,像海棠叶儿,像一挂一挂的葡萄,也像仙人骑鹤,乐手吹箫……说不定你忘记自己在漓江上了呢!(杨朔《画山绣水》)

第二课时

导入新课

学生分小组诵读重点段落,营造良好课堂氛围,导入新课。

二、深入探究

探究一:同样是写景,第2段与第6段各有什么异同?

参考答案:相同:都写了荷塘四周景物,都写了树、小路。

不同:第2段重点写了小煤屑路的寂静、阴森,写得简略。而本段则以树为着眼点,由近及远,写了树色、烟雾、远山、灯光,再由静到动,写到蝉声、蛙声,显然,抒情效果跟第二段不一样。本段用反衬手法表达作者内心的寂寞。

第6段作者多用叠字叠词,富有音乐美。远远近近、高高低低——写出了树的错落有致,既开阔又有立体感,用语平实自然;重重、阴阴、隐隐约约——传神地描述出特定环境中的景物特点,不仅写出了树木之多,而且加强了叶色的浓重气氛。

探究二:写荷花的文章大多是浓艳明丽的,本文描写的景色却是素淡的,朦胧的,试探究原因。

参考答案:作者夜游荷塘是为了摆脱“心里颇不宁静”,追求刹那间的安宁。作者笔下的荷塘是一派幽静安宁的景象,正是作者所追求的,在作者眼中,荷塘景色“恰是到了好处”,不浓不淡,不明不暗,一切都是那样的调和适中安逸。追求刹那间的安宁正是为了暂时忘却,分明曲折地反映了他对当时现实的不满。荷塘景色越宁静、安逸,越反衬心里“颇不宁静”。作者把这种情感很自然地融入这月下荷塘的美景中。

探究三:结尾为什么“忽然想起采莲的事情来了”?

参考答案:“忽然想起采莲的事情来了”这一句承上文宕开一笔,转出新意。文章由此放开去,联想到古代诗词对采莲的描绘,然后再收回到眼前,发出“只不见一些流水的影子,是不行的”的缺憾。由此极自然地牵动出“这令我到底惦着江南了”这种思乡的哀愁,这种乡愁正是当时作者苦闷矛盾心情在作品中的投影,表达了作者内心的不平和对光明美好生活的憧憬。

由“忽然”引出一幅江南采莲图,至此由“实”到“虚”,开辟了一种与前文孤寂幽静相反的热闹欢乐的境界。一实一虚,一动一静,相互映衬,相得益彰。作者似乎得到了暂时的“宁静”,但“猛一抬头,不觉已是自己的门前”,又回到了现实中来。表明作者无法从现实生活中得到理想的“宁静”,这正是残酷的现实社会带来的结果。

探究四:关于《荷塘月色》一文的主题,向来争论不休、众说纷纭,但也从无定论。归纳起来,大致有以下几种观点:

(1)认为该文借景抒情,意在表现作者愁闷凄凉的心境;

(2)认为作者沉醉于荷塘月色的美景之中,意在逃避现实,从矛盾的痛苦之中得到暂时的解脱,文中流露出一种“淡淡的喜悦”和“淡淡的哀愁”;

(3)认为是在表现作者对黑暗现实的不满和对美好生活的向往。或者,文中所抒发的,仅仅是作者夜游荷塘时的一时感想、是作者本人的一种不平静的心绪的自然流露而已。

你是怎么看待这篇文章的主题思想的?

【参考资料】《荷塘月色》写于1927年7月。作者当时29岁,任清华大学中文系教授。1927年4月12日,蒋介石在上海叛变革命,三天之间,300多人被杀,500多人被捕,3000多人失踪。一夜之间,白色恐怖笼罩全国。消息传到北京,朱自清十分震惊,一连几天心绪不宁,充满苦涩、悲愤和彷徨。

四·一二政变给他的打击是很大的,他在信中这样写道:“这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。走路、说话都要费很大的力气;还不能如意。心里是一团乱麻,也可以说是一团火,似乎挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有。”(节选自朱自清,1927年9月17日的一封信)“只有参加革命和反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法。……我既不能参加革命与反革命,总得找一个依据,才可姑作安心的过日子了。我是想找一件事,钻了进去,消磨这一生。我终于在国学里找出了一个题目,开始像小儿的学步。这正是往“死路”上走;但我乐意这么走,也就没有法子。”(朱自清《哪里走》1923年2月)

朱自清既反感于国民党的“反革命”,又对共产党的“革命”心怀疑惧,陷入不知“那里走”的“惶惶然”中,他“躲到学术研究中”,躲到大自然中,既是“避难”,又在与政治保持距离中维护知识分子的相对独立。《荷塘月色》就是在这种心情下诞生的。

三、群文阅读,思维进阶

1.对比《故都的秋》与《荷塘月色》,体会两篇文章在写景及抒情方面的差异。

学生讨论探究,小组示范展示,教师点拨提示。

答案示例:

写景方面:《故都的秋》所写之景富有生活气息,多是直观之景,从五幅图中可以看出。如“很高很高的碧绿的天色”“像喇叭似的牵牛花的蓝朵”“几根疏疏落落的尖细且长的秋草”等景物,再如秋雨图的对话,秋果图的描绘,都贴近生活。即使如秋蕊图中的描绘,也在诗情画意中不忘加入尘世的丝丝扫帚纹。

《荷塘月色》所写之景则富有诗情画意,美轮美奂。“薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦。”“光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。”光与影的旋律交错上演如梦如幻的魔术,读后令人嘴角生香。

抒情方面:《故都的秋》抒发情感的方式有变化。首先作者借助景物抒发情感,作者笔下之景都染上了作者浓浓的苦闷、寂寞与忧思之情。作者抓住“清”“静”“悲凉”这个结构全篇,选取了五幅图,分别从不同的侧面着力突出总特点。同时作者也将情感融入叙事、议论之中,秋雨图就是一个特别精彩的叙事片断,接着援引中外相关事例进一步阐述秋与文人的关系,探究秋的文化内蕴,富有思辨色彩。

《荷塘月色》主要是借景抒情。紧扣文眼“心里颇不宁静”通过三幅美丽的画徐徐展现作者淡淡的喜悦和淡淡的忧愁。当然结尾还借用《采莲曲》《西洲曲》,在精神王国里幻化出一个自由美好的世界,与现实对比,反衬自己内心的不宁静。

2.两篇散文的语言各有特点,试分析比较。

学生讨论探究,小组示范展示,教师点拨提示。

答案示例:

《故都的秋》善用排比和比喻,语言富有节奏。如“草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡”“秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足”“廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷”“黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼”,整齐中富有变化,音韵和谐。同时,也善于用长短句呼应,构成一种舒缓的韵味,悠扬又耐人回味。

《荷塘月色》则将比喻发挥到极致,杂以通感,如三幅画的描绘,比喻语言生动活泼,有诗词的意境美。同时,语言多用叠音词,有一种精致的富态美,增强了文章的音乐性,造成回环往复的旋律,余韵悠扬。

【资料链接】名家评朱自清

那么美丽活泼的文字,在新文学创作上,实在是一种稀有的收获。——王哲甫

朱自清虽则是一个诗人,可是他的散文,仍能够满贮着那一种诗意,文学研究会的作家中,除冰心女士外,文字之美,要算他了。——郁达夫

朱先生的语言,历来是‘新而不失自然’,在口语的基础上刻意出新。既有平白如话,毫无雕饰之感的文字,更有精心‘拣练’的遣词用字。……把量词活用为形容词的‘一丝”“一带”“一道”“一二点”等等,都生动的起了丰富、润饰、强化形象的作用。——金志华

几乎众口一词,对朱自清散文的文字之美倍加推崇。

四、归纳总结,提升能力

问题:如何读懂写景抒情散文?

写景抒情类散文主要通过对具体景物的描绘,表现作者的思想感受,抒发作者的思想感情。这类散文将深刻的思想和感悟寓于形象之中,具有强烈的艺术感染力。要读懂它,必须注意以下几方面:

1.读懂“景语”,触摸深刻寓意

借景抒情的散文常常托物寄意,为了使读者具体感受到所寄寓的丰富内涵,作者常常对所写的事物作细致的描绘和精心的刻画,就是所谓的“形得而神自来焉”。抓住“形”的特点,由“形”见“神”,才能深入体会文章内容。

2.知人论世,透视创作历程

作品是社会的折射,内容是背景的产物。有不少散文的创作,往往受环境的影响。因此,了解文章的相关背景,是阅读鉴赏散文的一把钥匙。

3.识得“文眼”,体会中心情感

凡是构思精巧、富有意境或写得含蓄的诗文,往往都有“眼”的安置。鉴赏散文时,要全力找出能揭示全篇旨趣和有画龙点睛妙用的“文眼”,以便领会作者为文的缘由与目的。“文眼”的设置因文而异,可以是一个字、一句话、一个细节、一缕情丝,乃至一景一物。当然并非每篇散文都有必要的“文眼”。

4.抓住线索,把握文章立意

结构是文章的骨架,线索是文章的脉络,二者是紧密联系的。抓住散文中的线索,便可对作品的思路了然于胸,不仅有助于理解作者的写作意图,而且也是对作者谋篇布局本领的鉴赏,从而透过散文的“形散”的表象抓住其传神的精髓,遵循作者的思路,分析文章的立意。

附:板书设计

《故都的秋》板书设计

秋晨庭院图、秋槐落蕊图、秋蝉残鸣图、秋雨话凉图、秋果奇景图

清、静、悲凉(文眼)

个人遭际、创作理念、家国情怀、文人传统

《荷塘月色》板书设计

教学目标

语言构建与运用

利用工具书、注解梳理生字词,初步把握文意,积累优美的词、句;感受语言之美,领会“排比”“比喻”“通感”等修辞手法,体会叠词的运用效果。

思维发展与提升

通过对五幅画的解读,把握故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点;通过对三幅画的解读,把握荷塘月色的美;学习“对比”手法,体会“情景交融”的妙处。

审美鉴赏与创造

欣赏课文中的景物,探究作者寄寓在景物之中的深刻思想和丰富情感;对比探究两篇文章在抒发情感的方式和特点;把握各自的语言特色。

文化传承与理解

了解古代文人的审美心理,以及“秋”“月”意象的传统文化内涵。

教学重点

领悟文章的感情基调,知人论世,探究作者在景物中蕴含的深刻思想和丰富情感。

教学难点

通过对五幅画的解读,把握故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点。通过对三幅画的解读,把握荷塘月色之美;“客观色彩”与“主观色彩”的完美融合,归纳借景抒情类散文的阅读方法。

教学方法

自主学习,文本赏读,合作探究,诵读指导。

课前预习

自主阅读课文,梳理生字词,勾画精彩句子和关键语段;搜集作家、作品的资料,上课交流展示;初步把握文意和情感,梳理文章脉络。疑惑的问题交小组长,课堂讨论。

自主赏析,巩固效果(《荷塘月色》)

第一课时

一.整体把握

(一)名句导入

看到荷花,大家会想到哪些名句?

“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”是她清新可爱的一面;“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”是她妩媚多姿的一面;“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”是她高洁脱俗的一面。荷,她有淡雅恬静的脸庞,亭亭玉立的身姿,碧绿优雅的罗裙,淡淡醉人的清香。现当代能将荷塘的美写到极致的恐怕非朱自清先生莫属了。

(二)知人论世

1.学生交流展示搜集到的资料,教师补充。

2.资料链接

朱自清(1898—1948),原名自华,号秋实。祖籍浙江绍兴。1916年朱自清考入北京大学,为了勉励自己在学校保持清白,不与坏人同流合污,便取《楚辞》中“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”二字,改名“朱自清”毕业后在清华大学担任教授。他是我国现代著名的散文家、诗人、学者,又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东主席高度赞扬朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’”,“表现了我们民族的英雄气概”。我们初中已经学过他的散文《春》《背影》,今天就让我们一起赏析朱自清先生的经典散文《荷塘月色》。

(三)梳理脉络,找出文眼,明结构

1.《故都的秋》中我们提到了“文眼”这一概念,试找出这篇文章的文眼。

学生动口,动手,动脑,能够画出写作者的行踪的词语,找出表现作者情感及其变化的词句,能够揣摩一些关键词句的潜台词,并作适当的标注与点评。

2.作者的行踪:家——小径——荷塘——家。

3.文眼:“颇不宁静”

“这几天心里颇不宁静。”——不宁静。

“忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧。”——寻宁静。

“这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一世界里。”“这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。”——得宁静。

“但热闹是它们的,我什么也没有。”

“可见当时嬉游的光景了。这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。”

“这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前。”——难宁静。

作者的情感经历了一个“不宁静—寻宁静—得宁静—难宁静”的过程,行文线索相当清晰。

4.小结:《荷塘月色》的结构,是圆形的,外结构、内结构均如此。从以上结构分析,可体会到全文写景是为抒情服务,而贯穿全文的是一条前后心情变化的思绪线索。情—景—情,这正好像一条经线,而对荷塘景色的描写犹如一条纬线。因此,本文有两条线索,一明一暗。

明线:游踪(家——小径——荷塘——家)

暗线:情感(不宁静—寻宁静—得宁静—难宁静)

二、重点品读,赏析荷塘美景

1.学生快速地浏览课文,找出描写荷塘月色的段落,交流展示。

2.教师点拨:4、5、6自然段。月色下的荷塘、荷塘上的月色、荷塘四周的景物。

月下荷塘

写了荷叶、荷花、荷香、荷波、荷韵五个方面。

学生尝试找出这些句子,展开想象,阅读品味它的妙处。

示例1

荷叶:“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙”运用比喻手法写出荷叶的风姿,由“出水很高”联想到“亭亭的舞女的裙”,两者不仅相似,而且写出其动态美。

示例2

荷花:“层层的叶子中间,……又如刚出浴的美人”运用拟人、比喻的手法。“袅娜”写出荷花的饱满盛开状,“羞涩”写荷花含苞待放。这两个词本是用来描写女子娇美姿态、羞涩神情的,现在用来写荷花,赋予物以生命力和感情,这是拟人写法。接着连用三个比喻,分别描绘了淡月辉映下荷花晶莹剔透的闪光,绿叶衬托下荷花忽明忽暗的闪光,以及荷花不染纤尘的美质,写出了荷花的神韵,倾注了作者的主观感情,可以激发读者的想象。一个本体,三个喻体,这种修辞是“博喻”。

【知识链接】博喻例句:①两岸都是悬崖峭壁,累累垂垂的石乳一直浸到江水里去,像莲花,像海棠叶儿,像一挂一挂的葡萄,也像仙人骑鹤,乐手吹箫……说不定你忘记自己在漓江上了呢!(杨朔《画山绣水》)②一株巨大的白丁香把花开在了屋顶的灰色的瓦瓴上。如雪,如玉,如飞溅的浪花。(王蒙《春之声》)

强调博喻的表达效果:多角度、多侧面、更生动形象。

示例3

荷香:“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”由嗅觉向听觉转移,“缕缕清香”与“渺茫的歌声”在许多方面有相似之处,如时断时续、若有若无、轻淡飘渺、沁人心脾等,其间感觉的转移伴随想象的跳跃,“清香”与“歌声”同属美好的事物,把“清香”比喻成远处的“歌声”,烘托出几分幽雅和宁静来。打通了人的两种感官,这种特殊的比喻叫“通感”。

认识“通感”:通感”把人的五种不同的感官用比喻或形容词的形式沟通起来的修辞方式,即把一种可感的形象转化为另一种可感的形象的方法。其最大特点是“感觉的转移”。

【知识链接】通感例句:①那些芦苇高高低低地晃动着,如同鼓点有节奏的击打。②她的声音犹如棉花糖一样甘甜,犹如婴儿的棉肚兜一样柔软。③你的耳朵在侦察,你的眼睛在倾听,你的指挥棒上跳动着你的神经。

示例4

荷波:“叶子与花也有一丝的颤动……这便宛然有了一道凝碧的波痕”运用拟人的手法,写出微风过处,叶花颤动的情状,既有视觉形象,叶子“有一丝的颤动”化为“一道凝碧的波痕”;又有听觉形象,风吹花叶的颤动声音,动静结合形象地传达出荷塘富有生气的风姿,创造出了清幽恬静的氛围。

示例5

荷韵:“叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了”作者把所见与想象结合,“脉脉”本指默默地用眼神或行动来表情传意,这里用来写流水,塘水在茂密的荷叶下是看不到的,作者却由叶子的“风韵”想象到那叶子下的水“脉脉”有情,真正做到了言有尽而意无穷。

小结:本段写景重点,是运用比喻、拟人、通感等手法,多侧面展现了月下荷塘的宁谧、淡雅之美。

塘上月色

(1)叶、花、树,写出了月色朦胧飘渺的特点。

(2)作者用了一些传神的动词,描绘出了可感的月光形象,试找出这些动词并结合语境分析其表达效果

明确:泻——既照应了以流水喻月光,又写出了月辉照耀,一泻无余的景象,使月光有了动感。

浮——写深夜水气由下而上轻轻升腾,慢慢扩散、弥漫,以动景写静景,描绘雾的轻飘状态。

洗——写“叶子和花”在月光映照下一种奶白色而又鲜艳欲滴的状态。

画——有“人为”动作含于其中,仿佛有无形的手在展纸描绘“倩影”,写出了投在荷叶上的月影之真、之美。

作者综合运用比喻、排比、通感、正反结合、动静结合等的表现手法,着意写月色,但又处处不忘荷塘,精选传神的动词,从不同角度写出淡月辉映下荷塘里雾光叶色、水气交相杂糅而形成的朦胧景象,情景交融,浑然一体。

课后作业

仿照第4自然段的内容,运用比喻手法(或博喻手法)写一段文字,80字左右。

答案示例:两岸都是悬崖峭壁,累累垂垂的石乳一直浸到江水里去,像莲花,像海棠叶儿,像一挂一挂的葡萄,也像仙人骑鹤,乐手吹箫……说不定你忘记自己在漓江上了呢!(杨朔《画山绣水》)

第二课时

导入新课

学生分小组诵读重点段落,营造良好课堂氛围,导入新课。

二、深入探究

探究一:同样是写景,第2段与第6段各有什么异同?

参考答案:相同:都写了荷塘四周景物,都写了树、小路。

不同:第2段重点写了小煤屑路的寂静、阴森,写得简略。而本段则以树为着眼点,由近及远,写了树色、烟雾、远山、灯光,再由静到动,写到蝉声、蛙声,显然,抒情效果跟第二段不一样。本段用反衬手法表达作者内心的寂寞。

第6段作者多用叠字叠词,富有音乐美。远远近近、高高低低——写出了树的错落有致,既开阔又有立体感,用语平实自然;重重、阴阴、隐隐约约——传神地描述出特定环境中的景物特点,不仅写出了树木之多,而且加强了叶色的浓重气氛。

探究二:写荷花的文章大多是浓艳明丽的,本文描写的景色却是素淡的,朦胧的,试探究原因。

参考答案:作者夜游荷塘是为了摆脱“心里颇不宁静”,追求刹那间的安宁。作者笔下的荷塘是一派幽静安宁的景象,正是作者所追求的,在作者眼中,荷塘景色“恰是到了好处”,不浓不淡,不明不暗,一切都是那样的调和适中安逸。追求刹那间的安宁正是为了暂时忘却,分明曲折地反映了他对当时现实的不满。荷塘景色越宁静、安逸,越反衬心里“颇不宁静”。作者把这种情感很自然地融入这月下荷塘的美景中。

探究三:结尾为什么“忽然想起采莲的事情来了”?

参考答案:“忽然想起采莲的事情来了”这一句承上文宕开一笔,转出新意。文章由此放开去,联想到古代诗词对采莲的描绘,然后再收回到眼前,发出“只不见一些流水的影子,是不行的”的缺憾。由此极自然地牵动出“这令我到底惦着江南了”这种思乡的哀愁,这种乡愁正是当时作者苦闷矛盾心情在作品中的投影,表达了作者内心的不平和对光明美好生活的憧憬。

由“忽然”引出一幅江南采莲图,至此由“实”到“虚”,开辟了一种与前文孤寂幽静相反的热闹欢乐的境界。一实一虚,一动一静,相互映衬,相得益彰。作者似乎得到了暂时的“宁静”,但“猛一抬头,不觉已是自己的门前”,又回到了现实中来。表明作者无法从现实生活中得到理想的“宁静”,这正是残酷的现实社会带来的结果。

探究四:关于《荷塘月色》一文的主题,向来争论不休、众说纷纭,但也从无定论。归纳起来,大致有以下几种观点:

(1)认为该文借景抒情,意在表现作者愁闷凄凉的心境;

(2)认为作者沉醉于荷塘月色的美景之中,意在逃避现实,从矛盾的痛苦之中得到暂时的解脱,文中流露出一种“淡淡的喜悦”和“淡淡的哀愁”;

(3)认为是在表现作者对黑暗现实的不满和对美好生活的向往。或者,文中所抒发的,仅仅是作者夜游荷塘时的一时感想、是作者本人的一种不平静的心绪的自然流露而已。

你是怎么看待这篇文章的主题思想的?

【参考资料】《荷塘月色》写于1927年7月。作者当时29岁,任清华大学中文系教授。1927年4月12日,蒋介石在上海叛变革命,三天之间,300多人被杀,500多人被捕,3000多人失踪。一夜之间,白色恐怖笼罩全国。消息传到北京,朱自清十分震惊,一连几天心绪不宁,充满苦涩、悲愤和彷徨。

四·一二政变给他的打击是很大的,他在信中这样写道:“这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。走路、说话都要费很大的力气;还不能如意。心里是一团乱麻,也可以说是一团火,似乎挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有。”(节选自朱自清,1927年9月17日的一封信)“只有参加革命和反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法。……我既不能参加革命与反革命,总得找一个依据,才可姑作安心的过日子了。我是想找一件事,钻了进去,消磨这一生。我终于在国学里找出了一个题目,开始像小儿的学步。这正是往“死路”上走;但我乐意这么走,也就没有法子。”(朱自清《哪里走》1923年2月)

朱自清既反感于国民党的“反革命”,又对共产党的“革命”心怀疑惧,陷入不知“那里走”的“惶惶然”中,他“躲到学术研究中”,躲到大自然中,既是“避难”,又在与政治保持距离中维护知识分子的相对独立。《荷塘月色》就是在这种心情下诞生的。

三、群文阅读,思维进阶

1.对比《故都的秋》与《荷塘月色》,体会两篇文章在写景及抒情方面的差异。

学生讨论探究,小组示范展示,教师点拨提示。

答案示例:

写景方面:《故都的秋》所写之景富有生活气息,多是直观之景,从五幅图中可以看出。如“很高很高的碧绿的天色”“像喇叭似的牵牛花的蓝朵”“几根疏疏落落的尖细且长的秋草”等景物,再如秋雨图的对话,秋果图的描绘,都贴近生活。即使如秋蕊图中的描绘,也在诗情画意中不忘加入尘世的丝丝扫帚纹。

《荷塘月色》所写之景则富有诗情画意,美轮美奂。“薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦。”“光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。”光与影的旋律交错上演如梦如幻的魔术,读后令人嘴角生香。

抒情方面:《故都的秋》抒发情感的方式有变化。首先作者借助景物抒发情感,作者笔下之景都染上了作者浓浓的苦闷、寂寞与忧思之情。作者抓住“清”“静”“悲凉”这个结构全篇,选取了五幅图,分别从不同的侧面着力突出总特点。同时作者也将情感融入叙事、议论之中,秋雨图就是一个特别精彩的叙事片断,接着援引中外相关事例进一步阐述秋与文人的关系,探究秋的文化内蕴,富有思辨色彩。

《荷塘月色》主要是借景抒情。紧扣文眼“心里颇不宁静”通过三幅美丽的画徐徐展现作者淡淡的喜悦和淡淡的忧愁。当然结尾还借用《采莲曲》《西洲曲》,在精神王国里幻化出一个自由美好的世界,与现实对比,反衬自己内心的不宁静。

2.两篇散文的语言各有特点,试分析比较。

学生讨论探究,小组示范展示,教师点拨提示。

答案示例:

《故都的秋》善用排比和比喻,语言富有节奏。如“草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡”“秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足”“廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷”“黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼”,整齐中富有变化,音韵和谐。同时,也善于用长短句呼应,构成一种舒缓的韵味,悠扬又耐人回味。

《荷塘月色》则将比喻发挥到极致,杂以通感,如三幅画的描绘,比喻语言生动活泼,有诗词的意境美。同时,语言多用叠音词,有一种精致的富态美,增强了文章的音乐性,造成回环往复的旋律,余韵悠扬。

【资料链接】名家评朱自清

那么美丽活泼的文字,在新文学创作上,实在是一种稀有的收获。——王哲甫

朱自清虽则是一个诗人,可是他的散文,仍能够满贮着那一种诗意,文学研究会的作家中,除冰心女士外,文字之美,要算他了。——郁达夫

朱先生的语言,历来是‘新而不失自然’,在口语的基础上刻意出新。既有平白如话,毫无雕饰之感的文字,更有精心‘拣练’的遣词用字。……把量词活用为形容词的‘一丝”“一带”“一道”“一二点”等等,都生动的起了丰富、润饰、强化形象的作用。——金志华

几乎众口一词,对朱自清散文的文字之美倍加推崇。

四、归纳总结,提升能力

问题:如何读懂写景抒情散文?

写景抒情类散文主要通过对具体景物的描绘,表现作者的思想感受,抒发作者的思想感情。这类散文将深刻的思想和感悟寓于形象之中,具有强烈的艺术感染力。要读懂它,必须注意以下几方面:

1.读懂“景语”,触摸深刻寓意

借景抒情的散文常常托物寄意,为了使读者具体感受到所寄寓的丰富内涵,作者常常对所写的事物作细致的描绘和精心的刻画,就是所谓的“形得而神自来焉”。抓住“形”的特点,由“形”见“神”,才能深入体会文章内容。

2.知人论世,透视创作历程

作品是社会的折射,内容是背景的产物。有不少散文的创作,往往受环境的影响。因此,了解文章的相关背景,是阅读鉴赏散文的一把钥匙。

3.识得“文眼”,体会中心情感

凡是构思精巧、富有意境或写得含蓄的诗文,往往都有“眼”的安置。鉴赏散文时,要全力找出能揭示全篇旨趣和有画龙点睛妙用的“文眼”,以便领会作者为文的缘由与目的。“文眼”的设置因文而异,可以是一个字、一句话、一个细节、一缕情丝,乃至一景一物。当然并非每篇散文都有必要的“文眼”。

4.抓住线索,把握文章立意

结构是文章的骨架,线索是文章的脉络,二者是紧密联系的。抓住散文中的线索,便可对作品的思路了然于胸,不仅有助于理解作者的写作意图,而且也是对作者谋篇布局本领的鉴赏,从而透过散文的“形散”的表象抓住其传神的精髓,遵循作者的思路,分析文章的立意。

附:板书设计

《故都的秋》板书设计

秋晨庭院图、秋槐落蕊图、秋蝉残鸣图、秋雨话凉图、秋果奇景图

清、静、悲凉(文眼)

个人遭际、创作理念、家国情怀、文人传统

《荷塘月色》板书设计

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读