9《木兰诗》课件(共22张PPT)

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第一课时

木兰诗

能够通过课前准备读懂诗歌意思,概括情节。

一

能够有感情地诵读诗歌。

二

学习目标

目

录

导入新课

检查预习

学习课文

布置作业

导入新课

千百年来,木兰一直是人们非常喜爱的人物。人们为什么会如此喜爱她?木兰有什么穿越千古的魅力?她是怎样一个人?她有什么不同寻常的经历?带着这些疑问,让我们走进《木兰诗》,一起探寻世世代代的人们都想知道的答案吧。

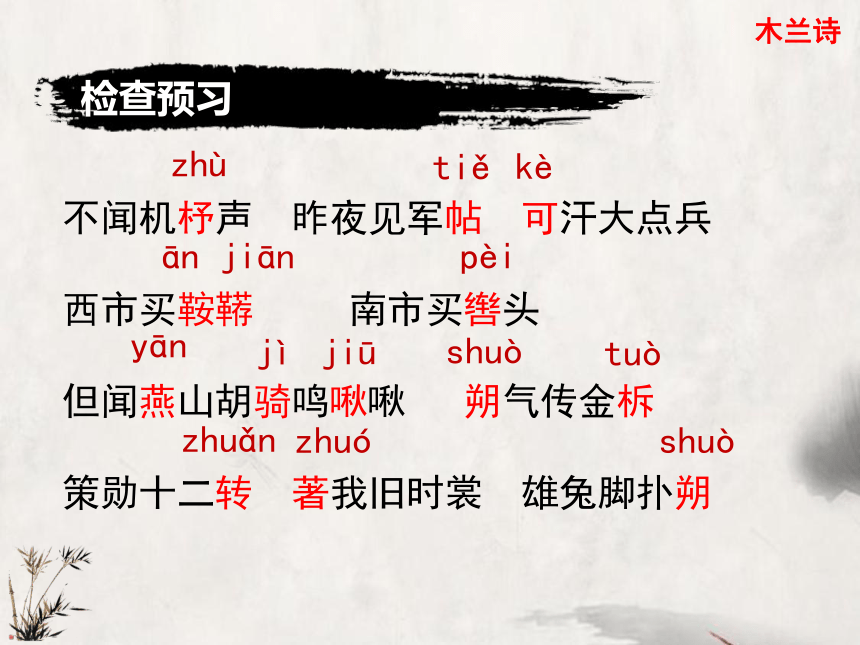

检查预习

不闻机杼声

昨夜见军帖

可汗大点兵

西市买鞍鞯

南市买辔头

但闻燕山胡骑鸣啾啾

朔气传金柝

策勋十二转

著我旧时裳

雄兔脚扑朔

zhù

tiě

kè

ān

jiān

pèi

yān

jì

jiū

shuò

tuò

zhuǎn

zhuó

shuò

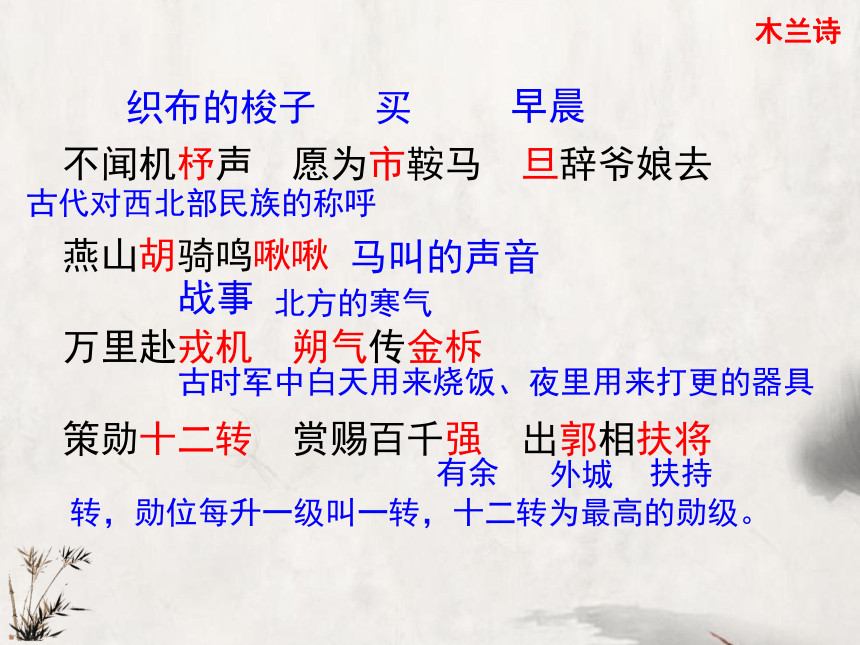

不闻机杼声

愿为市鞍马

旦辞爷娘去

燕山胡骑鸣啾啾

万里赴戎机

朔气传金柝

策勋十二转

赏赐百千强

出郭相扶将

织布的梭子

买

早晨

古代对西北部民族的称呼

马叫的声音

战事

北方的寒气

古时军中白天用来烧饭、夜里用来打更的器具

转,勋位每升一级叫一转,十二转为最高的勋级。

有余

外城

扶持

著我旧时裳

对镜帖花黄

出门看火伴

雄兔脚扑朔

雌兔眼迷离

安能辨我是雄雌

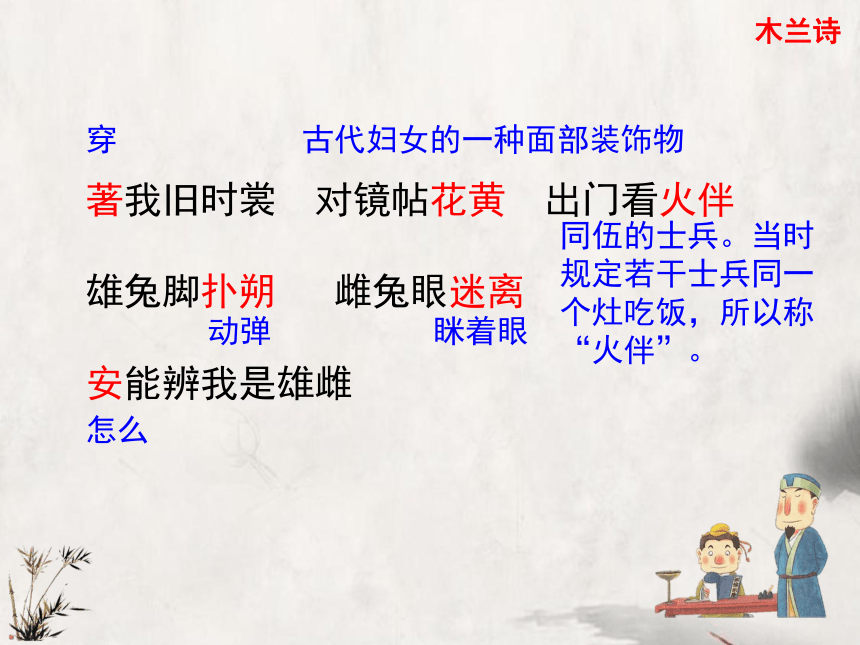

穿

古代妇女的一种面部装饰物

同伍的士兵。当时规定若干士兵同一个灶吃饭,所以称“火伴”。

动弹

眯着眼

怎么

学习课文

1.释疑解难

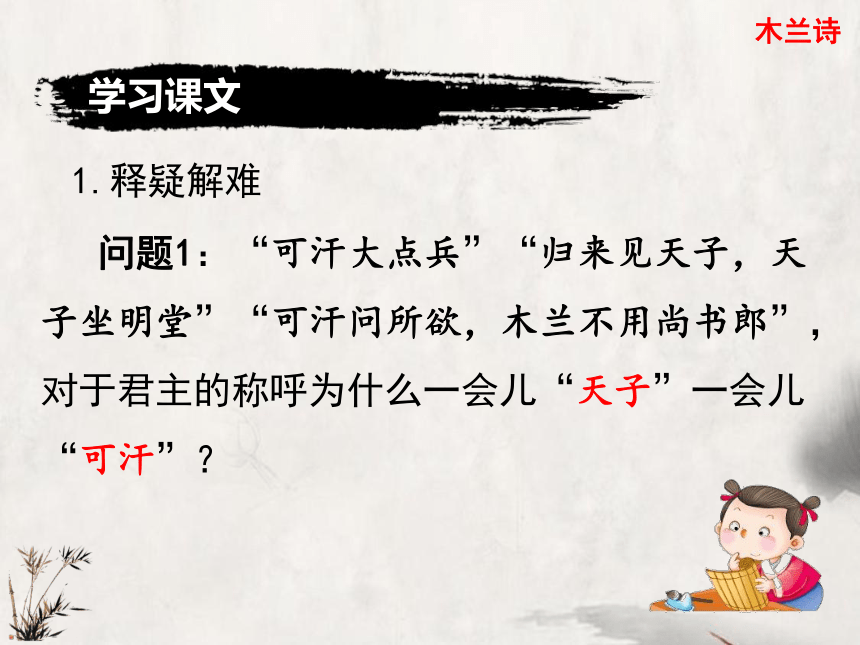

问题1:“可汗大点兵”“归来见天子,天子坐明堂”“可汗问所欲,木兰不用尚书郎”,对于君主的称呼为什么一会儿“天子”一会儿“可汗”?

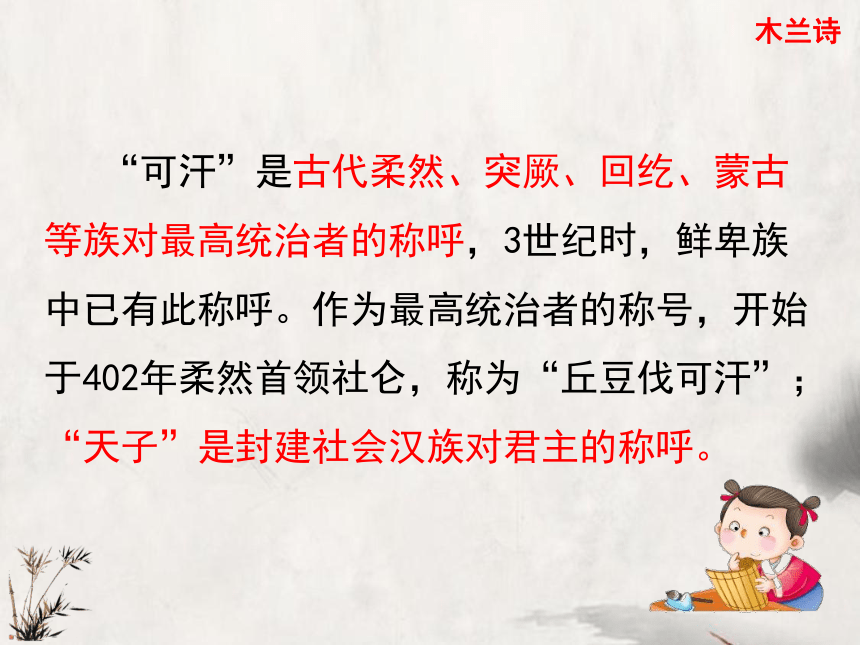

“可汗”是古代柔然、突厥、回纥、蒙古等族对最高统治者的称呼,3世纪时,鲜卑族中已有此称呼。作为最高统治者的称号,开始于402年柔然首领社仑,称为“丘豆伐可汗”;“天子”是封建社会汉族对君主的称呼。

诗歌中,“可汗”与“天子”共同出现,可以做如下三种理解:

(1)《木兰诗》是南北朝时期北方的一首民歌,多数学者认为是一首鲜卑族民歌,因而诗歌中称君主为“可汗”。后来这首民歌经乐府采集用汉语记录下来,故又有“天子”的称谓出现在诗歌中。

(2)南北朝时期民族融合,可以理解成这是在《木兰诗》创作的时代,汉语和少数民族语言杂揉的一种现象。

(3)民歌的特点是民间集体口头创作,口口相传,木兰到底是少数民族女子还是汉族女子,具有不确定性,所以诗歌中汉民族和少数民族的痕迹均有。

问题2:古代女子缠足,木兰如果缠足就会被发现,她为什么没有缠足呢?木兰为什么能隐藏12年没有被发现呢?

缠足风俗起于何时说法不一,主流观点是开始于北宋而兴起于南宋,也有说起于隋,起于五代的。总之,缠足之风起于南北朝之后是确定的,所以《木兰诗》创作的时代女子肯定是不缠足的。另外,缠足之风多见于汉族女子,且并不是所有汉族女子都缠足。

木兰能够女扮男装12年不被发现的原因可能有很多,比如也许木兰长得比较像男孩,身材健硕;比如少数民族男子也蓄长发,所以男性、女性穿上戎装后外表区别不是很大;比如木兰小心翼翼地保护自己的身份不暴露等。此外,从民歌创作的角度来看,木兰12年不被发现是女儿身,直到最后才揭开了谜底,更加体现出木兰的不易和聪明;再或者同伴早已发现木兰是女子,但是大家都很喜欢她,故而没有揭露她的身份,最后由民歌创作者特意唱作“不知木兰是女郎”来增加故事的戏剧性。

问题3:木兰有姐姐,为什么姐姐不代父从军而是木兰去呢?

可以从多方面理解。比如,木兰姐姐不会骑马刀弓,身体娇弱,或者武功不如木兰,不适合代父从军;或许木兰姐姐当时已经出嫁;木兰姐姐压根儿没有代父从军的想法。这样写更能反衬出木兰代父从军的勇敢、孝亲。

问题4:为什么木兰从军要自己“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”?

从“昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名”来看,木兰的父亲在征兵之列,当是有军籍要服役的。军帖上有木兰父亲的名字,可知木兰父亲当时应该在家,这就表明了当时的兵役制大概是兵与民同一,亦兵亦民,平时为民,战时为兵,要随时听候召唤调遣。所以在需要回到军队作战时,就得自己准备军资物品。

2.概括情节

提示:代父从军的故事中,木兰没有被强迫的痕迹,她是自愿前往的;准备行装的过程中是忙碌而愉快的,没有忙乱的影子;战争的场面一笔带过,没有刀光剑影;胜利还乡,没有居功自傲的心态;荣归换装,表现出女儿的本色。总之,要围绕着木兰在这一系列活动中的心态,以及表现出来的性情,不可过分拔高,把木兰架空成抽象的概念。

3.诵读指导

唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,唯闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

诗歌的前两段宜读得平缓、深沉,至“愿为”两句语气转为坚定。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

描写出发前准备的文字,诵读节奏要加快,力求突出木兰坚毅果敢的英雄形象;而表现木兰的思亲之情则要用抒情的语气读,节奏变慢。比如“鸣溅溅”“鸣啾啾”用的是叠音词,平声,朗读的时候可以适当把音节拖长,就会有耳边流水不绝、战马呜咽低鸣不止的悲凉之感,通过这样的处理能够使人感觉到木兰离家渐行渐远,夜不能寐,哀婉之情徘徊于心。

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

这段的基调是悲壮的,要读出多年艰苦作战的种种经历和磨难,宜每两句作一气读,速度放慢。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎;愿驰千里足,送儿还故乡。

第5段前一节,当由庄严转为热烈,节奏可稍稍加快;后一节宜放慢节奏,读得自豪、亲切、质朴,使前后形成对比,力求突出木兰的英雄本色。

爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床。脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬂,对镜帖花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

这段宜用热烈、欢快而富有变化的语调诵读:开始以快节奏着力渲染喜庆气氛;继而节奏放缓,表现木兰恢复女儿装束时轻松、喜悦的心情,宜轻读蓄势;最后再加快节奏,着力表现伙伴的“惊忙”。

雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

第7段最后一句宜慢读,可以想象木兰脱下戎装换上“红妆”,以美丽的女孩子形象出现在伙伴们面前,尤其看到伙伴们的“惊忙”之后的一种俏皮可爱,这样读来会使诗歌饶有余韵。

布置作业

背诵全文。

第一课时

木兰诗

能够通过课前准备读懂诗歌意思,概括情节。

一

能够有感情地诵读诗歌。

二

学习目标

目

录

导入新课

检查预习

学习课文

布置作业

导入新课

千百年来,木兰一直是人们非常喜爱的人物。人们为什么会如此喜爱她?木兰有什么穿越千古的魅力?她是怎样一个人?她有什么不同寻常的经历?带着这些疑问,让我们走进《木兰诗》,一起探寻世世代代的人们都想知道的答案吧。

检查预习

不闻机杼声

昨夜见军帖

可汗大点兵

西市买鞍鞯

南市买辔头

但闻燕山胡骑鸣啾啾

朔气传金柝

策勋十二转

著我旧时裳

雄兔脚扑朔

zhù

tiě

kè

ān

jiān

pèi

yān

jì

jiū

shuò

tuò

zhuǎn

zhuó

shuò

不闻机杼声

愿为市鞍马

旦辞爷娘去

燕山胡骑鸣啾啾

万里赴戎机

朔气传金柝

策勋十二转

赏赐百千强

出郭相扶将

织布的梭子

买

早晨

古代对西北部民族的称呼

马叫的声音

战事

北方的寒气

古时军中白天用来烧饭、夜里用来打更的器具

转,勋位每升一级叫一转,十二转为最高的勋级。

有余

外城

扶持

著我旧时裳

对镜帖花黄

出门看火伴

雄兔脚扑朔

雌兔眼迷离

安能辨我是雄雌

穿

古代妇女的一种面部装饰物

同伍的士兵。当时规定若干士兵同一个灶吃饭,所以称“火伴”。

动弹

眯着眼

怎么

学习课文

1.释疑解难

问题1:“可汗大点兵”“归来见天子,天子坐明堂”“可汗问所欲,木兰不用尚书郎”,对于君主的称呼为什么一会儿“天子”一会儿“可汗”?

“可汗”是古代柔然、突厥、回纥、蒙古等族对最高统治者的称呼,3世纪时,鲜卑族中已有此称呼。作为最高统治者的称号,开始于402年柔然首领社仑,称为“丘豆伐可汗”;“天子”是封建社会汉族对君主的称呼。

诗歌中,“可汗”与“天子”共同出现,可以做如下三种理解:

(1)《木兰诗》是南北朝时期北方的一首民歌,多数学者认为是一首鲜卑族民歌,因而诗歌中称君主为“可汗”。后来这首民歌经乐府采集用汉语记录下来,故又有“天子”的称谓出现在诗歌中。

(2)南北朝时期民族融合,可以理解成这是在《木兰诗》创作的时代,汉语和少数民族语言杂揉的一种现象。

(3)民歌的特点是民间集体口头创作,口口相传,木兰到底是少数民族女子还是汉族女子,具有不确定性,所以诗歌中汉民族和少数民族的痕迹均有。

问题2:古代女子缠足,木兰如果缠足就会被发现,她为什么没有缠足呢?木兰为什么能隐藏12年没有被发现呢?

缠足风俗起于何时说法不一,主流观点是开始于北宋而兴起于南宋,也有说起于隋,起于五代的。总之,缠足之风起于南北朝之后是确定的,所以《木兰诗》创作的时代女子肯定是不缠足的。另外,缠足之风多见于汉族女子,且并不是所有汉族女子都缠足。

木兰能够女扮男装12年不被发现的原因可能有很多,比如也许木兰长得比较像男孩,身材健硕;比如少数民族男子也蓄长发,所以男性、女性穿上戎装后外表区别不是很大;比如木兰小心翼翼地保护自己的身份不暴露等。此外,从民歌创作的角度来看,木兰12年不被发现是女儿身,直到最后才揭开了谜底,更加体现出木兰的不易和聪明;再或者同伴早已发现木兰是女子,但是大家都很喜欢她,故而没有揭露她的身份,最后由民歌创作者特意唱作“不知木兰是女郎”来增加故事的戏剧性。

问题3:木兰有姐姐,为什么姐姐不代父从军而是木兰去呢?

可以从多方面理解。比如,木兰姐姐不会骑马刀弓,身体娇弱,或者武功不如木兰,不适合代父从军;或许木兰姐姐当时已经出嫁;木兰姐姐压根儿没有代父从军的想法。这样写更能反衬出木兰代父从军的勇敢、孝亲。

问题4:为什么木兰从军要自己“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”?

从“昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名”来看,木兰的父亲在征兵之列,当是有军籍要服役的。军帖上有木兰父亲的名字,可知木兰父亲当时应该在家,这就表明了当时的兵役制大概是兵与民同一,亦兵亦民,平时为民,战时为兵,要随时听候召唤调遣。所以在需要回到军队作战时,就得自己准备军资物品。

2.概括情节

提示:代父从军的故事中,木兰没有被强迫的痕迹,她是自愿前往的;准备行装的过程中是忙碌而愉快的,没有忙乱的影子;战争的场面一笔带过,没有刀光剑影;胜利还乡,没有居功自傲的心态;荣归换装,表现出女儿的本色。总之,要围绕着木兰在这一系列活动中的心态,以及表现出来的性情,不可过分拔高,把木兰架空成抽象的概念。

3.诵读指导

唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,唯闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

诗歌的前两段宜读得平缓、深沉,至“愿为”两句语气转为坚定。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

描写出发前准备的文字,诵读节奏要加快,力求突出木兰坚毅果敢的英雄形象;而表现木兰的思亲之情则要用抒情的语气读,节奏变慢。比如“鸣溅溅”“鸣啾啾”用的是叠音词,平声,朗读的时候可以适当把音节拖长,就会有耳边流水不绝、战马呜咽低鸣不止的悲凉之感,通过这样的处理能够使人感觉到木兰离家渐行渐远,夜不能寐,哀婉之情徘徊于心。

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

这段的基调是悲壮的,要读出多年艰苦作战的种种经历和磨难,宜每两句作一气读,速度放慢。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎;愿驰千里足,送儿还故乡。

第5段前一节,当由庄严转为热烈,节奏可稍稍加快;后一节宜放慢节奏,读得自豪、亲切、质朴,使前后形成对比,力求突出木兰的英雄本色。

爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床。脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬂,对镜帖花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

这段宜用热烈、欢快而富有变化的语调诵读:开始以快节奏着力渲染喜庆气氛;继而节奏放缓,表现木兰恢复女儿装束时轻松、喜悦的心情,宜轻读蓄势;最后再加快节奏,着力表现伙伴的“惊忙”。

雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

第7段最后一句宜慢读,可以想象木兰脱下戎装换上“红妆”,以美丽的女孩子形象出现在伙伴们面前,尤其看到伙伴们的“惊忙”之后的一种俏皮可爱,这样读来会使诗歌饶有余韵。

布置作业

背诵全文。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读