2021-2022学年高中语文统编版(2019)选择性必修上册3.1 别了,“不列颠尼亚” 课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版(2019)选择性必修上册3.1 别了,“不列颠尼亚” 课件(28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 343.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

课前预习(自学)阶段

课前预习(自学)内容

1.借助资料及网络,了解作者、背景及“消息和通讯”文体。

2.熟读课文,标注段落,结合“导学案”积累基础知识——字词。

3.初步感知课文内容:

(1)将文中表示时间的句子画出来,

将“香港回归”这一重大历史事件的过程展现出来。

(2)标题往往是文章的眼睛,新闻标题更是如此。结合全文,如何理解《别了,“不列颠尼亚”》一文标题的含义?

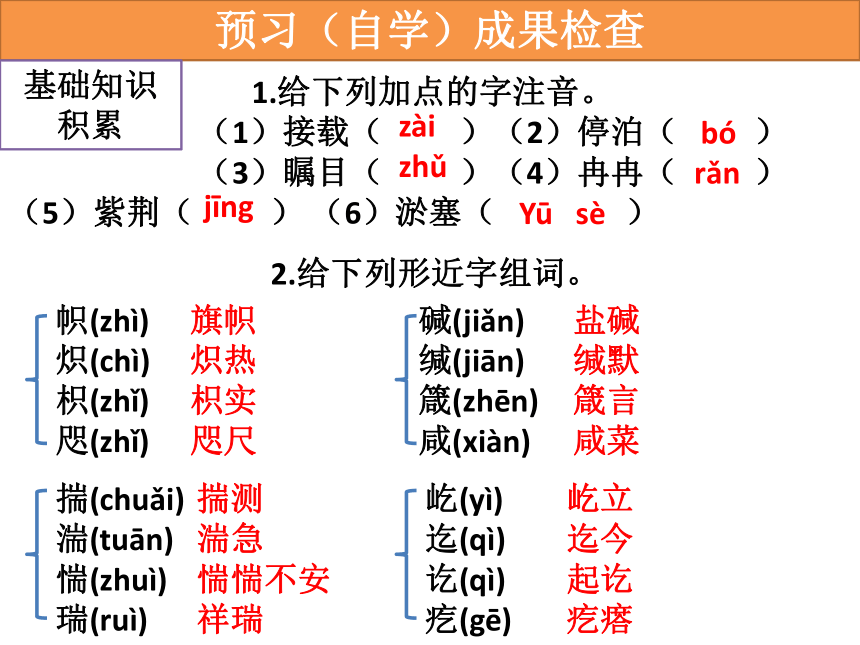

预习(自学)成果检查

基础知识积累

1.给下列加点的字注音。

(1)接载(

)(2)停泊(

)

(3)瞩目(

)(4)冉冉(

)

(5)紫荆(

)

(6)淤塞(

)

zài

bó

zhǔ

rǎn

jīng

Yū

sè

帜(zhì)

炽(chì)

枳(zhǐ)

咫(zhǐ)

碱(jiǎn)

缄(jiān)

箴(zhēn)

咸(xiàn)

揣(chuǎi)

湍(tuān)

惴(zhuì)

瑞(ruì)

屹(yì)

迄(qì)

讫(qì)

疙(gē)

2.给下列形近字组词。

旗帜

炽热

枳实

咫尺

盐碱

缄默

箴言

咸菜

揣测

湍急

惴惴不安

祥瑞

屹立

迄今

起讫

疙瘩

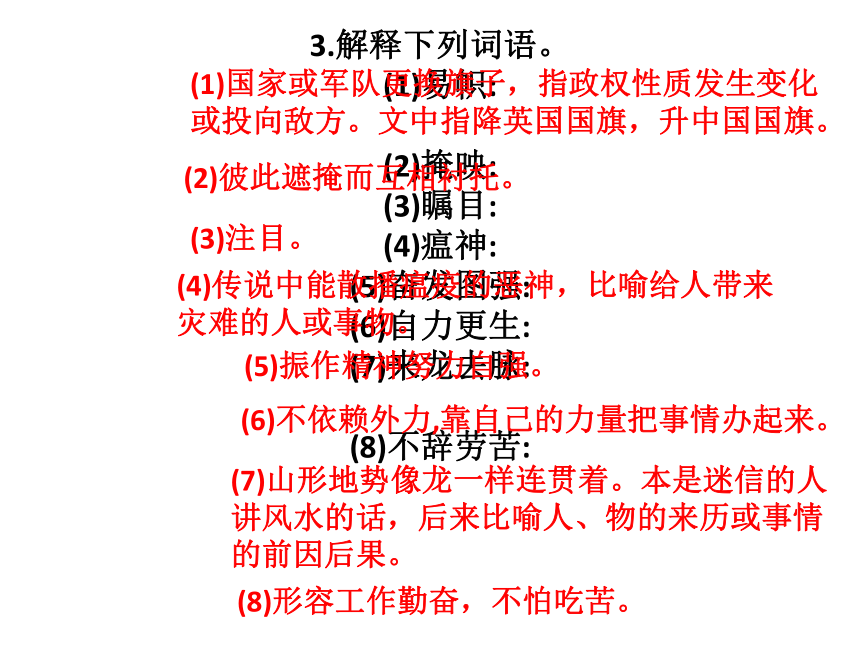

3.解释下列词语。

(1)易帜:

(2)掩映:

(3)瞩目:

(4)瘟神:

(5)奋发图强:

(6)自力更生:

(7)来龙去脉:

(8)不辞劳苦:

(8)形容工作勤奋,不怕吃苦。

(1)国家或军队更换旗子,指政权性质发生变化或投向敌方。文中指降英国国旗,升中国国旗。

(2)彼此遮掩而互相衬托。

(3)注目。

(4)传说中能散播瘟疫的恶神,比喻给人带来灾难的人或事物。

(5)振作精神努力自强。

(6)不依赖外力,靠自己的力量把事情办起来。

(7)山形地势像龙一样连贯着。本是迷信的人讲风水的话,后来比喻人、物的来历或事情的前因后果。

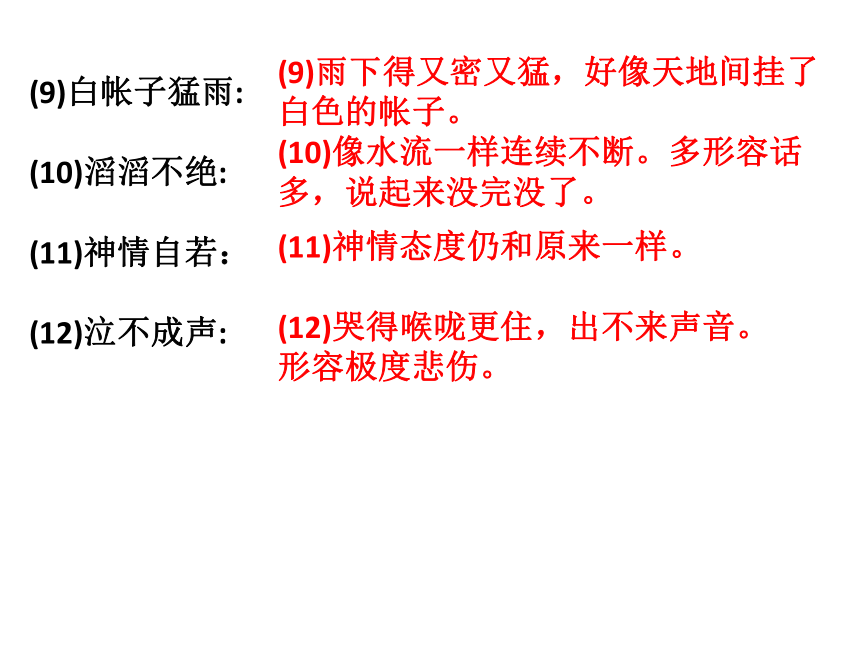

(9)白帐子猛雨:

(10)滔滔不绝:

(11)神情自若:

(12)泣不成声:

(9)雨下得又密又猛,好像天地间挂了白色的帐子。

(10)像水流一样连续不断。多形容话多,说起来没完没了。

(11)神情态度仍和原来一样。

(12)哭得喉咙更住,出不来声音。形容极度悲伤。

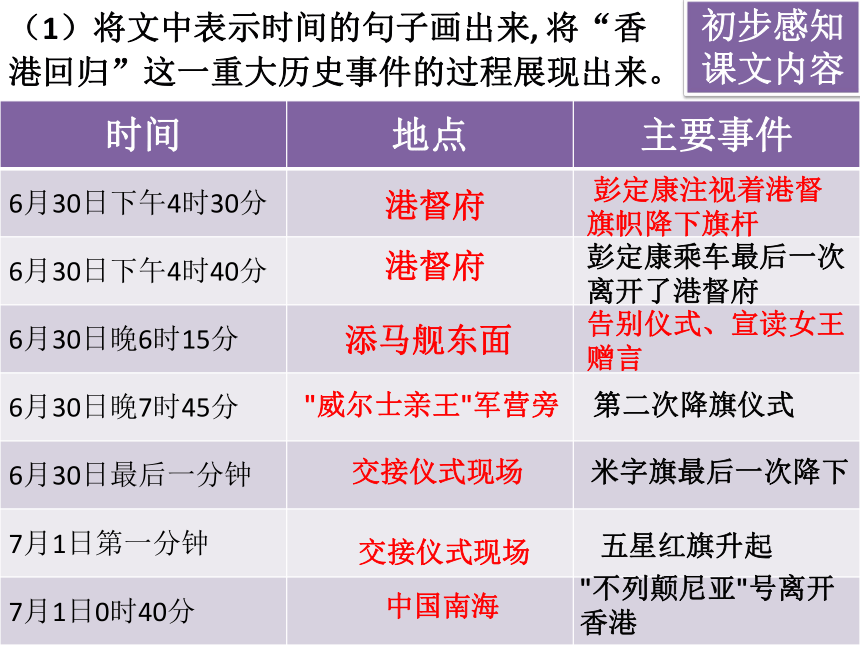

初步感知课文内容

(1)将文中表示时间的句子画出来,

将“香港回归”这一重大历史事件的过程展现出来。

时间

地点

主要事件

6月30日下午4时30分

6月30日下午4时40分

6月30日晚6时15分

6月30日晚7时45分

6月30日最后一分钟

7月1日第一分钟

7月1日0时40分

港督府

彭定康注视着港督旗帜降下旗杆

彭定康乘车最后一次离开了港督府

港督府

添马舰东面

告别仪式、宣读女王赠言

"威尔士亲王"军营旁

第二次降旗仪式

交接仪式现场

交接仪式现场

中国南海

米字旗最后一次降下

五星红旗升起

"不列颠尼亚"号离开香港

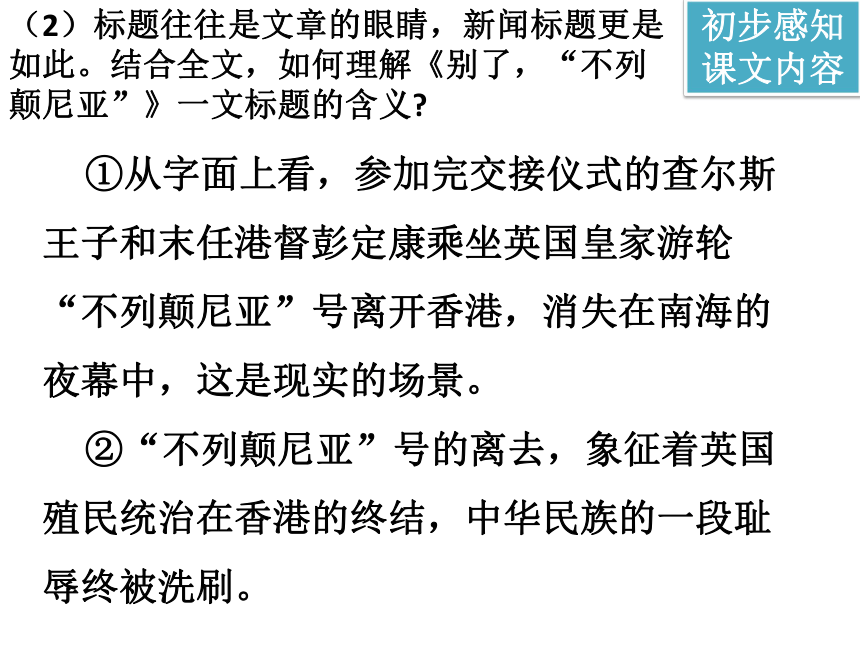

初步感知课文内容

(2)标题往往是文章的眼睛,新闻标题更是如此。结合全文,如何理解《别了,“不列颠尼亚”》一文标题的含义?

①从字面上看,参加完交接仪式的查尔斯王子和末任港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,消失在南海的夜幕中,这是现实的场景。

②“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国殖民统治在香港的终结,中华民族的一段耻辱终被洗刷。

课堂教学

阶段

导入

同学们对香港了解多少?

提示:你可以从“历史、政治、经济、文化、现状”

等角度介绍。

关于“香港”与“英国”的纠葛,你知道多少?

1840年爆发中英鸦片战争,1841年英国侵占中国香港岛,1842年强迫清政府签到《南京条约》,其中规定“割香港岛给英国”;

1860年,中英第二次鸦片战争,英国强迫清政府签到不平等的《北京条约》,割让九龙半岛界限街以南地区给英国。

1898年6月9日:英国强迫清政府签订《展拓香港界址专条》,租借九龙半岛界限街以北地区及附近262个岛屿,租期99年,条约月底生效。

思考:中国政府为什么是在1997年7月1日收复香港,而不是之前也不是之后?

①中国综合国力增强,有能力收复;

②中国政府维护国家主权领土完整的决心坚定;

③99年租期满,至1997年6月30日结束,必须收回,国家主权领土神圣不可侵犯。

温故

复习新闻知识

定义:也称消息,对新近发生的事实的报道。

特点:真实性

实效性

客观性。

要素:时间、地点、人物、起因、经过、结果。

结构:

标题

(正标、副标)

导语

:(新闻第一段或者开头第一二句话,一般称

为导语)是用简洁生动的文字写出消息中最

主要、最新鲜的事实。

主体:新闻的主干,紧接导语,是对导语作全面的阐

释。

背景:是指事件的历史背景、周围环境及其它方面联

系。

结语:新闻的结束语。

厘清文章结构

按照新闻的结构梳理本文结构

标题:

导语:

主体:

背景:

结语:

别了,不列颠尼亚

(第1段)末任港督离港

2自然段——11自然段

港督府的变迁

大英帝国从海上来,又从海上去

分析文章主体部分结构

2—11自然段是本文的主体,这是一篇特写香港回归的新闻,请同学们试着按照地点顺序或者活动安排划分一下层次。

第一层(2—4):港督府告别仪式

(第一次降旗)

第二层(5—7):添马舰告别仪式

(第二次降旗)

第三层(8—9):中英交接仪式

(第三次降旗)

第四层(10—11):“不列颠利亚”号离港

(五星红旗升起)

导语:(第1段)末任港督离港

第一层(2—4):港督府告别仪式

(第一次降旗)

第二层(5—7):添马舰告别仪式

(第二次降旗)

第三层(8—9):中英交接仪式

(第三次降旗)

第四层(10—11):“不列颠利亚”号离

港(五星红旗升起)

背景:港督府的变迁

结语:大英帝国从海上来,又从海上去

全

文

结

构

主体:

文本内容解读1

文章三次写到降旗、一次升旗,各有什么意义?

①第一次降旗(第3段),是港督旗帜在《日落余音》号角中降下,标志着英国对香港的治理权结束,香港今后再也不会有港督。

②第二次降旗(第5段),标志150多年的英国管治即将结束。

③第三次降旗(第8段),标志英国对香港一个半世纪的殖民统治宣告终结。

五星红旗在香港升起(第9段),标志中国从此恢复对香港行使主权。

文本内容解读2

为什么说英国的告别仪式叫

“日落仪式”(第5段)?

可以各抒己见:……

……

……

参考:

英国自称为“日不落帝国”,香港是英国在东方的最后一块殖民的。此刻,香港回归,英国殖民统治的太阳落了。

作者的民族自尊心、自信心暗含其中。

品味语句1

该如何理解结语中“大英帝国从海上来,又从海上去”这句话的深刻含义?

(1)现实场景。1841年,英国横跨印度洋而来;1997年“不列颠尼亚”号黯然从海上离去。

(2)历史轮回。“从海上来”标志英国对香港的殖民统治正式开始;“从海上去”标志着香港脱离英国殖民统治,回归祖国。

作者在不动声色的描写中,暗含了对侵略者的嘲讽,充满了胜利的自豪之情。

事件

意义

情感

也可以这样理解

①这是对香港被殖民历史和回归现状的客观描述;

②表达了中国人民对香港结束了长达一个半世纪的殖民统治,重新回归到祖国怀抱的欣喜!

概括

意义和情感

品味语句2

结合全文,赏析题目“别了,不列颠利亚”。注意,在预习阶段我们理解了这个标题的含义。

先想一想,句子从哪些角度去进行赏析。

句子的赏析角度

1.抓关键词语赏析句子。

2.从修辞的角度赏析句子。

3.从内容及结构作用的角度赏析句子。

4.从写作艺术手法的角度赏析句子。

5.从句式特点入手赏析句子。

品味语句2

结合全文,赏析题目“别了,不列颠利亚”。注意,在预习阶段我们理解了这个标题的含义。

①“别了,不列颠利亚”是个主谓倒装,提前“别了”,双层含义:字面上看,查尔斯王子和末任港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”离港;另一方面,“不列颠尼亚”的离去,象征英国殖民统治在香港的终结。(一语双关)

②化用毛泽东《别了,司徒雷登》这篇文章的题目,借以表达英国殖民统治的结束,香港独立自治的开始。

③不仅揭示了事件的主题,而且新颖别致,寓意深刻。

课文小结

这是一篇报道香港回归的特写新闻,所谓“特写新闻”,也称速写新闻、新闻素描,要求用电影“特写镜头”的手法来反应事实。

香港回归是一次盛典,场面宏大,但作者集中特写了“三次降旗一次升旗”,既客观再现了香港回归的客观事实,作者作为中国人的民族自豪感寓于其中,写得庄重又含蓄!

巩固拓展

迁移运用

阅读下面的文字,完成1~3题。(9分)

1997年的7月1日0时,香港会展中心。伴随着雄壮的中华人民共和国国歌,五星红旗和紫荆花红旗徐徐升起。穿越150多年岁月沧桑的香港,在亿万中华儿女饱含热泪的注视中,回到_

的租国怀抱。这一刻,(

)。那首字字泣血的《七子之歌》,终于在百年怆痛终结之时

微弱。去年,在香港大学的一场演讲中。演讲者问及大家启蒙歌曲,全场唱起《我的租国》。现场视频,让人泪湿衣裳。是什么力量,让这首老歌横跨数代,激发如此共鸣?正因旋律背后,有山川河流稻香,有乡关家国故园。一脉相承的家国情怀,

着两地中华儿女的心田,形成共同的价值取向。风雨如晦,时运与共,不畏风高浪急,不惧

。“未怕罡风吹散了热爱,万水千山总是情。”从昨天到今天,血浓似水,情重似山,内地与香港已牢不可破地是命运共同体,心手相牵,不可分离。

1.依次填人文中横线上的词语,全都恰当的一项是(

)(3分)

A.分别已久

逐步

滋润

山高路险

B.分别已久

逐渐

滋养

山高水长

C.暌违已久

逐步

滋养

山高水长

D.暌违已久

逐渐

滋润

山高路险

D“暌违已久”,别离很久。义同“分别已久”,用“暌违已久”较符合宏大庄重的语境。

“逐渐”没有明显的阶段性,多用于事物缓慢的、自然而然的变化。“逐步”指一步一步地,有明显的阶段性,多用于人的有意识而又有步骤的变化。歌声微弱是自然而然的高高兴兴:变化,因此用“逐渐”合适。

“滋润”,增添水分,使不干枯;“滋养”,供给养分,补养。“滋润”与宾语“心田”搭配更合适。

“山高路险”形容路途充满艰难险阻,“山高水长”原比喻人节操高尚,影响深远。根据文意,不惧的是“山高路险”。

D

2.下列填人文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(

)。(3

分)

A.无数中国人也将民族历史与个体记忆融为一体

B.无数中国人也将个体记忆与民族历史融为一体

C.也将无数中国人的个体记忆与民族历史融为一体

D也将无数中国人的民族历史与个体记忆融为一体

C(前文强调香港回归的事实,括号里的内容承接前文,以“这一刻”为陈述对象,据此排除A、B。

“中国人的”修饰“个体记忆”而非“民族历史”,且前句强调香港回归是“民族历史”的大事,后句“也”强调“个人记忆”与之并行,排除D)

C

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(

)。(3分)

A从昨天到今天,血浓于水,情重于山,内地与香港已是牢不可破的命运共同体,心手相牵,不可分离。

B从昨天到今天,血浓似水,情重似山,香港与内地已牢不可破地是命运共同体,心手相牵,不可分离。

C.从昨天到今天,血浓似水,情重似山,内地与香港已是牢不可破的命运共同体,心手相牵,不可分离。

D.从昨天到今天,血浓于水情重于山,香港与内地已是牢不可破的命运共同体,心手相牵,不可分离。

D(画线句子有三处语病:一是“血浓似水,情重似山”不合逻辑,应为“血浓于水,情重于山”;二是“内地与香港”语序不正确,文段表述主体是“香港”,“香港”应放在“与内地”前面;三是定状错位“牢不可破”是“命运共同体”的定语。故选D)

D

②在“较往年”前面添加“人流”;

③删除“显示”(或删除“根据”);

④删除“以上”(或删除“超过”);

⑥在“今年”后面添加“五一”。

(每改对一处得1分)

4.下面文段有四处语言表达存在问题,请指出有问题句子的序号并做修改,使语言表达准确流畅。(4分)

①

2020年,随着五一劳动节假期的到来,香港居民开始外出踏青,访港游客的身影却依然罕见。

②在旺角、铜锣湾等主要商业区,较往年五一假期明显减少。

③根据香港特区政府入境事务处的最新数据显示,五一劳动节假期首日有1528人次入境香港,

④其中香港居民占比超过九成以上,内地访港旅客仅有119人次。

⑤而去年5月1日,有逾106万人次进出香港,其中内地访港旅客量接近50万人次。

⑥香港特区立法会旅游界议员姚思荣表示,今年是自2003年内地赴港“个人游”推出以来,香港首次出现“零团来港的劳动节假期。

课前预习(自学)阶段

课前预习(自学)内容

1.借助资料及网络,了解作者、背景及“消息和通讯”文体。

2.熟读课文,标注段落,结合“导学案”积累基础知识——字词。

3.初步感知课文内容:

(1)将文中表示时间的句子画出来,

将“香港回归”这一重大历史事件的过程展现出来。

(2)标题往往是文章的眼睛,新闻标题更是如此。结合全文,如何理解《别了,“不列颠尼亚”》一文标题的含义?

预习(自学)成果检查

基础知识积累

1.给下列加点的字注音。

(1)接载(

)(2)停泊(

)

(3)瞩目(

)(4)冉冉(

)

(5)紫荆(

)

(6)淤塞(

)

zài

bó

zhǔ

rǎn

jīng

Yū

sè

帜(zhì)

炽(chì)

枳(zhǐ)

咫(zhǐ)

碱(jiǎn)

缄(jiān)

箴(zhēn)

咸(xiàn)

揣(chuǎi)

湍(tuān)

惴(zhuì)

瑞(ruì)

屹(yì)

迄(qì)

讫(qì)

疙(gē)

2.给下列形近字组词。

旗帜

炽热

枳实

咫尺

盐碱

缄默

箴言

咸菜

揣测

湍急

惴惴不安

祥瑞

屹立

迄今

起讫

疙瘩

3.解释下列词语。

(1)易帜:

(2)掩映:

(3)瞩目:

(4)瘟神:

(5)奋发图强:

(6)自力更生:

(7)来龙去脉:

(8)不辞劳苦:

(8)形容工作勤奋,不怕吃苦。

(1)国家或军队更换旗子,指政权性质发生变化或投向敌方。文中指降英国国旗,升中国国旗。

(2)彼此遮掩而互相衬托。

(3)注目。

(4)传说中能散播瘟疫的恶神,比喻给人带来灾难的人或事物。

(5)振作精神努力自强。

(6)不依赖外力,靠自己的力量把事情办起来。

(7)山形地势像龙一样连贯着。本是迷信的人讲风水的话,后来比喻人、物的来历或事情的前因后果。

(9)白帐子猛雨:

(10)滔滔不绝:

(11)神情自若:

(12)泣不成声:

(9)雨下得又密又猛,好像天地间挂了白色的帐子。

(10)像水流一样连续不断。多形容话多,说起来没完没了。

(11)神情态度仍和原来一样。

(12)哭得喉咙更住,出不来声音。形容极度悲伤。

初步感知课文内容

(1)将文中表示时间的句子画出来,

将“香港回归”这一重大历史事件的过程展现出来。

时间

地点

主要事件

6月30日下午4时30分

6月30日下午4时40分

6月30日晚6时15分

6月30日晚7时45分

6月30日最后一分钟

7月1日第一分钟

7月1日0时40分

港督府

彭定康注视着港督旗帜降下旗杆

彭定康乘车最后一次离开了港督府

港督府

添马舰东面

告别仪式、宣读女王赠言

"威尔士亲王"军营旁

第二次降旗仪式

交接仪式现场

交接仪式现场

中国南海

米字旗最后一次降下

五星红旗升起

"不列颠尼亚"号离开香港

初步感知课文内容

(2)标题往往是文章的眼睛,新闻标题更是如此。结合全文,如何理解《别了,“不列颠尼亚”》一文标题的含义?

①从字面上看,参加完交接仪式的查尔斯王子和末任港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,消失在南海的夜幕中,这是现实的场景。

②“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国殖民统治在香港的终结,中华民族的一段耻辱终被洗刷。

课堂教学

阶段

导入

同学们对香港了解多少?

提示:你可以从“历史、政治、经济、文化、现状”

等角度介绍。

关于“香港”与“英国”的纠葛,你知道多少?

1840年爆发中英鸦片战争,1841年英国侵占中国香港岛,1842年强迫清政府签到《南京条约》,其中规定“割香港岛给英国”;

1860年,中英第二次鸦片战争,英国强迫清政府签到不平等的《北京条约》,割让九龙半岛界限街以南地区给英国。

1898年6月9日:英国强迫清政府签订《展拓香港界址专条》,租借九龙半岛界限街以北地区及附近262个岛屿,租期99年,条约月底生效。

思考:中国政府为什么是在1997年7月1日收复香港,而不是之前也不是之后?

①中国综合国力增强,有能力收复;

②中国政府维护国家主权领土完整的决心坚定;

③99年租期满,至1997年6月30日结束,必须收回,国家主权领土神圣不可侵犯。

温故

复习新闻知识

定义:也称消息,对新近发生的事实的报道。

特点:真实性

实效性

客观性。

要素:时间、地点、人物、起因、经过、结果。

结构:

标题

(正标、副标)

导语

:(新闻第一段或者开头第一二句话,一般称

为导语)是用简洁生动的文字写出消息中最

主要、最新鲜的事实。

主体:新闻的主干,紧接导语,是对导语作全面的阐

释。

背景:是指事件的历史背景、周围环境及其它方面联

系。

结语:新闻的结束语。

厘清文章结构

按照新闻的结构梳理本文结构

标题:

导语:

主体:

背景:

结语:

别了,不列颠尼亚

(第1段)末任港督离港

2自然段——11自然段

港督府的变迁

大英帝国从海上来,又从海上去

分析文章主体部分结构

2—11自然段是本文的主体,这是一篇特写香港回归的新闻,请同学们试着按照地点顺序或者活动安排划分一下层次。

第一层(2—4):港督府告别仪式

(第一次降旗)

第二层(5—7):添马舰告别仪式

(第二次降旗)

第三层(8—9):中英交接仪式

(第三次降旗)

第四层(10—11):“不列颠利亚”号离港

(五星红旗升起)

导语:(第1段)末任港督离港

第一层(2—4):港督府告别仪式

(第一次降旗)

第二层(5—7):添马舰告别仪式

(第二次降旗)

第三层(8—9):中英交接仪式

(第三次降旗)

第四层(10—11):“不列颠利亚”号离

港(五星红旗升起)

背景:港督府的变迁

结语:大英帝国从海上来,又从海上去

全

文

结

构

主体:

文本内容解读1

文章三次写到降旗、一次升旗,各有什么意义?

①第一次降旗(第3段),是港督旗帜在《日落余音》号角中降下,标志着英国对香港的治理权结束,香港今后再也不会有港督。

②第二次降旗(第5段),标志150多年的英国管治即将结束。

③第三次降旗(第8段),标志英国对香港一个半世纪的殖民统治宣告终结。

五星红旗在香港升起(第9段),标志中国从此恢复对香港行使主权。

文本内容解读2

为什么说英国的告别仪式叫

“日落仪式”(第5段)?

可以各抒己见:……

……

……

参考:

英国自称为“日不落帝国”,香港是英国在东方的最后一块殖民的。此刻,香港回归,英国殖民统治的太阳落了。

作者的民族自尊心、自信心暗含其中。

品味语句1

该如何理解结语中“大英帝国从海上来,又从海上去”这句话的深刻含义?

(1)现实场景。1841年,英国横跨印度洋而来;1997年“不列颠尼亚”号黯然从海上离去。

(2)历史轮回。“从海上来”标志英国对香港的殖民统治正式开始;“从海上去”标志着香港脱离英国殖民统治,回归祖国。

作者在不动声色的描写中,暗含了对侵略者的嘲讽,充满了胜利的自豪之情。

事件

意义

情感

也可以这样理解

①这是对香港被殖民历史和回归现状的客观描述;

②表达了中国人民对香港结束了长达一个半世纪的殖民统治,重新回归到祖国怀抱的欣喜!

概括

意义和情感

品味语句2

结合全文,赏析题目“别了,不列颠利亚”。注意,在预习阶段我们理解了这个标题的含义。

先想一想,句子从哪些角度去进行赏析。

句子的赏析角度

1.抓关键词语赏析句子。

2.从修辞的角度赏析句子。

3.从内容及结构作用的角度赏析句子。

4.从写作艺术手法的角度赏析句子。

5.从句式特点入手赏析句子。

品味语句2

结合全文,赏析题目“别了,不列颠利亚”。注意,在预习阶段我们理解了这个标题的含义。

①“别了,不列颠利亚”是个主谓倒装,提前“别了”,双层含义:字面上看,查尔斯王子和末任港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”离港;另一方面,“不列颠尼亚”的离去,象征英国殖民统治在香港的终结。(一语双关)

②化用毛泽东《别了,司徒雷登》这篇文章的题目,借以表达英国殖民统治的结束,香港独立自治的开始。

③不仅揭示了事件的主题,而且新颖别致,寓意深刻。

课文小结

这是一篇报道香港回归的特写新闻,所谓“特写新闻”,也称速写新闻、新闻素描,要求用电影“特写镜头”的手法来反应事实。

香港回归是一次盛典,场面宏大,但作者集中特写了“三次降旗一次升旗”,既客观再现了香港回归的客观事实,作者作为中国人的民族自豪感寓于其中,写得庄重又含蓄!

巩固拓展

迁移运用

阅读下面的文字,完成1~3题。(9分)

1997年的7月1日0时,香港会展中心。伴随着雄壮的中华人民共和国国歌,五星红旗和紫荆花红旗徐徐升起。穿越150多年岁月沧桑的香港,在亿万中华儿女饱含热泪的注视中,回到_

的租国怀抱。这一刻,(

)。那首字字泣血的《七子之歌》,终于在百年怆痛终结之时

微弱。去年,在香港大学的一场演讲中。演讲者问及大家启蒙歌曲,全场唱起《我的租国》。现场视频,让人泪湿衣裳。是什么力量,让这首老歌横跨数代,激发如此共鸣?正因旋律背后,有山川河流稻香,有乡关家国故园。一脉相承的家国情怀,

着两地中华儿女的心田,形成共同的价值取向。风雨如晦,时运与共,不畏风高浪急,不惧

。“未怕罡风吹散了热爱,万水千山总是情。”从昨天到今天,血浓似水,情重似山,内地与香港已牢不可破地是命运共同体,心手相牵,不可分离。

1.依次填人文中横线上的词语,全都恰当的一项是(

)(3分)

A.分别已久

逐步

滋润

山高路险

B.分别已久

逐渐

滋养

山高水长

C.暌违已久

逐步

滋养

山高水长

D.暌违已久

逐渐

滋润

山高路险

D“暌违已久”,别离很久。义同“分别已久”,用“暌违已久”较符合宏大庄重的语境。

“逐渐”没有明显的阶段性,多用于事物缓慢的、自然而然的变化。“逐步”指一步一步地,有明显的阶段性,多用于人的有意识而又有步骤的变化。歌声微弱是自然而然的高高兴兴:变化,因此用“逐渐”合适。

“滋润”,增添水分,使不干枯;“滋养”,供给养分,补养。“滋润”与宾语“心田”搭配更合适。

“山高路险”形容路途充满艰难险阻,“山高水长”原比喻人节操高尚,影响深远。根据文意,不惧的是“山高路险”。

D

2.下列填人文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(

)。(3

分)

A.无数中国人也将民族历史与个体记忆融为一体

B.无数中国人也将个体记忆与民族历史融为一体

C.也将无数中国人的个体记忆与民族历史融为一体

D也将无数中国人的民族历史与个体记忆融为一体

C(前文强调香港回归的事实,括号里的内容承接前文,以“这一刻”为陈述对象,据此排除A、B。

“中国人的”修饰“个体记忆”而非“民族历史”,且前句强调香港回归是“民族历史”的大事,后句“也”强调“个人记忆”与之并行,排除D)

C

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(

)。(3分)

A从昨天到今天,血浓于水,情重于山,内地与香港已是牢不可破的命运共同体,心手相牵,不可分离。

B从昨天到今天,血浓似水,情重似山,香港与内地已牢不可破地是命运共同体,心手相牵,不可分离。

C.从昨天到今天,血浓似水,情重似山,内地与香港已是牢不可破的命运共同体,心手相牵,不可分离。

D.从昨天到今天,血浓于水情重于山,香港与内地已是牢不可破的命运共同体,心手相牵,不可分离。

D(画线句子有三处语病:一是“血浓似水,情重似山”不合逻辑,应为“血浓于水,情重于山”;二是“内地与香港”语序不正确,文段表述主体是“香港”,“香港”应放在“与内地”前面;三是定状错位“牢不可破”是“命运共同体”的定语。故选D)

D

②在“较往年”前面添加“人流”;

③删除“显示”(或删除“根据”);

④删除“以上”(或删除“超过”);

⑥在“今年”后面添加“五一”。

(每改对一处得1分)

4.下面文段有四处语言表达存在问题,请指出有问题句子的序号并做修改,使语言表达准确流畅。(4分)

①

2020年,随着五一劳动节假期的到来,香港居民开始外出踏青,访港游客的身影却依然罕见。

②在旺角、铜锣湾等主要商业区,较往年五一假期明显减少。

③根据香港特区政府入境事务处的最新数据显示,五一劳动节假期首日有1528人次入境香港,

④其中香港居民占比超过九成以上,内地访港旅客仅有119人次。

⑤而去年5月1日,有逾106万人次进出香港,其中内地访港旅客量接近50万人次。

⑥香港特区立法会旅游界议员姚思荣表示,今年是自2003年内地赴港“个人游”推出以来,香港首次出现“零团来港的劳动节假期。