第1课 美术作品的创作 课件(36ppt)

文档属性

| 名称 | 第1课 美术作品的创作 课件(36ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2021-09-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

美术作品的创作

第一课

基本问题

美术作品是如何创作出来的?

它与社会生活间的关系是怎样的?

情景导入:

中国画《愚公移山》是20世纪中国画家徐悲鸿的代表作。他用中西结合的形式语言表现了一个古代寓言,规模宏大,气势磅礴。19世纪法国画家籍里柯的作品《梅杜萨之筏》则描绘了一场真实的海难,将绝境中的希望表现得动人心魄,是西方浪漫主义美术的杰作。那么,这两件作品是如何创作完成的?又是如何达到这样的艺术高度的?

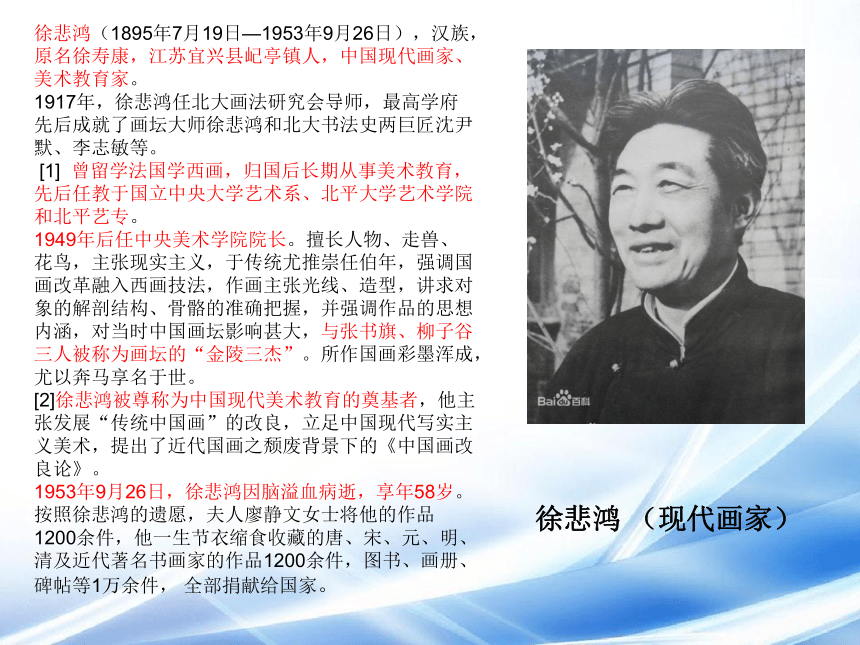

徐悲鸿(1895年7月19日—1953年9月26日),汉族,原名徐寿康,江苏宜兴县屺亭镇人,中国现代画家、美术教育家。

1917年,徐悲鸿任北大画法研究会导师,最高学府先后成就了画坛大师徐悲鸿和北大书法史两巨匠沈尹默、李志敏等。

[1]

曾留学法国学西画,归国后长期从事美术教育,先后任教于国立中央大学艺术系、北平大学艺术学院和北平艺专。

1949年后任中央美术学院院长。擅长人物、走兽、花鸟,主张现实主义,于传统尤推崇任伯年,强调国画改革融入西画技法,作画主张光线、造型,讲求对象的解剖结构、骨骼的准确把握,并强调作品的思想内涵,对当时中国画坛影响甚大,与张书旗、柳子谷三人被称为画坛的“金陵三杰”。所作国画彩墨浑成,尤以奔马享名于世。

[2]徐悲鸿被尊称为中国现代美术教育的奠基者,他主张发展“传统中国画”的改良,立足中国现代写实主义美术,提出了近代国画之颓废背景下的《中国画改良论》。

1953年9月26日,徐悲鸿因脑溢血病逝,享年58岁。按照徐悲鸿的遗愿,夫人廖静文女士将他的作品1200余件,他一生节衣缩食收藏的唐、宋、元、明、清及近代著名书画家的作品1200余件,图书、画册、碑帖等1万余件,

全部捐献给国家。

徐悲鸿

(现代画家)

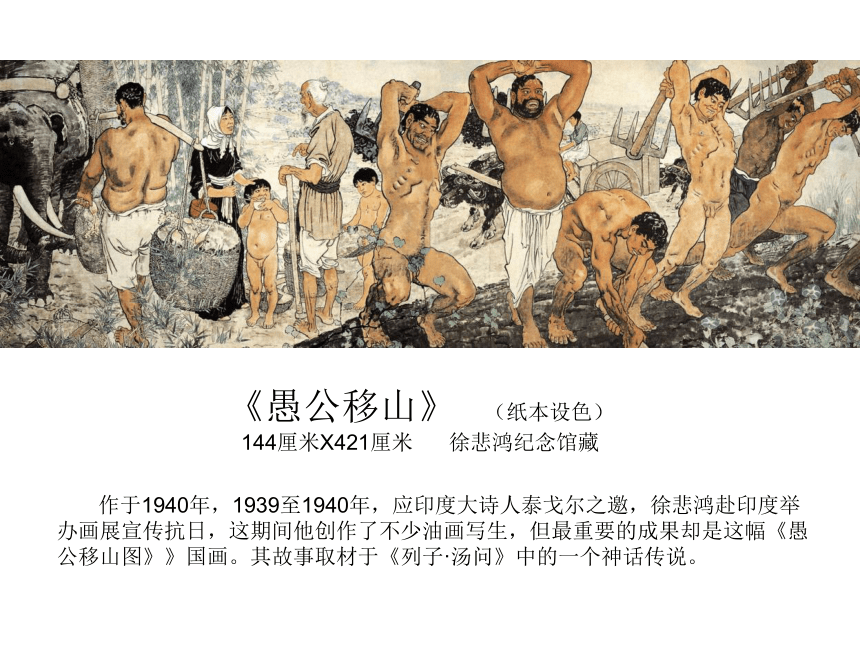

《愚公移山》

(纸本设色)

144厘米X421厘米

徐悲鸿纪念馆藏

作于1940年,1939至1940年,应印度大诗人泰戈尔之邀,徐悲鸿赴印度举办画展宣传抗日,这期间他创作了不少油画写生,但最重要的成果却是这幅《愚公移山图》》国画。其故事取材于《列子·汤问》中的一个神话传说。

相关链接

廖静文在《徐悲鸿一生——我的回忆》中对《愚公移山》创作经过的记录

1940年春,徐悲鸿在印度诗哲泰戈尔之邀,赴印度国际大学讲学。当时抗日战争已进行多年,在印度,徐悲鸿利用各种机会,在私人交往中,或在公开的场所演讲,积极宣传中国的抗日战争,以取得印度人民的同情和理解。

1940年2月17日,年事已高的印度圣雄甘地先生访问圣蒂尼克坦。泰戈尔先生亲自将徐悲鸿介绍给甘地,并建议举办徐悲鸿画展,以加深中印两国人民的友谊。画展先后在圣蒂尼克坦和加尔各答两地举行,泰戈尔先生亲自为画展撰写了序言。

徐悲鸿心念着灾难深重的祖国人民,利用两次画展,将筹得的一笔画款全部捐寄祖国,救济难民。随后,徐悲鸿赴大吉岭,在哪里继续创作他的构思已久的中国画《愚公移山》。

“愚公移山”是中国人民喜爱的一则寓言故事。它教导人们,只要有坚强的毅力,持之以恒,终能战胜一切空难。当时,正是抗日战争最艰苦的年代,但徐悲鸿坚信,中国人民以愚公移山的精神艰苦奋战,一定能移掉压在我们身上的两座大山——封建主义和帝国主义,一定能取得抗日战争的最后胜利。徐悲鸿正是怀着这样坚定的信念创作《愚公移山》的。

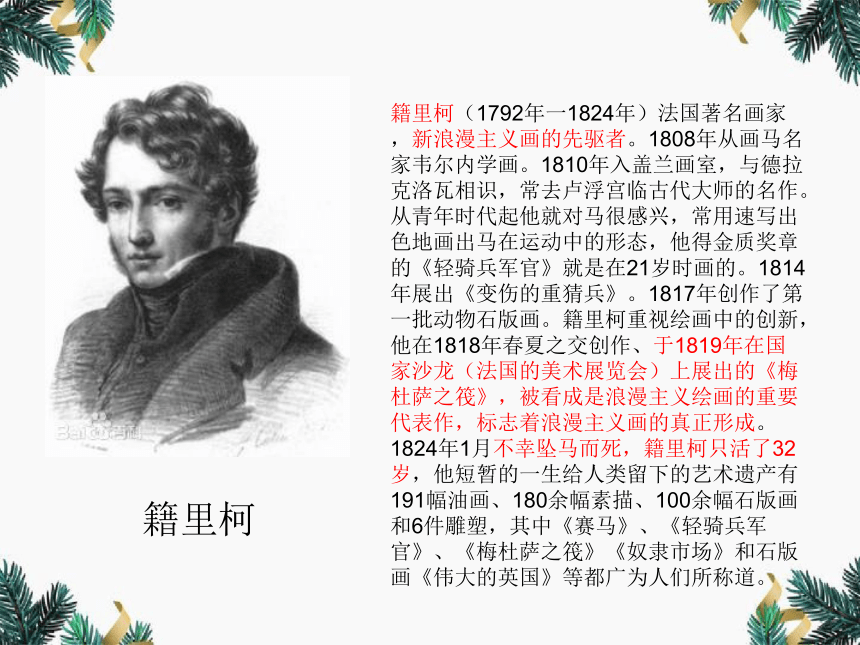

籍里柯(1792年一1824年)法国著名画家

,新浪漫主义画的先驱者。1808年从画马名家韦尔内学画。1810年入盖兰画室,与德拉克洛瓦相识,常去卢浮宫临古代大师的名作。从青年时代起他就对马很感兴,常用速写出色地画出马在运动中的形态,他得金质奖章的《轻骑兵军官》就是在21岁时画的。1814年展出《变伤的重猜兵》。1817年创作了第一批动物石版画。籍里柯重视绘画中的创新,他在1818年春夏之交创作、于1819年在国家沙龙(法国的美术展览会)上展出的《梅杜萨之筏》,被看成是浪漫主义绘画的重要代表作,标志着浪漫主义画的真正形成。1824年1月不幸坠马而死,籍里柯只活了32岁,他短暂的一生给人类留下的艺术遗产有191幅油画、180余幅素描、100余幅石版画和6件雕塑,其中《赛马》、《轻骑兵军官》、《梅杜萨之筏》《奴隶市场》和石版画《伟大的英国》等都广为人们所称道。

籍里柯

探索与发现

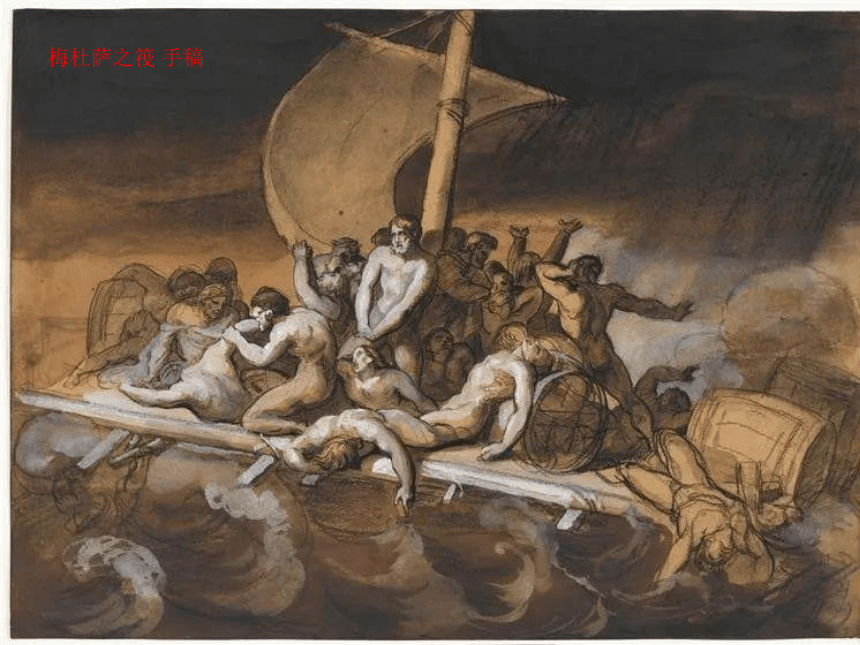

比较籍里柯的画稿和最终作品,谈一谈籍里柯为什么选择了最终的构图方案。

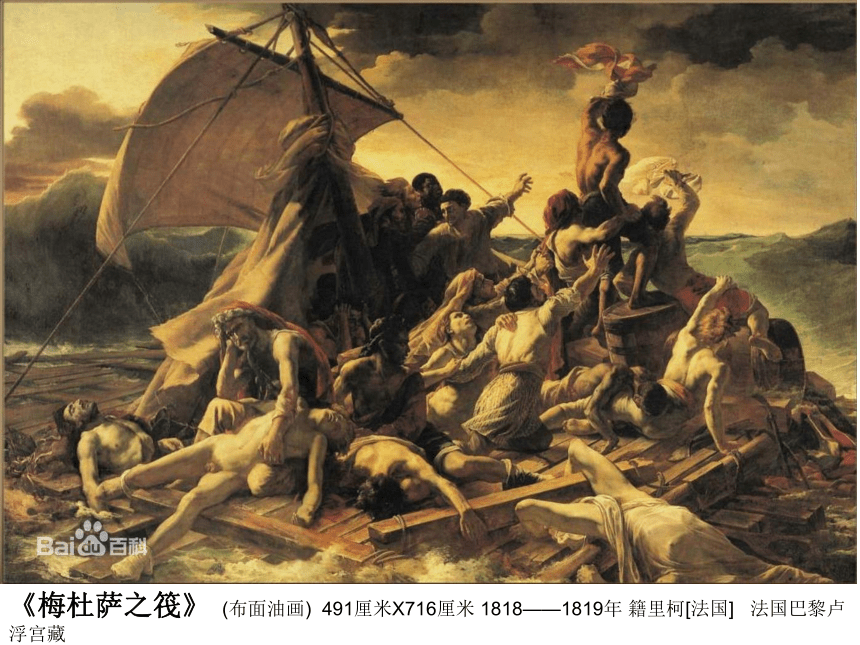

《梅杜萨之筏》

(布面油画)

491厘米X716厘米

1818——1819年

籍里柯[法国]

法国巴黎卢浮宫藏

梅杜萨之筏

手稿

梅杜萨之筏

手稿

海难者头像

梅杜萨之筏手稿

徐悲鸿《愚公移山》

籍里柯《梅杜萨之筏》

艺术源于生活

体验

创作背景

1940年,正值中国人民抗日的危急时刻,徐悲鸿在印度办画展筹款以救济祖国难民。

1816年法国护卫舰梅杜萨号失事,舰长逃生,150人被遗弃海上,最终10幸存。政府企图掩盖真相,引起公愤。

构思

创作动机

通过愚公移山的故事借古喻今,表达中国人民的抗日决心。

在海难事件中展示法国社会缩影,表达对奴隶制度的厌恶。

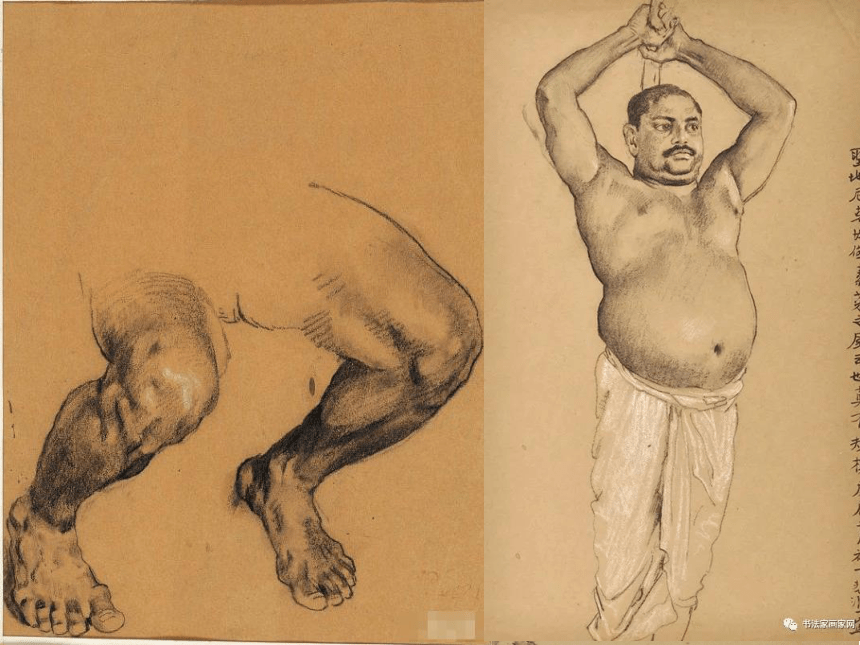

搜集素材

用素描、速写与线描的方式绘制了大量的劳动者形象。

观察死者面部结构与表情,研究尸体腐败的过程,采访幸存者、制作木筏模型。

艺术高于生活

表达

提炼升华

在构图上最大程度上凸显挖山男子,人物排布紧密又富有节奏变化;

借鉴西方写实技法表现壮年男子的身体结构和体积,使画面形象健壮无比,充满力量;

作品既有笔墨韵味,又不失神采与细节。

压暗天色、夸张海浪、加强明暗对比,增强了画面的戏剧性;

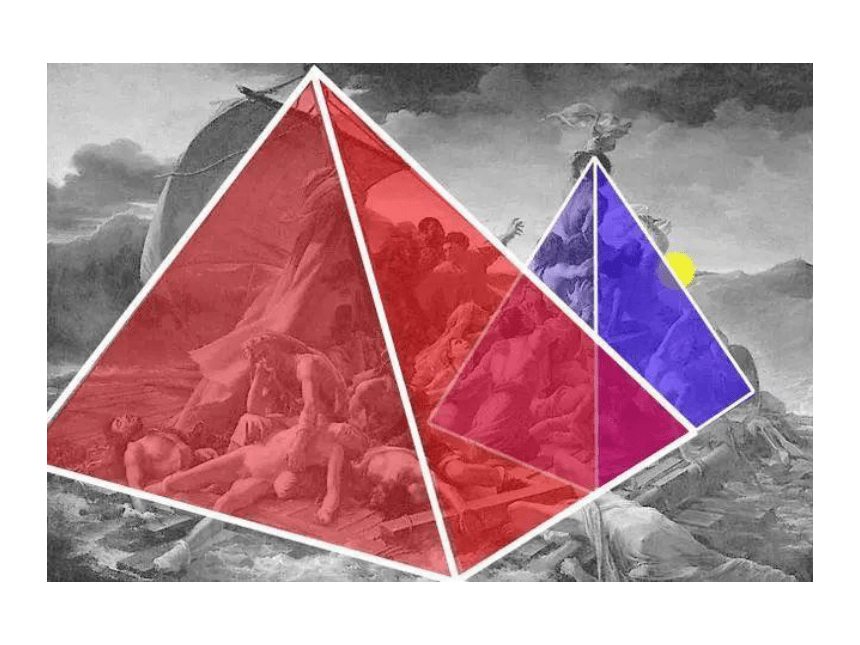

倾斜的三角形构图增加画面的动势与紧张氛围;

画面底部的尸体和上面的人物形成鲜明的对比,增加了画面的情绪张力。

相关链接

清代画家郑板桥曾经讲述他画竹的三个阶段:“江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃遂有画意。其实胸中竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。总之,意在笔先者,定则也;趣在法外者,化机也。独画云乎哉!”从“眼中之竹”到“胸中之竹”再到“手中之竹”,也正是美术创作从体验、构思到表达的完整过程。

小结

本课着重探讨美术作品的创作过程,主要目的是比较深入地理解美术作品源于生活又高于生活的辩证关系,以及两位杰出的画家对待现实生活的态度,从而更好地鉴赏美术作品。

相关链接

美术的门类

美术包括建筑、绘画、雕塑、工艺美术和摄影等。随着时代的变迁,美术所包含的门类也不断丰富。从传统美术形态中衍生出来的设计艺术、装置艺术、数字传媒艺术等都成为美术的重要组成部分。美术是一个开放的概念,未来还会有新的门类出现。但是,美术鉴赏的基础没有改变,理解了传统美术的价值和意义,就能指导我们从容面对纷繁复杂的美术现象。

探索与发现

徐悲鸿创作的《田横五百士》取材与《史记》。查阅相关资料,谈一谈徐悲鸿的画作表现了哪段情节,尝试解释徐悲鸿为什么要创作这幅作品。

这幅《田横五百士》是徐悲鸿的成名大作。故事出自《史记·田儋列传》。田横是秦末齐国旧王族,继田儋之后为齐王。刘邦消灭群雄后,田横和他的五百壮士逃亡到一个海岛上。刘邦听说田横深得人心,恐日后有患,所以派使者赦田横的罪,召他回来。正是有感于田横等人"富贵不能淫,威武不能屈"的"高节",着意选取了田横与五百壮士惜别的戏剧性场景来表现。

拓展学习

马是中国传统绘画的重要表现题材。徐悲鸿创作的《奔马》形象生动、神骏无比。

阅读画中的题跋,谈一谈《奔马》创作的时代背景,并尝试解释徐悲鸿为什么创作《奔马》。

《奔马图》画于1941年的秋天,当时徐悲鸿为给抗战募捐远赴马来西亚的槟榔屿办艺展,而国内的抗日战争正处于与日寇战略相持的关键时期。二次长沙会战中我方一度失利,日寇占领了长沙,消息传至槟城,徐悲鸿心急如焚、彻夜难眠,于是趁着月色,饱蘸浓墨,一幅纵长326厘米、横宽112厘米的《奔马图》一气呵成。

作于1941年秋季第二次长沙会战期间。在此幅画中,徐悲鸿运用饱酣奔放的墨色勾勒头、颈、胸、腿等大转折部位,并以干笔扫出鬃尾,使浓淡干湿的变化浑然天成。马腿的直线细劲有力,犹如钢刀,力透纸背,而腹部、臀部及鬃尾的弧线很有弹性,富于动感。整体上看,画面前大后小,透视感较强,前伸的双腿和马头有很强的冲击力,似乎要冲破画面。

《奔马图》

徐悲鸿艺术作品赏析

九方皋故事记载于《列子》:伯乐暮年之向秦穆公推荐九方皋找千里马的故事。作品是一件非常完整和精彩的以线为主要表现手段和描绘方式的优秀的中国画作品。

《九方皋》

为画家徐悲鸿最著名的油画人物肖像之一,作于1939年春夏之交,徐悲鸿时年44岁。此作品是徐悲鸿为了支持国内抗战,而在南洋举行义卖募捐时的作品。画中女子珍妮小姐,祖籍广东,为当时星洲名媛。在当时传为佳话。此画得到画筹四万新币,为这一时期与南洋募捐中画筹最多的一幅(总数为十一万一千多元新币),徐悲鸿本人也是非常满意这幅作品,特意请摄影师为其和画作拍照留念,后成为《悲鸿在星洲》一书的封面。

《珍妮小姐画像》

创作于1938年,当时日寇侵占了大半个中国,国土沦丧,生灵涂炭,徐悲鸿怨愤难忍。他画的负伤雄狮,回首跷望,含着无限的深意。他在画上题写:“国难孔亟时与麟若先生同客重庆相顾不怿写此以聊抒怀。”表现了作者爱国忧时的思想。这是一幅现实主义和浪漫主义结合的画作。中国被称作东方的“睡狮”,被日本帝国主义侵占了中国东北大部分国土,“睡狮”已成了负伤雄狮。这头双目怒视的负伤雄狮在不堪回首的神情中,准备战斗、拼搏,蕴藏着坚强与力量。

《负伤之狮》

籍里柯作品赏析

是画家籍里柯于1812年创作的一幅油画作品。

这幅画使籍里柯第一次入选1812年的沙龙画展。

《轻骑兵军官》

《赛马》

罗马无骑者赛马

45

60厘米,1817年,油画,沃尔特斯艺术博物馆

赏析:罗马春季嘉年华从15世纪中叶持续到19世纪末,都以无骑者赛马为闭幕,从北非海岸进口的的十几匹马奔跑在笔直贯穿城中心的科尔索大道上,用时约两分半。籍里柯酷爱马的热情与力量,也因此他32岁早逝于坠马。

《受伤的胸甲骑兵》

358

294厘米,1814年,油画,卢浮宫

籍里柯

赏析:重骑兵没有明显外伤,转身回望呈紧张状态,一手牵着仰头的马,一手持刀支撑身体,双腿姿态与马前蹄倾斜度吻合,表现瞬间动感。

美术作品的创作

第一课

基本问题

美术作品是如何创作出来的?

它与社会生活间的关系是怎样的?

情景导入:

中国画《愚公移山》是20世纪中国画家徐悲鸿的代表作。他用中西结合的形式语言表现了一个古代寓言,规模宏大,气势磅礴。19世纪法国画家籍里柯的作品《梅杜萨之筏》则描绘了一场真实的海难,将绝境中的希望表现得动人心魄,是西方浪漫主义美术的杰作。那么,这两件作品是如何创作完成的?又是如何达到这样的艺术高度的?

徐悲鸿(1895年7月19日—1953年9月26日),汉族,原名徐寿康,江苏宜兴县屺亭镇人,中国现代画家、美术教育家。

1917年,徐悲鸿任北大画法研究会导师,最高学府先后成就了画坛大师徐悲鸿和北大书法史两巨匠沈尹默、李志敏等。

[1]

曾留学法国学西画,归国后长期从事美术教育,先后任教于国立中央大学艺术系、北平大学艺术学院和北平艺专。

1949年后任中央美术学院院长。擅长人物、走兽、花鸟,主张现实主义,于传统尤推崇任伯年,强调国画改革融入西画技法,作画主张光线、造型,讲求对象的解剖结构、骨骼的准确把握,并强调作品的思想内涵,对当时中国画坛影响甚大,与张书旗、柳子谷三人被称为画坛的“金陵三杰”。所作国画彩墨浑成,尤以奔马享名于世。

[2]徐悲鸿被尊称为中国现代美术教育的奠基者,他主张发展“传统中国画”的改良,立足中国现代写实主义美术,提出了近代国画之颓废背景下的《中国画改良论》。

1953年9月26日,徐悲鸿因脑溢血病逝,享年58岁。按照徐悲鸿的遗愿,夫人廖静文女士将他的作品1200余件,他一生节衣缩食收藏的唐、宋、元、明、清及近代著名书画家的作品1200余件,图书、画册、碑帖等1万余件,

全部捐献给国家。

徐悲鸿

(现代画家)

《愚公移山》

(纸本设色)

144厘米X421厘米

徐悲鸿纪念馆藏

作于1940年,1939至1940年,应印度大诗人泰戈尔之邀,徐悲鸿赴印度举办画展宣传抗日,这期间他创作了不少油画写生,但最重要的成果却是这幅《愚公移山图》》国画。其故事取材于《列子·汤问》中的一个神话传说。

相关链接

廖静文在《徐悲鸿一生——我的回忆》中对《愚公移山》创作经过的记录

1940年春,徐悲鸿在印度诗哲泰戈尔之邀,赴印度国际大学讲学。当时抗日战争已进行多年,在印度,徐悲鸿利用各种机会,在私人交往中,或在公开的场所演讲,积极宣传中国的抗日战争,以取得印度人民的同情和理解。

1940年2月17日,年事已高的印度圣雄甘地先生访问圣蒂尼克坦。泰戈尔先生亲自将徐悲鸿介绍给甘地,并建议举办徐悲鸿画展,以加深中印两国人民的友谊。画展先后在圣蒂尼克坦和加尔各答两地举行,泰戈尔先生亲自为画展撰写了序言。

徐悲鸿心念着灾难深重的祖国人民,利用两次画展,将筹得的一笔画款全部捐寄祖国,救济难民。随后,徐悲鸿赴大吉岭,在哪里继续创作他的构思已久的中国画《愚公移山》。

“愚公移山”是中国人民喜爱的一则寓言故事。它教导人们,只要有坚强的毅力,持之以恒,终能战胜一切空难。当时,正是抗日战争最艰苦的年代,但徐悲鸿坚信,中国人民以愚公移山的精神艰苦奋战,一定能移掉压在我们身上的两座大山——封建主义和帝国主义,一定能取得抗日战争的最后胜利。徐悲鸿正是怀着这样坚定的信念创作《愚公移山》的。

籍里柯(1792年一1824年)法国著名画家

,新浪漫主义画的先驱者。1808年从画马名家韦尔内学画。1810年入盖兰画室,与德拉克洛瓦相识,常去卢浮宫临古代大师的名作。从青年时代起他就对马很感兴,常用速写出色地画出马在运动中的形态,他得金质奖章的《轻骑兵军官》就是在21岁时画的。1814年展出《变伤的重猜兵》。1817年创作了第一批动物石版画。籍里柯重视绘画中的创新,他在1818年春夏之交创作、于1819年在国家沙龙(法国的美术展览会)上展出的《梅杜萨之筏》,被看成是浪漫主义绘画的重要代表作,标志着浪漫主义画的真正形成。1824年1月不幸坠马而死,籍里柯只活了32岁,他短暂的一生给人类留下的艺术遗产有191幅油画、180余幅素描、100余幅石版画和6件雕塑,其中《赛马》、《轻骑兵军官》、《梅杜萨之筏》《奴隶市场》和石版画《伟大的英国》等都广为人们所称道。

籍里柯

探索与发现

比较籍里柯的画稿和最终作品,谈一谈籍里柯为什么选择了最终的构图方案。

《梅杜萨之筏》

(布面油画)

491厘米X716厘米

1818——1819年

籍里柯[法国]

法国巴黎卢浮宫藏

梅杜萨之筏

手稿

梅杜萨之筏

手稿

海难者头像

梅杜萨之筏手稿

徐悲鸿《愚公移山》

籍里柯《梅杜萨之筏》

艺术源于生活

体验

创作背景

1940年,正值中国人民抗日的危急时刻,徐悲鸿在印度办画展筹款以救济祖国难民。

1816年法国护卫舰梅杜萨号失事,舰长逃生,150人被遗弃海上,最终10幸存。政府企图掩盖真相,引起公愤。

构思

创作动机

通过愚公移山的故事借古喻今,表达中国人民的抗日决心。

在海难事件中展示法国社会缩影,表达对奴隶制度的厌恶。

搜集素材

用素描、速写与线描的方式绘制了大量的劳动者形象。

观察死者面部结构与表情,研究尸体腐败的过程,采访幸存者、制作木筏模型。

艺术高于生活

表达

提炼升华

在构图上最大程度上凸显挖山男子,人物排布紧密又富有节奏变化;

借鉴西方写实技法表现壮年男子的身体结构和体积,使画面形象健壮无比,充满力量;

作品既有笔墨韵味,又不失神采与细节。

压暗天色、夸张海浪、加强明暗对比,增强了画面的戏剧性;

倾斜的三角形构图增加画面的动势与紧张氛围;

画面底部的尸体和上面的人物形成鲜明的对比,增加了画面的情绪张力。

相关链接

清代画家郑板桥曾经讲述他画竹的三个阶段:“江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃遂有画意。其实胸中竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。总之,意在笔先者,定则也;趣在法外者,化机也。独画云乎哉!”从“眼中之竹”到“胸中之竹”再到“手中之竹”,也正是美术创作从体验、构思到表达的完整过程。

小结

本课着重探讨美术作品的创作过程,主要目的是比较深入地理解美术作品源于生活又高于生活的辩证关系,以及两位杰出的画家对待现实生活的态度,从而更好地鉴赏美术作品。

相关链接

美术的门类

美术包括建筑、绘画、雕塑、工艺美术和摄影等。随着时代的变迁,美术所包含的门类也不断丰富。从传统美术形态中衍生出来的设计艺术、装置艺术、数字传媒艺术等都成为美术的重要组成部分。美术是一个开放的概念,未来还会有新的门类出现。但是,美术鉴赏的基础没有改变,理解了传统美术的价值和意义,就能指导我们从容面对纷繁复杂的美术现象。

探索与发现

徐悲鸿创作的《田横五百士》取材与《史记》。查阅相关资料,谈一谈徐悲鸿的画作表现了哪段情节,尝试解释徐悲鸿为什么要创作这幅作品。

这幅《田横五百士》是徐悲鸿的成名大作。故事出自《史记·田儋列传》。田横是秦末齐国旧王族,继田儋之后为齐王。刘邦消灭群雄后,田横和他的五百壮士逃亡到一个海岛上。刘邦听说田横深得人心,恐日后有患,所以派使者赦田横的罪,召他回来。正是有感于田横等人"富贵不能淫,威武不能屈"的"高节",着意选取了田横与五百壮士惜别的戏剧性场景来表现。

拓展学习

马是中国传统绘画的重要表现题材。徐悲鸿创作的《奔马》形象生动、神骏无比。

阅读画中的题跋,谈一谈《奔马》创作的时代背景,并尝试解释徐悲鸿为什么创作《奔马》。

《奔马图》画于1941年的秋天,当时徐悲鸿为给抗战募捐远赴马来西亚的槟榔屿办艺展,而国内的抗日战争正处于与日寇战略相持的关键时期。二次长沙会战中我方一度失利,日寇占领了长沙,消息传至槟城,徐悲鸿心急如焚、彻夜难眠,于是趁着月色,饱蘸浓墨,一幅纵长326厘米、横宽112厘米的《奔马图》一气呵成。

作于1941年秋季第二次长沙会战期间。在此幅画中,徐悲鸿运用饱酣奔放的墨色勾勒头、颈、胸、腿等大转折部位,并以干笔扫出鬃尾,使浓淡干湿的变化浑然天成。马腿的直线细劲有力,犹如钢刀,力透纸背,而腹部、臀部及鬃尾的弧线很有弹性,富于动感。整体上看,画面前大后小,透视感较强,前伸的双腿和马头有很强的冲击力,似乎要冲破画面。

《奔马图》

徐悲鸿艺术作品赏析

九方皋故事记载于《列子》:伯乐暮年之向秦穆公推荐九方皋找千里马的故事。作品是一件非常完整和精彩的以线为主要表现手段和描绘方式的优秀的中国画作品。

《九方皋》

为画家徐悲鸿最著名的油画人物肖像之一,作于1939年春夏之交,徐悲鸿时年44岁。此作品是徐悲鸿为了支持国内抗战,而在南洋举行义卖募捐时的作品。画中女子珍妮小姐,祖籍广东,为当时星洲名媛。在当时传为佳话。此画得到画筹四万新币,为这一时期与南洋募捐中画筹最多的一幅(总数为十一万一千多元新币),徐悲鸿本人也是非常满意这幅作品,特意请摄影师为其和画作拍照留念,后成为《悲鸿在星洲》一书的封面。

《珍妮小姐画像》

创作于1938年,当时日寇侵占了大半个中国,国土沦丧,生灵涂炭,徐悲鸿怨愤难忍。他画的负伤雄狮,回首跷望,含着无限的深意。他在画上题写:“国难孔亟时与麟若先生同客重庆相顾不怿写此以聊抒怀。”表现了作者爱国忧时的思想。这是一幅现实主义和浪漫主义结合的画作。中国被称作东方的“睡狮”,被日本帝国主义侵占了中国东北大部分国土,“睡狮”已成了负伤雄狮。这头双目怒视的负伤雄狮在不堪回首的神情中,准备战斗、拼搏,蕴藏着坚强与力量。

《负伤之狮》

籍里柯作品赏析

是画家籍里柯于1812年创作的一幅油画作品。

这幅画使籍里柯第一次入选1812年的沙龙画展。

《轻骑兵军官》

《赛马》

罗马无骑者赛马

45

60厘米,1817年,油画,沃尔特斯艺术博物馆

赏析:罗马春季嘉年华从15世纪中叶持续到19世纪末,都以无骑者赛马为闭幕,从北非海岸进口的的十几匹马奔跑在笔直贯穿城中心的科尔索大道上,用时约两分半。籍里柯酷爱马的热情与力量,也因此他32岁早逝于坠马。

《受伤的胸甲骑兵》

358

294厘米,1814年,油画,卢浮宫

籍里柯

赏析:重骑兵没有明显外伤,转身回望呈紧张状态,一手牵着仰头的马,一手持刀支撑身体,双腿姿态与马前蹄倾斜度吻合,表现瞬间动感。

同课章节目录

- 第一单元 鉴赏基础

- 第1课 美术作品的创作

- 第2课 如何鉴赏美术作品

- 第二单元 中国美术鉴赏

- 第3课 象外之境——中国传统山水画

- 第4课 画外之意——中国传统花鸟画、 人物画

- 第5课 书为心画——中国书法

- 第6课 凝神造像——中国传统雕塑

- 第7课 华夏意匠——中国传统建筑与园林艺术

- 第8课 天工开物——中国传统工艺美术

- 第9课 美在民间——中国民间美术

- 第10课 传承与创新——中国近现代美术

- 第三单元 外国美术鉴赏

- 第11课 美术的曙光——史前与早期文明的美术

- 第12课 理想与典范——古希腊与古罗马美术

- 第13课 宗教的象征——欧洲中世纪美术

- 第14课 人性的崛起——文艺复兴美术

- 第15课 权力与理性——17、18世纪西方美术

- 第16课 变革与突破——19世纪西方美术

- 第17课 实验与多元——20世纪以来的西方美术

- 第18课 多彩的文明——亚非拉美术