2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第5课 三国两晋南北朝政权更迭与民族交融课件(共31张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第5课 三国两晋南北朝政权更迭与民族交融课件(共31张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

目录

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

三士族门阀政治

四、探究江南经济开发

五、十六国与北朝

六、探究北方各民族交融

七、探究大一统秩序的崩溃到重建

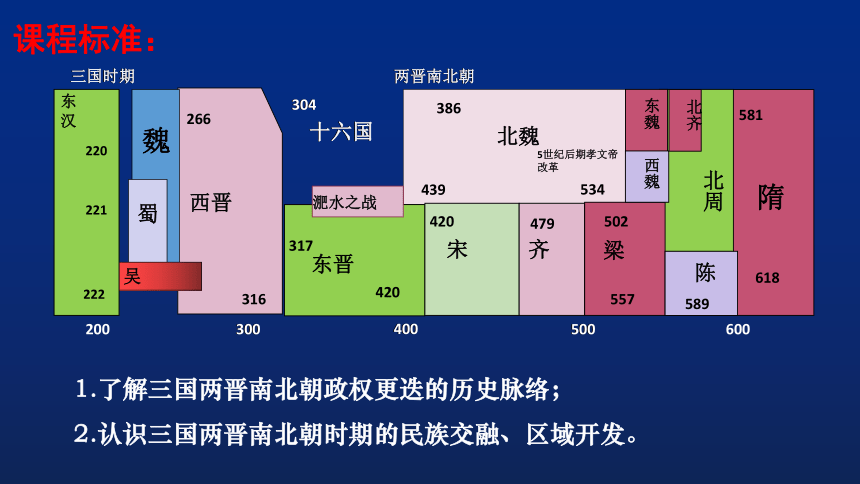

1.了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络;

2.认识三国两晋南北朝时期的民族交融、区域开发。

课程标准:

魏

蜀

吴

西晋

十六国

东晋

宋

齐

梁

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

陈

隋

十六国

东汉

220

221

222

266

316

304

439

317

420

420

479

502

557

589

581

618

304

200

300

400

500

600

三国时期

两晋南北朝

淝水之战

5世纪后期孝文帝改革

386

534

300

400

500

三国时期

两晋南北朝

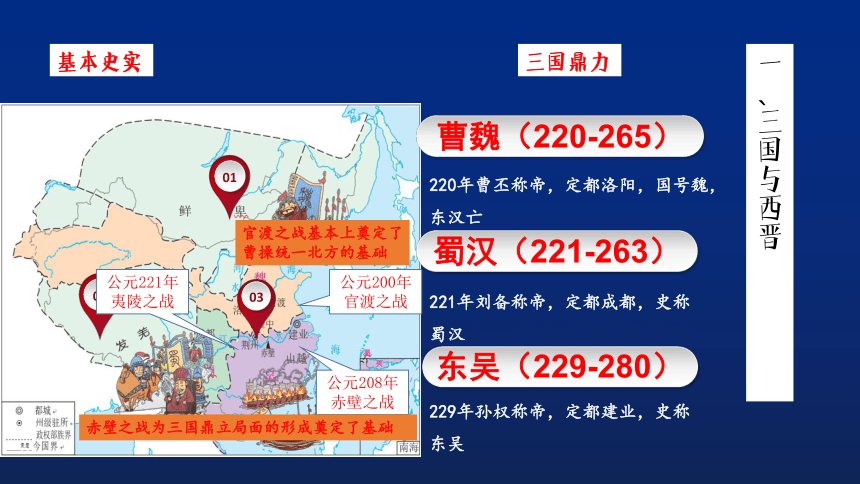

一、三国与西晋

基本史实

03

东吴(229-280)

229年孙权称帝,定都建业,史称东吴

蜀汉(221-263)

221年刘备称帝,定都成都,史称蜀汉

曹魏(220-265)

220年曹丕称帝,定都洛阳,国号魏,东汉亡

02

01

公元221年

夷陵之战

公元200年

官渡之战

公元208年

赤壁之战

官渡之战基本上奠定了

曹操统一北方的基础

赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础

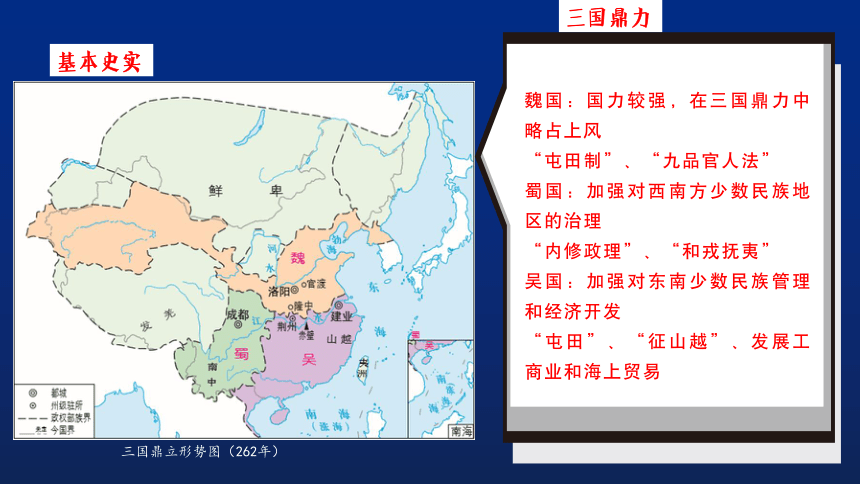

三国鼎力

三国鼎立形势图(262年)

基本史实

魏国:国力较强,在三国鼎力中略占上风

“屯田制”、“九品官人法”

蜀国:加强对西南方少数民族地区的治理

“内修政理”、“和戎抚夷”

吴国:加强对东南少数民族管理和经济开发

“屯田”、“征山越”、发展工商业和海上贸易

三国鼎力

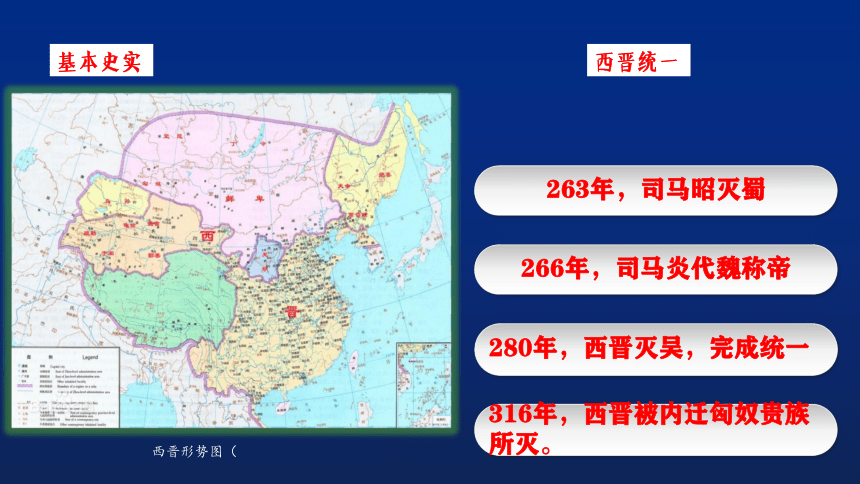

基本史实

263年,司马昭灭蜀

266年,司马炎代魏称帝

280年,西晋灭吴,完成统一

316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭。

西晋形势图(

西晋统一

五胡乱华

基本史实

过程:

东汉末年,中国西北少数民族不断内迁。

西晋,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌为主要内迁民族。

八王之乱,内迁少数民族卷入其中

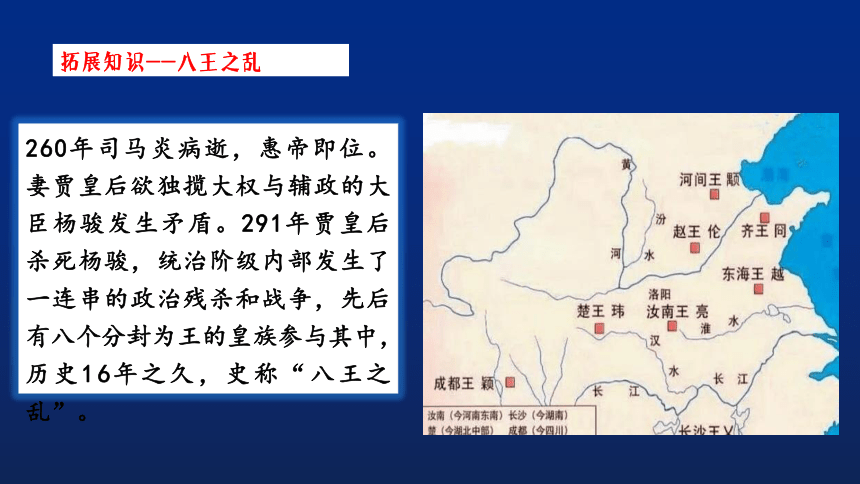

基本史实

260年司马炎病逝,惠帝即位。妻贾皇后欲独揽大权与辅政的大臣杨骏发生矛盾。291年贾皇后杀死杨骏,统治阶级内部发生了一连串的政治残杀和战争,先后有八个分封为王的皇族参与其中,历史16年之久,史称“八王之乱”。

拓展知识——八王之乱

二、东晋与南朝

基本史实

南朝政权更替

420年武将刘裕篡夺皇位,国号宋。经历了宋齐梁陈4个王朝,合称“南朝”。定都建康。

衣冠南渡

晋朝统治集团南迁,公元317年,皇族司马睿重建晋朝,定都建康(今南京),史称东晋

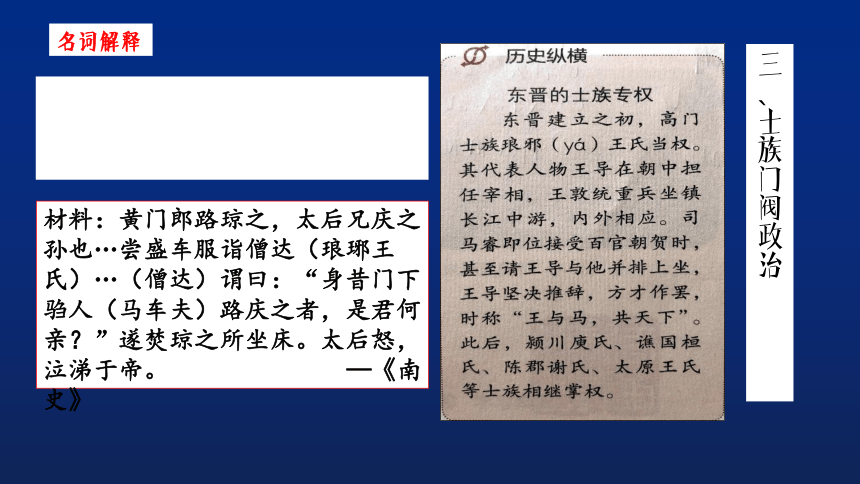

从三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。

三、士族门阀政治

名词解释

材料:黄门郎路琼之,太后兄庆之孙也…尝盛车服诣僧达(琅琊王氏)…(僧达)谓曰:“身昔门下驺人(马车夫)路庆之者,是君何亲?”遂焚琼之所坐床。太后怒,泣涕于帝。

—《南史》

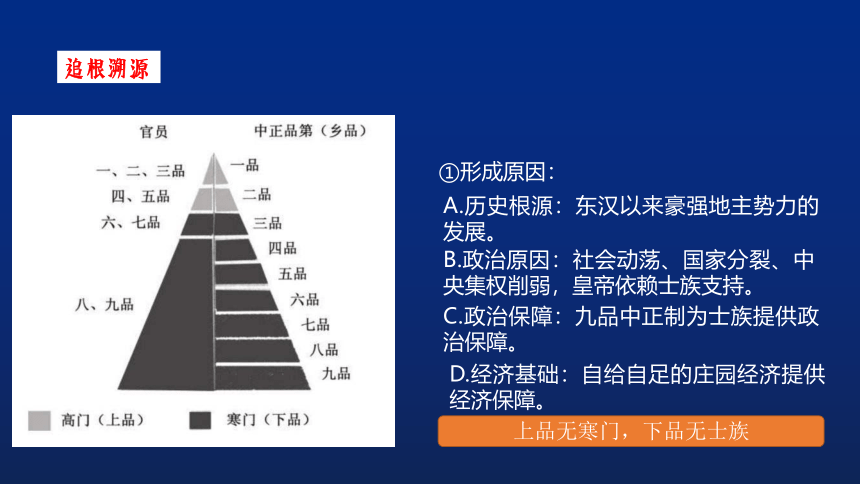

上品无寒门,下品无士族

①形成原因:

A.历史根源:东汉以来豪强地主势力的发展。

B.政治原因:社会动荡、国家分裂、中央集权削弱,皇帝依赖士族支持。

C.政治保障:九品中正制为士族提供政治保障。

D.经济基础:自给自足的庄园经济提供经济保障。

追根溯源

C.文化:崇尚清谈和玄学,担任清官。

政治特点

②主要特征:

A.政治:按门第高低分享特权,世代担任重要官职。

B.经济:士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。

四、探究江南经济开发

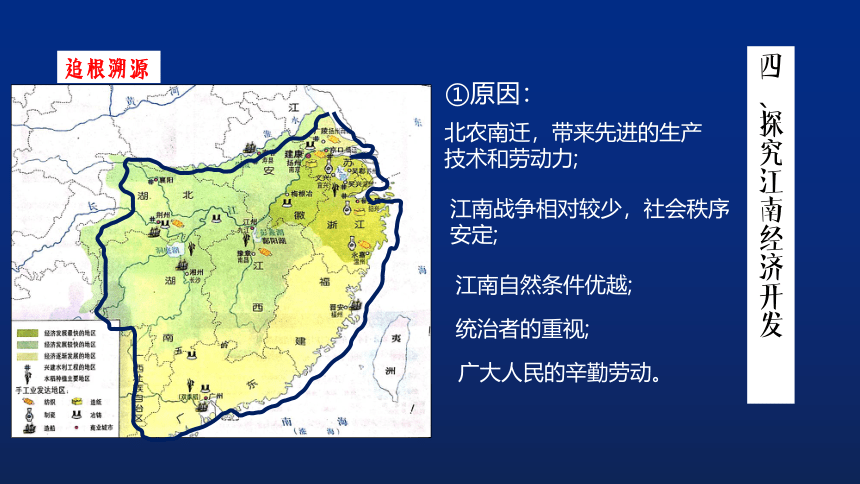

北农南迁,带来先进的生产技术和劳动力;

江南战争相对较少,社会秩序安定;

江南自然条件优越;

统治者的重视;

广大人民的辛勤劳动。

追根溯源

①原因:

②表现:

南方土地开垦农作物品种、产量提高。

手工业明显的进步。

商业以长江沿岸最为活跃,番禺则是主要的外贸港口。

开发中,少数民族逐步与汉族相交融。

考古史料

江南地域辽阔而人烟稀少,稻米和鱼是主要食物,放火烧荒,种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。

——《史记》(西汉)

《晋书·食货志》记载东晋后期南方的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”

材料三:兵车勿用,民不外劳,役宽务简,……民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

②改变了南方落后的经济面貌,为经济重心难移奠定基础。

①大大影响了南方政治,促成了南北抗衡的政治局面。

文字史料

影响:

五、十六国与北朝

基本史实

与东晋同时期的北方割据政权。最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

公元4世纪后期,氐族苻氏建立的前秦逐渐强盛。

376年,基本统一了北方,与南方的东晋政权南北对峙。

淝水之战迅速崩溃

基本史实

前秦历史

影响:

①消除了前秦对江南地区的战争威胁,使江南的社会环境更加安定,为经济的发展创造了条件。

②前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

4世纪后期,鲜卑族拓跋部迅速崛起,建立北魏。

439年北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

5世纪后期,孝文帝改革

6世纪前期,发生动乱,分裂为东魏、西魏

基本史实

北魏历史

拓跋宏(467年10月13日—499年4月26日),又名元宏,即北魏孝文帝。中国历史上杰出的少数民族政治家、改革家。是献文帝拓跋弘的长子,生母李夫人。北魏第七位皇帝(471年9月20日—499年4月26日在位)。即位时仅5岁,改年号为延兴。

人物小传

他将都城从平城迁到洛阳,迁到洛阳的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳,死后不得归葬平城。

改革内容

迁都城

以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,统一说汉语。

着汉服,讲汉语

改汉姓

仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改性的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与汉族高门士族通婚。

改门第,结汉亲

北魏孝文帝

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。

——(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

①顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾。

②促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

③为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

①顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾。

②促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

③为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

论从史出——历史意义

北魏

东魏

(534年―550年)

西魏

(535年―556年)

北齐

(550年—577年)

北周

(557年—581年)

隋

朝

北朝(439-581)

灭

499年孝文帝去世后,北魏内部动乱,二十余年之后,爆发了六镇起义,再过十余年,北魏分裂为东魏、西魏二国,实权分别落入高欢、宇文泰之手。之后,又分别被北齐、北周取代。

577年,北周灭北齐,统一北方。581年,杨坚受禅代周称帝,改国号为隋,北周亡。全国(北方)统一,结束了长达数百年的分裂割据局面。

589年,杨广率军南下灭陈朝,结束南北长期分裂局面。

基本史实

六、探究北方各民族交融

民族融合

各民族间平等相处、经济文化交流、生活习惯互相影响、生产方式渐趋于一致,民族差异和民族隔阂消除。

名词解释

云冈石窟

1.民族迁徙

2.联合斗争

民族融合的主要形式

材料:西晋时期大批少数民族内迁,在北方各地和汉族人民杂居相处…西晋末年统治者对各族人民残酷剥削和压迫,十六国时期的连年战乱,北方经济的破坏以及人民生活的贫困,迫使各族人民联合起来共同斗争……

魏晋以来,我国北方出现过几次统一的局面,在和平环境中,各民族人民频繁交往使民族融合进程进一步加快……

以北魏孝文帝改革为代表的封建制改革,促进了此时的民族大融合…

——陈寅恪

3.友好往来

4.少数民族统治者的改革

魏晋南北朝时期融合的进程

①民族迁徙

魏晋以来,少数民族大批内迁,他们在北方各地和汉族人民杂居相处。

③友好往来

魏晋以来,我国北方出现过几次统一局面,各民族人民频繁交往,使民族交融进程进一步加快。

⑤少数民族统治者的改革

北魏孝文帝改革,借鉴和学习了汉族文化,促进了民族交融。

②联合斗争

西晋末年统治者对各民族人民残酷剥削和压迫,十六国时期的连年战乱,迫使各民族人民联合起来共同斗争,从而使民族之间的联系更加密切。

④各民族间的征战

当时各民族的征战打破了各民族原有的部落组织,有利于民族交融。

民族融合的表现

魏晋墓葬壁画耕牛图

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

汉

代

跪

俑

北齐校书图

由跪坐转变为垂脚落座

考古史料

七、探究大一统秩序的崩溃到重建

三国两晋南北朝

大分裂

历史如何重新走向统一?

隋唐

大一统

大一统

秦汉

秦汉建立的中国文化秩序,并未随东汉覆亡而消失。三国两晋与南北朝三百余年,正是重整这一普世秩序的过程。——许倬云《万古江河》

三国鼎立形势图(262年)

分裂

低质量的统一

西晋与五胡乱华

分裂中孕育统一

大分裂

三国两晋南北朝

大一统隋唐

区域开发,经济共生

民族交融,文化互鉴

南北汇通经济一统

南北合流政治一统

南北融合

文化一统

皇权回归,专制强化

重生

再造

民族关系

发展

政治常态回归

经济格局重整

“大一统秩序”的重生之路

混乱的时代——政治分裂、百姓罹难

融合的时代——南北破圈、胡汉互化

混乱中孕育着统一因素

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

目录

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

三士族门阀政治

四、探究江南经济开发

五、十六国与北朝

六、探究北方各民族交融

七、探究大一统秩序的崩溃到重建

1.了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络;

2.认识三国两晋南北朝时期的民族交融、区域开发。

课程标准:

魏

蜀

吴

西晋

十六国

东晋

宋

齐

梁

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

陈

隋

十六国

东汉

220

221

222

266

316

304

439

317

420

420

479

502

557

589

581

618

304

200

300

400

500

600

三国时期

两晋南北朝

淝水之战

5世纪后期孝文帝改革

386

534

300

400

500

三国时期

两晋南北朝

一、三国与西晋

基本史实

03

东吴(229-280)

229年孙权称帝,定都建业,史称东吴

蜀汉(221-263)

221年刘备称帝,定都成都,史称蜀汉

曹魏(220-265)

220年曹丕称帝,定都洛阳,国号魏,东汉亡

02

01

公元221年

夷陵之战

公元200年

官渡之战

公元208年

赤壁之战

官渡之战基本上奠定了

曹操统一北方的基础

赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础

三国鼎力

三国鼎立形势图(262年)

基本史实

魏国:国力较强,在三国鼎力中略占上风

“屯田制”、“九品官人法”

蜀国:加强对西南方少数民族地区的治理

“内修政理”、“和戎抚夷”

吴国:加强对东南少数民族管理和经济开发

“屯田”、“征山越”、发展工商业和海上贸易

三国鼎力

基本史实

263年,司马昭灭蜀

266年,司马炎代魏称帝

280年,西晋灭吴,完成统一

316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭。

西晋形势图(

西晋统一

五胡乱华

基本史实

过程:

东汉末年,中国西北少数民族不断内迁。

西晋,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌为主要内迁民族。

八王之乱,内迁少数民族卷入其中

基本史实

260年司马炎病逝,惠帝即位。妻贾皇后欲独揽大权与辅政的大臣杨骏发生矛盾。291年贾皇后杀死杨骏,统治阶级内部发生了一连串的政治残杀和战争,先后有八个分封为王的皇族参与其中,历史16年之久,史称“八王之乱”。

拓展知识——八王之乱

二、东晋与南朝

基本史实

南朝政权更替

420年武将刘裕篡夺皇位,国号宋。经历了宋齐梁陈4个王朝,合称“南朝”。定都建康。

衣冠南渡

晋朝统治集团南迁,公元317年,皇族司马睿重建晋朝,定都建康(今南京),史称东晋

从三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。

三、士族门阀政治

名词解释

材料:黄门郎路琼之,太后兄庆之孙也…尝盛车服诣僧达(琅琊王氏)…(僧达)谓曰:“身昔门下驺人(马车夫)路庆之者,是君何亲?”遂焚琼之所坐床。太后怒,泣涕于帝。

—《南史》

上品无寒门,下品无士族

①形成原因:

A.历史根源:东汉以来豪强地主势力的发展。

B.政治原因:社会动荡、国家分裂、中央集权削弱,皇帝依赖士族支持。

C.政治保障:九品中正制为士族提供政治保障。

D.经济基础:自给自足的庄园经济提供经济保障。

追根溯源

C.文化:崇尚清谈和玄学,担任清官。

政治特点

②主要特征:

A.政治:按门第高低分享特权,世代担任重要官职。

B.经济:士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。

四、探究江南经济开发

北农南迁,带来先进的生产技术和劳动力;

江南战争相对较少,社会秩序安定;

江南自然条件优越;

统治者的重视;

广大人民的辛勤劳动。

追根溯源

①原因:

②表现:

南方土地开垦农作物品种、产量提高。

手工业明显的进步。

商业以长江沿岸最为活跃,番禺则是主要的外贸港口。

开发中,少数民族逐步与汉族相交融。

考古史料

江南地域辽阔而人烟稀少,稻米和鱼是主要食物,放火烧荒,种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。

——《史记》(西汉)

《晋书·食货志》记载东晋后期南方的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”

材料三:兵车勿用,民不外劳,役宽务简,……民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

②改变了南方落后的经济面貌,为经济重心难移奠定基础。

①大大影响了南方政治,促成了南北抗衡的政治局面。

文字史料

影响:

五、十六国与北朝

基本史实

与东晋同时期的北方割据政权。最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

公元4世纪后期,氐族苻氏建立的前秦逐渐强盛。

376年,基本统一了北方,与南方的东晋政权南北对峙。

淝水之战迅速崩溃

基本史实

前秦历史

影响:

①消除了前秦对江南地区的战争威胁,使江南的社会环境更加安定,为经济的发展创造了条件。

②前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

4世纪后期,鲜卑族拓跋部迅速崛起,建立北魏。

439年北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

5世纪后期,孝文帝改革

6世纪前期,发生动乱,分裂为东魏、西魏

基本史实

北魏历史

拓跋宏(467年10月13日—499年4月26日),又名元宏,即北魏孝文帝。中国历史上杰出的少数民族政治家、改革家。是献文帝拓跋弘的长子,生母李夫人。北魏第七位皇帝(471年9月20日—499年4月26日在位)。即位时仅5岁,改年号为延兴。

人物小传

他将都城从平城迁到洛阳,迁到洛阳的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳,死后不得归葬平城。

改革内容

迁都城

以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,统一说汉语。

着汉服,讲汉语

改汉姓

仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改性的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与汉族高门士族通婚。

改门第,结汉亲

北魏孝文帝

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。

——(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

①顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾。

②促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

③为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

①顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾。

②促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

③为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

论从史出——历史意义

北魏

东魏

(534年―550年)

西魏

(535年―556年)

北齐

(550年—577年)

北周

(557年—581年)

隋

朝

北朝(439-581)

灭

499年孝文帝去世后,北魏内部动乱,二十余年之后,爆发了六镇起义,再过十余年,北魏分裂为东魏、西魏二国,实权分别落入高欢、宇文泰之手。之后,又分别被北齐、北周取代。

577年,北周灭北齐,统一北方。581年,杨坚受禅代周称帝,改国号为隋,北周亡。全国(北方)统一,结束了长达数百年的分裂割据局面。

589年,杨广率军南下灭陈朝,结束南北长期分裂局面。

基本史实

六、探究北方各民族交融

民族融合

各民族间平等相处、经济文化交流、生活习惯互相影响、生产方式渐趋于一致,民族差异和民族隔阂消除。

名词解释

云冈石窟

1.民族迁徙

2.联合斗争

民族融合的主要形式

材料:西晋时期大批少数民族内迁,在北方各地和汉族人民杂居相处…西晋末年统治者对各族人民残酷剥削和压迫,十六国时期的连年战乱,北方经济的破坏以及人民生活的贫困,迫使各族人民联合起来共同斗争……

魏晋以来,我国北方出现过几次统一的局面,在和平环境中,各民族人民频繁交往使民族融合进程进一步加快……

以北魏孝文帝改革为代表的封建制改革,促进了此时的民族大融合…

——陈寅恪

3.友好往来

4.少数民族统治者的改革

魏晋南北朝时期融合的进程

①民族迁徙

魏晋以来,少数民族大批内迁,他们在北方各地和汉族人民杂居相处。

③友好往来

魏晋以来,我国北方出现过几次统一局面,各民族人民频繁交往,使民族交融进程进一步加快。

⑤少数民族统治者的改革

北魏孝文帝改革,借鉴和学习了汉族文化,促进了民族交融。

②联合斗争

西晋末年统治者对各民族人民残酷剥削和压迫,十六国时期的连年战乱,迫使各民族人民联合起来共同斗争,从而使民族之间的联系更加密切。

④各民族间的征战

当时各民族的征战打破了各民族原有的部落组织,有利于民族交融。

民族融合的表现

魏晋墓葬壁画耕牛图

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

汉

代

跪

俑

北齐校书图

由跪坐转变为垂脚落座

考古史料

七、探究大一统秩序的崩溃到重建

三国两晋南北朝

大分裂

历史如何重新走向统一?

隋唐

大一统

大一统

秦汉

秦汉建立的中国文化秩序,并未随东汉覆亡而消失。三国两晋与南北朝三百余年,正是重整这一普世秩序的过程。——许倬云《万古江河》

三国鼎立形势图(262年)

分裂

低质量的统一

西晋与五胡乱华

分裂中孕育统一

大分裂

三国两晋南北朝

大一统隋唐

区域开发,经济共生

民族交融,文化互鉴

南北汇通经济一统

南北合流政治一统

南北融合

文化一统

皇权回归,专制强化

重生

再造

民族关系

发展

政治常态回归

经济格局重整

“大一统秩序”的重生之路

混乱的时代——政治分裂、百姓罹难

融合的时代——南北破圈、胡汉互化

混乱中孕育着统一因素

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进