第三课 象外之境—中国传统山水画 课件(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第三课 象外之境—中国传统山水画 课件(27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2021-09-16 10:09:13 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第三课

象外之境——

中国传统山水画

基本问题

为什么中国传统文化中有这浓郁的山水情怀?

情境导入

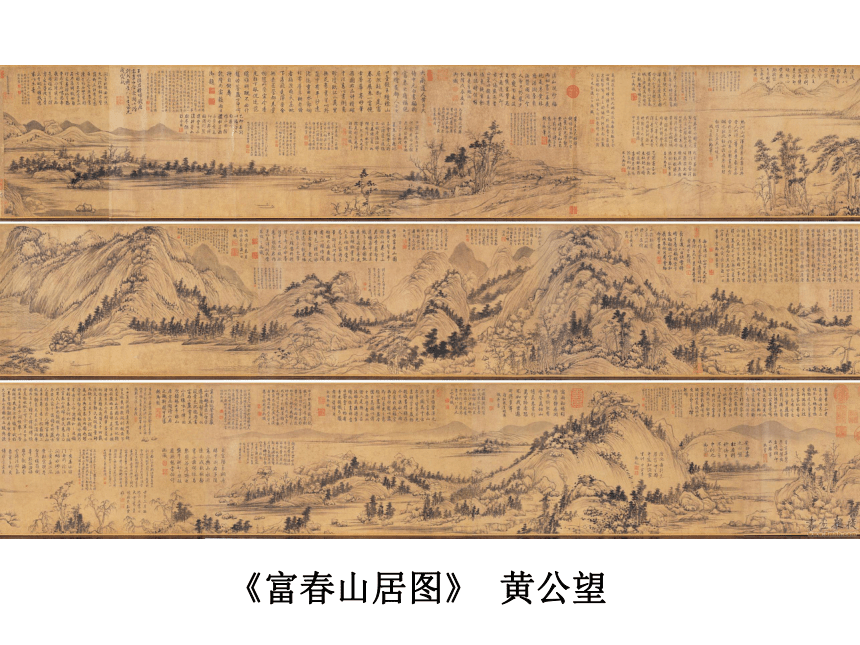

元代画家黄公望的《富春山居图》是中国传统山水画的代表作。古人称赞此画达到了“圣而神”的境界,可与书法中王羲之的《兰亭序》相提并论。在长期收藏流转过程中,该画被烧成两段。前段藏于浙江省博物馆,后段现藏于台北“故宫博物院”。2011年,《富春山居图》首度合璧展出,成为轰动一时的文化大事。《富春山居图》画的是富春江两岸景色,但我们沿着黄公望的足迹游历富春江,却无法找到画中得山水。画家描绘的是真实的风景吗?

探索与发现

中国山水画为什么不称作风景画?“山水”和“江山”“河山”等词在传统文化中具有什么特殊含义?

一、山水情怀

《论语》曰:“知者乐水,仁者乐山。”中国人自古以来就对山水有着特殊情感。

魏晋时期,人们对自然美的认识与欣赏促成了山水诗与山水画的诞生。

山水是中国传统文人的精神家园。

山水还是感受天地万物规律的媒介。

《富春山居图》

黄公望

是黄公望1350年为师弟郑樗(无用师)所绘,后几经易手。明朝末年传到收藏家吴洪裕手中,吴洪裕极为喜爱此画,甚至在临死前下令将此画焚烧殉葬,险在吴洪裕的侄子从火中抢救出,但此时画已被烧成一大一小两段,1652年,吴家子弟吴寄谷得到后,将此损卷烧焦部分细心揭下,重新接拼后居然正好有一山一水一丘一壑之景,几乎看不出是经剪裁后拼接而成的,于是,人们就把这一部分称做《剩山图》(现藏浙江省博物馆)。而保留了原画主体内容的另外一段,在装裱时为掩盖火烧痕迹,特意将原本位于画尾的董其昌题跋切割下来放在画首,这便是后来乾隆帝得到的《富春山居图·无用师卷》(现藏台北故宫博物院)。

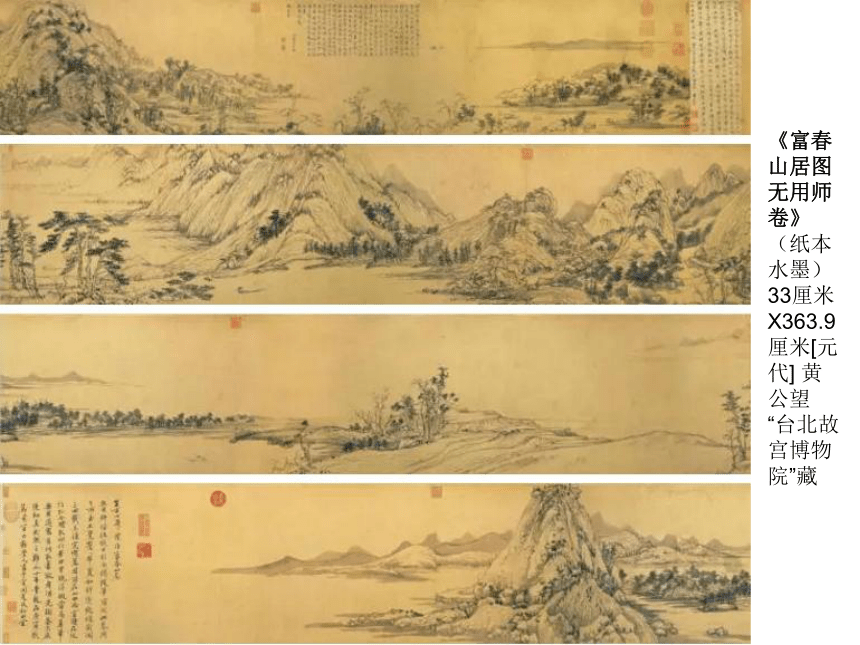

《富春山居图

剩山卷》

31.8厘米X51.4厘米(纸本水墨)[元代]

黄公望

浙江省博物馆藏

《富春山居图

无用师卷》(纸本水墨)33厘米X363.9厘米[元代]

黄公望

“台北故宫博物院”藏

二、妙夺造化

山水画创作讲究“外师造化,中得心源”。

正因如此,画中山水绝不同于真山真水

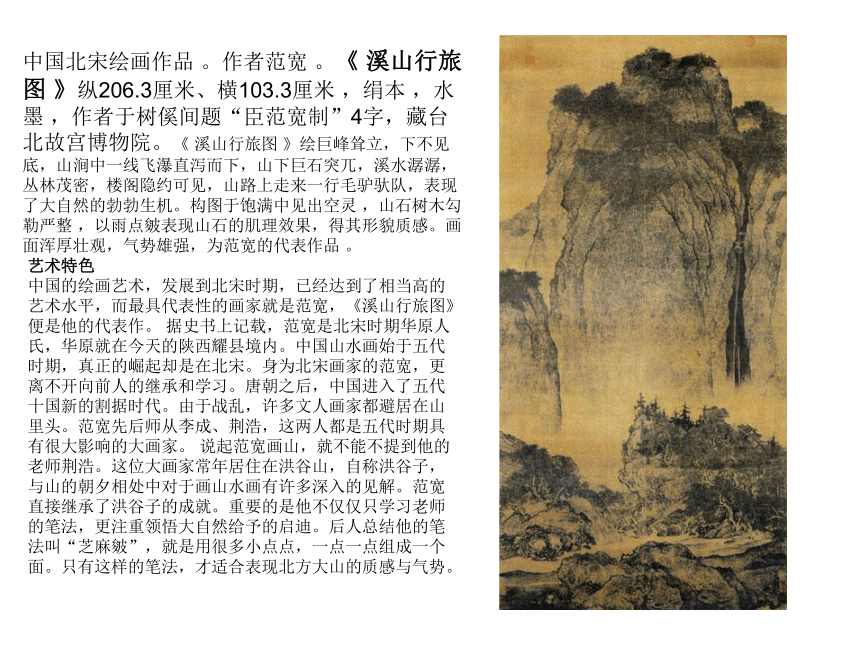

中国北宋绘画作品

。作者范宽

。《

溪山行旅图

》纵206.3厘米、横103.3厘米

,绢本

,水墨

,作者于树傒间题“臣范宽制”4字,藏台北故宫博物院。《

溪山行旅图

》绘巨峰耸立,下不见底,山涧中一线飞瀑直泻而下,山下巨石突兀,溪水潺潺,丛林茂密,楼阁隐约可见,山路上走来一行毛驴驮队,表现了大自然的勃勃生机。构图于饱满中见出空灵

,山石树木勾勒严整

,以雨点皴表现山石的肌理效果,得其形貌质感。画面浑厚壮观,气势雄强,为范宽的代表作品

。

艺术特色

中国的绘画艺术,发展到北宋时期,已经达到了相当高的艺术水平,而最具代表性的画家就是范宽,《溪山行旅图》便是他的代表作。

据史书上记载,范宽是北宋时期华原人氏,华原就在今天的陕西耀县境内。中国山水画始于五代时期,真正的崛起却是在北宋。身为北宋画家的范宽,更离不开向前人的继承和学习。唐朝之后,中国进入了五代十国新的割据时代。由于战乱,许多文人画家都避居在山里头。范宽先后师从李成、荆浩,这两人都是五代时期具有很大影响的大画家。

说起范宽画山,就不能不提到他的老师荆浩。这位大画家常年居住在洪谷山,自称洪谷子,与山的朝夕相处中对于画山水画有许多深入的见解。范宽直接继承了洪谷子的成就。重要的是他不仅仅只学习老师的笔法,更注重领悟大自然给予的启迪。后人总结他的笔法叫“芝麻皴”,就是用很多小点点,一点一点组成一个面。只有这样的笔法,才适合表现北方大山的质感与气势。

《青卞隐居图》是元末明初山水画家王蒙所作纸本水墨画,现藏于上海博物馆。

《青卞隐居图》描绘画家故乡卞山苍茫景色,山上树木茂密苍郁,溪流回环,景色清幽,隐士行居其间。画法先以淡墨勾皴,而后施浓墨,再用焦墨皴擦,使得画面不迫不塞,元气淋漓,气势磅礴,创造了线繁点密、苍茫深厚的新风格。

笔法

《青卞隐居图》用笔以快、重、急、爽利为特点,锋毫微妙变化,都形成的曲直轻重、缓急等状态。线条质感的运用,在于透露画家情感的表达,或者老笔纷披,或润笔掩映,生命注于笔端,逸气也注于笔端。《青卞隐居图》的用笔还有一个显著特点就是曲律用笔,此笔法是披麻皴的变体在表达江南地貌的同时,也表达了画家焦虑的心情。《青卞隐居图》在用笔上王蒙继承了赵孟頫的“以书入画”用笔,树的轮廓线确定了这些形象的刚、柔、秀、雅。

技法

《青卞隐居图》以披麻皴、解索皴、牛毛皴为主,三者交替互用,画披麻皴时,运笔多带平行、快速爽利,行笔松动,给人略有飘浮的感觉。这一皴法大都用在画面顶部的山峰,由于笔法的轻盈,矾头的蠕动,因而给人一种气如云动,山岚飘浮的景象,同时不安定的感受也跃上纸面。

[4]

画面中用笔有的像挺劲的行草笔线,虽然纤细,但却像有千斤之力,因其缠绕又能横冲直撞的形状而生动灵活,皴笔又能可以引领视线环游于画中形式,更添活泼的效果。山峦顶部则用渴墨苔点法。峦下山石树木给人以润湿之感,树干在勾勒上或笔直挺拔或倾折弯曲,而叶子的点染则是忽干忽湿、坡脚石头的皴擦也是忽浓忽淡。树木种类虽多却杂而不乱,树与树之间里让有度,用山之虚色来衬托树,以树的重墨来淡化山石,以小映大,以虚幻实,前呼后应,空间感极佳。石头与石头的交界施以皴擦或染又会构成另一个突起的石块,石石相连,绵延叠加。画山石树木的在技法上用的是浑点、破竹点、胡椒点、破墨点等。

构图

《青卞隐居图》整幅画面是“上留天,下留水”,采取高远构图法层层推远。作品用色细润典雅,山峦连绵不断,叠嶂起伏,气势雄伟秀拔,径路迂回蜿蜒。宛如一条游龙飞腾而上,山石刻画精细而奇特。林间树木茂密,山崖上高悬的飞瀑直注山谷。

探索与发现

“留白”是中国传统绘画的重要表现手法之一,它是利用绢、纸的本色,不着一笔。观察《青卞隐居图》和《六君子图》,说说它们的留白方式有何不同,各自起到了怎样的艺术效果。

《六君子图》元代倪瓒所作水墨纸本画,现藏于上海博物馆。

《六君子图》是三段式的构图方法,远山、湖水、丘石树木。近处是六棵树木在丘石之间顽强的生长,中间占据着画面大部分空间的空白处,似云、似雾、又似水,体现出深远幽静的气韵,再加上画面顶端的一抹远山,更显悠长。僻静的韵律,整洁的画面,作者的用笔用墨恰到好处,似乎再多加一笔都会使画面变脏,使得画面仙气升腾,好像会有白衣仙人从画面中走出来一样。

构图

《六君子图》的画面结构十分明了和简洁:平缓逶迤的远山,处在画面的大约四分之一处,并以此为界,向上的空白处就是天空,往下的空白便是水面,构成了画面远景。靠紧画面最下部分的是近处的石坡陁,还不到整个画面的四分之一。画面中部一大半空白的水面,万顷湖水尽收眼底。“三段式”构图就这样展开,实际上就是两道横向的平缓的石坡陁,把画面分割为三段。

倪瓒为了打破构图上单调,增加画面的意境、寒荒和萧疏感,画上了六棵不同品种树木,与横向的山石坡构成经纬走向,当然没有成经纬的交叉状态。而是使树木站立在近处的石坡上,从而构成了近景,是大痴(黄公望)说的“近看古木拥坡

”和“居然相对六君子”的近景自然景物。

此图以平远的章法、淡逸疏朗的笔墨意趣突出表现了六株挺拔的树木,列植江边陂陀上的景象。这六株树分别为松、柏、樟、槐、楠、榆,有其象征意义。土石层叠,连勾带皴,树木用笔简洁疏放,墨色浓淡变化得宜。江上远峦以乾笔皴擦,给人一种空灵之感。

[5]

技法

《六君子图》远山是用饱满的枯笔长形线条画出,运笔极为自然,再用淡墨简单地皴擦而成,近处的石坡

,墨色与远处的山石一致,亦是枯笔画出,但是用了重墨点苔,用了更多的皴法加强山石坡

的厚重感,体现了“石分三面”处理的传统路径。再用轻重的墨色画树木的枝干,树干略用重墨点染,六棵树木的树叶分别用淡墨和重墨点染,加以区别,使较为浓密的树叶中自然分出了层次,清新而自然。

相关链接

山水画的“移情”作用

春山烟云绵连人欣欣,夏山嘉木繁阴人坦坦,秋山明净要落人肃肃,冬山昏霾雾塞人寂寂。看此画令人生此意,如真在此山中,此画之景外意也。见青烟白到而思行,见平川落照而思望,见幽人山客而思居,见岩扃泉石而思游。看此画令人起此心,如将真即其处,此画之意外妙也。

——郭熙《林泉高致》

《搜尽奇峰打草稿》是石涛50岁云游京师所作,现藏于北京故宫博物院。此画长卷绘山峦起伏环抱,尖峰峭壁直插,奇峦怪石或横或耸、错落其间,山中溪流萦回,曲曲折折注入大江,卷尾一山屹立江心,烟浮远岫,思出画外。其间并点缀有苍松茂树,舟桥屋宇,画面上奇险中见雄浑,严谨处寓虚空,笔墨豪放,皴擦点染,尽显云气、林木隐现、峰峦起伏的神韵。

此图卷绘山峦起伏环抱,尖峰峭壁直插,奇峦怪石或横或耸、错落其间,山中溪流萦回,曲曲折折注入大江,卷尾一山屹立江心,烟浮远岫,思出画外。其间并点缀有苍松茂树,舟桥屋宇等等。画面上奇险中见雄浑,严谨处寓虚空,笔墨看似豪放,皴擦点染尽在无意,但在整体上却把握尽显了峰峦层次,云气走向及林木隐现的神韵。特别是,它的构图虽然充塞满纸,却丝毫不失疏朗空灵,这的确是只有搜尽奇峰才能炼就出的本领。

图中有一段对长城的描绘,这不仅是长城图像首次在山水画中出现,同时,也印证了此画的写实性以及作者所提倡的师法造化“搜尽奇峰打草稿”的美学观。

《踏歌图》是南宋画家马远创作的一幅绢本设色山水人物画,现藏于北京故宫博物院。

《踏歌图》中,作者表现了雨后天晴的京城郊外景色,同时也反映出丰收之年,农民在田埂上踏歌而行的欢乐情景。《踏歌图》上端显著位置有题诗:“宿雨清畿甸,朝阳丽帝城。丰年人乐业,垄上踏歌行。

构图

这幅《踏歌图》采用“一角式”布局,从左至右以对角线分割,形成左实右虚的结构。画面左边奇峰巨石,显得分量有些重,所以作者在右边安排了远山、殿阁,尤其是疏柳和翠竹的枝干摇曳的动姿以及点景人物,从而以静待动,使画面左右达到视觉上的平衡。画上大片空白云烟,在构图上使画面避免了壅塞,作者在右边显著位置画了一株高柳,使之贯入上部,起到了填充作用。总之,画面上、下连为一体,给人一种空灵、自然之感。

技巧

此图在具体画法上,卧石与秀峰主要用大斧劈皴,其中在秀峰上夹用些许长披麻皴,岩石的凝重,秀峰的峭险与水纹柔和的钩法形成强烈的对比。柳树枝干高扬而柳条稀疏富有精致,更显示了作者提炼形象的功夫,山问树干虬曲,树枝斜出伸展,几丛翠竹用双钩填色的工笔画出,置于大笔渲染的树石之中,显得生机盎然。近处的稻田刻画得非常精细,表现出稻叶在微风中轻轻飘动的感觉。山溪流水,用笔柔和流畅。这些细节的刻画与粗笔概括的描绘,形成繁与简、柔与刚的鲜明对比,丰富了画面的节奏与韵律,增加了作品的艺术魅力。

形象

此画将人物画在画面的近景处,一老农刚过小桥,胡须花白,右手扶杖,左手挠腮,摇身抬腿,正踏歌而舞,憨态可掬。在他身后的一位老农神态非常激动,双手拍掌,双足踏节,另一位老农双手抓住前者的腰带,躬腰扭动,可能是因为喝多了酒。后面,还有一位老农,肩扛酒葫芦,已是醉眼朦胧,步履维艰。画面左边路旁,有两个儿童,正惊奇地看着他们。其中一个较小的儿童阻拦着他的同伴,似乎是在给这几位老农让路。画中的4个老农动态不一,却动作和谐,呈现出人乐年丰之气象。两个孩子的出现给画面添加了一股童趣,老少相宜,构成了画面人物动态与气氛的协调。

三、因心造境

意境是山水画的灵魂,是情与景的统一。

山水的意境,依赖于画家的创造。

拓展学习

《千里江山图》是中国山水画史上得又一旷世杰作。与《富春山居图》对读。二者在描绘对象、表现技法、创作背景等方面有何异同?

《千里江山图》(绢本设色)

全图

51.5厘米X1191.5厘米

[北宋]

王希孟

故宫博物院藏

相关链接

中国画的笔墨

运笔、用墨的不同技巧,能产生丰富多变的线条与色彩。不同的线条与色彩又有不同的形状与质感。笔墨不仅在表现物象,更在传达审美精神,如古拙、雄浑、秀润、俊逸等。历代山水画家在学习前人的过程中,形成了对笔墨审美与精神的共识。

理解运笔、用墨的技巧,是欣赏的起点。理解笔墨所传达的审美价值与精神理念,才能读懂中国传统绘画。

笔墨

物质层面

技法层面

形式层面

价值层面

毛笔、水墨

运笔、用墨

线条、色彩

气、韵

前世

《千里江山图》是18岁的王希孟花了不到半年时间完成的,也是王希孟传世的唯一作品。宋徽宗收到此画惊喜万分,并赐给宰相蔡京。据《千里江山图》蔡京题跋知:王希孟18岁时在徽宗画院学习,创造此作品曾得徽宗亲自指导。

千里江山,千年传承,与徽宗的宏愿相应,《千里江山图》自然也得千年璀璨。为了满足这一要求,天才的少年画师王希孟采用了极其复杂的“青绿法”。在继承前法的基础上,表现出更趋细腻的画风,体现了北宋画作工整严谨的时代风格。

“青绿法”光是颜料来源就已十分不易,基本都是从宝石、矿石以及中药材中研磨、清漂提取而来。在《国家宝藏》中我们看到,红色的原料是赭石,绿色的原料是孔雀石,青色的原料是蓝铜矿,白色的原料是砗磲。

“青绿法”虽然工序繁琐,但在经历近千年后,矿物质石色的富丽装饰效果便突显出了它的优势。今天《千里江山图》中的风景依然清晰可辨。画面细致入微,烟波浩渺的江河、层峦起伏的群山构成了一幅美妙的江南山水图,渔村野市、水榭亭台、茅庵草舍、水磨长桥等静景穿插捕鱼、驶船、游玩、赶集等动景,动静结合恰到好处。

《千里江山图》画卷,不仅代表着青绿山水发展的里程,而且集北宋以来水墨山水之大成;并将创作者的情感付诸创作之中,画作表达了一种人与自然和谐相处的安稳世界,论山河壮观雄伟之表现,前无古人。后世也没有青绿山水图能与其媲美,是中国十大传世名画之一。

今生

《千里江山图》自北宋末,几百年间不知辗转何处,清初时收入内府,除了盖章狂魔乾隆皇帝的“乾隆御览之宝”和宋徽宗的盖章,还有20多位帝王的盖印。溥仪出宫时,携出该画卷。不知何因,《千里江山图》流落民间,中国解放后,才由国家购回。

以王希孟为代表的宋代青绿山水画,对后世影响很大,如元代钱选,明代蓝瑛以及清代袁江、袁耀,近代张大千等;且远及日本,促进了日本画的发展。

小结

山水画源自对自然山川的写生,但又超越具体时空,具有纯粹的,普遍性的美。美学家蔡若虹指出:“艺术的微妙作用,恐怕就在于意境,就在于那种一半留在画面上,还有一半留给画外读者去想象的诗的意境。”

第三课

象外之境——

中国传统山水画

基本问题

为什么中国传统文化中有这浓郁的山水情怀?

情境导入

元代画家黄公望的《富春山居图》是中国传统山水画的代表作。古人称赞此画达到了“圣而神”的境界,可与书法中王羲之的《兰亭序》相提并论。在长期收藏流转过程中,该画被烧成两段。前段藏于浙江省博物馆,后段现藏于台北“故宫博物院”。2011年,《富春山居图》首度合璧展出,成为轰动一时的文化大事。《富春山居图》画的是富春江两岸景色,但我们沿着黄公望的足迹游历富春江,却无法找到画中得山水。画家描绘的是真实的风景吗?

探索与发现

中国山水画为什么不称作风景画?“山水”和“江山”“河山”等词在传统文化中具有什么特殊含义?

一、山水情怀

《论语》曰:“知者乐水,仁者乐山。”中国人自古以来就对山水有着特殊情感。

魏晋时期,人们对自然美的认识与欣赏促成了山水诗与山水画的诞生。

山水是中国传统文人的精神家园。

山水还是感受天地万物规律的媒介。

《富春山居图》

黄公望

是黄公望1350年为师弟郑樗(无用师)所绘,后几经易手。明朝末年传到收藏家吴洪裕手中,吴洪裕极为喜爱此画,甚至在临死前下令将此画焚烧殉葬,险在吴洪裕的侄子从火中抢救出,但此时画已被烧成一大一小两段,1652年,吴家子弟吴寄谷得到后,将此损卷烧焦部分细心揭下,重新接拼后居然正好有一山一水一丘一壑之景,几乎看不出是经剪裁后拼接而成的,于是,人们就把这一部分称做《剩山图》(现藏浙江省博物馆)。而保留了原画主体内容的另外一段,在装裱时为掩盖火烧痕迹,特意将原本位于画尾的董其昌题跋切割下来放在画首,这便是后来乾隆帝得到的《富春山居图·无用师卷》(现藏台北故宫博物院)。

《富春山居图

剩山卷》

31.8厘米X51.4厘米(纸本水墨)[元代]

黄公望

浙江省博物馆藏

《富春山居图

无用师卷》(纸本水墨)33厘米X363.9厘米[元代]

黄公望

“台北故宫博物院”藏

二、妙夺造化

山水画创作讲究“外师造化,中得心源”。

正因如此,画中山水绝不同于真山真水

中国北宋绘画作品

。作者范宽

。《

溪山行旅图

》纵206.3厘米、横103.3厘米

,绢本

,水墨

,作者于树傒间题“臣范宽制”4字,藏台北故宫博物院。《

溪山行旅图

》绘巨峰耸立,下不见底,山涧中一线飞瀑直泻而下,山下巨石突兀,溪水潺潺,丛林茂密,楼阁隐约可见,山路上走来一行毛驴驮队,表现了大自然的勃勃生机。构图于饱满中见出空灵

,山石树木勾勒严整

,以雨点皴表现山石的肌理效果,得其形貌质感。画面浑厚壮观,气势雄强,为范宽的代表作品

。

艺术特色

中国的绘画艺术,发展到北宋时期,已经达到了相当高的艺术水平,而最具代表性的画家就是范宽,《溪山行旅图》便是他的代表作。

据史书上记载,范宽是北宋时期华原人氏,华原就在今天的陕西耀县境内。中国山水画始于五代时期,真正的崛起却是在北宋。身为北宋画家的范宽,更离不开向前人的继承和学习。唐朝之后,中国进入了五代十国新的割据时代。由于战乱,许多文人画家都避居在山里头。范宽先后师从李成、荆浩,这两人都是五代时期具有很大影响的大画家。

说起范宽画山,就不能不提到他的老师荆浩。这位大画家常年居住在洪谷山,自称洪谷子,与山的朝夕相处中对于画山水画有许多深入的见解。范宽直接继承了洪谷子的成就。重要的是他不仅仅只学习老师的笔法,更注重领悟大自然给予的启迪。后人总结他的笔法叫“芝麻皴”,就是用很多小点点,一点一点组成一个面。只有这样的笔法,才适合表现北方大山的质感与气势。

《青卞隐居图》是元末明初山水画家王蒙所作纸本水墨画,现藏于上海博物馆。

《青卞隐居图》描绘画家故乡卞山苍茫景色,山上树木茂密苍郁,溪流回环,景色清幽,隐士行居其间。画法先以淡墨勾皴,而后施浓墨,再用焦墨皴擦,使得画面不迫不塞,元气淋漓,气势磅礴,创造了线繁点密、苍茫深厚的新风格。

笔法

《青卞隐居图》用笔以快、重、急、爽利为特点,锋毫微妙变化,都形成的曲直轻重、缓急等状态。线条质感的运用,在于透露画家情感的表达,或者老笔纷披,或润笔掩映,生命注于笔端,逸气也注于笔端。《青卞隐居图》的用笔还有一个显著特点就是曲律用笔,此笔法是披麻皴的变体在表达江南地貌的同时,也表达了画家焦虑的心情。《青卞隐居图》在用笔上王蒙继承了赵孟頫的“以书入画”用笔,树的轮廓线确定了这些形象的刚、柔、秀、雅。

技法

《青卞隐居图》以披麻皴、解索皴、牛毛皴为主,三者交替互用,画披麻皴时,运笔多带平行、快速爽利,行笔松动,给人略有飘浮的感觉。这一皴法大都用在画面顶部的山峰,由于笔法的轻盈,矾头的蠕动,因而给人一种气如云动,山岚飘浮的景象,同时不安定的感受也跃上纸面。

[4]

画面中用笔有的像挺劲的行草笔线,虽然纤细,但却像有千斤之力,因其缠绕又能横冲直撞的形状而生动灵活,皴笔又能可以引领视线环游于画中形式,更添活泼的效果。山峦顶部则用渴墨苔点法。峦下山石树木给人以润湿之感,树干在勾勒上或笔直挺拔或倾折弯曲,而叶子的点染则是忽干忽湿、坡脚石头的皴擦也是忽浓忽淡。树木种类虽多却杂而不乱,树与树之间里让有度,用山之虚色来衬托树,以树的重墨来淡化山石,以小映大,以虚幻实,前呼后应,空间感极佳。石头与石头的交界施以皴擦或染又会构成另一个突起的石块,石石相连,绵延叠加。画山石树木的在技法上用的是浑点、破竹点、胡椒点、破墨点等。

构图

《青卞隐居图》整幅画面是“上留天,下留水”,采取高远构图法层层推远。作品用色细润典雅,山峦连绵不断,叠嶂起伏,气势雄伟秀拔,径路迂回蜿蜒。宛如一条游龙飞腾而上,山石刻画精细而奇特。林间树木茂密,山崖上高悬的飞瀑直注山谷。

探索与发现

“留白”是中国传统绘画的重要表现手法之一,它是利用绢、纸的本色,不着一笔。观察《青卞隐居图》和《六君子图》,说说它们的留白方式有何不同,各自起到了怎样的艺术效果。

《六君子图》元代倪瓒所作水墨纸本画,现藏于上海博物馆。

《六君子图》是三段式的构图方法,远山、湖水、丘石树木。近处是六棵树木在丘石之间顽强的生长,中间占据着画面大部分空间的空白处,似云、似雾、又似水,体现出深远幽静的气韵,再加上画面顶端的一抹远山,更显悠长。僻静的韵律,整洁的画面,作者的用笔用墨恰到好处,似乎再多加一笔都会使画面变脏,使得画面仙气升腾,好像会有白衣仙人从画面中走出来一样。

构图

《六君子图》的画面结构十分明了和简洁:平缓逶迤的远山,处在画面的大约四分之一处,并以此为界,向上的空白处就是天空,往下的空白便是水面,构成了画面远景。靠紧画面最下部分的是近处的石坡陁,还不到整个画面的四分之一。画面中部一大半空白的水面,万顷湖水尽收眼底。“三段式”构图就这样展开,实际上就是两道横向的平缓的石坡陁,把画面分割为三段。

倪瓒为了打破构图上单调,增加画面的意境、寒荒和萧疏感,画上了六棵不同品种树木,与横向的山石坡构成经纬走向,当然没有成经纬的交叉状态。而是使树木站立在近处的石坡上,从而构成了近景,是大痴(黄公望)说的“近看古木拥坡

”和“居然相对六君子”的近景自然景物。

此图以平远的章法、淡逸疏朗的笔墨意趣突出表现了六株挺拔的树木,列植江边陂陀上的景象。这六株树分别为松、柏、樟、槐、楠、榆,有其象征意义。土石层叠,连勾带皴,树木用笔简洁疏放,墨色浓淡变化得宜。江上远峦以乾笔皴擦,给人一种空灵之感。

[5]

技法

《六君子图》远山是用饱满的枯笔长形线条画出,运笔极为自然,再用淡墨简单地皴擦而成,近处的石坡

,墨色与远处的山石一致,亦是枯笔画出,但是用了重墨点苔,用了更多的皴法加强山石坡

的厚重感,体现了“石分三面”处理的传统路径。再用轻重的墨色画树木的枝干,树干略用重墨点染,六棵树木的树叶分别用淡墨和重墨点染,加以区别,使较为浓密的树叶中自然分出了层次,清新而自然。

相关链接

山水画的“移情”作用

春山烟云绵连人欣欣,夏山嘉木繁阴人坦坦,秋山明净要落人肃肃,冬山昏霾雾塞人寂寂。看此画令人生此意,如真在此山中,此画之景外意也。见青烟白到而思行,见平川落照而思望,见幽人山客而思居,见岩扃泉石而思游。看此画令人起此心,如将真即其处,此画之意外妙也。

——郭熙《林泉高致》

《搜尽奇峰打草稿》是石涛50岁云游京师所作,现藏于北京故宫博物院。此画长卷绘山峦起伏环抱,尖峰峭壁直插,奇峦怪石或横或耸、错落其间,山中溪流萦回,曲曲折折注入大江,卷尾一山屹立江心,烟浮远岫,思出画外。其间并点缀有苍松茂树,舟桥屋宇,画面上奇险中见雄浑,严谨处寓虚空,笔墨豪放,皴擦点染,尽显云气、林木隐现、峰峦起伏的神韵。

此图卷绘山峦起伏环抱,尖峰峭壁直插,奇峦怪石或横或耸、错落其间,山中溪流萦回,曲曲折折注入大江,卷尾一山屹立江心,烟浮远岫,思出画外。其间并点缀有苍松茂树,舟桥屋宇等等。画面上奇险中见雄浑,严谨处寓虚空,笔墨看似豪放,皴擦点染尽在无意,但在整体上却把握尽显了峰峦层次,云气走向及林木隐现的神韵。特别是,它的构图虽然充塞满纸,却丝毫不失疏朗空灵,这的确是只有搜尽奇峰才能炼就出的本领。

图中有一段对长城的描绘,这不仅是长城图像首次在山水画中出现,同时,也印证了此画的写实性以及作者所提倡的师法造化“搜尽奇峰打草稿”的美学观。

《踏歌图》是南宋画家马远创作的一幅绢本设色山水人物画,现藏于北京故宫博物院。

《踏歌图》中,作者表现了雨后天晴的京城郊外景色,同时也反映出丰收之年,农民在田埂上踏歌而行的欢乐情景。《踏歌图》上端显著位置有题诗:“宿雨清畿甸,朝阳丽帝城。丰年人乐业,垄上踏歌行。

构图

这幅《踏歌图》采用“一角式”布局,从左至右以对角线分割,形成左实右虚的结构。画面左边奇峰巨石,显得分量有些重,所以作者在右边安排了远山、殿阁,尤其是疏柳和翠竹的枝干摇曳的动姿以及点景人物,从而以静待动,使画面左右达到视觉上的平衡。画上大片空白云烟,在构图上使画面避免了壅塞,作者在右边显著位置画了一株高柳,使之贯入上部,起到了填充作用。总之,画面上、下连为一体,给人一种空灵、自然之感。

技巧

此图在具体画法上,卧石与秀峰主要用大斧劈皴,其中在秀峰上夹用些许长披麻皴,岩石的凝重,秀峰的峭险与水纹柔和的钩法形成强烈的对比。柳树枝干高扬而柳条稀疏富有精致,更显示了作者提炼形象的功夫,山问树干虬曲,树枝斜出伸展,几丛翠竹用双钩填色的工笔画出,置于大笔渲染的树石之中,显得生机盎然。近处的稻田刻画得非常精细,表现出稻叶在微风中轻轻飘动的感觉。山溪流水,用笔柔和流畅。这些细节的刻画与粗笔概括的描绘,形成繁与简、柔与刚的鲜明对比,丰富了画面的节奏与韵律,增加了作品的艺术魅力。

形象

此画将人物画在画面的近景处,一老农刚过小桥,胡须花白,右手扶杖,左手挠腮,摇身抬腿,正踏歌而舞,憨态可掬。在他身后的一位老农神态非常激动,双手拍掌,双足踏节,另一位老农双手抓住前者的腰带,躬腰扭动,可能是因为喝多了酒。后面,还有一位老农,肩扛酒葫芦,已是醉眼朦胧,步履维艰。画面左边路旁,有两个儿童,正惊奇地看着他们。其中一个较小的儿童阻拦着他的同伴,似乎是在给这几位老农让路。画中的4个老农动态不一,却动作和谐,呈现出人乐年丰之气象。两个孩子的出现给画面添加了一股童趣,老少相宜,构成了画面人物动态与气氛的协调。

三、因心造境

意境是山水画的灵魂,是情与景的统一。

山水的意境,依赖于画家的创造。

拓展学习

《千里江山图》是中国山水画史上得又一旷世杰作。与《富春山居图》对读。二者在描绘对象、表现技法、创作背景等方面有何异同?

《千里江山图》(绢本设色)

全图

51.5厘米X1191.5厘米

[北宋]

王希孟

故宫博物院藏

相关链接

中国画的笔墨

运笔、用墨的不同技巧,能产生丰富多变的线条与色彩。不同的线条与色彩又有不同的形状与质感。笔墨不仅在表现物象,更在传达审美精神,如古拙、雄浑、秀润、俊逸等。历代山水画家在学习前人的过程中,形成了对笔墨审美与精神的共识。

理解运笔、用墨的技巧,是欣赏的起点。理解笔墨所传达的审美价值与精神理念,才能读懂中国传统绘画。

笔墨

物质层面

技法层面

形式层面

价值层面

毛笔、水墨

运笔、用墨

线条、色彩

气、韵

前世

《千里江山图》是18岁的王希孟花了不到半年时间完成的,也是王希孟传世的唯一作品。宋徽宗收到此画惊喜万分,并赐给宰相蔡京。据《千里江山图》蔡京题跋知:王希孟18岁时在徽宗画院学习,创造此作品曾得徽宗亲自指导。

千里江山,千年传承,与徽宗的宏愿相应,《千里江山图》自然也得千年璀璨。为了满足这一要求,天才的少年画师王希孟采用了极其复杂的“青绿法”。在继承前法的基础上,表现出更趋细腻的画风,体现了北宋画作工整严谨的时代风格。

“青绿法”光是颜料来源就已十分不易,基本都是从宝石、矿石以及中药材中研磨、清漂提取而来。在《国家宝藏》中我们看到,红色的原料是赭石,绿色的原料是孔雀石,青色的原料是蓝铜矿,白色的原料是砗磲。

“青绿法”虽然工序繁琐,但在经历近千年后,矿物质石色的富丽装饰效果便突显出了它的优势。今天《千里江山图》中的风景依然清晰可辨。画面细致入微,烟波浩渺的江河、层峦起伏的群山构成了一幅美妙的江南山水图,渔村野市、水榭亭台、茅庵草舍、水磨长桥等静景穿插捕鱼、驶船、游玩、赶集等动景,动静结合恰到好处。

《千里江山图》画卷,不仅代表着青绿山水发展的里程,而且集北宋以来水墨山水之大成;并将创作者的情感付诸创作之中,画作表达了一种人与自然和谐相处的安稳世界,论山河壮观雄伟之表现,前无古人。后世也没有青绿山水图能与其媲美,是中国十大传世名画之一。

今生

《千里江山图》自北宋末,几百年间不知辗转何处,清初时收入内府,除了盖章狂魔乾隆皇帝的“乾隆御览之宝”和宋徽宗的盖章,还有20多位帝王的盖印。溥仪出宫时,携出该画卷。不知何因,《千里江山图》流落民间,中国解放后,才由国家购回。

以王希孟为代表的宋代青绿山水画,对后世影响很大,如元代钱选,明代蓝瑛以及清代袁江、袁耀,近代张大千等;且远及日本,促进了日本画的发展。

小结

山水画源自对自然山川的写生,但又超越具体时空,具有纯粹的,普遍性的美。美学家蔡若虹指出:“艺术的微妙作用,恐怕就在于意境,就在于那种一半留在画面上,还有一半留给画外读者去想象的诗的意境。”

同课章节目录

- 第一单元 鉴赏基础

- 第1课 美术作品的创作

- 第2课 如何鉴赏美术作品

- 第二单元 中国美术鉴赏

- 第3课 象外之境——中国传统山水画

- 第4课 画外之意——中国传统花鸟画、 人物画

- 第5课 书为心画——中国书法

- 第6课 凝神造像——中国传统雕塑

- 第7课 华夏意匠——中国传统建筑与园林艺术

- 第8课 天工开物——中国传统工艺美术

- 第9课 美在民间——中国民间美术

- 第10课 传承与创新——中国近现代美术

- 第三单元 外国美术鉴赏

- 第11课 美术的曙光——史前与早期文明的美术

- 第12课 理想与典范——古希腊与古罗马美术

- 第13课 宗教的象征——欧洲中世纪美术

- 第14课 人性的崛起——文艺复兴美术

- 第15课 权力与理性——17、18世纪西方美术

- 第16课 变革与突破——19世纪西方美术

- 第17课 实验与多元——20世纪以来的西方美术

- 第18课 多彩的文明——亚非拉美术