人教版八上物理 2.2:声音的特性 教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版八上物理 2.2:声音的特性 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-09-16 14:37:00 | ||

图片预览

文档简介

《声音的特性》教学设计

教学背景

(一)教学内容分析

本节课是八年级物理上册第二章的第二节,安排在了声音的产生与传播之后。声音的特性这节课中包含的知识难度不高,但内容较多,知识密度大。对响度与振幅、音调与频率、音色与发声体之间的关系认识依托于大量丰富有趣的实验。如何精选和设置这些实验使知识间的逻辑关系清晰而易于接受,是本节课设计的重点。

(二)学生情况分析

在前面的学习中,学生初步掌握了声音由物体振动而产生,并以波的形式传播,能说出15℃空气中声速的大小,并能使用这些知识解释诸如“先看到闪电才听到雷声”等相关生活现象。然而此时学生尚没有机会了解声音本身具有哪些性质,对声音更多地停留在基于生活经验的认识层面上。为此,本节课的教学中,将借助贴合学生生活的实验,引导学生以科学的方法重新审视声音,意识到自身认识的缺失,产生学习新知识的兴趣,并顺利的掌握声音的特性,达成本节课的教学目标。

教学目标

1.知识与技能:

(1)能说出不同乐音的音色不同,有音调高低以及响度大小的不同。

(2)能举例说明音调与发声体的振动频率有关,响度与振幅有关,音色的不同是由于发声体不同。

(3)能区别生活中常见声音的音调高低及响度大小

2.过程与方法:

经历“响度与振幅”,“音调与频率”两个实验的探究过程,感受物理中对自然现象中原理的探究方法。

3.情感态度与价值观:

通过体验物质丰富的发声现象,增加对自然以及自然科学的热爱。

教学重难点

重点:音调与发声体的振动频率有关,响度与振幅有关,音色的不同是由于发声体不同。

难点:经历“响度与振幅”,“音调与频率”两个实验的探究过程,感受物理中对自然现象中原理的探究方法。

教学过程

教学环节1:创设情境,问题引入

教师活动:?播放视频,提出问题:你能从这视频中听出多少声音?这些声音的区别是什么?

学生活动:仔细聆听歌曲,尝试回答,达成共识:音乐中能听出有男歌手和女歌手。有人唱低音,有人唱高音,还有一个不同乐器的声音,等等。

教师活动:总结学生发言,引出:声音的特性是本节课的研究内容。

教学环节2:探究音调与频率的关系

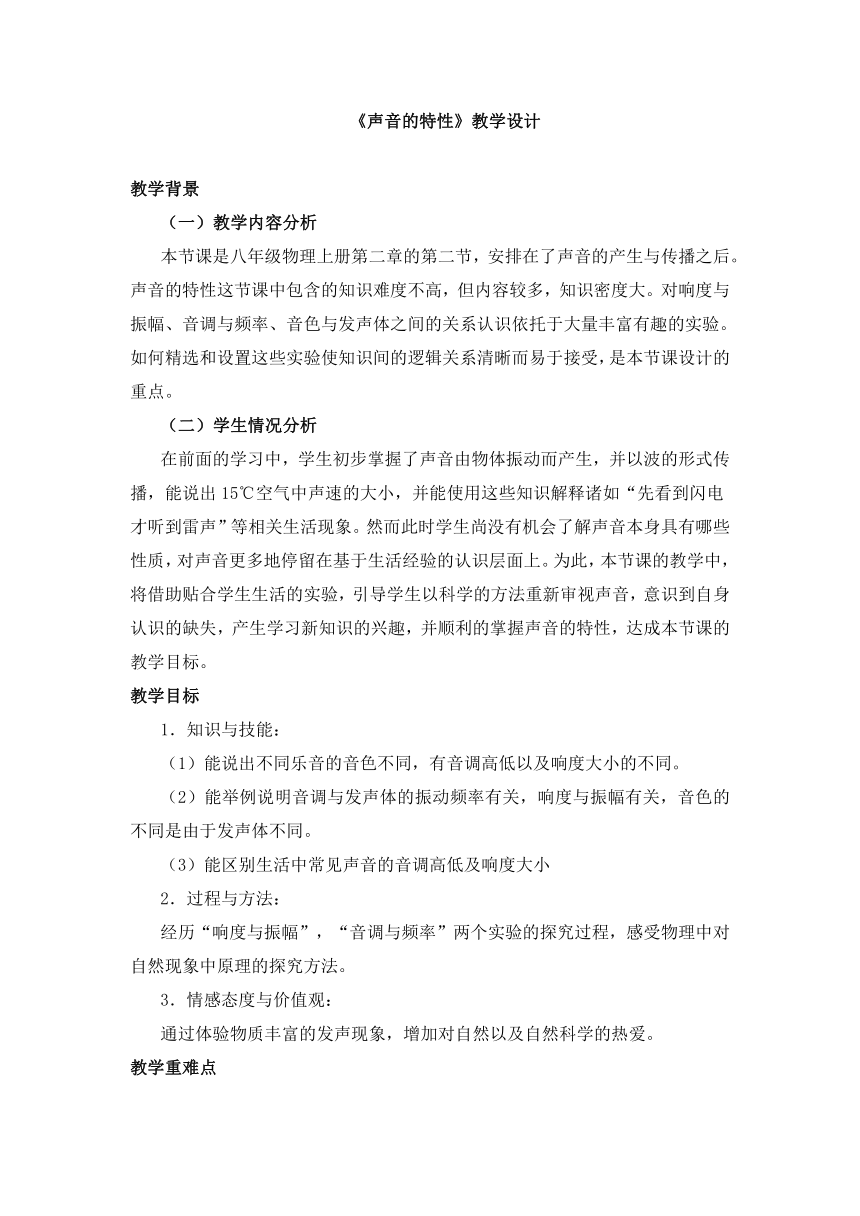

教师活动:播放蚊子尖锐的声音和狮子低吼声

学生活动:聆听声音,并判断音调高低

教师活动:引出音调的概念。

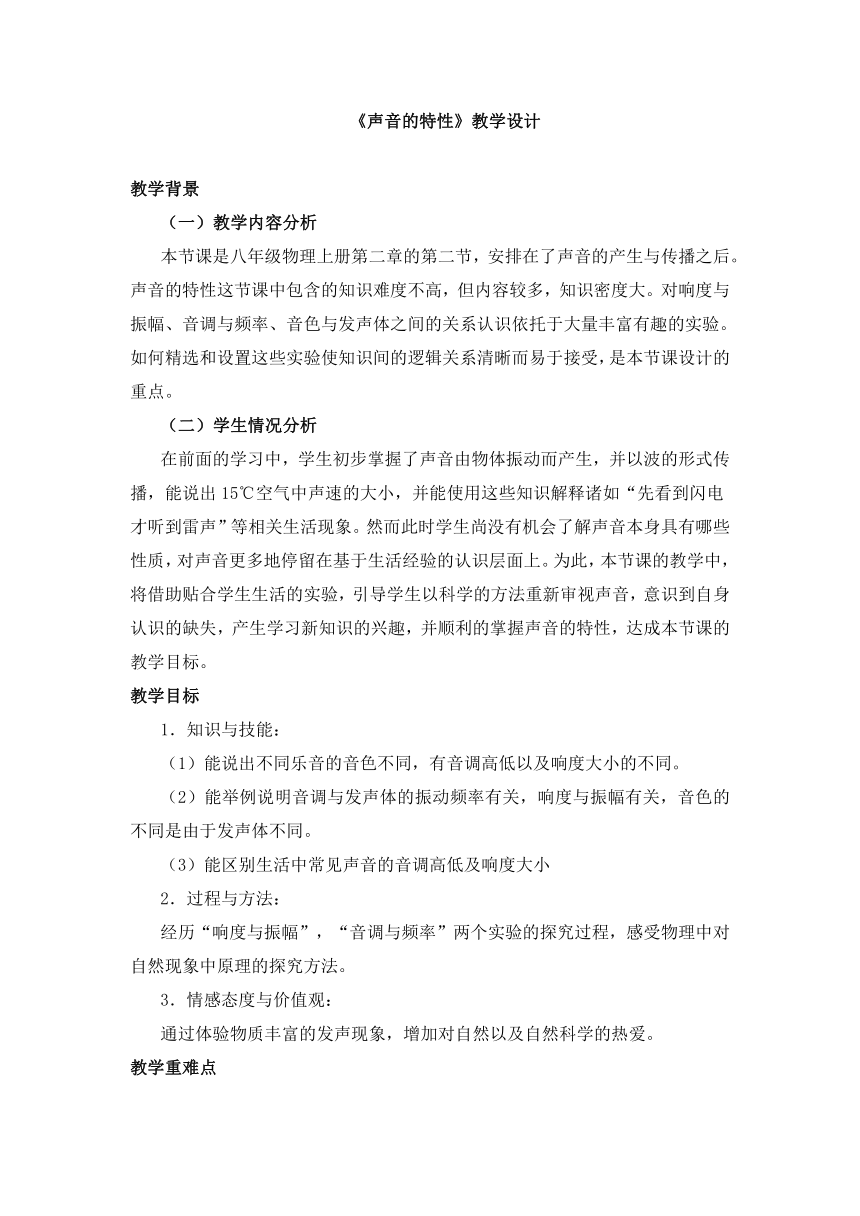

学生活动:改变钢尺伸出桌边的长度,比较钢尺每次振动的快慢和发出声音的音调高低。

教师活动:拨动琴弦,请学生聆听并提问:这个声音的音调是高是低?

学生活动:聆听并回答:声音的音调比较低。

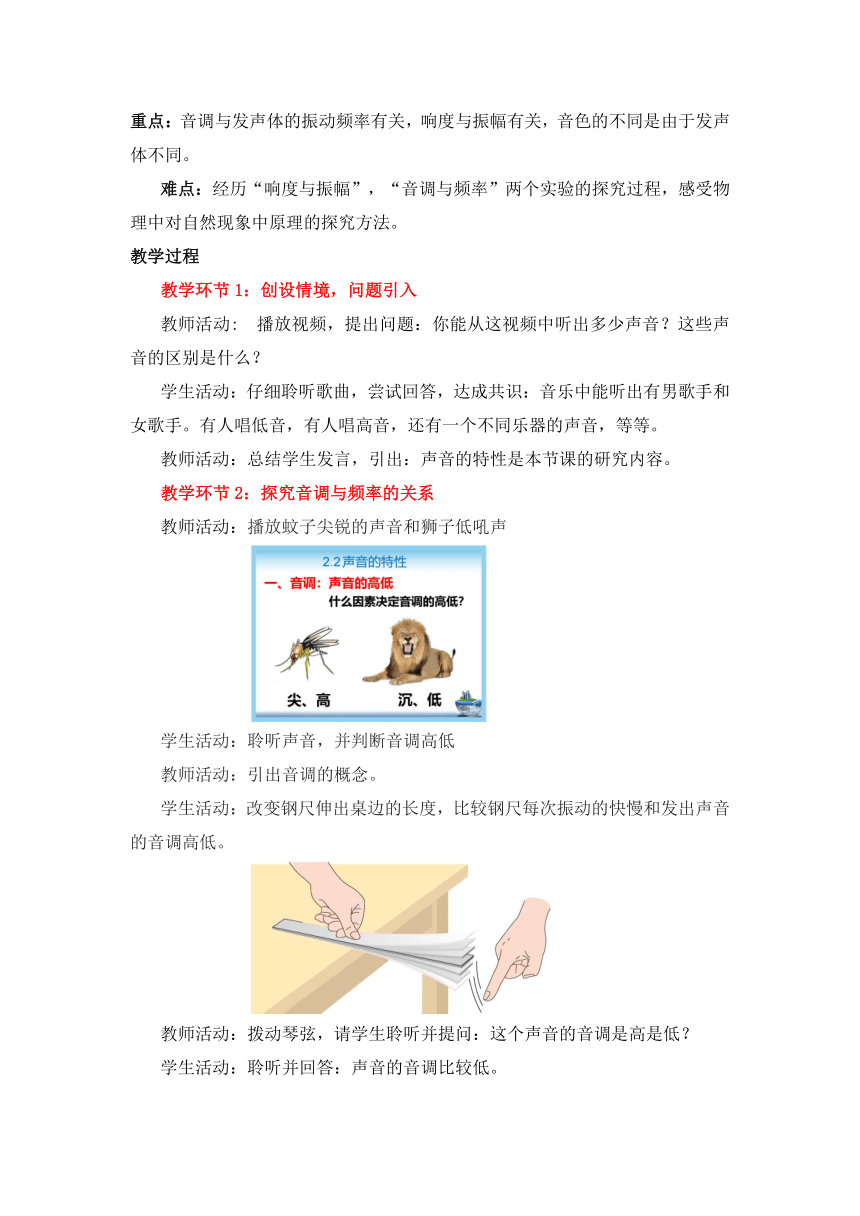

教师活动:使用调音工具改变该琴弦的音调,一边拨动一边改变。使琴弦发出的声音音调由低到高不断变化。并提出问题:老师手中的这根琴弦是如何改变音调的?

学生观察实验、回答并提出疑义:老师手中的拉杆可以使琴弦振动的越来越快。音调就随之升高了。

【总结】

教师活动:通过无数次的实验,科学家也总结出了这一规律:

乐音的音调与振动的频率有关,频率越大,音调越高。

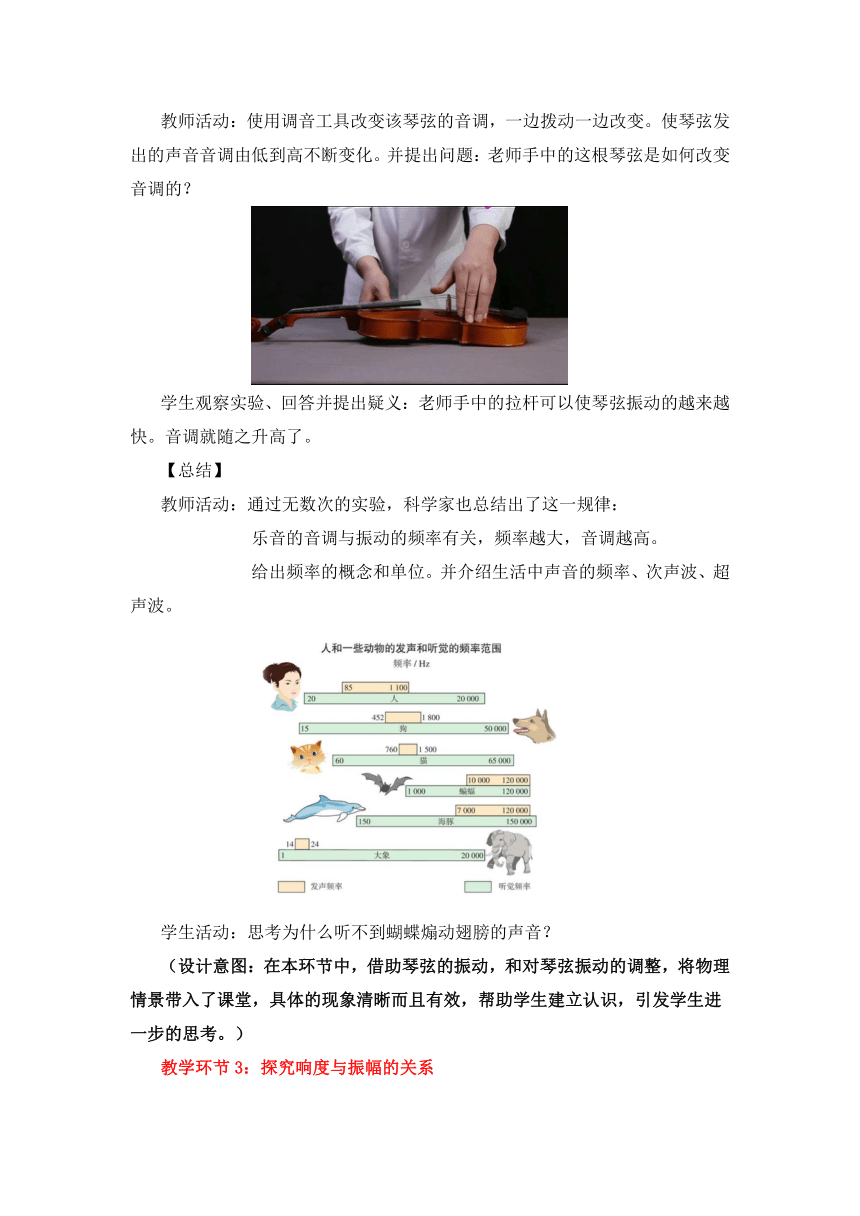

给出频率的概念和单位。并介绍生活中声音的频率、次声波、超声波。

学生活动:思考为什么听不到蝴蝶煽动翅膀的声音?

(设计意图:在本环节中,借助琴弦的振动,和对琴弦振动的调整,将物理情景带入了课堂,具体的现象清晰而且有效,帮助学生建立认识,引发学生进一步的思考。)

教学环节3:探究响度与振幅的关系

教师活动:演示用不同力度拨动同一根琴弦,引导学生观察声音的区别。

学生活动:思考声音的频率一样,声音还有什么不同?

演示实验:分别轻击、重击音叉,将正在发声的音叉轻触系在细绳上的乒乓球

学生活动:比较每次音叉振幅的大小和发声响度的大小

【总结】

教师活动:总结响度与振幅的关系、响度与距离的关系

(设计意图:以琴弦声音大小引入,建立响度的概念,通过观察小球的振动情况,引发学生思考“响度与振幅”的关系。)

教学环节4:建立音色的概念

教师活动:播放使用二胡和钢琴演奏的同一个音高,并提问:

两次音乐分别是什么乐器演奏的?

学生活动:听音,判断乐器。

教师活动:两个声音的音调完全相同。但同学们仍然能区分出二者不同,这反映了声音的第三个特性:音色。

音色不同是发声体本身的性质不同导致的。不同的发声体由于材料、结构不同,发出声音的音色也就不同,这样我们就可以通过音色的不同去分辨不同的发声体。

(设计意图:选择学生熟悉的音乐使学生更加亲近于教学活动,同时以听声辨物小游戏的形式展开对音色的概念教学,使课堂生动活泼。)

教学环节5:通过波形图分析声音的特性

教师活动:利用示波器展示mi、si音波形的区别

学生活动:通过听音、观察波形图,总结在波形图中,相同时间波的个数多,频率高,音调高。

教师活动:分析波形图,得出结论:波形的疏密程度不同,能够反映发声体在相同一段时间内,振动的次数不同。也就是波形振动的快慢不同。波形比较密集的,发声体振动得快。反之如果振动的慢了,波形也就比较疏松。

教师活动:利用示波器展示轻敲、重敲音叉产生音波形的区别

学生活动:通过听音、观察波形图,总结在波形图中,振幅越大,响度越大。

教师活动:分析波形得到结论:我们把发声体振动时,偏离起始位置的最大距离,也就是发声体来回摆动的幅度,叫做振动的幅度,简称振幅。振幅较小的音叉,声音响度小,振幅较大的音叉,声音响度大。经过科学家无数次的实验证明:乐音的响度与振幅有关,振幅越大,响度越大。

教师活动:展示音叉、钢琴、竖笛波形图的区别

学生活动:总结从波形图的形状反应音色

教学环节6:课堂总结回顾

教师活动:通过这节课的学习,我们研究了乐音相关的知识,请大家回答下列问题,梳理知识框架。

1.本节课我们研究了乐音,请问大家什么是乐音?

2.乐音一共有三个要素,他们分别是什么?

3.音调的高低取决于什么因素?

4.响度的大小取决于什么因素?

5.音色不同取决于什么因素?

学生活动:回答问题,梳理本节课知识。

教学背景

(一)教学内容分析

本节课是八年级物理上册第二章的第二节,安排在了声音的产生与传播之后。声音的特性这节课中包含的知识难度不高,但内容较多,知识密度大。对响度与振幅、音调与频率、音色与发声体之间的关系认识依托于大量丰富有趣的实验。如何精选和设置这些实验使知识间的逻辑关系清晰而易于接受,是本节课设计的重点。

(二)学生情况分析

在前面的学习中,学生初步掌握了声音由物体振动而产生,并以波的形式传播,能说出15℃空气中声速的大小,并能使用这些知识解释诸如“先看到闪电才听到雷声”等相关生活现象。然而此时学生尚没有机会了解声音本身具有哪些性质,对声音更多地停留在基于生活经验的认识层面上。为此,本节课的教学中,将借助贴合学生生活的实验,引导学生以科学的方法重新审视声音,意识到自身认识的缺失,产生学习新知识的兴趣,并顺利的掌握声音的特性,达成本节课的教学目标。

教学目标

1.知识与技能:

(1)能说出不同乐音的音色不同,有音调高低以及响度大小的不同。

(2)能举例说明音调与发声体的振动频率有关,响度与振幅有关,音色的不同是由于发声体不同。

(3)能区别生活中常见声音的音调高低及响度大小

2.过程与方法:

经历“响度与振幅”,“音调与频率”两个实验的探究过程,感受物理中对自然现象中原理的探究方法。

3.情感态度与价值观:

通过体验物质丰富的发声现象,增加对自然以及自然科学的热爱。

教学重难点

重点:音调与发声体的振动频率有关,响度与振幅有关,音色的不同是由于发声体不同。

难点:经历“响度与振幅”,“音调与频率”两个实验的探究过程,感受物理中对自然现象中原理的探究方法。

教学过程

教学环节1:创设情境,问题引入

教师活动:?播放视频,提出问题:你能从这视频中听出多少声音?这些声音的区别是什么?

学生活动:仔细聆听歌曲,尝试回答,达成共识:音乐中能听出有男歌手和女歌手。有人唱低音,有人唱高音,还有一个不同乐器的声音,等等。

教师活动:总结学生发言,引出:声音的特性是本节课的研究内容。

教学环节2:探究音调与频率的关系

教师活动:播放蚊子尖锐的声音和狮子低吼声

学生活动:聆听声音,并判断音调高低

教师活动:引出音调的概念。

学生活动:改变钢尺伸出桌边的长度,比较钢尺每次振动的快慢和发出声音的音调高低。

教师活动:拨动琴弦,请学生聆听并提问:这个声音的音调是高是低?

学生活动:聆听并回答:声音的音调比较低。

教师活动:使用调音工具改变该琴弦的音调,一边拨动一边改变。使琴弦发出的声音音调由低到高不断变化。并提出问题:老师手中的这根琴弦是如何改变音调的?

学生观察实验、回答并提出疑义:老师手中的拉杆可以使琴弦振动的越来越快。音调就随之升高了。

【总结】

教师活动:通过无数次的实验,科学家也总结出了这一规律:

乐音的音调与振动的频率有关,频率越大,音调越高。

给出频率的概念和单位。并介绍生活中声音的频率、次声波、超声波。

学生活动:思考为什么听不到蝴蝶煽动翅膀的声音?

(设计意图:在本环节中,借助琴弦的振动,和对琴弦振动的调整,将物理情景带入了课堂,具体的现象清晰而且有效,帮助学生建立认识,引发学生进一步的思考。)

教学环节3:探究响度与振幅的关系

教师活动:演示用不同力度拨动同一根琴弦,引导学生观察声音的区别。

学生活动:思考声音的频率一样,声音还有什么不同?

演示实验:分别轻击、重击音叉,将正在发声的音叉轻触系在细绳上的乒乓球

学生活动:比较每次音叉振幅的大小和发声响度的大小

【总结】

教师活动:总结响度与振幅的关系、响度与距离的关系

(设计意图:以琴弦声音大小引入,建立响度的概念,通过观察小球的振动情况,引发学生思考“响度与振幅”的关系。)

教学环节4:建立音色的概念

教师活动:播放使用二胡和钢琴演奏的同一个音高,并提问:

两次音乐分别是什么乐器演奏的?

学生活动:听音,判断乐器。

教师活动:两个声音的音调完全相同。但同学们仍然能区分出二者不同,这反映了声音的第三个特性:音色。

音色不同是发声体本身的性质不同导致的。不同的发声体由于材料、结构不同,发出声音的音色也就不同,这样我们就可以通过音色的不同去分辨不同的发声体。

(设计意图:选择学生熟悉的音乐使学生更加亲近于教学活动,同时以听声辨物小游戏的形式展开对音色的概念教学,使课堂生动活泼。)

教学环节5:通过波形图分析声音的特性

教师活动:利用示波器展示mi、si音波形的区别

学生活动:通过听音、观察波形图,总结在波形图中,相同时间波的个数多,频率高,音调高。

教师活动:分析波形图,得出结论:波形的疏密程度不同,能够反映发声体在相同一段时间内,振动的次数不同。也就是波形振动的快慢不同。波形比较密集的,发声体振动得快。反之如果振动的慢了,波形也就比较疏松。

教师活动:利用示波器展示轻敲、重敲音叉产生音波形的区别

学生活动:通过听音、观察波形图,总结在波形图中,振幅越大,响度越大。

教师活动:分析波形得到结论:我们把发声体振动时,偏离起始位置的最大距离,也就是发声体来回摆动的幅度,叫做振动的幅度,简称振幅。振幅较小的音叉,声音响度小,振幅较大的音叉,声音响度大。经过科学家无数次的实验证明:乐音的响度与振幅有关,振幅越大,响度越大。

教师活动:展示音叉、钢琴、竖笛波形图的区别

学生活动:总结从波形图的形状反应音色

教学环节6:课堂总结回顾

教师活动:通过这节课的学习,我们研究了乐音相关的知识,请大家回答下列问题,梳理知识框架。

1.本节课我们研究了乐音,请问大家什么是乐音?

2.乐音一共有三个要素,他们分别是什么?

3.音调的高低取决于什么因素?

4.响度的大小取决于什么因素?

5.音色不同取决于什么因素?

学生活动:回答问题,梳理本节课知识。

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活