浙教版七上 第二章元观察生物知识点总结

文档属性

| 名称 | 浙教版七上 第二章元观察生物知识点总结 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-09-16 16:11:01 | ||

图片预览

文档简介

第二章:观察生物

第一节:生物与非生物

1、蜗牛的相关知识:蜗牛是腹足纲的软体动物,整个身体分为:壳(具保护作用)、足(在腹部)、触角(两对上长下短)、眼(在长触角顶端)、口(内有齿舌)。

蜗牛具有触觉(触角部位最灵敏)、嗅觉、视觉,但无听觉;食物主要为植物的根、叶和叶芽,因此对农作物的危害较大,所以是农业的害虫。

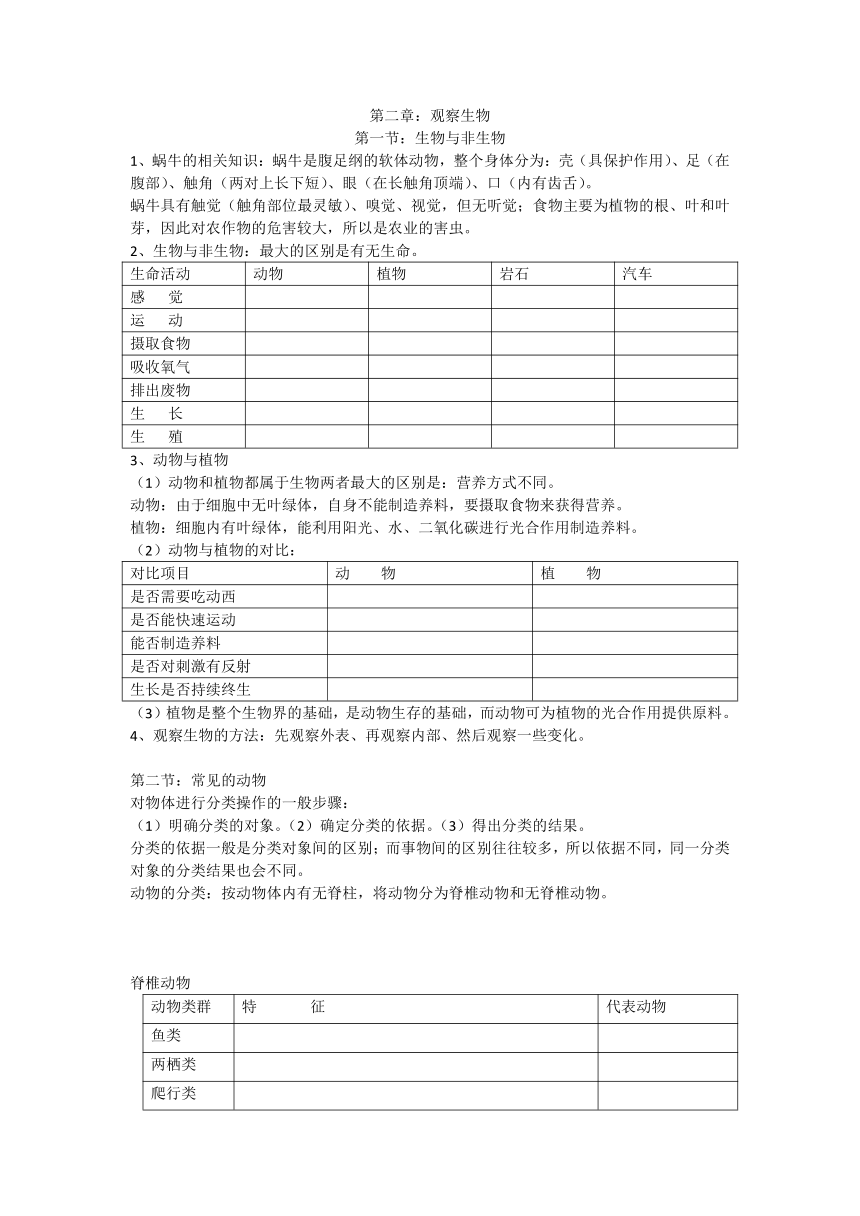

2、生物与非生物:最大的区别是有无生命。

生命活动

动物

植物

岩石

汽车

感

觉

运

动

摄取食物

吸收氧气

排出废物

生

长

生

殖

3、动物与植物

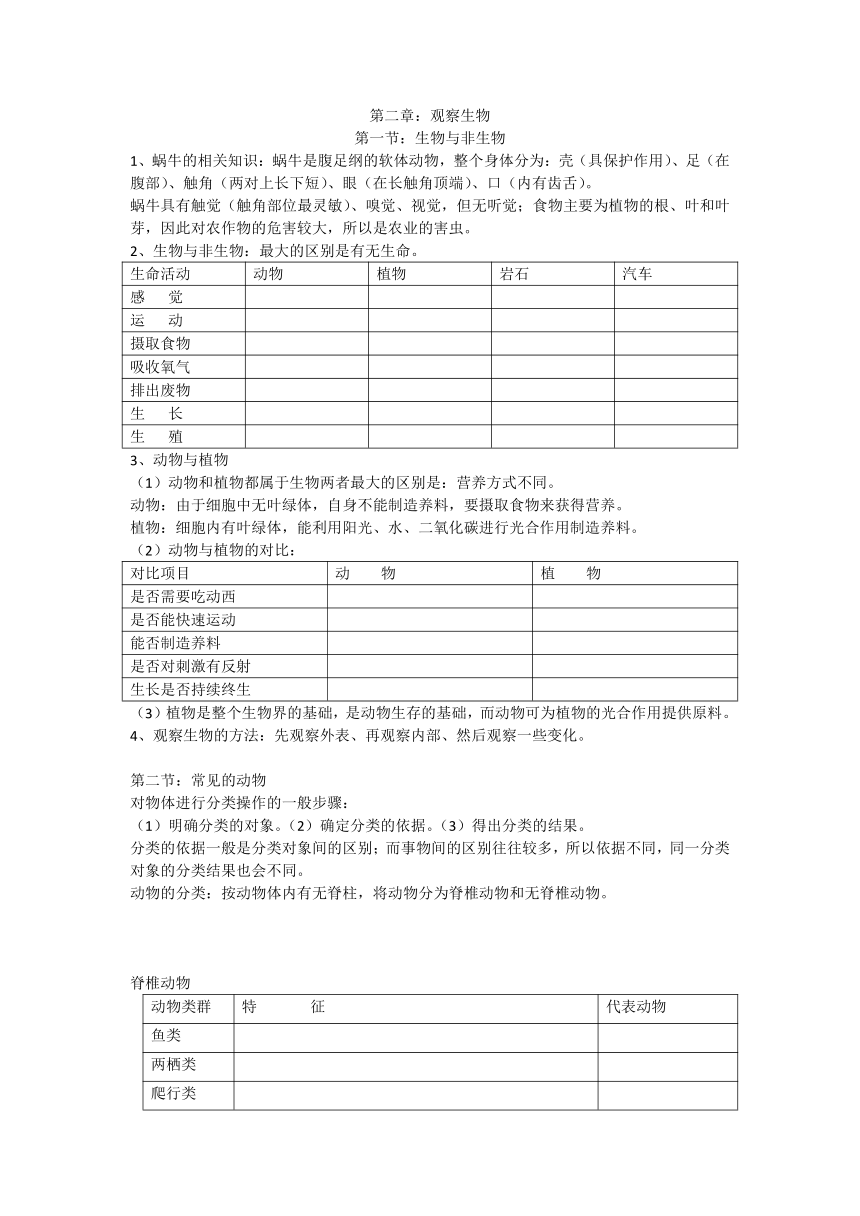

(1)动物和植物都属于生物两者最大的区别是:营养方式不同。

动物:由于细胞中无叶绿体,自身不能制造养料,要摄取食物来获得营养。

植物:细胞内有叶绿体,能利用阳光、水、二氧化碳进行光合作用制造养料。

(2)动物与植物的对比:

对比项目

动

物

植

物

是否需要吃动西

是否能快速运动

能否制造养料

是否对刺激有反射

生长是否持续终生

(3)植物是整个生物界的基础,是动物生存的基础,而动物可为植物的光合作用提供原料。

4、观察生物的方法:先观察外表、再观察内部、然后观察一些变化。

第二节:常见的动物

对物体进行分类操作的一般步骤:

(1)明确分类的对象。(2)确定分类的依据。(3)得出分类的结果。

分类的依据一般是分类对象间的区别;而事物间的区别往往较多,所以依据不同,同一分类对象的分类结果也会不同。

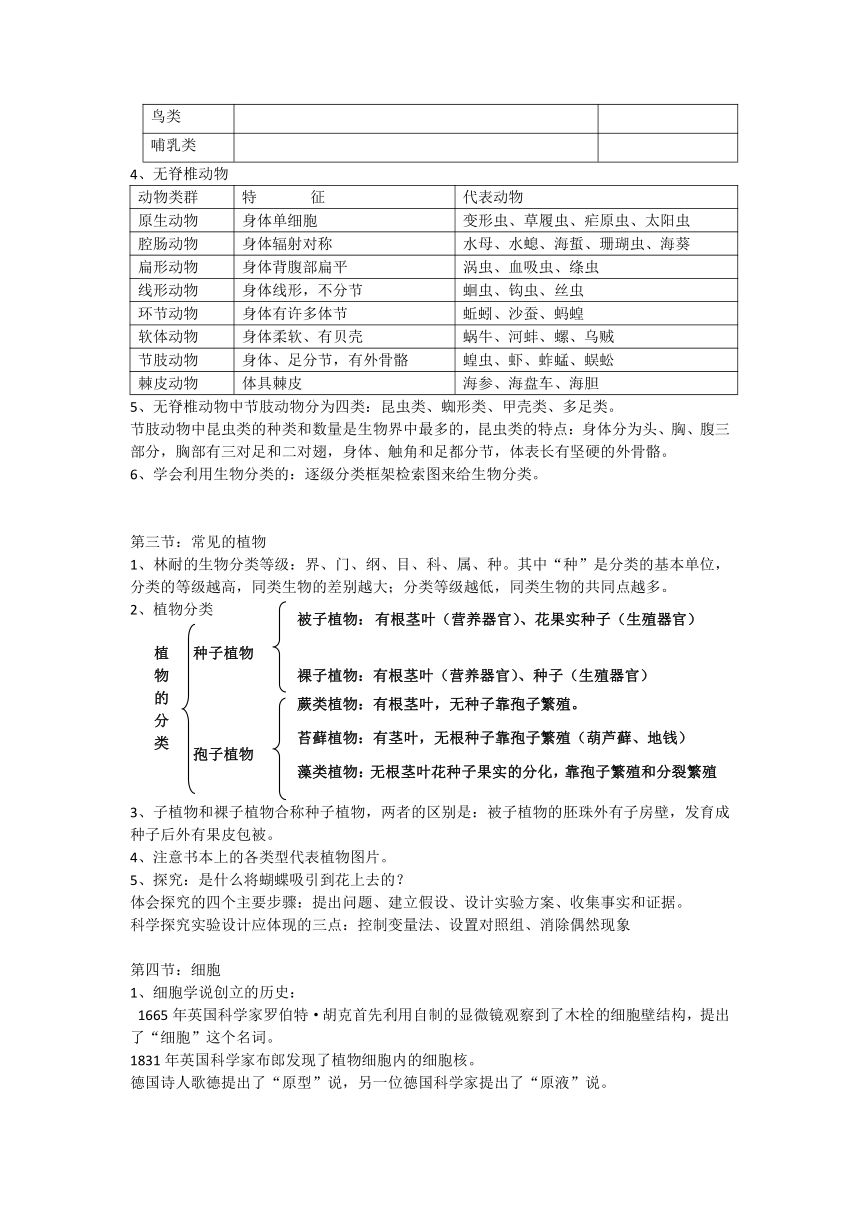

动物的分类:按动物体内有无脊柱,将动物分为脊椎动物和无脊椎动物。

脊椎动物

动物类群

特

征

代表动物

鱼类

两栖类

爬行类

鸟类

哺乳类

4、无脊椎动物

动物类群

特

征

代表动物

原生动物

身体单细胞

变形虫、草履虫、疟原虫、太阳虫

腔肠动物

身体辐射对称

水母、水螅、海蜇、珊瑚虫、海葵

扁形动物

身体背腹部扁平

涡虫、血吸虫、绦虫

线形动物

身体线形,不分节

蛔虫、钩虫、丝虫

环节动物

身体有许多体节

蚯蚓、沙蚕、蚂蝗

软体动物

身体柔软、有贝壳

蜗牛、河蚌、螺、乌贼

节肢动物

身体、足分节,有外骨骼

蝗虫、虾、蚱蜢、蜈蚣

棘皮动物

体具棘皮

海参、海盘车、海胆

5、无脊椎动物中节肢动物分为四类:昆虫类、蜘形类、甲壳类、多足类。

节肢动物中昆虫类的种类和数量是生物界中最多的,昆虫类的特点:身体分为头、胸、腹三部分,胸部有三对足和二对翅,身体、触角和足都分节,体表长有坚硬的外骨骼。

6、学会利用生物分类的:逐级分类框架检索图来给生物分类。

第三节:常见的植物

1、林耐的生物分类等级:界、门、纲、目、科、属、种。其中“种”是分类的基本单位,分类的等级越高,同类生物的差别越大;分类等级越低,同类生物的共同点越多。

2、植物分类

3、子植物和裸子植物合称种子植物,两者的区别是:被子植物的胚珠外有子房壁,发育成种子后外有果皮包被。

4、注意书本上的各类型代表植物图片。

5、探究:是什么将蝴蝶吸引到花上去的?

体会探究的四个主要步骤:提出问题、建立假设、设计实验方案、收集事实和证据。

科学探究实验设计应体现的三点:控制变量法、设置对照组、消除偶然现象

第四节:细胞

1、细胞学说创立的历史:

1665年英国科学家罗伯特·胡克首先利用自制的显微镜观察到了木栓的细胞壁结构,提出了“细胞”这个名词。

1831年英国科学家布郎发现了植物细胞内的细胞核。

德国诗人歌德提出了“原型”说,另一位德国科学家提出了“原液”说。

19世纪40年代,德国科学家施莱登和施旺在总结前有经验基础上,共同提出了“细胞学说”

细胞学说的得出历时200多年,是许多伟大科学家的共同努力的结晶。

细胞是生物体生命活动的基本单位。

2、细胞的结构:

(1)动物细胞的基本结构:细胞膜(保护和控制细胞物质的进出)

细胞质(细胞内生命活动的主要场所)

细胞核(内含遗传物质,与繁殖后代有关)

(2)植物细胞的基本结构:细胞膜(保护和控制细胞物质的进出)

细胞质(细胞内生命活动的主要场所)

细胞核(内含遗传物质,与繁殖后代有关)

细胞壁(具保护和支持作用,主要成分为纤维素)

液泡(内含细胞液)

叶绿体(进行光合作用的场所,内有叶绿素)

3、细胞的基本结构:细胞膜、细胞质、细胞核。

4、一个完整的生物体是细胞分裂、生长和分化的结果;

细胞分裂的结果是导致细胞数目增多,分裂时最重要的事件是细胞核内出现染色体,并平分到两个子细胞中去,分裂是相对独立的过程。

细胞分化导致出现不同形态功能的细胞,进而形成了各种组织。细胞生长使得子细胞体积不断增大。分化和生长是同时进行的。

第五节:显微镜下的各种生物

单细胞生物

(1)全部生命活动在一个细胞内完成,一般生活在水里。如衣藻、草履虫、变形虫等。

(2)衣藻(单细胞植物)与洋葱表皮细胞(多细胞植物)的对比

内

容

衣

藻

洋葱表皮细胞

相同点

细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、叶绿体、液泡

不同点

眼点(感光)、鞭毛(运动)

无眼点和鞭毛

(3)衣藻(单细胞植物)与草履虫(单细胞动物)的对比

内

容

衣

藻

草履虫

相同点

细胞膜、细胞质、细胞核

不同点

眼点、鞭毛、叶绿体、细胞壁、液泡

纤毛、收缩泡、食物泡、肛孔

2、细菌和真菌(两者合称微生物)

(1)细菌:属于原核生物,按形态分为三种:球菌、杆菌、螺旋菌,靠分裂生殖。

(2)真菌:属于真核生物,主要有三类:酵母菌、霉菌、食用菌。常见的食物菌有:香菇、蘑菇、木耳、金针菇、银耳、灵芝。

3、细菌、真菌、植物细胞的对比

对比内容

细菌

真菌

植物

细胞壁

有

有

有

细胞膜

有

有

有

细胞质

有

有

有

细胞核

无

有

有

叶绿体

无

无

有

营养方式

异养型

异养型

自养型

生物类型

原核生物

真核生物

真核生物

由原核细胞构成的生物称原核生物(细菌);

由真核细胞构成的生物称真核生物(真菌、植物、动物)。

5、组织:由形态相似,结构和功能相同的细胞组成的细胞群称组织。

6、植物组织

组织名称

主

要

功

能

保护组织

保护(植物体的表皮)

机械组织

输送营养物质(导管、筛管)

营养组织

制造和贮存营养物质(根、茎、叶、花、种子、果实中都有)

输导组织

支撑和保护

分生组织

分裂产生新细胞

7、动物组织

组织名称

主要功能

主要分布

上皮组织

保护、吸收、分泌、排泄

皮肤、内脏器官表面等

肌肉组织

具收缩和舒张的功能

心肌、骨骼肌、平滑肌

结缔组织

运输、支持等

血液、软骨、肌腱

神经组织

接受刺激,产生并传导兴奋

脑、脊髓、神经

8、皮肤的结构:表皮、真皮(有血管)和皮下组织三层。

9、微生物滋生的条件:水分、空气、温度。

10、食物的贮藏方法:干藏法、冷藏法、加热法、真空保存法。

第六节:生物体的结构层次

植物体的结构层次:细胞→组织→器官→个体

动物体的结构层次:细胞→组织→器官→系统→个体

3、人体的八大系统

系统名称

系

统

功

能

消化系统

循环系统

呼吸系统

泌尿系统

生殖系统

神经系统

运动系统

内分泌系统

4、注意消化系统和食物消化的过程图。

5、显微技术与科学的发展:光学显微镜(实验室用)、电子显微镜。

第七节:生物的适应性和多样性

1、生物对环境的适应

适应类型

适应性特征

作用

实例

保护色

颜色与大背景相同

躲避天敌,利于捕食

蛙、北极熊、蝗虫、变色龙

警戒色

颜色与大背景不同,具恶臭、有毒刺、毒毛

警告作用

蝮蛇、黄蜂、箭蛙

拟态

形状和色彩与背景中的某一生物或非生物相似

躲避天敌

枯叶蝶、竹节虫、尺蠖

向光性

植物向着有光的方向生长

利于光合作用

向日葵、向阳花

2、保护生物的多样性

(1)生物多样性的三个层次:生物种类的多样性,基因的多样性,生态系统的多样性。

(2)生物多样性破坏的主要原因:栖息地的破坏、掠夺性的开发、外来物种入侵。

(3)保护生物多样性,一定要保护生物生存的环境,所以建立自然保护区是保护生物多样的重要措施。

(4)我国的珍稀动植物。

国家一级保护植物:银杉、水杉、秃杉、人参、珙桐(鸽子树)、桫椤、金花茶、望天树

中国动物国宝:大熊猫、朱鹮、扬子鳄、黔金丝猴、白鳍豚、褐马鸡、中华鲟。

3、实验:沙蝎藏匿沙下的原因。

显微镜的使用

1、显微镜使用的主要步骤

(1)取镜:右手握镜臂、左手托镜座。

(2)安放:置于体前略偏左。

(3)对光:转动转换器,使物镜对准通光孔,转动集光器,左眼观察目镜,选取适宜的光圈和反光镜(光线强:小光圈、平面镜;光线弱:大光圈、凹面镜。),至出现一个明亮的圆形视野,对光完成。

(4)调焦:先粗后细,先低后高。

(5)观察:左眼观察,右眼睁开,便于记录。

2、显微镜的放大倍数:目镜倍数和物镜倍数的乘积。

3、显微镜下观察到的物像是“双倒”的,所以要想把视野中看到的像移到视野中央,只要向看到的方向移动即可。

4、注意两个实验:洋葱表皮细胞临时装片制作和观察(要染色)

口腔上皮细胞装片制作(滴浓度为0.9%的生理盐水)

放大镜:主要构造凸透镜,观察到的是物体正立、放大的像。(注意使用方法)

第一节:生物与非生物

1、蜗牛的相关知识:蜗牛是腹足纲的软体动物,整个身体分为:壳(具保护作用)、足(在腹部)、触角(两对上长下短)、眼(在长触角顶端)、口(内有齿舌)。

蜗牛具有触觉(触角部位最灵敏)、嗅觉、视觉,但无听觉;食物主要为植物的根、叶和叶芽,因此对农作物的危害较大,所以是农业的害虫。

2、生物与非生物:最大的区别是有无生命。

生命活动

动物

植物

岩石

汽车

感

觉

运

动

摄取食物

吸收氧气

排出废物

生

长

生

殖

3、动物与植物

(1)动物和植物都属于生物两者最大的区别是:营养方式不同。

动物:由于细胞中无叶绿体,自身不能制造养料,要摄取食物来获得营养。

植物:细胞内有叶绿体,能利用阳光、水、二氧化碳进行光合作用制造养料。

(2)动物与植物的对比:

对比项目

动

物

植

物

是否需要吃动西

是否能快速运动

能否制造养料

是否对刺激有反射

生长是否持续终生

(3)植物是整个生物界的基础,是动物生存的基础,而动物可为植物的光合作用提供原料。

4、观察生物的方法:先观察外表、再观察内部、然后观察一些变化。

第二节:常见的动物

对物体进行分类操作的一般步骤:

(1)明确分类的对象。(2)确定分类的依据。(3)得出分类的结果。

分类的依据一般是分类对象间的区别;而事物间的区别往往较多,所以依据不同,同一分类对象的分类结果也会不同。

动物的分类:按动物体内有无脊柱,将动物分为脊椎动物和无脊椎动物。

脊椎动物

动物类群

特

征

代表动物

鱼类

两栖类

爬行类

鸟类

哺乳类

4、无脊椎动物

动物类群

特

征

代表动物

原生动物

身体单细胞

变形虫、草履虫、疟原虫、太阳虫

腔肠动物

身体辐射对称

水母、水螅、海蜇、珊瑚虫、海葵

扁形动物

身体背腹部扁平

涡虫、血吸虫、绦虫

线形动物

身体线形,不分节

蛔虫、钩虫、丝虫

环节动物

身体有许多体节

蚯蚓、沙蚕、蚂蝗

软体动物

身体柔软、有贝壳

蜗牛、河蚌、螺、乌贼

节肢动物

身体、足分节,有外骨骼

蝗虫、虾、蚱蜢、蜈蚣

棘皮动物

体具棘皮

海参、海盘车、海胆

5、无脊椎动物中节肢动物分为四类:昆虫类、蜘形类、甲壳类、多足类。

节肢动物中昆虫类的种类和数量是生物界中最多的,昆虫类的特点:身体分为头、胸、腹三部分,胸部有三对足和二对翅,身体、触角和足都分节,体表长有坚硬的外骨骼。

6、学会利用生物分类的:逐级分类框架检索图来给生物分类。

第三节:常见的植物

1、林耐的生物分类等级:界、门、纲、目、科、属、种。其中“种”是分类的基本单位,分类的等级越高,同类生物的差别越大;分类等级越低,同类生物的共同点越多。

2、植物分类

3、子植物和裸子植物合称种子植物,两者的区别是:被子植物的胚珠外有子房壁,发育成种子后外有果皮包被。

4、注意书本上的各类型代表植物图片。

5、探究:是什么将蝴蝶吸引到花上去的?

体会探究的四个主要步骤:提出问题、建立假设、设计实验方案、收集事实和证据。

科学探究实验设计应体现的三点:控制变量法、设置对照组、消除偶然现象

第四节:细胞

1、细胞学说创立的历史:

1665年英国科学家罗伯特·胡克首先利用自制的显微镜观察到了木栓的细胞壁结构,提出了“细胞”这个名词。

1831年英国科学家布郎发现了植物细胞内的细胞核。

德国诗人歌德提出了“原型”说,另一位德国科学家提出了“原液”说。

19世纪40年代,德国科学家施莱登和施旺在总结前有经验基础上,共同提出了“细胞学说”

细胞学说的得出历时200多年,是许多伟大科学家的共同努力的结晶。

细胞是生物体生命活动的基本单位。

2、细胞的结构:

(1)动物细胞的基本结构:细胞膜(保护和控制细胞物质的进出)

细胞质(细胞内生命活动的主要场所)

细胞核(内含遗传物质,与繁殖后代有关)

(2)植物细胞的基本结构:细胞膜(保护和控制细胞物质的进出)

细胞质(细胞内生命活动的主要场所)

细胞核(内含遗传物质,与繁殖后代有关)

细胞壁(具保护和支持作用,主要成分为纤维素)

液泡(内含细胞液)

叶绿体(进行光合作用的场所,内有叶绿素)

3、细胞的基本结构:细胞膜、细胞质、细胞核。

4、一个完整的生物体是细胞分裂、生长和分化的结果;

细胞分裂的结果是导致细胞数目增多,分裂时最重要的事件是细胞核内出现染色体,并平分到两个子细胞中去,分裂是相对独立的过程。

细胞分化导致出现不同形态功能的细胞,进而形成了各种组织。细胞生长使得子细胞体积不断增大。分化和生长是同时进行的。

第五节:显微镜下的各种生物

单细胞生物

(1)全部生命活动在一个细胞内完成,一般生活在水里。如衣藻、草履虫、变形虫等。

(2)衣藻(单细胞植物)与洋葱表皮细胞(多细胞植物)的对比

内

容

衣

藻

洋葱表皮细胞

相同点

细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、叶绿体、液泡

不同点

眼点(感光)、鞭毛(运动)

无眼点和鞭毛

(3)衣藻(单细胞植物)与草履虫(单细胞动物)的对比

内

容

衣

藻

草履虫

相同点

细胞膜、细胞质、细胞核

不同点

眼点、鞭毛、叶绿体、细胞壁、液泡

纤毛、收缩泡、食物泡、肛孔

2、细菌和真菌(两者合称微生物)

(1)细菌:属于原核生物,按形态分为三种:球菌、杆菌、螺旋菌,靠分裂生殖。

(2)真菌:属于真核生物,主要有三类:酵母菌、霉菌、食用菌。常见的食物菌有:香菇、蘑菇、木耳、金针菇、银耳、灵芝。

3、细菌、真菌、植物细胞的对比

对比内容

细菌

真菌

植物

细胞壁

有

有

有

细胞膜

有

有

有

细胞质

有

有

有

细胞核

无

有

有

叶绿体

无

无

有

营养方式

异养型

异养型

自养型

生物类型

原核生物

真核生物

真核生物

由原核细胞构成的生物称原核生物(细菌);

由真核细胞构成的生物称真核生物(真菌、植物、动物)。

5、组织:由形态相似,结构和功能相同的细胞组成的细胞群称组织。

6、植物组织

组织名称

主

要

功

能

保护组织

保护(植物体的表皮)

机械组织

输送营养物质(导管、筛管)

营养组织

制造和贮存营养物质(根、茎、叶、花、种子、果实中都有)

输导组织

支撑和保护

分生组织

分裂产生新细胞

7、动物组织

组织名称

主要功能

主要分布

上皮组织

保护、吸收、分泌、排泄

皮肤、内脏器官表面等

肌肉组织

具收缩和舒张的功能

心肌、骨骼肌、平滑肌

结缔组织

运输、支持等

血液、软骨、肌腱

神经组织

接受刺激,产生并传导兴奋

脑、脊髓、神经

8、皮肤的结构:表皮、真皮(有血管)和皮下组织三层。

9、微生物滋生的条件:水分、空气、温度。

10、食物的贮藏方法:干藏法、冷藏法、加热法、真空保存法。

第六节:生物体的结构层次

植物体的结构层次:细胞→组织→器官→个体

动物体的结构层次:细胞→组织→器官→系统→个体

3、人体的八大系统

系统名称

系

统

功

能

消化系统

循环系统

呼吸系统

泌尿系统

生殖系统

神经系统

运动系统

内分泌系统

4、注意消化系统和食物消化的过程图。

5、显微技术与科学的发展:光学显微镜(实验室用)、电子显微镜。

第七节:生物的适应性和多样性

1、生物对环境的适应

适应类型

适应性特征

作用

实例

保护色

颜色与大背景相同

躲避天敌,利于捕食

蛙、北极熊、蝗虫、变色龙

警戒色

颜色与大背景不同,具恶臭、有毒刺、毒毛

警告作用

蝮蛇、黄蜂、箭蛙

拟态

形状和色彩与背景中的某一生物或非生物相似

躲避天敌

枯叶蝶、竹节虫、尺蠖

向光性

植物向着有光的方向生长

利于光合作用

向日葵、向阳花

2、保护生物的多样性

(1)生物多样性的三个层次:生物种类的多样性,基因的多样性,生态系统的多样性。

(2)生物多样性破坏的主要原因:栖息地的破坏、掠夺性的开发、外来物种入侵。

(3)保护生物多样性,一定要保护生物生存的环境,所以建立自然保护区是保护生物多样的重要措施。

(4)我国的珍稀动植物。

国家一级保护植物:银杉、水杉、秃杉、人参、珙桐(鸽子树)、桫椤、金花茶、望天树

中国动物国宝:大熊猫、朱鹮、扬子鳄、黔金丝猴、白鳍豚、褐马鸡、中华鲟。

3、实验:沙蝎藏匿沙下的原因。

显微镜的使用

1、显微镜使用的主要步骤

(1)取镜:右手握镜臂、左手托镜座。

(2)安放:置于体前略偏左。

(3)对光:转动转换器,使物镜对准通光孔,转动集光器,左眼观察目镜,选取适宜的光圈和反光镜(光线强:小光圈、平面镜;光线弱:大光圈、凹面镜。),至出现一个明亮的圆形视野,对光完成。

(4)调焦:先粗后细,先低后高。

(5)观察:左眼观察,右眼睁开,便于记录。

2、显微镜的放大倍数:目镜倍数和物镜倍数的乘积。

3、显微镜下观察到的物像是“双倒”的,所以要想把视野中看到的像移到视野中央,只要向看到的方向移动即可。

4、注意两个实验:洋葱表皮细胞临时装片制作和观察(要染色)

口腔上皮细胞装片制作(滴浓度为0.9%的生理盐水)

放大镜:主要构造凸透镜,观察到的是物体正立、放大的像。(注意使用方法)

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化