揭阳市榕城区2011—2012学年度第二学期七年级历史期末试卷(附答案)

文档属性

| 名称 | 揭阳市榕城区2011—2012学年度第二学期七年级历史期末试卷(附答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 197.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-07-05 12:42:52 | ||

图片预览

文档简介

榕城区2011~2012学年度第二学期七年级

历史科期终质检试卷(A卷)

题 号 一 二 三 四 总 分

得 分

一、单项选择题(本大题25小题,每小题2分,共50分。请把正确选项的字母代号填写在下面表格中)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

答案

题号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

答案

1.隋文帝统治时期被称为“开皇之治”,当时的社会局面不包括

A.国家统一安定,人民负担减轻 B.人口大幅度增长

C.社会经济呈现繁荣景象 D.大运河上漕运繁忙

2.大运河在古代中国起着贯通南北交通的重要作用。大运河连接长江与钱塘江的一段是

A.通济渠 B.永济渠 C.江南河 D.邗沟

3.想想看,促使唐太宗轻徭薄赋,虚心纳谏的主要原因是

A.隋亡之鉴 B.有自知之明 C.爱民如子 D.想树立威信

4.下列史实与科举制度演进有关,正确的顺序是:①创武举、殿试 ②始建进士科 ③采用分科考试的方式选拔官员 ④以进士、明经两科为主 ⑤诗赋成为进士科主要的考试内容

A.①②③④⑤ B.③②④①⑤ C.⑤④③②① D.③②④⑤①

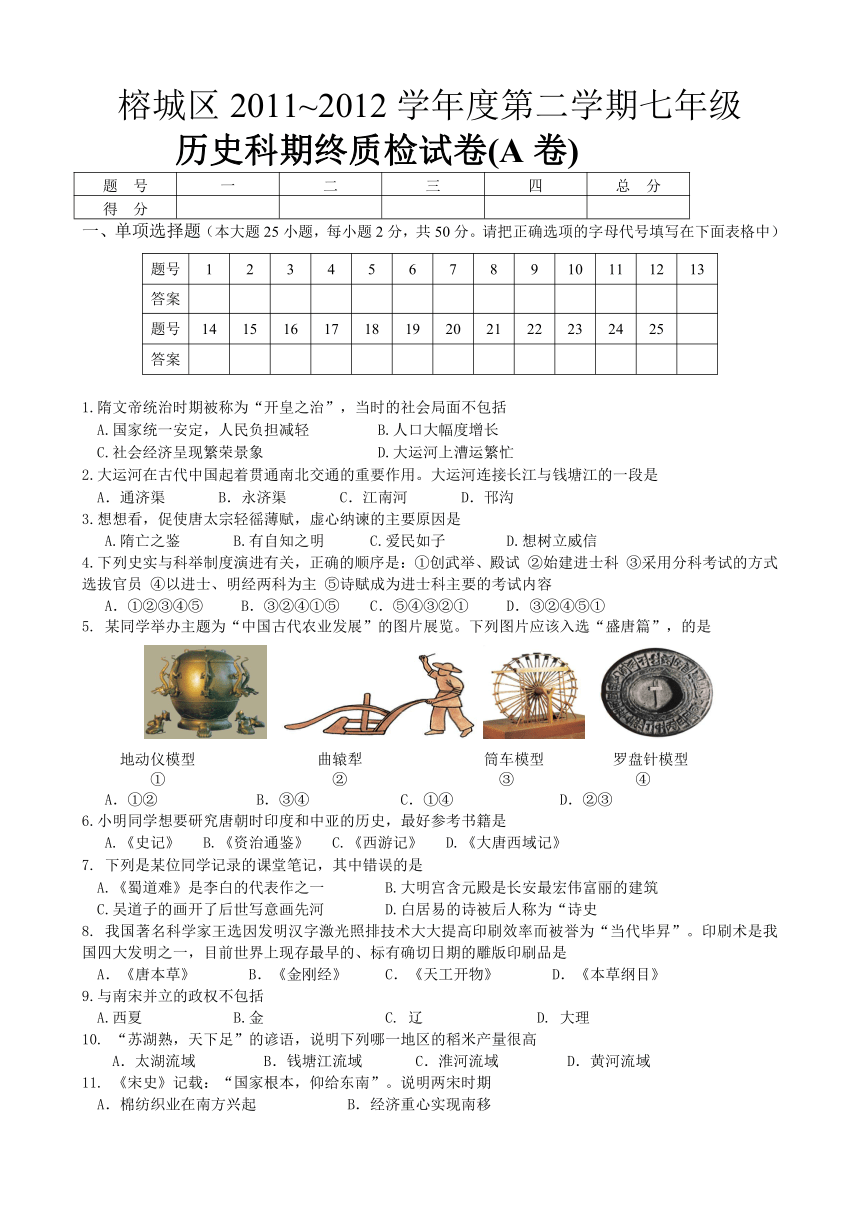

5. 某同学举办主题为“中国古代农业发展”的图片展览。下列图片应该入选“盛唐篇”,的是

地动仪模型 曲辕犁 筒车模型 罗盘针模型

① ② ③ ④

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

6.小明同学想要研究唐朝时印度和中亚的历史,最好参考书籍是

A.《史记》 B.《资治通鉴》 C.《西游记》 D.《大唐西域记》

7. 下列是某位同学记录的课堂笔记,其中错误的是

A.《蜀道难》是李白的代表作之一 B.大明宫含元殿是长安最宏伟富丽的建筑

C.吴道子的画开了后世写意画先河 D.白居易的诗被后人称为“诗史

8. 我国著名科学家王选因发明汉字激光照排技术大大提高印刷效率而被誉为“当代毕昇”。印刷术是我国四大发明之一,目前世界上现存最早的、标有确切日期的雕版印刷品是

A.《唐本草》 B.《金刚经》 C.《天工开物》 D.《本草纲目》

9.与南宋并立的政权不包括

A.西夏 B.金 C. 辽 D. 大理

10. “苏湖熟,天下足”的谚语,说明下列哪一地区的稻米产量很高

A.太湖流域 B.钱塘江流域 C.淮河流域 D.黄河流域

11. 《宋史》记载:“国家根本,仰给东南”。说明两宋时期

A.棉纺织业在南方兴起 B.经济重心实现南移

C.商人之间大宗买卖频繁 D.南方的制瓷业发展很快

12. 梁山好汉黑旋风李逵与兄弟逛街,这条街上有人说书、唱曲、卖饮料、相面算卦、杂耍、表演等等。请问他们走到了当时被称为什么的地方

A.专门制造房瓦的瓦厂 B.食客盈门的酒楼 C.娱乐兼营商业的瓦子 D.好汉比武的擂台

13. 中国古代为欧洲航海家的航海活动提供重要条件的发明是

A.罗盘针 B.竹木筒 C.地动仪 D.突火枪

14. 成吉思汗的主要历史功绩在于

A.吸取隋亡教训,重视发展生产 B.在会宁称帝,建立金

C.建立元朝 D.统一蒙古,建立蒙古政权

15.今天我国省级行政区划分奠定基础的是

A.西周的分封制 B.秦朝的郡县制 C.隋朝的科举制 D.元朝的行省制

16.下列内容不属明朝“八股取士”规定的是

A.考生可以针对时弊,谈古论今 B.考生的答卷,不允许有个人见解

C.文体死板地分成八个部分 D.科举考试只能在四书五经范围内命题

17.“买不尽松江布、收不尽魏塘纱。”该谚语反映了发达的棉纺织业它所指的朝代是

A.唐朝 B.南宋 C.元朝 D.明朝

18.从明朝厂卫特务机构的设置到清朝增设军机处,表明

A.专制统治日益衰微 B.君主集权进一步强化 C.民主监督加强 D.社会文明进步

19.“天皇皇,地皇皇,莫惊我家小儿郎。倭倭来,不要慌,我有戚爷会抵挡。”歌谣中的“戚爷”

A.平息了东南沿海倭寇 B.打退了沙俄侵略军 C.赶走了荷兰殖民者 D.统一了女真各部

20.小华同学收集中国古代促进中外交往的史事,选择的材料中,不恰当的是

A.玄奘西游天竺 B.马可·波罗旅华 C.郑和七下西洋 D.尼布楚之战

21.下列对郑和下西洋的表述,不正确的是

A.比欧洲航海家的远洋航行早半个多世纪 B.到过亚非30多个国家和地区

C.最远到达非洲东海岸和红海沿岸 D.为明朝中后期的资本主义萌芽提供了资本积累

22.中俄《尼布楚条约》解决的主要问题是

A.中俄两国的贸易问题 B.中俄两国的西北边界问题

C.中俄两国的东段边界问题 D.蒙古的归属问题

23.历史证明,统一必然促使国泰民安,分裂将导致国运衰退。为了维护国家统一,加强对新疆的管辖,清朝设置管理机构为

A.北庭都护府 B.宣政院 C.西域都护府 D.伊犁将军

24.明清时期多民族国家凝聚力、向心力不断增强,下列充分反映了这一历史现象的历史事件是

A.土尔扈特部回归 B.郑成功收复台湾 C.戚继光抗倭 D.文天祥抗元

25.西藏自古以来就是中国领土不可分割的一部分,下列史实能够帮助你论证上述观点的论据是

①尺带珠丹上书唐朝皇帝,称吐蕃与唐“和同为一家” ②元朝时把西藏置于中央政府管辖之下 ③清朝时设驻藏大臣管理西藏事务 ④清朝平定大小和卓叛乱

A.①②③④ B.②③④ C.①②③ D.③④

二、连线题(每线1分,共7分)

A君,舟也;人,水也。水能载舟,亦能覆舟 ①岳飞

B《念奴娇·赤壁怀古》 ②文天祥

C十年之功,废于一旦! ③顾炎武

D天下兴亡,匹夫有责。 ④李世民

E人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 ⑤戚继光

F封侯非我意,但愿海波平。 ⑥孙思邈

G人命至重,有贵千金。 ⑦苏轼

三、材料分析题(1题13分,2题12分,共25分)

1.阅读下列材料:

材料一 古代日本共派遣唐使13次,人数多时一次就有500多人,有众多学问僧、留学生和专业技术人员随行。遣唐使把唐朝的典章制度、天文历法、书法艺术、建筑技术以及生活习俗等带回本国,对日本的生产、生活与社会发展产生了深远影响。

材料二 宋代习惯上把外国人称为“蕃客”,在一些重要港口开设“蕃市”、“蕃坊”和“蕃学”,并设置管理对外贸易的机构。

材料三 天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无。——乾隆

请回答:

(1)材料一说明了唐朝实行怎样的对外政策?在这种政策下,唐朝还与哪些国家有往来?(除材料提到国家外,列举两例)其中最为突出有哪两个事例?(7分)

(2)材料二说明宋朝对外贸易具有怎样的特点?(2分)

(3)材料三反映了清朝怎样的对外政策?这种政策导致的严重后果是什么?(2分)

(4)根据材料,说说从唐朝到清朝,我国对外政策的发展有何特点?对我们今天有何启示?(2分)

2. 阅读下列材料:

材料一 随着南方经济的发展,我国 地区出现了世界上最早的纸币――交子。

材料二 他率领当时世界上最大的船队七次下西洋,扩大了中国和亚非国家的经济文化交流。

材料三 清朝初年,清政府实行严厉的“海禁”政策,到乾隆年间,只准开放一处地方作为对外开放的港口。 ——据《中国历史》七年级下册编写

请回答:

(1)填写材料一中的空格。(1分)“交子”出现在哪一时期?(1分)分析“交子”现象能够得出哪些结论?(2分)

(2)材料二中的“他”是谁?是哪个朝代的官员?(2分)

(3)材料三的 “地方”是指哪里?(2分)

(4)材料一、二对我国经济的发展分别产生了怎样的影响?(4分)

四、归纳整理(每空2分,共18分)

请根据下列提示写出相应的内容。

1.“陈桥谋兵变,杯酒释兵权”的皇帝是 。

2.他重视学习中原文化,还创制了西夏文字。他是 。

3.结束辽、宋、夏、金时期300多年政权并立局面的统一王朝是 。

4.元朝时期设立的管辖澎湖列岛和台湾的机构是 。

5.“城市如此美丽,布置如此巧妙,我们竟不能用语言描述它了”《马可·波罗行纪》里赞誉的元朝都城就是今天的 。

6.世界现存最古老的一座石拱桥______________。

7.描绘北宋东京汴河沿岸的风景和繁华的美术作品为______________。

8.元朝戏剧空前发达,代表性的悲剧为______________。

9.______________是我国古典小说的高峰,具有高度的思想性和艺术性。

榕城区2011~2012学年度第二学期七年级

历史科期终质检试卷(A卷)答案

一、单项选择题(本大题25小题,每小题2分,共50分。请把正确选项的字母代号填写在下面表格中)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

答案 D C A B D D D B C A B C A

题号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

答案 D D A D B A D D C D A C

二、连线题(每线1分,共7分)

A—④ B—⑦ C—① D—③ E—② F—⑤ G—⑥

三.材料分析题(1题13分,2题12分,共25分)

1.(1)政策:对外开放、交流(1分);新罗、天竺 (各1分);鉴真东渡、玄奘西游(各2分)。

(2)特点:政府积极鼓励海外贸易,(1分)设市舶司专门管理海外贸易。(1分)

(3)政策:闭关锁国政策(1分), 后果:使中国与世隔绝,在世界上逐渐落伍了(1分)。

(4)特点:从开放交流的对外交往逐渐转向闭关锁国 (1分) 。

启示:对外开放使国家繁荣,闭关锁国使国家落后,所以我们要坚持对外开放,提高综合国力 (1分)。

2. (1)四川、北宋(各1分);结论:宋朝经济繁荣;宋朝商业发达;商人交易金额大、范围广等(任答对其中一点得2分)。(2)郑和、明朝(各1分)。(3)广州(2分)。(4)“交子”出现和使用,促进了经济的发展(2分);郑和下西洋没有能够促进经济发展;相反,从长远目光看,还阻碍了经济的发展(2分)。

四、归纳整理(每空2分,共18分)

1.赵匡胤 2.元昊 3.元朝 4.澎湖巡检司 5.北京 6.赵州桥

7.《清明上河图》 8.《窦娥冤》 9.《红楼梦》

历史科期终质检试卷(A卷)

题 号 一 二 三 四 总 分

得 分

一、单项选择题(本大题25小题,每小题2分,共50分。请把正确选项的字母代号填写在下面表格中)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

答案

题号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

答案

1.隋文帝统治时期被称为“开皇之治”,当时的社会局面不包括

A.国家统一安定,人民负担减轻 B.人口大幅度增长

C.社会经济呈现繁荣景象 D.大运河上漕运繁忙

2.大运河在古代中国起着贯通南北交通的重要作用。大运河连接长江与钱塘江的一段是

A.通济渠 B.永济渠 C.江南河 D.邗沟

3.想想看,促使唐太宗轻徭薄赋,虚心纳谏的主要原因是

A.隋亡之鉴 B.有自知之明 C.爱民如子 D.想树立威信

4.下列史实与科举制度演进有关,正确的顺序是:①创武举、殿试 ②始建进士科 ③采用分科考试的方式选拔官员 ④以进士、明经两科为主 ⑤诗赋成为进士科主要的考试内容

A.①②③④⑤ B.③②④①⑤ C.⑤④③②① D.③②④⑤①

5. 某同学举办主题为“中国古代农业发展”的图片展览。下列图片应该入选“盛唐篇”,的是

地动仪模型 曲辕犁 筒车模型 罗盘针模型

① ② ③ ④

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

6.小明同学想要研究唐朝时印度和中亚的历史,最好参考书籍是

A.《史记》 B.《资治通鉴》 C.《西游记》 D.《大唐西域记》

7. 下列是某位同学记录的课堂笔记,其中错误的是

A.《蜀道难》是李白的代表作之一 B.大明宫含元殿是长安最宏伟富丽的建筑

C.吴道子的画开了后世写意画先河 D.白居易的诗被后人称为“诗史

8. 我国著名科学家王选因发明汉字激光照排技术大大提高印刷效率而被誉为“当代毕昇”。印刷术是我国四大发明之一,目前世界上现存最早的、标有确切日期的雕版印刷品是

A.《唐本草》 B.《金刚经》 C.《天工开物》 D.《本草纲目》

9.与南宋并立的政权不包括

A.西夏 B.金 C. 辽 D. 大理

10. “苏湖熟,天下足”的谚语,说明下列哪一地区的稻米产量很高

A.太湖流域 B.钱塘江流域 C.淮河流域 D.黄河流域

11. 《宋史》记载:“国家根本,仰给东南”。说明两宋时期

A.棉纺织业在南方兴起 B.经济重心实现南移

C.商人之间大宗买卖频繁 D.南方的制瓷业发展很快

12. 梁山好汉黑旋风李逵与兄弟逛街,这条街上有人说书、唱曲、卖饮料、相面算卦、杂耍、表演等等。请问他们走到了当时被称为什么的地方

A.专门制造房瓦的瓦厂 B.食客盈门的酒楼 C.娱乐兼营商业的瓦子 D.好汉比武的擂台

13. 中国古代为欧洲航海家的航海活动提供重要条件的发明是

A.罗盘针 B.竹木筒 C.地动仪 D.突火枪

14. 成吉思汗的主要历史功绩在于

A.吸取隋亡教训,重视发展生产 B.在会宁称帝,建立金

C.建立元朝 D.统一蒙古,建立蒙古政权

15.今天我国省级行政区划分奠定基础的是

A.西周的分封制 B.秦朝的郡县制 C.隋朝的科举制 D.元朝的行省制

16.下列内容不属明朝“八股取士”规定的是

A.考生可以针对时弊,谈古论今 B.考生的答卷,不允许有个人见解

C.文体死板地分成八个部分 D.科举考试只能在四书五经范围内命题

17.“买不尽松江布、收不尽魏塘纱。”该谚语反映了发达的棉纺织业它所指的朝代是

A.唐朝 B.南宋 C.元朝 D.明朝

18.从明朝厂卫特务机构的设置到清朝增设军机处,表明

A.专制统治日益衰微 B.君主集权进一步强化 C.民主监督加强 D.社会文明进步

19.“天皇皇,地皇皇,莫惊我家小儿郎。倭倭来,不要慌,我有戚爷会抵挡。”歌谣中的“戚爷”

A.平息了东南沿海倭寇 B.打退了沙俄侵略军 C.赶走了荷兰殖民者 D.统一了女真各部

20.小华同学收集中国古代促进中外交往的史事,选择的材料中,不恰当的是

A.玄奘西游天竺 B.马可·波罗旅华 C.郑和七下西洋 D.尼布楚之战

21.下列对郑和下西洋的表述,不正确的是

A.比欧洲航海家的远洋航行早半个多世纪 B.到过亚非30多个国家和地区

C.最远到达非洲东海岸和红海沿岸 D.为明朝中后期的资本主义萌芽提供了资本积累

22.中俄《尼布楚条约》解决的主要问题是

A.中俄两国的贸易问题 B.中俄两国的西北边界问题

C.中俄两国的东段边界问题 D.蒙古的归属问题

23.历史证明,统一必然促使国泰民安,分裂将导致国运衰退。为了维护国家统一,加强对新疆的管辖,清朝设置管理机构为

A.北庭都护府 B.宣政院 C.西域都护府 D.伊犁将军

24.明清时期多民族国家凝聚力、向心力不断增强,下列充分反映了这一历史现象的历史事件是

A.土尔扈特部回归 B.郑成功收复台湾 C.戚继光抗倭 D.文天祥抗元

25.西藏自古以来就是中国领土不可分割的一部分,下列史实能够帮助你论证上述观点的论据是

①尺带珠丹上书唐朝皇帝,称吐蕃与唐“和同为一家” ②元朝时把西藏置于中央政府管辖之下 ③清朝时设驻藏大臣管理西藏事务 ④清朝平定大小和卓叛乱

A.①②③④ B.②③④ C.①②③ D.③④

二、连线题(每线1分,共7分)

A君,舟也;人,水也。水能载舟,亦能覆舟 ①岳飞

B《念奴娇·赤壁怀古》 ②文天祥

C十年之功,废于一旦! ③顾炎武

D天下兴亡,匹夫有责。 ④李世民

E人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 ⑤戚继光

F封侯非我意,但愿海波平。 ⑥孙思邈

G人命至重,有贵千金。 ⑦苏轼

三、材料分析题(1题13分,2题12分,共25分)

1.阅读下列材料:

材料一 古代日本共派遣唐使13次,人数多时一次就有500多人,有众多学问僧、留学生和专业技术人员随行。遣唐使把唐朝的典章制度、天文历法、书法艺术、建筑技术以及生活习俗等带回本国,对日本的生产、生活与社会发展产生了深远影响。

材料二 宋代习惯上把外国人称为“蕃客”,在一些重要港口开设“蕃市”、“蕃坊”和“蕃学”,并设置管理对外贸易的机构。

材料三 天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无。——乾隆

请回答:

(1)材料一说明了唐朝实行怎样的对外政策?在这种政策下,唐朝还与哪些国家有往来?(除材料提到国家外,列举两例)其中最为突出有哪两个事例?(7分)

(2)材料二说明宋朝对外贸易具有怎样的特点?(2分)

(3)材料三反映了清朝怎样的对外政策?这种政策导致的严重后果是什么?(2分)

(4)根据材料,说说从唐朝到清朝,我国对外政策的发展有何特点?对我们今天有何启示?(2分)

2. 阅读下列材料:

材料一 随着南方经济的发展,我国 地区出现了世界上最早的纸币――交子。

材料二 他率领当时世界上最大的船队七次下西洋,扩大了中国和亚非国家的经济文化交流。

材料三 清朝初年,清政府实行严厉的“海禁”政策,到乾隆年间,只准开放一处地方作为对外开放的港口。 ——据《中国历史》七年级下册编写

请回答:

(1)填写材料一中的空格。(1分)“交子”出现在哪一时期?(1分)分析“交子”现象能够得出哪些结论?(2分)

(2)材料二中的“他”是谁?是哪个朝代的官员?(2分)

(3)材料三的 “地方”是指哪里?(2分)

(4)材料一、二对我国经济的发展分别产生了怎样的影响?(4分)

四、归纳整理(每空2分,共18分)

请根据下列提示写出相应的内容。

1.“陈桥谋兵变,杯酒释兵权”的皇帝是 。

2.他重视学习中原文化,还创制了西夏文字。他是 。

3.结束辽、宋、夏、金时期300多年政权并立局面的统一王朝是 。

4.元朝时期设立的管辖澎湖列岛和台湾的机构是 。

5.“城市如此美丽,布置如此巧妙,我们竟不能用语言描述它了”《马可·波罗行纪》里赞誉的元朝都城就是今天的 。

6.世界现存最古老的一座石拱桥______________。

7.描绘北宋东京汴河沿岸的风景和繁华的美术作品为______________。

8.元朝戏剧空前发达,代表性的悲剧为______________。

9.______________是我国古典小说的高峰,具有高度的思想性和艺术性。

榕城区2011~2012学年度第二学期七年级

历史科期终质检试卷(A卷)答案

一、单项选择题(本大题25小题,每小题2分,共50分。请把正确选项的字母代号填写在下面表格中)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

答案 D C A B D D D B C A B C A

题号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

答案 D D A D B A D D C D A C

二、连线题(每线1分,共7分)

A—④ B—⑦ C—① D—③ E—② F—⑤ G—⑥

三.材料分析题(1题13分,2题12分,共25分)

1.(1)政策:对外开放、交流(1分);新罗、天竺 (各1分);鉴真东渡、玄奘西游(各2分)。

(2)特点:政府积极鼓励海外贸易,(1分)设市舶司专门管理海外贸易。(1分)

(3)政策:闭关锁国政策(1分), 后果:使中国与世隔绝,在世界上逐渐落伍了(1分)。

(4)特点:从开放交流的对外交往逐渐转向闭关锁国 (1分) 。

启示:对外开放使国家繁荣,闭关锁国使国家落后,所以我们要坚持对外开放,提高综合国力 (1分)。

2. (1)四川、北宋(各1分);结论:宋朝经济繁荣;宋朝商业发达;商人交易金额大、范围广等(任答对其中一点得2分)。(2)郑和、明朝(各1分)。(3)广州(2分)。(4)“交子”出现和使用,促进了经济的发展(2分);郑和下西洋没有能够促进经济发展;相反,从长远目光看,还阻碍了经济的发展(2分)。

四、归纳整理(每空2分,共18分)

1.赵匡胤 2.元昊 3.元朝 4.澎湖巡检司 5.北京 6.赵州桥

7.《清明上河图》 8.《窦娥冤》 9.《红楼梦》

同课章节目录