第二单元 课题1 空气 第2课时教学设计-2021-2022学年九年级化学人教版上册

文档属性

| 名称 | 第二单元 课题1 空气 第2课时教学设计-2021-2022学年九年级化学人教版上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 24.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-09-16 19:29:03 | ||

图片预览

文档简介

《空气》第二课时教学设计

教学总体思路

本节课选自人教版初中化学九年级上册第二单元《我们周围的空气》课题1《空气》第二课时,授课对象为初三年级学生。

从教学内容上,本课时内容基于333设计框架进行整体设计,依据化学课堂板块教学理论进行教学板块设计与分析,共分为三个板块,以此为:

板块一:感受空气的存在

板块二:认识空气的价值

板块三:关注空气的保护

三个板块呈现出“生活-化学-社会”教学逻辑的递进联结方式关系,以创设关联式问题情境为手段,不断推动学生建立空气的组成气体性质与对应用途的联系,思考并自主建构“物质性质决定用途,用途体现性质的认知模型”,进一步深化“空气是一种宝贵的资源”的价值观念。同时基于对三大气候问题的现状、原因、危害及防治的全局思考,正确建构社会观、物质观及绿色观。

从教学思路上看,本节课首先以空气里氧气的含量测定实验为情境,引发学生对氧气性质的思考与归纳,从而过渡至氧气的用途的教学内容。然后,再展示氧气的用途照片,引导学生思考氧气的具体性质所对应的用途,初步建构“性质决定用途”的认知模型。其次,在空气里氧气的含量测定实验的基础上,引发学生对氮气性质的思考与归纳,并扩展氮气的其它性质。同时结合氮气的用途照片,建立氮气的性质与对应用途的联系,进一步建构“性质决定用途”的认知模型。再次,简述空气的其一组分气体稀有气体的物理性质和化学性质,并展示稀有气体的用途照片,引导学生基于“用途体现性质”的认知模型思考稀有气体的具体用途所对应的性质。随后,总结空气成分在生活中的广泛应用,转折至空气的保护问题,阐释气候问题的现状、原因、危害及防治,最后,梳理空气主要成分的性质和用途之间的逻辑关系,完善“性质决定用途,用途体现性质”认知模型,并强调空气的重要性及其保护。

二、教学内容分析

(一)教材分析

本节课选自人教版初中化学九年级上册第二单元《我们周围的空气》课题1《空气》第二课时——空气是一种宝贵的资源及保护空气,经过前一课时“空气是由什么组成的”的学习,学生已初步认识到空气的基本组成及接触到空气里氧气的含量测定实验,初步建立对空气的概念(混合物)认知。本节课的学习则是对空气的各组分在应用方面的扩展与延申,进一步深化“空气是一种宝贵的资源”的理解,进而回归到空气的保护问题,培养学生的社会观及绿色观等化学基本观念。

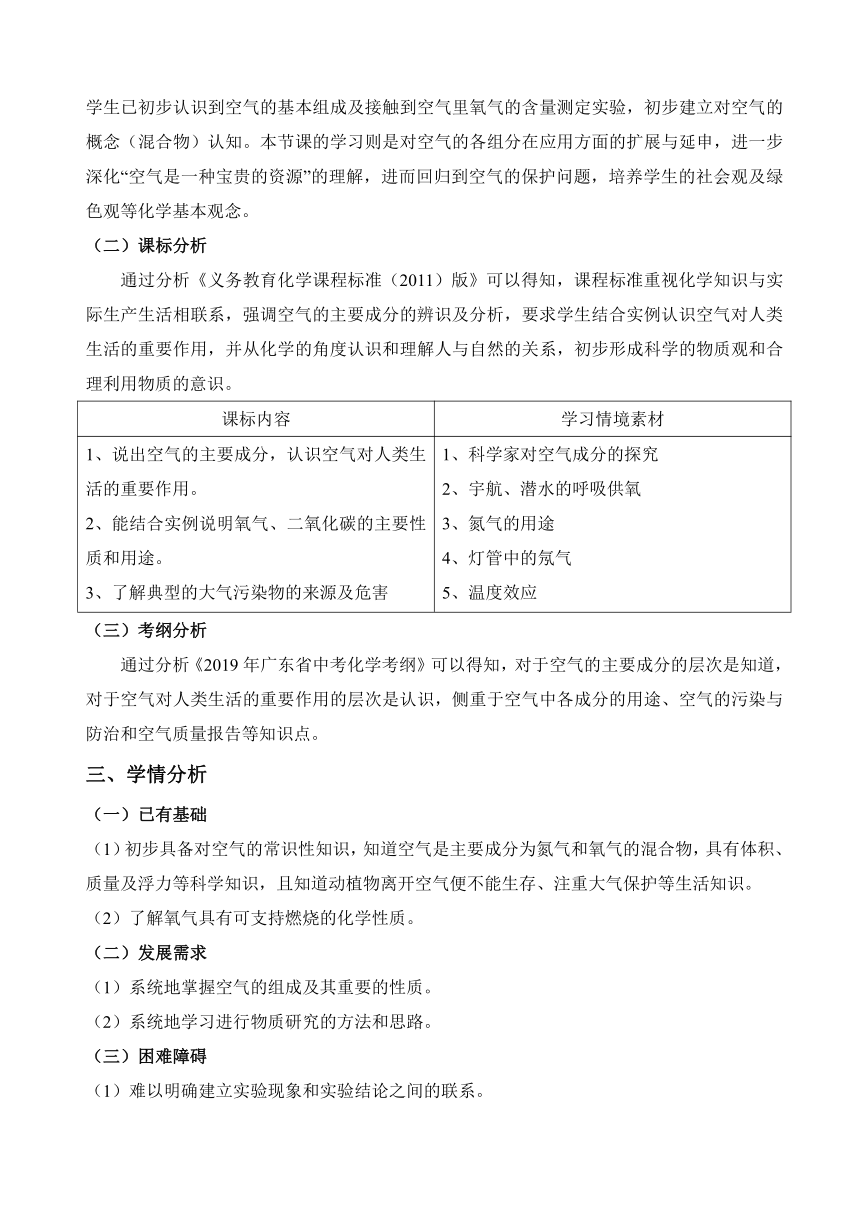

(二)课标分析

通过分析《义务教育化学课程标准(2011)版》可以得知,课程标准重视化学知识与实际生产生活相联系,强调空气的主要成分的辨识及分析,要求学生结合实例认识空气对人类生活的重要作用,并从化学的角度认识和理解人与自然的关系,初步形成科学的物质观和合理利用物质的意识。

课标内容

学习情境素材

说出空气的主要成分,认识空气对人类生活的重要作用。

能结合实例说明氧气、二氧化碳的主要性质和用途。

了解典型的大气污染物的来源及危害

科学家对空气成分的探究

宇航、潜水的呼吸供氧

氮气的用途

灯管中的氖气

温度效应

(三)考纲分析

通过分析《2019年广东省中考化学考纲》可以得知,对于空气的主要成分的层次是知道,对于空气对人类生活的重要作用的层次是认识,侧重于空气中各成分的用途、空气的污染与防治和空气质量报告等知识点。

三、学情分析

(一)已有基础

(1)初步具备对空气的常识性知识,知道空气是主要成分为氮气和氧气的混合物,具有体积、质量及浮力等科学知识,且知道动植物离开空气便不能生存、注重大气保护等生活知识。

(2)了解氧气具有可支持燃烧的化学性质。

(二)发展需求

(1)系统地掌握空气的组成及其重要的性质。

(2)系统地学习进行物质研究的方法和思路。

(三)困难障碍

(1)难以明确建立实验现象和实验结论之间的联系。

(2)难以明确建立物质性质及物质用途之间的联系。

四、教评目标

(一)教学目标

(1)通过空气的组成气体性质和用途的认识过程,初步建构物质性质决定用途,用途体现性质的认知模型。

(2)通过分析三大大气污染问题的现状、原因、危害及防治的整体过程,正确建构社会观、物质观及绿色观。

(二)评价目标

(1)通过学生对空气组分气体的性质及用途的对应归纳,诊断并发展学生性质决定用途,用途体现性质的认知水平。

(2)通过对三大气候问题的交流与点评,诊断并发展学生社会观、物质观及绿色观水平。

教学重难点

(一)教学重点

(1)氧气、氮气的性质及其用途的认识。

(2)空气的污染及其防治措施的认识。

(二)教学难点

(1)基于性质决定用途认知模型的空气主要组分性质及其用途的理解。

(2)基于用途体现性质认知模型的稀有气体组分性质及其用途的认知。

(3)基于全局观的三大气候问题的现状、原因、危害及防治的整体把握。

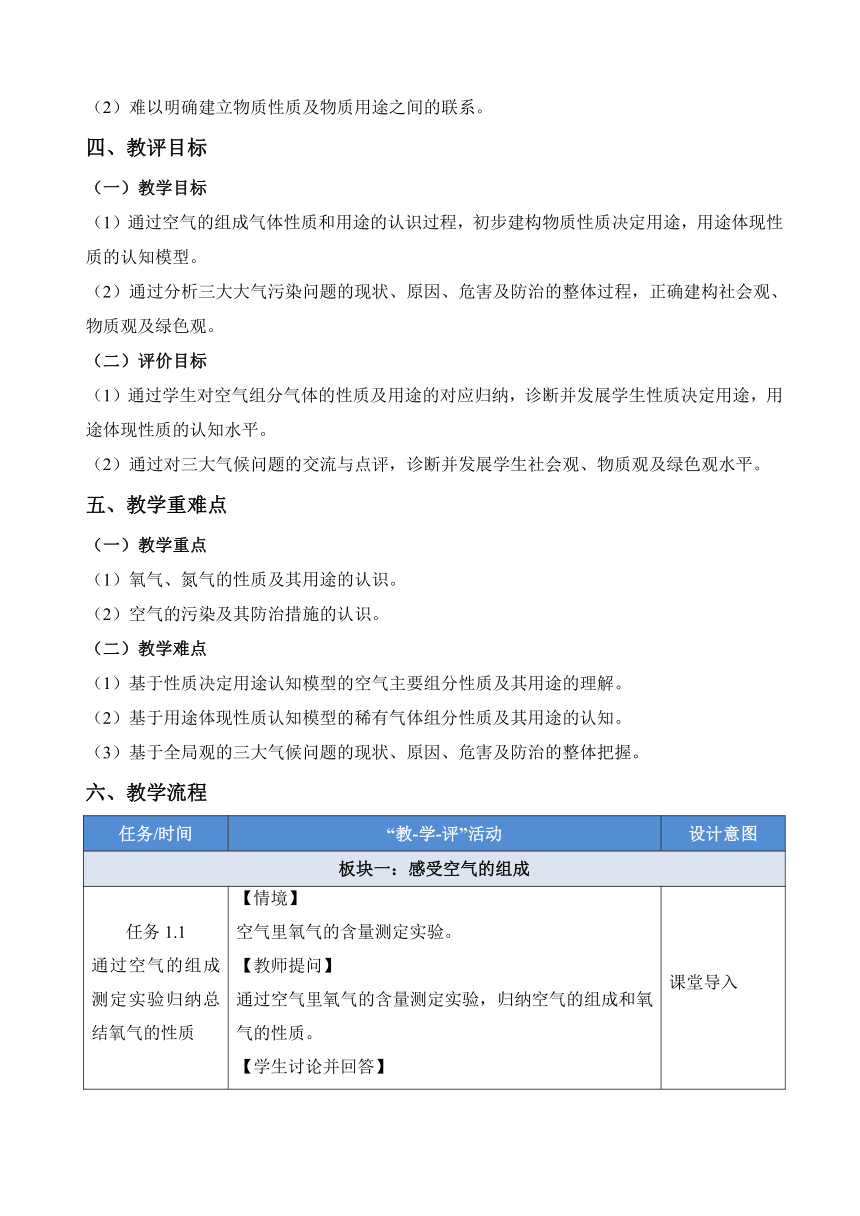

六、教学流程

任务/时间

“教-学-评”活动

设计意图

板块一:感受空气的组成

任务1.1

通过空气的组成测定实验归纳总结氧气的性质

【情境】

空气里氧气的含量测定实验。

【教师提问】

通过空气里氧气的含量测定实验,归纳空气的组成和氧气的性质。

【学生讨论并回答】

学生根据已有知识,归纳氧气具有“支持燃烧、不溶于水”等性质。

【教师点评与提问】

教师根据学生的回答进行反馈,并提出下个问题“氧气的生活应用”过渡到板块二的教学。

课堂导入

板块二:认识空气的价值

任务2.1

建立氧气的性质与对应用途的联系

【情境】

氧气的用途

【教师展示并引导】

教师展示氧气的用途照片,并引导学生基于“性质决定用途”的认知模型思考氧气的具体性质所对应的用途。

性质决定用途

任务2.2

建立氮气的性质与对应用途的联系

【教师提问】

空气里氧气的含量测定实验的集气瓶里剩余的气体是什么?根据实验现象可以得到氮气哪些的性质?

【学生思考并回答】

学生在教师的引导下,结合实验和日常生活经验思考并回答氮气“不溶于水、不支持燃烧、化学性质不活泼”等性质。

【教师评价并总结】

教师总结氮气的物理性质和化学性质,并引导学生结合生活常识拓展出氮气“是一种无色无味气体,熔沸点低”等其他物理性质及“化学性质不活泼”等化学性质。

【教师展示并引导】

教师展示氮气的用途照片,并引导学生基于“性质决定用途”的认知模型思考氮气的具体性质所对应的用途。

性质决定用途

任务2.3

建立稀有气体的用途与对应性质的联系

【教师讲解】

教师简述空气的其一组分气体稀有气体的物理性质和化学性质

【教师展示并引导】

教师展示稀有气体的用途照片,并引导学生基于“用途体现性质”的认知模型思考稀有气体的具体用途所对应的性质。

用途体现性质

板块三:关注空气的保护

任务3.1

了解气候问题的现状、原因、危害及防治

【情境】

三大气候问题

【教师讲解并引导】

教师总结空气成分在生活中的广泛应用,转折至空气的保护问题。

【教师提问】

当今世界面临的三大气候问题

【学生交流并回答】

学生在教师的引导下,学生结合日常生活经验回答“全球气候变暖、酸雨、臭氧空洞”

【教师介绍并展示】

教师介绍三大气候问题所引发的对地球生物和人类发展的危害,播放我国对环境保护所作措施的视频。

【教师总结并引导】

教师总结气候问题的现状、原因、危害及防治,并扩展至空气质量问题的检测。

通过对三大气候问题的交流与点评,可诊断并发展学生社会观、物质观及绿色观水平,培养学生基于全局观思考并解决问题的能力。

任务3.2

梳理空气主要成分的性质和用途之间的逻辑关系

【课堂总结】

教师梳理空气主要成分的性质和用途之间的逻辑关系,并强调空气是一种宝贵的资源,由此倡导学生应积极地保护空气。

通过对空气组分气体的性质及用途的对应归纳,初步建构学生的“性质决定用途,用途体现性质”认知模型

教学总体思路

本节课选自人教版初中化学九年级上册第二单元《我们周围的空气》课题1《空气》第二课时,授课对象为初三年级学生。

从教学内容上,本课时内容基于333设计框架进行整体设计,依据化学课堂板块教学理论进行教学板块设计与分析,共分为三个板块,以此为:

板块一:感受空气的存在

板块二:认识空气的价值

板块三:关注空气的保护

三个板块呈现出“生活-化学-社会”教学逻辑的递进联结方式关系,以创设关联式问题情境为手段,不断推动学生建立空气的组成气体性质与对应用途的联系,思考并自主建构“物质性质决定用途,用途体现性质的认知模型”,进一步深化“空气是一种宝贵的资源”的价值观念。同时基于对三大气候问题的现状、原因、危害及防治的全局思考,正确建构社会观、物质观及绿色观。

从教学思路上看,本节课首先以空气里氧气的含量测定实验为情境,引发学生对氧气性质的思考与归纳,从而过渡至氧气的用途的教学内容。然后,再展示氧气的用途照片,引导学生思考氧气的具体性质所对应的用途,初步建构“性质决定用途”的认知模型。其次,在空气里氧气的含量测定实验的基础上,引发学生对氮气性质的思考与归纳,并扩展氮气的其它性质。同时结合氮气的用途照片,建立氮气的性质与对应用途的联系,进一步建构“性质决定用途”的认知模型。再次,简述空气的其一组分气体稀有气体的物理性质和化学性质,并展示稀有气体的用途照片,引导学生基于“用途体现性质”的认知模型思考稀有气体的具体用途所对应的性质。随后,总结空气成分在生活中的广泛应用,转折至空气的保护问题,阐释气候问题的现状、原因、危害及防治,最后,梳理空气主要成分的性质和用途之间的逻辑关系,完善“性质决定用途,用途体现性质”认知模型,并强调空气的重要性及其保护。

二、教学内容分析

(一)教材分析

本节课选自人教版初中化学九年级上册第二单元《我们周围的空气》课题1《空气》第二课时——空气是一种宝贵的资源及保护空气,经过前一课时“空气是由什么组成的”的学习,学生已初步认识到空气的基本组成及接触到空气里氧气的含量测定实验,初步建立对空气的概念(混合物)认知。本节课的学习则是对空气的各组分在应用方面的扩展与延申,进一步深化“空气是一种宝贵的资源”的理解,进而回归到空气的保护问题,培养学生的社会观及绿色观等化学基本观念。

(二)课标分析

通过分析《义务教育化学课程标准(2011)版》可以得知,课程标准重视化学知识与实际生产生活相联系,强调空气的主要成分的辨识及分析,要求学生结合实例认识空气对人类生活的重要作用,并从化学的角度认识和理解人与自然的关系,初步形成科学的物质观和合理利用物质的意识。

课标内容

学习情境素材

说出空气的主要成分,认识空气对人类生活的重要作用。

能结合实例说明氧气、二氧化碳的主要性质和用途。

了解典型的大气污染物的来源及危害

科学家对空气成分的探究

宇航、潜水的呼吸供氧

氮气的用途

灯管中的氖气

温度效应

(三)考纲分析

通过分析《2019年广东省中考化学考纲》可以得知,对于空气的主要成分的层次是知道,对于空气对人类生活的重要作用的层次是认识,侧重于空气中各成分的用途、空气的污染与防治和空气质量报告等知识点。

三、学情分析

(一)已有基础

(1)初步具备对空气的常识性知识,知道空气是主要成分为氮气和氧气的混合物,具有体积、质量及浮力等科学知识,且知道动植物离开空气便不能生存、注重大气保护等生活知识。

(2)了解氧气具有可支持燃烧的化学性质。

(二)发展需求

(1)系统地掌握空气的组成及其重要的性质。

(2)系统地学习进行物质研究的方法和思路。

(三)困难障碍

(1)难以明确建立实验现象和实验结论之间的联系。

(2)难以明确建立物质性质及物质用途之间的联系。

四、教评目标

(一)教学目标

(1)通过空气的组成气体性质和用途的认识过程,初步建构物质性质决定用途,用途体现性质的认知模型。

(2)通过分析三大大气污染问题的现状、原因、危害及防治的整体过程,正确建构社会观、物质观及绿色观。

(二)评价目标

(1)通过学生对空气组分气体的性质及用途的对应归纳,诊断并发展学生性质决定用途,用途体现性质的认知水平。

(2)通过对三大气候问题的交流与点评,诊断并发展学生社会观、物质观及绿色观水平。

教学重难点

(一)教学重点

(1)氧气、氮气的性质及其用途的认识。

(2)空气的污染及其防治措施的认识。

(二)教学难点

(1)基于性质决定用途认知模型的空气主要组分性质及其用途的理解。

(2)基于用途体现性质认知模型的稀有气体组分性质及其用途的认知。

(3)基于全局观的三大气候问题的现状、原因、危害及防治的整体把握。

六、教学流程

任务/时间

“教-学-评”活动

设计意图

板块一:感受空气的组成

任务1.1

通过空气的组成测定实验归纳总结氧气的性质

【情境】

空气里氧气的含量测定实验。

【教师提问】

通过空气里氧气的含量测定实验,归纳空气的组成和氧气的性质。

【学生讨论并回答】

学生根据已有知识,归纳氧气具有“支持燃烧、不溶于水”等性质。

【教师点评与提问】

教师根据学生的回答进行反馈,并提出下个问题“氧气的生活应用”过渡到板块二的教学。

课堂导入

板块二:认识空气的价值

任务2.1

建立氧气的性质与对应用途的联系

【情境】

氧气的用途

【教师展示并引导】

教师展示氧气的用途照片,并引导学生基于“性质决定用途”的认知模型思考氧气的具体性质所对应的用途。

性质决定用途

任务2.2

建立氮气的性质与对应用途的联系

【教师提问】

空气里氧气的含量测定实验的集气瓶里剩余的气体是什么?根据实验现象可以得到氮气哪些的性质?

【学生思考并回答】

学生在教师的引导下,结合实验和日常生活经验思考并回答氮气“不溶于水、不支持燃烧、化学性质不活泼”等性质。

【教师评价并总结】

教师总结氮气的物理性质和化学性质,并引导学生结合生活常识拓展出氮气“是一种无色无味气体,熔沸点低”等其他物理性质及“化学性质不活泼”等化学性质。

【教师展示并引导】

教师展示氮气的用途照片,并引导学生基于“性质决定用途”的认知模型思考氮气的具体性质所对应的用途。

性质决定用途

任务2.3

建立稀有气体的用途与对应性质的联系

【教师讲解】

教师简述空气的其一组分气体稀有气体的物理性质和化学性质

【教师展示并引导】

教师展示稀有气体的用途照片,并引导学生基于“用途体现性质”的认知模型思考稀有气体的具体用途所对应的性质。

用途体现性质

板块三:关注空气的保护

任务3.1

了解气候问题的现状、原因、危害及防治

【情境】

三大气候问题

【教师讲解并引导】

教师总结空气成分在生活中的广泛应用,转折至空气的保护问题。

【教师提问】

当今世界面临的三大气候问题

【学生交流并回答】

学生在教师的引导下,学生结合日常生活经验回答“全球气候变暖、酸雨、臭氧空洞”

【教师介绍并展示】

教师介绍三大气候问题所引发的对地球生物和人类发展的危害,播放我国对环境保护所作措施的视频。

【教师总结并引导】

教师总结气候问题的现状、原因、危害及防治,并扩展至空气质量问题的检测。

通过对三大气候问题的交流与点评,可诊断并发展学生社会观、物质观及绿色观水平,培养学生基于全局观思考并解决问题的能力。

任务3.2

梳理空气主要成分的性质和用途之间的逻辑关系

【课堂总结】

教师梳理空气主要成分的性质和用途之间的逻辑关系,并强调空气是一种宝贵的资源,由此倡导学生应积极地保护空气。

通过对空气组分气体的性质及用途的对应归纳,初步建构学生的“性质决定用途,用途体现性质”认知模型

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件