2021—2022学年统编版高中语文必修上册6.1《芣苢》课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文必修上册6.1《芣苢》课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-17 07:35:30 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

芣苢

《诗经?周南》

2020

走近《诗经》

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收录从西周初年到春秋中叶的诗歌共311篇,其中6篇为笙诗,即只有标题,没有内容,称为笙诗六篇(《南陔》、《白华》、《华黍》、《由庚》、《崇丘》、《由仪》),我们通常说《诗经》305篇。西汉时期被尊为儒家经典,称为《诗经》,并沿用至今。先秦称其为《诗》,或取其整数称《诗三百》。汉代时被尊为经典,始称《诗经》,并沿用至今。成为《六经》及《五经》之一。

走近《诗经》

孔子曾概括《诗经》宗旨为"无邪",并教育弟子读《诗经》以作为立言、立行的标准。先秦诸子中,引用《诗经》者颇多,如孟子、荀子、墨子、庄子、韩非子等人在说理论证时,多引述《诗经》中的句子以增强说服力。至汉武帝时,《诗经》被儒家奉为经典,成为《六经》及《五经》之一。

走近《诗经》

《诗经》六义:《诗经》“六义”指“风、雅、颂、赋、比、兴”。

诗经在内容上分为《风》《雅》《颂》三部分。《风》是周代各地的歌谣,共160篇;《雅》是周人的正声雅乐,又分《小雅》和《大雅》,共105篇;《颂》是朝廷和贵族宗庙祭祀的乐歌,又分为《周颂》《鲁颂》和《商颂》,共40篇。

《诗经》按用途和音乐分“风、雅、颂”三部分,内容上包括,①社会政治诗,对生活愤懑忧伤,抒发感慨,对政治或赞美或讥讽、抨击;②爱情诗,歌颂美好的爱情;③史诗,记载民族的历史,歌颂祖先的功勋;④反映兵役、劳役给劳动人民带来的不幸。《诗经》中的诗歌形式以四言为主,多数为隔句用韵,在章法上具有重章叠句、反复咏唱的特点。

走近《诗经》

诗经在艺术手法上主要采用赋比兴的方法。

赋:直接铺陈叙述,直截了当地表达所要陈述的思想感情,是《诗经》最基本的表现手法。朱熹:“赋者,敷也,敷陈其事而直言之者也。”如《邶风?

击鼓》所言“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老”,很直接、很热烈地将自己的爱情誓言表达出来。

走近《诗经》

比:即比喻,明喻和暗喻均属此类。朱熹:“比者,以彼物比此物也。”如《魏风?

硕鼠》通篇用比。

兴:即起兴,用其他事物引出要说的内容。朱熹:“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”如《周南?

关雎》“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”,用“雎鸠鸟在河中叫”起兴。

诗经在艺术手法上主要采用赋比兴的方法。

艺术特色

1.内容丰富,语言形象生动。

对客观事物有充分认识;掌握了具体细致的观察力和驾驭语言的高超技巧。

2.以四言句式为主,间或杂言。

二节拍的四言句带有很强的节奏感。

3.重章叠句、反复咏唱。

加强了语言的形象性和音乐性。

4.赋、比、兴的表现手法。

即铺陈、打比方、兴起。

5.现实主义创作方法。

《诗经》作品大多能够反应当时真实的社会面貌。??

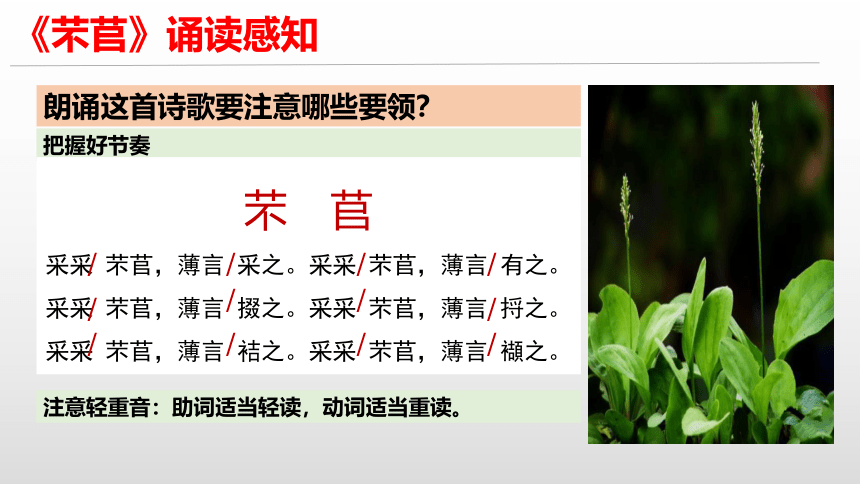

《芣苢》诵读感知

朗诵这首诗歌要注意哪些要领?

把握好节奏

芣 苢

采采

芣苢,薄言

采之。采采

芣苢,薄言

有之。

采采

芣苢,薄言

掇之。采采

芣苢,薄言

捋之。

采采

芣苢,薄言

袺之。采采

芣苢,薄言

襭之。

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

注意轻重音:助词适当轻读,动词适当重读。

一、鉴赏诗歌内容1.这首诗生动地表现了采集野菜的劳作过程。这种过程在诗中是怎样的具体表现出来的?

通过动词的变换表现出来的。

①

采摘前“采”、“有”,芣苢生长茂盛,即将“采而有之”。

②采摘时“掇”、“捋”,慢慢摘取的动作就变成了飞快的拾取,紧接着由手指的动作变成了手指与手掌的协作,从“拾”变成了大把大把的“捋”。

③采摘后“袺”、“襭”,飞快地采摘,让她们不得不一手拉起衣襟,一手把捋下的车前子放进去。但这样仍然不够,最后,她们还要把已经沉甸甸像个大包袱似的衣襟塞进腰带里。

logo

2前人读这首诗说:反复讽咏,

“自然生其气象”。你读这首诗,眼前出现了什么样的景象?请概括描述。

妇女们在田野上边采野菜边唱歌,一派欢快的劳动景象。

二、鉴赏艺术手法

1.《诗经》使用赋、比、兴手法,本诗使用的手法是?

赋:铺陈叙述

2.这首诗歌的韵律美是如何体现的?

①四言句式,二节拍,音节和谐。

②通过大量的重章叠句和回环往复,产生了明快的音乐感。

先以第一章为例:“采采”二字,到了第二句,“薄言”是无意义的语助词,“采之”在意义上与前句无大变化。第三句重复第一句,第四句又重复第二句,只改动一个字。第二章、第三章竟仍是第一章的重复,只改动每章第二、四句中的动词。也就是说,全诗三章十二句,只有六个动词——采、有、掇、捋、袺、襭——是不断变化的,其余全是重叠,在不断重叠中,产生了简单明快、往复回环的音乐感。

2.这首诗歌的韵律美是如何体现的?

③运用了双声叠韵之手法。

全诗总共变换了六个字,在声韵上都存在着显著的特点。第一句中的“采”(cǎi)和第二句中的“有”(yǒu)由于古代语音演变,在现代汉语中已经不具有双声和叠韵的特点,但第三句中的“掇”(duō),第四句中的“捋”(luō),第五句中的“袺”(jié),第六句中的“襭”(xié),至今仍然具有双声和叠韵的特点,这使得其节奏舒卷徐缓,也在内容中形成了动作的进程和情感的变化循序渐进之效,在意义表达和修辞以及情感体验上都耐人寻味。

1.补写出下列句子中的空缺部分。(1)《芣苢》一诗出自《诗经·周南》,这是妇女们采集野菜时唱的一首民歌,它的起首句是:____________,_________________。(2)《芣苢》一诗中,“采采芣苢,_________________。采采芣苢,_________________”是对采摘过程的细腻观察。(3)《芣苢》一诗中,“采采芣苢,_________________。采采芣苢,_________________”是对收工时满载而归的叙写。

采采芣苢

薄言采之

薄言掇之

薄言捋之

薄言袺之

薄言襭之

(一)无衣岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

译文

谁说我们没衣穿?与你同穿战袍。君王发兵去交战,修整我那戈与矛,与你共同对敌。

谁说我们没衣穿?与你同穿内衣。君王发兵去交战,修整我那矛与戟,与你一起出发。

谁说我们没衣穿?与你同穿战裙。君王发兵去交战,修整甲胄与兵器,杀敌与你共前进。

问题:分析概括这首诗歌的艺术特色和情感。

艺术特色:①四言句式、重章叠句,更富有韵律感。②用词富于变化,名词、动词多样性。

情感:这是一首激昂慷慨、同仇敌忾的战歌,表现了秦国军民团结互助、共御外侮的高昂士气和乐观精神。

任务活动:《十亩之间》与《芣苢》在诗歌内容和艺术手法上有何相同之处?

十亩之间

十亩之间兮,桑者闲闲兮,行与子还兮。

十亩之外兮,桑者泄泄兮,行与子逝兮。

在一片很大很大的桑园里,年轻的姑娘们采桑多悠闲,她们一道唱着歌儿回家转。

在相邻一片很大的桑园里,漂亮的姑娘们采桑多悠闲,她们一起说说笑笑往家转。

①呈现诗经时代女子劳动场面的窗口 《芣苢》写的是周地妇女在风和日丽的夏秋之季外出采集芣苢的场景。整首诗直接用首句重复的手法,大量突出妇女们在采集芣苢时的动作,让人透过那些既简单又丰富且步步递进的动作,来看出劳动的紧张、热烈与心情的欣喜、欢快。 《十亩之间》妇女们的采桑劳动似将结束,在疲劳与满足之中,自有一种悠闲与宽缓的闲情。当辛勤劳动的一天结束后,她们以平静而满足的心情呼唤同伴回家作息。

②展示女子情感世界的舞台。《芣苢》在《毛诗序》中,被说成是彰显“后妃之美”的诗篇,而《诗三家义集疏》更是讲出一个血肉丰满、情感充溢的爱情故事。《十亩之间》显现的是一种夫唱妇随、夫妇偕隐的幸福爱情世界。清代文学家方玉润认为,《十亩之间》其实是一首隐者之歌,是隐者携带家眷隐于桑林,其妻与“妇女之勤于蚕事者相为邻里,然后能妥其家室,以成一代淳风”

③省略与留白的典范。 《芣苢》一诗,省略了时间、地点、人物,甚至省略了劳动者除了手之外的其他部分,而只突出了采集劳动中手的丰富动作,但就是这一系列丰富、准确、互为关联的动作,为我们还原了一个诗经时代的劳动场景,同时把我们的思绪自由地引向了奇妙之境。 《十亩之间》虽有人物,但没有明显的动作,没有具体的活动,只突出了一种宽闲而迟缓的情状,以及一种归还家园的向往与抒情。但就这寥寥四句虽无关具体的哼唱,却勾画出一个阔大的情感的存在,两情相悦者在其间自有天地,得大欢喜。

国风·魏风·伐檀

坎坎伐檀兮,寘之河之干兮,河水清且涟猗。

不稼不穑,胡取禾三百廛兮?

不狩不猎,胡瞻(zhān)尔庭有县貆兮?

彼君子兮,不素餐兮!

坎坎伐辐兮,置之河之侧兮,河水清且直猗。

不稼不穑,胡取禾三百亿兮?

不狩不猎,胡瞻尔庭有县特兮?

彼君子兮,不素食兮!

坎坎伐轮兮,置之河之漘兮,河水清且沦猗。

不稼不穑,胡取禾三百囷兮?

不狩不猎,胡瞻尔庭有县鹑兮?

彼君子兮,不素飧兮!

国风·魏风·伐檀

砍伐檀树声坎坎啊,棵棵放倒堆河边啊,河水清清微波转哟。不播种来不收割,为何三百捆禾往家搬啊?不冬狩来不夜猎,为何见你庭院猪獾悬啊?那些老爷君子啊,不会白吃闲饭啊!

砍下檀树做车辐啊,放在河边堆一处啊。河水清清直流注哟。不播种来不收割,为何三百捆禾要独取啊?不冬狩来不夜猎,为何见你庭院兽悬柱啊?那些老爷君子啊,不会白吃饱腹啊!

砍下檀树做车轮啊,棵棵放倒河边屯啊。河水清清起波纹啊。不播种来不收割,为何三百捆禾要独吞啊?不冬狩来不夜猎,为何见你庭院挂鹌鹑啊?那些老爷君子啊,可不白吃腥荤啊!

芣苢

《诗经?周南》

2020

走近《诗经》

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收录从西周初年到春秋中叶的诗歌共311篇,其中6篇为笙诗,即只有标题,没有内容,称为笙诗六篇(《南陔》、《白华》、《华黍》、《由庚》、《崇丘》、《由仪》),我们通常说《诗经》305篇。西汉时期被尊为儒家经典,称为《诗经》,并沿用至今。先秦称其为《诗》,或取其整数称《诗三百》。汉代时被尊为经典,始称《诗经》,并沿用至今。成为《六经》及《五经》之一。

走近《诗经》

孔子曾概括《诗经》宗旨为"无邪",并教育弟子读《诗经》以作为立言、立行的标准。先秦诸子中,引用《诗经》者颇多,如孟子、荀子、墨子、庄子、韩非子等人在说理论证时,多引述《诗经》中的句子以增强说服力。至汉武帝时,《诗经》被儒家奉为经典,成为《六经》及《五经》之一。

走近《诗经》

《诗经》六义:《诗经》“六义”指“风、雅、颂、赋、比、兴”。

诗经在内容上分为《风》《雅》《颂》三部分。《风》是周代各地的歌谣,共160篇;《雅》是周人的正声雅乐,又分《小雅》和《大雅》,共105篇;《颂》是朝廷和贵族宗庙祭祀的乐歌,又分为《周颂》《鲁颂》和《商颂》,共40篇。

《诗经》按用途和音乐分“风、雅、颂”三部分,内容上包括,①社会政治诗,对生活愤懑忧伤,抒发感慨,对政治或赞美或讥讽、抨击;②爱情诗,歌颂美好的爱情;③史诗,记载民族的历史,歌颂祖先的功勋;④反映兵役、劳役给劳动人民带来的不幸。《诗经》中的诗歌形式以四言为主,多数为隔句用韵,在章法上具有重章叠句、反复咏唱的特点。

走近《诗经》

诗经在艺术手法上主要采用赋比兴的方法。

赋:直接铺陈叙述,直截了当地表达所要陈述的思想感情,是《诗经》最基本的表现手法。朱熹:“赋者,敷也,敷陈其事而直言之者也。”如《邶风?

击鼓》所言“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老”,很直接、很热烈地将自己的爱情誓言表达出来。

走近《诗经》

比:即比喻,明喻和暗喻均属此类。朱熹:“比者,以彼物比此物也。”如《魏风?

硕鼠》通篇用比。

兴:即起兴,用其他事物引出要说的内容。朱熹:“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”如《周南?

关雎》“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”,用“雎鸠鸟在河中叫”起兴。

诗经在艺术手法上主要采用赋比兴的方法。

艺术特色

1.内容丰富,语言形象生动。

对客观事物有充分认识;掌握了具体细致的观察力和驾驭语言的高超技巧。

2.以四言句式为主,间或杂言。

二节拍的四言句带有很强的节奏感。

3.重章叠句、反复咏唱。

加强了语言的形象性和音乐性。

4.赋、比、兴的表现手法。

即铺陈、打比方、兴起。

5.现实主义创作方法。

《诗经》作品大多能够反应当时真实的社会面貌。??

《芣苢》诵读感知

朗诵这首诗歌要注意哪些要领?

把握好节奏

芣 苢

采采

芣苢,薄言

采之。采采

芣苢,薄言

有之。

采采

芣苢,薄言

掇之。采采

芣苢,薄言

捋之。

采采

芣苢,薄言

袺之。采采

芣苢,薄言

襭之。

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

注意轻重音:助词适当轻读,动词适当重读。

一、鉴赏诗歌内容1.这首诗生动地表现了采集野菜的劳作过程。这种过程在诗中是怎样的具体表现出来的?

通过动词的变换表现出来的。

①

采摘前“采”、“有”,芣苢生长茂盛,即将“采而有之”。

②采摘时“掇”、“捋”,慢慢摘取的动作就变成了飞快的拾取,紧接着由手指的动作变成了手指与手掌的协作,从“拾”变成了大把大把的“捋”。

③采摘后“袺”、“襭”,飞快地采摘,让她们不得不一手拉起衣襟,一手把捋下的车前子放进去。但这样仍然不够,最后,她们还要把已经沉甸甸像个大包袱似的衣襟塞进腰带里。

logo

2前人读这首诗说:反复讽咏,

“自然生其气象”。你读这首诗,眼前出现了什么样的景象?请概括描述。

妇女们在田野上边采野菜边唱歌,一派欢快的劳动景象。

二、鉴赏艺术手法

1.《诗经》使用赋、比、兴手法,本诗使用的手法是?

赋:铺陈叙述

2.这首诗歌的韵律美是如何体现的?

①四言句式,二节拍,音节和谐。

②通过大量的重章叠句和回环往复,产生了明快的音乐感。

先以第一章为例:“采采”二字,到了第二句,“薄言”是无意义的语助词,“采之”在意义上与前句无大变化。第三句重复第一句,第四句又重复第二句,只改动一个字。第二章、第三章竟仍是第一章的重复,只改动每章第二、四句中的动词。也就是说,全诗三章十二句,只有六个动词——采、有、掇、捋、袺、襭——是不断变化的,其余全是重叠,在不断重叠中,产生了简单明快、往复回环的音乐感。

2.这首诗歌的韵律美是如何体现的?

③运用了双声叠韵之手法。

全诗总共变换了六个字,在声韵上都存在着显著的特点。第一句中的“采”(cǎi)和第二句中的“有”(yǒu)由于古代语音演变,在现代汉语中已经不具有双声和叠韵的特点,但第三句中的“掇”(duō),第四句中的“捋”(luō),第五句中的“袺”(jié),第六句中的“襭”(xié),至今仍然具有双声和叠韵的特点,这使得其节奏舒卷徐缓,也在内容中形成了动作的进程和情感的变化循序渐进之效,在意义表达和修辞以及情感体验上都耐人寻味。

1.补写出下列句子中的空缺部分。(1)《芣苢》一诗出自《诗经·周南》,这是妇女们采集野菜时唱的一首民歌,它的起首句是:____________,_________________。(2)《芣苢》一诗中,“采采芣苢,_________________。采采芣苢,_________________”是对采摘过程的细腻观察。(3)《芣苢》一诗中,“采采芣苢,_________________。采采芣苢,_________________”是对收工时满载而归的叙写。

采采芣苢

薄言采之

薄言掇之

薄言捋之

薄言袺之

薄言襭之

(一)无衣岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

译文

谁说我们没衣穿?与你同穿战袍。君王发兵去交战,修整我那戈与矛,与你共同对敌。

谁说我们没衣穿?与你同穿内衣。君王发兵去交战,修整我那矛与戟,与你一起出发。

谁说我们没衣穿?与你同穿战裙。君王发兵去交战,修整甲胄与兵器,杀敌与你共前进。

问题:分析概括这首诗歌的艺术特色和情感。

艺术特色:①四言句式、重章叠句,更富有韵律感。②用词富于变化,名词、动词多样性。

情感:这是一首激昂慷慨、同仇敌忾的战歌,表现了秦国军民团结互助、共御外侮的高昂士气和乐观精神。

任务活动:《十亩之间》与《芣苢》在诗歌内容和艺术手法上有何相同之处?

十亩之间

十亩之间兮,桑者闲闲兮,行与子还兮。

十亩之外兮,桑者泄泄兮,行与子逝兮。

在一片很大很大的桑园里,年轻的姑娘们采桑多悠闲,她们一道唱着歌儿回家转。

在相邻一片很大的桑园里,漂亮的姑娘们采桑多悠闲,她们一起说说笑笑往家转。

①呈现诗经时代女子劳动场面的窗口 《芣苢》写的是周地妇女在风和日丽的夏秋之季外出采集芣苢的场景。整首诗直接用首句重复的手法,大量突出妇女们在采集芣苢时的动作,让人透过那些既简单又丰富且步步递进的动作,来看出劳动的紧张、热烈与心情的欣喜、欢快。 《十亩之间》妇女们的采桑劳动似将结束,在疲劳与满足之中,自有一种悠闲与宽缓的闲情。当辛勤劳动的一天结束后,她们以平静而满足的心情呼唤同伴回家作息。

②展示女子情感世界的舞台。《芣苢》在《毛诗序》中,被说成是彰显“后妃之美”的诗篇,而《诗三家义集疏》更是讲出一个血肉丰满、情感充溢的爱情故事。《十亩之间》显现的是一种夫唱妇随、夫妇偕隐的幸福爱情世界。清代文学家方玉润认为,《十亩之间》其实是一首隐者之歌,是隐者携带家眷隐于桑林,其妻与“妇女之勤于蚕事者相为邻里,然后能妥其家室,以成一代淳风”

③省略与留白的典范。 《芣苢》一诗,省略了时间、地点、人物,甚至省略了劳动者除了手之外的其他部分,而只突出了采集劳动中手的丰富动作,但就是这一系列丰富、准确、互为关联的动作,为我们还原了一个诗经时代的劳动场景,同时把我们的思绪自由地引向了奇妙之境。 《十亩之间》虽有人物,但没有明显的动作,没有具体的活动,只突出了一种宽闲而迟缓的情状,以及一种归还家园的向往与抒情。但就这寥寥四句虽无关具体的哼唱,却勾画出一个阔大的情感的存在,两情相悦者在其间自有天地,得大欢喜。

国风·魏风·伐檀

坎坎伐檀兮,寘之河之干兮,河水清且涟猗。

不稼不穑,胡取禾三百廛兮?

不狩不猎,胡瞻(zhān)尔庭有县貆兮?

彼君子兮,不素餐兮!

坎坎伐辐兮,置之河之侧兮,河水清且直猗。

不稼不穑,胡取禾三百亿兮?

不狩不猎,胡瞻尔庭有县特兮?

彼君子兮,不素食兮!

坎坎伐轮兮,置之河之漘兮,河水清且沦猗。

不稼不穑,胡取禾三百囷兮?

不狩不猎,胡瞻尔庭有县鹑兮?

彼君子兮,不素飧兮!

国风·魏风·伐檀

砍伐檀树声坎坎啊,棵棵放倒堆河边啊,河水清清微波转哟。不播种来不收割,为何三百捆禾往家搬啊?不冬狩来不夜猎,为何见你庭院猪獾悬啊?那些老爷君子啊,不会白吃闲饭啊!

砍下檀树做车辐啊,放在河边堆一处啊。河水清清直流注哟。不播种来不收割,为何三百捆禾要独取啊?不冬狩来不夜猎,为何见你庭院兽悬柱啊?那些老爷君子啊,不会白吃饱腹啊!

砍下檀树做车轮啊,棵棵放倒河边屯啊。河水清清起波纹啊。不播种来不收割,为何三百捆禾要独吞啊?不冬狩来不夜猎,为何见你庭院挂鹌鹑啊?那些老爷君子啊,可不白吃腥荤啊!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读