2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.1《论语》十二章 课件55张PPT

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.1《论语》十二章 课件55张PPT |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 29.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-17 07:38:30 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

《论语》十二章

1.了解孔子及《论语》,全面了解孔子的思想主张。

2.理解、整理、归纳本文重要的实词、虚词、文言句式等文言基础知识。

3.学以致用,知行合一。理解本文所讲的立身处世之道,思考它们在当今社会中的现实意义,提升自己的修养。

素养目标

诵读指导

划分节奏,明确重音和语调。

例如:

子曰:“知者/不惑,仁者/不忧,勇者/不惧。”

子曰:“君子/喻于义,小人/喻于利。”

子曰:“见贤/思齐焉,见不贤/而内自省也。”

诵读指导

划分节奏,明确重音和语调。

例如:

子曰:“知者/不惑,仁者/不忧,勇者/不惧。”

子曰:“君子/喻于义,小人/喻于利。”

子曰:“见贤/思齐焉,见不贤/而内自省也。”

诵读指导

学之所得展示、交流

学之所得展示

学之所得检查

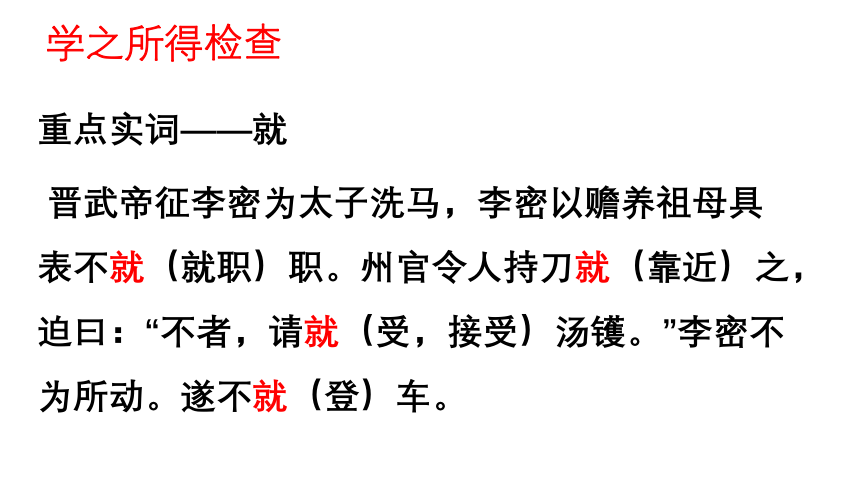

重点实词——就

?晋武帝征李密为太子洗马,李密以赡养祖母具表不就(

)职。州官令人持刀就(

)之,迫曰:“不者,请就(

)汤镬。”李密不为所动。遂不就(

)车。

学之所得检查

重点实词——就

?晋武帝征李密为太子洗马,李密以赡养祖母具表不就(就职)职。州官令人持刀就(靠近)之,迫曰:“不者,请就(受,接受)汤镬。”李密不为所动。遂不就(登)车。

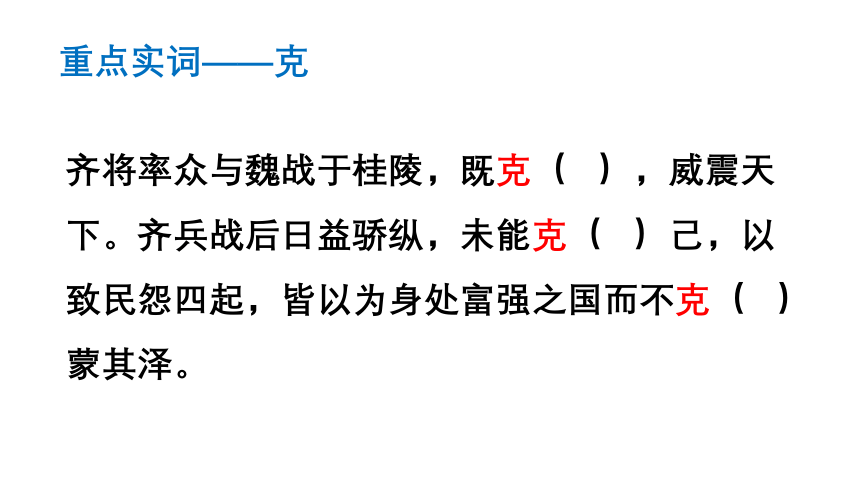

重点实词——克

齐将率众与魏战于桂陵,既克(

),威震天下。齐兵战后日益骄纵,未能克(

)己,以致民怨四起,皆以为身处富强之国而不克(

)蒙其泽。

重点实词——克

齐将率众与魏战于桂陵,既克(战胜),威震天下。齐兵战后日益骄纵,未能克(约束)己,以致民怨四起,皆以为身处富强之国而不克(能够)蒙其泽。

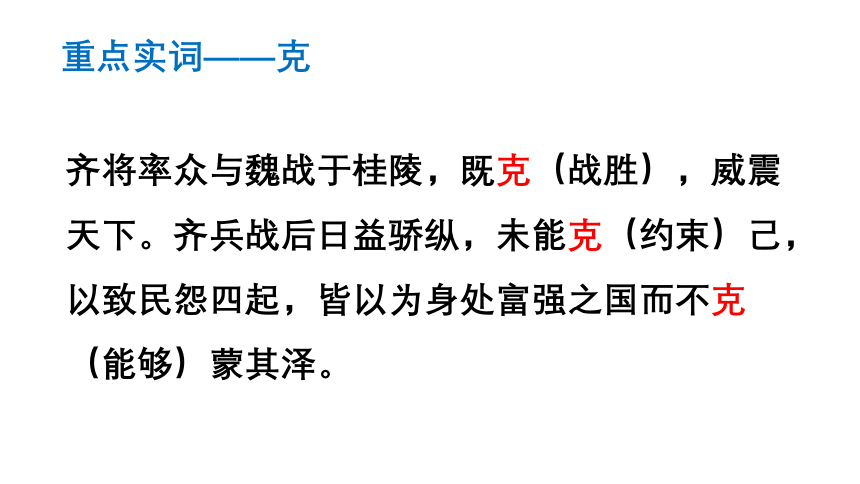

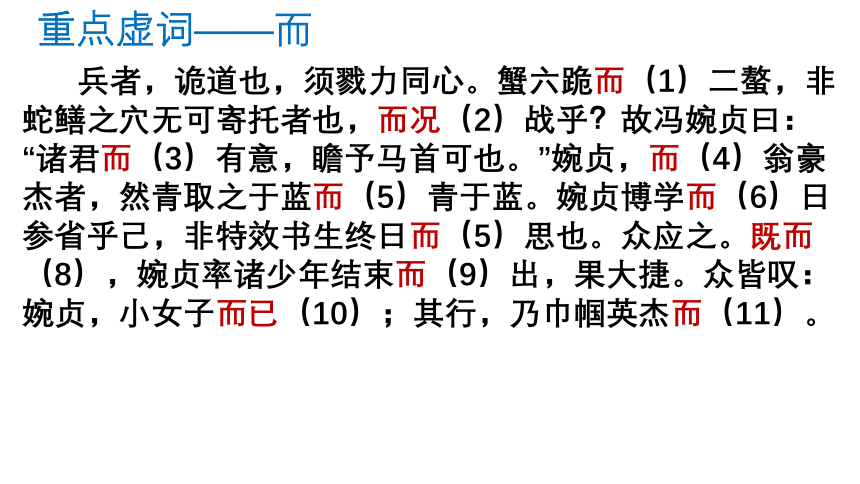

重点虚词——而

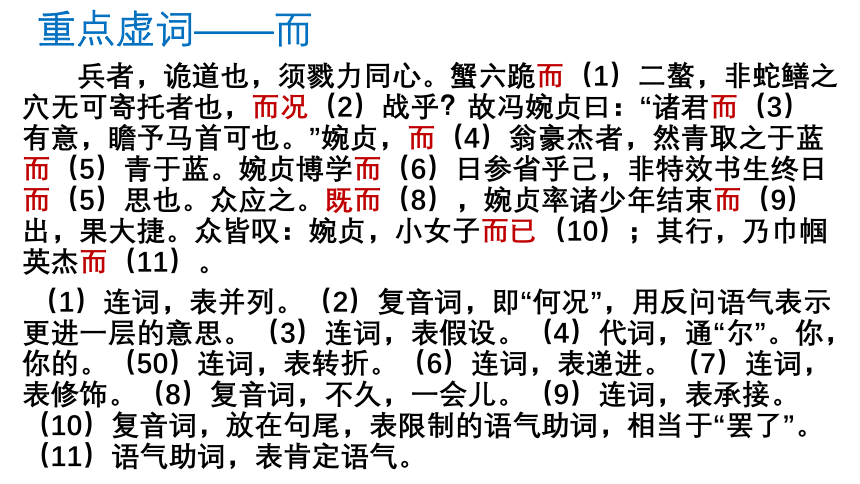

兵者,诡道也,须戮力同心。蟹六跪而(1)二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者也,而况(2)战乎?故冯婉贞曰:“诸君而(3)有意,瞻予马首可也。”婉贞,而(4)翁豪杰者,然青取之于蓝而(5)青于蓝。婉贞博学而(6)日参省乎己,非特效书生终日而(5)思也。众应之。既而(8),婉贞率诸少年结束而(9)出,果大捷。众皆叹:婉贞,小女子而已(10);其行,乃巾帼英杰而(11)。

重点虚词——而

兵者,诡道也,须戮力同心。蟹六跪而(1)二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者也,而况(2)战乎?故冯婉贞曰:“诸君而(3)有意,瞻予马首可也。”婉贞,而(4)翁豪杰者,然青取之于蓝而(5)青于蓝。婉贞博学而(6)日参省乎己,非特效书生终日而(5)思也。众应之。既而(8),婉贞率诸少年结束而(9)出,果大捷。众皆叹:婉贞,小女子而已(10);其行,乃巾帼英杰而(11)。

(1)连词,表并列。(2)复音词,即“何况”,用反问语气表示更进一层的意思。(3)连词,表假设。(4)代词,通“尔”。你,你的。(50)连词,表转折。(6)连词,表递进。(7)连词,表修饰。(8)复音词,不久,一会儿。(9)连词,表承接。(10)复音词,放在句尾,表限制的语气助词,相当于“罢了”。(11)语气助词,表肯定语气。

重点虚词——焉

秦军过崤山间,见峭峭焉(1),狭狭焉(2),未料有伏焉(3),将士虽全力以搏,无奈进退不能,少焉(4),死之殆尽,故致大败。于是余有叹焉(5),骄而轻敌若此,焉(6)能不败?万军于之何加焉(7)?但以其傲,斥焉(8),则必无颜世上矣。

重点虚词——焉

秦军过崤山间,见峭峭焉(1),狭狭焉(2),未料有伏焉(3),将士虽全力以搏,无奈进退不能,少焉(4),死之殆尽,故致大败。于是余有叹焉(5),骄而轻敌若此,焉(6)能不败?万军于之何加焉(7)?但以其傲,斥焉(8),则必无颜世上矣。

(1)(2)形容词词尾,约同于“然”,相当于“……的样子”。(3)兼词,相当于“于彼”,在那里。(4)句中语气助词,表示停顿。(5)语气助词,不译。(6)疑问代词,怎么,哪里。(7句末语气助词,相当于“呢”。(8)代词,相当于“之”,他们。

学之所得——第一章

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”

(《学而》)

研读第一章

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”(《学而》)

解释红字词语并翻译句子

①食:动词,吃饭

②敏:勤勉

③有道:有才艺或者有道德的人

释义:君子,饮食不求饱足,居住不求舒适,对工作勤劳敏捷,说话却小心谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样就可以说是好学了。

研读第一章

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”(《学而》)

1.概括主题。

从“好学”的标准出发,讲的是君子日常行为的准则。

孔子认为,君子要善于抵制过分的物欲,要尽可能地把精力用于追求理想和真理上。人活着不仅仅为了求得饱暖安逸,还应该有一种对理想的追求精神。通过不断地去接近有道之人来匡正自己。

2.

分析本章说理的特点。

以具体的行为要求来说理,深刻而平实。

学之所得——第七章

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

研读第七章

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

解释红字词语并翻译句子

①士:读书人。

②弘毅:志向远大,意志坚强。弘,广大。毅,坚强,刚毅。

③已:停止。

释义:有抱负的人不可以不胸怀宽广,意志坚定,因为他肩负着重大的使命(或责任),路途又很遥远。把实现‘仁’的理想看作自己的使命,不也很重大吗?直到死才停止,这不也是很遥远吗?

研读第七章

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

1.概括主题。

从精神状态的角度出发,点明读书人应该具备刚毅的品格,因为只有具备了这种品格才可以接受重任,才能够不不半途而废,才可以实现自己的理想。而“仁”应该是读书人毕生追求的目标。实现仁道是漫长而艰巨的。作为一个有理想、有抱负的人,应当勇于担当时代的重任,坚毅刚强,戮力奋斗。

2.分析本章说理的特点。

运用双重否定和反问句的形式,增强语气。

学之所得——第八章

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

研读第八章

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

解释红字词语并翻译句子

①譬:比喻,比方

②篑:盛土的筐子。

③止:停下来

④平地:填平洼地

⑤虽,古义:即使;今义:虽然。

释义:孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土就完成了,这时停下来,是我自己要停下来的。又好比平整土地,虽然只倒下一筐土,如果决心继续,还是要自己去干的。”

研读第八章

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

1.概括主题。

从人的主观性的角度出发,强调不论做事还是为人,贵在持之以恒,功亏一篑也好,持之以恒也罢,关键都在于自己。

2.分析本章说理的特点。

运用比喻和散句,说理生动自然。

学之所得——第十章

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)

研读第十章

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)

活动一:解释红字词语并翻译句子

①克己复礼:约束自我,使言行归复于先王之礼。

②一日:一旦

③归:称赞,赞许

④目:条目,细则

⑤礼:名词作动词,合乎礼

⑥事:实践,从事

研读第十章

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)

1.概括主题。

从实践的角度,阐述了孔子对“仁”的理解以及如何通过自己的行动来实现“仁”。其关键是克己复礼。具体是要“视、听、言、动”都符合礼。从这个层面上来说,“仁”是“礼”的内化和自觉。

2.分析本章说理的特点。

以对话的形式,层层深入,说出符合“礼”的具体做法。

学之所得——第十一章

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

研读第十一章

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

解释红字词语并翻译句子

①一言:一个字

②其:大概,表示推测、估计。

③恕:宽恕

④于:介词,可以翻译成“给”

释义:有什么话是可以终身奉行的吗?”孔子(就回答)说:“那就应该是“宽恕”了吧!自己不想要的,也不要强加给别人。”

研读第十一章

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

1.概括主题。

明确

从人的行为准则的角度出发,提出孔子认为推己及人的“恕”是可以终身奉行的原则。“己所不欲,勿施于人”强调的也是“修己”。

2.分析本章说理的特点。

明确

以对话的形式,点出“恕”这一准则,以及具体的做法,明确而详细。

学之所得——第十二章

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”

(《阳货》)

研读第十二章

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

解释红字词语并翻译句子

①小子:老师对学生的称呼

②夫:那

③兴:激发人的感情

④观:观察政治的得失、风俗的盛衰

⑤群:提高人际交往能力

⑥怨:讽刺时政

⑦迩:近

释义:同学们,为什么不学《诗》呢?学《诗》可以激发热情,可以提高观察力,可以团结群众,可以抒发不满。近可以事奉父母,远可以事奉君王,还可以多知道些鸟兽草木的名字。

研读第十二章

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

1.概括主题。

从学习的内容的角度,点出《诗经》的重要价值。

《诗经》是我国最早的诗歌总集,在我国文学史上具有重要地位。孔子很重视《诗经》的教化作用。这段文字全面而精确地概括了《诗经》的审美价值、社会价值、认识价值。

2.分析本章说理的特点。

运用反问和铺陈的手法,详细而全面,语气更强。

学之所惑?

学之所得检测——理解性默写

1.孔子在《论语·雍也》中探讨文与质的关系的句子是:________,________。

2.孔子在《论语·学而》中谈到君子不要求吃足,不要求居住舒适的句子是:________,________。

3.孔子在《论语·里仁》中谈到早晨得知道理,当晚死去也甘心的句子是:________,________。

【答案】

(1)质胜文则野

文胜质则史

(2)君子食无求饱

居无求安

(3)朝闻道

夕死可矣

4.孔子在《论语·里仁》中谈到君子和小人不同的义利观的句子是:________,________。

5.《论语·卫灵公》中,子贡询问孔子有没有可以拿终身去实践的一个字,孔子告诉他是“恕”。接着孔子又对“恕”做了进一步的解释,即“________,________。

6.唐太宗李世民曾说“以人为鉴,可以明得失”,由此可以联想到《论语·里仁》中的“________,________”。

7.青年担当着国家兴盛的重责,应当以《论语·泰伯》中曾子所说的“________,________”自勉。

【答案】

4.君子喻于义

小人喻于利

5.己所不欲

勿施于人

6.见贤思齐焉

见不贤而内自省也

7.士不可以不弘毅

任重而道远

学以致用

知行合一

1.《论语?卫灵公》记载:子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”

同学们,如果让你来回答子贡的问题,你会怎么回答呢?请以“我终身践行的一个字——

”为题,写一篇文章。

2.

“三人行,必有我师焉。”“学而不厌,诲人不倦。”“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”这些耳熟能详的语句,时时响在我们的耳畔。在孔子言论和学说的教诲下,我们不断地成长、前行。同学们,你们平时真正把《论语》自觉作用于学习、生活、做人、做事吗?请跟同学分享《论语》对于你的影响。

《论语》的温度

“学而时习之,不亦说乎;有朋自远方来,不亦乐乎;人不知而不愠,不亦君子乎!”可以说,我们很多人都是背着《论语》长大的。《论语》里的很多名句,张口即来,烂熟于心。可是,即使背得滚瓜烂熟,我也没觉得《论语》在我内心深处扎根生长。

真正从内心去接近、去触摸、去对话《论语》,真正感知到《论语》的温度,真正把《论语》自觉作用于生活,是我教2014级的学生们的时候。

教这一届学生《先秦诸子散文选读》里的《论语》部分,我从内心真的把孔子当成了我的老师,“亲其师,信其道。”孔子,这位平易亲和的邻家老爷爷,他的积极入世、勇于担当,他的关爱学生、诲人不倦,他的博古通今、高尚德行,都令我“心向往之”,并努力践行。

特别是他的“己所不欲,勿施于人”的做事原则,更是深深影响了我。“己所不欲,勿施于人”通常被人们看成是伦理的消极原则,即否定性原则,因为它似乎只是强调人“不要”做什么。其实,它暗含着一种积极正面肯定的伦理原则——“己所欲,施于人”,“己欲立而立人,己欲达而达人”,将心比心,推己及人。

这一点,我感触颇深。如果以前遇到捐款的事情,我会去做,但是只是道义上的,情感上的因素并不是最主要的。但自从学习了《己所不欲,勿施于人》这一课,再捐款帮助别人时,我会觉得,他就是我的兄弟姐妹,他就是我亲爱的家人,他就是我身边的同事,他就是我的老同学好朋友……他就是与我有关的人!帮助他们,就是帮助我的兄弟姐妹,就是帮助我的亲朋好友!

记得有一次刘飞老师把郯城的一位身患癌症的地理老师的信息转发到我们学校QQ群里,我正好看到,当时就觉得这位老师就是我的姐妹,就是我身边的同事,我应该尽绵薄之力,毕竟众人拾柴火焰高!如果是以前,我可能也会伸出援助之手,但我不会强烈地根据自己的心来体贴她的心。是孔子的将心比心,推己及人让我在感情上更能理解他人。《论语》给了我体贴陌生人的温度。

后来在轻松筹的平台上,我又帮助了几位需要帮助的人。虽然,我的一点小小的心意对于受助者来说无异于杯水车薪,但我想发自内心的体贴之情、善良之意应该是无价的。

是的,我相信,发自内心的帮助是无价的,我经常感受到这种美好的情感。

还记得妈妈不止一次给我说过她坐公交车时有人帮助她的事情。有时是帅气的小伙子热心指点她,有时是年轻的姑娘真诚提醒她,有时是能干的大嫂热情照顾她。妈妈在给我详尽叙述事情的经过时,还不时地插上几句:多亏了这些好心人,世人还是好人多!是的,多亏了这些好心人,虽然我无法知道他们的名字,也不清楚他们的容貌,但我对他们的感激之情长存内心!

耶稣说:“你们要别人怎样对待你们,你们也要怎样待他们。”谁不希望自己、家人、朋友在遇到困难需要别人帮助时,别人能伸出友爱的双手呢?!既然这样,那么当别人需要帮助时,我们又怎能视而不见呢?!

而且,真心帮助他人,给予别人温暖,不但自己内心是愉悦的,还能影响身边的人。记得有一年暑假的一个下午,我跟女儿在操场玩得正酣,突然,雷声大作,急雨骤临,我们赶紧朝家跑。跑到家属院门口时,正遇到一位老奶奶在捆绑三轮车上的纸箱子之类的废品。她身材矮小,脊背弯曲,在大雨中吃力地整理着废品。她怎么也不知躲闪呢?她一定很着急吧,她怕大雨把她好不容易捡到的废品都淋湿了吧……看到眼前的一幕,我的心突然抽动了一下,这不就是我们每个人的母亲吗?她们辛苦一生,年老了还在拼命干活,唯恐给子女增加负担。如果她们也遇到了类似的情况怎么办呢?我想,此情此景下,每一个做儿女的都无比希望有人能伸出热情的双手去帮助自己的妈妈。

于是,我快速停下前行的脚步,赶紧帮这位老奶奶整理车上的东西。两个女儿见状,也停下帮忙。在我们母女三人的帮助下,车上的废品很快被捆绑打理好了。我让老奶奶到家属院门卫处避雨,我们仨又跑着回家了。回到家后,两个女儿都夸我做得对,老大还说:“妈妈,其实当时我就想看看你会怎么做。”

我很庆幸,我没有让她们失望;我很庆幸,我给她们做了个好榜样;我也很欣慰,两个女儿都有一颗善良的心。在别人有困难时,她们都能力所能及地去帮助。《论语》给了我温暖,我又把温暖传递给女儿。

设身处地地体贴他人;己所不欲,勿施于人;己所欲,施于人;己欲立而立人,己欲达而达人;将心比心,推己及人。

《论语》给我的温度,不冷,也不烫手,略高于体温,千古恒常。

课外拓展

《论语》是儒家文化的瑰宝,历朝历代,有很多人喜欢用《论语》来取名。你能举出几个例子吗?数年或十数年后,如果你做了父亲或母亲,给你亲爱的孩子取名字,你能从《论语》中取一个既好听又有意义的名字吗?

柳永

陈友谅

彭德怀

陈毅

王尽美

刘思齐

于凤至

李宗仁

陈省身

苏有朋

任贤齐

柳永,原名三变,北宋婉约派著名词人。

柳永出自《论语·子张》:“子夏曰:君子有三变:望之俨然,即之也温,听其言也厉。”

王尽美,中国共产党的创始人之一,中国共产党第一次全国代表大会成员。王尽美取自《论语·八佾》“子谓《韶》“尽美矣,又尽善也。”

于凤至,少帅张学良的原配妻子。于凤至出自《论语·子罕》“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫。”

陈毅出自《论语》:“士不可以不弘毅”。陈毅5岁开蒙入学,父亲陈昌礼给他取的学名叫世俊,号仲弘,希望他能成为一个才智出众的俊杰人物。陈毅在成都德胜乡读高小时十分敬佩北宋文学家苏洵,苏洵字明允,为此陈毅曾将“明允”倒过来,一度取名“陈允明”。陈毅15岁考入成都甲种工业职业学校,18岁赴法勤工俭学。一天,他读到《论语》“士不可以不弘毅”这句话,感触很深。他想,要推翻压在中国人民头上的三座大山,任重而道远,光有弘不够,还须有毅,坚持始终,于是他改名陈毅。他考取留法勤工俭学的红榜上即署名“陈毅”。

彭德怀出自《论语》:“君子怀德,小人怀土”。彭德怀,1898年10月24日出生于湖南省湘潭县乌石寨一户贫苦农民家里,原名叫彭得华。彭得华曾给自己起了个号叫“石穿”(水滴石穿

之意),1922年改名“彭德怀”,考入湖南陆军军官讲武堂,毕业后回湘军任排长、连长、营长。一天,他对妻子说:“你知道我为什么要改名叫彭德怀吗?‘君子怀德,小人怀土’,我不想升官发财,置田买地,我要做一个有道德的、多为人民办好事的人,所以我改名为彭德怀。以后你就叫我‘德怀’好了。”

陈友谅,元朝末年群雄之一,农民起义领袖。

陈友谅出自《论语·季氏》:子曰:“益者三友,友直,友谅,友多闻。”

李宗仁,字德邻,抗日名将,抗战时任第五战区司令长官,取得台儿庄大捷,中华民国副总统。

李宗仁出自《论语》:“德不孤,必有邻”。

孙立人,抗日名将,率中国远征军两次赴缅作战,使中国军队赢得巨大国际声誉。

孙立人出自《论语》:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”

陈省身,美国科学院院士,中国科学院外籍院士,20世纪最伟大的数学家之一,“微分几何之父”。

陈省身出自《论语·学而篇》:“曾子曰:吾日三省吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

《论语》十二章

1.了解孔子及《论语》,全面了解孔子的思想主张。

2.理解、整理、归纳本文重要的实词、虚词、文言句式等文言基础知识。

3.学以致用,知行合一。理解本文所讲的立身处世之道,思考它们在当今社会中的现实意义,提升自己的修养。

素养目标

诵读指导

划分节奏,明确重音和语调。

例如:

子曰:“知者/不惑,仁者/不忧,勇者/不惧。”

子曰:“君子/喻于义,小人/喻于利。”

子曰:“见贤/思齐焉,见不贤/而内自省也。”

诵读指导

划分节奏,明确重音和语调。

例如:

子曰:“知者/不惑,仁者/不忧,勇者/不惧。”

子曰:“君子/喻于义,小人/喻于利。”

子曰:“见贤/思齐焉,见不贤/而内自省也。”

诵读指导

学之所得展示、交流

学之所得展示

学之所得检查

重点实词——就

?晋武帝征李密为太子洗马,李密以赡养祖母具表不就(

)职。州官令人持刀就(

)之,迫曰:“不者,请就(

)汤镬。”李密不为所动。遂不就(

)车。

学之所得检查

重点实词——就

?晋武帝征李密为太子洗马,李密以赡养祖母具表不就(就职)职。州官令人持刀就(靠近)之,迫曰:“不者,请就(受,接受)汤镬。”李密不为所动。遂不就(登)车。

重点实词——克

齐将率众与魏战于桂陵,既克(

),威震天下。齐兵战后日益骄纵,未能克(

)己,以致民怨四起,皆以为身处富强之国而不克(

)蒙其泽。

重点实词——克

齐将率众与魏战于桂陵,既克(战胜),威震天下。齐兵战后日益骄纵,未能克(约束)己,以致民怨四起,皆以为身处富强之国而不克(能够)蒙其泽。

重点虚词——而

兵者,诡道也,须戮力同心。蟹六跪而(1)二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者也,而况(2)战乎?故冯婉贞曰:“诸君而(3)有意,瞻予马首可也。”婉贞,而(4)翁豪杰者,然青取之于蓝而(5)青于蓝。婉贞博学而(6)日参省乎己,非特效书生终日而(5)思也。众应之。既而(8),婉贞率诸少年结束而(9)出,果大捷。众皆叹:婉贞,小女子而已(10);其行,乃巾帼英杰而(11)。

重点虚词——而

兵者,诡道也,须戮力同心。蟹六跪而(1)二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者也,而况(2)战乎?故冯婉贞曰:“诸君而(3)有意,瞻予马首可也。”婉贞,而(4)翁豪杰者,然青取之于蓝而(5)青于蓝。婉贞博学而(6)日参省乎己,非特效书生终日而(5)思也。众应之。既而(8),婉贞率诸少年结束而(9)出,果大捷。众皆叹:婉贞,小女子而已(10);其行,乃巾帼英杰而(11)。

(1)连词,表并列。(2)复音词,即“何况”,用反问语气表示更进一层的意思。(3)连词,表假设。(4)代词,通“尔”。你,你的。(50)连词,表转折。(6)连词,表递进。(7)连词,表修饰。(8)复音词,不久,一会儿。(9)连词,表承接。(10)复音词,放在句尾,表限制的语气助词,相当于“罢了”。(11)语气助词,表肯定语气。

重点虚词——焉

秦军过崤山间,见峭峭焉(1),狭狭焉(2),未料有伏焉(3),将士虽全力以搏,无奈进退不能,少焉(4),死之殆尽,故致大败。于是余有叹焉(5),骄而轻敌若此,焉(6)能不败?万军于之何加焉(7)?但以其傲,斥焉(8),则必无颜世上矣。

重点虚词——焉

秦军过崤山间,见峭峭焉(1),狭狭焉(2),未料有伏焉(3),将士虽全力以搏,无奈进退不能,少焉(4),死之殆尽,故致大败。于是余有叹焉(5),骄而轻敌若此,焉(6)能不败?万军于之何加焉(7)?但以其傲,斥焉(8),则必无颜世上矣。

(1)(2)形容词词尾,约同于“然”,相当于“……的样子”。(3)兼词,相当于“于彼”,在那里。(4)句中语气助词,表示停顿。(5)语气助词,不译。(6)疑问代词,怎么,哪里。(7句末语气助词,相当于“呢”。(8)代词,相当于“之”,他们。

学之所得——第一章

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”

(《学而》)

研读第一章

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”(《学而》)

解释红字词语并翻译句子

①食:动词,吃饭

②敏:勤勉

③有道:有才艺或者有道德的人

释义:君子,饮食不求饱足,居住不求舒适,对工作勤劳敏捷,说话却小心谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样就可以说是好学了。

研读第一章

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”(《学而》)

1.概括主题。

从“好学”的标准出发,讲的是君子日常行为的准则。

孔子认为,君子要善于抵制过分的物欲,要尽可能地把精力用于追求理想和真理上。人活着不仅仅为了求得饱暖安逸,还应该有一种对理想的追求精神。通过不断地去接近有道之人来匡正自己。

2.

分析本章说理的特点。

以具体的行为要求来说理,深刻而平实。

学之所得——第七章

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

研读第七章

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

解释红字词语并翻译句子

①士:读书人。

②弘毅:志向远大,意志坚强。弘,广大。毅,坚强,刚毅。

③已:停止。

释义:有抱负的人不可以不胸怀宽广,意志坚定,因为他肩负着重大的使命(或责任),路途又很遥远。把实现‘仁’的理想看作自己的使命,不也很重大吗?直到死才停止,这不也是很遥远吗?

研读第七章

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

1.概括主题。

从精神状态的角度出发,点明读书人应该具备刚毅的品格,因为只有具备了这种品格才可以接受重任,才能够不不半途而废,才可以实现自己的理想。而“仁”应该是读书人毕生追求的目标。实现仁道是漫长而艰巨的。作为一个有理想、有抱负的人,应当勇于担当时代的重任,坚毅刚强,戮力奋斗。

2.分析本章说理的特点。

运用双重否定和反问句的形式,增强语气。

学之所得——第八章

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

研读第八章

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

解释红字词语并翻译句子

①譬:比喻,比方

②篑:盛土的筐子。

③止:停下来

④平地:填平洼地

⑤虽,古义:即使;今义:虽然。

释义:孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土就完成了,这时停下来,是我自己要停下来的。又好比平整土地,虽然只倒下一筐土,如果决心继续,还是要自己去干的。”

研读第八章

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

1.概括主题。

从人的主观性的角度出发,强调不论做事还是为人,贵在持之以恒,功亏一篑也好,持之以恒也罢,关键都在于自己。

2.分析本章说理的特点。

运用比喻和散句,说理生动自然。

学之所得——第十章

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)

研读第十章

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)

活动一:解释红字词语并翻译句子

①克己复礼:约束自我,使言行归复于先王之礼。

②一日:一旦

③归:称赞,赞许

④目:条目,细则

⑤礼:名词作动词,合乎礼

⑥事:实践,从事

研读第十章

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)

1.概括主题。

从实践的角度,阐述了孔子对“仁”的理解以及如何通过自己的行动来实现“仁”。其关键是克己复礼。具体是要“视、听、言、动”都符合礼。从这个层面上来说,“仁”是“礼”的内化和自觉。

2.分析本章说理的特点。

以对话的形式,层层深入,说出符合“礼”的具体做法。

学之所得——第十一章

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

研读第十一章

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

解释红字词语并翻译句子

①一言:一个字

②其:大概,表示推测、估计。

③恕:宽恕

④于:介词,可以翻译成“给”

释义:有什么话是可以终身奉行的吗?”孔子(就回答)说:“那就应该是“宽恕”了吧!自己不想要的,也不要强加给别人。”

研读第十一章

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

1.概括主题。

明确

从人的行为准则的角度出发,提出孔子认为推己及人的“恕”是可以终身奉行的原则。“己所不欲,勿施于人”强调的也是“修己”。

2.分析本章说理的特点。

明确

以对话的形式,点出“恕”这一准则,以及具体的做法,明确而详细。

学之所得——第十二章

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”

(《阳货》)

研读第十二章

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

解释红字词语并翻译句子

①小子:老师对学生的称呼

②夫:那

③兴:激发人的感情

④观:观察政治的得失、风俗的盛衰

⑤群:提高人际交往能力

⑥怨:讽刺时政

⑦迩:近

释义:同学们,为什么不学《诗》呢?学《诗》可以激发热情,可以提高观察力,可以团结群众,可以抒发不满。近可以事奉父母,远可以事奉君王,还可以多知道些鸟兽草木的名字。

研读第十二章

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

1.概括主题。

从学习的内容的角度,点出《诗经》的重要价值。

《诗经》是我国最早的诗歌总集,在我国文学史上具有重要地位。孔子很重视《诗经》的教化作用。这段文字全面而精确地概括了《诗经》的审美价值、社会价值、认识价值。

2.分析本章说理的特点。

运用反问和铺陈的手法,详细而全面,语气更强。

学之所惑?

学之所得检测——理解性默写

1.孔子在《论语·雍也》中探讨文与质的关系的句子是:________,________。

2.孔子在《论语·学而》中谈到君子不要求吃足,不要求居住舒适的句子是:________,________。

3.孔子在《论语·里仁》中谈到早晨得知道理,当晚死去也甘心的句子是:________,________。

【答案】

(1)质胜文则野

文胜质则史

(2)君子食无求饱

居无求安

(3)朝闻道

夕死可矣

4.孔子在《论语·里仁》中谈到君子和小人不同的义利观的句子是:________,________。

5.《论语·卫灵公》中,子贡询问孔子有没有可以拿终身去实践的一个字,孔子告诉他是“恕”。接着孔子又对“恕”做了进一步的解释,即“________,________。

6.唐太宗李世民曾说“以人为鉴,可以明得失”,由此可以联想到《论语·里仁》中的“________,________”。

7.青年担当着国家兴盛的重责,应当以《论语·泰伯》中曾子所说的“________,________”自勉。

【答案】

4.君子喻于义

小人喻于利

5.己所不欲

勿施于人

6.见贤思齐焉

见不贤而内自省也

7.士不可以不弘毅

任重而道远

学以致用

知行合一

1.《论语?卫灵公》记载:子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”

同学们,如果让你来回答子贡的问题,你会怎么回答呢?请以“我终身践行的一个字——

”为题,写一篇文章。

2.

“三人行,必有我师焉。”“学而不厌,诲人不倦。”“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”这些耳熟能详的语句,时时响在我们的耳畔。在孔子言论和学说的教诲下,我们不断地成长、前行。同学们,你们平时真正把《论语》自觉作用于学习、生活、做人、做事吗?请跟同学分享《论语》对于你的影响。

《论语》的温度

“学而时习之,不亦说乎;有朋自远方来,不亦乐乎;人不知而不愠,不亦君子乎!”可以说,我们很多人都是背着《论语》长大的。《论语》里的很多名句,张口即来,烂熟于心。可是,即使背得滚瓜烂熟,我也没觉得《论语》在我内心深处扎根生长。

真正从内心去接近、去触摸、去对话《论语》,真正感知到《论语》的温度,真正把《论语》自觉作用于生活,是我教2014级的学生们的时候。

教这一届学生《先秦诸子散文选读》里的《论语》部分,我从内心真的把孔子当成了我的老师,“亲其师,信其道。”孔子,这位平易亲和的邻家老爷爷,他的积极入世、勇于担当,他的关爱学生、诲人不倦,他的博古通今、高尚德行,都令我“心向往之”,并努力践行。

特别是他的“己所不欲,勿施于人”的做事原则,更是深深影响了我。“己所不欲,勿施于人”通常被人们看成是伦理的消极原则,即否定性原则,因为它似乎只是强调人“不要”做什么。其实,它暗含着一种积极正面肯定的伦理原则——“己所欲,施于人”,“己欲立而立人,己欲达而达人”,将心比心,推己及人。

这一点,我感触颇深。如果以前遇到捐款的事情,我会去做,但是只是道义上的,情感上的因素并不是最主要的。但自从学习了《己所不欲,勿施于人》这一课,再捐款帮助别人时,我会觉得,他就是我的兄弟姐妹,他就是我亲爱的家人,他就是我身边的同事,他就是我的老同学好朋友……他就是与我有关的人!帮助他们,就是帮助我的兄弟姐妹,就是帮助我的亲朋好友!

记得有一次刘飞老师把郯城的一位身患癌症的地理老师的信息转发到我们学校QQ群里,我正好看到,当时就觉得这位老师就是我的姐妹,就是我身边的同事,我应该尽绵薄之力,毕竟众人拾柴火焰高!如果是以前,我可能也会伸出援助之手,但我不会强烈地根据自己的心来体贴她的心。是孔子的将心比心,推己及人让我在感情上更能理解他人。《论语》给了我体贴陌生人的温度。

后来在轻松筹的平台上,我又帮助了几位需要帮助的人。虽然,我的一点小小的心意对于受助者来说无异于杯水车薪,但我想发自内心的体贴之情、善良之意应该是无价的。

是的,我相信,发自内心的帮助是无价的,我经常感受到这种美好的情感。

还记得妈妈不止一次给我说过她坐公交车时有人帮助她的事情。有时是帅气的小伙子热心指点她,有时是年轻的姑娘真诚提醒她,有时是能干的大嫂热情照顾她。妈妈在给我详尽叙述事情的经过时,还不时地插上几句:多亏了这些好心人,世人还是好人多!是的,多亏了这些好心人,虽然我无法知道他们的名字,也不清楚他们的容貌,但我对他们的感激之情长存内心!

耶稣说:“你们要别人怎样对待你们,你们也要怎样待他们。”谁不希望自己、家人、朋友在遇到困难需要别人帮助时,别人能伸出友爱的双手呢?!既然这样,那么当别人需要帮助时,我们又怎能视而不见呢?!

而且,真心帮助他人,给予别人温暖,不但自己内心是愉悦的,还能影响身边的人。记得有一年暑假的一个下午,我跟女儿在操场玩得正酣,突然,雷声大作,急雨骤临,我们赶紧朝家跑。跑到家属院门口时,正遇到一位老奶奶在捆绑三轮车上的纸箱子之类的废品。她身材矮小,脊背弯曲,在大雨中吃力地整理着废品。她怎么也不知躲闪呢?她一定很着急吧,她怕大雨把她好不容易捡到的废品都淋湿了吧……看到眼前的一幕,我的心突然抽动了一下,这不就是我们每个人的母亲吗?她们辛苦一生,年老了还在拼命干活,唯恐给子女增加负担。如果她们也遇到了类似的情况怎么办呢?我想,此情此景下,每一个做儿女的都无比希望有人能伸出热情的双手去帮助自己的妈妈。

于是,我快速停下前行的脚步,赶紧帮这位老奶奶整理车上的东西。两个女儿见状,也停下帮忙。在我们母女三人的帮助下,车上的废品很快被捆绑打理好了。我让老奶奶到家属院门卫处避雨,我们仨又跑着回家了。回到家后,两个女儿都夸我做得对,老大还说:“妈妈,其实当时我就想看看你会怎么做。”

我很庆幸,我没有让她们失望;我很庆幸,我给她们做了个好榜样;我也很欣慰,两个女儿都有一颗善良的心。在别人有困难时,她们都能力所能及地去帮助。《论语》给了我温暖,我又把温暖传递给女儿。

设身处地地体贴他人;己所不欲,勿施于人;己所欲,施于人;己欲立而立人,己欲达而达人;将心比心,推己及人。

《论语》给我的温度,不冷,也不烫手,略高于体温,千古恒常。

课外拓展

《论语》是儒家文化的瑰宝,历朝历代,有很多人喜欢用《论语》来取名。你能举出几个例子吗?数年或十数年后,如果你做了父亲或母亲,给你亲爱的孩子取名字,你能从《论语》中取一个既好听又有意义的名字吗?

柳永

陈友谅

彭德怀

陈毅

王尽美

刘思齐

于凤至

李宗仁

陈省身

苏有朋

任贤齐

柳永,原名三变,北宋婉约派著名词人。

柳永出自《论语·子张》:“子夏曰:君子有三变:望之俨然,即之也温,听其言也厉。”

王尽美,中国共产党的创始人之一,中国共产党第一次全国代表大会成员。王尽美取自《论语·八佾》“子谓《韶》“尽美矣,又尽善也。”

于凤至,少帅张学良的原配妻子。于凤至出自《论语·子罕》“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫。”

陈毅出自《论语》:“士不可以不弘毅”。陈毅5岁开蒙入学,父亲陈昌礼给他取的学名叫世俊,号仲弘,希望他能成为一个才智出众的俊杰人物。陈毅在成都德胜乡读高小时十分敬佩北宋文学家苏洵,苏洵字明允,为此陈毅曾将“明允”倒过来,一度取名“陈允明”。陈毅15岁考入成都甲种工业职业学校,18岁赴法勤工俭学。一天,他读到《论语》“士不可以不弘毅”这句话,感触很深。他想,要推翻压在中国人民头上的三座大山,任重而道远,光有弘不够,还须有毅,坚持始终,于是他改名陈毅。他考取留法勤工俭学的红榜上即署名“陈毅”。

彭德怀出自《论语》:“君子怀德,小人怀土”。彭德怀,1898年10月24日出生于湖南省湘潭县乌石寨一户贫苦农民家里,原名叫彭得华。彭得华曾给自己起了个号叫“石穿”(水滴石穿

之意),1922年改名“彭德怀”,考入湖南陆军军官讲武堂,毕业后回湘军任排长、连长、营长。一天,他对妻子说:“你知道我为什么要改名叫彭德怀吗?‘君子怀德,小人怀土’,我不想升官发财,置田买地,我要做一个有道德的、多为人民办好事的人,所以我改名为彭德怀。以后你就叫我‘德怀’好了。”

陈友谅,元朝末年群雄之一,农民起义领袖。

陈友谅出自《论语·季氏》:子曰:“益者三友,友直,友谅,友多闻。”

李宗仁,字德邻,抗日名将,抗战时任第五战区司令长官,取得台儿庄大捷,中华民国副总统。

李宗仁出自《论语》:“德不孤,必有邻”。

孙立人,抗日名将,率中国远征军两次赴缅作战,使中国军队赢得巨大国际声誉。

孙立人出自《论语》:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”

陈省身,美国科学院院士,中国科学院外籍院士,20世纪最伟大的数学家之一,“微分几何之父”。

陈省身出自《论语·学而篇》:“曾子曰:吾日三省吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”