2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.1《论语》十二章 课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.1《论语》十二章 课件(37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 940.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-17 11:16:05 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

《论语》十二章

学习目标

1.了解《论语》的创作背景、内容及影响。

2.疏通文意,掌握重点实词、虚词的意义和用法。

3.了解各则语录的内容,了解儒家传统文化的精髓,传承中华民族精神。

《论语》其书

《论语》(lún

yǔ),是春秋时期思想家、教育家孔子的弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集,成书于战国前期。全书共20篇492章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。作品多为语录,但辞约义富,有些语句、篇章形象生动,其主要特点是语言简练,浅近易懂,而用意深远,有一种雍容和顺、纡徐含蓄的风格,能在简单的对话和行动中展示人物形象。

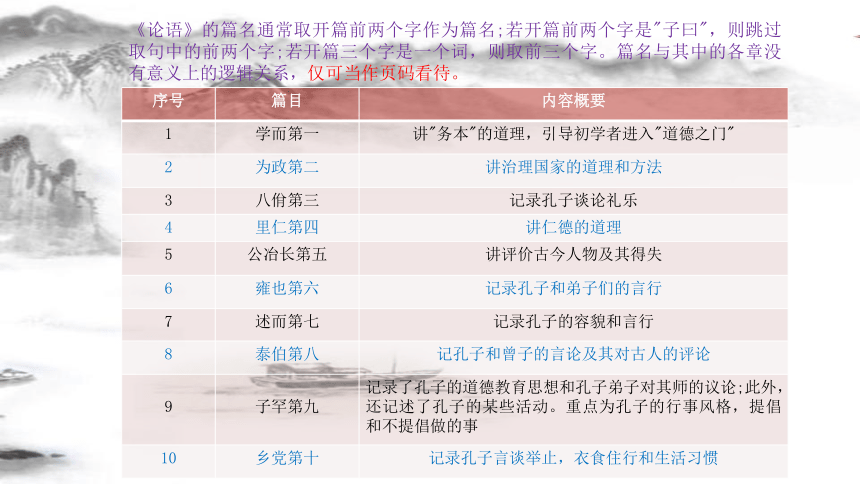

序号

篇目

内容概要

1

学而第一

讲"务本"的道理,引导初学者进入"道德之门"

2

为政第二

讲治理国家的道理和方法

3

八佾第三

记录孔子谈论礼乐

4

里仁第四

讲仁德的道理

5

公冶长第五

讲评价古今人物及其得失

6

雍也第六

记录孔子和弟子们的言行

7

述而第七

记录孔子的容貌和言行

8

泰伯第八

记孔子和曾子的言论及其对古人的评论

9

子罕第九

记录了孔子的道德教育思想和孔子弟子对其师的议论;此外,还记述了孔子的某些活动。重点为孔子的行事风格,提倡和不提倡做的事

10

乡党第十

记录孔子言谈举止,衣食住行和生活习惯

《论语》的篇名通常取开篇前两个字作为篇名;若开篇前两个字是"子曰",则跳过取句中的前两个字;若开篇三个字是一个词,则取前三个字。篇名与其中的各章没有意义上的逻辑关系,仅可当作页码看待。

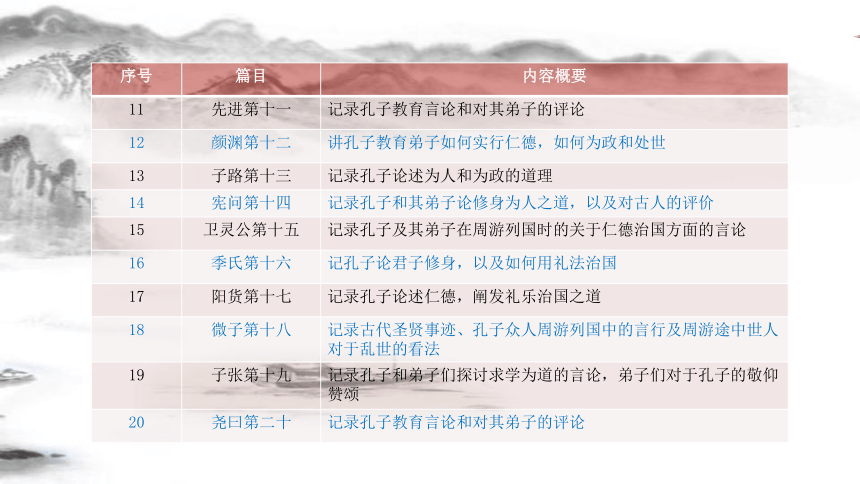

序号

篇目

内容概要

11

先进第十一

记录孔子教育言论和对其弟子的评论

12

颜渊第十二

讲孔子教育弟子如何实行仁德,如何为政和处世

13

子路第十三

记录孔子论述为人和为政的道理

14

宪问第十四

记录孔子和其弟子论修身为人之道,以及对古人的评价

15

卫灵公第十五

记录孔子及其弟子在周游列国时的关于仁德治国方面的言论

16

季氏第十六

记孔子论君子修身,以及如何用礼法治国

17

阳货第十七

记录孔子论述仁德,阐发礼乐治国之道

18

微子第十八

记录古代圣贤事迹、孔子众人周游列国中的言行及周游途中世人对于乱世的看法

19

子张第十九

记录孔子和弟子们探讨求学为道的言论,弟子们对于孔子的敬仰赞颂

20

尧曰第二十

记录孔子教育言论和对其弟子的评论

《论语》是孔门弟子集体智慧的结晶。其编纂者主要是仲弓、子游、子夏、子贡,他们忧虑师道失传,首先商量起草以纪念老师。然后和少数留在鲁国的弟子及再传弟子完成。

清代学者崔述注意到今本《论语》前后十篇在文体和称谓上存在差异,前十篇记孔子答定公、哀公之问,皆变文称"孔子对曰",以表示尊君。答大夫之问则称"子曰",表示有别于君,"以辨上下而定民志"。而后十篇中的《先进》《颜渊》等篇,答大夫之问也皆作"孔子对曰",故怀疑"前十篇皆有子、曾子门人所记,去圣未远,礼制方明;后十篇则后人所续记,其时卿位益尊,卿权益重,盖有习于当世所称而未尝详考其体例者,故不能无异同也"。又如,前十篇中孔子一般称"子"不称"孔子",门人问学也不作"问于孔子"。而后十篇中的《季氏》《微子》多称孔子,《阳货》篇子张问仁,《尧曰》篇子张问政,皆称"问于孔子",与《论语》其他篇不同,"其非孔氏遗书明甚,盖皆后人采之他书者"。受崔述的影响,以后学者继续从《论语》前后十篇用语、称谓的差异对其成书作出判断,有学者甚至认为《论语》最初只有单独的篇,其编定成书,要在汉代以后。

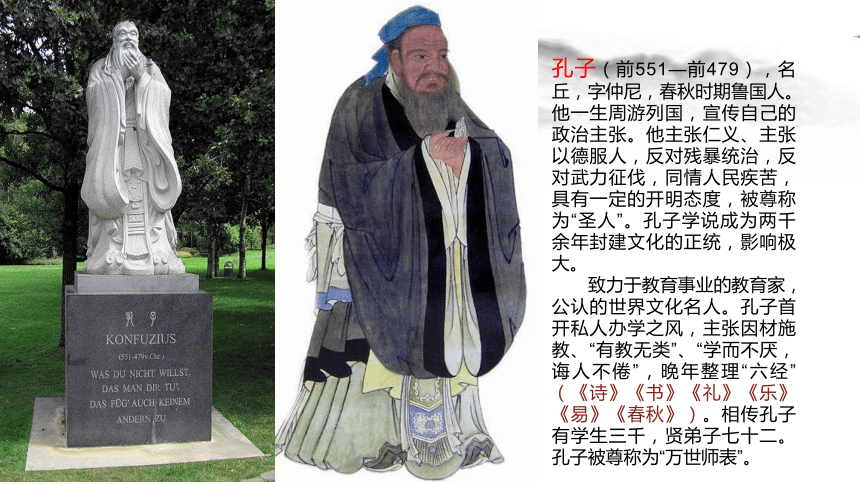

孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人。他一生周游列国,宣传自己的政治主张。他主张仁义、主张以德服人,反对残暴统治,反对武力征伐,同情人民疾苦,具有一定的开明态度,被尊称为“圣人”。孔子学说成为两千余年封建文化的正统,影响极大。

致力于教育事业的教育家,公认的世界文化名人。孔子首开私人办学之风,主张因材施教、“有教无类”、“学而不厌,诲人不倦”,晚年整理“六经”(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)。相传孔子有学生三千,贤弟子七十二。孔子被尊称为“万世师表”。

春秋时期,天下争战不断,动荡不安。春秋后期,诸侯国的数量也大大减少,只剩下十几个。而诸侯国内部的矛盾又凸显出来,不少诸侯国的国政被国内公族、卿大夫掌握,公族、卿大夫和国君之间矛盾尖锐,甚至出现了国君被逼出逃,臣子弑君篡国的事情。孔子生活在春秋后期。关于为政,孔子最看重的是“礼”。所谓“礼”,不仅指在日常生活中、宗庙祭祀活动中的礼仪、礼节,还包括个人行为规范,以及人与人之间、各个阶层之间所应遵循的规范。在孔子的心目中,西周的“礼”已经很完备了,因此,他主张取法周礼。从这种思想出发,孔子认为为政应以“正名”为先,即“君君,臣臣,父父,子子”。君臣父子各守其“礼”,社会就能重新走上正轨。很显然,孔子“正名”的思想是鉴于当时君不像君、臣不像臣的现实而阐发的。孔子也讲“仁”,不过“仁”更是作为对个人道德修养的要求而提出来的。对于从政者,他提出要“爱人”,要“身正”,即讲求“德治”。

了解背景

语录体

语录体常用于弟子记录导师的言行,有时也用于佛门的传教记录。它偏重于言语的记录,不讲篇章结构,不讲篇与篇甚至段与段之间时间和内容上的必然联系。作为语录体的典范的《论语》,其主要体式有四种:①格言体,直录孔子及其弟子的言论;②答问体,即先指出问者及其所问问题,然后记录孔子的回答;③对话体,记录孔子跟弟子或其他人之间的对话经过情形;④议事体,一边记叙事情的经过,一边记录孔子的言论。

原文及翻译

①子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

翻译:孔子说:“君子饮食不要求饱足,居住不要求安适,行事勤勉,言语谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这可以说是好学了。”

②子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)

翻译:孔子说:“一个人如果没有仁德,怎样对待礼呢?一个人如果没有仁德,怎样对待音乐呢?”

③子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

翻译:孔子说:“早晨得知真理,当晚死去都可以啊。”

④子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

翻译:孔子说:“君子知晓的是义,小人知晓的是利。

⑤子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

翻译:孔子说:“看见贤者,便应该想着向他看齐;看见不贤的人,便应该反省自己(有没有同他类似的毛病)”。

⑥子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

翻译:孔子说:“质朴超过文采就会粗野鄙俗,文采超过质朴就会虚饰浮夸。文质兼备,配合适当,这才是君子。”

⑦曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

翻译:曾子说:“士不可以不志向远大,意志坚强,因为他们责任重大,路途遥远。把实现仁道作为自己的责任,这不是很重大吗?一直到死方才停止,这不是很遥远吗?”

⑧子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

翻译:孔子说:“好比积土堆山,只差一筐土没有成功,停下来,是我自己停下来的。好比填平洼地,虽然才倒了一筐土,但继续堆下去,那是我自己在往前努力。”

⑨子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

翻译:孔子说:“聪明的人不迷惑,仁德的人不忧愁,勇敢的人不畏惧。”

⑩颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为人由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,请事斯语矣。”(《颜渊》)

翻译:颜渊问仁德。孔子说:“约束自我,使言行归复于先王之礼,这就是仁。一旦做到这样了,天下人就会称赞你是个仁人了。实践仁德在于自己,哪里在于别人呢?”颜渊说:“请问行仁德的具体条目。”孔子说:“不合礼的事不看,不合礼的话不听,不合礼的话不说,不合礼的事不做。”颜渊说:“我虽然不聪敏,让我实践您这话吧。”

?子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

翻译:子贡问道:“有一个字而可以去终身实践它吗?”孔子说:“大概是‘恕’吧!自己所不想要的任何事物,就不要强加给别人。”

?子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

翻译:孔子说:“学生们为什么没有人学习《诗》呢?读《诗》可以激发人的感情,可以观察政治的得失、风俗的盛衰,可以提高人际交往能力,可以讽刺时政。近可用于侍奉父母,远可用于侍奉君主。而且多多认识鸟兽草木的名称。”

解释下列句子中标注的词。

巩固重点词语

(1)敏于事而慎于言?

(

)

(2)就有道而正焉(

)

(3)人而不仁,如礼何(

)

(4)朝闻道,夕死可矣(

)

(5)君子喻于义(

)

(6)见贤思齐焉(

)

(7)见不贤而内自省也(

)

(8)质胜文则野(

)

(9)文胜质则史(

)

(10)文质彬彬,然后君子(

)

(11)士不可以不弘毅(

)

(12)譬如为山,未成一篑(

)

(13)知者不惑(

)

(14)天下归仁焉(

)

(15)请问其目

(

)

(16)请事斯语矣

(

)

(17)有一言而可以终身行之者乎(

)

(18)己所不欲,勿施于人(

)

(19)可以兴(

)

(20)可以观

(

)

(21)可以群(

)

(22)可以怨

(

)

(23)迩之事父,远之事君(

)

(24)多识于鸟兽草木之名(

)

勤勉

靠近、看齐

指有才艺或有道德的人

匡正、端正

如果

把(对)……怎么样(怎么办)

为……而死

明白,知晓

用

有贤德、有才华的人

向……看齐

连词,表顺承

反省

质朴、朴实

华美、文采

虚饰、浮夸

粗野、鄙俗

文质兼备,配合适当的样子

志向远大,意志坚强

盛土的竹筐

同“智”,聪明

疑惑,被世事所迷惑

称赞,称许

条目,细则

实践,从事

字

实践

施加

指激发人的感情

指观察政治的得失、风俗的盛衰

指提高人际交往能力

指讽刺时政

近

对

研读文本

1、在《学而》篇中,孔子认为怎样才算是好学?

孔子认为,作为一个君子,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,尽可能地把精力用在追求理想和真理上。

他在工作方面应当勤劳敏捷,谨慎小心,而且能经常检讨自己,请有道德的人对自己的言行加以匡正。

不去不去追求物质享受,不贪图安乐,把注意力放在做有意义的事情上面,追求真理,既有勤奋的精神,又有高明的方法,这才可以算是热爱学习。

2、第二章中,孔子认为“礼、乐”和“仁”之间有什么关系?

乐是人们表达思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。

礼与乐都是外在的表现,而仁则是人们内心的道德情感和要求,所以乐必须反映人们的仁德。

这里,孔子把礼、乐和仁紧紧联系起来,认为没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

3、“朝闻道,夕死可矣”表现了孔子怎样的道德价值观?

“朝闻道,夕死可矣”这句话中“道”指的是儒家的“仁义之道”,“死”是动词的为动用法,意思是“为……而死”。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。

这就是孔子的道德价值观,这就是“朝闻道,夕死可矣”这句话中所包含的深刻的内涵。

4、“君子喻于义,小人喻于利”表现了孔子怎样的义利观?

“君子喻于义,小人喻于利”是孔子的学说中对后世影响较大的一句话,一直为人们所传颂。这里明确提出了义利问题。

孔子认为利要服从义,要重义轻利,这里的义指服从等级秩序的道德。一味追求个人利益,就会犯上作乱,破坏等级秩序。所以,孔子把一味追求个人利益的人视为小人。

经过后代儒家的发展,这种思想就变成义与利尖锐对立、非此即彼的义利观。

5、“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”谈了应该怎样修养自己的道德?

本章谈的是个人道德修养问题。

这就是修养方法之一,即见贤思齐,见不贤而内自省。实际上就是取别人之长补自己之短,同时又以别人的过失为鉴,不重蹈别人的覆辙。

这是一种理性主义的态度,在今天仍不失其精辟之见。

6、第六章表现了孔子怎样的文质思想?

这段话言简意赅,确切地说明了文与质的正确关系和君子的人格模式,高度概括了孔子的文质思想。文与质是对立统一的,它们相互依存,不可分离。文采与质朴是同样重要的。

孔子的文质思想,经过两千多年的实践,不断得到丰富和发展,极大地影响了人们的思想和行为,产生了深远的影响。

7、如何理解曾子的“士不可以不弘毅,任重而道远”这句话?

这句话的意思是:士人不可不志向远大,意志坚强,因为责任重大,路途遥远。

对一个想要有所作为的人来说,远大的志向和坚强的意志是缺一不可的。

8、“譬如为山”这段话含有什么哲理?

以堆土为喻,从反、正两个方面,说明事情的成败在于人的作为。

做事中道而止,则前功尽弃;努力进取,终将获得成功。成败的关键不在于力量大小,而在于是否锲而不舍,是否持之以恒。

9、孔子认为真正的君子有怎样的品质?

在儒家传统道德中,智、仁、勇是重要的三个范畴。《中庸》说:“知,仁、勇三者,天下之达德也。”

有智慧的人能将事理看得明白透彻,所以不会迷惑。

仁者存公心,去私欲,乐天知命,不患得患失,所以不忧虑。

有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不惧。

孔子希望自己的学生能具备这三德,成为真正的君子。

10、如何理解“克己复礼”?“仁”和“礼”是怎样的一种关系?

“克己复礼”是指约束自我,使言行归复于先王之礼,这是孔子的重要思想之一。

关系:在孔子看来,“仁”和“礼”是融为一体的,“仁”是“礼”的精神支柱,“礼”是“仁”的一种体现,“仁”是目的,而“礼”则是手段,是为实现“仁”而服务的,核心仍是“仁”。

11、赏析“己所不欲,勿施于人”这句话。

自己不喜欢的事,不强加给别人。

这是种将心比心、设身处地、推己及人的心理,也就是孔子的“仁”。

它实际上是告勉学者:欲达到“仁”的境界,固然要“克己复礼”,而居心敬恕与无怨,且展现于外,内外如一,同样亦为“仁”。

12、在《阳货》一章中,孔子高度评价《诗经》,并要求学生们学习《诗经》。请查阅相关资料,谈谈孔子对《诗经》传播的贡献。

①孔子整理过《诗经》还为《诗经》正过乐。

②孔子将《诗经》作为治国理政的指导性文献,要求人们将它运用于政务和外交领域,这扩大了《诗经》的影响力。孔子说:“不学《诗》,无以言。”(《论语·季氏》)

③孔子将《诗经》作为教育学生的教材,积极挖掘、发挥《诗经》的教育功能。孔子认为《诗经》的内容和思想都是纯净的、无邪的,可以陶冶人们的情操,是教育人们的好教材。

讨论

孔子的“仁”的学说蕴含着哪些值得弘扬的思想精华?

第一,“己所不欲,勿施于人”的思想在现代仍然具有巨大的意义。它意味着:我们不是在他人对我们好的情况下,才回报式的对他人好;我们对他人好,也根本不是为了得到他人的回报;我们无条件的对他人好,只根据自己的心来体贴他人的心。这凸显了孔子乃至中华民族崇高的道德精神。

第二,“克己复礼为仁”的思想对现代人也有一定的启发意义。不管什么时候,人都是社会性的动物,必须考虑到他人的存在,考虑到社群的秩序,所以,也必须对自我的思想情感和行为加以规范。孔子宣扬的“礼”固然有不少需要扬弃的内容,但其中严于律己的基本精神值得我们继承。

作业

本课章句涉及孔子哪些思想观念?结合《论语》其他相关章句,梳理这些思想之间的关系,请设计思维导图展现孔子的核心思想体系。

谢谢观看!

《论语》十二章

学习目标

1.了解《论语》的创作背景、内容及影响。

2.疏通文意,掌握重点实词、虚词的意义和用法。

3.了解各则语录的内容,了解儒家传统文化的精髓,传承中华民族精神。

《论语》其书

《论语》(lún

yǔ),是春秋时期思想家、教育家孔子的弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集,成书于战国前期。全书共20篇492章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。作品多为语录,但辞约义富,有些语句、篇章形象生动,其主要特点是语言简练,浅近易懂,而用意深远,有一种雍容和顺、纡徐含蓄的风格,能在简单的对话和行动中展示人物形象。

序号

篇目

内容概要

1

学而第一

讲"务本"的道理,引导初学者进入"道德之门"

2

为政第二

讲治理国家的道理和方法

3

八佾第三

记录孔子谈论礼乐

4

里仁第四

讲仁德的道理

5

公冶长第五

讲评价古今人物及其得失

6

雍也第六

记录孔子和弟子们的言行

7

述而第七

记录孔子的容貌和言行

8

泰伯第八

记孔子和曾子的言论及其对古人的评论

9

子罕第九

记录了孔子的道德教育思想和孔子弟子对其师的议论;此外,还记述了孔子的某些活动。重点为孔子的行事风格,提倡和不提倡做的事

10

乡党第十

记录孔子言谈举止,衣食住行和生活习惯

《论语》的篇名通常取开篇前两个字作为篇名;若开篇前两个字是"子曰",则跳过取句中的前两个字;若开篇三个字是一个词,则取前三个字。篇名与其中的各章没有意义上的逻辑关系,仅可当作页码看待。

序号

篇目

内容概要

11

先进第十一

记录孔子教育言论和对其弟子的评论

12

颜渊第十二

讲孔子教育弟子如何实行仁德,如何为政和处世

13

子路第十三

记录孔子论述为人和为政的道理

14

宪问第十四

记录孔子和其弟子论修身为人之道,以及对古人的评价

15

卫灵公第十五

记录孔子及其弟子在周游列国时的关于仁德治国方面的言论

16

季氏第十六

记孔子论君子修身,以及如何用礼法治国

17

阳货第十七

记录孔子论述仁德,阐发礼乐治国之道

18

微子第十八

记录古代圣贤事迹、孔子众人周游列国中的言行及周游途中世人对于乱世的看法

19

子张第十九

记录孔子和弟子们探讨求学为道的言论,弟子们对于孔子的敬仰赞颂

20

尧曰第二十

记录孔子教育言论和对其弟子的评论

《论语》是孔门弟子集体智慧的结晶。其编纂者主要是仲弓、子游、子夏、子贡,他们忧虑师道失传,首先商量起草以纪念老师。然后和少数留在鲁国的弟子及再传弟子完成。

清代学者崔述注意到今本《论语》前后十篇在文体和称谓上存在差异,前十篇记孔子答定公、哀公之问,皆变文称"孔子对曰",以表示尊君。答大夫之问则称"子曰",表示有别于君,"以辨上下而定民志"。而后十篇中的《先进》《颜渊》等篇,答大夫之问也皆作"孔子对曰",故怀疑"前十篇皆有子、曾子门人所记,去圣未远,礼制方明;后十篇则后人所续记,其时卿位益尊,卿权益重,盖有习于当世所称而未尝详考其体例者,故不能无异同也"。又如,前十篇中孔子一般称"子"不称"孔子",门人问学也不作"问于孔子"。而后十篇中的《季氏》《微子》多称孔子,《阳货》篇子张问仁,《尧曰》篇子张问政,皆称"问于孔子",与《论语》其他篇不同,"其非孔氏遗书明甚,盖皆后人采之他书者"。受崔述的影响,以后学者继续从《论语》前后十篇用语、称谓的差异对其成书作出判断,有学者甚至认为《论语》最初只有单独的篇,其编定成书,要在汉代以后。

孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人。他一生周游列国,宣传自己的政治主张。他主张仁义、主张以德服人,反对残暴统治,反对武力征伐,同情人民疾苦,具有一定的开明态度,被尊称为“圣人”。孔子学说成为两千余年封建文化的正统,影响极大。

致力于教育事业的教育家,公认的世界文化名人。孔子首开私人办学之风,主张因材施教、“有教无类”、“学而不厌,诲人不倦”,晚年整理“六经”(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)。相传孔子有学生三千,贤弟子七十二。孔子被尊称为“万世师表”。

春秋时期,天下争战不断,动荡不安。春秋后期,诸侯国的数量也大大减少,只剩下十几个。而诸侯国内部的矛盾又凸显出来,不少诸侯国的国政被国内公族、卿大夫掌握,公族、卿大夫和国君之间矛盾尖锐,甚至出现了国君被逼出逃,臣子弑君篡国的事情。孔子生活在春秋后期。关于为政,孔子最看重的是“礼”。所谓“礼”,不仅指在日常生活中、宗庙祭祀活动中的礼仪、礼节,还包括个人行为规范,以及人与人之间、各个阶层之间所应遵循的规范。在孔子的心目中,西周的“礼”已经很完备了,因此,他主张取法周礼。从这种思想出发,孔子认为为政应以“正名”为先,即“君君,臣臣,父父,子子”。君臣父子各守其“礼”,社会就能重新走上正轨。很显然,孔子“正名”的思想是鉴于当时君不像君、臣不像臣的现实而阐发的。孔子也讲“仁”,不过“仁”更是作为对个人道德修养的要求而提出来的。对于从政者,他提出要“爱人”,要“身正”,即讲求“德治”。

了解背景

语录体

语录体常用于弟子记录导师的言行,有时也用于佛门的传教记录。它偏重于言语的记录,不讲篇章结构,不讲篇与篇甚至段与段之间时间和内容上的必然联系。作为语录体的典范的《论语》,其主要体式有四种:①格言体,直录孔子及其弟子的言论;②答问体,即先指出问者及其所问问题,然后记录孔子的回答;③对话体,记录孔子跟弟子或其他人之间的对话经过情形;④议事体,一边记叙事情的经过,一边记录孔子的言论。

原文及翻译

①子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

翻译:孔子说:“君子饮食不要求饱足,居住不要求安适,行事勤勉,言语谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这可以说是好学了。”

②子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)

翻译:孔子说:“一个人如果没有仁德,怎样对待礼呢?一个人如果没有仁德,怎样对待音乐呢?”

③子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

翻译:孔子说:“早晨得知真理,当晚死去都可以啊。”

④子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

翻译:孔子说:“君子知晓的是义,小人知晓的是利。

⑤子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

翻译:孔子说:“看见贤者,便应该想着向他看齐;看见不贤的人,便应该反省自己(有没有同他类似的毛病)”。

⑥子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

翻译:孔子说:“质朴超过文采就会粗野鄙俗,文采超过质朴就会虚饰浮夸。文质兼备,配合适当,这才是君子。”

⑦曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

翻译:曾子说:“士不可以不志向远大,意志坚强,因为他们责任重大,路途遥远。把实现仁道作为自己的责任,这不是很重大吗?一直到死方才停止,这不是很遥远吗?”

⑧子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

翻译:孔子说:“好比积土堆山,只差一筐土没有成功,停下来,是我自己停下来的。好比填平洼地,虽然才倒了一筐土,但继续堆下去,那是我自己在往前努力。”

⑨子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

翻译:孔子说:“聪明的人不迷惑,仁德的人不忧愁,勇敢的人不畏惧。”

⑩颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为人由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,请事斯语矣。”(《颜渊》)

翻译:颜渊问仁德。孔子说:“约束自我,使言行归复于先王之礼,这就是仁。一旦做到这样了,天下人就会称赞你是个仁人了。实践仁德在于自己,哪里在于别人呢?”颜渊说:“请问行仁德的具体条目。”孔子说:“不合礼的事不看,不合礼的话不听,不合礼的话不说,不合礼的事不做。”颜渊说:“我虽然不聪敏,让我实践您这话吧。”

?子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

翻译:子贡问道:“有一个字而可以去终身实践它吗?”孔子说:“大概是‘恕’吧!自己所不想要的任何事物,就不要强加给别人。”

?子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

翻译:孔子说:“学生们为什么没有人学习《诗》呢?读《诗》可以激发人的感情,可以观察政治的得失、风俗的盛衰,可以提高人际交往能力,可以讽刺时政。近可用于侍奉父母,远可用于侍奉君主。而且多多认识鸟兽草木的名称。”

解释下列句子中标注的词。

巩固重点词语

(1)敏于事而慎于言?

(

)

(2)就有道而正焉(

)

(3)人而不仁,如礼何(

)

(4)朝闻道,夕死可矣(

)

(5)君子喻于义(

)

(6)见贤思齐焉(

)

(7)见不贤而内自省也(

)

(8)质胜文则野(

)

(9)文胜质则史(

)

(10)文质彬彬,然后君子(

)

(11)士不可以不弘毅(

)

(12)譬如为山,未成一篑(

)

(13)知者不惑(

)

(14)天下归仁焉(

)

(15)请问其目

(

)

(16)请事斯语矣

(

)

(17)有一言而可以终身行之者乎(

)

(18)己所不欲,勿施于人(

)

(19)可以兴(

)

(20)可以观

(

)

(21)可以群(

)

(22)可以怨

(

)

(23)迩之事父,远之事君(

)

(24)多识于鸟兽草木之名(

)

勤勉

靠近、看齐

指有才艺或有道德的人

匡正、端正

如果

把(对)……怎么样(怎么办)

为……而死

明白,知晓

用

有贤德、有才华的人

向……看齐

连词,表顺承

反省

质朴、朴实

华美、文采

虚饰、浮夸

粗野、鄙俗

文质兼备,配合适当的样子

志向远大,意志坚强

盛土的竹筐

同“智”,聪明

疑惑,被世事所迷惑

称赞,称许

条目,细则

实践,从事

字

实践

施加

指激发人的感情

指观察政治的得失、风俗的盛衰

指提高人际交往能力

指讽刺时政

近

对

研读文本

1、在《学而》篇中,孔子认为怎样才算是好学?

孔子认为,作为一个君子,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,尽可能地把精力用在追求理想和真理上。

他在工作方面应当勤劳敏捷,谨慎小心,而且能经常检讨自己,请有道德的人对自己的言行加以匡正。

不去不去追求物质享受,不贪图安乐,把注意力放在做有意义的事情上面,追求真理,既有勤奋的精神,又有高明的方法,这才可以算是热爱学习。

2、第二章中,孔子认为“礼、乐”和“仁”之间有什么关系?

乐是人们表达思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。

礼与乐都是外在的表现,而仁则是人们内心的道德情感和要求,所以乐必须反映人们的仁德。

这里,孔子把礼、乐和仁紧紧联系起来,认为没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

3、“朝闻道,夕死可矣”表现了孔子怎样的道德价值观?

“朝闻道,夕死可矣”这句话中“道”指的是儒家的“仁义之道”,“死”是动词的为动用法,意思是“为……而死”。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。

这就是孔子的道德价值观,这就是“朝闻道,夕死可矣”这句话中所包含的深刻的内涵。

4、“君子喻于义,小人喻于利”表现了孔子怎样的义利观?

“君子喻于义,小人喻于利”是孔子的学说中对后世影响较大的一句话,一直为人们所传颂。这里明确提出了义利问题。

孔子认为利要服从义,要重义轻利,这里的义指服从等级秩序的道德。一味追求个人利益,就会犯上作乱,破坏等级秩序。所以,孔子把一味追求个人利益的人视为小人。

经过后代儒家的发展,这种思想就变成义与利尖锐对立、非此即彼的义利观。

5、“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”谈了应该怎样修养自己的道德?

本章谈的是个人道德修养问题。

这就是修养方法之一,即见贤思齐,见不贤而内自省。实际上就是取别人之长补自己之短,同时又以别人的过失为鉴,不重蹈别人的覆辙。

这是一种理性主义的态度,在今天仍不失其精辟之见。

6、第六章表现了孔子怎样的文质思想?

这段话言简意赅,确切地说明了文与质的正确关系和君子的人格模式,高度概括了孔子的文质思想。文与质是对立统一的,它们相互依存,不可分离。文采与质朴是同样重要的。

孔子的文质思想,经过两千多年的实践,不断得到丰富和发展,极大地影响了人们的思想和行为,产生了深远的影响。

7、如何理解曾子的“士不可以不弘毅,任重而道远”这句话?

这句话的意思是:士人不可不志向远大,意志坚强,因为责任重大,路途遥远。

对一个想要有所作为的人来说,远大的志向和坚强的意志是缺一不可的。

8、“譬如为山”这段话含有什么哲理?

以堆土为喻,从反、正两个方面,说明事情的成败在于人的作为。

做事中道而止,则前功尽弃;努力进取,终将获得成功。成败的关键不在于力量大小,而在于是否锲而不舍,是否持之以恒。

9、孔子认为真正的君子有怎样的品质?

在儒家传统道德中,智、仁、勇是重要的三个范畴。《中庸》说:“知,仁、勇三者,天下之达德也。”

有智慧的人能将事理看得明白透彻,所以不会迷惑。

仁者存公心,去私欲,乐天知命,不患得患失,所以不忧虑。

有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不惧。

孔子希望自己的学生能具备这三德,成为真正的君子。

10、如何理解“克己复礼”?“仁”和“礼”是怎样的一种关系?

“克己复礼”是指约束自我,使言行归复于先王之礼,这是孔子的重要思想之一。

关系:在孔子看来,“仁”和“礼”是融为一体的,“仁”是“礼”的精神支柱,“礼”是“仁”的一种体现,“仁”是目的,而“礼”则是手段,是为实现“仁”而服务的,核心仍是“仁”。

11、赏析“己所不欲,勿施于人”这句话。

自己不喜欢的事,不强加给别人。

这是种将心比心、设身处地、推己及人的心理,也就是孔子的“仁”。

它实际上是告勉学者:欲达到“仁”的境界,固然要“克己复礼”,而居心敬恕与无怨,且展现于外,内外如一,同样亦为“仁”。

12、在《阳货》一章中,孔子高度评价《诗经》,并要求学生们学习《诗经》。请查阅相关资料,谈谈孔子对《诗经》传播的贡献。

①孔子整理过《诗经》还为《诗经》正过乐。

②孔子将《诗经》作为治国理政的指导性文献,要求人们将它运用于政务和外交领域,这扩大了《诗经》的影响力。孔子说:“不学《诗》,无以言。”(《论语·季氏》)

③孔子将《诗经》作为教育学生的教材,积极挖掘、发挥《诗经》的教育功能。孔子认为《诗经》的内容和思想都是纯净的、无邪的,可以陶冶人们的情操,是教育人们的好教材。

讨论

孔子的“仁”的学说蕴含着哪些值得弘扬的思想精华?

第一,“己所不欲,勿施于人”的思想在现代仍然具有巨大的意义。它意味着:我们不是在他人对我们好的情况下,才回报式的对他人好;我们对他人好,也根本不是为了得到他人的回报;我们无条件的对他人好,只根据自己的心来体贴他人的心。这凸显了孔子乃至中华民族崇高的道德精神。

第二,“克己复礼为仁”的思想对现代人也有一定的启发意义。不管什么时候,人都是社会性的动物,必须考虑到他人的存在,考虑到社群的秩序,所以,也必须对自我的思想情感和行为加以规范。孔子宣扬的“礼”固然有不少需要扬弃的内容,但其中严于律己的基本精神值得我们继承。

作业

本课章句涉及孔子哪些思想观念?结合《论语》其他相关章句,梳理这些思想之间的关系,请设计思维导图展现孔子的核心思想体系。

谢谢观看!