吉林省辉南县第六重点高中2021-2022学年高二上学期期末检测历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 吉林省辉南县第六重点高中2021-2022学年高二上学期期末检测历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 63.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-17 15:47:09 | ||

图片预览

文档简介

辉南县第六中学2020-2021学年度高中历史期末考试卷

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

一、单选题(每题2分,共50分)

1.春秋时期,贵族卿大夫对“礼”进行改造,“威仪”和“礼”逐渐分立,各自承担着不同的功能,他们并不看重“礼”的威仪方面的内容,更注重“礼”所具有的社会规范作用。这反映了春秋时期

A.礼崩乐坏的社会现实

B.贵族群体的内部分化

C.诸侯争霸的政治局面

D.礼制政治效用的强化

2.长久以来,英国的法庭在习惯法与议会立法冲突时,往往宣告议会立法无效。1688年后,法官们便转而服从于议会立法,废除了其裁决议会立法效力的职权。这说明英国

A.议会主权原则的确立

B.成文法取代习惯法

C.议会开始拥有立法权

D.司法独立遭到破坏

3.1928年8月,中国国民党二届五中全会决定按照孙中山的建国程序结束“军政”,进人“训政”,明确由国民党承担“训政”全责,培养训练”人民行使政权的能力。这表明国民党意在

A.维护资产阶级民主

B.发扬三民主义理论

C.扩大人民政治权利

D.营造专制的合法性

4.毛泽东曾提出设想:“是否可以仿照人民代表大会的办法,设党的常任代表。我们有人民的国会,有党的国会,党的国会就是党的代表大会。我们已经有十年没有开党的代表大会了,有了常任代表大会,每年就非开会不可。是否可以考虑采用这个办法,比如五年一任。”基于这一设想,中国共产党开会(

)

A.制定了首部正式宪法

B.确立了社会主义制度

C.提出了变为工业国的目标

D.把北平改为北京并定为首都

5.有学者指出:“在中国要写得一篇响亮的文章或写得一手能上朝的好字,必需有闲、钱、名师指导、十年寒窗等等社会条件的支持才有希望。终年胼手胝足为孝敬肚皮而忙碌的一般农民,怎易到达这种地步?”对材料理解最准确的是

A.科举考试以出身、学识等为依据

B.历代科考无家道贫寒、苦读登仕者

C.农民阶级不具备科举中第的条件

D.科举平等性受文化、社会级差制约

6.在英国,常务次官是各部的永久性的常务副部长,不受政府更替的影响,英国前首相张伯伦总是对常务次官们说:“你们没有我们也能办事,而我们没有你们则不能做任何事情。”这一传统

A.践行了三权分立的思想

B.表明君主立宪制的确立

C.体现文官系统的独立性

D.带有浓厚民主共和色彩

7.根据光绪年间官员的档案数据统计,在4498个历史人物的信息中,具有捐纳经历的官员人数达到2674人,占总数的59.45%,形成了所谓的近代新兴官僚阶层。他们大多有商业背景,熟悉洋务,主要代表人物有伍廷芳、徐天麟等。据此可知,清末捐纳制度的实施

A.是科举制被废除的主要原因

B.客观上利于中国的政治近代化

C.是清廷维护封建统治的自救

D.解决了清政府严重的财政危机

8.

1902年8月12日,《申报》载:“考泰西各国,人才之所以胜于中国者,取士之法不同也,今中国宜仿其法,人才概取诸学堂,方可用世。”该报认为科举应被停废的立足点是

A.科举本身的历史积弊

B.西方国家无科举有学校

C.推行新政,兴办学堂

D.科举制度的时代局限性

9.班固在《汉书》中提出∶“法家者流,盖出于理官,信赏必罚,以辅礼制……此其所长也。及刻者为之,则无教化,去仁爱,专任刑法,而欲以致治,至于残害至亲,伤恩薄厚。”这说明班固

A.主张废除严刑峻法

B.立足儒家视角评判法家

C.重塑儒家伦理道德

D.倡导百家争鸣多元发展

10.法和律自古以来就不同。夏、商、西周直至春秋时期称法律为刑;春秋战国之际,改称法律为法;商鞅变法时进一步改法为律。此后,自秦汉至明清,除宋朝律典称刑统,元朝称通制、条格等外,其它各个朝代基本都称法律为律。古代“刑→法→律”演变趋势的合理解释是

A.反映法律名称的变化

B.表明社会的本质变化

C.体现法律制度的发展

D.说明治国思想的质变

11.在古罗马法学家的观念中,法与道德之间具有某种同质性,甚至正是因为罗马法学家遵从了法、尊重了道德,他们才获得了崇高的法律权威。这表明罗马法

A.维系了罗马帝国统治

B.深受人文主义思想影响

C.忽视了道德的普遍性

D.取决于罗马法学家努力

12.1982年宪法颁布后,先后于1988年和1993年修订,分别增加了“国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展”和“国家实行社会主义市场经济”等内容。这反映出当时

A.立法缺乏稳定和延续性

B.基层民主建设取得巨大成就

C.改革开放推动法制建设

D.已经建成了完备的法律体系

13.明朝大力发展茶马贸易,在河州设置茶马司,其贸易“控西夷数万里,跨昆仑,通天竺,西南距川,人于南海”,形成了一个无形的茶叶疆域。明代学者解缙认为茶有着“夷夏之交,义利之辨,寅宾尚忠信而笃敬,河州固唐虞三代之邦也”的作用。据此可知,茶马贸易

A.扩大了明王朝的疆域范围

B.巩固了传统“宗藩”秩序

C.增强了中华民族的认同感

D.促成了“西学东渐”局面

14.下表为秦汉王朝大一统局面简表。表中变化反映出秦汉时期( )

项目

秦朝

汉朝

疆域

东至大海,南至象郡,西至陇西,北至长城

在秦朝基础上有所拓展,(黄)河西设郡,西域设西域都护

国家

第一个统一多民族国家建立

汉族形成,统一多民族国家发展

A.专制主义中央集权发生了异变

B.区域民族关系走向了缓和

C.民族凝聚力和向心力得以加强

D.中国辽阔的版图基本奠定

15.二战之前,人权一直被认为是纯粹的国内管辖事项,很少受到国际法的制约。二战后《联合国宪章》增加了七项关于人权的条款,1948年联大又通过《世界人权宣言》,对《联合国宪章》人权条款作出权威解释。这说明

A.各国人权保护的权力已经转让B.二战后国家主权受到严格限制

C.人权的国际保护得到一致认同D.人权保护上升为国际条约义务

16.建国初期《中国建设》杂志刊登了许多外国读者的反馈。一位印尼读者表示“今天每一个人都能感受到中国的少数民族是如何在人民政府的治理下享有和平和繁荣”。一位印度读者写道“在新中国少数民族是如何平等地享有全部自由,还享有自由的区域去实现进步和繁荣。”这些反馈直接表明外国读者

A.赞赏新中国的民族政策

B.讴歌中国的基层民主政治建设

C.认同和平共处五项原则

D.认识到爱国统一战线的优越性

17.民族区域自治是中国共产党解决国内民族问题的一项基本政策。下列文献体现了这一政策

文献

内容

1941年(陕甘宁边区施政纲领》

蒙回民族与汉族在政治、经济、文化上具有平等地位,建立蒙回民族的自治区。

1946年《和平建国纲领》

承认各民族的平等地位及自治权,但不应提出独立自决口号。

1949年《关于人民政协的几个问题》

用“民族的区域自治"代替“民族自治",限定了“自治"的范围,使民族政策表述更加准确、全面。

A.延续了历史传统

B.不断完善的过程

C.适度灵活的原则

D.因地制宜的特点

18.《人民日报》1949年12月18日发表社论称:毛泽东主席访问苏联,是中苏两国外交史上的一件大事。中国人民对于毛主席和斯大林大元帅的会见,“表示极大的欢欣和兴奋,因为这是中苏友谊伟大前途的象征,这是世界人民反帝国主义斗争伟大胜利的象征”。有关中苏这次外交的正确解读是

A.中苏两个社会主义大国结盟

B.中国推行独立自主和平外交政策

C.体现了“一边倒”外交政策

D.意识形态和国家利益的完全契合

19.帕维尔·布尔米斯特罗夫在所著的《欧亚巨人》中认为:“可以将上合组织(上海合作组织)看作是除当代世界秩序之外的另一种温和的选择,仍可以享受全球化带来的一切好处……上合组织现有的和将来的成员都是这样来理解该组织的原则的。”材料中“另一种温和的选择”主要是指

A.团结协作、反殖反霸的精神

B.互利共赢的经济合作关系

C.结伴而不结盟的新型国家关系

D.相互信任的军事同盟关系

20.1948年2月,美国的一份报告称,美国拥有世界财富的50%,却只有世界人口的6.3%。在这种形势下,美国的任务是设计一种在不危及美国国家安全情况下,保持这种优势的“关系模式”。能够体现这一“关系模式”的是(

)

A.成立北大西洋公约组织

B.实行马歇尔计划援助欧洲

C.建立布雷顿森林体系

D.实行贸易保护主义

21.据弘治四年(1491年)大同右俭都御史称“(大同)街市买卖行使银两多系茴香花银,止有六七成色……因循已久……非但大同一城如此,外卫城市皆然。”当时流通的铜钱仍是唐宋旧钱,历经几个世纪损耗所存有限,同时私铸钱大量投人市场……在京城,民间交易“纷竞铜钱,不复以钞为事”说明当时

A.铜钱成为主要流通货币

B.白银广泛使用

C.宝钞贬值退出流通

D.没有建立有效的货币制度

22.相比于明朝,清朝很少有逃户,大家想方设法挤进政府户籍系统,以保护田产科考。而“入户”最简单的办法就是写进“族谱”,成为宗族的成员。这段材料可用来证明

A.儒家思想得到社会广泛认同

B.民间方式推动制度有效运行

C.户籍与宗族的界限逐渐淡化

D.赋役变革推动宗法制的复兴

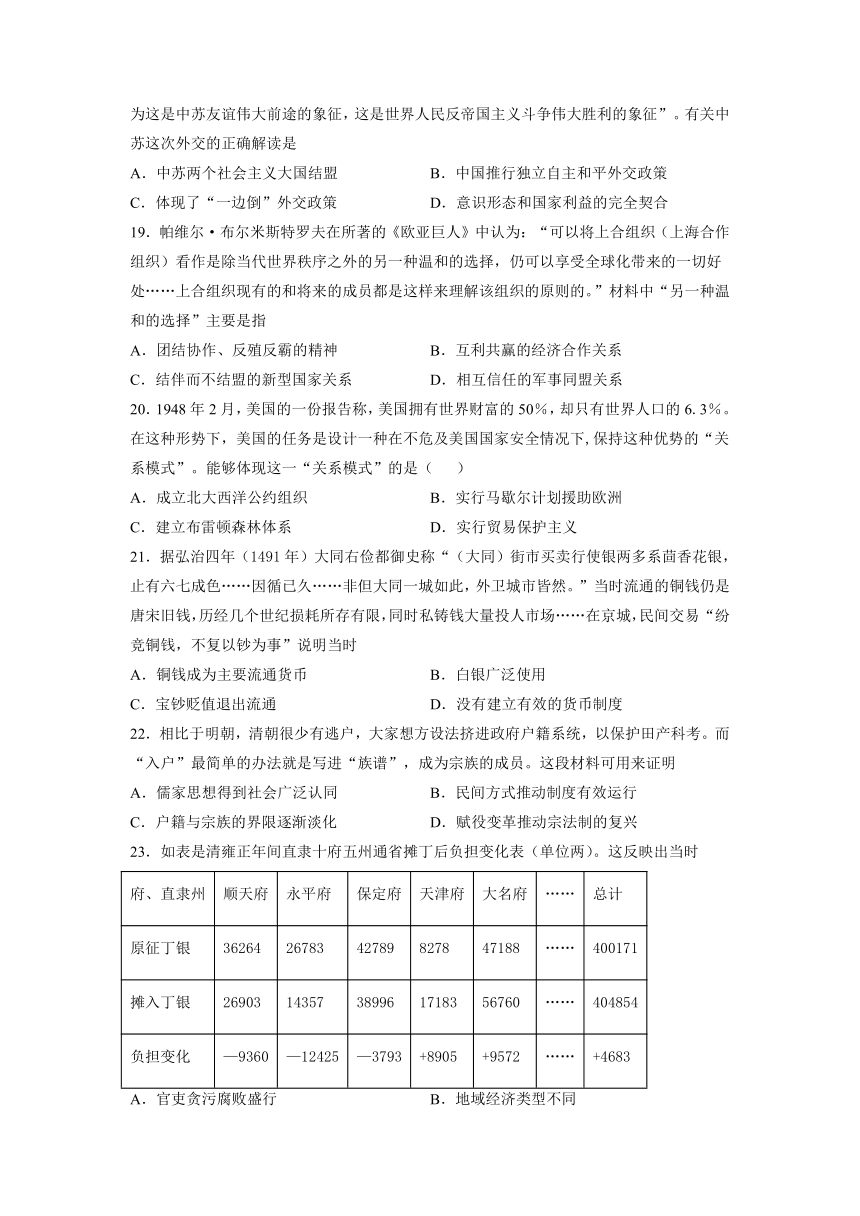

23.如表是清雍正年间直隶十府五州通省摊丁后负担变化表(单位两)。这反映出当时

府、直隶州

顺天府

永平府

保定府

天津府

大名府

……

总计

原征丁银

36264

26783

42789

8278

47188

……

400171

摊入丁银

26903

14357

38996

17183

56760

……

404854

负担变化

—9360

—12425

—3793

+8905

+9572

……

+4683

A.官吏贪污腐败盛行

B.地域经济类型不同

C.丁银折算摊派不均

D.百姓赋税负担加重

24.明代以前,关庙主要集中在“燕赵荆楚”之间,但在作为关羽“敌国”的原吴国地区,关羽信仰较为淡漠。明万历年间,关羽被朝廷加封为“协天护国忠义大帝”,成为司科举之命的“武曲星”。从此,江南文士积极修建关庙,关羽信仰逐步在民间普及。这反映出

A.政府引导社会文化整合

B.儒家伦理纲常开始普及

C.南北文化格局发生剧变

D.南北经济发展趋向平衡

25.德意志帝国政府从19世纪80年代起陆续通过了二系列社会保障立法,1911年又通过了《工人保险法典》,规定设立地方保险局、高等保险局、帝国保险局等三级监督机构,以严格监督各类社会保障组织履行应尽的义务和责任。这反映了

A.德意志帝国中央集权趋势的不断加强

B.工人阶级斗争改变了德国的政治局面

C.社会福利保险制度在欧洲的普遍实行

D.代议制度的推行有利于实现社会平等

第II卷(非选择题)

二、材料分析题(共两题,共38分)

26.阅读材料,完成下列要求。

文官制度是古今中外重要的用人制度。近代英国文官制度奠定西方文官制度的基础。

材料一

纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断的走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

材料二

光荣革命后,旧制度带来贪污腐败、卖官鬻爵、政治丑闻屡见不鲜。这些严重影响到工业资产阶级要求加速发展经济和实现自由竞争的愿望。19世纪50年代,英国工业革命的完成,加大了政府工作量,也使得政府工作变得更加复杂化、更加专业化,需要更多的专业人员管理这些新老产业。

——摘编自徐愿《英国近代文官制度的建立及其影响》

材料三

(英国)文官职责是执行政府的政策。他们是“非政治份子”,不参加党派斗争,不参加政党政治活动,不得竞选议员,保持政治中立。在内阁时常更迭的情况下,他们不与内阁共进,无过错不被免职。还经常受大臣们的咨询,向其提供情报、知识、经验。这些职能的行使,使文官成为统治阶级“从不更迭”的幕后政府。

——摘编自鲍红信《英国近代文官制度的建立》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代文官选拔的特点和作用。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明英国近代文官制度建立的原因。(4分)

(3)根据材料二、三并结合所学知识,概括英国近代文官制度建立的影响。(4分)

27.阅读材料,完成下列要求。

材料一:在最早的时期,中西法律都是以氏族或扩大了的氏族(部族、部落联盟等)为本位,但在古代世界的转换过程中,却走了两条日益分离的道路。中国法律日益集团化,走上了一条为氏族/部族→宗族/家族→国家/社会的集团本位道路。西方法律则走上了氏族→个人→上帝/神→个人的个人本位道路。西方法律文化源于具有自由开放精神的希腊法和具有个人主义特色的罗马法,形成了保护个人权利自由的历史传统,最终确立了个人本位的传统。

——摘编自《浅谈中西法律文化的差异》

材料二:中西方的法律观念都认同法律不可侵犯的尊严,但在中国人的观念中,人们看重法律威严,是基于对权力的敬畏和服从,传统的中国人认为,法律有执政者行使权柄的巨大威势,因此必须重视法律义务的严格遵守,人们畏惧法律而遵守法律,但并非尊重法律。而在西方的法律观念中,人们对法律的信赖和敬重,是基于普遍认识上的法律的功能。西方法律形成初期,国家公布成文法的目的是确定社会各阶层的权利与义务,这就有助于西方人在文明之初形成对法律的信任,并继而发展为对法律的信仰。

——摘编自《从法的形成看中西法律文化的差异》

(1)根据材料一、二,指出古代中西方法律的差异。(12分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代中西方法律对各自历史产生的影响及共同历史价值。(8分)

三、论述题

28.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

中国自古以来就形成了一整套国家制度和国家治理体系。这套国家制度和国家治理体系历经数千年,各项制度既互为关联,又不断发展,呈现出由不成熟逐步走向成熟乃至体系化的特点。以商周的分封制为开端,古代中国先后建立郡县制、刺史制、三省六部制、行省制等一整套政治制度;先后实行井田制、贡赋制、均田制、一条鞭法等一整套土地制度和经济制度;先后推行府兵制,募兵制、禁军制、猛安谋克制、八旗制等一整套军事制度。这些制度因时而异、因地而异,规范了各级管理行为和稳定了社会秩序,确保了国家权力的运行,为促进社会安定和推进文明教化等发挥了不可或缺的作用。正因为如此,中国的国家制度才一直为周边国家和民族所纷纷学习和模仿。

——摘编自李国强《我国国家制度和国家治理体系的深厚历史底蕴》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定个论题,并予以阐述。(要求;论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

参考答案

1.D

2.A

3.D

4.C

5.D

6.C

7.B

8.C

9.B

10.C

11.B

12.C

13.C

14.C

15.D

16.A

17.B

18.C

19.C

20.C

21.D

22.B

23.C

24.A

25.A

26.(1)特点:具有面向社会的开放性;具有公开竞争的平等性;具有择优录取的选拔性。(4分,任答两点)

作用:促进了官员素质的提高;推动了社会不同阶层的流动;扩大了封建统治基础;选拔了大量人才;有利于社会的公正公平。(6分,任答三点)

(2)原因:旧的选官制度导致了政治腐败;工业发展要求文官队伍更加专业化;资产阶级平等自由思想的推动。(4分,任答两点)

(3)影响:有利于提高政府政策的持续性和稳定性;促进了西方文官制度建立与完善。(4分)

27.(1)中国:忽视个体,家国一体;人治(或君权至上);德主刑辅(或礼法融合);以公法为主。(4分,任答两点)

西方:强调个人本位;强调自由开放和人文主义;个人财产神圣不可侵犯;以私法为主。(4分,任答两点)

(2)影响:中国古代法制既是中华文明的重要组成部分,又是维护和推动当时社会文明的法律保障,但是其迷信道德、崇尚刑法、维护等级制度、法有等级差别等理念,不利于社会的进步。(4分)

西方:古代西方的法律尤其是罗马法为近代欧美的立法和司法产生了重要影响,成为当代诸多法律的源头。(4分)

价值:都突出法治和法律至上,有利于维护统治和社会稳定。(4分)

28.(12分)示例论题:中国国家制度和国家治理体系具有深厚的历史实践基础。

阐述:自古以来,中国的国家制度和国家治理体系持续发展、变革,呈现出成熟化、体系化的特点,具有深厚的历史实践基础。商周时期推行的分封制、宗法制等早期管理制度,使后世中国逐渐成为一个宗法社会国家,等级秩序和家国同构成为中国政治管理的显著特点。而后历经秦朝郡县制、汉初郡国并行、元朝行省制等演变,中国古代的大一统政治格局逐渐确立并走向成熟。同时,历代政府在基层社会管理和赋税制度上不断创新发展,编户齐民、三长制、租庸调制、一条鞭法等制度的推行,极大地增强了古代政权的国家治理能力,成就了数个盛世王朝,使古代中国创造出辉煌的农耕文明,并对周边国家和地区产生了深远的影响。由此可见,中国古代在国家制度和国家治理方面成就显著,不仅为中国的发展延续奠定了历史基础,同时也是世界政治文明的重要组成部分。

(“示例”仅供参考,不作为评卷唯一标准答案)

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

一、单选题(每题2分,共50分)

1.春秋时期,贵族卿大夫对“礼”进行改造,“威仪”和“礼”逐渐分立,各自承担着不同的功能,他们并不看重“礼”的威仪方面的内容,更注重“礼”所具有的社会规范作用。这反映了春秋时期

A.礼崩乐坏的社会现实

B.贵族群体的内部分化

C.诸侯争霸的政治局面

D.礼制政治效用的强化

2.长久以来,英国的法庭在习惯法与议会立法冲突时,往往宣告议会立法无效。1688年后,法官们便转而服从于议会立法,废除了其裁决议会立法效力的职权。这说明英国

A.议会主权原则的确立

B.成文法取代习惯法

C.议会开始拥有立法权

D.司法独立遭到破坏

3.1928年8月,中国国民党二届五中全会决定按照孙中山的建国程序结束“军政”,进人“训政”,明确由国民党承担“训政”全责,培养训练”人民行使政权的能力。这表明国民党意在

A.维护资产阶级民主

B.发扬三民主义理论

C.扩大人民政治权利

D.营造专制的合法性

4.毛泽东曾提出设想:“是否可以仿照人民代表大会的办法,设党的常任代表。我们有人民的国会,有党的国会,党的国会就是党的代表大会。我们已经有十年没有开党的代表大会了,有了常任代表大会,每年就非开会不可。是否可以考虑采用这个办法,比如五年一任。”基于这一设想,中国共产党开会(

)

A.制定了首部正式宪法

B.确立了社会主义制度

C.提出了变为工业国的目标

D.把北平改为北京并定为首都

5.有学者指出:“在中国要写得一篇响亮的文章或写得一手能上朝的好字,必需有闲、钱、名师指导、十年寒窗等等社会条件的支持才有希望。终年胼手胝足为孝敬肚皮而忙碌的一般农民,怎易到达这种地步?”对材料理解最准确的是

A.科举考试以出身、学识等为依据

B.历代科考无家道贫寒、苦读登仕者

C.农民阶级不具备科举中第的条件

D.科举平等性受文化、社会级差制约

6.在英国,常务次官是各部的永久性的常务副部长,不受政府更替的影响,英国前首相张伯伦总是对常务次官们说:“你们没有我们也能办事,而我们没有你们则不能做任何事情。”这一传统

A.践行了三权分立的思想

B.表明君主立宪制的确立

C.体现文官系统的独立性

D.带有浓厚民主共和色彩

7.根据光绪年间官员的档案数据统计,在4498个历史人物的信息中,具有捐纳经历的官员人数达到2674人,占总数的59.45%,形成了所谓的近代新兴官僚阶层。他们大多有商业背景,熟悉洋务,主要代表人物有伍廷芳、徐天麟等。据此可知,清末捐纳制度的实施

A.是科举制被废除的主要原因

B.客观上利于中国的政治近代化

C.是清廷维护封建统治的自救

D.解决了清政府严重的财政危机

8.

1902年8月12日,《申报》载:“考泰西各国,人才之所以胜于中国者,取士之法不同也,今中国宜仿其法,人才概取诸学堂,方可用世。”该报认为科举应被停废的立足点是

A.科举本身的历史积弊

B.西方国家无科举有学校

C.推行新政,兴办学堂

D.科举制度的时代局限性

9.班固在《汉书》中提出∶“法家者流,盖出于理官,信赏必罚,以辅礼制……此其所长也。及刻者为之,则无教化,去仁爱,专任刑法,而欲以致治,至于残害至亲,伤恩薄厚。”这说明班固

A.主张废除严刑峻法

B.立足儒家视角评判法家

C.重塑儒家伦理道德

D.倡导百家争鸣多元发展

10.法和律自古以来就不同。夏、商、西周直至春秋时期称法律为刑;春秋战国之际,改称法律为法;商鞅变法时进一步改法为律。此后,自秦汉至明清,除宋朝律典称刑统,元朝称通制、条格等外,其它各个朝代基本都称法律为律。古代“刑→法→律”演变趋势的合理解释是

A.反映法律名称的变化

B.表明社会的本质变化

C.体现法律制度的发展

D.说明治国思想的质变

11.在古罗马法学家的观念中,法与道德之间具有某种同质性,甚至正是因为罗马法学家遵从了法、尊重了道德,他们才获得了崇高的法律权威。这表明罗马法

A.维系了罗马帝国统治

B.深受人文主义思想影响

C.忽视了道德的普遍性

D.取决于罗马法学家努力

12.1982年宪法颁布后,先后于1988年和1993年修订,分别增加了“国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展”和“国家实行社会主义市场经济”等内容。这反映出当时

A.立法缺乏稳定和延续性

B.基层民主建设取得巨大成就

C.改革开放推动法制建设

D.已经建成了完备的法律体系

13.明朝大力发展茶马贸易,在河州设置茶马司,其贸易“控西夷数万里,跨昆仑,通天竺,西南距川,人于南海”,形成了一个无形的茶叶疆域。明代学者解缙认为茶有着“夷夏之交,义利之辨,寅宾尚忠信而笃敬,河州固唐虞三代之邦也”的作用。据此可知,茶马贸易

A.扩大了明王朝的疆域范围

B.巩固了传统“宗藩”秩序

C.增强了中华民族的认同感

D.促成了“西学东渐”局面

14.下表为秦汉王朝大一统局面简表。表中变化反映出秦汉时期( )

项目

秦朝

汉朝

疆域

东至大海,南至象郡,西至陇西,北至长城

在秦朝基础上有所拓展,(黄)河西设郡,西域设西域都护

国家

第一个统一多民族国家建立

汉族形成,统一多民族国家发展

A.专制主义中央集权发生了异变

B.区域民族关系走向了缓和

C.民族凝聚力和向心力得以加强

D.中国辽阔的版图基本奠定

15.二战之前,人权一直被认为是纯粹的国内管辖事项,很少受到国际法的制约。二战后《联合国宪章》增加了七项关于人权的条款,1948年联大又通过《世界人权宣言》,对《联合国宪章》人权条款作出权威解释。这说明

A.各国人权保护的权力已经转让B.二战后国家主权受到严格限制

C.人权的国际保护得到一致认同D.人权保护上升为国际条约义务

16.建国初期《中国建设》杂志刊登了许多外国读者的反馈。一位印尼读者表示“今天每一个人都能感受到中国的少数民族是如何在人民政府的治理下享有和平和繁荣”。一位印度读者写道“在新中国少数民族是如何平等地享有全部自由,还享有自由的区域去实现进步和繁荣。”这些反馈直接表明外国读者

A.赞赏新中国的民族政策

B.讴歌中国的基层民主政治建设

C.认同和平共处五项原则

D.认识到爱国统一战线的优越性

17.民族区域自治是中国共产党解决国内民族问题的一项基本政策。下列文献体现了这一政策

文献

内容

1941年(陕甘宁边区施政纲领》

蒙回民族与汉族在政治、经济、文化上具有平等地位,建立蒙回民族的自治区。

1946年《和平建国纲领》

承认各民族的平等地位及自治权,但不应提出独立自决口号。

1949年《关于人民政协的几个问题》

用“民族的区域自治"代替“民族自治",限定了“自治"的范围,使民族政策表述更加准确、全面。

A.延续了历史传统

B.不断完善的过程

C.适度灵活的原则

D.因地制宜的特点

18.《人民日报》1949年12月18日发表社论称:毛泽东主席访问苏联,是中苏两国外交史上的一件大事。中国人民对于毛主席和斯大林大元帅的会见,“表示极大的欢欣和兴奋,因为这是中苏友谊伟大前途的象征,这是世界人民反帝国主义斗争伟大胜利的象征”。有关中苏这次外交的正确解读是

A.中苏两个社会主义大国结盟

B.中国推行独立自主和平外交政策

C.体现了“一边倒”外交政策

D.意识形态和国家利益的完全契合

19.帕维尔·布尔米斯特罗夫在所著的《欧亚巨人》中认为:“可以将上合组织(上海合作组织)看作是除当代世界秩序之外的另一种温和的选择,仍可以享受全球化带来的一切好处……上合组织现有的和将来的成员都是这样来理解该组织的原则的。”材料中“另一种温和的选择”主要是指

A.团结协作、反殖反霸的精神

B.互利共赢的经济合作关系

C.结伴而不结盟的新型国家关系

D.相互信任的军事同盟关系

20.1948年2月,美国的一份报告称,美国拥有世界财富的50%,却只有世界人口的6.3%。在这种形势下,美国的任务是设计一种在不危及美国国家安全情况下,保持这种优势的“关系模式”。能够体现这一“关系模式”的是(

)

A.成立北大西洋公约组织

B.实行马歇尔计划援助欧洲

C.建立布雷顿森林体系

D.实行贸易保护主义

21.据弘治四年(1491年)大同右俭都御史称“(大同)街市买卖行使银两多系茴香花银,止有六七成色……因循已久……非但大同一城如此,外卫城市皆然。”当时流通的铜钱仍是唐宋旧钱,历经几个世纪损耗所存有限,同时私铸钱大量投人市场……在京城,民间交易“纷竞铜钱,不复以钞为事”说明当时

A.铜钱成为主要流通货币

B.白银广泛使用

C.宝钞贬值退出流通

D.没有建立有效的货币制度

22.相比于明朝,清朝很少有逃户,大家想方设法挤进政府户籍系统,以保护田产科考。而“入户”最简单的办法就是写进“族谱”,成为宗族的成员。这段材料可用来证明

A.儒家思想得到社会广泛认同

B.民间方式推动制度有效运行

C.户籍与宗族的界限逐渐淡化

D.赋役变革推动宗法制的复兴

23.如表是清雍正年间直隶十府五州通省摊丁后负担变化表(单位两)。这反映出当时

府、直隶州

顺天府

永平府

保定府

天津府

大名府

……

总计

原征丁银

36264

26783

42789

8278

47188

……

400171

摊入丁银

26903

14357

38996

17183

56760

……

404854

负担变化

—9360

—12425

—3793

+8905

+9572

……

+4683

A.官吏贪污腐败盛行

B.地域经济类型不同

C.丁银折算摊派不均

D.百姓赋税负担加重

24.明代以前,关庙主要集中在“燕赵荆楚”之间,但在作为关羽“敌国”的原吴国地区,关羽信仰较为淡漠。明万历年间,关羽被朝廷加封为“协天护国忠义大帝”,成为司科举之命的“武曲星”。从此,江南文士积极修建关庙,关羽信仰逐步在民间普及。这反映出

A.政府引导社会文化整合

B.儒家伦理纲常开始普及

C.南北文化格局发生剧变

D.南北经济发展趋向平衡

25.德意志帝国政府从19世纪80年代起陆续通过了二系列社会保障立法,1911年又通过了《工人保险法典》,规定设立地方保险局、高等保险局、帝国保险局等三级监督机构,以严格监督各类社会保障组织履行应尽的义务和责任。这反映了

A.德意志帝国中央集权趋势的不断加强

B.工人阶级斗争改变了德国的政治局面

C.社会福利保险制度在欧洲的普遍实行

D.代议制度的推行有利于实现社会平等

第II卷(非选择题)

二、材料分析题(共两题,共38分)

26.阅读材料,完成下列要求。

文官制度是古今中外重要的用人制度。近代英国文官制度奠定西方文官制度的基础。

材料一

纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断的走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

材料二

光荣革命后,旧制度带来贪污腐败、卖官鬻爵、政治丑闻屡见不鲜。这些严重影响到工业资产阶级要求加速发展经济和实现自由竞争的愿望。19世纪50年代,英国工业革命的完成,加大了政府工作量,也使得政府工作变得更加复杂化、更加专业化,需要更多的专业人员管理这些新老产业。

——摘编自徐愿《英国近代文官制度的建立及其影响》

材料三

(英国)文官职责是执行政府的政策。他们是“非政治份子”,不参加党派斗争,不参加政党政治活动,不得竞选议员,保持政治中立。在内阁时常更迭的情况下,他们不与内阁共进,无过错不被免职。还经常受大臣们的咨询,向其提供情报、知识、经验。这些职能的行使,使文官成为统治阶级“从不更迭”的幕后政府。

——摘编自鲍红信《英国近代文官制度的建立》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代文官选拔的特点和作用。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明英国近代文官制度建立的原因。(4分)

(3)根据材料二、三并结合所学知识,概括英国近代文官制度建立的影响。(4分)

27.阅读材料,完成下列要求。

材料一:在最早的时期,中西法律都是以氏族或扩大了的氏族(部族、部落联盟等)为本位,但在古代世界的转换过程中,却走了两条日益分离的道路。中国法律日益集团化,走上了一条为氏族/部族→宗族/家族→国家/社会的集团本位道路。西方法律则走上了氏族→个人→上帝/神→个人的个人本位道路。西方法律文化源于具有自由开放精神的希腊法和具有个人主义特色的罗马法,形成了保护个人权利自由的历史传统,最终确立了个人本位的传统。

——摘编自《浅谈中西法律文化的差异》

材料二:中西方的法律观念都认同法律不可侵犯的尊严,但在中国人的观念中,人们看重法律威严,是基于对权力的敬畏和服从,传统的中国人认为,法律有执政者行使权柄的巨大威势,因此必须重视法律义务的严格遵守,人们畏惧法律而遵守法律,但并非尊重法律。而在西方的法律观念中,人们对法律的信赖和敬重,是基于普遍认识上的法律的功能。西方法律形成初期,国家公布成文法的目的是确定社会各阶层的权利与义务,这就有助于西方人在文明之初形成对法律的信任,并继而发展为对法律的信仰。

——摘编自《从法的形成看中西法律文化的差异》

(1)根据材料一、二,指出古代中西方法律的差异。(12分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代中西方法律对各自历史产生的影响及共同历史价值。(8分)

三、论述题

28.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

中国自古以来就形成了一整套国家制度和国家治理体系。这套国家制度和国家治理体系历经数千年,各项制度既互为关联,又不断发展,呈现出由不成熟逐步走向成熟乃至体系化的特点。以商周的分封制为开端,古代中国先后建立郡县制、刺史制、三省六部制、行省制等一整套政治制度;先后实行井田制、贡赋制、均田制、一条鞭法等一整套土地制度和经济制度;先后推行府兵制,募兵制、禁军制、猛安谋克制、八旗制等一整套军事制度。这些制度因时而异、因地而异,规范了各级管理行为和稳定了社会秩序,确保了国家权力的运行,为促进社会安定和推进文明教化等发挥了不可或缺的作用。正因为如此,中国的国家制度才一直为周边国家和民族所纷纷学习和模仿。

——摘编自李国强《我国国家制度和国家治理体系的深厚历史底蕴》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定个论题,并予以阐述。(要求;论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

参考答案

1.D

2.A

3.D

4.C

5.D

6.C

7.B

8.C

9.B

10.C

11.B

12.C

13.C

14.C

15.D

16.A

17.B

18.C

19.C

20.C

21.D

22.B

23.C

24.A

25.A

26.(1)特点:具有面向社会的开放性;具有公开竞争的平等性;具有择优录取的选拔性。(4分,任答两点)

作用:促进了官员素质的提高;推动了社会不同阶层的流动;扩大了封建统治基础;选拔了大量人才;有利于社会的公正公平。(6分,任答三点)

(2)原因:旧的选官制度导致了政治腐败;工业发展要求文官队伍更加专业化;资产阶级平等自由思想的推动。(4分,任答两点)

(3)影响:有利于提高政府政策的持续性和稳定性;促进了西方文官制度建立与完善。(4分)

27.(1)中国:忽视个体,家国一体;人治(或君权至上);德主刑辅(或礼法融合);以公法为主。(4分,任答两点)

西方:强调个人本位;强调自由开放和人文主义;个人财产神圣不可侵犯;以私法为主。(4分,任答两点)

(2)影响:中国古代法制既是中华文明的重要组成部分,又是维护和推动当时社会文明的法律保障,但是其迷信道德、崇尚刑法、维护等级制度、法有等级差别等理念,不利于社会的进步。(4分)

西方:古代西方的法律尤其是罗马法为近代欧美的立法和司法产生了重要影响,成为当代诸多法律的源头。(4分)

价值:都突出法治和法律至上,有利于维护统治和社会稳定。(4分)

28.(12分)示例论题:中国国家制度和国家治理体系具有深厚的历史实践基础。

阐述:自古以来,中国的国家制度和国家治理体系持续发展、变革,呈现出成熟化、体系化的特点,具有深厚的历史实践基础。商周时期推行的分封制、宗法制等早期管理制度,使后世中国逐渐成为一个宗法社会国家,等级秩序和家国同构成为中国政治管理的显著特点。而后历经秦朝郡县制、汉初郡国并行、元朝行省制等演变,中国古代的大一统政治格局逐渐确立并走向成熟。同时,历代政府在基层社会管理和赋税制度上不断创新发展,编户齐民、三长制、租庸调制、一条鞭法等制度的推行,极大地增强了古代政权的国家治理能力,成就了数个盛世王朝,使古代中国创造出辉煌的农耕文明,并对周边国家和地区产生了深远的影响。由此可见,中国古代在国家制度和国家治理方面成就显著,不仅为中国的发展延续奠定了历史基础,同时也是世界政治文明的重要组成部分。

(“示例”仅供参考,不作为评卷唯一标准答案)

同课章节目录