2021-2022学年统编版(2019)必修中外历史纲要上册第9课两宋的政治和军事课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)必修中外历史纲要上册第9课两宋的政治和军事课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-17 15:58:42 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

图1

岳飞墓

壹·立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

贰·积弱贫之危——边疆压力与财政危机

叁·力图挽狂澜——王安石变法

肆·临安只稍安——南宋的偏安

第

9

课

两宋的政治和军事

第

9

课

两宋的政治和军事

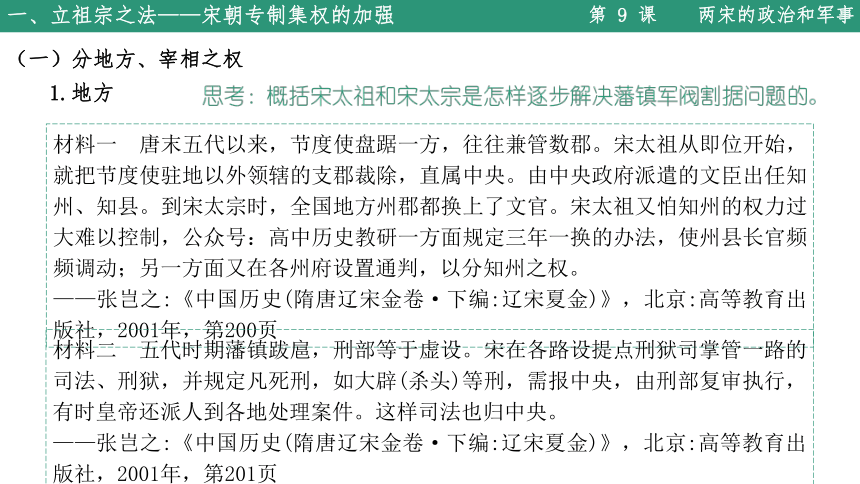

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

(一)分地方、宰相之权

1.地方

材料一

唐末五代以来,节度使盘踞一方,往往兼管数郡。宋太祖从即位开始,就把节度使驻地以外领辖的支郡裁除,直属中央。由中央政府派遣的文臣出任知州、知县。到宋太宗时,全国地方州郡都换上了文官。宋太祖又怕知州的权力过大难以控制,公众号:高中历史教研一方面规定三年一换的办法,使州县长官频频调动;另一方面又在各州府设置通判,以分知州之权。

——张岂之:《中国历史(隋唐辽宋金卷·下编:辽宋夏金)》,北京:高等教育出版社,2001年,第200页

材料二

五代时期藩镇跋扈,刑部等于虚设。宋在各路设提点刑狱司掌管一路的司法、刑狱,并规定凡死刑,如大辟(杀头)等刑,需报中央,由刑部复审执行,有时皇帝还派人到各地处理案件。这样司法也归中央。

——张岂之:《中国历史(隋唐辽宋金卷·下编:辽宋夏金)》,北京:高等教育出版社,2001年,第201页

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

(一)分地方、宰相之权

1.地方

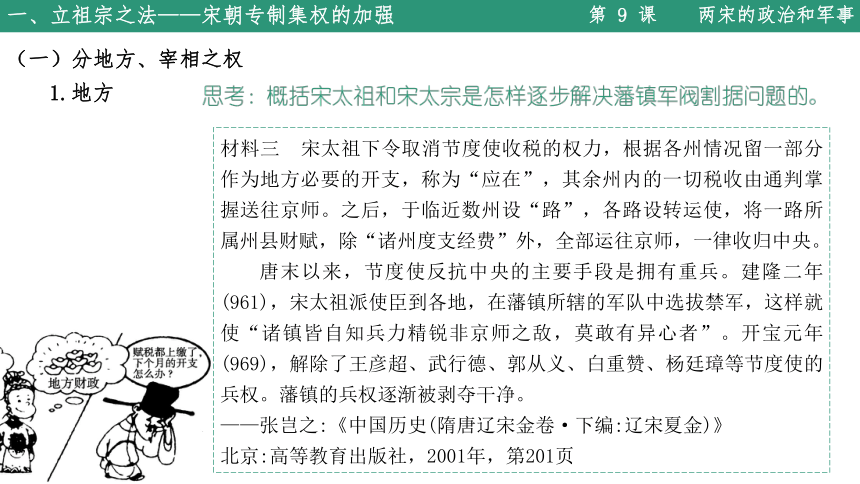

材料三

宋太祖下令取消节度使收税的权力,根据各州情况留一部分作为地方必要的开支,称为“应在”,其余州内的一切税收由通判掌握送往京师。之后,于临近数州设“路”,各路设转运使,将一路所属州县财赋,除“诸州度支经费”外,全部运往京师,一律收归中央。

唐末以来,节度使反抗中央的主要手段是拥有重兵。建隆二年(961),宋太祖派使臣到各地,在藩镇所辖的军队中选拔禁军,这样就使“诸镇皆自知兵力精锐非京师之敌,莫敢有异心者”。开宝元年(969),解除了王彦超、武行德、郭从义、白重赞、杨廷璋等节度使的兵权。藩镇的兵权逐渐被剥夺干净。

——张岂之:《中国历史(隋唐辽宋金卷·下编:辽宋夏金)》

北京:高等教育出版社,2001年,第201页

设提点刑狱司解除节度使司法权。

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

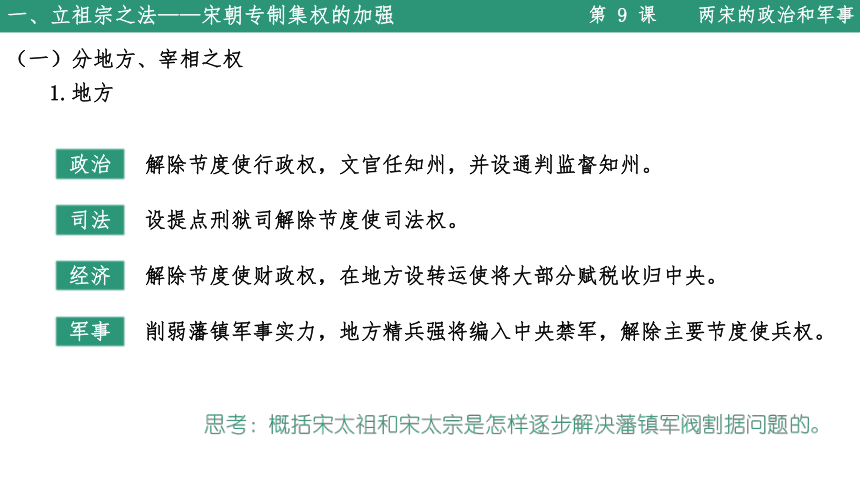

(一)分地方、宰相之权

1.地方

政治

军事

经济

解除节度使行政权,文官任知州,并设通判监督知州。

解除节度使财政权,在地方设转运使将大部分赋税收归中央。

司法

削弱藩镇军事实力,地方精兵强将编入中央禁军,解除主要节度使兵权。

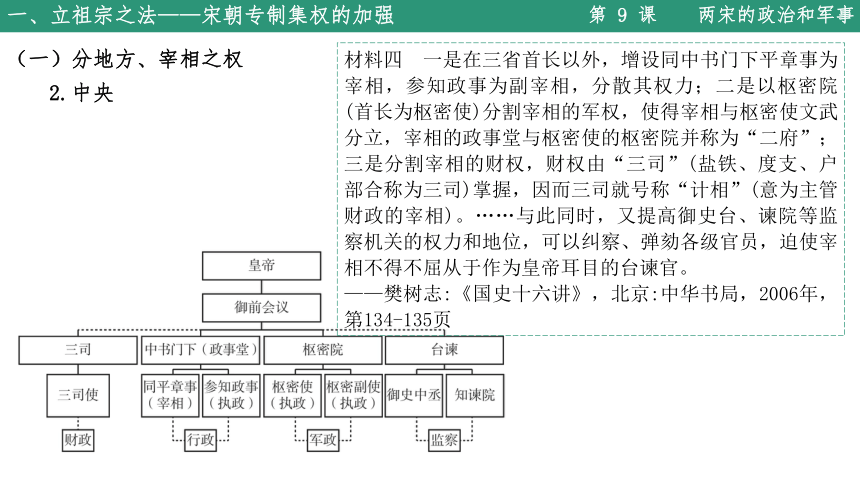

(一)分地方、宰相之权

2.中央

材料四

一是在三省首长以外,增设同中书门下平章事为宰相,参知政事为副宰相,分散其权力;二是以枢密院(首长为枢密使)分割宰相的军权,使得宰相与枢密使文武分立,宰相的政事堂与枢密使的枢密院并称为“二府”;三是分割宰相的财权,财权由“三司”(盐铁、度支、户部合称为三司)掌握,因而三司就号称“计相”(意为主管财政的宰相)。……与此同时,又提高御史台、谏院等监察机关的权力和地位,可以纠察、弹劾各级官员,迫使宰相不得不屈从于作为皇帝耳目的台谏官。

——樊树志:《国史十六讲》,北京:中华书局,2006年,第134-135页

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

(一)分地方、宰相之权

2.中央

宋太祖为何积极谋划分割宰相之权?

根本目的:加强皇权。

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

结合材料,指出宋太祖是如何削弱相权的。

设同中书门下平章事为宰相,后增设参知政事为副宰相,分割宰相的行政权;

设枢密院分割宰相的军权;

设“三司”分割宰相的财权。

由此宋朝中央官制呈现怎样的特点?

特点:行政、军权、财权三权分离,各不相知,一切都要通过皇帝。

(二)立崇文抑武之术

——邓小南:《王安石与他的时代(二)》,载《文史知识》2006年第2期

材料五

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

概括宋代科举取士的特点。

与历代相比较,

宋代科举取士人数最多。

年数

榜数

取士总数

年均取士

唐

290

266

6603+

23(进士)

宋

320

130

正奏名60000+

340(进士、诸科)

特奏名50000

元

98

16

1139(左右榜)

12(进士)

明

277

93

24624

89(进士)

清

268

114

26888

100(进士)

材料六

先皇帝创业垂二十年,事为之防,曲为之制,纪律已定,物有其常,谨当遵承,不敢逾越。咨尔臣庶,宜体朕心。

——李焘:《续资治通鉴长编》卷十七,北京:中华书局,1995年,第382页

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

依据材料所示的《宋太宗即位诏书》,谈谈如何理解“事为之防,曲为之制”?

宋太宗在诏书中指出,宋太祖无论大事小事都规定制度,防范周密。此后国家大政方针将会依照太祖时的轨道运行。

材料七

所谓“祖宗之法”,研究者通常认为,包括一些可以举述出来的固定内容。就其通常被赞誉肯定的方面而言,例如限制宗室、外戚、宦官权力,权力的分立与制衡,与士大夫共治天下,不杀言事官僚,提倡“忠义”气节,后宫皇族谐睦俭约,等等……就其负面内容和影响而言,例如“守内虚外”的内政外交总政策造成的国势不振;中央政府的组织机构间、臣僚间相互牵制带来的效率低下;对于带兵出征的将领,强调“将从中御”,甚至以“阵图”束缚前线统帅手脚;为避免割据局面重演,收缩州郡长官权力;倡导文武臣僚循规蹈矩,防范喜事兴功;不任官而任吏,不任人而任法;在文武关系的处理上,实行以文驭武的方针。

——邓小南:《祖宗之法——北宋前期政治述略》,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第10页

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

阅读材料并结合所学,分析北宋加强中央集权措施的影响。

预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权;

但专制制度束缚过死,权力分割过细,影响行政效率,助长保守疲沓的政治风气。

材料八

……在费正清和他的学生一起写的一部著作里面,有一个章节的题目是“中国历史上最伟大的岁月”,我想换成任何一个中国学者都不会选宋代作为中国历史上最伟大的岁月,但是在费正清的文章里,写的却正是北宋和南宋。

——邓小南:《王安石与他的时代(一)》,载《文史知识》2006年第1期

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

第

9

课

两宋的政治和军事

第

9

课

两宋的政治和军事

二、积弱贫之危——边疆压力与财政危机

——邓小南:《王安石与他的时代(一)》

载《文史知识》2006年第1期

图2

中国历史气温变化曲线图

材料九

由材料可以看出什么信息?

气候转寒和干旱是北方民族南下的原因。

11世纪初到12世纪末气候转寒。

指出这一气候现象对宋朝政权的影响。

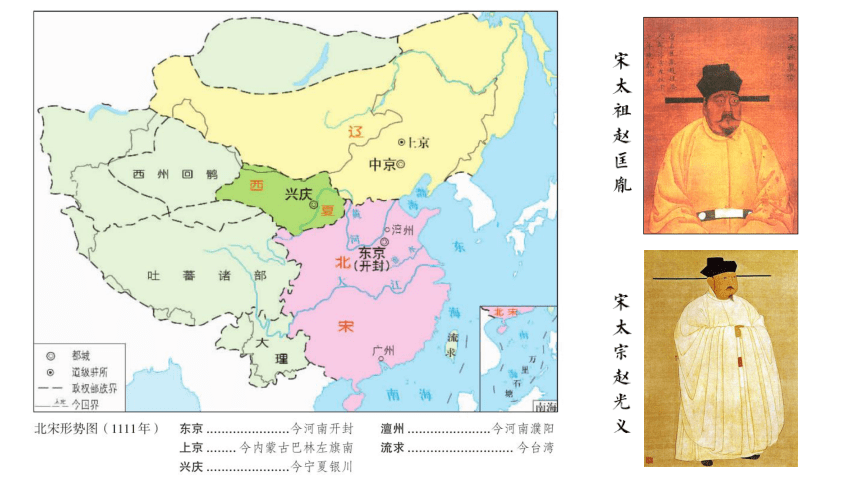

政权名称

民族

建国时间

建立者

都城

辽(契丹)

契丹族

10世纪初

?耶律阿保机

上京临潢府?

北宋

汉族

960年

?赵匡胤

东京

西夏

党项族?

11世纪前期

元昊

兴庆府?

第

9

课

两宋的政治和军事

二、积弱贫之危——边疆压力与财政危机

(一)积弱:边疆压力

材料十

“澶渊之盟”,宋辽约为“兄弟之国”,互称“南朝”“北朝”,以骨肉亲情关系进行交往,充分反映两国保持和好关系的深切期待。

已经厌恶战争且对契丹产生某种恐惧心理的宋朝君臣,愿意与契丹保持和好……他们都认为“澶渊之盟”为宋人带来了和平生产和生活环境,节省了军费,而“澶渊之盟”所规定的输辽岁币与军费比较起来,则是一个不足百分之一二的很小数目,全面衡量起来,和平给宋人带来的好处更多。因此,他们都愿意与契丹保持和好关系,并与契丹展开广泛的经济文化交流。宋辽“澶渊之盟”签订不久,宋就在雄州(今河北雄县)、霸州(今河北霸县)、安肃军(河北徐水)、广信军(今河北保定西北)等地设置榷场,与辽进行大规模的经济贸易。

——赵永春:《试论“澶渊之盟”对宋辽关系的影响》载《社会科学辑刊》2008年第2期

第

9

课

两宋的政治和军事

二、积弱贫之危——边疆压力与财政危机

(一)积弱:边疆压力

增加了宋王朝财政支出;节省军费;

为宋人带来和平的生产、生活环境;

有利于展开经济文化交流,并在经济贸易中获利。

第

9

课

两宋的政治和军事

二、积弱贫之危——边疆压力与财政危机

依据材料指出签订澶渊之盟对宋朝的影响。

第

9

课

两宋的政治和军事

二、积弱贫之危——边疆压力与财政危机

(二)积贫:财政危机

材料十一

按北宋经济已经达到的生产能力和商品货币经济发展水平,北宋应该是富裕超过前代的王朝,但由于战争(主要责任不在北宋统治者),以及畸形的官吏制度和军队制度,导致社会总劳动时间分配的严重倾斜,大量社会资源消耗于冗兵,冗官,这是导致贫弱的主要原因。

——袁一堂:《论北宋中期的财政危机》,载《史学月刊》1990年第3期

原因:与边疆民族的战争、畸形的官吏制度和军队制度。

北宋统治危机的主要表现是什么?

指出导致这些危机的主要原因。

表现:三冗二积。

第

9

课

两宋的政治和军事

第

9

课

两宋的政治和军事

三、力图挽狂澜——王安石变法

(一)政治改革:庆历新政

材料十二

这次新政实质上是要求进一步限制贵族和高官享受的各种特殊利益,这些利益原来是中唐以前的门阀士族的专利,如世袭大土地和爵位、封户、免除赋役等。到了宋朝,门阀士族退出了历史舞台,贵族和高官已经不能世袭大土地和父祖的爵位、封户,只能通过“恩荫”取得略低的官位、免除部分赋役,而新政的“明黜陟”和“抑侥幸”措施,矛头直接对准他们,损害到他们的既得利益,因此遭到他们的激烈反对。

——朱瑞熙《新兴的官僚地主阶级的首次全面改革尝试——北宋范仲淹“庆历新政”》

载《浙江学刊》2014年第1期

侧重:整顿官僚机构。

败因:庆历新政损害了贵族和高官享受的各种特殊利益,遭到激烈反对。

范仲淹主持的庆历新政主要侧重在什么方面?失败的原因是什么?

第

9

课

两宋的政治和军事

三、力图挽狂澜——王安石变法

(二)全面改革:王安石变法

材料十三

范仲淹是从官僚队伍入手,王安石从解决国家财政问题入手,而解决财政问题是从农业、农村、农民入手。

——邓小南:《王安石与他的时代(三)》,载《文史知识》2006年第3期

政府通过向农民提供农业贷款、拨巨资从事商业经营等手段,力图在调控经济的同时开辟财源。

特点:涉及经济、军事、政治、教育等各方面的全面改革。

王安石变法与庆历新政相比最大的特点是什么?

指出王安石是如何从农民入手解决财政问题的。

第

9

课

两宋的政治和军事

三、力图挽狂澜——王安石变法

(二)全面改革:王安石变法

材料十四

在发展农业方面,各地兴修的农田水利设施达1万余处,使36万余顷的土地获得灌溉之利……新法的推行还使豪强兼并和高利贷者的活动受到一些限制,皇室、官僚减少了一些特权,农民减少了部分差役和赋税负担,政府的财政收入大大增加……置将法虽在推行,将官仍多是庸才。在元丰四、五年,两次对西夏用兵,宋军仍遭失败,“积弱”局面没有改变。

——张岂之:《中国历史(隋唐辽宋金卷·下编:辽宋夏金)》

北京:高等教育出版社,2001年,第211-212页

王安石针对积贫积弱现象进行了比较全面、彻底的改革。改革达到了富国的目的,增加了大笔收入,消除了财政赤字,但强兵效果不明显;一些措施在执行过程中加重人民负担,引起激烈争议。

阅读材料并结合王安石变法的内容,谈谈如何看待王安石变法的作用。

第

9

课

两宋的政治和军事

第

9

课

两宋的政治和军事

四、临安只稍安——南宋的偏安

材料十五

聪明而务实的高宗可能把岳飞之死当作限制北方军阀们军权的一种方法。这些军阀的私人武装和高度独立的军队对政府的和谈来说是个极大的威胁。高宗可能希望重新建立崇文抑武的秩序,就像太祖皇帝在宋初所做的那样。与金的和约就如同1005年北宋与契丹签订的“澶渊之盟”,确保了之后数十年的可靠和平。总的说来,皇帝的权力和地位只能通过与主和派站在一道才能得到加强。主张与金和平共存的官员中最著名的是秦桧(1090-1155),是他下令毒死了岳飞。在岳飞死后不久,秦桧与金国特使完颜宗弼达成了和议,并与1141年12月25日签订和约。

——[加]卜正民主编、[德]迪特·库恩著:《哈佛中国史——儒家统治的时代:宋的转型》

北京:中信出版社,2016年,第75页

第

9

课

两宋的政治和军事

四、临安只稍安——南宋的偏安

岳飞死于宋金和议之前还是之后?依据材料并结合所学,指出岳飞被害的主要原因。

岳飞死于宋金和议之后。绍兴十一年十二月末除夕夜(1142年1月27日),宋高宗和秦桧以“莫须有”的罪名杀岳飞与其子岳云、部将张宪于今杭州。

主要原因:宋高宗为了限制军阀军权、重建崇文抑武秩序;

打击主战派,实现与金议和的需要。

宋王朝的开国者们翔费苦心地建立了一整套从中央到地方的政冶、军事集权制度,结合崇文抑武政策的推行,有效解决了唐后期以来的武将割据向题,维护了王朝内部的稳定,巩固了政叔。

但是也导致积贫积弱,引发严重的统治危机,无法抵卸北方少数民族进攻,北宋灭亡。

南宋延续祖宗之法,继续崇文抑武,杀害主战派岳飞父子,屈辱地偏安于江南一隅,免让人扼腕叹息!

图1

岳飞墓

壹·立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

贰·积弱贫之危——边疆压力与财政危机

叁·力图挽狂澜——王安石变法

肆·临安只稍安——南宋的偏安

第

9

课

两宋的政治和军事

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

(一)分地方、宰相之权

1.地方

材料一

唐末五代以来,节度使盘踞一方,往往兼管数郡。宋太祖从即位开始,就把节度使驻地以外领辖的支郡裁除,直属中央。由中央政府派遣的文臣出任知州、知县。到宋太宗时,全国地方州郡都换上了文官。宋太祖又怕知州的权力过大难以控制,公众号:高中历史教研一方面规定三年一换的办法,使州县长官频频调动;另一方面又在各州府设置通判,以分知州之权。

——张岂之:《中国历史(隋唐辽宋金卷·下编:辽宋夏金)》,北京:高等教育出版社,2001年,第200页

材料二

五代时期藩镇跋扈,刑部等于虚设。宋在各路设提点刑狱司掌管一路的司法、刑狱,并规定凡死刑,如大辟(杀头)等刑,需报中央,由刑部复审执行,有时皇帝还派人到各地处理案件。这样司法也归中央。

——张岂之:《中国历史(隋唐辽宋金卷·下编:辽宋夏金)》,北京:高等教育出版社,2001年,第201页

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

(一)分地方、宰相之权

1.地方

材料三

宋太祖下令取消节度使收税的权力,根据各州情况留一部分作为地方必要的开支,称为“应在”,其余州内的一切税收由通判掌握送往京师。之后,于临近数州设“路”,各路设转运使,将一路所属州县财赋,除“诸州度支经费”外,全部运往京师,一律收归中央。

唐末以来,节度使反抗中央的主要手段是拥有重兵。建隆二年(961),宋太祖派使臣到各地,在藩镇所辖的军队中选拔禁军,这样就使“诸镇皆自知兵力精锐非京师之敌,莫敢有异心者”。开宝元年(969),解除了王彦超、武行德、郭从义、白重赞、杨廷璋等节度使的兵权。藩镇的兵权逐渐被剥夺干净。

——张岂之:《中国历史(隋唐辽宋金卷·下编:辽宋夏金)》

北京:高等教育出版社,2001年,第201页

设提点刑狱司解除节度使司法权。

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

(一)分地方、宰相之权

1.地方

政治

军事

经济

解除节度使行政权,文官任知州,并设通判监督知州。

解除节度使财政权,在地方设转运使将大部分赋税收归中央。

司法

削弱藩镇军事实力,地方精兵强将编入中央禁军,解除主要节度使兵权。

(一)分地方、宰相之权

2.中央

材料四

一是在三省首长以外,增设同中书门下平章事为宰相,参知政事为副宰相,分散其权力;二是以枢密院(首长为枢密使)分割宰相的军权,使得宰相与枢密使文武分立,宰相的政事堂与枢密使的枢密院并称为“二府”;三是分割宰相的财权,财权由“三司”(盐铁、度支、户部合称为三司)掌握,因而三司就号称“计相”(意为主管财政的宰相)。……与此同时,又提高御史台、谏院等监察机关的权力和地位,可以纠察、弹劾各级官员,迫使宰相不得不屈从于作为皇帝耳目的台谏官。

——樊树志:《国史十六讲》,北京:中华书局,2006年,第134-135页

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

(一)分地方、宰相之权

2.中央

宋太祖为何积极谋划分割宰相之权?

根本目的:加强皇权。

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

结合材料,指出宋太祖是如何削弱相权的。

设同中书门下平章事为宰相,后增设参知政事为副宰相,分割宰相的行政权;

设枢密院分割宰相的军权;

设“三司”分割宰相的财权。

由此宋朝中央官制呈现怎样的特点?

特点:行政、军权、财权三权分离,各不相知,一切都要通过皇帝。

(二)立崇文抑武之术

——邓小南:《王安石与他的时代(二)》,载《文史知识》2006年第2期

材料五

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

概括宋代科举取士的特点。

与历代相比较,

宋代科举取士人数最多。

年数

榜数

取士总数

年均取士

唐

290

266

6603+

23(进士)

宋

320

130

正奏名60000+

340(进士、诸科)

特奏名50000

元

98

16

1139(左右榜)

12(进士)

明

277

93

24624

89(进士)

清

268

114

26888

100(进士)

材料六

先皇帝创业垂二十年,事为之防,曲为之制,纪律已定,物有其常,谨当遵承,不敢逾越。咨尔臣庶,宜体朕心。

——李焘:《续资治通鉴长编》卷十七,北京:中华书局,1995年,第382页

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

依据材料所示的《宋太宗即位诏书》,谈谈如何理解“事为之防,曲为之制”?

宋太宗在诏书中指出,宋太祖无论大事小事都规定制度,防范周密。此后国家大政方针将会依照太祖时的轨道运行。

材料七

所谓“祖宗之法”,研究者通常认为,包括一些可以举述出来的固定内容。就其通常被赞誉肯定的方面而言,例如限制宗室、外戚、宦官权力,权力的分立与制衡,与士大夫共治天下,不杀言事官僚,提倡“忠义”气节,后宫皇族谐睦俭约,等等……就其负面内容和影响而言,例如“守内虚外”的内政外交总政策造成的国势不振;中央政府的组织机构间、臣僚间相互牵制带来的效率低下;对于带兵出征的将领,强调“将从中御”,甚至以“阵图”束缚前线统帅手脚;为避免割据局面重演,收缩州郡长官权力;倡导文武臣僚循规蹈矩,防范喜事兴功;不任官而任吏,不任人而任法;在文武关系的处理上,实行以文驭武的方针。

——邓小南:《祖宗之法——北宋前期政治述略》,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第10页

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

阅读材料并结合所学,分析北宋加强中央集权措施的影响。

预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权;

但专制制度束缚过死,权力分割过细,影响行政效率,助长保守疲沓的政治风气。

材料八

……在费正清和他的学生一起写的一部著作里面,有一个章节的题目是“中国历史上最伟大的岁月”,我想换成任何一个中国学者都不会选宋代作为中国历史上最伟大的岁月,但是在费正清的文章里,写的却正是北宋和南宋。

——邓小南:《王安石与他的时代(一)》,载《文史知识》2006年第1期

第

9

课

两宋的政治和军事

一、立祖宗之法——宋朝专制集权的加强

第

9

课

两宋的政治和军事

第

9

课

两宋的政治和军事

二、积弱贫之危——边疆压力与财政危机

——邓小南:《王安石与他的时代(一)》

载《文史知识》2006年第1期

图2

中国历史气温变化曲线图

材料九

由材料可以看出什么信息?

气候转寒和干旱是北方民族南下的原因。

11世纪初到12世纪末气候转寒。

指出这一气候现象对宋朝政权的影响。

政权名称

民族

建国时间

建立者

都城

辽(契丹)

契丹族

10世纪初

?耶律阿保机

上京临潢府?

北宋

汉族

960年

?赵匡胤

东京

西夏

党项族?

11世纪前期

元昊

兴庆府?

第

9

课

两宋的政治和军事

二、积弱贫之危——边疆压力与财政危机

(一)积弱:边疆压力

材料十

“澶渊之盟”,宋辽约为“兄弟之国”,互称“南朝”“北朝”,以骨肉亲情关系进行交往,充分反映两国保持和好关系的深切期待。

已经厌恶战争且对契丹产生某种恐惧心理的宋朝君臣,愿意与契丹保持和好……他们都认为“澶渊之盟”为宋人带来了和平生产和生活环境,节省了军费,而“澶渊之盟”所规定的输辽岁币与军费比较起来,则是一个不足百分之一二的很小数目,全面衡量起来,和平给宋人带来的好处更多。因此,他们都愿意与契丹保持和好关系,并与契丹展开广泛的经济文化交流。宋辽“澶渊之盟”签订不久,宋就在雄州(今河北雄县)、霸州(今河北霸县)、安肃军(河北徐水)、广信军(今河北保定西北)等地设置榷场,与辽进行大规模的经济贸易。

——赵永春:《试论“澶渊之盟”对宋辽关系的影响》载《社会科学辑刊》2008年第2期

第

9

课

两宋的政治和军事

二、积弱贫之危——边疆压力与财政危机

(一)积弱:边疆压力

增加了宋王朝财政支出;节省军费;

为宋人带来和平的生产、生活环境;

有利于展开经济文化交流,并在经济贸易中获利。

第

9

课

两宋的政治和军事

二、积弱贫之危——边疆压力与财政危机

依据材料指出签订澶渊之盟对宋朝的影响。

第

9

课

两宋的政治和军事

二、积弱贫之危——边疆压力与财政危机

(二)积贫:财政危机

材料十一

按北宋经济已经达到的生产能力和商品货币经济发展水平,北宋应该是富裕超过前代的王朝,但由于战争(主要责任不在北宋统治者),以及畸形的官吏制度和军队制度,导致社会总劳动时间分配的严重倾斜,大量社会资源消耗于冗兵,冗官,这是导致贫弱的主要原因。

——袁一堂:《论北宋中期的财政危机》,载《史学月刊》1990年第3期

原因:与边疆民族的战争、畸形的官吏制度和军队制度。

北宋统治危机的主要表现是什么?

指出导致这些危机的主要原因。

表现:三冗二积。

第

9

课

两宋的政治和军事

第

9

课

两宋的政治和军事

三、力图挽狂澜——王安石变法

(一)政治改革:庆历新政

材料十二

这次新政实质上是要求进一步限制贵族和高官享受的各种特殊利益,这些利益原来是中唐以前的门阀士族的专利,如世袭大土地和爵位、封户、免除赋役等。到了宋朝,门阀士族退出了历史舞台,贵族和高官已经不能世袭大土地和父祖的爵位、封户,只能通过“恩荫”取得略低的官位、免除部分赋役,而新政的“明黜陟”和“抑侥幸”措施,矛头直接对准他们,损害到他们的既得利益,因此遭到他们的激烈反对。

——朱瑞熙《新兴的官僚地主阶级的首次全面改革尝试——北宋范仲淹“庆历新政”》

载《浙江学刊》2014年第1期

侧重:整顿官僚机构。

败因:庆历新政损害了贵族和高官享受的各种特殊利益,遭到激烈反对。

范仲淹主持的庆历新政主要侧重在什么方面?失败的原因是什么?

第

9

课

两宋的政治和军事

三、力图挽狂澜——王安石变法

(二)全面改革:王安石变法

材料十三

范仲淹是从官僚队伍入手,王安石从解决国家财政问题入手,而解决财政问题是从农业、农村、农民入手。

——邓小南:《王安石与他的时代(三)》,载《文史知识》2006年第3期

政府通过向农民提供农业贷款、拨巨资从事商业经营等手段,力图在调控经济的同时开辟财源。

特点:涉及经济、军事、政治、教育等各方面的全面改革。

王安石变法与庆历新政相比最大的特点是什么?

指出王安石是如何从农民入手解决财政问题的。

第

9

课

两宋的政治和军事

三、力图挽狂澜——王安石变法

(二)全面改革:王安石变法

材料十四

在发展农业方面,各地兴修的农田水利设施达1万余处,使36万余顷的土地获得灌溉之利……新法的推行还使豪强兼并和高利贷者的活动受到一些限制,皇室、官僚减少了一些特权,农民减少了部分差役和赋税负担,政府的财政收入大大增加……置将法虽在推行,将官仍多是庸才。在元丰四、五年,两次对西夏用兵,宋军仍遭失败,“积弱”局面没有改变。

——张岂之:《中国历史(隋唐辽宋金卷·下编:辽宋夏金)》

北京:高等教育出版社,2001年,第211-212页

王安石针对积贫积弱现象进行了比较全面、彻底的改革。改革达到了富国的目的,增加了大笔收入,消除了财政赤字,但强兵效果不明显;一些措施在执行过程中加重人民负担,引起激烈争议。

阅读材料并结合王安石变法的内容,谈谈如何看待王安石变法的作用。

第

9

课

两宋的政治和军事

第

9

课

两宋的政治和军事

四、临安只稍安——南宋的偏安

材料十五

聪明而务实的高宗可能把岳飞之死当作限制北方军阀们军权的一种方法。这些军阀的私人武装和高度独立的军队对政府的和谈来说是个极大的威胁。高宗可能希望重新建立崇文抑武的秩序,就像太祖皇帝在宋初所做的那样。与金的和约就如同1005年北宋与契丹签订的“澶渊之盟”,确保了之后数十年的可靠和平。总的说来,皇帝的权力和地位只能通过与主和派站在一道才能得到加强。主张与金和平共存的官员中最著名的是秦桧(1090-1155),是他下令毒死了岳飞。在岳飞死后不久,秦桧与金国特使完颜宗弼达成了和议,并与1141年12月25日签订和约。

——[加]卜正民主编、[德]迪特·库恩著:《哈佛中国史——儒家统治的时代:宋的转型》

北京:中信出版社,2016年,第75页

第

9

课

两宋的政治和军事

四、临安只稍安——南宋的偏安

岳飞死于宋金和议之前还是之后?依据材料并结合所学,指出岳飞被害的主要原因。

岳飞死于宋金和议之后。绍兴十一年十二月末除夕夜(1142年1月27日),宋高宗和秦桧以“莫须有”的罪名杀岳飞与其子岳云、部将张宪于今杭州。

主要原因:宋高宗为了限制军阀军权、重建崇文抑武秩序;

打击主战派,实现与金议和的需要。

宋王朝的开国者们翔费苦心地建立了一整套从中央到地方的政冶、军事集权制度,结合崇文抑武政策的推行,有效解决了唐后期以来的武将割据向题,维护了王朝内部的稳定,巩固了政叔。

但是也导致积贫积弱,引发严重的统治危机,无法抵卸北方少数民族进攻,北宋灭亡。

南宋延续祖宗之法,继续崇文抑武,杀害主战派岳飞父子,屈辱地偏安于江南一隅,免让人扼腕叹息!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进