2021-2022学年统编版(2019)必修上册12《拿来主义》课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)必修上册12《拿来主义》课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-17 18:36:47 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

拿

来

主

义

鲁

迅

1.理清文章思路,理解“拿来主义”的内涵。

2.学习比喻论证,品味鲁迅语言的深刻含义。

3.学习“先破后立”的写法。

学习目标

背景介绍

20世纪30年代,国民党政府奉行卖国主义政策,

实行反革命文化“围剿”,从政治、经济、文化、艺术等方面奉行卖国投降路线。

各种错误思潮随之泛滥,有的叫嚷复古主义,有的主张“全盘西化”。而在左翼文化队伍中,有人反对继承旧文化,有人反对吸收外国文化,造成思想上的混乱。

为了澄清认识,鲁迅先生写下这篇杂文,批驳了错误思潮,旗帜鲜明地提出了“拿来主义”这一主张。

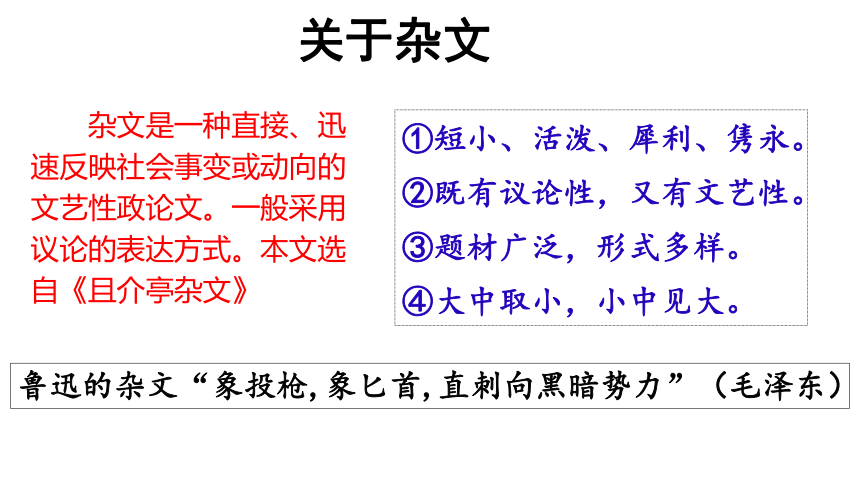

关于杂文

①短小、活泼、犀利、隽永。

②既有议论性,又有文艺性。

③题材广泛,形式多样。

④大中取小,小中见大。

杂文是一种直接、迅速反映社会事变或动向的文艺性政论文。一般采用议论的表达方式。本文选自《且介亭杂文》

鲁迅的杂文“象投枪,象匕首,直刺向黑暗势力”(毛泽东)

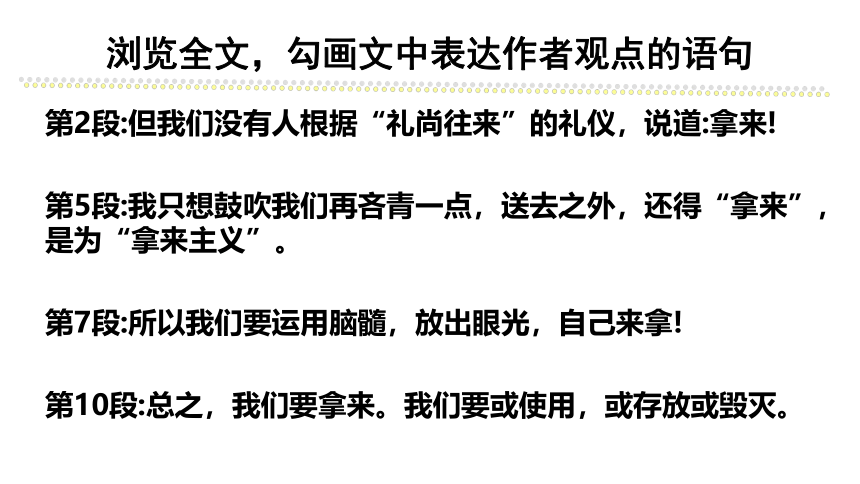

第2段:但我们没有人根据“礼尚往来”的礼仪,说道:拿来!

第5段:我只想鼓吹我们再吝青一点,送去之外,还得“拿来”,是为“拿来主义”。

第7段:所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

第10段:总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放或毁灭。

浏览全文,勾画文中表达作者观点的语句

研读课文

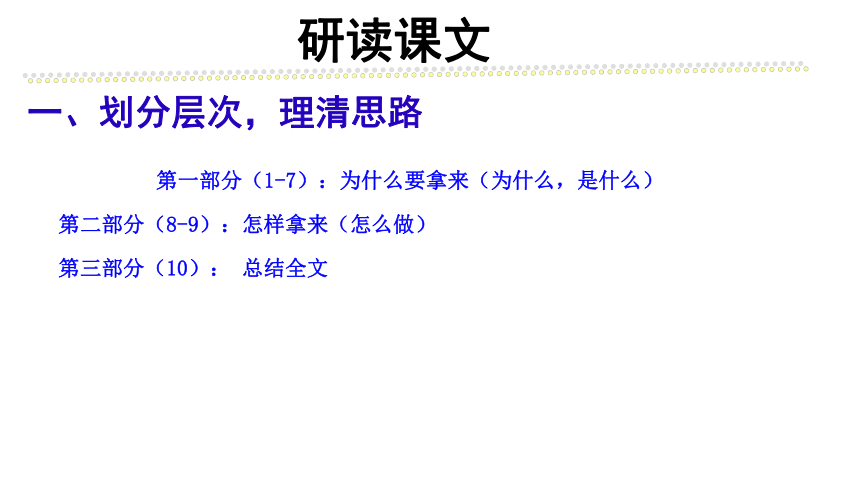

一、划分层次,理清思路

第一部分(1-7):为什么要拿来(为什么,是什么)

第二部分(8-9):怎样拿来(怎么做)

第三部分(10):

总结全文

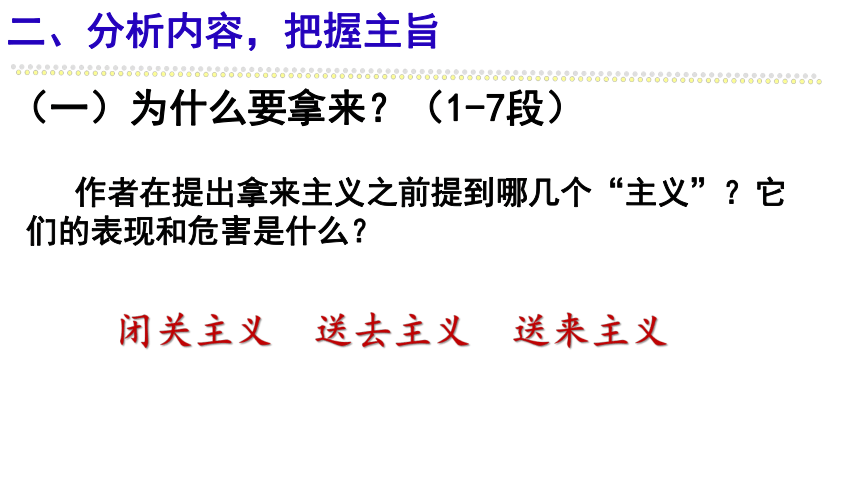

二、分析内容,把握主旨

(一)为什么要拿来?(1-7段)

作者在提出拿来主义之前提到哪几个“主义”?它们的表现和危害是什么?

闭关主义

送去主义

送来主义

闭关主义

表现:

实质:

自己不去,别人也不许来

惧外、排外

危害:

给枪炮打破大门[鸦片战争]

又碰了一串钉子[割地赔款]

后果:

导致送去主义

图为1900年八国联军在天津大沽口登陆的情形

图为1900年被八国联军火烧后的圆明园

送去主义

表现:

危害:

送去主义—

只是给与,不想取得——发了疯

只想送去,不想拿来——亡国灭种

尼采

—

只是送出去

亡国灭种,祸延子孙。

类比说理

实质:

媚外、卖国

古董

古画和新画

梅兰芳

送来主义

表现:

危害:

德国废枪炮

吸食鸦片

法国香粉

美国电影

日本的宣传画

英国鸦片,德国废枪炮,法国香粉,美国电影,日本的各种小东西

实质:

对外国文化的一概排斥。

帝国主义向中国倾销剩余物资进行文化经济侵略的政策

说说“抛来”、“抛给”、“送来”“拿来”有什么区别

。写这么多“主义”,多余么?

抛来:是随意的,把无用的东西送人,是中性词。

抛给:是恶意的给予,意味着轻蔑,侮辱。

送来:是特意的,是“抛给’的冠冕的说法,即侵略者按其心意送来,居心叵测。

拿来:是主动获取。“拿来”的是经过挑选的有用的东西。

议论文中,涉及的概念区分厘定,使观点更准确、严谨。

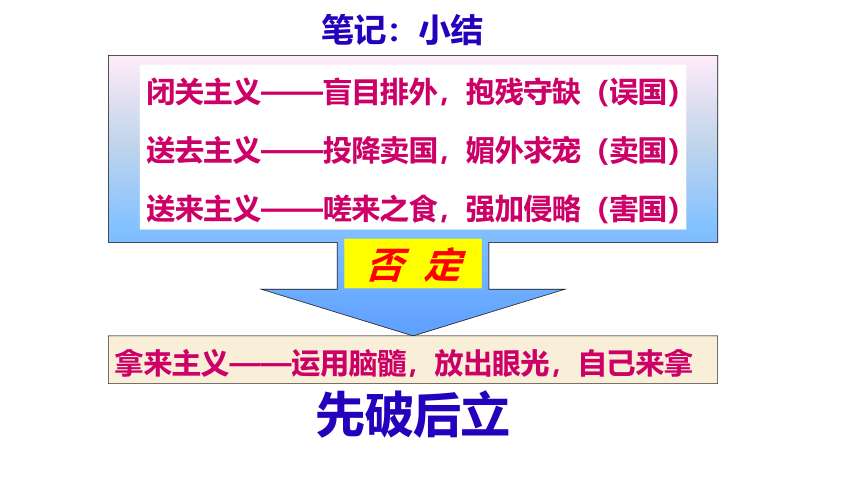

闭关主义——盲目排外,抱残守缺(误国)

送去主义——投降卖国,媚外求宠(卖国)

送来主义——嗟来之食,强加侵略(害国)

拿来主义——运用脑髓,放出眼光,自己来拿

否

定

先破后立

笔记:小结

(二)怎么样拿来?

过去的,外来的文化

1、第8段中“大宅子”比喻什么?

2、对待大宅子,文章一共批判了哪3种错误态度?

态度

本质

孱头

混蛋

废物

怕染污,徘徊不敢走进门

拒绝接受的逃避主义者

拒绝接受

勃然大怒,放一把火烧光

全盘否定

全盘接受

羡慕旧主人,欣欣然接受一切

孱头

害怕继承、拒绝借鉴的逃避主义者

昏蛋

盲目排斥的虚无主义者

崇洋媚外全盘西化的投降主义者

废物

3、第9段:“拿来主义”者是怎样对待大宅子的?文中是怎样说理的?

本体

喻体

做法

鱼翅

鸦片

烟枪烟灯

姨太太

精华部分

吸收

精华与糟粕并存部分

批判吸收

文化遗产中的旧形式

送一点进博物馆,其余毁掉

文化遗产中的糟粕

摒弃

取其精华

去其糟粕

比喻说理:形象、具体、浅显生动。

(三)总结全文(第10段)

①对待文化遗产,我们应该怎么办

②拿来之后怎样区别对待

③“拿来”有何意义

④

怎样才能“拿来”

⑤“拿来”的最终目的

要拿来

或使用,或存放,或毁灭

建设民族新文化

沉着,勇猛,有辨别,不自私

创新

破

昏蛋

拿来

主义

虚无主义者

闭关主义(误国)

送来主义(害国)

立

破

立

孱头

逃避主义者

废物

投降主义者

鱼翅(精华):吸收

送去主义(卖国)

鸦片(精华与糟粕并存):批判吸收

烟枪、烟灯(文化遗产的旧形式):送一点、毁掉

姨太太(糟粕):摒弃

拿 来 主 义

小结

1-7段

8段

9段

1.类比论证(第3段)

——用同类事物相比较。

2.比喻论证(8、9段)

——用有相似点的事物打比方。

3.对比论证(8、9段)

——用性质相反事物作比较。

本文的论证艺术

三、欣赏本文的语言艺术(课后练习3)

鲁迅的杂文“嬉笑怒骂皆成文章”,语言犀利、幽默。

1、还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫做“发扬国光”。

反讽。“捧”,刻画毕恭毕敬、谄媚讨好的奴性心理;“挂”,只有几张画,却还要一路的“挂”过去,表现其自鸣得意、大张旗鼓。“几张”这一数量词,暗示了“学艺”上的东西已相当贫乏。所以,“大师”“发扬国光”两词引号,其实是反语讽刺,说明他们的自欺欺人,非常可笑的。

2.总之,活人代替了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

“进步”是反语,表现了作者对“送去主义”的嘲讽。

3.当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。

明明要批判,却先作肯定,这种欲擒故纵之法常用于驳论。

本单元《劝学》《师说》从不同的角度论述了有关学习的问题,但《拿来主义》论述的是怎样对待外来文化,似乎游离本单元主题。你是如何理解的?

拓展延伸:

①拿来主义是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”。这就告诉我们:学习要独立思考,独立判断;学习要有广博的视野、独到的眼光;学习更要强调主动性、主体性。

②拿来主义者首先要“占有,挑选”。这就告诉我们:学习要“占有”资源,获取别人的观点,借鉴、吸收对自己有用的东西,剔除那些无用甚至有害的东西。

③“没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。”这就告诉我们:学习的意义首先在于“拿来”,再进行创新,方可成为“新时代的人”。

四、深化探究

作者提出的观点,在今天有没有现实意义?请同学们联系社会实际进行思考,举例说明。

孔子学院现已遍布世界各地,多达435所

作文示例:

圣诞节是西方的传统节日。今年圣诞节期间,关于中国人要不要过圣诞节的话题引发了网友的热议。有人认为,中华民族数百年来备受西方列强凌辱,作为炎黄子孙不应在洋人的节日狂欢;

也有人认为,中国人过圣诞节以及西方其他节日是中西文化相互交融渗透的体现,过洋节,不仅体现在物质意义上,也有精神价值和文化价值;

还有人认为……

请根据上述材料,结合你的体验和思考,阐述你的观点和理由。

圣诞节、万圣节、复活节、愚人节、情人节、感恩节、父亲节、母亲节……

摈弃

批判吸收——发扬我国传统

学习、接受

1、兼容并包的胸怀

2、文化自信

各美其美

美人之美

美美与共

天下大同

反对:尊重自己的文化,拒绝过洋节日。

赞成:中国人过圣诞节应该是改革开放,社会

进步的体现;是民族文化自信的表现。

辨证地看待:有理性有选择地接受;

借节日炒作,宁可不过;

过节本身并无好坏,而是我们为何过,如何过,我们得到什么才是最重要的。

理性过洋节

今年圣诞期间,关于中国人要不要洋节的话题引发热议,人们对此看法不一,近年来,各种洋节被国人越来越推崇,有人介怀于被洋人凌辱的百年,反对洋节;有人却认为过洋节是中西文化的融合,表示赞同。在我看来,过不过洋节均是无可厚非,关键在于放宽自我的心胸,理性看待洋节,洋节可以过,过洋节却不可“太过”.理性过洋节,使之真正实现文化交融的意义。

理性过洋节,要了解洋节的真实内涵,才能使洋节成为中西精神文化价值交流的平台。每一个节日背后,都有其丰厚的文化背景与价值引导。通过圣诞节,我们窥得上帝之子的传说,了解宗教文化的魅力。如此一来,中西思想便得以融会贯通,使节日成为更有意义的文化平台。圣诞不是仅仅有圣诞老人和圣诞树,更不是礼物与惊喜的代名词。除却这样圣诞节的形式,我们要关注的是过节单纯喜悦以外的价值所在。而观现实生活,现如今中国人的节日,不论传统也好,西方也罢,都被定义成电商折扣日的闹剧,对节日的印象只剩下“买买买”和一通胡吃海喝的聚会,谈什么节日内涵呢?

看待洋节,更要有开放与包容的心态,关键在于国人节日理念的转变,纵然西方列强曾予祖国以百年欺辱,但过洋节不代表对洋人的奴颜婢膝的讨好。我们不要以狭隘的眼光解读洋人,更不可“一朝被蛇咬,十年怕井绳”。更应该辨证分离地看待如今的洋节与曾经西方列强。因此节日只是文化价值的载体,通过节日,我们更是丰富我们的文化,体现了一个包容大气的中华民族。国人要除却偏见地看待洋节,扶正节日理念,摆好心态,才能正确理解洋节。

过好洋节的同时,更不能忘本。要把每个节日过得精彩,过出特色。

总而言之,春节也好,圣诞节也罢,过节本身并无好坏,而是我们如何过,我们为何过,我们通过过节得到什么才是最重要的.

理性看待洋节,理性过好洋节,过节日过出文化的氛围,理解传承节日背后厚重的历史,如何过出有氛围特色的节才是我们要去思考和努力的方向。

让“中国佳节”与“西方节日”花开并蒂

关于国人要不要过圣诞节的话题,引发人们热议,各种看法不足为奇。我认为:一味接纳西方节日未免太跟风,而一味拒绝西方节日又未免缺乏接纳新事物的勇气。所以应该让“中国佳节”与“西方节日”花开并蒂。

对于西方节日,有人偏执地认为中国受过西方列强凌辱,作为炎黄子孙不应在洋人的节日狂欢,这番言语显得多么振振有词!可是这些人可没想过,铭记历史的同时,更应该向前看。如果泱泱大国竟死板地囿于过去的历史,不懂变通,连西方节日都一味地拒绝,那中华民族岂不是要在全球化趋势更加密切的今天一个人孤立地向前跑吗?

再者,如果一味囿于过去,不吸收外来文化的有益成果,那么中华民族将被世界所抛弃,中华民族将无立足之地!这样的结果难道有人想亲眼目睹吗?所以,一味偏执地拒绝、驱赶西方文化并非是智者的选择,而应让“中国佳节”与“西方节日”花开并蒂!

一味迎合、追捧“西方节日”的现象也要引起我们的警觉。人们以为一味追捧西方节日是追赶世界潮流的表现,那我只能说,这是大错特错!接纳西方节日虽然是时代发展的必然要求,但一味跟风、随大流地追捧却令人担忧。人们一味地追捧西方节日,将“中国佳节”抛之脑后,这种现象在近些年来已不足为奇。圣诞节期间,人们积极为亲朋好友等准备苹果、贺卡的热闹场景,春节却遭人冷落,“无人问津”。再这样发展下去,有谁还能感受到“每逢佳节倍思亲”的亲情呢?

正如冯骥才在《四堡雕版》中所说:“文化受到自己评价的轻视才是真正的悲哀。”是的,当人们在追捧西方节日时,可曾想过中国佳节也会心伤?所以,只有批判吸收西方节日,以中国佳节为主,才能出现不一样的中国;只有让“中国佳节”与“西方节日”花开并蒂,才会让中国富强,才会让中华民族屹立于世界民族之林!

“中国佳节”碰上“西方节日”,不要一味迎合、追捧,也不要偏执地拒绝和驱赶,因为在文化交流中发展,“中国佳节”与“西方节日”花开并蒂是亘古不变的真理!

让“中国佳节”与“西方节日”花开并蒂,中华文明之香才会在繁花盛处永存。

拿

来

主

义

鲁

迅

1.理清文章思路,理解“拿来主义”的内涵。

2.学习比喻论证,品味鲁迅语言的深刻含义。

3.学习“先破后立”的写法。

学习目标

背景介绍

20世纪30年代,国民党政府奉行卖国主义政策,

实行反革命文化“围剿”,从政治、经济、文化、艺术等方面奉行卖国投降路线。

各种错误思潮随之泛滥,有的叫嚷复古主义,有的主张“全盘西化”。而在左翼文化队伍中,有人反对继承旧文化,有人反对吸收外国文化,造成思想上的混乱。

为了澄清认识,鲁迅先生写下这篇杂文,批驳了错误思潮,旗帜鲜明地提出了“拿来主义”这一主张。

关于杂文

①短小、活泼、犀利、隽永。

②既有议论性,又有文艺性。

③题材广泛,形式多样。

④大中取小,小中见大。

杂文是一种直接、迅速反映社会事变或动向的文艺性政论文。一般采用议论的表达方式。本文选自《且介亭杂文》

鲁迅的杂文“象投枪,象匕首,直刺向黑暗势力”(毛泽东)

第2段:但我们没有人根据“礼尚往来”的礼仪,说道:拿来!

第5段:我只想鼓吹我们再吝青一点,送去之外,还得“拿来”,是为“拿来主义”。

第7段:所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

第10段:总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放或毁灭。

浏览全文,勾画文中表达作者观点的语句

研读课文

一、划分层次,理清思路

第一部分(1-7):为什么要拿来(为什么,是什么)

第二部分(8-9):怎样拿来(怎么做)

第三部分(10):

总结全文

二、分析内容,把握主旨

(一)为什么要拿来?(1-7段)

作者在提出拿来主义之前提到哪几个“主义”?它们的表现和危害是什么?

闭关主义

送去主义

送来主义

闭关主义

表现:

实质:

自己不去,别人也不许来

惧外、排外

危害:

给枪炮打破大门[鸦片战争]

又碰了一串钉子[割地赔款]

后果:

导致送去主义

图为1900年八国联军在天津大沽口登陆的情形

图为1900年被八国联军火烧后的圆明园

送去主义

表现:

危害:

送去主义—

只是给与,不想取得——发了疯

只想送去,不想拿来——亡国灭种

尼采

—

只是送出去

亡国灭种,祸延子孙。

类比说理

实质:

媚外、卖国

古董

古画和新画

梅兰芳

送来主义

表现:

危害:

德国废枪炮

吸食鸦片

法国香粉

美国电影

日本的宣传画

英国鸦片,德国废枪炮,法国香粉,美国电影,日本的各种小东西

实质:

对外国文化的一概排斥。

帝国主义向中国倾销剩余物资进行文化经济侵略的政策

说说“抛来”、“抛给”、“送来”“拿来”有什么区别

。写这么多“主义”,多余么?

抛来:是随意的,把无用的东西送人,是中性词。

抛给:是恶意的给予,意味着轻蔑,侮辱。

送来:是特意的,是“抛给’的冠冕的说法,即侵略者按其心意送来,居心叵测。

拿来:是主动获取。“拿来”的是经过挑选的有用的东西。

议论文中,涉及的概念区分厘定,使观点更准确、严谨。

闭关主义——盲目排外,抱残守缺(误国)

送去主义——投降卖国,媚外求宠(卖国)

送来主义——嗟来之食,强加侵略(害国)

拿来主义——运用脑髓,放出眼光,自己来拿

否

定

先破后立

笔记:小结

(二)怎么样拿来?

过去的,外来的文化

1、第8段中“大宅子”比喻什么?

2、对待大宅子,文章一共批判了哪3种错误态度?

态度

本质

孱头

混蛋

废物

怕染污,徘徊不敢走进门

拒绝接受的逃避主义者

拒绝接受

勃然大怒,放一把火烧光

全盘否定

全盘接受

羡慕旧主人,欣欣然接受一切

孱头

害怕继承、拒绝借鉴的逃避主义者

昏蛋

盲目排斥的虚无主义者

崇洋媚外全盘西化的投降主义者

废物

3、第9段:“拿来主义”者是怎样对待大宅子的?文中是怎样说理的?

本体

喻体

做法

鱼翅

鸦片

烟枪烟灯

姨太太

精华部分

吸收

精华与糟粕并存部分

批判吸收

文化遗产中的旧形式

送一点进博物馆,其余毁掉

文化遗产中的糟粕

摒弃

取其精华

去其糟粕

比喻说理:形象、具体、浅显生动。

(三)总结全文(第10段)

①对待文化遗产,我们应该怎么办

②拿来之后怎样区别对待

③“拿来”有何意义

④

怎样才能“拿来”

⑤“拿来”的最终目的

要拿来

或使用,或存放,或毁灭

建设民族新文化

沉着,勇猛,有辨别,不自私

创新

破

昏蛋

拿来

主义

虚无主义者

闭关主义(误国)

送来主义(害国)

立

破

立

孱头

逃避主义者

废物

投降主义者

鱼翅(精华):吸收

送去主义(卖国)

鸦片(精华与糟粕并存):批判吸收

烟枪、烟灯(文化遗产的旧形式):送一点、毁掉

姨太太(糟粕):摒弃

拿 来 主 义

小结

1-7段

8段

9段

1.类比论证(第3段)

——用同类事物相比较。

2.比喻论证(8、9段)

——用有相似点的事物打比方。

3.对比论证(8、9段)

——用性质相反事物作比较。

本文的论证艺术

三、欣赏本文的语言艺术(课后练习3)

鲁迅的杂文“嬉笑怒骂皆成文章”,语言犀利、幽默。

1、还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫做“发扬国光”。

反讽。“捧”,刻画毕恭毕敬、谄媚讨好的奴性心理;“挂”,只有几张画,却还要一路的“挂”过去,表现其自鸣得意、大张旗鼓。“几张”这一数量词,暗示了“学艺”上的东西已相当贫乏。所以,“大师”“发扬国光”两词引号,其实是反语讽刺,说明他们的自欺欺人,非常可笑的。

2.总之,活人代替了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

“进步”是反语,表现了作者对“送去主义”的嘲讽。

3.当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。

明明要批判,却先作肯定,这种欲擒故纵之法常用于驳论。

本单元《劝学》《师说》从不同的角度论述了有关学习的问题,但《拿来主义》论述的是怎样对待外来文化,似乎游离本单元主题。你是如何理解的?

拓展延伸:

①拿来主义是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”。这就告诉我们:学习要独立思考,独立判断;学习要有广博的视野、独到的眼光;学习更要强调主动性、主体性。

②拿来主义者首先要“占有,挑选”。这就告诉我们:学习要“占有”资源,获取别人的观点,借鉴、吸收对自己有用的东西,剔除那些无用甚至有害的东西。

③“没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。”这就告诉我们:学习的意义首先在于“拿来”,再进行创新,方可成为“新时代的人”。

四、深化探究

作者提出的观点,在今天有没有现实意义?请同学们联系社会实际进行思考,举例说明。

孔子学院现已遍布世界各地,多达435所

作文示例:

圣诞节是西方的传统节日。今年圣诞节期间,关于中国人要不要过圣诞节的话题引发了网友的热议。有人认为,中华民族数百年来备受西方列强凌辱,作为炎黄子孙不应在洋人的节日狂欢;

也有人认为,中国人过圣诞节以及西方其他节日是中西文化相互交融渗透的体现,过洋节,不仅体现在物质意义上,也有精神价值和文化价值;

还有人认为……

请根据上述材料,结合你的体验和思考,阐述你的观点和理由。

圣诞节、万圣节、复活节、愚人节、情人节、感恩节、父亲节、母亲节……

摈弃

批判吸收——发扬我国传统

学习、接受

1、兼容并包的胸怀

2、文化自信

各美其美

美人之美

美美与共

天下大同

反对:尊重自己的文化,拒绝过洋节日。

赞成:中国人过圣诞节应该是改革开放,社会

进步的体现;是民族文化自信的表现。

辨证地看待:有理性有选择地接受;

借节日炒作,宁可不过;

过节本身并无好坏,而是我们为何过,如何过,我们得到什么才是最重要的。

理性过洋节

今年圣诞期间,关于中国人要不要洋节的话题引发热议,人们对此看法不一,近年来,各种洋节被国人越来越推崇,有人介怀于被洋人凌辱的百年,反对洋节;有人却认为过洋节是中西文化的融合,表示赞同。在我看来,过不过洋节均是无可厚非,关键在于放宽自我的心胸,理性看待洋节,洋节可以过,过洋节却不可“太过”.理性过洋节,使之真正实现文化交融的意义。

理性过洋节,要了解洋节的真实内涵,才能使洋节成为中西精神文化价值交流的平台。每一个节日背后,都有其丰厚的文化背景与价值引导。通过圣诞节,我们窥得上帝之子的传说,了解宗教文化的魅力。如此一来,中西思想便得以融会贯通,使节日成为更有意义的文化平台。圣诞不是仅仅有圣诞老人和圣诞树,更不是礼物与惊喜的代名词。除却这样圣诞节的形式,我们要关注的是过节单纯喜悦以外的价值所在。而观现实生活,现如今中国人的节日,不论传统也好,西方也罢,都被定义成电商折扣日的闹剧,对节日的印象只剩下“买买买”和一通胡吃海喝的聚会,谈什么节日内涵呢?

看待洋节,更要有开放与包容的心态,关键在于国人节日理念的转变,纵然西方列强曾予祖国以百年欺辱,但过洋节不代表对洋人的奴颜婢膝的讨好。我们不要以狭隘的眼光解读洋人,更不可“一朝被蛇咬,十年怕井绳”。更应该辨证分离地看待如今的洋节与曾经西方列强。因此节日只是文化价值的载体,通过节日,我们更是丰富我们的文化,体现了一个包容大气的中华民族。国人要除却偏见地看待洋节,扶正节日理念,摆好心态,才能正确理解洋节。

过好洋节的同时,更不能忘本。要把每个节日过得精彩,过出特色。

总而言之,春节也好,圣诞节也罢,过节本身并无好坏,而是我们如何过,我们为何过,我们通过过节得到什么才是最重要的.

理性看待洋节,理性过好洋节,过节日过出文化的氛围,理解传承节日背后厚重的历史,如何过出有氛围特色的节才是我们要去思考和努力的方向。

让“中国佳节”与“西方节日”花开并蒂

关于国人要不要过圣诞节的话题,引发人们热议,各种看法不足为奇。我认为:一味接纳西方节日未免太跟风,而一味拒绝西方节日又未免缺乏接纳新事物的勇气。所以应该让“中国佳节”与“西方节日”花开并蒂。

对于西方节日,有人偏执地认为中国受过西方列强凌辱,作为炎黄子孙不应在洋人的节日狂欢,这番言语显得多么振振有词!可是这些人可没想过,铭记历史的同时,更应该向前看。如果泱泱大国竟死板地囿于过去的历史,不懂变通,连西方节日都一味地拒绝,那中华民族岂不是要在全球化趋势更加密切的今天一个人孤立地向前跑吗?

再者,如果一味囿于过去,不吸收外来文化的有益成果,那么中华民族将被世界所抛弃,中华民族将无立足之地!这样的结果难道有人想亲眼目睹吗?所以,一味偏执地拒绝、驱赶西方文化并非是智者的选择,而应让“中国佳节”与“西方节日”花开并蒂!

一味迎合、追捧“西方节日”的现象也要引起我们的警觉。人们以为一味追捧西方节日是追赶世界潮流的表现,那我只能说,这是大错特错!接纳西方节日虽然是时代发展的必然要求,但一味跟风、随大流地追捧却令人担忧。人们一味地追捧西方节日,将“中国佳节”抛之脑后,这种现象在近些年来已不足为奇。圣诞节期间,人们积极为亲朋好友等准备苹果、贺卡的热闹场景,春节却遭人冷落,“无人问津”。再这样发展下去,有谁还能感受到“每逢佳节倍思亲”的亲情呢?

正如冯骥才在《四堡雕版》中所说:“文化受到自己评价的轻视才是真正的悲哀。”是的,当人们在追捧西方节日时,可曾想过中国佳节也会心伤?所以,只有批判吸收西方节日,以中国佳节为主,才能出现不一样的中国;只有让“中国佳节”与“西方节日”花开并蒂,才会让中国富强,才会让中华民族屹立于世界民族之林!

“中国佳节”碰上“西方节日”,不要一味迎合、追捧,也不要偏执地拒绝和驱赶,因为在文化交流中发展,“中国佳节”与“西方节日”花开并蒂是亘古不变的真理!

让“中国佳节”与“西方节日”花开并蒂,中华文明之香才会在繁花盛处永存。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读