2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第2课 诸侯纷争与变法运动课件(共35张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第2课 诸侯纷争与变法运动课件(共35张ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 9.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-17 22:44:34 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第2课

诸侯纷争与变法运动

第一单元

从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

目录

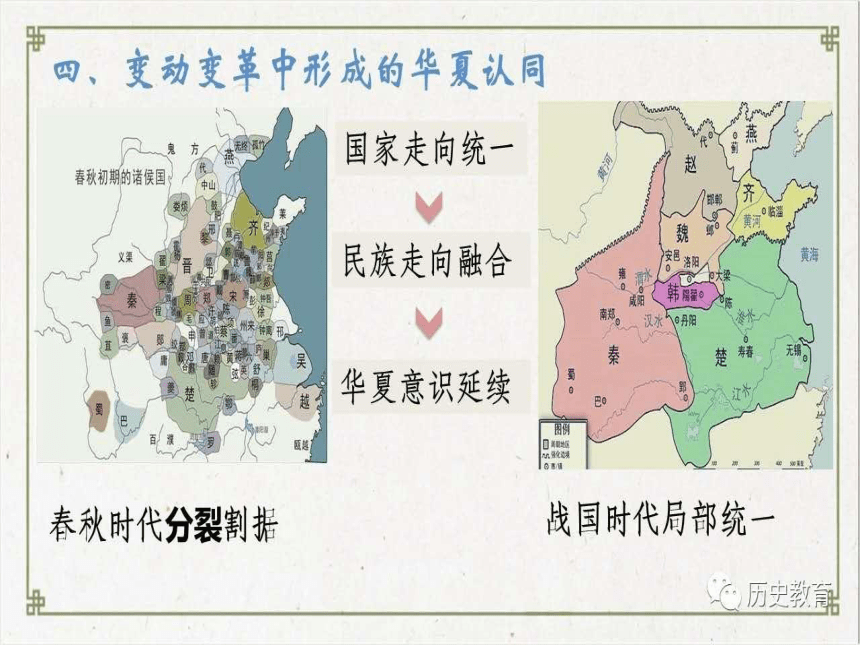

列国纷争与华夏认同

经济发展与变法运动

孔子与老子

学习目标:

1.了解春秋五霸和战国七雄的相关事实;

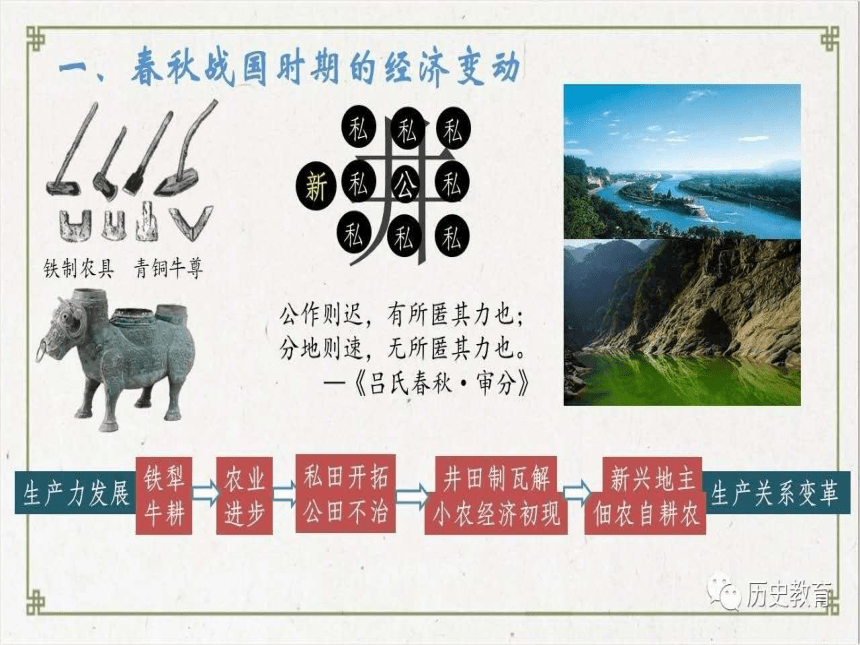

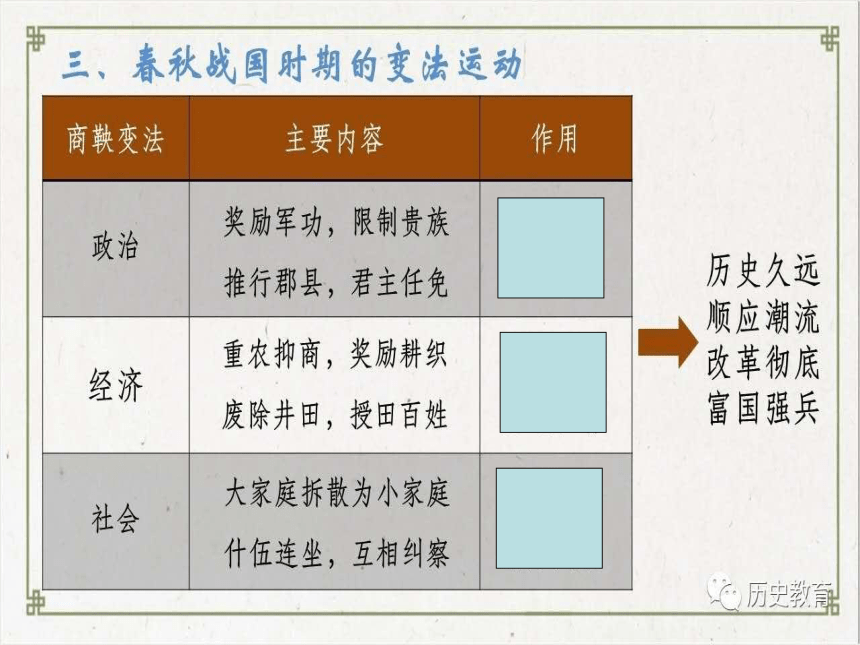

2.学习春秋战国时期的经济发展与变法运动;

3.认识孔子与老子的思想;

4.掌握百家争鸣的内容。

学习重难点:

1.重点:春秋战国时期的经济发展

;商鞅变法;百家争鸣

2.难点:商鞅变法;孔子与老子;百家争鸣

百家争鸣

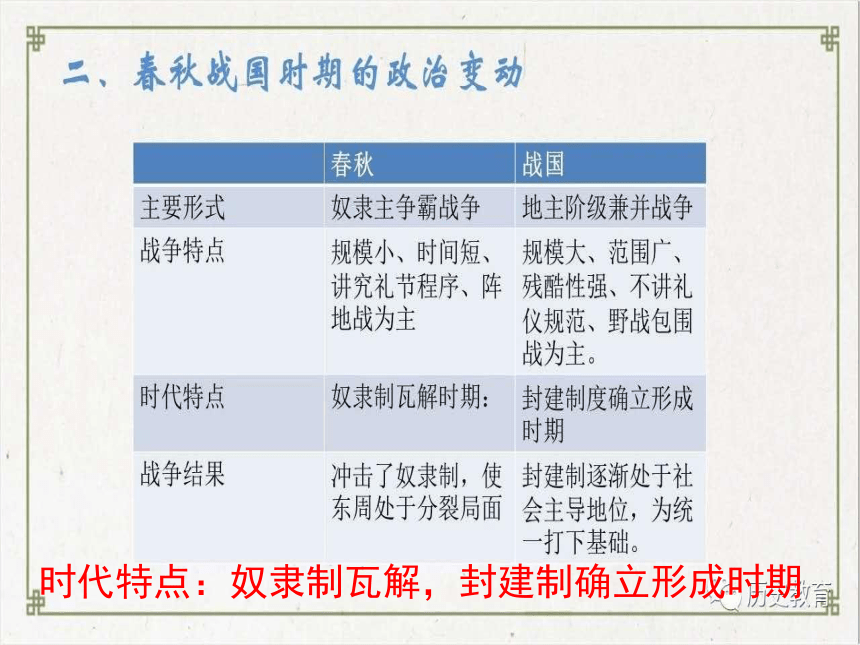

时代特点:奴隶制瓦解,封建制确立形成时期

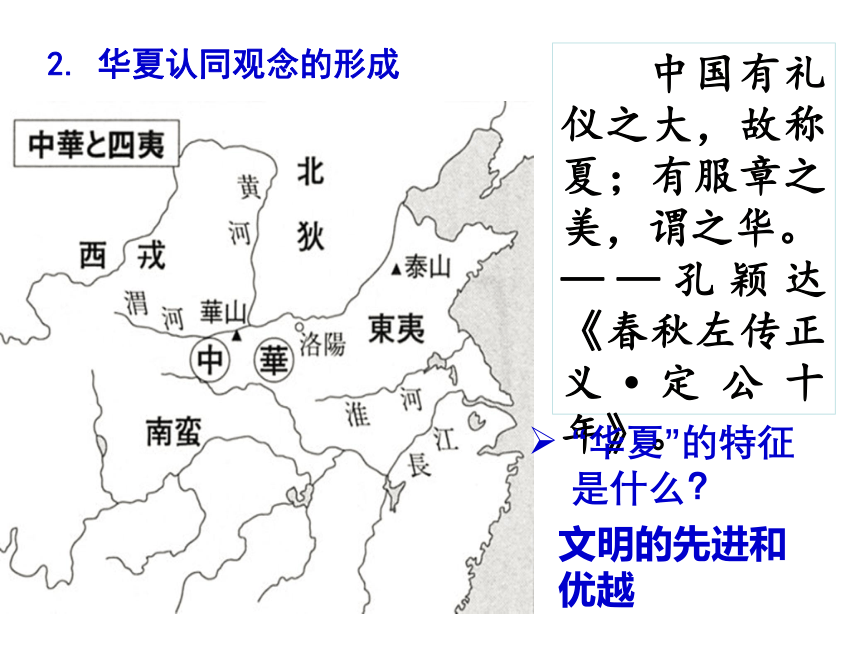

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

——孔颖达《春秋左传正义?定公十年》。

2.

华夏认同观念的形成

“华夏”的特征是什么?

文明的先进和优越

中华民族的发展体现出怎样的特征?

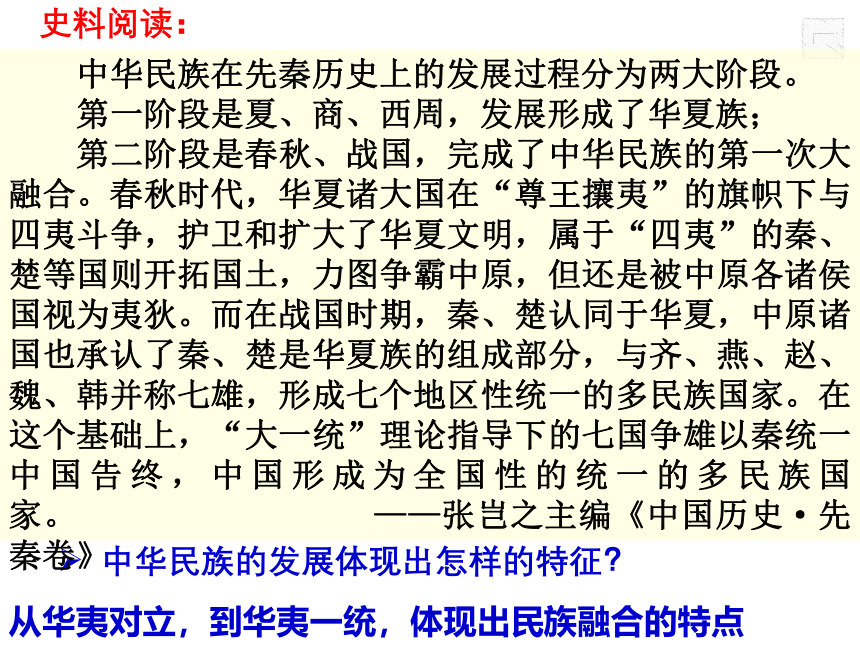

史料阅读:

中华民族在先秦历史上的发展过程分为两大阶段。

第一阶段是夏、商、西周,发展形成了华夏族;

第二阶段是春秋、战国,完成了中华民族的第一次大融合。春秋时代,华夏诸大国在“尊王攘夷”的旗帜下与四夷斗争,护卫和扩大了华夏文明,属于“四夷”的秦、楚等国则开拓国土,力图争霸中原,但还是被中原各诸侯国视为夷狄。而在战国时期,秦、楚认同于华夏,中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性统一的多民族国家。在这个基础上,“大一统”理论指导下的七国争雄以秦统一中国告终,中国形成为全国性的统一的多民族国家。

——张岂之主编《中国历史·先秦卷》

从华夷对立,到华夷一统,体现出民族融合的特点

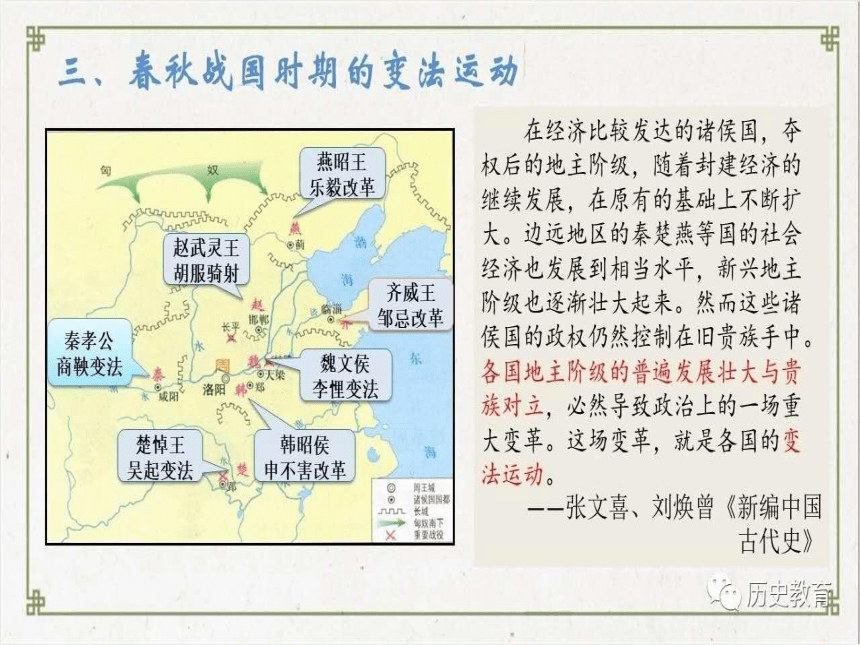

申不害变法

邹忌改革

燕昭王改革

李悝变法

吴起变法

商鞅变法

赵武灵王变革

秦

魏

韩

赵

燕

楚

齐

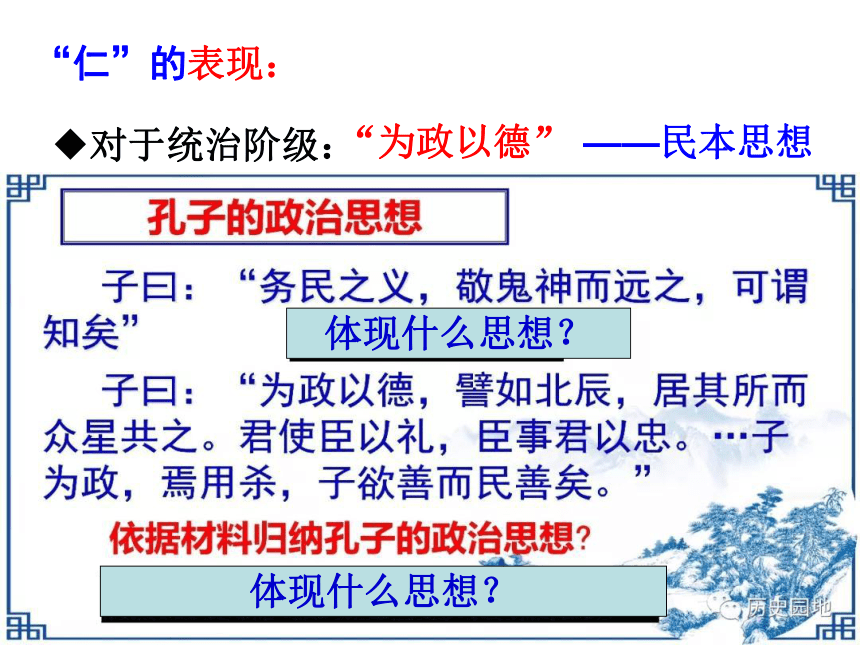

“仁”的表现:

对于统治阶级:

“为政以德”

——民本思想

对于普通人:

子曰:“孝悌也者,其为仁之本欤?”

孝敬父母,尊敬兄长

孝敬父母、尊敬师长,就是做人的根本吧!”

体现什么思想?

体现什么思想?

“仁”的表现:

对于统治阶级:

“为政以德”

——民本思想

对于普通人:

子曰:“孝悌也者,其为仁之本欤?”

孝敬父母,尊敬兄长

孝敬父母、尊敬师长,就是做人的根本吧!”

A、调和社会关系,促进社会稳定

B、提高人民地位,促进生产发展

C、有利于抑制统治者的暴政

D、主张恢复周朝制度,维护奴隶主的统治(具有保守性和落后性)

史料1:子曰:仁者,爱人。

——《论语·颜渊篇》

孔子的政治思想

做笔记

史料2:子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。

——《论语·颜渊篇》

史料3:子曰:为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

子曰:节用而爱人,使民以时。

1.进步性:

2.保守性:

A、调和社会关系,促进社会稳定

B、提高人民地位,促进生产发展

C、有利于抑制统治者的暴政

D、主张恢复周朝制度,维护奴隶主的统治

思考:如何看待孔子的“仁”

“德”“礼”

?(做笔记)

孔子的教育思想

有教无类

学而时习之,不亦说乎

温故而知新,可以为师矣

中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上。

知之为知之,不知为不知

学而不思则罔,思而不学则殆

依据材料归纳孔子的教育思想?

有教无类(创立私学)(教育对象);因材施教(教学方法);知与不知、温习、学与思(学习态度与方法)

当时:在当时并未受到太多重视。

在后世:后来经过学者改造,成为中国传统文化的主流;孔子被推崇为圣人。

对世界:在世界文化史上占有重要地位。

孔子思想的影响

作探究:在春秋时期,孔子为安定社会秩序,开出了

“仁”的处方,但他周游列国十四载,积极推销他的政治方案,为什么未被诸侯们采纳?(做笔记)

社会背景:

春秋时期分封制崩溃,诸侯割据,社会秩序相当混乱,统治者为在兼并战争中取胜,热衷于强化中央集权和加强对人民的控制,

儒家自身:

虽然儒家思想符合人民的利益,但在当时未能适应形势,满足统治者兼并战争的需要。

道生一,一生二,

二生三,三生万物。

人法地,地法天,

天法道,道法自然。

——《道德经》

老子的思想

有物混成,先天地生;寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰道。

有无相生,难易相成。长短相较,高下相倾,音声相和,前后相随。

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。

——《道德经》

以柔克刚、以弱胜强——“弱者道之用”

辨证法思想:事物是矛盾对立的,但可以互相转化;守静可以以弱胜强。

治国思想:

道家:老子

哲学思想

道生一,一生二,二生三,三生万物”

“弱者道之用”

“柔弱胜刚强”

“祸兮福之所倚,

福兮祸之所伏”

“为无为,则无不治”

邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

治国思想

道是世界之本

朴素辩证法

方法论

无为而治

小国寡民

春秋战国时期,众多学者、思想流派,相互诘难批驳、争芳斗艳,形成彼此吸收融合的局面。都希望按照本阶级的利益和要求,对宇宙、社会、对万事万物作出解释,于是他们著书立说,广收门徒,争相发表自己的见解。

一、“百家争鸣”局面的形成

1、“百家争鸣”的含义

思想活跃,文化繁荣

兼容并包、宽容开放

本阶级立场上的治国方案

多样性和差异性

一、春秋战国出现百家争鸣的原因(做笔记)

1.政治:

周王室衰微,分封制瓦解,诸侯纷争,社会动荡

2.经济:

生产力的发展。铁制农具和牛耕出现,井田制崩溃

,封建经济发展

3.阶级:私学兴起,打破“学在官府”

“士”阶层的活跃

4.

法家思想的推动

根本原因?

生产力的发展

直接原因?

各学派著书立说,互相批驳,形成“争鸣”局面

孟

子

得道多助,失道寡助。

——《孟子·公孙丑》

民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心上》

天时不如地利,地利不如人和。

——《孟子·公孙丑》

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

——《孟子·滕文公》

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

——《孟子·梁惠王下》

韩非子

以法为本,法不阿贵。

世异则事异,事异则备变。

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

——《韩非子》

墨

子

欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,当兼相爱,交相利。

(战争使)春则废民耕稼树艺,秋则废民获敛,……百姓饥寒冻馁而死者,不可胜数。

——墨子

●以法为本,法不阿贵。

●欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其

乱,当兼相爱,交相利。

●道生一,一生二,二生三,三生万物。

墨家

法家

●为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。

儒家

道家

●兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

兵家

●马者,所以命形也;白者,所以命色也。命色者非命形也。故曰:白马非马。

●一阴一阳谓之道。五行,一曰水,二曰火,

三曰木,四曰金,五曰土……相生相克。

名家

阴阳家

问题探究:

4.谁的主张?假如你是春秋战国时期的一位

君主,你会采用哪一家的思想?为什么?

春秋以后,周王渐失天下共主的地位,王室衰微,诸侯坐大,历史遂进入一个大动荡、大变革的时代:经济上,铁工具的使用提高了生产力;政治上,权力纷争,政权下移,诸侯间强国纵横,迭为霸主,旋而造成七国争雄的态势;时势的激荡,促进了文化思想界的活跃,呈现出诸子百家、竞相争鸣的局面。

春秋战国时代的变革,并非局部的、一事一物的兴替,而是由一系列相关性变迁运动构成的大变局。其动荡之激烈,变革范围之深广,为中国千年历史所仅见。

——王家范等编著《大学中国史》

史料阅读:

春秋战国的时代特征是什么?

大动荡、大变革、大发展、大交融

诸子百家主要学派的思想

(2)内容

学派

时期

代表

主要思想主张

儒家

春秋

孔子

核心“仁”;以德治民,克己复礼;有教无类

战国

孟子

仁政;性善论

战国

荀子

隆礼重法;性恶论

道家

春秋

老子

核心“道”;无为而治;事物相互依存相互转化

战国

庄子

崇尚逍遥自由

阴阳家

战国

邹衍

五行“相生相胜”(相互促进相互制约)

墨家

战国

墨子

节俭;兼爱;非攻

法家

战国

韩非

以法治国;中央集权

政治主张泾渭分明的儒法两家,却在主张中央集权的大一统和等级制问题上不谋而合。在人生理想和处世态度方面,儒、墨、法各执一端,却又都主张积极进取,有所作为。

——摘自李宗桂著《中国文化导论》

【思考】概括这一时期思想文化的特征。

内容上:学派众多;关系上:各种思想之间有关联;多元到一统趋势。

韩非的法治思想是战国后期这一特定历史条件的产物,它限制贵族特权,维护新兴的封建制度,适应当时中国走向统一的历史趋势。但它主张对人民实行残酷的暴力镇压,崇尚阴谋权术,压制工商业发展,提倡文化专制主义,无论在当时或后代都产生深远的消极影响。

——张岂之主编《中国思想史》

法家思想对国家有哪些益处?又会造成怎样的问题?

限制贵族特权,适应统一的历史趋势,但提倡专制暴力统治,重农抑商……

经济:土地公有(井田制)

土地私有

政治格局:诸侯分封

争霸●兼并●县制

行政权力:宗法世袭

专职官僚(流动)

文化学术:贵族特权

民间(百家争鸣)

小结:春秋战国时期的社会变革

第2课

诸侯纷争与变法运动

第一单元

从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

目录

列国纷争与华夏认同

经济发展与变法运动

孔子与老子

学习目标:

1.了解春秋五霸和战国七雄的相关事实;

2.学习春秋战国时期的经济发展与变法运动;

3.认识孔子与老子的思想;

4.掌握百家争鸣的内容。

学习重难点:

1.重点:春秋战国时期的经济发展

;商鞅变法;百家争鸣

2.难点:商鞅变法;孔子与老子;百家争鸣

百家争鸣

时代特点:奴隶制瓦解,封建制确立形成时期

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

——孔颖达《春秋左传正义?定公十年》。

2.

华夏认同观念的形成

“华夏”的特征是什么?

文明的先进和优越

中华民族的发展体现出怎样的特征?

史料阅读:

中华民族在先秦历史上的发展过程分为两大阶段。

第一阶段是夏、商、西周,发展形成了华夏族;

第二阶段是春秋、战国,完成了中华民族的第一次大融合。春秋时代,华夏诸大国在“尊王攘夷”的旗帜下与四夷斗争,护卫和扩大了华夏文明,属于“四夷”的秦、楚等国则开拓国土,力图争霸中原,但还是被中原各诸侯国视为夷狄。而在战国时期,秦、楚认同于华夏,中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性统一的多民族国家。在这个基础上,“大一统”理论指导下的七国争雄以秦统一中国告终,中国形成为全国性的统一的多民族国家。

——张岂之主编《中国历史·先秦卷》

从华夷对立,到华夷一统,体现出民族融合的特点

申不害变法

邹忌改革

燕昭王改革

李悝变法

吴起变法

商鞅变法

赵武灵王变革

秦

魏

韩

赵

燕

楚

齐

“仁”的表现:

对于统治阶级:

“为政以德”

——民本思想

对于普通人:

子曰:“孝悌也者,其为仁之本欤?”

孝敬父母,尊敬兄长

孝敬父母、尊敬师长,就是做人的根本吧!”

体现什么思想?

体现什么思想?

“仁”的表现:

对于统治阶级:

“为政以德”

——民本思想

对于普通人:

子曰:“孝悌也者,其为仁之本欤?”

孝敬父母,尊敬兄长

孝敬父母、尊敬师长,就是做人的根本吧!”

A、调和社会关系,促进社会稳定

B、提高人民地位,促进生产发展

C、有利于抑制统治者的暴政

D、主张恢复周朝制度,维护奴隶主的统治(具有保守性和落后性)

史料1:子曰:仁者,爱人。

——《论语·颜渊篇》

孔子的政治思想

做笔记

史料2:子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。

——《论语·颜渊篇》

史料3:子曰:为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

子曰:节用而爱人,使民以时。

1.进步性:

2.保守性:

A、调和社会关系,促进社会稳定

B、提高人民地位,促进生产发展

C、有利于抑制统治者的暴政

D、主张恢复周朝制度,维护奴隶主的统治

思考:如何看待孔子的“仁”

“德”“礼”

?(做笔记)

孔子的教育思想

有教无类

学而时习之,不亦说乎

温故而知新,可以为师矣

中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上。

知之为知之,不知为不知

学而不思则罔,思而不学则殆

依据材料归纳孔子的教育思想?

有教无类(创立私学)(教育对象);因材施教(教学方法);知与不知、温习、学与思(学习态度与方法)

当时:在当时并未受到太多重视。

在后世:后来经过学者改造,成为中国传统文化的主流;孔子被推崇为圣人。

对世界:在世界文化史上占有重要地位。

孔子思想的影响

作探究:在春秋时期,孔子为安定社会秩序,开出了

“仁”的处方,但他周游列国十四载,积极推销他的政治方案,为什么未被诸侯们采纳?(做笔记)

社会背景:

春秋时期分封制崩溃,诸侯割据,社会秩序相当混乱,统治者为在兼并战争中取胜,热衷于强化中央集权和加强对人民的控制,

儒家自身:

虽然儒家思想符合人民的利益,但在当时未能适应形势,满足统治者兼并战争的需要。

道生一,一生二,

二生三,三生万物。

人法地,地法天,

天法道,道法自然。

——《道德经》

老子的思想

有物混成,先天地生;寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰道。

有无相生,难易相成。长短相较,高下相倾,音声相和,前后相随。

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。

——《道德经》

以柔克刚、以弱胜强——“弱者道之用”

辨证法思想:事物是矛盾对立的,但可以互相转化;守静可以以弱胜强。

治国思想:

道家:老子

哲学思想

道生一,一生二,二生三,三生万物”

“弱者道之用”

“柔弱胜刚强”

“祸兮福之所倚,

福兮祸之所伏”

“为无为,则无不治”

邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

治国思想

道是世界之本

朴素辩证法

方法论

无为而治

小国寡民

春秋战国时期,众多学者、思想流派,相互诘难批驳、争芳斗艳,形成彼此吸收融合的局面。都希望按照本阶级的利益和要求,对宇宙、社会、对万事万物作出解释,于是他们著书立说,广收门徒,争相发表自己的见解。

一、“百家争鸣”局面的形成

1、“百家争鸣”的含义

思想活跃,文化繁荣

兼容并包、宽容开放

本阶级立场上的治国方案

多样性和差异性

一、春秋战国出现百家争鸣的原因(做笔记)

1.政治:

周王室衰微,分封制瓦解,诸侯纷争,社会动荡

2.经济:

生产力的发展。铁制农具和牛耕出现,井田制崩溃

,封建经济发展

3.阶级:私学兴起,打破“学在官府”

“士”阶层的活跃

4.

法家思想的推动

根本原因?

生产力的发展

直接原因?

各学派著书立说,互相批驳,形成“争鸣”局面

孟

子

得道多助,失道寡助。

——《孟子·公孙丑》

民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心上》

天时不如地利,地利不如人和。

——《孟子·公孙丑》

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

——《孟子·滕文公》

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

——《孟子·梁惠王下》

韩非子

以法为本,法不阿贵。

世异则事异,事异则备变。

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

——《韩非子》

墨

子

欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,当兼相爱,交相利。

(战争使)春则废民耕稼树艺,秋则废民获敛,……百姓饥寒冻馁而死者,不可胜数。

——墨子

●以法为本,法不阿贵。

●欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其

乱,当兼相爱,交相利。

●道生一,一生二,二生三,三生万物。

墨家

法家

●为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。

儒家

道家

●兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

兵家

●马者,所以命形也;白者,所以命色也。命色者非命形也。故曰:白马非马。

●一阴一阳谓之道。五行,一曰水,二曰火,

三曰木,四曰金,五曰土……相生相克。

名家

阴阳家

问题探究:

4.谁的主张?假如你是春秋战国时期的一位

君主,你会采用哪一家的思想?为什么?

春秋以后,周王渐失天下共主的地位,王室衰微,诸侯坐大,历史遂进入一个大动荡、大变革的时代:经济上,铁工具的使用提高了生产力;政治上,权力纷争,政权下移,诸侯间强国纵横,迭为霸主,旋而造成七国争雄的态势;时势的激荡,促进了文化思想界的活跃,呈现出诸子百家、竞相争鸣的局面。

春秋战国时代的变革,并非局部的、一事一物的兴替,而是由一系列相关性变迁运动构成的大变局。其动荡之激烈,变革范围之深广,为中国千年历史所仅见。

——王家范等编著《大学中国史》

史料阅读:

春秋战国的时代特征是什么?

大动荡、大变革、大发展、大交融

诸子百家主要学派的思想

(2)内容

学派

时期

代表

主要思想主张

儒家

春秋

孔子

核心“仁”;以德治民,克己复礼;有教无类

战国

孟子

仁政;性善论

战国

荀子

隆礼重法;性恶论

道家

春秋

老子

核心“道”;无为而治;事物相互依存相互转化

战国

庄子

崇尚逍遥自由

阴阳家

战国

邹衍

五行“相生相胜”(相互促进相互制约)

墨家

战国

墨子

节俭;兼爱;非攻

法家

战国

韩非

以法治国;中央集权

政治主张泾渭分明的儒法两家,却在主张中央集权的大一统和等级制问题上不谋而合。在人生理想和处世态度方面,儒、墨、法各执一端,却又都主张积极进取,有所作为。

——摘自李宗桂著《中国文化导论》

【思考】概括这一时期思想文化的特征。

内容上:学派众多;关系上:各种思想之间有关联;多元到一统趋势。

韩非的法治思想是战国后期这一特定历史条件的产物,它限制贵族特权,维护新兴的封建制度,适应当时中国走向统一的历史趋势。但它主张对人民实行残酷的暴力镇压,崇尚阴谋权术,压制工商业发展,提倡文化专制主义,无论在当时或后代都产生深远的消极影响。

——张岂之主编《中国思想史》

法家思想对国家有哪些益处?又会造成怎样的问题?

限制贵族特权,适应统一的历史趋势,但提倡专制暴力统治,重农抑商……

经济:土地公有(井田制)

土地私有

政治格局:诸侯分封

争霸●兼并●县制

行政权力:宗法世袭

专职官僚(流动)

文化学术:贵族特权

民间(百家争鸣)

小结:春秋战国时期的社会变革

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进