第06课 从隋唐盛世到五代十国 课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 第06课 从隋唐盛世到五代十国 课件(共44张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 32.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-18 09:57:24 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

第二单元

三国两晋南北朝的民族融合与隋唐统一多民族封建国家的发展

第6课

从隋唐盛世到五代十国

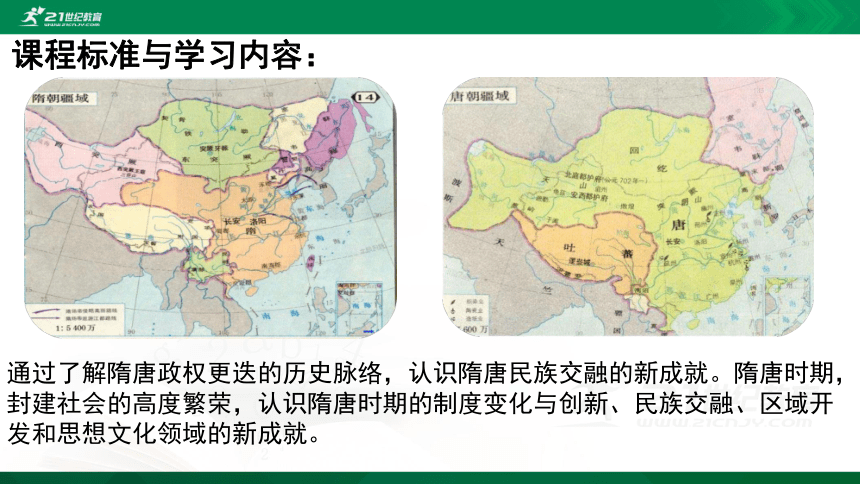

通过了解隋唐政权更迭的历史脉络,认识隋唐民族交融的新成就。隋唐时期,封建社会的高度繁荣,认识隋唐时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就。

课程标准与学习内容:

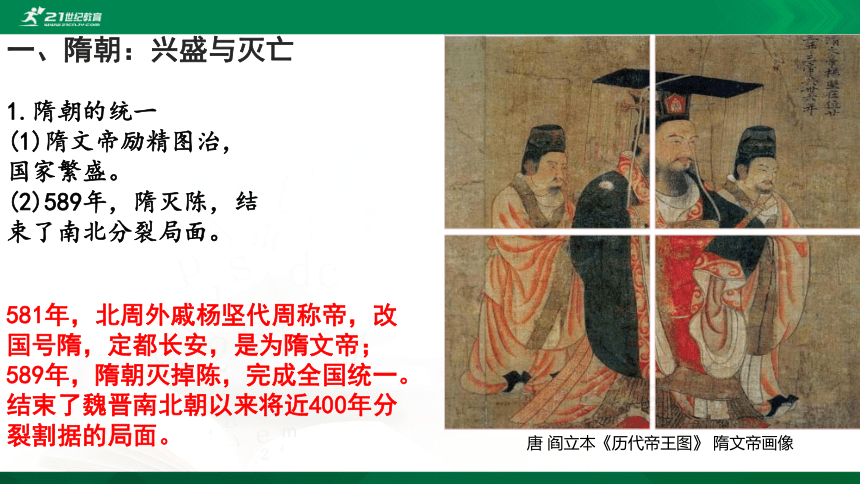

一、隋朝:兴盛与灭亡

1.隋朝的统一

(1)隋文帝励精图治,国家繁盛。

(2)589年,隋灭陈,结束了南北分裂局面。

581年,北周外戚杨坚代周称帝,改国号隋,定都长安,是为隋文帝;

589年,隋朝灭掉陈,完成全国统一。结束了魏晋南北朝以来将近400年分裂割据的局面。

唐

阎立本《历代帝王图》

隋文帝画像

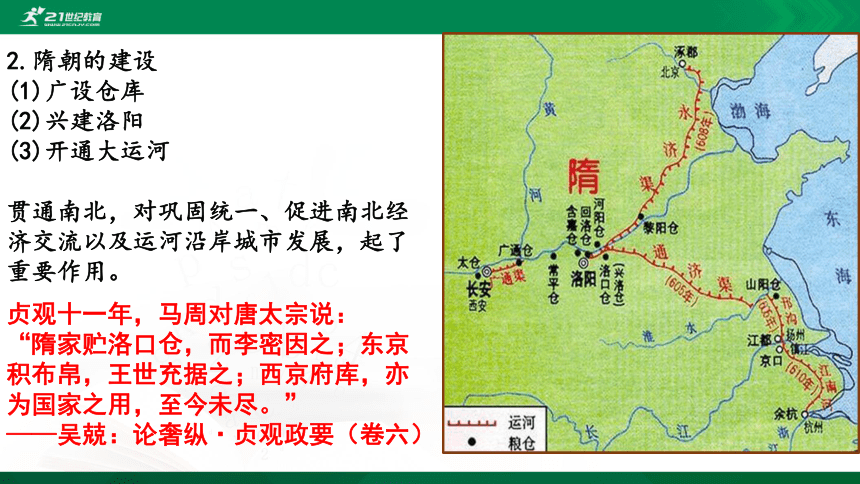

2.隋朝的建设

(1)广设仓库

(2)兴建洛阳

(3)开通大运河

贯通南北,对巩固统一、促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展,起了重要作用。

贞观十一年,马周对唐太宗说:

“隋家贮洛口仓,而李密因之;东京积布帛,王世充据之;西京府库,亦为国家之用,至今未尽。”

——吴兢:论奢纵·贞观政要(卷六)

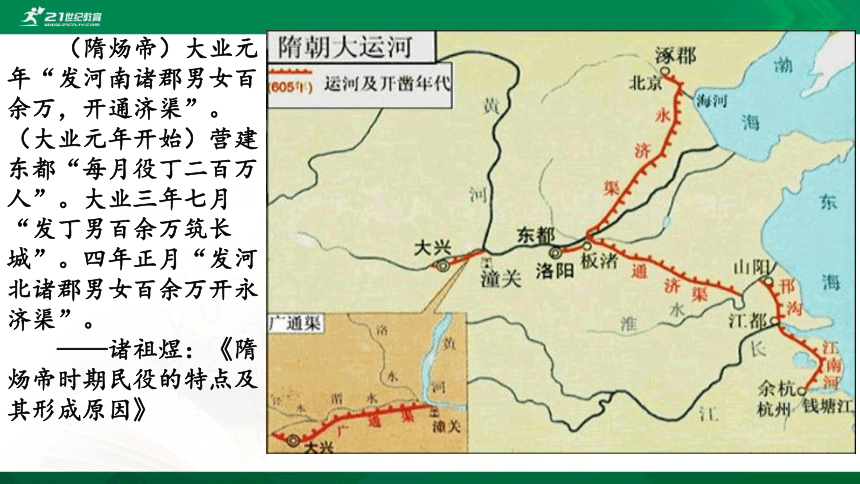

(隋炀帝)大业元年“发河南诸郡男女百余万,开通济渠”。(大业元年开始)营建东都“每月役丁二百万人”。大业三年七月“发丁男百余万筑长城”。四年正月“发河北诸郡男女百余万开永济渠”。

——诸祖煜:《隋炀帝时期民役的特点及其形成原因》

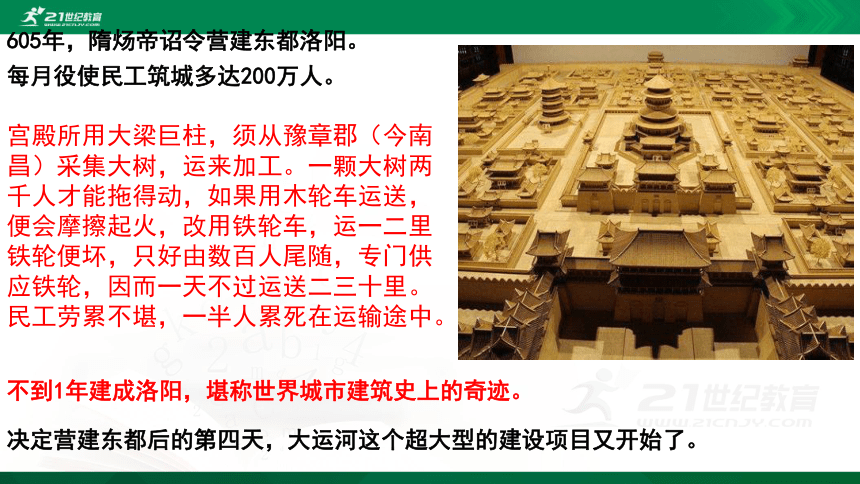

605年,隋炀帝诏令营建东都洛阳。

每月役使民工筑城多达200万人。

不到1年建成洛阳,堪称世界城市建筑史上的奇迹。

决定营建东都后的第四天,大运河这个超大型的建设项目又开始了。

宫殿所用大梁巨柱,须从豫章郡(今南昌)采集大树,运来加工。一颗大树两千人才能拖得动,如果用木轮车运送,便会摩擦起火,改用铁轮车,运一二里铁轮便坏,只好由数百人尾随,专门供应铁轮,因而一天不过运送二三十里。民工劳累不堪,一半人累死在运输途中。

目的

时间

人物

中心

四段

五河

评价

消极:耗费大量人力财力,徭役繁重,加重人民负担

积极:大大加强了南北地区政治、经济和文化的交流

永济渠;通济渠;邗渠;江南河

海河;黄河;淮水;长江;钱塘江

为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治

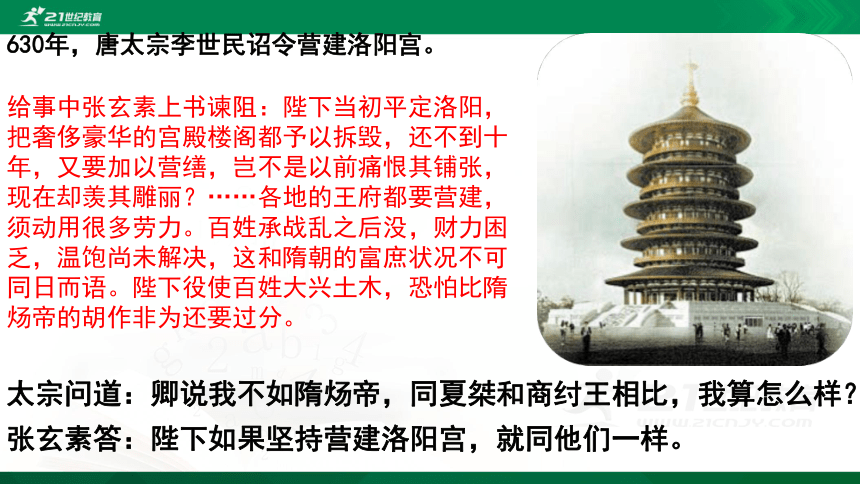

630年,唐太宗李世民诏令营建洛阳宫。

给事中张玄素上书谏阻:陛下当初平定洛阳,把奢侈豪华的宫殿楼阁都予以拆毁,还不到十年,又要加以营缮,岂不是以前痛恨其铺张,现在却羡其雕丽?……各地的王府都要营建,须动用很多劳力。百姓承战乱之后没,财力困乏,温饱尚未解决,这和隋朝的富庶状况不可同日而语。陛下役使百姓大兴土木,恐怕比隋炀帝的胡作非为还要过分。

太宗问道:卿说我不如隋炀帝,同夏桀和商纣王相比,我算怎么样?

张玄素答:陛下如果坚持营建洛阳宫,就同他们一样。

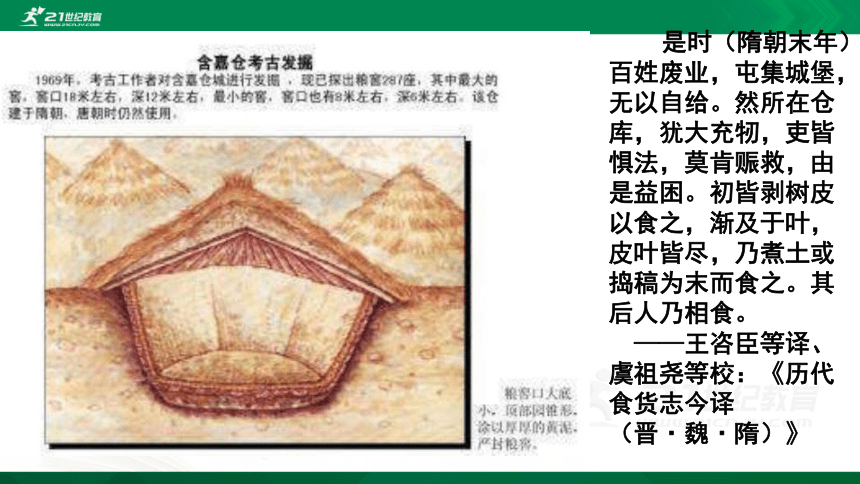

是时(隋朝末年)百姓废业,屯集城堡,无以自给。然所在仓库,犹大充牣,吏皆惧法,莫肯赈救,由是益困。初皆剥树皮以食之,渐及于叶,皮叶皆尽,乃煮土或捣稿为末而食之。其后人乃相食。

——王咨臣等译、虞祖尧等校:《历代食货志今译(晋·魏·隋)》

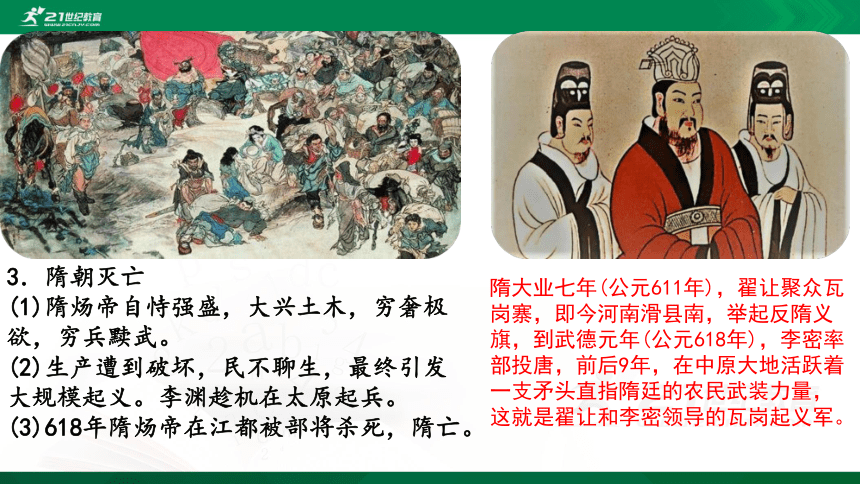

3.隋朝灭亡

(1)隋炀帝自恃强盛,大兴土木,穷奢极欲,穷兵黩武。

(2)生产遭到破坏,民不聊生,最终引发大规模起义。李渊趁机在太原起兵。

(3)618年隋炀帝在江都被部将杀死,隋亡。

隋大业七年(公元611年),翟让聚众瓦岗寨,即今河南滑县南,举起反隋义旗,到武德元年(公元618年),李密率部投唐,前后9年,在中原大地活跃着一支矛头直指隋廷的农民武装力量,这就是翟让和李密领导的瓦岗起义军。

材料一:“炀帝即位,以高祖禁网深刻,又敕修律令,除十恶之条。凡五百条,为十八篇。五刑之内,降从轻典者,二百余条。

材料二:杨广迁都洛阳一事,并非完全出于荒淫逸乐,而是当时的政治、经济形势决定的,有其必然性和合理性。——魏晋南北朝隋唐史研究室.魏晋隋唐史集(第二辑):中国社会科学出版社,1983年12月第1版

材料三:大业元年……三月,丁未,诏杨素与纳言杨达、将作大匠宇文恺营建东京,每月役丁二百万人。——《资治通鉴》

材料四:八年……密诏江、淮南诸郡阅视民间童女,姿质端丽者,每岁贡之。——《隋书》卷四

帝纪第四

隋短命而亡的历史教训:

(1)隋朝短暂而亡主要是由于隋炀帝的暴政导致的。其突出表现在于对内大兴土木,对外穷兵黩武,繁重的无休止的兵役和徭役,造成严重的社会后果。严重破坏了农业生产,其结果必然导致阶级矛盾的激化和农民起义的爆发。

(2)隋亡的原因与秦亡的原因非常相似。

唐朝的繁荣与民族交融

1.“贞观之治”

(1)618年,李渊在长安称帝,统一。

(2)唐太宗吸取隋亡的教训,轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简。

(3)在政治上,知人善任,虚怀纳谏。

(4)唐太宗统治时期,出现了少有的开明政治局面,史称“贞观之治”。

二、唐朝:繁荣与融合

2.武则天的统治

唐太宗之子高宗在位时,皇后武则天参与朝政,高宗死后不久,她废唐称帝,改国号为周。

武则天是我国历史上唯一的女皇帝。在她当权期间,政局纷纭,但唐朝社会经济持续发展。

对武则天的评价:

她是中国历史上惟一的女皇帝。她统治期间,政治较为清明,封建经济继续发展,统一多民族国家得到巩固,她同样是我国古代杰出的君王和政治家。

3.“开元盛世”

这是我国历史上继西汉前期之后又一个盛世局面。这一时期,经济有很大发展,社会空前繁荣。出现盛世局面,统一多民族国家得到进一步巩固发展。

唐太宗常引用古人的话“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟”。这说明唐太宗认识到人民力量的巨大,人民既能拥护皇帝的统治,也能推翻皇帝统治。

曲辕犁又称江东犁。和以前的耕犁相比,有几处重大改进:首先是将长直辕改为短曲辕,并加装犁评,可以调节耕作的深浅;三是改进犁壁。这样不仅使犁架变小变轻,而且便于调头和转弯,操作灵活,节省人力和畜力。这种犁成为当时最先进的耕具,在江南水田地方推广。至此,耕犁基本定型。

武德中期,全国在籍编户仅200万户……天宝十三年(754年)增至906.9万户、5288万口。武德、贞观时期,“土旷人稀”“率土荒俭”,到开元、天宝时期,“耕者益力,四海之内,高山绝壑,耒耜亦满”,耕地面积达八亿亩左右。

天宝八年(749年)中央政府直属的北仓、含嘉仓,储存粮食达1245万石……开元年间人说:“人家粮储皆及数万”,可见民间藏粮也极丰富。

——樊树志:《国史概要》

4、唐朝盛世的民族关系

A、民族政策:

唐朝时,周边各族迅速发展。唐太宗统治时期,对周边各族实行开明的民族政策。

“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”。显示唐太宗平等对待各民族,实行开明的民族政策。

B、唐与突厥:

(1)东突厥

贞观初年,唐朝大败东突厥,俘获颉利可汗。唐太宗在不改变原有部落组织、风俗习惯的情况下,委派突厥贵族管辖。对入朝的突厥首领,唐朝给予官职。对北方各族产生巨大影响。

(2)西突厥

西突厥控制着天山以南的西域各国,影响了丝绸之路的畅通。唐太宗派兵征服依附西突厥的高昌,设置安西都护府。高宗在位时,灭亡西突厥,武则天在位时,设置北庭都护府,与安西都护府分治天山南北。

“(太宗)问侍臣曰:‘自古帝王虽平定中夏,不能服戎、狄。朕才不逮古人而成功过之,自不谕其故,诸公各率意以实言之。’群臣皆称:‘陛下功德如天地,万物不得而名言。’上曰:‘不然。朕所以能及此者,止由五事耳……自古皆贵中华,贱夷、狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。此五者,朕所以成今日之功也。’”

——李鸿宾:《论唐朝的民族观念》

在少数民族地区,唐政府则允许保留原有的奴隶制,允许在本地区或本民族内部有自主权,实行不同于内地的羁縻府州制度。这些羁縻府州的建署大多以各少数民族的部落为单位,不同于内地的以地理为划分,府州官不由朝廷派遣,多由其首领担任,实行世袭制,一般不征收赋税,他们只是定期向朝廷贡纳一定的财物。这样,唐政府于内地州府实行郡县制,在少数民族地区保留奴隶制度,这就构成了唐朝的“一国两制”。

——《唐代羁縻府州研究》

延伸拓展:突厥的兴衰

6世纪中期,突厥崛起,建立突厥汗国。

隋朝初年,突厥分裂为东西突厥。

贞观初年,唐大败东突厥,东突厥灭亡。

唐太宗时置安西都护府,统辖高昌故地。

唐高宗时,派兵大破西突厥,西突厥灭亡。

武则天时,置北庭都护府,辖西突厥故地。

C、唐与吐蕃

(1)文成公主入藏

①7世纪前期,吐蕃赞普松赞干布统一青藏高原,他多次遣使向唐朝求婚,唐太宗把宗室女文成公主嫁给他。

②文成公主入藏时带去大批手工艺品和多种技术、医药书籍等。

③唐蕃和亲,促进了汉藏的友好关系和经济文化交流。

(2)唐蕃会盟

9世纪中期,吐蕃与唐会盟,唐蕃基本上停止纷争。

821年,吐蕃向唐请求和盟,822年在拉萨设盟坛,唐蕃会盟。

唐蕃会盟碑立于西藏拉萨大昭寺门前,是唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物。史称“长庆会盟”,盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作。”

在中国古代历史进程中,只有隋唐帝王冒出了“天可汗”的称号,百年内出现了“万国来朝”的局面,阎立本的职贡图可谓神来之笔,不是充满敌意的边远蛮夷而是大国之外的使臣。——《大唐之国——1400年的记忆遗产》

D、唐与靺鞨

唐玄宗统治时期,东北的靺鞨族粟末部强大起来。唐玄宗封其首领大祚荣为渤海郡王。

靺鞨分布于松花江、黑龙江流域,以渔牧为生。7世纪中期以后,靺鞨的黑水和粟末两部强大起来。

8世纪前期,唐朝在黑水靺鞨地区设置都督府,黑水靺鞨地区正式划入唐朝版图。

唐玄宗时期,封粟末部首领大祚荣为渤海郡王,从此,粟末靺鞨以渤海为号,渤海正式划入唐朝版图。

E、唐朝疆域

(1)唐朝前期,疆域东到大海,西达咸海,东北至外兴安岭、库页岛一带,南及南海,空前辽阔。南海诸岛及相关领域纳入中国的版图。

(2)周边少数民族建立的政权,对祖国边疆地区开发作出了积极贡献。

在中国古代历史进程中,只有隋唐帝王冒出了“天可汗”的称号,百年内出现了“万国来朝”的局面,阎立本的职贡图可谓神来之笔,不是充满敌意的边远蛮夷而是大国之外的使臣。

——《大唐之国——1400年的记忆遗产》

唐朝民族政策

东突厥

西突厥

回纥

吐蕃

靺鞨族粟末部

要求:阅读课本相关内容完成表格,理解三种方式:羁縻、册封、和亲。

注:从隋唐王朝的角度,对自己臣服程度高的地方实行羁縻政策,而在其外围独立性强的地方则适用于册封。和亲则是在君臣关系上再加一层舅甥关系。

唐朝开明民族政策的背景与历史意义。

背景:天下一统,国力强盛,观念开放……

历史意义:民族融合;祖国边疆开发;构建贸易网络……

练习巩固:《步辇图》描绘了吐蕃王松赞干布派大相禄东赞为使臣,向唐太宗请求通婚的情景,其反映的实质问题是( )

A.唐对吐蕃赞普册封制度的确立

B.唐蕃互派使者维持两个政权友好关系

C.先进文明对周边民族的向心力

D.通过和亲加强对边疆地区的有效管辖

【解析】《步辇图》描绘的是“吐蕃王松赞干布派大相禄东赞为使臣,向唐太宗请求通婚的情景”,和亲促进了汉藏的友好关系和经济文化交流,反映的实质问题是先进文明对周边民族的向心力,故选C项;《步辇图》反映的不是“册封制度”,排除A项;松赞干布多次向唐朝遣使求婚,唐太宗把文成公主嫁给他,这不是“派使者”的表现,排除B项;通过和亲政策,加强了唐朝和吐蕃之间的经济文化交流,而不是加强对吐蕃的管理,排除D项。

练习巩固:对下表解读正确的是( )

A.君主专制制度不断强化

B.文人治国风骨不断凸显

C.地方割据势力不断发展

D.集权制度建设探索前行

【解析】表格反映的是秦到元地方行政管理体制的变化,中央对地方的控制愈加严格,体现了中央集权制度建设在探索中前进,故选D项;表格体现的是中央和地方关系的演变,与君主专制无关,排除A项;宋朝实行文人治国、重文轻武政策,排除B项;地方割据势力体现在七国之乱、藩镇割据上,宋元之后已基本不存在,无法得出“不断发展”,排除C项。

朝代

制度

后果

秦

郡县制

?

汉初

郡国并行

七国之乱

汉武帝

推恩令、刺史

?

唐

节度使

藩镇割据

宋

文官任知州,设转运使统管财政

?

元

行省(宣政院、巡检司)

?

探究:隋唐盛世出现原因有哪些?

1、经历了魏晋南北朝的动乱,人心思定,百姓渴望安稳生活;

2、隋的建设为唐盛世出现奠定基础;

3、唐朝前期统治者的执政得力:

①政治上,改革吏治、选贤任能;

②经济上,注重发展生产,规范赋税徭役制度;

③军事上,对外用兵有节制;

④文化上,大兴文治,兴学重教;

⑤民族关系上,采用开明宽容的民族政策,边境统一安定。

1.“安史之乱”

(1)原因

唐玄宗统治后期,沉于享乐怠于政事,边疆形势日益紧张。

开元年间,唐玄宗在边境重地增置军镇,设节度使加强边防。

节度使兵力随之扩大,唐玄宗统治后期,国家出现外重内轻的局面。

(2)过程

①755年,安禄山在范阳起兵,发动叛乱,历时8年,史称“安史之乱”。

②“安史之乱”于763年被唐平定。

(3)影响

①在平叛过程中,唐军许多将领拥兵自重,中央集权被削弱;边防空虚,吐蕃占领河西陇右地区,边疆频频告急。

②从此以后,唐朝由盛转衰。

三、唐末:转折与割据

节度使

兵力

安西节度使

24000

北庭节度使

20000

河西节度使

73000

朔方节度使

64700

河东节度使

55000

范阳节度使

91400

平卢节度使

37500

——《资治通鉴》

大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除(被任命)节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。

——《新唐书》

“安史之乱”导致唐朝由盛转衰。黄巢起义加速了唐朝灭亡和五代十国分裂局面的出现。

“安史之乱”的影响

“安史之乱”严重地削弱唐朝统治力量,

唐朝从此由强盛走向衰落。

“安史之乱”对唐朝的影响:

(1)破坏了北方的经济。

(2)中央集权大大削弱。

(3)边防空虚。唐朝边疆地区不时告急。

(4)北方人的南移。

对江南经济的进一步开发起了一定作用。

晚年益肥壮,腹垂过膝,重三百三十斤,每行以肩膊左右抬挽其身,方能移步。至玄宗前,作胡旋舞,疾如风焉。

——《旧唐书》

2.藩镇割据

(1)“安史之乱”期间和以后,唐朝陆续增设节度使。节度使名义上是唐朝的藩镇,但有些藩镇独立性强,实为割据势力。

(2)藩镇在政治上拥有自主权,可以自行任免官吏,死后职位传给儿子或部将。

(3)在经济上,拥有财权;在军事上,拥有强悍的武装,独霸一方。

3.黄巢起义

(1)唐朝后期,宦官专权和朋党之争,进一步削弱了唐朝的统治。

(2)唐末爆发了黄巢领导的农民起义,沉重地打击了唐朝的统治。

藩镇做为整体,在唐末农民战争之前,是唐朝国家机器的重要组成部分。做为中央的地方行政机构,它的存在,保障了中央王朝的生存,维持了庞大国家机器的运转。但是,自唐末农民战争开始,藩镇的本质发生了根本性的变化,或在农民战争中保存实力,或借农民战争之机脱离唐廷自立,做为中央地方行政机构的藩镇已不复存在,变成了瓦解李唐统治的因素,肢解了大唐帝国,使唐廷彻底丧失了对地方的控制。——程志:《晚唐藩镇与唐朝灭亡》

练习巩固:

如表为两宋时部分朝臣对唐代藩镇的论述。据此可以得出的结论是,他们均认为藩镇( )

A.起到了维系唐朝统治的作用

B.形成了内外相制的局面

C.扩充了中央政府的统辖范围

D.抵御了北方契丹的入侵

【解析】根据表中论述可知,藩镇一定程度上对当时唐朝统治起到了维系的作用,故选A项;材料没表明他们之间形成了内外相制的局面,排除B项;两宋时的三位朝臣对藩镇的论述没有涉及扩充了唐朝的统辖范围,排除C项;借鉴唐朝藩镇维系统治以抵御北方契丹的入侵只有范宗尹一人的观点,并没有表明宋朝抵御了北方契丹的入侵,排除D项。

论述

论者

世言唐所以亡,由诸侯之强,此未极于理。夫弱唐者,诸侯也。唐既弱,而久不亡者,诸侯维之也。

尹源

皆赖方镇相与掎角以定其乱,则方镇之兵不得谓无功于唐。

李纲

今当稍复藩镇之法,裂河南、江北数十州之地。付以兵权,俾藩王室,较之弃之夷狄,岂不相远?

范宗尹

练习巩固:武则天以皇帝的名义把《氏族志》改为《姓氏录》,规定凡五品以上的官员都可入谱,只以官位定尊卑。同时,增加“殿试”,把初唐每年4—7个进士的录取名额增至20人,然后让这些人去巡视各地,并负责选拔推荐人才。这些做法的相同目的是( )

A.打击门阀贵族加强皇权统治

B.削弱李氏家族抬高武姓势力

C.提高官员地位弱化宗法观念

D.扩大科举范围笼络天下英才

【解析】根据材料可知武则天扩大入谱官员的范围,提高下层地主社会地位;增加进士录取名额,并让新晋进士进一步推荐人才,扩大了下层地主规模。培植新兴地主阶级,改变王朝的权力构成就是为了打击门阀氏族势力,加强皇权,故选A项;武则天削弱了所有的门阀世族而不针对具体姓氏,排除B项;提高官员地位,弱化宗法观念,是打击门阀贵族,加强皇权统治的措施,不是目的,排除C项;选项表述未能包含提高新兴地主社会地位,以偏概全,排除D项。

875年,黄巢起义,起义军在黄巢的率领下,转战南北,流动作战,攻占长安,建立政权。

原为农民起义军将领朱温,后投降唐朝,被封为节度使,与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。907年,朱温建立后梁,开启五代十国的序幕。

4.五代十国

(1)“五代”

907年,朱温废唐,国号梁,史称后梁。

黄河流域先后经历王朝,称为“五代”。

(2)“十国”

南方出现9个割据政权连同北汉称为“十国”。

(3)后周为统一奠定基础

后周世宗柴荣顺应当时形势,努力清除五代的弊政,后周实力逐渐增强,为后来的统一奠定了基础。

因之,五代时期,在短短的五十三年中,战争频仍,动乱迭起,政权如走马灯似地更换。——易图强:《五代藩镇动乱特征分析》

黄巢起义

昔时繁盛皆埋没,

举目凄凉无故物。

内库烧为锦绣灰,

天街踏尽公卿骨。

——韦庄《秦妇吟》

土地兼并,均田制破坏,赋役苛重,致使封建国家的基础——广大的自耕农大量破产,阶级矛盾日益尖锐。而封建国家的支柱——上自皇帝、王公、贵族,下至一般的官僚地主,早已抛弃了贞观、开元时期励精图治的精神,肆意盘剥,终日尽情享乐……其根本原因在于政治腐败,而安绿山的叛乱正是腐败政治的必然结果。——沙宪如:《唐代节度使的再探讨》

柴荣(921年10月27日-959年7月27日),即后周世宗(954年-959年在位),是五代时期后周皇帝,在位六年。

被史家称为"五代第一明君"。他15岁从军,24岁拜将,33岁称帝在当时中原纷繁复杂的形势下,北宋仅用了20年便完成统一。

宋朝对待商业的态度、优遇文人的政策,均与这位商人出身、勤勉务实的君主有着直接关系。柴荣处理宗教问题的策略、发展商业和城市等方面的做为,不仅影响了有宋一代,而且开启了中国走向商业文明和市民文化的先声,迎来了文化灿烂的赵宋之世。

用北宋史学家欧阳修的话说,就是:“于此之时,天下大乱,中国之祸,篡弑相寻”

“五十三年之间,易五姓十三君,而亡国被弑者八,长者不过十余岁,甚至三、四岁而亡”

“置君犹易吏,变国若传舍”。

——易图强:《五代藩镇动乱特征分析》

我国是一个统一的多民族国家,祖国的历史是由各民族共同创造的少数民族政权和汉族政权的历史地位是平等的,都为我国边疆的开发及发展作出了贡献。

隋唐形成了三省六部制、科举制,标志着中国古代政治制度走向成熟;

隋唐时期,南方经济政策调整,生产工具改进,交通发达,农业手工业繁荣,南北经济趋于平衡;

隋唐时期,科举制扩大了知识分子队伍,推动了文学艺术的进步。民族关系上:唐朝的统治者基本都实行了开明的民族政策,缓解了民族矛盾,促进了各民族的交往与交融。

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。宫中圣人奏云门,天下朋友皆胶漆。百馀年间未灾变,叔孙礼乐萧何律。

——杜甫《忆昔》其二

三、延伸与思考......

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

第二单元

三国两晋南北朝的民族融合与隋唐统一多民族封建国家的发展

第6课

从隋唐盛世到五代十国

通过了解隋唐政权更迭的历史脉络,认识隋唐民族交融的新成就。隋唐时期,封建社会的高度繁荣,认识隋唐时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就。

课程标准与学习内容:

一、隋朝:兴盛与灭亡

1.隋朝的统一

(1)隋文帝励精图治,国家繁盛。

(2)589年,隋灭陈,结束了南北分裂局面。

581年,北周外戚杨坚代周称帝,改国号隋,定都长安,是为隋文帝;

589年,隋朝灭掉陈,完成全国统一。结束了魏晋南北朝以来将近400年分裂割据的局面。

唐

阎立本《历代帝王图》

隋文帝画像

2.隋朝的建设

(1)广设仓库

(2)兴建洛阳

(3)开通大运河

贯通南北,对巩固统一、促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展,起了重要作用。

贞观十一年,马周对唐太宗说:

“隋家贮洛口仓,而李密因之;东京积布帛,王世充据之;西京府库,亦为国家之用,至今未尽。”

——吴兢:论奢纵·贞观政要(卷六)

(隋炀帝)大业元年“发河南诸郡男女百余万,开通济渠”。(大业元年开始)营建东都“每月役丁二百万人”。大业三年七月“发丁男百余万筑长城”。四年正月“发河北诸郡男女百余万开永济渠”。

——诸祖煜:《隋炀帝时期民役的特点及其形成原因》

605年,隋炀帝诏令营建东都洛阳。

每月役使民工筑城多达200万人。

不到1年建成洛阳,堪称世界城市建筑史上的奇迹。

决定营建东都后的第四天,大运河这个超大型的建设项目又开始了。

宫殿所用大梁巨柱,须从豫章郡(今南昌)采集大树,运来加工。一颗大树两千人才能拖得动,如果用木轮车运送,便会摩擦起火,改用铁轮车,运一二里铁轮便坏,只好由数百人尾随,专门供应铁轮,因而一天不过运送二三十里。民工劳累不堪,一半人累死在运输途中。

目的

时间

人物

中心

四段

五河

评价

消极:耗费大量人力财力,徭役繁重,加重人民负担

积极:大大加强了南北地区政治、经济和文化的交流

永济渠;通济渠;邗渠;江南河

海河;黄河;淮水;长江;钱塘江

为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治

630年,唐太宗李世民诏令营建洛阳宫。

给事中张玄素上书谏阻:陛下当初平定洛阳,把奢侈豪华的宫殿楼阁都予以拆毁,还不到十年,又要加以营缮,岂不是以前痛恨其铺张,现在却羡其雕丽?……各地的王府都要营建,须动用很多劳力。百姓承战乱之后没,财力困乏,温饱尚未解决,这和隋朝的富庶状况不可同日而语。陛下役使百姓大兴土木,恐怕比隋炀帝的胡作非为还要过分。

太宗问道:卿说我不如隋炀帝,同夏桀和商纣王相比,我算怎么样?

张玄素答:陛下如果坚持营建洛阳宫,就同他们一样。

是时(隋朝末年)百姓废业,屯集城堡,无以自给。然所在仓库,犹大充牣,吏皆惧法,莫肯赈救,由是益困。初皆剥树皮以食之,渐及于叶,皮叶皆尽,乃煮土或捣稿为末而食之。其后人乃相食。

——王咨臣等译、虞祖尧等校:《历代食货志今译(晋·魏·隋)》

3.隋朝灭亡

(1)隋炀帝自恃强盛,大兴土木,穷奢极欲,穷兵黩武。

(2)生产遭到破坏,民不聊生,最终引发大规模起义。李渊趁机在太原起兵。

(3)618年隋炀帝在江都被部将杀死,隋亡。

隋大业七年(公元611年),翟让聚众瓦岗寨,即今河南滑县南,举起反隋义旗,到武德元年(公元618年),李密率部投唐,前后9年,在中原大地活跃着一支矛头直指隋廷的农民武装力量,这就是翟让和李密领导的瓦岗起义军。

材料一:“炀帝即位,以高祖禁网深刻,又敕修律令,除十恶之条。凡五百条,为十八篇。五刑之内,降从轻典者,二百余条。

材料二:杨广迁都洛阳一事,并非完全出于荒淫逸乐,而是当时的政治、经济形势决定的,有其必然性和合理性。——魏晋南北朝隋唐史研究室.魏晋隋唐史集(第二辑):中国社会科学出版社,1983年12月第1版

材料三:大业元年……三月,丁未,诏杨素与纳言杨达、将作大匠宇文恺营建东京,每月役丁二百万人。——《资治通鉴》

材料四:八年……密诏江、淮南诸郡阅视民间童女,姿质端丽者,每岁贡之。——《隋书》卷四

帝纪第四

隋短命而亡的历史教训:

(1)隋朝短暂而亡主要是由于隋炀帝的暴政导致的。其突出表现在于对内大兴土木,对外穷兵黩武,繁重的无休止的兵役和徭役,造成严重的社会后果。严重破坏了农业生产,其结果必然导致阶级矛盾的激化和农民起义的爆发。

(2)隋亡的原因与秦亡的原因非常相似。

唐朝的繁荣与民族交融

1.“贞观之治”

(1)618年,李渊在长安称帝,统一。

(2)唐太宗吸取隋亡的教训,轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简。

(3)在政治上,知人善任,虚怀纳谏。

(4)唐太宗统治时期,出现了少有的开明政治局面,史称“贞观之治”。

二、唐朝:繁荣与融合

2.武则天的统治

唐太宗之子高宗在位时,皇后武则天参与朝政,高宗死后不久,她废唐称帝,改国号为周。

武则天是我国历史上唯一的女皇帝。在她当权期间,政局纷纭,但唐朝社会经济持续发展。

对武则天的评价:

她是中国历史上惟一的女皇帝。她统治期间,政治较为清明,封建经济继续发展,统一多民族国家得到巩固,她同样是我国古代杰出的君王和政治家。

3.“开元盛世”

这是我国历史上继西汉前期之后又一个盛世局面。这一时期,经济有很大发展,社会空前繁荣。出现盛世局面,统一多民族国家得到进一步巩固发展。

唐太宗常引用古人的话“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟”。这说明唐太宗认识到人民力量的巨大,人民既能拥护皇帝的统治,也能推翻皇帝统治。

曲辕犁又称江东犁。和以前的耕犁相比,有几处重大改进:首先是将长直辕改为短曲辕,并加装犁评,可以调节耕作的深浅;三是改进犁壁。这样不仅使犁架变小变轻,而且便于调头和转弯,操作灵活,节省人力和畜力。这种犁成为当时最先进的耕具,在江南水田地方推广。至此,耕犁基本定型。

武德中期,全国在籍编户仅200万户……天宝十三年(754年)增至906.9万户、5288万口。武德、贞观时期,“土旷人稀”“率土荒俭”,到开元、天宝时期,“耕者益力,四海之内,高山绝壑,耒耜亦满”,耕地面积达八亿亩左右。

天宝八年(749年)中央政府直属的北仓、含嘉仓,储存粮食达1245万石……开元年间人说:“人家粮储皆及数万”,可见民间藏粮也极丰富。

——樊树志:《国史概要》

4、唐朝盛世的民族关系

A、民族政策:

唐朝时,周边各族迅速发展。唐太宗统治时期,对周边各族实行开明的民族政策。

“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”。显示唐太宗平等对待各民族,实行开明的民族政策。

B、唐与突厥:

(1)东突厥

贞观初年,唐朝大败东突厥,俘获颉利可汗。唐太宗在不改变原有部落组织、风俗习惯的情况下,委派突厥贵族管辖。对入朝的突厥首领,唐朝给予官职。对北方各族产生巨大影响。

(2)西突厥

西突厥控制着天山以南的西域各国,影响了丝绸之路的畅通。唐太宗派兵征服依附西突厥的高昌,设置安西都护府。高宗在位时,灭亡西突厥,武则天在位时,设置北庭都护府,与安西都护府分治天山南北。

“(太宗)问侍臣曰:‘自古帝王虽平定中夏,不能服戎、狄。朕才不逮古人而成功过之,自不谕其故,诸公各率意以实言之。’群臣皆称:‘陛下功德如天地,万物不得而名言。’上曰:‘不然。朕所以能及此者,止由五事耳……自古皆贵中华,贱夷、狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。此五者,朕所以成今日之功也。’”

——李鸿宾:《论唐朝的民族观念》

在少数民族地区,唐政府则允许保留原有的奴隶制,允许在本地区或本民族内部有自主权,实行不同于内地的羁縻府州制度。这些羁縻府州的建署大多以各少数民族的部落为单位,不同于内地的以地理为划分,府州官不由朝廷派遣,多由其首领担任,实行世袭制,一般不征收赋税,他们只是定期向朝廷贡纳一定的财物。这样,唐政府于内地州府实行郡县制,在少数民族地区保留奴隶制度,这就构成了唐朝的“一国两制”。

——《唐代羁縻府州研究》

延伸拓展:突厥的兴衰

6世纪中期,突厥崛起,建立突厥汗国。

隋朝初年,突厥分裂为东西突厥。

贞观初年,唐大败东突厥,东突厥灭亡。

唐太宗时置安西都护府,统辖高昌故地。

唐高宗时,派兵大破西突厥,西突厥灭亡。

武则天时,置北庭都护府,辖西突厥故地。

C、唐与吐蕃

(1)文成公主入藏

①7世纪前期,吐蕃赞普松赞干布统一青藏高原,他多次遣使向唐朝求婚,唐太宗把宗室女文成公主嫁给他。

②文成公主入藏时带去大批手工艺品和多种技术、医药书籍等。

③唐蕃和亲,促进了汉藏的友好关系和经济文化交流。

(2)唐蕃会盟

9世纪中期,吐蕃与唐会盟,唐蕃基本上停止纷争。

821年,吐蕃向唐请求和盟,822年在拉萨设盟坛,唐蕃会盟。

唐蕃会盟碑立于西藏拉萨大昭寺门前,是唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物。史称“长庆会盟”,盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作。”

在中国古代历史进程中,只有隋唐帝王冒出了“天可汗”的称号,百年内出现了“万国来朝”的局面,阎立本的职贡图可谓神来之笔,不是充满敌意的边远蛮夷而是大国之外的使臣。——《大唐之国——1400年的记忆遗产》

D、唐与靺鞨

唐玄宗统治时期,东北的靺鞨族粟末部强大起来。唐玄宗封其首领大祚荣为渤海郡王。

靺鞨分布于松花江、黑龙江流域,以渔牧为生。7世纪中期以后,靺鞨的黑水和粟末两部强大起来。

8世纪前期,唐朝在黑水靺鞨地区设置都督府,黑水靺鞨地区正式划入唐朝版图。

唐玄宗时期,封粟末部首领大祚荣为渤海郡王,从此,粟末靺鞨以渤海为号,渤海正式划入唐朝版图。

E、唐朝疆域

(1)唐朝前期,疆域东到大海,西达咸海,东北至外兴安岭、库页岛一带,南及南海,空前辽阔。南海诸岛及相关领域纳入中国的版图。

(2)周边少数民族建立的政权,对祖国边疆地区开发作出了积极贡献。

在中国古代历史进程中,只有隋唐帝王冒出了“天可汗”的称号,百年内出现了“万国来朝”的局面,阎立本的职贡图可谓神来之笔,不是充满敌意的边远蛮夷而是大国之外的使臣。

——《大唐之国——1400年的记忆遗产》

唐朝民族政策

东突厥

西突厥

回纥

吐蕃

靺鞨族粟末部

要求:阅读课本相关内容完成表格,理解三种方式:羁縻、册封、和亲。

注:从隋唐王朝的角度,对自己臣服程度高的地方实行羁縻政策,而在其外围独立性强的地方则适用于册封。和亲则是在君臣关系上再加一层舅甥关系。

唐朝开明民族政策的背景与历史意义。

背景:天下一统,国力强盛,观念开放……

历史意义:民族融合;祖国边疆开发;构建贸易网络……

练习巩固:《步辇图》描绘了吐蕃王松赞干布派大相禄东赞为使臣,向唐太宗请求通婚的情景,其反映的实质问题是( )

A.唐对吐蕃赞普册封制度的确立

B.唐蕃互派使者维持两个政权友好关系

C.先进文明对周边民族的向心力

D.通过和亲加强对边疆地区的有效管辖

【解析】《步辇图》描绘的是“吐蕃王松赞干布派大相禄东赞为使臣,向唐太宗请求通婚的情景”,和亲促进了汉藏的友好关系和经济文化交流,反映的实质问题是先进文明对周边民族的向心力,故选C项;《步辇图》反映的不是“册封制度”,排除A项;松赞干布多次向唐朝遣使求婚,唐太宗把文成公主嫁给他,这不是“派使者”的表现,排除B项;通过和亲政策,加强了唐朝和吐蕃之间的经济文化交流,而不是加强对吐蕃的管理,排除D项。

练习巩固:对下表解读正确的是( )

A.君主专制制度不断强化

B.文人治国风骨不断凸显

C.地方割据势力不断发展

D.集权制度建设探索前行

【解析】表格反映的是秦到元地方行政管理体制的变化,中央对地方的控制愈加严格,体现了中央集权制度建设在探索中前进,故选D项;表格体现的是中央和地方关系的演变,与君主专制无关,排除A项;宋朝实行文人治国、重文轻武政策,排除B项;地方割据势力体现在七国之乱、藩镇割据上,宋元之后已基本不存在,无法得出“不断发展”,排除C项。

朝代

制度

后果

秦

郡县制

?

汉初

郡国并行

七国之乱

汉武帝

推恩令、刺史

?

唐

节度使

藩镇割据

宋

文官任知州,设转运使统管财政

?

元

行省(宣政院、巡检司)

?

探究:隋唐盛世出现原因有哪些?

1、经历了魏晋南北朝的动乱,人心思定,百姓渴望安稳生活;

2、隋的建设为唐盛世出现奠定基础;

3、唐朝前期统治者的执政得力:

①政治上,改革吏治、选贤任能;

②经济上,注重发展生产,规范赋税徭役制度;

③军事上,对外用兵有节制;

④文化上,大兴文治,兴学重教;

⑤民族关系上,采用开明宽容的民族政策,边境统一安定。

1.“安史之乱”

(1)原因

唐玄宗统治后期,沉于享乐怠于政事,边疆形势日益紧张。

开元年间,唐玄宗在边境重地增置军镇,设节度使加强边防。

节度使兵力随之扩大,唐玄宗统治后期,国家出现外重内轻的局面。

(2)过程

①755年,安禄山在范阳起兵,发动叛乱,历时8年,史称“安史之乱”。

②“安史之乱”于763年被唐平定。

(3)影响

①在平叛过程中,唐军许多将领拥兵自重,中央集权被削弱;边防空虚,吐蕃占领河西陇右地区,边疆频频告急。

②从此以后,唐朝由盛转衰。

三、唐末:转折与割据

节度使

兵力

安西节度使

24000

北庭节度使

20000

河西节度使

73000

朔方节度使

64700

河东节度使

55000

范阳节度使

91400

平卢节度使

37500

——《资治通鉴》

大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除(被任命)节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。

——《新唐书》

“安史之乱”导致唐朝由盛转衰。黄巢起义加速了唐朝灭亡和五代十国分裂局面的出现。

“安史之乱”的影响

“安史之乱”严重地削弱唐朝统治力量,

唐朝从此由强盛走向衰落。

“安史之乱”对唐朝的影响:

(1)破坏了北方的经济。

(2)中央集权大大削弱。

(3)边防空虚。唐朝边疆地区不时告急。

(4)北方人的南移。

对江南经济的进一步开发起了一定作用。

晚年益肥壮,腹垂过膝,重三百三十斤,每行以肩膊左右抬挽其身,方能移步。至玄宗前,作胡旋舞,疾如风焉。

——《旧唐书》

2.藩镇割据

(1)“安史之乱”期间和以后,唐朝陆续增设节度使。节度使名义上是唐朝的藩镇,但有些藩镇独立性强,实为割据势力。

(2)藩镇在政治上拥有自主权,可以自行任免官吏,死后职位传给儿子或部将。

(3)在经济上,拥有财权;在军事上,拥有强悍的武装,独霸一方。

3.黄巢起义

(1)唐朝后期,宦官专权和朋党之争,进一步削弱了唐朝的统治。

(2)唐末爆发了黄巢领导的农民起义,沉重地打击了唐朝的统治。

藩镇做为整体,在唐末农民战争之前,是唐朝国家机器的重要组成部分。做为中央的地方行政机构,它的存在,保障了中央王朝的生存,维持了庞大国家机器的运转。但是,自唐末农民战争开始,藩镇的本质发生了根本性的变化,或在农民战争中保存实力,或借农民战争之机脱离唐廷自立,做为中央地方行政机构的藩镇已不复存在,变成了瓦解李唐统治的因素,肢解了大唐帝国,使唐廷彻底丧失了对地方的控制。——程志:《晚唐藩镇与唐朝灭亡》

练习巩固:

如表为两宋时部分朝臣对唐代藩镇的论述。据此可以得出的结论是,他们均认为藩镇( )

A.起到了维系唐朝统治的作用

B.形成了内外相制的局面

C.扩充了中央政府的统辖范围

D.抵御了北方契丹的入侵

【解析】根据表中论述可知,藩镇一定程度上对当时唐朝统治起到了维系的作用,故选A项;材料没表明他们之间形成了内外相制的局面,排除B项;两宋时的三位朝臣对藩镇的论述没有涉及扩充了唐朝的统辖范围,排除C项;借鉴唐朝藩镇维系统治以抵御北方契丹的入侵只有范宗尹一人的观点,并没有表明宋朝抵御了北方契丹的入侵,排除D项。

论述

论者

世言唐所以亡,由诸侯之强,此未极于理。夫弱唐者,诸侯也。唐既弱,而久不亡者,诸侯维之也。

尹源

皆赖方镇相与掎角以定其乱,则方镇之兵不得谓无功于唐。

李纲

今当稍复藩镇之法,裂河南、江北数十州之地。付以兵权,俾藩王室,较之弃之夷狄,岂不相远?

范宗尹

练习巩固:武则天以皇帝的名义把《氏族志》改为《姓氏录》,规定凡五品以上的官员都可入谱,只以官位定尊卑。同时,增加“殿试”,把初唐每年4—7个进士的录取名额增至20人,然后让这些人去巡视各地,并负责选拔推荐人才。这些做法的相同目的是( )

A.打击门阀贵族加强皇权统治

B.削弱李氏家族抬高武姓势力

C.提高官员地位弱化宗法观念

D.扩大科举范围笼络天下英才

【解析】根据材料可知武则天扩大入谱官员的范围,提高下层地主社会地位;增加进士录取名额,并让新晋进士进一步推荐人才,扩大了下层地主规模。培植新兴地主阶级,改变王朝的权力构成就是为了打击门阀氏族势力,加强皇权,故选A项;武则天削弱了所有的门阀世族而不针对具体姓氏,排除B项;提高官员地位,弱化宗法观念,是打击门阀贵族,加强皇权统治的措施,不是目的,排除C项;选项表述未能包含提高新兴地主社会地位,以偏概全,排除D项。

875年,黄巢起义,起义军在黄巢的率领下,转战南北,流动作战,攻占长安,建立政权。

原为农民起义军将领朱温,后投降唐朝,被封为节度使,与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。907年,朱温建立后梁,开启五代十国的序幕。

4.五代十国

(1)“五代”

907年,朱温废唐,国号梁,史称后梁。

黄河流域先后经历王朝,称为“五代”。

(2)“十国”

南方出现9个割据政权连同北汉称为“十国”。

(3)后周为统一奠定基础

后周世宗柴荣顺应当时形势,努力清除五代的弊政,后周实力逐渐增强,为后来的统一奠定了基础。

因之,五代时期,在短短的五十三年中,战争频仍,动乱迭起,政权如走马灯似地更换。——易图强:《五代藩镇动乱特征分析》

黄巢起义

昔时繁盛皆埋没,

举目凄凉无故物。

内库烧为锦绣灰,

天街踏尽公卿骨。

——韦庄《秦妇吟》

土地兼并,均田制破坏,赋役苛重,致使封建国家的基础——广大的自耕农大量破产,阶级矛盾日益尖锐。而封建国家的支柱——上自皇帝、王公、贵族,下至一般的官僚地主,早已抛弃了贞观、开元时期励精图治的精神,肆意盘剥,终日尽情享乐……其根本原因在于政治腐败,而安绿山的叛乱正是腐败政治的必然结果。——沙宪如:《唐代节度使的再探讨》

柴荣(921年10月27日-959年7月27日),即后周世宗(954年-959年在位),是五代时期后周皇帝,在位六年。

被史家称为"五代第一明君"。他15岁从军,24岁拜将,33岁称帝在当时中原纷繁复杂的形势下,北宋仅用了20年便完成统一。

宋朝对待商业的态度、优遇文人的政策,均与这位商人出身、勤勉务实的君主有着直接关系。柴荣处理宗教问题的策略、发展商业和城市等方面的做为,不仅影响了有宋一代,而且开启了中国走向商业文明和市民文化的先声,迎来了文化灿烂的赵宋之世。

用北宋史学家欧阳修的话说,就是:“于此之时,天下大乱,中国之祸,篡弑相寻”

“五十三年之间,易五姓十三君,而亡国被弑者八,长者不过十余岁,甚至三、四岁而亡”

“置君犹易吏,变国若传舍”。

——易图强:《五代藩镇动乱特征分析》

我国是一个统一的多民族国家,祖国的历史是由各民族共同创造的少数民族政权和汉族政权的历史地位是平等的,都为我国边疆的开发及发展作出了贡献。

隋唐形成了三省六部制、科举制,标志着中国古代政治制度走向成熟;

隋唐时期,南方经济政策调整,生产工具改进,交通发达,农业手工业繁荣,南北经济趋于平衡;

隋唐时期,科举制扩大了知识分子队伍,推动了文学艺术的进步。民族关系上:唐朝的统治者基本都实行了开明的民族政策,缓解了民族矛盾,促进了各民族的交往与交融。

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。宫中圣人奏云门,天下朋友皆胶漆。百馀年间未灾变,叔孙礼乐萧何律。

——杜甫《忆昔》其二

三、延伸与思考......

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进