2021-2022学年语文人教统编版八年级上册文言文过关训练 专题三:10《三峡》C卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年语文人教统编版八年级上册文言文过关训练 专题三:10《三峡》C卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 106.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-18 19:53:33 | ||

图片预览

文档简介

《三峡》C卷

一、阅读下面的文言文,完成各题。

三峡

郦道元

①自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

②至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

③春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

④每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

1.解释下列加粗的词语。

①略无阙处___________

②至于夏水襄陵___________

③沿溯阻绝___________

④虽乘奔御风___________

2.用现代汉语翻译下面的句子。

①自非亭午夜分,不见曦月。

译文:______________________

②清荣峻茂,良多趣味。

译文:______________________

3.下列对本文内容和写法分析有误的一项是(

)

A.本文展现了三峡独具特色的山水美景,字里行间洋溢着作者的赞叹之情。

B.文中“或王命急宣……不以疾也”一句突出三峡山高水长、回环曲折的特点。

C.第③段从俯视、仰视的角度描绘出三峡春冬之吋清幽秀美的景象。

D.本文语言凝练生动,句式骈散结合,音韵和谐,读起来朗朗上口。

4.写景要抓住景物的特点,请说出“链接材料”与选文第④段分别表现了景物的什么特点。

【链接材料】

滟滪①大如马,瞿塘②不可下;滟滪大如牛,瞿塘不可留;滟滪大如幞③,瞿塘不可触……

(节选自《乐府诗集》)

【注】

①滟(yàn)滪(yù):瞿塘峡口的一个巨大礁石,枯水期露出水面时如牛马般高大。②瞿(qú)塘:瞿塘峡,长江三峡之一。③幞(fú):古代男子束发用的头巾。

二、阅读下面的文言文,完成各题。

三峡

郦道元

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

1.下面加粗词的意义或用法相同的一项是(

)

A.自三峡七百里中

自非亭午夜分

B.沿溯阻绝

绝多生怪柏

C.春冬之时,则素湍绿潭

山不在高,有仙则名

D.故渔者歌曰

莲,花之君子者也

2.请用现代汉语翻译下面的句子。

(1)两岸连山,略无阙处。

(2)或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵。

3.文章写三峡“四季之景”,不按照“四季更迭”的顺序,而是以“夏—冬春—秋”的顺序来写,请简析这样写的好处。

4.文章结尾处引用渔歌有什么作用?

三、阅读下面的文字,回答问题。

【甲】

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。

(节选自《水经注校证》)

【乙】

道州城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪。水抵两岸,悉皆怪石,欹嵌盘屈①,不可名状。清流触石,洄悬激注②。佳木异竹,垂阴相荫。此溪若在山野,则宜逸民退士③之所游处;在人间,可为都邑④之胜境,静者⑤之林亭。而置州⑥已来,无人赏爱,徘徊溪上,为之怅然。

(节选自《右溪记》)

【注】

①欹(qī)嵌盘屈:(石头)有的倾斜嵌叠,有的盘曲回旋。②洄悬激注:溪流触岸后回旋激荡。③逸民退士:退隐的人。④都邑:都市,城市。⑤静者:喜欢安静的人。⑥置州:设置州县。

1.下列各项中加粗词意思相同的一项是(

)

A.故渔者歌曰

温故而知新

B.回清倒影

清荣峻茂

C.猿鸣三声泪沾裳

士别三日

D.素湍绿潭

素不相识

2.下列句子节奏划分有误的一项是(

)

A.或/王命急宣

B.有时/朝发白帝

C.虽乘奔/御风

D.徘徊/溪上

3.下列关于选文的说法有误的一项是(

)

A.【甲】文写三峡的水,跌宕多变,夏水激荡奔放,春秋之水清波回旋,冬水凄清。

B.【甲】文的作者是北魏郦道元,他撰写的《水经注》是我国古代地理名著,具有较高的文学价值。

C.【甲】文写三峡的秋景,先直述猿声凄异,再引渔歌为证,情景交融,渲染了秋天的凄凉萧瑟。

D.【乙】文中的右溪流于怪石之间,佳木映衬左右。

4.把选文中的画线句子翻译成现代汉语。

①虽乘奔御风,不以疾也。

译文:__________________________

②徘徊溪上,为之怅然。

译文:__________________________

5.【甲】【乙】两文都写水,其中【乙】文哪些句子是写水的?【甲】【乙】两文共同突出了水什么特点?

6.两文在写法上的共同点是什么?请举例说明。

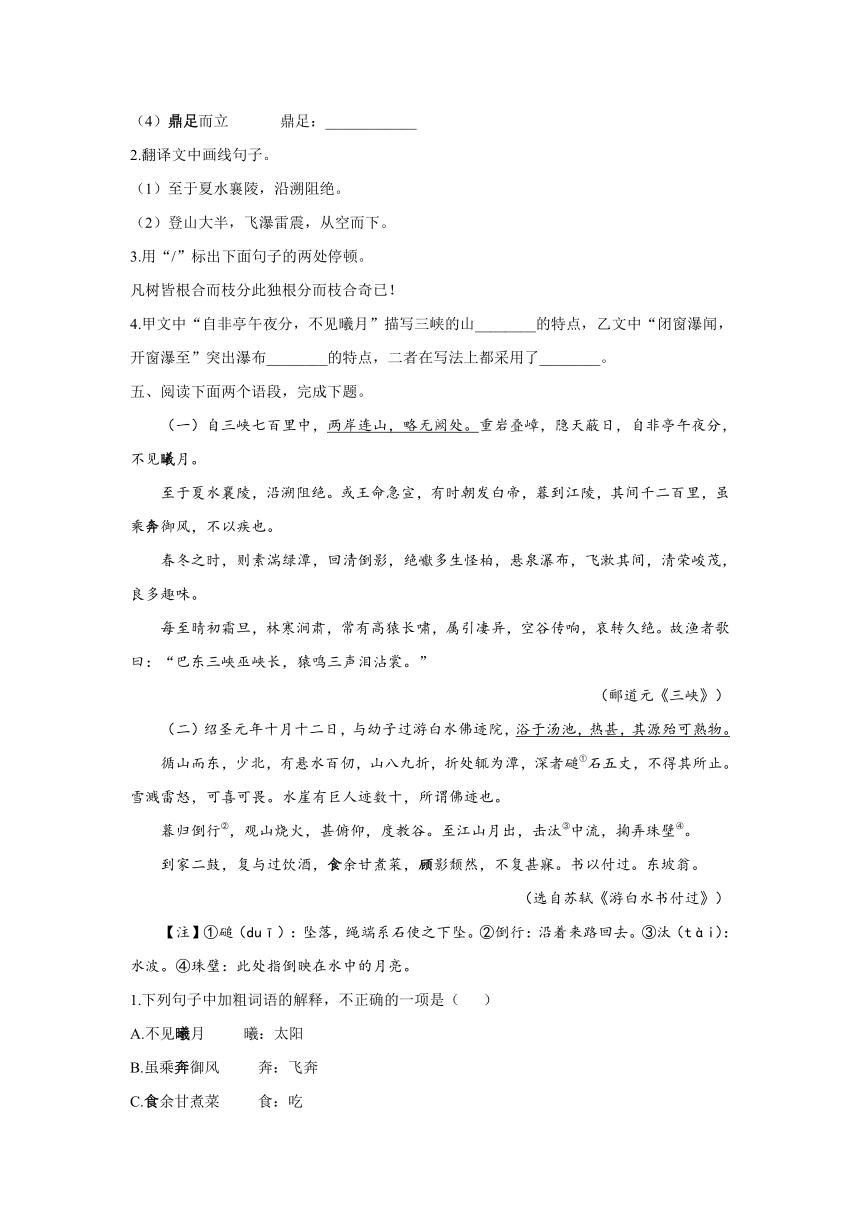

四、阅读下面的文言文,完成各题。

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

【乙】惟粤东峡山,高不过里许,而磴级纡曲,古松张覆,骄阳不炙。过石桥,有三奇树,鼎足而立,忽至半空,凝结为一。凡树皆根合而枝分此独根分而枝合奇已!

登山大半,飞瀑雷震,从空而下。瀑旁有室,即飞泉亭也。纵横丈余,八窗明净,闭窗瀑闻,开窗瀑至;人可坐,可卧,可箕踞,可偃仰,可放笔砚,可瀹茗置饮;以人之逸,待水之劳,取九天银河置几席间作玩。当时建此亭者其仙乎!

(有删改)

1.解释加粗词的意思。

(1)略无阙处

阙:____________

(2)清荣峻茂

荣:____________

(3)古松张覆

覆:____________

(4)鼎足而立

鼎足:____________

2.翻译文中画线句子。

(1)至于夏水襄陵,沿溯阻绝。

(2)登山大半,飞瀑雷震,从空而下。

3.用“/”标出下面句子的两处停顿。

凡树皆根合而枝分此独根分而枝合奇已!

4.甲文中“自非亭午夜分,不见曦月”描写三峡的山________的特点,乙文中“闭窗瀑闻,开窗瀑至”突出瀑布________的特点,二者在写法上都采用了________。

五、阅读下面两个语段,完成下题。

(一)自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(郦道元《三峡》)

(二)绍圣元年十月十二日,与幼子过游白水佛迹院,浴于汤池,热甚,其源殆可熟物。

循山而东,少北,有悬水百仞,山八九折,折处辄为潭,深者磓①石五丈,不得其所止。雪溅雷怒,可喜可畏。水崖有巨人迹数十,所谓佛迹也。

暮归倒行②,观山烧火,甚俯仰,度教谷。至江山月出,击汰③中流,掬弄珠壁④。

到家二鼓,复与过饮酒,食余甘煮菜,顾影颓然,不复甚寐。书以付过。东坡翁。

(选自苏轼《游白水书付过》)

【注】①磓(duī):坠落,绳端系石使之下坠。②倒行:沿着来路回去。③汰(tài):水波。④珠璧:此处指倒映在水中的月亮。

1.下列句子中加粗词语的解释,不正确的一项是(

)

A.不见曦月

曦:太阳

B.虽乘奔御风

奔:飞奔

C.食余甘煮菜

食:吃

D.顾影颓然

顾:回头看

2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)两岸连山,略无阙处。

(2)浴于汤池,热甚,其源殆可熟物。

3.语段(一)结尾处引用渔者歌词有什么作用?

4.语段(一)和语段(二)都写到了水,侧重点有何不同?

答案以及解析

一、答案:1.①同“缺”,空隙、缺口

②冲上、漫上

③逆流而上

④飞奔的马

2.①如果不是在正午和半夜,就看不到太阳和月亮。②水清树荣,山高草盛,有很多趣味。

3.B

4.“链接材料”表现瞿塘峡的凶险;选文第④段表现三峡秋景的肃杀、凄异。

解析:1.本题考查文言实词释义能力。课内文言实词,可根据积累直接作答,也可根据句意推测词义,如“至于夏水襄陵”大意为“到了夏天,江水漫上山陵”,襄,冲上、漫上。

2.本题考查翻译文言句子的能力。注意落实关键词的释义:①自非,如果不是。亭午,正午。夜分,半夜。曦,指太阳。②清,清澈。荣,茂盛。峻,高峻。茂,繁盛。良,甚,很。

3.这句话不能突出三峡山高水长、回环曲折的特点,突出了夏季水流湍急的特点。

4.本题考查内容理解能力。“链接材料”写了人们依据瞿塘峡礁石形状的变化判断是否能通过,结合“不可下”“不可留”“不可触”可知突出了瞿塘峡凶险的特点。由第④段“寒”“肃”“属引凄异”可知,表现了三峡秋景的肃杀、凄异。

二、答案:1.C;

2.(1)两岸都是相连的山,全然没有中断的地方。

(2)有时候皇帝的命令要紧急传达,这时只要早晨从白帝城出发,傍晚就到了江陵。

3.本文是为江水作注,重点是写水,而夏水最能突出三峡江水大而急的特点,因此先写夏。

4.结构上:渔歌起到了总结全文的作用。内容上:再次点明三峡之长,猿声之哀,进一步渲染了三峡秋季萧瑟、凄凉的气氛。

解析:1.本题考查理解文言词语的能力。A项,于,这里是在的意思/如果。B项,断/极高的。C项,就。D项,……的人/表示判断。

2.本题考查理解并翻译文中的句子的能力。(1)句重点词语:连,相连;阙,同“缺”,空隙、缺口。(2)句重点词语:或,有时;朝,早上。

3.本题考查分析文章写作技巧的能力。文章的结构安排是为文章中心服务的,本文重点是写水,而夏季最能突出三峡江水大而急的特点,因此先写夏。

4.本题考查理解和分析重点语句的作用的能力。可从结构和内容两个方面思考。结构方面,引用的渔歌位于文章的结尾处,起到了总结全文的作用。内容方面,“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”写的是巴东三峡中巫峡最长,两岸的峭壁上经常有猿猴鸣叫,听到两三声凄厉的叫声,就会使人泪水沾湿衣裳,进一步渲染了三峡秋季之凄凉。

三、答案:1.C

2.C

3.A

4.①即使骑着飞奔的马,驾着风,也没有这么快。

②(我)在小溪岸上走来走去,为它(景色秀丽但无人欣赏)感到失意和不快。

5.【乙】文写水的句子是:“南流数十步,合营溪”“清流触石,洄悬激注”。【甲】【乙】两文共同突出了“水流湍急”的特点。

6.(示例1)借景抒情。【甲】文借长江三峡四季之景,表达作者对

祖国大好河山的赞美之情;【乙】文借溪水景色奇特却无人赏爱,表达了作者的怅惘之情。(示例2)动静结合。【甲】文中“素湍绿潭,回清倒影,绝巘多生怪柏”,【乙】文中“水抵两岸,悉皆怪石,欹嵌盘屈,不可名状。清流触石,洄悬激注”,两文都将动景与静景结合来写,使景物更加生动。

解析:1.A.因此/旧的知识。B.清波/清澈。C.泛指多。D.白色的/平素,向来。

2.C项停顿应为:虽/乘奔御风。

3.A项中的“春秋之水清波回旋,冬水凄清”应为“春冬之水清波回旋,秋水凄清”。

4.本题考查翻译文言句子的能力。关键词有:“虽”,即使,“奔”,飞奔的马,“疾”,快;“徘徊”,走来走去,“之”,它,指代这里的景色,“怅然”感到失意和不快。注意②中的“徘徊溪上”为状语后置句,翻译时应调整为“溪上徘徊”。

【参考译文】

【乙】道州城向西走一百多步,有一条小溪。这条小溪向南流几十步远,汇入营溪。凡溪水到达的两岸,全是一些怪石,(这些石头)有的倾斜嵌叠,有的盘曲回旋,不能够用语言形容。清澈的溪流撞击着岩石,水流回旋激荡。岸边美丽的树木和珍奇的青竹,投下的阴影互相掩映。这条溪水如果在空旷的山野,就很适合隐士游玩居住;如果在人烟密集的地方,也可以成为城市里的胜地,是喜欢清静的人植林建亭的地方。但是自从道州成为州的治所以来,至今也没有人来欣赏和喜爱,(我)在小溪岸上走来走去,为它(景色秀丽但无人欣赏)感到失意和不快。

5.本题考查内容理解能力。第一问:细读【乙】文,抓关键字“水”找句子即可。第二问:【甲】文中“有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也”表现出“水流湍急”;【乙】文中的“清流触石,洄悬激注”也表现出“水流湍急”。

6.本题考查对写作手法的比较分析能力。写景类散文常用的写作手法有融情于景、借景抒情、动静结合等。结合具体内容分析,先答出写法,然后举例说明。

四、答案:1.(1)同“缺”,缺口,空隙

(2)茂盛

(3)遮蔽,遮盖,覆盖

(4)像鼎的脚一样

2.(1)到了夏天江水漫上山陵,上行和下行的航道都被阻断,不能通航。

(2)登山走了一大半路,飞泻的瀑布发出打雷似的轰鸣,从空中一泻而下。

3.凡树皆根合而枝分/此独根分而枝合/奇已!

4.高峻(或:高耸);声势浩大;侧面描写

解析:2.本题考查理解并翻译文中的句子的能力。(1)句重点词语:至于,到了;绝,断。(2)句重点词语:飞瀑,飞泻的瀑布。

3.本题考查文言文断句的能力。作答时,一定要在正确理解句子意思的基础上,根据前后词语之间的语义联系来划分停顿。句子的意思是:树木一般都是根株合在一起而枝干分离,这三棵树偏是根株分开而枝叶合拢,真稀奇!故停顿应为:凡树皆根合而枝分/此独根分而枝合/奇已!

4.本题考查比较阅读的能力。“自非亭午夜分,不见曦月”的意思是如果不是正午或半夜,就看不到太阳或月亮。这句话从侧面表现了山的高峻。“闭窗瀑闻,开窗瀑至”的意思是关上窗户听到瀑布的响声,推开窗子瀑布就扑面而来。这句话从侧面表现了瀑布的声势浩大。这两句话都属于侧面描写。

参考译文

【乙】只有广东峡山,高不过一里左右,而爬山的石级弯曲盘旋,古老的松树在上面遮蔽着,火热的太阳晒不到游客。过了石桥,有三棵奇树,像鼎的脚一样分立着,到半空中忽然凝结在一起。树木一般都是根株合在一起而枝干分离,这三棵树偏是根株分开而枝叶合拢,真稀奇!

登山走了一大半路,飞泻的瀑布发出打雷似的轰鸣,从空中一泻而下。瀑布旁边有个亭,这就是飞泉亭。亭子长宽有一丈多,八扇窗子明亮洁净,关上窗户听到瀑布的响声,推开窗子瀑布就扑面而来。亭子里的人可以坐,可以躺,可以箕踞而坐,可以仰卧,可以放笔墨砚台,可以品茶饮酒。以人的安逸舒适,静待水的奔腾飞泻,就像取九天之上的银河放在书桌卧榻前供人观赏。当时造这亭子的人莫非是仙人啊!

五、答案:1.B

2.(1)两岸都是相连的山,全然没有中断的地方。

(2)在温泉中沐浴,水很热,它的源头大概能煮熟食物吧。

3.突出三峡山高、水长的特点;渲染出三峡秋季萧瑟悲凉的气氛。

4.语段(一)侧重写三峡一年四季水的不同特点:夏季水势浩大、水流湍急,春冬水流和缓、清深宁静,秋季水枯气寒。语段(二)侧重写水的不同形态,重点写温泉水温之高、悬瀑水势之大、潭水之幽深。

解析:1.B项,“奔”在这里指“飞奔的马”。

2.本题考查文言语句的翻译。翻译时,要忠于原文,直译为主,意译为辅,根据现代汉语的习惯将语句翻译完整、通顺。此外,还要将句中的重点字词翻译准确。如这两句中要注意“略无”“阙”“甚”“殆”的意思。

【参考译文】

(二)绍圣元年十月十二日,我与小儿子苏过一起去白水佛迹院游玩,在温泉中沐浴,水很热,它的源头大概能煮熟食物吧。

沿着山路向东走,在稍稍偏北的地方,有百仞高的瀑布,山路有八九处转弯的地方,每处转弯的地方都成了一汪潭水,潭水深的地方用绳子拴住石头放下去五丈,还到不了底。瀑布像雪花般飞溅,声响如雷鸣一般,让人又喜爱又畏惧。水边的悬崖上有几十处巨人的脚印,这就是人们所说的佛迹。

傍晚时我们沿着来路回去,看到山谷在夕阳的映照下,仿佛在燃烧,上上下下走过了几个山谷。到了江边,月亮从山中出来了,在江心划船,用双手去捧那倒映在水中的月亮。

回到家已是二更时分,又与苏过饮酒,吃余甘煮菜,回头看着灯下的影子,像要醉倒的样子,却又无法入眠。(于是)写下这些交给苏过。东坡翁。

3.本题考查引用的作用和对课内文言语段内容的理解。作答时,要在理解文段内容的基础上,仔细分析歌词的内容。“巴东三峡巫峡长”突出了三峡山高、水长的特点;“猿鸣三声泪沾裳”通过写猿声的哀切,渲染出三峡秋季萧瑟悲凉的气氛。据此概括即可。

4.本题考查课内外文言语段的对比阅读。解答本题,应找到两个语段中描写水的特点的句子。语段(一)中第二至四段写了三峡四季水的不同特点,抓住每段的关键词分别概括即可。语段

(二)中的“浴于汤池,热甚”写出了温泉水温之高;“有悬水百仞”写出了悬瀑的高度,“雪溅雷怒”写出了悬瀑声势之大;“深者磓石五丈,不得其所止”写出了潭水之幽深。据此概括即可。

一、阅读下面的文言文,完成各题。

三峡

郦道元

①自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

②至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

③春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

④每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

1.解释下列加粗的词语。

①略无阙处___________

②至于夏水襄陵___________

③沿溯阻绝___________

④虽乘奔御风___________

2.用现代汉语翻译下面的句子。

①自非亭午夜分,不见曦月。

译文:______________________

②清荣峻茂,良多趣味。

译文:______________________

3.下列对本文内容和写法分析有误的一项是(

)

A.本文展现了三峡独具特色的山水美景,字里行间洋溢着作者的赞叹之情。

B.文中“或王命急宣……不以疾也”一句突出三峡山高水长、回环曲折的特点。

C.第③段从俯视、仰视的角度描绘出三峡春冬之吋清幽秀美的景象。

D.本文语言凝练生动,句式骈散结合,音韵和谐,读起来朗朗上口。

4.写景要抓住景物的特点,请说出“链接材料”与选文第④段分别表现了景物的什么特点。

【链接材料】

滟滪①大如马,瞿塘②不可下;滟滪大如牛,瞿塘不可留;滟滪大如幞③,瞿塘不可触……

(节选自《乐府诗集》)

【注】

①滟(yàn)滪(yù):瞿塘峡口的一个巨大礁石,枯水期露出水面时如牛马般高大。②瞿(qú)塘:瞿塘峡,长江三峡之一。③幞(fú):古代男子束发用的头巾。

二、阅读下面的文言文,完成各题。

三峡

郦道元

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

1.下面加粗词的意义或用法相同的一项是(

)

A.自三峡七百里中

自非亭午夜分

B.沿溯阻绝

绝多生怪柏

C.春冬之时,则素湍绿潭

山不在高,有仙则名

D.故渔者歌曰

莲,花之君子者也

2.请用现代汉语翻译下面的句子。

(1)两岸连山,略无阙处。

(2)或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵。

3.文章写三峡“四季之景”,不按照“四季更迭”的顺序,而是以“夏—冬春—秋”的顺序来写,请简析这样写的好处。

4.文章结尾处引用渔歌有什么作用?

三、阅读下面的文字,回答问题。

【甲】

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。

(节选自《水经注校证》)

【乙】

道州城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪。水抵两岸,悉皆怪石,欹嵌盘屈①,不可名状。清流触石,洄悬激注②。佳木异竹,垂阴相荫。此溪若在山野,则宜逸民退士③之所游处;在人间,可为都邑④之胜境,静者⑤之林亭。而置州⑥已来,无人赏爱,徘徊溪上,为之怅然。

(节选自《右溪记》)

【注】

①欹(qī)嵌盘屈:(石头)有的倾斜嵌叠,有的盘曲回旋。②洄悬激注:溪流触岸后回旋激荡。③逸民退士:退隐的人。④都邑:都市,城市。⑤静者:喜欢安静的人。⑥置州:设置州县。

1.下列各项中加粗词意思相同的一项是(

)

A.故渔者歌曰

温故而知新

B.回清倒影

清荣峻茂

C.猿鸣三声泪沾裳

士别三日

D.素湍绿潭

素不相识

2.下列句子节奏划分有误的一项是(

)

A.或/王命急宣

B.有时/朝发白帝

C.虽乘奔/御风

D.徘徊/溪上

3.下列关于选文的说法有误的一项是(

)

A.【甲】文写三峡的水,跌宕多变,夏水激荡奔放,春秋之水清波回旋,冬水凄清。

B.【甲】文的作者是北魏郦道元,他撰写的《水经注》是我国古代地理名著,具有较高的文学价值。

C.【甲】文写三峡的秋景,先直述猿声凄异,再引渔歌为证,情景交融,渲染了秋天的凄凉萧瑟。

D.【乙】文中的右溪流于怪石之间,佳木映衬左右。

4.把选文中的画线句子翻译成现代汉语。

①虽乘奔御风,不以疾也。

译文:__________________________

②徘徊溪上,为之怅然。

译文:__________________________

5.【甲】【乙】两文都写水,其中【乙】文哪些句子是写水的?【甲】【乙】两文共同突出了水什么特点?

6.两文在写法上的共同点是什么?请举例说明。

四、阅读下面的文言文,完成各题。

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

【乙】惟粤东峡山,高不过里许,而磴级纡曲,古松张覆,骄阳不炙。过石桥,有三奇树,鼎足而立,忽至半空,凝结为一。凡树皆根合而枝分此独根分而枝合奇已!

登山大半,飞瀑雷震,从空而下。瀑旁有室,即飞泉亭也。纵横丈余,八窗明净,闭窗瀑闻,开窗瀑至;人可坐,可卧,可箕踞,可偃仰,可放笔砚,可瀹茗置饮;以人之逸,待水之劳,取九天银河置几席间作玩。当时建此亭者其仙乎!

(有删改)

1.解释加粗词的意思。

(1)略无阙处

阙:____________

(2)清荣峻茂

荣:____________

(3)古松张覆

覆:____________

(4)鼎足而立

鼎足:____________

2.翻译文中画线句子。

(1)至于夏水襄陵,沿溯阻绝。

(2)登山大半,飞瀑雷震,从空而下。

3.用“/”标出下面句子的两处停顿。

凡树皆根合而枝分此独根分而枝合奇已!

4.甲文中“自非亭午夜分,不见曦月”描写三峡的山________的特点,乙文中“闭窗瀑闻,开窗瀑至”突出瀑布________的特点,二者在写法上都采用了________。

五、阅读下面两个语段,完成下题。

(一)自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(郦道元《三峡》)

(二)绍圣元年十月十二日,与幼子过游白水佛迹院,浴于汤池,热甚,其源殆可熟物。

循山而东,少北,有悬水百仞,山八九折,折处辄为潭,深者磓①石五丈,不得其所止。雪溅雷怒,可喜可畏。水崖有巨人迹数十,所谓佛迹也。

暮归倒行②,观山烧火,甚俯仰,度教谷。至江山月出,击汰③中流,掬弄珠壁④。

到家二鼓,复与过饮酒,食余甘煮菜,顾影颓然,不复甚寐。书以付过。东坡翁。

(选自苏轼《游白水书付过》)

【注】①磓(duī):坠落,绳端系石使之下坠。②倒行:沿着来路回去。③汰(tài):水波。④珠璧:此处指倒映在水中的月亮。

1.下列句子中加粗词语的解释,不正确的一项是(

)

A.不见曦月

曦:太阳

B.虽乘奔御风

奔:飞奔

C.食余甘煮菜

食:吃

D.顾影颓然

顾:回头看

2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)两岸连山,略无阙处。

(2)浴于汤池,热甚,其源殆可熟物。

3.语段(一)结尾处引用渔者歌词有什么作用?

4.语段(一)和语段(二)都写到了水,侧重点有何不同?

答案以及解析

一、答案:1.①同“缺”,空隙、缺口

②冲上、漫上

③逆流而上

④飞奔的马

2.①如果不是在正午和半夜,就看不到太阳和月亮。②水清树荣,山高草盛,有很多趣味。

3.B

4.“链接材料”表现瞿塘峡的凶险;选文第④段表现三峡秋景的肃杀、凄异。

解析:1.本题考查文言实词释义能力。课内文言实词,可根据积累直接作答,也可根据句意推测词义,如“至于夏水襄陵”大意为“到了夏天,江水漫上山陵”,襄,冲上、漫上。

2.本题考查翻译文言句子的能力。注意落实关键词的释义:①自非,如果不是。亭午,正午。夜分,半夜。曦,指太阳。②清,清澈。荣,茂盛。峻,高峻。茂,繁盛。良,甚,很。

3.这句话不能突出三峡山高水长、回环曲折的特点,突出了夏季水流湍急的特点。

4.本题考查内容理解能力。“链接材料”写了人们依据瞿塘峡礁石形状的变化判断是否能通过,结合“不可下”“不可留”“不可触”可知突出了瞿塘峡凶险的特点。由第④段“寒”“肃”“属引凄异”可知,表现了三峡秋景的肃杀、凄异。

二、答案:1.C;

2.(1)两岸都是相连的山,全然没有中断的地方。

(2)有时候皇帝的命令要紧急传达,这时只要早晨从白帝城出发,傍晚就到了江陵。

3.本文是为江水作注,重点是写水,而夏水最能突出三峡江水大而急的特点,因此先写夏。

4.结构上:渔歌起到了总结全文的作用。内容上:再次点明三峡之长,猿声之哀,进一步渲染了三峡秋季萧瑟、凄凉的气氛。

解析:1.本题考查理解文言词语的能力。A项,于,这里是在的意思/如果。B项,断/极高的。C项,就。D项,……的人/表示判断。

2.本题考查理解并翻译文中的句子的能力。(1)句重点词语:连,相连;阙,同“缺”,空隙、缺口。(2)句重点词语:或,有时;朝,早上。

3.本题考查分析文章写作技巧的能力。文章的结构安排是为文章中心服务的,本文重点是写水,而夏季最能突出三峡江水大而急的特点,因此先写夏。

4.本题考查理解和分析重点语句的作用的能力。可从结构和内容两个方面思考。结构方面,引用的渔歌位于文章的结尾处,起到了总结全文的作用。内容方面,“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”写的是巴东三峡中巫峡最长,两岸的峭壁上经常有猿猴鸣叫,听到两三声凄厉的叫声,就会使人泪水沾湿衣裳,进一步渲染了三峡秋季之凄凉。

三、答案:1.C

2.C

3.A

4.①即使骑着飞奔的马,驾着风,也没有这么快。

②(我)在小溪岸上走来走去,为它(景色秀丽但无人欣赏)感到失意和不快。

5.【乙】文写水的句子是:“南流数十步,合营溪”“清流触石,洄悬激注”。【甲】【乙】两文共同突出了“水流湍急”的特点。

6.(示例1)借景抒情。【甲】文借长江三峡四季之景,表达作者对

祖国大好河山的赞美之情;【乙】文借溪水景色奇特却无人赏爱,表达了作者的怅惘之情。(示例2)动静结合。【甲】文中“素湍绿潭,回清倒影,绝巘多生怪柏”,【乙】文中“水抵两岸,悉皆怪石,欹嵌盘屈,不可名状。清流触石,洄悬激注”,两文都将动景与静景结合来写,使景物更加生动。

解析:1.A.因此/旧的知识。B.清波/清澈。C.泛指多。D.白色的/平素,向来。

2.C项停顿应为:虽/乘奔御风。

3.A项中的“春秋之水清波回旋,冬水凄清”应为“春冬之水清波回旋,秋水凄清”。

4.本题考查翻译文言句子的能力。关键词有:“虽”,即使,“奔”,飞奔的马,“疾”,快;“徘徊”,走来走去,“之”,它,指代这里的景色,“怅然”感到失意和不快。注意②中的“徘徊溪上”为状语后置句,翻译时应调整为“溪上徘徊”。

【参考译文】

【乙】道州城向西走一百多步,有一条小溪。这条小溪向南流几十步远,汇入营溪。凡溪水到达的两岸,全是一些怪石,(这些石头)有的倾斜嵌叠,有的盘曲回旋,不能够用语言形容。清澈的溪流撞击着岩石,水流回旋激荡。岸边美丽的树木和珍奇的青竹,投下的阴影互相掩映。这条溪水如果在空旷的山野,就很适合隐士游玩居住;如果在人烟密集的地方,也可以成为城市里的胜地,是喜欢清静的人植林建亭的地方。但是自从道州成为州的治所以来,至今也没有人来欣赏和喜爱,(我)在小溪岸上走来走去,为它(景色秀丽但无人欣赏)感到失意和不快。

5.本题考查内容理解能力。第一问:细读【乙】文,抓关键字“水”找句子即可。第二问:【甲】文中“有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也”表现出“水流湍急”;【乙】文中的“清流触石,洄悬激注”也表现出“水流湍急”。

6.本题考查对写作手法的比较分析能力。写景类散文常用的写作手法有融情于景、借景抒情、动静结合等。结合具体内容分析,先答出写法,然后举例说明。

四、答案:1.(1)同“缺”,缺口,空隙

(2)茂盛

(3)遮蔽,遮盖,覆盖

(4)像鼎的脚一样

2.(1)到了夏天江水漫上山陵,上行和下行的航道都被阻断,不能通航。

(2)登山走了一大半路,飞泻的瀑布发出打雷似的轰鸣,从空中一泻而下。

3.凡树皆根合而枝分/此独根分而枝合/奇已!

4.高峻(或:高耸);声势浩大;侧面描写

解析:2.本题考查理解并翻译文中的句子的能力。(1)句重点词语:至于,到了;绝,断。(2)句重点词语:飞瀑,飞泻的瀑布。

3.本题考查文言文断句的能力。作答时,一定要在正确理解句子意思的基础上,根据前后词语之间的语义联系来划分停顿。句子的意思是:树木一般都是根株合在一起而枝干分离,这三棵树偏是根株分开而枝叶合拢,真稀奇!故停顿应为:凡树皆根合而枝分/此独根分而枝合/奇已!

4.本题考查比较阅读的能力。“自非亭午夜分,不见曦月”的意思是如果不是正午或半夜,就看不到太阳或月亮。这句话从侧面表现了山的高峻。“闭窗瀑闻,开窗瀑至”的意思是关上窗户听到瀑布的响声,推开窗子瀑布就扑面而来。这句话从侧面表现了瀑布的声势浩大。这两句话都属于侧面描写。

参考译文

【乙】只有广东峡山,高不过一里左右,而爬山的石级弯曲盘旋,古老的松树在上面遮蔽着,火热的太阳晒不到游客。过了石桥,有三棵奇树,像鼎的脚一样分立着,到半空中忽然凝结在一起。树木一般都是根株合在一起而枝干分离,这三棵树偏是根株分开而枝叶合拢,真稀奇!

登山走了一大半路,飞泻的瀑布发出打雷似的轰鸣,从空中一泻而下。瀑布旁边有个亭,这就是飞泉亭。亭子长宽有一丈多,八扇窗子明亮洁净,关上窗户听到瀑布的响声,推开窗子瀑布就扑面而来。亭子里的人可以坐,可以躺,可以箕踞而坐,可以仰卧,可以放笔墨砚台,可以品茶饮酒。以人的安逸舒适,静待水的奔腾飞泻,就像取九天之上的银河放在书桌卧榻前供人观赏。当时造这亭子的人莫非是仙人啊!

五、答案:1.B

2.(1)两岸都是相连的山,全然没有中断的地方。

(2)在温泉中沐浴,水很热,它的源头大概能煮熟食物吧。

3.突出三峡山高、水长的特点;渲染出三峡秋季萧瑟悲凉的气氛。

4.语段(一)侧重写三峡一年四季水的不同特点:夏季水势浩大、水流湍急,春冬水流和缓、清深宁静,秋季水枯气寒。语段(二)侧重写水的不同形态,重点写温泉水温之高、悬瀑水势之大、潭水之幽深。

解析:1.B项,“奔”在这里指“飞奔的马”。

2.本题考查文言语句的翻译。翻译时,要忠于原文,直译为主,意译为辅,根据现代汉语的习惯将语句翻译完整、通顺。此外,还要将句中的重点字词翻译准确。如这两句中要注意“略无”“阙”“甚”“殆”的意思。

【参考译文】

(二)绍圣元年十月十二日,我与小儿子苏过一起去白水佛迹院游玩,在温泉中沐浴,水很热,它的源头大概能煮熟食物吧。

沿着山路向东走,在稍稍偏北的地方,有百仞高的瀑布,山路有八九处转弯的地方,每处转弯的地方都成了一汪潭水,潭水深的地方用绳子拴住石头放下去五丈,还到不了底。瀑布像雪花般飞溅,声响如雷鸣一般,让人又喜爱又畏惧。水边的悬崖上有几十处巨人的脚印,这就是人们所说的佛迹。

傍晚时我们沿着来路回去,看到山谷在夕阳的映照下,仿佛在燃烧,上上下下走过了几个山谷。到了江边,月亮从山中出来了,在江心划船,用双手去捧那倒映在水中的月亮。

回到家已是二更时分,又与苏过饮酒,吃余甘煮菜,回头看着灯下的影子,像要醉倒的样子,却又无法入眠。(于是)写下这些交给苏过。东坡翁。

3.本题考查引用的作用和对课内文言语段内容的理解。作答时,要在理解文段内容的基础上,仔细分析歌词的内容。“巴东三峡巫峡长”突出了三峡山高、水长的特点;“猿鸣三声泪沾裳”通过写猿声的哀切,渲染出三峡秋季萧瑟悲凉的气氛。据此概括即可。

4.本题考查课内外文言语段的对比阅读。解答本题,应找到两个语段中描写水的特点的句子。语段(一)中第二至四段写了三峡四季水的不同特点,抓住每段的关键词分别概括即可。语段

(二)中的“浴于汤池,热甚”写出了温泉水温之高;“有悬水百仞”写出了悬瀑的高度,“雪溅雷怒”写出了悬瀑声势之大;“深者磓石五丈,不得其所止”写出了潭水之幽深。据此概括即可。

同课章节目录