2021-2022学年高中语文统编版选择性必修上册5.2《大学之道》课件(32张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版选择性必修上册5.2《大学之道》课件(32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-18 06:55:53 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

大学之道

《礼记》

目录

CONTENTS

壹

知识相关

贰

研习文言

叁

深入探究

肆

总结

一、知识相关

一、认识孔子

孔子(公元前551年9月28日~公元前479年4月11日),子姓,孔氏,名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东省曲阜市)人,祖籍宋国栗邑(今河南省夏邑县),中国古代思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人、“大成至圣先师”。

孔子开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。有弟子三千,其中贤人七十二。曾带领部分弟子周游列国十四年,晚年修订六经(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)。去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成《论语》。该书被奉为儒家经典。

一、认识孔子

孔子是当时社会上最博学者之一,在世时就被尊奉为“天纵之圣”“天之木铎”,更被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。其思想对中国和世界都有深远的影响,其人被列为“世界十大文化名人”之首。随着孔子影响力的扩大,祭祀孔子的“祭孔大典”一度成为和中国祖先神祭祀同等级别的大祀。

二、认识《礼记》

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想(如天道观、宇宙观、人生观)、教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)、政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如物动心感说、礼乐中和说),是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编

。

二、认识《礼记》

《礼记》章法谨严,映带生姿,文辞婉转,前后呼应,语言整饬而多变,是“三礼”之一、“五经”之一,“十三经”之一。自东汉郑玄作“注”后,《礼记》地位日升,至唐代时尊为“经”,宋代以后,位居“三礼”之首。《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德性教养,及社会主义和谐社会建设有重要影响。

《大学之道》出自《礼记》,是《礼记》四十九篇中的第四十二篇。宋代以前,《大学》一直从属于《礼记》。朱熹将《大学》从《礼记》中抽取出来,为《大学》《中庸》做章句,为《论语》《孟子》做集注,把它们编在一起,做《四书章句集注》,经此,《大学》与《中庸》《论语》《孟子》合称为“四书”,并被确立“四书之首”的地位。

三、认识《大学之道》

二、文言知识

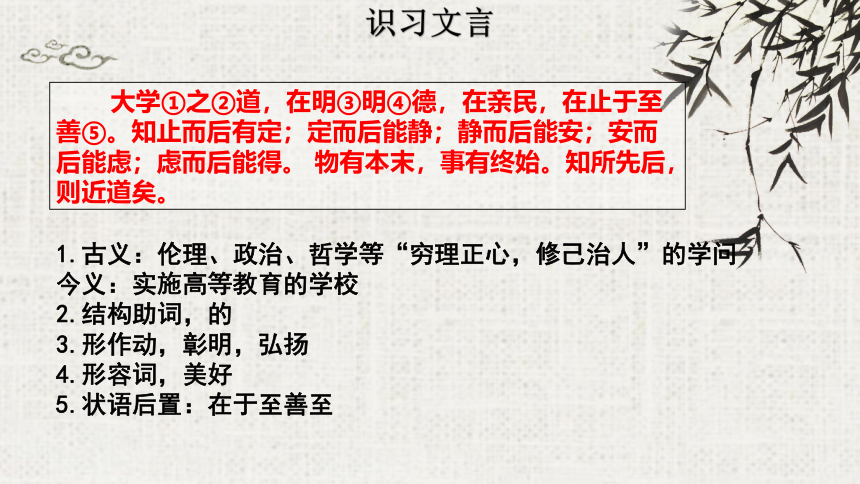

大学①之②道,在明③明④德,在亲民,在止于至善⑤。知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。

物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

1.古义:伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问

今义:实施高等教育的学校

2.结构助词,的

3.形作动,彰明,弘扬

4.形容词,美好

5.状语后置:在于至善至

识习文言

译文

大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德,学习和应用于生活,使人达到最完善的境界。

知道应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够镇静不躁;镇静不躁才能够心安理得;心安理得才能够思虑周详;思虑周详才能够处事合宜。每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结。明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

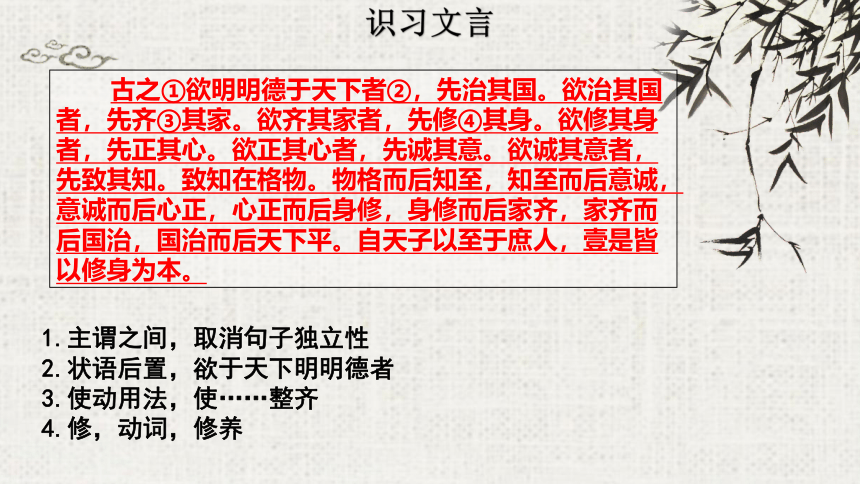

古之①欲明明德于天下者②,先治其国。欲治其国者,先齐③其家。欲齐其家者,先修④其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

1.主谓之间,取消句子独立性

2.状语后置,欲于天下明明德者

3.使动用法,使……整齐

4.修,动词,修养

识习文言

译文

古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要管理好自己的家庭和家族;要想管理好自己的家庭和家族,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要端正自己的心思;要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要使自己革除不好的思想;认识最真的本心。

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。

译文

通过推究事物的原理,而彰显明德,认识本心,表里如一。意念才能真诚;意念真诚后心思才能端正;心思端正后才能修养品性;品性修养后才能管理好家庭和家族;管理好家庭和家族后才能治理好国家;治理好国家后天下才能太平。上自国家元首,下至平民百姓,一律都要以修养品性为根本。

致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

三、文本探究

【思考】什么是“大学”?

小学

大学

修身之学

经世之学

与人之道

是什么?

如何与人相处

如何经世

经世=与人

三纲

在明明德

在亲民

在止于至善

【思考】何为“明明德?”

德

理解三个层次

明德

明明德

德者,得也,人之得于天也

是人与生俱来的本质

德的一种,区别于动物的本质

人的灵性,人的能觉、能知、能明的特点

彰显你的品质

为什么?

亲民,止于至善

【思考】“明明德”是一个怎样的过程?

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

知止

定

静

安

虑

得

【思考】如何理解“知止而后有定”?

知

止

定

人的知从哪里来?

明德才能有知,不管是知道自己的存在,还是知觉外物,明白事理,一切都从自身的明德而来。

止是停止,代表了限定,万物出于天地,有分有限。

知止,就是知道自身的界限在哪里。人可以从外物的阻碍之中,察觉自我的限度;也可以从自己内心的为与不为之中,逐渐建立自我。

知止,之后自我萌发,便有定。定就是决定,有了方向。

【思考】如何理解“定而后能静,静而后能安”?

静

安

静是从令,不生别见,定一旦形成,心中杂乱自然平息,到达安静。

静而后能安,安是自得,是从本分形成了本位,也就是自我出现。

【思考】如何理解“安而后能虑;虑而后能得”?

虑

得

虑是思虑周祥,有了自我,才有思考的余地。否则失去本位,为谁思考呢?虑,就是看见了,就是建立了条理。既看见了自我的限度和意愿,也看见了自我与外物的关系和距离。

得其明也。也就是从明德开始,在知止之后,一系列的定静安虑实现下,明德始终被保存,成为自我之基,并通达外物,显出自我到达外物的条理。所以这虑而后能得的一得,就是明德不失,而得其明也。

明德得其明,才是明明德,

明明德的实际过程

知止

定

静

安

虑

得

你要考大学,你目前的水平在中大,你觉得你可以冲北大

你下了决定

所有迷惘纷扰自我怀疑都消失

目标让你心安

你开始思考怎样才能冲上北大

结果可能成功可能失败,但你认清了自己。

知

止

明明德的实际意义

自己

他人

于世

于自身,知道自己要做什么,极限在哪里,该怎么才能达到目的。

于他人,知道对方能做什么,极限在哪里,并且知道自己怎样才能使对方行事达到自己的目的。

明白自己的道,了解他人,凭借自身,感化他人,使其趋向于道,道正世平。

【思考】如何理解“亲民”?

霸道

王道

亲民,就是使民能亲我,愿意与我相亲。

为何要亲近?

治国可选

以战争征服天下,以权威驯服民众

以仁政管理天下,民众心悦诚服归之

儒家之道

实行王道,必要亲民

【思考】如何理解“至于至善”?

止于至善:达到道德修养最高的境界。

就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

【思考】如何才能“明明德于天下”?

格物:

致知:

意诚:

正心:

修身:

齐家:

治国:

平天下:

推究事物的原理,建立完善的三观

懂得分辨,认清自己

实实在在不欺骗自己

内心不存在虚妄和幻想

是规范自己的行为、完善自己的性格

是管理好自己的家族或者封地

是治理好一个小小的诸侯国

是安抚天下黎民百姓,使他们能够丰衣足食、安居乐业,让众生平等、社会和谐、天下太平。

循序渐进的过程

庶人

士大夫

诸侯

天子

明明德

最终完成

修身

最初开始

于天下

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

"修身齐家治国平天下"

概括了修身与社会和谐之间的关系

,它包含有两层含义∶

其一,儒家主张"天下为公",人们应该共担社会责任。既然社会成员都不是孤立的存在

,就必须考虑自己的社会性内涵,讲求公共意识和公共道德,不论身处社会基层的民众,还是属于贵族阶层的大夫,乃至国君、天子,都要自觉修身。

其二,由个人而家、国、天下,由身修到家齐、国治、天下平,这是一个具有内在逻辑联系的过程。社会要取得大同与和顺,人们就必须自觉修身,由"明德"而"新民",进而实现社会的"至善"。这与孔子所说"修己以安人"一致,突出了"修己"或"修身"的价值与意义。

“修身”的含义

四、总结

1.论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

本文论证特点

《大学之道》提出“三纲”“八目”,强调修身是根本,修身的目的是治国平天下,说明治国平天下和个人修养的一致性。

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”不歧视他人,人不与之立异。在古代中国人看来,个人、家族、民族、国家、天下并无具体刻意化分割,因而得以连接。

总结

谢谢聆听

大学之道

《礼记》

目录

CONTENTS

壹

知识相关

贰

研习文言

叁

深入探究

肆

总结

一、知识相关

一、认识孔子

孔子(公元前551年9月28日~公元前479年4月11日),子姓,孔氏,名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东省曲阜市)人,祖籍宋国栗邑(今河南省夏邑县),中国古代思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人、“大成至圣先师”。

孔子开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。有弟子三千,其中贤人七十二。曾带领部分弟子周游列国十四年,晚年修订六经(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)。去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成《论语》。该书被奉为儒家经典。

一、认识孔子

孔子是当时社会上最博学者之一,在世时就被尊奉为“天纵之圣”“天之木铎”,更被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。其思想对中国和世界都有深远的影响,其人被列为“世界十大文化名人”之首。随着孔子影响力的扩大,祭祀孔子的“祭孔大典”一度成为和中国祖先神祭祀同等级别的大祀。

二、认识《礼记》

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想(如天道观、宇宙观、人生观)、教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)、政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如物动心感说、礼乐中和说),是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编

。

二、认识《礼记》

《礼记》章法谨严,映带生姿,文辞婉转,前后呼应,语言整饬而多变,是“三礼”之一、“五经”之一,“十三经”之一。自东汉郑玄作“注”后,《礼记》地位日升,至唐代时尊为“经”,宋代以后,位居“三礼”之首。《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德性教养,及社会主义和谐社会建设有重要影响。

《大学之道》出自《礼记》,是《礼记》四十九篇中的第四十二篇。宋代以前,《大学》一直从属于《礼记》。朱熹将《大学》从《礼记》中抽取出来,为《大学》《中庸》做章句,为《论语》《孟子》做集注,把它们编在一起,做《四书章句集注》,经此,《大学》与《中庸》《论语》《孟子》合称为“四书”,并被确立“四书之首”的地位。

三、认识《大学之道》

二、文言知识

大学①之②道,在明③明④德,在亲民,在止于至善⑤。知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。

物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

1.古义:伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问

今义:实施高等教育的学校

2.结构助词,的

3.形作动,彰明,弘扬

4.形容词,美好

5.状语后置:在于至善至

识习文言

译文

大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德,学习和应用于生活,使人达到最完善的境界。

知道应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够镇静不躁;镇静不躁才能够心安理得;心安理得才能够思虑周详;思虑周详才能够处事合宜。每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结。明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

古之①欲明明德于天下者②,先治其国。欲治其国者,先齐③其家。欲齐其家者,先修④其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

1.主谓之间,取消句子独立性

2.状语后置,欲于天下明明德者

3.使动用法,使……整齐

4.修,动词,修养

识习文言

译文

古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要管理好自己的家庭和家族;要想管理好自己的家庭和家族,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要端正自己的心思;要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要使自己革除不好的思想;认识最真的本心。

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。

译文

通过推究事物的原理,而彰显明德,认识本心,表里如一。意念才能真诚;意念真诚后心思才能端正;心思端正后才能修养品性;品性修养后才能管理好家庭和家族;管理好家庭和家族后才能治理好国家;治理好国家后天下才能太平。上自国家元首,下至平民百姓,一律都要以修养品性为根本。

致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

三、文本探究

【思考】什么是“大学”?

小学

大学

修身之学

经世之学

与人之道

是什么?

如何与人相处

如何经世

经世=与人

三纲

在明明德

在亲民

在止于至善

【思考】何为“明明德?”

德

理解三个层次

明德

明明德

德者,得也,人之得于天也

是人与生俱来的本质

德的一种,区别于动物的本质

人的灵性,人的能觉、能知、能明的特点

彰显你的品质

为什么?

亲民,止于至善

【思考】“明明德”是一个怎样的过程?

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

知止

定

静

安

虑

得

【思考】如何理解“知止而后有定”?

知

止

定

人的知从哪里来?

明德才能有知,不管是知道自己的存在,还是知觉外物,明白事理,一切都从自身的明德而来。

止是停止,代表了限定,万物出于天地,有分有限。

知止,就是知道自身的界限在哪里。人可以从外物的阻碍之中,察觉自我的限度;也可以从自己内心的为与不为之中,逐渐建立自我。

知止,之后自我萌发,便有定。定就是决定,有了方向。

【思考】如何理解“定而后能静,静而后能安”?

静

安

静是从令,不生别见,定一旦形成,心中杂乱自然平息,到达安静。

静而后能安,安是自得,是从本分形成了本位,也就是自我出现。

【思考】如何理解“安而后能虑;虑而后能得”?

虑

得

虑是思虑周祥,有了自我,才有思考的余地。否则失去本位,为谁思考呢?虑,就是看见了,就是建立了条理。既看见了自我的限度和意愿,也看见了自我与外物的关系和距离。

得其明也。也就是从明德开始,在知止之后,一系列的定静安虑实现下,明德始终被保存,成为自我之基,并通达外物,显出自我到达外物的条理。所以这虑而后能得的一得,就是明德不失,而得其明也。

明德得其明,才是明明德,

明明德的实际过程

知止

定

静

安

虑

得

你要考大学,你目前的水平在中大,你觉得你可以冲北大

你下了决定

所有迷惘纷扰自我怀疑都消失

目标让你心安

你开始思考怎样才能冲上北大

结果可能成功可能失败,但你认清了自己。

知

止

明明德的实际意义

自己

他人

于世

于自身,知道自己要做什么,极限在哪里,该怎么才能达到目的。

于他人,知道对方能做什么,极限在哪里,并且知道自己怎样才能使对方行事达到自己的目的。

明白自己的道,了解他人,凭借自身,感化他人,使其趋向于道,道正世平。

【思考】如何理解“亲民”?

霸道

王道

亲民,就是使民能亲我,愿意与我相亲。

为何要亲近?

治国可选

以战争征服天下,以权威驯服民众

以仁政管理天下,民众心悦诚服归之

儒家之道

实行王道,必要亲民

【思考】如何理解“至于至善”?

止于至善:达到道德修养最高的境界。

就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

【思考】如何才能“明明德于天下”?

格物:

致知:

意诚:

正心:

修身:

齐家:

治国:

平天下:

推究事物的原理,建立完善的三观

懂得分辨,认清自己

实实在在不欺骗自己

内心不存在虚妄和幻想

是规范自己的行为、完善自己的性格

是管理好自己的家族或者封地

是治理好一个小小的诸侯国

是安抚天下黎民百姓,使他们能够丰衣足食、安居乐业,让众生平等、社会和谐、天下太平。

循序渐进的过程

庶人

士大夫

诸侯

天子

明明德

最终完成

修身

最初开始

于天下

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

"修身齐家治国平天下"

概括了修身与社会和谐之间的关系

,它包含有两层含义∶

其一,儒家主张"天下为公",人们应该共担社会责任。既然社会成员都不是孤立的存在

,就必须考虑自己的社会性内涵,讲求公共意识和公共道德,不论身处社会基层的民众,还是属于贵族阶层的大夫,乃至国君、天子,都要自觉修身。

其二,由个人而家、国、天下,由身修到家齐、国治、天下平,这是一个具有内在逻辑联系的过程。社会要取得大同与和顺,人们就必须自觉修身,由"明德"而"新民",进而实现社会的"至善"。这与孔子所说"修己以安人"一致,突出了"修己"或"修身"的价值与意义。

“修身”的含义

四、总结

1.论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

本文论证特点

《大学之道》提出“三纲”“八目”,强调修身是根本,修身的目的是治国平天下,说明治国平天下和个人修养的一致性。

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”不歧视他人,人不与之立异。在古代中国人看来,个人、家族、民族、国家、天下并无具体刻意化分割,因而得以连接。

总结

谢谢聆听