2021-2022学年统编版高中语文必修上册15.《我与地坛(节选)》课件26张

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册15.《我与地坛(节选)》课件26张 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-18 06:57:01 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

To

be,

or

not

to

be:

that

is

the

question

生存还是毁灭,这是一个值得思考的问题;

默然忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯的苦难,通过斗争把他们扫清,这两种行为,哪一种更高贵?

(《哈姆雷特》)

人的生命异常脆弱,当病痛、残疾猝不及防地降临,命运残酷地捉弄,人的身体、心理、精神都陷入无尽的痛苦、无奈与无助之中。此时,我们是向困难妥协自己走向毁灭,还是向困难挑战迎来柳暗花明的又一村?

今天就让我们一起走进史铁生内心深处的世界,用心灵去丈量他从痛苦之中挣扎而出的脚步。

《我与地坛》

史铁生

学习目标:

1、了解作者,写作背景,整体感知,把握文章内容,分析作者情感轨迹。

2、体会景物描写的情味,学习作者语言表达技巧。

3、体味作者在文中表达的对生命和生活的态度。

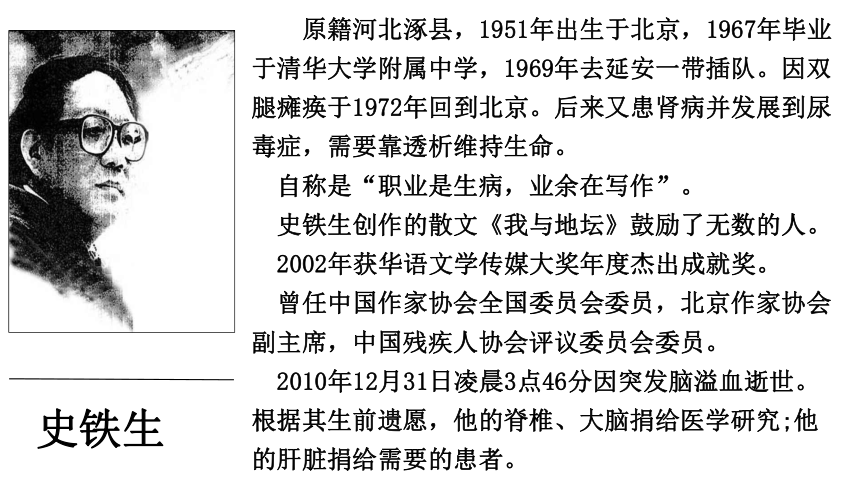

史铁生

原籍河北涿县,1951年出生于北京,1967年毕业于清华大学附属中学,1969年去延安一带插队。因双腿瘫痪于1972年回到北京。后来又患肾病并发展到尿毒症,需要靠透析维持生命。

自称是“职业是生病,业余在写作”。

史铁生创作的散文《我与地坛》鼓励了无数的人。

2002年获华语文学传媒大奖年度杰出成就奖。

曾任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人协会评议委员会委员。

2010年12月31日凌晨3点46分因突发脑溢血逝世。

根据其生前遗愿,他的脊椎、大脑捐给医学研究;他的肝脏捐给需要的患者。

史铁生是当代中国最令人敬佩的作家之一。他的写作与他的生命完全同构在了一起,在自己的“写作之夜”,他用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的反而是我们日益幽暗的内心。他的《病隙碎笔》作为2002年度中国文学最为重要的收获,一如既往地思考着生与死、残缺与爱情、苦难与信仰、写作与艺术等重大问题,并解答了“我”如何在场、如何活出意义来这些普遍性的精神难题。当多数作家在消费主义时代里放弃面对人的基本状况时,史铁生却居住在自己的内心,仍旧苦苦追索人之为人的价值和光辉,仍旧坚定地向存在的荒凉地带进发,坚定地与未明事物作斗争,这种勇气和执著,深深地唤起了我们对自身所处境遇的警醒和关怀。

——2002年度华语文学传媒大奖杰出成就奖授奖词

史铁生的散文《我与地坛》写于1989年5月,改定于1990年1月,全文1万3千余字,共分七个部分,从方方面面写了作者自己跟地坛的关系,其中主要内容是对于人生的思考。

作者是在双腿残废的沉重打击下,在找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了的时候“走”进地坛的,从此以后与地坛结下了不解之缘,直到写这篇散文时的15年间,“就再没有长久地离开过它”。作者似乎从这座历经400多年沧桑的古园那里获得了某种启示,汲取了顽强生活与奋斗的力量。

写作背景

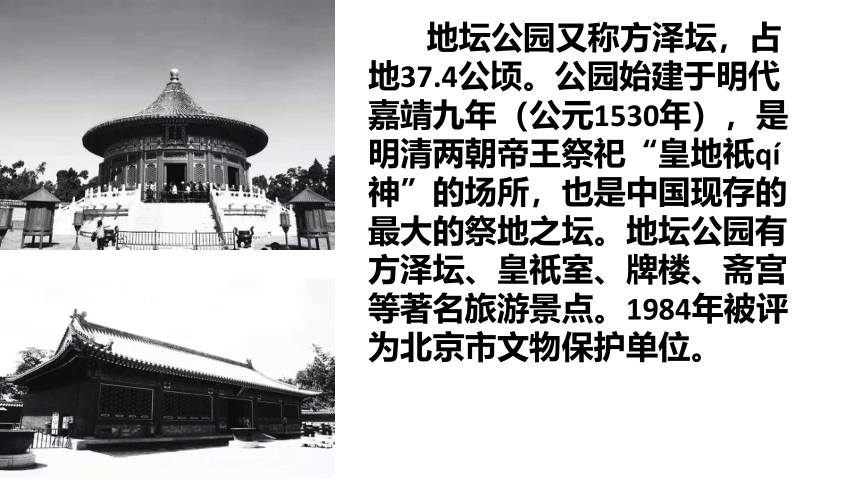

地坛公园又称方泽坛,占地37.4公顷。公园始建于明代嘉靖九年(公元1530年),是明清两朝帝王祭祀“皇地祇qí神”的场所,也是中国现存的最大的祭地之坛。地坛公园有方泽坛、皇祇室、牌楼、斋宫等著名旅游景点。1984年被评为北京市文物保护单位。

从内容上看,

前一部分,可称为“人与景观”,

后一部分可称为“人与人”(“我与母亲”)。

03

文本探究

感知课文的第一部分

作者是在怎样的情况下去的地坛?作者的心境如何?

在最狂妄的年龄双腿残废,找不到工作,找不到出路,忽然什么都找不到了。

写出了作者那时的孤独忧郁、颓废迷惘、痛苦自伤的心境。

“我”与“地坛”间存在一种什么关系?二者有何相似点?

地坛

失魂落魄

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

荒芜冷落

“我”

同病相怜

景物描写各有何特点?有何区别?

生生不息

古旧荒芜

荒芜但不衰败

海德格尔说:“人在现实中总是痛苦的,他必须寻找自己的家园,当人们通过对时间、历史、自然和生命的思索明白了家之所在时,他便获得了自由,变成‘诗性的存在’。”

地坛---精神家园,灵魂栖息地

地坛顽强的生命力给了“我”重新生活的勇气,让我领悟到生命的内涵。

感知课文的第二部分

作者笔下是怎样的一位母亲?

是一位既疼儿子又理解儿子的母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位不幸的母亲

是一位不张扬爱的母亲

04

主旨感悟

思考:

两个部分,一写地坛,

一写母亲,

二者究竟有什么关联?

二者都对作者生活下去起了很大作用,一个让作者感悟生命应该乐观、坚强、豁达,一个用自己的言行让作者感受到爱并鼓起生活的勇气。她们都是作者由自伤走向自强的精神源泉。

地坛是史铁生获得生存的地方,也是他感受母爱最深的地方,地坛是我的地坛,也是我和母亲的地坛。

小

结

史铁生从腿开始思想,体察心灵,

在地坛中找到了自己的精神家园,

使躁动的心走向宁静;在一次一次地寻求中,

终于体悟到母亲的苦难与伟大,

自己的车辙与母亲的足迹在这个荒芜而又充满生机的园子中融为一体,成为永恒。

延伸拓展

如果缺憾和苦难不可避免,一个人该如何面对生活?(结合具体事例,谈谈你对生命中苦难的看法。)

盖西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》。《诗》三百篇,大氐贤圣发愤之所为作也。

张定宇

获授

“人民英雄”国家荣誉称号

武汉市金银潭医院院长,渐冻症患者,疫情期间义无反顾、冲锋在前、救死扶伤,为打赢武汉保卫战作出重大贡献。他曾说:“我必须跑得更快,才能从病毒手里抢回更多病人。”

“我特别珍惜每一点时间,每一刻,每一会儿。我愿意和大家在一起。我愿意和空气、阳光在一起。”?

?

生命就是这样一个过程,一个不断超越自身局限的过程,这就是命运,任何人都是一样,在这个过程中我们遭遇痛苦,超越局限,从而感受幸福。

——史铁生

课堂小结

“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”

与其提前奔赴这必然的结果,

不如好好拥抱活着的精彩。

To

be,

or

not

to

be:

that

is

the

question

生存还是毁灭,这是一个值得思考的问题;

默然忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯的苦难,通过斗争把他们扫清,这两种行为,哪一种更高贵?

(《哈姆雷特》)

人的生命异常脆弱,当病痛、残疾猝不及防地降临,命运残酷地捉弄,人的身体、心理、精神都陷入无尽的痛苦、无奈与无助之中。此时,我们是向困难妥协自己走向毁灭,还是向困难挑战迎来柳暗花明的又一村?

今天就让我们一起走进史铁生内心深处的世界,用心灵去丈量他从痛苦之中挣扎而出的脚步。

《我与地坛》

史铁生

学习目标:

1、了解作者,写作背景,整体感知,把握文章内容,分析作者情感轨迹。

2、体会景物描写的情味,学习作者语言表达技巧。

3、体味作者在文中表达的对生命和生活的态度。

史铁生

原籍河北涿县,1951年出生于北京,1967年毕业于清华大学附属中学,1969年去延安一带插队。因双腿瘫痪于1972年回到北京。后来又患肾病并发展到尿毒症,需要靠透析维持生命。

自称是“职业是生病,业余在写作”。

史铁生创作的散文《我与地坛》鼓励了无数的人。

2002年获华语文学传媒大奖年度杰出成就奖。

曾任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人协会评议委员会委员。

2010年12月31日凌晨3点46分因突发脑溢血逝世。

根据其生前遗愿,他的脊椎、大脑捐给医学研究;他的肝脏捐给需要的患者。

史铁生是当代中国最令人敬佩的作家之一。他的写作与他的生命完全同构在了一起,在自己的“写作之夜”,他用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的反而是我们日益幽暗的内心。他的《病隙碎笔》作为2002年度中国文学最为重要的收获,一如既往地思考着生与死、残缺与爱情、苦难与信仰、写作与艺术等重大问题,并解答了“我”如何在场、如何活出意义来这些普遍性的精神难题。当多数作家在消费主义时代里放弃面对人的基本状况时,史铁生却居住在自己的内心,仍旧苦苦追索人之为人的价值和光辉,仍旧坚定地向存在的荒凉地带进发,坚定地与未明事物作斗争,这种勇气和执著,深深地唤起了我们对自身所处境遇的警醒和关怀。

——2002年度华语文学传媒大奖杰出成就奖授奖词

史铁生的散文《我与地坛》写于1989年5月,改定于1990年1月,全文1万3千余字,共分七个部分,从方方面面写了作者自己跟地坛的关系,其中主要内容是对于人生的思考。

作者是在双腿残废的沉重打击下,在找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了的时候“走”进地坛的,从此以后与地坛结下了不解之缘,直到写这篇散文时的15年间,“就再没有长久地离开过它”。作者似乎从这座历经400多年沧桑的古园那里获得了某种启示,汲取了顽强生活与奋斗的力量。

写作背景

地坛公园又称方泽坛,占地37.4公顷。公园始建于明代嘉靖九年(公元1530年),是明清两朝帝王祭祀“皇地祇qí神”的场所,也是中国现存的最大的祭地之坛。地坛公园有方泽坛、皇祇室、牌楼、斋宫等著名旅游景点。1984年被评为北京市文物保护单位。

从内容上看,

前一部分,可称为“人与景观”,

后一部分可称为“人与人”(“我与母亲”)。

03

文本探究

感知课文的第一部分

作者是在怎样的情况下去的地坛?作者的心境如何?

在最狂妄的年龄双腿残废,找不到工作,找不到出路,忽然什么都找不到了。

写出了作者那时的孤独忧郁、颓废迷惘、痛苦自伤的心境。

“我”与“地坛”间存在一种什么关系?二者有何相似点?

地坛

失魂落魄

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

荒芜冷落

“我”

同病相怜

景物描写各有何特点?有何区别?

生生不息

古旧荒芜

荒芜但不衰败

海德格尔说:“人在现实中总是痛苦的,他必须寻找自己的家园,当人们通过对时间、历史、自然和生命的思索明白了家之所在时,他便获得了自由,变成‘诗性的存在’。”

地坛---精神家园,灵魂栖息地

地坛顽强的生命力给了“我”重新生活的勇气,让我领悟到生命的内涵。

感知课文的第二部分

作者笔下是怎样的一位母亲?

是一位既疼儿子又理解儿子的母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位不幸的母亲

是一位不张扬爱的母亲

04

主旨感悟

思考:

两个部分,一写地坛,

一写母亲,

二者究竟有什么关联?

二者都对作者生活下去起了很大作用,一个让作者感悟生命应该乐观、坚强、豁达,一个用自己的言行让作者感受到爱并鼓起生活的勇气。她们都是作者由自伤走向自强的精神源泉。

地坛是史铁生获得生存的地方,也是他感受母爱最深的地方,地坛是我的地坛,也是我和母亲的地坛。

小

结

史铁生从腿开始思想,体察心灵,

在地坛中找到了自己的精神家园,

使躁动的心走向宁静;在一次一次地寻求中,

终于体悟到母亲的苦难与伟大,

自己的车辙与母亲的足迹在这个荒芜而又充满生机的园子中融为一体,成为永恒。

延伸拓展

如果缺憾和苦难不可避免,一个人该如何面对生活?(结合具体事例,谈谈你对生命中苦难的看法。)

盖西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》。《诗》三百篇,大氐贤圣发愤之所为作也。

张定宇

获授

“人民英雄”国家荣誉称号

武汉市金银潭医院院长,渐冻症患者,疫情期间义无反顾、冲锋在前、救死扶伤,为打赢武汉保卫战作出重大贡献。他曾说:“我必须跑得更快,才能从病毒手里抢回更多病人。”

“我特别珍惜每一点时间,每一刻,每一会儿。我愿意和大家在一起。我愿意和空气、阳光在一起。”?

?

生命就是这样一个过程,一个不断超越自身局限的过程,这就是命运,任何人都是一样,在这个过程中我们遭遇痛苦,超越局限,从而感受幸福。

——史铁生

课堂小结

“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”

与其提前奔赴这必然的结果,

不如好好拥抱活着的精彩。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读