第7课 隋唐制度的变化与创新 同步练习题(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第7课 隋唐制度的变化与创新 同步练习题(含答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 179.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-18 16:46:34 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第7课隋唐制度的变化与创新练习题

一、单选题

汉代田赋为十五税一或三十税一,算赋,口赋等人头税收20-120个铜钱。《三国志?魏志》记载:204年曹操实行租调制,规定:“其收田租亩四升,户出绢二匹,绵二斤而已,他不得擅兴发”。这意味着()

①以定额田租代替定率田租?????????

②以户税代替人头税

③以纺织品代替金属货币???????????

④农民负担大为减轻

A.

①②③

B.

①③④

C.

①②④

D.

②③④

唐前期,继续推行均田制和租庸调制;唐中期以后,土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持。公元780年,唐朝改行两税法。这一变化表明唐代中期()

A.

赋税改革能够有效缓解土地兼并

B.

土地制度变化影响赋税制度变化

C.

抑制兼并是政府增收的主要途径

D.

赋税制度变化影响土地制度变化

两税法“惟以资产为宗,不以丁身为本”,其社会意义在于()

A.

简化了税收名目

B.

扩大税源,增加了政府的税收

C.

均田制得以维持

D.

减轻了政府对农民的人身控制

唐朝租庸调制规定男子除租、调外,还可以纳绢或布代役;两税法规定每户按资产缴纳户税,按田亩缴纳地税。这一变化反映了()

A.

国家废除了长期以来的人丁税

B.

国家对农民人身控制松弛

C.

政府实行不抑兼并的土地政策

D.

小农经济不断发展的结果

在唐太宗统治时期采取的措施中,对调整生产关系起到非常大的作用的措施是()

A.

实行三省六部制

B.

实行科举考试制度

C.

修改、颁布《唐律》

D.

实行均田制和租庸调制

唐初,将赋税征收对象定为21-59岁的成年男子。除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为( )

A.

土地税

B.

丁税

C.

户税

D.

庸

诗人左思在其《咏史》中沉郁悲歌:“世胄蹑高位,英俊沉下僚。地势使之然,由来非一朝。”造成这一社会状况的制度原因是( )

A.

征辟制

B.

察举制

C.

九品中正制

D.

科举制

据史料记载:琅琊王氏,从东晋的王导到南齐的王俭,“六世名德,海内冠冕”,当宰相的接二连三,甚至连白痴也可出任高官。这种现象的出现主要是因为()

A.

郡县制的推行

B.

九品中正制的变化

C.

科举制的设置

D.

中央集权的加强

“门阀之家,在选举上占优势,原因其在乡里有势力之故,离开了乡里,就和“白屋之子’无甚不同;而科举之制,使“白屋之子’可以平步而至公卿。”材料( )

A.

指出了九品中正制垄断选官权

B.

反映了九品中正制的双重作用

C.

肯定了科举制带来的社会流动

D.

说明科举制彻底扭转了门第观念

秦、隋两个王朝国祚短促,却分别为汉、唐盛世奠定了基础。它们共同的历史贡献是()

A.

制定了有利于巩固统一的制度和政策

B.

开辟了沟通南北经济交流的运输通道

C.

修筑了规模庞大的军事战略防御工程

D.

推行了思想统一服务政治统一的方法

下列对古代中国官员选拔任用的叙述,正确的是(?

?

?

)

A.

汉武帝选拔身份低微的士人组成外朝以牵制内朝

B.

九品中正制是世官制的一种,强化了中央的权力

C.

科举制促进了社会阶层的流动,政治公平性加强

D.

元朝行省长官不再由中央任免

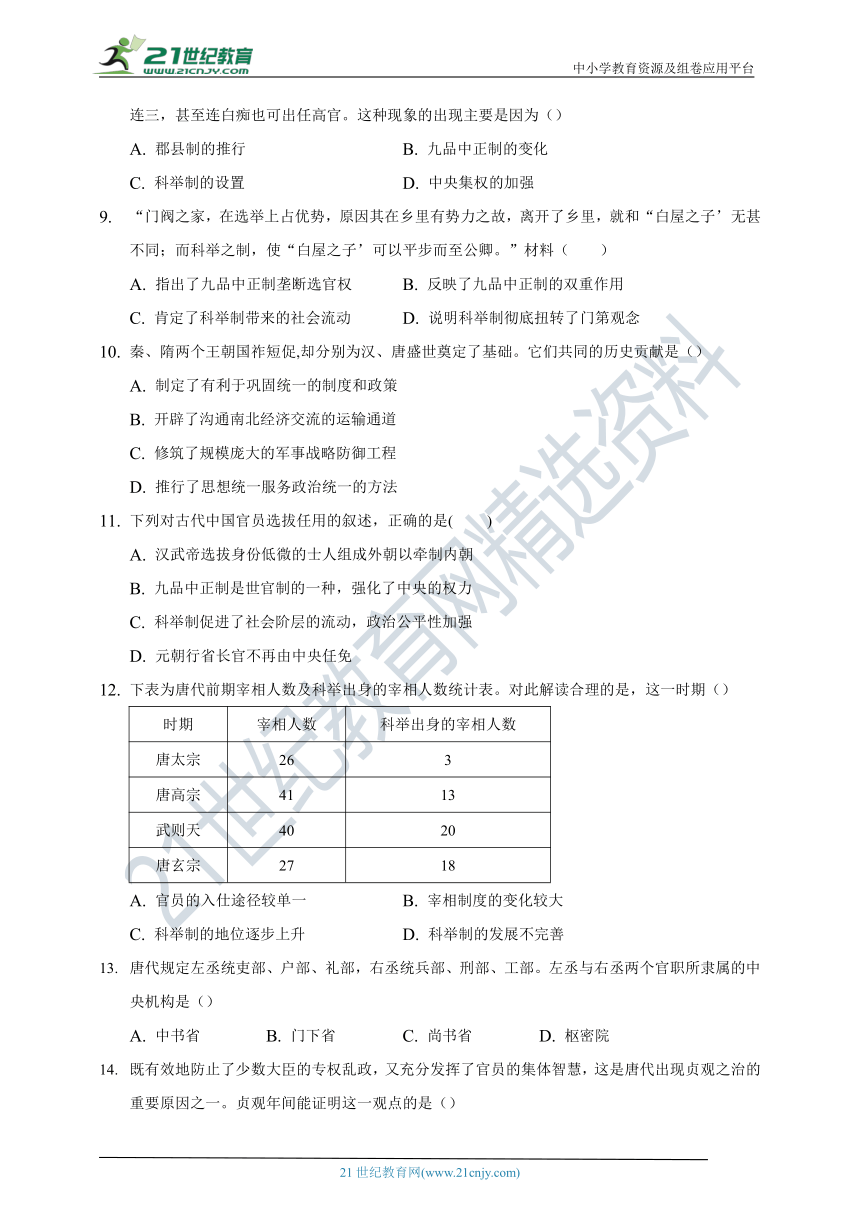

下表为唐代前期宰相人数及科举出身的宰相人数统计表。对此解读合理的是,这一时期()

时期

宰相人数

科举出身的宰相人数

唐太宗

26

3

唐高宗

41

13

武则天

40

20

唐玄宗

27

18

A.

官员的入仕途径较单一

B.

宰相制度的变化较大

C.

科举制的地位逐步上升

D.

科举制的发展不完善

唐代规定左丞统吏部、户部、礼部,右丞统兵部、刑部、工部。左丞与右丞两个官职所隶属的中央机构是()

A.

中书省

B.

门下省

C.

尚书省

D.

枢密院

既有效地防止了少数大臣的专权乱政,又充分发挥了官员的集体智慧,这是唐代出现贞观之治的重要原因之一。贞观年间能证明这一观点的是()

A.

采取开明民族政策

B.

实行均田制和租庸调法

C.

增加科举考试科目

D.

进一步完善三省六部制

《资治通鉴·唐纪》记载:唐太宗李世民对黄门侍郎王珪说“国家本置中书(省)、门下(省)以相检察,中书诏敕或有差失,则_______当行驳正”。文中横线处应填入的是()

A.

尚书(省)

B.

门下(省)

C.

中书(省)

D.

枢密院

二、材料解析题

阅读下列材料,回答问题。

材料一?

瓘以魏立九品,是权时之制,非经通之道,宜复古乡举里选。与太尉亮等上疏曰:“昔圣王崇贤,举善而教。……诚以闾伍之政,足以相检,询事考言,必得其善。是以崇贤而俗益穆,黜恶而行弥笃。

——(唐)房玄龄等《晋书·卫瓘传》

材料二?

今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱憎决于心,情伪由于己。……所欲与者,获虚以成誉;所欲下者,吹毛以求疵。高下逐强弱,是非由爱憎。随世兴衰,不顾才实,衰则削下,兴则扶上。或以货赂自通,或以计协登进;附托者必达,守道者困悴。无报于身,必见割夺;有私于己,必得其欲。是以上品无寒门,下品无势族。

——(唐)房玄龄等《晋书·刘毅传》

材料三?

隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。……自隋唐以后,各代“大小之官,悉听吏部;纤介之迹,皆属考功。”……科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,必就必然出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚、也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

请回答:

(1)材料一中的“乡举里选”指的什么制度?据材料一,说明这种制度是如何起到社会教化作用的?

(2)相对材料一,材料二中的选官标准有何变化?

(3)据材料二、三,分析科举制度对中国古代政治的影响。

中国古代已形成一套完备的文官制度,在用人方面,各个朝代的选官制度趋于完善,不仅对自身统治乃至世界都产生了十分深远的影响。阅读下列材料:

材料?

?本是想替当时用人定一客观标准……但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊……把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央考试。这种制度,大体说来,较以前是进步的……西方在其选举政治领袖之外,还得参酌采用中国的考试制度来建立他们的所谓文官任用法。

——钱穆《中国历代政治得失》

请回答:

结合所学知识,指出材料中“这便大错”所指的选官制度的名称。据材料,指出该制度的弊端。较之于这一制度,隋唐实行的选官制度有哪些进步意义?

阅读下列材料,回答问题。

材料一:

凡赋役之制……课户每丁租粟二石。其调随乡土所产绫绢各二丈,布加五分一,输绫绢者锦三两,输布者麻三斤……凡丁岁役二旬,无事则收其庸,每日三尺(布加五分之一)。

——《大唐六典》

材料二:

凡百役之费,一钱之敛,先度其数而赋于人,量出以制入。户无主客,以见居为薄,人无丁中,以贫富为差,不居处而行商者,在所州县税三十之一,度所取与居者均。居人之税,夏秋两入之,……夏税尽六月,秋税尽十一月。

——《新唐书·杨炎传》

(1)上述材料反映了中国古代哪几种赋税制度?

(2)归纳材料一中赋税制度的特点。

(3)与材料一相比,材料二反映的赋税制度有哪些进步性?

答案和解析

1.【答案】A

【解析】略

2.【答案】B

【解析】

A.题干体现了严重的土地兼并促使政府进行赋税改革,而不是赋税改革缓解土地兼并,故排除A。?

B.根据“土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持。公元780年,唐朝改行两税法”可知土地制度的变化影响了赋税制度的变化,故选B。??

C.题干中没有体现政府增收的途径,故排除C。??

D.题干体现的是土地制度变化影响赋税制度,而不是赋税制度变化影响土地制度变化,故排除D。??

故选B。??

3.【答案】D

【解析】略

4.【答案】B

【解析】A.根据所学可知,两税法并没有废除人丁税,只是改变了“以丁身为本”的征税原则,故不选A。

B.根据所学可知,唐朝时期的两税法改变了租庸调制“以丁身为本”的征税原则,“唯以资产为宗”,重视实际纳税能力,这意味着政府对农民的人身控制有所减弱,故B正确。

C.“不抑兼并”的政策是在宋朝实行的,故不选C。

D.两税法的实行是针对安史之乱之后国家财政危机不断加深的情况,并非小农经济不断发展的结果,故不选D。

故选B。??

5.【答案】D

【解析】D.均田制和租庸调制分别体现了生产资料的归属、产品的分配,有利于调整生产关系,便于农业生产的恢复与发展,故D项正确。

ABC.唐太宗在执政时期,发展并完善了三省六部制、科举考试制度,延续均田制和租庸调制,使社会经济逐步复苏,又重视法制建设,修订、颁布了《唐律》,A、B、C三项说法均正确,但属于唐太宗在政治方面的措施,故ABC不符合题意。

故选D。??

6.【答案】D

【解析】

D.据题干信息及所学可知,唐朝实行租庸调制,除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为“庸”,在一定程度上保证了农民生产时间,故D正确。

ABC.均不合题干主旨,排除ABC。

故选D。??

7.【答案】C

【解析】AB.项是在汉朝实行的选官制度,重视品德和才能,故不选AB。

C.从题干“世胄蹑高位,英俊沉下僚”可以分析得出此时由门第高的世家大族把持了政治仕途,有才华的人士因为出身低微,不能受到重用。这种制度是魏晋时期实行的九品中正制,以门第出身作为主要选官标准,故C正确。

D.项是通过考试选官的制度,故不选D。

故选C。??

8.【答案】B

【解析】略

9.【答案】C

【解析】题干“门阀之家,在选举上占优势,原因其在乡里有势力之故”体现是九品中正制的弊端是不利于人才流动;“而科举之制,使“白屋之子’可以平步而至公卿”则说明科举制能促进社会人才流动,故C正确。

AB均不合题干主旨,排除。

D项“彻底”说法绝对,排除。

故选:C。

10.【答案】A

【解析】A.

结合所学知识,秦朝在全国实行郡县制,开创了专制主义中央集权制度,隋朝开创三省六部制、科举制等,有利于统一的多民族国家的巩固,故A符合题意。

B.

所述内容仅符合隋朝,故排除B。

CD所述内容仅符合秦朝,故排除CD。

故选A。

??

11.【答案】C

【解析】A.根据所学知识可知:“外朝以牵制内朝”的说法明显错误,排除A。

B,九品中正制是察举制的发展,不属于世官制,故B错误。

C.科举制使不具有贵族身份的士人能改变自己的命运,增加政治公平性,C项正确。

D.元朝行省长官还是由中央任免,故D错误。

故选C。??

12.【答案】C

【解析】

C.结合表中信息可知,自唐太宗到唐玄宗,科举出身的宰相人数总体越来越多,占宰相总人数的比例也是越来越高,表明唐代科举制的地位逐步上升,故C正确。

A.根据表格可知,科举出身的宰相不是全部,说明还有其他入仕途径,故A错误。

BD.这两项在表格中无法体现,故BD错误。

故选C。??

13.【答案】C

【解析】略

14.【答案】D

【解析】略

15.【答案】B

【解析】略

16.【答案】(1)制度:察举制。作用:崇贤使民俗更加和顺;举善使人们更加忠厚。

(2)变化:由注重才德到注重门第。

(3)影响:提高了儒学的地位;把选官权集中到中央;造成了社会阶层的对流;扩大了统治基础;提高了官员的文化素质。

17.【答案】制度:九品中正制。弊端:门阀士族垄断官场。意义:打破世家大族对仕途的垄断,扩大官吏来源;提高官员文化素质;加强中央集权;为西方文官制度所借鉴。

18.【答案】(1)唐朝前期的租庸调制;唐朝后期的两税法。

(2)特点:按丁征税,交纳实物,输庸代役(纳绢布代役)。

(3)按土地和财产多少征税,改变了以人丁为主的征税标准,封建政府对农民的人身控制有所放松,农民的负担相对减轻;贵族官僚和商人都要纳税,增加了政府财政收入。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第7课隋唐制度的变化与创新练习题

一、单选题

汉代田赋为十五税一或三十税一,算赋,口赋等人头税收20-120个铜钱。《三国志?魏志》记载:204年曹操实行租调制,规定:“其收田租亩四升,户出绢二匹,绵二斤而已,他不得擅兴发”。这意味着()

①以定额田租代替定率田租?????????

②以户税代替人头税

③以纺织品代替金属货币???????????

④农民负担大为减轻

A.

①②③

B.

①③④

C.

①②④

D.

②③④

唐前期,继续推行均田制和租庸调制;唐中期以后,土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持。公元780年,唐朝改行两税法。这一变化表明唐代中期()

A.

赋税改革能够有效缓解土地兼并

B.

土地制度变化影响赋税制度变化

C.

抑制兼并是政府增收的主要途径

D.

赋税制度变化影响土地制度变化

两税法“惟以资产为宗,不以丁身为本”,其社会意义在于()

A.

简化了税收名目

B.

扩大税源,增加了政府的税收

C.

均田制得以维持

D.

减轻了政府对农民的人身控制

唐朝租庸调制规定男子除租、调外,还可以纳绢或布代役;两税法规定每户按资产缴纳户税,按田亩缴纳地税。这一变化反映了()

A.

国家废除了长期以来的人丁税

B.

国家对农民人身控制松弛

C.

政府实行不抑兼并的土地政策

D.

小农经济不断发展的结果

在唐太宗统治时期采取的措施中,对调整生产关系起到非常大的作用的措施是()

A.

实行三省六部制

B.

实行科举考试制度

C.

修改、颁布《唐律》

D.

实行均田制和租庸调制

唐初,将赋税征收对象定为21-59岁的成年男子。除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为( )

A.

土地税

B.

丁税

C.

户税

D.

庸

诗人左思在其《咏史》中沉郁悲歌:“世胄蹑高位,英俊沉下僚。地势使之然,由来非一朝。”造成这一社会状况的制度原因是( )

A.

征辟制

B.

察举制

C.

九品中正制

D.

科举制

据史料记载:琅琊王氏,从东晋的王导到南齐的王俭,“六世名德,海内冠冕”,当宰相的接二连三,甚至连白痴也可出任高官。这种现象的出现主要是因为()

A.

郡县制的推行

B.

九品中正制的变化

C.

科举制的设置

D.

中央集权的加强

“门阀之家,在选举上占优势,原因其在乡里有势力之故,离开了乡里,就和“白屋之子’无甚不同;而科举之制,使“白屋之子’可以平步而至公卿。”材料( )

A.

指出了九品中正制垄断选官权

B.

反映了九品中正制的双重作用

C.

肯定了科举制带来的社会流动

D.

说明科举制彻底扭转了门第观念

秦、隋两个王朝国祚短促,却分别为汉、唐盛世奠定了基础。它们共同的历史贡献是()

A.

制定了有利于巩固统一的制度和政策

B.

开辟了沟通南北经济交流的运输通道

C.

修筑了规模庞大的军事战略防御工程

D.

推行了思想统一服务政治统一的方法

下列对古代中国官员选拔任用的叙述,正确的是(?

?

?

)

A.

汉武帝选拔身份低微的士人组成外朝以牵制内朝

B.

九品中正制是世官制的一种,强化了中央的权力

C.

科举制促进了社会阶层的流动,政治公平性加强

D.

元朝行省长官不再由中央任免

下表为唐代前期宰相人数及科举出身的宰相人数统计表。对此解读合理的是,这一时期()

时期

宰相人数

科举出身的宰相人数

唐太宗

26

3

唐高宗

41

13

武则天

40

20

唐玄宗

27

18

A.

官员的入仕途径较单一

B.

宰相制度的变化较大

C.

科举制的地位逐步上升

D.

科举制的发展不完善

唐代规定左丞统吏部、户部、礼部,右丞统兵部、刑部、工部。左丞与右丞两个官职所隶属的中央机构是()

A.

中书省

B.

门下省

C.

尚书省

D.

枢密院

既有效地防止了少数大臣的专权乱政,又充分发挥了官员的集体智慧,这是唐代出现贞观之治的重要原因之一。贞观年间能证明这一观点的是()

A.

采取开明民族政策

B.

实行均田制和租庸调法

C.

增加科举考试科目

D.

进一步完善三省六部制

《资治通鉴·唐纪》记载:唐太宗李世民对黄门侍郎王珪说“国家本置中书(省)、门下(省)以相检察,中书诏敕或有差失,则_______当行驳正”。文中横线处应填入的是()

A.

尚书(省)

B.

门下(省)

C.

中书(省)

D.

枢密院

二、材料解析题

阅读下列材料,回答问题。

材料一?

瓘以魏立九品,是权时之制,非经通之道,宜复古乡举里选。与太尉亮等上疏曰:“昔圣王崇贤,举善而教。……诚以闾伍之政,足以相检,询事考言,必得其善。是以崇贤而俗益穆,黜恶而行弥笃。

——(唐)房玄龄等《晋书·卫瓘传》

材料二?

今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱憎决于心,情伪由于己。……所欲与者,获虚以成誉;所欲下者,吹毛以求疵。高下逐强弱,是非由爱憎。随世兴衰,不顾才实,衰则削下,兴则扶上。或以货赂自通,或以计协登进;附托者必达,守道者困悴。无报于身,必见割夺;有私于己,必得其欲。是以上品无寒门,下品无势族。

——(唐)房玄龄等《晋书·刘毅传》

材料三?

隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。……自隋唐以后,各代“大小之官,悉听吏部;纤介之迹,皆属考功。”……科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,必就必然出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚、也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

请回答:

(1)材料一中的“乡举里选”指的什么制度?据材料一,说明这种制度是如何起到社会教化作用的?

(2)相对材料一,材料二中的选官标准有何变化?

(3)据材料二、三,分析科举制度对中国古代政治的影响。

中国古代已形成一套完备的文官制度,在用人方面,各个朝代的选官制度趋于完善,不仅对自身统治乃至世界都产生了十分深远的影响。阅读下列材料:

材料?

?本是想替当时用人定一客观标准……但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊……把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央考试。这种制度,大体说来,较以前是进步的……西方在其选举政治领袖之外,还得参酌采用中国的考试制度来建立他们的所谓文官任用法。

——钱穆《中国历代政治得失》

请回答:

结合所学知识,指出材料中“这便大错”所指的选官制度的名称。据材料,指出该制度的弊端。较之于这一制度,隋唐实行的选官制度有哪些进步意义?

阅读下列材料,回答问题。

材料一:

凡赋役之制……课户每丁租粟二石。其调随乡土所产绫绢各二丈,布加五分一,输绫绢者锦三两,输布者麻三斤……凡丁岁役二旬,无事则收其庸,每日三尺(布加五分之一)。

——《大唐六典》

材料二:

凡百役之费,一钱之敛,先度其数而赋于人,量出以制入。户无主客,以见居为薄,人无丁中,以贫富为差,不居处而行商者,在所州县税三十之一,度所取与居者均。居人之税,夏秋两入之,……夏税尽六月,秋税尽十一月。

——《新唐书·杨炎传》

(1)上述材料反映了中国古代哪几种赋税制度?

(2)归纳材料一中赋税制度的特点。

(3)与材料一相比,材料二反映的赋税制度有哪些进步性?

答案和解析

1.【答案】A

【解析】略

2.【答案】B

【解析】

A.题干体现了严重的土地兼并促使政府进行赋税改革,而不是赋税改革缓解土地兼并,故排除A。?

B.根据“土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持。公元780年,唐朝改行两税法”可知土地制度的变化影响了赋税制度的变化,故选B。??

C.题干中没有体现政府增收的途径,故排除C。??

D.题干体现的是土地制度变化影响赋税制度,而不是赋税制度变化影响土地制度变化,故排除D。??

故选B。??

3.【答案】D

【解析】略

4.【答案】B

【解析】A.根据所学可知,两税法并没有废除人丁税,只是改变了“以丁身为本”的征税原则,故不选A。

B.根据所学可知,唐朝时期的两税法改变了租庸调制“以丁身为本”的征税原则,“唯以资产为宗”,重视实际纳税能力,这意味着政府对农民的人身控制有所减弱,故B正确。

C.“不抑兼并”的政策是在宋朝实行的,故不选C。

D.两税法的实行是针对安史之乱之后国家财政危机不断加深的情况,并非小农经济不断发展的结果,故不选D。

故选B。??

5.【答案】D

【解析】D.均田制和租庸调制分别体现了生产资料的归属、产品的分配,有利于调整生产关系,便于农业生产的恢复与发展,故D项正确。

ABC.唐太宗在执政时期,发展并完善了三省六部制、科举考试制度,延续均田制和租庸调制,使社会经济逐步复苏,又重视法制建设,修订、颁布了《唐律》,A、B、C三项说法均正确,但属于唐太宗在政治方面的措施,故ABC不符合题意。

故选D。??

6.【答案】D

【解析】

D.据题干信息及所学可知,唐朝实行租庸调制,除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为“庸”,在一定程度上保证了农民生产时间,故D正确。

ABC.均不合题干主旨,排除ABC。

故选D。??

7.【答案】C

【解析】AB.项是在汉朝实行的选官制度,重视品德和才能,故不选AB。

C.从题干“世胄蹑高位,英俊沉下僚”可以分析得出此时由门第高的世家大族把持了政治仕途,有才华的人士因为出身低微,不能受到重用。这种制度是魏晋时期实行的九品中正制,以门第出身作为主要选官标准,故C正确。

D.项是通过考试选官的制度,故不选D。

故选C。??

8.【答案】B

【解析】略

9.【答案】C

【解析】题干“门阀之家,在选举上占优势,原因其在乡里有势力之故”体现是九品中正制的弊端是不利于人才流动;“而科举之制,使“白屋之子’可以平步而至公卿”则说明科举制能促进社会人才流动,故C正确。

AB均不合题干主旨,排除。

D项“彻底”说法绝对,排除。

故选:C。

10.【答案】A

【解析】A.

结合所学知识,秦朝在全国实行郡县制,开创了专制主义中央集权制度,隋朝开创三省六部制、科举制等,有利于统一的多民族国家的巩固,故A符合题意。

B.

所述内容仅符合隋朝,故排除B。

CD所述内容仅符合秦朝,故排除CD。

故选A。

??

11.【答案】C

【解析】A.根据所学知识可知:“外朝以牵制内朝”的说法明显错误,排除A。

B,九品中正制是察举制的发展,不属于世官制,故B错误。

C.科举制使不具有贵族身份的士人能改变自己的命运,增加政治公平性,C项正确。

D.元朝行省长官还是由中央任免,故D错误。

故选C。??

12.【答案】C

【解析】

C.结合表中信息可知,自唐太宗到唐玄宗,科举出身的宰相人数总体越来越多,占宰相总人数的比例也是越来越高,表明唐代科举制的地位逐步上升,故C正确。

A.根据表格可知,科举出身的宰相不是全部,说明还有其他入仕途径,故A错误。

BD.这两项在表格中无法体现,故BD错误。

故选C。??

13.【答案】C

【解析】略

14.【答案】D

【解析】略

15.【答案】B

【解析】略

16.【答案】(1)制度:察举制。作用:崇贤使民俗更加和顺;举善使人们更加忠厚。

(2)变化:由注重才德到注重门第。

(3)影响:提高了儒学的地位;把选官权集中到中央;造成了社会阶层的对流;扩大了统治基础;提高了官员的文化素质。

17.【答案】制度:九品中正制。弊端:门阀士族垄断官场。意义:打破世家大族对仕途的垄断,扩大官吏来源;提高官员文化素质;加强中央集权;为西方文官制度所借鉴。

18.【答案】(1)唐朝前期的租庸调制;唐朝后期的两税法。

(2)特点:按丁征税,交纳实物,输庸代役(纳绢布代役)。

(3)按土地和财产多少征税,改变了以人丁为主的征税标准,封建政府对农民的人身控制有所放松,农民的负担相对减轻;贵族官僚和商人都要纳税,增加了政府财政收入。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进