2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修3第1课中华优秀传统文化的内涵与特点 课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修3第1课中华优秀传统文化的内涵与特点 课件(29张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-19 07:44:26 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

什么是文化?

观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下。

——《周易》的《贲卦·彖传》

意思是:通过观察天象,来了解时序的变化;通过观察人类社会的各种现象,用教育感化的手段来治理天下。所以,中国文化的根本精神就是“人文化成”。治国家者必须观察天道自然的运行规律,又必须把握现实社会中的人伦秩序,使人们的行为合乎文明礼仪,并由此而推及天下,以成“大化”。

什么是文化?

文化即是人类改造自然同时改变人性的一切成就。

——张岱年

所谓“文化”,“民族性”,都是空的抽象的字眼,不能离具体的东西而独立。中国文化,就是中国之历史,艺术,哲学……之总和体;除此之外,并没有别的东西,可以单叫做中国文化。

——冯友兰

第1

课

中华优秀传统文化的内涵与特点

【课程标准】

1.了解中华优秀传统文化的内涵。

2.从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值。

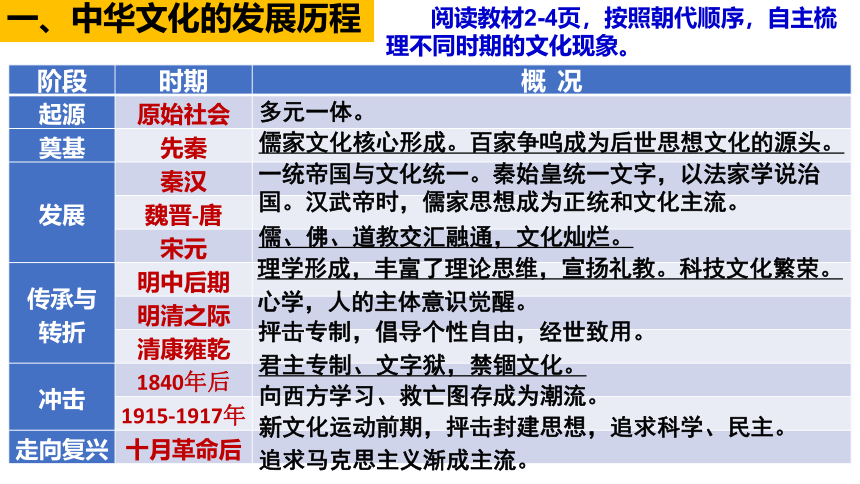

阶段

时期

概

况

起源

原始社会

奠基

先秦

发展

秦汉

魏晋-唐

宋元

传承与

转折

明中后期

明清之际

清康雍乾

冲击

1840年后

1915-1917年

走向复兴

十月革命后

一、中华文化的发展历程

阅读教材2-4页,按照朝代顺序,自主梳理不同时期的文化现象。

多元一体。

儒家文化核心形成。百家争呜成为后世思想文化的源头。

一统帝国与文化统一。秦始皇统一文字,以法家学说治国。汉武帝时,儒家思想成为正统和文化主流。

儒、佛、道教交汇融通,文化灿烂。

理学形成,丰富了理论思维,宣扬礼教。科技文化繁荣。

心学,人的主体意识觉醒。

君主专制、文字狱,禁锢文化。

向西方学习、救亡图存成为潮流。

新文化运动前期,抨击封建思想,追求科学、民主。

抨击专制,倡导个性自由,经世致用。

追求马克思主义渐成主流。

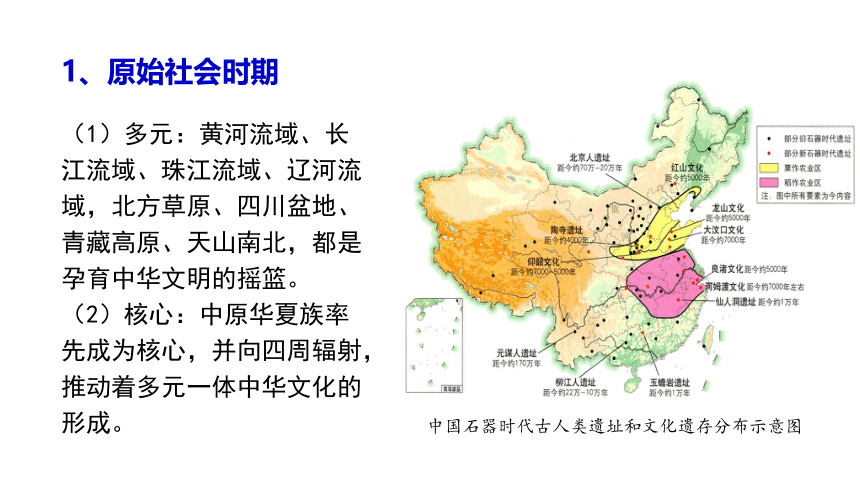

1、原始社会时期

(1)多元:黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域,北方草原、四川盆地、青藏高原、天山南北,都是孕育中华文明的摇篮。

(2)核心:中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

中国石器时代古人类遗址和文化遗存分布示意图

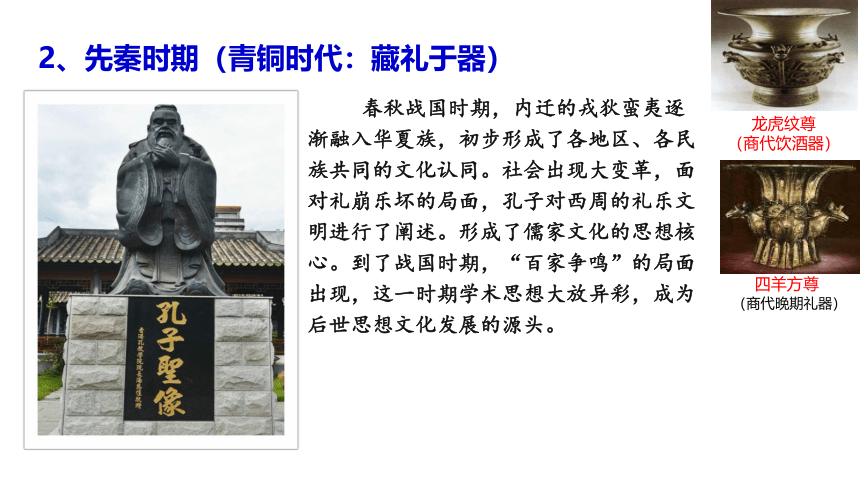

春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的文化认同。社会出现大变革,面对礼崩乐坏的局面,孔子对西周的礼乐文明进行了阐述。形成了儒家文化的思想核心。到了战国时期,“百家争鸣”的局面出现,这一时期学术思想大放异彩,成为后世思想文化发展的源头。

2、先秦时期(青铜时代:藏礼于器)

龙虎纹尊

(商代饮酒器)

四羊方尊

(商代晚期礼器)

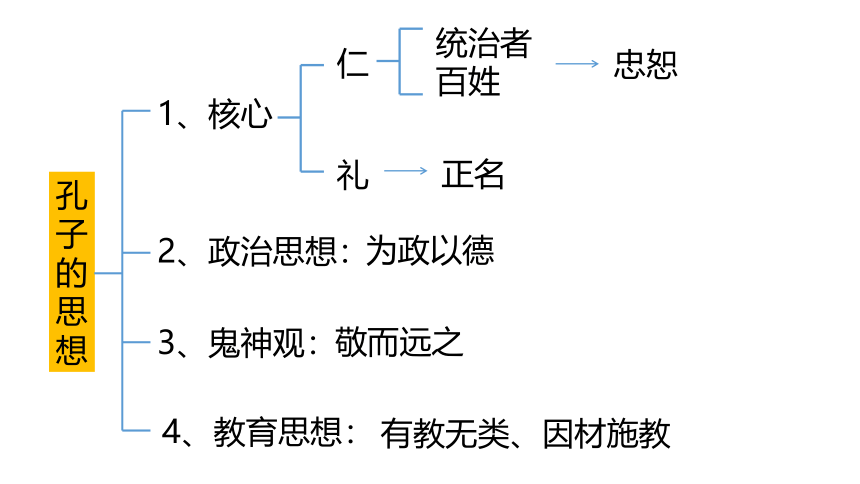

孔子的思想

1、核心

仁

礼

忠恕

正名

统治者

百姓

2、政治思想:

为政以德

3、鬼神观:

敬而远之

4、教育思想:

有教无类、因材施教

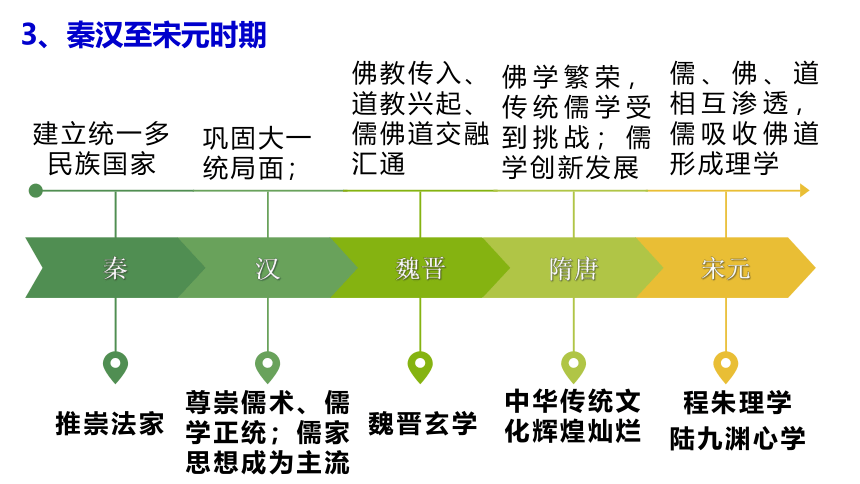

3、秦汉至宋元时期

推崇法家

宋元

隋唐

魏晋

汉

秦

尊崇儒术、儒学正统;儒家思想成为主流

魏晋玄学

佛学繁荣,传统儒学受到挑战;儒学创新发展

程朱理学

陆九渊心学

建立统一多民族国家

巩固大一统局面;

佛教传入、道教兴起、儒佛道交融汇通

中华传统文化辉煌灿烂

儒、佛、道相互渗透,儒吸收佛道形成理学

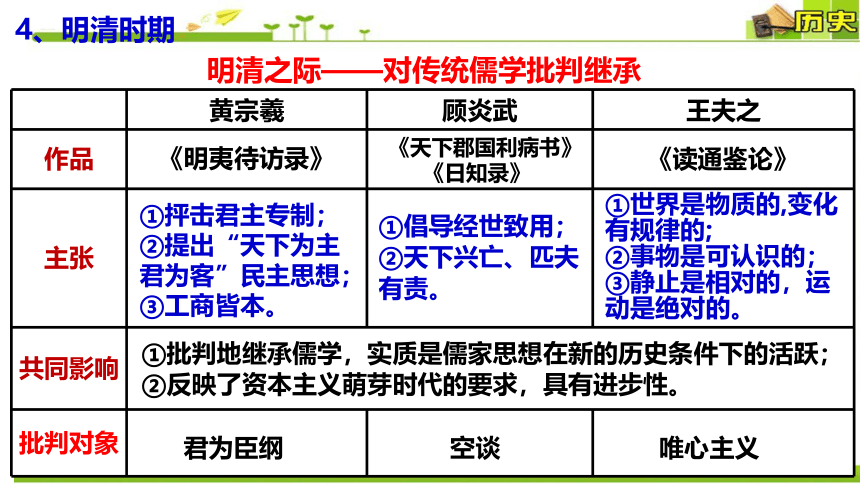

明清之际——对传统儒学批判继承

黄宗羲

顾炎武

王夫之

作品

主张

共同影响

批判对象

《明夷待访录》

《天下郡国利病书》

《读通鉴论》

①抨击君主专制;

②提出“天下为主

君为客”民主思想;

③工商皆本。

①倡导经世致用;

②天下兴亡、匹夫有责。

①世界是物质的,变化有规律的;

②事物是可认识的;

③静止是相对的,运动是绝对的。

①批判地继承儒学,实质是儒家思想在新的历史条件下的活跃;

②反映了资本主义萌芽时代的要求,具有进步性。

君为臣纲

空谈

唯心主义

《日知录》

4、明清时期

开眼看世界

著作

内容

观点

林则徐

魏源

《四洲志》

《海国图志》

第一部系统的世界地理志

最详备的世界史地著作

师夷长技以制夷

鸦片战争后,一部分开明的知识分子开始关注世界,探索新知,寻求强国御侮之道,新思想萌发,从盲目自大到开始向西方学习。

个体→群体

启迪→潮流

徐继畲:《瀛寰志略》

姚莹:《康輶纪行》

5、1840年(鸦片战争)后

延安

北京

湖南

井冈山

西柏坡

探寻思想之“旅”

概括不同时期的主要理论和著作

萌芽

形成

成熟

发展

《井冈山的斗争》《星星之火,可以燎原》

“农村包围城市,武装夺取政权”的革命道路;

延安:《论持久战》《新民主主义论》

中国革命分两步走;新民主主义革命的科学概念及新民主主义社会的蓝图和前景。

西柏坡:《论人民民主专政》

党的工作重心、工作中心的转移;提出人民民主专政的思想。

北京:《论十大关系》

提出一系列富有中国特色的社会主义建设方针

6、十月革命后

1.重视以人为本(伦理观)

代表:周公:敬天保民,礼乐制度;孔子:仁者爱人,

2.体现到政治伦理上就是民本思想(政治观)

孔子:统治者顺应民意,体察民情,反对苛政;

管子:顺应民意;

孟子:仁政、民贵君轻

二、中华优秀传统文化的内涵

惟天地万物之母,惟人万物之灵。——《尚书·泰誓上》

樊迟问知。子曰:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。”

——《论语?雍也》

民为贵,社稷次之,君为轻。——《孟子·尽心章句下》

政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。民恶忧劳,我佚乐之;民恶贫贱,我富贵之;民恶危坠,我存安之;民恶灭绝,我生育之。——《管子·牧民》

为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割胫以啖腹,胞饱而身毙。——吴兢《贞观政要》卷1《君道》

3.崇尚天人合一,道法自然(自然观)

(1)代表:

①夏商时期,人们相信上天和鬼神,商朝人每遇事必祭天地、祖先。

②春秋时期,老子提出“道”的概念,指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。

③战国时期,荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”即“制天命而用之”的思想。

(2)影响:他们以朴素的唯物观解释自然,摒弃了天命的绝对权威。天人合一思想,将天、地、人视为一个整体,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系

4.提倡爱国,追求家国情怀(家国观)

代表:

孔子、孟子、墨子:以天下为己任

传统文人士子的价值追求:修身齐家治国平天下

顾炎武:天下兴亡,匹夫有责

5.崇德尚贤,天下为公(价值观)

表现:

①周朝统治者主张“明德”“敬德”。

②孔子提出“为政以德”“道之以德,齐之以礼”“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”。

③墨子:“夫尚贤者,政之本也”“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。

④孟子:“尊贤使能,俊杰在位。”

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。——《礼记》

导之以德,齐之以礼。……见贤思齐焉,见不贤而内自省也。——孔子

尊贤使能,俊杰在位。——孟子

夫尚贤者,政之本也。……贤者举而上之,富而贵之,以为官长。——墨子

6.自强不息,厚德载物(人生观)周易:天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物

孟子:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的气概;

屈原:“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”

7.和而不同(处世观)

孔孟:人性美德,“和为贵”“君子和而不同”·····

和实生物,同则不继。——太史伯

【翻译】不同事物之间彼此配合平衡,才能产生新事物;反之则不继。

和为贵……君子和而不同,小人同而不和。——孔子

天时不如地利,地利不如人和。——孟子

1.特点(请举例说明)

本土性、多样性、包容性、凝聚性、连续性。

2.价值(请举例说明)

(1)是中华民族发展的内在思想源泉、精神动力。

(2)维护着团结统一多民族的大家庭。

(3)推动着社会进步,为治国理政、道德建设提供了借鉴。

三、中华优秀传统文化的特点和价值

现实价值举例之一

现实价值举例之一

现实价值举例之一

课堂小结

中华优秀传统文化的内涵与特点

中华文化发展历程

中华优秀传统文化的特点和价值

古代:从先秦到明清(图表)

近代

起源与发展具有本土性

多样性

包容性

凝聚性

连续性

中华优秀传统文化的特点

中华优秀传统文化的价值

中华优秀传统文化的内涵

以人为本

民本思想

天人合一,道法自然

提倡爱国,追求家国情怀

崇德尚贤,天下为公

自强不息,厚德载物

和而不同

课堂检测

1.《道德经》中说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”《庄子》中说:“有人,天也;有天,亦天也。”二者都认为( )

A.道生万物

B.顺应天命

C.人定胜天

D.天人合一

D

2.中华文化主张和而不同。西周末年史伯提出“和实生物,同则不继”,认为不同事物之间彼此配合才能达到平衡。孔子和孟子则提出了“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。这反映了( )

A.传统文化突出共性,否定个性

B.中华传统文化的传承与发展

C.求同存异是中华文化的根本

D.传统的道德准则形成于西周

B

3.中华文明源远流长,在漫长的历史长河中,我们的祖先曾创造了无数的辉煌,对人类的进步做出了伟大的贡献。中华文明所具有的重要特点是( )

A.统一和连续

B.分裂和间断

C.衰弱与复兴

D.汲取与融合

A

4.天、地、君、亲、师是中国古代对主要祭祀和尊奉对象的概括。这种提法始于战国时期的荀子。后来人们常把“天地君亲师”连成一句话,挂在厅堂中央供奉。这反映了中华传统文化( )

A.主张和而不同、美美与共

B.推崇天下为公、崇德尚贤

C.注重自然和伦理关系

D.强调天人合一、和谐共生

C

5.在国际关系中践行正确的义利观问题上,习近平主席强调“国不以利为利,以义为利也”,要讲信义、重情义、扬正义、树道义。在国际合作中,要注重利,更要注重义。中国要做好对外援助工作,真正做到弘义融利。由材料可知,习近平主席的外交思想( )

A.彰显出中华优秀传统文化魅力

B.始终把正确的义利观放在第一位

C.继续坚持独立自主的和平外交

D.开始重视人类命运共同体的构建

A

什么是文化?

观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下。

——《周易》的《贲卦·彖传》

意思是:通过观察天象,来了解时序的变化;通过观察人类社会的各种现象,用教育感化的手段来治理天下。所以,中国文化的根本精神就是“人文化成”。治国家者必须观察天道自然的运行规律,又必须把握现实社会中的人伦秩序,使人们的行为合乎文明礼仪,并由此而推及天下,以成“大化”。

什么是文化?

文化即是人类改造自然同时改变人性的一切成就。

——张岱年

所谓“文化”,“民族性”,都是空的抽象的字眼,不能离具体的东西而独立。中国文化,就是中国之历史,艺术,哲学……之总和体;除此之外,并没有别的东西,可以单叫做中国文化。

——冯友兰

第1

课

中华优秀传统文化的内涵与特点

【课程标准】

1.了解中华优秀传统文化的内涵。

2.从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值。

阶段

时期

概

况

起源

原始社会

奠基

先秦

发展

秦汉

魏晋-唐

宋元

传承与

转折

明中后期

明清之际

清康雍乾

冲击

1840年后

1915-1917年

走向复兴

十月革命后

一、中华文化的发展历程

阅读教材2-4页,按照朝代顺序,自主梳理不同时期的文化现象。

多元一体。

儒家文化核心形成。百家争呜成为后世思想文化的源头。

一统帝国与文化统一。秦始皇统一文字,以法家学说治国。汉武帝时,儒家思想成为正统和文化主流。

儒、佛、道教交汇融通,文化灿烂。

理学形成,丰富了理论思维,宣扬礼教。科技文化繁荣。

心学,人的主体意识觉醒。

君主专制、文字狱,禁锢文化。

向西方学习、救亡图存成为潮流。

新文化运动前期,抨击封建思想,追求科学、民主。

抨击专制,倡导个性自由,经世致用。

追求马克思主义渐成主流。

1、原始社会时期

(1)多元:黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域,北方草原、四川盆地、青藏高原、天山南北,都是孕育中华文明的摇篮。

(2)核心:中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

中国石器时代古人类遗址和文化遗存分布示意图

春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的文化认同。社会出现大变革,面对礼崩乐坏的局面,孔子对西周的礼乐文明进行了阐述。形成了儒家文化的思想核心。到了战国时期,“百家争鸣”的局面出现,这一时期学术思想大放异彩,成为后世思想文化发展的源头。

2、先秦时期(青铜时代:藏礼于器)

龙虎纹尊

(商代饮酒器)

四羊方尊

(商代晚期礼器)

孔子的思想

1、核心

仁

礼

忠恕

正名

统治者

百姓

2、政治思想:

为政以德

3、鬼神观:

敬而远之

4、教育思想:

有教无类、因材施教

3、秦汉至宋元时期

推崇法家

宋元

隋唐

魏晋

汉

秦

尊崇儒术、儒学正统;儒家思想成为主流

魏晋玄学

佛学繁荣,传统儒学受到挑战;儒学创新发展

程朱理学

陆九渊心学

建立统一多民族国家

巩固大一统局面;

佛教传入、道教兴起、儒佛道交融汇通

中华传统文化辉煌灿烂

儒、佛、道相互渗透,儒吸收佛道形成理学

明清之际——对传统儒学批判继承

黄宗羲

顾炎武

王夫之

作品

主张

共同影响

批判对象

《明夷待访录》

《天下郡国利病书》

《读通鉴论》

①抨击君主专制;

②提出“天下为主

君为客”民主思想;

③工商皆本。

①倡导经世致用;

②天下兴亡、匹夫有责。

①世界是物质的,变化有规律的;

②事物是可认识的;

③静止是相对的,运动是绝对的。

①批判地继承儒学,实质是儒家思想在新的历史条件下的活跃;

②反映了资本主义萌芽时代的要求,具有进步性。

君为臣纲

空谈

唯心主义

《日知录》

4、明清时期

开眼看世界

著作

内容

观点

林则徐

魏源

《四洲志》

《海国图志》

第一部系统的世界地理志

最详备的世界史地著作

师夷长技以制夷

鸦片战争后,一部分开明的知识分子开始关注世界,探索新知,寻求强国御侮之道,新思想萌发,从盲目自大到开始向西方学习。

个体→群体

启迪→潮流

徐继畲:《瀛寰志略》

姚莹:《康輶纪行》

5、1840年(鸦片战争)后

延安

北京

湖南

井冈山

西柏坡

探寻思想之“旅”

概括不同时期的主要理论和著作

萌芽

形成

成熟

发展

《井冈山的斗争》《星星之火,可以燎原》

“农村包围城市,武装夺取政权”的革命道路;

延安:《论持久战》《新民主主义论》

中国革命分两步走;新民主主义革命的科学概念及新民主主义社会的蓝图和前景。

西柏坡:《论人民民主专政》

党的工作重心、工作中心的转移;提出人民民主专政的思想。

北京:《论十大关系》

提出一系列富有中国特色的社会主义建设方针

6、十月革命后

1.重视以人为本(伦理观)

代表:周公:敬天保民,礼乐制度;孔子:仁者爱人,

2.体现到政治伦理上就是民本思想(政治观)

孔子:统治者顺应民意,体察民情,反对苛政;

管子:顺应民意;

孟子:仁政、民贵君轻

二、中华优秀传统文化的内涵

惟天地万物之母,惟人万物之灵。——《尚书·泰誓上》

樊迟问知。子曰:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。”

——《论语?雍也》

民为贵,社稷次之,君为轻。——《孟子·尽心章句下》

政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。民恶忧劳,我佚乐之;民恶贫贱,我富贵之;民恶危坠,我存安之;民恶灭绝,我生育之。——《管子·牧民》

为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割胫以啖腹,胞饱而身毙。——吴兢《贞观政要》卷1《君道》

3.崇尚天人合一,道法自然(自然观)

(1)代表:

①夏商时期,人们相信上天和鬼神,商朝人每遇事必祭天地、祖先。

②春秋时期,老子提出“道”的概念,指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。

③战国时期,荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”即“制天命而用之”的思想。

(2)影响:他们以朴素的唯物观解释自然,摒弃了天命的绝对权威。天人合一思想,将天、地、人视为一个整体,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系

4.提倡爱国,追求家国情怀(家国观)

代表:

孔子、孟子、墨子:以天下为己任

传统文人士子的价值追求:修身齐家治国平天下

顾炎武:天下兴亡,匹夫有责

5.崇德尚贤,天下为公(价值观)

表现:

①周朝统治者主张“明德”“敬德”。

②孔子提出“为政以德”“道之以德,齐之以礼”“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”。

③墨子:“夫尚贤者,政之本也”“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。

④孟子:“尊贤使能,俊杰在位。”

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。——《礼记》

导之以德,齐之以礼。……见贤思齐焉,见不贤而内自省也。——孔子

尊贤使能,俊杰在位。——孟子

夫尚贤者,政之本也。……贤者举而上之,富而贵之,以为官长。——墨子

6.自强不息,厚德载物(人生观)周易:天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物

孟子:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的气概;

屈原:“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”

7.和而不同(处世观)

孔孟:人性美德,“和为贵”“君子和而不同”·····

和实生物,同则不继。——太史伯

【翻译】不同事物之间彼此配合平衡,才能产生新事物;反之则不继。

和为贵……君子和而不同,小人同而不和。——孔子

天时不如地利,地利不如人和。——孟子

1.特点(请举例说明)

本土性、多样性、包容性、凝聚性、连续性。

2.价值(请举例说明)

(1)是中华民族发展的内在思想源泉、精神动力。

(2)维护着团结统一多民族的大家庭。

(3)推动着社会进步,为治国理政、道德建设提供了借鉴。

三、中华优秀传统文化的特点和价值

现实价值举例之一

现实价值举例之一

现实价值举例之一

课堂小结

中华优秀传统文化的内涵与特点

中华文化发展历程

中华优秀传统文化的特点和价值

古代:从先秦到明清(图表)

近代

起源与发展具有本土性

多样性

包容性

凝聚性

连续性

中华优秀传统文化的特点

中华优秀传统文化的价值

中华优秀传统文化的内涵

以人为本

民本思想

天人合一,道法自然

提倡爱国,追求家国情怀

崇德尚贤,天下为公

自强不息,厚德载物

和而不同

课堂检测

1.《道德经》中说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”《庄子》中说:“有人,天也;有天,亦天也。”二者都认为( )

A.道生万物

B.顺应天命

C.人定胜天

D.天人合一

D

2.中华文化主张和而不同。西周末年史伯提出“和实生物,同则不继”,认为不同事物之间彼此配合才能达到平衡。孔子和孟子则提出了“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。这反映了( )

A.传统文化突出共性,否定个性

B.中华传统文化的传承与发展

C.求同存异是中华文化的根本

D.传统的道德准则形成于西周

B

3.中华文明源远流长,在漫长的历史长河中,我们的祖先曾创造了无数的辉煌,对人类的进步做出了伟大的贡献。中华文明所具有的重要特点是( )

A.统一和连续

B.分裂和间断

C.衰弱与复兴

D.汲取与融合

A

4.天、地、君、亲、师是中国古代对主要祭祀和尊奉对象的概括。这种提法始于战国时期的荀子。后来人们常把“天地君亲师”连成一句话,挂在厅堂中央供奉。这反映了中华传统文化( )

A.主张和而不同、美美与共

B.推崇天下为公、崇德尚贤

C.注重自然和伦理关系

D.强调天人合一、和谐共生

C

5.在国际关系中践行正确的义利观问题上,习近平主席强调“国不以利为利,以义为利也”,要讲信义、重情义、扬正义、树道义。在国际合作中,要注重利,更要注重义。中国要做好对外援助工作,真正做到弘义融利。由材料可知,习近平主席的外交思想( )

A.彰显出中华优秀传统文化魅力

B.始终把正确的义利观放在第一位

C.继续坚持独立自主的和平外交

D.开始重视人类命运共同体的构建

A

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理