纲要上第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争 单元综合与测试(word版 含答案)

文档属性

| 名称 | 纲要上第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争 单元综合与测试(word版 含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 486.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-20 10:12:05 | ||

图片预览

文档简介

第八单元中华民族的抗日战争和人民解放战争单元综合与测试课时练习——2021-2022学年上学期高一历史统编版(2019)必修中外历史纲要上

一、单选题(共16题)

1.有人评价某战役“是国共合作、共创民族抗战伟业在战役上配合的典范……从阎锡山接受周恩来建议,建立战地动员会,到八路军吸收友军阵地战、阻击战经验,整个战役过程中无不闪烁着民族团结精神的光辉”。此战役应是

(

)

A.平型关战役

B.淞沪会战

C.台儿庄战役

D.武汉会战

2.2020年是世界反法西斯战争胜利75周年,日本作为二战的轴心国,开始全面侵华的标志

(

)

A.八一三事变

B.西安事变

C.九一八事变

D.卢沟桥事变

3.20世纪初,学术界、教育界论及“三大发明”或“四大发明”的只是少数学者。而到了20世纪30年代,“三大发明”频繁出现并逐渐成为教科书撰写中必须选择的项目,“四大发明”的说法也已经产生。上述变化出现的主要原因是

(

)

A.自然科学事业取得重大成就

B.政府加强思想控制的要求

C.对传统科技认识的逐渐加深

D.振兴提升民族信心的需要

4.以下照片拍摄于1949年初的北平街头,其中有“庆祝华北解放”的标语。它反映的是

(

)

A.辽沈战役

B.淮海战役

C.平津战役

D.渡江战役

5.“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了”,中共地下党员、清华大学学生蒋南翔发出一声震撼全国的怒吼,随后组织了

(

)

A.新文化运动

B.五四运动

C.一二九运动

D.抗美援朝运动

6.1937年7月8日,中共中央通电全国:“全中国的同胞们,平津危急!华北危急!中华民族危急!只有全民族实行抗战,才是我们的出路!”与之相关的是

(

)

A.九一八事变

B.一·二八事变

C.华北事变

D.卢沟桥事变

7.1938年,中共中央决定在敌后方的各中央分局、区、地、县、市、分区的党委设立组织部,集中管理干部的考察、征调和分配等工作,并且开始出现了地方干部与军队干部在管理上的分工。这些做法

(

)

A.标志着我党干部制度的成熟

B.秉承“三三制”政权建设原则

C.适应了对敌斗争形势的需要

D.配合了解放区行政区划的调整

8.1939年1月,毛泽东在为《八路军军政杂志》撰写《发刊词》时明确肯定:“八路军的这些成绩从何而来?由于上级领导的正确,由于指战员的英勇,由于人民的拥护,由于友军的协助,这四者是八路军所以获得成绩的原因。其中友军的协助是明显的……”据此可知,毛泽东

(

)

A.强调了国共两党在抗战初期已经实现全方位合作

B.肯定了国民党正面抵抗客观上支持中共敌后战场

C.认为抗日战争时期的敌后战场始终是抗战主战场

D.旨在突出国际社会对中国抗日战争做出卓越贡献

9.日军对于某次会战的作战计划指出:“在汉水两岸地区将敌第5战区的主力击败,通过作战的胜利,进一步削弱蒋军,并为推动对华政治谋略的进展做出贡献”。这次会战是( )

A.太原会战

B.徐州会战

C.枣宜会战

D.百团大战

10.1938年6月,蒋介石提出了新的外交方针,“应运用英美之力,以解决中日问题”,“对俄应与之联络”,“对德应不即不离”。该外交方针

(

)

A.切合了当时的国际形势

B.体现了持久抗战的意图

C.奠定了抗战胜利的基础

D.坚定了国人抗战的决心

11.下图为解放战争时期某一重大行动。这一行动对中国革命的影响有

(

)

A.标志着新内战全面爆发

B.基本上消灭了国民党军队主力

C.揭开了解放战争战略反攻序幕

D.拉开了战略决战的序幕

12.据统计,民国时期出版的有关文化和中国文化史的著作有50种左右,其中大部分出版于三四十年代。这一现象出现的主要历史背景是( )

A.南京国民政府统一全国

B.中国民族危机的加深

C.第二次国共合作的实现

D.列强治外法权的废除

13.1943年1月,中国分别与美英两国签署新约,取消美、英在华治外法权及《辛丑条约》所给予它们的一切权利。此变化反映了

(

)

A.中国丧失的主权完全恢复

B.中国逐步成为世界性强国

C.中国国际地位的逐渐提高

D.中国摆脱了帝国主义压迫

14.“1937年9月,日军最精锐的第五师团进至河北蔚县,其一部西向山西广灵、灵丘进犯。……这时红军刚改编为第八路军,也在向山西前线开进,八路军主要在敌军侧后进行游击战……八路军首战告捷,打破了日军不可战胜的神话。”其中“首战告捷”发生在

A.太原会战期间

B.徐州会战期间

C.枣宜会战期间

D.百团大战期间

15.1942年,国民政府颁布了《妨害国家总动员惩罚暂行条例》,其中规定:凡违反或妨害国家总动员之法令或者业务者都要根据该条令惩罚之,此类案件由军法审判之机关审判,呈报中央最高军事机关核准执行。这一规定在当时的主要作用是

(

)

A.保证了抗战动员的有序进行

B.使抗战迅速进入反攻阶段

C.消除了国共两党之间的矛盾

D.重塑了国民党的良好形象

16.1937年,陕甘宁边区组织民主普选,参选率达70%,其中延长等4个县当选县参议员中各阶层所占比例如表1所示。

(

)

表1

延长等4县县参议员各阶层所占比例

单位:%

工人

贫农

中农

富农

商人

知识分子

地主

4

65

25

1

1

2

2

表1反映出当时边区

(

)

A.新民主主义理论在实践中推广

B.抗日民主政权的性质根本改变

C.各阶层参加的联合政府的建立

D.抗日民族统一战线得到了落实

二、综合题(共3题)

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一

“军叫工农革命,旗号镰刀斧头。修铜一带不停留,便向平浏直进。地主重重压迫,农民个个同仇。秋收时节暮云愁,霹雳一声暴动。”

——《毛泽东诗词选集》

材料二

“对于农村而言,农民根本弄不清楚苏维埃是怎么回事。广东的农民知道著名共产党人苏兆征,因此就把苏维埃当成苏兆征的弟弟;而湘赣边区的农民则管苏维埃叫‘埃政府’,因为当地方言‘埃’就是我的意思……苏维埃运动在中国的开展以及农民对这个运动的理解,暗示了中国革命的列宁主义趋向。”

——张鸣《红色的个案——苏维埃乡村追求》

材料三

从现在起,党的工作重心必须由乡村转移到城市,以恢复和发展生产为一切工作的中心。他提出促进革命取得全国胜利的方针;规定了革命胜利后,党在政治、经济、外交方面的基本政策,以及中国由农业国转变为工业国、由新民主主义社会转变为社会主义社会的总任务。

——中国共产党七届二中全会工作报告

(1)根据材料一指出这首词所反映的历史事件。

(2)根据材料二概括指出“中国革命的列宁主义趋向”,结合材料一和所学知识举例印证材料二所作的结论。

(3)结合所学知识指出毛泽东创造性地将中国革命引向胜利的道路,根据材料三说明解放战争胜利前夕党的策略方针发生的变化。

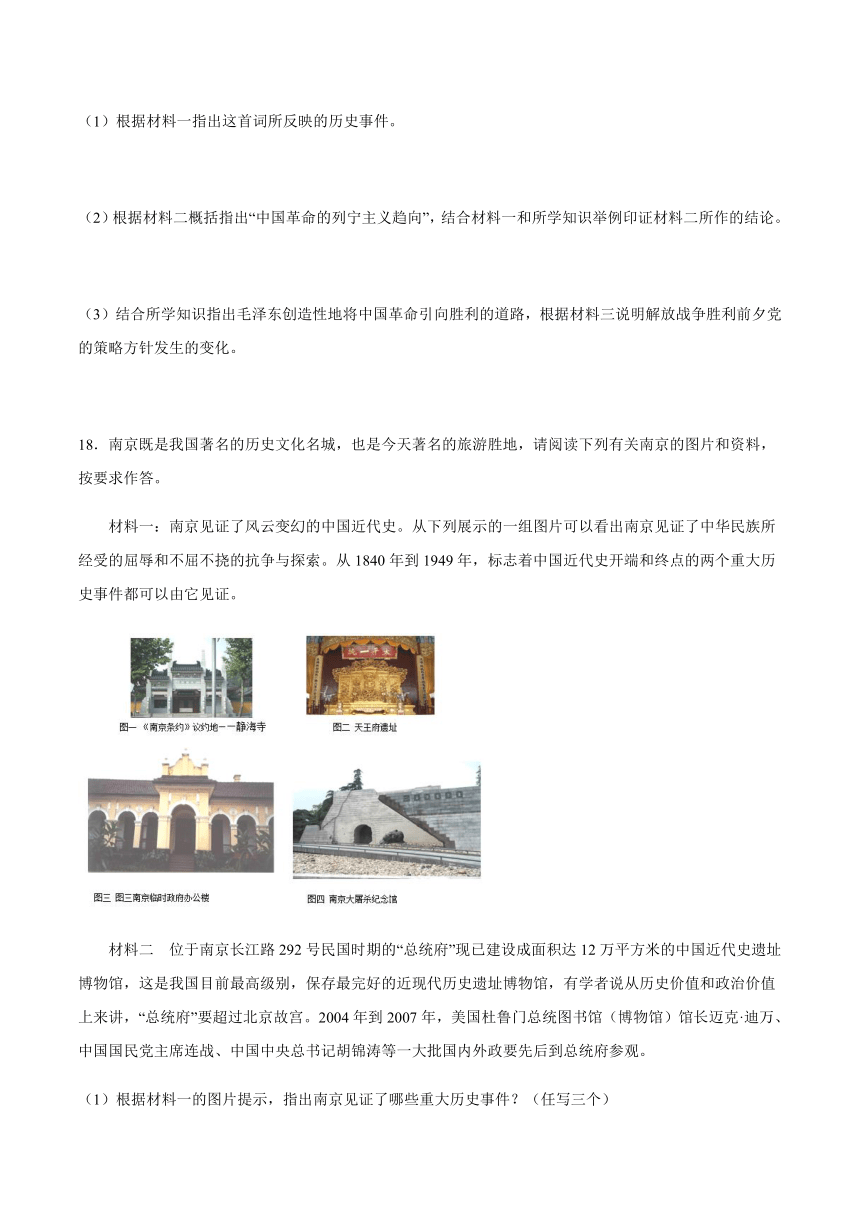

18.南京既是我国著名的历史文化名城,也是今天著名的旅游胜地,请阅读下列有关南京的图片和资料,按要求作答。

材料一:南京见证了风云变幻的中国近代史。从下列展示的一组图片可以看出南京见证了中华民族所经受的屈辱和不屈不挠的抗争与探索。从1840年到1949年,标志着中国近代史开端和终点的两个重大历史事件都可以由它见证。

材料二

位于南京长江路292号民国时期的“总统府”现已建设成面积达12万平方米的中国近代史遗址博物馆,这是我国目前最高级别,保存最完好的近现代历史遗址博物馆,有学者说从历史价值和政治价值上来讲,“总统府”要超过北京故宫。2004年到2007年,美国杜鲁门总统图书馆(博物馆)馆长迈克·迪万、中国国民党主席连战、中国中央总书记胡锦涛等一大批国内外政要先后到总统府参观。

(1)根据材料一的图片提示,指出南京见证了哪些重大历史事件?(任写三个)

(2)面对日本的侵略暴行,国共合作,共赴国难,请各举一例国民党正面战场和敌后抗日根据地的重大战役或会战的名称;简述抗日战争胜利的伟大意义。

(3)根据材料二,你觉得建此中国近代历史遗址博物馆有什么现实意义。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料历史和实践表明,无论革命、建设和改革时期,中国共产党能够带领中国人民克服一个又一个艰难险阻、在战胜困难中不断成熟、不断从胜利走向胜利。在此过程中,我党召开的一系列会议发挥了不可替代的历史性作用。

表新民主主义革命时期中共召开的主要会议

时间

地点

主要代表

内容

1927年8月

汉口

瞿秋白、毛泽东等21人出席

通过《中国共产党的政治任务与策略的决议案》,纠正了右倾机会主义错误。

1935年1月

遵义

毛泽东、张闻天、周恩来等人出席

张闻天作了《关于反对敌人五次“围剿”的总结报告》,结束了“左”倾教条主义在中共中央的统治。

1949年3月

西柏坡

毛泽东等中央委员34人,侯补中央委员19人出席

毛泽东作了报告,指明了由新民主主义革命发展到社会主义的总任务。

——整理自王桧林主编《中国现代史》

(1)根据材料并结合所学知识,说明表中我党召开的重要会议及其蕴含的转折性意义。

(2)根据材料并结合所学知识,从党史角度简析近现代中国人民不断走向胜利的原因。

参考答案

1.A

【详解】

试题分析:由题目中的信息“国共合作、共创民族抗战伟业……的典范”“阎锡山”可知该战役应为太原会战。在此次战役中,八路军取得了抗战以来的首次大捷——平型关大捷。故本题应选A项。

考点:近代中国的民主革命·侵华日军的罪行与中国军民抗日斗争?平型关战役

2.D

【详解】

结合所学知识可知,1937年卢沟桥事变的爆发,是日本全面侵华的开始,因此D正确,ABC排除。故选D。

3.D

【详解】

结合所学可知,20世纪30年代,随着日本侵略中国加剧,中华民族危机日益严重,学术界“四大发明”说法的出现有利于增强民族自信,提高民族凝聚力以适应时代需要,故D项符合题意。A项,题干反映的是中国古代发明,并不代表当时中国自然科学事业取得重大成就,排除。B项,“四大发明”的提法无法说明政府对人们的思想控制,排除。C项,“四大发明”的提法旨在提高民族自信,C项表述不符合题干主旨,排除。

4.C

【详解】

结合所学内容可知

“庆祝华北解放”和“1949年初的北平街头”等关键信息都指向平津战役。因此,正确答案选C项。辽沈战役是在东北地区,淮海战役与北京无关,渡江战役是指渡过长江,解放全中国,故排除ABD项。

5.C

【详解】

结合所学知识可知,1935年华北事变后,中日民族矛盾上升为主要矛盾,在民族危机加深的背景下,蒋南翔发出了“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了”的怒吼,因此C正确,ABD排除。故选C。

6.D

【详解】

根据“1937年7月8日”并结合所学内容可知中共中央是在卢沟桥事变发生的第二天发表通电,号召全民族抗战。正确答案选D项。九一八事变发生于1931年,一·二八事变发生于1932年,华北事变发生于1935年,时间上都不吻合。因此,排除A、B、C项

7.C

【详解】

根据所学知识可知,1938年抗战逐渐进入相持阶段,敌后战场成为主战场,在此背景下,中共中央对干部实行统一管理,并且开始出现了地方干部与军队干部在管理上的分工,这种干部管理方式的调整适应了对敌斗争形势的需要,C正确;1938年我党干部制度尚未成熟,排除A;三三制是中国抗日战争时期在根据地建立的抗日民主政权在人员组成上采取的制度。是中国共产党的抗日民族统一战线政策的具体体现,与题干内容无关,排除B;1938年正值抗战时期,中共在敌后并没有成形固定的的行政区域,排除D。

8.B

【详解】

1939年毛泽东在文章中强调“友军的协助”是八路军获得成绩的原因,肯定了国民党正面抵抗客观上支持中共敌后战场,B项正确;毛泽东认可的是“友军的协助”,不是国共已经“实现全方位合作”,A项错误;抗日战争时期的敌后战场始终是抗战主战场的说法不符合史实,C项错误;1939年初,第二次世界大战还没有爆发,材料也未提及“国际社会”与中国抗日战争的关系,D项错误。

9.C

【详解】

据材料“汉水”“第5战区”“进一步削弱蒋军”,结合所学可知,枣宜会战是抗日战争相持阶段,日本军队驻武汉的第11军对中国第五战区部队发动的一场作战,故选C项;太原会战中国第2战区部队同日军华北方面军在山西省北部、东部和中部地区进行的大规模的战略性防御战役,为中日双方在华北进行的第一场大规模会战,排除A项;徐州会战是中日双方在以江苏省徐州为中心的津浦(天津至浦口)、陇海(宝鸡至连云港)铁路地区进行的一次大规模防御战役,排除B项;百团大战是八路军在华北敌后发动的一次大规模进攻和反“扫荡”的战役,排除D项。

10.A

【详解】

从材料的时间来看,当时正处于中国的抗战时期,二战爆发的前夕。蒋介石利用西方国家间的矛盾开展多方位的外交,这正切合了当时的国际形势,故A正确;材料无法体现持久抗战的思想,排除B;外交政策并不能成为抗战胜利的基础,排除C;材料与国人抗战信心的提升无关,排除D。

11.C

【详解】

根据图例晋冀鲁豫解放军主力进攻箭头指向大别山可知,这是1947年6月刘邓大军挺进大别山,这一行动揭开了解放战争战略反攻的序幕,C正确;1946年6月全面内战爆发,其标志是国民党军队大举进攻中原解放区,排除A;1948年9月至1949年1月三大战役基本上消灭了国民党军队的主力,排除B;战略决战的序幕是辽沈战役,排除D。

12.B

【详解】

根据时间“三四十年代”可知,当时中国正处于抗日战争时期,期间日本发动了全面侵华战争,中国民族危机进一步加深,因此为了弘扬民族精神,凝聚民族力量,出版了较多的有关文化和中国文化史的著作,故选B项;1928年南京国民政府形式上完成了对全国的统一,排除A项;国共实现第二次合作的根源还是中国民族危机的加深,排除C项;列强治外法权即领事裁判权,是指西方列强在中国不受中国司法管辖,与题意无关,排除D项。

13.C

【详解】

“取消美、英在华治外法权及《辛丑条约》所给予它们的一切权利”说明中国在抗日过程中为战胜法西斯日本做出了巨大贡献,从而赢得了其他国家的尊重,因而才出现了列强取消某些曾经的侵略权益的结果,故选C;题干材料只体现了部分主权,故A的说法不符合题意也不符合史实,所以排除;中国在1943年还是半殖民地半封建国家,所以BD的说法与史实不符,故排除;

【点睛】

这一题考查考生对中国半殖民地半封建社会性质的理解以及准确表达的能力,选项中的A、D中的“完全”、“摆脱了”属于绝对性说法,不符合史实,这是做题需要注意的地方。

14.A

【详解】

根据材料“八路军首战告捷,打破了日军不可战胜的神话”以及时间1937年和地点“山西广灵、灵丘进犯”可以判断,题干描述的是平型关大捷,属于太原会战的一部分,A正确;徐州会战发生在1938年,枣宜会战发生在1940年,百团大战发生在1940年下半年,与题干时间不符,排除B、C、D。

15.A

【详解】

根据材料所给时间可知这一时期处于抗日战争时期,这一时期国民政府颁布了《妨害国家总动员惩罚暂行条例》的主要目的是为了保障抗战动员的有序进行,起到了稳定兵员来源的作用,A正确;抗日战争进入反攻阶段是在1945年,B排除;国共两党的根本矛盾是阶级矛盾,不可能消除,C排除;D说法与材料无关,排除。故选A。

16.D

【详解】

结合所学知识可知,1937年七七事变揭开中国全民族抗战的序幕,这一时期显然中日民族矛盾成为整个中国的主要矛盾。因此根据材料关键信息“1937陕甘宁边区进行民主选举”、“工人、贫农、中农、富农、商人及知识分子均占有一定的比例”可知这主要是为抗日战争服务,为了维护抗日民族统一战线,D正确;新民主主义革命理论的提出是在1943年,A排除;B说法不符合史实,陕甘宁边区的民主选举对富农、商人和知识分子的照顾主要是为抗日战争服务,并不影响政权的性质,排除;民族资产阶级显然没有参与其中,因此各阶级参加的说法错误,C排除;故选D。

17.(1)事件:秋收起义。

(2)趋向:模仿苏联。印证:秋收起义(或南昌起义),以苏联的“城市中心论”为指导;进攻当地中心城市长沙,结果失败。

(3)道路:以农村包围城市,武装夺取政权的道路(工农武装割据)。

变化:把党的工作重心由农村转移到城市;主要任务由革命战争转移到恢复发展生产。

【详解】

(1)事件:从材料“军叫工农革命”“便向平浏直进”“地主重重压迫,农民个个同仇。秋收时节暮云沉”并结合所学知识可知,这是1927年秋天毛泽东领导的秋收起义。

(2)趋向:从材料“苏维埃运动在中国的开展以及农民对这个运动的理解”并结合所学知识可以得出“中国革命的列宁主义趋向”是指中国模仿苏联。根据所学知识可以从南昌起义、秋收起义等的道路来印证中国模仿苏联。

(3)道路:根据所学知识可以得出,毛泽东创造性地将中国革命引向胜利的道路是指以农村包围城市,武装夺取政权的道路(工农武装割据)。变化:从材料“党的工作重心必须由乡村转移到城市,以恢复和发展生产为一切工作的中心”中可以得出解放战争胜利前夕党的策略方针发生的变化。

18.(1)事件:鸦片战争、太平天国运动、中华民国成立、南京大屠杀

(2)正面战场:淞沪会战等;敌后战场:百团大战等

意义:是近代以来中国抗击外敌入侵所取得的第一次完全胜利;对维护世界和平的伟大事业产生了重要影响;重新确立了中国在世界上的大国地位;使中国人民赢得了世界爱好和平人民的尊敬;开辟了中华民族伟大复兴的光明前景;开启了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的新征程。

(3)现实意义:牢记中国近代屈辱抗争的历史;推进和平统一;加强对外文化交流

【详解】

(1)事件:由图片文字“《南京条约》”可知,图一反映的史实是第一次鸦片战争;由图片文字“天王府”可知,图二反映的史实是太平天国运动;由图片文字“南京临时政府办公楼”可知,图三反映的史实是中华民国成立;由图片文字“南京大屠杀纪念馆”可知,图四反映的史实是南京大屠杀。

(2)举例:结合所学可知,正面战场涉及的重大战役有淞沪会战、徐州会战、太原会战、武汉会战等,而敌后战场涉及的重大战役有百团大战。

意义:结合所学可从国际和国内两方面展开说明。

(3)现实意义:由材料“美国杜鲁门总统图书馆(博物馆)馆长迈克·迪万、中国国民党主席连战、中国中央总书记胡锦涛等一大批国内外政要先后到总统府参观”可知,建设中国近代历史遗址博物馆有利于加强对外文化交流,同时也有利于推进祖国的统一大业;另外再结合所学从勿忘国耻的角度进行说明。

19.(1)会议及转折性意义:1927年的八七会议,成为从国民革命失败到土地革命的转折点;1935年的遵义会议,成为我党历史上一个生死攸关的转折点;1949年的中共七届二中全会,使党的工作重心由乡村转移到城市。

(2)原因:我党坚持马克思主义与中国具体实际相结合;我党勇于自我革命,勇于修正错误;我党具有勇于面对困难战胜困难的历史担当精神;我党素有核心意识,形成强有力的中央领导集体。

【详解】

(1)重要会议:根据材料“1927年8月,汉口”可得1927年的八七会议,“1935年1月,遵义”可得1935年的遵义会议,“1949年3月,西柏坡”可得出1949年的中共七届二中全会。转折性意义:根据所学可知1927年的八七会议,成为从国民革命失败到土地革命的转折点;根据所学可知1935年的遵义会议,成为我党历史上一个生死攸关的转折点;根据所学可知1949年的中共七届二中全会,使党的工作重心由乡村转移到城市。

(2)根据材料“通过《中国共产党的政治任务与策略的决议案》,纠正了右倾机会主义错误”可得我党勇于自我革命,勇于修正错误;勇于面对困难战胜困难的历史担当精神;根据材料“毛泽东作了报告,指明了由新民主主义革命发展到社会主义的总任务”可得出形成强有力的中央领导集体等。

一、单选题(共16题)

1.有人评价某战役“是国共合作、共创民族抗战伟业在战役上配合的典范……从阎锡山接受周恩来建议,建立战地动员会,到八路军吸收友军阵地战、阻击战经验,整个战役过程中无不闪烁着民族团结精神的光辉”。此战役应是

(

)

A.平型关战役

B.淞沪会战

C.台儿庄战役

D.武汉会战

2.2020年是世界反法西斯战争胜利75周年,日本作为二战的轴心国,开始全面侵华的标志

(

)

A.八一三事变

B.西安事变

C.九一八事变

D.卢沟桥事变

3.20世纪初,学术界、教育界论及“三大发明”或“四大发明”的只是少数学者。而到了20世纪30年代,“三大发明”频繁出现并逐渐成为教科书撰写中必须选择的项目,“四大发明”的说法也已经产生。上述变化出现的主要原因是

(

)

A.自然科学事业取得重大成就

B.政府加强思想控制的要求

C.对传统科技认识的逐渐加深

D.振兴提升民族信心的需要

4.以下照片拍摄于1949年初的北平街头,其中有“庆祝华北解放”的标语。它反映的是

(

)

A.辽沈战役

B.淮海战役

C.平津战役

D.渡江战役

5.“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了”,中共地下党员、清华大学学生蒋南翔发出一声震撼全国的怒吼,随后组织了

(

)

A.新文化运动

B.五四运动

C.一二九运动

D.抗美援朝运动

6.1937年7月8日,中共中央通电全国:“全中国的同胞们,平津危急!华北危急!中华民族危急!只有全民族实行抗战,才是我们的出路!”与之相关的是

(

)

A.九一八事变

B.一·二八事变

C.华北事变

D.卢沟桥事变

7.1938年,中共中央决定在敌后方的各中央分局、区、地、县、市、分区的党委设立组织部,集中管理干部的考察、征调和分配等工作,并且开始出现了地方干部与军队干部在管理上的分工。这些做法

(

)

A.标志着我党干部制度的成熟

B.秉承“三三制”政权建设原则

C.适应了对敌斗争形势的需要

D.配合了解放区行政区划的调整

8.1939年1月,毛泽东在为《八路军军政杂志》撰写《发刊词》时明确肯定:“八路军的这些成绩从何而来?由于上级领导的正确,由于指战员的英勇,由于人民的拥护,由于友军的协助,这四者是八路军所以获得成绩的原因。其中友军的协助是明显的……”据此可知,毛泽东

(

)

A.强调了国共两党在抗战初期已经实现全方位合作

B.肯定了国民党正面抵抗客观上支持中共敌后战场

C.认为抗日战争时期的敌后战场始终是抗战主战场

D.旨在突出国际社会对中国抗日战争做出卓越贡献

9.日军对于某次会战的作战计划指出:“在汉水两岸地区将敌第5战区的主力击败,通过作战的胜利,进一步削弱蒋军,并为推动对华政治谋略的进展做出贡献”。这次会战是( )

A.太原会战

B.徐州会战

C.枣宜会战

D.百团大战

10.1938年6月,蒋介石提出了新的外交方针,“应运用英美之力,以解决中日问题”,“对俄应与之联络”,“对德应不即不离”。该外交方针

(

)

A.切合了当时的国际形势

B.体现了持久抗战的意图

C.奠定了抗战胜利的基础

D.坚定了国人抗战的决心

11.下图为解放战争时期某一重大行动。这一行动对中国革命的影响有

(

)

A.标志着新内战全面爆发

B.基本上消灭了国民党军队主力

C.揭开了解放战争战略反攻序幕

D.拉开了战略决战的序幕

12.据统计,民国时期出版的有关文化和中国文化史的著作有50种左右,其中大部分出版于三四十年代。这一现象出现的主要历史背景是( )

A.南京国民政府统一全国

B.中国民族危机的加深

C.第二次国共合作的实现

D.列强治外法权的废除

13.1943年1月,中国分别与美英两国签署新约,取消美、英在华治外法权及《辛丑条约》所给予它们的一切权利。此变化反映了

(

)

A.中国丧失的主权完全恢复

B.中国逐步成为世界性强国

C.中国国际地位的逐渐提高

D.中国摆脱了帝国主义压迫

14.“1937年9月,日军最精锐的第五师团进至河北蔚县,其一部西向山西广灵、灵丘进犯。……这时红军刚改编为第八路军,也在向山西前线开进,八路军主要在敌军侧后进行游击战……八路军首战告捷,打破了日军不可战胜的神话。”其中“首战告捷”发生在

A.太原会战期间

B.徐州会战期间

C.枣宜会战期间

D.百团大战期间

15.1942年,国民政府颁布了《妨害国家总动员惩罚暂行条例》,其中规定:凡违反或妨害国家总动员之法令或者业务者都要根据该条令惩罚之,此类案件由军法审判之机关审判,呈报中央最高军事机关核准执行。这一规定在当时的主要作用是

(

)

A.保证了抗战动员的有序进行

B.使抗战迅速进入反攻阶段

C.消除了国共两党之间的矛盾

D.重塑了国民党的良好形象

16.1937年,陕甘宁边区组织民主普选,参选率达70%,其中延长等4个县当选县参议员中各阶层所占比例如表1所示。

(

)

表1

延长等4县县参议员各阶层所占比例

单位:%

工人

贫农

中农

富农

商人

知识分子

地主

4

65

25

1

1

2

2

表1反映出当时边区

(

)

A.新民主主义理论在实践中推广

B.抗日民主政权的性质根本改变

C.各阶层参加的联合政府的建立

D.抗日民族统一战线得到了落实

二、综合题(共3题)

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一

“军叫工农革命,旗号镰刀斧头。修铜一带不停留,便向平浏直进。地主重重压迫,农民个个同仇。秋收时节暮云愁,霹雳一声暴动。”

——《毛泽东诗词选集》

材料二

“对于农村而言,农民根本弄不清楚苏维埃是怎么回事。广东的农民知道著名共产党人苏兆征,因此就把苏维埃当成苏兆征的弟弟;而湘赣边区的农民则管苏维埃叫‘埃政府’,因为当地方言‘埃’就是我的意思……苏维埃运动在中国的开展以及农民对这个运动的理解,暗示了中国革命的列宁主义趋向。”

——张鸣《红色的个案——苏维埃乡村追求》

材料三

从现在起,党的工作重心必须由乡村转移到城市,以恢复和发展生产为一切工作的中心。他提出促进革命取得全国胜利的方针;规定了革命胜利后,党在政治、经济、外交方面的基本政策,以及中国由农业国转变为工业国、由新民主主义社会转变为社会主义社会的总任务。

——中国共产党七届二中全会工作报告

(1)根据材料一指出这首词所反映的历史事件。

(2)根据材料二概括指出“中国革命的列宁主义趋向”,结合材料一和所学知识举例印证材料二所作的结论。

(3)结合所学知识指出毛泽东创造性地将中国革命引向胜利的道路,根据材料三说明解放战争胜利前夕党的策略方针发生的变化。

18.南京既是我国著名的历史文化名城,也是今天著名的旅游胜地,请阅读下列有关南京的图片和资料,按要求作答。

材料一:南京见证了风云变幻的中国近代史。从下列展示的一组图片可以看出南京见证了中华民族所经受的屈辱和不屈不挠的抗争与探索。从1840年到1949年,标志着中国近代史开端和终点的两个重大历史事件都可以由它见证。

材料二

位于南京长江路292号民国时期的“总统府”现已建设成面积达12万平方米的中国近代史遗址博物馆,这是我国目前最高级别,保存最完好的近现代历史遗址博物馆,有学者说从历史价值和政治价值上来讲,“总统府”要超过北京故宫。2004年到2007年,美国杜鲁门总统图书馆(博物馆)馆长迈克·迪万、中国国民党主席连战、中国中央总书记胡锦涛等一大批国内外政要先后到总统府参观。

(1)根据材料一的图片提示,指出南京见证了哪些重大历史事件?(任写三个)

(2)面对日本的侵略暴行,国共合作,共赴国难,请各举一例国民党正面战场和敌后抗日根据地的重大战役或会战的名称;简述抗日战争胜利的伟大意义。

(3)根据材料二,你觉得建此中国近代历史遗址博物馆有什么现实意义。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料历史和实践表明,无论革命、建设和改革时期,中国共产党能够带领中国人民克服一个又一个艰难险阻、在战胜困难中不断成熟、不断从胜利走向胜利。在此过程中,我党召开的一系列会议发挥了不可替代的历史性作用。

表新民主主义革命时期中共召开的主要会议

时间

地点

主要代表

内容

1927年8月

汉口

瞿秋白、毛泽东等21人出席

通过《中国共产党的政治任务与策略的决议案》,纠正了右倾机会主义错误。

1935年1月

遵义

毛泽东、张闻天、周恩来等人出席

张闻天作了《关于反对敌人五次“围剿”的总结报告》,结束了“左”倾教条主义在中共中央的统治。

1949年3月

西柏坡

毛泽东等中央委员34人,侯补中央委员19人出席

毛泽东作了报告,指明了由新民主主义革命发展到社会主义的总任务。

——整理自王桧林主编《中国现代史》

(1)根据材料并结合所学知识,说明表中我党召开的重要会议及其蕴含的转折性意义。

(2)根据材料并结合所学知识,从党史角度简析近现代中国人民不断走向胜利的原因。

参考答案

1.A

【详解】

试题分析:由题目中的信息“国共合作、共创民族抗战伟业……的典范”“阎锡山”可知该战役应为太原会战。在此次战役中,八路军取得了抗战以来的首次大捷——平型关大捷。故本题应选A项。

考点:近代中国的民主革命·侵华日军的罪行与中国军民抗日斗争?平型关战役

2.D

【详解】

结合所学知识可知,1937年卢沟桥事变的爆发,是日本全面侵华的开始,因此D正确,ABC排除。故选D。

3.D

【详解】

结合所学可知,20世纪30年代,随着日本侵略中国加剧,中华民族危机日益严重,学术界“四大发明”说法的出现有利于增强民族自信,提高民族凝聚力以适应时代需要,故D项符合题意。A项,题干反映的是中国古代发明,并不代表当时中国自然科学事业取得重大成就,排除。B项,“四大发明”的提法无法说明政府对人们的思想控制,排除。C项,“四大发明”的提法旨在提高民族自信,C项表述不符合题干主旨,排除。

4.C

【详解】

结合所学内容可知

“庆祝华北解放”和“1949年初的北平街头”等关键信息都指向平津战役。因此,正确答案选C项。辽沈战役是在东北地区,淮海战役与北京无关,渡江战役是指渡过长江,解放全中国,故排除ABD项。

5.C

【详解】

结合所学知识可知,1935年华北事变后,中日民族矛盾上升为主要矛盾,在民族危机加深的背景下,蒋南翔发出了“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了”的怒吼,因此C正确,ABD排除。故选C。

6.D

【详解】

根据“1937年7月8日”并结合所学内容可知中共中央是在卢沟桥事变发生的第二天发表通电,号召全民族抗战。正确答案选D项。九一八事变发生于1931年,一·二八事变发生于1932年,华北事变发生于1935年,时间上都不吻合。因此,排除A、B、C项

7.C

【详解】

根据所学知识可知,1938年抗战逐渐进入相持阶段,敌后战场成为主战场,在此背景下,中共中央对干部实行统一管理,并且开始出现了地方干部与军队干部在管理上的分工,这种干部管理方式的调整适应了对敌斗争形势的需要,C正确;1938年我党干部制度尚未成熟,排除A;三三制是中国抗日战争时期在根据地建立的抗日民主政权在人员组成上采取的制度。是中国共产党的抗日民族统一战线政策的具体体现,与题干内容无关,排除B;1938年正值抗战时期,中共在敌后并没有成形固定的的行政区域,排除D。

8.B

【详解】

1939年毛泽东在文章中强调“友军的协助”是八路军获得成绩的原因,肯定了国民党正面抵抗客观上支持中共敌后战场,B项正确;毛泽东认可的是“友军的协助”,不是国共已经“实现全方位合作”,A项错误;抗日战争时期的敌后战场始终是抗战主战场的说法不符合史实,C项错误;1939年初,第二次世界大战还没有爆发,材料也未提及“国际社会”与中国抗日战争的关系,D项错误。

9.C

【详解】

据材料“汉水”“第5战区”“进一步削弱蒋军”,结合所学可知,枣宜会战是抗日战争相持阶段,日本军队驻武汉的第11军对中国第五战区部队发动的一场作战,故选C项;太原会战中国第2战区部队同日军华北方面军在山西省北部、东部和中部地区进行的大规模的战略性防御战役,为中日双方在华北进行的第一场大规模会战,排除A项;徐州会战是中日双方在以江苏省徐州为中心的津浦(天津至浦口)、陇海(宝鸡至连云港)铁路地区进行的一次大规模防御战役,排除B项;百团大战是八路军在华北敌后发动的一次大规模进攻和反“扫荡”的战役,排除D项。

10.A

【详解】

从材料的时间来看,当时正处于中国的抗战时期,二战爆发的前夕。蒋介石利用西方国家间的矛盾开展多方位的外交,这正切合了当时的国际形势,故A正确;材料无法体现持久抗战的思想,排除B;外交政策并不能成为抗战胜利的基础,排除C;材料与国人抗战信心的提升无关,排除D。

11.C

【详解】

根据图例晋冀鲁豫解放军主力进攻箭头指向大别山可知,这是1947年6月刘邓大军挺进大别山,这一行动揭开了解放战争战略反攻的序幕,C正确;1946年6月全面内战爆发,其标志是国民党军队大举进攻中原解放区,排除A;1948年9月至1949年1月三大战役基本上消灭了国民党军队的主力,排除B;战略决战的序幕是辽沈战役,排除D。

12.B

【详解】

根据时间“三四十年代”可知,当时中国正处于抗日战争时期,期间日本发动了全面侵华战争,中国民族危机进一步加深,因此为了弘扬民族精神,凝聚民族力量,出版了较多的有关文化和中国文化史的著作,故选B项;1928年南京国民政府形式上完成了对全国的统一,排除A项;国共实现第二次合作的根源还是中国民族危机的加深,排除C项;列强治外法权即领事裁判权,是指西方列强在中国不受中国司法管辖,与题意无关,排除D项。

13.C

【详解】

“取消美、英在华治外法权及《辛丑条约》所给予它们的一切权利”说明中国在抗日过程中为战胜法西斯日本做出了巨大贡献,从而赢得了其他国家的尊重,因而才出现了列强取消某些曾经的侵略权益的结果,故选C;题干材料只体现了部分主权,故A的说法不符合题意也不符合史实,所以排除;中国在1943年还是半殖民地半封建国家,所以BD的说法与史实不符,故排除;

【点睛】

这一题考查考生对中国半殖民地半封建社会性质的理解以及准确表达的能力,选项中的A、D中的“完全”、“摆脱了”属于绝对性说法,不符合史实,这是做题需要注意的地方。

14.A

【详解】

根据材料“八路军首战告捷,打破了日军不可战胜的神话”以及时间1937年和地点“山西广灵、灵丘进犯”可以判断,题干描述的是平型关大捷,属于太原会战的一部分,A正确;徐州会战发生在1938年,枣宜会战发生在1940年,百团大战发生在1940年下半年,与题干时间不符,排除B、C、D。

15.A

【详解】

根据材料所给时间可知这一时期处于抗日战争时期,这一时期国民政府颁布了《妨害国家总动员惩罚暂行条例》的主要目的是为了保障抗战动员的有序进行,起到了稳定兵员来源的作用,A正确;抗日战争进入反攻阶段是在1945年,B排除;国共两党的根本矛盾是阶级矛盾,不可能消除,C排除;D说法与材料无关,排除。故选A。

16.D

【详解】

结合所学知识可知,1937年七七事变揭开中国全民族抗战的序幕,这一时期显然中日民族矛盾成为整个中国的主要矛盾。因此根据材料关键信息“1937陕甘宁边区进行民主选举”、“工人、贫农、中农、富农、商人及知识分子均占有一定的比例”可知这主要是为抗日战争服务,为了维护抗日民族统一战线,D正确;新民主主义革命理论的提出是在1943年,A排除;B说法不符合史实,陕甘宁边区的民主选举对富农、商人和知识分子的照顾主要是为抗日战争服务,并不影响政权的性质,排除;民族资产阶级显然没有参与其中,因此各阶级参加的说法错误,C排除;故选D。

17.(1)事件:秋收起义。

(2)趋向:模仿苏联。印证:秋收起义(或南昌起义),以苏联的“城市中心论”为指导;进攻当地中心城市长沙,结果失败。

(3)道路:以农村包围城市,武装夺取政权的道路(工农武装割据)。

变化:把党的工作重心由农村转移到城市;主要任务由革命战争转移到恢复发展生产。

【详解】

(1)事件:从材料“军叫工农革命”“便向平浏直进”“地主重重压迫,农民个个同仇。秋收时节暮云沉”并结合所学知识可知,这是1927年秋天毛泽东领导的秋收起义。

(2)趋向:从材料“苏维埃运动在中国的开展以及农民对这个运动的理解”并结合所学知识可以得出“中国革命的列宁主义趋向”是指中国模仿苏联。根据所学知识可以从南昌起义、秋收起义等的道路来印证中国模仿苏联。

(3)道路:根据所学知识可以得出,毛泽东创造性地将中国革命引向胜利的道路是指以农村包围城市,武装夺取政权的道路(工农武装割据)。变化:从材料“党的工作重心必须由乡村转移到城市,以恢复和发展生产为一切工作的中心”中可以得出解放战争胜利前夕党的策略方针发生的变化。

18.(1)事件:鸦片战争、太平天国运动、中华民国成立、南京大屠杀

(2)正面战场:淞沪会战等;敌后战场:百团大战等

意义:是近代以来中国抗击外敌入侵所取得的第一次完全胜利;对维护世界和平的伟大事业产生了重要影响;重新确立了中国在世界上的大国地位;使中国人民赢得了世界爱好和平人民的尊敬;开辟了中华民族伟大复兴的光明前景;开启了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的新征程。

(3)现实意义:牢记中国近代屈辱抗争的历史;推进和平统一;加强对外文化交流

【详解】

(1)事件:由图片文字“《南京条约》”可知,图一反映的史实是第一次鸦片战争;由图片文字“天王府”可知,图二反映的史实是太平天国运动;由图片文字“南京临时政府办公楼”可知,图三反映的史实是中华民国成立;由图片文字“南京大屠杀纪念馆”可知,图四反映的史实是南京大屠杀。

(2)举例:结合所学可知,正面战场涉及的重大战役有淞沪会战、徐州会战、太原会战、武汉会战等,而敌后战场涉及的重大战役有百团大战。

意义:结合所学可从国际和国内两方面展开说明。

(3)现实意义:由材料“美国杜鲁门总统图书馆(博物馆)馆长迈克·迪万、中国国民党主席连战、中国中央总书记胡锦涛等一大批国内外政要先后到总统府参观”可知,建设中国近代历史遗址博物馆有利于加强对外文化交流,同时也有利于推进祖国的统一大业;另外再结合所学从勿忘国耻的角度进行说明。

19.(1)会议及转折性意义:1927年的八七会议,成为从国民革命失败到土地革命的转折点;1935年的遵义会议,成为我党历史上一个生死攸关的转折点;1949年的中共七届二中全会,使党的工作重心由乡村转移到城市。

(2)原因:我党坚持马克思主义与中国具体实际相结合;我党勇于自我革命,勇于修正错误;我党具有勇于面对困难战胜困难的历史担当精神;我党素有核心意识,形成强有力的中央领导集体。

【详解】

(1)重要会议:根据材料“1927年8月,汉口”可得1927年的八七会议,“1935年1月,遵义”可得1935年的遵义会议,“1949年3月,西柏坡”可得出1949年的中共七届二中全会。转折性意义:根据所学可知1927年的八七会议,成为从国民革命失败到土地革命的转折点;根据所学可知1935年的遵义会议,成为我党历史上一个生死攸关的转折点;根据所学可知1949年的中共七届二中全会,使党的工作重心由乡村转移到城市。

(2)根据材料“通过《中国共产党的政治任务与策略的决议案》,纠正了右倾机会主义错误”可得我党勇于自我革命,勇于修正错误;勇于面对困难战胜困难的历史担当精神;根据材料“毛泽东作了报告,指明了由新民主主义革命发展到社会主义的总任务”可得出形成强有力的中央领导集体等。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进