纲要上第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 单元综合与测试(word版 含解析)

文档属性

| 名称 | 纲要上第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 单元综合与测试(word版 含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1013.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-20 10:13:20 | ||

图片预览

文档简介

第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展单元综合与测试课时练习——2021-2022学年上学期高一历史统编版(2019)必修中外历史纲要上

一、单选题(共17题)

1.据史书记载:“吴平之后,帝诏天下罢军役,示海内大安。”文中的“帝”是指

(

)

A.司马昭

B.司马炎

C.刘渊

D.符坚

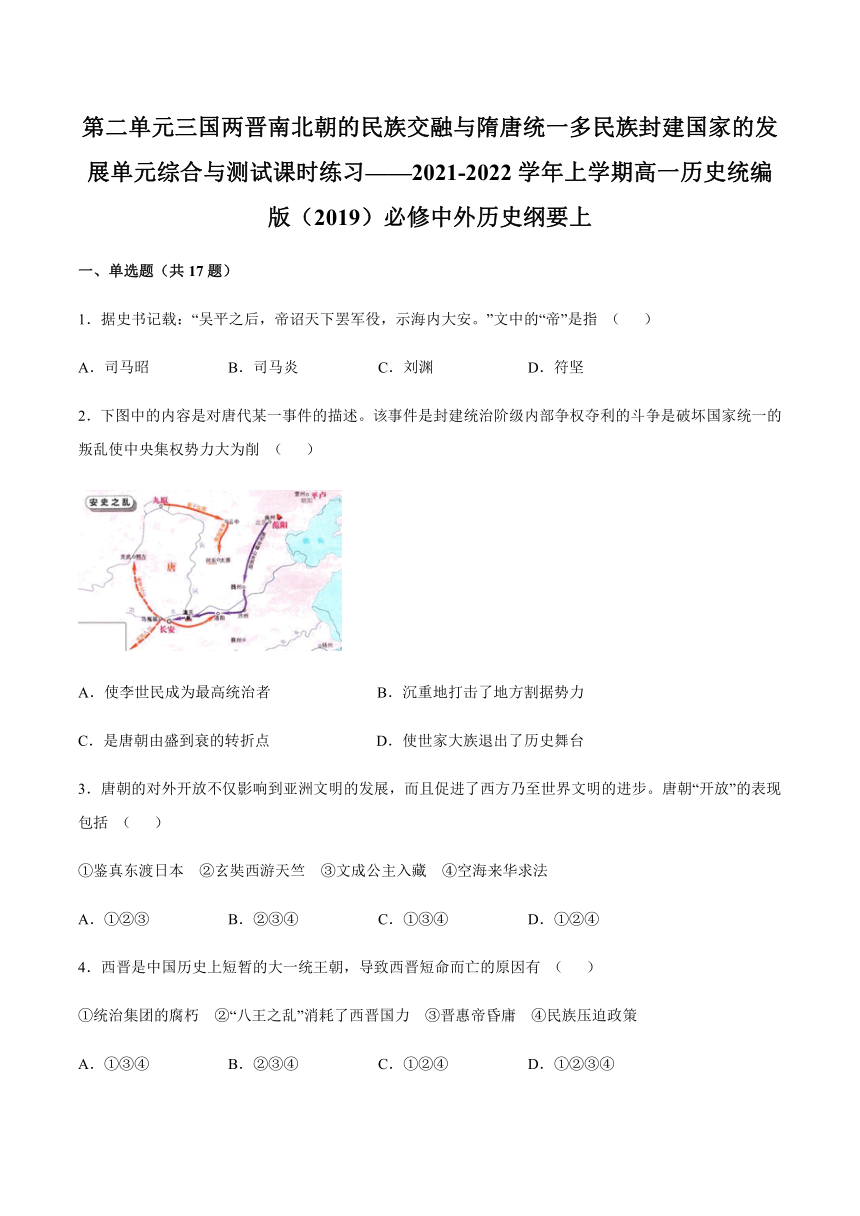

2.下图中的内容是对唐代某一事件的描述。该事件是封建统治阶级内部争权夺利的斗争是破坏国家统一的叛乱使中央集权势力大为削

(

)

A.使李世民成为最高统治者

B.沉重地打击了地方割据势力

C.是唐朝由盛到衰的转折点

D.使世家大族退出了历史舞台

3.唐朝的对外开放不仅影响到亚洲文明的发展,而且促进了西方乃至世界文明的进步。唐朝“开放”的表现包括

(

)

①鉴真东渡日本

②玄奘西游天竺

③文成公主入藏

④空海来华求法

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

4.西晋是中国历史上短暂的大一统王朝,导致西晋短命而亡的原因有

(

)

①统治集团的腐朽

②“八王之乱”消耗了西晋国力

③晋惠帝昏庸

④民族压迫政策

A.①③④

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

5.三省六部制是西晋以后长期发展形成,至隋朝正式确立,唐朝进一步完善的一种政治制度。该制度的积极意义在于

(

)

A.解决了中央与地方官员权责不清的弊端

B.完全解决了长期以来君权与相权的矛盾

C.有利于选贤与能,保证中国古代政治清明

D.中央有明确分工与制约,减少了决策失误

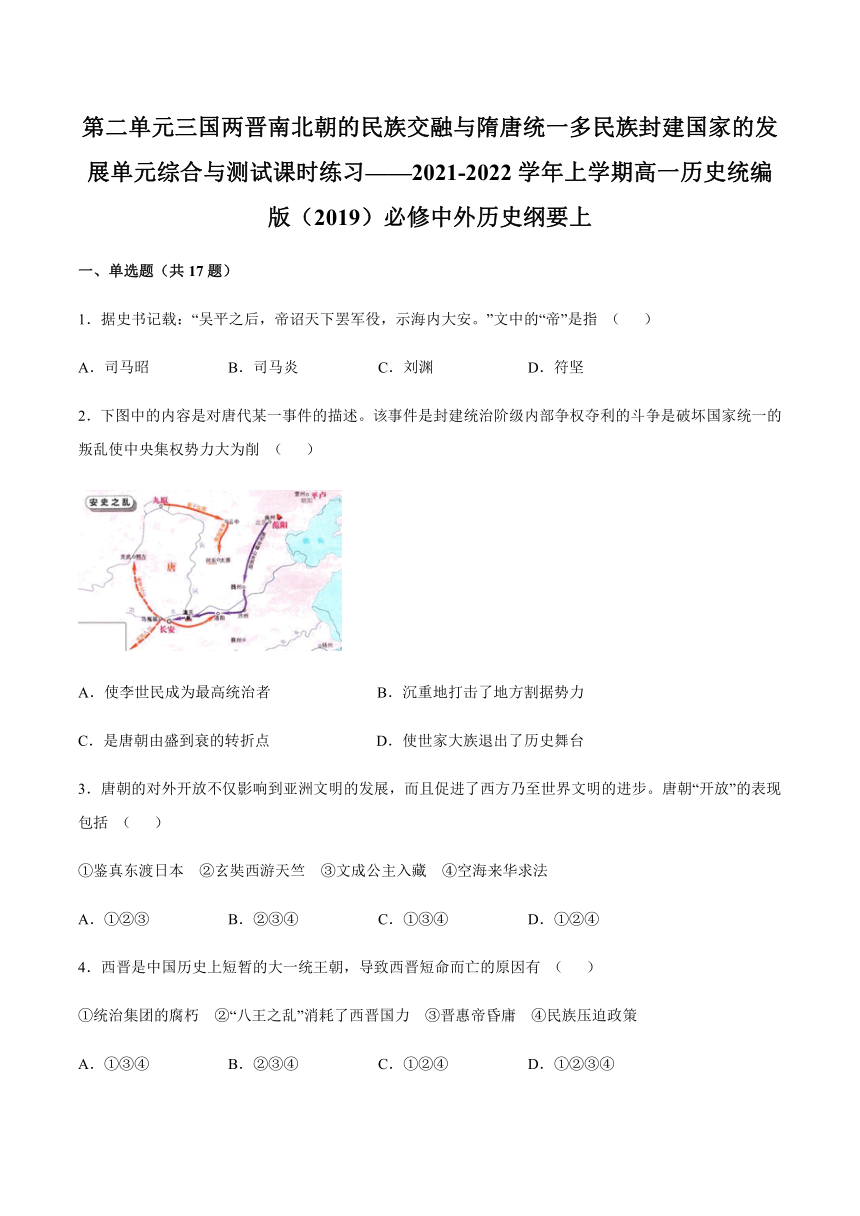

6.隋唐时期,以洛阳为中心,建起众多皇家粮仓(见下图),其中含嘉仓至唐天宝八年总储粮量约为5833400石,被称为中国古代最大的粮仓。这反映了

(

)

A.均田制推行防止了土地兼并

B.隋唐时期对农民剥削最沉重

C.大运河开通有利于南粮北运

D.隋唐结束分裂北方长期稳定

7.针对“道”,韩愈指出:“其文诗、书、易、春秋,其法礼、乐、刑、政,其民士、农、工、贾,其位君臣、父子、师友、宾主、昆弟、夫妇,其服麻丝,其居宫室,其食粟、米、果、蔬、鱼、肉,其为道易明,而其为教易行也。”他这是主张

(

)

A.格物致知,加强自身修养

B.排斥佛道,遵循伦理纲常

C.社会有序,万民乐业安居

D.大兴文教,规范社会生活

8.你是唐太宗时的一名中书令,为挫败突厥贵族对内地的掠夺,按唐太宗的旨意起草了一份关于如何出兵防御的诏令,接下来你会

(

)

①交兵部出兵

②交门下省审议

③交尚书省处理

A.①②③

B.②③①

C.①③②

D.②①③

9.《后汉书蔡伦传》记载:自古书契,多编以竹简;“缣(细绢)贵而简重,并不便于人。伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。元兴元年奏上之,帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称‘蔡侯纸’。”依据材料可得出的结论是

(

)

①东汉时期的蔡伦发明了造纸术

②“蔡侯纸”推动了纸的普及应用

③纸的广泛应用和原料没有关系

④皇帝使用推动了造纸术的发展

A.①③

B.②④

C.①②

D.③④

10.845年,唐武宗下诏说,“如闻朝列衣冠,或代承华胄,或在清途,私置质库、楼席,与人争利……今日以后并禁断,仍委御史台察访闻奏”。这从侧面反映出当时

(

)

A.等级制度的森严

B.官僚体制的腐败

C.坊市管理的严格

D.商品经济的发展

11.北魏寇谦之在“以礼度为首”的总原则指导下对道教进行改革,强调修身以求内圣外王,并教生民,佐国扶命。这表明

(

)

A.儒道开始出现融合趋势

B.儒学正统地位受到佛道的挑战

C.道教主动适应社会变革需要

D.“修身、齐家、治国”成为道教的宗旨

12.安史之乱爆发后,安禄山遣重兵沿运河向东进攻河南,力图席卷江淮;睢阳太守许远与张巡率唐军扼运河要冲,死守睢阳十个月,被韩愈誉为“守一城,捍天下”。“睢阳之战”

(

)

A.加速了政治重心南移

B.体现了江淮地位重要

C.导致了唐朝由盛转衰

D.打击了藩镇割据势力

13.隋文帝废除了汉代以来州县长官自辟僚佐的制度,并规定:九品以上地方官,均由中央吏部任免,每年由吏部考核:地方官及僚佐,不许任职本地,而且三年一任,不得连任;地方官赴任,不许携带父母以及15岁以上的儿子。以上规定

(

)

A.推动了官僚政治的确立

B.有利于中央集权的强化

C.完善了科举制度的实施

D.提高了官员的整体素质

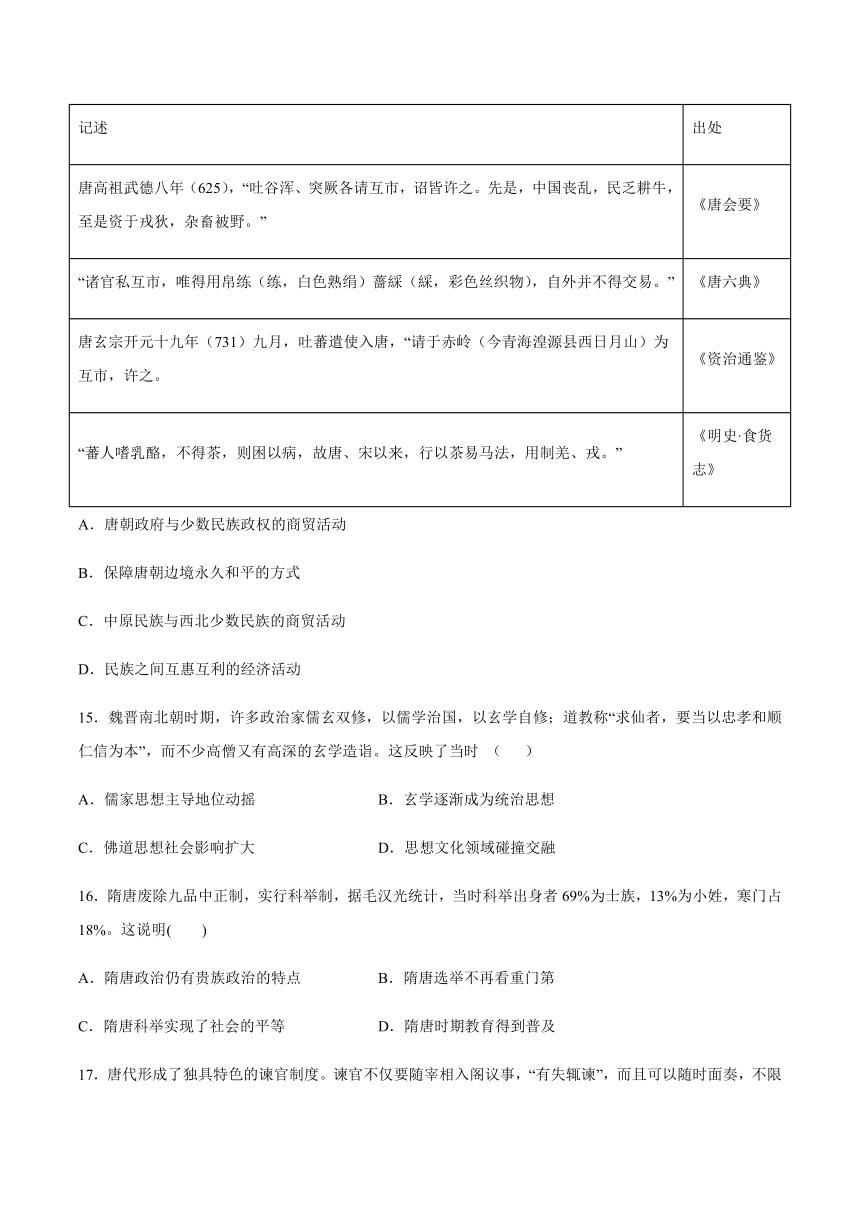

14.下表是史籍有关于唐代互市的记载,据此可知,唐代互市是

(

)

记述

出处

唐高祖武德八年(625),“吐谷浑、突厥各请互市,诏皆许之。先是,中国丧乱,民乏耕牛,至是资于戎狄,杂畜被野。”

《唐会要》

“诸官私互市,唯得用帛练(练,白色熟绢)薔綵(綵,彩色丝织物),自外并不得交易。”

《唐六典》

唐玄宗开元十九年(731)九月,吐蕃遣使入唐,“请于赤岭(今青海湟源县西日月山)为互市,许之。

《资治通鉴》

“蕃人嗜乳酪,不得茶,则困以病,故唐、宋以来,行以茶易马法,用制羌、戎。”

《明史·食货志》

A.唐朝政府与少数民族政权的商贸活动

B.保障唐朝边境永久和平的方式

C.中原民族与西北少数民族的商贸活动

D.民族之间互惠互利的经济活动

15.魏晋南北朝时期,许多政治家儒玄双修,以儒学治国,以玄学自修;道教称“求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本”,而不少高僧又有高深的玄学造诣。这反映了当时

(

)

A.儒家思想主导地位动摇

B.玄学逐渐成为统治思想

C.佛道思想社会影响扩大

D.思想文化领域碰撞交融

16.隋唐废除九品中正制,实行科举制,据毛汉光统计,当时科举出身者69%为士族,13%为小姓,寒门占18%。这说明( )

A.隋唐政治仍有贵族政治的特点

B.隋唐选举不再看重门第

C.隋唐科举实现了社会的平等

D.隋唐时期教育得到普及

17.唐代形成了独具特色的谏官制度。谏官不仅要随宰相入阁议事,“有失辄谏”,而且可以随时面奏,不限早晚,“不须令宰相先知”,保证谏官的独立谏诤权。这反映出唐代

(

)

A.中枢决策机构出现异变

B.宰相的地位受到威胁

C.利用谏官制度加强皇权

D.谏官可以监察一切事务

二、综合题(共3题)

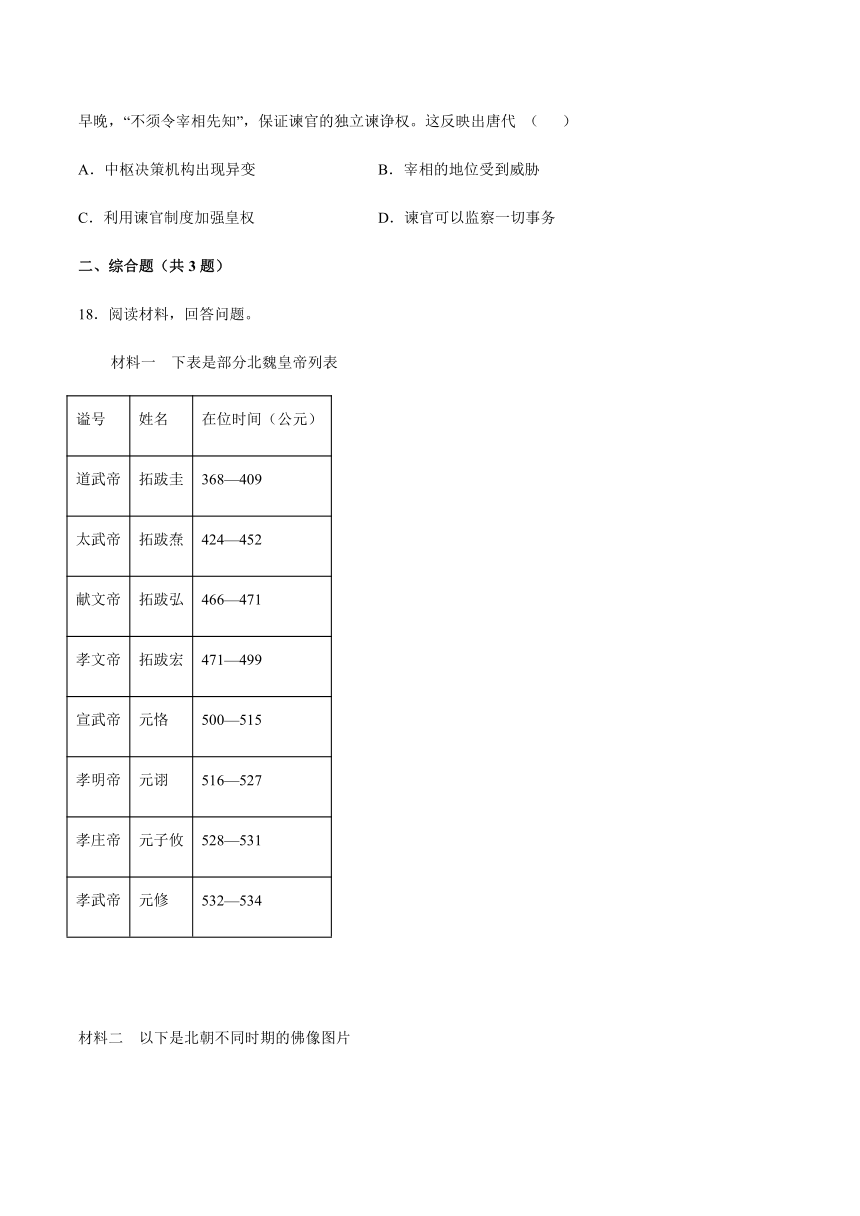

18.阅读材料,回答问题。

材料一

下表是部分北魏皇帝列表

谥号

姓名

在位时间(公元)

道武帝

拓跋圭

368—409

太武帝

拓跋焘

424—452

献文帝

拓跋弘

466—471

孝文帝

拓跋宏

471—499

宣武帝

元恪

500—515

孝明帝

元诩

516—527

孝庄帝

元子攸

528—531

孝武帝

元修

532—534

材料二

以下是北朝不同时期的佛像图片

(1)指出材料一内容变化,这些变化分别体现了孝文帝改革的哪些措施?

(2)根据材料二,说明北朝佛像样式演变的趋势并分析原因。

(3)分析上述材料反映的现象对中国历史产生的影响。

19.阅读下列材料,回答问题

材料一

十五年,“经始明堂,改营太庙(改变了鲜卑族的祖先崇拜观念)”。十六年,“告谥孔庙”。十七年,“车驾发京师,南伐……仍定迁都之计”。十九年,“诏不得以北俗之语言于朝廷”。二十年,“诏改姓为元氏”。

——摘自《魏书·高祖纪下》

材料二

孝文帝在魏晋都城的旧址上,遵从《周礼》的规划格局营建洛阳城,改变了秦汉以前宫殿、苑囿的分散布局,将其集中建在中轴线上,此格局显示出皇权至高无上的地位,为唐、宋、元、明、清的都城规划所沿用,还首创了里坊制的布局形制。

——摘编自《华夏文明的核心——古代都城》

材料三

北魏时期的壁画

左图山西大同汉人宋绍祖墓壁画中的人物服饰,垂裙帽、圆领或交领长褶、束腿裤为胡服特点;右图河南龙门石窟《帝后礼佛图》中,鲜卑贵族身穿宽袍大袖为汉服特点。

依据材料指出3项孝文帝的改革措施,概括北魏时期中华文明发展的特点。

20.“大一统秩序”的重生之路——三国两晋南北朝。阅读材料,回答问题。

材料一

中国处于单一政权的统治之下是常态……南北朝都不代表“常态”,但又都以不同的方式推动了“回归”……中国历史的连续性是举世无双的,但“连续性”并不是说一成不变,它是一个动态进程,是在各种波动和“变态”中体现出来……

——阎步克《波峰与波谷》

材料二

三纲者,何谓也?谓君臣、父子、夫妇也。

——班固等《白虎通·三纲六纪》

汉末魏晋时期,经学之风的深刻影响对社会秩序和人伦纲常造成了重大破坏。

——韩东育《关于汉末魏晋世风的历史考察》

材料三

长江流城原本“刀耕水耨”的原始耕垦方式逐渐得到改变……越来越注重精耕细作。东晋政府鉴于江淮地介南北之间,适宜在水稻收割后安排三麦(旱作物)的种植,以济匮乏,于是下诏:”……投秋下种,至夏而熟,继新故之交,于以周济,所益甚大。”

——徐臣攀《汉唐时期农耕区拓展研究》

材料四

晋宋以来,号洛阳为荒上……长江以北,尽是夷狄。……昨至洛阳,始知衣冠士族。并在中原。礼仪富盛,人物殷富。庆之因此羽仪服式悉如魏法,江表士庶竞相模楷。

——摘编自《洛阳伽蓝记》

材料五

(1)根据材料并结合所学知识,分析魏晋南北朝的历史之“变态”的主要表现。

(2)根据材料并结合所学知识.指出魏晋南北朝的历史之“变态”中所蕴含的“回归”的因素,并说明“回归”后的隋唐是否是秦汉的“复刻”。

参考答案

1.B

【详解】

根据材料“吴平之后,帝诏天下罢军役,示海内大安”可知,材料反映的是西晋灭吴,统一全国的内容。结合所学知识可知,266年,司马懿的孙子司马炎篡夺皇位取代魏国建立了晋朝,定都洛阳,史称“西晋”,280年,西晋灭掉吴国,结束了分裂的局面,统一全国,故选B项;排除ACD。

2.C

【详解】

根据图片可知,此历史事件是为安史之乱。结合所学可知,安史之乱是唐朝由盛转衰的标志,选项C正确;玄武门之变使得李世民成为最高统治者,选项A排除;根据材料可知,此事件之后地方割据势力上升,选项B排除;选项D与题无关,排除。

3.D

【详解】

西藏属于中华民族的一部分,不属于域外民族,③错误;①②④均与题意相符,故选D项;排除ABC。

4.D

【详解】

西晋建立之后统治集团迅速腐化,第二代皇帝晋惠帝智力低下且昏庸,源于争夺皇位的“八王之乱”耗尽西晋的国力,再加上对内迁的少数民族实行压迫政策导致他们的反抗,最终西晋短命而亡。①②③④均正确,故选D项;排除ABC。

5.D

【详解】

依据所学知识,唐三省六部制下,中书省负责政令的草拟,门下省负责政令的审核,尚书省负责执行,三省之间分工明确且相互制约,减少了决策的失误,故选D项;A项反映的是关于中央与地方关系问题,而材料是中枢政务机构问题,故排除;三省六部制只是削弱了相权,矛盾并没有得到完全解决,故B项说法不准确;C项是唐朝科举制推行的意义,与题意无关。故选D。

6.C

【解析】

由图片信息可以得出,洛阳地区地处隋唐大运河的枢纽,因此以洛阳为中心,形成了许多重要的皇家粮仓,用以储存南方运来的粮食,体现了运河开通对南粮北运的重要作用,C符合题意;图片所示与均田制无关,A不正确;材料不能得出对农民的剥削沉重与否,B不正确;D与史实不符。

点睛:本题考查了隋唐时期经济的相关知识,古代中国经济发展过程南方经济不断发展,经济地位逐渐提高,北方战乱农业生产经常遭到破坏,因此出现了南粮北运的现象,大运河的开通则满足了南粮北调的需求。

7.B

【详解】

材料重点是探讨维系儒家伦理道德,联系所学可知韩愈是“中唐古文运动”的倡导者,排斥佛道,复兴儒学。故答案为B项。倡导格物致知的是理学,排除A项;CD项不是材料主旨,排除。

8.B

【详解】

根据所学知识可知,唐朝时,三省的职责分别是中书省负责起草政令,门下省负责封驳审议,而尚书省负责执行,尚书省交兵部出兵,故B项正确,ACD选项排除。

9.B

【详解】

“帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称‘蔡侯纸’”说明蔡侯纸推动了纸的普及应用。根据蔡伦造纸材料来看,纸的广泛应用与原料无关,B正确;根据材料可知蔡伦改进了造纸术,而非发明,排除A、C;“帝善其能”指的是皇帝夸奖蔡伦的才能,而非皇帝使用了蔡伦的纸张,排除D。

10.D

【详解】

考查唐朝的经济。材料中唐武宗下诏禁止官僚贵族经商,说明当时官僚贵族经商之风较盛,这是当时商品经济发展的结果,故D项正确。等级森严体现在政治领域,材料主旨是禁止官僚经商,排除A;B、C三项表述与材料主题不符,故排除。

【点睛】

解题关键是从材料中解读出禁止官员经商的背后反映的是商品经济发展。

11.C

【详解】

从材料“对道教进行改革,强调修身以求内圣外王”可以知道,道教的改革受到了儒家思想的影响,道教主动适应社会变革,但不能说明儒道出现了融合,所以答案选C,排除A;材料并没有涉及到儒学正统地位的问题,所以排除B;修身齐家治国是儒家所奉行的理念,排除D。

12.B

【详解】

根据材料,安史之乱时重视江淮,睢阳太守死守睢阳,可知睢阳对当时来讲比较重要,体现了江淮地位的重要性,故B正确;材料与政治重心南移无关,故A错误;安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,与题无关,故C错误;材料与打击藩镇势力无关,故D错误。

13.B

【详解】

根据材料“废除了汉代以来州县长官自辟僚佐的制度”、“九品以上地方官,均由中央吏部任免,每年由吏部考核”、”三年一任,不得连任”,可知是中央加强对地方控制的措施,目的是加强中央集权,故答案为B;秦朝推行郡县制官僚政治取代贵族政治,A选项排除;材料与科举制无关,C选项排除;材料反映的是中央加强对地方控制的措施,与提高官员的整体素质无关,排除D。

14.D

【详解】

材料“中国丧乱,民乏耕牛,至是资于戎狄,杂畜被野”“唯得用帛练(练,白色熟绢)薔綵(綵,彩色丝织物),自外并不得交易”体现的是唐代互市行为有利于民族间的经济发展,D正确;材料中的互市是民间行为,A排除;B说法不符合史实,当时也有少数民族作乱,排除;吐蕃位于西南地区,C排除。故选D。

15.D

【详解】

依据材料“政治家儒玄双修,以儒学治国,以玄学自修;道教称求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本,而不少高僧又有高深的玄学造诣”并结合魏晋南北朝时期的思想可知,魏晋时期儒道佛三教之间相互影响,出现三教并立、三教合一的发展趋势,体现了思想文化领域碰撞交融。D正确;材料体现的是儒佛道三教的碰撞与融合而不是儒学地位的动摇,A错误;儒学自汉武帝后一直是中国的主流思想,B错误;材料反映的是儒佛道三教的碰撞与融合,佛道思想社会影响扩大不符合材料主旨,C错误。故选D。

16.A

【详解】

根据材料和所学知识可知,科举出身者而言,“69%为士族”可以看出选举看重出身门第,也可看出,隋唐政治仍有贵族政治特点,A正确,排除B;“13%为小姓,寒门占18%”体现了出身门第的士族占主流,寒门机会较少,没有实现社会平等,排除C;科举制只是给了寒门考取功名的机会,没有体现教育大范围的普及,排除D。

17.C

【详解】

根据材料可知,唐代谏官不仅要随宰相入阁议事,“有失辄谏”,而且可以随时面奏皇帝,因此,皇帝通过谏官制度,使得下情能够更好地上达,一定程度上加强了皇权,故C项正确;谏官只负责谏议,中枢决策机构并未出现异变,故A项错误;材料并未体现宰相的地位受到威胁,只是强调了“保证谏官的独立谏诤权”,故B项错误;“谏官可以监察一切事务”的说法过于绝对,故D项错误。

18.(1)变化:谥号多采用孝字;拓跋氏改姓为元氏。

措施:尊儒崇礼(以孝治国、改行汉制);改汉姓。

(2)趋势:佛像样式逐渐汉化。

原因:孝文帝改革的汉化政策(或答儒家思想的影响);佛教中国化(本土化)、世俗化;受南朝文化的影响(或答南北文化交融的影响)。

(3)影响:促进了北方民族交融;为隋唐时期国家重新统一奠定了基础;推动了统一多民族国家的发展。

【详解】

(1)变化一问,根据材料北魏皇帝列表中谥号和姓名的纵向对比,可以从这两个角度得出变化:谥号多采用孝字;拓跋氏改姓为元氏。措施一问,根据孝文帝改革的内容可知是行汉制、改汉姓。

(2)趋势一问,根据材料二北朝不同时期的佛像图片的信息,从佛像样式逐渐端庄和严肃,可以得出逐渐汉化的趋势;原因一问,结合所学知识,可以从孝文帝改革的内容、佛教的中国化、南北方的文化交流等角度思考。

(3)根据材料信息和所学知识,可以从对民族融合、对后代隋唐的统一、对统一的多民族国家推动的角度回答即可。

19.措施:尊崇儒家文化,继承汉族礼制;迁都洛阳;遵从《周礼》营建洛阳城;移风易俗等。

特点:交融;以汉族文化为主体;继承和发展。

【详解】

措施,根据材料“经始明堂,改营太庙(改变了鲜卑族的祖先崇拜观念)”“告谥孔庙”等信息可得出尊崇儒家文化,继承汉族礼制;根据材料“车驾发京师,南伐……仍定迁都之计”结合所学可知,体现了孝文帝改革中迁都的措施,即都城从平城迁到洛阳;根据材料“遵从《周礼》的规划格局营建洛阳城”可得出遵从《周礼》营建洛阳城;根据材料“诏不得以北俗之语言于朝廷”“右图河南龙门石窟《帝后礼佛图》中,鲜卑贵族身穿宽袍大袖为汉服特点”等信息可得出孝文帝改革中移风易俗的措施。特点,根据材料“经始明堂,改营太庙”“遵从《周礼》的规划格局营建洛阳城”“诏不得以北俗之语言于朝廷”等信息结合所学知识可知,北魏孝文帝进行汉化改革,促进民族融合和少数民族政权的封建化进程,因此这时期中华文明的发展体现出以汉族文化为主体,少数民族文化与汉族文化的交融与发展的特点。

20.(1)政治上:社会分裂动荡,政权更迭频繁,社会秩序和人伦纲常遭到破坏。

经济上:江南开发,南北经济发展趋衡。

民族关系上:北方胡汉、南方蛮汉的交往、交流,民族交融。

(2)因素政治:为实现统一进行战争,并多次出现短暂或局部的统一;

经济:江南开发推动南方经济尤其是农业的发展,南北差距缩小;

民族:南北方都出现了民族交融的局面,推动多元一体格局的复现。不是复刻。

原因:回归后的隋唐政治上重回“大一统”;产生了新的选官制度科举制;新的中央官制省六部制;赋税制度发生变化:租调制到租庸调制到两税法;经济重心逐渐南移;“中国人”的涵义更加丰富

【详解】

(1)政治上:根据“汉末魏晋时期,经学之风的深刻影响对社会秩序和人伦纲常造成了重大破坏”,分析得出社会分裂动荡,政权更迭频繁,社会秩序和人伦纲常遭到破坏。经济上:根据“长江流城……越来越注重精耕细作”得出江南开发,南北经济发展趋衡。民族关系上:根据“晋宋以来,号洛阳为荒上……长江以北,尽是夷狄”,联系所学可知,魏晋南北朝时期是我国的民族大融合时期,促进了民族交融。

(2)因素:根据所学,可从政治出现短暂或局部的统一;经济上南北差距缩小;民族关系上民族交融推动多元一体格局的复现等角度分析总结。不是复刻。原因:根据所学,可分别从政治、制度、经济等角度分析隋唐不是秦汉的“复刻”,有创新和发展,具体可从隋唐政治上实现“大一统”;创立科举制、三省六部制、租庸调制和两税法;经济重心逐渐南移等角度分析回答。

一、单选题(共17题)

1.据史书记载:“吴平之后,帝诏天下罢军役,示海内大安。”文中的“帝”是指

(

)

A.司马昭

B.司马炎

C.刘渊

D.符坚

2.下图中的内容是对唐代某一事件的描述。该事件是封建统治阶级内部争权夺利的斗争是破坏国家统一的叛乱使中央集权势力大为削

(

)

A.使李世民成为最高统治者

B.沉重地打击了地方割据势力

C.是唐朝由盛到衰的转折点

D.使世家大族退出了历史舞台

3.唐朝的对外开放不仅影响到亚洲文明的发展,而且促进了西方乃至世界文明的进步。唐朝“开放”的表现包括

(

)

①鉴真东渡日本

②玄奘西游天竺

③文成公主入藏

④空海来华求法

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

4.西晋是中国历史上短暂的大一统王朝,导致西晋短命而亡的原因有

(

)

①统治集团的腐朽

②“八王之乱”消耗了西晋国力

③晋惠帝昏庸

④民族压迫政策

A.①③④

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

5.三省六部制是西晋以后长期发展形成,至隋朝正式确立,唐朝进一步完善的一种政治制度。该制度的积极意义在于

(

)

A.解决了中央与地方官员权责不清的弊端

B.完全解决了长期以来君权与相权的矛盾

C.有利于选贤与能,保证中国古代政治清明

D.中央有明确分工与制约,减少了决策失误

6.隋唐时期,以洛阳为中心,建起众多皇家粮仓(见下图),其中含嘉仓至唐天宝八年总储粮量约为5833400石,被称为中国古代最大的粮仓。这反映了

(

)

A.均田制推行防止了土地兼并

B.隋唐时期对农民剥削最沉重

C.大运河开通有利于南粮北运

D.隋唐结束分裂北方长期稳定

7.针对“道”,韩愈指出:“其文诗、书、易、春秋,其法礼、乐、刑、政,其民士、农、工、贾,其位君臣、父子、师友、宾主、昆弟、夫妇,其服麻丝,其居宫室,其食粟、米、果、蔬、鱼、肉,其为道易明,而其为教易行也。”他这是主张

(

)

A.格物致知,加强自身修养

B.排斥佛道,遵循伦理纲常

C.社会有序,万民乐业安居

D.大兴文教,规范社会生活

8.你是唐太宗时的一名中书令,为挫败突厥贵族对内地的掠夺,按唐太宗的旨意起草了一份关于如何出兵防御的诏令,接下来你会

(

)

①交兵部出兵

②交门下省审议

③交尚书省处理

A.①②③

B.②③①

C.①③②

D.②①③

9.《后汉书蔡伦传》记载:自古书契,多编以竹简;“缣(细绢)贵而简重,并不便于人。伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。元兴元年奏上之,帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称‘蔡侯纸’。”依据材料可得出的结论是

(

)

①东汉时期的蔡伦发明了造纸术

②“蔡侯纸”推动了纸的普及应用

③纸的广泛应用和原料没有关系

④皇帝使用推动了造纸术的发展

A.①③

B.②④

C.①②

D.③④

10.845年,唐武宗下诏说,“如闻朝列衣冠,或代承华胄,或在清途,私置质库、楼席,与人争利……今日以后并禁断,仍委御史台察访闻奏”。这从侧面反映出当时

(

)

A.等级制度的森严

B.官僚体制的腐败

C.坊市管理的严格

D.商品经济的发展

11.北魏寇谦之在“以礼度为首”的总原则指导下对道教进行改革,强调修身以求内圣外王,并教生民,佐国扶命。这表明

(

)

A.儒道开始出现融合趋势

B.儒学正统地位受到佛道的挑战

C.道教主动适应社会变革需要

D.“修身、齐家、治国”成为道教的宗旨

12.安史之乱爆发后,安禄山遣重兵沿运河向东进攻河南,力图席卷江淮;睢阳太守许远与张巡率唐军扼运河要冲,死守睢阳十个月,被韩愈誉为“守一城,捍天下”。“睢阳之战”

(

)

A.加速了政治重心南移

B.体现了江淮地位重要

C.导致了唐朝由盛转衰

D.打击了藩镇割据势力

13.隋文帝废除了汉代以来州县长官自辟僚佐的制度,并规定:九品以上地方官,均由中央吏部任免,每年由吏部考核:地方官及僚佐,不许任职本地,而且三年一任,不得连任;地方官赴任,不许携带父母以及15岁以上的儿子。以上规定

(

)

A.推动了官僚政治的确立

B.有利于中央集权的强化

C.完善了科举制度的实施

D.提高了官员的整体素质

14.下表是史籍有关于唐代互市的记载,据此可知,唐代互市是

(

)

记述

出处

唐高祖武德八年(625),“吐谷浑、突厥各请互市,诏皆许之。先是,中国丧乱,民乏耕牛,至是资于戎狄,杂畜被野。”

《唐会要》

“诸官私互市,唯得用帛练(练,白色熟绢)薔綵(綵,彩色丝织物),自外并不得交易。”

《唐六典》

唐玄宗开元十九年(731)九月,吐蕃遣使入唐,“请于赤岭(今青海湟源县西日月山)为互市,许之。

《资治通鉴》

“蕃人嗜乳酪,不得茶,则困以病,故唐、宋以来,行以茶易马法,用制羌、戎。”

《明史·食货志》

A.唐朝政府与少数民族政权的商贸活动

B.保障唐朝边境永久和平的方式

C.中原民族与西北少数民族的商贸活动

D.民族之间互惠互利的经济活动

15.魏晋南北朝时期,许多政治家儒玄双修,以儒学治国,以玄学自修;道教称“求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本”,而不少高僧又有高深的玄学造诣。这反映了当时

(

)

A.儒家思想主导地位动摇

B.玄学逐渐成为统治思想

C.佛道思想社会影响扩大

D.思想文化领域碰撞交融

16.隋唐废除九品中正制,实行科举制,据毛汉光统计,当时科举出身者69%为士族,13%为小姓,寒门占18%。这说明( )

A.隋唐政治仍有贵族政治的特点

B.隋唐选举不再看重门第

C.隋唐科举实现了社会的平等

D.隋唐时期教育得到普及

17.唐代形成了独具特色的谏官制度。谏官不仅要随宰相入阁议事,“有失辄谏”,而且可以随时面奏,不限早晚,“不须令宰相先知”,保证谏官的独立谏诤权。这反映出唐代

(

)

A.中枢决策机构出现异变

B.宰相的地位受到威胁

C.利用谏官制度加强皇权

D.谏官可以监察一切事务

二、综合题(共3题)

18.阅读材料,回答问题。

材料一

下表是部分北魏皇帝列表

谥号

姓名

在位时间(公元)

道武帝

拓跋圭

368—409

太武帝

拓跋焘

424—452

献文帝

拓跋弘

466—471

孝文帝

拓跋宏

471—499

宣武帝

元恪

500—515

孝明帝

元诩

516—527

孝庄帝

元子攸

528—531

孝武帝

元修

532—534

材料二

以下是北朝不同时期的佛像图片

(1)指出材料一内容变化,这些变化分别体现了孝文帝改革的哪些措施?

(2)根据材料二,说明北朝佛像样式演变的趋势并分析原因。

(3)分析上述材料反映的现象对中国历史产生的影响。

19.阅读下列材料,回答问题

材料一

十五年,“经始明堂,改营太庙(改变了鲜卑族的祖先崇拜观念)”。十六年,“告谥孔庙”。十七年,“车驾发京师,南伐……仍定迁都之计”。十九年,“诏不得以北俗之语言于朝廷”。二十年,“诏改姓为元氏”。

——摘自《魏书·高祖纪下》

材料二

孝文帝在魏晋都城的旧址上,遵从《周礼》的规划格局营建洛阳城,改变了秦汉以前宫殿、苑囿的分散布局,将其集中建在中轴线上,此格局显示出皇权至高无上的地位,为唐、宋、元、明、清的都城规划所沿用,还首创了里坊制的布局形制。

——摘编自《华夏文明的核心——古代都城》

材料三

北魏时期的壁画

左图山西大同汉人宋绍祖墓壁画中的人物服饰,垂裙帽、圆领或交领长褶、束腿裤为胡服特点;右图河南龙门石窟《帝后礼佛图》中,鲜卑贵族身穿宽袍大袖为汉服特点。

依据材料指出3项孝文帝的改革措施,概括北魏时期中华文明发展的特点。

20.“大一统秩序”的重生之路——三国两晋南北朝。阅读材料,回答问题。

材料一

中国处于单一政权的统治之下是常态……南北朝都不代表“常态”,但又都以不同的方式推动了“回归”……中国历史的连续性是举世无双的,但“连续性”并不是说一成不变,它是一个动态进程,是在各种波动和“变态”中体现出来……

——阎步克《波峰与波谷》

材料二

三纲者,何谓也?谓君臣、父子、夫妇也。

——班固等《白虎通·三纲六纪》

汉末魏晋时期,经学之风的深刻影响对社会秩序和人伦纲常造成了重大破坏。

——韩东育《关于汉末魏晋世风的历史考察》

材料三

长江流城原本“刀耕水耨”的原始耕垦方式逐渐得到改变……越来越注重精耕细作。东晋政府鉴于江淮地介南北之间,适宜在水稻收割后安排三麦(旱作物)的种植,以济匮乏,于是下诏:”……投秋下种,至夏而熟,继新故之交,于以周济,所益甚大。”

——徐臣攀《汉唐时期农耕区拓展研究》

材料四

晋宋以来,号洛阳为荒上……长江以北,尽是夷狄。……昨至洛阳,始知衣冠士族。并在中原。礼仪富盛,人物殷富。庆之因此羽仪服式悉如魏法,江表士庶竞相模楷。

——摘编自《洛阳伽蓝记》

材料五

(1)根据材料并结合所学知识,分析魏晋南北朝的历史之“变态”的主要表现。

(2)根据材料并结合所学知识.指出魏晋南北朝的历史之“变态”中所蕴含的“回归”的因素,并说明“回归”后的隋唐是否是秦汉的“复刻”。

参考答案

1.B

【详解】

根据材料“吴平之后,帝诏天下罢军役,示海内大安”可知,材料反映的是西晋灭吴,统一全国的内容。结合所学知识可知,266年,司马懿的孙子司马炎篡夺皇位取代魏国建立了晋朝,定都洛阳,史称“西晋”,280年,西晋灭掉吴国,结束了分裂的局面,统一全国,故选B项;排除ACD。

2.C

【详解】

根据图片可知,此历史事件是为安史之乱。结合所学可知,安史之乱是唐朝由盛转衰的标志,选项C正确;玄武门之变使得李世民成为最高统治者,选项A排除;根据材料可知,此事件之后地方割据势力上升,选项B排除;选项D与题无关,排除。

3.D

【详解】

西藏属于中华民族的一部分,不属于域外民族,③错误;①②④均与题意相符,故选D项;排除ABC。

4.D

【详解】

西晋建立之后统治集团迅速腐化,第二代皇帝晋惠帝智力低下且昏庸,源于争夺皇位的“八王之乱”耗尽西晋的国力,再加上对内迁的少数民族实行压迫政策导致他们的反抗,最终西晋短命而亡。①②③④均正确,故选D项;排除ABC。

5.D

【详解】

依据所学知识,唐三省六部制下,中书省负责政令的草拟,门下省负责政令的审核,尚书省负责执行,三省之间分工明确且相互制约,减少了决策的失误,故选D项;A项反映的是关于中央与地方关系问题,而材料是中枢政务机构问题,故排除;三省六部制只是削弱了相权,矛盾并没有得到完全解决,故B项说法不准确;C项是唐朝科举制推行的意义,与题意无关。故选D。

6.C

【解析】

由图片信息可以得出,洛阳地区地处隋唐大运河的枢纽,因此以洛阳为中心,形成了许多重要的皇家粮仓,用以储存南方运来的粮食,体现了运河开通对南粮北运的重要作用,C符合题意;图片所示与均田制无关,A不正确;材料不能得出对农民的剥削沉重与否,B不正确;D与史实不符。

点睛:本题考查了隋唐时期经济的相关知识,古代中国经济发展过程南方经济不断发展,经济地位逐渐提高,北方战乱农业生产经常遭到破坏,因此出现了南粮北运的现象,大运河的开通则满足了南粮北调的需求。

7.B

【详解】

材料重点是探讨维系儒家伦理道德,联系所学可知韩愈是“中唐古文运动”的倡导者,排斥佛道,复兴儒学。故答案为B项。倡导格物致知的是理学,排除A项;CD项不是材料主旨,排除。

8.B

【详解】

根据所学知识可知,唐朝时,三省的职责分别是中书省负责起草政令,门下省负责封驳审议,而尚书省负责执行,尚书省交兵部出兵,故B项正确,ACD选项排除。

9.B

【详解】

“帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称‘蔡侯纸’”说明蔡侯纸推动了纸的普及应用。根据蔡伦造纸材料来看,纸的广泛应用与原料无关,B正确;根据材料可知蔡伦改进了造纸术,而非发明,排除A、C;“帝善其能”指的是皇帝夸奖蔡伦的才能,而非皇帝使用了蔡伦的纸张,排除D。

10.D

【详解】

考查唐朝的经济。材料中唐武宗下诏禁止官僚贵族经商,说明当时官僚贵族经商之风较盛,这是当时商品经济发展的结果,故D项正确。等级森严体现在政治领域,材料主旨是禁止官僚经商,排除A;B、C三项表述与材料主题不符,故排除。

【点睛】

解题关键是从材料中解读出禁止官员经商的背后反映的是商品经济发展。

11.C

【详解】

从材料“对道教进行改革,强调修身以求内圣外王”可以知道,道教的改革受到了儒家思想的影响,道教主动适应社会变革,但不能说明儒道出现了融合,所以答案选C,排除A;材料并没有涉及到儒学正统地位的问题,所以排除B;修身齐家治国是儒家所奉行的理念,排除D。

12.B

【详解】

根据材料,安史之乱时重视江淮,睢阳太守死守睢阳,可知睢阳对当时来讲比较重要,体现了江淮地位的重要性,故B正确;材料与政治重心南移无关,故A错误;安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,与题无关,故C错误;材料与打击藩镇势力无关,故D错误。

13.B

【详解】

根据材料“废除了汉代以来州县长官自辟僚佐的制度”、“九品以上地方官,均由中央吏部任免,每年由吏部考核”、”三年一任,不得连任”,可知是中央加强对地方控制的措施,目的是加强中央集权,故答案为B;秦朝推行郡县制官僚政治取代贵族政治,A选项排除;材料与科举制无关,C选项排除;材料反映的是中央加强对地方控制的措施,与提高官员的整体素质无关,排除D。

14.D

【详解】

材料“中国丧乱,民乏耕牛,至是资于戎狄,杂畜被野”“唯得用帛练(练,白色熟绢)薔綵(綵,彩色丝织物),自外并不得交易”体现的是唐代互市行为有利于民族间的经济发展,D正确;材料中的互市是民间行为,A排除;B说法不符合史实,当时也有少数民族作乱,排除;吐蕃位于西南地区,C排除。故选D。

15.D

【详解】

依据材料“政治家儒玄双修,以儒学治国,以玄学自修;道教称求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本,而不少高僧又有高深的玄学造诣”并结合魏晋南北朝时期的思想可知,魏晋时期儒道佛三教之间相互影响,出现三教并立、三教合一的发展趋势,体现了思想文化领域碰撞交融。D正确;材料体现的是儒佛道三教的碰撞与融合而不是儒学地位的动摇,A错误;儒学自汉武帝后一直是中国的主流思想,B错误;材料反映的是儒佛道三教的碰撞与融合,佛道思想社会影响扩大不符合材料主旨,C错误。故选D。

16.A

【详解】

根据材料和所学知识可知,科举出身者而言,“69%为士族”可以看出选举看重出身门第,也可看出,隋唐政治仍有贵族政治特点,A正确,排除B;“13%为小姓,寒门占18%”体现了出身门第的士族占主流,寒门机会较少,没有实现社会平等,排除C;科举制只是给了寒门考取功名的机会,没有体现教育大范围的普及,排除D。

17.C

【详解】

根据材料可知,唐代谏官不仅要随宰相入阁议事,“有失辄谏”,而且可以随时面奏皇帝,因此,皇帝通过谏官制度,使得下情能够更好地上达,一定程度上加强了皇权,故C项正确;谏官只负责谏议,中枢决策机构并未出现异变,故A项错误;材料并未体现宰相的地位受到威胁,只是强调了“保证谏官的独立谏诤权”,故B项错误;“谏官可以监察一切事务”的说法过于绝对,故D项错误。

18.(1)变化:谥号多采用孝字;拓跋氏改姓为元氏。

措施:尊儒崇礼(以孝治国、改行汉制);改汉姓。

(2)趋势:佛像样式逐渐汉化。

原因:孝文帝改革的汉化政策(或答儒家思想的影响);佛教中国化(本土化)、世俗化;受南朝文化的影响(或答南北文化交融的影响)。

(3)影响:促进了北方民族交融;为隋唐时期国家重新统一奠定了基础;推动了统一多民族国家的发展。

【详解】

(1)变化一问,根据材料北魏皇帝列表中谥号和姓名的纵向对比,可以从这两个角度得出变化:谥号多采用孝字;拓跋氏改姓为元氏。措施一问,根据孝文帝改革的内容可知是行汉制、改汉姓。

(2)趋势一问,根据材料二北朝不同时期的佛像图片的信息,从佛像样式逐渐端庄和严肃,可以得出逐渐汉化的趋势;原因一问,结合所学知识,可以从孝文帝改革的内容、佛教的中国化、南北方的文化交流等角度思考。

(3)根据材料信息和所学知识,可以从对民族融合、对后代隋唐的统一、对统一的多民族国家推动的角度回答即可。

19.措施:尊崇儒家文化,继承汉族礼制;迁都洛阳;遵从《周礼》营建洛阳城;移风易俗等。

特点:交融;以汉族文化为主体;继承和发展。

【详解】

措施,根据材料“经始明堂,改营太庙(改变了鲜卑族的祖先崇拜观念)”“告谥孔庙”等信息可得出尊崇儒家文化,继承汉族礼制;根据材料“车驾发京师,南伐……仍定迁都之计”结合所学可知,体现了孝文帝改革中迁都的措施,即都城从平城迁到洛阳;根据材料“遵从《周礼》的规划格局营建洛阳城”可得出遵从《周礼》营建洛阳城;根据材料“诏不得以北俗之语言于朝廷”“右图河南龙门石窟《帝后礼佛图》中,鲜卑贵族身穿宽袍大袖为汉服特点”等信息可得出孝文帝改革中移风易俗的措施。特点,根据材料“经始明堂,改营太庙”“遵从《周礼》的规划格局营建洛阳城”“诏不得以北俗之语言于朝廷”等信息结合所学知识可知,北魏孝文帝进行汉化改革,促进民族融合和少数民族政权的封建化进程,因此这时期中华文明的发展体现出以汉族文化为主体,少数民族文化与汉族文化的交融与发展的特点。

20.(1)政治上:社会分裂动荡,政权更迭频繁,社会秩序和人伦纲常遭到破坏。

经济上:江南开发,南北经济发展趋衡。

民族关系上:北方胡汉、南方蛮汉的交往、交流,民族交融。

(2)因素政治:为实现统一进行战争,并多次出现短暂或局部的统一;

经济:江南开发推动南方经济尤其是农业的发展,南北差距缩小;

民族:南北方都出现了民族交融的局面,推动多元一体格局的复现。不是复刻。

原因:回归后的隋唐政治上重回“大一统”;产生了新的选官制度科举制;新的中央官制省六部制;赋税制度发生变化:租调制到租庸调制到两税法;经济重心逐渐南移;“中国人”的涵义更加丰富

【详解】

(1)政治上:根据“汉末魏晋时期,经学之风的深刻影响对社会秩序和人伦纲常造成了重大破坏”,分析得出社会分裂动荡,政权更迭频繁,社会秩序和人伦纲常遭到破坏。经济上:根据“长江流城……越来越注重精耕细作”得出江南开发,南北经济发展趋衡。民族关系上:根据“晋宋以来,号洛阳为荒上……长江以北,尽是夷狄”,联系所学可知,魏晋南北朝时期是我国的民族大融合时期,促进了民族交融。

(2)因素:根据所学,可从政治出现短暂或局部的统一;经济上南北差距缩小;民族关系上民族交融推动多元一体格局的复现等角度分析总结。不是复刻。原因:根据所学,可分别从政治、制度、经济等角度分析隋唐不是秦汉的“复刻”,有创新和发展,具体可从隋唐政治上实现“大一统”;创立科举制、三省六部制、租庸调制和两税法;经济重心逐渐南移等角度分析回答。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进