部编七年级文言文比较阅读十三篇课件(共67张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编七年级文言文比较阅读十三篇课件(共67张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 528.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-21 21:42:17 | ||

图片预览

文档简介

(共67张PPT)

五、文言文比较阅读十三篇

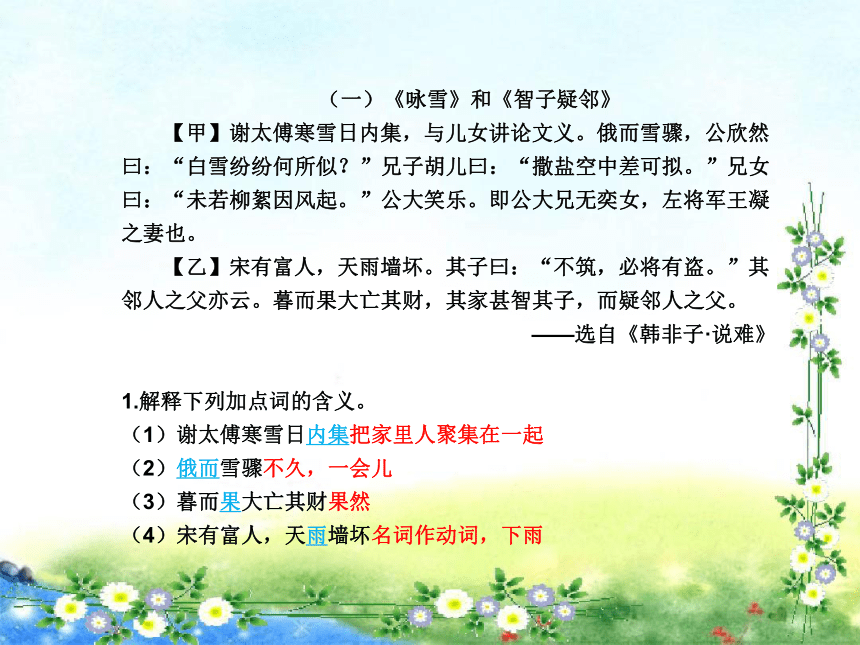

(一)《咏雪》和《智子疑邻》

【甲】谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

【乙】宋有富人,天雨墙坏。其子曰:“不筑,必将有盗。”其邻人之父亦云。暮而果大亡其财,其家甚智其子,而疑邻人之父。

——选自《韩非子·说难》

1.解释下列加点词的含义。

(1)谢太傅寒雪日内集把家里人聚集在一起

(2)俄而雪骤不久,一会儿

(3)暮而果大亡其财果然

(4)宋有富人,天雨墙坏名词作动词,下雨

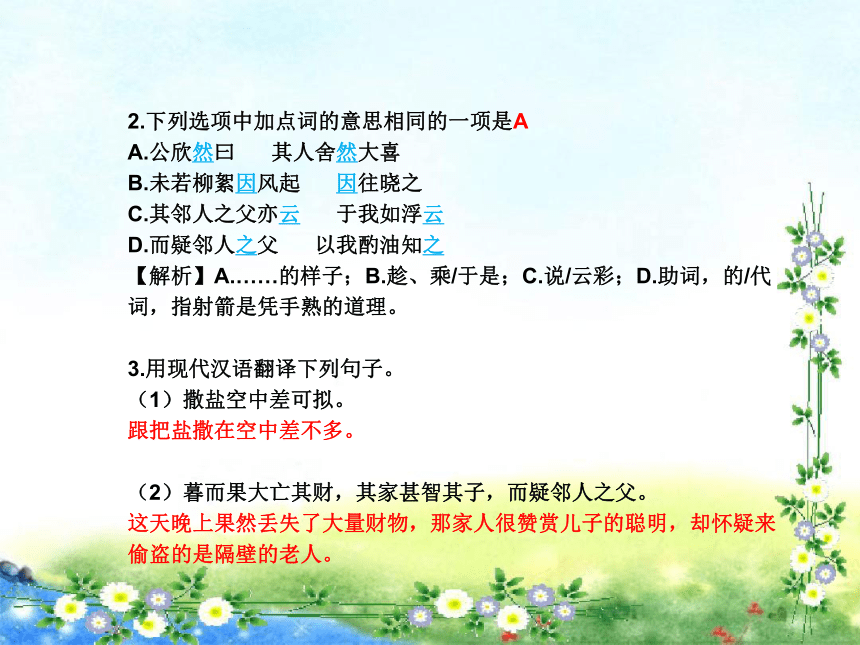

2.下列选项中加点词的意思相同的一项是A

A.公欣然曰

其人舍然大喜

B.未若柳絮因风起

因往晓之

C.其邻人之父亦云

于我如浮云

D.而疑邻人之父

以我酌油知之

【解析】A.……的样子;B.趁、乘/于是;C.说/云彩;D.助词,的/代词,指射箭是凭手熟的道理。

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)撒盐空中差可拟。

跟把盐撒在空中差不多。

(2)暮而果大亡其财,其家甚智其子,而疑邻人之父。

这天晚上果然丢失了大量财物,那家人很赞赏儿子的聪明,却怀疑来偷盗的是隔壁的老人。

4.下列说法不正确的一项是C

A.两篇文章中儿女的回答都体现了他们的聪明才智。

B.【甲】文最后交代兄女(谢道韫)的身份,暗示谢太傅更赞赏谢道韫的才气。

C.【乙】文的故事主旨在于说明人的先见之明。

D.两篇文章都涉及对一个问题的看法,【甲】文从不同角度咏雪,【乙】文从相同角度强调了修补防盗。

5.用“撒盐空中”和“柳絮因风起”来比拟“大雪纷纷”,你认为哪个更好,为什么?

“柳絮因风起”更好。作者没有表态,却在最后补充交代了谢道韫的身份,这是一个有力的暗示,表明他赞赏谢道韫的才气。因为柳絮团状,与雪花相似,漫天飞舞给人以想象和美感,比喻十分传神,而且还给人以春天即将到来的温暖的感觉,有深刻的意蕴。

6.《智子疑邻》有何寓意?这对我们有何启示?

凡事要尊重事实,不能凭主观感情去判断是非,听意见应听正确的,而不要看这意见是什么人提出的,对人不能持偏见。

【译文】【乙】宋国有个富人,(因)天下雨(那个富人家的)墙(被)毁坏。他儿子说:“如果不(赶紧)修筑它,一定会有盗贼进来。”隔壁的老人也这么说。这天晚上果然丢失了大量财物,那家人很赞赏儿子的聪明,却怀疑偷盗是隔壁那个老人干的。

(二)《陈太丘与友期行》和《郭伋传》

【甲】陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

【乙】郭伋始至行部?①,到西河美稷?②,有童儿数百各骑竹马道次迎拜。伋问:“儿曹何自远来?”对曰:“闻使君到,喜,故来奉迎。”伋辞谢之。及事讫,诸儿复送至郭外,问:“使君何日当还?”伋谓别驾从事?③,计日告之。行部既还,先期一日,伋为违信于诸儿,遂止于野亭?④,须期乃入。其为人若此。

——选自《后汉书·郭伋传》

【注释】①郭伋(jí)始至行部:郭伋刚担任并州牧,首次出巡。行部,出巡。②西河美稷:地名。?③别?驾从事:部下官吏。④野亭:郊野外的亭子。

1.解释下列加点词的含义。

(1)太丘舍去舍弃

(2)元方时年七岁当时

(3)下车引之拉,牵拉

(4)郭伋始至行部最初

(5)及事讫完毕

(6)须期乃入等到

2.下列句子中加点词意思相同的一项是D

A.与人期行

须期乃入

B.道次迎拜

次北固山下

C.尔曹何自远来

白雪纷纷何所似

D.诸儿复送至郭外

将复何及

【解析】A.动词,约定/名词,约定的日子;B.顺序/停宿;C.为什么/什么;D.又。

2.下列各组句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是C

A.相委而去

六十而耳顺

B.计日告之

禽兽之变诈几何哉

C.遂止于野亭

其一犬坐于前

D.其为人若此

人不堪其忧

【解析】A.表顺承/表修饰;B.代词,他们/助词,的;C.介词,在;D.代词,他/代词,那。

3.用“/”给下面的句子断句。(限断两处)

有童儿数百/各骑竹马/道次迎拜

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)待君久不至,已去。

等您好久都不来,他已经走了。

(2)伋谓别驾从事,计日告之。

郭伋告诉部下官吏,算好了日子告诉他们。

5.【甲】【乙】两文告诉了我们一个同样的道理:做人要讲信用。但从选材角度看,【甲】文选取的是友人“无信”“无礼”的反面例子,【乙】文选取的是郭伋守信的正面例子;从表达方式看,【甲】文侧重描写,【乙】文侧重叙述。

6.从【甲】【乙】两文的故事中,你还得到了哪些新的启示?(就一个或两个故事来谈均可,至少两条)

①要有礼貌;②要勇于改正错误;③要容许别人改正错误;④成人要为儿童做出好的表率;⑤对儿童也要说话算数;⑥做人要言行一致。

【译文】【乙】郭伋刚担任并州牧,首次出巡,到了西河美稷,有几百个小孩子,每人骑了一根竹竿做的“马”,在路旁迎着郭伋拜见他。郭伋问:“你们为什么从大老远来(见我)?”回答:“听说使君到来,(我们很)高兴,所以来迎接。”郭伋表示感谢。等到事情完毕后,各位孩子再次送(郭伋)到城外,问:“使君哪一天回来?”郭伋请部下官吏计算,把回来的日子告诉了他们。(郭伋)出巡已经回来了,比预定的日子早了一天,郭伋认为(这样做)会对孩子们失信,于是停留在郊野外的亭子里,等到了约定的日子才进入(城里)。郭伋的为人就是如此。

(三)《诫子书》和《周公诫子》

【甲】夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

【乙】成王封伯禽于鲁。周公诫之曰:“往矣,子无以鲁国骄士。吾,文王之子,武王之弟,成王之叔也,又相天子,吾于天下亦不轻矣。然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。吾闻,德行宽裕,守之以恭?①者,荣?②;土地广大,守之以俭?③者,安;禄位尊盛?④,守之以卑者,贵?⑤;人众兵强,守之以畏?⑥者,胜;聪明?⑦睿智?⑧,守之以愚?⑨者,哲?⑩;博闻强记,守之以浅者,智。夫此六者,皆谦德也。夫贵为天子富有四海由??此德也。不谦而失天下,亡其身者,桀、纣是也。可不慎?????欤?”

——选自《韩诗外传》

【注释】①恭:肃敬,谦逊有礼。②荣:荣华显贵。③俭:行为约束而有节制,不放纵。④尊盛:位高势盛。?⑤贵?:地位显要。⑥畏:同“威”,威严。⑦聪明:指明察事理。⑧睿智:聪慧,明智。⑨愚:愚拙,不巧伪。⑩哲:明智,聪明。???由:奉行,遵从。???慎:谨慎,慎重。

1.解释下列加点词的含义。

(1)非学无以广才增长

(2)险躁则不能治性轻薄

(3)又相天子辅佐

(4)博闻强记,守之以浅者见闻广博

2.下列选项中加点词的意思相同的一项是B

A.静以修身

守之以浅者

B.淫慢则不能励精

有龙则灵

C.周公诫之曰

夫君子之行

D.然一沐三握发

然则天下之事

【解析】A.表示后者是前者的目的/用;B.就;C.代词,指伯禽/助词,的;D.然而,但是/如此,这样。

3.用“/”给下面的句子断句。(限断两处)

夫贵为天子/富有四海/由此德也

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)非学无以广才,非志无以成学。

不学习就无法增长才干,没有志向就无法使学业有所成就。

(2)然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。

可是,我还(常常)洗一次头发,要多次停下来,握着自己已散的头发,接待宾客;吃一顿饭,要多次停下来,接待宾客,(即使这样)还怕(因怠慢)失去人才。

5.这两篇短文都是告诫子孙的文章,但中心内容不同。其中【乙】文周公告诫儿子伯禽的中心内容是不要因为受封于鲁国就怠慢轻视人才;【甲】文诸葛亮告诫儿子的中心内容是要立德、修身。

6.【甲】文中有两句话常被人们用作“志当存高远”的座右铭,这两句话是非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

【译文】【乙】周成王将鲁国土地封给周公姬旦的儿子伯禽。周公姬旦告诫儿子说:“去了以后,你不要因为(受封于)鲁国就怠慢人才。我是文王的儿子,武王的弟弟,成王的叔叔,又身兼辅佐皇上的重任,我在天下的地位也不算轻的了。可是洗一次头,要多次停下来,握着自己已散的头发,接待宾客;吃一顿饭,要多次停下来,接待宾客,(即使这样)还怕(因怠慢)失去人才。我听说,用肃敬保持道德品行宽大宽容的人,就可以荣华富贵;封地辽阔,并凭借行为约束而有节制来保有它的人,他的封地必定安定;官职位高势盛,并用谦卑来保有它的人,地位显要;人口众多、军队强大,并用威严来统御它的人,必定会胜利;用愚拙来保有明察事理的聪慧、明智的,就是明智,聪明;见闻广博,记忆力强,并用浅陋浅显来保有它的人,必定智慧。这六点都是谦虚谨慎的美德。尊贵如天子,富裕得拥有天下,便是因为奉行尊崇这些品德。不谦虚谨慎从而失去天下,(进而导致)自己身亡的人,桀、纣就是这样。(你)能不慎重吗?”

(四)《狼》和《黔之驴》

【甲】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行?甚远?。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

【乙】黔无驴,有好事者船载以入。至则无可用,放之山下。虎见之,庞然大物也,以为神。蔽林间窥之,稍出近之,慭慭然?①,莫相知。他日,驴一鸣,虎大骇,远遁,以为且噬己也,甚恐。然往来视之,觉无异能者。益习?②其声,又近出前后,终不敢搏。稍近,益狎?③,荡倚冲冒?④。驴不胜怒,蹄之。虎因喜,计之曰:“技止此耳!”因跳踉?⑤大??⑥断其喉尽其肉乃去。

——选自《柳河东集》

【注释】①慭慭(yìn)然:小心谨慎的样子。②习:熟悉。③狎(xiá):态度亲近而不庄重。④荡倚冲冒:形容虎对驴轻侮戏弄的样子。⑤跳踉(liánɡ):跳跃。⑥?(hǎn):吼叫。

1.解释下列句中加点词的含义。

(1)其一犬坐于前名词作状语,像狗似的

(2)以为且噬己也,甚恐恐惧,害怕

(3)远遁逃跑

(4)觉无异能者特殊

2.下列选项中加点词的意思不相同的一项是C

A.止增笑耳

技止此耳

B.转视积薪后

然往来视之

C.以为神

可以为师矣

D.益习其声

屠自后断其股

【解析】A.只,仅;B.看;C.认为/可以凭借;D.代词,它的。

3.用“/”给下面的句子断句。(限断三处)

因跳踉大?/断其喉/尽其肉/乃去

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

骨头已经扔完了,但是两只狼像原来一样一起追赶。

(2)虎见之,庞然大物也,以为神。

老虎看见它是个巨大的动物,把它当作神(来看待)。

5.整体看这两则材料,我们得知:屠户之所以没有被贪婪、狡诈、凶狠的狼吃掉,是因为他及时丢掉幻想,早下抵抗决心,勇敢机智(或果断地杀死两狼);黔之驴之所以避免不了悲剧命运,是因为它过早暴露自己,和老虎相处太久,让它熟悉了自己(或无异能)。这充分说明了认清形势的重要性。

【译文】【乙】黔地(这里的黔不指贵州)这个地方本来没有驴,有一个喜欢多事的人用船运来(一头驴)进入这个地方。运到后却没有什么用处,就把它放置在山脚下。老虎看到它是个庞然大物,把它当作神(来对待)。躲藏在树林里偷偷看它,(老虎)渐渐小心地出来接近它,不知道它是什么东西。

有一天,驴叫了一声,老虎十分害怕,远远地逃走,认为(驴)要咬自己,非常害怕。但是(老虎)来来回回地观察它,觉得它并没有什么特殊的本领。(老虎)渐渐地熟悉了驴的叫声,又前前后后地靠近它,但始终不敢与它搏斗。(老虎)渐渐地靠近驴,态度更加亲切而不庄重,碰倚靠撞冒犯它。驴非常生气,用蹄子踢老虎。老虎于是很高兴,(心里)盘算着说:“驴的技艺仅仅只是这样罢了!”于是跳起来大吼了一声,咬断了驴的喉咙,吃光了它的肉,才离开。

(五)《穿井得一人》和《三人成虎》

【甲】宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。

【乙】庞恭与太子将质?①于邯郸?②,谓魏王曰:“今一人言市有虎,王信之乎?”曰:“否。”“二人言市有虎,王信之乎?”曰:“寡人疑矣。”“三人言市有虎,王信之乎?”曰:“寡人信之。”庞恭曰:“夫市之无虎明矣然而三人言而成虎;今邯郸之去魏也远于市,而议臣者过于三人矣,愿王察之。”庞恭从邯郸反?③,竟不得见。

——选自《韩非子·内储说上》

【注释】①质:做人质。②邯郸:赵国国都,在今河北邯郸市。③反:通“返”。

1.解释下列加点词的含义。

(1)家无井而出溉汲从井里取水

(2)谓魏王曰对……说

(3)愿王察之明察

(4)而议臣者过于三人矣超过

2.下列选项中加点词的意思相同的一项是D

A.及其家穿井

将复何及

B.宋君令人问之于丁氏

今邯郸之去魏也远于市

C.今邯郸之去魏也远于市

宋之丁氏

D.竟不得见

竟不可得

【解析】A.等到/来得及;B.向/比;C.用于主谓之间,取消句子的独立性/助词,的;D.最后。

3.用“/”给下面的句子断句。(限断一处)

夫市之无虎明矣/然而三人言而成虎

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)得一人之使,非得一人于井中也。

得到一个人的劳力,并非是在井中得到了一个人。

(2)庞恭从邯郸反,竟不得见。

庞恭从邯郸回来,最终还是见不到魏王。

5.你从“穿井得一人”和“三人成虎”这两个故事中悟出了什么道理?

对人对事不能轻信多数人说的,而要多方面进行考察,并以事实为依据做出正确的判断。(或做事要善于调查研究,不要轻信于他人。)

【译文】【乙】庞恭要陪太子到赵国去做人质,庞恭对魏王说:“现在,如果有一个人说街市上有老虎,大王您相信吗?”魏王说:“不相信。”庞恭说:“如果是两个人说街市上有老虎,大王相信吗?”魏王说:“那我就要半信半疑了。”庞恭又说:“如果三个人说街市上有老虎,大王相信吗?”魏王说:“我相信了。”庞恭说:“街市上不会有老虎那是很清楚的,但是三个人说有老虎,就像真有老虎了;如今赵国离魏国,比我们到街市远得多,而议论我的人超过了三个,希望您能明察秋毫。”(后来)庞恭从邯郸回来,最终还是见不到魏王。

(六)《杞人忧天》和《庸人自扰》

【甲】杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡处亡气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”

其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠耶?”

晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”

其人曰:“奈地坏何?”

晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”

其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

【乙】(陆象先)罢为益州大都督府长史、剑南按察使,为政尚仁恕。司马韦抱贞谏曰:“公当峻扑罚以示威,不然,民慢且无畏。”答曰:“政在治之而已,必刑法以树威乎?”卒不从,而蜀化。累徙蒲州刺史,兼河东按察使。小吏有罪,诫遣之,大吏白争,以为可杖,象先曰:“人情大抵不相远,谓彼不晓吾言邪?必责者,当以汝为始。”大吏惭而退。尝曰:“天下本无事,庸人扰之为烦耳。第澄其源,何忧不简邪?”故所至民吏怀之。

——选自《新唐书·陆象先传》

1.解释下列加点词的含义。

(1)因往晓之告知,开导

(2)亦不能有所中伤伤害

(3)为政尚仁恕崇尚

(4)民慢且无畏轻忽,轻视

(5)累徙蒲州刺史多次

(6)大吏白争陈述

2.下列选项中加点词的意思相同的一项是B

A.晓之者亦舍然大喜

不然,民慢且无畏

B.晓之者曰

诫遣之

C.必刑法以树威乎

可以为师矣

D.卒不从,而蜀化

大吏惭而退

【解析】A.……的样子/这样;B.代词,他;C.来/凭借;D.表顺承/表修饰。

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。

地,也不过是堆积起来的土块,它塞满了四面八方所有空虚的地方,没有一个地方没有土块。

(2)政在治之而已,必刑法以树威乎?

政事在于治理罢了,一定要用严刑峻法来树立威严吗?

4.“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”你认为这句话正确吗?为什么?

他对天地星月的解释,是不科学的,只是代表了当时的认识水平,但他那种关心他人的精神,耐心开导的方法,还是值得肯定的。它的主要意义在唤醒人们不要为一些不切实际的事情而忧愁。

5.理解【甲】【乙】两文的内容,说说“杞人忧天”和“庸人自扰”有什么区别?

区别:(1)意义着重点不同:“杞人忧天”偏重在“忧”,指不必要的或无根据的担忧、害怕;“庸人自扰”则偏重“扰”,所指较广泛,除了不必要的担心、害怕之外,还指自找麻烦、自寻烦恼、自讨苦吃等。(2)适用范围不同:“杞人忧天”所指一般限于心理活动(担忧、害怕);“庸人自扰”所指除心理活动外,还兼指不必要的具体行动。

【译文】【乙】(陆象先)被罢去相位,出任益州大都督府长史、剑南道按察使,处理政事崇尚仁德宽恕。司马韦抱贞劝谏说:“你应当严刑拷打惩罚来显示威严,不这样,百姓就会轻忽并且没有畏惧。”陆象先回答说:“政事在于治理罢了,一定要用严刑峻法来树立威严吗?”最终没有听取(韦抱贞的意见),但蜀地百姓得到了教化。陆象先屡次升迁,做到蒲州刺史兼任河东按察使。小吏犯了错误,陆象先训诫他打发他回去,大吏向陆象先陈述、争辩,认为(小吏)应该受杖打,陆象先说:“人情大概相差不多,(你)说他不明白我的话吗?一定要责罚的话,应当从你开始。”大吏惭愧地退了下去。陆象先曾经说:“天下本来没有什么事端,(只是)庸人扰乱它,制造麻烦罢了。只要澄清源头,何愁不简明呢?”所以陆象先到的地方,百姓和官吏都怀念他。

谢谢欣赏

(七)《孙权劝学》和《伤仲永》

【甲】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【乙】金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自

为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍

宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,

复到舅家问焉,曰:“泯然众人矣。”

王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受

之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?

——选自王安石《伤仲永》

1.填空。

(1)【甲】文中鲁肃的话里包含的一个成语是

吴下阿蒙。

(2)【乙】文的作者是“唐宋八大家”之一的王安石。请写出“唐宋八大家”其余七位中的三位:韩愈、柳宗元、欧阳修。

2.解释下列加点词的含义。

(1)卿今当涂掌事当道,当权

(2)即更刮目相待擦拭

(3)世隶耕属于

(4)父异焉对……感到惊异

(5)令作诗让

(6)泯然众人矣消灭,丧失

3.下列句中加点词含义相同的一项是A

A.非复吴下阿蒙

复到舅家问焉

B.士别三日

日扳仲永环谒于邑人

C.蒙乃始就学

指物作诗立就

D.见往事耳

于舅家见之

【解析】A.再;B.天,日子/名词作状语,每天;C.从事/完成;D.了解/看见,见到。

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)但当涉猎,见往事耳。

(你)只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。

(2)日扳仲永环谒于邑人,不使学。

每天引着仲永四处拜访同县的人,不让(仲永)去学习。

5.试比较吕蒙和方仲永在学习方面的差别,并谈谈这两则故事共同说明了一个什么道理。

差别:方仲永天资聪慧,最后却“泯然众人”;吕蒙“当涂掌事”“乃始就学”,却让人“刮目相待”。

道理:强调学习的重要性。

【译文】【乙】金溪有个叫方仲永的百姓,家中世代以耕田为业。仲永长到五岁时,不曾认识书写工具,忽然有一天仲永哭着索要这些东西。他的父亲对此感到诧异,就到邻居那里把那些东西借来给他,仲永立刻写下了四句诗,并亲自题上自己的名字。这首诗以赡养父母和团结同宗族的人为主旨,给全乡的秀才观赏。从此,指定事物让他作诗,方仲永立刻就能完成,并且诗的文采和道理都有值得欣赏的地方。同县的人们对此都感到非常惊奇,渐渐地都以宾客之礼对待他的父亲,有的人(甚至)花钱求取仲永的诗。方仲永的父亲认为这样有利可图,就每天带领着仲永四处拜访同县的人,不让他学习。

我听到这件事很久了。明道年间,我跟随先父回到家乡,在舅舅家见到方仲永,他已经十二三岁了。我叫他作诗,写出来的诗已经不能与从前的名声相称。又过了七年,我从扬州回来,再次到舅舅家去,问起方仲永的情况,回答说:“他的才能消失了,和普通人没有什么区别了。”

王安石说:方仲永的通达聪慧,是先天得到的。他的天赋,比一般有才能的人要优秀得多。但最终成为一个平凡的人,是因为他后天所受的教育还没有达到要求。他得到的天资是那样的好,没有受到正常的后天教育,尚且成为平凡的人;那么,现在那些本来就不是天生聪明,本来就是平凡的人,又不接受后天的教育,难道成为普通人就为止了吗?

(八)《木兰诗》和《木兰从军》

【甲】《木兰诗》(文略)

【乙】木兰者,古时一民间女子也。少习骑,长而益精。值可汗点兵,其父名在军书,与同里诸少年皆次当行。因其父以老病不能行。木兰乃易男装,市鞍马,代父从军,溯黄河,度黑山,转战驱驰,凡十有二年,数建奇功。嘻!男子可为之事女子未必不可为,余观夫木兰从军之事因益信。

1.解释下列加点词的含义。

(1)可汗大点兵征兵

(2)但闻黄河流水鸣溅溅只

(3)朔气传金柝北方

(4)皆次当行军队

(5)数建奇功多次,屡次

(6)溯黄河逆着水流的方向走

2.下列选项中加点词的意思相同的一项是D

A.愿为市鞍马

男子可为之事

B.不知木兰是女郎

是非木杮

C.因其父以老病不能行

可以为师矣

D.木兰乃易男装

蒙乃始就学

【解析】A.为了/做;B.表判断/这;C.因为/凭借;D.于是,就。

3.指出下列各句的修辞手法。

(1)策勋十二转,赏赐百千强。夸张

(2)当窗理云鬓,对镜帖花黄。对偶

(3)东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。排比

(4)将军百战死,壮士十年归。对偶,夸张

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)万里赴戎机,关山度若飞。

远行万里,投身战事,像飞一样地越过一道道关塞山岭。

(2)因其父以老病不能行。

她的父亲因年老多病而不能胜任。

5.有两个成语出自【甲】文,它们是磨刀霍霍和扑朔迷离。

6.怎样评价木兰这一形象?

木兰代父从军,表现了古代北方劳动妇女的英雄气概和爱国主义精神。

【译文】【乙】木兰是古时候的一位民间女子。从小练习骑马,随着年龄的增长技术不断精深。时值可汗点兵,她的父亲也在名册上,和同村的许多年轻人都在此次出征中。她的父亲因年老多病而不能胜任。木兰便女扮男装,买好马鞍,替父亲出征,逆黄河而上,翻越黑山,骑马转战了十余年,多次建立功勋。哈!男子可做的事女子未必不能做,我看到木兰从军之事后便更加相信这个道理了。

(九)《卖油翁》和《南方多没人》

【甲】陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

【乙】南方多没人?①,日与水居也,七岁而能涉,十岁而能浮,十五而能没矣。夫没者岂苟然哉?必将有得于水之道者。日与水居,则十五而得其道;生不识水,则虽壮,见舟而畏之。故北方之勇者,问于没人,而求其所以没,以其言试之河,未有不溺者。故凡不学而务求其道,皆北方之学没者也。

——选自《苏东坡集》

【注释】①没人:能潜水的人。

1.解释下列加点词的含义。

(1)尝射于家圃曾经

(2)康肃笑而遣之打发

(3)夫没者岂苟然哉随便、随意

(4)见舟而畏之畏惧、害怕

2.下列选项中加点词的意思相同的一项是D

A.徐以杓酌油沥之

以我酌油知之

B.乃取一葫芦置于地

问于没人

C.必将有得于水之道者

康肃笑而遣之

D.七岁而能涉

有卖油翁释担而立

【解析】A.用/凭、靠;B.在/向;C.助词,的/代词,他;D.表承接。

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)见其发矢十中八九,但微颔之。

(卖油翁)看到他每十箭射中八九箭,只是对此微微点了点头。

(2)日与水居,则十五而得其道。

(南方人)天天与水为伴,十五岁就了解了潜水的方法。

4.【甲】文中体现陈尧咨傲慢的语句是汝亦知射乎?吾射不亦精乎(尔安敢轻吾射);表明卖油翁观点的语句是无他,但手熟尔(我亦无他,惟手熟尔);【乙】文中北人“以其言试之河,未有不溺者”的原因是生不识水(不学而务求其道)。(用原文回答)

【译文】【乙】南方有很多会潜水的人,是因为他们每天与水为伴,七岁就能趟水过河,十岁就能浮于水面,十五岁就能潜水了。他们潜水的技术,难道是随随便便就是这样的吗?他们必定是掌握了游水的方法。每天与水为伴,十五岁就能了解潜水的方法;有些人生来就不识水性,即使长得强壮,看见船却害怕。所以北方的勇士,向会潜水的人请教,寻求他们能够潜水的方法,按照会潜水的人的话,到河里去试,没有不被淹死的。所以说凡是不通过学习而追求大道的人,都和那些学习潜水的北方人一样。

(十)《陋室铭》和《梅花书屋》

【甲】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

【乙】陔萼楼后老屋倾圮?①,余筑基四尺,乃造书屋一大间。旁广耳室如纱幮?②,设卧榻。前后空地,后墙坛其趾,西瓜瓤大牡丹三株,花出墙上,岁满三百余朵。坛前西府?③二树,花时积三尺香雪。前四壁稍高,对面砌石台,插太湖石数峰。西溪梅骨古劲,滇茶数茎,妩媚其旁。其旁梅根种西番莲,缠绕如璎珞。窗外竹棚,密宝襄盖之。阶下翠草深三尺,秋海棠疏疏杂入。前后明窗,宝襄西府,渐作绿暗。余坐卧其中,非高流佳客,不得辄入。慕倪迂“清閟”?④,又以“云林秘阁”名之。

——选自张岱《陶庵梦忆》

【注释】①圮(pǐ):塌坏,倒塌。②幮(chú):古代一种似橱形的帐子。③西府:是指西府海棠。④倪迂:倪云林。因性情狷介,怪癖多,因此人称为“倪迂”。清閟:倪云林的书阁名。閟,同“闭”。

1.下列句子中加点词的意义和用法完全相同的一项是D

A.又以“云林秘阁”名之

有仙则名

B.窗外竹棚,密宝襄盖之

无案牍之劳形

C.阶下翠草深三尺

下车引之

D.岁满三百余朵

阅十余岁

【解析】A.命名/出名,有名;B.代词,它/用于主谓之间,取消句子独立性;C.下面/走下;D.年。

2.用“/”划分下列句子的停顿。

(1)无/丝竹之乱耳,无/案牍之劳形(画两处)

(2)其旁梅根/种西番莲(画一处)

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)斯是陋室,惟吾德馨。

这是简陋的屋舍,只是我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。

(2)坛前西府二树,花时积三尺香雪。

书房正面台基前种了两棵西府海棠,开花时,繁茂的花朵仿佛是积聚了几尺高的香雪。

4.【甲】文“苔痕上阶绿,草色入帘青”一句写得很好,请自选角度赏析。

句子对仗工整,整齐优美。“上”“入”二字,化静为动,使景物人格化,写出了苔藓、绿草的盎然生机;“绿”“青”二字,色彩清丽,突出了环境的恬静、幽雅,烘托陋室不陋,流露出作者的喜爱之情。

5.请结合具体语句,谈谈刘禹锡的陋室与张岱的梅花书屋有何相似之处。

①环境清幽:刘“苔痕上阶绿,草色入帘青”;张书屋四周种上“西瓜瓤大牡丹三株”“西府二树”“西溪梅”“西番莲”“宝襄”“秋海棠”等。②来此交往的人物不俗:刘“谈笑有鸿儒,往来无白丁”;张“非高流佳客,不得辄入”。

【译文】【乙】陔萼楼后面的老房子倒塌后,我就将它的地基加高四尺,建造了一间大书屋。书屋侧面的耳房用纱幮那样的隔扇隔出来一个休息间,里面安放卧榻。书屋前后都有空地,我在后墙墙根那里栽种了三棵西瓜瓤大的牡丹花树,牡丹长得比墙还高,每年都要开三百多朵花。书房正面台基前种了两棵西府海棠,开花时,繁茂的花朵仿佛是积聚了几尺高的香雪。前院四壁有些高,于是就在墙对面砌石花台,用太湖石树了几座假山。旁边种着枝干苍劲古拙的西溪梅花,还有几株云南茶花,以妩媚的花树来衬托湖石假山。梅花下种着卷曲缠绕如璎珞花样的西番莲覆盖地面。书屋窗外有竹子搭建的凉棚,就种了很多蔷薇花把它覆盖起来。台阶下长着三尺厚的青草,草间疏疏地点缀一些秋海棠。书屋前后窗户都很敞亮,窗外宝襄花和西府海棠因为长得茂盛,绿荫遮住阳光,屋内显得幽静凉爽。我消闲休息都在这个书屋里,不是文才风流的高雅客人,是不允许他进来的。我一向倾慕倪云林的书阁“清閟”,所以又用“云林秘阁”来命名它。

(十一)《爱莲说》和《芙蕖》

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出於泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

——选自《爱莲说》

【乙】自荷钱?①出水之日,便为点缀绿波;及其茎叶既生,则又日高一日,日上日妍。有风既作飘摇之态,无风亦呈袅娜之姿;迨至菡萏?②成花,娇姿欲滴,后先相继;及花中既谢,乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭玉立,犹似未开之花,与翠叶并擎,不至白露为霜,而能事不已。此皆言其可目者也。可鼻,则有荷叶之清香,荷花之异馥?③;避暑而暑为之退,纳凉而凉逐之生。至其可人之口者,则莲实与藕,皆并列盘餐,而互芬齿颊者也。只有霜中败叶,零落难堪,似成弃物矣;乃摘而藏之,又备经年裹物之用。是芙蕖?④也者,无一时一刻,不适耳目之观;无一物一丝,不备家常之用者也。

——选自李渔《闲情偶寄·芙蕖》

【注释】①荷钱:指初生的小荷叶。②菡萏:未开的荷花。③异馥:异香。④芙渠:荷花。

1.解释下列加点词的含义。

(1)不蔓不枝名词作动词,生藤蔓

(2)陶后鲜有闻少

(3)不至白露为霜,而能事不已停止

(4)此皆言其可目者也看、观赏

2.下列句子中加点词的意思和用法相同的一项是C

A.水陆草木之花

乃摘而藏之

B.可远观而不可亵玩焉

此皆言其可目者也

C.自李唐来

自荷钱出水之日

D.濯清涟而不妖

乃摘而藏之

【解析】A.助词,的/代词,它,指霜中败叶;B.可以/合宜,适合;C.从;D.表转折/表并列。

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)莲之爱,同予者何人?

对于莲的喜爱,和我一样的还有什么人呢?

(2)无一时一刻,不适耳目之观。

没有一时一刻不适合人观赏。

4.【甲】文写牡丹、菊有什么作用?

用牡丹和菊来衬托突出莲的高洁品质。菊是正面衬托,牡丹是反面衬托。

5.【甲】【乙】两个文段都写荷花,都表达了作者对荷花的喜爱和赞美之情,但赞美和喜爱的原因有所不同,请用简洁的语言分析。

甲文作者喜爱莲花的原因是基于莲花洁身自好又不孤高自诩的品格。乙文作者喜爱荷花是因为荷花“可看”“可闻”“可吃”“可用”,有实用价值。

【译文】【乙】自从荷叶出水那一天,它就能为一池碧水做点缀;等到它的茎和叶长出,则一天比一天高,每天往上长,每天越来越艳丽。有风时就呈现出飘动摇摆的情态,无风时也有轻盈柔美的风姿;等到花苞开花,姿态娇嫩得简直要滴水,(花儿)便相继开放了;等到花朵凋谢,于是又在花蒂下生出莲蓬,蓬中结了果实,一枝枝独自挺立,还像未开的花一样,和翠绿的叶子一起挺然屹立(在水面上),不到白露时节下霜的时候,它所擅长的本领不会(呈献)完毕。以上都说的是它适于观赏的方面。适宜鼻子(的地方),还有荷叶的清香和荷花特异的香气;(以它来)避暑,暑气就因它而消退,(以它来)纳凉,凉气就因它而产生。至于它可口的地方,就是莲籽与藕都可以放入盘中,一齐摆上餐桌,使人满口香味芬芳。只有霜打的枯萎的叶子,七零八落很不好看,似乎成了被遗弃的废物,但是把它摘下贮藏起来,又可以在明年用来裹东西。这样看来,芙蕖这种东西,没有一时一刻不适于观赏;没有哪部分哪一点不供家常日用。

(十二)《河中石兽》和《北人识菱》

【甲】沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

【乙】北人生而不识菱者,仕于南方。席上啖菱,并壳入口。或曰:“啖菱须去壳。”其人自护其短,曰:“我非不知。并壳者,欲以去热也。”问者曰:“北土亦有此物否?”答曰:“前山后山,何地不有?”夫菱生于水而曰土产,此坐强不知以为知也。

——选自江盈科《绿萝山人集》

1.解释下列加点词的含义。

(1)求二石兽于水中寻找

(2)如其言按照

(3)其人自护其短缺点,这里指自己的无知

(4)或曰有人

2.下列选项中加点词的意思不同的一项是C

A.湮于沙上

仕于南方

B.遂反溯流逆上矣

肃遂拜蒙母

C.何地不有

问女何所思

D.夫菱生于水而曰土产

濯清涟而不妖

【解析】A.介词,在;B.于是;C.哪里/什么;D.表转折。

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)众服为确论。

大家很信服,认为是正确的言论。

(2)并壳者,欲以去热也。

连壳一起吃,是想用(菱)来清热。

4.【甲】文中的“讲学家”与【乙】文中的“北人”有什么共同点?

都是对事物没有确切的认识就主观臆断的人。

5.读了这两个故事,你受到怎样的启发?

人不可能什么都懂,但也不能不懂装懂。遇到问题,要从实际出发,如果不懂装懂,就难免出丑。

【译文】【乙】有个从出生以来就没有见过菱角的北方人,在南方做官。在酒席上吃菱角,连壳一起放到嘴里吃。有人说:“吃菱角要去壳。”他想掩盖自己的错误,于是说:“我不是不知道。连壳一起吃,是为了清热呀!”问的人又问:“北方也有菱角吗?”他说:“前山、后山上,哪里没有呢?”菱角明明是生长在水中的,那个北方人却说是在土里生长的,这是因为他硬把不知道的说成知道的。

(十三)《河中石兽》(节选)和《伊犁凿井》

【甲】《河中石兽》(第三段)

【乙】伊犁城中无井,皆汲水于河。一佐领?①曰:“戈壁皆积沙无水,故草木不生。今城中多老树苟其下无水树安得活?”乃拔木就根下凿井,果俱得泉,特汲水须修绠?②耳。知古称雍州土厚水深,灼然?③不谬。

——选自《阅微草堂笔记》

【注释】①佐领:清代八旗官名。②修绠(gěng):很长的绳子。③灼然:明白清楚的样子。

1.解释下列句中加点的词。

(1)必于石下迎水处啮沙为坎穴冲刷

(2)转转不已停止

(3)求之下流,固颠固然

(4)乃拔木就根下凿井靠近

(5)特汲水须修绠耳只是

(6)故草木不生所以

2.下列句子中加点词的意思相同的一项是D

A.果得于数里外皆汲水于河

B.其反激之力苟其下无水

C.乃拔木就根下凿井乃石性坚重

D.至石之半水陆草木之花

【解析】A.在/从;B.指河水/指老树;C.于是/表判断;D.助词,的。

3.用“/”给下面的句子断句。(限断两处)

今城中多老树/苟其下无水/树安得活

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石。

大概是因为石头的特点是又硬又重,河沙的特点是又松又轻,水不能冲走石头。

(2)知古称雍州土厚水深,灼然不谬。

知道古时称雍州土层厚水很深,那是明白透彻不荒谬的。

5.【甲】文中的“老河兵”和【乙】文中的“佐领”是如何科学地解决实际问题的?请简述。

甲文中的“老河兵”根据石性、沙性和流水反激力等物理属性,以及三者之间的关系,做出正确的判断。乙文中的“佐领”根据一切事物都是有联系的,一切现象都是有原因的。树木之所以能生长,就是因其地下有水,所以拔树打井,就可以打成水井。

【译文】【乙】伊犁城中没有井,(当地人)都是从河中取水。一位官员说:“戈壁上黄沙堆积,没有水,所以草木不生长。现今城里有许多老树,如果它们下面没有水,树怎么能存活?”于是(他)砍掉树木,在靠近树根处往下凿井,果然都得到了泉水,只是取水需要长绳罢了。知道古时称雍州土层厚水很深,那是明白透彻不荒谬的。

谢谢欣赏

五、文言文比较阅读十三篇

(一)《咏雪》和《智子疑邻》

【甲】谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

【乙】宋有富人,天雨墙坏。其子曰:“不筑,必将有盗。”其邻人之父亦云。暮而果大亡其财,其家甚智其子,而疑邻人之父。

——选自《韩非子·说难》

1.解释下列加点词的含义。

(1)谢太傅寒雪日内集把家里人聚集在一起

(2)俄而雪骤不久,一会儿

(3)暮而果大亡其财果然

(4)宋有富人,天雨墙坏名词作动词,下雨

2.下列选项中加点词的意思相同的一项是A

A.公欣然曰

其人舍然大喜

B.未若柳絮因风起

因往晓之

C.其邻人之父亦云

于我如浮云

D.而疑邻人之父

以我酌油知之

【解析】A.……的样子;B.趁、乘/于是;C.说/云彩;D.助词,的/代词,指射箭是凭手熟的道理。

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)撒盐空中差可拟。

跟把盐撒在空中差不多。

(2)暮而果大亡其财,其家甚智其子,而疑邻人之父。

这天晚上果然丢失了大量财物,那家人很赞赏儿子的聪明,却怀疑来偷盗的是隔壁的老人。

4.下列说法不正确的一项是C

A.两篇文章中儿女的回答都体现了他们的聪明才智。

B.【甲】文最后交代兄女(谢道韫)的身份,暗示谢太傅更赞赏谢道韫的才气。

C.【乙】文的故事主旨在于说明人的先见之明。

D.两篇文章都涉及对一个问题的看法,【甲】文从不同角度咏雪,【乙】文从相同角度强调了修补防盗。

5.用“撒盐空中”和“柳絮因风起”来比拟“大雪纷纷”,你认为哪个更好,为什么?

“柳絮因风起”更好。作者没有表态,却在最后补充交代了谢道韫的身份,这是一个有力的暗示,表明他赞赏谢道韫的才气。因为柳絮团状,与雪花相似,漫天飞舞给人以想象和美感,比喻十分传神,而且还给人以春天即将到来的温暖的感觉,有深刻的意蕴。

6.《智子疑邻》有何寓意?这对我们有何启示?

凡事要尊重事实,不能凭主观感情去判断是非,听意见应听正确的,而不要看这意见是什么人提出的,对人不能持偏见。

【译文】【乙】宋国有个富人,(因)天下雨(那个富人家的)墙(被)毁坏。他儿子说:“如果不(赶紧)修筑它,一定会有盗贼进来。”隔壁的老人也这么说。这天晚上果然丢失了大量财物,那家人很赞赏儿子的聪明,却怀疑偷盗是隔壁那个老人干的。

(二)《陈太丘与友期行》和《郭伋传》

【甲】陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

【乙】郭伋始至行部?①,到西河美稷?②,有童儿数百各骑竹马道次迎拜。伋问:“儿曹何自远来?”对曰:“闻使君到,喜,故来奉迎。”伋辞谢之。及事讫,诸儿复送至郭外,问:“使君何日当还?”伋谓别驾从事?③,计日告之。行部既还,先期一日,伋为违信于诸儿,遂止于野亭?④,须期乃入。其为人若此。

——选自《后汉书·郭伋传》

【注释】①郭伋(jí)始至行部:郭伋刚担任并州牧,首次出巡。行部,出巡。②西河美稷:地名。?③别?驾从事:部下官吏。④野亭:郊野外的亭子。

1.解释下列加点词的含义。

(1)太丘舍去舍弃

(2)元方时年七岁当时

(3)下车引之拉,牵拉

(4)郭伋始至行部最初

(5)及事讫完毕

(6)须期乃入等到

2.下列句子中加点词意思相同的一项是D

A.与人期行

须期乃入

B.道次迎拜

次北固山下

C.尔曹何自远来

白雪纷纷何所似

D.诸儿复送至郭外

将复何及

【解析】A.动词,约定/名词,约定的日子;B.顺序/停宿;C.为什么/什么;D.又。

2.下列各组句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是C

A.相委而去

六十而耳顺

B.计日告之

禽兽之变诈几何哉

C.遂止于野亭

其一犬坐于前

D.其为人若此

人不堪其忧

【解析】A.表顺承/表修饰;B.代词,他们/助词,的;C.介词,在;D.代词,他/代词,那。

3.用“/”给下面的句子断句。(限断两处)

有童儿数百/各骑竹马/道次迎拜

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)待君久不至,已去。

等您好久都不来,他已经走了。

(2)伋谓别驾从事,计日告之。

郭伋告诉部下官吏,算好了日子告诉他们。

5.【甲】【乙】两文告诉了我们一个同样的道理:做人要讲信用。但从选材角度看,【甲】文选取的是友人“无信”“无礼”的反面例子,【乙】文选取的是郭伋守信的正面例子;从表达方式看,【甲】文侧重描写,【乙】文侧重叙述。

6.从【甲】【乙】两文的故事中,你还得到了哪些新的启示?(就一个或两个故事来谈均可,至少两条)

①要有礼貌;②要勇于改正错误;③要容许别人改正错误;④成人要为儿童做出好的表率;⑤对儿童也要说话算数;⑥做人要言行一致。

【译文】【乙】郭伋刚担任并州牧,首次出巡,到了西河美稷,有几百个小孩子,每人骑了一根竹竿做的“马”,在路旁迎着郭伋拜见他。郭伋问:“你们为什么从大老远来(见我)?”回答:“听说使君到来,(我们很)高兴,所以来迎接。”郭伋表示感谢。等到事情完毕后,各位孩子再次送(郭伋)到城外,问:“使君哪一天回来?”郭伋请部下官吏计算,把回来的日子告诉了他们。(郭伋)出巡已经回来了,比预定的日子早了一天,郭伋认为(这样做)会对孩子们失信,于是停留在郊野外的亭子里,等到了约定的日子才进入(城里)。郭伋的为人就是如此。

(三)《诫子书》和《周公诫子》

【甲】夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

【乙】成王封伯禽于鲁。周公诫之曰:“往矣,子无以鲁国骄士。吾,文王之子,武王之弟,成王之叔也,又相天子,吾于天下亦不轻矣。然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。吾闻,德行宽裕,守之以恭?①者,荣?②;土地广大,守之以俭?③者,安;禄位尊盛?④,守之以卑者,贵?⑤;人众兵强,守之以畏?⑥者,胜;聪明?⑦睿智?⑧,守之以愚?⑨者,哲?⑩;博闻强记,守之以浅者,智。夫此六者,皆谦德也。夫贵为天子富有四海由??此德也。不谦而失天下,亡其身者,桀、纣是也。可不慎?????欤?”

——选自《韩诗外传》

【注释】①恭:肃敬,谦逊有礼。②荣:荣华显贵。③俭:行为约束而有节制,不放纵。④尊盛:位高势盛。?⑤贵?:地位显要。⑥畏:同“威”,威严。⑦聪明:指明察事理。⑧睿智:聪慧,明智。⑨愚:愚拙,不巧伪。⑩哲:明智,聪明。???由:奉行,遵从。???慎:谨慎,慎重。

1.解释下列加点词的含义。

(1)非学无以广才增长

(2)险躁则不能治性轻薄

(3)又相天子辅佐

(4)博闻强记,守之以浅者见闻广博

2.下列选项中加点词的意思相同的一项是B

A.静以修身

守之以浅者

B.淫慢则不能励精

有龙则灵

C.周公诫之曰

夫君子之行

D.然一沐三握发

然则天下之事

【解析】A.表示后者是前者的目的/用;B.就;C.代词,指伯禽/助词,的;D.然而,但是/如此,这样。

3.用“/”给下面的句子断句。(限断两处)

夫贵为天子/富有四海/由此德也

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)非学无以广才,非志无以成学。

不学习就无法增长才干,没有志向就无法使学业有所成就。

(2)然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。

可是,我还(常常)洗一次头发,要多次停下来,握着自己已散的头发,接待宾客;吃一顿饭,要多次停下来,接待宾客,(即使这样)还怕(因怠慢)失去人才。

5.这两篇短文都是告诫子孙的文章,但中心内容不同。其中【乙】文周公告诫儿子伯禽的中心内容是不要因为受封于鲁国就怠慢轻视人才;【甲】文诸葛亮告诫儿子的中心内容是要立德、修身。

6.【甲】文中有两句话常被人们用作“志当存高远”的座右铭,这两句话是非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

【译文】【乙】周成王将鲁国土地封给周公姬旦的儿子伯禽。周公姬旦告诫儿子说:“去了以后,你不要因为(受封于)鲁国就怠慢人才。我是文王的儿子,武王的弟弟,成王的叔叔,又身兼辅佐皇上的重任,我在天下的地位也不算轻的了。可是洗一次头,要多次停下来,握着自己已散的头发,接待宾客;吃一顿饭,要多次停下来,接待宾客,(即使这样)还怕(因怠慢)失去人才。我听说,用肃敬保持道德品行宽大宽容的人,就可以荣华富贵;封地辽阔,并凭借行为约束而有节制来保有它的人,他的封地必定安定;官职位高势盛,并用谦卑来保有它的人,地位显要;人口众多、军队强大,并用威严来统御它的人,必定会胜利;用愚拙来保有明察事理的聪慧、明智的,就是明智,聪明;见闻广博,记忆力强,并用浅陋浅显来保有它的人,必定智慧。这六点都是谦虚谨慎的美德。尊贵如天子,富裕得拥有天下,便是因为奉行尊崇这些品德。不谦虚谨慎从而失去天下,(进而导致)自己身亡的人,桀、纣就是这样。(你)能不慎重吗?”

(四)《狼》和《黔之驴》

【甲】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行?甚远?。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

【乙】黔无驴,有好事者船载以入。至则无可用,放之山下。虎见之,庞然大物也,以为神。蔽林间窥之,稍出近之,慭慭然?①,莫相知。他日,驴一鸣,虎大骇,远遁,以为且噬己也,甚恐。然往来视之,觉无异能者。益习?②其声,又近出前后,终不敢搏。稍近,益狎?③,荡倚冲冒?④。驴不胜怒,蹄之。虎因喜,计之曰:“技止此耳!”因跳踉?⑤大??⑥断其喉尽其肉乃去。

——选自《柳河东集》

【注释】①慭慭(yìn)然:小心谨慎的样子。②习:熟悉。③狎(xiá):态度亲近而不庄重。④荡倚冲冒:形容虎对驴轻侮戏弄的样子。⑤跳踉(liánɡ):跳跃。⑥?(hǎn):吼叫。

1.解释下列句中加点词的含义。

(1)其一犬坐于前名词作状语,像狗似的

(2)以为且噬己也,甚恐恐惧,害怕

(3)远遁逃跑

(4)觉无异能者特殊

2.下列选项中加点词的意思不相同的一项是C

A.止增笑耳

技止此耳

B.转视积薪后

然往来视之

C.以为神

可以为师矣

D.益习其声

屠自后断其股

【解析】A.只,仅;B.看;C.认为/可以凭借;D.代词,它的。

3.用“/”给下面的句子断句。(限断三处)

因跳踉大?/断其喉/尽其肉/乃去

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

骨头已经扔完了,但是两只狼像原来一样一起追赶。

(2)虎见之,庞然大物也,以为神。

老虎看见它是个巨大的动物,把它当作神(来看待)。

5.整体看这两则材料,我们得知:屠户之所以没有被贪婪、狡诈、凶狠的狼吃掉,是因为他及时丢掉幻想,早下抵抗决心,勇敢机智(或果断地杀死两狼);黔之驴之所以避免不了悲剧命运,是因为它过早暴露自己,和老虎相处太久,让它熟悉了自己(或无异能)。这充分说明了认清形势的重要性。

【译文】【乙】黔地(这里的黔不指贵州)这个地方本来没有驴,有一个喜欢多事的人用船运来(一头驴)进入这个地方。运到后却没有什么用处,就把它放置在山脚下。老虎看到它是个庞然大物,把它当作神(来对待)。躲藏在树林里偷偷看它,(老虎)渐渐小心地出来接近它,不知道它是什么东西。

有一天,驴叫了一声,老虎十分害怕,远远地逃走,认为(驴)要咬自己,非常害怕。但是(老虎)来来回回地观察它,觉得它并没有什么特殊的本领。(老虎)渐渐地熟悉了驴的叫声,又前前后后地靠近它,但始终不敢与它搏斗。(老虎)渐渐地靠近驴,态度更加亲切而不庄重,碰倚靠撞冒犯它。驴非常生气,用蹄子踢老虎。老虎于是很高兴,(心里)盘算着说:“驴的技艺仅仅只是这样罢了!”于是跳起来大吼了一声,咬断了驴的喉咙,吃光了它的肉,才离开。

(五)《穿井得一人》和《三人成虎》

【甲】宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。

【乙】庞恭与太子将质?①于邯郸?②,谓魏王曰:“今一人言市有虎,王信之乎?”曰:“否。”“二人言市有虎,王信之乎?”曰:“寡人疑矣。”“三人言市有虎,王信之乎?”曰:“寡人信之。”庞恭曰:“夫市之无虎明矣然而三人言而成虎;今邯郸之去魏也远于市,而议臣者过于三人矣,愿王察之。”庞恭从邯郸反?③,竟不得见。

——选自《韩非子·内储说上》

【注释】①质:做人质。②邯郸:赵国国都,在今河北邯郸市。③反:通“返”。

1.解释下列加点词的含义。

(1)家无井而出溉汲从井里取水

(2)谓魏王曰对……说

(3)愿王察之明察

(4)而议臣者过于三人矣超过

2.下列选项中加点词的意思相同的一项是D

A.及其家穿井

将复何及

B.宋君令人问之于丁氏

今邯郸之去魏也远于市

C.今邯郸之去魏也远于市

宋之丁氏

D.竟不得见

竟不可得

【解析】A.等到/来得及;B.向/比;C.用于主谓之间,取消句子的独立性/助词,的;D.最后。

3.用“/”给下面的句子断句。(限断一处)

夫市之无虎明矣/然而三人言而成虎

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)得一人之使,非得一人于井中也。

得到一个人的劳力,并非是在井中得到了一个人。

(2)庞恭从邯郸反,竟不得见。

庞恭从邯郸回来,最终还是见不到魏王。

5.你从“穿井得一人”和“三人成虎”这两个故事中悟出了什么道理?

对人对事不能轻信多数人说的,而要多方面进行考察,并以事实为依据做出正确的判断。(或做事要善于调查研究,不要轻信于他人。)

【译文】【乙】庞恭要陪太子到赵国去做人质,庞恭对魏王说:“现在,如果有一个人说街市上有老虎,大王您相信吗?”魏王说:“不相信。”庞恭说:“如果是两个人说街市上有老虎,大王相信吗?”魏王说:“那我就要半信半疑了。”庞恭又说:“如果三个人说街市上有老虎,大王相信吗?”魏王说:“我相信了。”庞恭说:“街市上不会有老虎那是很清楚的,但是三个人说有老虎,就像真有老虎了;如今赵国离魏国,比我们到街市远得多,而议论我的人超过了三个,希望您能明察秋毫。”(后来)庞恭从邯郸回来,最终还是见不到魏王。

(六)《杞人忧天》和《庸人自扰》

【甲】杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡处亡气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”

其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠耶?”

晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”

其人曰:“奈地坏何?”

晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”

其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

【乙】(陆象先)罢为益州大都督府长史、剑南按察使,为政尚仁恕。司马韦抱贞谏曰:“公当峻扑罚以示威,不然,民慢且无畏。”答曰:“政在治之而已,必刑法以树威乎?”卒不从,而蜀化。累徙蒲州刺史,兼河东按察使。小吏有罪,诫遣之,大吏白争,以为可杖,象先曰:“人情大抵不相远,谓彼不晓吾言邪?必责者,当以汝为始。”大吏惭而退。尝曰:“天下本无事,庸人扰之为烦耳。第澄其源,何忧不简邪?”故所至民吏怀之。

——选自《新唐书·陆象先传》

1.解释下列加点词的含义。

(1)因往晓之告知,开导

(2)亦不能有所中伤伤害

(3)为政尚仁恕崇尚

(4)民慢且无畏轻忽,轻视

(5)累徙蒲州刺史多次

(6)大吏白争陈述

2.下列选项中加点词的意思相同的一项是B

A.晓之者亦舍然大喜

不然,民慢且无畏

B.晓之者曰

诫遣之

C.必刑法以树威乎

可以为师矣

D.卒不从,而蜀化

大吏惭而退

【解析】A.……的样子/这样;B.代词,他;C.来/凭借;D.表顺承/表修饰。

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。

地,也不过是堆积起来的土块,它塞满了四面八方所有空虚的地方,没有一个地方没有土块。

(2)政在治之而已,必刑法以树威乎?

政事在于治理罢了,一定要用严刑峻法来树立威严吗?

4.“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”你认为这句话正确吗?为什么?

他对天地星月的解释,是不科学的,只是代表了当时的认识水平,但他那种关心他人的精神,耐心开导的方法,还是值得肯定的。它的主要意义在唤醒人们不要为一些不切实际的事情而忧愁。

5.理解【甲】【乙】两文的内容,说说“杞人忧天”和“庸人自扰”有什么区别?

区别:(1)意义着重点不同:“杞人忧天”偏重在“忧”,指不必要的或无根据的担忧、害怕;“庸人自扰”则偏重“扰”,所指较广泛,除了不必要的担心、害怕之外,还指自找麻烦、自寻烦恼、自讨苦吃等。(2)适用范围不同:“杞人忧天”所指一般限于心理活动(担忧、害怕);“庸人自扰”所指除心理活动外,还兼指不必要的具体行动。

【译文】【乙】(陆象先)被罢去相位,出任益州大都督府长史、剑南道按察使,处理政事崇尚仁德宽恕。司马韦抱贞劝谏说:“你应当严刑拷打惩罚来显示威严,不这样,百姓就会轻忽并且没有畏惧。”陆象先回答说:“政事在于治理罢了,一定要用严刑峻法来树立威严吗?”最终没有听取(韦抱贞的意见),但蜀地百姓得到了教化。陆象先屡次升迁,做到蒲州刺史兼任河东按察使。小吏犯了错误,陆象先训诫他打发他回去,大吏向陆象先陈述、争辩,认为(小吏)应该受杖打,陆象先说:“人情大概相差不多,(你)说他不明白我的话吗?一定要责罚的话,应当从你开始。”大吏惭愧地退了下去。陆象先曾经说:“天下本来没有什么事端,(只是)庸人扰乱它,制造麻烦罢了。只要澄清源头,何愁不简明呢?”所以陆象先到的地方,百姓和官吏都怀念他。

谢谢欣赏

(七)《孙权劝学》和《伤仲永》

【甲】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【乙】金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自

为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍

宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,

复到舅家问焉,曰:“泯然众人矣。”

王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受

之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?

——选自王安石《伤仲永》

1.填空。

(1)【甲】文中鲁肃的话里包含的一个成语是

吴下阿蒙。

(2)【乙】文的作者是“唐宋八大家”之一的王安石。请写出“唐宋八大家”其余七位中的三位:韩愈、柳宗元、欧阳修。

2.解释下列加点词的含义。

(1)卿今当涂掌事当道,当权

(2)即更刮目相待擦拭

(3)世隶耕属于

(4)父异焉对……感到惊异

(5)令作诗让

(6)泯然众人矣消灭,丧失

3.下列句中加点词含义相同的一项是A

A.非复吴下阿蒙

复到舅家问焉

B.士别三日

日扳仲永环谒于邑人

C.蒙乃始就学

指物作诗立就

D.见往事耳

于舅家见之

【解析】A.再;B.天,日子/名词作状语,每天;C.从事/完成;D.了解/看见,见到。

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)但当涉猎,见往事耳。

(你)只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。

(2)日扳仲永环谒于邑人,不使学。

每天引着仲永四处拜访同县的人,不让(仲永)去学习。

5.试比较吕蒙和方仲永在学习方面的差别,并谈谈这两则故事共同说明了一个什么道理。

差别:方仲永天资聪慧,最后却“泯然众人”;吕蒙“当涂掌事”“乃始就学”,却让人“刮目相待”。

道理:强调学习的重要性。

【译文】【乙】金溪有个叫方仲永的百姓,家中世代以耕田为业。仲永长到五岁时,不曾认识书写工具,忽然有一天仲永哭着索要这些东西。他的父亲对此感到诧异,就到邻居那里把那些东西借来给他,仲永立刻写下了四句诗,并亲自题上自己的名字。这首诗以赡养父母和团结同宗族的人为主旨,给全乡的秀才观赏。从此,指定事物让他作诗,方仲永立刻就能完成,并且诗的文采和道理都有值得欣赏的地方。同县的人们对此都感到非常惊奇,渐渐地都以宾客之礼对待他的父亲,有的人(甚至)花钱求取仲永的诗。方仲永的父亲认为这样有利可图,就每天带领着仲永四处拜访同县的人,不让他学习。

我听到这件事很久了。明道年间,我跟随先父回到家乡,在舅舅家见到方仲永,他已经十二三岁了。我叫他作诗,写出来的诗已经不能与从前的名声相称。又过了七年,我从扬州回来,再次到舅舅家去,问起方仲永的情况,回答说:“他的才能消失了,和普通人没有什么区别了。”

王安石说:方仲永的通达聪慧,是先天得到的。他的天赋,比一般有才能的人要优秀得多。但最终成为一个平凡的人,是因为他后天所受的教育还没有达到要求。他得到的天资是那样的好,没有受到正常的后天教育,尚且成为平凡的人;那么,现在那些本来就不是天生聪明,本来就是平凡的人,又不接受后天的教育,难道成为普通人就为止了吗?

(八)《木兰诗》和《木兰从军》

【甲】《木兰诗》(文略)

【乙】木兰者,古时一民间女子也。少习骑,长而益精。值可汗点兵,其父名在军书,与同里诸少年皆次当行。因其父以老病不能行。木兰乃易男装,市鞍马,代父从军,溯黄河,度黑山,转战驱驰,凡十有二年,数建奇功。嘻!男子可为之事女子未必不可为,余观夫木兰从军之事因益信。

1.解释下列加点词的含义。

(1)可汗大点兵征兵

(2)但闻黄河流水鸣溅溅只

(3)朔气传金柝北方

(4)皆次当行军队

(5)数建奇功多次,屡次

(6)溯黄河逆着水流的方向走

2.下列选项中加点词的意思相同的一项是D

A.愿为市鞍马

男子可为之事

B.不知木兰是女郎

是非木杮

C.因其父以老病不能行

可以为师矣

D.木兰乃易男装

蒙乃始就学

【解析】A.为了/做;B.表判断/这;C.因为/凭借;D.于是,就。

3.指出下列各句的修辞手法。

(1)策勋十二转,赏赐百千强。夸张

(2)当窗理云鬓,对镜帖花黄。对偶

(3)东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。排比

(4)将军百战死,壮士十年归。对偶,夸张

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)万里赴戎机,关山度若飞。

远行万里,投身战事,像飞一样地越过一道道关塞山岭。

(2)因其父以老病不能行。

她的父亲因年老多病而不能胜任。

5.有两个成语出自【甲】文,它们是磨刀霍霍和扑朔迷离。

6.怎样评价木兰这一形象?

木兰代父从军,表现了古代北方劳动妇女的英雄气概和爱国主义精神。

【译文】【乙】木兰是古时候的一位民间女子。从小练习骑马,随着年龄的增长技术不断精深。时值可汗点兵,她的父亲也在名册上,和同村的许多年轻人都在此次出征中。她的父亲因年老多病而不能胜任。木兰便女扮男装,买好马鞍,替父亲出征,逆黄河而上,翻越黑山,骑马转战了十余年,多次建立功勋。哈!男子可做的事女子未必不能做,我看到木兰从军之事后便更加相信这个道理了。

(九)《卖油翁》和《南方多没人》

【甲】陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

【乙】南方多没人?①,日与水居也,七岁而能涉,十岁而能浮,十五而能没矣。夫没者岂苟然哉?必将有得于水之道者。日与水居,则十五而得其道;生不识水,则虽壮,见舟而畏之。故北方之勇者,问于没人,而求其所以没,以其言试之河,未有不溺者。故凡不学而务求其道,皆北方之学没者也。

——选自《苏东坡集》

【注释】①没人:能潜水的人。

1.解释下列加点词的含义。

(1)尝射于家圃曾经

(2)康肃笑而遣之打发

(3)夫没者岂苟然哉随便、随意

(4)见舟而畏之畏惧、害怕

2.下列选项中加点词的意思相同的一项是D

A.徐以杓酌油沥之

以我酌油知之

B.乃取一葫芦置于地

问于没人

C.必将有得于水之道者

康肃笑而遣之

D.七岁而能涉

有卖油翁释担而立

【解析】A.用/凭、靠;B.在/向;C.助词,的/代词,他;D.表承接。

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)见其发矢十中八九,但微颔之。

(卖油翁)看到他每十箭射中八九箭,只是对此微微点了点头。

(2)日与水居,则十五而得其道。

(南方人)天天与水为伴,十五岁就了解了潜水的方法。

4.【甲】文中体现陈尧咨傲慢的语句是汝亦知射乎?吾射不亦精乎(尔安敢轻吾射);表明卖油翁观点的语句是无他,但手熟尔(我亦无他,惟手熟尔);【乙】文中北人“以其言试之河,未有不溺者”的原因是生不识水(不学而务求其道)。(用原文回答)

【译文】【乙】南方有很多会潜水的人,是因为他们每天与水为伴,七岁就能趟水过河,十岁就能浮于水面,十五岁就能潜水了。他们潜水的技术,难道是随随便便就是这样的吗?他们必定是掌握了游水的方法。每天与水为伴,十五岁就能了解潜水的方法;有些人生来就不识水性,即使长得强壮,看见船却害怕。所以北方的勇士,向会潜水的人请教,寻求他们能够潜水的方法,按照会潜水的人的话,到河里去试,没有不被淹死的。所以说凡是不通过学习而追求大道的人,都和那些学习潜水的北方人一样。

(十)《陋室铭》和《梅花书屋》

【甲】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

【乙】陔萼楼后老屋倾圮?①,余筑基四尺,乃造书屋一大间。旁广耳室如纱幮?②,设卧榻。前后空地,后墙坛其趾,西瓜瓤大牡丹三株,花出墙上,岁满三百余朵。坛前西府?③二树,花时积三尺香雪。前四壁稍高,对面砌石台,插太湖石数峰。西溪梅骨古劲,滇茶数茎,妩媚其旁。其旁梅根种西番莲,缠绕如璎珞。窗外竹棚,密宝襄盖之。阶下翠草深三尺,秋海棠疏疏杂入。前后明窗,宝襄西府,渐作绿暗。余坐卧其中,非高流佳客,不得辄入。慕倪迂“清閟”?④,又以“云林秘阁”名之。

——选自张岱《陶庵梦忆》

【注释】①圮(pǐ):塌坏,倒塌。②幮(chú):古代一种似橱形的帐子。③西府:是指西府海棠。④倪迂:倪云林。因性情狷介,怪癖多,因此人称为“倪迂”。清閟:倪云林的书阁名。閟,同“闭”。

1.下列句子中加点词的意义和用法完全相同的一项是D

A.又以“云林秘阁”名之

有仙则名

B.窗外竹棚,密宝襄盖之

无案牍之劳形

C.阶下翠草深三尺

下车引之

D.岁满三百余朵

阅十余岁

【解析】A.命名/出名,有名;B.代词,它/用于主谓之间,取消句子独立性;C.下面/走下;D.年。

2.用“/”划分下列句子的停顿。

(1)无/丝竹之乱耳,无/案牍之劳形(画两处)

(2)其旁梅根/种西番莲(画一处)

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)斯是陋室,惟吾德馨。

这是简陋的屋舍,只是我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。

(2)坛前西府二树,花时积三尺香雪。

书房正面台基前种了两棵西府海棠,开花时,繁茂的花朵仿佛是积聚了几尺高的香雪。

4.【甲】文“苔痕上阶绿,草色入帘青”一句写得很好,请自选角度赏析。

句子对仗工整,整齐优美。“上”“入”二字,化静为动,使景物人格化,写出了苔藓、绿草的盎然生机;“绿”“青”二字,色彩清丽,突出了环境的恬静、幽雅,烘托陋室不陋,流露出作者的喜爱之情。

5.请结合具体语句,谈谈刘禹锡的陋室与张岱的梅花书屋有何相似之处。

①环境清幽:刘“苔痕上阶绿,草色入帘青”;张书屋四周种上“西瓜瓤大牡丹三株”“西府二树”“西溪梅”“西番莲”“宝襄”“秋海棠”等。②来此交往的人物不俗:刘“谈笑有鸿儒,往来无白丁”;张“非高流佳客,不得辄入”。

【译文】【乙】陔萼楼后面的老房子倒塌后,我就将它的地基加高四尺,建造了一间大书屋。书屋侧面的耳房用纱幮那样的隔扇隔出来一个休息间,里面安放卧榻。书屋前后都有空地,我在后墙墙根那里栽种了三棵西瓜瓤大的牡丹花树,牡丹长得比墙还高,每年都要开三百多朵花。书房正面台基前种了两棵西府海棠,开花时,繁茂的花朵仿佛是积聚了几尺高的香雪。前院四壁有些高,于是就在墙对面砌石花台,用太湖石树了几座假山。旁边种着枝干苍劲古拙的西溪梅花,还有几株云南茶花,以妩媚的花树来衬托湖石假山。梅花下种着卷曲缠绕如璎珞花样的西番莲覆盖地面。书屋窗外有竹子搭建的凉棚,就种了很多蔷薇花把它覆盖起来。台阶下长着三尺厚的青草,草间疏疏地点缀一些秋海棠。书屋前后窗户都很敞亮,窗外宝襄花和西府海棠因为长得茂盛,绿荫遮住阳光,屋内显得幽静凉爽。我消闲休息都在这个书屋里,不是文才风流的高雅客人,是不允许他进来的。我一向倾慕倪云林的书阁“清閟”,所以又用“云林秘阁”来命名它。

(十一)《爱莲说》和《芙蕖》

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出於泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

——选自《爱莲说》

【乙】自荷钱?①出水之日,便为点缀绿波;及其茎叶既生,则又日高一日,日上日妍。有风既作飘摇之态,无风亦呈袅娜之姿;迨至菡萏?②成花,娇姿欲滴,后先相继;及花中既谢,乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭玉立,犹似未开之花,与翠叶并擎,不至白露为霜,而能事不已。此皆言其可目者也。可鼻,则有荷叶之清香,荷花之异馥?③;避暑而暑为之退,纳凉而凉逐之生。至其可人之口者,则莲实与藕,皆并列盘餐,而互芬齿颊者也。只有霜中败叶,零落难堪,似成弃物矣;乃摘而藏之,又备经年裹物之用。是芙蕖?④也者,无一时一刻,不适耳目之观;无一物一丝,不备家常之用者也。

——选自李渔《闲情偶寄·芙蕖》

【注释】①荷钱:指初生的小荷叶。②菡萏:未开的荷花。③异馥:异香。④芙渠:荷花。

1.解释下列加点词的含义。

(1)不蔓不枝名词作动词,生藤蔓

(2)陶后鲜有闻少

(3)不至白露为霜,而能事不已停止

(4)此皆言其可目者也看、观赏

2.下列句子中加点词的意思和用法相同的一项是C

A.水陆草木之花

乃摘而藏之

B.可远观而不可亵玩焉

此皆言其可目者也

C.自李唐来

自荷钱出水之日

D.濯清涟而不妖

乃摘而藏之

【解析】A.助词,的/代词,它,指霜中败叶;B.可以/合宜,适合;C.从;D.表转折/表并列。

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)莲之爱,同予者何人?

对于莲的喜爱,和我一样的还有什么人呢?

(2)无一时一刻,不适耳目之观。

没有一时一刻不适合人观赏。

4.【甲】文写牡丹、菊有什么作用?

用牡丹和菊来衬托突出莲的高洁品质。菊是正面衬托,牡丹是反面衬托。

5.【甲】【乙】两个文段都写荷花,都表达了作者对荷花的喜爱和赞美之情,但赞美和喜爱的原因有所不同,请用简洁的语言分析。

甲文作者喜爱莲花的原因是基于莲花洁身自好又不孤高自诩的品格。乙文作者喜爱荷花是因为荷花“可看”“可闻”“可吃”“可用”,有实用价值。

【译文】【乙】自从荷叶出水那一天,它就能为一池碧水做点缀;等到它的茎和叶长出,则一天比一天高,每天往上长,每天越来越艳丽。有风时就呈现出飘动摇摆的情态,无风时也有轻盈柔美的风姿;等到花苞开花,姿态娇嫩得简直要滴水,(花儿)便相继开放了;等到花朵凋谢,于是又在花蒂下生出莲蓬,蓬中结了果实,一枝枝独自挺立,还像未开的花一样,和翠绿的叶子一起挺然屹立(在水面上),不到白露时节下霜的时候,它所擅长的本领不会(呈献)完毕。以上都说的是它适于观赏的方面。适宜鼻子(的地方),还有荷叶的清香和荷花特异的香气;(以它来)避暑,暑气就因它而消退,(以它来)纳凉,凉气就因它而产生。至于它可口的地方,就是莲籽与藕都可以放入盘中,一齐摆上餐桌,使人满口香味芬芳。只有霜打的枯萎的叶子,七零八落很不好看,似乎成了被遗弃的废物,但是把它摘下贮藏起来,又可以在明年用来裹东西。这样看来,芙蕖这种东西,没有一时一刻不适于观赏;没有哪部分哪一点不供家常日用。

(十二)《河中石兽》和《北人识菱》

【甲】沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

【乙】北人生而不识菱者,仕于南方。席上啖菱,并壳入口。或曰:“啖菱须去壳。”其人自护其短,曰:“我非不知。并壳者,欲以去热也。”问者曰:“北土亦有此物否?”答曰:“前山后山,何地不有?”夫菱生于水而曰土产,此坐强不知以为知也。

——选自江盈科《绿萝山人集》

1.解释下列加点词的含义。

(1)求二石兽于水中寻找

(2)如其言按照

(3)其人自护其短缺点,这里指自己的无知

(4)或曰有人

2.下列选项中加点词的意思不同的一项是C

A.湮于沙上

仕于南方

B.遂反溯流逆上矣

肃遂拜蒙母

C.何地不有

问女何所思

D.夫菱生于水而曰土产

濯清涟而不妖

【解析】A.介词,在;B.于是;C.哪里/什么;D.表转折。

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)众服为确论。

大家很信服,认为是正确的言论。

(2)并壳者,欲以去热也。

连壳一起吃,是想用(菱)来清热。

4.【甲】文中的“讲学家”与【乙】文中的“北人”有什么共同点?

都是对事物没有确切的认识就主观臆断的人。

5.读了这两个故事,你受到怎样的启发?

人不可能什么都懂,但也不能不懂装懂。遇到问题,要从实际出发,如果不懂装懂,就难免出丑。

【译文】【乙】有个从出生以来就没有见过菱角的北方人,在南方做官。在酒席上吃菱角,连壳一起放到嘴里吃。有人说:“吃菱角要去壳。”他想掩盖自己的错误,于是说:“我不是不知道。连壳一起吃,是为了清热呀!”问的人又问:“北方也有菱角吗?”他说:“前山、后山上,哪里没有呢?”菱角明明是生长在水中的,那个北方人却说是在土里生长的,这是因为他硬把不知道的说成知道的。

(十三)《河中石兽》(节选)和《伊犁凿井》

【甲】《河中石兽》(第三段)

【乙】伊犁城中无井,皆汲水于河。一佐领?①曰:“戈壁皆积沙无水,故草木不生。今城中多老树苟其下无水树安得活?”乃拔木就根下凿井,果俱得泉,特汲水须修绠?②耳。知古称雍州土厚水深,灼然?③不谬。

——选自《阅微草堂笔记》

【注释】①佐领:清代八旗官名。②修绠(gěng):很长的绳子。③灼然:明白清楚的样子。

1.解释下列句中加点的词。

(1)必于石下迎水处啮沙为坎穴冲刷

(2)转转不已停止

(3)求之下流,固颠固然

(4)乃拔木就根下凿井靠近

(5)特汲水须修绠耳只是

(6)故草木不生所以

2.下列句子中加点词的意思相同的一项是D

A.果得于数里外皆汲水于河

B.其反激之力苟其下无水

C.乃拔木就根下凿井乃石性坚重

D.至石之半水陆草木之花

【解析】A.在/从;B.指河水/指老树;C.于是/表判断;D.助词,的。

3.用“/”给下面的句子断句。(限断两处)

今城中多老树/苟其下无水/树安得活

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石。

大概是因为石头的特点是又硬又重,河沙的特点是又松又轻,水不能冲走石头。

(2)知古称雍州土厚水深,灼然不谬。

知道古时称雍州土层厚水很深,那是明白透彻不荒谬的。

5.【甲】文中的“老河兵”和【乙】文中的“佐领”是如何科学地解决实际问题的?请简述。

甲文中的“老河兵”根据石性、沙性和流水反激力等物理属性,以及三者之间的关系,做出正确的判断。乙文中的“佐领”根据一切事物都是有联系的,一切现象都是有原因的。树木之所以能生长,就是因其地下有水,所以拔树打井,就可以打成水井。

【译文】【乙】伊犁城中没有井,(当地人)都是从河中取水。一位官员说:“戈壁上黄沙堆积,没有水,所以草木不生长。现今城里有许多老树,如果它们下面没有水,树怎么能存活?”于是(他)砍掉树木,在靠近树根处往下凿井,果然都得到了泉水,只是取水需要长绳罢了。知道古时称雍州土层厚水很深,那是明白透彻不荒谬的。

谢谢欣赏