2021-2022学年高中语文统编版选择性必修上册8.《大卫 科波菲尔(节选)》课件38张

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版选择性必修上册8.《大卫 科波菲尔(节选)》课件38张 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-20 18:49:19 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

《大卫·科波菲尔》作品总体介绍

《大卫·科波菲尔》(1850)是半自传体的小说,它的成就超过了狄更斯所有其他作品。于1849至1850年间,分二十个部分逐月发表,被称为他“心中最宠爱的孩子”。当时由于英、法革命运动的失败,资产阶级的反动势力更加嚣张,狄更斯对社会的认识不断深化,从而作品反映的社会生活也更加广阔。它通过一个孤儿的不幸遭遇描绘了一幅广阔而五光十色的社会画面,揭露了资产阶级对劳动人民的剥削、司法界的黑暗腐败和议会对人民的欺压。作品塑造了不同阶层的典型人物,特别是劳动者的形象,表现了作者对弱小者的深切同情。作者还企图通过大卫·科波菲尔的最后成功鼓舞人们保持对生活的信心,极力培养读者的人道主义观点。这部小说最后仍以一切圆满作为结局,表现了作者的一贯创作思想。

常识——自传体小说

自传体小说是传记体小说的一种,是从主人公自述生平经历和事迹角度写成的一种传记体小说。

这种小说是在作者亲身经历的真人真事的基础上,运用小说的艺术写法和表达技巧经过虚构、想象、加工而成。

它一方面不同于一般的自传和回忆录,另一方面又必须以作者或自述主人公为原型。比如,卢梭的《忏悔录》、高尔基的《童年》《在人间》《我的大学》等。

自传是传记的一种,以记叙人物生平事迹为主。

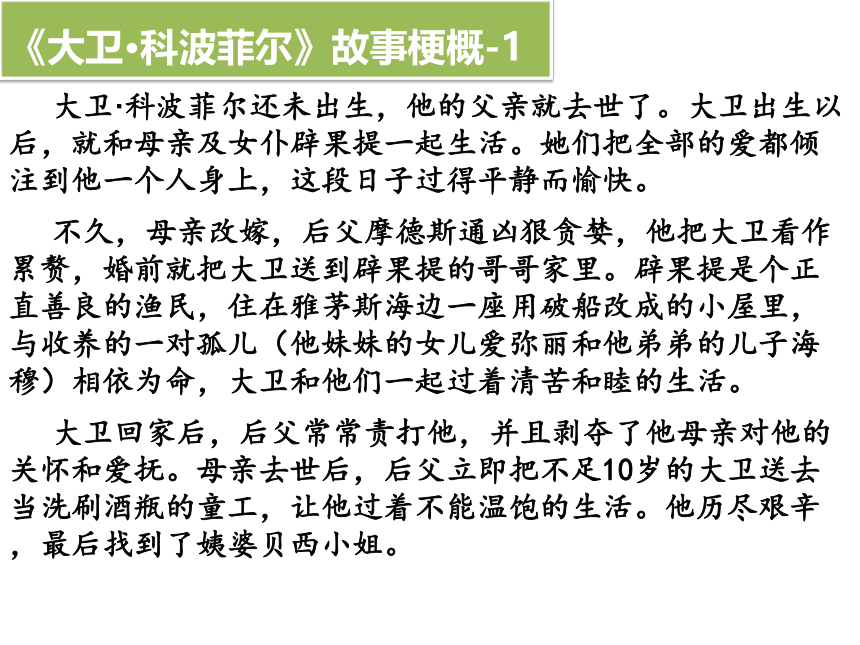

《大卫·科波菲尔》故事梗概-1

大卫·科波菲尔还未出生,他的父亲就去世了。大卫出生以后,就和母亲及女仆辟果提一起生活。她们把全部的爱都倾注到他一个人身上,这段日子过得平静而愉快。

不久,母亲改嫁,后父摩德斯通凶狠贪婪,他把大卫看作累赘,婚前就把大卫送到辟果提的哥哥家里。辟果提是个正直善良的渔民,住在雅茅斯海边一座用破船改成的小屋里,与收养的一对孤儿(他妹妹的女儿爱弥丽和他弟弟的儿子海穆)相依为命,大卫和他们一起过着清苦和睦的生活。

大卫回家后,后父常常责打他,并且剥夺了他母亲对他的关怀和爱抚。母亲去世后,后父立即把不足10岁的大卫送去当洗刷酒瓶的童工,让他过着不能温饱的生活。他历尽艰辛,最后找到了姨婆贝西小姐。

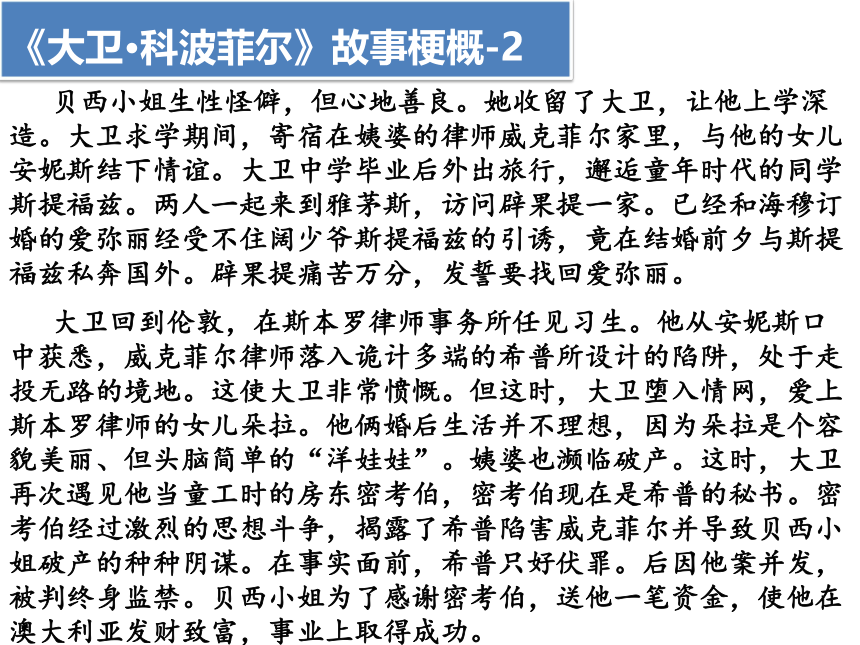

《大卫·科波菲尔》故事梗概-2

贝西小姐生性怪僻,但心地善良。她收留了大卫,让他上学深造。大卫求学期间,寄宿在姨婆的律师威克菲尔家里,与他的女儿安妮斯结下情谊。大卫中学毕业后外出旅行,邂逅童年时代的同学斯提福兹。两人一起来到雅茅斯,访问辟果提一家。已经和海穆订婚的爱弥丽经受不住阔少爷斯提福兹的引诱,竟在结婚前夕与斯提福兹私奔国外。辟果提痛苦万分,发誓要找回爱弥丽。

大卫回到伦敦,在斯本罗律师事务所任见习生。他从安妮斯口中获悉,威克菲尔律师落入诡计多端的希普所设计的陷阱,处于走投无路的境地。这使大卫非常愤慨。但这时,大卫堕入情网,爱上斯本罗律师的女儿朵拉。他俩婚后生活并不理想,因为朵拉是个容貌美丽、但头脑简单的“洋娃娃”。姨婆也濒临破产。这时,大卫再次遇见他当童工时的房东密考伯,密考伯现在是希普的秘书。密考伯经过激烈的思想斗争,揭露了希普陷害威克菲尔并导致贝西小姐破产的种种阴谋。在事实面前,希普只好伏罪。后因他案并发,被判终身监禁。贝西小姐为了感谢密考伯,送他一笔资金,使他在澳大利亚发财致富,事业上取得成功。

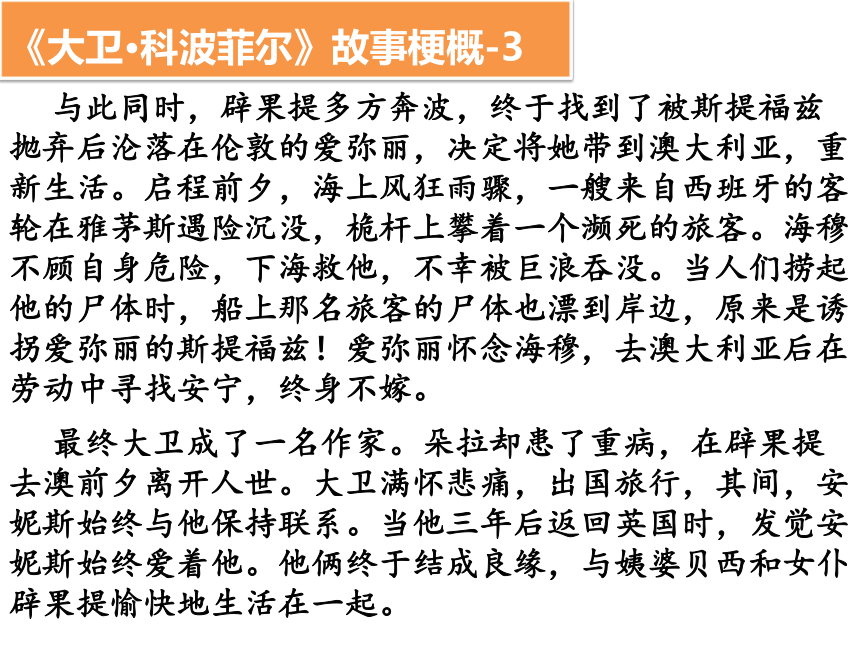

《大卫·科波菲尔》故事梗概-3

与此同时,辟果提多方奔波,终于找到了被斯提福兹抛弃后沦落在伦敦的爱弥丽,决定将她带到澳大利亚,重新生活。启程前夕,海上风狂雨骤,一艘来自西班牙的客轮在雅茅斯遇险沉没,桅杆上攀着一个濒死的旅客。海穆不顾自身危险,下海救他,不幸被巨浪吞没。当人们捞起他的尸体时,船上那名旅客的尸体也漂到岸边,原来是诱拐爱弥丽的斯提福兹!爱弥丽怀念海穆,去澳大利亚后在劳动中寻找安宁,终身不嫁。

最终大卫成了一名作家。朵拉却患了重病,在辟果提去澳前夕离开人世。大卫满怀悲痛,出国旅行,其间,安妮斯始终与他保持联系。当他三年后返回英国时,发觉安妮斯始终爱着他。他俩终于结成良缘,与姨婆贝西和女仆辟果提愉快地生活在一起。

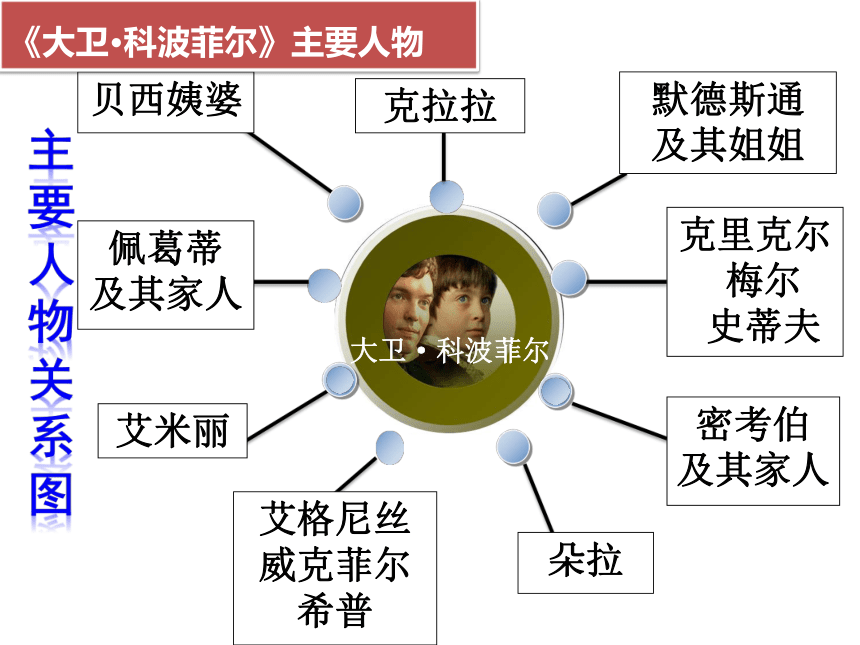

主要人物关系图

大卫·科波菲尔

贝西姨婆

克拉拉

默德斯通

及其姐姐

佩葛蒂

及其家人

克里克尔

梅尔

史蒂夫

艾米丽

艾格尼丝

威克菲尔

希普

朵拉

密考伯

及其家人

《大卫·科波菲尔》主要人物

《大卫·科波菲尔》内容概括

全书采用第一人称叙事,融进了作者本人的许多生活经历。小说讲述了主人公大卫从幼年至中年的生活历程,以“我”的出生为源,将朋友的真诚与阴暗、爱情的幼稚与冲动、婚姻的甜美与琐碎、家人的矛盾与和谐汇聚成一条溪流,在命运的河床上缓缓流淌,最终融入宽容壮美的大海。其间夹杂各色人物与机缘。语言诙谐风趣,展示了19世纪中叶英国的广阔画面,反映了狄更斯希望人间充满善良正义的理想。

小说自始至终采用第一人称叙事,每一个读者都会从天真无邪的大卫身上唤回对自己童年的回忆。

《大卫·科波菲尔》作者查尔斯·狄更斯

他,被高尔基称赞为“不仅是一位反映了现实,而且还尽力对现实起作用的作家”;被萧伯纳评价为“是一位革命者,敢于蔑视重议院”;被后人赞誉为是十九世纪英国最伟大的小说家,他就是狄更斯,他是英国19世纪伟大的批判现实主义作家,是继莎士比亚之后对世界文学产生巨大影响的小说家。

查尔斯·约翰·赫芬姆·狄更斯(1812----1870),是十九世纪英国最伟大的批判现实主义作家,同时也是一位以反映现实生活见长的作家。生于朴次茅斯的波特西地区,狄更斯的父亲是海军中的小职员,嗜酒成性,挥霍无度,常常入不敷出。他从小就能演会唱,所以常被父亲带到酒店去表演节目。10岁时,全家被迫迁入负债者监狱,11岁起就承担了繁重的家务。16岁时在一家律师事务所当缮写员,走遍伦敦的大街小巷,20岁开始当报馆采访员,报道下议院。1837年他完成了第一步长篇小说《匹克威克外传》,先后出版了《雾都孤儿》《双城记》《远大前程》《艰难时世》《大卫·科波菲尔》《老古玩店》《董贝父子》等。狄更斯在《大卫·科波菲尔》第十一章中,把他的创作方法概括为“经验想象,糅合为一”。马克思把他和萨克雷等称誉为英国的“一批杰出的小说家”。他的作品艺术上以妙趣横生的幽默、细致入微的心理分析,以及现实主义与浪漫主义气氛的有机结合著称。

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。批判现实主义文学是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。最早作出“现实主义是批判”论断的是法国作家蒲鲁东,正式提出“批判现实主义”并给它下定义的是高尔基。批判现实主义突出的特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。批判现实主义的代表作家有司汤达、巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰等。

了解“批判现实主义”

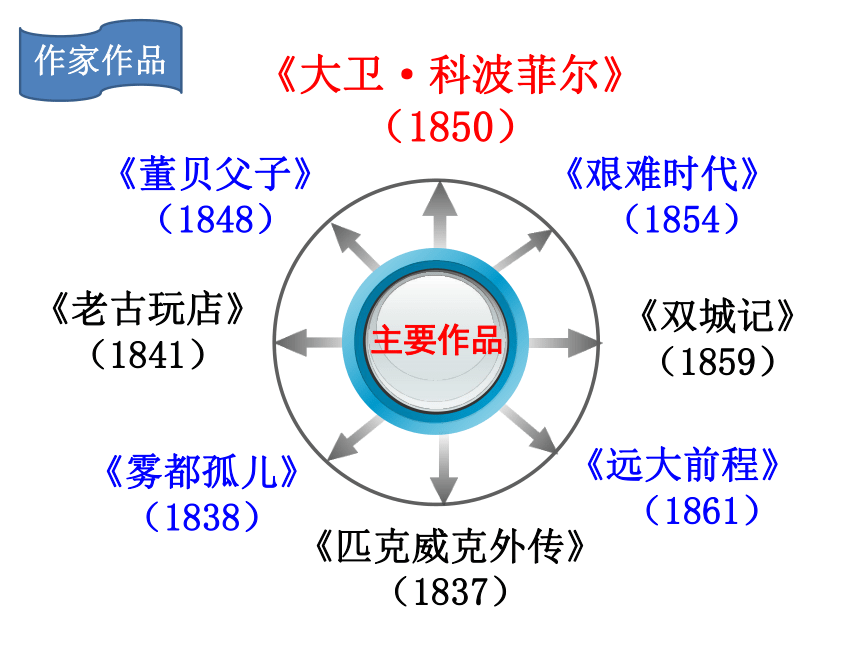

主要作品

《雾都孤儿》

(1838)

《老古玩店》

(1841)

《董贝父子》

(1848)

《大卫·科波菲尔》

(1850)

《艰难时代》

(1854)

《双城记》

(1859)

《远大前程》

(1861)

《匹克威克外传》

(1837)

作家作品

写作背景

不幸的童年

冷酷的社会

狄更斯出身寒微,祖父、祖母都长期在克鲁勋爵府当佣人。父亲约翰是海军军需处职员,嗜酒成性,挥霍无度,常常入不敷出。狄更斯仅上了两年小学就进伦敦一家黑鞋油作坊当童工。10岁时,全家被迫迁入负债者监狱。家人出狱后,他又进学校念了两年书,终因家贫而再次失学。他一生受到的正规教育,总共才四年。他从小就能演会唱,所以常被父亲带到酒店去表演节目。11岁起就承担了繁重的家务。16岁时在一家律师事务所当缮写员,走遍伦敦的大街小巷,20岁开始当报馆采访员,报道下议院。

童年不寻常的经历促使他早熟、早慧,亲身体验了社会底层人们的不幸,对他的文学事业大有益处。19世纪50年代,当时英国正处于工业革命后期,在经济、政治、文化上都居于世界领先地位。然而,社会两极分化,上层人物穷奢极侈而劳动人民却饱尝失业、贫困、疾病、饥饿之苦。狄更斯打心眼里同情不幸的人们,尤其是像他一样的少年儿童,他在日后的创作中着力描写这个群体。

走进本文

“大卫·科波菲尔”是本书的主人公,作者在他身上寄予了自己的情感。作者通过主人公大卫一生的悲欢离合,多层次多角度地揭示了当时社会的真实面貌,突出地表现了金钱对婚姻、家庭和社会的腐蚀作用。

《大卫·科波菲尔》全书采用第一人称叙事,其中融进了作者本人许多的生活经历,本书节选的是第十一章,前面的情节是:大卫·科波菲尔出生前,父亲就去世了。大卫从小和母亲克莱拉、善良的女仆佩格蒂相依为命。天真无知、不知人世险恶的克莱拉被冷酷阴险的谋得斯通先生哄骗,改嫁给他。大卫遭到谋得斯通的虐待,被送进寄宿学校,他在学校里结识了斯蒂福思、雷特德尔等人,母亲去世后,谋得斯通霸占了科波菲尔家的财产,把大卫送到谋得斯通-格林比货行当童工。

题目解说

预习检查1

字音积累

招揽(

lǎn

)诨名(hùn)

颤抖(chàn)

佣金(yònɡ)

咄咄(duō)

污垢(gòu)

呜咽(yè)

契据

(qì)

孤苦伶仃(líng

dīng)

放肆(sì) 纠葛(gé) 干酪(lào)

琢磨(zuó

mo)

邋遢(

lā

ta

)

褪色(

tuì)?

?诉讼(sòng)

慰藉(jiè)

褴褛(lán

lǚ)

誊写(ténɡ)

铁蒺藜(jí

li)

预习检查2

词义识记

局促不安:意思是拘谨不自然,形容举止拘束,心中不安。

自食其果:比喻自己做了坏事,自己遭受到损害或惩罚。

能屈能伸:能弯曲也能伸展,指人在不得志的时候能忍耐,在得志的时候能施展才干、抱负。

孤苦伶仃:形容孤独困苦,无依无靠。

屈尊俯就:委屈对方俯下身将就你。有对方高人一等,看不起人的意思。

孑然一身:孤孤单单一个人。

泣不成声:哭得喉咙哽住,出不来声音,形容极度悲伤。

明媒正娶:旧时指有媒人说合,按传统结婚仪式迎娶的婚姻。

初步感知1

《大卫

·

科波菲尔》(节选)写了哪些人物?

本文所写人物并不复杂,主要人物是米考伯先生——房东。

“我”——主人公,童工

昆宁先生——账房

米克

沃克——童工粉白

土豆——童工

米考伯太太——房东太太

霍普金斯船长——米考伯的牢友

初步感知2

初读课文,小说节选部分叙述了大卫在格林比货行当童工的经历,共写了哪些主要的事请呢?(梳理故事情节,划分结构层次,概括每部分大意。

)

序幕(1-5段)“我”来到谋得斯通-格林比货行当童工。

开端(6-23段)米考伯先生邀请“我”做他的房客。

发展(24-44段)米考伯一家被人催债,靠典当度日。

高潮(45-51段)米考伯一家入住监狱。

结局(52-54段)

“我”有了新的住所,米考伯先生度过最危急的关头,“我”收获了丰富的人生感悟。

《大卫

·

科波菲尔》(节选)

“我”到货行做童工

“我”入住米考伯家

“我”搬离米考伯家

环境恶劣

生活贫苦

初识米考伯

入住米考伯家

米考伯被追债

和米考伯太太成为知己

米考伯入狱

“我”探视米考伯

“我”搬离米考伯家

还可以这样划分层次

本文的线索是什么?请简要分析。

通过结识米考伯夫妇,紧扣“成长”这一线索,体现了“我”的善良以及对造成米考伯夫妇这一切社会根源的深刻批判。

初步感知3

小说线索●情节

本文情节:

交代“我”的遭遇,到货行做童工——初识米考伯先生——入住米考伯先生家——米考伯先生入狱,我去探视——“我”搬离米考伯家,另觅住处——米考伯先生度过最危急的关头——“我”收获了感悟。

明确:

1.收入有限,生活困顿。“我”每周只有六七先令的工资,这是“我”全部的生活来源,如果忍不住买了点心铺门口摆着的半价出售的陈糕点,那么午餐就只能买个小面包卷或一小块布丁充饥。

2.内心孤独,充满痛苦。在“我”窘困的生活中,“从来没有人给过我任何劝告、建议、鼓励、安慰、帮助和支持”,“我”内心的痛苦无处倾诉,只能千方百计地默默忍受。

3.受到肯定,颇有地位。为不受人轻视和侮辱,“我”总是埋头干活,果然“我”很快变得快捷、熟练,再加之“我”的行为和态度跟其他人有所不同,所以“我在摩德斯通格林拜货行也还有点地位”,其他人总管“我”叫“小先生”或“小萨福克人”。

1.“我”在谋得斯通——格林比货行的生活如何?

走进课文,思考问题

2.“我”初到谋得斯通——格林比货行心情如何?试结合相关语句分析。

走进课文,思考问题

“我”初到谋得斯通—格林比货行时,心情低落,内心痛苦。

例如:“我竟沦落到跟这样一班人为伍,内心隐藏的痛苦,真是无法用语言表达”,由“沦落”一词可以看出,大卫对自己成为小童工一事,充满抵触心理;“痛苦”则直接宣泄出他当时的心境;这种痛苦“无法用语言表达”,则更见痛苦之深。

3.面对自己的入狱,米考伯先生的心态有何变化?

走进课文,思考问题

极度沮丧→兴高采烈。

一开始,他的内心是沮丧的。他用“末日到了”来形容自己的入狱,并郑重地给予“我”劝告;

当渡过了最危急的关头时,他又变得兴高采烈起来,认为自己就会手头有钱,过上全新的生活。

4.为什么说星期六晚上,是“我”最高兴的时候?

走进课文,思考问题

①周六晚上是发放工资的时候,对于生活窘迫、自食其力的“我”来说,这笔微薄的薪水相当令人激动。此刻的“我”物质相对富足;

②周六晚上回家后,米考伯太太往往对“我”诉说起最伤心的知心来,“我”感受到自己是被需要的,是被当做朋友的。此刻的“我”精神上是富足的。

③周六晚上回家比平时早,我的时间相对自由,我可以进店铺看看,琢磨一下这笔工资可以买些什么,此刻的“我”时间上也是富足的。

1.作者是从哪些方面刻画米考伯先生的?突出了他怎样的性格特点?

①肖像描写、神态描写,刻画了米考伯先生的衣着打扮,写出了他的经济拮据以及他爱慕虚荣(爱面子)、虚伪、故作文雅的性格特点;

②语言描写,写米考伯先生为大卫带路,并为他找到一条最便捷的路,说明他是一个热心善良的人;

③动作描写,写出债主来临时和离开后米考伯先生的一系列动作,说明他生活艰难,没有责任感,是一个乐天派;

④细节描写,写出米考伯先生是一个经济窘迫的负债者。

米考伯先生是一个经济窘迫、热心善良、乐观积极但爱慕虚荣、讲究排场、不切实际、挥霍无度、没有责任感的底层负债者形象。

人物形象1

2.简要概括米考伯太太的形象特点。作者对米考伯夫妇的态度是什么?

——

米考伯太太生活艰难、不切实际(不务实)、不懂持家、爱慕虚荣、喜欢挥霍,但是善良,乐善好施,不贪小便宜,对米考伯不离不弃。她将娘家的辉煌成天挂在嘴边,虽然她的“娘家人”也并没有出现;她不懂持家之道,她用典当生活用品的钱来大吃大喝。

——作者一方面同情他们悲惨的遭遇,但又对他们的缺点加以温和的讽刺,用喜剧的方式巧妙地避免了他们的悲剧色彩。

人物形象2

3.主人公大卫·科波菲尔是一个什么样的形象?

——

主人公大卫·科波菲尔是一个孤苦伶仃、痛苦寂寞、善良勤奋、重视友谊、渴望温情的形象。

他在货行做童工,自食其力,尽管拿着微薄的薪水,但是他能尽力把事情做好。在和米考伯一家的交往中,对这家人产生了深厚的感情。为米考伯的债务忧心;主动把剩下的两三先令送给米考伯夫人,并能帮助米考伯夫人去典当餐具;到监狱里去探望米考伯先生。

人物形象3

小说中的环境描写具有什么作用?

自然环境:指的是对人物活动的时间、地点、季节、气候、以及景物等的描写。

社会环境:指的是对特定的时代背景及人物生活环境的描写。

作用:

(1)

交代故事发生的时间、地点、节令,暗示社会环境。

(2)

渲染气氛,奠定情感基调。

(3)

突出……环境特点,营造……意境。

(4)

激发读者的阅读兴趣。

(5)

交代了人物活动及其成长的时代背景,揭示了各种复杂的社会关系。

(6)

推动了故事情节的发展,为下文做铺垫。

(7)

揭示、暗示或升华文章的主题。

环境描写

温故而知新●

划出文中有关环境描写的语句,讨论并分析这些环境描写的作用。

(1)

对货行的描写

a.自然环境方面,

交代了“我”当时工作的地方环境恶劣:外部狭窄、泥泞;内部破败不堪,腐臭难闻。

b.人物方面,

衬托了人物当时灰暗的心境,反映了人物悲惨的遭遇。

c.社会环境方面,

展现了当时英国的社会风貌,资本家为了雇佣更加廉价的劳动力而大量使用童工,揭露了盛世下的阴暗面,批驳了资本主义社会中一味追逐私利而不顾道德底线和法度情理的丑恶行径,体现了作者对英国童工制度的指责,严重侵犯了人权,不合人道。

d.主旨方面,

揭示社会差异的悬殊,社会问题的日益显现,昭示着建立健全社会保障体系的重要性。表现了作者对人道主义的强烈呼唤。

环境描写

脏乱的环境,浓缩的时代

(2)

对米考伯住宅的描写

a.环境方面,

“破破烂烂”、“全部空空”突出了米考伯先生一家生活的窘境。

b.情节方面,

推动了故事情节的发展,为下文米考伯先生被追债与入狱做铺垫。

c.人物方面,

也从侧面突出了米考伯夫妇二人爱慕虚荣的人物形象。

环境描写

(3)

对监狱的描写

A.环境上,

突出了监狱的简陋

B.人物上,

米考伯先生入狱,“我”前去探监,突出了“我”的善良和对友情的珍惜。

C.主旨上,

讴歌和赞扬了建立在善良正直的人性光辉之上的人道主义,强调“仁爱”的复归,大卫便是作者人道主义精神的具体体现。

环境描写

1.大卫遇到了哪些人?经历了哪些事?这一切对他的成长会有哪些影响?请结合整部作品里他的完整人生经历举例分析。

①大卫遇到了昆宁先生,在他那里做了童工,这段经历会让他一辈子都觉得屈辱和不堪,给他的人生留下了难以磨灭的阴影;

②大卫遇到了米考伯夫妇,这一家人给了他充分的信任,成为忘年交,建立起深厚的友谊,让大卫变成了一个善良、仁慈、热情的人;

③大卫遇到了来自济贫院的女仆克莉基特,这使他在日后关爱孤儿,并逐步走上文学创作之路,最终成为一个作家。

深入探究

深入探究

2.这篇选文以一个儿童的叙事视角进行讲述有何好处?

①增添了本文的真实性和可信度;

②有利于突出本文“成长”的主题;

③语言质朴平实,通俗易懂,且纯朴真挚;

④以一个儿童的视角去旁观成年人生活的艰辛,运用陌生化手法,更能突出主题;

⑤使作品增添一种童真童趣和诗意美,从而吸引读者的阅读兴趣;

⑥使读者重新审视自己的故事,从而引人深思。

鲁迅:《从百草园到三味书屋》

莫言:《透明的红萝卜》

狄更斯:《双城记》

马克·吐温:《汤姆·索亚历险记》

深入探究

3.独特的视角:小说以第一人称叙述,有什么好处?

①小说是作者带有自传性的作品,全书采用第一人称叙事,其中融进了作者本人的许多生活经历,增强了故事的真实性,使叙述更有说服力。

②小说是以“我”的口吻,以亲身经历者的眼光去观察和叙述,使小说主观色彩更为浓厚。便于更直观地抒发作者对社会现状的批判之情,有利于作者表达对社会诸多现象的认识;

③“我”是小说的线索,以“我”的见闻串起故事情节,使故事情节更加紧凑、集中。

作者并不拘泥于描摹现实中实际发生的事,而是充分发挥想象力,以一个孩童的视角去揣摩、想象,丰富了小说情节,交代出必要的内容。

本文通过大卫·科波菲尔的眼睛写出了十九世纪英国底层的社会生活,写出了周围的人和事对他成长的影响,表达了作者对人世间宽厚、善良、仁爱等美德的赞美,小说还触及了社会上很多重大社会问题和政治问题,蕴含着对当时社会的批判。比如腐朽落后的教育制度和司法制度,资本主义制度下万能而又万恶的金钱、财产所引起的婚姻问题,妇女问题,失业问题……

主旨归纳

我们要学习大卫这种坚持、奋发向上、刻苦努力的精神,不管遇到多少困难,都要拥有乐观的心态,不逃避,勇敢坚强的去面对,只有这样,我们才能成为那逆风飞翔的蝶,其实成功离我们并不遥远,只要坚持追求,总能将他捉住,今后不管遇到什么困难,我们一定要以大卫为榜样,做一株看似柔弱,但历经风雨永不弯曲的青竹。

学习·启示

小练笔:

米考伯夫妇在狄更斯笔下成为了文学史上性格鲜明的一类人的写照,深入人心。你的身边有没有米考伯式的人物,注意运用狄更斯式夸张、漫画的塑造人物方式,把他(她)鲜明的性格展现出来。不少于200字。

拓展运用

再见

《大卫·科波菲尔》作品总体介绍

《大卫·科波菲尔》(1850)是半自传体的小说,它的成就超过了狄更斯所有其他作品。于1849至1850年间,分二十个部分逐月发表,被称为他“心中最宠爱的孩子”。当时由于英、法革命运动的失败,资产阶级的反动势力更加嚣张,狄更斯对社会的认识不断深化,从而作品反映的社会生活也更加广阔。它通过一个孤儿的不幸遭遇描绘了一幅广阔而五光十色的社会画面,揭露了资产阶级对劳动人民的剥削、司法界的黑暗腐败和议会对人民的欺压。作品塑造了不同阶层的典型人物,特别是劳动者的形象,表现了作者对弱小者的深切同情。作者还企图通过大卫·科波菲尔的最后成功鼓舞人们保持对生活的信心,极力培养读者的人道主义观点。这部小说最后仍以一切圆满作为结局,表现了作者的一贯创作思想。

常识——自传体小说

自传体小说是传记体小说的一种,是从主人公自述生平经历和事迹角度写成的一种传记体小说。

这种小说是在作者亲身经历的真人真事的基础上,运用小说的艺术写法和表达技巧经过虚构、想象、加工而成。

它一方面不同于一般的自传和回忆录,另一方面又必须以作者或自述主人公为原型。比如,卢梭的《忏悔录》、高尔基的《童年》《在人间》《我的大学》等。

自传是传记的一种,以记叙人物生平事迹为主。

《大卫·科波菲尔》故事梗概-1

大卫·科波菲尔还未出生,他的父亲就去世了。大卫出生以后,就和母亲及女仆辟果提一起生活。她们把全部的爱都倾注到他一个人身上,这段日子过得平静而愉快。

不久,母亲改嫁,后父摩德斯通凶狠贪婪,他把大卫看作累赘,婚前就把大卫送到辟果提的哥哥家里。辟果提是个正直善良的渔民,住在雅茅斯海边一座用破船改成的小屋里,与收养的一对孤儿(他妹妹的女儿爱弥丽和他弟弟的儿子海穆)相依为命,大卫和他们一起过着清苦和睦的生活。

大卫回家后,后父常常责打他,并且剥夺了他母亲对他的关怀和爱抚。母亲去世后,后父立即把不足10岁的大卫送去当洗刷酒瓶的童工,让他过着不能温饱的生活。他历尽艰辛,最后找到了姨婆贝西小姐。

《大卫·科波菲尔》故事梗概-2

贝西小姐生性怪僻,但心地善良。她收留了大卫,让他上学深造。大卫求学期间,寄宿在姨婆的律师威克菲尔家里,与他的女儿安妮斯结下情谊。大卫中学毕业后外出旅行,邂逅童年时代的同学斯提福兹。两人一起来到雅茅斯,访问辟果提一家。已经和海穆订婚的爱弥丽经受不住阔少爷斯提福兹的引诱,竟在结婚前夕与斯提福兹私奔国外。辟果提痛苦万分,发誓要找回爱弥丽。

大卫回到伦敦,在斯本罗律师事务所任见习生。他从安妮斯口中获悉,威克菲尔律师落入诡计多端的希普所设计的陷阱,处于走投无路的境地。这使大卫非常愤慨。但这时,大卫堕入情网,爱上斯本罗律师的女儿朵拉。他俩婚后生活并不理想,因为朵拉是个容貌美丽、但头脑简单的“洋娃娃”。姨婆也濒临破产。这时,大卫再次遇见他当童工时的房东密考伯,密考伯现在是希普的秘书。密考伯经过激烈的思想斗争,揭露了希普陷害威克菲尔并导致贝西小姐破产的种种阴谋。在事实面前,希普只好伏罪。后因他案并发,被判终身监禁。贝西小姐为了感谢密考伯,送他一笔资金,使他在澳大利亚发财致富,事业上取得成功。

《大卫·科波菲尔》故事梗概-3

与此同时,辟果提多方奔波,终于找到了被斯提福兹抛弃后沦落在伦敦的爱弥丽,决定将她带到澳大利亚,重新生活。启程前夕,海上风狂雨骤,一艘来自西班牙的客轮在雅茅斯遇险沉没,桅杆上攀着一个濒死的旅客。海穆不顾自身危险,下海救他,不幸被巨浪吞没。当人们捞起他的尸体时,船上那名旅客的尸体也漂到岸边,原来是诱拐爱弥丽的斯提福兹!爱弥丽怀念海穆,去澳大利亚后在劳动中寻找安宁,终身不嫁。

最终大卫成了一名作家。朵拉却患了重病,在辟果提去澳前夕离开人世。大卫满怀悲痛,出国旅行,其间,安妮斯始终与他保持联系。当他三年后返回英国时,发觉安妮斯始终爱着他。他俩终于结成良缘,与姨婆贝西和女仆辟果提愉快地生活在一起。

主要人物关系图

大卫·科波菲尔

贝西姨婆

克拉拉

默德斯通

及其姐姐

佩葛蒂

及其家人

克里克尔

梅尔

史蒂夫

艾米丽

艾格尼丝

威克菲尔

希普

朵拉

密考伯

及其家人

《大卫·科波菲尔》主要人物

《大卫·科波菲尔》内容概括

全书采用第一人称叙事,融进了作者本人的许多生活经历。小说讲述了主人公大卫从幼年至中年的生活历程,以“我”的出生为源,将朋友的真诚与阴暗、爱情的幼稚与冲动、婚姻的甜美与琐碎、家人的矛盾与和谐汇聚成一条溪流,在命运的河床上缓缓流淌,最终融入宽容壮美的大海。其间夹杂各色人物与机缘。语言诙谐风趣,展示了19世纪中叶英国的广阔画面,反映了狄更斯希望人间充满善良正义的理想。

小说自始至终采用第一人称叙事,每一个读者都会从天真无邪的大卫身上唤回对自己童年的回忆。

《大卫·科波菲尔》作者查尔斯·狄更斯

他,被高尔基称赞为“不仅是一位反映了现实,而且还尽力对现实起作用的作家”;被萧伯纳评价为“是一位革命者,敢于蔑视重议院”;被后人赞誉为是十九世纪英国最伟大的小说家,他就是狄更斯,他是英国19世纪伟大的批判现实主义作家,是继莎士比亚之后对世界文学产生巨大影响的小说家。

查尔斯·约翰·赫芬姆·狄更斯(1812----1870),是十九世纪英国最伟大的批判现实主义作家,同时也是一位以反映现实生活见长的作家。生于朴次茅斯的波特西地区,狄更斯的父亲是海军中的小职员,嗜酒成性,挥霍无度,常常入不敷出。他从小就能演会唱,所以常被父亲带到酒店去表演节目。10岁时,全家被迫迁入负债者监狱,11岁起就承担了繁重的家务。16岁时在一家律师事务所当缮写员,走遍伦敦的大街小巷,20岁开始当报馆采访员,报道下议院。1837年他完成了第一步长篇小说《匹克威克外传》,先后出版了《雾都孤儿》《双城记》《远大前程》《艰难时世》《大卫·科波菲尔》《老古玩店》《董贝父子》等。狄更斯在《大卫·科波菲尔》第十一章中,把他的创作方法概括为“经验想象,糅合为一”。马克思把他和萨克雷等称誉为英国的“一批杰出的小说家”。他的作品艺术上以妙趣横生的幽默、细致入微的心理分析,以及现实主义与浪漫主义气氛的有机结合著称。

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。批判现实主义文学是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。最早作出“现实主义是批判”论断的是法国作家蒲鲁东,正式提出“批判现实主义”并给它下定义的是高尔基。批判现实主义突出的特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。批判现实主义的代表作家有司汤达、巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰等。

了解“批判现实主义”

主要作品

《雾都孤儿》

(1838)

《老古玩店》

(1841)

《董贝父子》

(1848)

《大卫·科波菲尔》

(1850)

《艰难时代》

(1854)

《双城记》

(1859)

《远大前程》

(1861)

《匹克威克外传》

(1837)

作家作品

写作背景

不幸的童年

冷酷的社会

狄更斯出身寒微,祖父、祖母都长期在克鲁勋爵府当佣人。父亲约翰是海军军需处职员,嗜酒成性,挥霍无度,常常入不敷出。狄更斯仅上了两年小学就进伦敦一家黑鞋油作坊当童工。10岁时,全家被迫迁入负债者监狱。家人出狱后,他又进学校念了两年书,终因家贫而再次失学。他一生受到的正规教育,总共才四年。他从小就能演会唱,所以常被父亲带到酒店去表演节目。11岁起就承担了繁重的家务。16岁时在一家律师事务所当缮写员,走遍伦敦的大街小巷,20岁开始当报馆采访员,报道下议院。

童年不寻常的经历促使他早熟、早慧,亲身体验了社会底层人们的不幸,对他的文学事业大有益处。19世纪50年代,当时英国正处于工业革命后期,在经济、政治、文化上都居于世界领先地位。然而,社会两极分化,上层人物穷奢极侈而劳动人民却饱尝失业、贫困、疾病、饥饿之苦。狄更斯打心眼里同情不幸的人们,尤其是像他一样的少年儿童,他在日后的创作中着力描写这个群体。

走进本文

“大卫·科波菲尔”是本书的主人公,作者在他身上寄予了自己的情感。作者通过主人公大卫一生的悲欢离合,多层次多角度地揭示了当时社会的真实面貌,突出地表现了金钱对婚姻、家庭和社会的腐蚀作用。

《大卫·科波菲尔》全书采用第一人称叙事,其中融进了作者本人许多的生活经历,本书节选的是第十一章,前面的情节是:大卫·科波菲尔出生前,父亲就去世了。大卫从小和母亲克莱拉、善良的女仆佩格蒂相依为命。天真无知、不知人世险恶的克莱拉被冷酷阴险的谋得斯通先生哄骗,改嫁给他。大卫遭到谋得斯通的虐待,被送进寄宿学校,他在学校里结识了斯蒂福思、雷特德尔等人,母亲去世后,谋得斯通霸占了科波菲尔家的财产,把大卫送到谋得斯通-格林比货行当童工。

题目解说

预习检查1

字音积累

招揽(

lǎn

)诨名(hùn)

颤抖(chàn)

佣金(yònɡ)

咄咄(duō)

污垢(gòu)

呜咽(yè)

契据

(qì)

孤苦伶仃(líng

dīng)

放肆(sì) 纠葛(gé) 干酪(lào)

琢磨(zuó

mo)

邋遢(

lā

ta

)

褪色(

tuì)?

?诉讼(sòng)

慰藉(jiè)

褴褛(lán

lǚ)

誊写(ténɡ)

铁蒺藜(jí

li)

预习检查2

词义识记

局促不安:意思是拘谨不自然,形容举止拘束,心中不安。

自食其果:比喻自己做了坏事,自己遭受到损害或惩罚。

能屈能伸:能弯曲也能伸展,指人在不得志的时候能忍耐,在得志的时候能施展才干、抱负。

孤苦伶仃:形容孤独困苦,无依无靠。

屈尊俯就:委屈对方俯下身将就你。有对方高人一等,看不起人的意思。

孑然一身:孤孤单单一个人。

泣不成声:哭得喉咙哽住,出不来声音,形容极度悲伤。

明媒正娶:旧时指有媒人说合,按传统结婚仪式迎娶的婚姻。

初步感知1

《大卫

·

科波菲尔》(节选)写了哪些人物?

本文所写人物并不复杂,主要人物是米考伯先生——房东。

“我”——主人公,童工

昆宁先生——账房

米克

沃克——童工粉白

土豆——童工

米考伯太太——房东太太

霍普金斯船长——米考伯的牢友

初步感知2

初读课文,小说节选部分叙述了大卫在格林比货行当童工的经历,共写了哪些主要的事请呢?(梳理故事情节,划分结构层次,概括每部分大意。

)

序幕(1-5段)“我”来到谋得斯通-格林比货行当童工。

开端(6-23段)米考伯先生邀请“我”做他的房客。

发展(24-44段)米考伯一家被人催债,靠典当度日。

高潮(45-51段)米考伯一家入住监狱。

结局(52-54段)

“我”有了新的住所,米考伯先生度过最危急的关头,“我”收获了丰富的人生感悟。

《大卫

·

科波菲尔》(节选)

“我”到货行做童工

“我”入住米考伯家

“我”搬离米考伯家

环境恶劣

生活贫苦

初识米考伯

入住米考伯家

米考伯被追债

和米考伯太太成为知己

米考伯入狱

“我”探视米考伯

“我”搬离米考伯家

还可以这样划分层次

本文的线索是什么?请简要分析。

通过结识米考伯夫妇,紧扣“成长”这一线索,体现了“我”的善良以及对造成米考伯夫妇这一切社会根源的深刻批判。

初步感知3

小说线索●情节

本文情节:

交代“我”的遭遇,到货行做童工——初识米考伯先生——入住米考伯先生家——米考伯先生入狱,我去探视——“我”搬离米考伯家,另觅住处——米考伯先生度过最危急的关头——“我”收获了感悟。

明确:

1.收入有限,生活困顿。“我”每周只有六七先令的工资,这是“我”全部的生活来源,如果忍不住买了点心铺门口摆着的半价出售的陈糕点,那么午餐就只能买个小面包卷或一小块布丁充饥。

2.内心孤独,充满痛苦。在“我”窘困的生活中,“从来没有人给过我任何劝告、建议、鼓励、安慰、帮助和支持”,“我”内心的痛苦无处倾诉,只能千方百计地默默忍受。

3.受到肯定,颇有地位。为不受人轻视和侮辱,“我”总是埋头干活,果然“我”很快变得快捷、熟练,再加之“我”的行为和态度跟其他人有所不同,所以“我在摩德斯通格林拜货行也还有点地位”,其他人总管“我”叫“小先生”或“小萨福克人”。

1.“我”在谋得斯通——格林比货行的生活如何?

走进课文,思考问题

2.“我”初到谋得斯通——格林比货行心情如何?试结合相关语句分析。

走进课文,思考问题

“我”初到谋得斯通—格林比货行时,心情低落,内心痛苦。

例如:“我竟沦落到跟这样一班人为伍,内心隐藏的痛苦,真是无法用语言表达”,由“沦落”一词可以看出,大卫对自己成为小童工一事,充满抵触心理;“痛苦”则直接宣泄出他当时的心境;这种痛苦“无法用语言表达”,则更见痛苦之深。

3.面对自己的入狱,米考伯先生的心态有何变化?

走进课文,思考问题

极度沮丧→兴高采烈。

一开始,他的内心是沮丧的。他用“末日到了”来形容自己的入狱,并郑重地给予“我”劝告;

当渡过了最危急的关头时,他又变得兴高采烈起来,认为自己就会手头有钱,过上全新的生活。

4.为什么说星期六晚上,是“我”最高兴的时候?

走进课文,思考问题

①周六晚上是发放工资的时候,对于生活窘迫、自食其力的“我”来说,这笔微薄的薪水相当令人激动。此刻的“我”物质相对富足;

②周六晚上回家后,米考伯太太往往对“我”诉说起最伤心的知心来,“我”感受到自己是被需要的,是被当做朋友的。此刻的“我”精神上是富足的。

③周六晚上回家比平时早,我的时间相对自由,我可以进店铺看看,琢磨一下这笔工资可以买些什么,此刻的“我”时间上也是富足的。

1.作者是从哪些方面刻画米考伯先生的?突出了他怎样的性格特点?

①肖像描写、神态描写,刻画了米考伯先生的衣着打扮,写出了他的经济拮据以及他爱慕虚荣(爱面子)、虚伪、故作文雅的性格特点;

②语言描写,写米考伯先生为大卫带路,并为他找到一条最便捷的路,说明他是一个热心善良的人;

③动作描写,写出债主来临时和离开后米考伯先生的一系列动作,说明他生活艰难,没有责任感,是一个乐天派;

④细节描写,写出米考伯先生是一个经济窘迫的负债者。

米考伯先生是一个经济窘迫、热心善良、乐观积极但爱慕虚荣、讲究排场、不切实际、挥霍无度、没有责任感的底层负债者形象。

人物形象1

2.简要概括米考伯太太的形象特点。作者对米考伯夫妇的态度是什么?

——

米考伯太太生活艰难、不切实际(不务实)、不懂持家、爱慕虚荣、喜欢挥霍,但是善良,乐善好施,不贪小便宜,对米考伯不离不弃。她将娘家的辉煌成天挂在嘴边,虽然她的“娘家人”也并没有出现;她不懂持家之道,她用典当生活用品的钱来大吃大喝。

——作者一方面同情他们悲惨的遭遇,但又对他们的缺点加以温和的讽刺,用喜剧的方式巧妙地避免了他们的悲剧色彩。

人物形象2

3.主人公大卫·科波菲尔是一个什么样的形象?

——

主人公大卫·科波菲尔是一个孤苦伶仃、痛苦寂寞、善良勤奋、重视友谊、渴望温情的形象。

他在货行做童工,自食其力,尽管拿着微薄的薪水,但是他能尽力把事情做好。在和米考伯一家的交往中,对这家人产生了深厚的感情。为米考伯的债务忧心;主动把剩下的两三先令送给米考伯夫人,并能帮助米考伯夫人去典当餐具;到监狱里去探望米考伯先生。

人物形象3

小说中的环境描写具有什么作用?

自然环境:指的是对人物活动的时间、地点、季节、气候、以及景物等的描写。

社会环境:指的是对特定的时代背景及人物生活环境的描写。

作用:

(1)

交代故事发生的时间、地点、节令,暗示社会环境。

(2)

渲染气氛,奠定情感基调。

(3)

突出……环境特点,营造……意境。

(4)

激发读者的阅读兴趣。

(5)

交代了人物活动及其成长的时代背景,揭示了各种复杂的社会关系。

(6)

推动了故事情节的发展,为下文做铺垫。

(7)

揭示、暗示或升华文章的主题。

环境描写

温故而知新●

划出文中有关环境描写的语句,讨论并分析这些环境描写的作用。

(1)

对货行的描写

a.自然环境方面,

交代了“我”当时工作的地方环境恶劣:外部狭窄、泥泞;内部破败不堪,腐臭难闻。

b.人物方面,

衬托了人物当时灰暗的心境,反映了人物悲惨的遭遇。

c.社会环境方面,

展现了当时英国的社会风貌,资本家为了雇佣更加廉价的劳动力而大量使用童工,揭露了盛世下的阴暗面,批驳了资本主义社会中一味追逐私利而不顾道德底线和法度情理的丑恶行径,体现了作者对英国童工制度的指责,严重侵犯了人权,不合人道。

d.主旨方面,

揭示社会差异的悬殊,社会问题的日益显现,昭示着建立健全社会保障体系的重要性。表现了作者对人道主义的强烈呼唤。

环境描写

脏乱的环境,浓缩的时代

(2)

对米考伯住宅的描写

a.环境方面,

“破破烂烂”、“全部空空”突出了米考伯先生一家生活的窘境。

b.情节方面,

推动了故事情节的发展,为下文米考伯先生被追债与入狱做铺垫。

c.人物方面,

也从侧面突出了米考伯夫妇二人爱慕虚荣的人物形象。

环境描写

(3)

对监狱的描写

A.环境上,

突出了监狱的简陋

B.人物上,

米考伯先生入狱,“我”前去探监,突出了“我”的善良和对友情的珍惜。

C.主旨上,

讴歌和赞扬了建立在善良正直的人性光辉之上的人道主义,强调“仁爱”的复归,大卫便是作者人道主义精神的具体体现。

环境描写

1.大卫遇到了哪些人?经历了哪些事?这一切对他的成长会有哪些影响?请结合整部作品里他的完整人生经历举例分析。

①大卫遇到了昆宁先生,在他那里做了童工,这段经历会让他一辈子都觉得屈辱和不堪,给他的人生留下了难以磨灭的阴影;

②大卫遇到了米考伯夫妇,这一家人给了他充分的信任,成为忘年交,建立起深厚的友谊,让大卫变成了一个善良、仁慈、热情的人;

③大卫遇到了来自济贫院的女仆克莉基特,这使他在日后关爱孤儿,并逐步走上文学创作之路,最终成为一个作家。

深入探究

深入探究

2.这篇选文以一个儿童的叙事视角进行讲述有何好处?

①增添了本文的真实性和可信度;

②有利于突出本文“成长”的主题;

③语言质朴平实,通俗易懂,且纯朴真挚;

④以一个儿童的视角去旁观成年人生活的艰辛,运用陌生化手法,更能突出主题;

⑤使作品增添一种童真童趣和诗意美,从而吸引读者的阅读兴趣;

⑥使读者重新审视自己的故事,从而引人深思。

鲁迅:《从百草园到三味书屋》

莫言:《透明的红萝卜》

狄更斯:《双城记》

马克·吐温:《汤姆·索亚历险记》

深入探究

3.独特的视角:小说以第一人称叙述,有什么好处?

①小说是作者带有自传性的作品,全书采用第一人称叙事,其中融进了作者本人的许多生活经历,增强了故事的真实性,使叙述更有说服力。

②小说是以“我”的口吻,以亲身经历者的眼光去观察和叙述,使小说主观色彩更为浓厚。便于更直观地抒发作者对社会现状的批判之情,有利于作者表达对社会诸多现象的认识;

③“我”是小说的线索,以“我”的见闻串起故事情节,使故事情节更加紧凑、集中。

作者并不拘泥于描摹现实中实际发生的事,而是充分发挥想象力,以一个孩童的视角去揣摩、想象,丰富了小说情节,交代出必要的内容。

本文通过大卫·科波菲尔的眼睛写出了十九世纪英国底层的社会生活,写出了周围的人和事对他成长的影响,表达了作者对人世间宽厚、善良、仁爱等美德的赞美,小说还触及了社会上很多重大社会问题和政治问题,蕴含着对当时社会的批判。比如腐朽落后的教育制度和司法制度,资本主义制度下万能而又万恶的金钱、财产所引起的婚姻问题,妇女问题,失业问题……

主旨归纳

我们要学习大卫这种坚持、奋发向上、刻苦努力的精神,不管遇到多少困难,都要拥有乐观的心态,不逃避,勇敢坚强的去面对,只有这样,我们才能成为那逆风飞翔的蝶,其实成功离我们并不遥远,只要坚持追求,总能将他捉住,今后不管遇到什么困难,我们一定要以大卫为榜样,做一株看似柔弱,但历经风雨永不弯曲的青竹。

学习·启示

小练笔:

米考伯夫妇在狄更斯笔下成为了文学史上性格鲜明的一类人的写照,深入人心。你的身边有没有米考伯式的人物,注意运用狄更斯式夸张、漫画的塑造人物方式,把他(她)鲜明的性格展现出来。不少于200字。

拓展运用

再见