2021--2022学年统编版高中语文必修下册14.1《促织》课件44张PPT

文档属性

| 名称 | 2021--2022学年统编版高中语文必修下册14.1《促织》课件44张PPT |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-20 20:13:03 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

促

织

蒲松龄

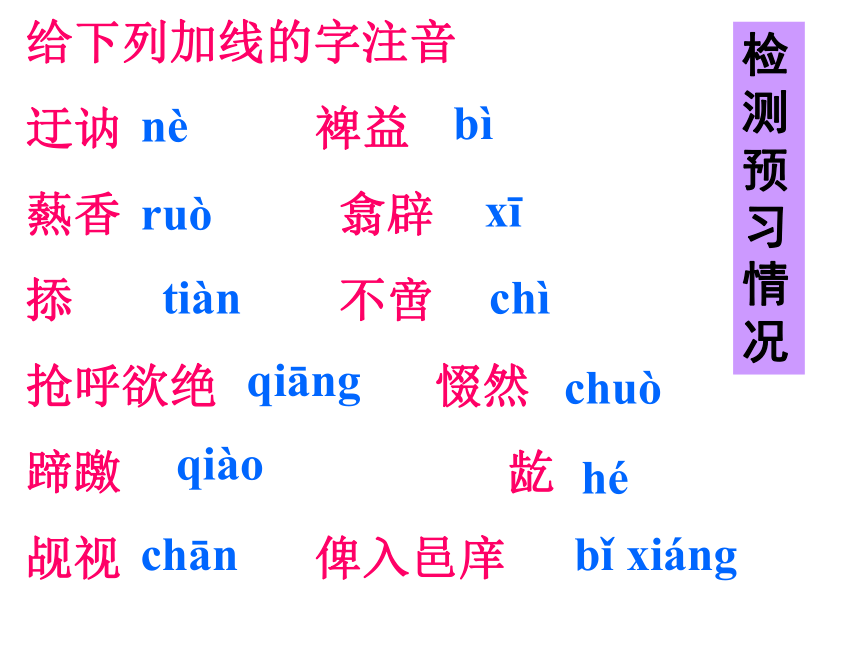

给下列加线的字注音

迂讷

裨益

爇香

翕辟

掭

不啻

抢呼欲绝

惙然

蹄躈

龁

觇视

俾入邑庠

nè

bì

ruò

xī

tiàn

chì

qiāng

chuò

qiào

hé

chān

bǐ

xiáng

检

测

预

习

情

况

教学目标:?

1、了解蒲松龄生平经历及《聊斋志异》的相关内容以知人论世。

2.鉴赏本文跌宕起伏、扣人心弦的故事情节和细腻逼真的心理描写,理解文章的思想内涵。

?3、归纳文言现象,把握文言词句的学习规律。

写鬼写妖,高人一等;

刺贪刺虐,入木三分

-------郭沫若(

)?

话聊斋

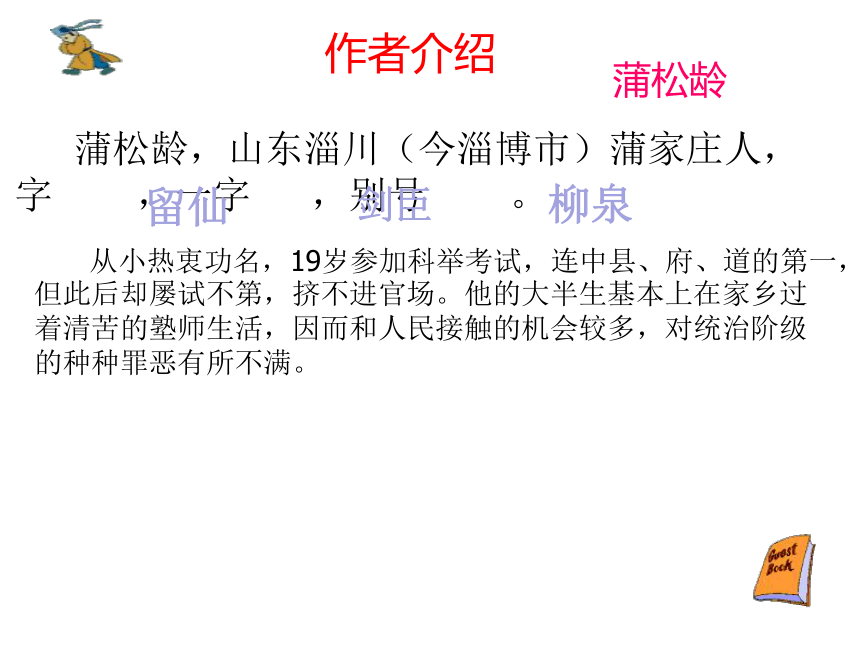

作者介绍

蒲松龄,山东淄川(今淄博市)蒲家庄人,字

,一字

,别号

。

从小热衷功名,19岁参加科举考试,连中县、府、道的第一,但此后却屡试不第,挤不进官场。他的大半生基本上在家乡过着清苦的塾师生活,因而和人民接触的机会较多,对统治阶级的种种罪恶有所不满。

蒲松龄

留仙

剑臣

柳泉

?有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;???????

苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。

---自勉诗

(科举路)?

故

事

情

节

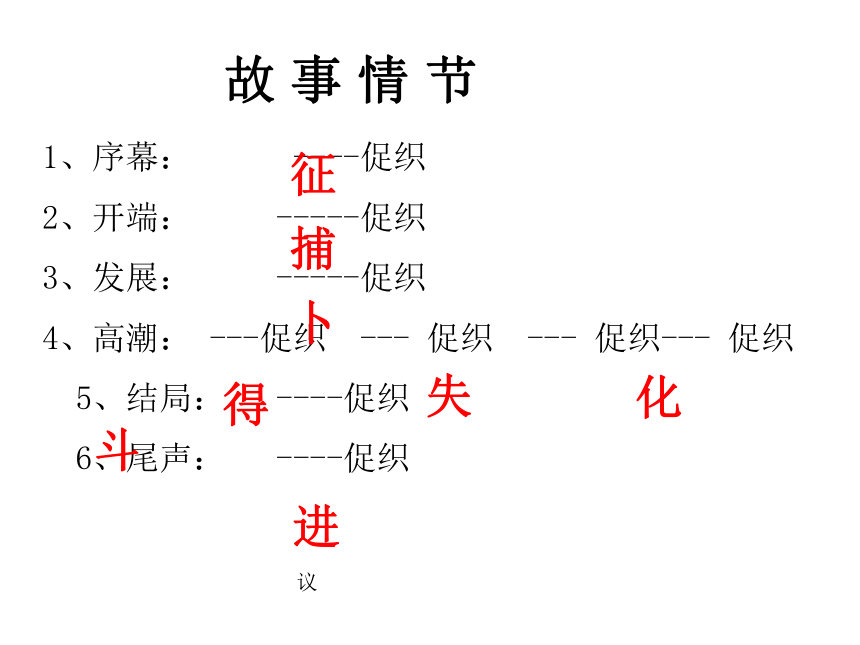

1、序幕:

----促织

2、开端:

-----促织

3、发展:

-----促织

4、高潮:

---促织

---

促织

---

促织---

促织

5、结局:

----促织

6、尾声:

----促织

征

捕

卜

得

失

化

进

议

斗

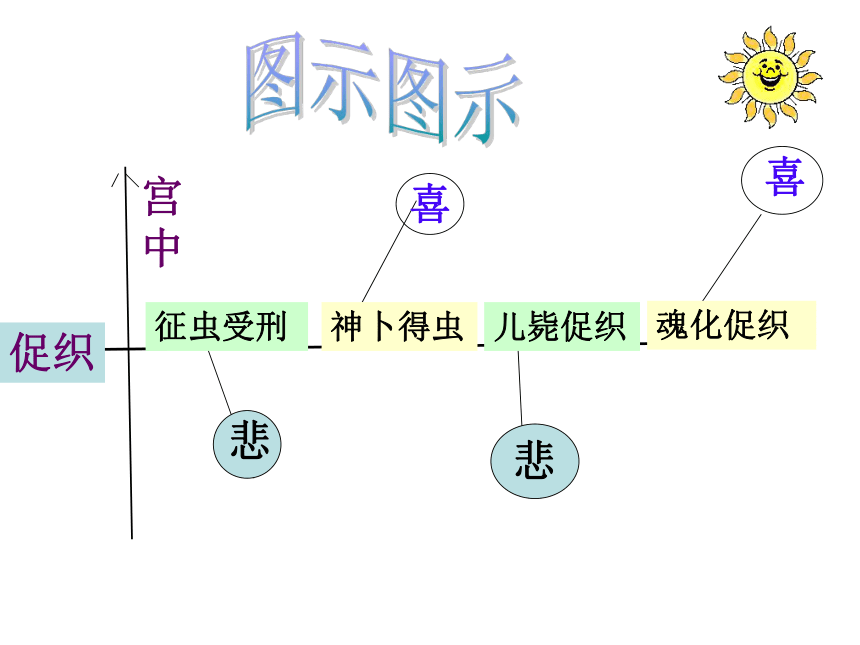

促织

宫中

征虫受刑

悲

神卜得虫

儿毙促织

魂化促织

喜

悲

喜

写作目的

借讲前朝故事来揭露黑暗现实,批判的针芒直指天子。

本文是《聊斋志异》中深刻揭露黑暗现实的篇章之一。

作品是以斗促织的宫廷嬉戏作为引线,通过曲折变化的情节揭露黑暗的社会现实。

第一段:征促织

宣德间,宫中尚促织之戏,岁征(于)民间。此物故非西产;有华阴令欲媚上官,以一头进,试使(之)斗而才,因责常供。令以(之)责之里正。市中游侠儿得佳者笼养之,昂其直,居为奇货。里胥猾黠,假此科敛(于)丁口,每责一头,辄倾数家之产。

明朝宣德年间,皇室里崇尚斗蟋蟀的游戏,每年都要向民间征收。这东西本来不是陕西出产的。有个华阴县的县官,想巴结上司,把一只蟋蟀献上去,上司试着让它斗了一下,显出了勇敢善斗的才能,上级于是责令他经常供应。县官就把供应的差事派给各乡的里正。于是市上的那些游手好闲的年轻人,捉到好的蟋蟀就用竹笼喂养它,抬高它的价格;储存起来,当作珍奇的货物一样等待高价出售。乡里的差役们狡猾刁诈,借这个机会(向)老百姓摊派费用,每摊派一只蟋蟀,就常常使好几户人家破产。

县里有个叫成名的人,是个念书人,长期未考中秀才。做人拘谨,不善说话,就被刁诈的小吏报到县里,叫他担任里正的差事。他想尽方法还是摆脱不掉(任里正这差事)。不到一年,微薄的家产都一点点的耗尽了。正好又碰上征收蟋蟀,成名不敢勒索老百姓,但又没有抵偿的钱,忧愁苦闷,想要寻死。他妻子说:“死有什么益处呢?不如自已去寻找,希望有万分之一的收获。”

第二段:捕促织

邑有成名者,操童子业,久不售。为人迂讷,遂为猾胥报充里正役,百计营谋不能脱。不终岁,薄产累尽。会征促织,成不敢敛户口,而又无所赔偿,忧闷欲死。妻曰:“死何裨益?不如自行搜觅,冀有万一之得。”。

成然之。早出暮归,提竹筒丝笼,于败(残破)堵(墙壁)丛草处,探(掏)石发穴,靡计不施,迄无济。即捕得三两头,又劣弱不中于款。宰(邑宰,县的长官)严限追比,旬余,杖至百,两股间脓血流离,并虫亦不能行捉矣。转侧(于)床头,惟思自尽。

成名认为这些话很对。就早出晚归,提着竹筒丝笼,在破墙脚下。荒草丛里,掏石头,挖开土洞,没有办法没用尽,终究没有找到。即使捉到二、三只,也是又弱又小,不合规格。县官严定限期,按期追逼,成名在十几天中被打了上百板子,两条大腿脓血淋漓,并且连蟋蟀也不能去捉了,在床上翻来复去只想自杀。

这时,村里来了个驼背巫婆,(她)能借助鬼神预卜凶吉。成名的妻子准备了礼钱去求神。只见红颜的少女和白发的老婆婆挤满门口。成名的妻子走进巫婆的屋里,只看见暗室拉着帘子,帘外摆着香案。求神的人在香炉上上香,行两拜礼。巫婆在旁边望着空中替他们祷告,嘴唇一张一合,不知在说些什么。大家都肃敬地站着听。一会儿,室内丢一张纸条出来,那上面就写着求神的人心中所想问的事情,没有丝毫差错。

第三段:卜促织

时村中来一驼背巫,能以神卜。成妻具资诣问。见红女白婆,填塞门户。入其舍,则密室(内室)垂帘,帘外设香几。问者爇(点燃)香于鼎,再拜。巫从旁望空代祝,唇吻翕辟,不知何词。各各竦立以(而)听。少间,帘内掷一纸出,即道人意中事,无毫发爽。

成妻纳钱案上,焚拜如前人。食顷,帘动,片纸抛落。拾视之,非字而画:中绘殿阁,类兰若;后小山下,怪石乱卧,针针丛棘,青麻头伏焉;旁一蟆,若将跃舞。展玩不可晓。然睹促织,隐中胸怀。折藏之,归以示成。

成名的妻子把钱放在案上,像前边的人一样烧香跪拜。约一顿饭的工夫,帘子动了,一片纸抛落下来了。拾起一看,并不是字,而是一幅画,当中绘着殿阁,就像寺院一样;(殿阁)后面的山脚下,横着一些奇形怪状的石头,长着一丛丛荆棘,一只青麻头蟋蟀伏在那里;旁边有一只癞蛤蟆,就好像要跳起来的样子。她展开看了一阵,不懂什么意思。但是看到上面画着蟋蟀,正跟自己的心事暗合,就把纸片折叠好装起来,回家后把它给成名看。

成名反复思索,莫非是指给我捉蟋蟀的地方吗?细看图上面的景物,和村东的大佛阁很想象。于是他就忍痛爬起来,扶着杖,拿着图来到寺庙的后面,(看到)有一座古坟高高隆起。成名沿着古坟向前走,只见一块块石头,好象鱼鳞似的排列着,真像画中的一样。他于是在野草中一面侧耳细听一面慢走,好象在找一根针和一粒小芥菜子似的;然而心力、视力、耳力都用尽了,结果还是一点蟋蟀的踪迹响声都没有。他用心探索未停止,突然一只癞哈蟆跳过去了。

第四段:得促织

成反复自念,得无教我猎虫所耶?细瞻景状,与(词性?)村东大佛阁逼似。乃强起扶杖,执图诣寺后,有古陵蔚(草木茂盛的样子)起。循陵而走,见蹲石鳞鳞,俨然类画。遂于蒿莱中侧听徐行,似寻针芥。而心目耳力俱穷,绝无踪响。冥搜未已,一癞头蟆猝然跃去。

第五段:失促织

成有子九岁,窥父不在,窃发盆。虫跃掷径出,迅不可捉。及扑入手,已股落腹裂,斯须就毙。儿惧,啼告母。母闻之,面色灰死,大惊曰:“业根,死期至矣!而翁归,自与汝复算耳!”儿涕而去。

成名有个儿子,年九岁,看到父亲不在(家),偷偷打开盆子来看。蟋蟀一下子跳出来了,快得来不及捕捉。等抓到手后,(蟋蟀)的腿已掉了,肚子也破了,一会儿就死了。孩子害怕了,就哭着告诉母亲,母亲听了,(吓得)面色灰白,大惊说:“祸根,你的死期到了!你父亲回来,自然会跟你算帐!”孩子哭着跑了。

不多时,成名回来了,听了妻子的话,全身好象盖上冰雪一样。怒气冲冲地去寻找儿子,儿子无影无踪不知到哪里去了。后来在井里找到他的尸体,于是怒气立刻化为悲痛,呼天喊地,悲痛欲绝。夫妻二人对着墙角流泪哭泣,茅屋里没有炊烟,面对面坐着不说一句话,不再有一点生趣。直到傍晚时,才拿上草席准备把孩子埋葬。夫妻走近一摸,还有一丝微弱的气息。

第六段:化促织

未几,成归,闻妻言,如被冰雪。怒索儿,儿渺然不知所往。既得其尸于井,因而化怒为悲,抢呼欲绝。夫妻向隅,茅舍无烟,相对默然,不复聊赖。日将暮,取儿藁葬。近抚之,气息惙然。

喜置榻上,半夜复苏。夫妻心稍慰,但蟋蟀笼虚,顾之则气断声吞,亦不敢复究儿。自昏达曙,目不交睫。

他们高兴地把他放在床上,半夜里孩子又苏醒过来。夫妻二人心里稍稍宽慰一些,但是装蟋蟀的笼子还是空的,()成名)回头看蟋蟀笼,就急得气也吐不出,话也说不上来,也不敢再追究儿子。从晚上到天明,连眼睛也没合一下。

东曦既驾,僵卧长愁。忽闻门外虫鸣,惊起觇视,虫宛然尚在。喜而捕之,一鸣辄跃去,行且速。覆之以掌,虚若无物;手裁举,则又超忽而跃。急趋之,折过墙隅,迷其所在。徘徊四顾,见虫伏壁上。审谛之,短小,黑赤色,顿非前物,成以其小,劣之。

东方的太阳已经升起来了,他还直挺挺地躺在床上发愁。他忽然听到门外有蟋蟀的叫声,吃惊地起来细看时,那只蟋蟀仿佛还在。他高兴得动手捉它,那蟋蟀叫一声一跳就跑了,跳得非常快。他用手掌去罩住它,手心空荡荡地好象没有什么东西;手刚举起,却又远远地跳开了。成名急忙追它,转过墙角,又不知它的去向了。他东张西望,四下寻找,才看见蟋蟀趴在墙壁上。成名仔细看它,个儿短小,黑红色,立刻觉得它不象先前那只。成名认为它个儿小,不把它当回事。

惟彷徨瞻顾,寻所逐者。壁上小虫忽跃落襟袖间。视之,形若土狗,梅花翅,方首,长胫,意似良。喜而收之。将献公堂,惴惴恐不当意,思试(使)之斗以觇之。

(成名)仍不住地来回寻找,找他所追捕的那只。(这时)墙壁上的那只小蟋蟀,忽然跳到他的衣袖上了。再仔细看它,形状像土狗子,梅花翅膀,方头长腿,神态还不错。高兴地收养了它,准备献给官府,但是心里还很不踏实,怕不合县官的心意,他想先试着让它斗一下,看它的争斗能力怎么样。

村里一个喜欢多事的少年,养着一只蟋蟀,自已给它取名叫“蟹壳青”,(他)每日跟其他少年斗(蟋蟀)没有一次不胜的。他想留着它居为奇货来牟取暴利,便抬高价格,但总是也没买者。(有一天)少年直接上门来找成名,看到成名所养的蟋蟀,只是掩着口笑,接着就取出自己的蟋蟀,放进比试蟋蟀的笼子里。

第七段:斗促织

村中少年好事者驯养一虫,自名“蟹壳青”,日与子弟角,无不胜。欲居之以(来)为利,而高其直,亦无售者。径造庐访成,视成所蓄,掩口胡卢而笑。因出己虫,纳比笼中。

成视之,庞然修伟,自增惭怍,不敢与较。少年固强之。顾念蓄劣物终无所用,不如拼博一笑,因合纳斗盆。小虫伏不动,蠢若木鸡。少年又大笑。

成名一看对方那只蟋蟀又长又大,自己越发羞愧,不敢拿自己的小蟋蟀跟少年的“蟹壳青”较量。少年一定坚持要斗,但成名心想养着这样低劣的东西,终究没有什么用处,不如让它斗一斗,换得一笑了事。因而把两个蟋蟀放在一个斗盆里。小蟋蟀趴着不动,呆呆地象个木鸡,少年又大笑。

试以猪鬣撩拨虫须,仍不动。少年又笑。屡撩之,虫暴怒,直奔,遂相腾击,振奋作声。俄见小虫跃起,张尾伸须,直龁敌领。少年大骇,急解令休止。虫翘然矜鸣,似报主知。成大喜。

(接着)试着用猪鬃撩拨小蟋蟀的触须,小蟋蟀仍然不动,少年又大笑了。撩拨了它好几次,小蟋蟀突然大怒,直往前冲,于是互相斗起来,腾身举足,彼此相扑,振翅叫唤。一会儿,只见小蟋蟀跳起来,张开尾,竖起须,一口直咬着对方的脖颈。少年大惊,急忙分开,使它们停止扑斗。小蟋蟀抬着头振起翅膀得意地鸣叫着,好象给主人报捷一样。成名很高兴。

方共瞻玩,一鸡瞥来,径进以啄。成骇立愕呼。幸啄不中,虫跃去尺有咫。鸡健进,逐逼之,虫已在爪下矣。成仓猝莫知所救,顿足失色。旋见鸡伸颈摆扑,临视,则虫集冠上,力叮不释。成益惊喜,掇置笼中。

两人正在观赏,突然来了一只鸡,直向小蟋蟀啄去。成名吓得(站在那里)惊叫起来,幸喜没有啄中,小蟋蟀一跳有一尺多远。鸡又大步地追逼过去,小蟋蟀已被压在鸡爪下了。成名吓得惊慌失措,不知怎么救它,急得直跺脚,脸色都变了。随即又见鸡伸长脖子扭摆着头,到跟前仔细一看,原来小蟋蟀已蹲在鸡冠上用力叮着不放。成名越发惊喜,捉下放在笼中

。

第二天,成名把蟋蟀献给县官,县官见它小,怒斥成名。成名讲述了这只蟋蟀的奇特本领,县官不信。试着和别的蟋蟀搏斗,所有的都被斗败了。又试着和鸡斗,果然和成名所说的一样。于是就奖赏了成名,把蟋蟀献给了巡抚。巡抚特别喜欢,用金笼装着献给皇帝,并且上了奏本,仔细地叙述了它的本领。到了宫里后,拿全国贡献的蝴蝶、螳螂、油利挞、青丝额及各种稀有的蟋蟀,都与(小蟋蟀)斗过了,没有一只能占它的上风。它每逢听到琴瑟的声音,都能按照节拍跳舞,(大家)越发觉得出奇。

翼日进宰,宰见其小,怒呵成。成述其异,宰不信。试与他虫斗,虫尽靡。又试之鸡,果如成言。乃赏成,献诸抚军。抚军大悦,以金笼进上,细疏其能。既入宫中,举天下所贡蝴蝶、螳螂、油利挞、青丝额一切异状遍试之,无出其右者。每闻琴瑟之声,则应节而舞。益奇之。

第八段:进促织

上大嘉悦,诏赐抚臣名马衣缎。抚军不忘所自,无何,宰以卓异闻,宰悦,免成役。又嘱学使俾(之)入邑庠。后岁余,成子精神复旧,自言身化促织,轻捷善斗,今始苏耳。抚军亦厚赉成。不数岁,田百顷,楼阁万椽,牛羊蹄躈各千计;一出门,裘马过世家焉。

皇帝大加赞赏,更加高兴,下诏赏给巡抚好马和锦缎。巡抚不忘记好处是从哪来的,不久县官也凭借才能卓越而被上报了。县官一高兴,就免了成名的差役,又嘱咐主考官,让成名中了秀才。过了一年多,成名的儿子精神复原了。他说他变成一只蟋蟀,轻快而善于搏斗。现在才苏醒过来。巡抚也重赏了成名。不几年,成名就有一百多顷田地,很多高楼大厦,还有成百上千的牛羊;每次出门,穿的皮衣,驾的马车,比官宦人家还阔气。

异史氏曰:“天子偶用一物,未必不过此已忘;而奉行者即为定例。加以官贪吏虐,民日贴妇卖儿,更无休止。故天子一跬步,皆关民命,不可忽也。独是成氏子以蠹贫,以促织富,裘马扬扬。

作者说:“皇帝偶尔使用一件东西,未必不是用过它就忘记了;然而下面执行的人就把它作为一成不变的惯例。加上官吏贪婪暴虐,老百姓一年到头抵押妻子卖掉孩子,还是没完没了。所以皇帝的一举一动,都关系着老百姓的性命,不可忽视啊!只有成名这人因为里胥的侵害而贫穷,又因为进贡蟋蟀而致富,穿上名贵的皮衣,坐上豪华的车马,得意扬扬。

第九段:议促织

当其为里正、受扑责时,岂意其至此哉?天将以(之)酬长厚者,遂使抚臣、令尹,并受促织恩荫。闻之:一人飞升,仙及鸡犬。信夫!”

当他充当里正,受到责打的时候,哪里想到他会有这种境遇呢!老天要用好处来报答那些老实忠厚的人,就连抚臣、县官都受到蟋蟀的恩惠了。听说‘一人得道成仙,连鸡狗都可以上天。’现实确实如此啊!”

“异史氏曰”一段文字是蒲松龄对故事所作的评论,这也是笔记体小说常用的一种形式,通过评语直接表达自己的观点。

这段评论主要有三点:

1、从官贪吏虐追溯到天子宫廷,指出“天子一跬步,皆关乎人命,不可忽也”,寄予讽谏之旨。

2、成名的一贫一富说明是“天将酬长厚者”反映了“善恶有报”的宿命论思想。

3、针对抚臣、令尹蒙受促织“恩荫”,证实了“一人飞升,仙及鸡犬”的说法,生动地表明了封建官僚的升迁发迹是建立在百姓的苦难上的,在此作者抒发了愤懑不平之感。

离奇、虚幻的情节

求神问卜得佳品——这个情节提炼了现实生活,旧时人们陷入绝境,往往寄希望于求神问卜。但神图那么灵验却是虚幻的。作者虚构这个情节,正曲折地反映了成名夫妇实际上已无生路,读者读了,自会想到这点。

魂化促织,轻捷善斗——这个情节也有现实因素,在旧时代,孩子惹祸自杀,是常有的事。魂化蟋蟀则不可能。但这个虚幻情节却有着强烈震撼人心的和揭露、批判力量。试想,一个九岁孩子,经历着多么大的肉体和精神折磨,这比成名夫妻的身陷绝境,更使读者感到心情沉重。

结尾的喜剧结局——既然魂化蟋蟀不可能,那成名一家的摆脱厄运,裘马扬扬也就纯属幻想。但这个情节却深刻地揭示了封建政治的腐朽性,读者读了,自会联系当时官场的黑暗现象。

表

现

手

法

表

现

手

法

详略安排

文笔变化

虚幻情状

详写捉虫曲折过程

略写献虫层层受惠

粗笔勾勒故事开端

(饱含同情)

工笔描述发展高潮

(饱含同情)

粗笔勾勒故事结局

(辛辣讽刺)

心理描写,细腻合理

情景描写,逼近生活

情节曲折

波澜起伏

跌宕多姿

细读课文,点击心理

阅读课文第6、7小节,找出体现成名心理活动变化的单音词,依次填入空格处。

成名听说儿子误毙蟋蟀则(

),得子尸于井则转而为(

),见儿子气息然则转为(

),但顾蟋蟀笼虚则又转而为(

),忽而闻门外虫鸣则既(

)且(

),忽见蟋蟀短小则认为它(

);视之,意似良,则又转为(

)。将献公堂,不知能否合官老爷意,心中又(

)。

怒

悲

喜

愁

惊

喜

劣

喜

恐

写成名:

真实、细腻的心理描写。

作者以神来之笔刻划了成名的内心变化,写得错落有致,其时悲时怒时喜时愁。人物的心理刻划与其悲欢离合的命运紧密相联系——区区小虫系着成名一家之祸福安危,得之则化祸为福,失之则大难临头,给人以更加真实的感觉,使人物的形象也更加丰满。

从侧面深刻而有力地揭露了当时官府之暴虐,社会之黑暗,人民所受灾难之深重。

写促织:

夸张与细节描写

“伏”—“暴怒”—“奔”—“跃”—“张”—“伸”

—“

龁

”——“矜”——“叮”

显示了小虫的神奇的本领。小虫是由成名的儿子变化而来,作者运用夸张和细节描写,形象地描绘出当时的统治阶级造成虫命为贵、人命为贱的社会病态心理,对统治者进行了无情的揭露和鞭挞。

可见一只小小的蟋蟀竟然搅动(或牵动)着主人公的心,主宰(或把持着)主人公的命运。这细致入微、曲折变化

的心理描写与动作描写熔于一炉,有力地揭示了皇帝荒淫

,官贪

吏虐,致使百姓家败人亡的罪恶现实。

借明朝讽喻清朝

(讽刺贪官虐吏)

4、语言精练,词汇丰富,句式多样化。无论是叙述故事,描写场面,还是人的对话,作者所调遣的语言,都能曲尽其妙,恰到好处。

艺

术

特

色

1、情节曲折,引人入胜。整个故事情节由“征虫—捉虫—得虫—化虫”一条主线贯穿。

2、人物性格鲜明突出。比如写成名捕捉蟋蟀时,根据具体情况作了有区别的描述,情节细腻,心理真切。

3、浪漫主义手法的运用。成名儿子死后“复活”,且化为蟋蟀,本属子虚乌有的事,但在作者笔下却演绎得绘声绘色。

1、令以责之里正

10、不终岁,薄产累尽

2、成妻具资诣问

11、成然之

3、蹑迹披求

12、斯须就毙

4、既而得其尸于井

13、成以其小,劣之

5、自增惭怍

14、无出右者

6、细疏其能

7、抚军亦厚赉成

8、独是成氏子以蠹贫

9、又嘱学使俾入邑庠

(连,就)

(准备)

(追随、拨开)

(不久)

(惭愧)

(分条陈述)

(赏赐)

(蠹虫,喻指里胥)

(俾,使。庠,学校)

(积累)

(认为····对)

(不久)

(认为不好)

(以右为尊)

疑难字句解析

疑难字句解析

(15)径造庐访成

(到某处去)

(16)唇吻翕辟

(翕,合;辟,开

)

(17)成反复自念,得无教我猎虫所耶

(该不是

,莫非)

(18)闻妻言,如被冰雪

(覆盖,遭受

)

(19)即道人意中事,无毫发爽

(差错)

①因责常供。令以责之里正

②每责一头,辄倾数家之产

③当其为里正、受扑责时

责

要求

索取

责罚

①妻曰:“死何裨益?不如自行搜觅,有万一之得。”成然之

②展玩不可晓。然睹促织,隐中胸怀

③循陵而走,见蹲石鳞鳞,俨然类画

然

认为对,认为是这样

然而

形容词尾,

“……的样子”

①于败堵丛草处,探石发穴

②成有子九岁,窥父不在,窃发盆

发

开掘、挖开

打开

①将献公堂,惴惴恐不当意

②当其为里正、受扑责时,岂意其至此哉

当

适合(dàng

)

在…时候

①形若土狗,梅花翅,方首,长胫,意似良

②将献公堂,惴惴恐不当意

③当其为里正、受扑责时,岂意其至此哉

意

神态,样子

心意

料想

3

无毫发爽

毛发

1.以一头进,试使斗而才

(有才能,这里指勇敢善斗。名词用作动词

)

2.市中游侠儿得佳者笼养之

3.大喜,笼归,举家庆贺

(用笼子

,名做状)

(装在笼子里

,名做动)

4.成以其小,劣之

以(之)为劣,意动用法

5.益奇之

以(之)为奇。意动用法

6.自名“蟹壳青”,日与子弟角

(每日,名词作状语

)

7.一人飞升,仙及鸡犬

(成仙。名词作动词

)

词类活用

课后作业

《45分钟》和《讲与练》

相应习题

课后作业

请用一个小动物或植物为喻体,使之寄托着自己某种思想感情或者某种意愿,请编造一个曲折的情节,并用上夸张和虚幻的写作手法,字数600字左右。

作品展示环节

促

织

蒲松龄

给下列加线的字注音

迂讷

裨益

爇香

翕辟

掭

不啻

抢呼欲绝

惙然

蹄躈

龁

觇视

俾入邑庠

nè

bì

ruò

xī

tiàn

chì

qiāng

chuò

qiào

hé

chān

bǐ

xiáng

检

测

预

习

情

况

教学目标:?

1、了解蒲松龄生平经历及《聊斋志异》的相关内容以知人论世。

2.鉴赏本文跌宕起伏、扣人心弦的故事情节和细腻逼真的心理描写,理解文章的思想内涵。

?3、归纳文言现象,把握文言词句的学习规律。

写鬼写妖,高人一等;

刺贪刺虐,入木三分

-------郭沫若(

)?

话聊斋

作者介绍

蒲松龄,山东淄川(今淄博市)蒲家庄人,字

,一字

,别号

。

从小热衷功名,19岁参加科举考试,连中县、府、道的第一,但此后却屡试不第,挤不进官场。他的大半生基本上在家乡过着清苦的塾师生活,因而和人民接触的机会较多,对统治阶级的种种罪恶有所不满。

蒲松龄

留仙

剑臣

柳泉

?有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;???????

苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。

---自勉诗

(科举路)?

故

事

情

节

1、序幕:

----促织

2、开端:

-----促织

3、发展:

-----促织

4、高潮:

---促织

---

促织

---

促织---

促织

5、结局:

----促织

6、尾声:

----促织

征

捕

卜

得

失

化

进

议

斗

促织

宫中

征虫受刑

悲

神卜得虫

儿毙促织

魂化促织

喜

悲

喜

写作目的

借讲前朝故事来揭露黑暗现实,批判的针芒直指天子。

本文是《聊斋志异》中深刻揭露黑暗现实的篇章之一。

作品是以斗促织的宫廷嬉戏作为引线,通过曲折变化的情节揭露黑暗的社会现实。

第一段:征促织

宣德间,宫中尚促织之戏,岁征(于)民间。此物故非西产;有华阴令欲媚上官,以一头进,试使(之)斗而才,因责常供。令以(之)责之里正。市中游侠儿得佳者笼养之,昂其直,居为奇货。里胥猾黠,假此科敛(于)丁口,每责一头,辄倾数家之产。

明朝宣德年间,皇室里崇尚斗蟋蟀的游戏,每年都要向民间征收。这东西本来不是陕西出产的。有个华阴县的县官,想巴结上司,把一只蟋蟀献上去,上司试着让它斗了一下,显出了勇敢善斗的才能,上级于是责令他经常供应。县官就把供应的差事派给各乡的里正。于是市上的那些游手好闲的年轻人,捉到好的蟋蟀就用竹笼喂养它,抬高它的价格;储存起来,当作珍奇的货物一样等待高价出售。乡里的差役们狡猾刁诈,借这个机会(向)老百姓摊派费用,每摊派一只蟋蟀,就常常使好几户人家破产。

县里有个叫成名的人,是个念书人,长期未考中秀才。做人拘谨,不善说话,就被刁诈的小吏报到县里,叫他担任里正的差事。他想尽方法还是摆脱不掉(任里正这差事)。不到一年,微薄的家产都一点点的耗尽了。正好又碰上征收蟋蟀,成名不敢勒索老百姓,但又没有抵偿的钱,忧愁苦闷,想要寻死。他妻子说:“死有什么益处呢?不如自已去寻找,希望有万分之一的收获。”

第二段:捕促织

邑有成名者,操童子业,久不售。为人迂讷,遂为猾胥报充里正役,百计营谋不能脱。不终岁,薄产累尽。会征促织,成不敢敛户口,而又无所赔偿,忧闷欲死。妻曰:“死何裨益?不如自行搜觅,冀有万一之得。”。

成然之。早出暮归,提竹筒丝笼,于败(残破)堵(墙壁)丛草处,探(掏)石发穴,靡计不施,迄无济。即捕得三两头,又劣弱不中于款。宰(邑宰,县的长官)严限追比,旬余,杖至百,两股间脓血流离,并虫亦不能行捉矣。转侧(于)床头,惟思自尽。

成名认为这些话很对。就早出晚归,提着竹筒丝笼,在破墙脚下。荒草丛里,掏石头,挖开土洞,没有办法没用尽,终究没有找到。即使捉到二、三只,也是又弱又小,不合规格。县官严定限期,按期追逼,成名在十几天中被打了上百板子,两条大腿脓血淋漓,并且连蟋蟀也不能去捉了,在床上翻来复去只想自杀。

这时,村里来了个驼背巫婆,(她)能借助鬼神预卜凶吉。成名的妻子准备了礼钱去求神。只见红颜的少女和白发的老婆婆挤满门口。成名的妻子走进巫婆的屋里,只看见暗室拉着帘子,帘外摆着香案。求神的人在香炉上上香,行两拜礼。巫婆在旁边望着空中替他们祷告,嘴唇一张一合,不知在说些什么。大家都肃敬地站着听。一会儿,室内丢一张纸条出来,那上面就写着求神的人心中所想问的事情,没有丝毫差错。

第三段:卜促织

时村中来一驼背巫,能以神卜。成妻具资诣问。见红女白婆,填塞门户。入其舍,则密室(内室)垂帘,帘外设香几。问者爇(点燃)香于鼎,再拜。巫从旁望空代祝,唇吻翕辟,不知何词。各各竦立以(而)听。少间,帘内掷一纸出,即道人意中事,无毫发爽。

成妻纳钱案上,焚拜如前人。食顷,帘动,片纸抛落。拾视之,非字而画:中绘殿阁,类兰若;后小山下,怪石乱卧,针针丛棘,青麻头伏焉;旁一蟆,若将跃舞。展玩不可晓。然睹促织,隐中胸怀。折藏之,归以示成。

成名的妻子把钱放在案上,像前边的人一样烧香跪拜。约一顿饭的工夫,帘子动了,一片纸抛落下来了。拾起一看,并不是字,而是一幅画,当中绘着殿阁,就像寺院一样;(殿阁)后面的山脚下,横着一些奇形怪状的石头,长着一丛丛荆棘,一只青麻头蟋蟀伏在那里;旁边有一只癞蛤蟆,就好像要跳起来的样子。她展开看了一阵,不懂什么意思。但是看到上面画着蟋蟀,正跟自己的心事暗合,就把纸片折叠好装起来,回家后把它给成名看。

成名反复思索,莫非是指给我捉蟋蟀的地方吗?细看图上面的景物,和村东的大佛阁很想象。于是他就忍痛爬起来,扶着杖,拿着图来到寺庙的后面,(看到)有一座古坟高高隆起。成名沿着古坟向前走,只见一块块石头,好象鱼鳞似的排列着,真像画中的一样。他于是在野草中一面侧耳细听一面慢走,好象在找一根针和一粒小芥菜子似的;然而心力、视力、耳力都用尽了,结果还是一点蟋蟀的踪迹响声都没有。他用心探索未停止,突然一只癞哈蟆跳过去了。

第四段:得促织

成反复自念,得无教我猎虫所耶?细瞻景状,与(词性?)村东大佛阁逼似。乃强起扶杖,执图诣寺后,有古陵蔚(草木茂盛的样子)起。循陵而走,见蹲石鳞鳞,俨然类画。遂于蒿莱中侧听徐行,似寻针芥。而心目耳力俱穷,绝无踪响。冥搜未已,一癞头蟆猝然跃去。

第五段:失促织

成有子九岁,窥父不在,窃发盆。虫跃掷径出,迅不可捉。及扑入手,已股落腹裂,斯须就毙。儿惧,啼告母。母闻之,面色灰死,大惊曰:“业根,死期至矣!而翁归,自与汝复算耳!”儿涕而去。

成名有个儿子,年九岁,看到父亲不在(家),偷偷打开盆子来看。蟋蟀一下子跳出来了,快得来不及捕捉。等抓到手后,(蟋蟀)的腿已掉了,肚子也破了,一会儿就死了。孩子害怕了,就哭着告诉母亲,母亲听了,(吓得)面色灰白,大惊说:“祸根,你的死期到了!你父亲回来,自然会跟你算帐!”孩子哭着跑了。

不多时,成名回来了,听了妻子的话,全身好象盖上冰雪一样。怒气冲冲地去寻找儿子,儿子无影无踪不知到哪里去了。后来在井里找到他的尸体,于是怒气立刻化为悲痛,呼天喊地,悲痛欲绝。夫妻二人对着墙角流泪哭泣,茅屋里没有炊烟,面对面坐着不说一句话,不再有一点生趣。直到傍晚时,才拿上草席准备把孩子埋葬。夫妻走近一摸,还有一丝微弱的气息。

第六段:化促织

未几,成归,闻妻言,如被冰雪。怒索儿,儿渺然不知所往。既得其尸于井,因而化怒为悲,抢呼欲绝。夫妻向隅,茅舍无烟,相对默然,不复聊赖。日将暮,取儿藁葬。近抚之,气息惙然。

喜置榻上,半夜复苏。夫妻心稍慰,但蟋蟀笼虚,顾之则气断声吞,亦不敢复究儿。自昏达曙,目不交睫。

他们高兴地把他放在床上,半夜里孩子又苏醒过来。夫妻二人心里稍稍宽慰一些,但是装蟋蟀的笼子还是空的,()成名)回头看蟋蟀笼,就急得气也吐不出,话也说不上来,也不敢再追究儿子。从晚上到天明,连眼睛也没合一下。

东曦既驾,僵卧长愁。忽闻门外虫鸣,惊起觇视,虫宛然尚在。喜而捕之,一鸣辄跃去,行且速。覆之以掌,虚若无物;手裁举,则又超忽而跃。急趋之,折过墙隅,迷其所在。徘徊四顾,见虫伏壁上。审谛之,短小,黑赤色,顿非前物,成以其小,劣之。

东方的太阳已经升起来了,他还直挺挺地躺在床上发愁。他忽然听到门外有蟋蟀的叫声,吃惊地起来细看时,那只蟋蟀仿佛还在。他高兴得动手捉它,那蟋蟀叫一声一跳就跑了,跳得非常快。他用手掌去罩住它,手心空荡荡地好象没有什么东西;手刚举起,却又远远地跳开了。成名急忙追它,转过墙角,又不知它的去向了。他东张西望,四下寻找,才看见蟋蟀趴在墙壁上。成名仔细看它,个儿短小,黑红色,立刻觉得它不象先前那只。成名认为它个儿小,不把它当回事。

惟彷徨瞻顾,寻所逐者。壁上小虫忽跃落襟袖间。视之,形若土狗,梅花翅,方首,长胫,意似良。喜而收之。将献公堂,惴惴恐不当意,思试(使)之斗以觇之。

(成名)仍不住地来回寻找,找他所追捕的那只。(这时)墙壁上的那只小蟋蟀,忽然跳到他的衣袖上了。再仔细看它,形状像土狗子,梅花翅膀,方头长腿,神态还不错。高兴地收养了它,准备献给官府,但是心里还很不踏实,怕不合县官的心意,他想先试着让它斗一下,看它的争斗能力怎么样。

村里一个喜欢多事的少年,养着一只蟋蟀,自已给它取名叫“蟹壳青”,(他)每日跟其他少年斗(蟋蟀)没有一次不胜的。他想留着它居为奇货来牟取暴利,便抬高价格,但总是也没买者。(有一天)少年直接上门来找成名,看到成名所养的蟋蟀,只是掩着口笑,接着就取出自己的蟋蟀,放进比试蟋蟀的笼子里。

第七段:斗促织

村中少年好事者驯养一虫,自名“蟹壳青”,日与子弟角,无不胜。欲居之以(来)为利,而高其直,亦无售者。径造庐访成,视成所蓄,掩口胡卢而笑。因出己虫,纳比笼中。

成视之,庞然修伟,自增惭怍,不敢与较。少年固强之。顾念蓄劣物终无所用,不如拼博一笑,因合纳斗盆。小虫伏不动,蠢若木鸡。少年又大笑。

成名一看对方那只蟋蟀又长又大,自己越发羞愧,不敢拿自己的小蟋蟀跟少年的“蟹壳青”较量。少年一定坚持要斗,但成名心想养着这样低劣的东西,终究没有什么用处,不如让它斗一斗,换得一笑了事。因而把两个蟋蟀放在一个斗盆里。小蟋蟀趴着不动,呆呆地象个木鸡,少年又大笑。

试以猪鬣撩拨虫须,仍不动。少年又笑。屡撩之,虫暴怒,直奔,遂相腾击,振奋作声。俄见小虫跃起,张尾伸须,直龁敌领。少年大骇,急解令休止。虫翘然矜鸣,似报主知。成大喜。

(接着)试着用猪鬃撩拨小蟋蟀的触须,小蟋蟀仍然不动,少年又大笑了。撩拨了它好几次,小蟋蟀突然大怒,直往前冲,于是互相斗起来,腾身举足,彼此相扑,振翅叫唤。一会儿,只见小蟋蟀跳起来,张开尾,竖起须,一口直咬着对方的脖颈。少年大惊,急忙分开,使它们停止扑斗。小蟋蟀抬着头振起翅膀得意地鸣叫着,好象给主人报捷一样。成名很高兴。

方共瞻玩,一鸡瞥来,径进以啄。成骇立愕呼。幸啄不中,虫跃去尺有咫。鸡健进,逐逼之,虫已在爪下矣。成仓猝莫知所救,顿足失色。旋见鸡伸颈摆扑,临视,则虫集冠上,力叮不释。成益惊喜,掇置笼中。

两人正在观赏,突然来了一只鸡,直向小蟋蟀啄去。成名吓得(站在那里)惊叫起来,幸喜没有啄中,小蟋蟀一跳有一尺多远。鸡又大步地追逼过去,小蟋蟀已被压在鸡爪下了。成名吓得惊慌失措,不知怎么救它,急得直跺脚,脸色都变了。随即又见鸡伸长脖子扭摆着头,到跟前仔细一看,原来小蟋蟀已蹲在鸡冠上用力叮着不放。成名越发惊喜,捉下放在笼中

。

第二天,成名把蟋蟀献给县官,县官见它小,怒斥成名。成名讲述了这只蟋蟀的奇特本领,县官不信。试着和别的蟋蟀搏斗,所有的都被斗败了。又试着和鸡斗,果然和成名所说的一样。于是就奖赏了成名,把蟋蟀献给了巡抚。巡抚特别喜欢,用金笼装着献给皇帝,并且上了奏本,仔细地叙述了它的本领。到了宫里后,拿全国贡献的蝴蝶、螳螂、油利挞、青丝额及各种稀有的蟋蟀,都与(小蟋蟀)斗过了,没有一只能占它的上风。它每逢听到琴瑟的声音,都能按照节拍跳舞,(大家)越发觉得出奇。

翼日进宰,宰见其小,怒呵成。成述其异,宰不信。试与他虫斗,虫尽靡。又试之鸡,果如成言。乃赏成,献诸抚军。抚军大悦,以金笼进上,细疏其能。既入宫中,举天下所贡蝴蝶、螳螂、油利挞、青丝额一切异状遍试之,无出其右者。每闻琴瑟之声,则应节而舞。益奇之。

第八段:进促织

上大嘉悦,诏赐抚臣名马衣缎。抚军不忘所自,无何,宰以卓异闻,宰悦,免成役。又嘱学使俾(之)入邑庠。后岁余,成子精神复旧,自言身化促织,轻捷善斗,今始苏耳。抚军亦厚赉成。不数岁,田百顷,楼阁万椽,牛羊蹄躈各千计;一出门,裘马过世家焉。

皇帝大加赞赏,更加高兴,下诏赏给巡抚好马和锦缎。巡抚不忘记好处是从哪来的,不久县官也凭借才能卓越而被上报了。县官一高兴,就免了成名的差役,又嘱咐主考官,让成名中了秀才。过了一年多,成名的儿子精神复原了。他说他变成一只蟋蟀,轻快而善于搏斗。现在才苏醒过来。巡抚也重赏了成名。不几年,成名就有一百多顷田地,很多高楼大厦,还有成百上千的牛羊;每次出门,穿的皮衣,驾的马车,比官宦人家还阔气。

异史氏曰:“天子偶用一物,未必不过此已忘;而奉行者即为定例。加以官贪吏虐,民日贴妇卖儿,更无休止。故天子一跬步,皆关民命,不可忽也。独是成氏子以蠹贫,以促织富,裘马扬扬。

作者说:“皇帝偶尔使用一件东西,未必不是用过它就忘记了;然而下面执行的人就把它作为一成不变的惯例。加上官吏贪婪暴虐,老百姓一年到头抵押妻子卖掉孩子,还是没完没了。所以皇帝的一举一动,都关系着老百姓的性命,不可忽视啊!只有成名这人因为里胥的侵害而贫穷,又因为进贡蟋蟀而致富,穿上名贵的皮衣,坐上豪华的车马,得意扬扬。

第九段:议促织

当其为里正、受扑责时,岂意其至此哉?天将以(之)酬长厚者,遂使抚臣、令尹,并受促织恩荫。闻之:一人飞升,仙及鸡犬。信夫!”

当他充当里正,受到责打的时候,哪里想到他会有这种境遇呢!老天要用好处来报答那些老实忠厚的人,就连抚臣、县官都受到蟋蟀的恩惠了。听说‘一人得道成仙,连鸡狗都可以上天。’现实确实如此啊!”

“异史氏曰”一段文字是蒲松龄对故事所作的评论,这也是笔记体小说常用的一种形式,通过评语直接表达自己的观点。

这段评论主要有三点:

1、从官贪吏虐追溯到天子宫廷,指出“天子一跬步,皆关乎人命,不可忽也”,寄予讽谏之旨。

2、成名的一贫一富说明是“天将酬长厚者”反映了“善恶有报”的宿命论思想。

3、针对抚臣、令尹蒙受促织“恩荫”,证实了“一人飞升,仙及鸡犬”的说法,生动地表明了封建官僚的升迁发迹是建立在百姓的苦难上的,在此作者抒发了愤懑不平之感。

离奇、虚幻的情节

求神问卜得佳品——这个情节提炼了现实生活,旧时人们陷入绝境,往往寄希望于求神问卜。但神图那么灵验却是虚幻的。作者虚构这个情节,正曲折地反映了成名夫妇实际上已无生路,读者读了,自会想到这点。

魂化促织,轻捷善斗——这个情节也有现实因素,在旧时代,孩子惹祸自杀,是常有的事。魂化蟋蟀则不可能。但这个虚幻情节却有着强烈震撼人心的和揭露、批判力量。试想,一个九岁孩子,经历着多么大的肉体和精神折磨,这比成名夫妻的身陷绝境,更使读者感到心情沉重。

结尾的喜剧结局——既然魂化蟋蟀不可能,那成名一家的摆脱厄运,裘马扬扬也就纯属幻想。但这个情节却深刻地揭示了封建政治的腐朽性,读者读了,自会联系当时官场的黑暗现象。

表

现

手

法

表

现

手

法

详略安排

文笔变化

虚幻情状

详写捉虫曲折过程

略写献虫层层受惠

粗笔勾勒故事开端

(饱含同情)

工笔描述发展高潮

(饱含同情)

粗笔勾勒故事结局

(辛辣讽刺)

心理描写,细腻合理

情景描写,逼近生活

情节曲折

波澜起伏

跌宕多姿

细读课文,点击心理

阅读课文第6、7小节,找出体现成名心理活动变化的单音词,依次填入空格处。

成名听说儿子误毙蟋蟀则(

),得子尸于井则转而为(

),见儿子气息然则转为(

),但顾蟋蟀笼虚则又转而为(

),忽而闻门外虫鸣则既(

)且(

),忽见蟋蟀短小则认为它(

);视之,意似良,则又转为(

)。将献公堂,不知能否合官老爷意,心中又(

)。

怒

悲

喜

愁

惊

喜

劣

喜

恐

写成名:

真实、细腻的心理描写。

作者以神来之笔刻划了成名的内心变化,写得错落有致,其时悲时怒时喜时愁。人物的心理刻划与其悲欢离合的命运紧密相联系——区区小虫系着成名一家之祸福安危,得之则化祸为福,失之则大难临头,给人以更加真实的感觉,使人物的形象也更加丰满。

从侧面深刻而有力地揭露了当时官府之暴虐,社会之黑暗,人民所受灾难之深重。

写促织:

夸张与细节描写

“伏”—“暴怒”—“奔”—“跃”—“张”—“伸”

—“

龁

”——“矜”——“叮”

显示了小虫的神奇的本领。小虫是由成名的儿子变化而来,作者运用夸张和细节描写,形象地描绘出当时的统治阶级造成虫命为贵、人命为贱的社会病态心理,对统治者进行了无情的揭露和鞭挞。

可见一只小小的蟋蟀竟然搅动(或牵动)着主人公的心,主宰(或把持着)主人公的命运。这细致入微、曲折变化

的心理描写与动作描写熔于一炉,有力地揭示了皇帝荒淫

,官贪

吏虐,致使百姓家败人亡的罪恶现实。

借明朝讽喻清朝

(讽刺贪官虐吏)

4、语言精练,词汇丰富,句式多样化。无论是叙述故事,描写场面,还是人的对话,作者所调遣的语言,都能曲尽其妙,恰到好处。

艺

术

特

色

1、情节曲折,引人入胜。整个故事情节由“征虫—捉虫—得虫—化虫”一条主线贯穿。

2、人物性格鲜明突出。比如写成名捕捉蟋蟀时,根据具体情况作了有区别的描述,情节细腻,心理真切。

3、浪漫主义手法的运用。成名儿子死后“复活”,且化为蟋蟀,本属子虚乌有的事,但在作者笔下却演绎得绘声绘色。

1、令以责之里正

10、不终岁,薄产累尽

2、成妻具资诣问

11、成然之

3、蹑迹披求

12、斯须就毙

4、既而得其尸于井

13、成以其小,劣之

5、自增惭怍

14、无出右者

6、细疏其能

7、抚军亦厚赉成

8、独是成氏子以蠹贫

9、又嘱学使俾入邑庠

(连,就)

(准备)

(追随、拨开)

(不久)

(惭愧)

(分条陈述)

(赏赐)

(蠹虫,喻指里胥)

(俾,使。庠,学校)

(积累)

(认为····对)

(不久)

(认为不好)

(以右为尊)

疑难字句解析

疑难字句解析

(15)径造庐访成

(到某处去)

(16)唇吻翕辟

(翕,合;辟,开

)

(17)成反复自念,得无教我猎虫所耶

(该不是

,莫非)

(18)闻妻言,如被冰雪

(覆盖,遭受

)

(19)即道人意中事,无毫发爽

(差错)

①因责常供。令以责之里正

②每责一头,辄倾数家之产

③当其为里正、受扑责时

责

要求

索取

责罚

①妻曰:“死何裨益?不如自行搜觅,有万一之得。”成然之

②展玩不可晓。然睹促织,隐中胸怀

③循陵而走,见蹲石鳞鳞,俨然类画

然

认为对,认为是这样

然而

形容词尾,

“……的样子”

①于败堵丛草处,探石发穴

②成有子九岁,窥父不在,窃发盆

发

开掘、挖开

打开

①将献公堂,惴惴恐不当意

②当其为里正、受扑责时,岂意其至此哉

当

适合(dàng

)

在…时候

①形若土狗,梅花翅,方首,长胫,意似良

②将献公堂,惴惴恐不当意

③当其为里正、受扑责时,岂意其至此哉

意

神态,样子

心意

料想

3

无毫发爽

毛发

1.以一头进,试使斗而才

(有才能,这里指勇敢善斗。名词用作动词

)

2.市中游侠儿得佳者笼养之

3.大喜,笼归,举家庆贺

(用笼子

,名做状)

(装在笼子里

,名做动)

4.成以其小,劣之

以(之)为劣,意动用法

5.益奇之

以(之)为奇。意动用法

6.自名“蟹壳青”,日与子弟角

(每日,名词作状语

)

7.一人飞升,仙及鸡犬

(成仙。名词作动词

)

词类活用

课后作业

《45分钟》和《讲与练》

相应习题

课后作业

请用一个小动物或植物为喻体,使之寄托着自己某种思想感情或者某种意愿,请编造一个曲折的情节,并用上夸张和虚幻的写作手法,字数600字左右。

作品展示环节

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])