部编版语文七年级上册第三单元《课外古诗词诵读》课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文七年级上册第三单元《课外古诗词诵读》课件(共37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-22 08:22:19 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

课外古诗词诵读

峨眉山月歌

-----李白

峨眉山月歌

李白

峨眉/山月/半轮秋,

影入/平羌/江水流。

夜发/清溪/向三峡,

思君/不见/下/渝州。

结合课下注释和诗后鉴赏

把这首诗的意思完整说一说

夜幕降临了,峨眉山上升起了半轮秋月

月影映在江水之中,随着江水缓缓流动,像一个好朋友一样,陪伴着我。

我乘着小船连夜从清溪出发,向三峡驶去。

但在从清溪到渝州的途中,月亮总被两岸的高山挡住,使我思念不已。

背景:

这首诗是李白年轻时离开蜀地时的作品,意境明朗,语言浅近,音韵流畅。

《峨眉山月歌》是李白最早的一首写月诗。这首诗写于他出蜀远游,向三峡进发的途中。然而这个青少年生活过的山清水秀的蜀地,又使他踌躇满志的胸中萦绕着留恋的情绪。

“思君”二字,末句“思君不见下渝州”表现了依依惜别的无限情思,语短情长。

表达了作者思念家乡和友人的思想感情。

思想感情

诗中共有5处的地名,你能都找出来吗?

峨眉

平羌

清溪

三峡

渝州

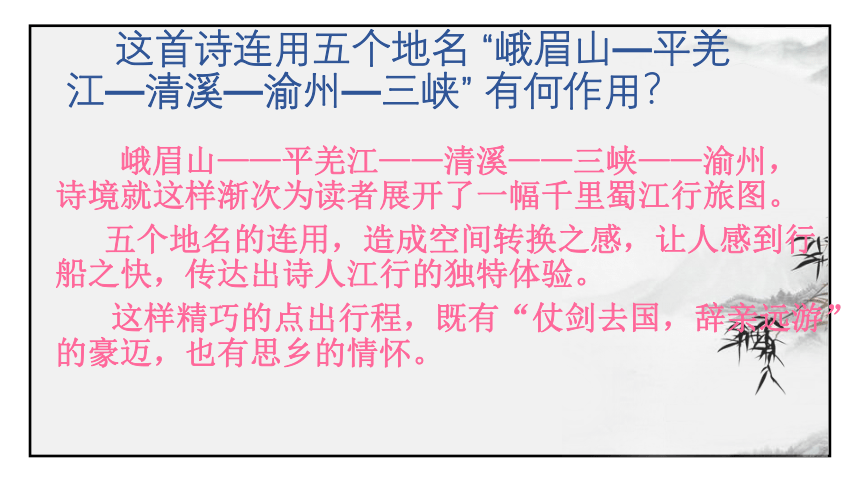

这首诗连用五个地名

“峨眉山—平羌江—清溪—渝州—三峡”

有何作用?

峨眉山——平羌江——清溪——三峡——渝州,诗境就这样渐次为读者展开了一幅千里蜀江行旅图。

五个地名的连用,造成空间转换之感,让人感到行船之快,传达出诗人江行的独特体验。

这样精巧的点出行程,既有“仗剑去国,辞亲远游”的豪迈,也有思乡的情怀。

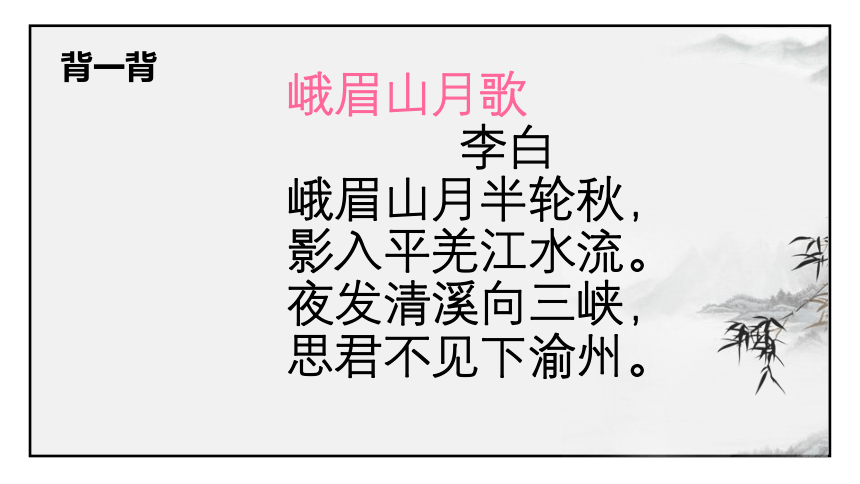

峨眉山月歌

李白

峨眉山月半轮秋,

影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,

思君不见下渝州。

背一背

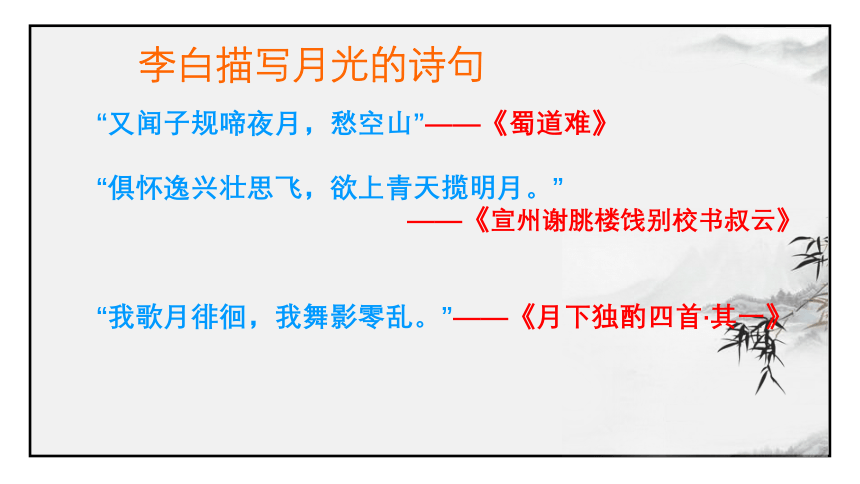

李白描写月光的诗句

“又闻子规啼夜月,愁空山”——《蜀道难》

“俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月。”

——《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

“我歌月徘徊,我舞影零乱。”——《月下独酌四首·其一》

杜甫

江南逢李龟年

江南逢李龟年

(杜甫)

岐王宅里寻常见,

崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,

落花时节又逢君。

作者简介

杜甫(712~770),字子美,诗中常自称少陵野老,世称杜少陵。杜甫是唐代最伟大的现实主义诗人,宋以后被尊为“诗圣”,与李白并称“李杜”。存诗1400多首,有《杜工部集》。

结合课下注释和诗后鉴赏

把这首诗的意思完整说一说

作品译文

当年在岐王宅里,常常见到你的演出,

在崔九堂前,也曾多次听到你的演唱,欣赏到你的艺术。

眼下正是江南暮春的落花时节,

没有想到能在这时巧遇你这位老相识。

背景

此诗大概作于公元770年(大历五年)杜甫在长沙的时候。安史之乱后,杜甫漂泊到江南一带,和流落的宫廷歌唱家李龟年重逢,回忆起在岐王和崔九的府第频繁相见和听歌的情景而感慨万千写下这首诗。

诗中蕴含的情感:

诗的开首二句是追忆昔日与李龟年的接触,寄寓诗人对开元初年鼎盛的眷怀;后两句是对国事凋零,对故人和自己颠沛流离生活的感慨。

仅仅四句却概括了整个开元时期(注:开元时期为713年——741年)的时代沧桑,人生巨变。语极平淡,内涵却无限丰满。

理解训练

追忆往昔与李龟年的接触,流露的却是对“开元盛日”的深情怀念

的诗句是:

。

暗喻了世运的衰颓、社会的动乱和诗人的衰病漂泊

的诗句:

。

暮春时节,落花流水的风光,点缀着两位形容憔悴的老人,成了时代沧桑的一幅典型图画

。这句诗是:

。

岐王宅里寻常见,

崔九堂前几度闻

正是江南好风景,落花时节又逢君。

正是江南好风景,

落花时节又逢君。

行军九日思长安故园

岑参

行军九日思长安故园

岑参

强欲登高去,无人送酒来。

遥怜故园菊,应傍战场开。

岑参,唐代边塞诗人。工诗,长于七言歌行,代表作是《白雪歌送武判官归京》。现存诗三百六十首。对边塞风光,军旅生活,以及少数民族的文化风俗有亲切的感受,故其边塞诗尤多佳作。风格与高适相近,后人多并称“高岑”。

结合课下注释和诗后鉴赏

把这首诗的意思完整说一说

勉强地想要按照习俗去登高饮酒,却没有像王弘那样的人把酒送来。

我在远方想念长安故园中的菊花,这时应正寂寞地在战场旁边盛开。

创作背景

唐玄宗天宝十四载(755年),安禄山起兵叛乱,次年长安被攻陷。唐肃宗至德二载(757年)二月肃宗由彭原行军至凤翔,岑参随行。这首诗原有小注说:“时未收长安”。

诗中蕴含的情感:

遥怜故园菊,应傍战场开

诗人在佳节之际想到了长安家园。开头一个“遥”字,是渲染自己和故园长安相隔之远,烘托了诗人深切的思乡之情。接着诗人将对亲朋好友思念的感情,浓缩到了“故园菊”上。“怜”字,不仅写出诗人对故乡之菊的眷恋,更写出诗人对故园之菊开在战场上的长长叹息,百般怜惜。

赏析

岑参的这首五绝,表现的不是一般的节日思乡,而是对国事的忧虑、对战乱中人民疾苦的关切和对和平的渴望。表面看来写得平直朴素,实际构思精巧,情韵无限,是一首言简意深、耐人寻味的抒情佳作。

夜上受降城闻笛

李益

夜上受降城闻笛

李

益

回乐峰前沙似雪,

受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

李益(公元748-829年),字君虞,凉州姑臧(今甘肃武威)人。多次从军边塞出任幕僚,脱离军府后漫游江淮,入长安历任中书舍人、集贤殿学士、右散骑常侍等职,终于礼部尚书衔。中晚唐的重要诗人,尤以七言绝句和边塞诗著称。

夜上受降城闻笛

李

益

回乐烽前/沙似雪,

受降城外/月如霜。

不知何处/吹芦管,

一夜征人/尽望乡。

回乐烽前的沙地白得象雪,

受降城外的月色有如秋霜。

不知何处吹起凄凉的芦管,

一夜间征人个个眺望故乡。

赏析

这是一首抒写戍边将士思乡愁情的名作。

诗歌的前两句描绘了一幅边塞月夜的独特景色。

沙漠并非雪原,诗人偏说它“似雪”,月光并非秋霜,诗人偏说它“如霜”。诗人如此运笔,是为了借这寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉。正是这似雪的沙漠和如霜的月光使受降城之夜显得格外空寂惨淡。也使诗人格外强烈地感受到置身边塞绝域的孤独,而生发出思乡情愫。

回乐烽前沙似雪,

受降城外月如霜。

如果说前两句写景,景中寓情,蓄而未发;那么后两句则正面写情。

“不知何处”,写出了诗人月夜闻笛时的迷惘心情,映衬出夜景的空寥寂寞。“一夜”和“尽望”又道出征人望乡之情的深重和急切。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

赏

析

这首诗写得有色有声有情。烽火台、沙漠、高城、月色,构成了征人思乡的典型环境;如泣如诉的笛声更触发起征人无限的乡思。全诗将诗情、画意和音乐美熔于一炉,构成了幽邃的艺术境界。诗歌最后摄制征人望乡的特写镜头,非常醒目地点明主旨,令人玩味不已。

诗意在抒写边防将士之乡情。前二句写月下边塞的景色;三句写声音,闻见芦管悲声;四句写心中感受,芦笛能动征人回乡之望。全诗把景色、声音,感受融为一体,意境浑成。

课外古诗词诵读

峨眉山月歌

-----李白

峨眉山月歌

李白

峨眉/山月/半轮秋,

影入/平羌/江水流。

夜发/清溪/向三峡,

思君/不见/下/渝州。

结合课下注释和诗后鉴赏

把这首诗的意思完整说一说

夜幕降临了,峨眉山上升起了半轮秋月

月影映在江水之中,随着江水缓缓流动,像一个好朋友一样,陪伴着我。

我乘着小船连夜从清溪出发,向三峡驶去。

但在从清溪到渝州的途中,月亮总被两岸的高山挡住,使我思念不已。

背景:

这首诗是李白年轻时离开蜀地时的作品,意境明朗,语言浅近,音韵流畅。

《峨眉山月歌》是李白最早的一首写月诗。这首诗写于他出蜀远游,向三峡进发的途中。然而这个青少年生活过的山清水秀的蜀地,又使他踌躇满志的胸中萦绕着留恋的情绪。

“思君”二字,末句“思君不见下渝州”表现了依依惜别的无限情思,语短情长。

表达了作者思念家乡和友人的思想感情。

思想感情

诗中共有5处的地名,你能都找出来吗?

峨眉

平羌

清溪

三峡

渝州

这首诗连用五个地名

“峨眉山—平羌江—清溪—渝州—三峡”

有何作用?

峨眉山——平羌江——清溪——三峡——渝州,诗境就这样渐次为读者展开了一幅千里蜀江行旅图。

五个地名的连用,造成空间转换之感,让人感到行船之快,传达出诗人江行的独特体验。

这样精巧的点出行程,既有“仗剑去国,辞亲远游”的豪迈,也有思乡的情怀。

峨眉山月歌

李白

峨眉山月半轮秋,

影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,

思君不见下渝州。

背一背

李白描写月光的诗句

“又闻子规啼夜月,愁空山”——《蜀道难》

“俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月。”

——《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

“我歌月徘徊,我舞影零乱。”——《月下独酌四首·其一》

杜甫

江南逢李龟年

江南逢李龟年

(杜甫)

岐王宅里寻常见,

崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,

落花时节又逢君。

作者简介

杜甫(712~770),字子美,诗中常自称少陵野老,世称杜少陵。杜甫是唐代最伟大的现实主义诗人,宋以后被尊为“诗圣”,与李白并称“李杜”。存诗1400多首,有《杜工部集》。

结合课下注释和诗后鉴赏

把这首诗的意思完整说一说

作品译文

当年在岐王宅里,常常见到你的演出,

在崔九堂前,也曾多次听到你的演唱,欣赏到你的艺术。

眼下正是江南暮春的落花时节,

没有想到能在这时巧遇你这位老相识。

背景

此诗大概作于公元770年(大历五年)杜甫在长沙的时候。安史之乱后,杜甫漂泊到江南一带,和流落的宫廷歌唱家李龟年重逢,回忆起在岐王和崔九的府第频繁相见和听歌的情景而感慨万千写下这首诗。

诗中蕴含的情感:

诗的开首二句是追忆昔日与李龟年的接触,寄寓诗人对开元初年鼎盛的眷怀;后两句是对国事凋零,对故人和自己颠沛流离生活的感慨。

仅仅四句却概括了整个开元时期(注:开元时期为713年——741年)的时代沧桑,人生巨变。语极平淡,内涵却无限丰满。

理解训练

追忆往昔与李龟年的接触,流露的却是对“开元盛日”的深情怀念

的诗句是:

。

暗喻了世运的衰颓、社会的动乱和诗人的衰病漂泊

的诗句:

。

暮春时节,落花流水的风光,点缀着两位形容憔悴的老人,成了时代沧桑的一幅典型图画

。这句诗是:

。

岐王宅里寻常见,

崔九堂前几度闻

正是江南好风景,落花时节又逢君。

正是江南好风景,

落花时节又逢君。

行军九日思长安故园

岑参

行军九日思长安故园

岑参

强欲登高去,无人送酒来。

遥怜故园菊,应傍战场开。

岑参,唐代边塞诗人。工诗,长于七言歌行,代表作是《白雪歌送武判官归京》。现存诗三百六十首。对边塞风光,军旅生活,以及少数民族的文化风俗有亲切的感受,故其边塞诗尤多佳作。风格与高适相近,后人多并称“高岑”。

结合课下注释和诗后鉴赏

把这首诗的意思完整说一说

勉强地想要按照习俗去登高饮酒,却没有像王弘那样的人把酒送来。

我在远方想念长安故园中的菊花,这时应正寂寞地在战场旁边盛开。

创作背景

唐玄宗天宝十四载(755年),安禄山起兵叛乱,次年长安被攻陷。唐肃宗至德二载(757年)二月肃宗由彭原行军至凤翔,岑参随行。这首诗原有小注说:“时未收长安”。

诗中蕴含的情感:

遥怜故园菊,应傍战场开

诗人在佳节之际想到了长安家园。开头一个“遥”字,是渲染自己和故园长安相隔之远,烘托了诗人深切的思乡之情。接着诗人将对亲朋好友思念的感情,浓缩到了“故园菊”上。“怜”字,不仅写出诗人对故乡之菊的眷恋,更写出诗人对故园之菊开在战场上的长长叹息,百般怜惜。

赏析

岑参的这首五绝,表现的不是一般的节日思乡,而是对国事的忧虑、对战乱中人民疾苦的关切和对和平的渴望。表面看来写得平直朴素,实际构思精巧,情韵无限,是一首言简意深、耐人寻味的抒情佳作。

夜上受降城闻笛

李益

夜上受降城闻笛

李

益

回乐峰前沙似雪,

受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

李益(公元748-829年),字君虞,凉州姑臧(今甘肃武威)人。多次从军边塞出任幕僚,脱离军府后漫游江淮,入长安历任中书舍人、集贤殿学士、右散骑常侍等职,终于礼部尚书衔。中晚唐的重要诗人,尤以七言绝句和边塞诗著称。

夜上受降城闻笛

李

益

回乐烽前/沙似雪,

受降城外/月如霜。

不知何处/吹芦管,

一夜征人/尽望乡。

回乐烽前的沙地白得象雪,

受降城外的月色有如秋霜。

不知何处吹起凄凉的芦管,

一夜间征人个个眺望故乡。

赏析

这是一首抒写戍边将士思乡愁情的名作。

诗歌的前两句描绘了一幅边塞月夜的独特景色。

沙漠并非雪原,诗人偏说它“似雪”,月光并非秋霜,诗人偏说它“如霜”。诗人如此运笔,是为了借这寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉。正是这似雪的沙漠和如霜的月光使受降城之夜显得格外空寂惨淡。也使诗人格外强烈地感受到置身边塞绝域的孤独,而生发出思乡情愫。

回乐烽前沙似雪,

受降城外月如霜。

如果说前两句写景,景中寓情,蓄而未发;那么后两句则正面写情。

“不知何处”,写出了诗人月夜闻笛时的迷惘心情,映衬出夜景的空寥寂寞。“一夜”和“尽望”又道出征人望乡之情的深重和急切。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

赏

析

这首诗写得有色有声有情。烽火台、沙漠、高城、月色,构成了征人思乡的典型环境;如泣如诉的笛声更触发起征人无限的乡思。全诗将诗情、画意和音乐美熔于一炉,构成了幽邃的艺术境界。诗歌最后摄制征人望乡的特写镜头,非常醒目地点明主旨,令人玩味不已。

诗意在抒写边防将士之乡情。前二句写月下边塞的景色;三句写声音,闻见芦管悲声;四句写心中感受,芦笛能动征人回乡之望。全诗把景色、声音,感受融为一体,意境浑成。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首