2021-2022学年统编版高中语文必修上册2.2《 红烛》课件(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册2.2《 红烛》课件(27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-20 20:25:47 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

红烛

闻一多

高中语文统编版

《红烛》课件(共26张)

高中语文统编版

《红烛》课件(共26张)

部编版红烛PPT优秀课件1

部编版红烛PPT优秀课件1

部编版红烛PPT优秀课件1

部编版红烛PPT优秀课件1

新课导入

无题

李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

初读李商隐”蜡炬成灰泪始干”的诗句时,你可曾被诗句中的“蜡烛”所触动?今天,就让我们走近一位诗人——闻一多,看看他是怎么写“烛”的?

高中语文统编版

《红烛》课件(共26张)

高中语文统编版

《红烛》课件(共26张)

1.了解新月派的相关知识以及诗人的生平经历及主要创作。

2.理解闻一多诗歌的艺术特点与诗歌主张,把握本诗的抒情脉络和抒情方式。

3.理解“红烛”的象征意义,学习诗人献身祖国、勇于自我牺牲的爱国主义精神。

学习目标

闻一多(1899-1946),原名闻家骅,字友三。生于湖北浠水。现代爱国诗人、学者。自幼喜爱古典诗歌、绘画和戏曲。五四运动后开始发表新诗。曾留学美国。先后在武汉大学、青岛大学、清华大学、西南联大任教。1946年7月15日在悼念李公朴先生的大会上,他愤怒斥责国民党反动派暗杀李公朴的罪行,发表了著名的《最后一次讲演》,当日下午,即遭到国民党特务的杀害。闻一多早年参加新月社,在创作诗歌时,提出诗歌创作的“三美”主张,即音乐美(音节)、绘画美(辞藻)、建筑美(节的匀称和句的均齐)。他的诗具有极强的民族意识和民族气质。代表作《红烛》《死水》具有沉郁奇丽的艺术风格,整齐、和谐的艺术表现,影响颇大。

闻一多

高中语文统编版

《红烛》课件(共26张)

高中语文统编版

《红烛》课件(共26张)

作者介绍

作者评价

横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服……表现了我们民族的英雄气概。

-毛泽东

他(闻一多)那眼光的犀利、考索(考查探究)的赅博(渊博)、立说的新颖而翔实,不仅是前无古人,恐怕还要后无来者的。

-郭沫若

抗战以前,他(闻一多)差不多是唯一有意大声歌咏爱国的诗人。

-朱自清

文学常识

新月派又被称为“新格律诗派”,是现代新诗史上一个重要的诗歌流派,受泰戈尔《新月集》影响。新月派成立于1923年,活跃于20世纪20年代中后期。

新月派提倡新格律诗,主张“理性节制情感”的美学原则与诗的形式格律化,反对滥情主义和诗的散文化倾向。闻一多在《诗的格律》中提出了著名的“三美”主张。音乐美,表现为诗歌的韵脚严整、节奏鲜明、旋律和谐,读起来朗朗上口、悦耳动听;绘画美,表现为诗人注意诗的画面感,用词讲究色彩运用和搭配,诗的每一节几乎都可以看作一幅色彩鲜明的图画;建筑美,表现在诗节和诗行的排列组合上,每节诗的行数相等,每行诗的字数基本相等。

写作背景

这首诗写于1923年。诗人准备出版自己的第一部诗集,在回顾自己数年来的理想探索历程和诗作成就时,写下了这首名诗《红烛》,将它作为同名诗集《红烛》的序诗。

其时,诗人身在远离祖国的大洋彼岸,这个被五四运动的洪流冲激过的、从“世家望族、书香门第”里挣脱的书生,与当时千千万万的青年知识分子一样,面临历史的选择,思考着人生和自我的价值。一颗赤子之心跳荡在他的胸腔,迸发出炽烈的爱国热情。位卑未敢忘忧国,一介书生又何辞?尽管当时他的追求常常与痛苦、失望相伴,一度还曾陷入迷惘,但是,诗人的真诚、耿直却是毋庸置疑的,这在《红烛》这首诗中是有充分体现的。

高中语文统编版

《红烛》课件(共26张)

高中语文统编版

《红烛》课件(共26张)

整体感知,走进红烛

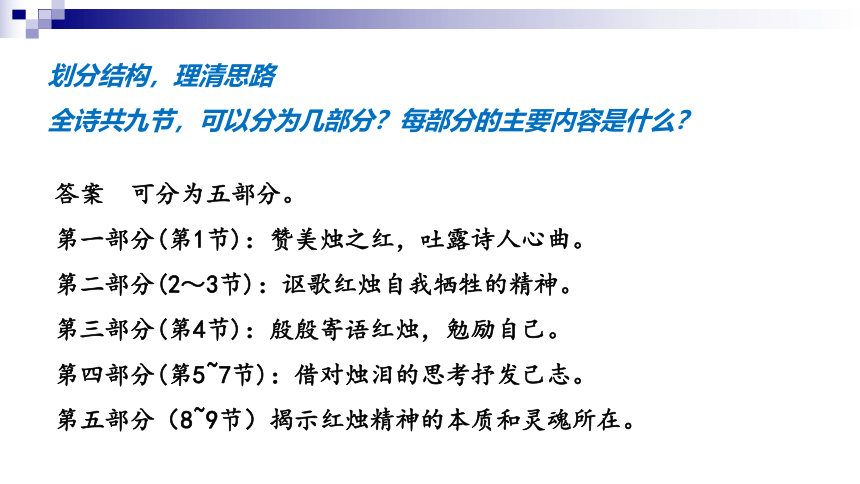

划分结构,理清思路

全诗共九节,可以分为几部分?每部分的主要内容是什么?

答案 可分为五部分。

第一部分(第1节):赞美烛之红,吐露诗人心曲。

第二部分(2~3节):讴歌红烛自我牺牲的精神。

第三部分(第4节):殷殷寄语红烛,勉励自己。

第四部分(第5~7节):借对烛泪的思考抒发己志。

第五部分(8~9节)揭示红烛精神的本质和灵魂所在。

深入研读,

感悟赏析

红烛/啊!

这样/红的/烛!

诗人/啊!

吐出/你的心/来比比,

可是/一般/颜色?

第一小节:凸显红烛的颜色,并联想到诗人自身。

一开头,诗人就怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛。“红”是赤诚的象征。红烛,在诗人眼里,是理想的人格的化身。在这样的红烛面前,他提出了自我要求:“诗人啊!出你的心来比比,/可是一般颜色?”诗人的心应该也这样的红。我们可以感受到,诗人的那颗心,真是一颗赤子之心,是那么纯洁率真,晶明透亮,灼灼发热。在这首诗中,可以说红烛就是诗人,诗人就是红烛。理解了这一点,对全诗的思想感情也就比较容易把握了。一个“吐”字;逼真描状了诗人那种火热的爱国情感不吐不快的神态。

红烛/啊!

是谁/制的/蜡——给你/躯体?

是谁/点的/火——点着/灵魂?

为何/更须/烧蜡/成灰,

然后/才/放光出?

一误/再误;

矛盾!冲突!

红烛/啊!

不误,不误!

原是要/“烧”出/你的/光来——

这正是/自然的/方法。

第二、三节,是对红烛自我牺牲精神的讴歌。

问题探究

诗歌第2节说“一误再误”,第3节则说“不误,不误”,如何理解这种矛盾?

答案 这里用反复的手法说“不误,不误”,对先前的认识进行了彻底的自我否定。前后两种截然相反的回答,表明了诗人的醒悟,同时也更有力地表现了红烛精神的可贵。诗人把蜡比作躯体,把火比作灵魂,躯体与灵魂当然应该是互相依存的,这样就有了一个问题:“为何更须烧蜡成灰,然后才放光出?”起初觉得这是大惑不解的,诗人认为这很“矛盾”,自相冲突,不可理解。但是,诗人终于彻悟了,“不误,不误!原是要‘烧’出你的光来——”诗人理解了红烛,由衷地赞美红烛的奉献精神。诗人的思考,实际上反映了那个时代进步青年在探索人生真谛的思想历程中所遇到的矛盾和获得的觉悟。

红烛/啊!

既/制了,便/烧着!

烧吧!烧吧!

烧破/世人的/梦,

烧沸/世人的/血——

也救出/他们的/灵魂,也捣破/他们的/监狱!

第四节,是诗人对红烛的殷殷寄语,也是诗人的自勉自励。

第4节“既制了,便烧着”抒发了诗人怎样的思想感情?

答案 “既制了,便烧着”,人生的价值在于奉献,活着就是要让生命之火熊熊燃烧,让智慧和才能放出灿烂的火光。诗人借着红烛的形象激励自己,表达了自己的信念和心愿。当时,民众深受帝国主义、封建主义思想文化的毒害,如沉睡梦中尚未觉醒,诗人认为自己有职责从梦中唤醒世人,救治世人的灵魂,使民众觉悟、奋起,从帝国主义封建主义的精神枷锁中把他们解放出来。

红烛/啊!

你心火/发光/之期,

正是/泪流/开始/之日。

红烛/啊!

匠人/造了/你,

原是为/烧的。

既已/烧着,

又何苦/伤心/流泪?

哦!我/知道了!

是残风/来侵/你的/光芒,

你烧得/不稳时,

才/着急得/流泪!

红烛/啊!

流吧!你/怎能/不流呢?

请将/你的/脂膏,

不息地/流向/人间,

培出/慰藉的/花儿,

结成/快乐的/果子!

第五至七节,是诗人对烛泪的思考,对红烛的劝慰。

1、第五节用了何种修辞手法?

拟人。一开始,首先揭示了一种很矛盾的现象:“你心火发光之期,正是泪流开始之日。”诗人的注意力转到烛泪上面,矛盾的现象已经包含着疑问。这一节开头的呼唤,是同情的呼唤,是惊疑的呼唤。

2、第6节表达了诗人的何种感情?

这里反映了诗人在现实生活中内心所涌现的矛盾、痛苦和挣扎,引发了诗人的同情、惊疑、思索。诗人经过一番求索,恍然大悟,是还有“残风”的存在,“残风”隐指反动势力。红烛流泪是因为流得不稳而急得流泪,体现了诗人自己怀着拯救祖国的美好愿望,因受到黑暗反动势力的阻挠,感到壮志难酬,为此而痛哭流涕。

3、第七节,诗人劝慰红烛,也表达自己已抱定献身祖国的心愿。诗人鼓励红烛流泪,并培出花儿,结成果子,实际是勉励自己为争取人民的幸福快乐无私奉献。

红烛/啊!

你/流/一滴/泪,灰/一分/心。

灰心/流泪/你的/果,

创造/光明/你的/因。

?

红烛/啊!

“莫问/收获,但问/耕耘。”

第八九节,卒章显志,揭示红烛不屈的奉献精神,也表明诗人的人生宗旨。

如何理解“灰心流泪你的果,创造光明你的因”?

此句的意思是:因为要“创造光明”,所以红烛“灰心流泪”。这种因果关系是不公平、不合理的,但这是社会使然,表现出诗人既看清现实,又甘于奉献的崇高精神。

如何理解诗人说的“莫问收获,但问耕耘”?

卒章显志,道出了红烛闪光的品格的精髓之所在-默默无闻地烧,明知最终会化为灰烬,却矢志不移、忠贞不贰,在不合理的社会里,耕耘需要高尚的品格,只要能创造光明,个人的得失荣辱可忽略不计。

重难点探究

《红烛》为什么要用李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”作引子?

答案 诗人用李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”作为引子,领导全篇。“蜡炬成灰泪始干”一句表达的是彼此忠贞不渝、海誓山盟,是坚贞爱情的写照。由于时代背景和诗人的创作心志不同,闻一多赋予了新的思想情感,即托红烛言牺牲自我的高尚品格,表达的是对理想信念无比忠贞的坚守和歌颂。引子具有提纲挈领的作用,让诗人的情感有了统摄,全诗正是以此为中心,同时也有情感即将展开的提示,起到了铺垫、烘托、暗示的作用。

《红烛》引用李商隐的诗句,不仅是因为这句诗概括了全诗的主旨,点出了蜡烛甘愿自我牺牲直至生命终止的高尚人格。另外,引用李商隐的诗句还取得了客观上的另一种效果,即与全诗结尾所引“莫问收获,但问耕耘”形成呼应,以引用起,以引用终,让诗歌首尾照应、丰润圆满。

结合全诗分析,“红烛”象征着什么。

答题思路:首先找出诗中关于红烛的描写,概括出红烛的内在精神,然后结合诗歌,联系诗人的经历及写作背景具体分析红烛的象征意义。

答案:1.红烛象征着献身祖国的精神。红烛烧蜡成灰,为创造光明而彻底牺牲自我;红烛伤心落泪,为创造光明而忍受被摧残的痛苦;红烛以“莫问收获,但问耕耘”为宗旨,唯愿为世人创造光明。这些都象征拯救祖国的爱国精神。

2.红烛象征着诗人这个爱国者形象。诗人赤诚地热爱祖国,热爱人民。拯救世人的灵魂,结成快乐的果子,表明诗人的创作一开始就有严肃的社会责任感。红烛的形象是诗人光辉人格的写照。在诗中,红烛就是诗人,诗人就是红烛。

闻一多在诗中形象地表现了自己内心的波澜起伏,使得全诗充满了张力。诗人的情绪抑扬顿挫,感染力极强。归纳起来,这样的抑扬顿挫大体上经历了七次显著的变化。①整首诗的情感表达抑扬起伏。第一节中赞叹红烛的“红”,这是扬;第二节困惑于红烛式的自焚,这是抑;第三、四、五节又因红烛燃烧创造能量而振奋,这是扬;第六节追问红烛为何伤心流泪,这是抑;第七节诗人因红烛的伟绩而欣喜,这是扬;第八节诗人掂量着“灰心”与“创造”各自的分量时,又隐隐透出感伤之情,这是抑;第九节用昂扬向上的笔调收束全诗,表达出诗人对红烛象征的实干、牺牲精神的高度肯定,这是扬。②使诗歌充满了节奏感,抒情线索清晰。诗歌以“红烛啊”开头,增强了形式上的节奏感,形成了浓郁的抒情气氛;以与红烛对话的形式抒发诗情,诗人与红烛的心迹交流成为全诗的抒情线索,生动地展示了诗人内心的情绪波澜,显示了诗人求索人生真谛的过程和结果。七次变化,四扬三抑,线索清晰,形成了全诗特有的情绪型节奏。

有人说在《红烛》一诗中,诗人的情绪抑扬顿挫经历了七次显著的变化。请你简要分析。

主题归纳

《红烛》是诗人内心的真实剖白。诗人将自己比作红烛,要用那微弱的光和热来照亮险恶的前途,去烧破世人的迷梦,捣破禁锢着人们灵魂的监狱,为人间培养出“慰藉的花儿”和“快乐的果子”。尽管“流一滴泪,灰一分心”,但是直到“蜡炬成灰泪始干”,也在所不惜。诗人通过红烛这一意象,表现了自己的赤诚之心和奉献精神,表达了自己对祖国前途的执着追求和献身祖国的伟大抱负。

写作特色

浓重的浪漫主义和唯美主义色彩

①重幻想和主观情绪的渲染。诗歌中大量使用了抒情的感叹词,强烈地表达了诗人内心的情感。诗的每一节都以“红烛啊”的呼唤开头,形成了浓郁的抒情氛围,继之以自问、自悟、自励、自答、自勉,一步步展示执着追求的心迹,有很强的感染力。

②重形式美和节奏感。在诗歌形式上,诗人注意诗歌的形式美和诗歌的节奏感,以此与诗中要表达的情感相匹配。如重复句的使用,一定程度上采用中国传统诗歌的押韵形式等。诗人所倡导的中国新诗的“三美”主张在这首诗中有一定的体现。

③多种修辞手法的运用。比喻:第二节运用了比喻的修辞手法,把蜡比作躯体,把火比作灵魂。拟人:诗人将红烛比拟为人,赋予红烛以人的思想感情,将红烛当成有血有肉活生生的人的形象。反复:“不误,不误”,用了反复的修辞手法,加强了否定的气。呼告:每一节开头都以“红烛啊”领起,诗人对烛呼告,倾诉自己的所见所思所感。

作业布置:

预习《峨日朵雪峰之侧》

红烛

闻一多

高中语文统编版

《红烛》课件(共26张)

高中语文统编版

《红烛》课件(共26张)

部编版红烛PPT优秀课件1

部编版红烛PPT优秀课件1

部编版红烛PPT优秀课件1

部编版红烛PPT优秀课件1

新课导入

无题

李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

初读李商隐”蜡炬成灰泪始干”的诗句时,你可曾被诗句中的“蜡烛”所触动?今天,就让我们走近一位诗人——闻一多,看看他是怎么写“烛”的?

高中语文统编版

《红烛》课件(共26张)

高中语文统编版

《红烛》课件(共26张)

1.了解新月派的相关知识以及诗人的生平经历及主要创作。

2.理解闻一多诗歌的艺术特点与诗歌主张,把握本诗的抒情脉络和抒情方式。

3.理解“红烛”的象征意义,学习诗人献身祖国、勇于自我牺牲的爱国主义精神。

学习目标

闻一多(1899-1946),原名闻家骅,字友三。生于湖北浠水。现代爱国诗人、学者。自幼喜爱古典诗歌、绘画和戏曲。五四运动后开始发表新诗。曾留学美国。先后在武汉大学、青岛大学、清华大学、西南联大任教。1946年7月15日在悼念李公朴先生的大会上,他愤怒斥责国民党反动派暗杀李公朴的罪行,发表了著名的《最后一次讲演》,当日下午,即遭到国民党特务的杀害。闻一多早年参加新月社,在创作诗歌时,提出诗歌创作的“三美”主张,即音乐美(音节)、绘画美(辞藻)、建筑美(节的匀称和句的均齐)。他的诗具有极强的民族意识和民族气质。代表作《红烛》《死水》具有沉郁奇丽的艺术风格,整齐、和谐的艺术表现,影响颇大。

闻一多

高中语文统编版

《红烛》课件(共26张)

高中语文统编版

《红烛》课件(共26张)

作者介绍

作者评价

横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服……表现了我们民族的英雄气概。

-毛泽东

他(闻一多)那眼光的犀利、考索(考查探究)的赅博(渊博)、立说的新颖而翔实,不仅是前无古人,恐怕还要后无来者的。

-郭沫若

抗战以前,他(闻一多)差不多是唯一有意大声歌咏爱国的诗人。

-朱自清

文学常识

新月派又被称为“新格律诗派”,是现代新诗史上一个重要的诗歌流派,受泰戈尔《新月集》影响。新月派成立于1923年,活跃于20世纪20年代中后期。

新月派提倡新格律诗,主张“理性节制情感”的美学原则与诗的形式格律化,反对滥情主义和诗的散文化倾向。闻一多在《诗的格律》中提出了著名的“三美”主张。音乐美,表现为诗歌的韵脚严整、节奏鲜明、旋律和谐,读起来朗朗上口、悦耳动听;绘画美,表现为诗人注意诗的画面感,用词讲究色彩运用和搭配,诗的每一节几乎都可以看作一幅色彩鲜明的图画;建筑美,表现在诗节和诗行的排列组合上,每节诗的行数相等,每行诗的字数基本相等。

写作背景

这首诗写于1923年。诗人准备出版自己的第一部诗集,在回顾自己数年来的理想探索历程和诗作成就时,写下了这首名诗《红烛》,将它作为同名诗集《红烛》的序诗。

其时,诗人身在远离祖国的大洋彼岸,这个被五四运动的洪流冲激过的、从“世家望族、书香门第”里挣脱的书生,与当时千千万万的青年知识分子一样,面临历史的选择,思考着人生和自我的价值。一颗赤子之心跳荡在他的胸腔,迸发出炽烈的爱国热情。位卑未敢忘忧国,一介书生又何辞?尽管当时他的追求常常与痛苦、失望相伴,一度还曾陷入迷惘,但是,诗人的真诚、耿直却是毋庸置疑的,这在《红烛》这首诗中是有充分体现的。

高中语文统编版

《红烛》课件(共26张)

高中语文统编版

《红烛》课件(共26张)

整体感知,走进红烛

划分结构,理清思路

全诗共九节,可以分为几部分?每部分的主要内容是什么?

答案 可分为五部分。

第一部分(第1节):赞美烛之红,吐露诗人心曲。

第二部分(2~3节):讴歌红烛自我牺牲的精神。

第三部分(第4节):殷殷寄语红烛,勉励自己。

第四部分(第5~7节):借对烛泪的思考抒发己志。

第五部分(8~9节)揭示红烛精神的本质和灵魂所在。

深入研读,

感悟赏析

红烛/啊!

这样/红的/烛!

诗人/啊!

吐出/你的心/来比比,

可是/一般/颜色?

第一小节:凸显红烛的颜色,并联想到诗人自身。

一开头,诗人就怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛。“红”是赤诚的象征。红烛,在诗人眼里,是理想的人格的化身。在这样的红烛面前,他提出了自我要求:“诗人啊!出你的心来比比,/可是一般颜色?”诗人的心应该也这样的红。我们可以感受到,诗人的那颗心,真是一颗赤子之心,是那么纯洁率真,晶明透亮,灼灼发热。在这首诗中,可以说红烛就是诗人,诗人就是红烛。理解了这一点,对全诗的思想感情也就比较容易把握了。一个“吐”字;逼真描状了诗人那种火热的爱国情感不吐不快的神态。

红烛/啊!

是谁/制的/蜡——给你/躯体?

是谁/点的/火——点着/灵魂?

为何/更须/烧蜡/成灰,

然后/才/放光出?

一误/再误;

矛盾!冲突!

红烛/啊!

不误,不误!

原是要/“烧”出/你的/光来——

这正是/自然的/方法。

第二、三节,是对红烛自我牺牲精神的讴歌。

问题探究

诗歌第2节说“一误再误”,第3节则说“不误,不误”,如何理解这种矛盾?

答案 这里用反复的手法说“不误,不误”,对先前的认识进行了彻底的自我否定。前后两种截然相反的回答,表明了诗人的醒悟,同时也更有力地表现了红烛精神的可贵。诗人把蜡比作躯体,把火比作灵魂,躯体与灵魂当然应该是互相依存的,这样就有了一个问题:“为何更须烧蜡成灰,然后才放光出?”起初觉得这是大惑不解的,诗人认为这很“矛盾”,自相冲突,不可理解。但是,诗人终于彻悟了,“不误,不误!原是要‘烧’出你的光来——”诗人理解了红烛,由衷地赞美红烛的奉献精神。诗人的思考,实际上反映了那个时代进步青年在探索人生真谛的思想历程中所遇到的矛盾和获得的觉悟。

红烛/啊!

既/制了,便/烧着!

烧吧!烧吧!

烧破/世人的/梦,

烧沸/世人的/血——

也救出/他们的/灵魂,也捣破/他们的/监狱!

第四节,是诗人对红烛的殷殷寄语,也是诗人的自勉自励。

第4节“既制了,便烧着”抒发了诗人怎样的思想感情?

答案 “既制了,便烧着”,人生的价值在于奉献,活着就是要让生命之火熊熊燃烧,让智慧和才能放出灿烂的火光。诗人借着红烛的形象激励自己,表达了自己的信念和心愿。当时,民众深受帝国主义、封建主义思想文化的毒害,如沉睡梦中尚未觉醒,诗人认为自己有职责从梦中唤醒世人,救治世人的灵魂,使民众觉悟、奋起,从帝国主义封建主义的精神枷锁中把他们解放出来。

红烛/啊!

你心火/发光/之期,

正是/泪流/开始/之日。

红烛/啊!

匠人/造了/你,

原是为/烧的。

既已/烧着,

又何苦/伤心/流泪?

哦!我/知道了!

是残风/来侵/你的/光芒,

你烧得/不稳时,

才/着急得/流泪!

红烛/啊!

流吧!你/怎能/不流呢?

请将/你的/脂膏,

不息地/流向/人间,

培出/慰藉的/花儿,

结成/快乐的/果子!

第五至七节,是诗人对烛泪的思考,对红烛的劝慰。

1、第五节用了何种修辞手法?

拟人。一开始,首先揭示了一种很矛盾的现象:“你心火发光之期,正是泪流开始之日。”诗人的注意力转到烛泪上面,矛盾的现象已经包含着疑问。这一节开头的呼唤,是同情的呼唤,是惊疑的呼唤。

2、第6节表达了诗人的何种感情?

这里反映了诗人在现实生活中内心所涌现的矛盾、痛苦和挣扎,引发了诗人的同情、惊疑、思索。诗人经过一番求索,恍然大悟,是还有“残风”的存在,“残风”隐指反动势力。红烛流泪是因为流得不稳而急得流泪,体现了诗人自己怀着拯救祖国的美好愿望,因受到黑暗反动势力的阻挠,感到壮志难酬,为此而痛哭流涕。

3、第七节,诗人劝慰红烛,也表达自己已抱定献身祖国的心愿。诗人鼓励红烛流泪,并培出花儿,结成果子,实际是勉励自己为争取人民的幸福快乐无私奉献。

红烛/啊!

你/流/一滴/泪,灰/一分/心。

灰心/流泪/你的/果,

创造/光明/你的/因。

?

红烛/啊!

“莫问/收获,但问/耕耘。”

第八九节,卒章显志,揭示红烛不屈的奉献精神,也表明诗人的人生宗旨。

如何理解“灰心流泪你的果,创造光明你的因”?

此句的意思是:因为要“创造光明”,所以红烛“灰心流泪”。这种因果关系是不公平、不合理的,但这是社会使然,表现出诗人既看清现实,又甘于奉献的崇高精神。

如何理解诗人说的“莫问收获,但问耕耘”?

卒章显志,道出了红烛闪光的品格的精髓之所在-默默无闻地烧,明知最终会化为灰烬,却矢志不移、忠贞不贰,在不合理的社会里,耕耘需要高尚的品格,只要能创造光明,个人的得失荣辱可忽略不计。

重难点探究

《红烛》为什么要用李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”作引子?

答案 诗人用李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”作为引子,领导全篇。“蜡炬成灰泪始干”一句表达的是彼此忠贞不渝、海誓山盟,是坚贞爱情的写照。由于时代背景和诗人的创作心志不同,闻一多赋予了新的思想情感,即托红烛言牺牲自我的高尚品格,表达的是对理想信念无比忠贞的坚守和歌颂。引子具有提纲挈领的作用,让诗人的情感有了统摄,全诗正是以此为中心,同时也有情感即将展开的提示,起到了铺垫、烘托、暗示的作用。

《红烛》引用李商隐的诗句,不仅是因为这句诗概括了全诗的主旨,点出了蜡烛甘愿自我牺牲直至生命终止的高尚人格。另外,引用李商隐的诗句还取得了客观上的另一种效果,即与全诗结尾所引“莫问收获,但问耕耘”形成呼应,以引用起,以引用终,让诗歌首尾照应、丰润圆满。

结合全诗分析,“红烛”象征着什么。

答题思路:首先找出诗中关于红烛的描写,概括出红烛的内在精神,然后结合诗歌,联系诗人的经历及写作背景具体分析红烛的象征意义。

答案:1.红烛象征着献身祖国的精神。红烛烧蜡成灰,为创造光明而彻底牺牲自我;红烛伤心落泪,为创造光明而忍受被摧残的痛苦;红烛以“莫问收获,但问耕耘”为宗旨,唯愿为世人创造光明。这些都象征拯救祖国的爱国精神。

2.红烛象征着诗人这个爱国者形象。诗人赤诚地热爱祖国,热爱人民。拯救世人的灵魂,结成快乐的果子,表明诗人的创作一开始就有严肃的社会责任感。红烛的形象是诗人光辉人格的写照。在诗中,红烛就是诗人,诗人就是红烛。

闻一多在诗中形象地表现了自己内心的波澜起伏,使得全诗充满了张力。诗人的情绪抑扬顿挫,感染力极强。归纳起来,这样的抑扬顿挫大体上经历了七次显著的变化。①整首诗的情感表达抑扬起伏。第一节中赞叹红烛的“红”,这是扬;第二节困惑于红烛式的自焚,这是抑;第三、四、五节又因红烛燃烧创造能量而振奋,这是扬;第六节追问红烛为何伤心流泪,这是抑;第七节诗人因红烛的伟绩而欣喜,这是扬;第八节诗人掂量着“灰心”与“创造”各自的分量时,又隐隐透出感伤之情,这是抑;第九节用昂扬向上的笔调收束全诗,表达出诗人对红烛象征的实干、牺牲精神的高度肯定,这是扬。②使诗歌充满了节奏感,抒情线索清晰。诗歌以“红烛啊”开头,增强了形式上的节奏感,形成了浓郁的抒情气氛;以与红烛对话的形式抒发诗情,诗人与红烛的心迹交流成为全诗的抒情线索,生动地展示了诗人内心的情绪波澜,显示了诗人求索人生真谛的过程和结果。七次变化,四扬三抑,线索清晰,形成了全诗特有的情绪型节奏。

有人说在《红烛》一诗中,诗人的情绪抑扬顿挫经历了七次显著的变化。请你简要分析。

主题归纳

《红烛》是诗人内心的真实剖白。诗人将自己比作红烛,要用那微弱的光和热来照亮险恶的前途,去烧破世人的迷梦,捣破禁锢着人们灵魂的监狱,为人间培养出“慰藉的花儿”和“快乐的果子”。尽管“流一滴泪,灰一分心”,但是直到“蜡炬成灰泪始干”,也在所不惜。诗人通过红烛这一意象,表现了自己的赤诚之心和奉献精神,表达了自己对祖国前途的执着追求和献身祖国的伟大抱负。

写作特色

浓重的浪漫主义和唯美主义色彩

①重幻想和主观情绪的渲染。诗歌中大量使用了抒情的感叹词,强烈地表达了诗人内心的情感。诗的每一节都以“红烛啊”的呼唤开头,形成了浓郁的抒情氛围,继之以自问、自悟、自励、自答、自勉,一步步展示执着追求的心迹,有很强的感染力。

②重形式美和节奏感。在诗歌形式上,诗人注意诗歌的形式美和诗歌的节奏感,以此与诗中要表达的情感相匹配。如重复句的使用,一定程度上采用中国传统诗歌的押韵形式等。诗人所倡导的中国新诗的“三美”主张在这首诗中有一定的体现。

③多种修辞手法的运用。比喻:第二节运用了比喻的修辞手法,把蜡比作躯体,把火比作灵魂。拟人:诗人将红烛比拟为人,赋予红烛以人的思想感情,将红烛当成有血有肉活生生的人的形象。反复:“不误,不误”,用了反复的修辞手法,加强了否定的气。呼告:每一节开头都以“红烛啊”领起,诗人对烛呼告,倾诉自己的所见所思所感。

作业布置:

预习《峨日朵雪峰之侧》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读