系统的结构2

图片预览

文档简介

系统的结构

第九周 第3次课 班级:高二(5-6)班 执教日期:2012/04/10 累计教案:15个

一、教学内容分析:

本单元以“系统”为研究对象,集中了技术设计中众多核心概念和重要思想方法。从系统概念的学习开始,到系统特征的理解,再运用系统分析的方法解决简单系统的设计问题。

二、学生对象分析:

高中生有一定的生活经历,对事物有一定的评判能力,而在好奇和求知欲望的驱使下,一些复杂的系统问题往往会引起他们的注意,引发他们的探究。有时他们会对某个系统进行思考,但往往是零碎的、感性的、表面的,还不会有意识地用系统的方法去分析、解决问题。本节课结合丰富的案例,教会学生认识系统,转变看待问题的方式。

三、教学目标:

1.知识与技能:

通过技术试验、案例分析、分析讨论问题等活动,理解系统的基本特性。

2、过程与方法:

能对简单系统的进行应用案例分析。

3.情感态度价值观:

学会用整体的、互相联系的系统的观点看待和解决问题。

四、教学重点、难点

教学重点:系统的整体性

教学难点:应用系统的基本特性分析问题

五、课时安排:

1课时

六、教学用具:

多媒体课件、相关视频、机械闹钟

七、教学方法:

结合教学目标和学情,本节课主要采用小组学习、问题研讨、案例分析、马上行动、走进生活等方式来实现本课的教学目标。

八、教学进程

一、引入

放映盲人摸象的视频。问:“盲人摸象”这个成语,从系统的角度通常用来形容什么现象

”答案:通常形容对事物观察不全面,只了解一部分情况没有从系统的整体性把握。

就是要从系统的整体性来看问题,整体性只是系统的众多性质中的一个,那么系统还有哪些性质呢?我们今天就来学习系统的性质。

整体性

一堆沙子、钢材、水泥和绳索散放在一起毫无意义然而他们按照一定的结构关系组合在一起就可以实现载车跨海的功能。

系统的整体性理解1:

在用系统论分析问题的情况下,系统的整体功能大于各部分功能之和。

据公安部交通管理局统计,最近几年全国每年发生的交通事故都在30万起以上,其中有三成是刹车失灵造成的。失灵的刹车片成了“马路杀手”,而劣质刹车片又是造成刹车失灵的主要原因。刹车片由钢板和摩擦材料两部分组成:背面是钢板,起固定作用;摩擦材料由树脂、纤维和铁粉等几十种原料混合而成。一般在正规的流程中,刹车片厂会在生产过程中加入一些钢渣。他们厂生产的刹车片每套最便宜的只卖5元,最贵的也只有15元左右,而正规厂家生产的至少在30元以上。2003年2月,“哥伦比亚”号航天飞机在返航时失事解体,7名机组宇航员全部遇难。美国宇航局随后进行了深入调查,当时把事故原因作为调查重点,结果发现,发射升空时航天飞机外部燃料箱泡沫绝缘材料脱落击中了左翼,给返航埋下隐患。

系统的整体性理解2:

任何一个要素发生变化或出现故障,都会影响其他要素或整体的功能发挥。

案例分析:

巴尔扎克的塑像

罗丹应法国作家协会之邀,为著名作家巴尔扎克制作一尊雕像。巴尔扎克长得其貌不扬,又矮又胖,肚子很大。为此,罗丹苦苦构思,伤透了脑筋。后来,他决定毫不修饰巴尔扎克的外貌,而着力刻画这位著名作家的精神美,要表现出作家的个性,雕塑出一位“本质美的人”。于是他创作了这样的塑像:披着睡衣,昂着一颗大脑袋,两眼注视着人间,是思索,也是蔑视。这尊塑像,原来计划一年半完成,实际上却花了七年时间。

塑像完成了,罗丹让几个学生来欣赏。一个学生指着塑像那交叉在胸前的手说:“这手像极了,真是完美无缺!”

这赞美却引起罗丹的深思。突然,他拿起一把斧子,朝塑像双手砍去,一双完美的手掉下来了。学生们惊呆了:老师这是怎么了?

这砍去双手的巴尔扎克塑像,立即引起很多人的非议。但罗丹不因这些议论而动摇。他相信,这尊塑像会成为传世之作。他去世以后,巴尔扎克塑像终于被誉为艺术珍品,现藏于巴黎艺术馆。

请解释,罗丹这样做的目的何在,雕塑家的这一行为给你以怎样的启示?

罗丹解释说:“这双手太突出了!它已有了自己的生命,不属于这个整体了。一件真正的艺术品,没有哪一部分比整体更重要。”这给我们一个启示:做任何事情,都要注意整体效应,必要的时候,要舍得抛弃部分而保存整体。

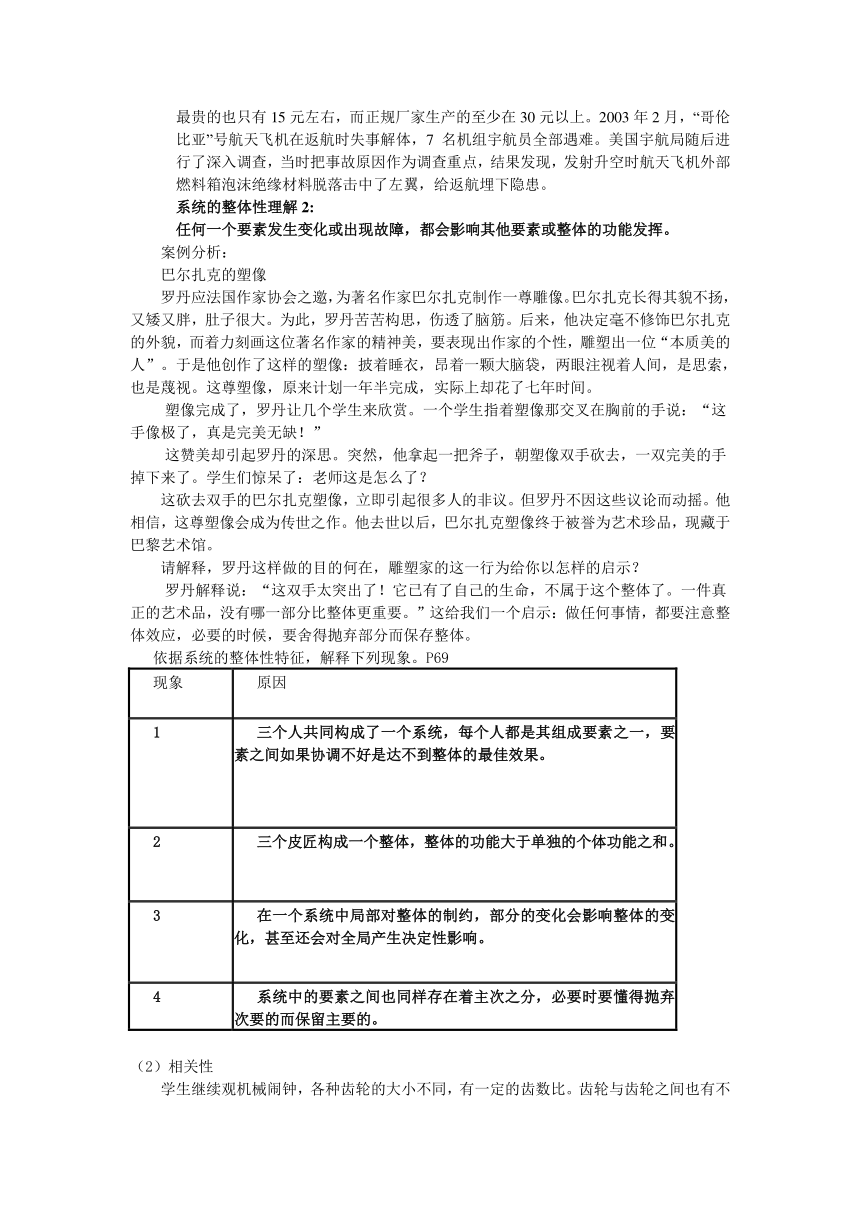

依据系统的整体性特征,解释下列现象。P69

现象 原因

1 三个人共同构成了一个系统,每个人都是其组成要素之一,要素之间如果协调不好是达不到整体的最佳效果。

2 三个皮匠构成一个整体,整体的功能大于单独的个体功能之和。

3 在一个系统中局部对整体的制约,部分的变化会影响整体的变化,甚至还会对全局产生决定性影响。

4 系统中的要素之间也同样存在着主次之分,必要时要懂得抛弃次要的而保留主要的。

(2)相关性

学生继续观机械闹钟,各种齿轮的大小不同,有一定的齿数比。齿轮与齿轮之间也有不同的齿数比,使得齿轮的转速有快有慢,最终形成时、分、秒针的有不同的转速。如果我现在改变其中任意一个齿轮的齿数将会发生什么情况?那是为什么?这又说明了什么?

学生回答:如果有一个齿轮数发生改变那将直接影响时、分、秒针转动的速度,导致闹钟不再正常工作。即各部分之间的联系就被破坏了。各部件作为一个整体时所具有的功能也就无法实现了。所以,说明了系统各部分之间是相互作用,相互联系的。

师:这就是系统的相关性。相关性也是系统的基本特性之一。

案例分析:食物链

植物长出来的叶和果实为昆虫和老鼠提供了事物;昆虫为鸟提供了食物;有了鸟鹰和蛇才不至于饿死;而有了鹰和蛇,老鼠才不会泛滥成灾。如果这个系统中的任意一种物种的数量发生了变化,都会导致其他物种的变化。所以系统具有相关性。

(3)目的性

1、人们为什么要发明自行车?(可以使人们更加快速达到目的地)

【自行车的由来】世界上第一辆自行车出现于1790年,由法国人希布拉克用木材制成,没有脚蹬,靠双脚交替踏地前进。1801年,俄国人阿尔塔莫诺夫发明了一辆轮子前后挂着的小车。这些发明家把它作为礼物献给了俄国沙皇。1831年,德国人德列斯发明了车把,可以方便地转弯。 1839年,英国人麦克米伦发明了脚踏,装于前轮上。 1880年,法国人基尔梅发明了链条,用它带动后轮旋转。 1888年,英国人邓勒普发明了充气车胎。

任何系统都具有某种目的,都要实现一定的功能。

2、自行车为什么要有刹车功能?

提出:自行车的作用是提高速度,使人们可以更快地到达目的地,而刹车的作用却是减速,两者相矛盾。为什么还要刹车呢?

在某些情况下(如下陡坡),行车速度和安全要求这两个具体目标产生了矛盾,就得通过刹车来减速,进行协调,从而保证自行车更好地到达目的地。

问:人们将发条、齿轮、游丝、表壳等零部件组装成闹钟目的是为了什么?

答:满足人们计时的需要

问:经营管理系统通过优化和配置企业的人力资源和物力资源而形成,其目的是为了什么?

答:实现企业利润的最大化,成本和能源使用的最小化。

[教师总结]任何系统都具有目的性,都要实现一定的功能,这也是区别不同系统的标志。

(4)动态性

现在我手里的闹钟是新的,但是过几年之后呢?(闹钟变旧了,走时不准了,报废了)

问:为什么旧汽车检查时更容易发现质量问题,更需要维护呢?

答:汽车用了一段时间,零件开始磨损、老化,整个系统的状况发生了变化,安全性能大大降低,更容易出事故。

问:一块静止的石头放在那里是不是永远不变?

答:时间长了石头也会被风化掉。

[教师总结]任何事物总是变化的,是动态发展的。那么系统也是一样,它们也具有动态性:任何系统都是一个动态的系统,处于运动变化和发展之中。运用系统的动态观点,有助于使我们不仅看到系统的现状,而且看到系统的变化发展,从而预测系统的将来,掌握系统的发展规律。

[学生练习]

1、病人从住院到出院这段时间,医生常常开不同的药方,请分析其中的原因。

答:病情是动态变化的,开药方要依据病情。

2、台式计算机的CPU上安装的小风扇为什么有时转得快,有时转得慢?

答:在CPU下方有一个温度传感装置,当温度高时控制小风扇的转速加快;当温度低时控制小风扇的转速变慢,从而达到动态控制CPU温度的目的。

[教师总结]系统的变化有快有慢,快的今非昔比;慢的几年如一日。其实万物都是变化的。

(5)环境适应性

机械闹钟系统具有动态性,天气冷热变化会影响走时的快慢。设计者已经考虑到了,在闹钟背后设计了一个调节器,只要拨动调节器,就可以改变闹钟走时的快慢。这个设计使机械闹钟能够适应环境的变化,提高了走时的精度。使机械闹钟流行了很长的一段时间。这就说明了系统的又一重要特性——环境的适应性

一个系统与所处的环境之间都有物质、能量和信息的交换,外界环境的变化会引起系统特征的变化,并相应地引起系统功能和系统内部各部分相互关系的变化。系统只有具备对环境的适应能力,才能保持和恢复系统原有的特性。

[学生练习]

谈谈“春捂秋冻”的道理

人自身就是一个系统,春天穿多一些是对冬天的一种适应和衔接,秋天穿少一些是对夏天气候和向冬天过度的一种准备。两者都是为了使人的身体逐渐适应外界气温的变换而不至于生病。

家用电冰箱为什么不能紧贴着墙放置,而应该与墙保持一定的距离?

电冰箱的放置位置要与墙保持一定的距离,其目的是为了有一个适当的散热空间,以保持它能正常工作

(三)反馈

思考:下列的事例体现了系统的什么特性?

(1)三个臭皮匠顶个诸葛亮。(整体性)

(2)过度发展畜牧业,导致绿洲变成荒漠。(动态性)

(3)人们往往希望汽车跑得又快又省油,但车速过快会格外耗油。(相关性)

(4)人们发明数控机床来提高加工的精确度。(目的性)

(5)春捂秋冻。(环境适应性)

(四)小结

系统的概念:由相互联系、相互作用、相互依赖和相互制约的若干要素或部分组成的具有特定功能的有机整体,称为系统。

构成系统,必须具备三个条件:

(1)至少要有两个或两个以上的要素(或部分);

(2)各要素之间互相联系互相作用,有一定的结构;

(3)系统整体的功能是组成要素所不具备的。

系统的分类

系统根据需要来分类:

(1)自然系统和人造系统

(2)实体系统和抽象系统

作为系统,它们都具有整体性(最基本的特性)、相关性、目的性(区别不同系统的标志)、动态性和环境适应性等特性。

(五)布置课后练习

教材第74页 “练习1--3”。

四、教学反思

本节课教师以江苏南京宝高公司的通用技术器材“转向小车”为载体,让学生了解了系统的整体性、相关性和目的性。在这节课中,学生技术试验的时间大约有20分钟,教师的讲授只有20分钟,至于系统的其它特性,只能安排学生自行阅读,教师没有逐一讲解。而且时间的关系,对于教材上的一些“马上行动、案例分析和讨论”等内容,课堂教学中没有时间应用,只用了其中的一个案例。这一节课我的感觉是,虽然学生能了解系统的几个基本特性,能应用它们来分析一些简单的事例,但对它们构成系统的基本思想和方法的体会是很肤浅的。我想原因主要在于这一堂课的内容设计单薄了一些。那么如何将这一节课拔高到一个比较高的层次上呢?

第九周 第3次课 班级:高二(5-6)班 执教日期:2012/04/10 累计教案:15个

一、教学内容分析:

本单元以“系统”为研究对象,集中了技术设计中众多核心概念和重要思想方法。从系统概念的学习开始,到系统特征的理解,再运用系统分析的方法解决简单系统的设计问题。

二、学生对象分析:

高中生有一定的生活经历,对事物有一定的评判能力,而在好奇和求知欲望的驱使下,一些复杂的系统问题往往会引起他们的注意,引发他们的探究。有时他们会对某个系统进行思考,但往往是零碎的、感性的、表面的,还不会有意识地用系统的方法去分析、解决问题。本节课结合丰富的案例,教会学生认识系统,转变看待问题的方式。

三、教学目标:

1.知识与技能:

通过技术试验、案例分析、分析讨论问题等活动,理解系统的基本特性。

2、过程与方法:

能对简单系统的进行应用案例分析。

3.情感态度价值观:

学会用整体的、互相联系的系统的观点看待和解决问题。

四、教学重点、难点

教学重点:系统的整体性

教学难点:应用系统的基本特性分析问题

五、课时安排:

1课时

六、教学用具:

多媒体课件、相关视频、机械闹钟

七、教学方法:

结合教学目标和学情,本节课主要采用小组学习、问题研讨、案例分析、马上行动、走进生活等方式来实现本课的教学目标。

八、教学进程

一、引入

放映盲人摸象的视频。问:“盲人摸象”这个成语,从系统的角度通常用来形容什么现象

”答案:通常形容对事物观察不全面,只了解一部分情况没有从系统的整体性把握。

就是要从系统的整体性来看问题,整体性只是系统的众多性质中的一个,那么系统还有哪些性质呢?我们今天就来学习系统的性质。

整体性

一堆沙子、钢材、水泥和绳索散放在一起毫无意义然而他们按照一定的结构关系组合在一起就可以实现载车跨海的功能。

系统的整体性理解1:

在用系统论分析问题的情况下,系统的整体功能大于各部分功能之和。

据公安部交通管理局统计,最近几年全国每年发生的交通事故都在30万起以上,其中有三成是刹车失灵造成的。失灵的刹车片成了“马路杀手”,而劣质刹车片又是造成刹车失灵的主要原因。刹车片由钢板和摩擦材料两部分组成:背面是钢板,起固定作用;摩擦材料由树脂、纤维和铁粉等几十种原料混合而成。一般在正规的流程中,刹车片厂会在生产过程中加入一些钢渣。他们厂生产的刹车片每套最便宜的只卖5元,最贵的也只有15元左右,而正规厂家生产的至少在30元以上。2003年2月,“哥伦比亚”号航天飞机在返航时失事解体,7名机组宇航员全部遇难。美国宇航局随后进行了深入调查,当时把事故原因作为调查重点,结果发现,发射升空时航天飞机外部燃料箱泡沫绝缘材料脱落击中了左翼,给返航埋下隐患。

系统的整体性理解2:

任何一个要素发生变化或出现故障,都会影响其他要素或整体的功能发挥。

案例分析:

巴尔扎克的塑像

罗丹应法国作家协会之邀,为著名作家巴尔扎克制作一尊雕像。巴尔扎克长得其貌不扬,又矮又胖,肚子很大。为此,罗丹苦苦构思,伤透了脑筋。后来,他决定毫不修饰巴尔扎克的外貌,而着力刻画这位著名作家的精神美,要表现出作家的个性,雕塑出一位“本质美的人”。于是他创作了这样的塑像:披着睡衣,昂着一颗大脑袋,两眼注视着人间,是思索,也是蔑视。这尊塑像,原来计划一年半完成,实际上却花了七年时间。

塑像完成了,罗丹让几个学生来欣赏。一个学生指着塑像那交叉在胸前的手说:“这手像极了,真是完美无缺!”

这赞美却引起罗丹的深思。突然,他拿起一把斧子,朝塑像双手砍去,一双完美的手掉下来了。学生们惊呆了:老师这是怎么了?

这砍去双手的巴尔扎克塑像,立即引起很多人的非议。但罗丹不因这些议论而动摇。他相信,这尊塑像会成为传世之作。他去世以后,巴尔扎克塑像终于被誉为艺术珍品,现藏于巴黎艺术馆。

请解释,罗丹这样做的目的何在,雕塑家的这一行为给你以怎样的启示?

罗丹解释说:“这双手太突出了!它已有了自己的生命,不属于这个整体了。一件真正的艺术品,没有哪一部分比整体更重要。”这给我们一个启示:做任何事情,都要注意整体效应,必要的时候,要舍得抛弃部分而保存整体。

依据系统的整体性特征,解释下列现象。P69

现象 原因

1 三个人共同构成了一个系统,每个人都是其组成要素之一,要素之间如果协调不好是达不到整体的最佳效果。

2 三个皮匠构成一个整体,整体的功能大于单独的个体功能之和。

3 在一个系统中局部对整体的制约,部分的变化会影响整体的变化,甚至还会对全局产生决定性影响。

4 系统中的要素之间也同样存在着主次之分,必要时要懂得抛弃次要的而保留主要的。

(2)相关性

学生继续观机械闹钟,各种齿轮的大小不同,有一定的齿数比。齿轮与齿轮之间也有不同的齿数比,使得齿轮的转速有快有慢,最终形成时、分、秒针的有不同的转速。如果我现在改变其中任意一个齿轮的齿数将会发生什么情况?那是为什么?这又说明了什么?

学生回答:如果有一个齿轮数发生改变那将直接影响时、分、秒针转动的速度,导致闹钟不再正常工作。即各部分之间的联系就被破坏了。各部件作为一个整体时所具有的功能也就无法实现了。所以,说明了系统各部分之间是相互作用,相互联系的。

师:这就是系统的相关性。相关性也是系统的基本特性之一。

案例分析:食物链

植物长出来的叶和果实为昆虫和老鼠提供了事物;昆虫为鸟提供了食物;有了鸟鹰和蛇才不至于饿死;而有了鹰和蛇,老鼠才不会泛滥成灾。如果这个系统中的任意一种物种的数量发生了变化,都会导致其他物种的变化。所以系统具有相关性。

(3)目的性

1、人们为什么要发明自行车?(可以使人们更加快速达到目的地)

【自行车的由来】世界上第一辆自行车出现于1790年,由法国人希布拉克用木材制成,没有脚蹬,靠双脚交替踏地前进。1801年,俄国人阿尔塔莫诺夫发明了一辆轮子前后挂着的小车。这些发明家把它作为礼物献给了俄国沙皇。1831年,德国人德列斯发明了车把,可以方便地转弯。 1839年,英国人麦克米伦发明了脚踏,装于前轮上。 1880年,法国人基尔梅发明了链条,用它带动后轮旋转。 1888年,英国人邓勒普发明了充气车胎。

任何系统都具有某种目的,都要实现一定的功能。

2、自行车为什么要有刹车功能?

提出:自行车的作用是提高速度,使人们可以更快地到达目的地,而刹车的作用却是减速,两者相矛盾。为什么还要刹车呢?

在某些情况下(如下陡坡),行车速度和安全要求这两个具体目标产生了矛盾,就得通过刹车来减速,进行协调,从而保证自行车更好地到达目的地。

问:人们将发条、齿轮、游丝、表壳等零部件组装成闹钟目的是为了什么?

答:满足人们计时的需要

问:经营管理系统通过优化和配置企业的人力资源和物力资源而形成,其目的是为了什么?

答:实现企业利润的最大化,成本和能源使用的最小化。

[教师总结]任何系统都具有目的性,都要实现一定的功能,这也是区别不同系统的标志。

(4)动态性

现在我手里的闹钟是新的,但是过几年之后呢?(闹钟变旧了,走时不准了,报废了)

问:为什么旧汽车检查时更容易发现质量问题,更需要维护呢?

答:汽车用了一段时间,零件开始磨损、老化,整个系统的状况发生了变化,安全性能大大降低,更容易出事故。

问:一块静止的石头放在那里是不是永远不变?

答:时间长了石头也会被风化掉。

[教师总结]任何事物总是变化的,是动态发展的。那么系统也是一样,它们也具有动态性:任何系统都是一个动态的系统,处于运动变化和发展之中。运用系统的动态观点,有助于使我们不仅看到系统的现状,而且看到系统的变化发展,从而预测系统的将来,掌握系统的发展规律。

[学生练习]

1、病人从住院到出院这段时间,医生常常开不同的药方,请分析其中的原因。

答:病情是动态变化的,开药方要依据病情。

2、台式计算机的CPU上安装的小风扇为什么有时转得快,有时转得慢?

答:在CPU下方有一个温度传感装置,当温度高时控制小风扇的转速加快;当温度低时控制小风扇的转速变慢,从而达到动态控制CPU温度的目的。

[教师总结]系统的变化有快有慢,快的今非昔比;慢的几年如一日。其实万物都是变化的。

(5)环境适应性

机械闹钟系统具有动态性,天气冷热变化会影响走时的快慢。设计者已经考虑到了,在闹钟背后设计了一个调节器,只要拨动调节器,就可以改变闹钟走时的快慢。这个设计使机械闹钟能够适应环境的变化,提高了走时的精度。使机械闹钟流行了很长的一段时间。这就说明了系统的又一重要特性——环境的适应性

一个系统与所处的环境之间都有物质、能量和信息的交换,外界环境的变化会引起系统特征的变化,并相应地引起系统功能和系统内部各部分相互关系的变化。系统只有具备对环境的适应能力,才能保持和恢复系统原有的特性。

[学生练习]

谈谈“春捂秋冻”的道理

人自身就是一个系统,春天穿多一些是对冬天的一种适应和衔接,秋天穿少一些是对夏天气候和向冬天过度的一种准备。两者都是为了使人的身体逐渐适应外界气温的变换而不至于生病。

家用电冰箱为什么不能紧贴着墙放置,而应该与墙保持一定的距离?

电冰箱的放置位置要与墙保持一定的距离,其目的是为了有一个适当的散热空间,以保持它能正常工作

(三)反馈

思考:下列的事例体现了系统的什么特性?

(1)三个臭皮匠顶个诸葛亮。(整体性)

(2)过度发展畜牧业,导致绿洲变成荒漠。(动态性)

(3)人们往往希望汽车跑得又快又省油,但车速过快会格外耗油。(相关性)

(4)人们发明数控机床来提高加工的精确度。(目的性)

(5)春捂秋冻。(环境适应性)

(四)小结

系统的概念:由相互联系、相互作用、相互依赖和相互制约的若干要素或部分组成的具有特定功能的有机整体,称为系统。

构成系统,必须具备三个条件:

(1)至少要有两个或两个以上的要素(或部分);

(2)各要素之间互相联系互相作用,有一定的结构;

(3)系统整体的功能是组成要素所不具备的。

系统的分类

系统根据需要来分类:

(1)自然系统和人造系统

(2)实体系统和抽象系统

作为系统,它们都具有整体性(最基本的特性)、相关性、目的性(区别不同系统的标志)、动态性和环境适应性等特性。

(五)布置课后练习

教材第74页 “练习1--3”。

四、教学反思

本节课教师以江苏南京宝高公司的通用技术器材“转向小车”为载体,让学生了解了系统的整体性、相关性和目的性。在这节课中,学生技术试验的时间大约有20分钟,教师的讲授只有20分钟,至于系统的其它特性,只能安排学生自行阅读,教师没有逐一讲解。而且时间的关系,对于教材上的一些“马上行动、案例分析和讨论”等内容,课堂教学中没有时间应用,只用了其中的一个案例。这一节课我的感觉是,虽然学生能了解系统的几个基本特性,能应用它们来分析一些简单的事例,但对它们构成系统的基本思想和方法的体会是很肤浅的。我想原因主要在于这一堂课的内容设计单薄了一些。那么如何将这一节课拔高到一个比较高的层次上呢?