第11课 古代日本 课件(18张PPT)

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

日

本

的

概

况

思考:结合地图,说说日本的概况。

岛国

由北海道、本州、四国、九州

四个大岛及附近数千个小岛组成

狭窄,贫瘠的地理环境

资源匮乏,多火山地震

浓重的忧患意识和危机感

第四单元

封建时代的亚洲国家

第

11

课

古

代

日

本

部编版九年级上册《世界历史》※

7世纪时——大化改新·走向封建

8世纪后——武士崛起·幕府掌权

古代日本

6世纪前——大和兴起·一统日本

今日关系——跌宕起伏·阴晴不定

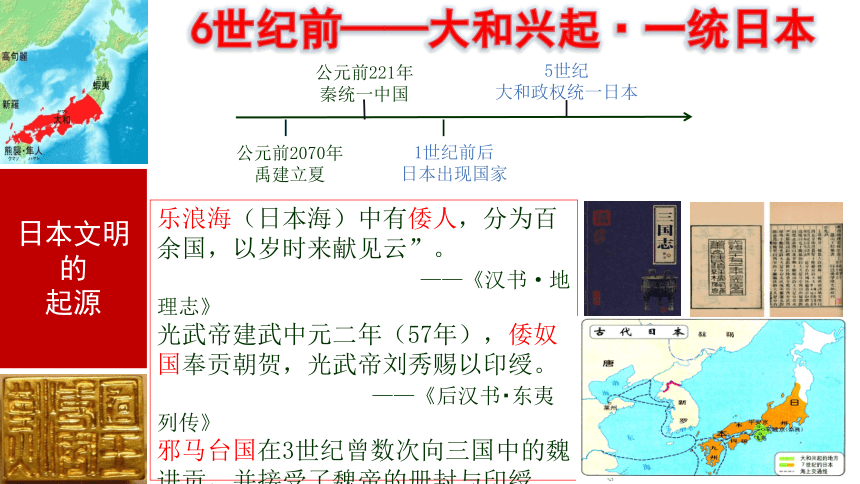

6世纪前——大和兴起·一统日本

日本文明的

起源

乐浪海(日本海)中有倭人,分为百余国,以岁时来献见云”。

——《汉书·地理志》

光武帝建武中元二年(57年),倭奴国奉贡朝贺,光武帝刘秀赐以印绶。

——《后汉书?东夷列传》

邪马台国在3世纪曾数次向三国中的魏进贡,并接受了魏帝的册封与印绶

——《三国志?魏书》

公元前2070年

禹建立夏

公元前221年

秦统一中国

1世纪前后

日本出现国家

5世纪

大和政权统一日本

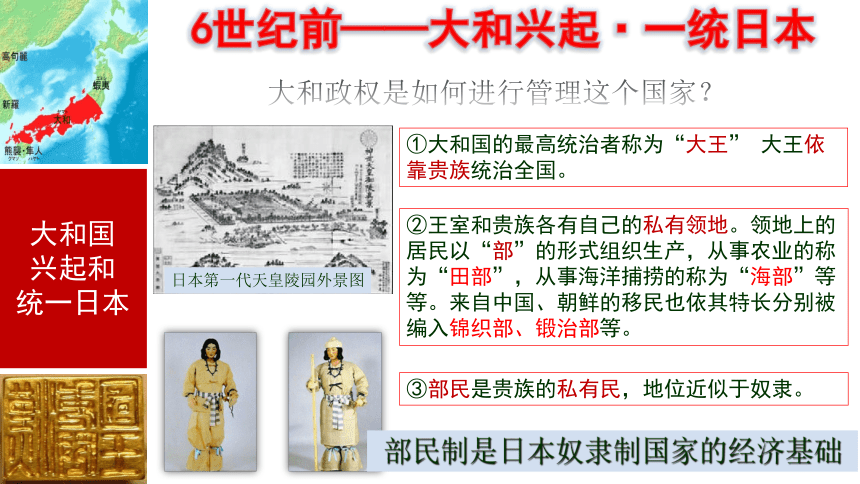

6世纪前——大和兴起·一统日本

大和国

兴起和

统一日本

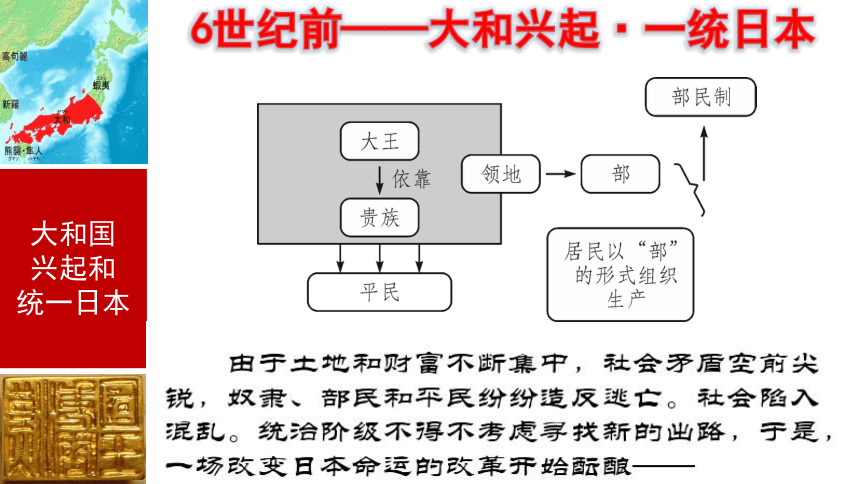

①大和国的最高统治者称为“大王”

大王依靠贵族统治全国。

②王室和贵族各有自己的私有领地。领地上的居民以“部”的形式组织生产,从事农业的称为“田部”,从事海洋捕捞的称为“海部”等等。来自中国、朝鲜的移民也依其特长分别被编入锦织部、锻治部等。

③部民是贵族的私有民,地位近似于奴隶。

部民制是日本奴隶制国家的经济基础

日本第一代天皇陵园外景图

大和政权是如何进行管理这个国家?

6世纪前——大和兴起·一统日本

大和国

兴起和

统一日本

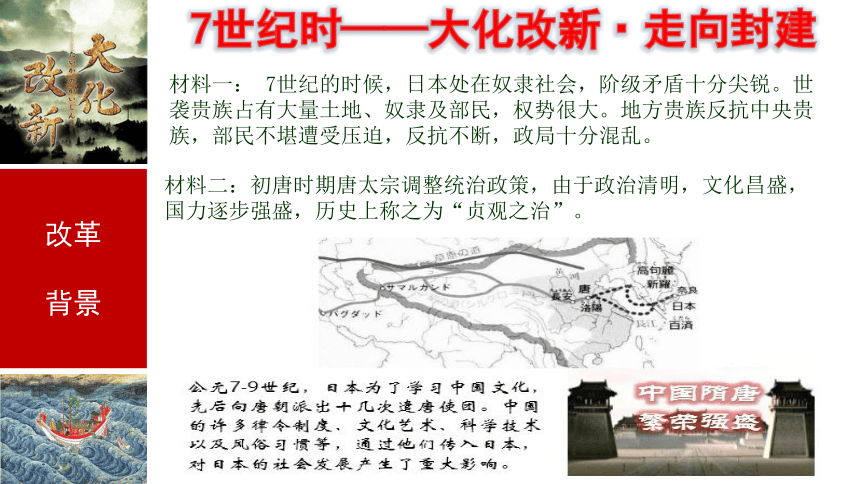

7世纪时——大化改新·走向封建

改革

背景

材料一:

7世纪的时候,日本处在奴隶社会,阶级矛盾十分尖锐。世袭贵族占有大量土地、奴隶及部民,权势很大。地方贵族反抗中央贵族,部民不堪遭受压迫,反抗不断,政局十分混乱。

材料二:初唐时期唐太宗调整统治政策,由于政治清明,文化昌盛,国力逐步强盛,历史上称之为“贞观之治”。

根据材料思考日本改革的背景(原因)?

阶级矛盾尖锐,

政局十分混乱。

中国隋唐

国力强盛、制度先进

统治阶级

不得不考虑寻找

新的出路

内因

外因

7世纪时——大化改新·走向封建

改革

内容

孝德天皇

645年,皇室中大兄皇子联合贵族中臣镰足发动政变夺取政权,拥立孝德天皇。孝德天皇即位后,宣布模仿中国建立年号,定年号为大化,7世纪中期(公元646年),日本孝德天皇参照起源于日本本土的政治经济制度,又吸收了中国唐朝的政治经济制度,发布《改新之诏》,进行了一系列改革,史称“大化改新”。大化改新后,大和正式改称日本国(日出之处的国家)。

时间:

人物:

史称:

646年

孝德天皇

大化改新

7世纪时——大化改新·走向封建

改革

内容

政治

建立以天皇为中心的中央集权制度(中央设两官八省)地方设国、郡、里三级,由中央派官管理

7世纪时——大化改新·走向封建

改革

内容

经济

私地、私民收归国有

实行班田收授法

统一赋税

《改新之昭》禁止王族和贵族拥有土地和部民,实施“公田公民制”;编制户籍和账簿,实行“班田收授法”。“班田收授法”及其赋税制度,也是唐朝“均田制”和“租庸调制”的翻版。

——摘编自王新生《日本简史》

7世纪时——大化改新·走向封建

改革

内容

项目

日本大化改新

中国隋唐制度

政

治

中央

地方

经

济

土地

制度

赋税

制度

设二官八省

三省六部制

设国、郡、里

郡县制

班田收授法

均田制

租庸调制

租庸调制

“日本中古之制度,人皆以为多系日本自创,然一检唐史,则知多模仿唐制。

——木宫泰彦《中日交通史》

是一场以学习和模仿古代中国的政治经济为主要内容的封建性质的改革

中国隋唐与“大化改新”时的日本政治经济制度的对比表。

7世纪时——大化改新·走向封建

改革

影响

大化改新使日本发展成为一个中央集权制的封建国家。(从奴隶社会过渡到封建社会。)

日本这样一个资源匮乏的岛国,现在却已是世界经济大国,对于我们今天的改革开放,有何启示?

改革是国家发展的动力,应积极改革创新,与时俱进。

国家或民族应该善于学习他国的长处,以开放的心态

积极吸收其优秀的文明成果。

8世纪后——武士崛起·幕府掌权

庄园制

和

武士出现

大化改新百余年后,日本社会又出现了怎样的情况?

大化改新百余年后,土地私有和土地兼并盛行。贵族、豪门、寺院大量购买、兼并土地,组成庄园。大庄园享有“不输不入”的特权。中央对地方逐渐丧失了控制能力,社会局势动荡。地方豪强为了保护自己的庄园,把自己家族和仆从中的青壮年男子武装起来,组成一种血缘关系和主从制相结合的军事集团,成员成为“武士”。小的武士团追随、服从一个更大的首领,组成大的武士团。

——部编版九年级历史

依据文本概况武士、武士团形成的背景、目的、来源、特点。

背景:

经济:土地私有与土地兼并盛行,形成庄园;享有

“不输不入”的特权。

政治:中央对地方逐渐丧失了控制能力,社会

局势动荡形成。

保护自

己的庄园

目的

缘关系和主从制相结合

血

特点

8世纪后——武士崛起·幕府掌权

幕府统治时代的

到来

天皇和地方豪强都需要武士支持,武士成为重要的政治力量。12世纪末,武士集团控制了中央政权,天皇成为虚君,日本

进入长达近700年的幕府统治时代。

经过庄园主之间的斗争、联合,武士集团最后集中在两大家族——

12世纪晚期,源氏武士集团击败平氏武士集团,源氏首领源赖朝获得“征夷大将军”称号,设幕府于镰仓。镰仓幕府拥有独立于朝廷的政治、军事权力。

幕府本指将领军帐,后演变成一种特有国情的政治体制。

用法始于镰仓幕府建立。

8世纪后——武士崛起·幕府掌权

幕府统治时代的

到来

幕府统治时期,幕府与天皇朝廷并存。幕府首领“征夷大将军”名义上由天皇任命,但实际上天皇大权旁落,成为一种礼仪性的摆设,国家大权基本掌握在武士阶层手中。

当时是谁掌控着国家的政权?幕府与天皇之间关系怎样?

8世纪后——武士崛起·幕府掌权

武士道

武士集团的长期统治,逐渐形成了武士道。

武士效忠的对象不是国家,而是他的主公。

武士道指以不惜命的觉悟为根本,为实现个人于集体、团体的价值,尽可能的发挥自己的能力,强调"毫不留念的死,毫不顾忌的死,毫不犹豫的死"。武士道精神最典型的行为是切腹。

精

武

士

道

神

武士道的实质就是以最大的勇敢和牺牲精神做主人的忠实奴仆。

明治维新后,成为帝国主义侵略扩张的工具,成为日本右翼的文化土壤。

今日关系——跌宕起伏·阴晴不定

何去

何从

1972年中日建交

2012年中日邦交正常化四十周年,关系急剧恶化

2020年2月,日本汉语水平考试事务所赠给湖北口罩和一批红外体温计,物资外包装的标签上再一次写着八个字:“山川异域,风月同天。

第

11

课

古代日本

日

本

的

概

况

思考:结合地图,说说日本的概况。

岛国

由北海道、本州、四国、九州

四个大岛及附近数千个小岛组成

狭窄,贫瘠的地理环境

资源匮乏,多火山地震

浓重的忧患意识和危机感

第四单元

封建时代的亚洲国家

第

11

课

古

代

日

本

部编版九年级上册《世界历史》※

7世纪时——大化改新·走向封建

8世纪后——武士崛起·幕府掌权

古代日本

6世纪前——大和兴起·一统日本

今日关系——跌宕起伏·阴晴不定

6世纪前——大和兴起·一统日本

日本文明的

起源

乐浪海(日本海)中有倭人,分为百余国,以岁时来献见云”。

——《汉书·地理志》

光武帝建武中元二年(57年),倭奴国奉贡朝贺,光武帝刘秀赐以印绶。

——《后汉书?东夷列传》

邪马台国在3世纪曾数次向三国中的魏进贡,并接受了魏帝的册封与印绶

——《三国志?魏书》

公元前2070年

禹建立夏

公元前221年

秦统一中国

1世纪前后

日本出现国家

5世纪

大和政权统一日本

6世纪前——大和兴起·一统日本

大和国

兴起和

统一日本

①大和国的最高统治者称为“大王”

大王依靠贵族统治全国。

②王室和贵族各有自己的私有领地。领地上的居民以“部”的形式组织生产,从事农业的称为“田部”,从事海洋捕捞的称为“海部”等等。来自中国、朝鲜的移民也依其特长分别被编入锦织部、锻治部等。

③部民是贵族的私有民,地位近似于奴隶。

部民制是日本奴隶制国家的经济基础

日本第一代天皇陵园外景图

大和政权是如何进行管理这个国家?

6世纪前——大和兴起·一统日本

大和国

兴起和

统一日本

7世纪时——大化改新·走向封建

改革

背景

材料一:

7世纪的时候,日本处在奴隶社会,阶级矛盾十分尖锐。世袭贵族占有大量土地、奴隶及部民,权势很大。地方贵族反抗中央贵族,部民不堪遭受压迫,反抗不断,政局十分混乱。

材料二:初唐时期唐太宗调整统治政策,由于政治清明,文化昌盛,国力逐步强盛,历史上称之为“贞观之治”。

根据材料思考日本改革的背景(原因)?

阶级矛盾尖锐,

政局十分混乱。

中国隋唐

国力强盛、制度先进

统治阶级

不得不考虑寻找

新的出路

内因

外因

7世纪时——大化改新·走向封建

改革

内容

孝德天皇

645年,皇室中大兄皇子联合贵族中臣镰足发动政变夺取政权,拥立孝德天皇。孝德天皇即位后,宣布模仿中国建立年号,定年号为大化,7世纪中期(公元646年),日本孝德天皇参照起源于日本本土的政治经济制度,又吸收了中国唐朝的政治经济制度,发布《改新之诏》,进行了一系列改革,史称“大化改新”。大化改新后,大和正式改称日本国(日出之处的国家)。

时间:

人物:

史称:

646年

孝德天皇

大化改新

7世纪时——大化改新·走向封建

改革

内容

政治

建立以天皇为中心的中央集权制度(中央设两官八省)地方设国、郡、里三级,由中央派官管理

7世纪时——大化改新·走向封建

改革

内容

经济

私地、私民收归国有

实行班田收授法

统一赋税

《改新之昭》禁止王族和贵族拥有土地和部民,实施“公田公民制”;编制户籍和账簿,实行“班田收授法”。“班田收授法”及其赋税制度,也是唐朝“均田制”和“租庸调制”的翻版。

——摘编自王新生《日本简史》

7世纪时——大化改新·走向封建

改革

内容

项目

日本大化改新

中国隋唐制度

政

治

中央

地方

经

济

土地

制度

赋税

制度

设二官八省

三省六部制

设国、郡、里

郡县制

班田收授法

均田制

租庸调制

租庸调制

“日本中古之制度,人皆以为多系日本自创,然一检唐史,则知多模仿唐制。

——木宫泰彦《中日交通史》

是一场以学习和模仿古代中国的政治经济为主要内容的封建性质的改革

中国隋唐与“大化改新”时的日本政治经济制度的对比表。

7世纪时——大化改新·走向封建

改革

影响

大化改新使日本发展成为一个中央集权制的封建国家。(从奴隶社会过渡到封建社会。)

日本这样一个资源匮乏的岛国,现在却已是世界经济大国,对于我们今天的改革开放,有何启示?

改革是国家发展的动力,应积极改革创新,与时俱进。

国家或民族应该善于学习他国的长处,以开放的心态

积极吸收其优秀的文明成果。

8世纪后——武士崛起·幕府掌权

庄园制

和

武士出现

大化改新百余年后,日本社会又出现了怎样的情况?

大化改新百余年后,土地私有和土地兼并盛行。贵族、豪门、寺院大量购买、兼并土地,组成庄园。大庄园享有“不输不入”的特权。中央对地方逐渐丧失了控制能力,社会局势动荡。地方豪强为了保护自己的庄园,把自己家族和仆从中的青壮年男子武装起来,组成一种血缘关系和主从制相结合的军事集团,成员成为“武士”。小的武士团追随、服从一个更大的首领,组成大的武士团。

——部编版九年级历史

依据文本概况武士、武士团形成的背景、目的、来源、特点。

背景:

经济:土地私有与土地兼并盛行,形成庄园;享有

“不输不入”的特权。

政治:中央对地方逐渐丧失了控制能力,社会

局势动荡形成。

保护自

己的庄园

目的

缘关系和主从制相结合

血

特点

8世纪后——武士崛起·幕府掌权

幕府统治时代的

到来

天皇和地方豪强都需要武士支持,武士成为重要的政治力量。12世纪末,武士集团控制了中央政权,天皇成为虚君,日本

进入长达近700年的幕府统治时代。

经过庄园主之间的斗争、联合,武士集团最后集中在两大家族——

12世纪晚期,源氏武士集团击败平氏武士集团,源氏首领源赖朝获得“征夷大将军”称号,设幕府于镰仓。镰仓幕府拥有独立于朝廷的政治、军事权力。

幕府本指将领军帐,后演变成一种特有国情的政治体制。

用法始于镰仓幕府建立。

8世纪后——武士崛起·幕府掌权

幕府统治时代的

到来

幕府统治时期,幕府与天皇朝廷并存。幕府首领“征夷大将军”名义上由天皇任命,但实际上天皇大权旁落,成为一种礼仪性的摆设,国家大权基本掌握在武士阶层手中。

当时是谁掌控着国家的政权?幕府与天皇之间关系怎样?

8世纪后——武士崛起·幕府掌权

武士道

武士集团的长期统治,逐渐形成了武士道。

武士效忠的对象不是国家,而是他的主公。

武士道指以不惜命的觉悟为根本,为实现个人于集体、团体的价值,尽可能的发挥自己的能力,强调"毫不留念的死,毫不顾忌的死,毫不犹豫的死"。武士道精神最典型的行为是切腹。

精

武

士

道

神

武士道的实质就是以最大的勇敢和牺牲精神做主人的忠实奴仆。

明治维新后,成为帝国主义侵略扩张的工具,成为日本右翼的文化土壤。

今日关系——跌宕起伏·阴晴不定

何去

何从

1972年中日建交

2012年中日邦交正常化四十周年,关系急剧恶化

2020年2月,日本汉语水平考试事务所赠给湖北口罩和一批红外体温计,物资外包装的标签上再一次写着八个字:“山川异域,风月同天。

第

11

课

古代日本

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》