走进化学世界单元检测(含答案)

图片预览

文档简介

第一章

走进化学世界

单元检测卷

一、单选题(每小题2分,共36分)

1.证明木材燃烧属于化学变化的依据是( )

A.产生黄色火焰

B.放出大量的热量

C.看到浓厚的白烟

D.生成二氧化碳和水

2.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?0c2fcfaf-bf06-4a80-91af-47966604e9f3"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

"_blank?)下列变化属于化学变化的是( )

A.冰川融化

B.轮胎爆炸

C.玻璃破碎

D.食物腐烂

3.下列传统工艺品的制作过程中,一定发生了化学变化的是(

)

A.南阳玉雕

B.洛阳剪纸

C.开封汴绣

D.汝州瓷器

4.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?788d9d3c-372e-4a3b-b97b-898bdeba46f4"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

"_blank?)加热需垫石棉网的仪器是( )

A.蒸发皿

B.试管

C.坩埚

D.蒸馏瓶

5.下列物质的用途中,利用其化学性质的是(

)

A.银用于制作导线

B.干冰用作制冷剂

C.铜用于制作铜火锅

D.赤铁矿用于炼铁

6.区别一瓶人呼出的气体和一瓶空气,最简单的方法是(

)

A.闻气味

B.把点燃的木条放在瓶口

C.把点燃的木条伸入瓶内

D.观察颜色

7.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?8efd1f33-1321-4cbe-b45a-b296a7f15156"

\t

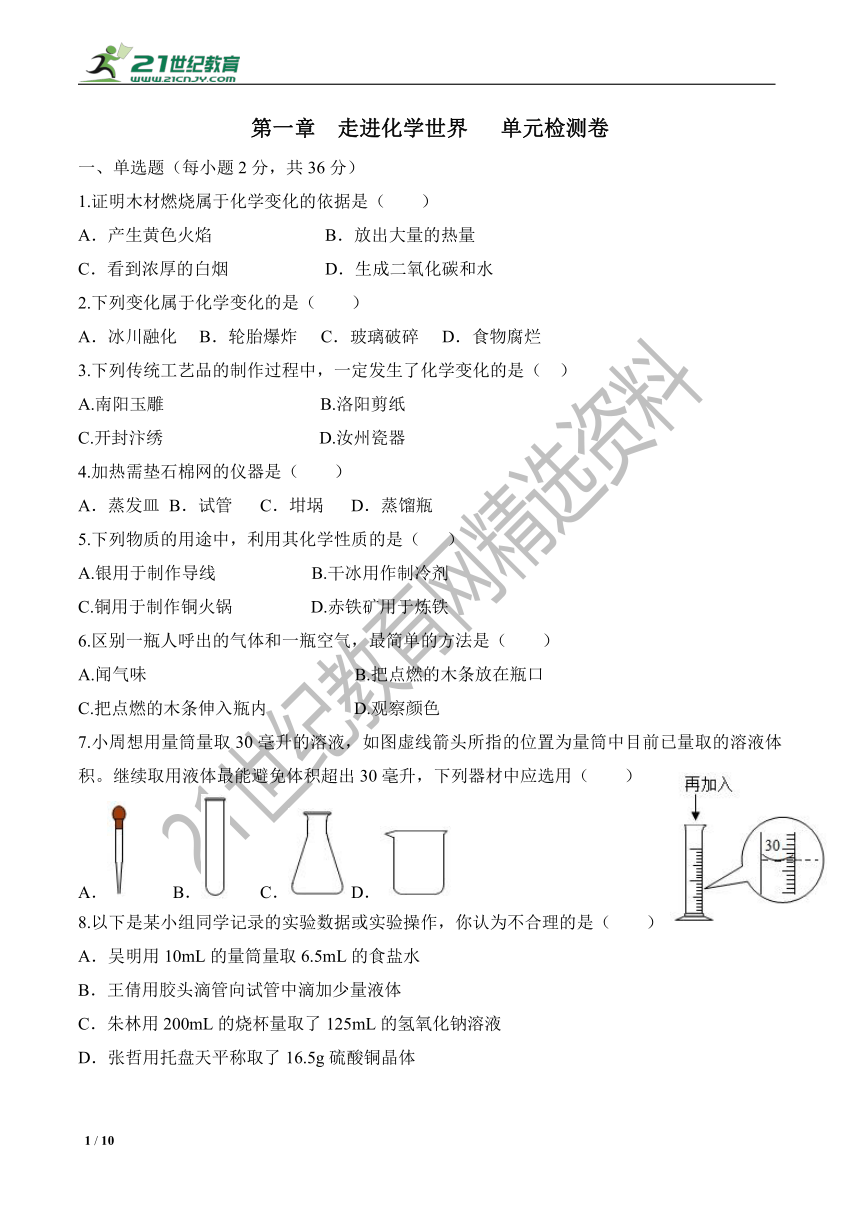

"_blank?)小周想用量筒量取?30毫升的溶液,如图虚线箭头所指的位置为量筒中目前已量取的溶液体积。继续取用液体最能避免体积超出30毫升,下列器材中应选用( )

A.

B.

C.

D.

8.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?ed10f0fb-f1ca-4055-8b90-37c70a6ec03d"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

"_blank?)以下是某小组同学记录的实验数据或实验操作,你认为不合理的是( )

A.吴明用10mL的量筒量取6.5mL的食盐水

B.王倩用胶头滴管向试管中滴加少量液体

C.朱林用200mL的烧杯量取了125mL的氢氧化钠溶液

D.张哲用托盘天平称取了16.5g硫酸铜晶体

9.中华文化博大精深。下列古诗所述一定发生化学变化的是(

)

A.飞流直下三千尺,疑似银河落九天

B.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

C.夜来风雨声,花落知多少

D.床前明月光,疑是地上霜

10.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?3ee8f9a9-6c8a-4525-8156-0d7f64387673"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

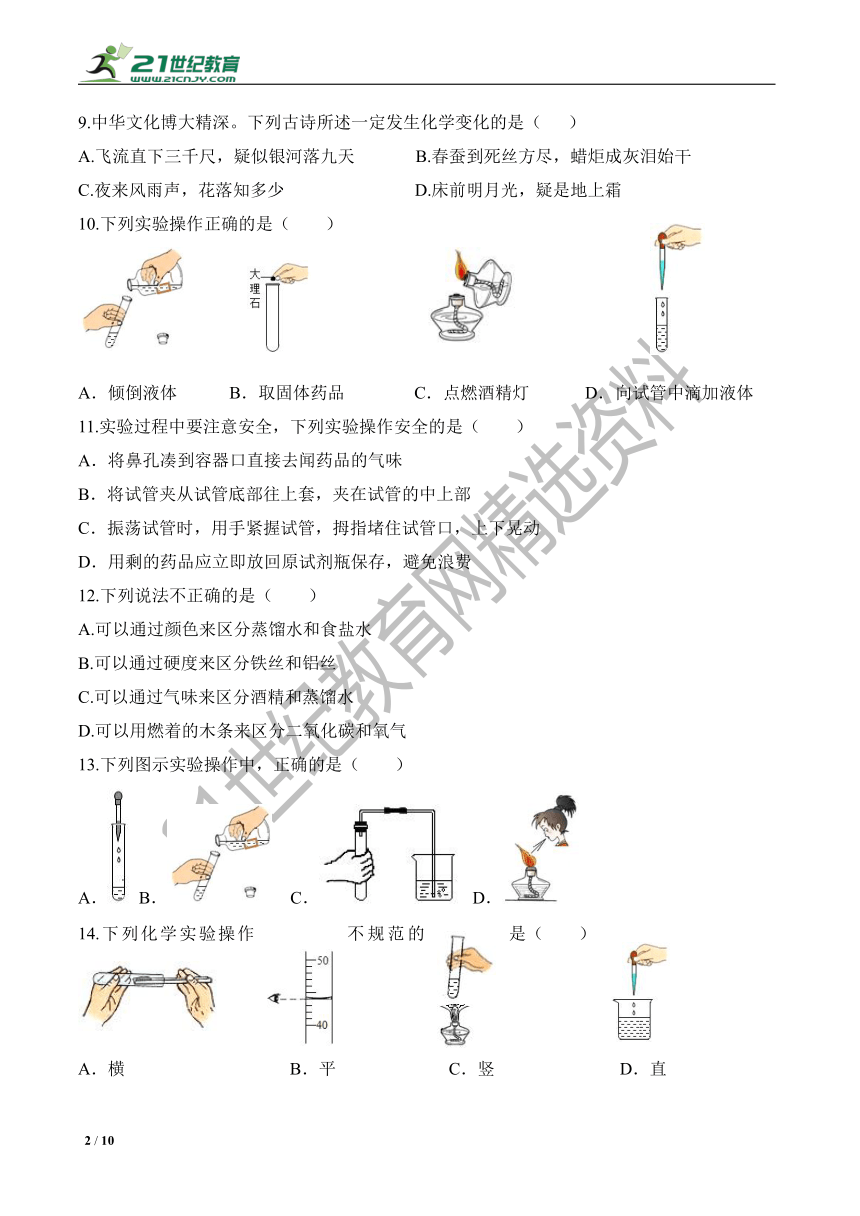

"_blank?)下列实验操作正确的是( )

A.倾倒液体

B.取固体药品

C.点燃酒精灯

D.向试管中滴加液体

11.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?fc4651f0-9bc9-4224-8651-394d36ce2811"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

"_blank?)实验过程中要注意安全,下列实验操作安全的是( )

A.将鼻孔凑到容器口直接去闻药品的气味

B.将试管夹从试管底部往上套,夹在试管的中上部

C.振荡试管时,用手紧握试管,拇指堵住试管口,上下晃动

D.用剩的药品应立即放回原试剂瓶保存,避免浪费

12.下列说法不正确的是(

)

A.可以通过颜色来区分蒸馏水和食盐水

B.可以通过硬度来区分铁丝和铝丝

C.可以通过气味来区分酒精和蒸馏水

D.可以用燃着的木条来区分二氧化碳和氧气

13.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?f76464c0-9900-48b7-b772-0e1e126ced17"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

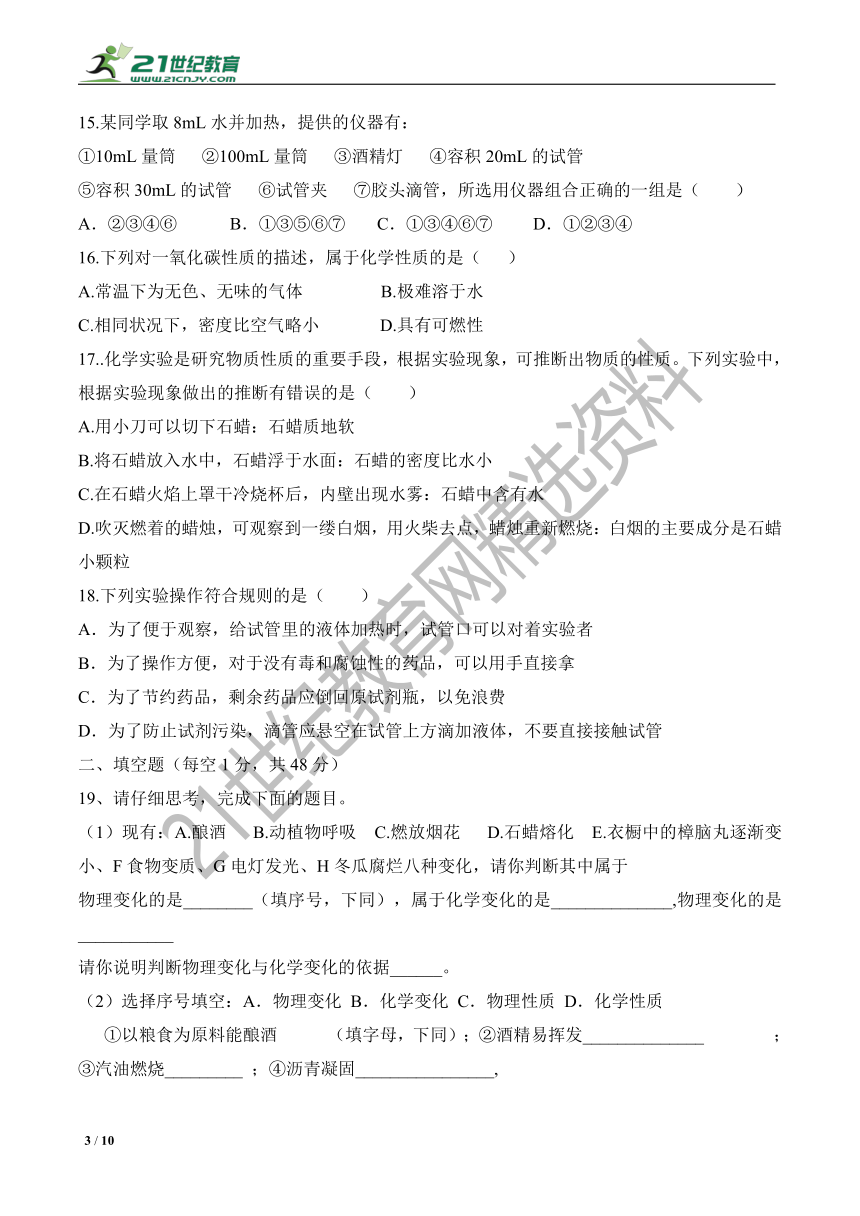

"_blank?)下列图示实验操作中,正确的是( )

A.

B.

C.

D.

14.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?dbb160ce-018f-48eb-a671-61fe4fb1e4c5"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

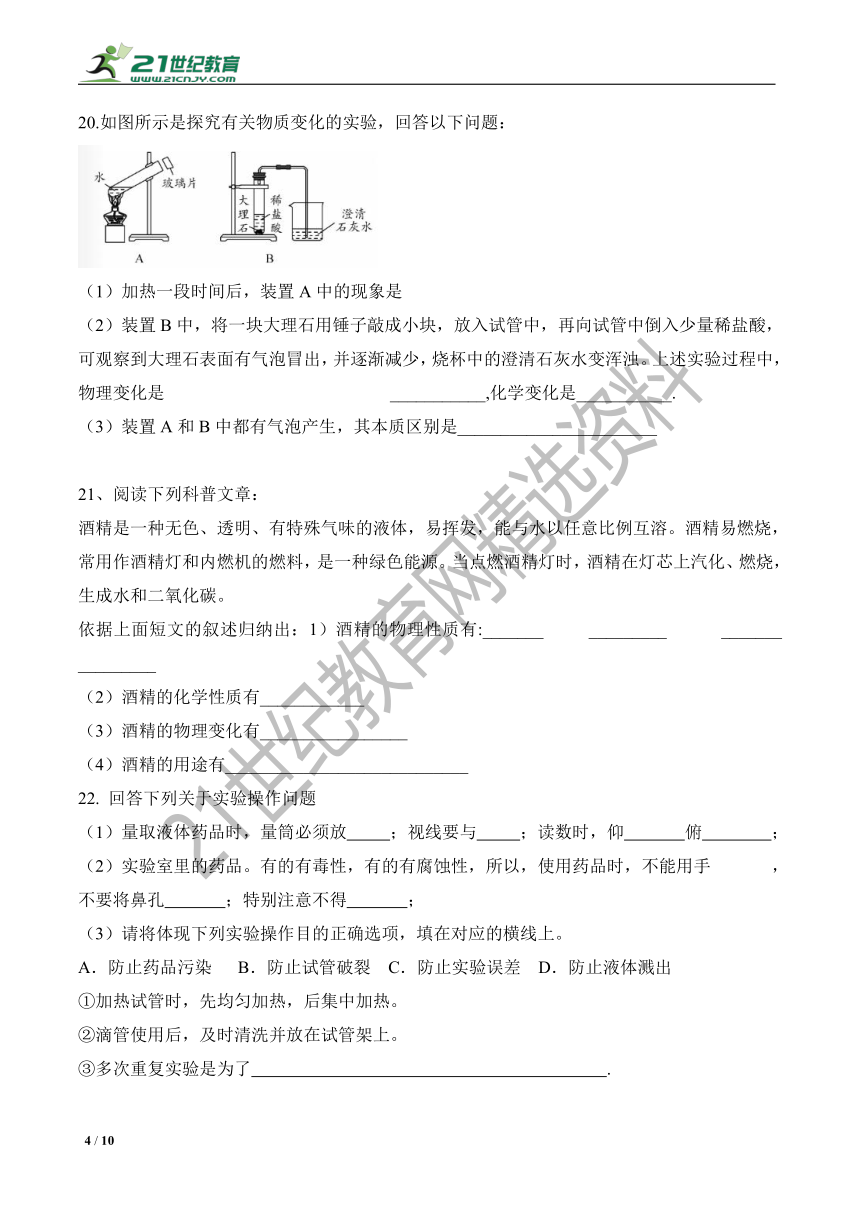

"_blank?)下列化学实验操作不规范的是( )

A.横

B.平

C.竖

D.直

15.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?0233f2b1-124e-4401-8e04-3098a606d97b"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

"_blank?)某同学取8mL水并加热,提供的仪器有:

①10mL量筒

②100mL量筒

③酒精灯

④容积20mL的试管

⑤容积30mL的试管

⑥试管夹

⑦胶头滴管,所选用仪器组合正确的一组是( )

A.②③④⑥

B.①③⑤⑥⑦

C.①③④⑥⑦

D.①②③④

16.下列对一氧化碳性质的描述,属于化学性质的是(

)

A.常温下为无色、无味的气体

B.极难溶于水

C.相同状况下,密度比空气略小

D.具有可燃性

17..化学实验是研究物质性质的重要手段,根据实验现象,可推断出物质的性质。下列实验中,根据实验现象做出的推断有错误的是(

)

A.用小刀可以切下石蜡:石蜡质地软

B.将石蜡放入水中,石蜡浮于水面:石蜡的密度比水小

C.在石蜡火焰上罩干冷烧杯后,内壁出现水雾:石蜡中含有水

D.吹灭燃着的蜡烛,可观察到一缕白烟,用火柴去点,蜡烛重新燃烧:白烟的主要成分是石蜡小颗粒

18.下列实验操作符合规则的是( )

A.为了便于观察,给试管里的液体加热时,试管口可以对着实验者

B.为了操作方便,对于没有毒和腐蚀性的药品,可以用手直接拿

C.为了节约药品,剩余药品应倒回原试剂瓶,以免浪费

D.为了防止试剂污染,滴管应悬空在试管上方滴加液体,不要直接接触试管

二、填空题(每空1分,共48分)

19、请仔细思考,完成下面的题目。

(1)现有:A.酿酒

B.动植物呼吸

C.燃放烟花

D.石蜡熔化

E.衣橱中的樟脑丸逐渐变小、F食物变质、G电灯发光、H冬瓜腐烂八种变化,请你判断其中属于

物理变化的是________(填序号,下同),属于化学变化的是______________,物理变化的是___________

请你说明判断物理变化与化学变化的依据______。

(2)选择序号填空:A.物理变化??B.化学变化??C.物理性质??D.化学性质

①以粮食为原料能酿酒

(填字母,下同);②酒精易挥发______________

;

③汽油燃烧_________

;④沥青凝固________________,

20.如图所示是探究有关物质变化的实验,回答以下问题:

(1)加热一段时间后,装置A中的现象是

(2)装置B中,将一块大理石用锤子敲成小块,放入试管中,再向试管中倒入少量稀盐酸,可观察到大理石表面有气泡冒出,并逐渐减少,烧杯中的澄清石灰水变浑浊。上述实验过程中,物理变化是

___________,化学变化是___________.

(3)装置A和B中都有气泡产生,其本质区别是_______________________

21、

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?ed43ba7b-eaeb-4fa6-beef-932d692a61c0"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

"_blank?)阅读下列科普文章:

酒精是一种无色、透明、有特殊气味的液体,易挥发,能与水以任意比例互溶。酒精易燃烧,常用作酒精灯和内燃机的燃料,是一种绿色能源。当点燃酒精灯时,酒精在灯芯上汽化、燃烧,生成水和二氧化碳。

依据上面短文的叙述归纳出:1)酒精的物理性质有:_______

_________

_______

_________

(2)酒精的化学性质有____________

(3)酒精的物理变化有_________________

(4)酒精的用途有____________________________

22.

回答下列关于实验操作问题

(1)量取液体药品时,量筒必须放

;视线要与

;读数时,仰

俯

;

(2)实验室里的药品。有的有毒性,有的有腐蚀性,所以,使用药品时,不能用手

,不要将鼻孔

;特别注意不得

;

(3)请将体现下列实验操作目的正确选项,填在对应的横线上。

A.防止药品污染

B.防止试管破裂

C.防止实验误差

D.防止液体溅出

①加热试管时,先均匀加热,后集中加热。

②滴管使用后,及时清洗并放在试管架上。

③多次重复实验是为了

.

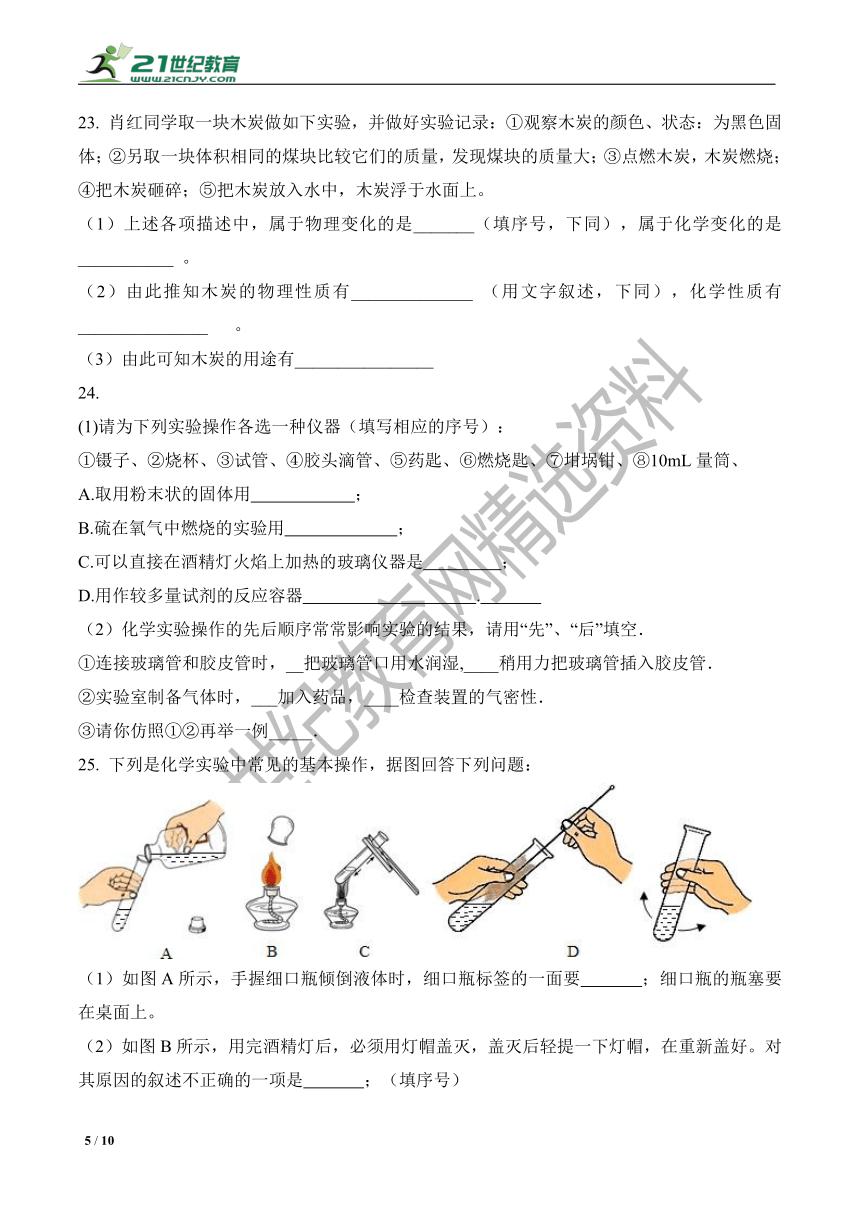

23.

肖红同学取一块木炭做如下实验,并做好实验记录:①观察木炭的颜色、状态:为黑色固体;②另取一块体积相同的煤块比较它们的质量,发现煤块的质量大;③点燃木炭,木炭燃烧;④把木炭砸碎;⑤把木炭放入水中,木炭浮于水面上。

(1)上述各项描述中,属于物理变化的是_______(填序号,下同),属于化学变化的是___________

。

(2)由此推知木炭的物理性质有______________

(用文字叙述,下同),化学性质有_______________

。

(3)由此可知木炭的用途有________________

24.

(1)请为下列实验操作各选一种仪器(填写相应的序号):

①镊子、②烧杯、③试管、④胶头滴管、⑤药匙、⑥燃烧匙、⑦坩埚钳、⑧10mL量筒、

A.取用粉末状的固体用

;

B.硫在氧气中燃烧的实验用

;

C.可以直接在酒精灯火焰上加热的玻璃仪器是

;

D.用作较多量试剂的反应容器

.

(2)化学实验操作的先后顺序常常影响实验的结果,请用“先”、“后”填空.

①连接玻璃管和胶皮管时,__把玻璃管口用水润湿,____稍用力把玻璃管插入胶皮管.

②实验室制备气体时,___加入药品,____检查装置的气密性.

③请你仿照①②再举一例_____.

25.

下列是化学实验中常见的基本操作,据图回答下列问题:

(1)如图A所示,手握细口瓶倾倒液体时,细口瓶标签的一面要

;细口瓶的瓶塞要

在桌面上。

(2)如图B所示,用完酒精灯后,必须用灯帽盖灭,盖灭后轻提一下灯帽,在重新盖好。对其原因的叙述不正确的一项是

;(填序号)

A.平衡气压,方便取下灯帽

B.挥发水分,利于点燃酒精灯

C.减少挥发,利于节约酒精

(3)如图C所示,用酒精灯加热试管里的液体时:

①试管里的液体不应超过试管容积的

。

②先对试管进行

,然后用酒精灯的外焰对准药品所在部位加热。

(4)如图D所示,如果试管内壁附有不易洗掉的物质时,清洗试管一般先用试管刷蘸去污粉

,再用自来水冲洗和蒸馏水润洗,然后倒放在试管架上晒干。实验室里玻璃仪器洗净的标准是

。

三.实验探究题(每空1分,共16分)

26.几名同学对蜡烛燃烧火焰的焰心进行了以下探究,请你完成其中的一些步骤。

(1)点燃蜡烛,将一根小木条迅速平放入火焰中,约1s后取出,现象如图A所示,这证明焰心________。

(2)向火焰中斜插入一支短玻璃管,发现玻璃管中无明显现象(如图B),在玻璃管上口点燃,上口产生火焰,这说明焰心物质的状态为________化学性质是_________

(3)猜想和验证:

猜想

操作

现象

结论

假设1:焰心处的气体中含二氧化碳

在未点燃的短玻璃管上_________

_________

假设1___

假设2:焰心处的气体中含石蜡蒸气

取一较长细玻璃管,用湿冷毛巾包住中部,将玻璃管下端插入焰心,上端用火柴点燃

___________

假设2___

取下长玻璃管,打开湿毛巾

_________

27.人通过肺与外界进行气体交换,吸入空气中的氧气,排出二氧化碳和水蒸气。某探究小组为了探究人体吸入的气体与呼出的气体有什么不同,进行了如下探究活动:

(1)动植物的呼吸作用属于______(填“物理”或“化学”)变化。

探究一:人体吸入的气体与呼出的气体中二氧化碳的含量多少的比较。

【查阅资料】澄清的石灰水能与二氧化碳反应生成白色的浑浊物,实验室里常用于吸收和检验少量的二氧化碳。

【设计实验】为了证实这个问题,该小组设计了如图所示的装置进行实验:

(2)锥形瓶甲和乙中盛放足量的澄清石灰水。某同学吸气时应将弹簧夹A___

(填“打开”或“关闭”,下同),将弹簧夹B_______,连续数次吸气后,观察到甲瓶无明显现象。

(3)该同学呼气时,调整弹簧夹A和B,再进行连续数次呼气操作。整个过程中可观察到的现象为____,则说明呼出的气体中二氧化碳含量______________。

探究二:人体吸入的气体与呼出的气体中水蒸气的含量多少的比较。

【查阅资料】浓硫酸具有吸水性,可用于吸收气体中的水蒸气。

【设计实验】(4)将锥形瓶甲和乙中的澄清石灰水改为浓硫酸,由于澄清石灰水和浓硫酸都具有强烈的腐蚀性,丙瓶为安全瓶,其目的是__________

连续数次进行吸气和呼气操作,实验步骤与(2)和(3)相同,为了得出正确的结论,还需要进行的操作是____

答案

1-5:DDDDD

6-10:

CACBD

11-15:

BACCB

16-18:

DCD

19

(1)DEG;ABCFH;是否有新物质生成。(2)①B

②C

③B

④A

20

(1)玻璃片上有水雾生成(2)A;B(3)是否有新物质生成

21

(1)无色透明、有特殊气味、易挥发(2)易燃烧(3)汽化(4)作燃料

22

(1)平,凹液面的最低处保持平视,小,大(2)接触,鼻孔凑到容器口闻味,尝任何药品的味道

①B

②A③C

23(1)①

④,③(2)黑色、密度比煤小,比水大

24

(1)A③⑤

B⑥

C③

D②

(2)

①先、后

②后、先

③加热试管时,先均匀预热,后对准药品部位加热

25

(1)向着手心,倒放,(2)C(3)①

1/3②预热(4)倒放,试管内壁附着的水既不聚成水滴也不成股留下

26

(1)焰心温度低(2)气态

、可燃(3)罩一个内壁沾有澄清石灰水的烧杯,石灰水变浑浊,不燃烧,成立。细玻璃管内壁有凝固的石蜡颗粒

27

(1)化学(2)打开,关闭(3)乙中的石灰水变浑浊,较多(4)防止乙中的液体倒吸(5)称量甲乙的质量变化。

8

/

10

走进化学世界

单元检测卷

一、单选题(每小题2分,共36分)

1.证明木材燃烧属于化学变化的依据是( )

A.产生黄色火焰

B.放出大量的热量

C.看到浓厚的白烟

D.生成二氧化碳和水

2.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?0c2fcfaf-bf06-4a80-91af-47966604e9f3"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

"_blank?)下列变化属于化学变化的是( )

A.冰川融化

B.轮胎爆炸

C.玻璃破碎

D.食物腐烂

3.下列传统工艺品的制作过程中,一定发生了化学变化的是(

)

A.南阳玉雕

B.洛阳剪纸

C.开封汴绣

D.汝州瓷器

4.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?788d9d3c-372e-4a3b-b97b-898bdeba46f4"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

"_blank?)加热需垫石棉网的仪器是( )

A.蒸发皿

B.试管

C.坩埚

D.蒸馏瓶

5.下列物质的用途中,利用其化学性质的是(

)

A.银用于制作导线

B.干冰用作制冷剂

C.铜用于制作铜火锅

D.赤铁矿用于炼铁

6.区别一瓶人呼出的气体和一瓶空气,最简单的方法是(

)

A.闻气味

B.把点燃的木条放在瓶口

C.把点燃的木条伸入瓶内

D.观察颜色

7.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?8efd1f33-1321-4cbe-b45a-b296a7f15156"

\t

"_blank?)小周想用量筒量取?30毫升的溶液,如图虚线箭头所指的位置为量筒中目前已量取的溶液体积。继续取用液体最能避免体积超出30毫升,下列器材中应选用( )

A.

B.

C.

D.

8.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?ed10f0fb-f1ca-4055-8b90-37c70a6ec03d"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

"_blank?)以下是某小组同学记录的实验数据或实验操作,你认为不合理的是( )

A.吴明用10mL的量筒量取6.5mL的食盐水

B.王倩用胶头滴管向试管中滴加少量液体

C.朱林用200mL的烧杯量取了125mL的氢氧化钠溶液

D.张哲用托盘天平称取了16.5g硫酸铜晶体

9.中华文化博大精深。下列古诗所述一定发生化学变化的是(

)

A.飞流直下三千尺,疑似银河落九天

B.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

C.夜来风雨声,花落知多少

D.床前明月光,疑是地上霜

10.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?3ee8f9a9-6c8a-4525-8156-0d7f64387673"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

"_blank?)下列实验操作正确的是( )

A.倾倒液体

B.取固体药品

C.点燃酒精灯

D.向试管中滴加液体

11.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?fc4651f0-9bc9-4224-8651-394d36ce2811"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

"_blank?)实验过程中要注意安全,下列实验操作安全的是( )

A.将鼻孔凑到容器口直接去闻药品的气味

B.将试管夹从试管底部往上套,夹在试管的中上部

C.振荡试管时,用手紧握试管,拇指堵住试管口,上下晃动

D.用剩的药品应立即放回原试剂瓶保存,避免浪费

12.下列说法不正确的是(

)

A.可以通过颜色来区分蒸馏水和食盐水

B.可以通过硬度来区分铁丝和铝丝

C.可以通过气味来区分酒精和蒸馏水

D.可以用燃着的木条来区分二氧化碳和氧气

13.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?f76464c0-9900-48b7-b772-0e1e126ced17"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

"_blank?)下列图示实验操作中,正确的是( )

A.

B.

C.

D.

14.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?dbb160ce-018f-48eb-a671-61fe4fb1e4c5"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

"_blank?)下列化学实验操作不规范的是( )

A.横

B.平

C.竖

D.直

15.

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?0233f2b1-124e-4401-8e04-3098a606d97b"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

"_blank?)某同学取8mL水并加热,提供的仪器有:

①10mL量筒

②100mL量筒

③酒精灯

④容积20mL的试管

⑤容积30mL的试管

⑥试管夹

⑦胶头滴管,所选用仪器组合正确的一组是( )

A.②③④⑥

B.①③⑤⑥⑦

C.①③④⑥⑦

D.①②③④

16.下列对一氧化碳性质的描述,属于化学性质的是(

)

A.常温下为无色、无味的气体

B.极难溶于水

C.相同状况下,密度比空气略小

D.具有可燃性

17..化学实验是研究物质性质的重要手段,根据实验现象,可推断出物质的性质。下列实验中,根据实验现象做出的推断有错误的是(

)

A.用小刀可以切下石蜡:石蜡质地软

B.将石蜡放入水中,石蜡浮于水面:石蜡的密度比水小

C.在石蜡火焰上罩干冷烧杯后,内壁出现水雾:石蜡中含有水

D.吹灭燃着的蜡烛,可观察到一缕白烟,用火柴去点,蜡烛重新燃烧:白烟的主要成分是石蜡小颗粒

18.下列实验操作符合规则的是( )

A.为了便于观察,给试管里的液体加热时,试管口可以对着实验者

B.为了操作方便,对于没有毒和腐蚀性的药品,可以用手直接拿

C.为了节约药品,剩余药品应倒回原试剂瓶,以免浪费

D.为了防止试剂污染,滴管应悬空在试管上方滴加液体,不要直接接触试管

二、填空题(每空1分,共48分)

19、请仔细思考,完成下面的题目。

(1)现有:A.酿酒

B.动植物呼吸

C.燃放烟花

D.石蜡熔化

E.衣橱中的樟脑丸逐渐变小、F食物变质、G电灯发光、H冬瓜腐烂八种变化,请你判断其中属于

物理变化的是________(填序号,下同),属于化学变化的是______________,物理变化的是___________

请你说明判断物理变化与化学变化的依据______。

(2)选择序号填空:A.物理变化??B.化学变化??C.物理性质??D.化学性质

①以粮食为原料能酿酒

(填字母,下同);②酒精易挥发______________

;

③汽油燃烧_________

;④沥青凝固________________,

20.如图所示是探究有关物质变化的实验,回答以下问题:

(1)加热一段时间后,装置A中的现象是

(2)装置B中,将一块大理石用锤子敲成小块,放入试管中,再向试管中倒入少量稀盐酸,可观察到大理石表面有气泡冒出,并逐渐减少,烧杯中的澄清石灰水变浑浊。上述实验过程中,物理变化是

___________,化学变化是___________.

(3)装置A和B中都有气泡产生,其本质区别是_______________________

21、

(?http:?/??/?www.m?/?chemistry?/?report?/?detail?/?ed43ba7b-eaeb-4fa6-beef-932d692a61c0"

\o

"此年份及地区表示:该试题最新出现所在的试卷年份及地区"

\t

"_blank?)阅读下列科普文章:

酒精是一种无色、透明、有特殊气味的液体,易挥发,能与水以任意比例互溶。酒精易燃烧,常用作酒精灯和内燃机的燃料,是一种绿色能源。当点燃酒精灯时,酒精在灯芯上汽化、燃烧,生成水和二氧化碳。

依据上面短文的叙述归纳出:1)酒精的物理性质有:_______

_________

_______

_________

(2)酒精的化学性质有____________

(3)酒精的物理变化有_________________

(4)酒精的用途有____________________________

22.

回答下列关于实验操作问题

(1)量取液体药品时,量筒必须放

;视线要与

;读数时,仰

俯

;

(2)实验室里的药品。有的有毒性,有的有腐蚀性,所以,使用药品时,不能用手

,不要将鼻孔

;特别注意不得

;

(3)请将体现下列实验操作目的正确选项,填在对应的横线上。

A.防止药品污染

B.防止试管破裂

C.防止实验误差

D.防止液体溅出

①加热试管时,先均匀加热,后集中加热。

②滴管使用后,及时清洗并放在试管架上。

③多次重复实验是为了

.

23.

肖红同学取一块木炭做如下实验,并做好实验记录:①观察木炭的颜色、状态:为黑色固体;②另取一块体积相同的煤块比较它们的质量,发现煤块的质量大;③点燃木炭,木炭燃烧;④把木炭砸碎;⑤把木炭放入水中,木炭浮于水面上。

(1)上述各项描述中,属于物理变化的是_______(填序号,下同),属于化学变化的是___________

。

(2)由此推知木炭的物理性质有______________

(用文字叙述,下同),化学性质有_______________

。

(3)由此可知木炭的用途有________________

24.

(1)请为下列实验操作各选一种仪器(填写相应的序号):

①镊子、②烧杯、③试管、④胶头滴管、⑤药匙、⑥燃烧匙、⑦坩埚钳、⑧10mL量筒、

A.取用粉末状的固体用

;

B.硫在氧气中燃烧的实验用

;

C.可以直接在酒精灯火焰上加热的玻璃仪器是

;

D.用作较多量试剂的反应容器

.

(2)化学实验操作的先后顺序常常影响实验的结果,请用“先”、“后”填空.

①连接玻璃管和胶皮管时,__把玻璃管口用水润湿,____稍用力把玻璃管插入胶皮管.

②实验室制备气体时,___加入药品,____检查装置的气密性.

③请你仿照①②再举一例_____.

25.

下列是化学实验中常见的基本操作,据图回答下列问题:

(1)如图A所示,手握细口瓶倾倒液体时,细口瓶标签的一面要

;细口瓶的瓶塞要

在桌面上。

(2)如图B所示,用完酒精灯后,必须用灯帽盖灭,盖灭后轻提一下灯帽,在重新盖好。对其原因的叙述不正确的一项是

;(填序号)

A.平衡气压,方便取下灯帽

B.挥发水分,利于点燃酒精灯

C.减少挥发,利于节约酒精

(3)如图C所示,用酒精灯加热试管里的液体时:

①试管里的液体不应超过试管容积的

。

②先对试管进行

,然后用酒精灯的外焰对准药品所在部位加热。

(4)如图D所示,如果试管内壁附有不易洗掉的物质时,清洗试管一般先用试管刷蘸去污粉

,再用自来水冲洗和蒸馏水润洗,然后倒放在试管架上晒干。实验室里玻璃仪器洗净的标准是

。

三.实验探究题(每空1分,共16分)

26.几名同学对蜡烛燃烧火焰的焰心进行了以下探究,请你完成其中的一些步骤。

(1)点燃蜡烛,将一根小木条迅速平放入火焰中,约1s后取出,现象如图A所示,这证明焰心________。

(2)向火焰中斜插入一支短玻璃管,发现玻璃管中无明显现象(如图B),在玻璃管上口点燃,上口产生火焰,这说明焰心物质的状态为________化学性质是_________

(3)猜想和验证:

猜想

操作

现象

结论

假设1:焰心处的气体中含二氧化碳

在未点燃的短玻璃管上_________

_________

假设1___

假设2:焰心处的气体中含石蜡蒸气

取一较长细玻璃管,用湿冷毛巾包住中部,将玻璃管下端插入焰心,上端用火柴点燃

___________

假设2___

取下长玻璃管,打开湿毛巾

_________

27.人通过肺与外界进行气体交换,吸入空气中的氧气,排出二氧化碳和水蒸气。某探究小组为了探究人体吸入的气体与呼出的气体有什么不同,进行了如下探究活动:

(1)动植物的呼吸作用属于______(填“物理”或“化学”)变化。

探究一:人体吸入的气体与呼出的气体中二氧化碳的含量多少的比较。

【查阅资料】澄清的石灰水能与二氧化碳反应生成白色的浑浊物,实验室里常用于吸收和检验少量的二氧化碳。

【设计实验】为了证实这个问题,该小组设计了如图所示的装置进行实验:

(2)锥形瓶甲和乙中盛放足量的澄清石灰水。某同学吸气时应将弹簧夹A___

(填“打开”或“关闭”,下同),将弹簧夹B_______,连续数次吸气后,观察到甲瓶无明显现象。

(3)该同学呼气时,调整弹簧夹A和B,再进行连续数次呼气操作。整个过程中可观察到的现象为____,则说明呼出的气体中二氧化碳含量______________。

探究二:人体吸入的气体与呼出的气体中水蒸气的含量多少的比较。

【查阅资料】浓硫酸具有吸水性,可用于吸收气体中的水蒸气。

【设计实验】(4)将锥形瓶甲和乙中的澄清石灰水改为浓硫酸,由于澄清石灰水和浓硫酸都具有强烈的腐蚀性,丙瓶为安全瓶,其目的是__________

连续数次进行吸气和呼气操作,实验步骤与(2)和(3)相同,为了得出正确的结论,还需要进行的操作是____

答案

1-5:DDDDD

6-10:

CACBD

11-15:

BACCB

16-18:

DCD

19

(1)DEG;ABCFH;是否有新物质生成。(2)①B

②C

③B

④A

20

(1)玻璃片上有水雾生成(2)A;B(3)是否有新物质生成

21

(1)无色透明、有特殊气味、易挥发(2)易燃烧(3)汽化(4)作燃料

22

(1)平,凹液面的最低处保持平视,小,大(2)接触,鼻孔凑到容器口闻味,尝任何药品的味道

①B

②A③C

23(1)①

④,③(2)黑色、密度比煤小,比水大

24

(1)A③⑤

B⑥

C③

D②

(2)

①先、后

②后、先

③加热试管时,先均匀预热,后对准药品部位加热

25

(1)向着手心,倒放,(2)C(3)①

1/3②预热(4)倒放,试管内壁附着的水既不聚成水滴也不成股留下

26

(1)焰心温度低(2)气态

、可燃(3)罩一个内壁沾有澄清石灰水的烧杯,石灰水变浑浊,不燃烧,成立。细玻璃管内壁有凝固的石蜡颗粒

27

(1)化学(2)打开,关闭(3)乙中的石灰水变浑浊,较多(4)防止乙中的液体倒吸(5)称量甲乙的质量变化。

8

/

10

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件