第1课 从食物采集到食物生产(课件)(共31张PPT)-高中历史统编版选择性必修二

文档属性

| 名称 | 第1课 从食物采集到食物生产(课件)(共31张PPT)-高中历史统编版选择性必修二 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-24 11:01:21 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第1课

从食物采集到食物生产

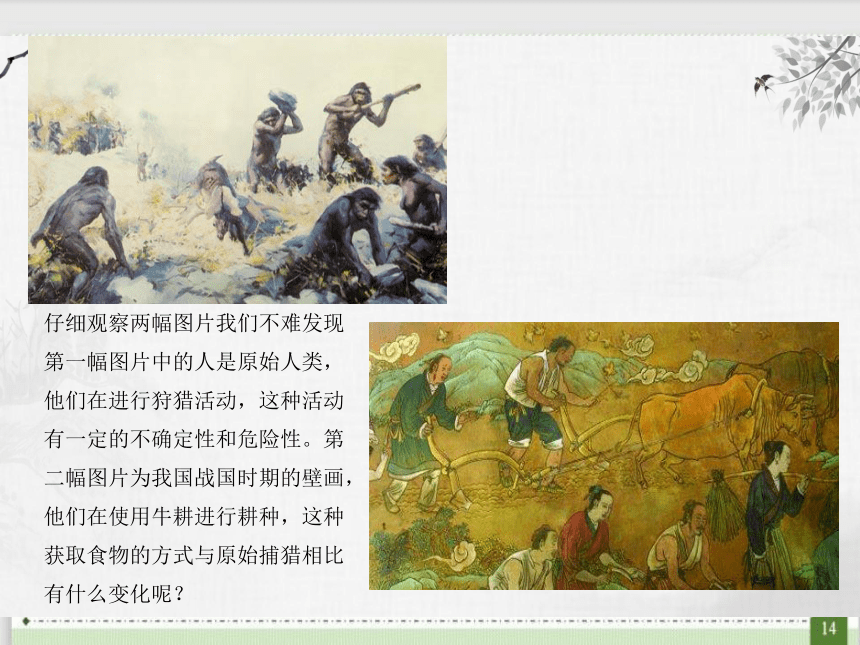

仔细观察两幅图片我们不难发现第一幅图片中的人是原始人类,他们在进行狩猎活动,这种活动有一定的不确定性和危险性。第二幅图片为我国战国时期的壁画,他们在使用牛耕进行耕种,这种获取食物的方式与原始捕猎相比有什么变化呢?

学习目标

1.掌握人类获取食物的不同手段,认识食物采集到食物生产的转变是农业生产的开始。

2.通过学习私有制、阶级和国家的产生,知道生产力是历史发展进程的决定性因素。

3.运用史料对比分析不同区域食物生产的不同特点,培养时空观念、历史解释等学科核心素养。

目

录

人类早期的生产与生活

不同地区的食物生产与社会生活

生产关系的变化

人类早期的生产与生活

1

壹

原始农耕和畜牧出现以前,人类依靠自然界现成的动植物为生。他们采集可食的植物果实和茎叶,捕捞鱼虾或猎取动物作为食物。那时的人们使用木、骨和石等材料制作的工具从事采集和渔猎,在一定的地域范围内过着迁徙的生活。他们用火取暖、烧烤食物。女性除生育和抚养后代外,还负责采集植物果实、昆虫等,为群居的人们提供了大部分食物。

早期人类是如何进行生产活动的呢?

食物来源:自然界现成的动植物

生产工具:木、骨和石等材料制作的工具

生活方式:采集、渔猎;迁徙生活;用火取暖、烧烤食物。

在采集和渔猎过程中,人类逐渐学会选择、驯化野生动植物,大约1万年前,原始的农耕和畜牧出现。那么农耕和畜牧是如何产生的呢?

这些都是我们日常生活中经常会接触到的动植物,从什么时候开始它们开始变得和人类的生活息息相关了呢?

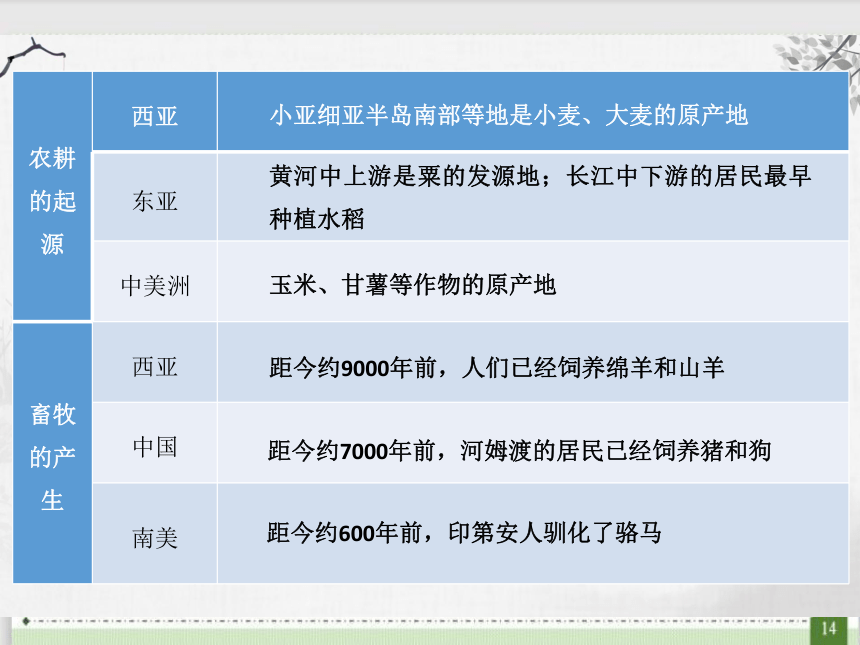

农耕的起源

西亚

东亚

中美洲

畜牧的产生

西亚

中国

南美

小亚细亚半岛南部等地是小麦、大麦的原产地

黄河中上游是粟的发源地;长江中下游的居民最早种植水稻

玉米、甘薯等作物的原产地

距今约9000年前,人们已经饲养绵羊和山羊

距今约7000年前,河姆渡的居民已经饲养猪和狗

距今约600年前,印第安人驯化了骆马

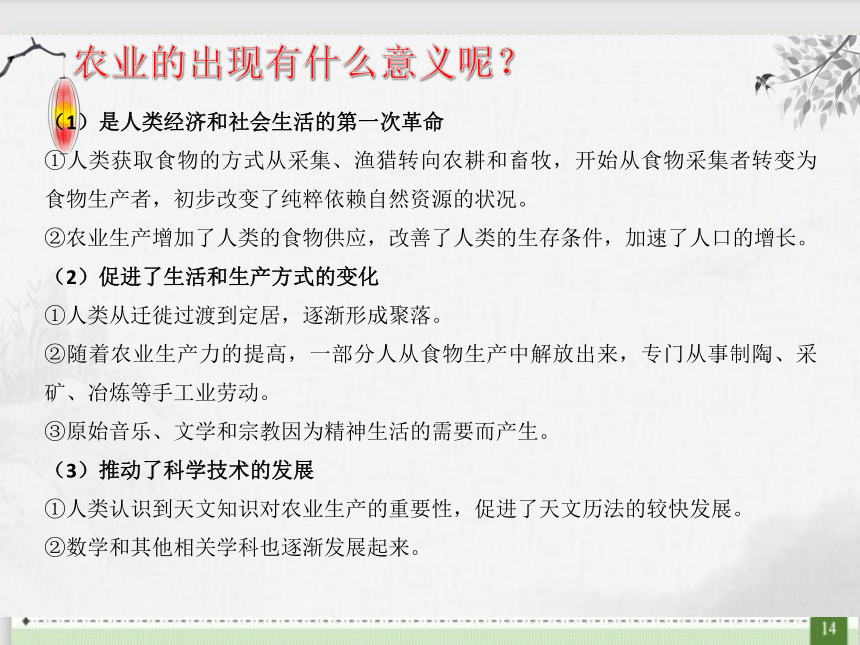

农业的出现有什么意义呢?

(1)是人类经济和社会生活的第一次革命

①人类获取食物的方式从采集、渔猎转向农耕和畜牧,开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。

②农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

(2)促进了生活和生产方式的变化

①人类从迁徙过渡到定居,逐渐形成聚落。

②随着农业生产力的提高,一部分人从食物生产中解放出来,专门从事制陶、采矿、冶炼等手工业劳动。

③原始音乐、文学和宗教因为精神生活的需要而产生。

(3)推动了科学技术的发展

①人类认识到天文知识对农业生产的重要性,促进了天文历法的较快发展。

②数学和其他相关学科也逐渐发展起来。

人类的生活经历了从采集到自己生产食物的过程,这中间发生了哪些变化呢?

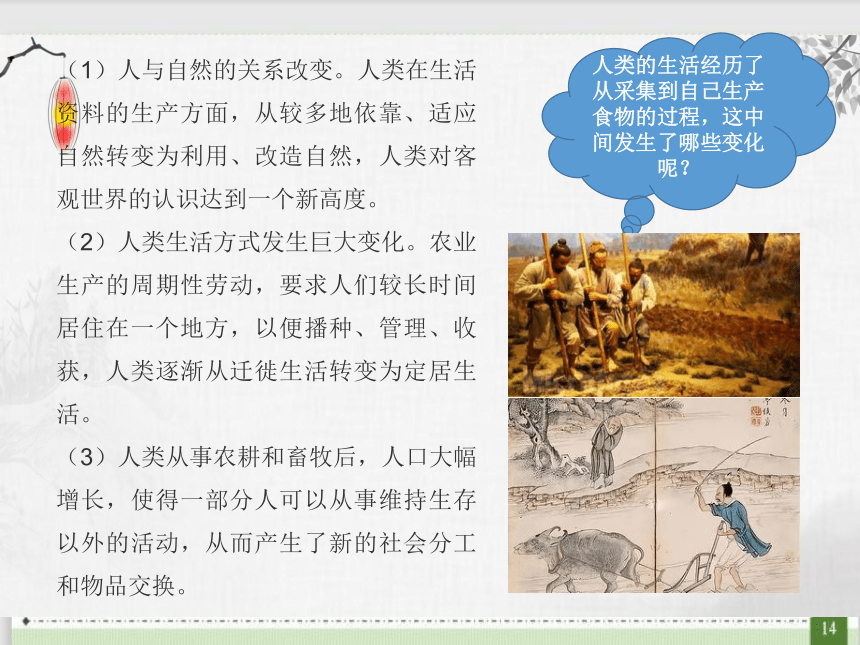

(1)人与自然的关系改变。人类在生活资料的生产方面,从较多地依靠、适应自然转变为利用、改造自然,人类对客观世界的认识达到一个新高度。

(2)人类生活方式发生巨大变化。农业生产的周期性劳动,要求人们较长时间居住在一个地方,以便播种、管理、收获,人类逐渐从迁徙生活转变为定居生活。

(3)人类从事农耕和畜牧后,人口大幅增长,使得一部分人可以从事维持生存以外的活动,从而产生了新的社会分工和物品交换。

不同地区的食物生产与社会生活

2

贰

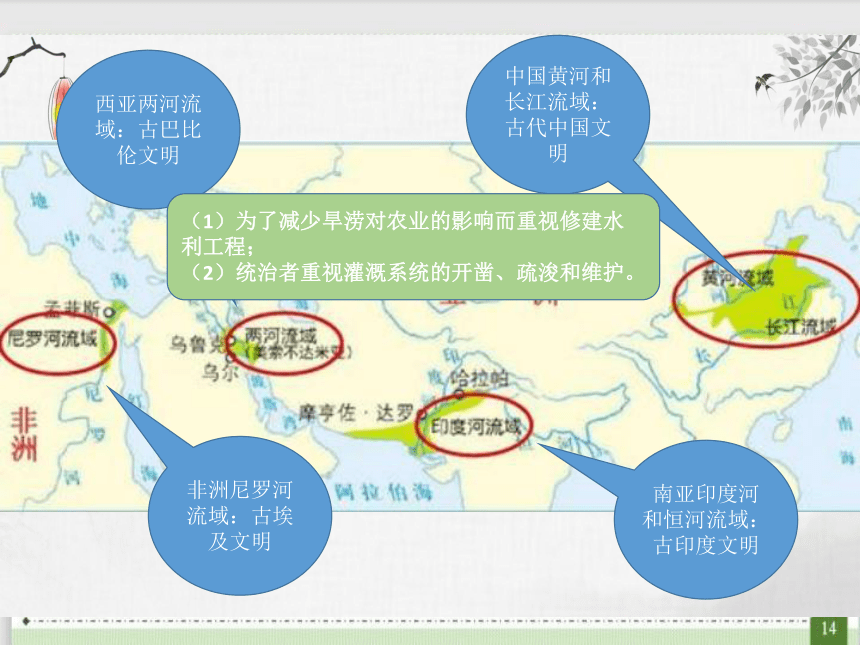

非洲尼罗河流域:古埃及文明

西亚两河流域:古巴比伦文明

南亚印度河和恒河流域:古印度文明

中国黄河和长江流域:古代中国文明

(1)为了减少旱涝对农业的影响而重视修建水利工程;

(2)统治者重视灌溉系统的开凿、疏浚和维护。

两河流域和尼罗河流域

古埃及

古巴比伦王国

食物生产:主要种植大麦和小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜。

古巴比伦王国和古埃及的社会生活是怎么样的?

古巴比伦王国

古埃及

两河流域和尼罗河流域的农业区主要种植大麦和小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜。在古巴比伦王国,王室和神庙拥有许多土地。政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。《汉谟拉比法典》规定,土地、果园、资金、牲畜、工具、粮仓、劳力等都可以作为租赁的对象。古埃及的土地主要由王室和神庙占有。纵贯埃及全境的尼罗河为发展农业提供了有利条件,以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运。

①王室和神庙拥有很多土地,政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。

②颁布《汉谟拉比法典》。

①土地主要由王室和神庙占有。

②以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运。

古代中国

材料一

中国古代农业具有早熟性,即其在起源之后很快达到成熟阶段。在牛耕和铁农具推广以前,黄土高原的人民使用的木石工具已发挥了作用,形成了发达的耜耕农业。春秋战国时期铁器和牛耕出现以后,中国的农业进入新的阶段,发展很快。秦汉时期奠定了中国传统农业的基础。汉承秦制,继续发展农业,国力强盛,文化繁荣很快达到了世界文明的第二个高峰,从此确定了中华民族的历史地位。中国在传统农业阶段长期保持着先进的地位,形成了先进的农业技术体系。

——摘编自邹德秀《中国古代农业与中国社会发展》

粟

水稻

材料二

由于生产技术和社会组织方式发生了重大变革,人与自然、人与人的关系及相关的文化价值体系发生了根本性变化,即为文明转型。例如一万年前,在人口资源的压力下,人类从渔猎采集文明向游牧、农耕文明转型,标志性的技术突破是青铜器和铁器的出现。两千多年前,中国经过春秋战国时期的混乱完成了第一次文明转型,即“铁质农具十小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”的中国传统文明终于成型。

——摘编自潘岳《可持续发展与文明转型》

古代中国的社会生活是怎么样的呢?

①农业生产:

。

②小农经济:

③国家政策:

④水利工程:

⑤生产特色:

秦汉到隋唐时期,逐渐形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系。

商和西周时期,土地掌握在君主和各级贵族手中,农夫集体耕作;战国以后,铁犁牛耕得到应用,极大地提高了农业生产效率

战国后以家庭为基本单位进行生产;通过家庭手工业等途径补贴家用。

封建统治者为了维护统治,推行重农抑商政策。

秦国修建的都江堰、西汉修建的龙首渠等体现了国家对水利工程的重视。

古希腊

(1)食物生产

①大麦和小麦从西亚传入希腊,成为当地的主要粮食作物。

②古希腊人在土地肥沃的地方实行谷物与蔬菜轮作,在地力较差、不适于种粮食作物的地方建果园,种植葡萄和橄榄,并加工成葡萄酒和橄榄油。

(2)社会生活:城邦公民拥有土地,农业生产中普遍使用奴隶劳动。

古罗马

(1)食物生产:以谷物生产为主,同时种植橄榄和葡萄。

(2)社会生活:在很长时期内实行土地国有,人们以家庭为单位进行生产。随着征服扩张,贵族或富人获得了越来越多的土地,而小农却逐渐破产。

美洲

(1)食物生产:主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯。

(2)社会生活:阿兹特克人的土地除贵族私有的部分外还有村社公有土地和家庭份地。

生产关系的变化

3

叁

1.男子在生产中逐渐占据主导地位

(1)农业的产生是这一变化的重要原因。

(2)妇女主要从事家务劳动和家庭副业,女子在农业生产中逐渐退居从属地位。

除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今一直保存着的旧的共产制家庭公社中;同时也炸毁了为这种公社而实行的土地的共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐进行的…

——【德】恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯文集》第四卷,人民出版社2009年版,第183页。

生产力发展后,社会生活产生了怎么样的变化?

1.私有财产的出现

(1)根本原因:生产力发展,人类生产的产品有了剩余。

(2)表现:氏族部落首领利用自己的权力把一些集体财物据为己有,变成私有财产。

(3)影响:氏族内部出现了贫富分化。

2.阶级和国家的产生

随着剩余产品的增加和私有制的出现,阶级产生了。为调节阶级之间的利益冲突,需要有一个强制机关,国家应运而生。国家是阶级矛盾不可调节的产物。

生产力发展

剩余产品出现

私有制产生,贫富分化出现

阶级产生

早期奴隶主

早期奴隶(战俘等)

为调节阶级之间的利益冲突

强制机关国家产生

深化探究

探究一:从采集、狩猎到原始农业

1.农业的发展过程:

(1)人类进入新石器时代,在原来采集、狩猎的基础上,开始向原始农业过渡,这时的农业一般是兼有栽培作物的种植业和饲养牲畜的养畜业的混合农业。但这两者在发生时间上的早晚和在不同地区、不同民族中所占的比重是有很大差别的。

(2)种植业出现于母系氏族社会时期,最初由妇女承担。究其原因,可能是在长年采集的基础上,妇女对一些植物的生长规律更为了解,她们把其中人类所需的植物加以培养进而使其成为栽培植物

(3)养畜业同样是在狩猎活动的常年实践中发展起来的,人们把其中一些经济价值较高的野生动物进行驯化,最初被驯化的是小动物,数量很少后来才出现了被驯化的大牲畜和较大的畜群。

2.食物获取方式演变的作用

(1)是人类社会一次革命性的变化,不但为人类提供了比较稳定的食物来源,还改变了人类的生活方式。

(2)食物生产者的出现,是历史上农业的开始,是人类走向农业文明的重要环节,

深化探究

探究二:人类历史上的三次社会大分工

(1)第一次分工:原始社会后期发生的畜牧业同农业的分离。原始人类征服自然的能力有了提高,促进了劳动生产率的增长,引起了部落间的产品交换,为私有制的产生创造了物质前提。

(2)第二次分工:是指手工业和农业的分工,发生于原始社会末期。这次社会大分工促进了劳动生产率的进一步提高,促使私有制的形成。

(3)第三次分工:指原始社会晚期商人阶层的产生。交换的不断发展和扩大,使商品生产出现并发展,又反过来促进了交换的进一步发展。交换规模扩大,品种增多,各生产者和消费者之间直接的产品交换越来越不便利,于是专事交换的中间人一一商人应运而生。

随堂训练

1.农耕和畜牧是人类文明产生的前提。农业和畜牧业产生后,人类从食物的采集者变成食物的生产者,社会分工与社会结构日趋复杂,人类逐渐迈向文明时代。推动文明进程发展的重要因素是(

)

A.人工取火的发明

B.养殖技术的提升

C.文学艺术的发展

D.生产方式的变化

D

随堂训练

2.美国学者在《食物:味道的历史》中指出:“约1万年前,近东的人类首先开始种植小麦和大麦等谷物。距今八九千年前,中美洲人率先开始种植玉米和豆子等重要主食,而中国人则是培育稻米的先驱。”这表明(

)

A.世界农耕起源多元

B.世界各地经济发展不均衡

C.古代亚洲农业发达

D.古代农业生产具有封闭性

A

随堂训练

3.先秦时期,官方颁布的月令体著作中,将一年中每月的物候列出,表明动植物的生长情况,然后要求人们按照时令合理安排采集渔猎活动和农业生产。这反映出当时(

)

A.自然科学有了长足发展

B.官方重视发展农业经济

C.争霸战争推动农业发展

D.耕作技术取得重大突破

B

解析:材料反映的是官方通过颁布月令体著作,以指导人们按照时令安排生产,这主要反映了官方对农业发展的重视,故B项正确。仅仅从月令体著作的颁布无法判断出自然科学有了长足发展,故A项错误;材料没有涉及争霸战争,故C项错误;材料说的仅仅是按时令安排生产,无法由材料判断出耕作技术取得重大突破,故D项错误。

随堂训练

4.远古时期,随着社会生产力的发展,人们逐渐从依靠原始的渔猎、采集等寻找食物转变为主要依靠饲养和种植获取食物。这种变化反映出(

)

A.种植经济是农业兴起的重要标志

B.农业成为古代社会基本生产部门

C.种植经济根本改变了人类生活方式

D.农业和畜牧业成为独立生产部门

解析:本题考查原始农业的产生。由材料可知,随着生产力的发展,原始的农耕和畜牧出现,逐渐代替渔猎和采集,成为人类获取食物的主要手段,故A项正确。B项缺乏材料依据,排除;C项中的“根本改变”说法错误,排除;材料未体现农业和畜牧业成为独立的生产部门,D项排除。

A

随堂训练

5.原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植作物,从狩猎到饲养家畜的演进过程。推动上述演进的决定性因素是(

)

A.人工取火的发明

B.建筑技术的发展

C.生产工具的进步

D.畜牧水平的提升

解析:生产力决定生产关系的形态与发展,原始人类居住方式与生活方式的发展进步,本质上是因为生产工具的进步,故选C项;人工取火的发明、建筑技术的发展、畜牧水平的提升是推动人类社会向前发展的因素,但不是决定性的因素,排除A、B、D三项。

C

随堂训练

6.地理环境对人类的影响,尤其是在人类文明的早期,改造自然的能力还较弱的时候,显现得尤为突出。以下四个古代文明中,自然环境明显不同于其他三个的是(

)。

A.古巴比伦文明

B.古代印度文明

C.古代希腊文明

D.中华文明

解析:古巴比伦文明、古代印度文明、中华文明都属于亚非大陆的文明,这里大河奔流,土地肥美,宜于农耕,孕育了古老的东方文明,故A、B、D三项不符合题意。而古代希腊文明属于海洋文明,是西方文明的“根”,在地中海地区孕育,与其他三项文明的自然环境明显不同,故C项符合题意。

C

谢谢!

第1课

从食物采集到食物生产

仔细观察两幅图片我们不难发现第一幅图片中的人是原始人类,他们在进行狩猎活动,这种活动有一定的不确定性和危险性。第二幅图片为我国战国时期的壁画,他们在使用牛耕进行耕种,这种获取食物的方式与原始捕猎相比有什么变化呢?

学习目标

1.掌握人类获取食物的不同手段,认识食物采集到食物生产的转变是农业生产的开始。

2.通过学习私有制、阶级和国家的产生,知道生产力是历史发展进程的决定性因素。

3.运用史料对比分析不同区域食物生产的不同特点,培养时空观念、历史解释等学科核心素养。

目

录

人类早期的生产与生活

不同地区的食物生产与社会生活

生产关系的变化

人类早期的生产与生活

1

壹

原始农耕和畜牧出现以前,人类依靠自然界现成的动植物为生。他们采集可食的植物果实和茎叶,捕捞鱼虾或猎取动物作为食物。那时的人们使用木、骨和石等材料制作的工具从事采集和渔猎,在一定的地域范围内过着迁徙的生活。他们用火取暖、烧烤食物。女性除生育和抚养后代外,还负责采集植物果实、昆虫等,为群居的人们提供了大部分食物。

早期人类是如何进行生产活动的呢?

食物来源:自然界现成的动植物

生产工具:木、骨和石等材料制作的工具

生活方式:采集、渔猎;迁徙生活;用火取暖、烧烤食物。

在采集和渔猎过程中,人类逐渐学会选择、驯化野生动植物,大约1万年前,原始的农耕和畜牧出现。那么农耕和畜牧是如何产生的呢?

这些都是我们日常生活中经常会接触到的动植物,从什么时候开始它们开始变得和人类的生活息息相关了呢?

农耕的起源

西亚

东亚

中美洲

畜牧的产生

西亚

中国

南美

小亚细亚半岛南部等地是小麦、大麦的原产地

黄河中上游是粟的发源地;长江中下游的居民最早种植水稻

玉米、甘薯等作物的原产地

距今约9000年前,人们已经饲养绵羊和山羊

距今约7000年前,河姆渡的居民已经饲养猪和狗

距今约600年前,印第安人驯化了骆马

农业的出现有什么意义呢?

(1)是人类经济和社会生活的第一次革命

①人类获取食物的方式从采集、渔猎转向农耕和畜牧,开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。

②农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

(2)促进了生活和生产方式的变化

①人类从迁徙过渡到定居,逐渐形成聚落。

②随着农业生产力的提高,一部分人从食物生产中解放出来,专门从事制陶、采矿、冶炼等手工业劳动。

③原始音乐、文学和宗教因为精神生活的需要而产生。

(3)推动了科学技术的发展

①人类认识到天文知识对农业生产的重要性,促进了天文历法的较快发展。

②数学和其他相关学科也逐渐发展起来。

人类的生活经历了从采集到自己生产食物的过程,这中间发生了哪些变化呢?

(1)人与自然的关系改变。人类在生活资料的生产方面,从较多地依靠、适应自然转变为利用、改造自然,人类对客观世界的认识达到一个新高度。

(2)人类生活方式发生巨大变化。农业生产的周期性劳动,要求人们较长时间居住在一个地方,以便播种、管理、收获,人类逐渐从迁徙生活转变为定居生活。

(3)人类从事农耕和畜牧后,人口大幅增长,使得一部分人可以从事维持生存以外的活动,从而产生了新的社会分工和物品交换。

不同地区的食物生产与社会生活

2

贰

非洲尼罗河流域:古埃及文明

西亚两河流域:古巴比伦文明

南亚印度河和恒河流域:古印度文明

中国黄河和长江流域:古代中国文明

(1)为了减少旱涝对农业的影响而重视修建水利工程;

(2)统治者重视灌溉系统的开凿、疏浚和维护。

两河流域和尼罗河流域

古埃及

古巴比伦王国

食物生产:主要种植大麦和小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜。

古巴比伦王国和古埃及的社会生活是怎么样的?

古巴比伦王国

古埃及

两河流域和尼罗河流域的农业区主要种植大麦和小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜。在古巴比伦王国,王室和神庙拥有许多土地。政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。《汉谟拉比法典》规定,土地、果园、资金、牲畜、工具、粮仓、劳力等都可以作为租赁的对象。古埃及的土地主要由王室和神庙占有。纵贯埃及全境的尼罗河为发展农业提供了有利条件,以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运。

①王室和神庙拥有很多土地,政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。

②颁布《汉谟拉比法典》。

①土地主要由王室和神庙占有。

②以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运。

古代中国

材料一

中国古代农业具有早熟性,即其在起源之后很快达到成熟阶段。在牛耕和铁农具推广以前,黄土高原的人民使用的木石工具已发挥了作用,形成了发达的耜耕农业。春秋战国时期铁器和牛耕出现以后,中国的农业进入新的阶段,发展很快。秦汉时期奠定了中国传统农业的基础。汉承秦制,继续发展农业,国力强盛,文化繁荣很快达到了世界文明的第二个高峰,从此确定了中华民族的历史地位。中国在传统农业阶段长期保持着先进的地位,形成了先进的农业技术体系。

——摘编自邹德秀《中国古代农业与中国社会发展》

粟

水稻

材料二

由于生产技术和社会组织方式发生了重大变革,人与自然、人与人的关系及相关的文化价值体系发生了根本性变化,即为文明转型。例如一万年前,在人口资源的压力下,人类从渔猎采集文明向游牧、农耕文明转型,标志性的技术突破是青铜器和铁器的出现。两千多年前,中国经过春秋战国时期的混乱完成了第一次文明转型,即“铁质农具十小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”的中国传统文明终于成型。

——摘编自潘岳《可持续发展与文明转型》

古代中国的社会生活是怎么样的呢?

①农业生产:

。

②小农经济:

③国家政策:

④水利工程:

⑤生产特色:

秦汉到隋唐时期,逐渐形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系。

商和西周时期,土地掌握在君主和各级贵族手中,农夫集体耕作;战国以后,铁犁牛耕得到应用,极大地提高了农业生产效率

战国后以家庭为基本单位进行生产;通过家庭手工业等途径补贴家用。

封建统治者为了维护统治,推行重农抑商政策。

秦国修建的都江堰、西汉修建的龙首渠等体现了国家对水利工程的重视。

古希腊

(1)食物生产

①大麦和小麦从西亚传入希腊,成为当地的主要粮食作物。

②古希腊人在土地肥沃的地方实行谷物与蔬菜轮作,在地力较差、不适于种粮食作物的地方建果园,种植葡萄和橄榄,并加工成葡萄酒和橄榄油。

(2)社会生活:城邦公民拥有土地,农业生产中普遍使用奴隶劳动。

古罗马

(1)食物生产:以谷物生产为主,同时种植橄榄和葡萄。

(2)社会生活:在很长时期内实行土地国有,人们以家庭为单位进行生产。随着征服扩张,贵族或富人获得了越来越多的土地,而小农却逐渐破产。

美洲

(1)食物生产:主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯。

(2)社会生活:阿兹特克人的土地除贵族私有的部分外还有村社公有土地和家庭份地。

生产关系的变化

3

叁

1.男子在生产中逐渐占据主导地位

(1)农业的产生是这一变化的重要原因。

(2)妇女主要从事家务劳动和家庭副业,女子在农业生产中逐渐退居从属地位。

除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今一直保存着的旧的共产制家庭公社中;同时也炸毁了为这种公社而实行的土地的共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐进行的…

——【德】恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯文集》第四卷,人民出版社2009年版,第183页。

生产力发展后,社会生活产生了怎么样的变化?

1.私有财产的出现

(1)根本原因:生产力发展,人类生产的产品有了剩余。

(2)表现:氏族部落首领利用自己的权力把一些集体财物据为己有,变成私有财产。

(3)影响:氏族内部出现了贫富分化。

2.阶级和国家的产生

随着剩余产品的增加和私有制的出现,阶级产生了。为调节阶级之间的利益冲突,需要有一个强制机关,国家应运而生。国家是阶级矛盾不可调节的产物。

生产力发展

剩余产品出现

私有制产生,贫富分化出现

阶级产生

早期奴隶主

早期奴隶(战俘等)

为调节阶级之间的利益冲突

强制机关国家产生

深化探究

探究一:从采集、狩猎到原始农业

1.农业的发展过程:

(1)人类进入新石器时代,在原来采集、狩猎的基础上,开始向原始农业过渡,这时的农业一般是兼有栽培作物的种植业和饲养牲畜的养畜业的混合农业。但这两者在发生时间上的早晚和在不同地区、不同民族中所占的比重是有很大差别的。

(2)种植业出现于母系氏族社会时期,最初由妇女承担。究其原因,可能是在长年采集的基础上,妇女对一些植物的生长规律更为了解,她们把其中人类所需的植物加以培养进而使其成为栽培植物

(3)养畜业同样是在狩猎活动的常年实践中发展起来的,人们把其中一些经济价值较高的野生动物进行驯化,最初被驯化的是小动物,数量很少后来才出现了被驯化的大牲畜和较大的畜群。

2.食物获取方式演变的作用

(1)是人类社会一次革命性的变化,不但为人类提供了比较稳定的食物来源,还改变了人类的生活方式。

(2)食物生产者的出现,是历史上农业的开始,是人类走向农业文明的重要环节,

深化探究

探究二:人类历史上的三次社会大分工

(1)第一次分工:原始社会后期发生的畜牧业同农业的分离。原始人类征服自然的能力有了提高,促进了劳动生产率的增长,引起了部落间的产品交换,为私有制的产生创造了物质前提。

(2)第二次分工:是指手工业和农业的分工,发生于原始社会末期。这次社会大分工促进了劳动生产率的进一步提高,促使私有制的形成。

(3)第三次分工:指原始社会晚期商人阶层的产生。交换的不断发展和扩大,使商品生产出现并发展,又反过来促进了交换的进一步发展。交换规模扩大,品种增多,各生产者和消费者之间直接的产品交换越来越不便利,于是专事交换的中间人一一商人应运而生。

随堂训练

1.农耕和畜牧是人类文明产生的前提。农业和畜牧业产生后,人类从食物的采集者变成食物的生产者,社会分工与社会结构日趋复杂,人类逐渐迈向文明时代。推动文明进程发展的重要因素是(

)

A.人工取火的发明

B.养殖技术的提升

C.文学艺术的发展

D.生产方式的变化

D

随堂训练

2.美国学者在《食物:味道的历史》中指出:“约1万年前,近东的人类首先开始种植小麦和大麦等谷物。距今八九千年前,中美洲人率先开始种植玉米和豆子等重要主食,而中国人则是培育稻米的先驱。”这表明(

)

A.世界农耕起源多元

B.世界各地经济发展不均衡

C.古代亚洲农业发达

D.古代农业生产具有封闭性

A

随堂训练

3.先秦时期,官方颁布的月令体著作中,将一年中每月的物候列出,表明动植物的生长情况,然后要求人们按照时令合理安排采集渔猎活动和农业生产。这反映出当时(

)

A.自然科学有了长足发展

B.官方重视发展农业经济

C.争霸战争推动农业发展

D.耕作技术取得重大突破

B

解析:材料反映的是官方通过颁布月令体著作,以指导人们按照时令安排生产,这主要反映了官方对农业发展的重视,故B项正确。仅仅从月令体著作的颁布无法判断出自然科学有了长足发展,故A项错误;材料没有涉及争霸战争,故C项错误;材料说的仅仅是按时令安排生产,无法由材料判断出耕作技术取得重大突破,故D项错误。

随堂训练

4.远古时期,随着社会生产力的发展,人们逐渐从依靠原始的渔猎、采集等寻找食物转变为主要依靠饲养和种植获取食物。这种变化反映出(

)

A.种植经济是农业兴起的重要标志

B.农业成为古代社会基本生产部门

C.种植经济根本改变了人类生活方式

D.农业和畜牧业成为独立生产部门

解析:本题考查原始农业的产生。由材料可知,随着生产力的发展,原始的农耕和畜牧出现,逐渐代替渔猎和采集,成为人类获取食物的主要手段,故A项正确。B项缺乏材料依据,排除;C项中的“根本改变”说法错误,排除;材料未体现农业和畜牧业成为独立的生产部门,D项排除。

A

随堂训练

5.原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植作物,从狩猎到饲养家畜的演进过程。推动上述演进的决定性因素是(

)

A.人工取火的发明

B.建筑技术的发展

C.生产工具的进步

D.畜牧水平的提升

解析:生产力决定生产关系的形态与发展,原始人类居住方式与生活方式的发展进步,本质上是因为生产工具的进步,故选C项;人工取火的发明、建筑技术的发展、畜牧水平的提升是推动人类社会向前发展的因素,但不是决定性的因素,排除A、B、D三项。

C

随堂训练

6.地理环境对人类的影响,尤其是在人类文明的早期,改造自然的能力还较弱的时候,显现得尤为突出。以下四个古代文明中,自然环境明显不同于其他三个的是(

)。

A.古巴比伦文明

B.古代印度文明

C.古代希腊文明

D.中华文明

解析:古巴比伦文明、古代印度文明、中华文明都属于亚非大陆的文明,这里大河奔流,土地肥美,宜于农耕,孕育了古老的东方文明,故A、B、D三项不符合题意。而古代希腊文明属于海洋文明,是西方文明的“根”,在地中海地区孕育,与其他三项文明的自然环境明显不同,故C项符合题意。

C

谢谢!

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化