2021-2022学年高中语文统编版(2019)选择性必修上册第二单元导学练考案(四)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版(2019)选择性必修上册第二单元导学练考案(四) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 54.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-22 18:11:49 | ||

图片预览

文档简介

第二单元导学练考案(四)

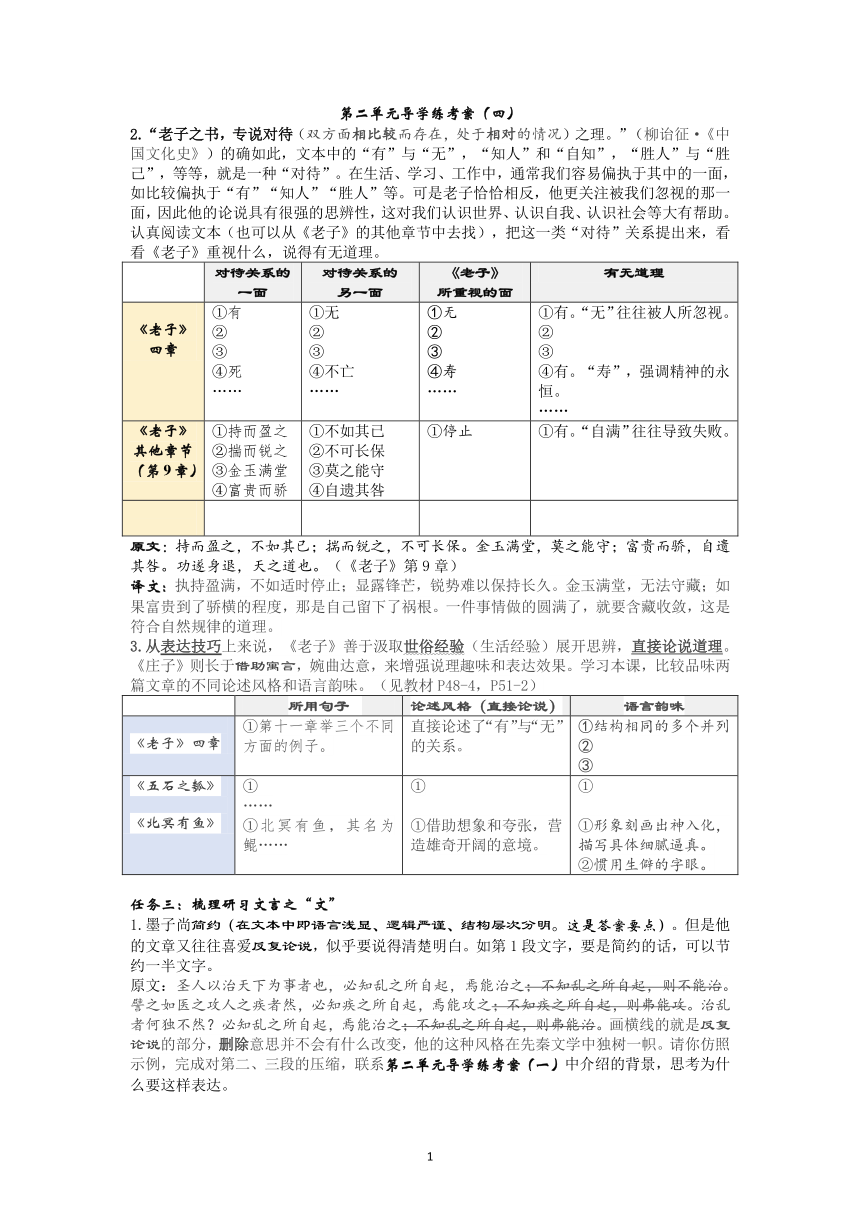

2.“老子之书,专说对待(双方面相比较而存在,处于相对的情况)之理。”(柳诒征·《中国文化史》)的确如此,文本中的“有”与“无”,“知人”和“自知”,“胜人”与“胜己”,等等,就是一种“对待”。在生活、学习、工作中,通常我们容易偏执于其中的一面,如比较偏执于“有”“知人”“胜人”等。可是老子恰恰相反,他更关注被我们忽视的那一面,因此他的论说具有很强的思辨性,这对我们认识世界、认识自我、认识社会等大有帮助。认真阅读文本(也可以从《老子》的其他章节中去找),把这一类“对待”关系提出来,看看《老子》重视什么,说得有无道理。

对待关系的一面

对待关系的另一面

《老子》所重视的面

有无道理

《老子》四章

①有②③④死……

①无②③④不亡……

①无②③④寿……

①有。“无”往往被人所忽视。②③④有。“寿”,强调精神的永恒。……

《老子》其他章节(第9章)

①持而盈之②揣而锐之③金玉满堂④富贵而骄

①不如其已②不可长保③莫之能守④自遗其咎

①停止

①有。“自满”往往导致失败。

原文:持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。功遂身退,天之道也。(《老子》第9章)

译文:执持盈满,不如适时停止;显露锋芒,锐势难以保持长久。金玉满堂,无法守藏;如果富贵到了骄横的程度,那是自己留下了祸根。一件事情做的圆满了,就要含藏收敛,这是符合自然规律的道理。

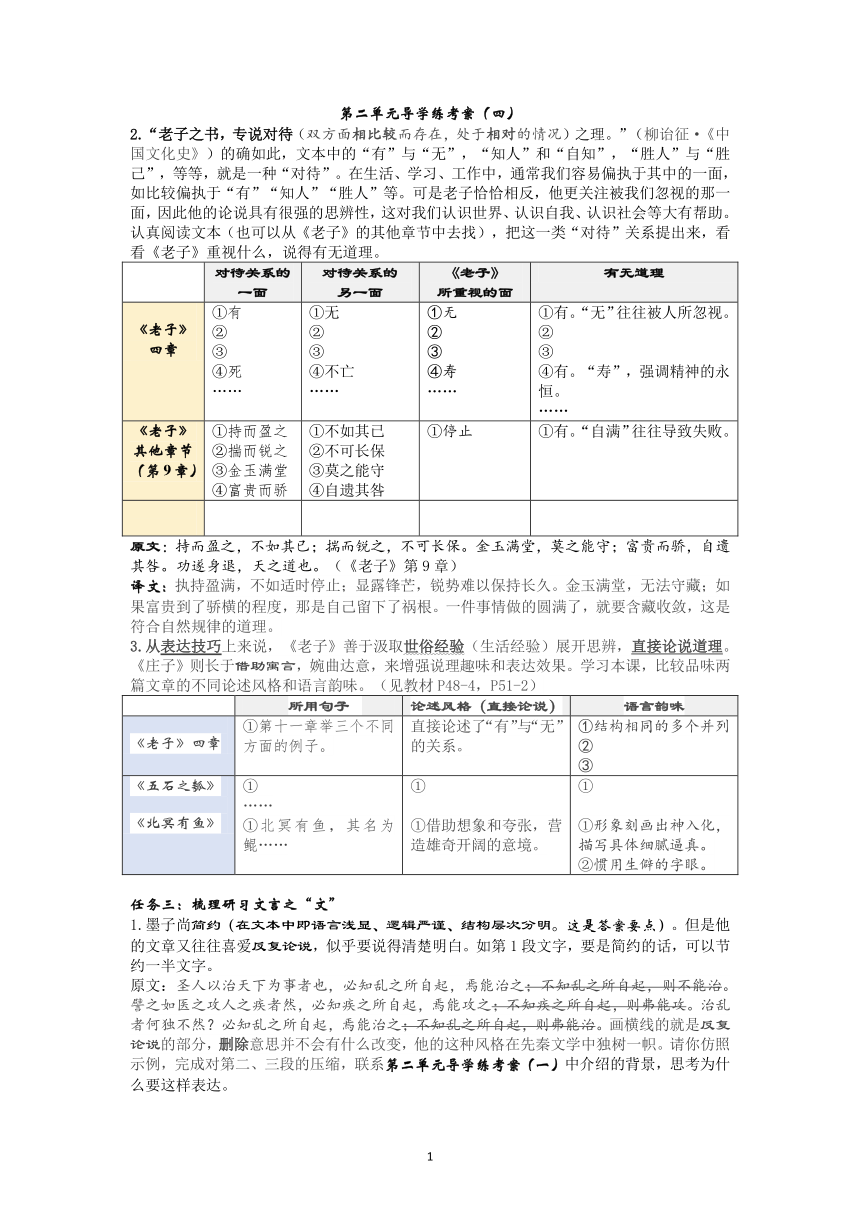

3.从表达技巧上来说,《老子》善于汲取世俗经验(生活经验)展开思辨,直接论说道理。《庄子》则长于借助寓言,婉曲达意,来增强说理趣味和表达效果。学习本课,比较品味两篇文章的不同论述风格和语言韵味。(见教材P48-4,P51-2)

所用句子

论述风格(直接论说)

语言韵味

《老子》四章

①第十一章举三个不同方面的例子。

直接论述了“有”与“无”的关系。

①结构相同的多个并列②③

《五石之瓠》《北冥有鱼》

①……①北冥有鱼,其名为鲲……

①①借助想象和夸张,营造雄奇开阔的意境。

①①形象刻画出神入化,描写具体细腻逼真。②惯用生僻的字眼。

任务三:梳理研习文言之“文”

1.墨子尚简约(在文本中即语言浅显、逻辑严谨、结构层次分明。这是答案要点)。但是他的文章又往往喜爱反复论说,似乎要说得清楚明白。如第1段文字,要是简约的话,可以节约一半文字。

原文:圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。画横线的就是反复论说的部分,删除意思并不会有什么改变,他的这种风格在先秦文学中独树一帜。请你仿照示例,完成对第二、三段的压缩,联系第二单元导学练考案(一)中介绍的背景,思考为什么要这样表达。

原文

压缩或合并

第一段

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之。譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之。

第二段

第三段

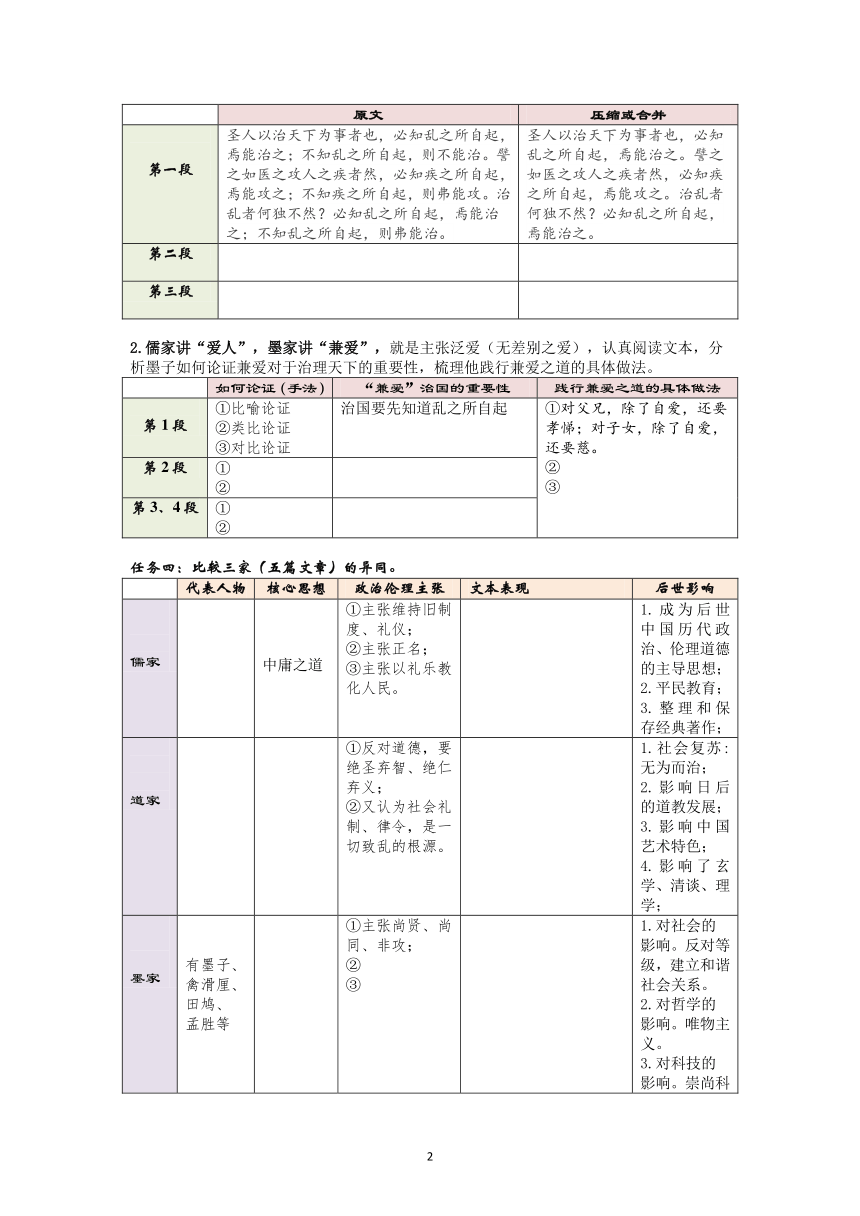

2.儒家讲“爱人”,墨家讲“兼爱”,就是主张泛爱(无差别之爱),认真阅读文本,分析墨子如何论证兼爱对于治理天下的重要性,梳理他践行兼爱之道的具体做法。

如何论证(手法)

“兼爱”治国的重要性

践行兼爱之道的具体做法

第1段

①比喻论证②类比论证③对比论证

治国要先知道乱之所自起

①对父兄,除了自爱,还要孝悌;对子女,除了自爱,还要慈。②③

第2段

①②

第3、4段

①②

任务四:比较三家(五篇文章)的异同。

代表人物

核心思想

政治伦理主张

文本表现

后世影响

儒家

中庸之道

①主张维持旧制度、礼仪;②主张正名;③主张以礼乐教化人民。

1.成为后世中国历代政治、伦理道德的主导思想;2.平民教育;3.整理和保存经典著作;

道家

①反对道德,要绝圣弃智、绝仁弃义;②又认为社会礼制、律令,是一切致乱的根源。

1.社会复苏:无为而治;2.影响日后的道教发展;3.影响中国艺术特色;4.影响了玄学、清谈、理学;

墨家

有墨子、禽滑厘、田鸠、孟胜等

①主张尚贤、尚同、非攻;②③

1.对社会的影响。反对等级,建立和谐社会关系。2.对哲学的影响。唯物主义。3.对科技的影响。崇尚科学。“墨子号”卫星。

儒道墨三家共同的特征

从道德人格角度看

1.都有鲜明的政治理想

2.都有对人性的反思

3.部分精神构成了中华民族强大的精神支柱

4.求理想和实用的统一性

从共同心态角度看

1.都有在喧嚣中觉醒的个体意识;

2.都有共同的托古回归趋向;

3.都是双重人格与矛盾心态的统一。

任务五:写作

训练重点:审题立意(P52)

一、审题

就是我们要了解“要我写什么”,确定“我要写什么”。

抓住关键,弄清题旨。

①善于抓住题干或给定的材料中的关键字词句(现在一般为材料),筛选有价值的信息,把握命题者的意图。

②重点思考题目或材料中的核心概念是什么,界定范围,确定从哪些方面立意。

二、立意

确定范围,避免跑题。

①要具体明确,切忌大、空。

②选定一个角度或者划定某个范围。

③小切口,深挖掘。

三、独特

独特有我

①多角度地思考。

②辩证地进行分析。

③开掘新的意义。

1.本单元课文中有不少经典语句,虽然产生于两千年前,但是至今仍然闪烁着智慧的光辉,给我们以人生的启迪;有些语句在新的时代下又可以辩证思考,从新的角度作出辨析或阐释。从下列语句中任选其一,也可以从本单元课文中另选一句,准确理解其思想内容,自选角度,自定立意,写一篇不少于800字的文章,阐述你的认识和思考,题目自拟。

①士不可以不弘毅,任重而道远。

②己所不欲,勿施于人。

③致知在格物。

④人皆有不忍人之心。

⑤知人者智,自知者明。

⑥千里之行,始于足下。

⑦故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

2.阅读下面的材料,根据要求写作。

《庄子·山木》篇记述:庄子和弟子们行于山中,看到一棵枝繁叶茂的大树,伐木的人并没有砍伐它,原因是“无所可用。”庄子便对弟子们说:“此木以不材得终其天年夫!”下山后,朋友命人杀雁来招待庄子一行。仆人问:“其一能鸣,其一不能鸣,请奚杀?”回答说:“杀不能鸣者。”于是,弟子们就有了疑问,对庄子说:“大树因不材而活,主人之雁因不材而死,请问先生要怎样处世呢?”庄子说,要顺其自然而处世,“以时俱化”、不偏滞于任何一个固定点。

庄子的回答已成历史,弟子的问题更值得我们深思。今天,身处新时代大发展中的你,如何来回应弟子们的千年之间?请写一篇文章谈谈你的认识和思考。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,题目自拟;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;字数不少于800字。

3.阅读下面的材料,根据要求写作。(P52)

①喜、怒、哀、乐之未发,谓之中。发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也。和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。(第1章)

【翻译】喜怒哀乐没有表现出来的时候,叫做“中”。表现出来以后符合节度,叫做“和”

“中”,是人人都有的本性。“和”,是大家遵循的原则,达到”中和”的境界,天地便各在其位了,万物便生长繁衍了。

②博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

有弗学,学之弗能,弗措也。有弗问,问之弗知,弗措也。有弗思,思之弗得,弗措也。有弗辨,辨之弗明,弗措也。有弗行,行之弗笃,弗措也。人一能之,己百之。人十能之,己千之。(第20章)

【翻译】广泛学习,详细询问,周密思考,明确辨别,切实实行。要么不学,学了没有学会绝不罢休;要么不问,问了没有懂得绝不罢休;要么不想,想了没有想通绝不罢休;要么不分辨,分辨了没有明确绝不罢休;要么不实行,实行了没有切实做到就绝不罢休。别人用一分努力就能做到的,我用一百分的努力去做;别人用十分的努力做到的,我用一千分的努力去做。

选择一个角度或者一个侧面,写一篇作文,体现你自己的思考于认识。

2.“老子之书,专说对待(双方面相比较而存在,处于相对的情况)之理。”(柳诒征·《中国文化史》)的确如此,文本中的“有”与“无”,“知人”和“自知”,“胜人”与“胜己”,等等,就是一种“对待”。在生活、学习、工作中,通常我们容易偏执于其中的一面,如比较偏执于“有”“知人”“胜人”等。可是老子恰恰相反,他更关注被我们忽视的那一面,因此他的论说具有很强的思辨性,这对我们认识世界、认识自我、认识社会等大有帮助。认真阅读文本(也可以从《老子》的其他章节中去找),把这一类“对待”关系提出来,看看《老子》重视什么,说得有无道理。

对待关系的一面

对待关系的另一面

《老子》所重视的面

有无道理

《老子》四章

①有②③④死……

①无②③④不亡……

①无②③④寿……

①有。“无”往往被人所忽视。②③④有。“寿”,强调精神的永恒。……

《老子》其他章节(第9章)

①持而盈之②揣而锐之③金玉满堂④富贵而骄

①不如其已②不可长保③莫之能守④自遗其咎

①停止

①有。“自满”往往导致失败。

原文:持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。功遂身退,天之道也。(《老子》第9章)

译文:执持盈满,不如适时停止;显露锋芒,锐势难以保持长久。金玉满堂,无法守藏;如果富贵到了骄横的程度,那是自己留下了祸根。一件事情做的圆满了,就要含藏收敛,这是符合自然规律的道理。

3.从表达技巧上来说,《老子》善于汲取世俗经验(生活经验)展开思辨,直接论说道理。《庄子》则长于借助寓言,婉曲达意,来增强说理趣味和表达效果。学习本课,比较品味两篇文章的不同论述风格和语言韵味。(见教材P48-4,P51-2)

所用句子

论述风格(直接论说)

语言韵味

《老子》四章

①第十一章举三个不同方面的例子。

直接论述了“有”与“无”的关系。

①结构相同的多个并列②③

《五石之瓠》《北冥有鱼》

①……①北冥有鱼,其名为鲲……

①①借助想象和夸张,营造雄奇开阔的意境。

①①形象刻画出神入化,描写具体细腻逼真。②惯用生僻的字眼。

任务三:梳理研习文言之“文”

1.墨子尚简约(在文本中即语言浅显、逻辑严谨、结构层次分明。这是答案要点)。但是他的文章又往往喜爱反复论说,似乎要说得清楚明白。如第1段文字,要是简约的话,可以节约一半文字。

原文:圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。画横线的就是反复论说的部分,删除意思并不会有什么改变,他的这种风格在先秦文学中独树一帜。请你仿照示例,完成对第二、三段的压缩,联系第二单元导学练考案(一)中介绍的背景,思考为什么要这样表达。

原文

压缩或合并

第一段

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之。譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之。

第二段

第三段

2.儒家讲“爱人”,墨家讲“兼爱”,就是主张泛爱(无差别之爱),认真阅读文本,分析墨子如何论证兼爱对于治理天下的重要性,梳理他践行兼爱之道的具体做法。

如何论证(手法)

“兼爱”治国的重要性

践行兼爱之道的具体做法

第1段

①比喻论证②类比论证③对比论证

治国要先知道乱之所自起

①对父兄,除了自爱,还要孝悌;对子女,除了自爱,还要慈。②③

第2段

①②

第3、4段

①②

任务四:比较三家(五篇文章)的异同。

代表人物

核心思想

政治伦理主张

文本表现

后世影响

儒家

中庸之道

①主张维持旧制度、礼仪;②主张正名;③主张以礼乐教化人民。

1.成为后世中国历代政治、伦理道德的主导思想;2.平民教育;3.整理和保存经典著作;

道家

①反对道德,要绝圣弃智、绝仁弃义;②又认为社会礼制、律令,是一切致乱的根源。

1.社会复苏:无为而治;2.影响日后的道教发展;3.影响中国艺术特色;4.影响了玄学、清谈、理学;

墨家

有墨子、禽滑厘、田鸠、孟胜等

①主张尚贤、尚同、非攻;②③

1.对社会的影响。反对等级,建立和谐社会关系。2.对哲学的影响。唯物主义。3.对科技的影响。崇尚科学。“墨子号”卫星。

儒道墨三家共同的特征

从道德人格角度看

1.都有鲜明的政治理想

2.都有对人性的反思

3.部分精神构成了中华民族强大的精神支柱

4.求理想和实用的统一性

从共同心态角度看

1.都有在喧嚣中觉醒的个体意识;

2.都有共同的托古回归趋向;

3.都是双重人格与矛盾心态的统一。

任务五:写作

训练重点:审题立意(P52)

一、审题

就是我们要了解“要我写什么”,确定“我要写什么”。

抓住关键,弄清题旨。

①善于抓住题干或给定的材料中的关键字词句(现在一般为材料),筛选有价值的信息,把握命题者的意图。

②重点思考题目或材料中的核心概念是什么,界定范围,确定从哪些方面立意。

二、立意

确定范围,避免跑题。

①要具体明确,切忌大、空。

②选定一个角度或者划定某个范围。

③小切口,深挖掘。

三、独特

独特有我

①多角度地思考。

②辩证地进行分析。

③开掘新的意义。

1.本单元课文中有不少经典语句,虽然产生于两千年前,但是至今仍然闪烁着智慧的光辉,给我们以人生的启迪;有些语句在新的时代下又可以辩证思考,从新的角度作出辨析或阐释。从下列语句中任选其一,也可以从本单元课文中另选一句,准确理解其思想内容,自选角度,自定立意,写一篇不少于800字的文章,阐述你的认识和思考,题目自拟。

①士不可以不弘毅,任重而道远。

②己所不欲,勿施于人。

③致知在格物。

④人皆有不忍人之心。

⑤知人者智,自知者明。

⑥千里之行,始于足下。

⑦故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

2.阅读下面的材料,根据要求写作。

《庄子·山木》篇记述:庄子和弟子们行于山中,看到一棵枝繁叶茂的大树,伐木的人并没有砍伐它,原因是“无所可用。”庄子便对弟子们说:“此木以不材得终其天年夫!”下山后,朋友命人杀雁来招待庄子一行。仆人问:“其一能鸣,其一不能鸣,请奚杀?”回答说:“杀不能鸣者。”于是,弟子们就有了疑问,对庄子说:“大树因不材而活,主人之雁因不材而死,请问先生要怎样处世呢?”庄子说,要顺其自然而处世,“以时俱化”、不偏滞于任何一个固定点。

庄子的回答已成历史,弟子的问题更值得我们深思。今天,身处新时代大发展中的你,如何来回应弟子们的千年之间?请写一篇文章谈谈你的认识和思考。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,题目自拟;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;字数不少于800字。

3.阅读下面的材料,根据要求写作。(P52)

①喜、怒、哀、乐之未发,谓之中。发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也。和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。(第1章)

【翻译】喜怒哀乐没有表现出来的时候,叫做“中”。表现出来以后符合节度,叫做“和”

“中”,是人人都有的本性。“和”,是大家遵循的原则,达到”中和”的境界,天地便各在其位了,万物便生长繁衍了。

②博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

有弗学,学之弗能,弗措也。有弗问,问之弗知,弗措也。有弗思,思之弗得,弗措也。有弗辨,辨之弗明,弗措也。有弗行,行之弗笃,弗措也。人一能之,己百之。人十能之,己千之。(第20章)

【翻译】广泛学习,详细询问,周密思考,明确辨别,切实实行。要么不学,学了没有学会绝不罢休;要么不问,问了没有懂得绝不罢休;要么不想,想了没有想通绝不罢休;要么不分辨,分辨了没有明确绝不罢休;要么不实行,实行了没有切实做到就绝不罢休。别人用一分努力就能做到的,我用一百分的努力去做;别人用十分的努力做到的,我用一千分的努力去做。

选择一个角度或者一个侧面,写一篇作文,体现你自己的思考于认识。