第8课 百家争鸣 课件(38张PPT)

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

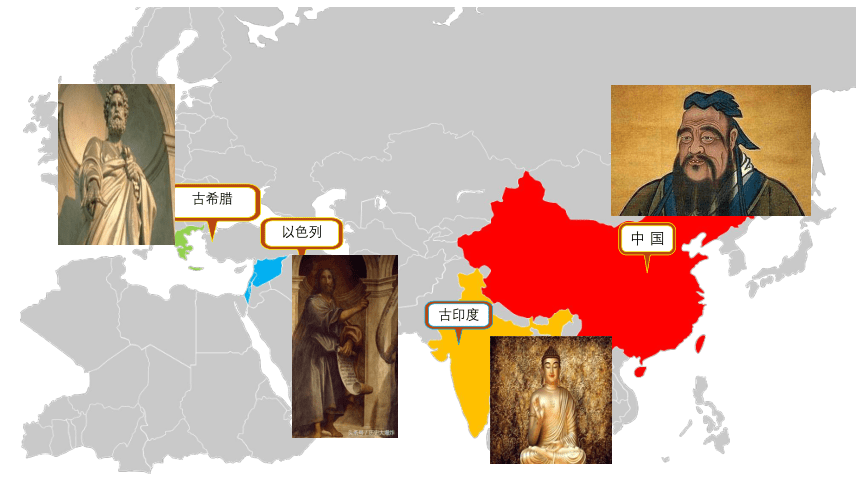

中

国

古印度

以色列

古希腊

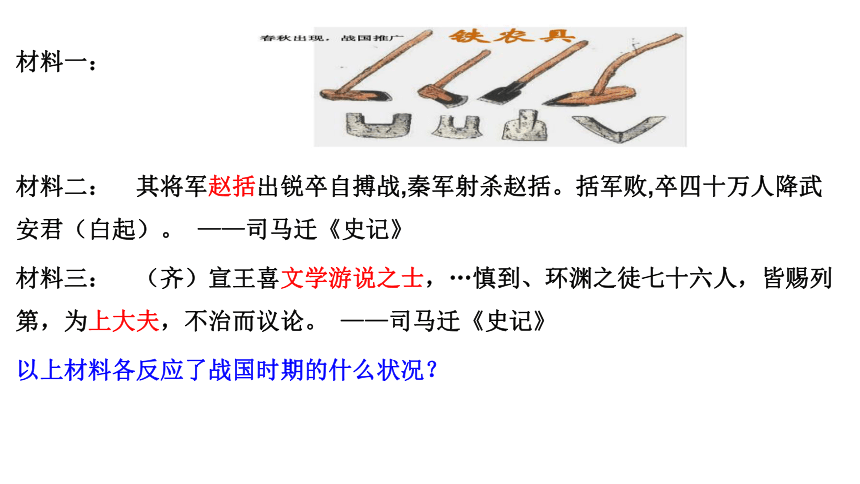

材料一:

材料二: 其将军赵括出锐卒自搏战,秦军射杀赵括。括军败,卒四十万人降武安君(白起)。

——司马迁《史记》

材料三: (齐)宣王喜文学游说之士,…慎到、环渊之徒七十六人,皆赐列第,为上大夫,不治而议论。

——司马迁《史记》

以上材料各反应了战国时期的什么状况?

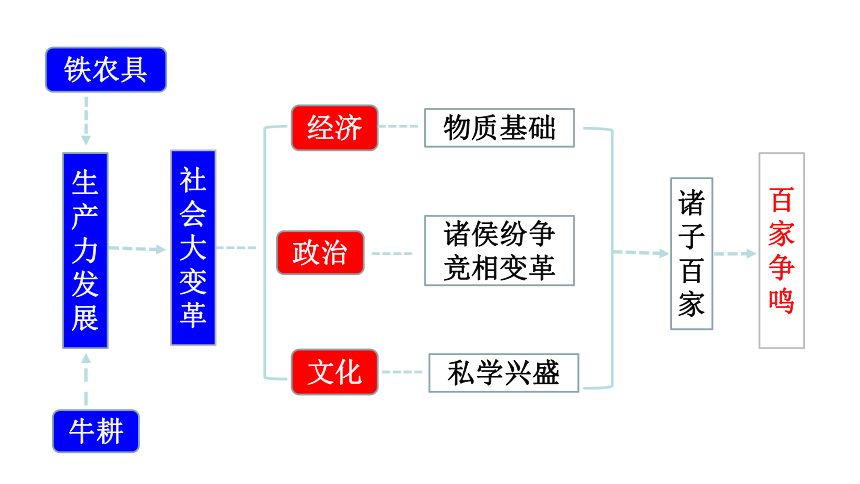

铁农具

牛耕

经济

政治

生产力发展

文化

私学兴盛

物质基础

诸侯纷争

竞相变革

社会大变革

诸子百家

百家争鸣

第8课

百家争鸣

—大变革下的一场思想盛宴

一

二

了解老子、孔子的生平。说出老子、孔子的主要思想。

学习诸子百家的思想主张,归纳

“百家争鸣”对后世的深远影响。

学习目标

一

智者——老子

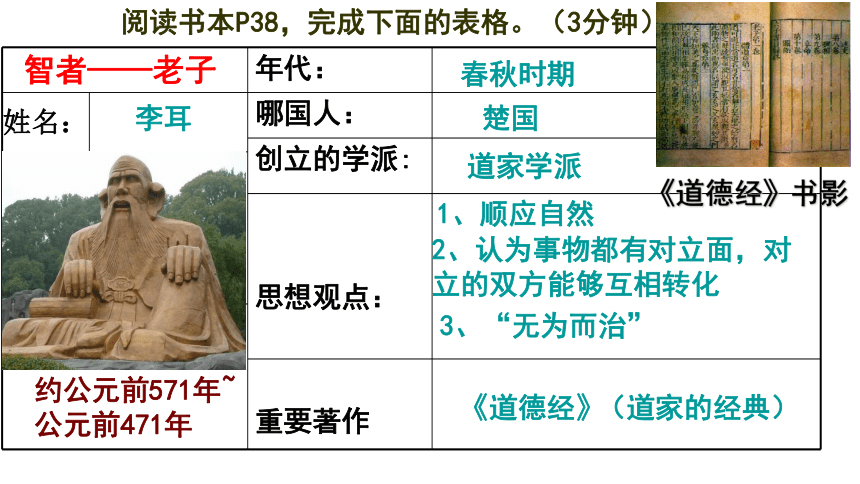

年代:

哪国人:

姓名:

创立的学派:

思想观点:

重要著作

阅读书本P38,完成下面的表格。(3分钟)

春秋时期

楚国

道家学派

2、认为事物都有对立面,对立的双方能够互相转化

1、顺应自然

3、“无为而治”

《道德经》

(道家的经典)

约公元前571年~公元前471年

《道德经》书影

李耳

智者——老子

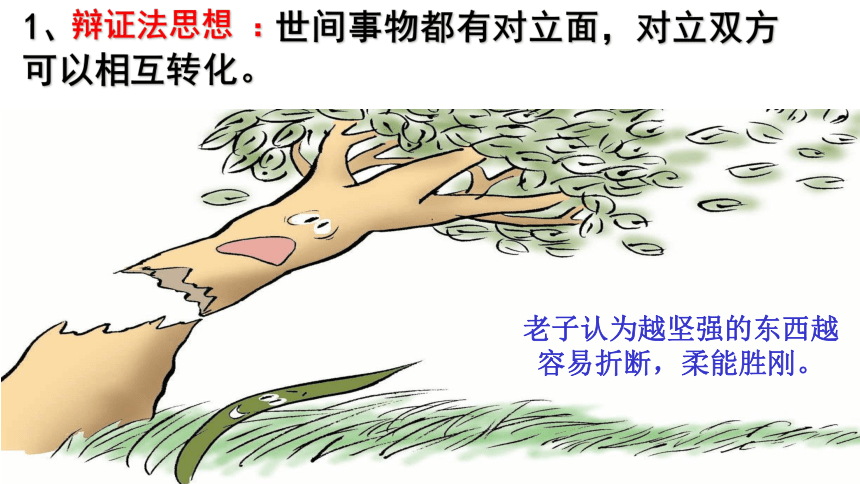

老子认为越坚强的东西越容易折断,柔能胜刚。

1、

世间事物都有对立面,对立双方可以相互转化。

辩证法思想

:

《塞翁失马》

祸兮,福之所倚;

福兮,祸之所伏。

福

祸

相互转化

《塞翁失马》

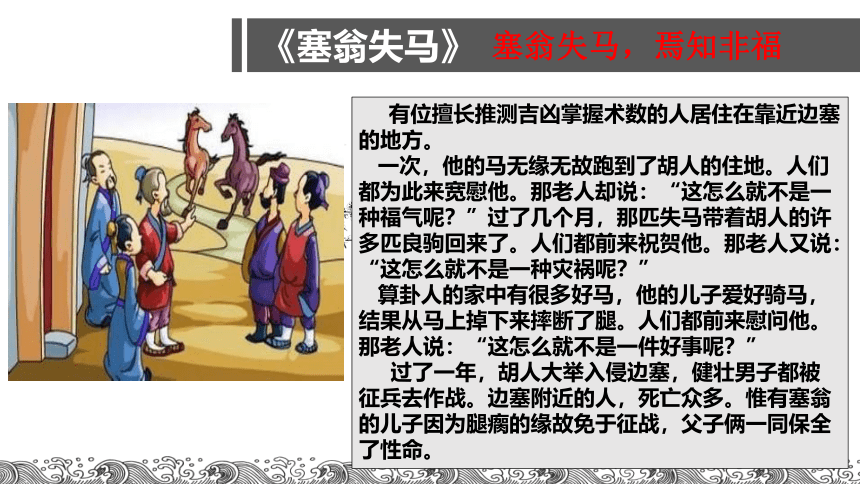

塞翁失马,焉知非福

“福兮祸之所伏,祸兮福之所倚”

祸

福

相互转化

朴素的“辩证法”思想

有位擅长推测吉凶掌握术数的人居住在靠近边塞的地方。

一次,他的马无缘无故跑到了胡人的住地。人们都为此来宽慰他。那老人却说:“这怎么就不是一种福气呢?”过了几个月,那匹失马带着胡人的许多匹良驹回来了。人们都前来祝贺他。那老人又说:“这怎么就不是一种灾祸呢?”

算卦人的家中有很多好马,他的儿子爱好骑马,结果从马上掉下来摔断了腿。人们都前来慰问他。那老人说:“这怎么就不是一件好事呢?”

过了一年,胡人大举入侵边塞,健壮男子都被征兵去作战。边塞附近的人,死亡众多。惟有塞翁的儿子因为腿瘸的缘故免于征战,父子俩一同保全了性命。

老子认为最理想的社会,是百姓满足於原始简朴的生活,不奢求物质的享受。

2、政治主张:主张“无为而治”,小国寡民

以柔克刚

以德报怨

大智若愚

深藏若虚

知人者智

自知者明

天网恢恢

疏而不失

欲取先予

欲擒故纵

千里之行

始于足下

大器晚成

功成身退

《老子》名言欣赏:

二

仁者——孔子

生平

孔子

孔子:名丘、字仲尼,春秋晚期鲁国人。是我国伟大的思想家和教育家。世界最著名的文化名人之一。儒家学派的创始人。

孔子的核心思想

人

人

爱心、同情心

和谐相处

“仁者爱人”

“己所不欲,勿施于人”

第8课

百家争鸣

孔子和儒家学说

有一天,孔子家的马棚失火了。孔子从朝廷下班回家,他看见马棚烧没了,就问家人:“马棚失火伤着人了吗?”他却不问马怎么样了。

孔子路过泰山的一侧,有一个在坟墓前哭的妇人看上去十分忧伤。孔子立起身来靠在横木上,派遣子路去问讯那个妇人。子路问道说:“你哭得那么伤心,好像有很伤心的事。”那个妇人说:“没错,之前我的公公被老虎吃了,我的丈夫以前被老虎吃了,现在我的儿子也被老虎吃了。”孔子问:“那为什么不离开这里呢?”妇人回答说:“(这里)没有苛刻的暴政。”孔子说:“学生们记住,苛刻的暴政比老虎还要凶猛可怕!”

政治主张

“马棚失火”和“苛政猛于虎”两则小故事体现了孔子的什么思想?

仁、爱人、为政以德

“仁”

联系39页【材料研读】,谈谈“为政以德”的积极意义

为政以德,如北辰,居其所而众星共之。

道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——《论语.为政》

“为政以德”体现了民本思想,有利于减轻压迫,改善民生;其道德教化思想,有利于社会风化,弘扬正气。

孔子和儒家学说

孔子之前,“学在官府”学校专为奴隶主贵族弟子而设,平民没有受教育的权利。孔子开创私学使平民也可以接受教育,从而突破了“学在官府”的限制。

创办私学,提出有教无类。

教育成就

孔子和儒家学说

从前孔子拜七岁的项橐(tuó

)为老师,古代

圣贤尚且勤学如此,我们更应勤学好问。

【学而时习之,不亦说乎】

【温故而知新,可以为师矣】

教育成就

知之为知之,不知为不知

温故知新

学习方法:

学习态度:

孔子和儒家学说

《论语》是名列世界十大历史名人之首的中国古代思想家孔子的门人记录孔子言行的一部集子,成书于战国初期。因秦始皇焚书坑儒,到西汉时期仅有口头传授及从孔子住宅夹壁中所得的本子。

论语残页

文化成就

概念呈现

“百家”泛指数量多;

“争鸣”指争论和辩难;

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中的不同学派针对当时社会上和学术上的各种问题,争相发表不同的见解,呈现出各流派争芳斗艳的局面。

百家争鸣

03

齐国设立

学宫,燕国筑

黄金台,秦国

下求贤令,吸

引各派学者前来讲学、著书、辩论治国之术。

孔子“弟子盖三千焉,身通六艺者七十二人”

,开创兴办私学之风,改变了

学在官府的局面。

私学兴盛

文化发展

战争不断,

招揽人才

经济发展,社会变革

联系战国时期的时代背景分析,为什么会出现百家争鸣的局面?

学派

人物

时代

主要思想

墨家

儒家

道家

法家

荀子

战国

墨子

庄子

韩非

战国

战国

战国

战国

“礼治”、性本恶

“兼爱”、“非攻”、“节俭”

治国要顺其自然和民心,追求精神自由

依法治国;君主专制中央集权

“仁政”、“民贵君轻”、性本善

孟子

自主学习,战国时期各学派的代表人物及思想、作品(提炼总结)5min

总计53篇,大多为墨翟弟子及其后世门人对墨翟言行的记述。

墨

子

思想主张

著作

“兼爱”、“非攻”、“尚贤”

墨子(公元前468~公元前376年)名翟,战国时鲁国人。墨家学派创始人。战国时期著名思想家、政治家、军事家。

《墨子》

生平

公元前468~公元前376年

墨家学派代表人

名轲,字子舆,战国时期鲁国人。中国古代著名思想家、教育家。儒家的主要代表之一。

提出“春秋无义战”,反对战争;“仁政”治国,轻徭薄赋;“民为贵,社稷次之,君为轻”。

《孟子》

生平

思想主张

著作

孟

子

约公元前372年-公元前289年

儒家学派代表人

名况,号卿。战国时赵国人。战国末期儒家学派中的大师,战国时期的思想家、教育家。

“礼治”,明确尊卑等级。

提出“制天命而用之”,人能认识自然规律,要按自然规律办事。

《荀子》

生平

思想主张

著作

荀

子

儒家学派代表人

约公元前313年-公元前238年

名周,字子休,战国时期的宋国人。战国时期道家学派的代表人物,著名思想家、哲学家。

治国:要顺其自然和民心,“无为而治”

人生:追求精神自由,保持独立人格。

《庄子》

生平

思想主张

著作

庄

子

道家学派代表人

约公元前369年-公元前286年

三、百家争鸣

战国时期韩国人,法家学说的创始人,战国时期著名的哲学家、思想家、散文家。

主张改革,反对空谈仁义,提倡法治,提出建立君主专制中央集权的封建国家。

《韩非子》

韩

非

子

生平

思想主张

著作

法家学派代表人

约公元前280~公元前233

法令、权术、威势

孙子(约公元前535-?

)名武,字长卿,春秋末期齐国人。春秋末期著名军事家,中国古代军事学的奠基人

。

“知彼知己者,百战不殆”

《孙子兵法》

《孙子兵法》

生平

思想主张

著作

孙子

兵家学派代表人

约公元前535-?

取法古人,建设良好班级

学习“诸子百家”思想后,围绕着班级出现的乱扔纸屑的现象。大家对解决问题意见不一:

卫生委员:“一定要严厉惩罚,罚值日,实在

不行,一次罚款5元”——

班长:“还是说服教育吧,一次不行就两次,两次不行就三次,相信他们会改变的。”——

生活委员:“随他们去吧,扔了几张纸而已,无所谓的事情,根本不用管”——

法家

儒家

道家

百家争鸣之意义

百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为古代第一次思想文化发展的高峰;为中国古代文化的发展奠定了基础;并对后世有十分重要而深远的影响(儒家政治思想和道德准则、道家哲学基础、法家变革精神)

儒家

道家

法家

墨家

孔子

庄子

孟子

墨子

荀子

老子

韩非子

改革变法,加强中央集权

“仁、礼、德治”

“精神自由”

“仁政”

“非攻”

“礼治”

朴素的辩证法、无为而治

儒家学派创始人(大思想家、大教育家)

政治主张:

“仁”

“爱人”

“为政以德”

教育成就

创办私学

“有教无类”

“因材施教”

“温故知新”

“知之为知之,不知为不知”

文化成就:

整理古籍

《诗经》、《尚书》

编《春秋》

言论记录在《论语》

道家学派创始人

主要思想:

事物有对立面,对立面双方可以互相转化。以柔克刚。

主要著作:

《道德经》

孔子

老子

墨子

墨家学派创始人

主要思想:

“兼爱”“非攻”

孟子

提出“春秋无义战”,反对战争,“仁政”治国,

轻徭薄赋,爱护自然资源。

荀子

提出“制天命而用之”,人能认识自然规律,

要按自然规律办事

庄子

主张顺其自然,“无为而治”

墨家

儒家

道家

法家

韩非

主张改革,提倡法治,建立君主专制

的中央集权制

兵家

孙武

《孙子兵法》

“知己知彼,百战不殆”

哪一个学派的主张对战国时期的封建统治者最有用?

法家!

百家争鸣

面对春秋战国,诸侯纷争,社会剧变,你认为哪一种观点更适合成为治世药方?为什么?

拜师学艺

损坏公物是品德问题,应该以德来教化同学们

取法古人,建设良好校风

某校存在一些不良的校风,比如有的同学不爱护学校公共财物。怎样来改善不良校风,使同学们自觉去保护好学校的公共财物呢?

儒家

法家

道家

损坏公物是违反校规校纪的行为,应严厉惩罚

“无为而治”,让同学们自觉去要求自己

百家争鸣

儒家

道家

法家

墨家

孔子

孟子

荀子

老子

庄子

韩非子

墨子

课堂小结

仁、为政以德

礼治

辩证思想、无为而治

追求精神自由

法治、中央集权

兼爱、非攻

仁政、民贵君轻

中

国

古印度

以色列

古希腊

材料一:

材料二: 其将军赵括出锐卒自搏战,秦军射杀赵括。括军败,卒四十万人降武安君(白起)。

——司马迁《史记》

材料三: (齐)宣王喜文学游说之士,…慎到、环渊之徒七十六人,皆赐列第,为上大夫,不治而议论。

——司马迁《史记》

以上材料各反应了战国时期的什么状况?

铁农具

牛耕

经济

政治

生产力发展

文化

私学兴盛

物质基础

诸侯纷争

竞相变革

社会大变革

诸子百家

百家争鸣

第8课

百家争鸣

—大变革下的一场思想盛宴

一

二

了解老子、孔子的生平。说出老子、孔子的主要思想。

学习诸子百家的思想主张,归纳

“百家争鸣”对后世的深远影响。

学习目标

一

智者——老子

年代:

哪国人:

姓名:

创立的学派:

思想观点:

重要著作

阅读书本P38,完成下面的表格。(3分钟)

春秋时期

楚国

道家学派

2、认为事物都有对立面,对立的双方能够互相转化

1、顺应自然

3、“无为而治”

《道德经》

(道家的经典)

约公元前571年~公元前471年

《道德经》书影

李耳

智者——老子

老子认为越坚强的东西越容易折断,柔能胜刚。

1、

世间事物都有对立面,对立双方可以相互转化。

辩证法思想

:

《塞翁失马》

祸兮,福之所倚;

福兮,祸之所伏。

福

祸

相互转化

《塞翁失马》

塞翁失马,焉知非福

“福兮祸之所伏,祸兮福之所倚”

祸

福

相互转化

朴素的“辩证法”思想

有位擅长推测吉凶掌握术数的人居住在靠近边塞的地方。

一次,他的马无缘无故跑到了胡人的住地。人们都为此来宽慰他。那老人却说:“这怎么就不是一种福气呢?”过了几个月,那匹失马带着胡人的许多匹良驹回来了。人们都前来祝贺他。那老人又说:“这怎么就不是一种灾祸呢?”

算卦人的家中有很多好马,他的儿子爱好骑马,结果从马上掉下来摔断了腿。人们都前来慰问他。那老人说:“这怎么就不是一件好事呢?”

过了一年,胡人大举入侵边塞,健壮男子都被征兵去作战。边塞附近的人,死亡众多。惟有塞翁的儿子因为腿瘸的缘故免于征战,父子俩一同保全了性命。

老子认为最理想的社会,是百姓满足於原始简朴的生活,不奢求物质的享受。

2、政治主张:主张“无为而治”,小国寡民

以柔克刚

以德报怨

大智若愚

深藏若虚

知人者智

自知者明

天网恢恢

疏而不失

欲取先予

欲擒故纵

千里之行

始于足下

大器晚成

功成身退

《老子》名言欣赏:

二

仁者——孔子

生平

孔子

孔子:名丘、字仲尼,春秋晚期鲁国人。是我国伟大的思想家和教育家。世界最著名的文化名人之一。儒家学派的创始人。

孔子的核心思想

人

人

爱心、同情心

和谐相处

“仁者爱人”

“己所不欲,勿施于人”

第8课

百家争鸣

孔子和儒家学说

有一天,孔子家的马棚失火了。孔子从朝廷下班回家,他看见马棚烧没了,就问家人:“马棚失火伤着人了吗?”他却不问马怎么样了。

孔子路过泰山的一侧,有一个在坟墓前哭的妇人看上去十分忧伤。孔子立起身来靠在横木上,派遣子路去问讯那个妇人。子路问道说:“你哭得那么伤心,好像有很伤心的事。”那个妇人说:“没错,之前我的公公被老虎吃了,我的丈夫以前被老虎吃了,现在我的儿子也被老虎吃了。”孔子问:“那为什么不离开这里呢?”妇人回答说:“(这里)没有苛刻的暴政。”孔子说:“学生们记住,苛刻的暴政比老虎还要凶猛可怕!”

政治主张

“马棚失火”和“苛政猛于虎”两则小故事体现了孔子的什么思想?

仁、爱人、为政以德

“仁”

联系39页【材料研读】,谈谈“为政以德”的积极意义

为政以德,如北辰,居其所而众星共之。

道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——《论语.为政》

“为政以德”体现了民本思想,有利于减轻压迫,改善民生;其道德教化思想,有利于社会风化,弘扬正气。

孔子和儒家学说

孔子之前,“学在官府”学校专为奴隶主贵族弟子而设,平民没有受教育的权利。孔子开创私学使平民也可以接受教育,从而突破了“学在官府”的限制。

创办私学,提出有教无类。

教育成就

孔子和儒家学说

从前孔子拜七岁的项橐(tuó

)为老师,古代

圣贤尚且勤学如此,我们更应勤学好问。

【学而时习之,不亦说乎】

【温故而知新,可以为师矣】

教育成就

知之为知之,不知为不知

温故知新

学习方法:

学习态度:

孔子和儒家学说

《论语》是名列世界十大历史名人之首的中国古代思想家孔子的门人记录孔子言行的一部集子,成书于战国初期。因秦始皇焚书坑儒,到西汉时期仅有口头传授及从孔子住宅夹壁中所得的本子。

论语残页

文化成就

概念呈现

“百家”泛指数量多;

“争鸣”指争论和辩难;

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中的不同学派针对当时社会上和学术上的各种问题,争相发表不同的见解,呈现出各流派争芳斗艳的局面。

百家争鸣

03

齐国设立

学宫,燕国筑

黄金台,秦国

下求贤令,吸

引各派学者前来讲学、著书、辩论治国之术。

孔子“弟子盖三千焉,身通六艺者七十二人”

,开创兴办私学之风,改变了

学在官府的局面。

私学兴盛

文化发展

战争不断,

招揽人才

经济发展,社会变革

联系战国时期的时代背景分析,为什么会出现百家争鸣的局面?

学派

人物

时代

主要思想

墨家

儒家

道家

法家

荀子

战国

墨子

庄子

韩非

战国

战国

战国

战国

“礼治”、性本恶

“兼爱”、“非攻”、“节俭”

治国要顺其自然和民心,追求精神自由

依法治国;君主专制中央集权

“仁政”、“民贵君轻”、性本善

孟子

自主学习,战国时期各学派的代表人物及思想、作品(提炼总结)5min

总计53篇,大多为墨翟弟子及其后世门人对墨翟言行的记述。

墨

子

思想主张

著作

“兼爱”、“非攻”、“尚贤”

墨子(公元前468~公元前376年)名翟,战国时鲁国人。墨家学派创始人。战国时期著名思想家、政治家、军事家。

《墨子》

生平

公元前468~公元前376年

墨家学派代表人

名轲,字子舆,战国时期鲁国人。中国古代著名思想家、教育家。儒家的主要代表之一。

提出“春秋无义战”,反对战争;“仁政”治国,轻徭薄赋;“民为贵,社稷次之,君为轻”。

《孟子》

生平

思想主张

著作

孟

子

约公元前372年-公元前289年

儒家学派代表人

名况,号卿。战国时赵国人。战国末期儒家学派中的大师,战国时期的思想家、教育家。

“礼治”,明确尊卑等级。

提出“制天命而用之”,人能认识自然规律,要按自然规律办事。

《荀子》

生平

思想主张

著作

荀

子

儒家学派代表人

约公元前313年-公元前238年

名周,字子休,战国时期的宋国人。战国时期道家学派的代表人物,著名思想家、哲学家。

治国:要顺其自然和民心,“无为而治”

人生:追求精神自由,保持独立人格。

《庄子》

生平

思想主张

著作

庄

子

道家学派代表人

约公元前369年-公元前286年

三、百家争鸣

战国时期韩国人,法家学说的创始人,战国时期著名的哲学家、思想家、散文家。

主张改革,反对空谈仁义,提倡法治,提出建立君主专制中央集权的封建国家。

《韩非子》

韩

非

子

生平

思想主张

著作

法家学派代表人

约公元前280~公元前233

法令、权术、威势

孙子(约公元前535-?

)名武,字长卿,春秋末期齐国人。春秋末期著名军事家,中国古代军事学的奠基人

。

“知彼知己者,百战不殆”

《孙子兵法》

《孙子兵法》

生平

思想主张

著作

孙子

兵家学派代表人

约公元前535-?

取法古人,建设良好班级

学习“诸子百家”思想后,围绕着班级出现的乱扔纸屑的现象。大家对解决问题意见不一:

卫生委员:“一定要严厉惩罚,罚值日,实在

不行,一次罚款5元”——

班长:“还是说服教育吧,一次不行就两次,两次不行就三次,相信他们会改变的。”——

生活委员:“随他们去吧,扔了几张纸而已,无所谓的事情,根本不用管”——

法家

儒家

道家

百家争鸣之意义

百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为古代第一次思想文化发展的高峰;为中国古代文化的发展奠定了基础;并对后世有十分重要而深远的影响(儒家政治思想和道德准则、道家哲学基础、法家变革精神)

儒家

道家

法家

墨家

孔子

庄子

孟子

墨子

荀子

老子

韩非子

改革变法,加强中央集权

“仁、礼、德治”

“精神自由”

“仁政”

“非攻”

“礼治”

朴素的辩证法、无为而治

儒家学派创始人(大思想家、大教育家)

政治主张:

“仁”

“爱人”

“为政以德”

教育成就

创办私学

“有教无类”

“因材施教”

“温故知新”

“知之为知之,不知为不知”

文化成就:

整理古籍

《诗经》、《尚书》

编《春秋》

言论记录在《论语》

道家学派创始人

主要思想:

事物有对立面,对立面双方可以互相转化。以柔克刚。

主要著作:

《道德经》

孔子

老子

墨子

墨家学派创始人

主要思想:

“兼爱”“非攻”

孟子

提出“春秋无义战”,反对战争,“仁政”治国,

轻徭薄赋,爱护自然资源。

荀子

提出“制天命而用之”,人能认识自然规律,

要按自然规律办事

庄子

主张顺其自然,“无为而治”

墨家

儒家

道家

法家

韩非

主张改革,提倡法治,建立君主专制

的中央集权制

兵家

孙武

《孙子兵法》

“知己知彼,百战不殆”

哪一个学派的主张对战国时期的封建统治者最有用?

法家!

百家争鸣

面对春秋战国,诸侯纷争,社会剧变,你认为哪一种观点更适合成为治世药方?为什么?

拜师学艺

损坏公物是品德问题,应该以德来教化同学们

取法古人,建设良好校风

某校存在一些不良的校风,比如有的同学不爱护学校公共财物。怎样来改善不良校风,使同学们自觉去保护好学校的公共财物呢?

儒家

法家

道家

损坏公物是违反校规校纪的行为,应严厉惩罚

“无为而治”,让同学们自觉去要求自己

百家争鸣

儒家

道家

法家

墨家

孔子

孟子

荀子

老子

庄子

韩非子

墨子

课堂小结

仁、为政以德

礼治

辩证思想、无为而治

追求精神自由

法治、中央集权

兼爱、非攻

仁政、民贵君轻

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史