2.3喀斯特、海岸和冰川地貌课件(42张)

文档属性

| 名称 | 2.3喀斯特、海岸和冰川地貌课件(42张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 57.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-09-22 21:20:10 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

第三节

喀斯特、海岸和冰川地貌

一、喀斯特地貌:

又称岩溶地貌,是可溶性岩石(以石灰岩为主)受地表水、地下水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌。

1.定义:

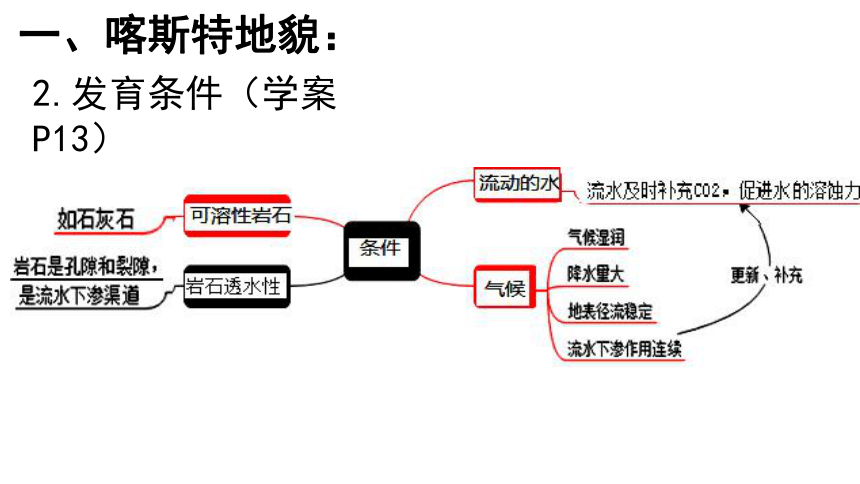

一、喀斯特地貌:

2.发育条件(学案P13)

3.分类:

(1)喀斯特溶蚀地貌:

(2)喀斯特沉积地貌:

溶沟、石芽、峰林、孤峰、溶斗、地下溶洞等

石钟乳、石笋、石柱、钙华等。

①溶沟:是指地表水沿岩石表面和裂隙流动的过程中,对岩石不断进行溶蚀、侵蚀而形成的石质沟槽。

②石芽:是凸出于溶沟之间的石脊。其实它是溶沟形成过程中的残余物。

云南石林就是发育良好的石芽群。

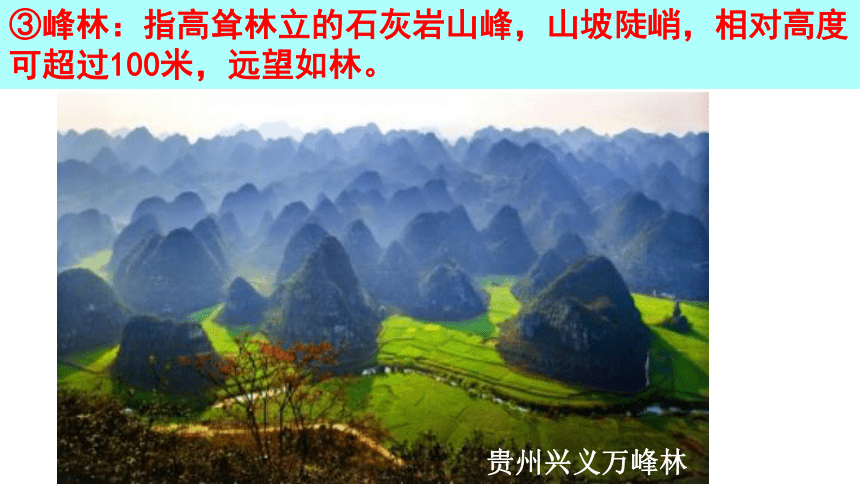

③峰林:指高耸林立的石灰岩山峰,山坡陡峭,相对高度可超过100米,远望如林。

贵州兴义万峰林

④孤峰:是岩溶地区孤立的石灰岩山峰,多分布在岩溶平原或岩溶盆地中。

广西桂林的峰林和孤峰地貌发育良好,奇峰罗列,形态万千。

桂林伏波山

⑤地下溶洞:富含CO?的水在地下沿裂隙流动时,将石灰岩溶解后随水带走,形成溶洞。

⑥溶斗(喀斯特漏斗):喀斯特地区一种口大底小的圆锥形洼地,平面轮廓为圆形或椭圆形。如果通道被黏土或碎石堵塞,就会积水成池,形成喀斯特湖(岩溶湖)。也有的地方把塌陷的喀斯特漏斗称为天坑。

(2)喀斯特沉积地貌:

含Ca(HCO3)2的水从洞顶往下滴时,从水中析出的CaCO3在洞顶、洞壁和洞底发生沉积,形成石钟乳、石笋、石柱。

石钟乳

石笋

石柱

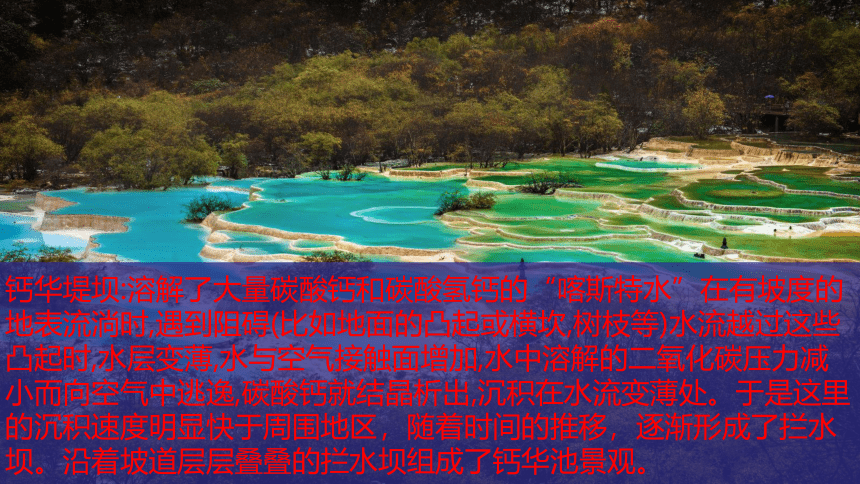

②钙华:在合适的条件下,当富含Ca(HCO?)?的地下热水接近或出露于地表时,因CO?大量逸出,导致CaCO?沉积,形成钙华。常形成钙华坝、钙华湖等。

钙华堤坝:溶解了大量碳酸钙和碳酸氢钙的“喀斯特水”在有坡度的地表流淌时,遇到阻碍(比如地面的凸起或横坎,树枝等)水流越过这些凸起时,水层变薄,水与空气接触面增加,水中溶解的二氧化碳压力减小而向空气中逃逸,碳酸钙就结晶析出,沉积在水流变薄处。于是这里的沉积速度明显快于周围地区,随着时间的推移,逐渐形成了拦水坝。沿着坡道层层叠叠的拦水坝组成了钙华池景观。

1.在我国地图上标注上述世界遗产地,并归纳“中国南方喀斯特”的分布特点。

主要分布在我国南方的山地、丘陵地区,在西南地区(广西、贵州、重庆、云南等)尤为集中。

2.在上述世界自然遗产地,形成的地表、地下两重美丽的风景线。结合所学知识,试列举喀斯特地貌地表、地下景观各三例,并描述其特点。

地表景观:溶沟、石芽、峰林、孤峰、溶斗、钙华等。

地下景观:溶洞、石钟乳、石笋、石柱等。

溶沟

石芽

峰林

孤峰

溶斗

溶洞

石钟乳

石笋

石柱

钙华

地表景观

地下景观

沉积地貌

溶蚀地貌

下图为某地喀斯特地貌景观。读图完成以下两题。

1.我国喀斯特地貌的典型分布地区是( )

A.

黄土高原

B.

云贵高原

C.

内蒙古高原

D.

华北平原

2.图中①地貌为( )

A.

峰林

B.

石柱

C.

落水洞

D.

溶蚀洼地

读“石灰岩塌陷型天坑形成过程示意图”,完成以下题。

3.塌陷型天坑形成的主要作用是( )

A.

风力侵蚀

B.

流水沉积

C.

流水溶蚀

D.

风化作用

二、海岸地貌:

1.海岸带:

指陆地与海洋互相接触和互相作用的地带。

海岸可分为:基岩海岸、沙(泥)质海岸、生物海岸等。

由坚硬的岩石组成的海岸称基岩海岸,该海岸海底坡度较陡,海岸线凹凸不平,海水深度由海洋至海岸方向迅速变浅,海底常有礁石。

沙(泥)质海岸

由松散沉积物(沙、泥、砾)组成。

沙(泥)质海岸疏松、坡度缓。

2.海岸地貌:

就是海岸带在构造运动、海水运动、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的地表形态。

3.主要类型:

海岸地貌

海蚀地貌

海积地貌

海蚀崖

海蚀柱

海蚀平台

海滩

沙嘴

离岸堤

沙坝

海蚀洞

(1)海蚀地貌:

①海蚀崖:海水不断冲击岸边基岩,掏空下部的岩石,使上部的岩石塌落,形成高出海面的陡崖,称为海蚀崖。

②海蚀洞:海崖上的岩石裂缝发育的地方,因受海浪不断冲击,岩石不断碎落成空洞,称为海蚀洞。

③海蚀平台:在波浪作用,下海蚀崖不断后退,形成微微向大海倾斜的基岩平台,称为海蚀平台。

岬角

海蚀凹槽

④海蚀凹槽与岬角:基岩海岸向陆地方向楔入的凹槽,称为海蚀凹槽。

海岸带突出在海中的陡峭,狭窄的尖角

,叫做岬角,或者地角。

⑤海蚀柱:在海蚀平台上,有些抗蚀能力强的部分保留下来,成为海蚀柱。

⑥海蚀桥:突出的海岬两侧岬角同时遭受两个方向波浪作用,可使两侧海蚀穴蚀穿而成的拱门状,称海蚀拱桥或海穹。

(2)海积地貌:

泥沙来源比较丰富的海岸,在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生堆积,形成各种海积地貌。

①海滩:由海水搬运积聚的沉积物沙或石砾堆积而形成的岸。根据沉积物颗粒大小可分为砾滩、沙滩、泥滩。

②沙嘴:沿岸漂移的沙砾绕过突然转折的岸段,一部分沙砾逐渐沉积下来,形成一端衔接海岸,一端沿着漂移方向伸延入海的狭长堆积地貌。

③离岸堤:激浪流携带的泥沙在没有到达水边线以前就堆积下来,在一定位置上形成的出露水面的堤状堆积体。

3.如图为澳大利亚坎贝尔港国家公园著名的景点“十二使徒岩”,目前仅剩下七个岩柱。有人说旧的“使徒”倒下,新的“使徒”将不断形成,出现这种“前赴后继”现象的原因是( )

A.海浪侵蚀

B.流水堆积

C.岩浆活动

D.地壳活动

A

下图是海南省著名的旅游景观“南天一柱”照片。读图回答下面两题。

10.该景观形成的外力作用主要

是( )

A.风力侵蚀

B.流水侵蚀

C.海水侵蚀

D.冰川侵蚀

11.下列地貌景观成因与图示景观

相同的是( )

A.离岸堤

B.石芽群

C.风蚀柱

D.海蚀崖

C

D

冰川是指极地或高山地区多年存在并沿地面缓慢运动的天然冰体。

(2)分类及分布:

按冰川的形态和规模,主要分为大陆冰川和山岳冰川。

三、冰川地貌:

1.冰川:

(1)概念:

大陆冰川面积大,冰层厚,主要分布在南极洲和格陵兰岛上。

山地冰川主要分布在中低纬度高海拔地区。

(3)冰川作用:

冰川对地球表面的侵蚀、搬运和堆积作用称为冰川作用。

刨蚀(磨蚀):冰川滑动中,其底部所含的岩石碎块刨蚀地面

拔蚀:冰川下因节理发育而松动了的岩块随冰川移动而被带走

2.冰川地貌:

(1)概念:

冰川作用导致地表形态变化所形成的地貌,称为冰川地貌。

(2)分类:

冰蚀:冰斗,冰川槽谷(U形谷),角峰和刃脊

冰积:冰积丘陵、冰碛湖、冰碛垄

冰川地貌遗迹:冰蚀湖、峡湾等

冰蚀地貌:

①冰斗:冰川在山坡上不断刨蚀,形成围椅状的洼地,是为冰斗。

②刃脊:在两个相邻的冰斗之间,岩石通常被侵蚀得很薄,形成狭窄的山脊。由于它很像锋利的刀刃,所以人们把它叫做刃脊。

③角峰:冰斗继续侵蚀,数道刃脊狭路相逢,就形成了险峻的角峰。

④冰蚀槽谷(U形谷):冰川流动时刨蚀作用所形成的谷地,两壁陡峭,谷底开阔,形如“U”字

终碛垄

冰碛湖

冰积地貌:

①冰蚀湖:冰川刨蚀作用形成洼地,积水而形成的湖泊。

②峡湾:在高纬度地区,冰川常能伸入海洋,在岸边侵蚀成一些很深的U型谷,当气候变暖,冰川融化后退,海水倒灌进U型谷里面,就形成了峡湾。

U形谷谷底一般较平直而宽阔,两壁陡立。

V形谷两壁较陡峭,谷底狭窄。

第三节

喀斯特、海岸和冰川地貌

一、喀斯特地貌:

又称岩溶地貌,是可溶性岩石(以石灰岩为主)受地表水、地下水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌。

1.定义:

一、喀斯特地貌:

2.发育条件(学案P13)

3.分类:

(1)喀斯特溶蚀地貌:

(2)喀斯特沉积地貌:

溶沟、石芽、峰林、孤峰、溶斗、地下溶洞等

石钟乳、石笋、石柱、钙华等。

①溶沟:是指地表水沿岩石表面和裂隙流动的过程中,对岩石不断进行溶蚀、侵蚀而形成的石质沟槽。

②石芽:是凸出于溶沟之间的石脊。其实它是溶沟形成过程中的残余物。

云南石林就是发育良好的石芽群。

③峰林:指高耸林立的石灰岩山峰,山坡陡峭,相对高度可超过100米,远望如林。

贵州兴义万峰林

④孤峰:是岩溶地区孤立的石灰岩山峰,多分布在岩溶平原或岩溶盆地中。

广西桂林的峰林和孤峰地貌发育良好,奇峰罗列,形态万千。

桂林伏波山

⑤地下溶洞:富含CO?的水在地下沿裂隙流动时,将石灰岩溶解后随水带走,形成溶洞。

⑥溶斗(喀斯特漏斗):喀斯特地区一种口大底小的圆锥形洼地,平面轮廓为圆形或椭圆形。如果通道被黏土或碎石堵塞,就会积水成池,形成喀斯特湖(岩溶湖)。也有的地方把塌陷的喀斯特漏斗称为天坑。

(2)喀斯特沉积地貌:

含Ca(HCO3)2的水从洞顶往下滴时,从水中析出的CaCO3在洞顶、洞壁和洞底发生沉积,形成石钟乳、石笋、石柱。

石钟乳

石笋

石柱

②钙华:在合适的条件下,当富含Ca(HCO?)?的地下热水接近或出露于地表时,因CO?大量逸出,导致CaCO?沉积,形成钙华。常形成钙华坝、钙华湖等。

钙华堤坝:溶解了大量碳酸钙和碳酸氢钙的“喀斯特水”在有坡度的地表流淌时,遇到阻碍(比如地面的凸起或横坎,树枝等)水流越过这些凸起时,水层变薄,水与空气接触面增加,水中溶解的二氧化碳压力减小而向空气中逃逸,碳酸钙就结晶析出,沉积在水流变薄处。于是这里的沉积速度明显快于周围地区,随着时间的推移,逐渐形成了拦水坝。沿着坡道层层叠叠的拦水坝组成了钙华池景观。

1.在我国地图上标注上述世界遗产地,并归纳“中国南方喀斯特”的分布特点。

主要分布在我国南方的山地、丘陵地区,在西南地区(广西、贵州、重庆、云南等)尤为集中。

2.在上述世界自然遗产地,形成的地表、地下两重美丽的风景线。结合所学知识,试列举喀斯特地貌地表、地下景观各三例,并描述其特点。

地表景观:溶沟、石芽、峰林、孤峰、溶斗、钙华等。

地下景观:溶洞、石钟乳、石笋、石柱等。

溶沟

石芽

峰林

孤峰

溶斗

溶洞

石钟乳

石笋

石柱

钙华

地表景观

地下景观

沉积地貌

溶蚀地貌

下图为某地喀斯特地貌景观。读图完成以下两题。

1.我国喀斯特地貌的典型分布地区是( )

A.

黄土高原

B.

云贵高原

C.

内蒙古高原

D.

华北平原

2.图中①地貌为( )

A.

峰林

B.

石柱

C.

落水洞

D.

溶蚀洼地

读“石灰岩塌陷型天坑形成过程示意图”,完成以下题。

3.塌陷型天坑形成的主要作用是( )

A.

风力侵蚀

B.

流水沉积

C.

流水溶蚀

D.

风化作用

二、海岸地貌:

1.海岸带:

指陆地与海洋互相接触和互相作用的地带。

海岸可分为:基岩海岸、沙(泥)质海岸、生物海岸等。

由坚硬的岩石组成的海岸称基岩海岸,该海岸海底坡度较陡,海岸线凹凸不平,海水深度由海洋至海岸方向迅速变浅,海底常有礁石。

沙(泥)质海岸

由松散沉积物(沙、泥、砾)组成。

沙(泥)质海岸疏松、坡度缓。

2.海岸地貌:

就是海岸带在构造运动、海水运动、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的地表形态。

3.主要类型:

海岸地貌

海蚀地貌

海积地貌

海蚀崖

海蚀柱

海蚀平台

海滩

沙嘴

离岸堤

沙坝

海蚀洞

(1)海蚀地貌:

①海蚀崖:海水不断冲击岸边基岩,掏空下部的岩石,使上部的岩石塌落,形成高出海面的陡崖,称为海蚀崖。

②海蚀洞:海崖上的岩石裂缝发育的地方,因受海浪不断冲击,岩石不断碎落成空洞,称为海蚀洞。

③海蚀平台:在波浪作用,下海蚀崖不断后退,形成微微向大海倾斜的基岩平台,称为海蚀平台。

岬角

海蚀凹槽

④海蚀凹槽与岬角:基岩海岸向陆地方向楔入的凹槽,称为海蚀凹槽。

海岸带突出在海中的陡峭,狭窄的尖角

,叫做岬角,或者地角。

⑤海蚀柱:在海蚀平台上,有些抗蚀能力强的部分保留下来,成为海蚀柱。

⑥海蚀桥:突出的海岬两侧岬角同时遭受两个方向波浪作用,可使两侧海蚀穴蚀穿而成的拱门状,称海蚀拱桥或海穹。

(2)海积地貌:

泥沙来源比较丰富的海岸,在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生堆积,形成各种海积地貌。

①海滩:由海水搬运积聚的沉积物沙或石砾堆积而形成的岸。根据沉积物颗粒大小可分为砾滩、沙滩、泥滩。

②沙嘴:沿岸漂移的沙砾绕过突然转折的岸段,一部分沙砾逐渐沉积下来,形成一端衔接海岸,一端沿着漂移方向伸延入海的狭长堆积地貌。

③离岸堤:激浪流携带的泥沙在没有到达水边线以前就堆积下来,在一定位置上形成的出露水面的堤状堆积体。

3.如图为澳大利亚坎贝尔港国家公园著名的景点“十二使徒岩”,目前仅剩下七个岩柱。有人说旧的“使徒”倒下,新的“使徒”将不断形成,出现这种“前赴后继”现象的原因是( )

A.海浪侵蚀

B.流水堆积

C.岩浆活动

D.地壳活动

A

下图是海南省著名的旅游景观“南天一柱”照片。读图回答下面两题。

10.该景观形成的外力作用主要

是( )

A.风力侵蚀

B.流水侵蚀

C.海水侵蚀

D.冰川侵蚀

11.下列地貌景观成因与图示景观

相同的是( )

A.离岸堤

B.石芽群

C.风蚀柱

D.海蚀崖

C

D

冰川是指极地或高山地区多年存在并沿地面缓慢运动的天然冰体。

(2)分类及分布:

按冰川的形态和规模,主要分为大陆冰川和山岳冰川。

三、冰川地貌:

1.冰川:

(1)概念:

大陆冰川面积大,冰层厚,主要分布在南极洲和格陵兰岛上。

山地冰川主要分布在中低纬度高海拔地区。

(3)冰川作用:

冰川对地球表面的侵蚀、搬运和堆积作用称为冰川作用。

刨蚀(磨蚀):冰川滑动中,其底部所含的岩石碎块刨蚀地面

拔蚀:冰川下因节理发育而松动了的岩块随冰川移动而被带走

2.冰川地貌:

(1)概念:

冰川作用导致地表形态变化所形成的地貌,称为冰川地貌。

(2)分类:

冰蚀:冰斗,冰川槽谷(U形谷),角峰和刃脊

冰积:冰积丘陵、冰碛湖、冰碛垄

冰川地貌遗迹:冰蚀湖、峡湾等

冰蚀地貌:

①冰斗:冰川在山坡上不断刨蚀,形成围椅状的洼地,是为冰斗。

②刃脊:在两个相邻的冰斗之间,岩石通常被侵蚀得很薄,形成狭窄的山脊。由于它很像锋利的刀刃,所以人们把它叫做刃脊。

③角峰:冰斗继续侵蚀,数道刃脊狭路相逢,就形成了险峻的角峰。

④冰蚀槽谷(U形谷):冰川流动时刨蚀作用所形成的谷地,两壁陡峭,谷底开阔,形如“U”字

终碛垄

冰碛湖

冰积地貌:

①冰蚀湖:冰川刨蚀作用形成洼地,积水而形成的湖泊。

②峡湾:在高纬度地区,冰川常能伸入海洋,在岸边侵蚀成一些很深的U型谷,当气候变暖,冰川融化后退,海水倒灌进U型谷里面,就形成了峡湾。

U形谷谷底一般较平直而宽阔,两壁陡立。

V形谷两壁较陡峭,谷底狭窄。