第12课 新文化运动 课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课 新文化运动 课件(25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-22 22:09:21 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

新

文

化

运

动

课标

知道陈独秀、胡适等新文化运动的代表人物,

了解新文化运动在近代中国思想解放运动中的地位和作用。

“新文化运动是人的运动。”

“一个民族的觉醒首先是文化上的觉醒。”

《新青年》第七卷第五号

新文化运动,是中国历史文化面临古今中西交汇之际的一场伟大的思想启蒙运动。在这场运动中所表现的自由、民主、科学之精神,是千年中国古代历史所从来没有过的,属于现代性的新事物和新思想。因此,这场文化运动历来被视为一场思想启蒙意义上的“文化革命”,具有重大的历史文化意义。

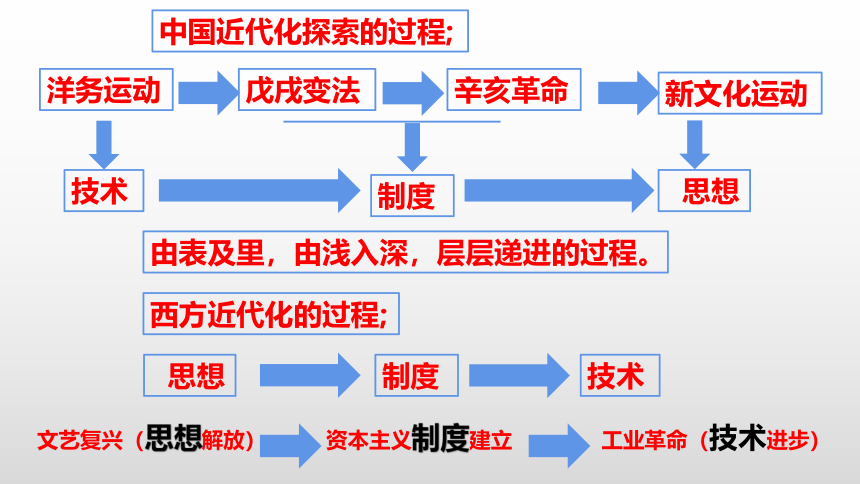

西方近代化的过程;

思想

制度

技术

新文化运动

辛亥革命

戊戌变法

洋务运动

由表及里,由浅入深,层层递进的过程。

中国近代化探索的过程;

思想

技术

制度

文艺复兴(思想解放)

资本主义制度建立

工业革命(技术进步)

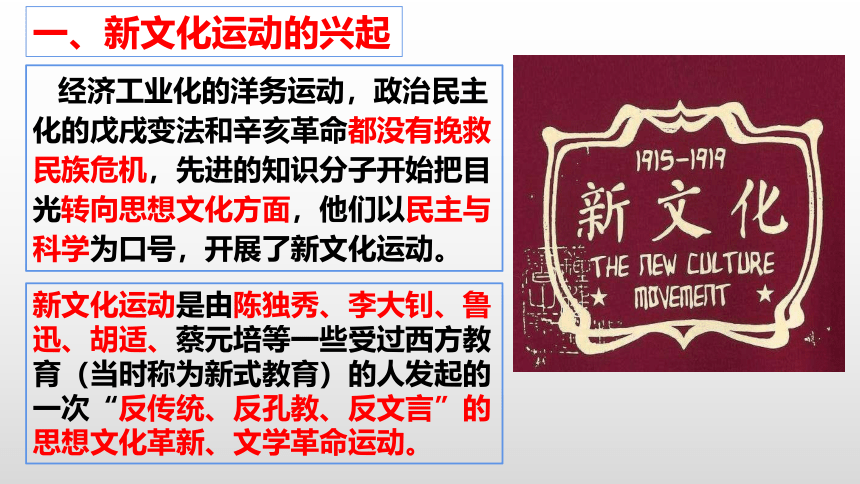

经济工业化的洋务运动,政治民主化的戊戌变法和辛亥革命都没有挽救民族危机,先进的知识分子开始把目光转向思想文化方面,他们以民主与科学为口号,开展了新文化运动。

新文化运动是由陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、蔡元培等一些受过西方教育(当时称为新式教育)的人发起的一次“反传统、反孔教、反文言”的思想文化革新、文学革命运动。

一、新文化运动的兴起

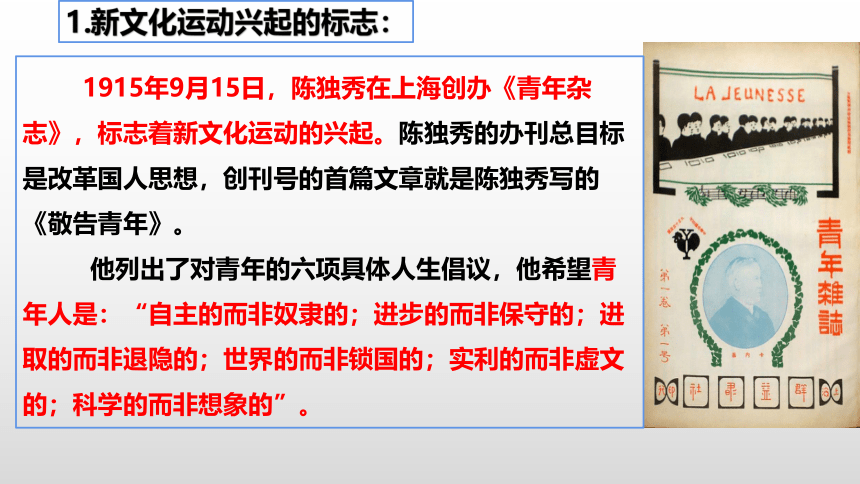

1915年9月15日,陈独秀在上海创办《青年杂志》,标志着新文化运动的兴起。陈独秀的办刊总目标是改革国人思想,创刊号的首篇文章就是陈独秀写的《敬告青年》。

他列出了对青年的六项具体人生倡议,他希望青年人是:“自主的而非奴隶的;进步的而非保守的;进取的而非退隐的;世界的而非锁国的;实利的而非虚文的;科学的而非想象的”。

1.新文化运动兴起的标志:

2.代表人物:

陈独秀

李大钊

胡适

鲁迅

陈独秀

李大钊

胡适

鲁迅

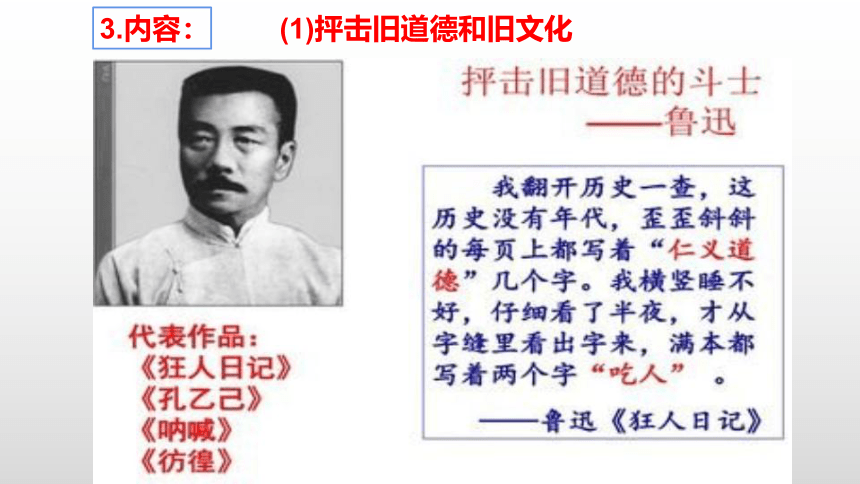

3.内容:

(1)抨击旧道德和旧文化

《狂人日记》是鲁迅创作的第一个短篇白话日记体小说,也是中国第一部现代白话文小说。

小说通过被迫害者“狂人”的形象以及“狂人”的自述式的描写,揭示了封建礼教的“吃人”本质。

(2)提倡民主和科学

民主:

指民主思想和民主制度,包括人权平等、个性解放、独立人格、共和体制等。

科学:

指近代自然科学法则和科学精神,包括进化论、唯物论、无神论,反对封建迷信、愚昧盲从和偶像崇拜等。

“我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切黑暗。”——陈独秀《新青年》

“西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、艺术上、思想上一切的黑暗。

——

陈独秀

(3)提倡文学革命

胡适:《文学改良刍议》

胡适

陈独秀:《文学革命论》

推倒陈腐、雕琢、艰涩的旧文学

建设新鲜、平易、通俗的新文学

陈独秀

主张以话文作为新文学的语言

文学革命第一人——胡适

“国语的文学,文学的国语”

正因为二千年吃人的礼教法制都挂着孔丘的招牌,故这块孔丘的招牌——无论是老店,是冒牌——不能不拿下来,捶碎,烧去!”

---胡适《吴虞文录序》

“我本是个保守分子。只是因为一连串几项小意外事件的发生,才逐渐促使我了解中国文学史的要义和真谛,也使我逐渐认识到只有用白话所写的文学才是最好的文学和活文学。”

“在北大我也被介绍认识了当时教育部主办的"国语统一筹备会"里的一批文学改革家。这些改革家都是一些有训练的传统学者,缺少现代语文的训练。但是他们都有志于语文改革,对"语文一致"的问题,皆有兴趣。"语文一致"的意思就是把口语和文学,合二为一。这[在当时]是根本不可能的。很显而易见的解决方法就只有根本放弃那个死文字,而专用活的白话和语体。”

——《胡适口述自传》

“干不了,

谢谢。”

提倡白话文有利于新思想、新文化的传播

“才学疏浅,

恐难胜任,

不堪从命。”

胡适邀请提倡维护文言文的黄侃先生做官。黄侃决定以“不去”为题,请学生用文言代拟回电。如果你用白话文回电,你会怎么表达?

胡适写白话游戏诗

胡适反对文言文,提倡白话文。朋友梅光迪不能理解。胡适用白话文写了一首游戏诗开导他。诗中写道:“老梅牢骚发了,老胡哈哈大笑。且请平心静气,这是什么论调?文字没有古今,却有死活可道。古人叫做‘欲’,今人叫做‘要’。古人叫做‘至’,今人叫做‘到’。古人叫做‘溺’,今人叫做‘尿’。本来同是一字,声音少许变了。并无雅俗可言,何必纷纷胡闹?至于古人叫‘字’,今人叫‘号’;古人悬梁,今人上吊;古名虽未必不佳,今名又何尝不妙?至于古人乘舆,今人作轿;古人加冠束帻[zé],今人但知戴帽;这都是古所没有,而后人所创造。若必叫帽作巾,叫轿作舆,岂非张冠李戴,认虎作豹??????”

新诗欣赏

一

我大清早起,

站在人家屋角上哑哑的啼

人家讨嫌我,说我不吉利;──

我不能呢呢喃喃讨人家的欢喜!

二

天寒风紧,无枝可栖。

我整日里飞去飞回,整日里又寒又饥。──

我不能带着鞘儿,翁翁央央的替人家飞;

不能叫人家系在竹竿头,赚一把小米!

老鸦(胡适)

1915年9月在上海创办《青年杂志》(《新青年》),提出“民主”和“科学”的口号,发起新文化运动;1917年提出“文学革命”的口号。

1917年,在《新青年》上发表《文学改良刍议》,主张用白话文代替文言文。

1918年9月在《新青年》发表中国文学史第一篇白话小说《狂人日记》,以新文学的形式深刻揭露封建礼教的吃人本质,显示了文学革命的成果,推动了新文化运动发展。

进步性:

新文化运动动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼,为五四运动起到了思想宣传和铺垫的作用。

新文化运动的影响:

局限性:

新文化运动对中国传统文化的看法带有一定的片面性,但它打开了遏制新思想潮流的闸门,掀起了一股思想解放的潮流。

新文化运动

兴起标志:

陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等

1915年陈独秀创办《青年杂志》,发表《敬告青年》。

旗帜(口号、核心):

主要阵地:

《新青年》和北京大学

代表人物:

主要内容:

思想革命:

民主和科学

文学革命:

抨击旧道德和旧文化;提倡民主和科学。

历史意义(进步性和局限性):

性质:

推倒旧文学,建设新文学,倡导白话文。

伟大的思想解放运动

一、新文化运动的兴起

进步性:

新文化运动动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼,为五四运动起到了思想宣传和铺垫的作用。

局限性:

新文化运动对中国传统文化的看法带有一定的片面性,但它打开了遏制新思想潮流的闸门,掀起了一股思想解放的潮流。

新文化运动在当时中国社会产生的影响:

李欣淑幼年时,父亲为其定了亲,未婚夫不幸去世,父母叫她去守“望门寡”。后来她在女校读了书,,到北京工读。她说“我于今决计尊重我个人的人格,积极和环境奋斗,向光明人生大路迈进”。

——1919年末长沙《大公报》

第一桩西式离婚案

解放了人们的思想,动摇了封建道德礼教的统治地位。

1922年11月8日《新浙江》登载了大诗人徐志摩和妻子张幼仪的离婚声明。徐志摩爱上了林徽因,于是选择了和家庭包办的妻子张幼仪离婚。离婚后的张幼仪开始学习德语,后单担任苏州大学德语教授,并投身金融界,成为中国银行第一位女总裁。

对中国传统文化的看法有一定的片面性

中国人(至少是知识分子)逐渐建立了一个牢不可破的观念,即以为中国文化传统是现代化的主要障碍;现代化即是西化,而必须以彻底摧毁中国文化传统为其前提。”

--余英时《“五四”新文化运动的反思》

材料二:新文化运动的倡导者钱玄同认为“惟有将中国书籍一概束之高阁一法”,才能避免“中毒”,甚至要“废灭汉文”、采用世界语

说说新文化运动存在怎样的局限?

如何对待传统文化和外来文化?

取其精华、去其糟粕;

以我为主、为我所用;

辩证取舍、择善而从。

对东、西方文化全面

否定或肯定

材料一:“无论政治学术道德文章,西洋的法子和中国的法子,绝对是两样,断不可调和迁就的”。“若是决计革新,一切都应该采用西洋的新法子,不必拿什么国粹、国情的话来捣乱”

——陈独秀

新

文

化

运

动

课标

知道陈独秀、胡适等新文化运动的代表人物,

了解新文化运动在近代中国思想解放运动中的地位和作用。

“新文化运动是人的运动。”

“一个民族的觉醒首先是文化上的觉醒。”

《新青年》第七卷第五号

新文化运动,是中国历史文化面临古今中西交汇之际的一场伟大的思想启蒙运动。在这场运动中所表现的自由、民主、科学之精神,是千年中国古代历史所从来没有过的,属于现代性的新事物和新思想。因此,这场文化运动历来被视为一场思想启蒙意义上的“文化革命”,具有重大的历史文化意义。

西方近代化的过程;

思想

制度

技术

新文化运动

辛亥革命

戊戌变法

洋务运动

由表及里,由浅入深,层层递进的过程。

中国近代化探索的过程;

思想

技术

制度

文艺复兴(思想解放)

资本主义制度建立

工业革命(技术进步)

经济工业化的洋务运动,政治民主化的戊戌变法和辛亥革命都没有挽救民族危机,先进的知识分子开始把目光转向思想文化方面,他们以民主与科学为口号,开展了新文化运动。

新文化运动是由陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、蔡元培等一些受过西方教育(当时称为新式教育)的人发起的一次“反传统、反孔教、反文言”的思想文化革新、文学革命运动。

一、新文化运动的兴起

1915年9月15日,陈独秀在上海创办《青年杂志》,标志着新文化运动的兴起。陈独秀的办刊总目标是改革国人思想,创刊号的首篇文章就是陈独秀写的《敬告青年》。

他列出了对青年的六项具体人生倡议,他希望青年人是:“自主的而非奴隶的;进步的而非保守的;进取的而非退隐的;世界的而非锁国的;实利的而非虚文的;科学的而非想象的”。

1.新文化运动兴起的标志:

2.代表人物:

陈独秀

李大钊

胡适

鲁迅

陈独秀

李大钊

胡适

鲁迅

3.内容:

(1)抨击旧道德和旧文化

《狂人日记》是鲁迅创作的第一个短篇白话日记体小说,也是中国第一部现代白话文小说。

小说通过被迫害者“狂人”的形象以及“狂人”的自述式的描写,揭示了封建礼教的“吃人”本质。

(2)提倡民主和科学

民主:

指民主思想和民主制度,包括人权平等、个性解放、独立人格、共和体制等。

科学:

指近代自然科学法则和科学精神,包括进化论、唯物论、无神论,反对封建迷信、愚昧盲从和偶像崇拜等。

“我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切黑暗。”——陈独秀《新青年》

“西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、艺术上、思想上一切的黑暗。

——

陈独秀

(3)提倡文学革命

胡适:《文学改良刍议》

胡适

陈独秀:《文学革命论》

推倒陈腐、雕琢、艰涩的旧文学

建设新鲜、平易、通俗的新文学

陈独秀

主张以话文作为新文学的语言

文学革命第一人——胡适

“国语的文学,文学的国语”

正因为二千年吃人的礼教法制都挂着孔丘的招牌,故这块孔丘的招牌——无论是老店,是冒牌——不能不拿下来,捶碎,烧去!”

---胡适《吴虞文录序》

“我本是个保守分子。只是因为一连串几项小意外事件的发生,才逐渐促使我了解中国文学史的要义和真谛,也使我逐渐认识到只有用白话所写的文学才是最好的文学和活文学。”

“在北大我也被介绍认识了当时教育部主办的"国语统一筹备会"里的一批文学改革家。这些改革家都是一些有训练的传统学者,缺少现代语文的训练。但是他们都有志于语文改革,对"语文一致"的问题,皆有兴趣。"语文一致"的意思就是把口语和文学,合二为一。这[在当时]是根本不可能的。很显而易见的解决方法就只有根本放弃那个死文字,而专用活的白话和语体。”

——《胡适口述自传》

“干不了,

谢谢。”

提倡白话文有利于新思想、新文化的传播

“才学疏浅,

恐难胜任,

不堪从命。”

胡适邀请提倡维护文言文的黄侃先生做官。黄侃决定以“不去”为题,请学生用文言代拟回电。如果你用白话文回电,你会怎么表达?

胡适写白话游戏诗

胡适反对文言文,提倡白话文。朋友梅光迪不能理解。胡适用白话文写了一首游戏诗开导他。诗中写道:“老梅牢骚发了,老胡哈哈大笑。且请平心静气,这是什么论调?文字没有古今,却有死活可道。古人叫做‘欲’,今人叫做‘要’。古人叫做‘至’,今人叫做‘到’。古人叫做‘溺’,今人叫做‘尿’。本来同是一字,声音少许变了。并无雅俗可言,何必纷纷胡闹?至于古人叫‘字’,今人叫‘号’;古人悬梁,今人上吊;古名虽未必不佳,今名又何尝不妙?至于古人乘舆,今人作轿;古人加冠束帻[zé],今人但知戴帽;这都是古所没有,而后人所创造。若必叫帽作巾,叫轿作舆,岂非张冠李戴,认虎作豹??????”

新诗欣赏

一

我大清早起,

站在人家屋角上哑哑的啼

人家讨嫌我,说我不吉利;──

我不能呢呢喃喃讨人家的欢喜!

二

天寒风紧,无枝可栖。

我整日里飞去飞回,整日里又寒又饥。──

我不能带着鞘儿,翁翁央央的替人家飞;

不能叫人家系在竹竿头,赚一把小米!

老鸦(胡适)

1915年9月在上海创办《青年杂志》(《新青年》),提出“民主”和“科学”的口号,发起新文化运动;1917年提出“文学革命”的口号。

1917年,在《新青年》上发表《文学改良刍议》,主张用白话文代替文言文。

1918年9月在《新青年》发表中国文学史第一篇白话小说《狂人日记》,以新文学的形式深刻揭露封建礼教的吃人本质,显示了文学革命的成果,推动了新文化运动发展。

进步性:

新文化运动动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼,为五四运动起到了思想宣传和铺垫的作用。

新文化运动的影响:

局限性:

新文化运动对中国传统文化的看法带有一定的片面性,但它打开了遏制新思想潮流的闸门,掀起了一股思想解放的潮流。

新文化运动

兴起标志:

陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等

1915年陈独秀创办《青年杂志》,发表《敬告青年》。

旗帜(口号、核心):

主要阵地:

《新青年》和北京大学

代表人物:

主要内容:

思想革命:

民主和科学

文学革命:

抨击旧道德和旧文化;提倡民主和科学。

历史意义(进步性和局限性):

性质:

推倒旧文学,建设新文学,倡导白话文。

伟大的思想解放运动

一、新文化运动的兴起

进步性:

新文化运动动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼,为五四运动起到了思想宣传和铺垫的作用。

局限性:

新文化运动对中国传统文化的看法带有一定的片面性,但它打开了遏制新思想潮流的闸门,掀起了一股思想解放的潮流。

新文化运动在当时中国社会产生的影响:

李欣淑幼年时,父亲为其定了亲,未婚夫不幸去世,父母叫她去守“望门寡”。后来她在女校读了书,,到北京工读。她说“我于今决计尊重我个人的人格,积极和环境奋斗,向光明人生大路迈进”。

——1919年末长沙《大公报》

第一桩西式离婚案

解放了人们的思想,动摇了封建道德礼教的统治地位。

1922年11月8日《新浙江》登载了大诗人徐志摩和妻子张幼仪的离婚声明。徐志摩爱上了林徽因,于是选择了和家庭包办的妻子张幼仪离婚。离婚后的张幼仪开始学习德语,后单担任苏州大学德语教授,并投身金融界,成为中国银行第一位女总裁。

对中国传统文化的看法有一定的片面性

中国人(至少是知识分子)逐渐建立了一个牢不可破的观念,即以为中国文化传统是现代化的主要障碍;现代化即是西化,而必须以彻底摧毁中国文化传统为其前提。”

--余英时《“五四”新文化运动的反思》

材料二:新文化运动的倡导者钱玄同认为“惟有将中国书籍一概束之高阁一法”,才能避免“中毒”,甚至要“废灭汉文”、采用世界语

说说新文化运动存在怎样的局限?

如何对待传统文化和外来文化?

取其精华、去其糟粕;

以我为主、为我所用;

辩证取舍、择善而从。

对东、西方文化全面

否定或肯定

材料一:“无论政治学术道德文章,西洋的法子和中国的法子,绝对是两样,断不可调和迁就的”。“若是决计革新,一切都应该采用西洋的新法子,不必拿什么国粹、国情的话来捣乱”

——陈独秀

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹