四年级上册数学教案-8.1 平均数冀教版(表格式教案)

文档属性

| 名称 | 四年级上册数学教案-8.1 平均数冀教版(表格式教案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 178.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-09-23 06:42:57 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

学校名称

课例名称

平均数

教师姓名

学段学科

教材版本

冀教版

章节

第八单元第一课时

年级

四年级

教学目标

结合具体事例,经历认识平均数,求平均数以及讨论平均数意义的过程。初步体会平均数的作用,能计算平均数,了解平均数的实际意义。3、积极参加数学活动,体会用“平均成绩”说明问题的公平性。

教学重难点

体会用有“平均成绩”比较哪个组成绩好的公平性,了解平均数的意义。

学情分析

由于学生已经具备平均分的基础知识,所以应着重让学生理解平均数的意义,在此基础上学生能容易列出算式进行计算。小学四年级的学生大多9-10岁,心理发展仍然处于行为把握阶段,他们认识事物的特点是需要通过直观演示,才能明白事物,把握事理。故本节通过情境导入,观察思考来促进学生的感知,进而让学生理解平均数的意义并掌握求平均数的计算方法。

教学方法

由于平均数意义比较抽象、难以理解,我尽量通过电子白板直观演示,自主探索和合作交流的方法,创造有利于学生主动求知的学习环境。

教学过程

教学流程图教学过程一、创设情境,初步感受平均数师:这是谁,姚明在赛场上有着出色的表现。老师发现同学们体育课上都喜欢打篮球,平时都是老师来给你们当裁判,今天咱们换个角色,你们来当回小裁判。那我们一起来看一看,这是五三班一组和二组的投球成绩。请先自己读题,说说你了解到哪些信息?(出示课件1)生读题了解信息。师:请你结合信息,想一想选哪组参加比赛?请先想一想,如果需要自己写一写。全班交流。师:谁的想法和他一样?看来大家都知道比平均数的方法。比平均数似乎有乎理。到底什么是平均数呢?【设计意图:以学生所喜欢的有着活动经验的比赛情境谈话引入,借助角色转换拉近师生关系,并激活学生已有的生活经验,在“两组人数不相等,每人投中的个数不完全相同”的情境中,让学生自主选择比较的方法,在讨论和辩论的过程中,引发学生的认知冲突,体会到“比总数不公平”,产生进一步探索的欲望。借助生活经验和对平均数的一些了解,想到“通过求出每组的平均数”,初步知道采用比平均数的方法才公平,感受学习平均数的必要性。】探索平均数并求平均数(一)、揭示概念,理解实际意义师:什么是平均数呢?我们一起结合一个图看一看。老师把一组和二组每人投中的个数转化成这样的图。这是张华投中的8个,我把每个人投中的个数都变成这样的图。下面我们就结合这个图,来认识一下什么是平均数。大家看这个图当中,一组当中有的人投中的多,有的人投中的少,怎么比呀?咱们有什么办法让它们看起来一样多呢?全班共同完成一组的操作。师:这个7就是原来这几个数的平均数。比如:7就是8、7、6、7的平均数。刚才把一组里多的给少的一些。再来一起看看二组,能不能用同样的方法补一补。咱们一起来看看。师生共同完成二组的操作。师:这个平均数6,是二组里实际每个人投中的个数吗?那它代表什么?在教师引导下学生明白“平均数代表的是一组的整体水平。”师:6并不是每个人实际投中的个数,代表的是二组的整体水平。再来看一看一组,一组看起来每人投中7个,这个7代表什么?生:代表一组的整体水平。师:比一比,哪组成绩好?生:一组。【设计意图:首先利用直观形象的象形统计图,通过拖动小球的动态“移多补少”过程,让小组内每个队员的投中个数看起来同样多,从而达到每组队员的整体水平的直观化,为理解平均数代表整体水平提供感性支撑,同时帮助学生感受用平均数进行比较的合理性。两次在直观图上通过“移多补少”求得平均数,而不是先通过计算求平均数。这样做,强化平均数“匀一匀”的产生过程,亦助于对平均数能刻画一组数据的整体水平的直观理解,避免学生原有思维定势的影响,淡化学生对“平均分”的认识,强化对平均数意义而非算法的理解,从而突破重点。】(二)、探究算法,自主尝试。活动二

用计算的方法求平均数师:刚才我们通过把多的补给少的一些,得到了平均数,你还能不能用算式求求平均数呢?指名学生说每一步求的是什么,并适时板书算式。【设计意图:学生主动经历了平均数概念的建立过程,而且之前具有一定的求平均数的经验,所以其计算方法很容易得到,虽然是教学重点,但无需老师过多的教学。】(三)、试一试师:刚才我们通过帮五三班解决哪组成绩好的问题,知道了什么是平均数,还知道了平均数代表一组的平均水平,又知道了怎么求平均数。生活中还有很多和平均数有关的事例,咱们再来一起看一看。出示亮亮家一星期丢弃垃圾袋的统计表,学生自己读题并试做。师巡视,展示学生的做法并全班交流每一步求的是什么。【设计意图:通过实物展台,展示学生的做法,并在全班交流中掌握求平均数的方法。】三、联系生活,灵活运用(一)、练习1

理解“平均寿命大约77岁”师:我们帮亮亮家求每天丢弃垃圾袋的个数。生活中还有很多关于平均数的例子。今天早上出门,我碰到了隔壁的王奶奶,她愁眉苦脸的,我就问:“王奶奶,您遇到什么烦心事了吗?”王奶奶拉住我说:“苏老师,今天早上我在报纸上看到一份数据,说咱们中国女性的平均寿命大约是77岁。可我今年已经76岁了,是不是我只能活到明年了?”请你们帮帮我,用咱们今天学的平均数的知识安慰安慰王奶奶吧。全班交流。师:我想老奶奶听了你们的话,这下一定放心了,只要注意养生,合理饮食,我还是能活大岁数的嘛。(二)、练习2

求小小冷饮店平均每天的销售量师:在帮王奶奶解决了她的烦恼后,我们再来帮帮小小冷饮店吧。出示练习,独立尝试,并全班交流。【设计意图:通过生活中的事例,一方面进一步理解平均数的意义;第二是渗透思想教育,让学生的知识和思想协调发展;第三是感受数学与生活的联系,促使学生以后学好数学,关注生活。】全课总结师:同学们,这节课我们认识了平均数,学习了求平均数的方法,那么让我们做个有心人,在以后的生活均细细去体会吧。

教学反思

对本节课的达成效果做以下反思:首先,通过“移多补少”的操作,初步体会平均数的意义,的达成效果较好。在讨论“哪组成绩好”时,孩子们已经提到比平均数的方法,我问“什么是平均数,为什么比平均数就能说明哪组成绩好呢”,却没几个孩子举手,说明知道求平均数的孩子并不清楚到底什么是平均数以及平均数的意义?在把表格转化成图后,通过移多补少的操作,把每组里每个人投的球变成同样多的直观图后,孩子们结合直观图体会到平均数代表的是“每组的平均水平”。但是在语言的表达上,有的孩子不能准确地说出“平均数代表的是一组的整体水平。”,只能说出“6,7是平均数”。即对“平均数的意义”体会还是不够深刻。孩子们都有用鼠标的操作经验。如果这里让每个学生动手试一试,拖一拖,我想对于达成教学目标,突破重点效果会更好。另外在理解“平均数是介于最大数与最小数之间的”没有给学生充足的观察和讨论时间,对于有的同学理解程度稍差一点。如果再上这堂课,我会通过观察数据,和直观图两方面来让学生充分体会这一部分内容。随着教学的不断深入,我越来越强烈地感受到,对课堂的掌控和开掘还存在不足,我需要学习和有待提高的地方还有很多。因此十分期待能够得到各位专家、领导的批评与指正。

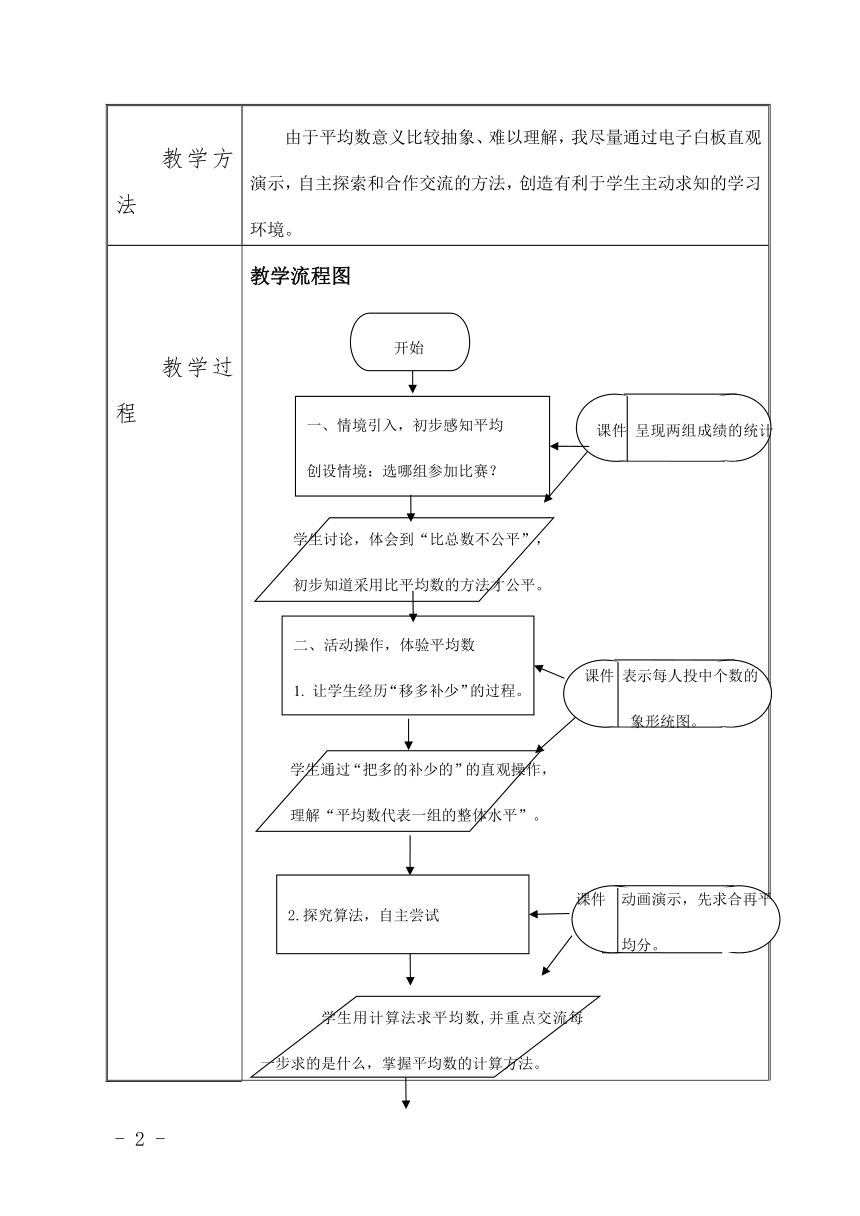

开始

课件

呈现两组成绩的统计表。

1、情境引入,初步感知平均

创设情境:选哪组参加比赛?

学生讨论,体会到“比总数不公平”,初步知道采用比平均数的方法才公平。

二、活动操作,体验平均数

1.

让学生经历“移多补少”的过程。

设问:怎么操作让每个人投中的个数看起来一样多?

课件

表示每人投中个数的

象形统图。

学生通过“把多的补少的”的直观操作,理解“平均数代表一组的整体水平”。

课件

动画演示,先求合再平

均分。

2.探究算法,自主尝试

设问:还有什么方法求平均数?

学生用计算法求平均数,并重点交流每一步求的是什么,掌握平均数的计算方法。

。

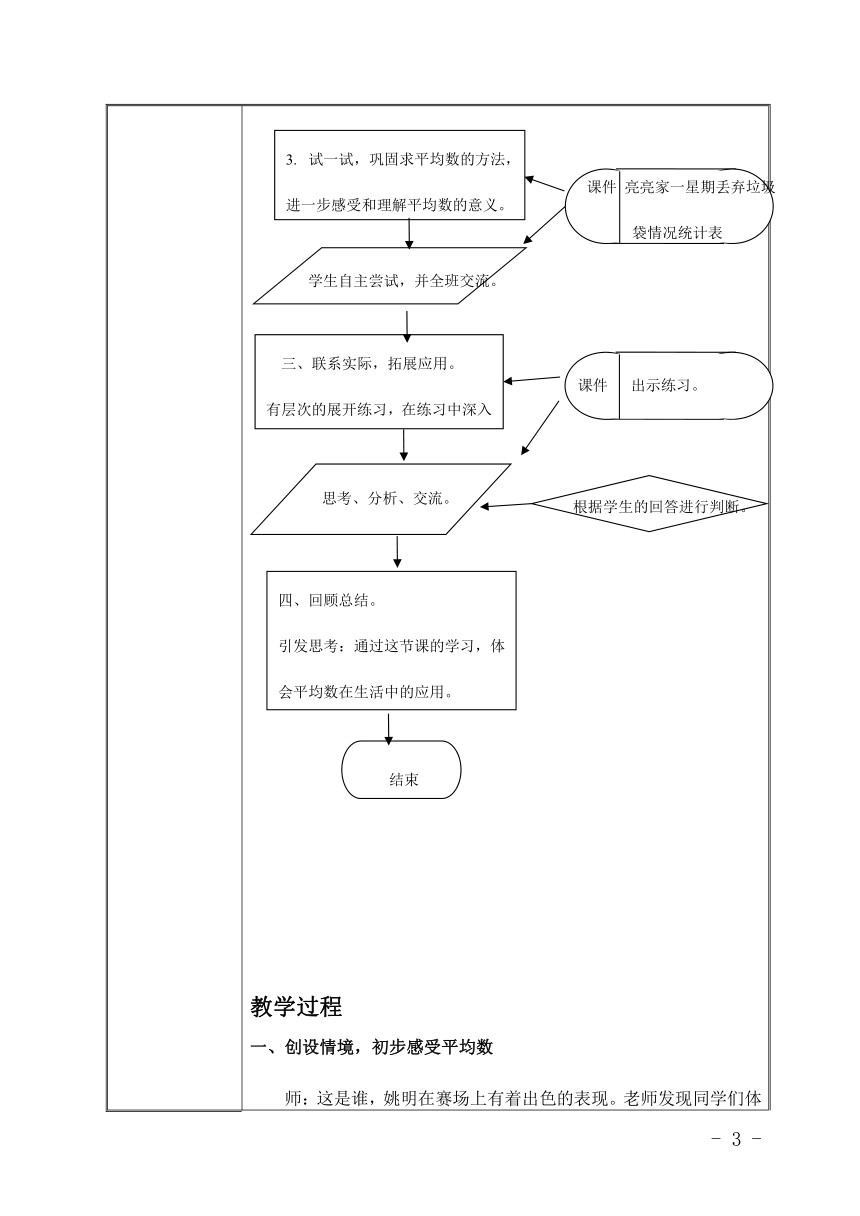

3.

试一试,巩固求平均数的方法,

进一步感受和理解平均数的意义。

课件

亮亮家一星期丢弃垃圾袋情况统计表

学生自主尝试,并全班交流。

三、联系实际,拓展应用。

有层次的展开练习,在练习中深入

引导学生体会生活中的平均数。

课件

出示练习。

思考、分析、交流。

根据学生的回答进行判断。

四、回顾总结。

引发思考:通过这节课的学习,体

会平均数在生活中的应用。

结束

PAGE

-

2

-

学校名称

课例名称

平均数

教师姓名

学段学科

教材版本

冀教版

章节

第八单元第一课时

年级

四年级

教学目标

结合具体事例,经历认识平均数,求平均数以及讨论平均数意义的过程。初步体会平均数的作用,能计算平均数,了解平均数的实际意义。3、积极参加数学活动,体会用“平均成绩”说明问题的公平性。

教学重难点

体会用有“平均成绩”比较哪个组成绩好的公平性,了解平均数的意义。

学情分析

由于学生已经具备平均分的基础知识,所以应着重让学生理解平均数的意义,在此基础上学生能容易列出算式进行计算。小学四年级的学生大多9-10岁,心理发展仍然处于行为把握阶段,他们认识事物的特点是需要通过直观演示,才能明白事物,把握事理。故本节通过情境导入,观察思考来促进学生的感知,进而让学生理解平均数的意义并掌握求平均数的计算方法。

教学方法

由于平均数意义比较抽象、难以理解,我尽量通过电子白板直观演示,自主探索和合作交流的方法,创造有利于学生主动求知的学习环境。

教学过程

教学流程图教学过程一、创设情境,初步感受平均数师:这是谁,姚明在赛场上有着出色的表现。老师发现同学们体育课上都喜欢打篮球,平时都是老师来给你们当裁判,今天咱们换个角色,你们来当回小裁判。那我们一起来看一看,这是五三班一组和二组的投球成绩。请先自己读题,说说你了解到哪些信息?(出示课件1)生读题了解信息。师:请你结合信息,想一想选哪组参加比赛?请先想一想,如果需要自己写一写。全班交流。师:谁的想法和他一样?看来大家都知道比平均数的方法。比平均数似乎有乎理。到底什么是平均数呢?【设计意图:以学生所喜欢的有着活动经验的比赛情境谈话引入,借助角色转换拉近师生关系,并激活学生已有的生活经验,在“两组人数不相等,每人投中的个数不完全相同”的情境中,让学生自主选择比较的方法,在讨论和辩论的过程中,引发学生的认知冲突,体会到“比总数不公平”,产生进一步探索的欲望。借助生活经验和对平均数的一些了解,想到“通过求出每组的平均数”,初步知道采用比平均数的方法才公平,感受学习平均数的必要性。】探索平均数并求平均数(一)、揭示概念,理解实际意义师:什么是平均数呢?我们一起结合一个图看一看。老师把一组和二组每人投中的个数转化成这样的图。这是张华投中的8个,我把每个人投中的个数都变成这样的图。下面我们就结合这个图,来认识一下什么是平均数。大家看这个图当中,一组当中有的人投中的多,有的人投中的少,怎么比呀?咱们有什么办法让它们看起来一样多呢?全班共同完成一组的操作。师:这个7就是原来这几个数的平均数。比如:7就是8、7、6、7的平均数。刚才把一组里多的给少的一些。再来一起看看二组,能不能用同样的方法补一补。咱们一起来看看。师生共同完成二组的操作。师:这个平均数6,是二组里实际每个人投中的个数吗?那它代表什么?在教师引导下学生明白“平均数代表的是一组的整体水平。”师:6并不是每个人实际投中的个数,代表的是二组的整体水平。再来看一看一组,一组看起来每人投中7个,这个7代表什么?生:代表一组的整体水平。师:比一比,哪组成绩好?生:一组。【设计意图:首先利用直观形象的象形统计图,通过拖动小球的动态“移多补少”过程,让小组内每个队员的投中个数看起来同样多,从而达到每组队员的整体水平的直观化,为理解平均数代表整体水平提供感性支撑,同时帮助学生感受用平均数进行比较的合理性。两次在直观图上通过“移多补少”求得平均数,而不是先通过计算求平均数。这样做,强化平均数“匀一匀”的产生过程,亦助于对平均数能刻画一组数据的整体水平的直观理解,避免学生原有思维定势的影响,淡化学生对“平均分”的认识,强化对平均数意义而非算法的理解,从而突破重点。】(二)、探究算法,自主尝试。活动二

用计算的方法求平均数师:刚才我们通过把多的补给少的一些,得到了平均数,你还能不能用算式求求平均数呢?指名学生说每一步求的是什么,并适时板书算式。【设计意图:学生主动经历了平均数概念的建立过程,而且之前具有一定的求平均数的经验,所以其计算方法很容易得到,虽然是教学重点,但无需老师过多的教学。】(三)、试一试师:刚才我们通过帮五三班解决哪组成绩好的问题,知道了什么是平均数,还知道了平均数代表一组的平均水平,又知道了怎么求平均数。生活中还有很多和平均数有关的事例,咱们再来一起看一看。出示亮亮家一星期丢弃垃圾袋的统计表,学生自己读题并试做。师巡视,展示学生的做法并全班交流每一步求的是什么。【设计意图:通过实物展台,展示学生的做法,并在全班交流中掌握求平均数的方法。】三、联系生活,灵活运用(一)、练习1

理解“平均寿命大约77岁”师:我们帮亮亮家求每天丢弃垃圾袋的个数。生活中还有很多关于平均数的例子。今天早上出门,我碰到了隔壁的王奶奶,她愁眉苦脸的,我就问:“王奶奶,您遇到什么烦心事了吗?”王奶奶拉住我说:“苏老师,今天早上我在报纸上看到一份数据,说咱们中国女性的平均寿命大约是77岁。可我今年已经76岁了,是不是我只能活到明年了?”请你们帮帮我,用咱们今天学的平均数的知识安慰安慰王奶奶吧。全班交流。师:我想老奶奶听了你们的话,这下一定放心了,只要注意养生,合理饮食,我还是能活大岁数的嘛。(二)、练习2

求小小冷饮店平均每天的销售量师:在帮王奶奶解决了她的烦恼后,我们再来帮帮小小冷饮店吧。出示练习,独立尝试,并全班交流。【设计意图:通过生活中的事例,一方面进一步理解平均数的意义;第二是渗透思想教育,让学生的知识和思想协调发展;第三是感受数学与生活的联系,促使学生以后学好数学,关注生活。】全课总结师:同学们,这节课我们认识了平均数,学习了求平均数的方法,那么让我们做个有心人,在以后的生活均细细去体会吧。

教学反思

对本节课的达成效果做以下反思:首先,通过“移多补少”的操作,初步体会平均数的意义,的达成效果较好。在讨论“哪组成绩好”时,孩子们已经提到比平均数的方法,我问“什么是平均数,为什么比平均数就能说明哪组成绩好呢”,却没几个孩子举手,说明知道求平均数的孩子并不清楚到底什么是平均数以及平均数的意义?在把表格转化成图后,通过移多补少的操作,把每组里每个人投的球变成同样多的直观图后,孩子们结合直观图体会到平均数代表的是“每组的平均水平”。但是在语言的表达上,有的孩子不能准确地说出“平均数代表的是一组的整体水平。”,只能说出“6,7是平均数”。即对“平均数的意义”体会还是不够深刻。孩子们都有用鼠标的操作经验。如果这里让每个学生动手试一试,拖一拖,我想对于达成教学目标,突破重点效果会更好。另外在理解“平均数是介于最大数与最小数之间的”没有给学生充足的观察和讨论时间,对于有的同学理解程度稍差一点。如果再上这堂课,我会通过观察数据,和直观图两方面来让学生充分体会这一部分内容。随着教学的不断深入,我越来越强烈地感受到,对课堂的掌控和开掘还存在不足,我需要学习和有待提高的地方还有很多。因此十分期待能够得到各位专家、领导的批评与指正。

开始

课件

呈现两组成绩的统计表。

1、情境引入,初步感知平均

创设情境:选哪组参加比赛?

学生讨论,体会到“比总数不公平”,初步知道采用比平均数的方法才公平。

二、活动操作,体验平均数

1.

让学生经历“移多补少”的过程。

设问:怎么操作让每个人投中的个数看起来一样多?

课件

表示每人投中个数的

象形统图。

学生通过“把多的补少的”的直观操作,理解“平均数代表一组的整体水平”。

课件

动画演示,先求合再平

均分。

2.探究算法,自主尝试

设问:还有什么方法求平均数?

学生用计算法求平均数,并重点交流每一步求的是什么,掌握平均数的计算方法。

。

3.

试一试,巩固求平均数的方法,

进一步感受和理解平均数的意义。

课件

亮亮家一星期丢弃垃圾袋情况统计表

学生自主尝试,并全班交流。

三、联系实际,拓展应用。

有层次的展开练习,在练习中深入

引导学生体会生活中的平均数。

课件

出示练习。

思考、分析、交流。

根据学生的回答进行判断。

四、回顾总结。

引发思考:通过这节课的学习,体

会平均数在生活中的应用。

结束

PAGE

-

2

-