语文课件:6.21《石钟山记》--4(沪教版)

文档属性

| 名称 | 语文课件:6.21《石钟山记》--4(沪教版) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 874.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2010-08-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件21张PPT。 苏轼

学习目标:1.理解课文所阐发的人生哲理,学习

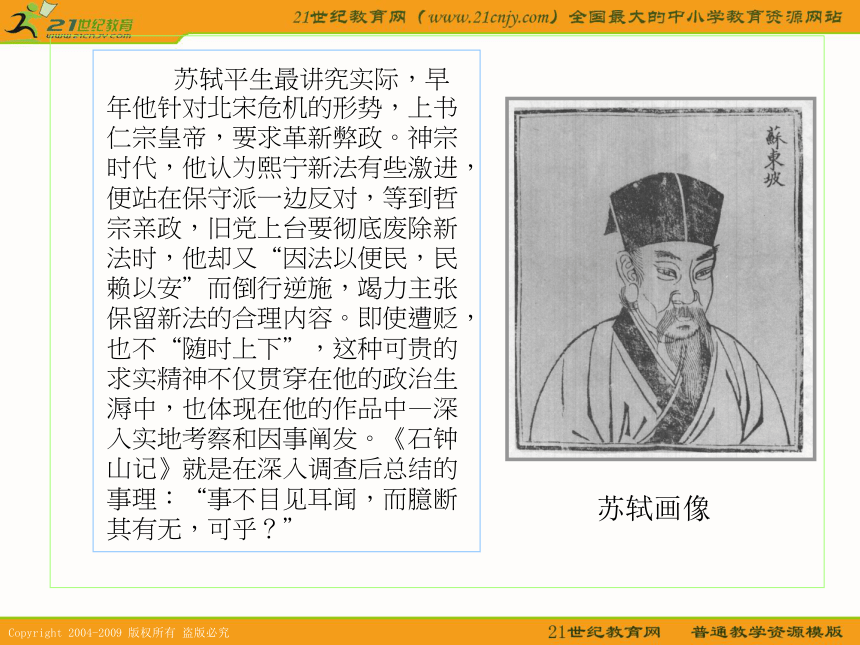

作者反对臆断、重视考察的精神。2.积累文言常用词语,了解文中的 词类活用现象。3.背诵全文。体会文章语言之美。 苏轼平生最讲究实际,早年他针对北宋危机的形势,上书仁宗皇帝,要求革新弊政。神宗时代,他认为熙宁新法有些激进,便站在保守派一边反对,等到哲宗亲政,旧党上台要彻底废除新法时,他却又“因法以便民,民赖以安”而倒行逆施,竭力主张保留新法的合理内容。即使遭贬,也不“随时上下”,这种可贵的求实精神不仅贯穿在他的政治生溽中,也体现在他的作品中—深入实地考察和因事阐发。《石钟山记》就是在深入调查后总结的事理:“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”

苏轼画像

蠡( ) 郦( ) 桴( )

铿( ) 莫( ) 栖鹘( )

磔磔( ) 噌吰( )

罅( ) 窾坎( )

镗鞳( )识( ) 无射( )

lǐLì fúkēnɡmùqīhúzhézhéchēnɡhónɡxiàkuǎnkǎntānɡtàzhìwúyì正音:

1.文中哪句话表达了本文的中 心思想?

自读、研讨2.作者写作本文的意图是什么?

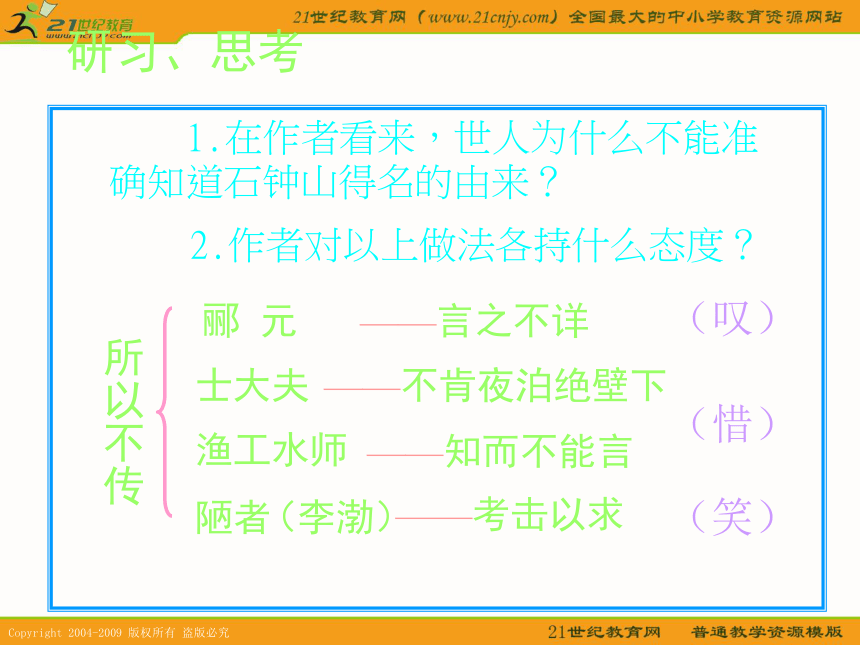

1.在作者看来,世人为什么不能准

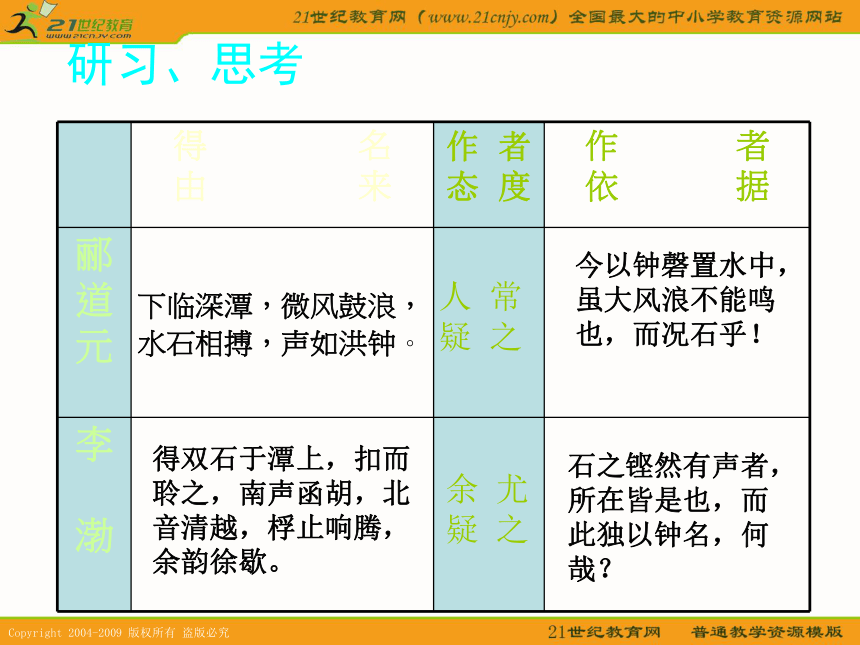

确知道石钟山得名的由来?2.作者对以上做法各持什么态度? 郦 元士大夫渔工水师陋者——言之不详——不肯夜泊绝壁下——知而不能言(李渤) ——考击以求(叹) (笑) 所以不传 (惜)研习、思考研习、思考下临深潭,微风鼓浪,

水石相搏,声如洪钟。人 常

疑 之今以钟磬置水中,

虽大风浪不能鸣

也,而况石乎!得双石于潭上,扣而

聆之,南声函胡,北

音清越,桴止响腾,

余韵徐歇。余 尤

疑 之石之铿然有声者,

所在皆是也,而

此独以钟名,何

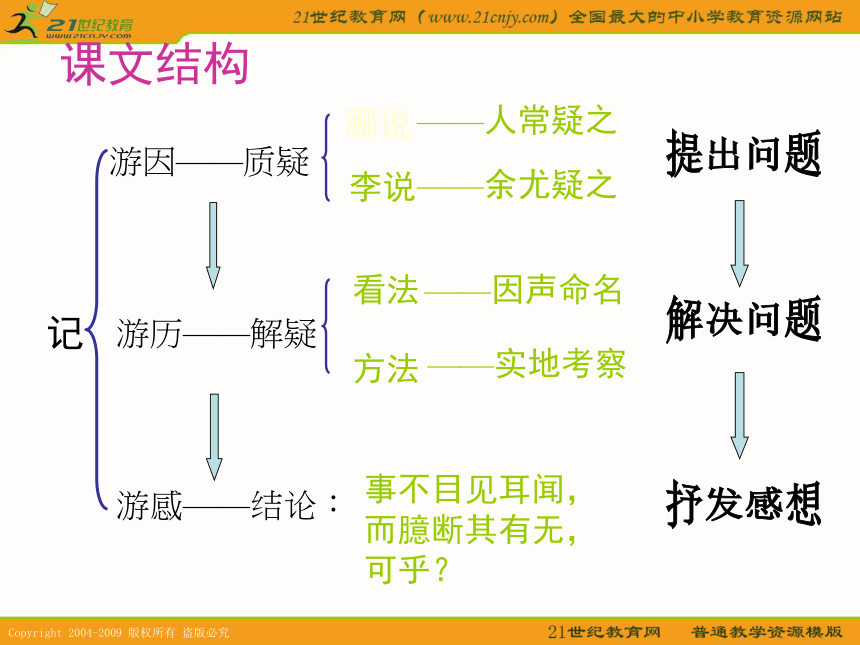

哉?游因——质疑郦说游历——解疑看法——因声命名方法游感——结论:提出问题解决问题抒发感想记李说——人常疑之——余尤疑之——实地考察事不目见耳闻,

而臆断其有无,

可乎?课文结构品味、探讨1.作者对石钟山得名由来的探究,

表现了怎样的精神?对此你有什么感

想?

2.由课文题注可知,其实苏轼关于石

钟山得名由来的看法也是错误的,那

么怎样理解本文的价值和意义所在? 石钟山,在现在江西湖口鄱阳湖东岸,有南北二山。

明清时有人认为苏轼关于石钟山得名由来的说法也是错误的,正确的说法是:“该全山皆空,如钟覆地,故得钟名。”现在认为得名的原因是它既有钟形,又有钟“声”。 题西林壁?苏轼

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

比较本文与《游褒禅山记》在内容、结构、写法等方面的异同。古今异义 1、余自齐安舟行适临汝

2、空中而多窍

3、自以为得其实古:往,到。今:适合,舒服。古:中间是空的。今:天空中。古:两个词连用。其,那,指示代词。实,事情真相,名词。今:一个词。义为“实质上”。

词类活用⑴微风鼓浪:鼓,吹起,名词作动词.

⑵余自临安舟行适临汝:舟,乘船,名词作状语.

⑶事不目见耳闻而臆断其有无:目,亲眼;耳,亲耳,名词作状语.

⑷虽大风浪不能鸣也:鸣,使......鸣,动词的使动用法.

一词多义 自

自以为得之矣

余自齐安舟行适临汝焉

崆崆焉

微波入焉(自己。代词)(从。介词)(相当于“然”。

形容词词尾)

(兼词,“于是”

即“到那里”)

搏

水石相搏

森然欲搏人

莫

至莫夜月明

故莫能知得

得双石于潭上

因得观所谓石钟者

鼓

如钟鼓不绝

微风鼓浪(击,打。动词)(抓,扑。动词)

(通“暮”,名词)

(不。否定性副词)

(发现,找到。动词)

(能够。助动词)

(一种乐器。名词)

(拍。名词作动词)

始

至唐李渤始访其遗踪

始舍于其址

是

是说也,人常疑之

所在皆是也遗

至唐李渤始访其遗踪

使人遗赵王书 (才。副词)

(当初。副词)

(这。代词)

(这样。代词)

(遗留。动词)(送给。动词)

特殊句式

宾语前置。

这些句子在结构上有如下特点:

名词(形容词)+否定词+动词+代词

主 语 谓语 宾语

注意:古汉语否定句,代词作宾语时,宾语前置

石之铿然有声者,所在皆是也

古之人不余欺也(定语后置)

(宾语前置)

规律:否定句中,代词作宾语,宾语前置

通假字

⑴ 南声函胡,北音清越:函胡=含糊,重浊而模糊.

⑵于乱石间择其一二扣之:扣=叩,敲击.

⑶ 至莫夜月明:莫=暮,晚上.

⑷ 汝识之乎:识=志,记住.

1、背诵全文,完成课后练习一、三、四。

2、研读苏轼的文章,结合作者的人生经历和思想,自选角度,写一篇研究性文章。

作业:

学习目标:1.理解课文所阐发的人生哲理,学习

作者反对臆断、重视考察的精神。2.积累文言常用词语,了解文中的 词类活用现象。3.背诵全文。体会文章语言之美。 苏轼平生最讲究实际,早年他针对北宋危机的形势,上书仁宗皇帝,要求革新弊政。神宗时代,他认为熙宁新法有些激进,便站在保守派一边反对,等到哲宗亲政,旧党上台要彻底废除新法时,他却又“因法以便民,民赖以安”而倒行逆施,竭力主张保留新法的合理内容。即使遭贬,也不“随时上下”,这种可贵的求实精神不仅贯穿在他的政治生溽中,也体现在他的作品中—深入实地考察和因事阐发。《石钟山记》就是在深入调查后总结的事理:“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”

苏轼画像

蠡( ) 郦( ) 桴( )

铿( ) 莫( ) 栖鹘( )

磔磔( ) 噌吰( )

罅( ) 窾坎( )

镗鞳( )识( ) 无射( )

lǐLì fúkēnɡmùqīhúzhézhéchēnɡhónɡxiàkuǎnkǎntānɡtàzhìwúyì正音:

1.文中哪句话表达了本文的中 心思想?

自读、研讨2.作者写作本文的意图是什么?

1.在作者看来,世人为什么不能准

确知道石钟山得名的由来?2.作者对以上做法各持什么态度? 郦 元士大夫渔工水师陋者——言之不详——不肯夜泊绝壁下——知而不能言(李渤) ——考击以求(叹) (笑) 所以不传 (惜)研习、思考研习、思考下临深潭,微风鼓浪,

水石相搏,声如洪钟。人 常

疑 之今以钟磬置水中,

虽大风浪不能鸣

也,而况石乎!得双石于潭上,扣而

聆之,南声函胡,北

音清越,桴止响腾,

余韵徐歇。余 尤

疑 之石之铿然有声者,

所在皆是也,而

此独以钟名,何

哉?游因——质疑郦说游历——解疑看法——因声命名方法游感——结论:提出问题解决问题抒发感想记李说——人常疑之——余尤疑之——实地考察事不目见耳闻,

而臆断其有无,

可乎?课文结构品味、探讨1.作者对石钟山得名由来的探究,

表现了怎样的精神?对此你有什么感

想?

2.由课文题注可知,其实苏轼关于石

钟山得名由来的看法也是错误的,那

么怎样理解本文的价值和意义所在? 石钟山,在现在江西湖口鄱阳湖东岸,有南北二山。

明清时有人认为苏轼关于石钟山得名由来的说法也是错误的,正确的说法是:“该全山皆空,如钟覆地,故得钟名。”现在认为得名的原因是它既有钟形,又有钟“声”。 题西林壁?苏轼

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

比较本文与《游褒禅山记》在内容、结构、写法等方面的异同。古今异义 1、余自齐安舟行适临汝

2、空中而多窍

3、自以为得其实古:往,到。今:适合,舒服。古:中间是空的。今:天空中。古:两个词连用。其,那,指示代词。实,事情真相,名词。今:一个词。义为“实质上”。

词类活用⑴微风鼓浪:鼓,吹起,名词作动词.

⑵余自临安舟行适临汝:舟,乘船,名词作状语.

⑶事不目见耳闻而臆断其有无:目,亲眼;耳,亲耳,名词作状语.

⑷虽大风浪不能鸣也:鸣,使......鸣,动词的使动用法.

一词多义 自

自以为得之矣

余自齐安舟行适临汝焉

崆崆焉

微波入焉(自己。代词)(从。介词)(相当于“然”。

形容词词尾)

(兼词,“于是”

即“到那里”)

搏

水石相搏

森然欲搏人

莫

至莫夜月明

故莫能知得

得双石于潭上

因得观所谓石钟者

鼓

如钟鼓不绝

微风鼓浪(击,打。动词)(抓,扑。动词)

(通“暮”,名词)

(不。否定性副词)

(发现,找到。动词)

(能够。助动词)

(一种乐器。名词)

(拍。名词作动词)

始

至唐李渤始访其遗踪

始舍于其址

是

是说也,人常疑之

所在皆是也遗

至唐李渤始访其遗踪

使人遗赵王书 (才。副词)

(当初。副词)

(这。代词)

(这样。代词)

(遗留。动词)(送给。动词)

特殊句式

宾语前置。

这些句子在结构上有如下特点:

名词(形容词)+否定词+动词+代词

主 语 谓语 宾语

注意:古汉语否定句,代词作宾语时,宾语前置

石之铿然有声者,所在皆是也

古之人不余欺也(定语后置)

(宾语前置)

规律:否定句中,代词作宾语,宾语前置

通假字

⑴ 南声函胡,北音清越:函胡=含糊,重浊而模糊.

⑵于乱石间择其一二扣之:扣=叩,敲击.

⑶ 至莫夜月明:莫=暮,晚上.

⑷ 汝识之乎:识=志,记住.

1、背诵全文,完成课后练习一、三、四。

2、研读苏轼的文章,结合作者的人生经历和思想,自选角度,写一篇研究性文章。

作业: