语文课件:6.21《石钟山记》--7(沪教版)

文档属性

| 名称 | 语文课件:6.21《石钟山记》--7(沪教版) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2010-08-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

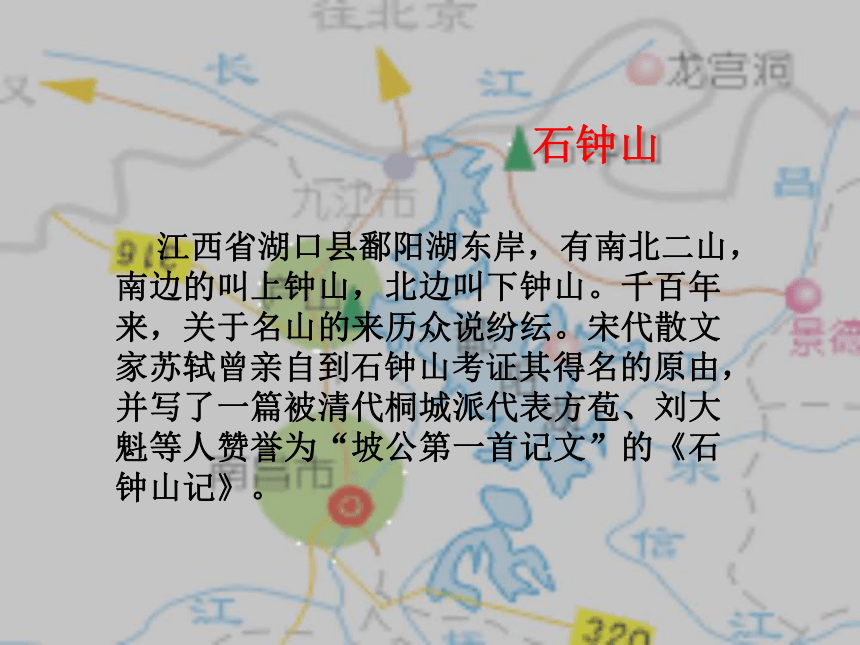

课件23张PPT。 江西省湖口县鄱阳湖东岸,有南北二山,南边的叫上钟山,北边叫下钟山。千百年来,关于名山的来历众说纷纭。宋代散文家苏轼曾亲自到石钟山考证其得名的原由,并写了一篇被清代桐城派代表方苞、刘大魁等人赞誉为“坡公第一首记文”的《石钟山记》。石钟山石钟山字子瞻,号东坡居士,谥号文忠,北宋眉山人。

北宋文学家,诗,与黄庭坚并称“苏黄”;词,开创豪放词风与辛弃疾和称为“苏辛”;文,“唐宋八大家”之一,“三苏”之一。

书画亦是大家。与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。

作品《苏东坡全集》

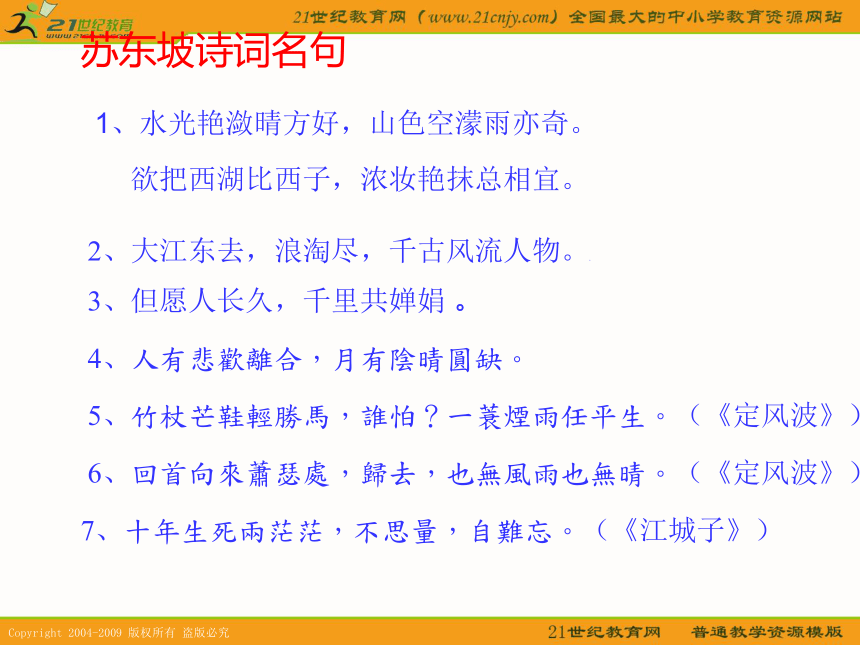

苏轼 苏东坡诗词名句

1、水光艳潋晴方好,山色空濛雨亦奇。

2、大江东去,浪淘尽,千古风流人物。.

欲把西湖比西子,浓妆艳抹总相宜。

3、但愿人长久,千里共婵娟 。

4、人有悲歡離合,月有陰晴圓缺。

5、竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。(《定风波》)

6、回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。(《定风波》)

7、十年生死兩茫茫,不思量,自難忘。(《江城子》)自读自研课文1、划出课文的通假字、词类活 用的字词、特殊句式等。

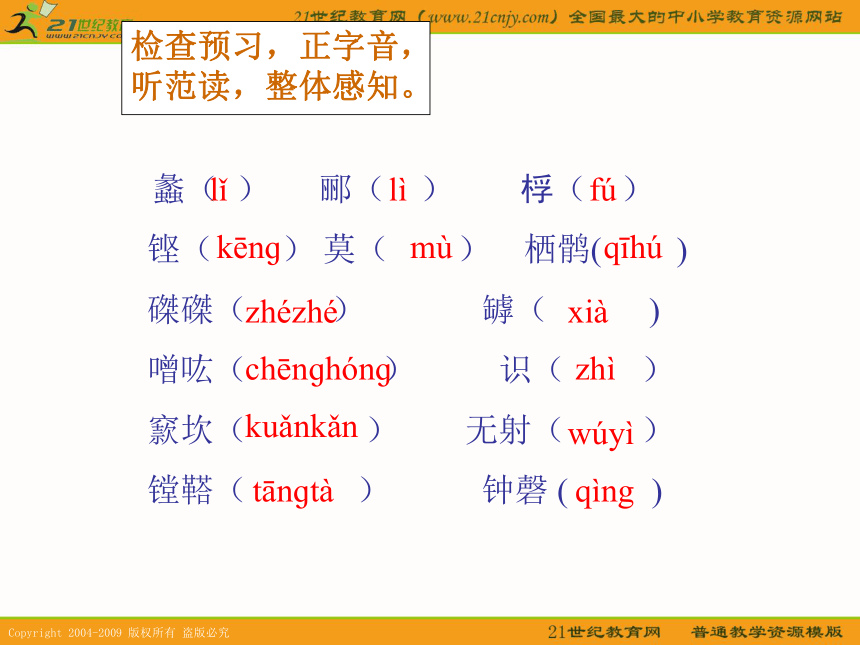

2、理清课文的整体思路:课文是围绕什么中心展开的?检查预习,正字音,听范读,整体感知。 蠡( ) 郦( ) 桴( )

铿( ) 莫( ) 栖鹘( )

磔磔( ) 罅( )

噌吰( ) 识( )

窾坎( ) 无射( )

镗鞳( ) 钟磬 ( )

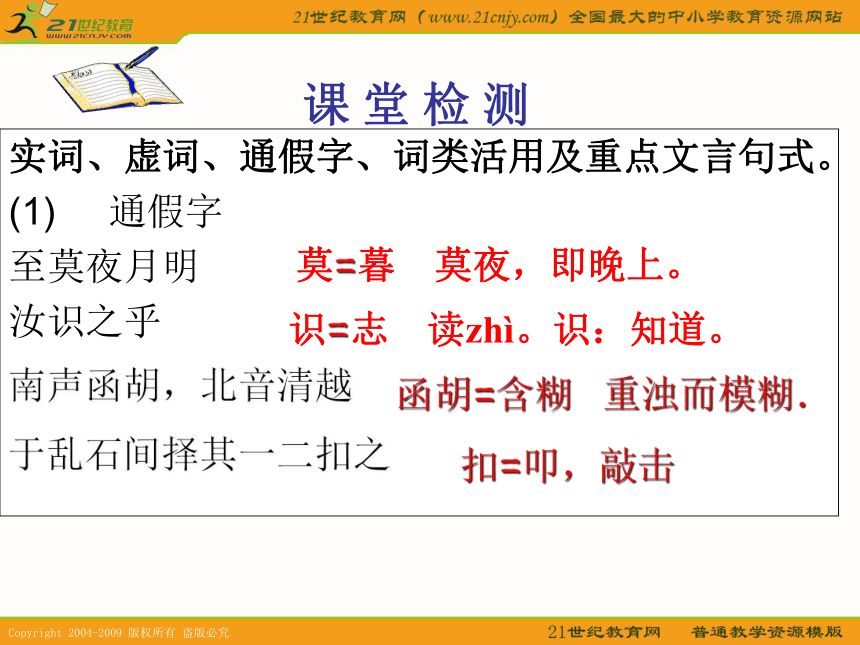

lǐlìfúkēnɡmùqīhúzhézhéxiàchēnɡhónɡzhìkuǎnkǎnwúyìtānɡtàqìng实词、虚词、通假字、词类活用及重点文言句式。

(1)???? 通假字

至莫夜月明

汝识之乎 莫=暮 莫夜,即晚上。识=志 读zhì。识:知道。课 堂 检 测南声函胡,北音清越

于乱石间择其一二扣之函胡=含糊 重浊而模糊.扣=叩,敲击(2)古今异义 1、余自齐安舟行适临汝

2、空中而多窍

3、自以为得其实古:往,到。今:适合,舒服。古:中间是空的。今:天空中。古:两个词连用。其,那,指示代词。实,事情真相,名词。今:一个词。义为“实质上”。

(3)词类活用 (名词作状语)(名词作状语)(名词作动词)(名词作动词)(动词使动用法)余自齐安舟行适临汝

事不目见耳闻

微风鼓浪

而此独以钟名

虽大风浪不能鸣也(4)一词多义 自

自以为得之矣

余自齐安舟行适临汝焉

崆崆焉

微波入焉(自己。代词)(从。介词)(相当于“然”。形容词词尾)

(兼词,相当于“于是”即“到那里”)搏

水石相搏

森然欲搏人

莫

至莫夜月明

故莫能知得

得双石于潭上

因得观所谓石钟者

鼓

如钟鼓不绝

微风鼓浪(击,打。动词)(抓,扑。动词)

(通“暮”,日落的时候。名词)

(不。否定性副词)

(得到,找到。动词)

(能够。助动词)

(一种乐器。名词)

(拍。名词作动词)

始

至唐李渤始访其遗踪

始舍于其址

是

是说也,人常疑之

所在皆是也遗

至唐李渤始访其遗踪

使人遗赵王书(才。副词)

(当初。副词)

(这。代词)

(这样。代词)

(遗留。动词)(送给。动词)

(5)特殊句式 石之铿然有声者,所在皆是也

古之人不余欺也(定语后置)

(宾语前置)

规律:否定句中,代词作宾语,宾语前置质疑 讨论整体把握课文质疑

前人夜游

察疑

结论

释疑对象态度理由质 疑{郦说李说疑之尤疑之今??????而况石乎!石??????何哉?思考:从苏轼对前人说法的两次质疑,我们可以从他身上学到什么精神?不迷信古人,不盲目从众,坚持独立思考的精神。察 疑时间人物工具元丰三年六

月丁丑日夜苏轼

苏迈小舟作者心理变化过程:笑— 心动— 笑重点描写对象:人声

栖鹘磔磔声

若老人咳且笑声

噌弘如钟鼓不绝声

款坎镗嗒之声营造阴森可怖的气氛,和下文的

“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁

之下,故莫能知“相呼应。微风鼓浪,

水石相搏, —>

声如洪钟古之人不余欺也释疑郦元言之不详士大夫不肯以小舟夜泊绝壁下渔工乐师虽知而不能言陋者以斧斤考击求之—?叹—?笑世所以不传石 钟 山 记一、(议论)质疑二、(记叙)解疑三、(议论)结论:事必耳闻目见,不可臆断有无题西林壁?

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。怎样看待作者的观点比较本文与《游褒禅山记》在内容、结构、写法等方面的异同?

北宋文学家,诗,与黄庭坚并称“苏黄”;词,开创豪放词风与辛弃疾和称为“苏辛”;文,“唐宋八大家”之一,“三苏”之一。

书画亦是大家。与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。

作品《苏东坡全集》

苏轼 苏东坡诗词名句

1、水光艳潋晴方好,山色空濛雨亦奇。

2、大江东去,浪淘尽,千古风流人物。.

欲把西湖比西子,浓妆艳抹总相宜。

3、但愿人长久,千里共婵娟 。

4、人有悲歡離合,月有陰晴圓缺。

5、竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。(《定风波》)

6、回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。(《定风波》)

7、十年生死兩茫茫,不思量,自難忘。(《江城子》)自读自研课文1、划出课文的通假字、词类活 用的字词、特殊句式等。

2、理清课文的整体思路:课文是围绕什么中心展开的?检查预习,正字音,听范读,整体感知。 蠡( ) 郦( ) 桴( )

铿( ) 莫( ) 栖鹘( )

磔磔( ) 罅( )

噌吰( ) 识( )

窾坎( ) 无射( )

镗鞳( ) 钟磬 ( )

lǐlìfúkēnɡmùqīhúzhézhéxiàchēnɡhónɡzhìkuǎnkǎnwúyìtānɡtàqìng实词、虚词、通假字、词类活用及重点文言句式。

(1)???? 通假字

至莫夜月明

汝识之乎 莫=暮 莫夜,即晚上。识=志 读zhì。识:知道。课 堂 检 测南声函胡,北音清越

于乱石间择其一二扣之函胡=含糊 重浊而模糊.扣=叩,敲击(2)古今异义 1、余自齐安舟行适临汝

2、空中而多窍

3、自以为得其实古:往,到。今:适合,舒服。古:中间是空的。今:天空中。古:两个词连用。其,那,指示代词。实,事情真相,名词。今:一个词。义为“实质上”。

(3)词类活用 (名词作状语)(名词作状语)(名词作动词)(名词作动词)(动词使动用法)余自齐安舟行适临汝

事不目见耳闻

微风鼓浪

而此独以钟名

虽大风浪不能鸣也(4)一词多义 自

自以为得之矣

余自齐安舟行适临汝焉

崆崆焉

微波入焉(自己。代词)(从。介词)(相当于“然”。形容词词尾)

(兼词,相当于“于是”即“到那里”)搏

水石相搏

森然欲搏人

莫

至莫夜月明

故莫能知得

得双石于潭上

因得观所谓石钟者

鼓

如钟鼓不绝

微风鼓浪(击,打。动词)(抓,扑。动词)

(通“暮”,日落的时候。名词)

(不。否定性副词)

(得到,找到。动词)

(能够。助动词)

(一种乐器。名词)

(拍。名词作动词)

始

至唐李渤始访其遗踪

始舍于其址

是

是说也,人常疑之

所在皆是也遗

至唐李渤始访其遗踪

使人遗赵王书(才。副词)

(当初。副词)

(这。代词)

(这样。代词)

(遗留。动词)(送给。动词)

(5)特殊句式 石之铿然有声者,所在皆是也

古之人不余欺也(定语后置)

(宾语前置)

规律:否定句中,代词作宾语,宾语前置质疑 讨论整体把握课文质疑

前人夜游

察疑

结论

释疑对象态度理由质 疑{郦说李说疑之尤疑之今??????而况石乎!石??????何哉?思考:从苏轼对前人说法的两次质疑,我们可以从他身上学到什么精神?不迷信古人,不盲目从众,坚持独立思考的精神。察 疑时间人物工具元丰三年六

月丁丑日夜苏轼

苏迈小舟作者心理变化过程:笑— 心动— 笑重点描写对象:人声

栖鹘磔磔声

若老人咳且笑声

噌弘如钟鼓不绝声

款坎镗嗒之声营造阴森可怖的气氛,和下文的

“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁

之下,故莫能知“相呼应。微风鼓浪,

水石相搏, —>

声如洪钟古之人不余欺也释疑郦元言之不详士大夫不肯以小舟夜泊绝壁下渔工乐师虽知而不能言陋者以斧斤考击求之—?叹—?笑世所以不传石 钟 山 记一、(议论)质疑二、(记叙)解疑三、(议论)结论:事必耳闻目见,不可臆断有无题西林壁?

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。怎样看待作者的观点比较本文与《游褒禅山记》在内容、结构、写法等方面的异同?