8.《兰亭集序》课件(32张PPT) 2021—2022学年人教版高中语文必修二

文档属性

| 名称 | 8.《兰亭集序》课件(32张PPT) 2021—2022学年人教版高中语文必修二 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 873.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-23 22:32:04 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

集序

王羲之

“天下第一行书”

四字概括画面

曲水流觞

米芾

“书圣”

上海大团高级中学

谭领鸿

唐太宗智取《兰亭集序》

王羲之自我感叹:"此神助耳,何吾能力致。"

因此,十分珍惜,传家之宝,一直传到他的第7代孙智永。智永少年出家,酷爱书法,死前他将它传给弟子辨才和尚。视为珍宝,藏在他卧室梁上特意凿好的一个洞内。

唐太宗酷爱书法,他听说王羲之的书法珍品《兰亭集序》在辨才和尚那里,多次索取,可辨才和尚始终推说不知真迹下落。李世民看硬要不成,便改为智取。他派监察御史萧翼装扮成书生模样,去与辨才接近,寻机取得

《兰亭集序》。萧翼对书法也很有研究,和辨才和尚谈得很投机。待两人关系密切之后,萧翼故意拿出几件王羲之的书法作品给辨才和尚欣赏。辨才看后,不以为然地说:"真倒是真的,但不是好的,我有一本真迹倒不差。"萧翼追问是什么帖子,辨才神秘地告诉他是

《兰亭集序》真迹。萧翼故作不信,说此帖已失踪。辨才从屋梁上取下真迹给萧翼观看,萧翼一看,果真是

《兰亭集序》真迹,随即将其纳人袖中,同时向辨才出示

"诏书"。辨才方知上当。

辨才失去真迹,积郁成疾,寻王羲之而去。

太宗死后,《兰亭集序》随葬,五代十国时,太宗墓被盗,从此《兰亭序》彻底失传。

一序赋尽古今情

兰亭:

是东晋时期会稽郡山阴(今浙江绍兴市)城西南郊名胜。相传越王勾践曾在这一带种过兰花

,汉代为驿亭所在,因名兰亭。

被称为中国书法圣地。

背景介绍

(注释)

王羲之像

他的书法为古今之冠,论者称其笔势,以为“飘若浮云,矫若惊龙”。

王羲之出身于两晋名门望族,他早年苦练书法,有“临池学书,池水尽墨”的美谈。博采众长,晚年书法达到炉火纯青的境界。祖父王正为尚书郎,父亲王旷为淮南太守,伯父王导是东晋丞相;另一伯父王敦是东晋军事统帅。其子王献之;和他一起世称“二王”“二圣”。

他爱好自然山水;关心政事和民生疾苦。

王羲之其人其书其事

1、王羲之其人(注释)

2、羲之其事

(1)袒腹东床

晋代的大士族郗(chī)鉴欲与王氏家族联姻,就派了门生到王家去择婿。

王导让来人到东厢下逐一观察他的子侄。

门生回去后对郗鉴回报说:“王氏的诸少年都不错。他们听说来人是郗家派来选女婿的,都一个个神态矜持。只有一个人在东床上袒胸露腹地吃东西,好像不知道有这回事一样。”

郗鉴听了,说:“这就是我要找的佳婿。”后来一打听,知道坦腹而食的人

是---

因为这个典故,后来人们就把“东床”作为女婿的美称,或称呼他人的女婿叫“令坦”。

王羲之,就把女儿嫁给了他。

(2)鹅池

“文人雅士四爱”

“王羲之爱鹅、陶渊明爱菊、周茂叔爱莲、林和靖爱鹤”

风雅清逸,超尘脱俗

《晋书·王羲之传》记下了这样一件事:

“性爱鹅,会稽有孤居姥养一鹅,善鸣。求市未能得,遂携亲友命驾就观。姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹惜弥日。”

又山阴有一道士好养鹅。羲之往观焉,意甚悦,固求市之。道士云:“为写《道德经》当举群相赠耳。”羲之欣然写毕,笼鹅而归,甚以为乐,其任率如此。

尝诣门生家,见篚几滑净,因书之,真草相半。后为其父误刮去之,门生惊懊者累日。羲之书为世所重,皆此类也。每自称:“我书比钟繇,当抗行;比张芝草,犹当雁行也。”曾与人书云:“张芝临池学书,池水尽黑,使人耽之若是,未必后之也。”

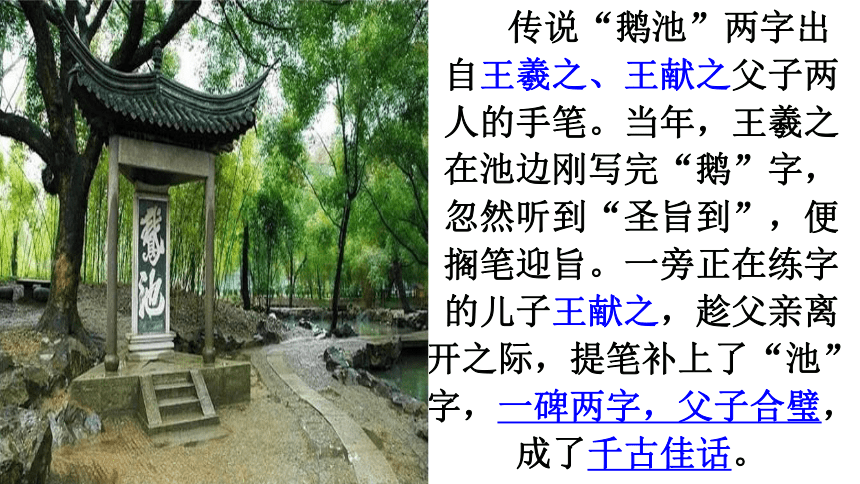

传说“鹅池”两字出自王羲之、王献之父子两人的手笔。当年,王羲之在池边刚写完“鹅”字,忽然听到“圣旨到”,便搁笔迎旨。一旁正在练字的儿子王献之,趁父亲离开之际,提笔补上了“池”字,一碑两字,父子合璧,成了千古佳话。

东晋时代。崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。思想消极,行动无为。

时代背景

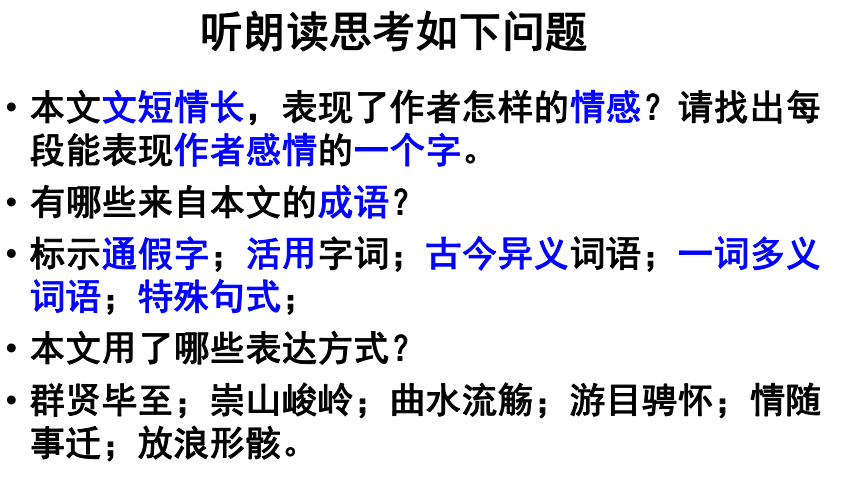

听朗读思考如下问题

本文文短情长,表现了作者怎样的情感?请找出每段能表现作者感情的一个字。

有哪些来自本文的成语?

标示通假字;活用字词;古今异义词语;一词多义词语;特殊句式;

本文用了哪些表达方式?

群贤毕至;崇山峻岭;曲水流觞;游目骋怀;情随事迁;放浪形骸。

文章的思路:

乐

痛

悲

修

以修敬也。——《史记·廉颇蔺相如列传》

修守战之具。——汉·贾谊《过秦论》

吾妻死,室坏不修。——归有光《项脊轩志》

乃重修岳阳楼。——宋·范仲淹《岳阳楼记》

巨身修尾。——《聊斋志异·促织》

况修短随化

盖简桃核修狭者为之。——明·魏学洢《核舟记》

路漫漫其修远兮

此地有崇山峻岭,茂林修竹。

修身齐家治国平天下

修饰;修理;修缮;兴建,建造;长

,远

高;〖学问、品行方面〗学习、锻炼和培养

一

⑴

若合一契

⑵

其致一也

⑶固知一死生为虚诞

⑷

一觞一咏

⑸

悟言一室之内

(6)四海一

(一起)

(是一样)(动词,看作一样)(有的,表示分指,一边……一边……)(数词,一)统一。?

写景角度

一、从描写景物的角度去赏析。

(1)空间角度:高低、上下、内外。常用词语:由远到近、由高到低,远近结合、高低结合、内外结合、俯视仰视平视、层次分明。

(2)色彩角度:绘形绘色。

(3)感觉器官角度:听觉、视觉、嗅觉等角度。所见所闻。动静结合是视觉、声静结合是听觉、景物质地是触觉、数量是视觉、有声有色有味是多感觉角度结合等)

二、从表现手法的角度赏析

抒情方式和描写方式,前者如寓情于景、借景抒情、情景交融、乐景衬哀情;后者如动静结合(或以动衬静)、虚实结合(或以虚写实)。

三、从修辞手角度赏析

常用的有比喻、拟人、夸张、对偶、双关、互文、设问、反问等

具体阐述:描写了哪些景,这些景物的特点是什么;一是作者运用哪些表达技巧写景的,这些技巧的效果怎样;一是作者借这些景物表达怎样的思想感情。

集会盛况

时间

永和九年,岁在癸丑,暮春之初

地点

会稽山阴之兰亭

事由(目的)

修禊事也

环境

崇山峻岭,茂林修竹,

清流激湍,映带左右。

流觞曲水,列坐其次

天气

天朗气清,惠风和畅

一觞一咏,畅叙幽情

信

可

乐

也

群贤毕至,少长咸集

事情(活动)

人物

感受

仰观宇宙;俯察品类,

游目骋怀,视听之娱。

才贤

景美

事乐

辰良

心赏

一二段写什么?

叙集会之盛;

描环境之美;

抒快乐之情。

(第三段)夫人之相与( ),俯仰( )一世。或( )取诸( )怀抱( ),悟言(

)一室之内;或因( )寄( )所托( ),放浪( )形骸( )之外。虽趣( )舍万殊(

),静躁( )不同,当其欣( )于所遇( ),暂( )得于己,快然( )自足,不知老之将至;及其所之(

)既( )倦,情随事迁( ),感慨系(

)之矣。向( )之所欣,俯仰之间,已为陈迹( ),犹(

)不能

交往

一俯一仰之间,比喻时间短暂

有的人

相当于“之于”

心怀

晤谈、对谈。悟,

同“晤”,面对

依、随着

寄托

所爱好的事物

放纵、不受拘束

人的躯体

同“取”

千差

万别

静与动。躁,动

感到欣喜

所接触的事物

一时

高兴的样子

所喜爱或得到的事物。之,求得

已经

变化

连接

过去,以前

旧迹

尚且

不以( )之兴( )怀,况修短( )随化( ),终期( )于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

请概括段意:

引出“死生”重大问题,抒发人生无常、情随事迁的伤感之情。

因

发生、引起

寿命长短

指自然

归结

岂不痛哉!

痛什么?为什么痛?

“当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣”?

(一):人生短暂之痛。

“所之既倦,情随事迁,感慨系之矣”。

(二):人的生命本体都有永不满足的内在欲望和世事无常之痛。

人生就是这样永无止境地追求满足而又不断厌倦,既充满了快乐又充满了无尽的烦恼,怎能不感慨万分)(当人们“欣于所遇”,便“快然自足”,但转眼之间,“所之既倦,情随事迁,感慨系之矣”。)?

“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀”

(三):外在的世界流转不定,往事不再之痛。

沧海桑田,白驹过隙,白云苍狗,胜景不常,盛宴难再,黯然神伤。

“况修短随化,终期于尽”?

(四):生死难测之痛。人生短暂,终归死亡。渺小脆弱,无法抗拒。

“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。”

——曹操《短歌行》

“人生一世间,忽若暮春草。”

——

徐干《室思》

“但恐须臾间,魂气随风飘。”

——

阮籍《咏怀》

抒人生无常之感、发时不我待之叹:

“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。”

——

王勃《滕王阁序》

“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”

——

苏轼《前赤壁赋》

“人生易老天难老,岁岁重阳,今又重阳。”

——

毛泽东《采桑子·重阳》

“死生亦大矣”,对于“生与死”我们如何看待?

孟子:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”

陶渊明:“亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。”

司马迁:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”

李清照:“生当作人杰,死亦为鬼雄”

文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

毛泽东说:“生的伟大,死的光荣。”

史铁生:“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”

臧克家说:“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”

(第四段)每览昔人兴感之由( ),若合一契,未尝不临( )文嗟悼( ),不能喻( )之于怀。固( )知一( )死生为虚诞( ),齐( )彭殇为妄作( )。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人(

),录其所述,虽( )世殊事异,所以( )兴怀( ),其致( )一也。后之览者,亦将有感于斯文( )。

请概括段意:

表明作者对生死的看法,交代作序目的。

原因

面对

悲伤

明白

乃

把……看作一样

虚妄荒诞

把……看作相等

虚妄之谈

当时与会的人

即使

……的原因

抒发情感

意态,情趣

这次集会的诗文。

悲夫

悲什么?为什么而悲?

古人

今人

后人

千

古

同

悲

悲

作者把古人、今人、后人联系起来,对人生苦短的悲痛不只是作者因眼前之情境产生的情感,而且是一代代共同的悲叹,所以这种悲是比痛更深沉的人类之大悲。

珍惜当下,拒绝虚无,积极旷达。

所

以

所以兴怀,其致一也

所以游目骋怀,足以极视听之娱

---原因

用来----的(方法,根据等)

解释下列句子中“所以”的意思。

①所以游目骋怀,足以极视听之娱:______________________________

②所以兴怀,其致一也:________________________________________

③师者,所以传道受业解惑也(《师说》):_________________________

④圣人之所以为圣(《师说》):___________________________________

⑤吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也(《廉颇蔺相如列传》):______________________________________________________________

⑥吾知所以距子矣,吾不言(《墨子·公输》):______________________

“之”归类整理。

之①动词,往,到……去等。《庄子·马蹄》:“行不知所~。”

②指示代词,这。《诗经·周南·桃夭》:“~子于归,宜其室家。”《庄子·逍遥游》:“~二虫又何知?”

③第三人称代词,他、她、它。“学而时习~,不亦说乎?”

④助词。a.结构助词“的”。“恻隐~心,人皆有之。”“以子~矛陷子~楯,何如?”

b.用于主语和谓语之间,取消句子独立性。“孤~有孔明,犹鱼~有水也。”

c.在句中只起调节音节的作用,无实义。“填然鼓~。”“帝嗟慨久~。”

D.定语后置的标志。“石之铿然有声者”

①会稽山阴之兰亭 ②虽无丝竹管弦之盛

③仰观宇宙之大 ④足以极视听之娱

⑤夫人之相与 ⑥不知老之将至

⑦及其所之既倦 ⑧犹不能不以之兴怀

⑨向之所欣 ⑩每览昔人兴感之由

?不能喻之于怀 ?后之视今

?士大夫之族 ?久之,能以足音辨人

下面是本文的思想内容框架图,读完回答后面的问题。

(1)在图中“记叙”“抒情”“说明”后面的①②③处分别填写相关内容(每空限四个字)。

(2)在图中④⑤处分别填写能表示作者情感变化的一个字。

兰亭盛况

人生感慨

作序目的

乐

悲

文章通过记叙兰亭集会的盛况、作者对生命的思考,抒写了乐生痛死这一人类所共有的感情,彻底否定了老庄“一死生,齐彭殇”的虚无主义的人生态度,从而树立了自己的生命意识-----“死生亦大矣”,表达了一种积极处事的人生态度。

主旨归纳

书序的写法

一般书序:介绍成书的经过、出版意旨、编次体例或作者情况等,也可包括对作家作品评价。

本序:介绍了作诗的缘由:由修---到群贤毕至

作诗情形:一觞一咏---幽情。

成书经过:列叙时人,录其所述。

本书意义:后之---斯文。

集序

王羲之

“天下第一行书”

四字概括画面

曲水流觞

米芾

“书圣”

上海大团高级中学

谭领鸿

唐太宗智取《兰亭集序》

王羲之自我感叹:"此神助耳,何吾能力致。"

因此,十分珍惜,传家之宝,一直传到他的第7代孙智永。智永少年出家,酷爱书法,死前他将它传给弟子辨才和尚。视为珍宝,藏在他卧室梁上特意凿好的一个洞内。

唐太宗酷爱书法,他听说王羲之的书法珍品《兰亭集序》在辨才和尚那里,多次索取,可辨才和尚始终推说不知真迹下落。李世民看硬要不成,便改为智取。他派监察御史萧翼装扮成书生模样,去与辨才接近,寻机取得

《兰亭集序》。萧翼对书法也很有研究,和辨才和尚谈得很投机。待两人关系密切之后,萧翼故意拿出几件王羲之的书法作品给辨才和尚欣赏。辨才看后,不以为然地说:"真倒是真的,但不是好的,我有一本真迹倒不差。"萧翼追问是什么帖子,辨才神秘地告诉他是

《兰亭集序》真迹。萧翼故作不信,说此帖已失踪。辨才从屋梁上取下真迹给萧翼观看,萧翼一看,果真是

《兰亭集序》真迹,随即将其纳人袖中,同时向辨才出示

"诏书"。辨才方知上当。

辨才失去真迹,积郁成疾,寻王羲之而去。

太宗死后,《兰亭集序》随葬,五代十国时,太宗墓被盗,从此《兰亭序》彻底失传。

一序赋尽古今情

兰亭:

是东晋时期会稽郡山阴(今浙江绍兴市)城西南郊名胜。相传越王勾践曾在这一带种过兰花

,汉代为驿亭所在,因名兰亭。

被称为中国书法圣地。

背景介绍

(注释)

王羲之像

他的书法为古今之冠,论者称其笔势,以为“飘若浮云,矫若惊龙”。

王羲之出身于两晋名门望族,他早年苦练书法,有“临池学书,池水尽墨”的美谈。博采众长,晚年书法达到炉火纯青的境界。祖父王正为尚书郎,父亲王旷为淮南太守,伯父王导是东晋丞相;另一伯父王敦是东晋军事统帅。其子王献之;和他一起世称“二王”“二圣”。

他爱好自然山水;关心政事和民生疾苦。

王羲之其人其书其事

1、王羲之其人(注释)

2、羲之其事

(1)袒腹东床

晋代的大士族郗(chī)鉴欲与王氏家族联姻,就派了门生到王家去择婿。

王导让来人到东厢下逐一观察他的子侄。

门生回去后对郗鉴回报说:“王氏的诸少年都不错。他们听说来人是郗家派来选女婿的,都一个个神态矜持。只有一个人在东床上袒胸露腹地吃东西,好像不知道有这回事一样。”

郗鉴听了,说:“这就是我要找的佳婿。”后来一打听,知道坦腹而食的人

是---

因为这个典故,后来人们就把“东床”作为女婿的美称,或称呼他人的女婿叫“令坦”。

王羲之,就把女儿嫁给了他。

(2)鹅池

“文人雅士四爱”

“王羲之爱鹅、陶渊明爱菊、周茂叔爱莲、林和靖爱鹤”

风雅清逸,超尘脱俗

《晋书·王羲之传》记下了这样一件事:

“性爱鹅,会稽有孤居姥养一鹅,善鸣。求市未能得,遂携亲友命驾就观。姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹惜弥日。”

又山阴有一道士好养鹅。羲之往观焉,意甚悦,固求市之。道士云:“为写《道德经》当举群相赠耳。”羲之欣然写毕,笼鹅而归,甚以为乐,其任率如此。

尝诣门生家,见篚几滑净,因书之,真草相半。后为其父误刮去之,门生惊懊者累日。羲之书为世所重,皆此类也。每自称:“我书比钟繇,当抗行;比张芝草,犹当雁行也。”曾与人书云:“张芝临池学书,池水尽黑,使人耽之若是,未必后之也。”

传说“鹅池”两字出自王羲之、王献之父子两人的手笔。当年,王羲之在池边刚写完“鹅”字,忽然听到“圣旨到”,便搁笔迎旨。一旁正在练字的儿子王献之,趁父亲离开之际,提笔补上了“池”字,一碑两字,父子合璧,成了千古佳话。

东晋时代。崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。思想消极,行动无为。

时代背景

听朗读思考如下问题

本文文短情长,表现了作者怎样的情感?请找出每段能表现作者感情的一个字。

有哪些来自本文的成语?

标示通假字;活用字词;古今异义词语;一词多义词语;特殊句式;

本文用了哪些表达方式?

群贤毕至;崇山峻岭;曲水流觞;游目骋怀;情随事迁;放浪形骸。

文章的思路:

乐

痛

悲

修

以修敬也。——《史记·廉颇蔺相如列传》

修守战之具。——汉·贾谊《过秦论》

吾妻死,室坏不修。——归有光《项脊轩志》

乃重修岳阳楼。——宋·范仲淹《岳阳楼记》

巨身修尾。——《聊斋志异·促织》

况修短随化

盖简桃核修狭者为之。——明·魏学洢《核舟记》

路漫漫其修远兮

此地有崇山峻岭,茂林修竹。

修身齐家治国平天下

修饰;修理;修缮;兴建,建造;长

,远

高;〖学问、品行方面〗学习、锻炼和培养

一

⑴

若合一契

⑵

其致一也

⑶固知一死生为虚诞

⑷

一觞一咏

⑸

悟言一室之内

(6)四海一

(一起)

(是一样)(动词,看作一样)(有的,表示分指,一边……一边……)(数词,一)统一。?

写景角度

一、从描写景物的角度去赏析。

(1)空间角度:高低、上下、内外。常用词语:由远到近、由高到低,远近结合、高低结合、内外结合、俯视仰视平视、层次分明。

(2)色彩角度:绘形绘色。

(3)感觉器官角度:听觉、视觉、嗅觉等角度。所见所闻。动静结合是视觉、声静结合是听觉、景物质地是触觉、数量是视觉、有声有色有味是多感觉角度结合等)

二、从表现手法的角度赏析

抒情方式和描写方式,前者如寓情于景、借景抒情、情景交融、乐景衬哀情;后者如动静结合(或以动衬静)、虚实结合(或以虚写实)。

三、从修辞手角度赏析

常用的有比喻、拟人、夸张、对偶、双关、互文、设问、反问等

具体阐述:描写了哪些景,这些景物的特点是什么;一是作者运用哪些表达技巧写景的,这些技巧的效果怎样;一是作者借这些景物表达怎样的思想感情。

集会盛况

时间

永和九年,岁在癸丑,暮春之初

地点

会稽山阴之兰亭

事由(目的)

修禊事也

环境

崇山峻岭,茂林修竹,

清流激湍,映带左右。

流觞曲水,列坐其次

天气

天朗气清,惠风和畅

一觞一咏,畅叙幽情

信

可

乐

也

群贤毕至,少长咸集

事情(活动)

人物

感受

仰观宇宙;俯察品类,

游目骋怀,视听之娱。

才贤

景美

事乐

辰良

心赏

一二段写什么?

叙集会之盛;

描环境之美;

抒快乐之情。

(第三段)夫人之相与( ),俯仰( )一世。或( )取诸( )怀抱( ),悟言(

)一室之内;或因( )寄( )所托( ),放浪( )形骸( )之外。虽趣( )舍万殊(

),静躁( )不同,当其欣( )于所遇( ),暂( )得于己,快然( )自足,不知老之将至;及其所之(

)既( )倦,情随事迁( ),感慨系(

)之矣。向( )之所欣,俯仰之间,已为陈迹( ),犹(

)不能

交往

一俯一仰之间,比喻时间短暂

有的人

相当于“之于”

心怀

晤谈、对谈。悟,

同“晤”,面对

依、随着

寄托

所爱好的事物

放纵、不受拘束

人的躯体

同“取”

千差

万别

静与动。躁,动

感到欣喜

所接触的事物

一时

高兴的样子

所喜爱或得到的事物。之,求得

已经

变化

连接

过去,以前

旧迹

尚且

不以( )之兴( )怀,况修短( )随化( ),终期( )于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

请概括段意:

引出“死生”重大问题,抒发人生无常、情随事迁的伤感之情。

因

发生、引起

寿命长短

指自然

归结

岂不痛哉!

痛什么?为什么痛?

“当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣”?

(一):人生短暂之痛。

“所之既倦,情随事迁,感慨系之矣”。

(二):人的生命本体都有永不满足的内在欲望和世事无常之痛。

人生就是这样永无止境地追求满足而又不断厌倦,既充满了快乐又充满了无尽的烦恼,怎能不感慨万分)(当人们“欣于所遇”,便“快然自足”,但转眼之间,“所之既倦,情随事迁,感慨系之矣”。)?

“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀”

(三):外在的世界流转不定,往事不再之痛。

沧海桑田,白驹过隙,白云苍狗,胜景不常,盛宴难再,黯然神伤。

“况修短随化,终期于尽”?

(四):生死难测之痛。人生短暂,终归死亡。渺小脆弱,无法抗拒。

“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。”

——曹操《短歌行》

“人生一世间,忽若暮春草。”

——

徐干《室思》

“但恐须臾间,魂气随风飘。”

——

阮籍《咏怀》

抒人生无常之感、发时不我待之叹:

“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。”

——

王勃《滕王阁序》

“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”

——

苏轼《前赤壁赋》

“人生易老天难老,岁岁重阳,今又重阳。”

——

毛泽东《采桑子·重阳》

“死生亦大矣”,对于“生与死”我们如何看待?

孟子:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”

陶渊明:“亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。”

司马迁:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”

李清照:“生当作人杰,死亦为鬼雄”

文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

毛泽东说:“生的伟大,死的光荣。”

史铁生:“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”

臧克家说:“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”

(第四段)每览昔人兴感之由( ),若合一契,未尝不临( )文嗟悼( ),不能喻( )之于怀。固( )知一( )死生为虚诞( ),齐( )彭殇为妄作( )。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人(

),录其所述,虽( )世殊事异,所以( )兴怀( ),其致( )一也。后之览者,亦将有感于斯文( )。

请概括段意:

表明作者对生死的看法,交代作序目的。

原因

面对

悲伤

明白

乃

把……看作一样

虚妄荒诞

把……看作相等

虚妄之谈

当时与会的人

即使

……的原因

抒发情感

意态,情趣

这次集会的诗文。

悲夫

悲什么?为什么而悲?

古人

今人

后人

千

古

同

悲

悲

作者把古人、今人、后人联系起来,对人生苦短的悲痛不只是作者因眼前之情境产生的情感,而且是一代代共同的悲叹,所以这种悲是比痛更深沉的人类之大悲。

珍惜当下,拒绝虚无,积极旷达。

所

以

所以兴怀,其致一也

所以游目骋怀,足以极视听之娱

---原因

用来----的(方法,根据等)

解释下列句子中“所以”的意思。

①所以游目骋怀,足以极视听之娱:______________________________

②所以兴怀,其致一也:________________________________________

③师者,所以传道受业解惑也(《师说》):_________________________

④圣人之所以为圣(《师说》):___________________________________

⑤吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也(《廉颇蔺相如列传》):______________________________________________________________

⑥吾知所以距子矣,吾不言(《墨子·公输》):______________________

“之”归类整理。

之①动词,往,到……去等。《庄子·马蹄》:“行不知所~。”

②指示代词,这。《诗经·周南·桃夭》:“~子于归,宜其室家。”《庄子·逍遥游》:“~二虫又何知?”

③第三人称代词,他、她、它。“学而时习~,不亦说乎?”

④助词。a.结构助词“的”。“恻隐~心,人皆有之。”“以子~矛陷子~楯,何如?”

b.用于主语和谓语之间,取消句子独立性。“孤~有孔明,犹鱼~有水也。”

c.在句中只起调节音节的作用,无实义。“填然鼓~。”“帝嗟慨久~。”

D.定语后置的标志。“石之铿然有声者”

①会稽山阴之兰亭 ②虽无丝竹管弦之盛

③仰观宇宙之大 ④足以极视听之娱

⑤夫人之相与 ⑥不知老之将至

⑦及其所之既倦 ⑧犹不能不以之兴怀

⑨向之所欣 ⑩每览昔人兴感之由

?不能喻之于怀 ?后之视今

?士大夫之族 ?久之,能以足音辨人

下面是本文的思想内容框架图,读完回答后面的问题。

(1)在图中“记叙”“抒情”“说明”后面的①②③处分别填写相关内容(每空限四个字)。

(2)在图中④⑤处分别填写能表示作者情感变化的一个字。

兰亭盛况

人生感慨

作序目的

乐

悲

文章通过记叙兰亭集会的盛况、作者对生命的思考,抒写了乐生痛死这一人类所共有的感情,彻底否定了老庄“一死生,齐彭殇”的虚无主义的人生态度,从而树立了自己的生命意识-----“死生亦大矣”,表达了一种积极处事的人生态度。

主旨归纳

书序的写法

一般书序:介绍成书的经过、出版意旨、编次体例或作者情况等,也可包括对作家作品评价。

本序:介绍了作诗的缘由:由修---到群贤毕至

作诗情形:一觞一咏---幽情。

成书经过:列叙时人,录其所述。

本书意义:后之---斯文。