第二单元导学练考案(一)-2021-2022学年高中语文统编版(2019)选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 第二单元导学练考案(一)-2021-2022学年高中语文统编版(2019)选择性必修上册 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 53.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-23 22:56:19 | ||

图片预览

文档简介

第二单元导学练考案(一)

人文主题:百家争鸣(文化之根)

所属任务群:中华传统文化研习

语文素养:

1.通过文言文阅读,梳理文言词语再不同上下文中的词义和用法(一词多义或语境义),把握古今汉语词义的异同(古今异义),避免用现代意义去理解古义;

2.梳理常用文言实词、虚词和特殊句式,提高阅读古代作品的能力;

3.多角度、多层面地组织主题学习单元(即核心概念或核心理念。如:“仁”“义”“儒道互补”“经世致用”

“天理人欲”等等),合理运用精读、略读的方式,由点到面地体会中华传统文化的精深和丰富;

4.在具有一定阅读量的基础上,展开交流和专题讨论,就传统文化的历史价值、

时代意义和局限等问题,用历史和现代的观念进行审视,表达自己的看法;

5.坚持在研读的过程中勤查资料,勤做笔记;围绕所读作品,利用图书馆、互

联网查阅相关注释、评点等资料,加深和拓展对作品的理解;学习运用评点方法,记录自己

的感受和见解,不断提高独立阅读能力(外联内引,即类化、课内与课外融通)

6.中华传统文化经典:包括文学、历史、哲学、艺术等,科学领域包括技术、工程、天文、历算、地理、器物等。这些领域的典范之作,均可算作“中华传统文化经典”。当然包括“经、史、子、集”(范围窄了)。

7.我们的学习态度:客观,客观(拔高贬低都不对)认识;科学,从历史唯物主义的角度去看;礼敬,中国古人创造出的辉煌,要有敬意。(这就叫做“文化自信”。)

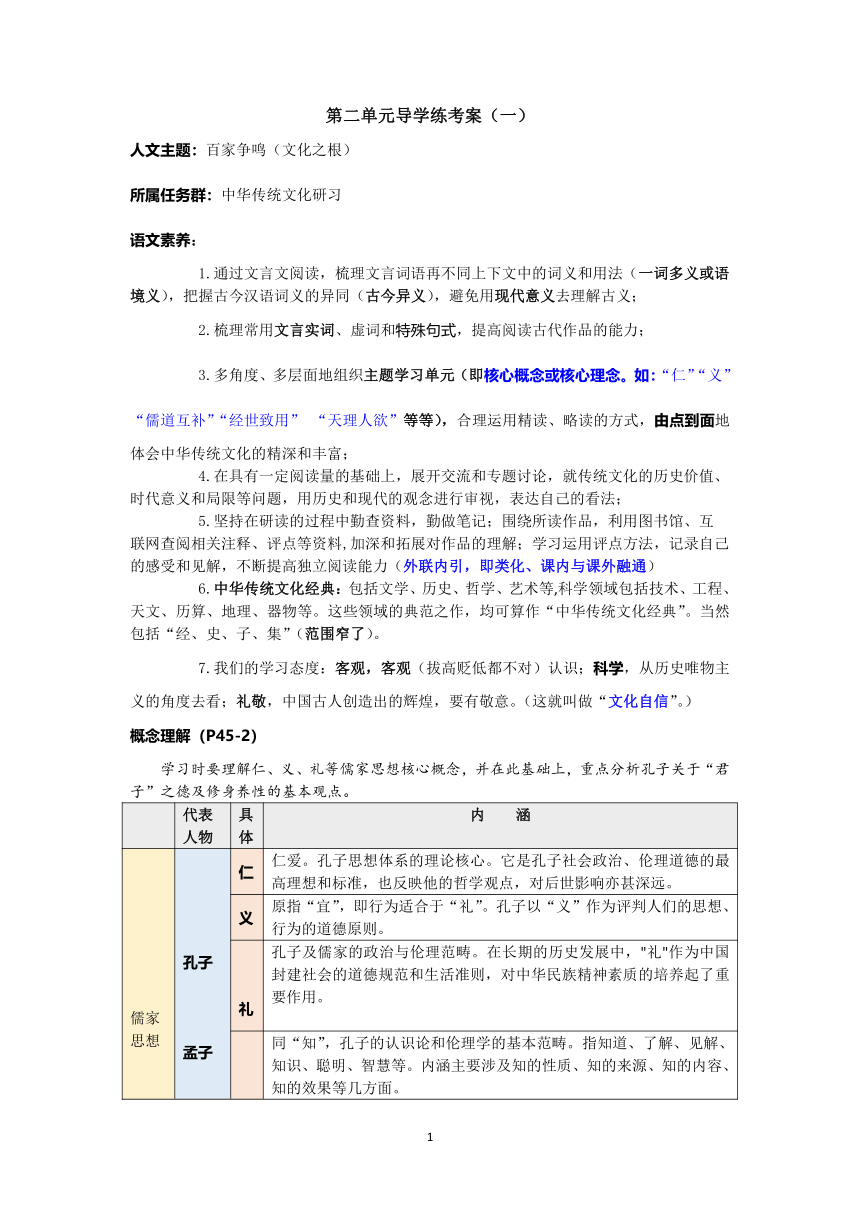

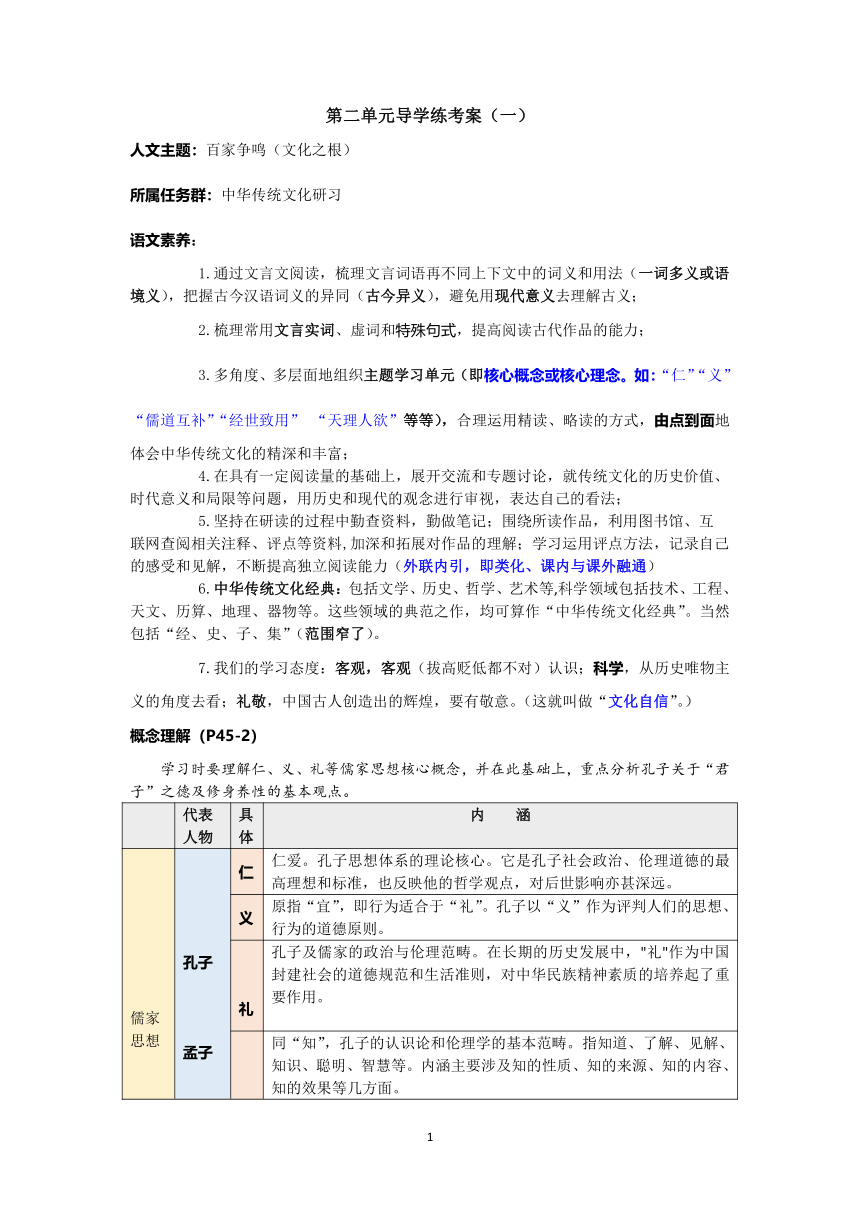

概念理解(P45-2)

学习时要理解仁、义、礼等儒家思想核心概念,并在此基础上,重点分析孔子关于“君子”之德及修身养性的基本观点。

代表人物

具体

内

涵

儒家思想

孔子孟子荀子董仲舒程颐朱熹

仁

仁爱。孔子思想体系的理论核心。它是孔子社会政治、伦理道德的最高理想和标准,也反映他的哲学观点,对后世影响亦甚深远。

义

原指“宜”,即行为适合于“礼”。孔子以“义”作为评判人们的思想、行为的道德原则。

礼

孔子及儒家的政治与伦理范畴。在长期的历史发展中,"礼"作为中国封建社会的道德规范和生活准则,对中华民族精神

(?https:?/??/?baike.?/?doc?/?5411294-5649395.html"

\t

"https:?/??/?baike.?/?doc?/?_blank?)素质的培养起了重要作用。

智

同“知”,孔子的认识论和伦理学的基本范畴。指知道、了解、见解、知识、聪明、智慧等。内涵主要涉及知的性质、知的来源、知的内容、知的效果等几方面。

信

指待人处事的诚实不欺,言行一致的态度。为儒家的“五常”之一。孔子将“信”作为“仁”的重要体现,是贤者必备的品德,凡在言论和行为上做到真实无妄,便能取得他人的信任。

君子

君子的人格特点就在于:认知上达到“智”,情感上达到“仁”,意志上达到“勇”。孔子所谓君子,就是心理素质全面发展的人。

道家思想

老子庄子列子

道无

中国古代主要哲学派别之一,以道为世界最后的本原,故名为道家。道家以道为世界的本原,以柔弱因循为道的作用,在政治上主张无为而治。

自然

以"道"为最高哲学范畴,认为"道"是世界的最高真理,"道"是宇宙万物的本源,"道"是宇宙万物赖以生存的依据。

墨家思想

墨翟

兼爱非攻

墨子创立了墨家学说,墨家在先秦时期影响很大,与儒家并称“显学”。他提出了“兼爱”、“非攻”、“尚贤”、“尚同”、“天志”、“明鬼”、“非命”、“非乐”、“节葬”、“节用”等观点。以兼爱为核心,以节用、尚贤为支点。有“非儒即墨”之称。

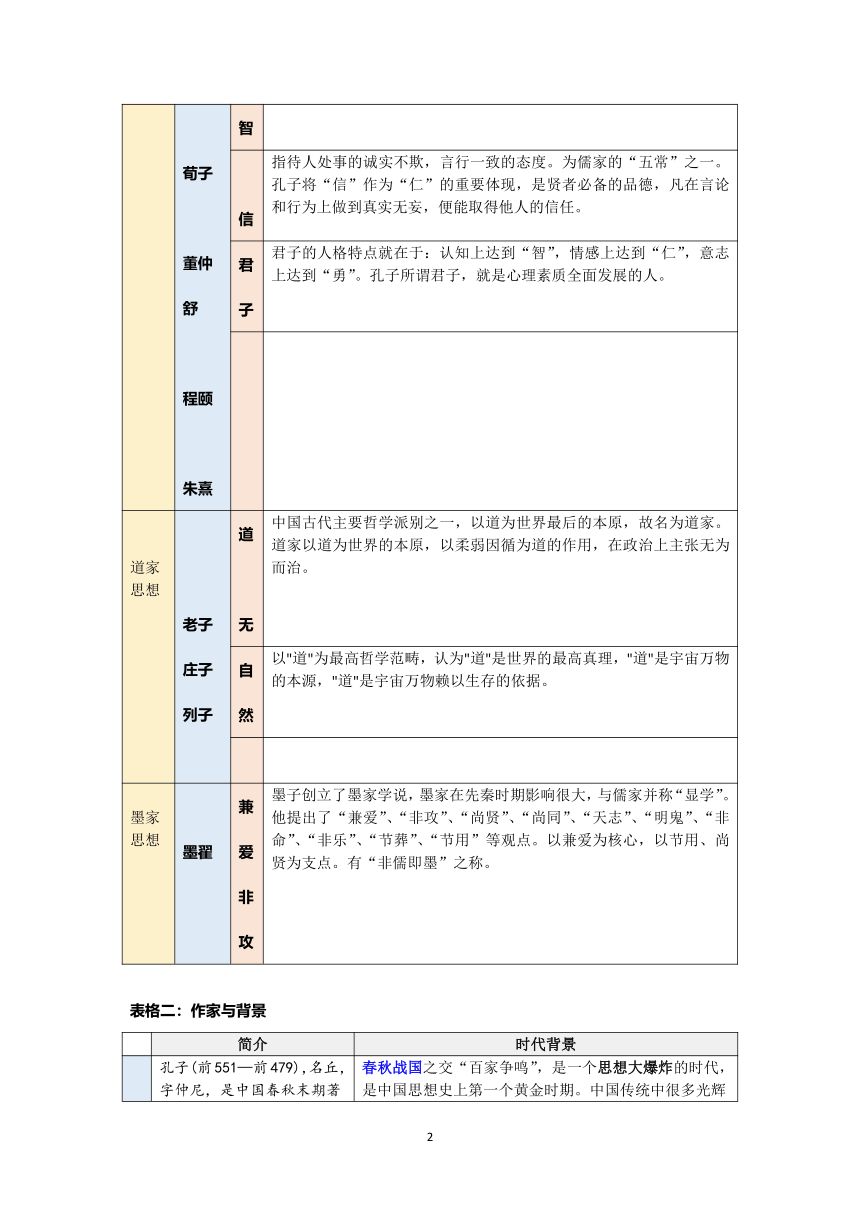

表格二:作家与背景

简介

时代背景

孔子

孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,是中国春秋末期著名的思想家、教育家,儒家学派创始人,被后人尊为孔圣人、至圣、至圣先师等,“世界十大文化名人”之首。他开创私人讲学的风气,孔子曾受业于老子,带领部分弟子周游列国十四年,晚年修订《诗》《书》《礼》《乐》《易传》《春秋》六经。孔子去世后,后人把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成儒家经典《论语》。

春秋战国之交“百家争鸣”,是一个思想大爆炸的时代,是中国思想史上第一个黄金时期。中国传统中很多光辉的思想主张都产生于那个时代。《论语》产生于春秋战国时期。春秋乃是中国历史发生重大社会转型的时代,由生产力发展而引起制度变更以及在此基础上产生权力分化、礼仪僭越、怀疑主义思潮等现象。西周时期,周天子保持着天下共主的威权。平王东迁以后,东周开始,周室开始衰微,只保有天下共主的名义,而无实际的控制能力。中原各国也因社会经济条件不同,大国间争夺霸主的局面出现了,各国的兼并与争霸促成了各个地区的统一。因此,东周时期的社会大动荡,为全国性的统一准备了条件。以孔子为代表的儒家,是“百家争鸣”中最重要的一个学术流派。经过历史的淘汰和选择,儒家思想在汉武帝之后成为中国统治阶级意识形态的核心。

戴圣

戴圣,字次君。

西汉时期官员、学者、礼学家、汉代今文经学的开创者。后世称其为“小戴”。

戴圣与叔父戴德曾跟随后苍学《礼》,两人被后人合称为“大小戴”。

汉宣帝时,戴圣以博士参与石渠阁论议,官至九江太守。著作有《礼记》(儒家经典著作之一),即《小戴礼记》,传为圣编。【注】戴德,小戴叔,《大戴礼》,85篇。

“大小戴,注礼记,述圣言,礼乐备。”自汉武帝采纳董仲舒、公孙弘的建议,罢黜百家,独尊儒术,置五经博士,讲授儒家经典著作以来,儒学得到了前所未有的发展。朝廷把五种儒家经典著作《易》、《尚书》、《诗》、《礼》、《春秋》作为学校讲授的主要内容,这五种著作即称为“五经”。这之后,解说五经者越来越多,但也出现了经越说越细碎,歧见异说越来越多的情况,使学员不知所从。为此,汉宣帝在甘露三年(前51年),于石渠阁亲自主持御前会议,“诏诸儒讲五经同异”,评定其正误。戴圣作为礼学专家,主要负责五经中《礼》的评定。他论定并博采诸家礼说,辑成《礼记》四十六篇(也说自“大戴八十五篇”中删为四十六篇)。后又增补三篇,共四十九篇,即今本《礼记》,或称《小戴礼记》、《小戴礼》、《小戴记》。

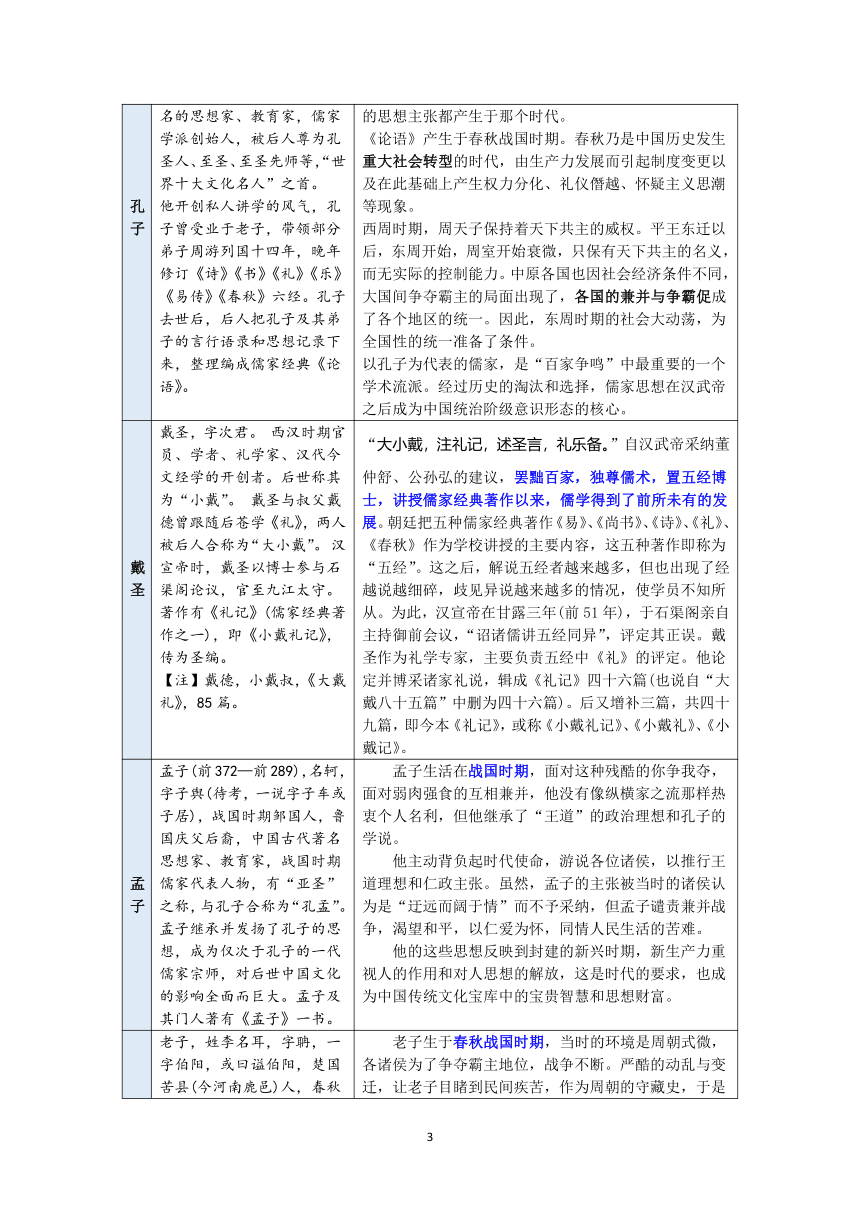

孟子

孟子(前372—前289),名轲,字子舆(待考,一说字子车或子居),战国时期邹国人,鲁国庆父后裔,中国古代著名思想家、教育家,战国时期儒家代表人物,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,对后世中国文化的影响全面而巨大。孟子及其门人著有《孟子》一书。

孟子生活在战国时期,面对这种残酷的你争我夺,面对弱肉强食的互相兼并,他没有像纵横家之流那样热衷个人名利,但他继承了“王道”的政治理想和孔子的学说。他主动背负起时代使命,游说各位诸侯,以推行王道理想和仁政主张。虽然,孟子的主张被当时的诸侯认为是“迂远而阔于情”而不予采纳,但孟子谴责兼并战争,渴望和平,以仁爱为怀,同情人民生活的苦难。他的这些思想反映到封建的新兴时期,新生产力重视人的作用和对人思想的解放,这是时代的要求,也成为中国传统文化宝库中的宝贵智慧和思想财富。

老子

老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳,或曰谥伯阳,楚国苦县(今河南鹿邑)人,春秋末期人,生卒年不详,大约出生于春秋晚期公元前571年。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物。老子是世界文化名人,世界百位历史名人之一。老子思想对中国哲学发展具有深刻影响,其思想核心是朴素的辩证法。在政治上,老子主张无为而治、不言之教。在学术上,老子讲究物极必反之理。在修身方面,老子是道家性命双修的始祖,讲究虚心实腹、不与人争的修持。老子传世作品《道德经》(又称《老子》),是全球文字出版发行量最大的著作之一。

老子生于春秋战国时期,当时的环境是周朝式微,各诸侯为了争夺霸主地位,战争不断。严酷的动乱与变迁,让老子目睹到民间疾苦,作为周朝的守藏史,于是他提出了治国安民的一系列主张。函谷关的守关令尹喜对《道德经》的成书也起了巨大作用,他少时即好观天文,爱读古籍,修养深厚。司马迁在《史记·老子列传》中记载老子“居周久之,见周之衰,乃遂去。至关,关(令)尹喜曰:子将隐矣,强为我著书,于是老子言道德五千言而去,莫知始终”,尹喜感动了老子,老子遂以自己的生活体验和以王朝兴衰成败、百姓安危祸福为鉴,溯其源,著上、下两篇,共五千言,即《道德经》。《老子》简介:《道德经》,又称《道德真经》《老子》《五千言》《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,为其时诸子所共仰,传说是春秋时期的老子(即李耳,河南鹿邑人)所撰写,是道家哲学思想的重要来源。《道德经》分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章,是中国历史上首部完整的哲学著作。

庄子

庄子(前369—前286),本名庄周,字子休(亦说子沐),宋国蒙人,战国中期著名的思想家、哲学家和文学家,先秦七子之一,道家学派的主要代表人物之一,创立了哲学学派庄学,与老子并称为“老庄”。庄子最早提出“内圣外王”的思想,对儒家影响深远。庄子的作品喜欢以引人入胜的方式阐述哲理,被称为“文学的哲学,哲学的文学”,其中代表作品是《庄子》。

时代背景:与同孟子同时代。奇书《庄子》简介:想象奇幻,构思巧妙《庄子》又名《南华经》,是战国中期庄子及其后学所著道家经文。到了汉代以后,尊庄子为南华真人,因此《庄子》亦称《南华经》。其书与《老子》《周易》合称“三玄”。《庄子》一书主要反映了庄子的批判哲学、艺术、美学、审美观等。其内容丰富,博大精深,涉及哲学、人生、政治、社会、艺术、宇宙生成论等诸多方面。庄子的文章,想象奇幻,构思巧妙,展现了多彩的思想世界和文学意境,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格,瑰丽诡谲,意出尘外,乃先秦诸子文章的典范之作。《庄子》不仅是一本哲学名作,更是文学、审美学上的寓言杰作典范。

墨子

墨子是我国古代伟大的思想家、教育家、科学家、军事家和社会活动家。墨子创立的墨学是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。孙中山称赞墨子为"世界第一平等博爱主义家",与黄帝、华盛顿、卢梭并列为四大伟人。毛泽东高度评价:"墨子是一个比孔子高明的圣人"。早在2300多年前,他的《墨经》中就包含了丰富的关于力学、光学、几何学、工程技术知识和现代物理学、数学的基本要素。墨子是一个百科全书式的"平民圣人",被称为"科圣"。

墨子生卒年(约公元前468---前376年),大约比孟子、庄子早,比老子、孔子迟。墨子的生活时代正处在春秋战国之交,奴隶制度已经开始崩溃,封建制度正在逐步建立过程中,这是一个社会大变革时期。墨子代表的是作为小生产者的手工业阶层,他们具有独立的经济地位,但在政治上却没有发言权。社会的动荡给他们带来极大的苦恼,这些小生产者一方面希望社会的变革,一方面又害怕社会变革所带来的混乱给自己造成损失。因此,他们一方面反对传统保守的社会制度,憧憬尧舜禹时代的社会理想;一方面又反对战争,反对暴力,他们幻想通过博爱来实现美好的社会。政治上:主张“尚贤”与“尚同”。提出了维护和平,反对侵略的“非攻”的主张。经济上:主张“强本节用”,即重视生产,崇尚节俭,人人参与劳作并分工合作、各尽所能。伦理上:主张“兼爱”。军事上:主张“有备无患”,反对侵略战争。教育上:主张生产、技能、知识全面发展。

任务分配

一、用3-4节课的时间,完成第五课《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》,第六课《<老子>四章》《五石之瓠》,第七课《兼爱》的翻译。

★友情提示:1.要把原文抄写在上边,译文写在下边,用不同颜色的笔;

2.要把重要词语在原文上标注出来,写出它的现代汉语意思;

3.的确不会的才看《创新设计》,做到每一章、每一段都要懂。

二、用3-4节课的时间,完成文言词语、句式、文常、成语等(按照上学期的格式)进行梳理,一定掌握基本的用法。

★友情提示:本单元的重点是文言虚词,见教材“单元研习任务--三”(P51)。

三、用3-4节课的时间,完成:

(一)儒家

1.儒家思想的核心概念(含义),见上面解说部分;与教材联系起来;

2.分析儒家思想的德与修养的观点,必需联系这十二章;

3.分析论证道理的手段(技巧)。

(二)道家

1.理解分析道家的突破常规的认识;

2.分析道家表现观点与主张的表达技巧。

(三)墨家

1.梳理实现兼爱之道的具体方法;

2.思考墨子矛盾的表达风格(一方面强调简约,一方面反复阐述);

(四)比较

1.比较各家出世之道,现实意义;

2.如何各自风格;

3.写作:重点训练立意。

人文主题:百家争鸣(文化之根)

所属任务群:中华传统文化研习

语文素养:

1.通过文言文阅读,梳理文言词语再不同上下文中的词义和用法(一词多义或语境义),把握古今汉语词义的异同(古今异义),避免用现代意义去理解古义;

2.梳理常用文言实词、虚词和特殊句式,提高阅读古代作品的能力;

3.多角度、多层面地组织主题学习单元(即核心概念或核心理念。如:“仁”“义”“儒道互补”“经世致用”

“天理人欲”等等),合理运用精读、略读的方式,由点到面地体会中华传统文化的精深和丰富;

4.在具有一定阅读量的基础上,展开交流和专题讨论,就传统文化的历史价值、

时代意义和局限等问题,用历史和现代的观念进行审视,表达自己的看法;

5.坚持在研读的过程中勤查资料,勤做笔记;围绕所读作品,利用图书馆、互

联网查阅相关注释、评点等资料,加深和拓展对作品的理解;学习运用评点方法,记录自己

的感受和见解,不断提高独立阅读能力(外联内引,即类化、课内与课外融通)

6.中华传统文化经典:包括文学、历史、哲学、艺术等,科学领域包括技术、工程、天文、历算、地理、器物等。这些领域的典范之作,均可算作“中华传统文化经典”。当然包括“经、史、子、集”(范围窄了)。

7.我们的学习态度:客观,客观(拔高贬低都不对)认识;科学,从历史唯物主义的角度去看;礼敬,中国古人创造出的辉煌,要有敬意。(这就叫做“文化自信”。)

概念理解(P45-2)

学习时要理解仁、义、礼等儒家思想核心概念,并在此基础上,重点分析孔子关于“君子”之德及修身养性的基本观点。

代表人物

具体

内

涵

儒家思想

孔子孟子荀子董仲舒程颐朱熹

仁

仁爱。孔子思想体系的理论核心。它是孔子社会政治、伦理道德的最高理想和标准,也反映他的哲学观点,对后世影响亦甚深远。

义

原指“宜”,即行为适合于“礼”。孔子以“义”作为评判人们的思想、行为的道德原则。

礼

孔子及儒家的政治与伦理范畴。在长期的历史发展中,"礼"作为中国封建社会的道德规范和生活准则,对中华民族精神

(?https:?/??/?baike.?/?doc?/?5411294-5649395.html"

\t

"https:?/??/?baike.?/?doc?/?_blank?)素质的培养起了重要作用。

智

同“知”,孔子的认识论和伦理学的基本范畴。指知道、了解、见解、知识、聪明、智慧等。内涵主要涉及知的性质、知的来源、知的内容、知的效果等几方面。

信

指待人处事的诚实不欺,言行一致的态度。为儒家的“五常”之一。孔子将“信”作为“仁”的重要体现,是贤者必备的品德,凡在言论和行为上做到真实无妄,便能取得他人的信任。

君子

君子的人格特点就在于:认知上达到“智”,情感上达到“仁”,意志上达到“勇”。孔子所谓君子,就是心理素质全面发展的人。

道家思想

老子庄子列子

道无

中国古代主要哲学派别之一,以道为世界最后的本原,故名为道家。道家以道为世界的本原,以柔弱因循为道的作用,在政治上主张无为而治。

自然

以"道"为最高哲学范畴,认为"道"是世界的最高真理,"道"是宇宙万物的本源,"道"是宇宙万物赖以生存的依据。

墨家思想

墨翟

兼爱非攻

墨子创立了墨家学说,墨家在先秦时期影响很大,与儒家并称“显学”。他提出了“兼爱”、“非攻”、“尚贤”、“尚同”、“天志”、“明鬼”、“非命”、“非乐”、“节葬”、“节用”等观点。以兼爱为核心,以节用、尚贤为支点。有“非儒即墨”之称。

表格二:作家与背景

简介

时代背景

孔子

孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,是中国春秋末期著名的思想家、教育家,儒家学派创始人,被后人尊为孔圣人、至圣、至圣先师等,“世界十大文化名人”之首。他开创私人讲学的风气,孔子曾受业于老子,带领部分弟子周游列国十四年,晚年修订《诗》《书》《礼》《乐》《易传》《春秋》六经。孔子去世后,后人把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成儒家经典《论语》。

春秋战国之交“百家争鸣”,是一个思想大爆炸的时代,是中国思想史上第一个黄金时期。中国传统中很多光辉的思想主张都产生于那个时代。《论语》产生于春秋战国时期。春秋乃是中国历史发生重大社会转型的时代,由生产力发展而引起制度变更以及在此基础上产生权力分化、礼仪僭越、怀疑主义思潮等现象。西周时期,周天子保持着天下共主的威权。平王东迁以后,东周开始,周室开始衰微,只保有天下共主的名义,而无实际的控制能力。中原各国也因社会经济条件不同,大国间争夺霸主的局面出现了,各国的兼并与争霸促成了各个地区的统一。因此,东周时期的社会大动荡,为全国性的统一准备了条件。以孔子为代表的儒家,是“百家争鸣”中最重要的一个学术流派。经过历史的淘汰和选择,儒家思想在汉武帝之后成为中国统治阶级意识形态的核心。

戴圣

戴圣,字次君。

西汉时期官员、学者、礼学家、汉代今文经学的开创者。后世称其为“小戴”。

戴圣与叔父戴德曾跟随后苍学《礼》,两人被后人合称为“大小戴”。

汉宣帝时,戴圣以博士参与石渠阁论议,官至九江太守。著作有《礼记》(儒家经典著作之一),即《小戴礼记》,传为圣编。【注】戴德,小戴叔,《大戴礼》,85篇。

“大小戴,注礼记,述圣言,礼乐备。”自汉武帝采纳董仲舒、公孙弘的建议,罢黜百家,独尊儒术,置五经博士,讲授儒家经典著作以来,儒学得到了前所未有的发展。朝廷把五种儒家经典著作《易》、《尚书》、《诗》、《礼》、《春秋》作为学校讲授的主要内容,这五种著作即称为“五经”。这之后,解说五经者越来越多,但也出现了经越说越细碎,歧见异说越来越多的情况,使学员不知所从。为此,汉宣帝在甘露三年(前51年),于石渠阁亲自主持御前会议,“诏诸儒讲五经同异”,评定其正误。戴圣作为礼学专家,主要负责五经中《礼》的评定。他论定并博采诸家礼说,辑成《礼记》四十六篇(也说自“大戴八十五篇”中删为四十六篇)。后又增补三篇,共四十九篇,即今本《礼记》,或称《小戴礼记》、《小戴礼》、《小戴记》。

孟子

孟子(前372—前289),名轲,字子舆(待考,一说字子车或子居),战国时期邹国人,鲁国庆父后裔,中国古代著名思想家、教育家,战国时期儒家代表人物,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,对后世中国文化的影响全面而巨大。孟子及其门人著有《孟子》一书。

孟子生活在战国时期,面对这种残酷的你争我夺,面对弱肉强食的互相兼并,他没有像纵横家之流那样热衷个人名利,但他继承了“王道”的政治理想和孔子的学说。他主动背负起时代使命,游说各位诸侯,以推行王道理想和仁政主张。虽然,孟子的主张被当时的诸侯认为是“迂远而阔于情”而不予采纳,但孟子谴责兼并战争,渴望和平,以仁爱为怀,同情人民生活的苦难。他的这些思想反映到封建的新兴时期,新生产力重视人的作用和对人思想的解放,这是时代的要求,也成为中国传统文化宝库中的宝贵智慧和思想财富。

老子

老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳,或曰谥伯阳,楚国苦县(今河南鹿邑)人,春秋末期人,生卒年不详,大约出生于春秋晚期公元前571年。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物。老子是世界文化名人,世界百位历史名人之一。老子思想对中国哲学发展具有深刻影响,其思想核心是朴素的辩证法。在政治上,老子主张无为而治、不言之教。在学术上,老子讲究物极必反之理。在修身方面,老子是道家性命双修的始祖,讲究虚心实腹、不与人争的修持。老子传世作品《道德经》(又称《老子》),是全球文字出版发行量最大的著作之一。

老子生于春秋战国时期,当时的环境是周朝式微,各诸侯为了争夺霸主地位,战争不断。严酷的动乱与变迁,让老子目睹到民间疾苦,作为周朝的守藏史,于是他提出了治国安民的一系列主张。函谷关的守关令尹喜对《道德经》的成书也起了巨大作用,他少时即好观天文,爱读古籍,修养深厚。司马迁在《史记·老子列传》中记载老子“居周久之,见周之衰,乃遂去。至关,关(令)尹喜曰:子将隐矣,强为我著书,于是老子言道德五千言而去,莫知始终”,尹喜感动了老子,老子遂以自己的生活体验和以王朝兴衰成败、百姓安危祸福为鉴,溯其源,著上、下两篇,共五千言,即《道德经》。《老子》简介:《道德经》,又称《道德真经》《老子》《五千言》《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,为其时诸子所共仰,传说是春秋时期的老子(即李耳,河南鹿邑人)所撰写,是道家哲学思想的重要来源。《道德经》分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章,是中国历史上首部完整的哲学著作。

庄子

庄子(前369—前286),本名庄周,字子休(亦说子沐),宋国蒙人,战国中期著名的思想家、哲学家和文学家,先秦七子之一,道家学派的主要代表人物之一,创立了哲学学派庄学,与老子并称为“老庄”。庄子最早提出“内圣外王”的思想,对儒家影响深远。庄子的作品喜欢以引人入胜的方式阐述哲理,被称为“文学的哲学,哲学的文学”,其中代表作品是《庄子》。

时代背景:与同孟子同时代。奇书《庄子》简介:想象奇幻,构思巧妙《庄子》又名《南华经》,是战国中期庄子及其后学所著道家经文。到了汉代以后,尊庄子为南华真人,因此《庄子》亦称《南华经》。其书与《老子》《周易》合称“三玄”。《庄子》一书主要反映了庄子的批判哲学、艺术、美学、审美观等。其内容丰富,博大精深,涉及哲学、人生、政治、社会、艺术、宇宙生成论等诸多方面。庄子的文章,想象奇幻,构思巧妙,展现了多彩的思想世界和文学意境,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格,瑰丽诡谲,意出尘外,乃先秦诸子文章的典范之作。《庄子》不仅是一本哲学名作,更是文学、审美学上的寓言杰作典范。

墨子

墨子是我国古代伟大的思想家、教育家、科学家、军事家和社会活动家。墨子创立的墨学是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。孙中山称赞墨子为"世界第一平等博爱主义家",与黄帝、华盛顿、卢梭并列为四大伟人。毛泽东高度评价:"墨子是一个比孔子高明的圣人"。早在2300多年前,他的《墨经》中就包含了丰富的关于力学、光学、几何学、工程技术知识和现代物理学、数学的基本要素。墨子是一个百科全书式的"平民圣人",被称为"科圣"。

墨子生卒年(约公元前468---前376年),大约比孟子、庄子早,比老子、孔子迟。墨子的生活时代正处在春秋战国之交,奴隶制度已经开始崩溃,封建制度正在逐步建立过程中,这是一个社会大变革时期。墨子代表的是作为小生产者的手工业阶层,他们具有独立的经济地位,但在政治上却没有发言权。社会的动荡给他们带来极大的苦恼,这些小生产者一方面希望社会的变革,一方面又害怕社会变革所带来的混乱给自己造成损失。因此,他们一方面反对传统保守的社会制度,憧憬尧舜禹时代的社会理想;一方面又反对战争,反对暴力,他们幻想通过博爱来实现美好的社会。政治上:主张“尚贤”与“尚同”。提出了维护和平,反对侵略的“非攻”的主张。经济上:主张“强本节用”,即重视生产,崇尚节俭,人人参与劳作并分工合作、各尽所能。伦理上:主张“兼爱”。军事上:主张“有备无患”,反对侵略战争。教育上:主张生产、技能、知识全面发展。

任务分配

一、用3-4节课的时间,完成第五课《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》,第六课《<老子>四章》《五石之瓠》,第七课《兼爱》的翻译。

★友情提示:1.要把原文抄写在上边,译文写在下边,用不同颜色的笔;

2.要把重要词语在原文上标注出来,写出它的现代汉语意思;

3.的确不会的才看《创新设计》,做到每一章、每一段都要懂。

二、用3-4节课的时间,完成文言词语、句式、文常、成语等(按照上学期的格式)进行梳理,一定掌握基本的用法。

★友情提示:本单元的重点是文言虚词,见教材“单元研习任务--三”(P51)。

三、用3-4节课的时间,完成:

(一)儒家

1.儒家思想的核心概念(含义),见上面解说部分;与教材联系起来;

2.分析儒家思想的德与修养的观点,必需联系这十二章;

3.分析论证道理的手段(技巧)。

(二)道家

1.理解分析道家的突破常规的认识;

2.分析道家表现观点与主张的表达技巧。

(三)墨家

1.梳理实现兼爱之道的具体方法;

2.思考墨子矛盾的表达风格(一方面强调简约,一方面反复阐述);

(四)比较

1.比较各家出世之道,现实意义;

2.如何各自风格;

3.写作:重点训练立意。