第6课 动荡的春秋时期 课件(15ppt)

文档属性

| 名称 | 第6课 动荡的春秋时期 课件(15ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-24 15:15:53 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

第二单元

夏商周时期:早期国家的产生与社会变革

第

6

课

动荡的

春秋时期

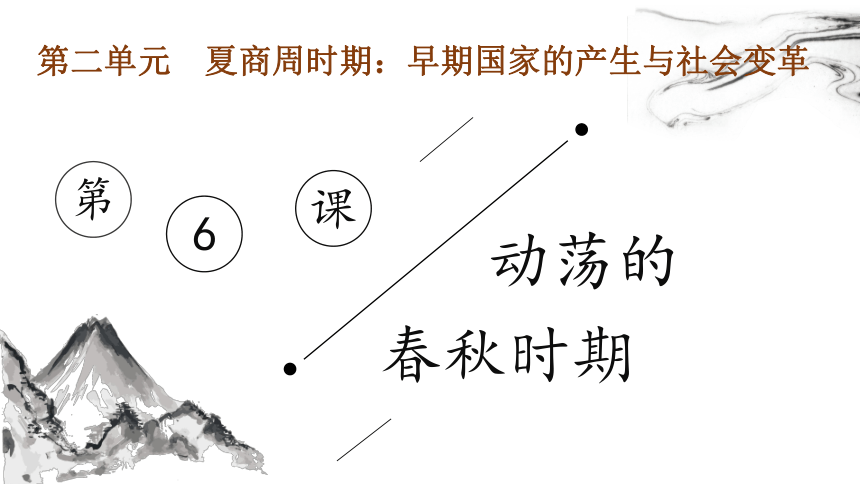

西周

春秋

东周

前476

前475

前221

战国

武王定都镐京

平王东迁洛邑

“春秋”源自于孔子整理修订的鲁国编年体史书《春秋》

“战国”源自西汉刘向整理校对的国别体史书《战国策》

前1046

前771

前770

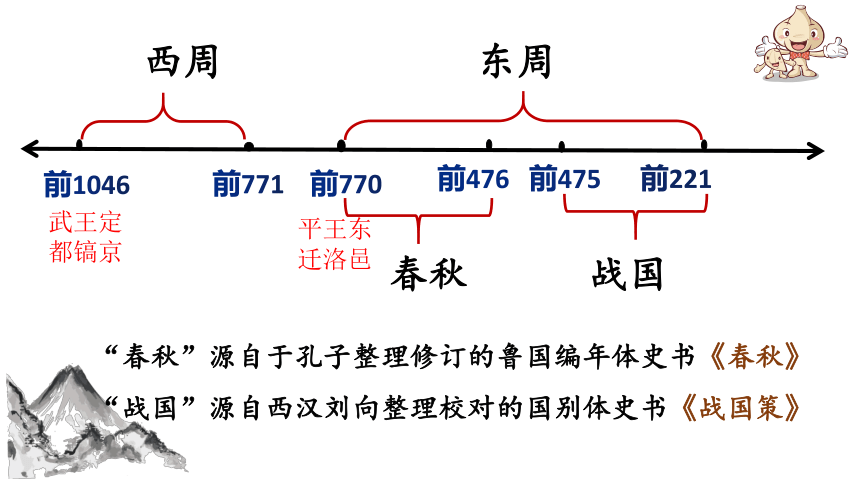

一、春秋时期的经济发展

铁制农具和牛耕的出现

1、农业上

铁器锋利、韧性好、耐用、造价低廉

提高了生产效率,促进了农业生产

意义

①促进了农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件。

②是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。

一、春秋时期的经济发展

青铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等有所发展

2、手工业上

青铜业

纺织业

煮盐业

漆器

出现了商品交换市场,金属货币的使用

各国金属货币

交换市场

一、春秋时期的经济发展

3、商业上

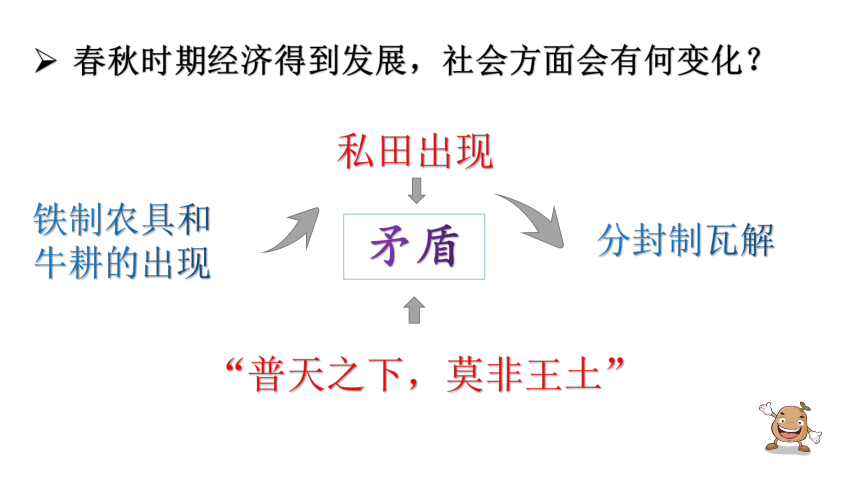

春秋时期经济得到发展,社会方面会有何变化?

铁制农具和牛耕的出现

私田出现

“普天之下,莫非王土”

矛盾

分封制瓦解

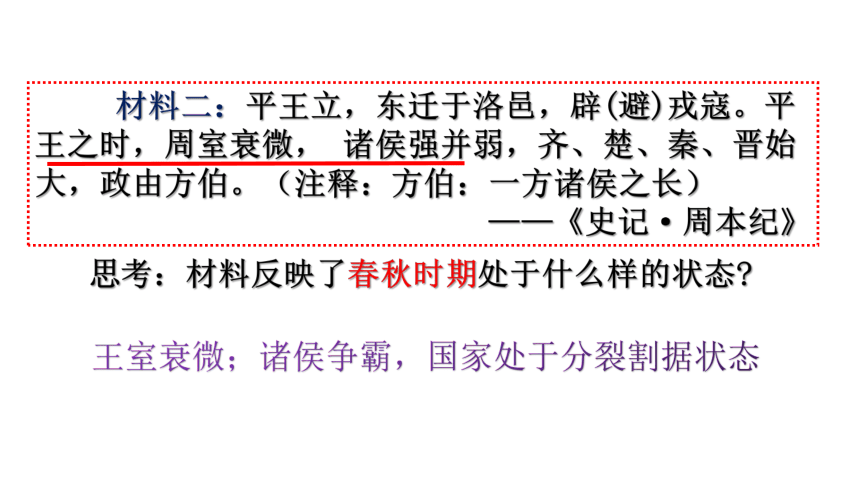

材料二:平王立,东迁于洛邑,辟(避)戎寇。平王之时,周室衰微,

诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。(注释:方伯:一方诸侯之长)

——《史记·周本纪》

思考:材料反映了春秋时期处于什么样的状态?

王室衰微;诸侯争霸,国家处于分裂割据状态

二、王室衰微

1、原因

分封制逐步瓦解

(1)周王室的统治力大减。

(2)天子无力控制诸侯,诸侯不再听从王命。

(3)诸侯不再定期向天子纳贡。

2、表现

3、结果

周王室地位下降,大的诸侯势力崛起

诸侯

庶民

天子

士

卿大夫

庶民

士

天子

卿大夫

诸侯

西周:礼乐征伐自天子出

西周:礼乐征伐自诸侯出

三、诸侯争霸

1、原因

齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王

2、口号

4、代表

3、目的

“尊王攘夷”

争夺霸主地位

王室衰微;各诸侯国政治、经济发展不平衡;为了自身利益,相互争斗

“尊王”:就是拥护周王室。

“攘夷”:当时我国北方的狄人和戎人,借中原各国争战之机内侵,对各国造成严重威胁。领头伐夷,就能得到各国的拥戴。

齐桓公

晋文公

楚庄王

宋襄公

三、诸侯争霸

秦穆公

齐桓公首霸

结果:

原因:

内容:

任用管仲为相

改革内政、发展生产、训练军队;打着“尊天子、攘四夷”的旗号,号令诸侯

成为春秋时期第一个霸主

吴王

越王

楚庄王问鼎中原

三、诸侯争霸

比喻企图夺取天下

问鼎中原

退避三舍

一箭之仇

宋襄之仁

秦晋之好

卧薪尝胆

三令五申

春秋初期形势图

春秋后期形势图

比较下面两张地图,你发现了什么变化?

有的诸侯国被灭,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展

,加快了中国统一的步伐。

(史书记载,西周初年有800个诸侯国,春秋初年还剩170多个,战国初期只有10多个诸侯国了。一些诸侯国为了不被灭亡,主动变法图强,促进社会变革

)

材料一:春秋初,大小诸侯国有一百四十余,经过三百年的兼并和战争,到春秋末只剩下了秦、楚、齐、燕……等十几个大国、强国。

——《文物春秋战国史》

材料二:春秋时期的大国争霸,使得战事不断,中原地区的诸侯几乎都卷入了战争。一些小国备受战争之害,如郑国遭受战祸70多次,宋国也有40多次。

——人教版《中国历史·七年级上册》

结合教材,思考一下,春秋时期诸侯争霸有何利弊?

弊:给社会和人民带来巨大灾难,人民流离失所,生产遭到破坏。

利:客观上有利于走向统一,促进了民族交融。

本课小结

第二单元

夏商周时期:早期国家的产生与社会变革

第

6

课

动荡的

春秋时期

西周

春秋

东周

前476

前475

前221

战国

武王定都镐京

平王东迁洛邑

“春秋”源自于孔子整理修订的鲁国编年体史书《春秋》

“战国”源自西汉刘向整理校对的国别体史书《战国策》

前1046

前771

前770

一、春秋时期的经济发展

铁制农具和牛耕的出现

1、农业上

铁器锋利、韧性好、耐用、造价低廉

提高了生产效率,促进了农业生产

意义

①促进了农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件。

②是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。

一、春秋时期的经济发展

青铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等有所发展

2、手工业上

青铜业

纺织业

煮盐业

漆器

出现了商品交换市场,金属货币的使用

各国金属货币

交换市场

一、春秋时期的经济发展

3、商业上

春秋时期经济得到发展,社会方面会有何变化?

铁制农具和牛耕的出现

私田出现

“普天之下,莫非王土”

矛盾

分封制瓦解

材料二:平王立,东迁于洛邑,辟(避)戎寇。平王之时,周室衰微,

诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。(注释:方伯:一方诸侯之长)

——《史记·周本纪》

思考:材料反映了春秋时期处于什么样的状态?

王室衰微;诸侯争霸,国家处于分裂割据状态

二、王室衰微

1、原因

分封制逐步瓦解

(1)周王室的统治力大减。

(2)天子无力控制诸侯,诸侯不再听从王命。

(3)诸侯不再定期向天子纳贡。

2、表现

3、结果

周王室地位下降,大的诸侯势力崛起

诸侯

庶民

天子

士

卿大夫

庶民

士

天子

卿大夫

诸侯

西周:礼乐征伐自天子出

西周:礼乐征伐自诸侯出

三、诸侯争霸

1、原因

齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王

2、口号

4、代表

3、目的

“尊王攘夷”

争夺霸主地位

王室衰微;各诸侯国政治、经济发展不平衡;为了自身利益,相互争斗

“尊王”:就是拥护周王室。

“攘夷”:当时我国北方的狄人和戎人,借中原各国争战之机内侵,对各国造成严重威胁。领头伐夷,就能得到各国的拥戴。

齐桓公

晋文公

楚庄王

宋襄公

三、诸侯争霸

秦穆公

齐桓公首霸

结果:

原因:

内容:

任用管仲为相

改革内政、发展生产、训练军队;打着“尊天子、攘四夷”的旗号,号令诸侯

成为春秋时期第一个霸主

吴王

越王

楚庄王问鼎中原

三、诸侯争霸

比喻企图夺取天下

问鼎中原

退避三舍

一箭之仇

宋襄之仁

秦晋之好

卧薪尝胆

三令五申

春秋初期形势图

春秋后期形势图

比较下面两张地图,你发现了什么变化?

有的诸侯国被灭,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展

,加快了中国统一的步伐。

(史书记载,西周初年有800个诸侯国,春秋初年还剩170多个,战国初期只有10多个诸侯国了。一些诸侯国为了不被灭亡,主动变法图强,促进社会变革

)

材料一:春秋初,大小诸侯国有一百四十余,经过三百年的兼并和战争,到春秋末只剩下了秦、楚、齐、燕……等十几个大国、强国。

——《文物春秋战国史》

材料二:春秋时期的大国争霸,使得战事不断,中原地区的诸侯几乎都卷入了战争。一些小国备受战争之害,如郑国遭受战祸70多次,宋国也有40多次。

——人教版《中国历史·七年级上册》

结合教材,思考一下,春秋时期诸侯争霸有何利弊?

弊:给社会和人民带来巨大灾难,人民流离失所,生产遭到破坏。

利:客观上有利于走向统一,促进了民族交融。

本课小结

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史