第8课百家争鸣 课件

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

新课导入

第八课

百家争鸣

1.知道诸子百家中道、儒、墨、法诸家的代表人物和基本主张。

2.知道孔子、孟子、荀子的主要观点,理解儒家思想的形成。

3.认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义。

4.感受中国古代思想的博大精深。

学习目标

自主学习:导学提纲

老

子

第二单元

夏商周时期

老子像

一、老子

老子,姓李名耳,春秋末期楚国人,伟大的哲学家、思想家,道家学派创始人。老子思想的精华是朴素辩证法。

他做过周朝的史官,管理王室的藏书。他学识渊博,据说孔子曾向他请教过很多问题。老子乃世界文化名人,世界百位历史名人之一,在道教中老子被尊为道祖,称太上老君。

阴阳二气相交,

而成一种适匀状态。

道是万物创生的总原理,万物创生的程序是由道生出一种气。

于是万物

便产生了。

这种气又划分成为阴阳两气。

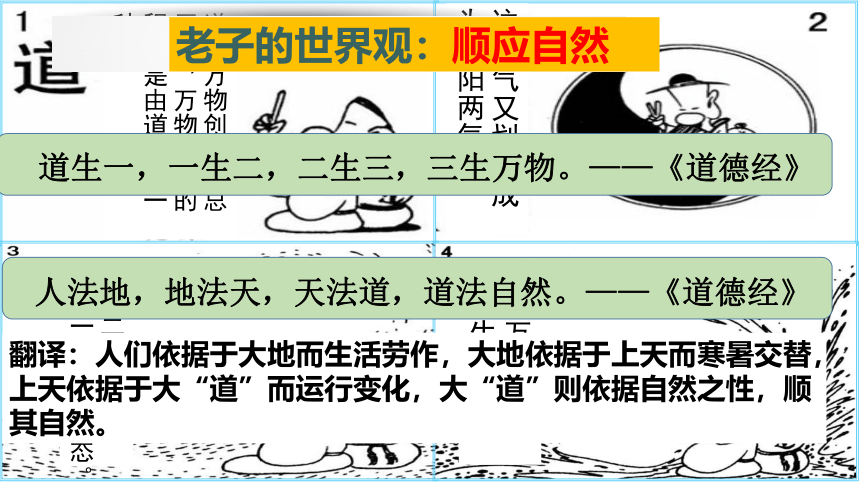

老子的世界观:顺应自然

道生一,一生二,二生三,三生万物。——《道德经》

人法地,地法天,天法道,道法自然。——《道德经》

翻译:人们依据于大地而生活劳作,大地依据于上天而寒暑交替,上天依据于大“道”而运行变化,大“道”则依据自然之性,顺其自然。

灾祸里面隐藏着幸福

人们迷惑而不晓得这个道理实在太久了。

祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏——《道德经》

塞翁失马

老子的朴素辩证法:事物都有对立面

对立的双方可以相互转化

我无为而民自化。

——《道德经》

老子的政治主张:无为而治

治国者无为无事,政治宽厚,

人民就纯朴。

治国者有为有事,政治严苛,

人民就狡黠。

①世界观:顺应自然

②朴素的辩证法:事物都有其对立面

对立的双方可以相互转化

③政治主张:无为而治

老子思想

孔子和儒家学说

第二单元

夏商周时期

孔子像

孔子,名丘,字仲尼,春秋末年鲁国人,中国著名的思想家、教育家,儒家学派创始人,世界十大文化名人之一。年轻时做过几年小官,因政治上不得意,带领学生周游列国。晚年到鲁国,主要从事教育和编订古籍工作。孔子逝世时,享年73岁,葬于曲阜城北即今日孔林所在地。

二、孔子和儒家学说

有一天,孔子家的马棚失火了。孔子从朝廷下班回家,他看见马棚烧没了,就问家人:“马棚失火伤着人了吗?”他却不问马怎么样了。

孔子路过泰山的一侧,有一个在坟墓前哭的妇人看上去十分忧伤。孔子立起身来靠在横木上,派遣子路去问讯那个妇人。子路问道说:“你哭得那么伤心,好像有很伤心的事。”那个妇人说:“没错,之前我的公公被老虎吃了,我的丈夫以前被老虎吃了,现在我的儿子也被老虎吃了。”孔子问:“那为什么不离开这里呢?”妇人回答说:“(这里)没有苛刻的暴政。”孔子说:“学生们记住,苛刻的暴政比老虎还要凶猛可怕!”

政治主张

“马棚失火”和“苛政猛于虎”两则小故事体现了孔子的什么思想?

仁、爱人、以德治国

“仁”

二、孔子和儒家学说

孔子之前,“学在官府”学校专为奴隶主贵族弟子而设,平民没有受教育的权利。孔子开创私学使平民也可以接受教育,从而突破了“学在官府”的限制。

创办私学,提出有教无类。

教育成就

二、孔子和儒家学说

孔子是我国第一个主张“因材施教”的教育家,他承认学生个性的差异和程度的高低,主张在统一的培养目标之下,注意因材施教。

教育成就

因材施教。

二、孔子和儒家学说

从前孔子拜七岁的项橐(tuó

)为老师,古代

圣贤尚且勤学如此,我们更应勤学好问。

教育成就

知之为知之,不知为不知

温故知新

学习方法:

学习态度:

二、孔子和儒家学说

教学方法

教学对象

学习方法

学习态度

“有教无类”

“因材施教”

“知之为知之,不知为不知”

“温故而知新”

“学而不思则罔,思而不学则殆”

二、孔子和儒家学说

孔子的教育思想有:

孔子说:“学而时习之,不亦说乎?”“知之为知之,不知为不知。”“三人行,必有我师焉。”阅读孔子的这三段话,想一想,对你学习有什么帮助或指导?

孔子的三段话,教育我们学习知识要经常复习,要不断总结和向别人学习好的学习方法,要具有老老实实和谦虚好学的态度,才能学有所成。

《论语》是孔子的弟子记录孔子言行的一部书,成书于战国初期。因秦始皇焚书坑儒,到西汉时期仅有口头传授及从孔子住宅夹壁中所得的本子。

文化成就

二、孔子和儒家学说

整理古籍、

编《春秋》

言论记录在《论语》

百家争鸣

第二单元

夏商周时期

第8课

百家争鸣

(一)百家争鸣之义

春秋战国时代,社会处于大变革时期,许多问题亟待解决,产生了各种思想流派,如儒、法、道、墨、兵等,各学派纷纷著书立说,发表意见,并互相辩论,出现了学术上的繁荣景象,后世称为百家争鸣。

百家争鸣

根本原因:社会大变革是百家争鸣出现的。

具体体现:

经济:生产力大发展,井田制崩溃

政治:分封制崩溃,周王室衰微、诸侯展开争霸战争;各国君主都想称霸争雄,所以竟相礼贤下士、廷揽人才

阶级关系:诸侯士大夫(新兴的地主阶级)崛起,“士”阶层的活跃和受重用

思想文化:学在官府为学在民间,学术下移,私学兴办

(二)百家争鸣之因

动

脑

筋

认识:一定时期的文化是一定时期

政治经济的产物

阅读课本P38-39页,小组合作完成下列表格

学派

代表人物

主要观点

墨家

墨子

兼爱、非攻、选贤任能、提倡节俭

儒

家

孟子

“仁政”,“民贵君轻”、爱护自然

荀子

“礼治”

道家

庄子

“治国要顺应自然和民心”

法家

韩非子

以法治国、君主专制

兵家

孙武

知己知彼,百战不殆

墨家学派

创始人:墨子

主张:“兼爱”、“非攻”

墨家学派创始人,他的言行记录在《墨子》一书中。

(三)百家争鸣

战国时的儒家

代表人物:孟子

1)主张实行“仁政”,“民为贵”、“君为轻”。

2)强调个人的修养。推崇“威武不能

屈,富贵不能淫,贫贱不能移”的精神。

3)后世把孔子和孟子合称孔孟。

《荀子》书影

荀子名况,号卿。战国时赵国人。战国末期儒家学派中的大师,战国时期的思想家、教育家。

主张实行礼治,明确尊卑等级,以维系社会秩序。

约公元前313年-公元前238年

代表人物

思想主张

荀子

战国时的儒家

战国时的道家

代表人物:庄子

主张:强调治国要顺应自

然和民心,不要加重人民的负担。追求精神自由和独立

人格。

主张:强化中央集权和君主权力,实行法治。

法家

代表人物:战国末期韩非子

兵家

代表人物:

春秋末期军事家孙武

《孙子兵法》奠定了我国古代军事理论的基础。

学派

人物

时代

主要思想

儒家

孔子

春秋

提倡“仁”

孟子

战国

“仁政”;“民贵君轻”;反对兼并战争

墨家

墨子

战国

“兼爱”、“非攻”;节俭

道家

老子

春秋

事物包含对立的两方面

庄子

战国

人应该顺其自然

法家

韩非

战国

建立中央集权;以法治国

百家争鸣

百家争鸣的影响?

促进了学术和思想的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代思想文化的发展奠定了基础,对后世有重要而深远的影响。

方式一:晓之以情,动之以理,教化同学们

学生中出现一些不爱护公共财物。怎样纠正不良行为,使同学们自觉保护好学校的公共财物呢?

儒家

法家

道家

方式二:用“刑罚”来要求同学们,做错了就要加以“处罚”

方式三:自觉遵守,让同学们自觉去要求自己

取法古人

本课小结

百家争鸣

老子

思想主张

著作

“无为而治”;

事物有对立面,对立面双方可以互相转化

孔子

政治思想

教育思想

地位和影响

百家争鸣

背景

“仁”、为政以德

代表人物

及主张

《道德经》

创办私学,有教无类、因材施教

著名的大思想家、大教育家

儒家

孟子:仁政、民贵君轻

荀子:礼治

墨家

墨子:兼爱、非攻、尚贤、节俭

道家

庄子:顺应自然和民心、无为而治

法家

韩非子:以法治国、中央集权专制

统治

影响

中国古代第一次思想文化发展的高峰

1.认为“一阴一阳谓之道”,事物都包含对立的两方面,对立的双方又相互转化。这是谁的观点?

(

)

A.老子

B.孔子

C.韩非

D.墨子

A

随堂练习

2.(东营中考)1988年,诺贝尔奖金获得者汉内斯?阿尔文曾说:“如果人类要在21世纪生存下去,必须回到2500多年前,去汲取孔子的智慧。”文中的“智慧”是指(

)

A.“仁”和“德治”

B.“无为而治”

C.“兼爱”“非攻”

D.

实行“法治”

A

随堂练习

3.你的朋友考试成绩不理想,你想劝他(她)说:“一次考试失败了不要紧,只要你找出失利的原因,继续努力,下次一定会考好的。说不定,正是因为这次考试没考好,你才及早发现问题,坏事可能变成好事。”这时,你可以引用以下哪家的思想作为论据?

(

)

A.儒家思想

B.道家思想

C.墨家思想

D.法家思想

B

随堂练习

新课导入

第八课

百家争鸣

1.知道诸子百家中道、儒、墨、法诸家的代表人物和基本主张。

2.知道孔子、孟子、荀子的主要观点,理解儒家思想的形成。

3.认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义。

4.感受中国古代思想的博大精深。

学习目标

自主学习:导学提纲

老

子

第二单元

夏商周时期

老子像

一、老子

老子,姓李名耳,春秋末期楚国人,伟大的哲学家、思想家,道家学派创始人。老子思想的精华是朴素辩证法。

他做过周朝的史官,管理王室的藏书。他学识渊博,据说孔子曾向他请教过很多问题。老子乃世界文化名人,世界百位历史名人之一,在道教中老子被尊为道祖,称太上老君。

阴阳二气相交,

而成一种适匀状态。

道是万物创生的总原理,万物创生的程序是由道生出一种气。

于是万物

便产生了。

这种气又划分成为阴阳两气。

老子的世界观:顺应自然

道生一,一生二,二生三,三生万物。——《道德经》

人法地,地法天,天法道,道法自然。——《道德经》

翻译:人们依据于大地而生活劳作,大地依据于上天而寒暑交替,上天依据于大“道”而运行变化,大“道”则依据自然之性,顺其自然。

灾祸里面隐藏着幸福

人们迷惑而不晓得这个道理实在太久了。

祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏——《道德经》

塞翁失马

老子的朴素辩证法:事物都有对立面

对立的双方可以相互转化

我无为而民自化。

——《道德经》

老子的政治主张:无为而治

治国者无为无事,政治宽厚,

人民就纯朴。

治国者有为有事,政治严苛,

人民就狡黠。

①世界观:顺应自然

②朴素的辩证法:事物都有其对立面

对立的双方可以相互转化

③政治主张:无为而治

老子思想

孔子和儒家学说

第二单元

夏商周时期

孔子像

孔子,名丘,字仲尼,春秋末年鲁国人,中国著名的思想家、教育家,儒家学派创始人,世界十大文化名人之一。年轻时做过几年小官,因政治上不得意,带领学生周游列国。晚年到鲁国,主要从事教育和编订古籍工作。孔子逝世时,享年73岁,葬于曲阜城北即今日孔林所在地。

二、孔子和儒家学说

有一天,孔子家的马棚失火了。孔子从朝廷下班回家,他看见马棚烧没了,就问家人:“马棚失火伤着人了吗?”他却不问马怎么样了。

孔子路过泰山的一侧,有一个在坟墓前哭的妇人看上去十分忧伤。孔子立起身来靠在横木上,派遣子路去问讯那个妇人。子路问道说:“你哭得那么伤心,好像有很伤心的事。”那个妇人说:“没错,之前我的公公被老虎吃了,我的丈夫以前被老虎吃了,现在我的儿子也被老虎吃了。”孔子问:“那为什么不离开这里呢?”妇人回答说:“(这里)没有苛刻的暴政。”孔子说:“学生们记住,苛刻的暴政比老虎还要凶猛可怕!”

政治主张

“马棚失火”和“苛政猛于虎”两则小故事体现了孔子的什么思想?

仁、爱人、以德治国

“仁”

二、孔子和儒家学说

孔子之前,“学在官府”学校专为奴隶主贵族弟子而设,平民没有受教育的权利。孔子开创私学使平民也可以接受教育,从而突破了“学在官府”的限制。

创办私学,提出有教无类。

教育成就

二、孔子和儒家学说

孔子是我国第一个主张“因材施教”的教育家,他承认学生个性的差异和程度的高低,主张在统一的培养目标之下,注意因材施教。

教育成就

因材施教。

二、孔子和儒家学说

从前孔子拜七岁的项橐(tuó

)为老师,古代

圣贤尚且勤学如此,我们更应勤学好问。

教育成就

知之为知之,不知为不知

温故知新

学习方法:

学习态度:

二、孔子和儒家学说

教学方法

教学对象

学习方法

学习态度

“有教无类”

“因材施教”

“知之为知之,不知为不知”

“温故而知新”

“学而不思则罔,思而不学则殆”

二、孔子和儒家学说

孔子的教育思想有:

孔子说:“学而时习之,不亦说乎?”“知之为知之,不知为不知。”“三人行,必有我师焉。”阅读孔子的这三段话,想一想,对你学习有什么帮助或指导?

孔子的三段话,教育我们学习知识要经常复习,要不断总结和向别人学习好的学习方法,要具有老老实实和谦虚好学的态度,才能学有所成。

《论语》是孔子的弟子记录孔子言行的一部书,成书于战国初期。因秦始皇焚书坑儒,到西汉时期仅有口头传授及从孔子住宅夹壁中所得的本子。

文化成就

二、孔子和儒家学说

整理古籍、

编《春秋》

言论记录在《论语》

百家争鸣

第二单元

夏商周时期

第8课

百家争鸣

(一)百家争鸣之义

春秋战国时代,社会处于大变革时期,许多问题亟待解决,产生了各种思想流派,如儒、法、道、墨、兵等,各学派纷纷著书立说,发表意见,并互相辩论,出现了学术上的繁荣景象,后世称为百家争鸣。

百家争鸣

根本原因:社会大变革是百家争鸣出现的。

具体体现:

经济:生产力大发展,井田制崩溃

政治:分封制崩溃,周王室衰微、诸侯展开争霸战争;各国君主都想称霸争雄,所以竟相礼贤下士、廷揽人才

阶级关系:诸侯士大夫(新兴的地主阶级)崛起,“士”阶层的活跃和受重用

思想文化:学在官府为学在民间,学术下移,私学兴办

(二)百家争鸣之因

动

脑

筋

认识:一定时期的文化是一定时期

政治经济的产物

阅读课本P38-39页,小组合作完成下列表格

学派

代表人物

主要观点

墨家

墨子

兼爱、非攻、选贤任能、提倡节俭

儒

家

孟子

“仁政”,“民贵君轻”、爱护自然

荀子

“礼治”

道家

庄子

“治国要顺应自然和民心”

法家

韩非子

以法治国、君主专制

兵家

孙武

知己知彼,百战不殆

墨家学派

创始人:墨子

主张:“兼爱”、“非攻”

墨家学派创始人,他的言行记录在《墨子》一书中。

(三)百家争鸣

战国时的儒家

代表人物:孟子

1)主张实行“仁政”,“民为贵”、“君为轻”。

2)强调个人的修养。推崇“威武不能

屈,富贵不能淫,贫贱不能移”的精神。

3)后世把孔子和孟子合称孔孟。

《荀子》书影

荀子名况,号卿。战国时赵国人。战国末期儒家学派中的大师,战国时期的思想家、教育家。

主张实行礼治,明确尊卑等级,以维系社会秩序。

约公元前313年-公元前238年

代表人物

思想主张

荀子

战国时的儒家

战国时的道家

代表人物:庄子

主张:强调治国要顺应自

然和民心,不要加重人民的负担。追求精神自由和独立

人格。

主张:强化中央集权和君主权力,实行法治。

法家

代表人物:战国末期韩非子

兵家

代表人物:

春秋末期军事家孙武

《孙子兵法》奠定了我国古代军事理论的基础。

学派

人物

时代

主要思想

儒家

孔子

春秋

提倡“仁”

孟子

战国

“仁政”;“民贵君轻”;反对兼并战争

墨家

墨子

战国

“兼爱”、“非攻”;节俭

道家

老子

春秋

事物包含对立的两方面

庄子

战国

人应该顺其自然

法家

韩非

战国

建立中央集权;以法治国

百家争鸣

百家争鸣的影响?

促进了学术和思想的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代思想文化的发展奠定了基础,对后世有重要而深远的影响。

方式一:晓之以情,动之以理,教化同学们

学生中出现一些不爱护公共财物。怎样纠正不良行为,使同学们自觉保护好学校的公共财物呢?

儒家

法家

道家

方式二:用“刑罚”来要求同学们,做错了就要加以“处罚”

方式三:自觉遵守,让同学们自觉去要求自己

取法古人

本课小结

百家争鸣

老子

思想主张

著作

“无为而治”;

事物有对立面,对立面双方可以互相转化

孔子

政治思想

教育思想

地位和影响

百家争鸣

背景

“仁”、为政以德

代表人物

及主张

《道德经》

创办私学,有教无类、因材施教

著名的大思想家、大教育家

儒家

孟子:仁政、民贵君轻

荀子:礼治

墨家

墨子:兼爱、非攻、尚贤、节俭

道家

庄子:顺应自然和民心、无为而治

法家

韩非子:以法治国、中央集权专制

统治

影响

中国古代第一次思想文化发展的高峰

1.认为“一阴一阳谓之道”,事物都包含对立的两方面,对立的双方又相互转化。这是谁的观点?

(

)

A.老子

B.孔子

C.韩非

D.墨子

A

随堂练习

2.(东营中考)1988年,诺贝尔奖金获得者汉内斯?阿尔文曾说:“如果人类要在21世纪生存下去,必须回到2500多年前,去汲取孔子的智慧。”文中的“智慧”是指(

)

A.“仁”和“德治”

B.“无为而治”

C.“兼爱”“非攻”

D.

实行“法治”

A

随堂练习

3.你的朋友考试成绩不理想,你想劝他(她)说:“一次考试失败了不要紧,只要你找出失利的原因,继续努力,下次一定会考好的。说不定,正是因为这次考试没考好,你才及早发现问题,坏事可能变成好事。”这时,你可以引用以下哪家的思想作为论据?

(

)

A.儒家思想

B.道家思想

C.墨家思想

D.法家思想

B

随堂练习

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史