2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册第四单元逻辑学入门 课件137张

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册第四单元逻辑学入门 课件137张 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 715.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共137张PPT)

夜

雪

白居易

已讶衾枕冷,复见窗户明。

夜深知雪重,时闻折竹声。

人们思维的过程就是一个运用概念以形成判断,并运用判断以进行推理的过程。

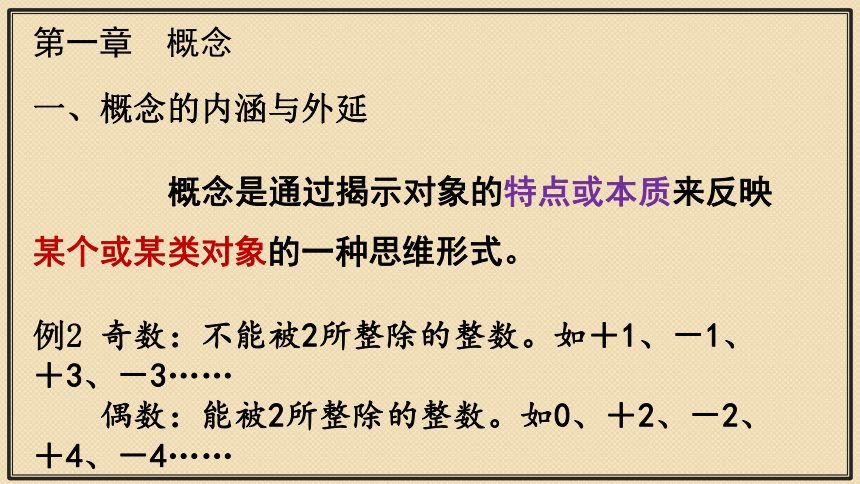

第一章

概念

一、概念的内涵与外延

概念是通过揭示对象的特点或本质来反映某个或某类对象的一种思维形式。

例2

奇数:不能被2所整除的整数。如+1、-1、

+3、-3……

偶数:能被2所整除的整数。如0、+2、-2、+4、-4……

第一章

概念

一、概念的内涵与外延

对象的特点或本质反映在概念中,就构成了概念的内涵;而被概念所反映的一个个、一类类对象,就成为概念的外延。

1.概念作为一种思维是看不见摸不着的,它必须借助于语言中的语词才能存在和表达出来。

2.任何一个概念都是通过相应的词语或词组来表达的,这些能表达概念的词语也就是逻辑学中的词项。

3.不同语词可以表达同一个概念(“老婆”“妻子”“内人”),同一语词也可以表达不同概念(校长说衣服上除了校徽别别别的。)。

第一章

概念

二、概念要明确

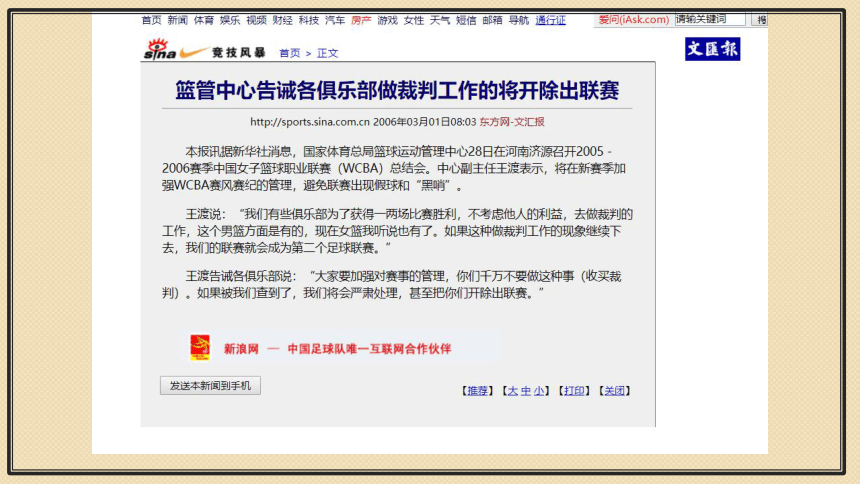

例3

篮管中心告诫各俱乐部:做裁判工作的,将开除出联赛。

第一章

概念

二、概念要明确

“做裁判工作的”在这里是指以贿赂、拉关系的手段使裁判弄虚作假、吹黑哨。

想要概念是明确的,首先词项对概念的表达必须是明确的,具体一点说,即在一定的语言环境中,一个语词、词项表达什么概念必须是明晰的,而不能是有歧义或含糊的。这可以说是对词项、概念本身提出的要求。

例4

本是犬儒,何必装作巨人。

犬儒主义(cynicism),亦译“昔尼克主义”。西方古代哲学、伦理学学说。主张以追求普遍的善为人生之目的,为此必须抛弃一切物质享受和感官快乐。其所以称为“犬儒”,一是由于其创始人是在雅典一个名叫“快犬”的运动场讲学;二是由于其信徒生活刻苦,在大街上讲学时衣食简陋,随遇而安,形同乞丐,

被人讥为犬。

“犬儒”在这里使用不当,应该是侏儒。

明确概念,就必须明确概念的内涵和外延。

第一章

概念

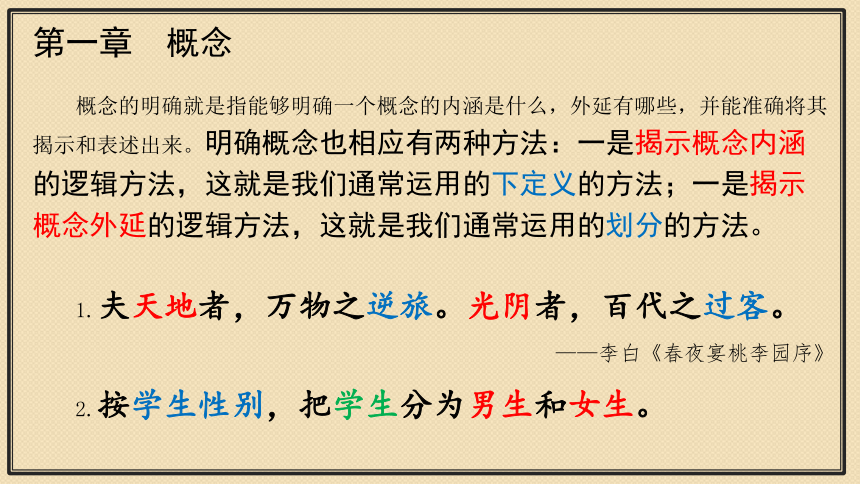

概念的明确就是指能够明确一个概念的内涵是什么,外延有哪些,并能准确将其揭示和表述出来。明确概念也相应有两种方法:一是揭示概念内涵的逻辑方法,这就是我们通常运用的下定义的方法;一是揭示概念外延的逻辑方法,这就是我们通常运用的划分的方法。

1.夫天地者,万物之逆旅。光阴者,百代之过客。

——李白《春夜宴桃李园序》

2.按学生性别,把学生分为男生和女生。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(一)下定义

例5(1)基数就是用于表示事物个数的数。如“三个同学”中的“三”。

(2)所谓力学是研究物体机械运动规律及其应用的科学。

(3)人们在生产过程中发生的社会关系叫做生产关系。

(4)提请立法机关审议的法律草案谓之法案。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(一)下定义

把隐藏在概念之中的内涵,用一句话或者一个命题把它清楚地表达出来,让人们一见就可以了解其所定义的概念的内涵,从而获得对概念内涵的明确把握。

所谓定义简单地说就是揭示概念内涵的一种逻辑方法。正因此,它也就成为明确概念的一种主要方法。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(一)下定义

被定义的概念

=

种差

+

邻近的属概念

1.种差指的是被定义的概念与其他并列概念之间的差别,它实际上也就是被定义概念所反映的对象的特点或本质。

如“基数”的定义中“用于表示事物个数”正是它与其并列的其他种概念如“序数”(“表示次序的数目”)之间最主要的差别。

2.如果一个概念的外延包含另一个概念的外延,外延大者称为属概念,亦称上位概念;外延小者称为种概念,亦称下位概念。

如“数”概念就是被定义概念“基数”的属概念。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(二)下定义的规则

例6、(1)某报在载文论述什么是宗教信仰自由时,作出了这样一个定义:“宗教信仰自由就是信仰某种宗教的自由。”

宗教信仰自由是指公民依据内心的信念,自愿地信仰宗教的自由。其涵义包括:公民有信教或者不信教的自由,有信仰这种宗教或者那种宗教的自由,有过去信教不信教或者过去不信教而信教的自由。宗教信仰自由要求任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教。同时,宪法的平等原则也要求不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。本句下定义概念的外延明显少于被定义概念的外延,这在逻辑上犯了“定义过窄”的逻辑错误。

下定义概念的外延同被定义概念的外延应当是相等的。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(二)下定义的规则

例6

(2)辞典上说,欺骗无非是用虚假的言语或行为来掩盖事实真相,使人上当嘛,我不听他那些虚假言词还会受什么欺骗呢?

同一词典对“上当”、“受骗”的定义:“上当:受骗;吃亏。”“受骗:受到欺骗。”这样一来,词典对“欺骗”的上述定义就成为:“欺骗:用虚假的言语或行为来掩饰事实真相,使人受到欺骗。”显然,在这个定义的下定义概念中也包含了被定义的概念,这种错误在逻辑上称为“定义循环”。

下定义的概念中不能直接或间接包含被定义的概念。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(二)下定义的规则

例6

(3)恩格斯在《反杜林论》一书中曾深刻批判过的德国学者杜林,曾给“生命”提出过这样一个定义:“生命就是通过塑造出来的模式化而进行的新陈代谢。”

“生命”的生物学定义:“生命是由核酸和蛋白质等物质组成的分子体系,它具有不断繁殖后代以及对外界产生反应的能力。”

下定义的概念中不能使用含混的、不清晰的概念和语词。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(三)划分

例7

在某中学的一个班级里,有四十名左右的学生。班主任老师为了分门别类的熟悉和了解这些学生,他就按一定标准把班里的学生作了下述分类:

(1)按学生性别,把学生分为男学生和女学生。

(2)按学生是否是团员,把学生分为团员(学生)和非团员(学生)

……

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(三)划分

划分是将一个概念所反映的一类对象,按照某个或某些性质分为若干小类的一种明确概念外延的逻辑方法,即一种通过明确概念的外延来明确概念的又一种主要方法。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(三)划分

任何划分都由三个要素组成:被划分的概念(某班级的学生),称为划分的母项;划分后所得的概念(“男学生”“女学生”;“团员”“非团员”),称为划分的子项;划分时所依据的对象的性质或特征(“性别”“是否是团员”),称为划分的依据。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(四)划分的规则

例8

某报在报导某图书馆新到的书刊时说:“新到的书刊很多,有理论书,科技书,各种期刊、外文书刊、画报和画册等等,它们都分门别类地陈列在阅览室的书架上。”

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(四)划分的规则

1.划分后所得子项在外延上必须相互排斥,否则会犯“子项(外延)相容”的逻辑错误;

2.每次划分必须按照同一标准,否则会犯“混淆根据”的错误。

第一章

概念

四、概念间的关系

例9

在我们中国文化中所称的汉学,是指汉儒做的学问,注重训诂……后来发展为考据,就是对于书本上的某一句话,研究它是真的或是假的。这些学问,为了一个题目,或某一观念也可写百多万字。总之,汉儒就是训诂考据之学。

这段话将两个不具有同一关系的概念,表述为具有同一关系的概念了。“汉儒”是治汉学的儒者,而“训诂考据之学”是一种汉儒所做的学问。很明显,一是“学者”,一是“学问”,双方没有同一关系。

不要把不具有同一关系的概念当做具有同一关系的概念来使用。

第一章

概念

四、概念间的关系

例10、我去的时候,小妖一样的桃花鱼,偏偏一身小资气质地现形了……譬如柔曼,譬如风流,譬如玉洁冰清,譬如款款盈盈,再也没有比得过这汪洋蓝碧之中所荡漾的绝姿了。现在,我当然懂得,任何的绝色无不属于天籁,不要想着带她去天不造、地不设的去处。

本句中,将没有从属关系的“绝色”和“天籁”说成是两个具有从属关系的概念。“绝色”指桃花鱼的绝妙姿色,“天籁”指发自天上的声音,以形容声音之美妙绝伦。“姿色”和“声音”不存在外延上的真包含或真包含于的关系。

不要把不具有从属关系的概念当做从属关系来使用。

第二章

判断

一、什么是判断

判断就是对思维对象有所肯定或否定的一种思维形式。

“判断”的基本逻辑:

1.有所断定;

2.一定有真假。

第二章

判断

一、什么是判断

例11

王维《相思》:

红豆生南国,春来发几枝?愿君多采撷,此物最相思!

只有陈述句(“红豆生南国,”)才能对思维的对象,即一切事物情况做出肯定或者否定的陈述,因而才能直接表达判断而成为命题,疑问句(“春来发几枝?”)、祈使句(“愿君多采撷,”)、感叹句(“此物最相思!”)都不能直接表达判断,因而都不是命题。

第二章

判断

二、判断的类型

例12

班主任认为,黄亮是班里的学习委员,他不仅自己认真努力地学习,还尽力帮助其他同学一道努力学习。作为共青团员,他关心同学,帮助同学共同进步,只要分配给他的任务,他就会认真去完成。他常和一些同学说,“只有我们班同学都动员起来,相互关心,相互帮助,我们班级才会是一个好集体,好班级”。

……

第二章

判断

二、判断的类型

(一)简单判断

1.直言判断:自身不再包含其他判断的判断。

黄亮是班里的学习委员。

2.关系判断:断定对象之间具有的判断。

他关心同学。

第二章

判断

二、判断的类型

(二)复合判断

1.联言判断:断定事物若干情况同时存在的判断。

他不仅自己认真……,还尽力帮助……

2.选言判断:断定事物若干可能情况的判断。

他们或反映……,或反映……

3.假言判断:断定事物情况之间条件关系的判断。

只要分配给他的任务,他就会认真去完成。

第二章

判断

三、判断要恰当

例13

在事变期间,史沫特莱同斯诺的朋友贝特兰协助我们作了大量的工作。

本句中“贝特兰”既可以指史沫特莱和斯诺共同的朋友,也可以仅仅指斯诺的朋友。

第二章

判断

三、判断要恰当

例14

我喜欢读小朋友的书。

“小朋友的书”,既可以指关于小朋友的书(比如“儿童心理学”),也可以指属于小朋友的书(比如“童话”)。

第二章

判断

三、判断要恰当

例15

研究方法是很重要的。

究竟是指“关于研究的方法”很重要呢,还是指“研究”这个方法很重要呢?

判断对象本身不明确,就不能给人明确的判断信息。(语意两可)

第二章

判断

三、判断要恰当

例16

项羽为什么“不肯过江东”?这是个伪命题。

“这是个伪命题”中的“这”指代的是“项羽为什么‘不肯过江东’”这句话,是疑问句,一般不能充当命题(一般来说,所有的判断都是命题)。

第二章

判断

三、判断要恰当

例17

是否有较好的学习成绩也是评上三好学生的重要条件。

“是否”含了肯定与否定两个方面,而“是……的重要条件”仅表达了肯定的方面。(两面对一面)

第二章

判断

三、判断要恰当

例18

1990年,母亲在一代才子纪晓岚曾经徜徉恣肆的热土上度过了她沉默、清贫的一生。

本句是由一个长句表达的判断,其主干部分是“1990年,母亲……度过了她……的一生”。而要在1990年这一年度过母亲的一生是不可能的。将“度过”改为“走完”较为适宜。(不合事理)

第二章

判断

三、判断要恰当

例19

有的不正之风必须坚决纠正。

本句中,不应是“有的”而应是“所有”不正之风都必须坚决纠正。

第二章

判断

三、判断要恰当

例20

谁也不能否认这部作品没有教育意义。

本句的原意是想强调这部作品的教育意义,但由于误用了三重否定,即把原应是通过双重否定而表示的肯定,再加以否定而变成了否定。其结果就是与原意完全相反了。(否定失当)

第二章

判断

三、判断要恰当

例21

全省12条主要水系达到和优于三类水质标准的段面所占比例为89.4%。

本句是一个以“和”为联结词的不恰当的联言判断,因为“优于”已包含且远远超过“达到”的标准,所以用“和”来并列没有意义。这里的联结词应改为“或”,该判断应是一个选言判断,其两个选言支至少有一个为真,这样“达到”或“超过”三类水标准的段面所占比例为89.4%这一断定才有意义。

第二章

判断

三、判断要恰当

例22

只要刻苦学习,他的学习成绩就能很快提高。

1.充分条件:有A必然有B,无A未必无B

“只要……就……”

只要是人,就要吃饭。

2.必要条件:无A必然无B,有A未必有B

“只有……才……”

只有下了水,才能学会游泳。

本句是一个假言判断,A(“努力学习”)仅是B(“提高成绩”)的必要条件,而非充分条件,故应该用“只有……才……”。(关联词不当)

第二章

判断

三、判断要恰当

例23

记者:“解放多年来,我国高等学府培养了许多人才。请问您毕业于那所大学?”

科学家:“对不起,我没上过大学。我搞科研,主要靠自学。我认为自学也能成才。”

记者:(一愣)“听说,您又成功地完成了一科研项目,请问您的新课题是什么?”

……

记者的问题预设了“女科学家是大学毕业的”,至少是“上过大学的”,但女科学家根本就没上过大学,因此该问题所包含的预设就是一个虚假的命题,基于虚假命题提出的问题自然不恰当。

评价一个判断是否恰当,还可通过分析该判断的预设是否成立,即其真假入手。只有当一个判断所据以提出的预设是一个真命题,该判断才有可能是恰当的,反之则是不恰当的。

第三章

推理

一、什么是推理

例24、宋代诗人翁卷《山雨》:

一夜满林星月白,亦无云气亦无雷。

平明忽见溪流急,知是他山落雨来。

第三章

推理

一、什么是推理

(在本山无雨的情况下)如果溪水流急,那么定是他山落雨宛转流来

(平明忽见)溪水流急

所以,定是他山落雨宛转流来

这就是推理,即从已有知识(由横线上方的两个命题表示的道理或事实)出发,推出一个新的命题(横线下方的命题)。

在推理中,作为推理依据的命题,称为推理的前提。由前提推出的命题,称为推理的结论。

所谓推理就是由前提推出结论的一种思维形式。

第三章

推理

二、推理的类型

(一)演绎推理(必然性推理)

例25

小孙:小刘,快要考大学了,你该学习努力点。

小刘:我又不想要考大学!(言下之意,也就是自己“不需要学习努力点”)

第三章

推理

(1)小孙的话中包含的推理:

凡想要考大学的人是需要努力学习点

你是想考大学的人

所以,你是需要学习努力点

第三章

推理

(1)小刘答话中包含的推理:

凡想要考大学的人是需要努力学习点

我不是想考大学的人

所以,我不需要学习努力点

“不是想考大学”的人是否需要努力学习,前提中并未明确,故小刘的推理不成立。

第三章

推理

二、推理的类型

(一)演绎推理(必然性推理)

在逻辑学上,通常把由真前提能必然推出真结论的推理称为演绎推理,也称为必然性推理。对这类推理来说,只要其前提是真的,推理形式是有效的,那么结论就必然为真。

第三章

推理

二、推理的类型

(二)或然性推理

在逻辑学上,通常把由真前提并不能必然推出真结论的推理称为非必然性推理,也称为或然性推理。其主要特点在于,运用这种推理,前提真而结论假是有可能的。

第三章

推理

(二)或然性推理

A.归纳推理

例26

(1)徐迟《哥德巴赫猜想》:

1742年,哥德巴赫写信给欧拉,提出了每个不小于6的偶数都是二个素数之和。…………

哥德巴赫猜想的提出是基于对一部分偶数(例如6,24,等等)的考察,发现它们是二哥素数之和,于是提出猜想,每个不小于6的偶数都是二个素数之和。很显然,这一猜想是运用了归纳推理的形式和方法。

它是根据某类对象中有一部分对象具有(或不具有)某种性质,从而推出该类对象都具有(或不具有)某种性质的推理。

(二)或然性推理

A.归纳推理

归纳推理就是由个别知识的前提推出一般知识的结论的推理。当支持推理的前提数目越多,涉及范围越广而未发现反例时,结论的可信度就越高,该归纳推理就越合理。

第三章

推理

(二)或然性推理

B.类比推理

例26(2)吴人张举任句章县令时,有妻子害死丈夫,并放火烧了住房,宣称“丈夫被烧死了”。…………

类比推理指的是,根据两个或两类对象在某些性质上的相同,推出它们在另外的性质(这种性质已为类比的一方所具有,而在另一方那里尚未发现)上也相同。

第三章

推理

(二)或然性推理

B.类比推理

例26

(2)吴人张举任句章县令时,有妻子害死丈夫,并放火烧了住房,宣称“丈夫被烧死了”。…………

从活猪烧死后口腔有灰,死猪焚烧后口腔无灰的事实,县令类推出如果丈夫确系被火烧死,则口中应有灰,如果丈夫是被人杀死再焚烧的,则口中无灰。既然丈夫尸体口中无灰,自然可类推出他是死后才被火焚烧的。

类比推理指的是,根据两个或两类对象在某些性质上的相同,推出它们在另外的性质(这种性质已为类比的一方所具有,而在另一方那里尚未发现)上也相同。

第三章

推理

(二)或然性推理

C.假说

例26

(3)《阅微草堂笔记》卷四《滦阳消夏录四》:

雍正壬子六月,夜大雷雨,…………

本故事包含了以下推理:

(1)

如果真的是雷击伤人,那应“自上而下,不裂地”

但现在屋梁飞起,土坑之面揭去

所以,不是真的雷击伤人

本故事包含了以下推理:

(2)

如果真的是雷击伤人,那么由于雷电相同,附近也应出现雷电伤人的情况

但附近未出现雷电伤人的情况

所以,不是真的雷击伤人

县令再根据“火药非数十斤不能伪为雷,合药必以硫磺……”,提出了一个假说(推测):凶犯必为多买硫磺者。他暗中调查谁大量买硫磺,从而锁定了嫌犯。但凶手是否此人还不能确定,县令将多买硫磺者拘留加以询问,从而确定了凶手的身份。

假说是根据已掌握的事实材料和科学原理,对某一事物、现象的是否存在,原因及其发展规律所作出的一种推测性的说明。

假说具有三个显著特点:①具有推测的性质;②必须以一定的事实材料和科学知识为依据;③是人们认识接近真理的一种形式。

第三章

推理

三、直言命题的推理要合乎逻辑

例27、有一只狗习惯于吃鸡蛋,久而久之,它意识到“一切鸡蛋都是圆的”。

有一次,它看见一个圆圆的海螺,就以为是鸡蛋,于是张大了嘴,一大口就把海螺吞下肚去。

后来觉得肚里沉重,很是痛苦,说道:“我真是活该,相信一切圆的都是鸡蛋。”

一切鸡蛋都是圆的

海螺是圆的

所以,海螺是鸡蛋

第三章

推理

三、直言命题的推理要合乎逻辑

例28

有这样一段相声:

甲:不会说话净得罪人。明明是好意呀,别人听了也不舒服。

乙:有这样的事?

甲:我大爷就因不会说话,老得罪人。有一次我大爷请客,请了四位客人到饭馆吃饭。约好下午六点钟。到了五点半,来了三位,有一位没来,…………

第三章

推理

三、直言命题的推理要合乎逻辑

例29

请看古希腊的一个关于“你有角”的推论:

凡你没有失去的东西就是你所有的

角是你没有失去的东西

所以,角就是你所有的

前一个“东西”是指本来有但没有失去的东西;后一个“东西”指本来没有因而也没有失去的东西。

第三章

推理

三、直言命题的推理要合乎逻辑

例30

一天下午,小王对小李说:锻炼身体的时间到了,一起去锻炼锻炼身体吧!

小李回答说:不想去。

小王问:为什么?

小李说:我又不是运动员。

小王大笑说:这是什么逻辑!你不是运动员,你就不去锻炼身体了?

凡运动员都是需要锻炼身体的

我又不是运动员

所以,我不需要锻炼身体

“不是运动员”的人是否需要锻炼身体,推理中并未明确,故小李的推理不成立。

第三章

推理

三、直言命题的推理要合乎逻辑

例31

蝙蝠是能飞的,因为蝙蝠是哺乳动物,有的哺乳动物是能飞的。

蝙蝠是哺乳动物

有的哺乳动物是能飞的

所以,蝙蝠是能飞的

并不是所有哺乳动物都能飞,所以前提不能得出结论。

第三章

推理

三、直言命题的推理要合乎逻辑

例32、我又不是团员,何必去关心班里的事。

凡团员必须关心班里的事

我不是团员

所以,我不必关心班里的事

“不是团员”的人是否必须关心班里的事,前提并未明确,故推论不成立。

第三章

推理

三、直言命题的推理要合乎逻辑

例33

所有的高山都比珠穆朗玛峰低

上海长风公园里的铁臂山不是高山

所以,上海长风公园里的铁臂山不比珠穆朗玛峰低

“不是高山”的山是否比珠穆朗玛峰低,前提中并未明确,故推论不成立。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(一)什么是复合命题的推理

例34

范仲淹《岳阳楼记》:

居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君。是进亦忧,退亦忧。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(一)什么是复合命题的推理

(如果)进居朝廷的高位,则为民担忧;(如果)退处偏远的江湖,则为君担忧

(或者)进居朝廷的高位,(或者)退处偏远的江湖

所以,(或者)为民担忧,(或者)为君担忧

它的第一个前提是由两个“如果……则……”形式的复合命题联结而成的,第二个前提是由“或者……或者……”这种形式的命题来充当的,它们得出的结论,也是一个具有“或者……或者……”形式的复合命题。

复合命题推理是其前提或结论中含有复合命题并根据复合命题的逻辑特征来进行推演的推理。

这是一种演绎推理,即当推理前提为真而且推理形式有效时,其结论必然为真。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(二)联言推理

例35

写作文要注意思想性

写作文要注意艺术性

所以,写作文既要注意思想性又要注意艺术性

联言命题是断定事物的若干情况同时存在的一种复合命题。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(三)选言推理

例36

《战国策?冯煖客孟尝君》中记载的一则故事:

后孟尝君出记,问门下诸客:“谁习计会,能为文收责于薛者乎?”……冯煖曰:“愿之!”于是约车治装,载券契而行。辞曰:“责毕收,以何市而反?”孟尝君曰:“视吾家所寡有者。”…………

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(三)选言推理

(收完债后)给孟尝君家或买珍宝,或买牛马,或买美女,或买仁义

孟尝君家不缺珍宝、不缺牛马、不缺美女

所以,给孟尝君家买仁义

选言命题就是断定事物若干可能情况的命题。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

例37

如果这个人骄傲,那么这个人就会落后

这个人落后了

所以,这个人骄傲

否定后件,就要否定前件;肯定后件,不能断定前件。一个人落后了,不一定是这个人骄傲了。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

充分条件假言推理:一般指以充分条件假言命题为主要前提,并根据充分条件假言命题的逻辑特性而推演的假言推理,其另一个前提和结论一般为直言命题。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

充分条件假言推理:①肯定前件,就要肯定后件;否定前件,不能断定后件;②否定后件,就要否定前件,肯定后件,不能断定前件。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

例38

只有不畏艰险的人,才能达到科学的顶峰

某人没能达到科学的顶峰

所以,某人是一个畏惧艰险的人

肯定后件就要肯定前件,否定后件不能断定前件。一个没能达到科学顶峰的人,不一定是一个畏惧艰难的人。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

必要条件假言推理:一般指以必要条件假言命题为主要前提,并根据必要条件假言命题的逻辑特性而推演的假言推理,其另一个前提和结论一般为直言命题。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

必要条件假言推理:①否定前件就要否定后件,肯定前件不能断定后件;②肯定后件就要肯定前件,否定后件不能断定前件。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

例39

如果而且只有三角形两底角相等,该三角形才是等腰三角形

这个三角形两底角不相等

所以,这个三角形不是等腰三角形

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

充分必要条件假言推理:一般指以充分必要条件假言命题为主要前提,并根据充分必要条件假言命题的逻辑特性而推演的假言推理,其另一个前提和结论一般为直言命题。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

充分必要条件假言推理:①肯定前件就要肯定后件,否定前件就要否定后件;②肯定后件就要肯定前件,否定后件就要否定前件。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(五)二难推理

例40、一位同学,他主张取消考试,理由是:

如果考试是考学生已掌握了的知识,那么考试是无用的;如果考试是考学生未掌握的知识,那么考试也是无用的

考试或者是考学生掌握了的知识,或者是考学生未掌握的知识

所以,考试总是无用的

该推理的第一个前提由两个充分条件假言命题组成,但这两个假言命题并不真实,因为前者并不是后者的充分条件。

1.“学生掌握了知识”不能推出“考试无用”:①考试可对学生掌握的知识进行巩固;②考试可将情况反馈给教师。

2.“学生未掌握知识”不能推出“考试无用”:让学生清楚哪些知识未被掌握;②将情况反馈给老师。

如果考试是考学生已掌握了的知识,那么考试是有用的(因为这可以帮助学生进一步巩固和加深对知识的掌握);如果考试是考学生未掌握的知识,那么考试也是有用的(因为学生可以借此而明确自己的不足)

考试或者是考学生掌握了的知识,或者是考学生未掌握的知识

所以,考试总是有用的

第四章

逻辑思维的规律

一、同一律

任何一个概念或判断都有其确定的内容,因此在思维和论辩过程中,必须保持概念或判断的确定与同一。否则,就要犯混淆概念或偷换概念、转移论题或偷换论题的逻辑错误。

第四章

逻辑思维的规律

一、同一律

例41

古希腊智者欧谛德谟面对一些人批评他说谎时,他回答说:“谁说谎,谁就是说不存在的东西;不存在的东西是无法说的;因此没有人能说谎。”

通过混淆“不存在的东西”这一词语的两种不同的含义,亦即两个不同的概念而偷换概念的。

第四章

逻辑思维的规律

一、同一律

例42

我们提倡语言美,那么,什么样的语言是美的呢?我想,“问渠那得清如许,唯有源头活水来”,你的语言为何如此纯洁而明净,那是由于你的灵魂崇高而朴实,有美源头的活水。语言是反映一个人风貌的另一面镜子,豪放的人语言激扬而不俗;潇洒的人言谈风趣而不随便;…………

本段文字开始提出的论题是“什么样的语言是美的”,但文章并未对此做出回答,随即又提出了“美丽的语言从哪里来”的问题,以后的论述基本上都围绕这一问题而展开的,以致忘掉了最初的论题。显然,文章是犯了转移或偷换论题的逻辑错误。

第四章

逻辑思维的规律

二、矛盾律

两个互相矛盾的思想不能同时是真的。因此在思维过程中,对同一对象不能同时做出两个互相矛盾的判断,即不能既肯定它是什么,同时又否定它是什么。否则,就要犯自相矛盾的逻辑错误。

第四章

逻辑思维的规律

二、矛盾律

例43

在从前的年代,四方台向来没有人上去过,上去的人就从来没有回得来。

第四章

逻辑思维的规律

二、矛盾律

例44

(1)(××)演唱会门票已部分售罄。

(2)巍巍长城,逶迤万峰,气势磅礴,雄伟状观,她是我国劳动人民的智慧结晶,是伟大祖国的天然屏障。

第四章

逻辑思维的规律

三、排中律

两个互相矛盾的判断不能同时都是假的。因此在思维过程中,对于两个互相矛盾的判断,就必须承认其中有一个是真的,给予明确的肯定,不能对两者同时都加以否定。否则,就要犯模棱两可的逻辑错误。

第四章

逻辑思维的规律

三、排中律

例45

鲁迅《立论》:

我梦见自己正在小学校的讲堂上预备作文,向老师请教立论的方法。

“难!”老师从眼镜圈外斜射出眼光来,看着我,说:“我告诉你一件事——”

……

“我愿意既不谎人,也不遭打。那么,老师,我的怎么说呢?”

第四章

逻辑思维的规律

三、排中律

例46

法官甲和法官乙在议论某一案件:

法官甲:“公诉机关的材料还不够充分、确凿,所以不能证明被告人犯了罪。”

法官乙:“那么说,只能判决被告人无罪了。”

法官甲:“也不能说被告就无罪,他嫌疑还是很大的。”

第五章

论证要有说服力

一、什么是论证

例47、竺可桢:

论证的主题:古代黄河流域一带较现在气候温暖。

论证的根据:三千年前黄河一带广泛生长竹子,而竹子是适宜生长在温暖的地方的,现在黄河一带已看不到竹子了,现在,竹子主要分布于长江流域、华南、西南等较温暖的地带。…………

第五章

论证要有说服力

一、什么是论证

只有当时当地广泛地生长着竹子,才会有竹简的大量存在

有竹简的大量存在

所以,当时当地广泛生长着竹子

只有气候温暖的地带,才有竹子生长

古代黄河流域一带有竹子生长

所以,古代黄河流域一带是气候温暖的地带

第五章

论证要有说服力

一、什么是论证

论证是借助于断定一个或一些命题的真实性,通过逻辑推理来确定另一个命题的真实性或虚假性的思维过程。

如果一个论证的论据是真实的,而且从论据中可以必然地推出其论题来,那么该论证就是合乎逻辑的、有说服力的。

第五章

论证要有说服力

一、什么是论证

首先,一个前提真实、形式有效的推理,实质上就是一个论证,只不过两者的思维进程有所不同罢了。推理是从前提推出结论,而论证总是先有论题(相当于推理的结论),然后再围绕论题去寻找有关论据(相当于推理的前提)。

第五章

论证要有说服力

一、什么是论证

其次,论证既可以是确定论题的真实性的过程,即证明的过程、证实的过程,也可以是确定论题的虚假性的过程,即反驳的过程、证伪的过程。

第五章

论证要有说服力

二、论证的说服力

例48

某报曾刊载一篇哲学理论文章,文章题目亦即其中心论题是“黑格尔批判形而上学的局限性”。

句子结构不严谨引起歧义。可以是“批判/形而上学的局限性”,也可以是“批判形而上学/的局限性”。

第五章

论证要有说服力

二、论证的说服力

例49

鲁迅先生在《论辩的魂灵》一文中,列举了当时社会上一些反对新思想的人反对改革的奇谈怪论。其中一段为:“卖国贼是说谎的,所以你是卖国贼。我骂卖国贼,所以我是爱国者。爱国者的话是最有价值的,所以我的话是不错的,我的话既然不错,你就是卖国贼无疑了。”

故事中的所谓爱国者,一开始用“你是卖国贼”为论据来论证“我是爱国者”这一论题,随后又用“我是爱国者”为论据来论证“你是卖国贼”。这样一来,“我是爱国者”和“你是卖国贼”两个命题在同一论证中就互为论据。

第五章

论证要有说服力

二、论证的说服力

论据必须遵守下述两条规则:

1.论据应当是真实的,而且其真实性应当是已被判明了的;

2.论据的真实性不能依赖论题来说明。

第五章

论证要有说服力

二、论证的说服力

例50

甲:我在马路上经过仔细观察,终于找到纺织业不景气的原因。

乙:真的?那你说说看。

甲:历来都是女士和小姐们在服装上翻花样,可是,现在的女士和小姐们穿得越来越少了。过去,一件衣服的料子,现在可以做三件。这样,就有三分之二的纺织厂只好关门大吉了。

如果女士和小姐们在服装上翻花样(用多的布料),纺织业就景气

女士和小姐们的布料越来越少

所以,纺织业不景气

甲提出的论题,仅仅依据一些妇女衣着的表面现象,以此作为论据来论证“纺织业不景气”(论题)的现实,理由不充分。

论据要成为论题的充足理由,论证过程所使用的推理就必须或者遵守必然性推理的推理规则,或者遵守提高或然性推理(主要是归纳推理、类比推理等)结论可靠性程度的基本原则。

夜

雪

白居易

已讶衾枕冷,复见窗户明。

夜深知雪重,时闻折竹声。

人们思维的过程就是一个运用概念以形成判断,并运用判断以进行推理的过程。

第一章

概念

一、概念的内涵与外延

概念是通过揭示对象的特点或本质来反映某个或某类对象的一种思维形式。

例2

奇数:不能被2所整除的整数。如+1、-1、

+3、-3……

偶数:能被2所整除的整数。如0、+2、-2、+4、-4……

第一章

概念

一、概念的内涵与外延

对象的特点或本质反映在概念中,就构成了概念的内涵;而被概念所反映的一个个、一类类对象,就成为概念的外延。

1.概念作为一种思维是看不见摸不着的,它必须借助于语言中的语词才能存在和表达出来。

2.任何一个概念都是通过相应的词语或词组来表达的,这些能表达概念的词语也就是逻辑学中的词项。

3.不同语词可以表达同一个概念(“老婆”“妻子”“内人”),同一语词也可以表达不同概念(校长说衣服上除了校徽别别别的。)。

第一章

概念

二、概念要明确

例3

篮管中心告诫各俱乐部:做裁判工作的,将开除出联赛。

第一章

概念

二、概念要明确

“做裁判工作的”在这里是指以贿赂、拉关系的手段使裁判弄虚作假、吹黑哨。

想要概念是明确的,首先词项对概念的表达必须是明确的,具体一点说,即在一定的语言环境中,一个语词、词项表达什么概念必须是明晰的,而不能是有歧义或含糊的。这可以说是对词项、概念本身提出的要求。

例4

本是犬儒,何必装作巨人。

犬儒主义(cynicism),亦译“昔尼克主义”。西方古代哲学、伦理学学说。主张以追求普遍的善为人生之目的,为此必须抛弃一切物质享受和感官快乐。其所以称为“犬儒”,一是由于其创始人是在雅典一个名叫“快犬”的运动场讲学;二是由于其信徒生活刻苦,在大街上讲学时衣食简陋,随遇而安,形同乞丐,

被人讥为犬。

“犬儒”在这里使用不当,应该是侏儒。

明确概念,就必须明确概念的内涵和外延。

第一章

概念

概念的明确就是指能够明确一个概念的内涵是什么,外延有哪些,并能准确将其揭示和表述出来。明确概念也相应有两种方法:一是揭示概念内涵的逻辑方法,这就是我们通常运用的下定义的方法;一是揭示概念外延的逻辑方法,这就是我们通常运用的划分的方法。

1.夫天地者,万物之逆旅。光阴者,百代之过客。

——李白《春夜宴桃李园序》

2.按学生性别,把学生分为男生和女生。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(一)下定义

例5(1)基数就是用于表示事物个数的数。如“三个同学”中的“三”。

(2)所谓力学是研究物体机械运动规律及其应用的科学。

(3)人们在生产过程中发生的社会关系叫做生产关系。

(4)提请立法机关审议的法律草案谓之法案。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(一)下定义

把隐藏在概念之中的内涵,用一句话或者一个命题把它清楚地表达出来,让人们一见就可以了解其所定义的概念的内涵,从而获得对概念内涵的明确把握。

所谓定义简单地说就是揭示概念内涵的一种逻辑方法。正因此,它也就成为明确概念的一种主要方法。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(一)下定义

被定义的概念

=

种差

+

邻近的属概念

1.种差指的是被定义的概念与其他并列概念之间的差别,它实际上也就是被定义概念所反映的对象的特点或本质。

如“基数”的定义中“用于表示事物个数”正是它与其并列的其他种概念如“序数”(“表示次序的数目”)之间最主要的差别。

2.如果一个概念的外延包含另一个概念的外延,外延大者称为属概念,亦称上位概念;外延小者称为种概念,亦称下位概念。

如“数”概念就是被定义概念“基数”的属概念。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(二)下定义的规则

例6、(1)某报在载文论述什么是宗教信仰自由时,作出了这样一个定义:“宗教信仰自由就是信仰某种宗教的自由。”

宗教信仰自由是指公民依据内心的信念,自愿地信仰宗教的自由。其涵义包括:公民有信教或者不信教的自由,有信仰这种宗教或者那种宗教的自由,有过去信教不信教或者过去不信教而信教的自由。宗教信仰自由要求任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教。同时,宪法的平等原则也要求不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。本句下定义概念的外延明显少于被定义概念的外延,这在逻辑上犯了“定义过窄”的逻辑错误。

下定义概念的外延同被定义概念的外延应当是相等的。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(二)下定义的规则

例6

(2)辞典上说,欺骗无非是用虚假的言语或行为来掩盖事实真相,使人上当嘛,我不听他那些虚假言词还会受什么欺骗呢?

同一词典对“上当”、“受骗”的定义:“上当:受骗;吃亏。”“受骗:受到欺骗。”这样一来,词典对“欺骗”的上述定义就成为:“欺骗:用虚假的言语或行为来掩饰事实真相,使人受到欺骗。”显然,在这个定义的下定义概念中也包含了被定义的概念,这种错误在逻辑上称为“定义循环”。

下定义的概念中不能直接或间接包含被定义的概念。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(二)下定义的规则

例6

(3)恩格斯在《反杜林论》一书中曾深刻批判过的德国学者杜林,曾给“生命”提出过这样一个定义:“生命就是通过塑造出来的模式化而进行的新陈代谢。”

“生命”的生物学定义:“生命是由核酸和蛋白质等物质组成的分子体系,它具有不断繁殖后代以及对外界产生反应的能力。”

下定义的概念中不能使用含混的、不清晰的概念和语词。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(三)划分

例7

在某中学的一个班级里,有四十名左右的学生。班主任老师为了分门别类的熟悉和了解这些学生,他就按一定标准把班里的学生作了下述分类:

(1)按学生性别,把学生分为男学生和女学生。

(2)按学生是否是团员,把学生分为团员(学生)和非团员(学生)

……

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(三)划分

划分是将一个概念所反映的一类对象,按照某个或某些性质分为若干小类的一种明确概念外延的逻辑方法,即一种通过明确概念的外延来明确概念的又一种主要方法。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(三)划分

任何划分都由三个要素组成:被划分的概念(某班级的学生),称为划分的母项;划分后所得的概念(“男学生”“女学生”;“团员”“非团员”),称为划分的子项;划分时所依据的对象的性质或特征(“性别”“是否是团员”),称为划分的依据。

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(四)划分的规则

例8

某报在报导某图书馆新到的书刊时说:“新到的书刊很多,有理论书,科技书,各种期刊、外文书刊、画报和画册等等,它们都分门别类地陈列在阅览室的书架上。”

第一章

概念

三、概念的定义和划分

(四)划分的规则

1.划分后所得子项在外延上必须相互排斥,否则会犯“子项(外延)相容”的逻辑错误;

2.每次划分必须按照同一标准,否则会犯“混淆根据”的错误。

第一章

概念

四、概念间的关系

例9

在我们中国文化中所称的汉学,是指汉儒做的学问,注重训诂……后来发展为考据,就是对于书本上的某一句话,研究它是真的或是假的。这些学问,为了一个题目,或某一观念也可写百多万字。总之,汉儒就是训诂考据之学。

这段话将两个不具有同一关系的概念,表述为具有同一关系的概念了。“汉儒”是治汉学的儒者,而“训诂考据之学”是一种汉儒所做的学问。很明显,一是“学者”,一是“学问”,双方没有同一关系。

不要把不具有同一关系的概念当做具有同一关系的概念来使用。

第一章

概念

四、概念间的关系

例10、我去的时候,小妖一样的桃花鱼,偏偏一身小资气质地现形了……譬如柔曼,譬如风流,譬如玉洁冰清,譬如款款盈盈,再也没有比得过这汪洋蓝碧之中所荡漾的绝姿了。现在,我当然懂得,任何的绝色无不属于天籁,不要想着带她去天不造、地不设的去处。

本句中,将没有从属关系的“绝色”和“天籁”说成是两个具有从属关系的概念。“绝色”指桃花鱼的绝妙姿色,“天籁”指发自天上的声音,以形容声音之美妙绝伦。“姿色”和“声音”不存在外延上的真包含或真包含于的关系。

不要把不具有从属关系的概念当做从属关系来使用。

第二章

判断

一、什么是判断

判断就是对思维对象有所肯定或否定的一种思维形式。

“判断”的基本逻辑:

1.有所断定;

2.一定有真假。

第二章

判断

一、什么是判断

例11

王维《相思》:

红豆生南国,春来发几枝?愿君多采撷,此物最相思!

只有陈述句(“红豆生南国,”)才能对思维的对象,即一切事物情况做出肯定或者否定的陈述,因而才能直接表达判断而成为命题,疑问句(“春来发几枝?”)、祈使句(“愿君多采撷,”)、感叹句(“此物最相思!”)都不能直接表达判断,因而都不是命题。

第二章

判断

二、判断的类型

例12

班主任认为,黄亮是班里的学习委员,他不仅自己认真努力地学习,还尽力帮助其他同学一道努力学习。作为共青团员,他关心同学,帮助同学共同进步,只要分配给他的任务,他就会认真去完成。他常和一些同学说,“只有我们班同学都动员起来,相互关心,相互帮助,我们班级才会是一个好集体,好班级”。

……

第二章

判断

二、判断的类型

(一)简单判断

1.直言判断:自身不再包含其他判断的判断。

黄亮是班里的学习委员。

2.关系判断:断定对象之间具有的判断。

他关心同学。

第二章

判断

二、判断的类型

(二)复合判断

1.联言判断:断定事物若干情况同时存在的判断。

他不仅自己认真……,还尽力帮助……

2.选言判断:断定事物若干可能情况的判断。

他们或反映……,或反映……

3.假言判断:断定事物情况之间条件关系的判断。

只要分配给他的任务,他就会认真去完成。

第二章

判断

三、判断要恰当

例13

在事变期间,史沫特莱同斯诺的朋友贝特兰协助我们作了大量的工作。

本句中“贝特兰”既可以指史沫特莱和斯诺共同的朋友,也可以仅仅指斯诺的朋友。

第二章

判断

三、判断要恰当

例14

我喜欢读小朋友的书。

“小朋友的书”,既可以指关于小朋友的书(比如“儿童心理学”),也可以指属于小朋友的书(比如“童话”)。

第二章

判断

三、判断要恰当

例15

研究方法是很重要的。

究竟是指“关于研究的方法”很重要呢,还是指“研究”这个方法很重要呢?

判断对象本身不明确,就不能给人明确的判断信息。(语意两可)

第二章

判断

三、判断要恰当

例16

项羽为什么“不肯过江东”?这是个伪命题。

“这是个伪命题”中的“这”指代的是“项羽为什么‘不肯过江东’”这句话,是疑问句,一般不能充当命题(一般来说,所有的判断都是命题)。

第二章

判断

三、判断要恰当

例17

是否有较好的学习成绩也是评上三好学生的重要条件。

“是否”含了肯定与否定两个方面,而“是……的重要条件”仅表达了肯定的方面。(两面对一面)

第二章

判断

三、判断要恰当

例18

1990年,母亲在一代才子纪晓岚曾经徜徉恣肆的热土上度过了她沉默、清贫的一生。

本句是由一个长句表达的判断,其主干部分是“1990年,母亲……度过了她……的一生”。而要在1990年这一年度过母亲的一生是不可能的。将“度过”改为“走完”较为适宜。(不合事理)

第二章

判断

三、判断要恰当

例19

有的不正之风必须坚决纠正。

本句中,不应是“有的”而应是“所有”不正之风都必须坚决纠正。

第二章

判断

三、判断要恰当

例20

谁也不能否认这部作品没有教育意义。

本句的原意是想强调这部作品的教育意义,但由于误用了三重否定,即把原应是通过双重否定而表示的肯定,再加以否定而变成了否定。其结果就是与原意完全相反了。(否定失当)

第二章

判断

三、判断要恰当

例21

全省12条主要水系达到和优于三类水质标准的段面所占比例为89.4%。

本句是一个以“和”为联结词的不恰当的联言判断,因为“优于”已包含且远远超过“达到”的标准,所以用“和”来并列没有意义。这里的联结词应改为“或”,该判断应是一个选言判断,其两个选言支至少有一个为真,这样“达到”或“超过”三类水标准的段面所占比例为89.4%这一断定才有意义。

第二章

判断

三、判断要恰当

例22

只要刻苦学习,他的学习成绩就能很快提高。

1.充分条件:有A必然有B,无A未必无B

“只要……就……”

只要是人,就要吃饭。

2.必要条件:无A必然无B,有A未必有B

“只有……才……”

只有下了水,才能学会游泳。

本句是一个假言判断,A(“努力学习”)仅是B(“提高成绩”)的必要条件,而非充分条件,故应该用“只有……才……”。(关联词不当)

第二章

判断

三、判断要恰当

例23

记者:“解放多年来,我国高等学府培养了许多人才。请问您毕业于那所大学?”

科学家:“对不起,我没上过大学。我搞科研,主要靠自学。我认为自学也能成才。”

记者:(一愣)“听说,您又成功地完成了一科研项目,请问您的新课题是什么?”

……

记者的问题预设了“女科学家是大学毕业的”,至少是“上过大学的”,但女科学家根本就没上过大学,因此该问题所包含的预设就是一个虚假的命题,基于虚假命题提出的问题自然不恰当。

评价一个判断是否恰当,还可通过分析该判断的预设是否成立,即其真假入手。只有当一个判断所据以提出的预设是一个真命题,该判断才有可能是恰当的,反之则是不恰当的。

第三章

推理

一、什么是推理

例24、宋代诗人翁卷《山雨》:

一夜满林星月白,亦无云气亦无雷。

平明忽见溪流急,知是他山落雨来。

第三章

推理

一、什么是推理

(在本山无雨的情况下)如果溪水流急,那么定是他山落雨宛转流来

(平明忽见)溪水流急

所以,定是他山落雨宛转流来

这就是推理,即从已有知识(由横线上方的两个命题表示的道理或事实)出发,推出一个新的命题(横线下方的命题)。

在推理中,作为推理依据的命题,称为推理的前提。由前提推出的命题,称为推理的结论。

所谓推理就是由前提推出结论的一种思维形式。

第三章

推理

二、推理的类型

(一)演绎推理(必然性推理)

例25

小孙:小刘,快要考大学了,你该学习努力点。

小刘:我又不想要考大学!(言下之意,也就是自己“不需要学习努力点”)

第三章

推理

(1)小孙的话中包含的推理:

凡想要考大学的人是需要努力学习点

你是想考大学的人

所以,你是需要学习努力点

第三章

推理

(1)小刘答话中包含的推理:

凡想要考大学的人是需要努力学习点

我不是想考大学的人

所以,我不需要学习努力点

“不是想考大学”的人是否需要努力学习,前提中并未明确,故小刘的推理不成立。

第三章

推理

二、推理的类型

(一)演绎推理(必然性推理)

在逻辑学上,通常把由真前提能必然推出真结论的推理称为演绎推理,也称为必然性推理。对这类推理来说,只要其前提是真的,推理形式是有效的,那么结论就必然为真。

第三章

推理

二、推理的类型

(二)或然性推理

在逻辑学上,通常把由真前提并不能必然推出真结论的推理称为非必然性推理,也称为或然性推理。其主要特点在于,运用这种推理,前提真而结论假是有可能的。

第三章

推理

(二)或然性推理

A.归纳推理

例26

(1)徐迟《哥德巴赫猜想》:

1742年,哥德巴赫写信给欧拉,提出了每个不小于6的偶数都是二个素数之和。…………

哥德巴赫猜想的提出是基于对一部分偶数(例如6,24,等等)的考察,发现它们是二哥素数之和,于是提出猜想,每个不小于6的偶数都是二个素数之和。很显然,这一猜想是运用了归纳推理的形式和方法。

它是根据某类对象中有一部分对象具有(或不具有)某种性质,从而推出该类对象都具有(或不具有)某种性质的推理。

(二)或然性推理

A.归纳推理

归纳推理就是由个别知识的前提推出一般知识的结论的推理。当支持推理的前提数目越多,涉及范围越广而未发现反例时,结论的可信度就越高,该归纳推理就越合理。

第三章

推理

(二)或然性推理

B.类比推理

例26(2)吴人张举任句章县令时,有妻子害死丈夫,并放火烧了住房,宣称“丈夫被烧死了”。…………

类比推理指的是,根据两个或两类对象在某些性质上的相同,推出它们在另外的性质(这种性质已为类比的一方所具有,而在另一方那里尚未发现)上也相同。

第三章

推理

(二)或然性推理

B.类比推理

例26

(2)吴人张举任句章县令时,有妻子害死丈夫,并放火烧了住房,宣称“丈夫被烧死了”。…………

从活猪烧死后口腔有灰,死猪焚烧后口腔无灰的事实,县令类推出如果丈夫确系被火烧死,则口中应有灰,如果丈夫是被人杀死再焚烧的,则口中无灰。既然丈夫尸体口中无灰,自然可类推出他是死后才被火焚烧的。

类比推理指的是,根据两个或两类对象在某些性质上的相同,推出它们在另外的性质(这种性质已为类比的一方所具有,而在另一方那里尚未发现)上也相同。

第三章

推理

(二)或然性推理

C.假说

例26

(3)《阅微草堂笔记》卷四《滦阳消夏录四》:

雍正壬子六月,夜大雷雨,…………

本故事包含了以下推理:

(1)

如果真的是雷击伤人,那应“自上而下,不裂地”

但现在屋梁飞起,土坑之面揭去

所以,不是真的雷击伤人

本故事包含了以下推理:

(2)

如果真的是雷击伤人,那么由于雷电相同,附近也应出现雷电伤人的情况

但附近未出现雷电伤人的情况

所以,不是真的雷击伤人

县令再根据“火药非数十斤不能伪为雷,合药必以硫磺……”,提出了一个假说(推测):凶犯必为多买硫磺者。他暗中调查谁大量买硫磺,从而锁定了嫌犯。但凶手是否此人还不能确定,县令将多买硫磺者拘留加以询问,从而确定了凶手的身份。

假说是根据已掌握的事实材料和科学原理,对某一事物、现象的是否存在,原因及其发展规律所作出的一种推测性的说明。

假说具有三个显著特点:①具有推测的性质;②必须以一定的事实材料和科学知识为依据;③是人们认识接近真理的一种形式。

第三章

推理

三、直言命题的推理要合乎逻辑

例27、有一只狗习惯于吃鸡蛋,久而久之,它意识到“一切鸡蛋都是圆的”。

有一次,它看见一个圆圆的海螺,就以为是鸡蛋,于是张大了嘴,一大口就把海螺吞下肚去。

后来觉得肚里沉重,很是痛苦,说道:“我真是活该,相信一切圆的都是鸡蛋。”

一切鸡蛋都是圆的

海螺是圆的

所以,海螺是鸡蛋

第三章

推理

三、直言命题的推理要合乎逻辑

例28

有这样一段相声:

甲:不会说话净得罪人。明明是好意呀,别人听了也不舒服。

乙:有这样的事?

甲:我大爷就因不会说话,老得罪人。有一次我大爷请客,请了四位客人到饭馆吃饭。约好下午六点钟。到了五点半,来了三位,有一位没来,…………

第三章

推理

三、直言命题的推理要合乎逻辑

例29

请看古希腊的一个关于“你有角”的推论:

凡你没有失去的东西就是你所有的

角是你没有失去的东西

所以,角就是你所有的

前一个“东西”是指本来有但没有失去的东西;后一个“东西”指本来没有因而也没有失去的东西。

第三章

推理

三、直言命题的推理要合乎逻辑

例30

一天下午,小王对小李说:锻炼身体的时间到了,一起去锻炼锻炼身体吧!

小李回答说:不想去。

小王问:为什么?

小李说:我又不是运动员。

小王大笑说:这是什么逻辑!你不是运动员,你就不去锻炼身体了?

凡运动员都是需要锻炼身体的

我又不是运动员

所以,我不需要锻炼身体

“不是运动员”的人是否需要锻炼身体,推理中并未明确,故小李的推理不成立。

第三章

推理

三、直言命题的推理要合乎逻辑

例31

蝙蝠是能飞的,因为蝙蝠是哺乳动物,有的哺乳动物是能飞的。

蝙蝠是哺乳动物

有的哺乳动物是能飞的

所以,蝙蝠是能飞的

并不是所有哺乳动物都能飞,所以前提不能得出结论。

第三章

推理

三、直言命题的推理要合乎逻辑

例32、我又不是团员,何必去关心班里的事。

凡团员必须关心班里的事

我不是团员

所以,我不必关心班里的事

“不是团员”的人是否必须关心班里的事,前提并未明确,故推论不成立。

第三章

推理

三、直言命题的推理要合乎逻辑

例33

所有的高山都比珠穆朗玛峰低

上海长风公园里的铁臂山不是高山

所以,上海长风公园里的铁臂山不比珠穆朗玛峰低

“不是高山”的山是否比珠穆朗玛峰低,前提中并未明确,故推论不成立。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(一)什么是复合命题的推理

例34

范仲淹《岳阳楼记》:

居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君。是进亦忧,退亦忧。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(一)什么是复合命题的推理

(如果)进居朝廷的高位,则为民担忧;(如果)退处偏远的江湖,则为君担忧

(或者)进居朝廷的高位,(或者)退处偏远的江湖

所以,(或者)为民担忧,(或者)为君担忧

它的第一个前提是由两个“如果……则……”形式的复合命题联结而成的,第二个前提是由“或者……或者……”这种形式的命题来充当的,它们得出的结论,也是一个具有“或者……或者……”形式的复合命题。

复合命题推理是其前提或结论中含有复合命题并根据复合命题的逻辑特征来进行推演的推理。

这是一种演绎推理,即当推理前提为真而且推理形式有效时,其结论必然为真。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(二)联言推理

例35

写作文要注意思想性

写作文要注意艺术性

所以,写作文既要注意思想性又要注意艺术性

联言命题是断定事物的若干情况同时存在的一种复合命题。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(三)选言推理

例36

《战国策?冯煖客孟尝君》中记载的一则故事:

后孟尝君出记,问门下诸客:“谁习计会,能为文收责于薛者乎?”……冯煖曰:“愿之!”于是约车治装,载券契而行。辞曰:“责毕收,以何市而反?”孟尝君曰:“视吾家所寡有者。”…………

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(三)选言推理

(收完债后)给孟尝君家或买珍宝,或买牛马,或买美女,或买仁义

孟尝君家不缺珍宝、不缺牛马、不缺美女

所以,给孟尝君家买仁义

选言命题就是断定事物若干可能情况的命题。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

例37

如果这个人骄傲,那么这个人就会落后

这个人落后了

所以,这个人骄傲

否定后件,就要否定前件;肯定后件,不能断定前件。一个人落后了,不一定是这个人骄傲了。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

充分条件假言推理:一般指以充分条件假言命题为主要前提,并根据充分条件假言命题的逻辑特性而推演的假言推理,其另一个前提和结论一般为直言命题。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

充分条件假言推理:①肯定前件,就要肯定后件;否定前件,不能断定后件;②否定后件,就要否定前件,肯定后件,不能断定前件。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

例38

只有不畏艰险的人,才能达到科学的顶峰

某人没能达到科学的顶峰

所以,某人是一个畏惧艰险的人

肯定后件就要肯定前件,否定后件不能断定前件。一个没能达到科学顶峰的人,不一定是一个畏惧艰难的人。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

必要条件假言推理:一般指以必要条件假言命题为主要前提,并根据必要条件假言命题的逻辑特性而推演的假言推理,其另一个前提和结论一般为直言命题。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

必要条件假言推理:①否定前件就要否定后件,肯定前件不能断定后件;②肯定后件就要肯定前件,否定后件不能断定前件。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

例39

如果而且只有三角形两底角相等,该三角形才是等腰三角形

这个三角形两底角不相等

所以,这个三角形不是等腰三角形

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

充分必要条件假言推理:一般指以充分必要条件假言命题为主要前提,并根据充分必要条件假言命题的逻辑特性而推演的假言推理,其另一个前提和结论一般为直言命题。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(四)假言推理

充分必要条件假言推理:①肯定前件就要肯定后件,否定前件就要否定后件;②肯定后件就要肯定前件,否定后件就要否定前件。

第三章

推理

四、复合命题的推理要合乎逻辑

(五)二难推理

例40、一位同学,他主张取消考试,理由是:

如果考试是考学生已掌握了的知识,那么考试是无用的;如果考试是考学生未掌握的知识,那么考试也是无用的

考试或者是考学生掌握了的知识,或者是考学生未掌握的知识

所以,考试总是无用的

该推理的第一个前提由两个充分条件假言命题组成,但这两个假言命题并不真实,因为前者并不是后者的充分条件。

1.“学生掌握了知识”不能推出“考试无用”:①考试可对学生掌握的知识进行巩固;②考试可将情况反馈给教师。

2.“学生未掌握知识”不能推出“考试无用”:让学生清楚哪些知识未被掌握;②将情况反馈给老师。

如果考试是考学生已掌握了的知识,那么考试是有用的(因为这可以帮助学生进一步巩固和加深对知识的掌握);如果考试是考学生未掌握的知识,那么考试也是有用的(因为学生可以借此而明确自己的不足)

考试或者是考学生掌握了的知识,或者是考学生未掌握的知识

所以,考试总是有用的

第四章

逻辑思维的规律

一、同一律

任何一个概念或判断都有其确定的内容,因此在思维和论辩过程中,必须保持概念或判断的确定与同一。否则,就要犯混淆概念或偷换概念、转移论题或偷换论题的逻辑错误。

第四章

逻辑思维的规律

一、同一律

例41

古希腊智者欧谛德谟面对一些人批评他说谎时,他回答说:“谁说谎,谁就是说不存在的东西;不存在的东西是无法说的;因此没有人能说谎。”

通过混淆“不存在的东西”这一词语的两种不同的含义,亦即两个不同的概念而偷换概念的。

第四章

逻辑思维的规律

一、同一律

例42

我们提倡语言美,那么,什么样的语言是美的呢?我想,“问渠那得清如许,唯有源头活水来”,你的语言为何如此纯洁而明净,那是由于你的灵魂崇高而朴实,有美源头的活水。语言是反映一个人风貌的另一面镜子,豪放的人语言激扬而不俗;潇洒的人言谈风趣而不随便;…………

本段文字开始提出的论题是“什么样的语言是美的”,但文章并未对此做出回答,随即又提出了“美丽的语言从哪里来”的问题,以后的论述基本上都围绕这一问题而展开的,以致忘掉了最初的论题。显然,文章是犯了转移或偷换论题的逻辑错误。

第四章

逻辑思维的规律

二、矛盾律

两个互相矛盾的思想不能同时是真的。因此在思维过程中,对同一对象不能同时做出两个互相矛盾的判断,即不能既肯定它是什么,同时又否定它是什么。否则,就要犯自相矛盾的逻辑错误。

第四章

逻辑思维的规律

二、矛盾律

例43

在从前的年代,四方台向来没有人上去过,上去的人就从来没有回得来。

第四章

逻辑思维的规律

二、矛盾律

例44

(1)(××)演唱会门票已部分售罄。

(2)巍巍长城,逶迤万峰,气势磅礴,雄伟状观,她是我国劳动人民的智慧结晶,是伟大祖国的天然屏障。

第四章

逻辑思维的规律

三、排中律

两个互相矛盾的判断不能同时都是假的。因此在思维过程中,对于两个互相矛盾的判断,就必须承认其中有一个是真的,给予明确的肯定,不能对两者同时都加以否定。否则,就要犯模棱两可的逻辑错误。

第四章

逻辑思维的规律

三、排中律

例45

鲁迅《立论》:

我梦见自己正在小学校的讲堂上预备作文,向老师请教立论的方法。

“难!”老师从眼镜圈外斜射出眼光来,看着我,说:“我告诉你一件事——”

……

“我愿意既不谎人,也不遭打。那么,老师,我的怎么说呢?”

第四章

逻辑思维的规律

三、排中律

例46

法官甲和法官乙在议论某一案件:

法官甲:“公诉机关的材料还不够充分、确凿,所以不能证明被告人犯了罪。”

法官乙:“那么说,只能判决被告人无罪了。”

法官甲:“也不能说被告就无罪,他嫌疑还是很大的。”

第五章

论证要有说服力

一、什么是论证

例47、竺可桢:

论证的主题:古代黄河流域一带较现在气候温暖。

论证的根据:三千年前黄河一带广泛生长竹子,而竹子是适宜生长在温暖的地方的,现在黄河一带已看不到竹子了,现在,竹子主要分布于长江流域、华南、西南等较温暖的地带。…………

第五章

论证要有说服力

一、什么是论证

只有当时当地广泛地生长着竹子,才会有竹简的大量存在

有竹简的大量存在

所以,当时当地广泛生长着竹子

只有气候温暖的地带,才有竹子生长

古代黄河流域一带有竹子生长

所以,古代黄河流域一带是气候温暖的地带

第五章

论证要有说服力

一、什么是论证

论证是借助于断定一个或一些命题的真实性,通过逻辑推理来确定另一个命题的真实性或虚假性的思维过程。

如果一个论证的论据是真实的,而且从论据中可以必然地推出其论题来,那么该论证就是合乎逻辑的、有说服力的。

第五章

论证要有说服力

一、什么是论证

首先,一个前提真实、形式有效的推理,实质上就是一个论证,只不过两者的思维进程有所不同罢了。推理是从前提推出结论,而论证总是先有论题(相当于推理的结论),然后再围绕论题去寻找有关论据(相当于推理的前提)。

第五章

论证要有说服力

一、什么是论证

其次,论证既可以是确定论题的真实性的过程,即证明的过程、证实的过程,也可以是确定论题的虚假性的过程,即反驳的过程、证伪的过程。

第五章

论证要有说服力

二、论证的说服力

例48

某报曾刊载一篇哲学理论文章,文章题目亦即其中心论题是“黑格尔批判形而上学的局限性”。

句子结构不严谨引起歧义。可以是“批判/形而上学的局限性”,也可以是“批判形而上学/的局限性”。

第五章

论证要有说服力

二、论证的说服力

例49

鲁迅先生在《论辩的魂灵》一文中,列举了当时社会上一些反对新思想的人反对改革的奇谈怪论。其中一段为:“卖国贼是说谎的,所以你是卖国贼。我骂卖国贼,所以我是爱国者。爱国者的话是最有价值的,所以我的话是不错的,我的话既然不错,你就是卖国贼无疑了。”

故事中的所谓爱国者,一开始用“你是卖国贼”为论据来论证“我是爱国者”这一论题,随后又用“我是爱国者”为论据来论证“你是卖国贼”。这样一来,“我是爱国者”和“你是卖国贼”两个命题在同一论证中就互为论据。

第五章

论证要有说服力

二、论证的说服力

论据必须遵守下述两条规则:

1.论据应当是真实的,而且其真实性应当是已被判明了的;

2.论据的真实性不能依赖论题来说明。

第五章

论证要有说服力

二、论证的说服力

例50

甲:我在马路上经过仔细观察,终于找到纺织业不景气的原因。

乙:真的?那你说说看。

甲:历来都是女士和小姐们在服装上翻花样,可是,现在的女士和小姐们穿得越来越少了。过去,一件衣服的料子,现在可以做三件。这样,就有三分之二的纺织厂只好关门大吉了。

如果女士和小姐们在服装上翻花样(用多的布料),纺织业就景气

女士和小姐们的布料越来越少

所以,纺织业不景气

甲提出的论题,仅仅依据一些妇女衣着的表面现象,以此作为论据来论证“纺织业不景气”(论题)的现实,理由不充分。

论据要成为论题的充足理由,论证过程所使用的推理就必须或者遵守必然性推理的推理规则,或者遵守提高或然性推理(主要是归纳推理、类比推理等)结论可靠性程度的基本原则。