2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册第一单元 任务群教学:《修辞立其诚》《怜悯是人的天性》《人应当坚持正义》课件 22张

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册第一单元 任务群教学:《修辞立其诚》《怜悯是人的天性》《人应当坚持正义》课件 22张 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 899.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

《修辞立其诚》《怜悯是人的天性》《人应当坚持正义》

任务群教学:立身处世,求真求诚

统编教材选择性必修(中)第一单元

1.通过梳理、归纳、比较,了解文章观点形成的背景,体会理性探索的精神;

2.拓展文化视野和文化胸襟;

3.理解真诚、怜悯和坚持正义的意义;

4.培养正确的价值观、人生观和世界观。

学习任务:

1.熟读本节课所选的三篇文章;

2.简要了解作品的基本观点和内容;

课前准备:

情景再现:

图片说明:8月29日,丹麦拥有的法罗群岛上,120多头鲸被捕杀,有的怀有鲸宝宝。他们割取了想要的部分后,大部分残骸被扔回大海。

图片说明:近岸海滩常有鲸鱼搁浅,人们自发的组织起来拯救它们,帮助它们返回大海。

学生讨论:

1、看到这些场景你有什么样的情感触动?

2、面对这组图片,你会有怎样的态度?

3、我们该如何发表我们的观点和感触呢?

如何表达自己的观点:《修辞立其诚》

张岱年

题解:“修辞立其诚”出自《易传·文言》:“君子进德修业。忠信,所以进德也;修辞立其诚,所以居业也。”意思是,君子要提高品德修养、建立功业。忠诚信实,才能够提高品德修养;修饰文辞出于真诚,才能够建立功业。“修辞立其诚”指文章修辞要服从于内容的真实。在本文中“修辞立其诚”指作文、为人都要说真话、讲实话,表达自己的真实情感。

张岱年

写作背景:

张岱年治学贯彻一个“诚”字,20世纪30年代,他提出哲学家须有寻求客观真理之诚心;40年代,他把“求真之诚”作为哲学修养之基础。他晚年自号“渠山拙叟”,并以“直道而行”,示其一生立身之则,本文写于1992年四月,深刻阐述了张岱年的治学宗旨。

如何表达自己的观点:《修辞立其诚》

文本梳理:

给本文划分层次,并简要概括各部分内容。

第一部分(第1段):提出文章中心论点,概述“立其诚”的含义。

第二部分(第2-5段):具体阐述“立其诚”的三层含义:名实一致、言行一致、表里一致。

第三部分(第6-10段):从认识世界、端正学风、社会现实三个角度阐述“修辞立其诚”的重要性。

第四部分(第11段):阐述“修辞立其诚”是一个唯物主义的原则。

如何表达自己的观点:《修辞立其诚》

如何表达自己的观点:《修辞立其诚》

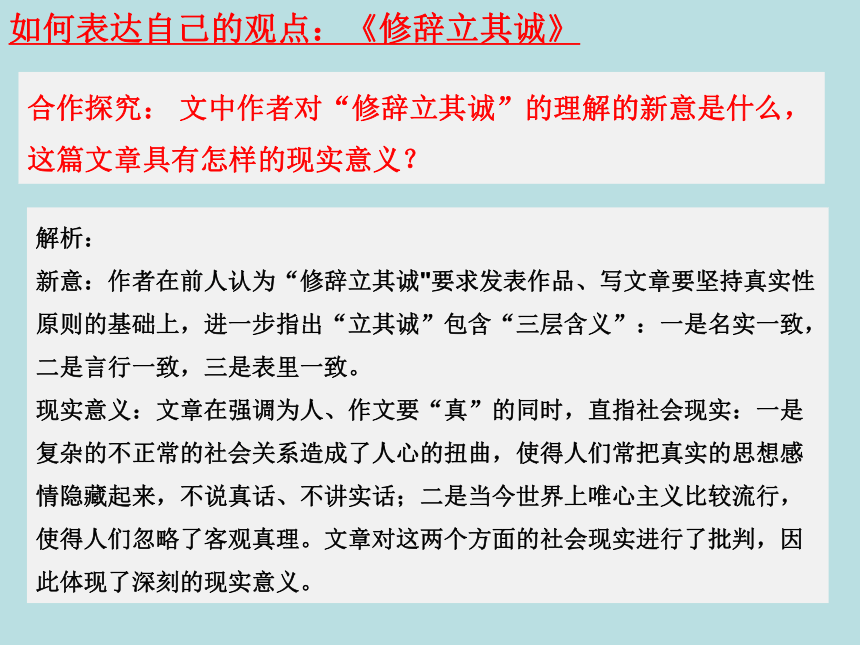

合作探究:

文中作者对“修辞立其诚”的理解的新意是什么,这篇文章具有怎样的现实意义?

解析:

新意:作者在前人认为“修辞立其诚"要求发表作品、写文章要坚持真实性原则的基础上,进一步指出“立其诚”包含“三层含义”:一是名实一致,二是言行一致,三是表里一致。

现实意义:文章在强调为人、作文要“真”的同时,直指社会现实:一是复杂的不正常的社会关系造成了人心的扭曲,使得人们常把真实的思想感情隐藏起来,不说真话、不讲实话;二是当今世界上唯心主义比较流行,使得人们忽略了客观真理。文章对这两个方面的社会现实进行了批判,因此体现了深刻的现实意义。

人们应该有怎样的情怀:《怜悯是人的天性》

走近作者:

卢梭(

1712-1778

),

法国思想家、哲学家、教育学家、文学家,

18世纪法国大革命的思想先驱,启蒙运动的代表人物之一,杰出的民主政论家和浪漫主义文学流派的开创者。卢梭出生于瑞士日内瓦,当过学徒、仆役、私人秘书、乐谱抄写员,一生颠沛流离。1749年以《论科学与艺术的复兴是否有助于使风俗日趋纯朴》一文而闻名。著有《论人与人之间不平等的起因和基础》《社会契约论》《爱弥儿》《忏悔录》等。

人们应该有怎样的情怀:《怜悯是人的天性》

背景介绍:

1743年,卢梭

就已经打算写一部关于政治制度的鸿篇大论。1753年,第戎学院公布了《论人类不平等的起源》的征文题目。卢梭应第戎学院的征文竞赛,撰写了他的论文《论人与人之间不平等的起因和基础》,后结集出版。《怜悯是人的天性》即节选自该部书。

题目意蕴:“怜悯”指对遭遇不幸的人或事物表示同情;“天性”指人先天具有的品质或性情,外界难以改变的心理感知特性及行为趋向。所以题目的意思就是说人天生就有同情不幸事物的感情。

人们应该有怎样的情怀:《怜悯是人的天性》

层次结构:

第一部分(第1段):阐述自然状态中的人原始的品性,并由此引导人们思考。

第二部分(第2-3段):在批驳错误观点的基础上,提出中心论点:怜悯是人的天性。

第三部分(第4段):对人天生就具有怜悯心展开论证。

第四部分(第5段):论证怜悯心对人类社会的重要作用。

人们应该有怎样的情怀:《怜悯是人的天性》

①怜悯心是柔弱和最容易遭受苦难折磨的我们最应具备的禀性,在我们人类开始运用头脑思考之前就存在了。人天生就有一种不愿意看见自己同类受苦的厌恶心理,使他不至于过于为了谋求自己的幸福而损害他人,就连动物有时候也有明显的怜悯之心。

②我们在看到同类遭受苦难时感同身受,产生强烈的怜悯心。这种怜悯心在自然状态下比在理智状态下更真切,把打斗双方拉开的往往是市井小民和菜市场的妇女,而不是哲学家。

③怜悯心让人们看到同类受难就出手帮助,即使自已处境再苦难也不会去危害比自己弱的人。在自然状态下的人,即使没有受过教育的熏陶,也不愿意做坏事。

观点探究:怎样理解“怜悯是人的天性”?请结合文本简要分析。

人们应该有怎样的情怀:《怜悯是人的天性》

自爱心:是使人关心自己的生存的一种情感。在自然社会中,每个人都自由地追求着各自的利益,每个人对同一事物都拥有平等的权利,每个人都竭力保护着自己的利益和生命。

怜悯心:是使人本能地不加害别人,并在同类遭受灾害和痛苦时,会感到天然的憎恶的一种情感。这种怜悯心是人们写生俱来的。

卢梭认为,这两种情感在人们的心中相互协调,使得人们能够和谐相处。

文中还提到了“自爱心”,结合文本,分析它与“怜悯心”的不同。

人们应该有怎样的情怀:《怜悯是人的天性》

(1)不赞同。人类社会是从低级向高级不断发展的,而随着人类社会的发展,人类从自然到文明,由自然本能到理性的进步是一种必然。虽然在这个过程中,会带来自私、冷漠等负面影响,但这些负面影响并非完全是这种进步造成的,人类可以通过法律等方面的束缚来消除这些影响。

(2)赞同。人天生就具有怜悯心,在原始社会中,人与人、人与自然都能和谐相处,人们能满足最低的生存需求。正是因为文明的发展,使人们产生了远超于生存需要之外的过分的需求和欲望,人变得理性、冷漠、自私,这无疑是一种蜕变,甚至是堕落。

思辨提升:卢梭认为,“文明与自然、理性与自然本能相比,是一种蜕变,甚至是堕落”。你是否赞同这种观点?请结合本文内容,谈谈你的看法。

人们生活的原则:《人应当坚持正义》

作者介绍:柏拉图(公元前427年-公元前347年),是古希腊伟大的哲学家,也是整个西方文化中最伟大的哲学家和思想家之一。柏拉图和老师苏格拉底,学生亚里士多德并称为希腊三贤。他创造或发展的概念包括:柏拉图思想、柏拉图主义、柏拉图式爱情等。柏拉图的主要作品为对话录,其中绝大部分都有苏格拉底出场。但学术界普遍认为,其中的苏格拉底形象并不完全是历史上真实存在的苏格拉底。除了荷马之外,柏拉图也受到许多在他之前的作家和思想家的影响,包括了毕达哥拉斯提出的"和谐"概念,以及阿那克萨戈拉将心灵或理性作为判断任何事情正确性的根据;巴门尼德提出的连结所有事物的理论也可能影响了柏拉图对于灵魂的概念。

人们生活的原则:《人应当坚持正义》

背景简介:公元前399年的一天,格拉底被古希腊500人陪审团法庭判处死刑,被指控罪名是不敬神明和腐化雅典青年。雅典公民在这一天大获全胜,但是雅典法律却在这一天一败涂地。当时的雅典死刑犯并不一定会死,至少还存在三条生路:缴纳罚金赎罪,请求陪审团宽恕和自请流放。苏格拉底本身是可以免刑的,但是他却拒绝了法庭的开释,他的朋友们也在打算营救他逃离雅典,但也被他拒绝了。判决执行前夕,苏格拉底的朋友格黎东潜入监狱,试图劝说他越狱逃跑。苏格拉底不赞同逃跑,他针对格黎东的建议,提出了“正道”“道义”“道理”“正当”等一系列他所坚守的“正义”理念。

人们生活的原则:《人应当坚持正义》

本文写了几部分内容,并简要概括。

第一部分:提出问题——在死亡面前要不要坚持正义。

第二部分:苏格拉底以身体被毁类比正义被毁,形象地说

明了坚持正义的重要性。

第三部分:苏格拉底引导格黎东得出结论——坚持正义,

绝不越狱。

人们生活的原则:《人应当坚持正义》

苏格拉底提出了哪些与“正义”相关的理念,请找出来并说说文章题目为什么只用“正义”。

解析:课文中,苏格拉底除了提出“正义”这个理念外,还提出了“正道”“道义”“道理”“正当”等一系列理念。“正道”意为“正路或正确的道理”;“道义”指“道德和义理”;“道理”即“事物的规律”,也指“事情或论点的是非得失的根据;理由”;“正当”是“合理合法的”之意。

“正义”是“公正的、有利于人民的;公正的、有利于人民的道理”之意。根据这几个理念的内涵可知,“正义”的境界最高,它能包含其他几个理念的基本内涵,所以,课文题目选取“正义”,体现了人物的精神追求。

人们生活的原则:《人应当坚持正义》

苏格拉底在与格黎东的对话中提出了很多问题,其中的核心问题是什么?结论是什么?

解析:核心问题:越狱逃跑的行为是否正当。

结论:越狱逃跑的行为是不正当的,苏格拉底宁可被

处死,也不能做违背正义的事情。

中心思想:本文主要讲述了在苏格拉底入狱之后,他的朋友格黎东来到监狱,劝苏格拉底越狱逃跑的事情。苏格拉底面对格黎东的劝说,不断提问,层层递进,将格黎东带入自己的逻辑轨道,阐述了自己唯正义是从的道德信念,体现了苏格拉底愿意为正义而献身的精神。

课下作业:

结合本节课所学内容,就开头人们对待鲸鱼的不同行为,以及生活中类似的事情,写篇文章,表达你的情思。

谢谢观摩,敬请指教!

《修辞立其诚》《怜悯是人的天性》《人应当坚持正义》

任务群教学:立身处世,求真求诚

统编教材选择性必修(中)第一单元

1.通过梳理、归纳、比较,了解文章观点形成的背景,体会理性探索的精神;

2.拓展文化视野和文化胸襟;

3.理解真诚、怜悯和坚持正义的意义;

4.培养正确的价值观、人生观和世界观。

学习任务:

1.熟读本节课所选的三篇文章;

2.简要了解作品的基本观点和内容;

课前准备:

情景再现:

图片说明:8月29日,丹麦拥有的法罗群岛上,120多头鲸被捕杀,有的怀有鲸宝宝。他们割取了想要的部分后,大部分残骸被扔回大海。

图片说明:近岸海滩常有鲸鱼搁浅,人们自发的组织起来拯救它们,帮助它们返回大海。

学生讨论:

1、看到这些场景你有什么样的情感触动?

2、面对这组图片,你会有怎样的态度?

3、我们该如何发表我们的观点和感触呢?

如何表达自己的观点:《修辞立其诚》

张岱年

题解:“修辞立其诚”出自《易传·文言》:“君子进德修业。忠信,所以进德也;修辞立其诚,所以居业也。”意思是,君子要提高品德修养、建立功业。忠诚信实,才能够提高品德修养;修饰文辞出于真诚,才能够建立功业。“修辞立其诚”指文章修辞要服从于内容的真实。在本文中“修辞立其诚”指作文、为人都要说真话、讲实话,表达自己的真实情感。

张岱年

写作背景:

张岱年治学贯彻一个“诚”字,20世纪30年代,他提出哲学家须有寻求客观真理之诚心;40年代,他把“求真之诚”作为哲学修养之基础。他晚年自号“渠山拙叟”,并以“直道而行”,示其一生立身之则,本文写于1992年四月,深刻阐述了张岱年的治学宗旨。

如何表达自己的观点:《修辞立其诚》

文本梳理:

给本文划分层次,并简要概括各部分内容。

第一部分(第1段):提出文章中心论点,概述“立其诚”的含义。

第二部分(第2-5段):具体阐述“立其诚”的三层含义:名实一致、言行一致、表里一致。

第三部分(第6-10段):从认识世界、端正学风、社会现实三个角度阐述“修辞立其诚”的重要性。

第四部分(第11段):阐述“修辞立其诚”是一个唯物主义的原则。

如何表达自己的观点:《修辞立其诚》

如何表达自己的观点:《修辞立其诚》

合作探究:

文中作者对“修辞立其诚”的理解的新意是什么,这篇文章具有怎样的现实意义?

解析:

新意:作者在前人认为“修辞立其诚"要求发表作品、写文章要坚持真实性原则的基础上,进一步指出“立其诚”包含“三层含义”:一是名实一致,二是言行一致,三是表里一致。

现实意义:文章在强调为人、作文要“真”的同时,直指社会现实:一是复杂的不正常的社会关系造成了人心的扭曲,使得人们常把真实的思想感情隐藏起来,不说真话、不讲实话;二是当今世界上唯心主义比较流行,使得人们忽略了客观真理。文章对这两个方面的社会现实进行了批判,因此体现了深刻的现实意义。

人们应该有怎样的情怀:《怜悯是人的天性》

走近作者:

卢梭(

1712-1778

),

法国思想家、哲学家、教育学家、文学家,

18世纪法国大革命的思想先驱,启蒙运动的代表人物之一,杰出的民主政论家和浪漫主义文学流派的开创者。卢梭出生于瑞士日内瓦,当过学徒、仆役、私人秘书、乐谱抄写员,一生颠沛流离。1749年以《论科学与艺术的复兴是否有助于使风俗日趋纯朴》一文而闻名。著有《论人与人之间不平等的起因和基础》《社会契约论》《爱弥儿》《忏悔录》等。

人们应该有怎样的情怀:《怜悯是人的天性》

背景介绍:

1743年,卢梭

就已经打算写一部关于政治制度的鸿篇大论。1753年,第戎学院公布了《论人类不平等的起源》的征文题目。卢梭应第戎学院的征文竞赛,撰写了他的论文《论人与人之间不平等的起因和基础》,后结集出版。《怜悯是人的天性》即节选自该部书。

题目意蕴:“怜悯”指对遭遇不幸的人或事物表示同情;“天性”指人先天具有的品质或性情,外界难以改变的心理感知特性及行为趋向。所以题目的意思就是说人天生就有同情不幸事物的感情。

人们应该有怎样的情怀:《怜悯是人的天性》

层次结构:

第一部分(第1段):阐述自然状态中的人原始的品性,并由此引导人们思考。

第二部分(第2-3段):在批驳错误观点的基础上,提出中心论点:怜悯是人的天性。

第三部分(第4段):对人天生就具有怜悯心展开论证。

第四部分(第5段):论证怜悯心对人类社会的重要作用。

人们应该有怎样的情怀:《怜悯是人的天性》

①怜悯心是柔弱和最容易遭受苦难折磨的我们最应具备的禀性,在我们人类开始运用头脑思考之前就存在了。人天生就有一种不愿意看见自己同类受苦的厌恶心理,使他不至于过于为了谋求自己的幸福而损害他人,就连动物有时候也有明显的怜悯之心。

②我们在看到同类遭受苦难时感同身受,产生强烈的怜悯心。这种怜悯心在自然状态下比在理智状态下更真切,把打斗双方拉开的往往是市井小民和菜市场的妇女,而不是哲学家。

③怜悯心让人们看到同类受难就出手帮助,即使自已处境再苦难也不会去危害比自己弱的人。在自然状态下的人,即使没有受过教育的熏陶,也不愿意做坏事。

观点探究:怎样理解“怜悯是人的天性”?请结合文本简要分析。

人们应该有怎样的情怀:《怜悯是人的天性》

自爱心:是使人关心自己的生存的一种情感。在自然社会中,每个人都自由地追求着各自的利益,每个人对同一事物都拥有平等的权利,每个人都竭力保护着自己的利益和生命。

怜悯心:是使人本能地不加害别人,并在同类遭受灾害和痛苦时,会感到天然的憎恶的一种情感。这种怜悯心是人们写生俱来的。

卢梭认为,这两种情感在人们的心中相互协调,使得人们能够和谐相处。

文中还提到了“自爱心”,结合文本,分析它与“怜悯心”的不同。

人们应该有怎样的情怀:《怜悯是人的天性》

(1)不赞同。人类社会是从低级向高级不断发展的,而随着人类社会的发展,人类从自然到文明,由自然本能到理性的进步是一种必然。虽然在这个过程中,会带来自私、冷漠等负面影响,但这些负面影响并非完全是这种进步造成的,人类可以通过法律等方面的束缚来消除这些影响。

(2)赞同。人天生就具有怜悯心,在原始社会中,人与人、人与自然都能和谐相处,人们能满足最低的生存需求。正是因为文明的发展,使人们产生了远超于生存需要之外的过分的需求和欲望,人变得理性、冷漠、自私,这无疑是一种蜕变,甚至是堕落。

思辨提升:卢梭认为,“文明与自然、理性与自然本能相比,是一种蜕变,甚至是堕落”。你是否赞同这种观点?请结合本文内容,谈谈你的看法。

人们生活的原则:《人应当坚持正义》

作者介绍:柏拉图(公元前427年-公元前347年),是古希腊伟大的哲学家,也是整个西方文化中最伟大的哲学家和思想家之一。柏拉图和老师苏格拉底,学生亚里士多德并称为希腊三贤。他创造或发展的概念包括:柏拉图思想、柏拉图主义、柏拉图式爱情等。柏拉图的主要作品为对话录,其中绝大部分都有苏格拉底出场。但学术界普遍认为,其中的苏格拉底形象并不完全是历史上真实存在的苏格拉底。除了荷马之外,柏拉图也受到许多在他之前的作家和思想家的影响,包括了毕达哥拉斯提出的"和谐"概念,以及阿那克萨戈拉将心灵或理性作为判断任何事情正确性的根据;巴门尼德提出的连结所有事物的理论也可能影响了柏拉图对于灵魂的概念。

人们生活的原则:《人应当坚持正义》

背景简介:公元前399年的一天,格拉底被古希腊500人陪审团法庭判处死刑,被指控罪名是不敬神明和腐化雅典青年。雅典公民在这一天大获全胜,但是雅典法律却在这一天一败涂地。当时的雅典死刑犯并不一定会死,至少还存在三条生路:缴纳罚金赎罪,请求陪审团宽恕和自请流放。苏格拉底本身是可以免刑的,但是他却拒绝了法庭的开释,他的朋友们也在打算营救他逃离雅典,但也被他拒绝了。判决执行前夕,苏格拉底的朋友格黎东潜入监狱,试图劝说他越狱逃跑。苏格拉底不赞同逃跑,他针对格黎东的建议,提出了“正道”“道义”“道理”“正当”等一系列他所坚守的“正义”理念。

人们生活的原则:《人应当坚持正义》

本文写了几部分内容,并简要概括。

第一部分:提出问题——在死亡面前要不要坚持正义。

第二部分:苏格拉底以身体被毁类比正义被毁,形象地说

明了坚持正义的重要性。

第三部分:苏格拉底引导格黎东得出结论——坚持正义,

绝不越狱。

人们生活的原则:《人应当坚持正义》

苏格拉底提出了哪些与“正义”相关的理念,请找出来并说说文章题目为什么只用“正义”。

解析:课文中,苏格拉底除了提出“正义”这个理念外,还提出了“正道”“道义”“道理”“正当”等一系列理念。“正道”意为“正路或正确的道理”;“道义”指“道德和义理”;“道理”即“事物的规律”,也指“事情或论点的是非得失的根据;理由”;“正当”是“合理合法的”之意。

“正义”是“公正的、有利于人民的;公正的、有利于人民的道理”之意。根据这几个理念的内涵可知,“正义”的境界最高,它能包含其他几个理念的基本内涵,所以,课文题目选取“正义”,体现了人物的精神追求。

人们生活的原则:《人应当坚持正义》

苏格拉底在与格黎东的对话中提出了很多问题,其中的核心问题是什么?结论是什么?

解析:核心问题:越狱逃跑的行为是否正当。

结论:越狱逃跑的行为是不正当的,苏格拉底宁可被

处死,也不能做违背正义的事情。

中心思想:本文主要讲述了在苏格拉底入狱之后,他的朋友格黎东来到监狱,劝苏格拉底越狱逃跑的事情。苏格拉底面对格黎东的劝说,不断提问,层层递进,将格黎东带入自己的逻辑轨道,阐述了自己唯正义是从的道德信念,体现了苏格拉底愿意为正义而献身的精神。

课下作业:

结合本节课所学内容,就开头人们对待鲸鱼的不同行为,以及生活中类似的事情,写篇文章,表达你的情思。

谢谢观摩,敬请指教!