人教版九年级下册:第10课 苏联的改革与解体

文档属性

| 名称 | 人教版九年级下册:第10课 苏联的改革与解体 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-07-14 16:04:31 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

五

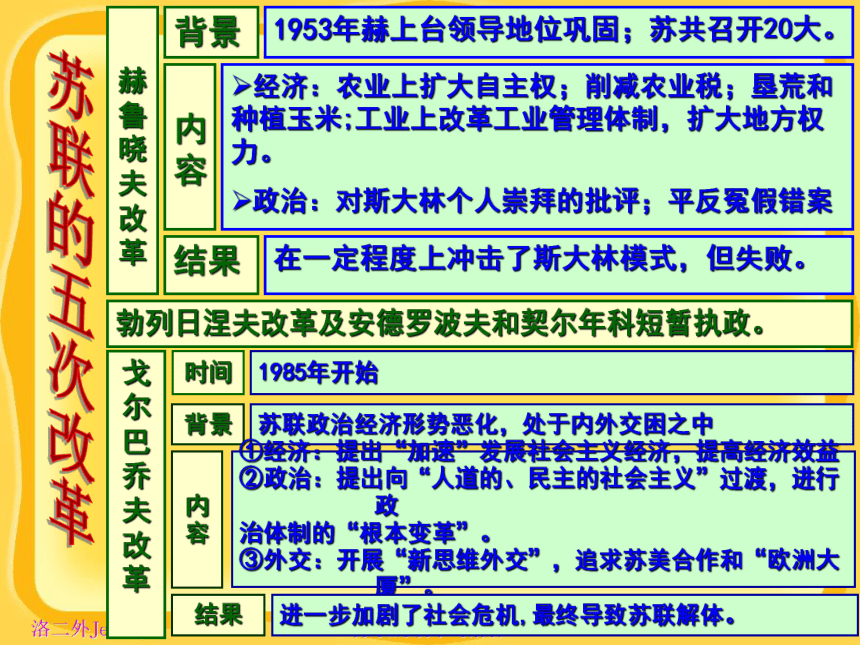

赫鲁晓夫改革

内容

经济:农业上扩大自主权;削减农业税;垦荒和种植玉米;工业上改革工业管理体制,扩大地方权力。

政治:对斯大林个人崇拜的批评;平反冤假错案

背景

1953年赫上台领导地位巩固;苏共召开20大。

结果

在一定程度上冲击了斯大林模式,但失败。

勃列日涅夫改革及安德罗波夫和契尔年科短暂执政。

戈尔巴乔夫改革

时间

1985年开始

苏联政治经济形势恶化,处于内外交困之中

背景

内

容

①经济:提出“加速”发展社会主义经济,提高经济效益

②政治:提出向“人道的、民主的社会主义”过渡,进行政

治体制的“根本变革”。

③外交:开展“新思维外交”,追求苏美合作和“欧洲大厦”。

结果

进一步加剧了社会危机,最终导致苏联解体。

改革进一步加剧了社会危机,经济发展速度和人民生活水平进一步下降,政治体制由一党制转变为多党制,共产党丧失对国家的控制和领导,各加盟共和国脱离苏联而独立的趋势加强。最终导致苏联解体。

结果

①经济:提出“加速”发展社会主义经济,提高经济效益

②政治:提出向“人道的、民主的社会主义”过渡,进行政治体制的“根本变革”。

③外交:开展“新思维外交”,追求苏美合作和“欧洲大厦”。

内容

苏联政治经济形势恶化,处于内外交困之中

背景

1985年开始

时间

项目 中国改革 苏联改革

时间

领导人

背景

中心

特点

结果

中苏改革结局不同的原因

项目 中国改革 苏联改革

时间 1978年开始 1985~1990年

领导人 邓小平 戈尔巴乔夫

背景 文化大革命带来的经济政治危机 经济、政治形势恶化

中心 以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放 由于经济改革受阻,仓促转向政治体制改革,提出“人道的、民主的社会主义”,放弃共产党的领导

特点 中国特色的社会主义 进行政治体制的“根本变革”

结果 取得巨大成就 导致苏联解体

中苏改革结局不同的原因 ①是否坚持以经济建设为中心,大力发展生产力,不断提高人民的物质文化生活水平。

②是否坚持党的领导和社会主义方向,坚持马克思主义的指导地位不动摇。

③是否重视国内民族问题,正确处理民族关系。

④对西方“和平演变”策略是否采取了正确的对策。

1.看材料,回答问题。 材料一 苏联的工业发展很快,1913年~1950年增加12倍。农业却徘徊不前,只提高40%,1953年全苏人均的粮食低于1913年,而苏联人口比1913年增加了20%。

材料二

这两则材料说明了什么?

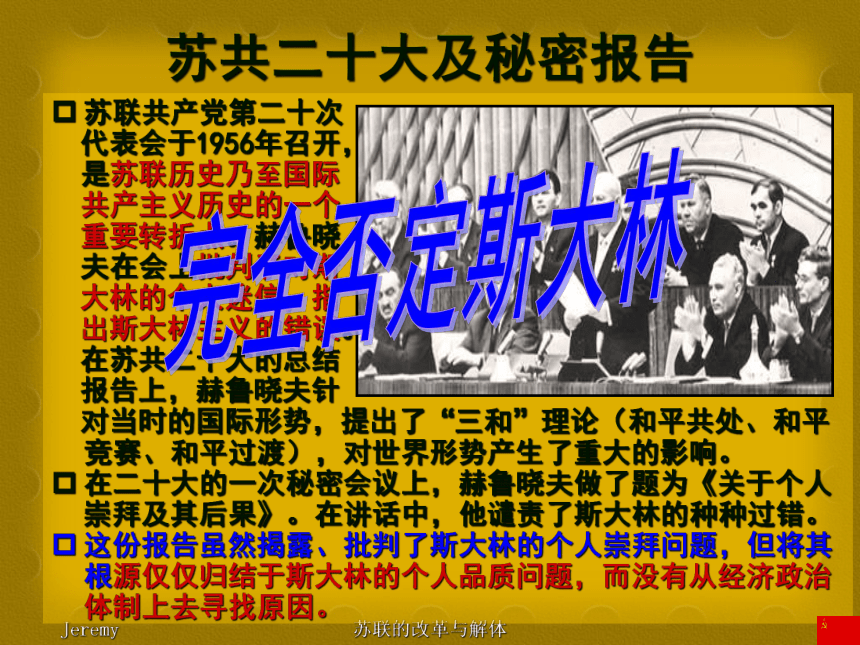

苏共二十大及秘密报告

苏联共产党第二十次

代表会于1956年召开,

是苏联历史乃至国际

共产主义历史的一个

重要转折点。赫鲁晓

夫在会上批判了对斯

大林的个人迷信,指

出斯大林主义的错误。

在苏共二十大的总结

报告上,赫鲁晓夫针

对当时的国际形势,提出了“三和”理论(和平共处、和平竞赛、和平过渡),对世界形势产生了重大的影响。

在二十大的一次秘密会议上,赫鲁晓夫做了题为《关于个人崇拜及其后果》。在讲话中,他谴责了斯大林的种种过错。

这份报告虽然揭露、批判了斯大林的个人崇拜问题,但将其根源仅仅归结于斯大林的个人品质问题,而没有从经济政治体制上去寻找原因。

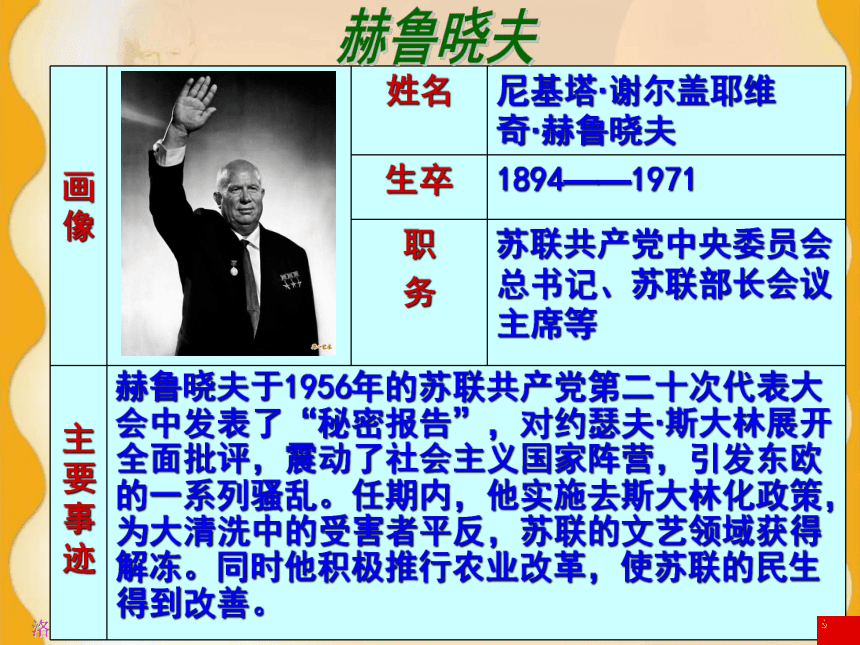

画像 姓名 尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫

生卒 1894——1971

职

务 苏联共产党中央委员会总书记、苏联部长会议主席等

主要事迹 赫鲁晓夫于1956年的苏联共产党第二十次代表大会中发表了“秘密报告”,对约瑟夫·斯大林展开全面批评,震动了社会主义国家阵营,引发东欧的一系列骚乱。任期内,他实施去斯大林化政策,为大清洗中的受害者平反,苏联的文艺领域获得解冻。同时他积极推行农业改革,使苏联的民生得到改善。

赫鲁晓夫退休

60年代初,赫鲁晓夫改革已呈全面失败之势,但却更加独断专行,并提出一些不切实际目标。他提出苏联的人均产品产量“今后15年内不仅赶上并且超过美国”,“20年内基本建成共产主义社会”;他还宣布“无产阶级专政在苏联已经不再是必要了”,苏联“已变为全民的国家”,苏共“成了全体人民的党”。 并且将苏共地方组织划分为工业党和农业党,造成极大混乱;其推行的干部任免造成干部队伍大起大落,使苏联政治生活充满不稳定因素。在对外问题上,与西方缓和的种种努力屡屡碰壁;中苏关系破裂;古巴导弹事件使苏联大为丢脸。

1964年10月初,苏共领导层趁赫鲁晓夫去克里米亚休假,酝酿了“倒赫”密谋。10月13日,赫鲁晓夫被迫申请辞职。他被解除各种职务。勃列日涅夫代之成为苏共中央一书记。赫鲁晓夫退休,领取特种养老金。于1971年9月11日病逝,终年77岁。

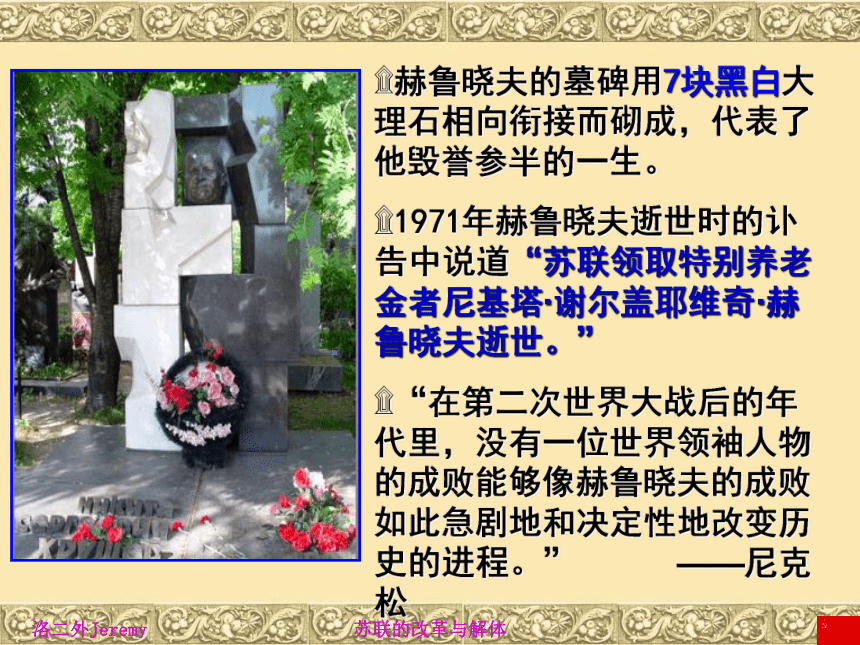

赫鲁晓夫的墓碑用7块黑白大理石相向衔接而砌成,代表了他毁誉参半的一生。

1971年赫鲁晓夫逝世时的讣告中说道“苏联领取特别养老金者尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫逝世。”

“在第二次世界大战后的年代里,没有一位世界领袖人物的成败能够像赫鲁晓夫的成败如此急剧地和决定性地改变历史的进程。” ——尼克松

赫鲁晓夫的改革的根本原因:

苏联高度集权体制下社会基本矛盾运动与国内外形势发展的结果

赫鲁晓夫的改革的影响:

【积极】冲击了的斯大林模式,打开了苏联社会主义改革的闸门,具有探索性和开创性。

【消极】缺乏正确的理论指导,未能从根本上打破斯大林模式的框架

赫鲁晓夫改革失败原因:

①对“斯大林模式”的弊端缺乏科学的认识,无法从根本上改变高度集中体制。(只是在具体做法上对原有的经济体制小修小补)

②改革缺乏事实求是的精神(对斯大林的批判和政治改革在客观上看有利于破除对斯大林的迷信,有利于解放人们的思想,但全盘否定造成人们思想混乱)

人物

简介

改革

内容

改革

结果

对高度集中的经济管理体制产生了一定的冲击作用,工农业发展很大,人民生活水平提高,军事实力和综合国力大为增强,一跃成为与美国匹敌的超级大国。后期过分追求稳定,改革的步伐逐渐缓慢,经济发展呈现停滞和下降趋势。到1975年以后,国民经济进入停滞时期。

①经济:【重点在工业】恢复部门管理体制,加强对经济

的集中领导;在坚持计划管理的前提下扩大企业自主权,

运用经济手段刺激企业改进经营管理。

②政治:强调集体领导原则

列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫,苏联政治家,曾任苏联共产党中央委员会第一书记(后为总书记),苏联最高苏维埃主席团主席和苏联国防委员会主席(苏联武装力量最高统帅)。

美苏两国力量对比

勃列日涅夫时期苏联几乎每两为科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40%

2.看材料,回答问题

材料 勃列日涅夫时期苏共二十四大报告强调:“指令性计划是主要的和有决定意义的……我们要批驳主张用市场调节来取代国家集中计划领导作用的各种错误观点”,苏联经济学家巴秋林还批判说主张“市场社会主义”的人是要用各个企业的互相作用来代替社会主义国家在发展经济上的领导作用。

以上材料反映了什么问题?

安德罗波夫和契尔年科短暂执政【1982—1985 】

安德罗波夫和契尔年科短暂执政【1982—1985 】

这是一个短暂的过渡时期。斯大林当总书记时是42岁,赫鲁晓夫是59岁,勃列日涅夫是57岁,安德罗波夫是68岁,契尔年科是73岁。病夫治国,老人治国,空有满腔热情和雄心,但不可能有所作为。

安德罗波夫1982年10月上台,1984年2月去世,有一年的时间是靠血液透析在专设的病房里进行工作的。他把勃列日涅夫的“发达社会主义建成论”改为“起点论”,认为苏联“正处在发达社会主义漫长的历史阶段的起点上”。在实践上,采取了一系列改革措施 。但注定只是苏联政治舞台上的一颗转刹即逝的流星,苏联各方面渐有起色时,1984年2月9日,安德罗波夫病逝 。逝世前,指名戈尔巴乔夫作为继承人,但在中央政治局被一笔勾销。

契尔年科有“勃列日涅夫的大管家”之称,他的当选反映出党内保守势力的根深蒂固。他当上总书记后,由于病体不支,基本上没有主持过政治局会议。

3.阅读下面五则材料,了解戈尔巴乔夫改革的背景

材料一: 二战后出于与美国争霸的需要,以非理性方式进行军备竞赛,致使军费开支达到国民收入的1/4,背上沉重的包袱。同时四处伸手,加重对东欧国家的控制,还在1979年入侵阿富汗,其形象大损,同时每年还要花掉几十亿卢布。

材料二: 俄国历史上靠扩张起家,民族众多,但各民族发展极不平衡。无论是沙皇,还是苏联都对少数民族实行同化的高压政策。斯大林时期采取镇压和强制迁徙的政策,造成很多问题。斯大林之后,高压政策被怀柔政策所取代,民族问题日益显露,地方民族主义倾向日益明显。

材料三: 苏联社科院一次关于苏共性质的调查显示: 认为苏共代表工人的只占4%;认为代表全体人民的只占7%; 认为代表全体党员的占11%; 而认为仅仅代表党的官僚、干部和机关工作人员的,竟高达85%。

动脑筋

材料四: 1985年苏联人均GNP为3.396美元,不仅落后于西方发达国家,而且落后于亚洲、拉美一些国家。苏联人均生活水平从革命前居欧洲第五位下降到居世界第八十八位。

材料五:人们排长队领面包

戈尔巴乔夫的政治体制“根本变革”的含义:

放弃苏联共产党对国家的领导权,实行多党制、议会制和总统制,向“人道的、民主的社会主义”过渡。

戈尔巴乔夫外交“新思维”的本质:

篡改马列主义基本原则,否认社会主义与资本主义的矛盾。意味着苏联开始背离科学社会主义方向。

【在党的地位和作用上】

放弃苏共对国家的领导权,实行多党制

【在政治体制上】

放弃苏维埃代表大会制度,实行议会制和总统制

【在经济体制上】

放弃社会主义公有制,实行以私有制为基础的自由市场经济

【在国家结构上】

放弃社会主义联盟,走向主权国家的联盟

【在社会发展总目标上】

放弃科学社会主义,向“人道的、民主的社会主义”过渡

①苏联解体结束了战后40多年美苏对峙的局面,标志着两极格局彻底瓦解,世界朝着多极化方向发展

②社会主义处于低潮,发展困难极大

影响

过程

①“斯大林模式”的弊端和政策上的错误长期得不到纠正,积累起许多问题和矛盾(根本原因)

②戈尔巴乔夫的改革进一步加剧了社会危机

③西方长期的“和平演变”

原因

①社会主义的发展不是一帆风顺的,苏联解体说明社会主义遭遇挫折,但这只是苏联模式的失败。

②我们要汲取苏联的经验教训,要坚定不移地坚持和积极探索中国特色的社会主义道路。

反思

①1991年8月19日,八一九事件,叶利钦掌权

②1991年8月25日,苏共中央解散

③1991年12月21日,11国签署建立“独联体”文件,发表《阿拉木图宣言》,宣告苏联解体

④1991年12月25日,戈尔巴乔夫辞职并将权力移交叶利钦,苏联解体

根本原因:

制度性因素是苏联解体的以斯大林体制或模式为特征的苏联社会制度在其演变过程中已经失去了活力和凝聚力,到80年代初,它已陷入全面危机 ,改革成了一场更替制度的革命。

直接原因:

以戈尔巴乔夫为首的苏共集团的路线错误是苏联解体的。

主要原因:

没有找到一条适合自己国情的建设社会主义的道路

外部原因:

西方国家推行“和平演变”战略,以及苏联东欧的互动性影响对苏联演变起着十分重要的外部促进作用

少数民族与知识分子对解体起着推波助澜的作用。

立陶宛独立

在此之后,其他加盟国也发表主权宣言,不再执行苏联的法律、法令。

八一九事件,又称“苏联政变”、“八月政变”,指1991年8月19日,苏联副总统亚纳耶夫发布命令宣布,戈尔巴乔夫由于健康原因已不能履行总统职务,自即日起由他本人代行总统职务。同时宣布成立国家紧急状态委员会,行使国家全部权力,在苏联部分地区实施为期6个月的紧急状态。该委员会发布《告苏联人民书》,称戈尔巴乔夫倡导的改革政策已经走入死胡同, 国家处于极其危险的严重时刻。

同日,苏联内阁举行俄罗斯联邦总统叶利钦拒不服从紧急状态委员会的命令,号召举行政治罢工,抗议亚纳耶夫等人发起的行动。20日,莫斯科实行宵禁。21日,戈尔巴乔夫宣布已完全控制了局势,并恢复了一度中断的与全国的联系,苏联国防部决定撤回部 署在实施紧急状态地区的部队。苏联内阁发表声明,表示完全执行总统的指示。会议表示支持紧急状态委员会作出的决定。

在此之后,戈尔巴乔夫失去了领导能力和威望,俄罗斯领导人叶利钦控制了全局,苏联的分裂进一步加快。

姓名 鲍里斯·尼古拉耶维奇·叶利钦

生卒 1931年2月1日——2007年4月23日

职务 历任苏共中央政治局委员、莫斯科市市长、苏联俄罗斯联邦最高苏维埃主席、俄罗斯首任民选总统。

主要贡献 叶利钦是位充满争议的政治人物,作为总统他政绩平平,执政时推动市场经济和民主制,采取“休克疗法”以令俄罗斯尽快走上资本主义,却让俄罗斯经济濒临崩溃。尽管如此,叶利钦对华态度友好,并推举了一位卓越的接班人——普京。

独立国家联合体

独联体国家是指独立国家联合体的成员国。 独联体是独立主权国家的协调组织,以主权平等为基础。它的宗旨是为各成员国进一步发展和加强友好、睦邻、信任、谅解和互利合作服务;为各成员国在国际安全、裁军、军备监督和军队建设方面协调政策。

1991年12月8日,原苏联的3个加盟共和国的领导人——俄罗斯总统叶利钦、乌克兰总统克拉夫丘克、白俄罗斯最高苏维埃主席舒什克维奇在白俄罗斯的别洛韦日会晤,签署了关于建立独立国家联合体的《别洛韦日协定》,宣布“苏联作为国际法主体和地缘政治现实将停止其存在”,建立独立国家联合体,其协调机构设在白俄罗斯首都明斯克;原苏联的加盟共和国和其它赞同独联体宗旨的国家均可参加独联体 。

独联体国家主要有:亚美尼亚,阿塞拜疆,白俄罗斯,摩尔多瓦,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,塔吉克斯坦,乌兹别克斯坦,俄罗斯,乌克兰,土库曼斯坦,格鲁吉亚。

2005年8月26日,土库曼斯坦在独联体的喀山会议上宣布退出独联体。

2008年8月18日,格鲁吉亚正式退出独联体。

从此以后。。。。。。

摩尔多瓦

15个加盟共和国独立

“八一九事件”以维护苏联为初衷,却成了加速苏联瓦解的催化剂。即使没有“八一九事件”,苏联最终也会解体,因为苏联的最终解体是种种复杂因素综合作用的结果。

“独联体”的成立,标志着苏联的初步解体。1991年12月底,苏联完全解体。

1.中苏两国在建设社会主义过程中,有哪些相似之处?

答:都面临由农业国过渡到工业国的任务;都对斯大林模式进行过改革。

2.中苏两国工业化方针各是什么时候提出的

答:方针提出:中国是1953年的过渡时期总路线;

苏联是1925年的联共十四大。

相似性: ①优先发展重工业

②实施五年计划

③改革农村生产关系

3.中苏两国各在什么时候对斯大林模式进行过改革

答:中国是1978年十一届三中全会以后;

苏联是1956年苏共二十大以后。

赫鲁晓夫改革

内容

经济:农业上扩大自主权;削减农业税;垦荒和种植玉米;工业上改革工业管理体制,扩大地方权力。

政治:对斯大林个人崇拜的批评;平反冤假错案

背景

1953年赫上台领导地位巩固;苏共召开20大。

结果

在一定程度上冲击了斯大林模式,但失败。

勃列日涅夫改革及安德罗波夫和契尔年科短暂执政。

戈尔巴乔夫改革

时间

1985年开始

苏联政治经济形势恶化,处于内外交困之中

背景

内

容

①经济:提出“加速”发展社会主义经济,提高经济效益

②政治:提出向“人道的、民主的社会主义”过渡,进行政

治体制的“根本变革”。

③外交:开展“新思维外交”,追求苏美合作和“欧洲大厦”。

结果

进一步加剧了社会危机,最终导致苏联解体。

①苏联解体结束了战后40多年美苏对峙的局面,标志着两极格局彻底瓦解,世界朝着多极化方向发展

②社会主义处于低潮,发展困难极大

影响

①1991年8月19日,八一九事件,叶利钦掌权

②1991年8月25日,苏共中央解散

③1991年12月21日,11国签署建立“独联体”文件,发表《阿拉木图宣言》,宣告苏联解体

④1991年12月25日,戈尔巴乔夫辞职并将权力移交叶利钦,苏联解体

过程

①“斯大林模式”的弊端和政策上的错误长期得不到纠正,积累起许多问题和矛盾(根本原因)

②戈尔巴乔夫的改革进一步加剧了社会危机

③西方长期的“和平演变”

原因

①社会主义的发展不是一帆风顺的,苏联解体说明社会主义遭遇挫折,但这只是苏联模式的失败。

②我们要汲取苏联的经验教训,要坚定不移地坚持和积极探索中国特色的社会主义道路。

反思

1.为改变苏联日益窘迫的经济政治状况, 赫鲁晓夫和勃列日涅夫先后进行了改革,但最终都以失败而告终。究其实质而言,改革失败的相同原因是【 】

A、缺乏明确的指导思想

B、没能彻底改变斯大林体制

C、重工业,轻工业和农业比例不协调

D、缺乏实事求是的作风

2.下列关于赫鲁晓夫改革背景的表述,正确的是【 】

A、斯大林模式的弊端日益暴露

B、斯大林的鼎力支持

C、玉米成为苏联人民的主要粮食

D、苏联与美国的军备竞争加剧

五

赫鲁晓夫改革

内容

经济:农业上扩大自主权;削减农业税;垦荒和种植玉米;工业上改革工业管理体制,扩大地方权力。

政治:对斯大林个人崇拜的批评;平反冤假错案

背景

1953年赫上台领导地位巩固;苏共召开20大。

结果

在一定程度上冲击了斯大林模式,但失败。

勃列日涅夫改革及安德罗波夫和契尔年科短暂执政。

戈尔巴乔夫改革

时间

1985年开始

苏联政治经济形势恶化,处于内外交困之中

背景

内

容

①经济:提出“加速”发展社会主义经济,提高经济效益

②政治:提出向“人道的、民主的社会主义”过渡,进行政

治体制的“根本变革”。

③外交:开展“新思维外交”,追求苏美合作和“欧洲大厦”。

结果

进一步加剧了社会危机,最终导致苏联解体。

改革进一步加剧了社会危机,经济发展速度和人民生活水平进一步下降,政治体制由一党制转变为多党制,共产党丧失对国家的控制和领导,各加盟共和国脱离苏联而独立的趋势加强。最终导致苏联解体。

结果

①经济:提出“加速”发展社会主义经济,提高经济效益

②政治:提出向“人道的、民主的社会主义”过渡,进行政治体制的“根本变革”。

③外交:开展“新思维外交”,追求苏美合作和“欧洲大厦”。

内容

苏联政治经济形势恶化,处于内外交困之中

背景

1985年开始

时间

项目 中国改革 苏联改革

时间

领导人

背景

中心

特点

结果

中苏改革结局不同的原因

项目 中国改革 苏联改革

时间 1978年开始 1985~1990年

领导人 邓小平 戈尔巴乔夫

背景 文化大革命带来的经济政治危机 经济、政治形势恶化

中心 以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放 由于经济改革受阻,仓促转向政治体制改革,提出“人道的、民主的社会主义”,放弃共产党的领导

特点 中国特色的社会主义 进行政治体制的“根本变革”

结果 取得巨大成就 导致苏联解体

中苏改革结局不同的原因 ①是否坚持以经济建设为中心,大力发展生产力,不断提高人民的物质文化生活水平。

②是否坚持党的领导和社会主义方向,坚持马克思主义的指导地位不动摇。

③是否重视国内民族问题,正确处理民族关系。

④对西方“和平演变”策略是否采取了正确的对策。

1.看材料,回答问题。 材料一 苏联的工业发展很快,1913年~1950年增加12倍。农业却徘徊不前,只提高40%,1953年全苏人均的粮食低于1913年,而苏联人口比1913年增加了20%。

材料二

这两则材料说明了什么?

苏共二十大及秘密报告

苏联共产党第二十次

代表会于1956年召开,

是苏联历史乃至国际

共产主义历史的一个

重要转折点。赫鲁晓

夫在会上批判了对斯

大林的个人迷信,指

出斯大林主义的错误。

在苏共二十大的总结

报告上,赫鲁晓夫针

对当时的国际形势,提出了“三和”理论(和平共处、和平竞赛、和平过渡),对世界形势产生了重大的影响。

在二十大的一次秘密会议上,赫鲁晓夫做了题为《关于个人崇拜及其后果》。在讲话中,他谴责了斯大林的种种过错。

这份报告虽然揭露、批判了斯大林的个人崇拜问题,但将其根源仅仅归结于斯大林的个人品质问题,而没有从经济政治体制上去寻找原因。

画像 姓名 尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫

生卒 1894——1971

职

务 苏联共产党中央委员会总书记、苏联部长会议主席等

主要事迹 赫鲁晓夫于1956年的苏联共产党第二十次代表大会中发表了“秘密报告”,对约瑟夫·斯大林展开全面批评,震动了社会主义国家阵营,引发东欧的一系列骚乱。任期内,他实施去斯大林化政策,为大清洗中的受害者平反,苏联的文艺领域获得解冻。同时他积极推行农业改革,使苏联的民生得到改善。

赫鲁晓夫退休

60年代初,赫鲁晓夫改革已呈全面失败之势,但却更加独断专行,并提出一些不切实际目标。他提出苏联的人均产品产量“今后15年内不仅赶上并且超过美国”,“20年内基本建成共产主义社会”;他还宣布“无产阶级专政在苏联已经不再是必要了”,苏联“已变为全民的国家”,苏共“成了全体人民的党”。 并且将苏共地方组织划分为工业党和农业党,造成极大混乱;其推行的干部任免造成干部队伍大起大落,使苏联政治生活充满不稳定因素。在对外问题上,与西方缓和的种种努力屡屡碰壁;中苏关系破裂;古巴导弹事件使苏联大为丢脸。

1964年10月初,苏共领导层趁赫鲁晓夫去克里米亚休假,酝酿了“倒赫”密谋。10月13日,赫鲁晓夫被迫申请辞职。他被解除各种职务。勃列日涅夫代之成为苏共中央一书记。赫鲁晓夫退休,领取特种养老金。于1971年9月11日病逝,终年77岁。

赫鲁晓夫的墓碑用7块黑白大理石相向衔接而砌成,代表了他毁誉参半的一生。

1971年赫鲁晓夫逝世时的讣告中说道“苏联领取特别养老金者尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫逝世。”

“在第二次世界大战后的年代里,没有一位世界领袖人物的成败能够像赫鲁晓夫的成败如此急剧地和决定性地改变历史的进程。” ——尼克松

赫鲁晓夫的改革的根本原因:

苏联高度集权体制下社会基本矛盾运动与国内外形势发展的结果

赫鲁晓夫的改革的影响:

【积极】冲击了的斯大林模式,打开了苏联社会主义改革的闸门,具有探索性和开创性。

【消极】缺乏正确的理论指导,未能从根本上打破斯大林模式的框架

赫鲁晓夫改革失败原因:

①对“斯大林模式”的弊端缺乏科学的认识,无法从根本上改变高度集中体制。(只是在具体做法上对原有的经济体制小修小补)

②改革缺乏事实求是的精神(对斯大林的批判和政治改革在客观上看有利于破除对斯大林的迷信,有利于解放人们的思想,但全盘否定造成人们思想混乱)

人物

简介

改革

内容

改革

结果

对高度集中的经济管理体制产生了一定的冲击作用,工农业发展很大,人民生活水平提高,军事实力和综合国力大为增强,一跃成为与美国匹敌的超级大国。后期过分追求稳定,改革的步伐逐渐缓慢,经济发展呈现停滞和下降趋势。到1975年以后,国民经济进入停滞时期。

①经济:【重点在工业】恢复部门管理体制,加强对经济

的集中领导;在坚持计划管理的前提下扩大企业自主权,

运用经济手段刺激企业改进经营管理。

②政治:强调集体领导原则

列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫,苏联政治家,曾任苏联共产党中央委员会第一书记(后为总书记),苏联最高苏维埃主席团主席和苏联国防委员会主席(苏联武装力量最高统帅)。

美苏两国力量对比

勃列日涅夫时期苏联几乎每两为科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40%

2.看材料,回答问题

材料 勃列日涅夫时期苏共二十四大报告强调:“指令性计划是主要的和有决定意义的……我们要批驳主张用市场调节来取代国家集中计划领导作用的各种错误观点”,苏联经济学家巴秋林还批判说主张“市场社会主义”的人是要用各个企业的互相作用来代替社会主义国家在发展经济上的领导作用。

以上材料反映了什么问题?

安德罗波夫和契尔年科短暂执政【1982—1985 】

安德罗波夫和契尔年科短暂执政【1982—1985 】

这是一个短暂的过渡时期。斯大林当总书记时是42岁,赫鲁晓夫是59岁,勃列日涅夫是57岁,安德罗波夫是68岁,契尔年科是73岁。病夫治国,老人治国,空有满腔热情和雄心,但不可能有所作为。

安德罗波夫1982年10月上台,1984年2月去世,有一年的时间是靠血液透析在专设的病房里进行工作的。他把勃列日涅夫的“发达社会主义建成论”改为“起点论”,认为苏联“正处在发达社会主义漫长的历史阶段的起点上”。在实践上,采取了一系列改革措施 。但注定只是苏联政治舞台上的一颗转刹即逝的流星,苏联各方面渐有起色时,1984年2月9日,安德罗波夫病逝 。逝世前,指名戈尔巴乔夫作为继承人,但在中央政治局被一笔勾销。

契尔年科有“勃列日涅夫的大管家”之称,他的当选反映出党内保守势力的根深蒂固。他当上总书记后,由于病体不支,基本上没有主持过政治局会议。

3.阅读下面五则材料,了解戈尔巴乔夫改革的背景

材料一: 二战后出于与美国争霸的需要,以非理性方式进行军备竞赛,致使军费开支达到国民收入的1/4,背上沉重的包袱。同时四处伸手,加重对东欧国家的控制,还在1979年入侵阿富汗,其形象大损,同时每年还要花掉几十亿卢布。

材料二: 俄国历史上靠扩张起家,民族众多,但各民族发展极不平衡。无论是沙皇,还是苏联都对少数民族实行同化的高压政策。斯大林时期采取镇压和强制迁徙的政策,造成很多问题。斯大林之后,高压政策被怀柔政策所取代,民族问题日益显露,地方民族主义倾向日益明显。

材料三: 苏联社科院一次关于苏共性质的调查显示: 认为苏共代表工人的只占4%;认为代表全体人民的只占7%; 认为代表全体党员的占11%; 而认为仅仅代表党的官僚、干部和机关工作人员的,竟高达85%。

动脑筋

材料四: 1985年苏联人均GNP为3.396美元,不仅落后于西方发达国家,而且落后于亚洲、拉美一些国家。苏联人均生活水平从革命前居欧洲第五位下降到居世界第八十八位。

材料五:人们排长队领面包

戈尔巴乔夫的政治体制“根本变革”的含义:

放弃苏联共产党对国家的领导权,实行多党制、议会制和总统制,向“人道的、民主的社会主义”过渡。

戈尔巴乔夫外交“新思维”的本质:

篡改马列主义基本原则,否认社会主义与资本主义的矛盾。意味着苏联开始背离科学社会主义方向。

【在党的地位和作用上】

放弃苏共对国家的领导权,实行多党制

【在政治体制上】

放弃苏维埃代表大会制度,实行议会制和总统制

【在经济体制上】

放弃社会主义公有制,实行以私有制为基础的自由市场经济

【在国家结构上】

放弃社会主义联盟,走向主权国家的联盟

【在社会发展总目标上】

放弃科学社会主义,向“人道的、民主的社会主义”过渡

①苏联解体结束了战后40多年美苏对峙的局面,标志着两极格局彻底瓦解,世界朝着多极化方向发展

②社会主义处于低潮,发展困难极大

影响

过程

①“斯大林模式”的弊端和政策上的错误长期得不到纠正,积累起许多问题和矛盾(根本原因)

②戈尔巴乔夫的改革进一步加剧了社会危机

③西方长期的“和平演变”

原因

①社会主义的发展不是一帆风顺的,苏联解体说明社会主义遭遇挫折,但这只是苏联模式的失败。

②我们要汲取苏联的经验教训,要坚定不移地坚持和积极探索中国特色的社会主义道路。

反思

①1991年8月19日,八一九事件,叶利钦掌权

②1991年8月25日,苏共中央解散

③1991年12月21日,11国签署建立“独联体”文件,发表《阿拉木图宣言》,宣告苏联解体

④1991年12月25日,戈尔巴乔夫辞职并将权力移交叶利钦,苏联解体

根本原因:

制度性因素是苏联解体的以斯大林体制或模式为特征的苏联社会制度在其演变过程中已经失去了活力和凝聚力,到80年代初,它已陷入全面危机 ,改革成了一场更替制度的革命。

直接原因:

以戈尔巴乔夫为首的苏共集团的路线错误是苏联解体的。

主要原因:

没有找到一条适合自己国情的建设社会主义的道路

外部原因:

西方国家推行“和平演变”战略,以及苏联东欧的互动性影响对苏联演变起着十分重要的外部促进作用

少数民族与知识分子对解体起着推波助澜的作用。

立陶宛独立

在此之后,其他加盟国也发表主权宣言,不再执行苏联的法律、法令。

八一九事件,又称“苏联政变”、“八月政变”,指1991年8月19日,苏联副总统亚纳耶夫发布命令宣布,戈尔巴乔夫由于健康原因已不能履行总统职务,自即日起由他本人代行总统职务。同时宣布成立国家紧急状态委员会,行使国家全部权力,在苏联部分地区实施为期6个月的紧急状态。该委员会发布《告苏联人民书》,称戈尔巴乔夫倡导的改革政策已经走入死胡同, 国家处于极其危险的严重时刻。

同日,苏联内阁举行俄罗斯联邦总统叶利钦拒不服从紧急状态委员会的命令,号召举行政治罢工,抗议亚纳耶夫等人发起的行动。20日,莫斯科实行宵禁。21日,戈尔巴乔夫宣布已完全控制了局势,并恢复了一度中断的与全国的联系,苏联国防部决定撤回部 署在实施紧急状态地区的部队。苏联内阁发表声明,表示完全执行总统的指示。会议表示支持紧急状态委员会作出的决定。

在此之后,戈尔巴乔夫失去了领导能力和威望,俄罗斯领导人叶利钦控制了全局,苏联的分裂进一步加快。

姓名 鲍里斯·尼古拉耶维奇·叶利钦

生卒 1931年2月1日——2007年4月23日

职务 历任苏共中央政治局委员、莫斯科市市长、苏联俄罗斯联邦最高苏维埃主席、俄罗斯首任民选总统。

主要贡献 叶利钦是位充满争议的政治人物,作为总统他政绩平平,执政时推动市场经济和民主制,采取“休克疗法”以令俄罗斯尽快走上资本主义,却让俄罗斯经济濒临崩溃。尽管如此,叶利钦对华态度友好,并推举了一位卓越的接班人——普京。

独立国家联合体

独联体国家是指独立国家联合体的成员国。 独联体是独立主权国家的协调组织,以主权平等为基础。它的宗旨是为各成员国进一步发展和加强友好、睦邻、信任、谅解和互利合作服务;为各成员国在国际安全、裁军、军备监督和军队建设方面协调政策。

1991年12月8日,原苏联的3个加盟共和国的领导人——俄罗斯总统叶利钦、乌克兰总统克拉夫丘克、白俄罗斯最高苏维埃主席舒什克维奇在白俄罗斯的别洛韦日会晤,签署了关于建立独立国家联合体的《别洛韦日协定》,宣布“苏联作为国际法主体和地缘政治现实将停止其存在”,建立独立国家联合体,其协调机构设在白俄罗斯首都明斯克;原苏联的加盟共和国和其它赞同独联体宗旨的国家均可参加独联体 。

独联体国家主要有:亚美尼亚,阿塞拜疆,白俄罗斯,摩尔多瓦,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,塔吉克斯坦,乌兹别克斯坦,俄罗斯,乌克兰,土库曼斯坦,格鲁吉亚。

2005年8月26日,土库曼斯坦在独联体的喀山会议上宣布退出独联体。

2008年8月18日,格鲁吉亚正式退出独联体。

从此以后。。。。。。

摩尔多瓦

15个加盟共和国独立

“八一九事件”以维护苏联为初衷,却成了加速苏联瓦解的催化剂。即使没有“八一九事件”,苏联最终也会解体,因为苏联的最终解体是种种复杂因素综合作用的结果。

“独联体”的成立,标志着苏联的初步解体。1991年12月底,苏联完全解体。

1.中苏两国在建设社会主义过程中,有哪些相似之处?

答:都面临由农业国过渡到工业国的任务;都对斯大林模式进行过改革。

2.中苏两国工业化方针各是什么时候提出的

答:方针提出:中国是1953年的过渡时期总路线;

苏联是1925年的联共十四大。

相似性: ①优先发展重工业

②实施五年计划

③改革农村生产关系

3.中苏两国各在什么时候对斯大林模式进行过改革

答:中国是1978年十一届三中全会以后;

苏联是1956年苏共二十大以后。

赫鲁晓夫改革

内容

经济:农业上扩大自主权;削减农业税;垦荒和种植玉米;工业上改革工业管理体制,扩大地方权力。

政治:对斯大林个人崇拜的批评;平反冤假错案

背景

1953年赫上台领导地位巩固;苏共召开20大。

结果

在一定程度上冲击了斯大林模式,但失败。

勃列日涅夫改革及安德罗波夫和契尔年科短暂执政。

戈尔巴乔夫改革

时间

1985年开始

苏联政治经济形势恶化,处于内外交困之中

背景

内

容

①经济:提出“加速”发展社会主义经济,提高经济效益

②政治:提出向“人道的、民主的社会主义”过渡,进行政

治体制的“根本变革”。

③外交:开展“新思维外交”,追求苏美合作和“欧洲大厦”。

结果

进一步加剧了社会危机,最终导致苏联解体。

①苏联解体结束了战后40多年美苏对峙的局面,标志着两极格局彻底瓦解,世界朝着多极化方向发展

②社会主义处于低潮,发展困难极大

影响

①1991年8月19日,八一九事件,叶利钦掌权

②1991年8月25日,苏共中央解散

③1991年12月21日,11国签署建立“独联体”文件,发表《阿拉木图宣言》,宣告苏联解体

④1991年12月25日,戈尔巴乔夫辞职并将权力移交叶利钦,苏联解体

过程

①“斯大林模式”的弊端和政策上的错误长期得不到纠正,积累起许多问题和矛盾(根本原因)

②戈尔巴乔夫的改革进一步加剧了社会危机

③西方长期的“和平演变”

原因

①社会主义的发展不是一帆风顺的,苏联解体说明社会主义遭遇挫折,但这只是苏联模式的失败。

②我们要汲取苏联的经验教训,要坚定不移地坚持和积极探索中国特色的社会主义道路。

反思

1.为改变苏联日益窘迫的经济政治状况, 赫鲁晓夫和勃列日涅夫先后进行了改革,但最终都以失败而告终。究其实质而言,改革失败的相同原因是【 】

A、缺乏明确的指导思想

B、没能彻底改变斯大林体制

C、重工业,轻工业和农业比例不协调

D、缺乏实事求是的作风

2.下列关于赫鲁晓夫改革背景的表述,正确的是【 】

A、斯大林模式的弊端日益暴露

B、斯大林的鼎力支持

C、玉米成为苏联人民的主要粮食

D、苏联与美国的军备竞争加剧

同课章节目录

- 第一单元 苏联社会主义道路的探索

- 1 俄国十月革命

- 2 对社会主义道路的探索

- 第二单元 凡尔赛——华盛顿体系下的世界

- 3 凡尔赛—华盛顿体系

- 4 经济大危机

- 5 法西斯势力的猖獗

- 活动课一 老照片配文──图说法西斯暴行

- 第三单元 第二次世界大战

- 6 第二次世界大战的爆发

- 7 世界反法西斯战争的胜利

- 活动课二 战地采访──反法西斯战争必胜!

- 第四单元 战后主要资本主义国家的发展变化

- 8 美国经济的发展

- 9 西欧和日本经济的发展

- 第五单元 社会主义国家的改革与演变

- 10 苏联的改革与解体

- 11 东欧社会主义国家的改革与演变

- 第六单元 亚非拉国家的独立和振兴

- 12 亚非拉的奋起

- 13 动荡的中东地区

- 活动课三 致巴以人民的一封公开信

- 第七单元 战后世界格局的演变

- 14 冷战中的对峙

- 15 世界政治格局的多极化趋势

- 16 世界经济的“全球化”

- 第八单元 现代科学技术和文化

- 17 第三次科技革命

- 18 现代文学和美术

- 19 现代音乐和电影

- 活动课四 撰写历史小论文──《科学技术与未来》