2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修1第13课当代中国的民族政策 课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修1第13课当代中国的民族政策 课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-26 11:02:30 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

课标要求:知道当代中国民族区域自治制度的概况;了解当代中国民族区域自治制度的历史意义。

第13课

当代中国的民族政策

民族政策是指国家和政党为调节民族关系,处理民族问题而采取的相关措施、规定等的总和,是对境内各民族所采取的政策。

我国的民族政策概括地讲,就是坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣。民族平等和民族团结是马克思主义民族理论的核心,也是我国民族政策的支柱。各民族共同繁荣是我国民族政策的实现目标,体现了社会主义的本质要求。民族区域自治是党和国家解决我国民族问题的一项基本政策,也是国家基本的政治制度之一。

★概念解析:民族政策

▲

2015年8月9日,56个民族火炬手共同点燃第十届全国少数民族传统体育运动会主火炬

概念

民族区域自治制度,是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,建立自治机关,行使自治权的制度。是我国基本的政治制度之一。

前提、时间

空间

形式和权利

地位

一、民族区域自治制度的建立

一、民族区域自治制度的建立

1、实行原因

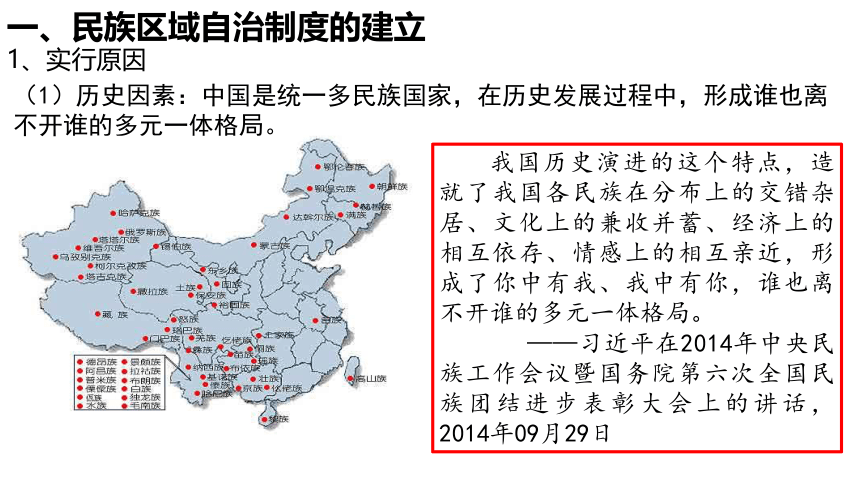

(1)历史因素:中国是统一多民族国家,在历史发展过程中,形成谁也离不开谁的多元一体格局。

我国历史演进的这个特点,造就了我国各民族在分布上的交错杂居、文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,形成了你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。

——习近平在2014年中央民族工作会议暨国务院第六次全国民族团结进步表彰大会上的讲话,2014年09月29日

一、民族区域自治制度的建立

1、实行原因

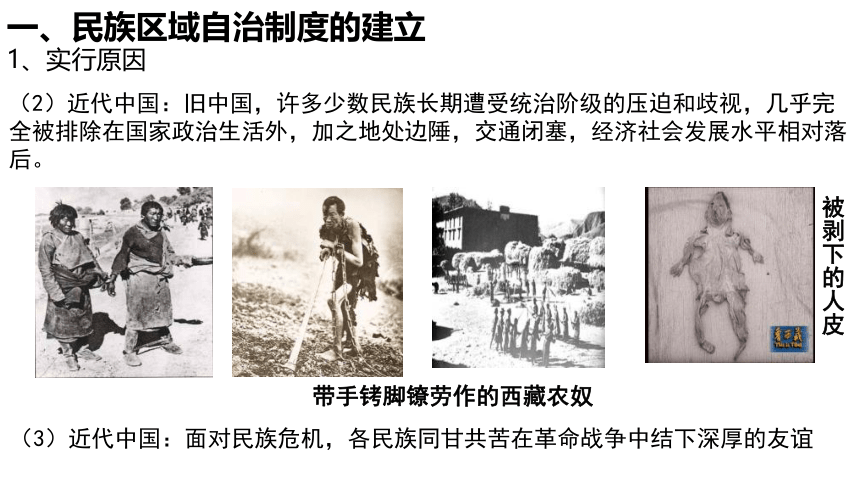

(3)近代中国:面对民族危机,各民族同甘共苦在革命战争中结下深厚的友谊

带手铐脚镣劳作的西藏农奴

被剥下的人皮

(2)近代中国:旧中国,许多少数民族长期遭受统治阶级的压迫和歧视,几乎完全被排除在国家政治生活外,加之地处边陲,交通闭塞,经济社会发展水平相对落后。

一、民族区域自治制度的建立

1、实行原因

(4)民族问题重要性:关乎国家长治久安和各民族的前途命运。

(5)党的重视:中国共产党历来重视民族问题

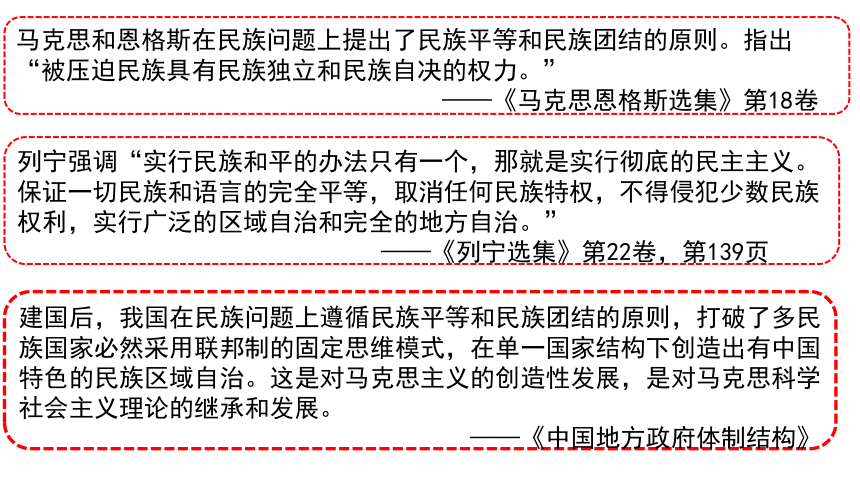

(6)理论基础:马克思、列宁主义关于民族区域自治和地方自治的理论

马克思和恩格斯在民族问题上提出了民族平等和民族团结的原则。指出“被压迫民族具有民族独立和民族自决的权力。”

——《马克思恩格斯选集》第18卷

列宁强调“实行民族和平的办法只有一个,那就是实行彻底的民主主义。保证一切民族和语言的完全平等,取消任何民族特权,不得侵犯少数民族权利,实行广泛的区域自治和完全的地方自治。”

——《列宁选集》第22卷,第139页

建国后,我国在民族问题上遵循民族平等和民族团结的原则,打破了多民族国家必然采用联邦制的固定思维模式,在单一国家结构下创造出有中国特色的民族区域自治。这是对马克思主义的创造性发展,是对马克思科学社会主义理论的继承和发展。

——《中国地方政府体制结构》

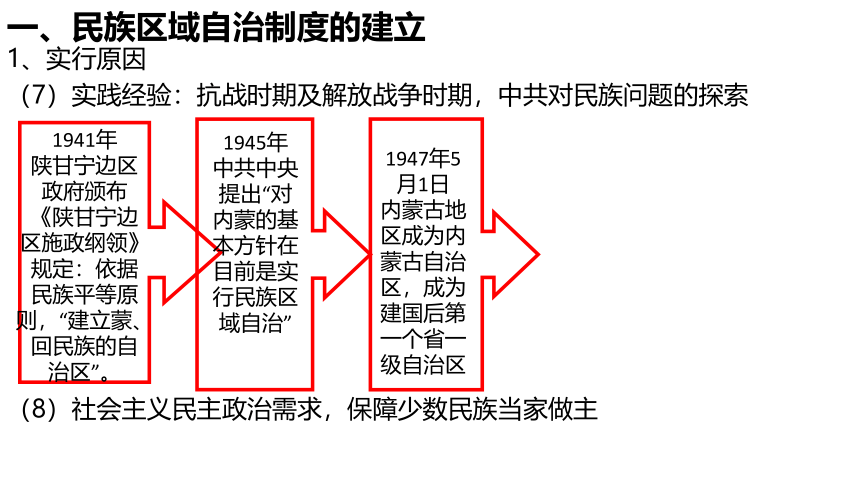

1941年

陕甘宁边区政府颁布《陕甘宁边区施政纲领》规定:依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区”。

1945年

中共中央提出“对内蒙的基本方针在目前是实行民族区域自治”

1947年5月1日

内蒙古地区成为内蒙古自治区,成为建国后第一个省一级自治区

一、民族区域自治制度的建立

1、实行原因

(7)实践经验:抗战时期及解放战争时期,中共对民族问题的探索

(8)社会主义民主政治需求,保障少数民族当家做主

一、民族区域自治制度的建立

2、建立

(1)法律依据:《共同纲领》中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助

1954年宪法:各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分,各自治机关都是国家统一领导下的一级地方政权机关,依法行使规定的自治权。

1955.10

1965.09

1958.10

1947.05

1958.03

(2)自治区的建立

1、法律保障

1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,标志着民族区域自治制度从此被纳入法制轨道

2、“三个离不开”

3、基本政治制度

1990年,中共中央提出“三个离不开”(汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开),深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系

1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一,民族区域自治制度在政治生活中的地位日益提高

二、民族区域自治制度的发展

4、民族区域自治制度建立和发展的意义

材料一:历届全国人大代表的少数民族代表比例都高于少数民族人口比例。全国55个少数民族都有本民族的全国人大代表,人口超过100万的少数民族都有本民族的全国人大常委会委员;在155个民族自治地方的人民代表大会常委会中,都有实行区域自治民族的公民担任主任或者副主任。各少数民族与汉族以平等地位参与国家事务和地方事务管理,民族区域自治制度有效地保障了各少数民族人民当家作主的权利。

材料二:脱贫攻坚取得决定性进展。深入实施精准脱贫。统筹整合各级各类财政涉农资金167.3亿元,25个县(区)达到脱贫摘帽标准,2100个村(居)达到退出标准,18万人达到脱贫标准。……极高海拔地区生态搬迁完成1102人。建设产业扶贫项目707个。培训贫困农牧民3.6万人,转移就业6.7万人。新增4.7万个生态岗位。全面完成中央扶贫专项巡视阶段性反馈问题的整改。

——《2019年西藏自治区经济发展报告》

新疆达坂城风力发电机组

少数民族人大代表

敦煌至格尔木铁路

①有利于维护国家的集中统一,保障少数民族合法权益,巩固和发展社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础;

②有利于实现少数民族当家作主的愿望,调动各族人民的积极性和创造性,推动社会主义现代化建设事业的发展;

③有利于民族地区经济社会事业的发展;

二、民族区域自治制度的发展

第十九条

民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

第二十条

上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

立法自治权

变通执行权

思考概括《中华人民共和国民族区域自治法》颁布使自治区获得了哪些自治权?

第二十五条

民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

第三十七条

招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

经济自治权

文化管理自治权

思考概括《中华人民共和国民族区域自治法》颁布使自治区获得了哪些自治权?

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

学习聚焦

以习近平同志为核心的党中央对事关民族工作全局和长远的重大问题,提出了一系列新理念、新思想、新战略,作出了全面部署。

①1912年中共十八大以来,党和国家要求坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题,全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

▲

西藏墨脱公路

2013年10月31日,墨脱公路全线通车。西藏自治区墨脱县告别了“高原孤岛”和“全国唯一不通公路县”的历史,迎来了新的发展阶段。

②1918年中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族改策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民放共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗,共同繁荣发展。铸牢中华民族共同体意识被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。党和国家努力创造各族人民共居、共学、共事、共乐的社会条件,让各族人民在中华民族大家庭中手足相亲,守望相助,实现中华民族一家亲、同心共筑中国梦的伟大目标。

问题探究

“三个离不开”——汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开。

“两个共同”——共同团结奋斗,共同繁荣发展。

“五个认同”——对伟大组国的认同,对中华民族的认同,对中华文化的认同,对中国共产党的认同,对中国特色社会主义的认同。

结合上述党和国家处理民族问题的思想原则,分析应如何坚持和完善民族区城自治制度。

学习拓展

2014年9月,习近平总书记在中央民族工作会议上强调:要紧扣民生抓发展,重点抓好就业和教育;发挥资源优势,重点抓好惠及当地和保护生态;搞好扶贫开发,重点抓好特困地区和特困群体脱贫;加强边疆建设,重点抓好基础设施和对外开放。国家通过这“四个要”,来实现民族地区跨越式发展。

结合本课所学,谈谈你对“四个要”的认识和理解。

1941

《陕甘宁边区施政纲领》

全国政协通过《共同纲领》

1949

1966

1978

《民族区域自治法》

1984

1947

内蒙古自治区

1954

基本政治制度

中共提出

“三个离不开”

1990

确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

1997

2012

中共提出

“五个认同”

小结:民族区域自治制度的发展进程

新疆维吾尔自治区

1955

1958

宁夏回族广西壮族自治区

西藏自治区

1965

中共提出

“两个共同”

2018

确立

发展

完善

遭到

破坏

探索

课堂检测

1.建国初期《中国建设》杂志刊登了许多外国读者的反馈。一位印尼读者表示“今天每一个人都能感受到中国的少数民族是如何在人民政府的治理下享有和平和繁荣”。一位印度读者写道“在新中国少数民族是如何平等地享有全部自由,还享有自由的区域去实现进步和繁荣。”这些反馈直接表明外国读者( )

A.赞赏新中国的民族政策

B.讴歌中国的基层民主政治建设

C.认同和平共处五项原则

D.认识到爱国统一战线的优越性

A

2.我国55个少数民族都有本民族的全国人大代表,人口超过100万的少数民族都有本民族的全国人大常务委员会委员;各少数民族与汉族以平等地位参与国家事务和地方事务管理。以上史实主要说明( )

A.我国少数民族地区社会发展水平提高

B.人民代表大会制度是我国的民主政治制度

C.少数民族地区治理关乎国家前途命运

D.民族区域自治制度保障少数民族当家作主

D

3.周恩来曾说:“汉族曾经长时期统治中原,向兄弟民族地区扩张;可是,也有不少的兄弟民族进入过内地,统治过中原。这样就形成各民族杂居的现象??”这说明我国实行民族区域自治制度的主要因素是( )

A.民族团结平等的历史传统

B.各民族反侵略的政治需要

C.民族杂居融合的现实国情

D.民族共同繁荣的经济任务

C

4.民族区域自治制度是我国的一项基本政治制度。根据1954年《中华人民共和国宪法》,我国先后成立的省级少数民族自治区有( )

A.3个

B.4个

C.5个

D.6个

B

5.2005年,国务院对培养和选拔任用少数民族干部作出规定。据统计,到2008年6月,全国共有少数民族干部291.5万人,占干部队伍总数的7.4%;其中,少数民族专业技术人员202.6万人,占少数民族干部总数的69.5%。这反映出当代中国( )

A.民族间差距已消失

B.民族工作成为中心工作

C.制度设计尚需完善

D.民族治理成效显著

D

6.2016年,《国务院关于加快发展民族教育的决定》要求,保留并进一步完善边疆山区、牧区、少数民族聚居区少数民族考生高考加分优惠政策。该项规定( )

A.是《义务教育法》的直接体现

B.有利于教育界的拨乱反正

C.推动“211工程”计划开始实施

D.体现教育公平和民族平等

D

7.截止到1996年,我国少数民族的公职人员已达到240多万人。现在自治区主席、自治州州长和自治县县长都由实行区域自治的民族的公民担任,民族自治地方人大常委会都由实行区域自治的民族的公民担任主任或副主任。这反映出( )

A.政府对少数民族权利的重视

B.民族平等原则开始正式贯彻

C.少数民族地区有高度的自治权

D.民族区域自治内容的日益丰富

A

8.列宁曾指出:“凡是居民生活习惯特点或民族成分不同的国内的各个区域,都应该享有广泛的自我管理和自治,其机构则用普遍、平等、秘密的投票方式来建立。”这可为我国下列哪一制度的实施提供理论借鉴( )

A.“一国两制”构想

B.村民自治制度

C.民族区域自治制度

D.经济特区制度

C

课标要求:知道当代中国民族区域自治制度的概况;了解当代中国民族区域自治制度的历史意义。

第13课

当代中国的民族政策

民族政策是指国家和政党为调节民族关系,处理民族问题而采取的相关措施、规定等的总和,是对境内各民族所采取的政策。

我国的民族政策概括地讲,就是坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣。民族平等和民族团结是马克思主义民族理论的核心,也是我国民族政策的支柱。各民族共同繁荣是我国民族政策的实现目标,体现了社会主义的本质要求。民族区域自治是党和国家解决我国民族问题的一项基本政策,也是国家基本的政治制度之一。

★概念解析:民族政策

▲

2015年8月9日,56个民族火炬手共同点燃第十届全国少数民族传统体育运动会主火炬

概念

民族区域自治制度,是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,建立自治机关,行使自治权的制度。是我国基本的政治制度之一。

前提、时间

空间

形式和权利

地位

一、民族区域自治制度的建立

一、民族区域自治制度的建立

1、实行原因

(1)历史因素:中国是统一多民族国家,在历史发展过程中,形成谁也离不开谁的多元一体格局。

我国历史演进的这个特点,造就了我国各民族在分布上的交错杂居、文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,形成了你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。

——习近平在2014年中央民族工作会议暨国务院第六次全国民族团结进步表彰大会上的讲话,2014年09月29日

一、民族区域自治制度的建立

1、实行原因

(3)近代中国:面对民族危机,各民族同甘共苦在革命战争中结下深厚的友谊

带手铐脚镣劳作的西藏农奴

被剥下的人皮

(2)近代中国:旧中国,许多少数民族长期遭受统治阶级的压迫和歧视,几乎完全被排除在国家政治生活外,加之地处边陲,交通闭塞,经济社会发展水平相对落后。

一、民族区域自治制度的建立

1、实行原因

(4)民族问题重要性:关乎国家长治久安和各民族的前途命运。

(5)党的重视:中国共产党历来重视民族问题

(6)理论基础:马克思、列宁主义关于民族区域自治和地方自治的理论

马克思和恩格斯在民族问题上提出了民族平等和民族团结的原则。指出“被压迫民族具有民族独立和民族自决的权力。”

——《马克思恩格斯选集》第18卷

列宁强调“实行民族和平的办法只有一个,那就是实行彻底的民主主义。保证一切民族和语言的完全平等,取消任何民族特权,不得侵犯少数民族权利,实行广泛的区域自治和完全的地方自治。”

——《列宁选集》第22卷,第139页

建国后,我国在民族问题上遵循民族平等和民族团结的原则,打破了多民族国家必然采用联邦制的固定思维模式,在单一国家结构下创造出有中国特色的民族区域自治。这是对马克思主义的创造性发展,是对马克思科学社会主义理论的继承和发展。

——《中国地方政府体制结构》

1941年

陕甘宁边区政府颁布《陕甘宁边区施政纲领》规定:依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区”。

1945年

中共中央提出“对内蒙的基本方针在目前是实行民族区域自治”

1947年5月1日

内蒙古地区成为内蒙古自治区,成为建国后第一个省一级自治区

一、民族区域自治制度的建立

1、实行原因

(7)实践经验:抗战时期及解放战争时期,中共对民族问题的探索

(8)社会主义民主政治需求,保障少数民族当家做主

一、民族区域自治制度的建立

2、建立

(1)法律依据:《共同纲领》中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助

1954年宪法:各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分,各自治机关都是国家统一领导下的一级地方政权机关,依法行使规定的自治权。

1955.10

1965.09

1958.10

1947.05

1958.03

(2)自治区的建立

1、法律保障

1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,标志着民族区域自治制度从此被纳入法制轨道

2、“三个离不开”

3、基本政治制度

1990年,中共中央提出“三个离不开”(汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开),深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系

1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一,民族区域自治制度在政治生活中的地位日益提高

二、民族区域自治制度的发展

4、民族区域自治制度建立和发展的意义

材料一:历届全国人大代表的少数民族代表比例都高于少数民族人口比例。全国55个少数民族都有本民族的全国人大代表,人口超过100万的少数民族都有本民族的全国人大常委会委员;在155个民族自治地方的人民代表大会常委会中,都有实行区域自治民族的公民担任主任或者副主任。各少数民族与汉族以平等地位参与国家事务和地方事务管理,民族区域自治制度有效地保障了各少数民族人民当家作主的权利。

材料二:脱贫攻坚取得决定性进展。深入实施精准脱贫。统筹整合各级各类财政涉农资金167.3亿元,25个县(区)达到脱贫摘帽标准,2100个村(居)达到退出标准,18万人达到脱贫标准。……极高海拔地区生态搬迁完成1102人。建设产业扶贫项目707个。培训贫困农牧民3.6万人,转移就业6.7万人。新增4.7万个生态岗位。全面完成中央扶贫专项巡视阶段性反馈问题的整改。

——《2019年西藏自治区经济发展报告》

新疆达坂城风力发电机组

少数民族人大代表

敦煌至格尔木铁路

①有利于维护国家的集中统一,保障少数民族合法权益,巩固和发展社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础;

②有利于实现少数民族当家作主的愿望,调动各族人民的积极性和创造性,推动社会主义现代化建设事业的发展;

③有利于民族地区经济社会事业的发展;

二、民族区域自治制度的发展

第十九条

民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

第二十条

上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

立法自治权

变通执行权

思考概括《中华人民共和国民族区域自治法》颁布使自治区获得了哪些自治权?

第二十五条

民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

第三十七条

招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

经济自治权

文化管理自治权

思考概括《中华人民共和国民族区域自治法》颁布使自治区获得了哪些自治权?

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

学习聚焦

以习近平同志为核心的党中央对事关民族工作全局和长远的重大问题,提出了一系列新理念、新思想、新战略,作出了全面部署。

①1912年中共十八大以来,党和国家要求坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题,全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

▲

西藏墨脱公路

2013年10月31日,墨脱公路全线通车。西藏自治区墨脱县告别了“高原孤岛”和“全国唯一不通公路县”的历史,迎来了新的发展阶段。

②1918年中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族改策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民放共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗,共同繁荣发展。铸牢中华民族共同体意识被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。党和国家努力创造各族人民共居、共学、共事、共乐的社会条件,让各族人民在中华民族大家庭中手足相亲,守望相助,实现中华民族一家亲、同心共筑中国梦的伟大目标。

问题探究

“三个离不开”——汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开。

“两个共同”——共同团结奋斗,共同繁荣发展。

“五个认同”——对伟大组国的认同,对中华民族的认同,对中华文化的认同,对中国共产党的认同,对中国特色社会主义的认同。

结合上述党和国家处理民族问题的思想原则,分析应如何坚持和完善民族区城自治制度。

学习拓展

2014年9月,习近平总书记在中央民族工作会议上强调:要紧扣民生抓发展,重点抓好就业和教育;发挥资源优势,重点抓好惠及当地和保护生态;搞好扶贫开发,重点抓好特困地区和特困群体脱贫;加强边疆建设,重点抓好基础设施和对外开放。国家通过这“四个要”,来实现民族地区跨越式发展。

结合本课所学,谈谈你对“四个要”的认识和理解。

1941

《陕甘宁边区施政纲领》

全国政协通过《共同纲领》

1949

1966

1978

《民族区域自治法》

1984

1947

内蒙古自治区

1954

基本政治制度

中共提出

“三个离不开”

1990

确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

1997

2012

中共提出

“五个认同”

小结:民族区域自治制度的发展进程

新疆维吾尔自治区

1955

1958

宁夏回族广西壮族自治区

西藏自治区

1965

中共提出

“两个共同”

2018

确立

发展

完善

遭到

破坏

探索

课堂检测

1.建国初期《中国建设》杂志刊登了许多外国读者的反馈。一位印尼读者表示“今天每一个人都能感受到中国的少数民族是如何在人民政府的治理下享有和平和繁荣”。一位印度读者写道“在新中国少数民族是如何平等地享有全部自由,还享有自由的区域去实现进步和繁荣。”这些反馈直接表明外国读者( )

A.赞赏新中国的民族政策

B.讴歌中国的基层民主政治建设

C.认同和平共处五项原则

D.认识到爱国统一战线的优越性

A

2.我国55个少数民族都有本民族的全国人大代表,人口超过100万的少数民族都有本民族的全国人大常务委员会委员;各少数民族与汉族以平等地位参与国家事务和地方事务管理。以上史实主要说明( )

A.我国少数民族地区社会发展水平提高

B.人民代表大会制度是我国的民主政治制度

C.少数民族地区治理关乎国家前途命运

D.民族区域自治制度保障少数民族当家作主

D

3.周恩来曾说:“汉族曾经长时期统治中原,向兄弟民族地区扩张;可是,也有不少的兄弟民族进入过内地,统治过中原。这样就形成各民族杂居的现象??”这说明我国实行民族区域自治制度的主要因素是( )

A.民族团结平等的历史传统

B.各民族反侵略的政治需要

C.民族杂居融合的现实国情

D.民族共同繁荣的经济任务

C

4.民族区域自治制度是我国的一项基本政治制度。根据1954年《中华人民共和国宪法》,我国先后成立的省级少数民族自治区有( )

A.3个

B.4个

C.5个

D.6个

B

5.2005年,国务院对培养和选拔任用少数民族干部作出规定。据统计,到2008年6月,全国共有少数民族干部291.5万人,占干部队伍总数的7.4%;其中,少数民族专业技术人员202.6万人,占少数民族干部总数的69.5%。这反映出当代中国( )

A.民族间差距已消失

B.民族工作成为中心工作

C.制度设计尚需完善

D.民族治理成效显著

D

6.2016年,《国务院关于加快发展民族教育的决定》要求,保留并进一步完善边疆山区、牧区、少数民族聚居区少数民族考生高考加分优惠政策。该项规定( )

A.是《义务教育法》的直接体现

B.有利于教育界的拨乱反正

C.推动“211工程”计划开始实施

D.体现教育公平和民族平等

D

7.截止到1996年,我国少数民族的公职人员已达到240多万人。现在自治区主席、自治州州长和自治县县长都由实行区域自治的民族的公民担任,民族自治地方人大常委会都由实行区域自治的民族的公民担任主任或副主任。这反映出( )

A.政府对少数民族权利的重视

B.民族平等原则开始正式贯彻

C.少数民族地区有高度的自治权

D.民族区域自治内容的日益丰富

A

8.列宁曾指出:“凡是居民生活习惯特点或民族成分不同的国内的各个区域,都应该享有广泛的自我管理和自治,其机构则用普遍、平等、秘密的投票方式来建立。”这可为我国下列哪一制度的实施提供理论借鉴( )

A.“一国两制”构想

B.村民自治制度

C.民族区域自治制度

D.经济特区制度

C

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理