03固体压强填空实验 ---2021-2022学年上学期上海市沪教版九年级物理同步巩固复习作业(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 03固体压强填空实验 ---2021-2022学年上学期上海市沪教版九年级物理同步巩固复习作业(含答案解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 593.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版(试用本) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-09-26 20:24:45 | ||

图片预览

文档简介

目录

TOC

\o

"1-1"

\h

\u

一.压力及重力与压力的区别(共2小题)

1

二.固体压强大小比较(共10小题)

2

三.压强的大小及其计算(共4小题)

4

四.探究压力的作用效果跟什么因素有关的实验(共12小题)

5

参考答案

16

一.压力及重力与压力的区别(共2小题)

16

二.固体压强大小比较(共10小题)

16

三.压强的大小及其计算(共4小题)

22

四.探究压力的作用效果跟什么因素有关的实验(共12小题)

24

一.压力及重力与压力的区别(共2小题)

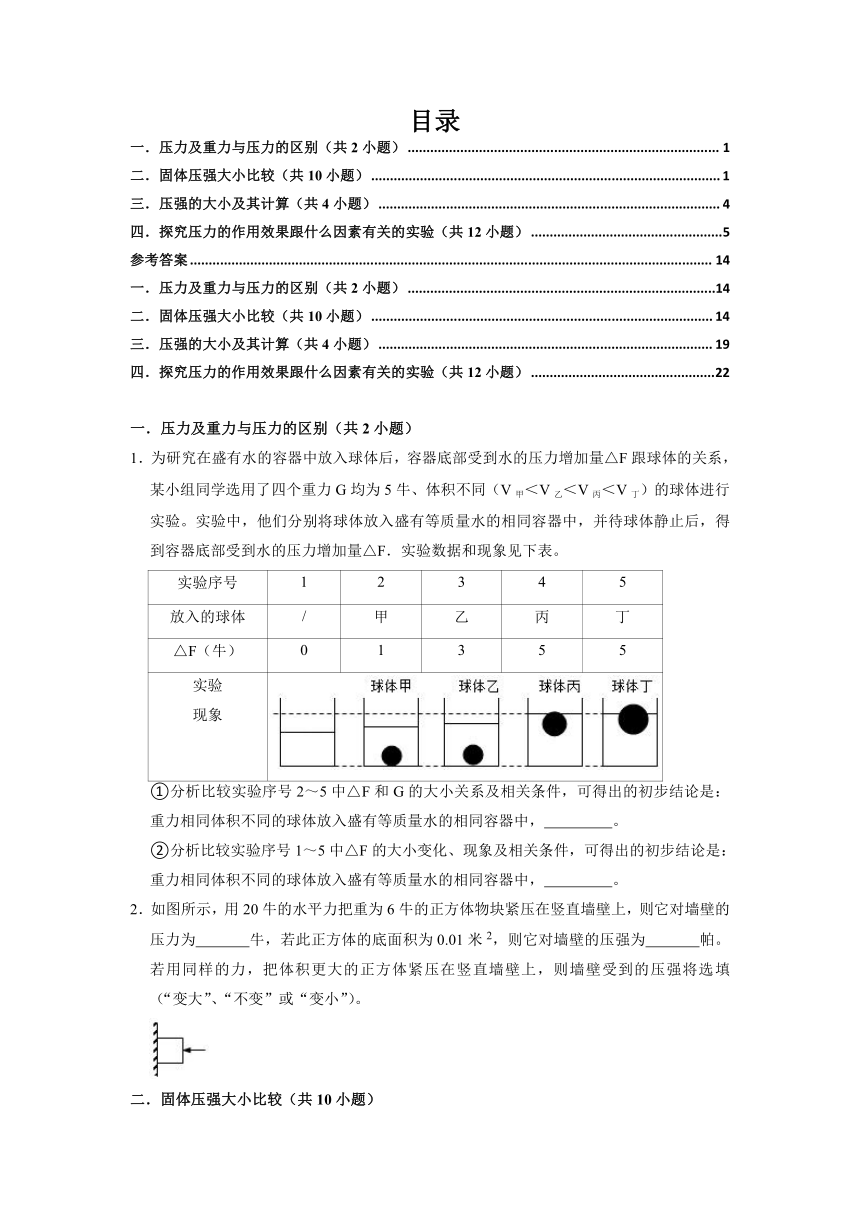

1.为研究在盛有水的容器中放入球体后,容器底部受到水的压力增加量△F跟球体的关系,某小组同学选用了四个重力G均为5牛、体积不同(V甲<V乙<V丙<V丁)的球体进行实验。实验中,他们分别将球体放入盛有等质量水的相同容器中,并待球体静止后,得到容器底部受到水的压力增加量△F.实验数据和现象见下表。

实验序号

1

2

3

4

5

放入的球体

/

甲

乙

丙

丁

△F(牛)

0

1

3

5

5

实验现象

①分析比较实验序号2~5中△F和G的大小关系及相关条件,可得出的初步结论是:重力相同体积不同的球体放入盛有等质量水的相同容器中,

。

②分析比较实验序号1~5中△F的大小变化、现象及相关条件,可得出的初步结论是:重力相同体积不同的球体放入盛有等质量水的相同容器中,

。

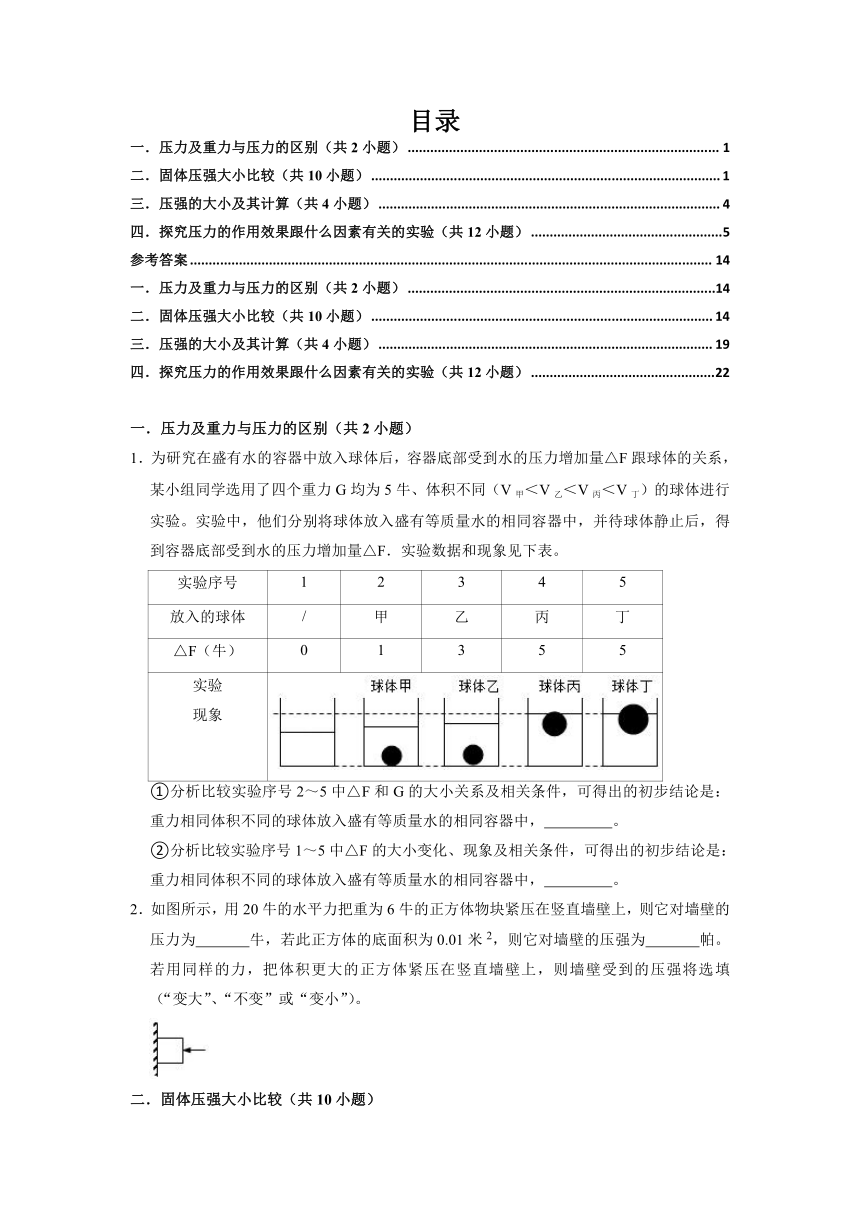

2.如图所示,用20牛的水平力把重为6牛的正方体物块紧压在竖直墙壁上,则它对墙壁的压力为

牛,若此正方体的底面积为0.01米2,则它对墙壁的压强为

帕。若用同样的力,把体积更大的正方体紧压在竖直墙壁上,则墙壁受到的压强将选填

(“变大”、“不变”或“变小”)。

二.固体压强大小比较(共10小题)

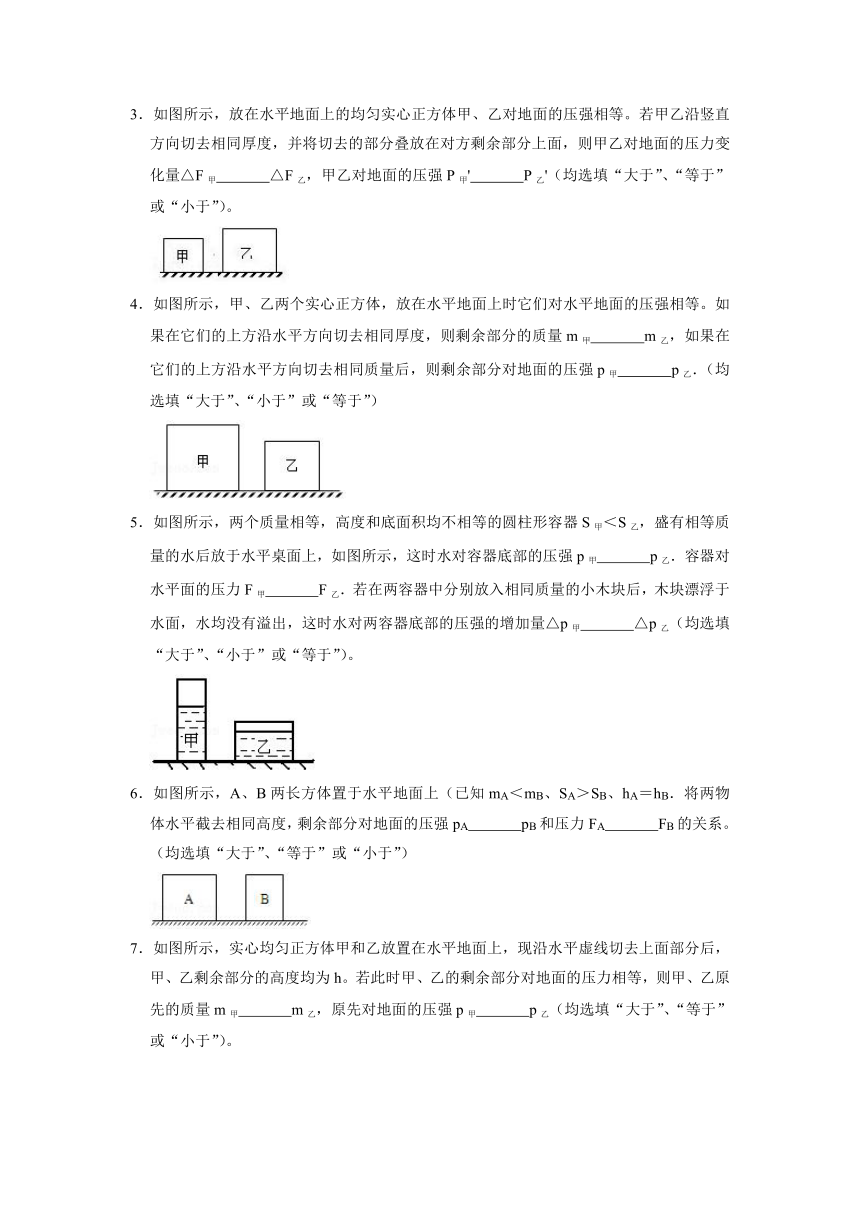

3.如图所示,放在水平地面上的均匀实心正方体甲、乙对地面的压强相等。若甲乙沿竖直方向切去相同厚度,并将切去的部分叠放在对方剩余部分上面,则甲乙对地面的压力变化量△F甲

△F乙,甲乙对地面的压强P甲'

P乙'(均选填“大于”、“等于”或“小于”)。

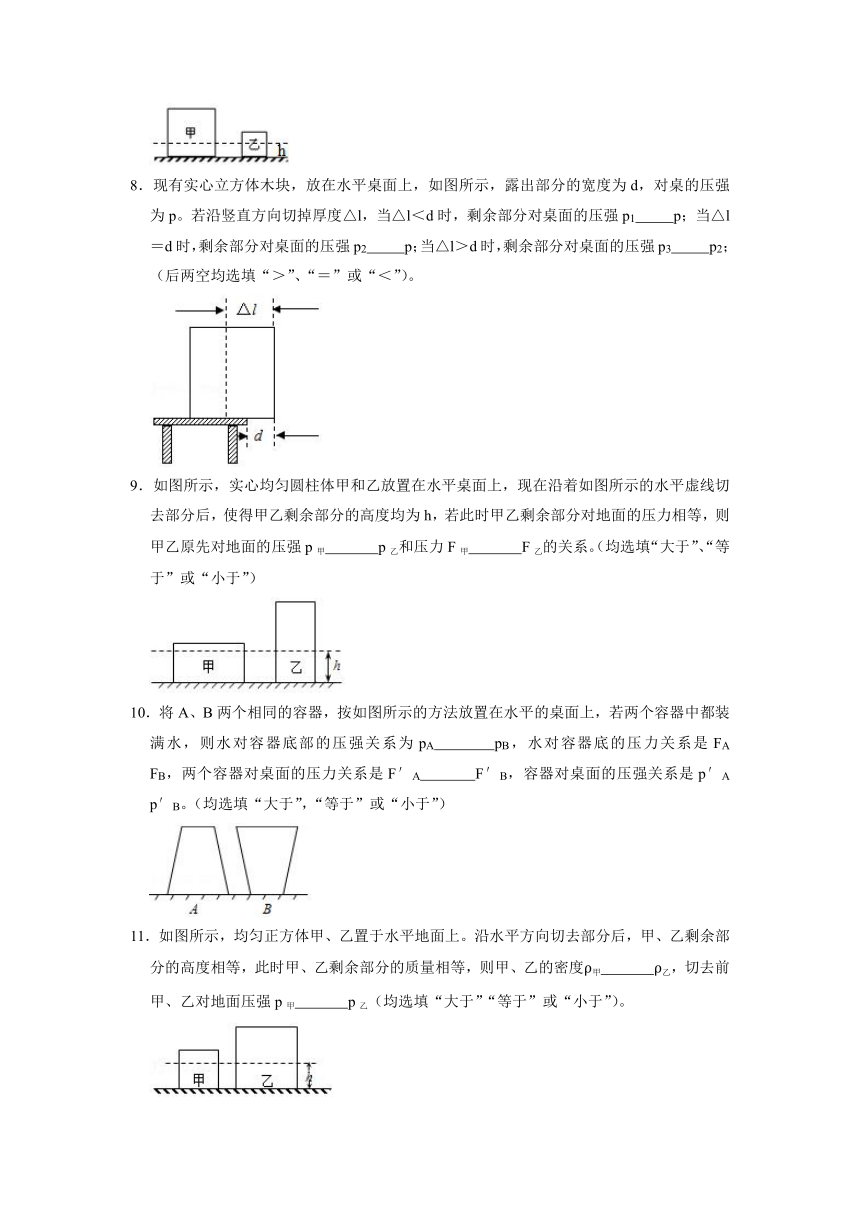

4.如图所示,甲、乙两个实心正方体,放在水平地面上时它们对水平地面的压强相等。如果在它们的上方沿水平方向切去相同厚度,则剩余部分的质量m甲

m乙,如果在它们的上方沿水平方向切去相同质量后,则剩余部分对地面的压强p甲

p乙.(均选填“大于”、“小于”或“等于”)

5.如图所示,两个质量相等,高度和底面积均不相等的圆柱形容器S甲<S乙,盛有相等质量的水后放于水平桌面上,如图所示,这时水对容器底部的压强p甲

p乙.容器对水平面的压力F甲

F乙.若在两容器中分别放入相同质量的小木块后,木块漂浮于水面,水均没有溢出,这时水对两容器底部的压强的增加量△p甲

△p乙(均选填“大于”、“小于”或“等于”)。

6.如图所示,A、B两长方体置于水平地面上(已知mA<mB、SA>SB、hA=hB.将两物体水平截去相同高度,剩余部分对地面的压强pA

pB和压力FA

FB的关系。(均选填“大于”、“等于”或“小于”)

7.如图所示,实心均匀正方体甲和乙放置在水平地面上,现沿水平虚线切去上面部分后,甲、乙剩余部分的高度均为h。若此时甲、乙的剩余部分对地面的压力相等,则甲、乙原先的质量m甲

m乙,原先对地面的压强p甲

p乙(均选填“大于”、“等于”或“小于”)。

8.现有实心立方体木块,放在水平桌面上,如图所示,露出部分的宽度为d,对桌的压强为p。若沿竖直方向切掉厚度△l,当△l<d时,剩余部分对桌面的压强p1

p;当△l=d时,剩余部分对桌面的压强p2

p;当△l>d时,剩余部分对桌面的压强p3

p2;(后两空均选填“>”、“=”或“<”)。

9.如图所示,实心均匀圆柱体甲和乙放置在水平桌面上,现在沿着如图所示的水平虚线切去部分后,使得甲乙剩余部分的高度均为h,若此时甲乙剩余部分对地面的压力相等,则甲乙原先对地面的压强p甲

p乙和压力F甲

F乙的关系。(均选填“大于”、“等于”或“小于”)

10.将A、B两个相同的容器,按如图所示的方法放置在水平的桌面上,若两个容器中都装满水,则水对容器底部的压强关系为pA

pB,水对容器底的压力关系是FA

FB,两个容器对桌面的压力关系是F′A

F′B,容器对桌面的压强关系是p′A

p′B。(均选填“大于”,“等于”或“小于”)

11.如图所示,均匀正方体甲、乙置于水平地面上。沿水平方向切去部分后,甲、乙剩余部分的高度相等,此时甲、乙剩余部分的质量相等,则甲、乙的密度ρ甲

ρ乙,切去前甲、乙对地面压强p甲

p乙(均选填“大于”“等于”或“小于”)。

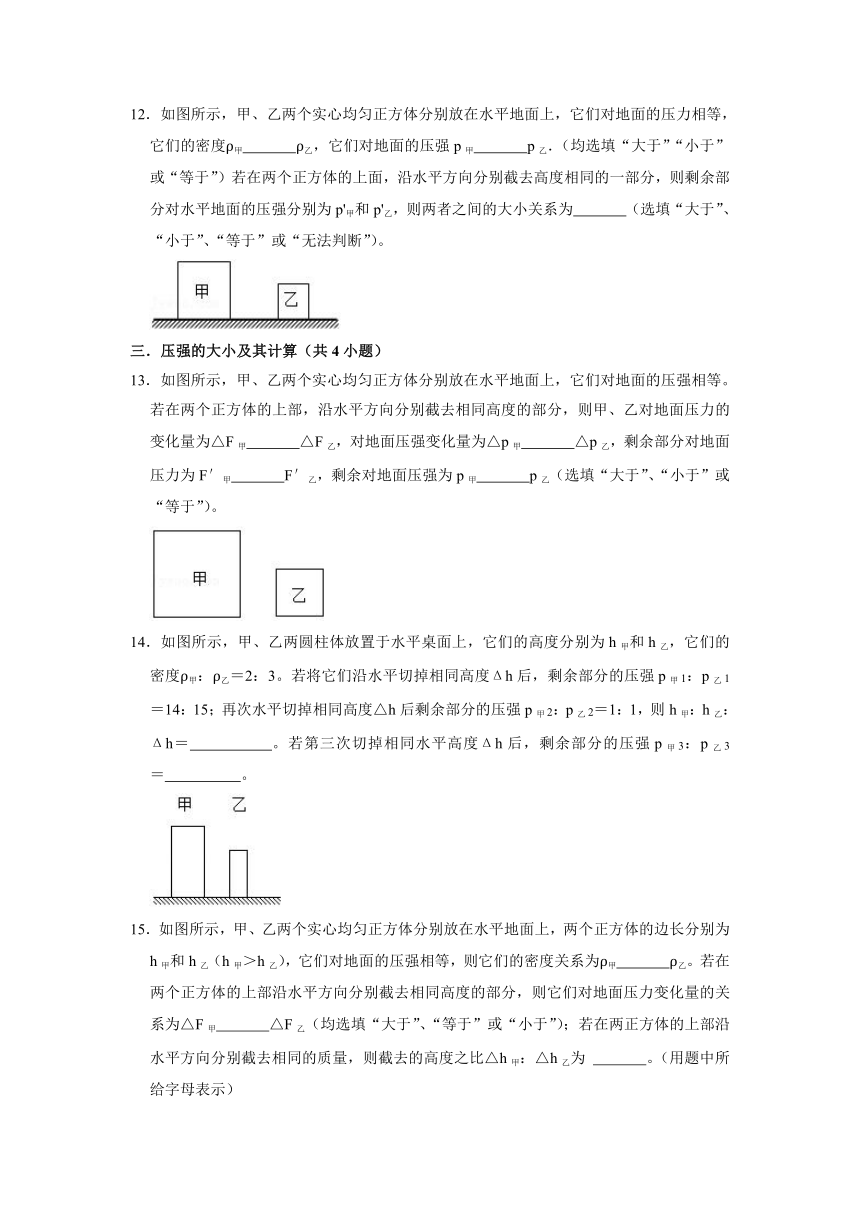

12.如图所示,甲、乙两个实心均匀正方体分别放在水平地面上,它们对地面的压力相等,它们的密度ρ甲

ρ乙,它们对地面的压强p甲

p乙.(均选填“大于”“小于”或“等于”)若在两个正方体的上面,沿水平方向分别截去高度相同的一部分,则剩余部分对水平地面的压强分别为p'甲和p'乙,则两者之间的大小关系为

(选填“大于”、“小于”、“等于”或“无法判断”)。

三.压强的大小及其计算(共4小题)

13.如图所示,甲、乙两个实心均匀正方体分别放在水平地面上,它们对地面的压强相等。若在两个正方体的上部,沿水平方向分别截去相同高度的部分,则甲、乙对地面压力的变化量为△F甲

△F乙,对地面压强变化量为△p甲

△p乙,剩余部分对地面压力为F′甲

F′乙,剩余对地面压强为p甲

p乙(选填“大于”、“小于”或“等于”)。

14.如图所示,甲、乙两圆柱体放置于水平桌面上,它们的高度分别为h甲和h乙,它们的密度ρ甲:ρ乙=2:3。若将它们沿水平切掉相同高度Δh后,剩余部分的压强p甲1:p乙1=14:15;再次水平切掉相同高度△h后剩余部分的压强p甲2:p乙2=1:1,则h甲:h乙:Δh=

。若第三次切掉相同水平高度Δh后,剩余部分的压强p甲3:p乙3=

。

15.如图所示,甲、乙两个实心均匀正方体分别放在水平地面上,两个正方体的边长分别为h甲和h乙(h甲>h乙),它们对地面的压强相等,则它们的密度关系为ρ甲

ρ乙。若在两个正方体的上部沿水平方向分别截去相同高度的部分,则它们对地面压力变化量的关系为△F甲

△F乙(均选填“大于”、“等于”或“小于”);若在两正方体的上部沿水平方向分别截去相同的质量,则截去的高度之比△h甲:△h乙为

。(用题中所给字母表示)

16.顶小底大的实心圆台高为h,其密度为ρ,放置在水平桌面上,如图所示,它对桌面的压强

ρgh.(选填“大于”或“小于”或“等于”)

四.探究压力的作用效果跟什么因素有关的实验(共12小题)

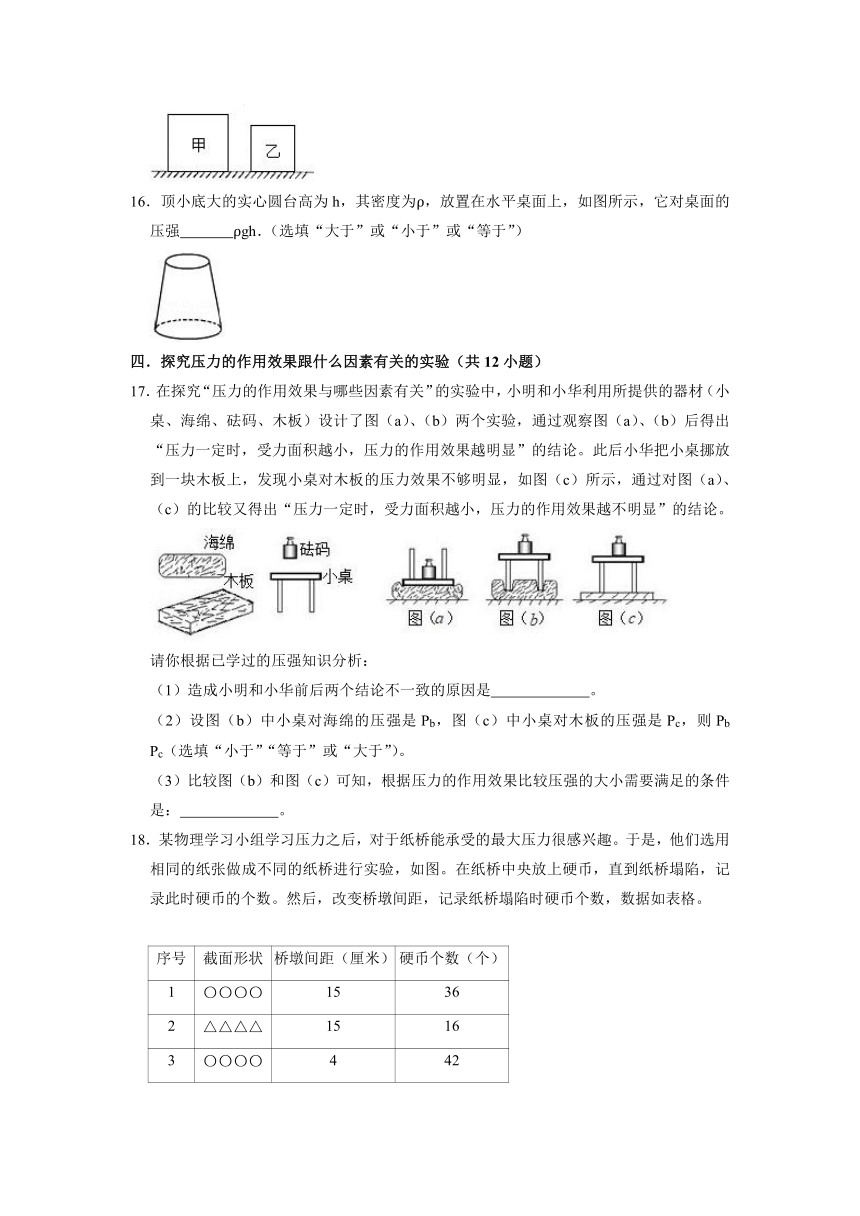

17.在探究“压力的作用效果与哪些因素有关”的实验中,小明和小华利用所提供的器材(小桌、海绵、砝码、木板)设计了图(a)、(b)两个实验,通过观察图(a)、(b)后得出“压力一定时,受力面积越小,压力的作用效果越明显”的结论。此后小华把小桌挪放到一块木板上,发现小桌对木板的压力效果不够明显,如图(c)所示,通过对图(a)、(c)的比较又得出“压力一定时,受力面积越小,压力的作用效果越不明显”的结论。

请你根据已学过的压强知识分析:

(1)造成小明和小华前后两个结论不一致的原因是

。

(2)设图(b)中小桌对海绵的压强是Pb,图(c)中小桌对木板的压强是Pc,则Pb

Pc(选填“小于”“等于”或“大于”)。

(3)比较图(b)和图(c)可知,根据压力的作用效果比较压强的大小需要满足的条件是:

。

18.某物理学习小组学习压力之后,对于纸桥能承受的最大压力很感兴趣。于是,他们选用相同的纸张做成不同的纸桥进行实验,如图。在纸桥中央放上硬币,直到纸桥塌陷,记录此时硬币的个数。然后,改变桥墩间距,记录纸桥塌陷时硬币个数,数据如表格。

序号

截面形状

桥墩间距(厘米)

硬币个数(个)

1

〇〇〇〇

15

36

2

△△△△

15

16

3

〇〇〇〇

4

42

4

△△△△

4

22

(1)分析序号1、2或3、4,可知:

。

(2)分析序号1、3或2、4,可知:

。

19.为了探究物体对水平面的压力改变时水平面受到压强的变化量与哪些因素有关,某小组同学将底面积不同的物体置于同一海绵上进行实验。他们改变物体对海绵的压力,并用海绵下陷深度的变化量来反映压强的变化量。他们进行了三组实验,记录有关数据分别如表一、表二、表三所示。通过比较,他们发现每一组海绵下陷深度的变化量相同,而各组却不同,第一组下陷深度的变化量最大,第二组其次,第三组最小。

表一

实验序号

压力变化(牛)

受力面积(厘米2)

1

5

3

2

10

6

3

15

9

表二

实验序号

压力变化(牛)

受力面积(厘米2)

4

5

5

5

10

10

6

15

15

标三

实验序号

压力变化(牛)

受力面积(厘米2)

7

5

6

8

10

12

9

15

18

①分析比较实验序号

的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当压力变化量相同时,受力面积越小,水平面受到压强的变化量越大。

②分析比较实验序号2与7的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当受力面积相同时,

。

③进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及观察到的现象,并归纳得出结论:

(a)分析比较

中的数据及观察到的现象,可归纳得出结论:

。

(b)分析比较

中的数据及观察到的现象,可归纳得出结论:

。

20.甲、乙两位同学在探究“压力作用效果与哪些因素有关”的实验时。考虑到气体的形变比固体更容易观察。于是将规格相同的注射器前端的管口密封并固定放置,如图(a),在其活塞上放置数量不等的相同重物进行实验,如图(b)。并将数据记录在如表中。

试验序号

注射器个数

重物个数

塞下降距离(格)

甲同学

1

3

1

1

2

3

2

6

3

3

3

8

乙同学

4

4

2

5

5

2

2

6

6

2

1

①请将实验序号4“活塞下降距离(格)”栏填写完整;

②实验中,压力作用效果是通过

来反映的。

③乙同学增加注射器数量的目的是为了

。

④探究本实验所采用的实验方法是

。

21.某同学(利用小桌、砝码、泡沫塑料)在探究“压力的作用效果跟什么因素有关”时,实验过程如图所示,请仔细观察并回答下列问题:

(1)该实验是通过

来显示压力的作用效果;

(2)由甲、乙两图所示实验现象可得出:受力面积一定时,

越大,压力作用效果越

;

(3)由乙、丙两图所示实验现象可得出:

一定时,受力面积越大,压力作用效果越

。

(4)该同学在实验时将图乙中的小桌和砝码又放到一块木板上,如图丁所示,则在乙、丁两种情况中小桌产生的压强p乙

p丁(填“大于”、“小于”或“等于”)。

22.为了探究“压力的作用效果与受力面积和压力大小是否有关”,小刚找了这些器材:规格相同的两块海绵和相同的三本字典。设计了如下实验:

①实验中,小刚是根据

来比较压力的作用效果;

②通过实验图b、c,可以得出结论:

;

③通过观察比较图

后得出:在压力一定时,受力面积越小,压力作用效果越明显;

④如图b中字典对海绵的压强是pb,如图e中字典对桌面的压强是pe,则pb

pe(选填“大于”“等于”或“小于”)。

23.为了探究柱形物体对支持面产生的压力形变效果与哪些因素有关。某小组同学猜想:可能与柱形物体的重力、形状、底面积大小有关。他们用底面积相同、重力不同的长方体、正方体和圆柱体放在同一水平细沙面上进行实验(如图(a)所示),接着他们再把若干个相同的长方体放在同一水平细沙面上进行实验(如图(b)所示),实验时他们测量了沙面下陷程度,并将有关数据记录在表一、表二中。

实验序号(表一)

形状

压力(牛)

受力面积(厘米2)

下陷程度(毫米)

1

长方体

2

10

2

2

正方体

3

10

3

3

圆柱体

6

10

5

实验序号(表二)

形状

压力(牛)

受力面积(厘米2)

下陷程度(毫米)

4

长方体

2

5

4

5

长方体

4

10

4

6

长方体

6

15

4

7

/

(1)分析比较实验序号1和2和3的数据及观察的现象,

(“能”或“不能”)得到初步结论:受力面积相同,柱形物体对支持面压力越大,压力产生的形变效果越显著。理由:

。

(2)进一步分析比较实验序号4和5和6数据及观察的现象可得到结论:

,柱形物体对支持面的压力形变效果相同。

(3)小明同学发现以上6次实验还不能探究柱形物体对支持面压力的形变效果与形状有无关系,他应该选择其他物体再次进行实验,请把该物体符合要求的各项数据填写在序号7中。

(4)从上列表格中数据及观察到的现象,小组同学总结归纳得出:若要比较柱形物体对支持面压力产生的形变效果显著程度,可以观察比较

以及计算

所受的压力大小进行判断。

24.为了探究均匀实心圆柱体沿水平方向切割后对水平桌面压强变化量△p与切割厚度△h的关系,某小组同学和老师一起设计了实验方案,并确定实验步骤如下:

①选用重力G、底面积S和高度h都已知的某一均匀实心圆柱体,并将其放置在水平桌面上。

②用_____测出切割部分的重力△G。

③用工具沿水平方向切去该圆柱体一定的厚度△h,利用刻度尺测出△h。

④分析桌面压强变化量△p与厚度△h的关系。

⑤收集实验数据记入表格,处理数据,并计算出桌面压强变化量△p。

(1)你认为正确的实验步骤是

(选填字母),并写出序号②所需要的实验器材名称:

。

A.①②③④⑤B.①③④②⑤C.②③①⑤④D.①③②⑤④

(2)下表是实验方案中设计的数据记录表,请你在表格中第一行空白处填写相应的内容,

物理量序号

底面积S(米2)

切割厚度△h(米)

切割重力△G(牛)

压强变化量△p(帕)

1

2

3

并写出桌面压强变化量△p的计算式:

。

(3)该小组同学经过讨论后一致认为还需要选择不同的均匀实心圆柱体进行实验,你是否同意他们的观点?请说出你的理由。

答:

(选填“同意”或“不同意”)

理由:

。

25.表一(ρ铜=8.9×103kg/m3)

实验序号

材料

高度(cm)

底面积(cm2)

1

铜

20

10

2

铜

20

20

3

铜

20

30

表二(ρ铁=7.8×103kg/m3)

实验序号

材料

高度(cm)

底面积(cm2)

4

铁

20

10

5

铁

20

20

6

铁

20

30

表三(ρ铝=2.7×103kg/m3)。

实验序号

材料

高度(cm)

底面积(cm2)

7

铝

20

10

8

铝

20

20

9

铝

20

30

(1)分析比较实验序号1,2,3(或4,5,6或7,8,9)的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当圆柱体材料密度和高度相同时,压力的作用效果与底面积

。(选填“有关”或“无关”)

(2)分析比较实验序号

的数据及观察到化现象,可得出的初步结论是:当圆柱体的高度相同时,材料的密度越大,压力的作用效果越显著。

(3)分析比较实验序号1与7(或2与8,或3与9)的数据及观察到的现象,可得出初步结论

。

(4)分析比较表一、表二或三中的数据及观察到的现象,可初步得出:

。

26.为了研究压力的作用效果与哪些因素有关,某同学用若干个同种材料制成的不同物体放在同一水平细沙面上,进行了四组实验,并记录有关数据分别如表一、表二、表三所示。实验时,他仔细观察细沙面的凹陷程度,并通过比较发现每一组中沙面凹陷程度相同,而各组凹陷程度却不同,第一组凹陷程度最小,第二组凹陷程度较大,第三组凹陷程度最大。

表一:

实验序号

压力(牛)

受力面积(厘米2)

1

3.0

20

2

4.5

30

3

6.0

40

4

9.0

60

表二:

实验序号

压力(牛)

受力面积(厘米2)

5

1.5

5

6

3.0

10

7

4.5

15

8

6.0

20

表三:

实验序号

压力(牛)

受力面积(厘米2)

9

3.0

5

10

6.0

10

11

9.0

15

12

12

20

(1)分析比较实验序号(1、6、9)或[(2、7)、或(3、8、10)、或(4、1)]的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:

。

(2)分析比较实验序号

的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当受力面积相同时,压力越大,压力作用效果越显著。

(3)请进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及观察到的现象,并归纳得出结论。

(a)分析比较

。

(b)分析比较

。

27.为了探究实心圆柱体对水平地面压力的作用效果与哪些因素有关,三组同学分别用若干个不同的圆柱体竖直放置在同一水平沙面上,进行了三组实验,并记录有关数据分别如表一、表二、表三所示。实验时,他仔细观察沙面的凹陷程度,并通过比较,发现每一组沙面的凹陷程度相同,而各组却不同,第一组凹陷程度最大,第二组其次,第三组最小。表一(ρ铜=8.9×103千克/米3)表二(ρ铁=7.8×103千克/米3)表三(ρ铜=8.9×103千克/米3)

表一

实验序号

材料

高度(cm)

1

铜

20

2

铜

20

3

铜

20

表二

实验序号

材料

高度(cm)

4

铁

20

5

铁

20

6

铁

20

表三

实验序号

材料

高度(cm)

7

铜

10

8

铜

10

9

铜

10

(1)分析比较实验序号

的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当圆柱体的高度相同时,材料的密度越大,压力的作用效果越显著。

(2)分析比较实验序号1与7(或2与8、或3与9)的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:

。

(3)请进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及观察到的现象,并归纳得出结论。

(a)分析比较表一、表二或表三中的数据及观察到的现象,可初步得出:

。

(b)分析比较表一、表二和表三中的数据及观察到的现象,可初步得出:

。

(4)第二组组同学想利用已有的数据及相关条件,继续探究实心圆柱体对水平地面压力的作用效果与圆柱体底面积是否有关,请在下表横线上填入拟进行实验的数据,以完成他们的研究目的。

表四

实验序号

材料

高度(cm)

底面积(cm2)

10

11

12

28.为了探究“压力的作用效果与哪些因素有关”,某同学把若干个同种材料制成的不同物体放在同一水平细沙面上,进行了三组实验,并记录有关记录数据如表1、表2、表3所示,探究时,他仔细观察沙面的凹陷程度,并通过比较发现每一组沙面的凹陷程度相同,而各组却不同,第一组凹陷程度最大;第二组其次,第三组最小。

表1

表2

表3

实验序号

压力/N

受力面积/cm2

实验序号

压力/N

受力面积/cm2

实验序号

压力/N

受力面积/cm2

1

6.0

10

4

3.0

10

7

3.0

20

2

9.0

15

5

4.5

15

8

4.5

30

3

12

20

6

6.0

20

9

6.0

40

(1)比较实验序号1与4(或2与5、3与6)及观察到的现象,可得出的初步结论是:

。

(2)分析比较实验序号

及观察到的现象,可得出的初步结论是:当压力相同时,受力面积越小,压力作用效果越显著;

(3)请进一步分析比较表1、表2、表3中的数据及观察到的现象,并归纳得出结论:

①经分析比较

,可得出

②经分析比较

,可得出

参考答案

一.压力及重力与压力的区别(共2小题)

1.【解答】解:①观察序号2~3中的实验现象并比较△F和G的大小关系,可看到容器底部受到水的压力增加量△F小于浮力,

观察序号4~5中实验现象并比较△F和G的大小关系,可知,当放入的球体在水中漂浮时,容器底部受到水的压力增加量△F等于重力G;

由此可知,重力相同体积不同的球体放入盛有等质量水的相同容器中,△F≤G;

②由实验序号1~4可知,球体浸入水的体积越大,△F越大;

由实验序号1、4、5可知,球体浸入水的体积相同时,△F相等。

故答案为:①△F≤G;②球体浸入水的体积越大,△F越大;球体浸入水的体积相同时,△F相等。

2.【解答】解:如图所示,用20牛的水平力把重为6牛的正方体物块紧压在竖直墙壁上,则它对墙壁的压力为20N;

若此正方体的底面积为0.01米2,则它对墙壁的压强为p===2000Pa;

若用同样的力,把体积更大的正方体紧压在竖直墙壁上,即此时压力不变,接触面积变大,据p=可知,此时物体的对墙壁的压强将变小。

故答案为:20;2000;变小。

二.固体压强大小比较(共10小题)

3.【解答】解:

(1)正方体放在水平地面上,对水平地面的压力等于物体重力,

所以水平地面受到的压强:p=====ρhg,

因为甲、乙对水平地面压强相同,即ρ甲gh甲=ρ乙gh乙或ρ甲ga=ρ乙gb(a、b为边长)﹣﹣﹣﹣﹣①,

设切去的厚度为h,甲切去部分的重:

G甲切=ρ甲gV甲切=ρ甲ga2h﹣﹣﹣②

同理乙切去部分的重:

G乙切=ρ乙gb2h﹣﹣﹣③

②:③可得:==<1,

可得G甲切<G乙切﹣﹣﹣﹣④,

故此,将切去部分放置在对方剩余部分的上表面:

甲对地面压力的变化量(压力增加):△F甲=G乙切﹣G甲切;

乙对地面压力的变化量(压力减小):△F乙=G乙切﹣G甲切;

故甲、乙对地面压力的变化量△F甲等于△F乙;

(2)为了比较方便,作图如下:

图2和图1比较,切割前后甲的高度不变、密度不变,由p=ρgh可知,切割前后甲对地面的压强不变;同理可知,切割前后乙对地面的压强不变;

因为图1中p甲=p乙,所以图2中p甲″=p乙″﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣⑤;

图3和图2比较,此时甲对地面的压强:p甲′=p甲″+△p甲=p甲″+﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣⑥

同理可得此时乙对地面的压强:p乙′=p乙″+△p乙=p乙″+﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣⑦

由于G乙切>G甲切,且甲的底面积更小,故甲、乙对地面的压强p′甲大于p′乙。

故答案为:等于;大于。

4.【解答】解:(1)设切去的高度为h,

因为甲、乙均匀实心正方体,故p=====ρgh;

又因为甲、乙对地面压强的相等,所以ρ甲gh甲=ρ乙gh乙,即ρ甲h甲=ρ乙h乙,

又因为h甲>h乙,故ρ甲<ρ乙,

若在两个正方体上部分别沿水平方向切去相同的高度,剩余部分的质量分别为m甲'和m乙',

则

==,

因为h甲>h乙,则h甲﹣h>h乙﹣h;

故

>1,

所以剩余部分的质量m甲'大于m乙';

(2)沿水平方向切去相同的质量时,减小的压力相同,因S甲>S乙,所以△p甲<△p乙;

又因为甲,乙两个实心正方体放置在水平地面上,它们对地面的压强相同,所以剩余部分甲对地面的压强大于乙对地面的压强。

故答案为:大于;大于。

5.【解答】解:(1)由图知,甲容器中水的深度h甲大于乙容器中水的深度h乙,

根据p=ρ水gh可知,水对甲容器底部的压强大于水对乙容器底部的压强,即p甲>p乙;

(2)甲乙容器均为直壁容器,水对容器底部的压力等于水的重力,

甲乙两容器中水的质量相等,则重力相等,

所以,水对容器底部的压力相等,即F甲=F乙。

(3)在两容器中分别放入相同质量的小木块后,木块漂浮于水面,浮力等于重力,小木块在在两个容器中重力相等,所以浮力相等,根据F浮=ρ液gV排知,排开液体体积的相等,由图可知甲容器的底面积小于乙容器的底面积,所以将两个质量相同的木块分别放入两容器中,水均没有溢出,此时甲容器水面上升的高度大于乙容器水面上升的高度,所以,根据p=ρ水gh可知,这时水对两容器底部的压强的增加量△p甲>△p乙。

故答案为:大于;等于;大于。

6.【解答】解:(1)因为mA<mB、SA>SB、hA=hB,

所以VA>VB,

因为ρ=,

所以ρA<ρB,

(2)因为是规则的长方体,所以对地面的压强P=====ρgh,

当将两物体水平截去相同高度时,因ρA<ρB,

则剩余部分对地面的压强pA<pB,

(3)由mA<mB可知GA<GB,所以对地面的压力FA<FB,

当将两物体水平截去相同高度时,截去部分A的质量仍然大于B的质量,则剩余部分的质量还是mA<mB,所以剩余部分对地面的压力

FA<FB。

故答案为:小于;小于。

7.【解答】解:切去之后甲、乙对地面的压力相等,则F剩甲=F剩乙;

水平面上的物体对水平面的压力等于其重力,根据F=G=mg=ρgV可知:ρ甲ghS甲=ρ乙ghS乙;

即:ρ甲S甲=ρ乙S乙;

开始时,甲对地面的压力为F甲,乙对地面的压力为F乙;

则根据p=ρgh和F=pS可知:

F甲﹣F乙=ρ甲g(h甲切+h)S甲﹣ρ乙g(h乙切+h)S乙=【ρ甲gh甲切S甲+ρ甲ghS甲】﹣【ρ乙gh乙切S乙+ρ乙ghS乙】

由于ρ甲ghS甲=ρ乙ghS乙,则:F甲﹣F乙=ρ甲gh甲切S甲﹣ρ乙gh乙切S乙;

由于ρ甲S甲=ρ乙S乙,

则:F甲﹣F乙=ρ甲S甲g(h甲切﹣h乙切);

由图可知,h甲切>h乙切,所以F甲﹣F乙>0,即F甲>F乙;由于两个物体都是正方体,则正方体对水平面的压力等于重力,即F甲>F乙,G甲>G乙,m甲g>m乙g,所以m甲>m乙;

由于ρ甲S甲=ρ乙S乙;则:ρ甲gh甲×h甲=ρ乙gh乙×h乙;由于h甲>h乙,则ρ甲gh甲<ρ乙gh乙,由p======ρgh可知,原先对地面的压强p甲<p乙。

故答案为:大于;小于。

8.【解答】解:

(1)若沿竖直方向切掉厚度△l,当△l<d时,与原来相比,木块的重力减小,对水平面的压力F减小,但受力面积S不变,由p=可知,剩余部分对桌面的压强减小,即p1小于p;

(2)若沿竖直方向切掉厚度△l,当△l=d时,与原来相比,木块的重力减小,对水平面的压力F减小,但受力面积S不变,由p=可知,剩余部分对桌面的压强减小,即p2小于p;

(3)柱体的底面积为S,其高为h,密度为ρ,放在水面桌面上,如下所示,柱体对桌面的压力等于其重力,即F=G,则柱体对支持面的压强:

p======ρgh﹣﹣﹣﹣﹣①;

当△l=d和当△l>d时,剩余部分的受力面积与柱体的底面积相同,由①知,剩余部分对桌面的压强相等,即p3=p2。

故答案为:<;<;=。

9.【解答】解:

切去之后甲、乙对地面的压力相等,则剩余部分的重力相等、质量也相等;

由于甲、乙剩余部分的高度均为h,且S甲>S乙,所以V甲剩>V乙剩,

由ρ=可知,ρ甲<ρ乙;

由图可知,原来两柱体的高度关系为H甲<H乙,

由柱体压强公式p=ρgh可知,原来的压强关系为p甲<p乙;

由图可知,甲切去的体积更小,且甲的密度更小,所以可知G甲切<G乙切;

而原来的重力=剩余部分的重力+切去部分的重力,所以可知G甲<G乙,即F甲<F乙。

故答案为:小于;小于。

10.【解答】解:

(1)A、B两个相同的容器,则容器中装满水时水的深度相同,

由p=ρgh可知,水对容器底部的压强关系为pA=pB;

由图可知,A的底面积大于B的底面积,

由p=的变形式F=pS可知,水对容器底部的压力关系是FA>FB;

(2)A、B两个完全相同的容器,里面都装满水,则水的质量相等,所以容器和水的总重力相等;

容器放在水平桌面上,容器对桌面的压力等于容器和水的总重力,所以容器对桌面的压力相等,即F′A=F′B;

由图可知A的底面积大于B的底面积,

根据公式p=可知,A容器对桌面的压强小于B容器对桌面的压强,即p′A<p′B。

故答案为:等于;大于;等于;小于。

11.【解答】解:

(1)由图可知,沿水平方向切去部分后,剩余部分的体积V甲<V乙;

又已知剩余部分的质量m甲=m乙;

根据密度公式ρ=知,ρ甲>ρ乙;

(2)设正方体甲、乙边长分别为L甲、L乙;

剩余部分均为长方体,且剩余部分的质量m甲=m乙;

根据m=ρV和长方体体积公式可得:m甲=ρ甲L甲2h剩=m乙=ρ乙L乙2h剩;

则可得ρ甲gL甲2=ρ乙gL乙2﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①;

正方体放在水平地面上对地面的压力等于物体重力,对地面的压强p======ρgh,

所以,切去前甲、乙对地面压强分别为:p甲=ρ甲gL甲,p乙=ρ乙gL乙;

由图知边长L乙>L甲,即

>1﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

由①可得

=>1,

所以ρ甲gL甲>ρ乙gL乙;

即p甲>p乙;

故答案为:大于;大于。

12.【解答】解:

(1)水平面上物体的压力和自身的重力相等,已知F甲=F乙,则G甲=G乙,

由图可知,V甲>V乙,S甲>S乙,

又因为ρ==,则可知G相同时V与ρ成反比,即体积大的密度小,所以ρ甲<ρ乙。

(2)因F甲=F乙,S甲>S乙,则由p=

可知它们对地面的压强p甲<p乙;

(3)正方体对水平地面的压强:

p======ρgL,

原来对水平面的压强关系p甲<p乙,

若在两个正方体的上面,沿水平方向分别截去高度相同的一部分,

而由p=ρgL可得减小的压强△p甲<△p乙,

则剩余部分对水平地面的压强分别为:

p甲′=p甲﹣△p甲,p乙′=p乙﹣△p乙,

又因p甲<p乙,△p甲<△p乙,

所以“小减小、大减大”其结果无法判断,即无法判断剩余部分对水平地面的压强p甲′和p乙′的大小关系。

故答案为:小于;小于;无法判断。

三.压强的大小及其计算(共4小题)

13.【解答】解:

(1)设甲边长为a,乙边长为b,则由图可知a>b,两物体对地面的压强相等,即=;

化简得:ρ甲a=ρ乙b;

截去相等高度后,甲的体积仍大于乙的体积;

两物体剩余质量m甲=ρ甲a2(a﹣h),m乙=ρ乙b2(b﹣h),=;

即剩余部分质量甲的质量大于乙的质量;

而F=G=mg,

所以剩余部分甲的压力F′甲大于乙的压力F′乙;

(2)由p=得:

两物体剩余部分对地面的压强p′甲==ρ甲(a﹣h)g;

p′乙==ρ乙(b﹣h)g;==;

即剩余部分甲对地面的压强p′甲大于乙对地面的压强p′乙;

(3)截去相等高度h后,

甲减少的质量为△m甲=ρ甲a2h,

乙减少的质量为△m乙=ρ乙b2h,

甲减少的压力为△F甲=△G甲=△m甲g=ρ甲a2hg,

乙减少的压力为△F乙=△G乙=△m乙g=ρ乙b2hg,===×>1,

所以甲对地面压力的变化量为△F甲大于乙对地面压力的变化量△F乙;

(4)截去相等高度h后,

甲减少的压强为△p甲=ρ甲gh,

乙减少的压强为△p乙=ρ乙gh,

已知ρ甲<ρ乙,

所以△p甲<△p乙。

故答案为:大于;小于;大于;大于。

14.【解答】解:因为甲乙均为圆柱形物体,所以有p======ρgh;

(1)由题意可知:===,即=,整理得:=﹣﹣﹣①,

===,即=,整理得:=﹣﹣﹣②,

由①②解得:h甲=8Δh,h乙=6Δh,

所以h甲:h乙:Δh=8:6:1;

(2)由题意可知:======。

故答案为:8:6:1;10:9。

15.【解答】解:(1)因物体对水平面的压力和自身的重力相等,

所以,实心均匀正方体对地面的压强p======ρgh,

因甲、乙两个正方体对地面的压强相等,

所以,ρ甲gh甲=ρ乙gh乙,即ρ甲h甲=ρ乙h乙,

由h甲>h乙可知,ρ甲<ρ乙;

(2)在两个正方体的上部沿水平方向分别截去相同高度的部分h时,

由于底面积不变,对地面的压力变化是切去的部分,即△F=△G=△mg=ρ△Vg,

则:====>1,

所以,△F甲>△F乙;

(2)若在两正方体上部沿水平方向截去相同的质量,即△m甲=△m乙,

则由ρ=得:ρ甲△V甲=ρ乙△V乙,所以,ρ甲S甲△h甲=ρ乙S乙△h乙,

所以,====。

故答案为:小于;大于;h乙:h甲。

16.【解答】解:

我们可设想有一个与实心圆台的底面积相同、密度和高度也相同的实心圆柱体,

则圆柱体的体积为:V=Sh,

圆柱体的质量为:m=ρV,

圆柱体的重力为:G=mg,

圆柱体对桌面的压强为:p======ρgh;

由前面假设可知,实心圆台与实心圆柱体的底面积相同,高度相同,密度相同,所以实心圆台的体积小于圆柱体的体积,则可知实心圆台对桌面的压力小于圆柱体对桌面的压力,由p=可知,实心圆台对桌面的压强小于实心圆柱体对桌面的压强,即小于ρgh。

故答案为:小于。

四.探究压力的作用效果跟什么因素有关的实验(共12小题)

17.【解答】解:(1)小明实验时用海绵做形变物体,小华实验时用木板做形变物体,形变材料不同,观察效果不同。

(2)图(b)中小桌对海绵和图(c)中小桌对木板的压力相同,受力面积相同,压强相同。

(3)根据压力的作用效果比较压强的大小时,形变的材料要相同,并且压力的作用效果容易观察。

故答案为:(1)形变物体材料不同;(2)等于;(3)形变物体要相同,且压力的作用效果容易观察。

18.【解答】解:(1)分析序号1、2或3、4,可知:用相同的纸张做成的纸桥,当纸桥的桥墩间距相等时,圆形截面比三角形截面上硬币放得多,故得出的结论是:用相同的纸张做成的纸桥,当纸桥的桥墩间距相等时,截面形状不同,能承受的最大压力不同。

(2)分析序号1、3或2、4,可知:用相同的纸张做成的纸桥,当纸桥的截面形状相同时,桥墩间距越小,硬币放得越多,即用相同的纸张做成的纸桥,当纸桥的截面形状相同时,桥墩间距越小,能承受的最大压力越大。

故答案为:

(1)用相同的纸张做成的纸桥,当纸桥的桥墩间距相等时,截面形状不同,能承受的最大压力不同;(2)用相同的纸张做成的纸桥,当纸桥的截面形状相同时,桥墩间距越小,能承受的最大压力越大。

19.【解答】解:①研究当压力变化量相同时,压强变化量与受力面积的关系,根据控制变量法,控制压力变化相同,只改变受力面积大小,故分析比较实验序号1、4、7或2、5、8或3、6、9的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当压力变化量相同时,受力面积越小,水平面受到压强的变化量越大;

②分析比较实验序号2与7的数据知,压力变化量实验序号7中较小,而受力面积相同,由已知条件,第一组下陷深度的变化量最大,第二组其次,第三组最小,可得出的初步结论是:当受力面积相同时,压力变化量越小,水平面受到压强的变化量越小;

③(a)分析比较中的表一或表二或表三数据,压力变化量与受力面积之比:==,即压力变化量与受力面积之比相等,由已知条件:每一组海绵下陷深度的变化量相同,故可归纳得出结论:当压力变化量与受力面积的比值相等时,水平面受到的压强变化量相等;

(b)分析比较

表一、表二和表中的数据及观察到的现象,压力变化量与受力面积之比分别为:

、、,即压力变化量与受力面积之比越来越小,由已知条件,第一组下陷深度的变化量最大,第二组其次,第三组最小,即水平面受到的压强变化量越小。可归纳得出结论:当压力变化量与受力面积的比值越小时,水平面受到的压强变化量越小。

故答案为:①1、4、7或2、5、8或3、6、9;

②压力变化量越小,水平面受到压强的变化量越小。

③a、表一、表二或表三;当压力变化量与受力面积的比值相等时,水平面受到的压强变化量相等。

b、表一、表二和表三;当压力变化量与受力面积的比值越小时,水平面受到的压强变化量越小。

20.【解答】解:①如图,注射器都有10个小格,第4次实验中,上面压了两个重物,下面有四个注射器,每一个注射器的活塞都向下移动了4个小格。

②实验过程中,压力作用效果是通过活塞下降的距离来反映的,压力作用效果越大,活塞下降距离越大。

③乙同学进行的第4、5、6次实验,上面都压了两个重物,压力相同,第4次实验受力面积是4个注射器,第5次实验受力面积是5个注射器,第6次实验受力面积是6个注射器,这是控制压力不变,改变受力面积,探究压力作用效果跟受力面积的关系。

④压力作用效果跟压力大小和受力面积有关,探究压力大小跟受力面积的关系时,要控制压力不变,改变受力面积,这种方法是控制变量法。

故答案为:①4;②活塞下降距离;③探究压力作用效果与受力面积的关系;④控制变量法。

21.【解答】解:

(1)实验中,泡沫的凹陷程度越大,压力作用效果越明显,用泡沫的凹陷程度来反映压力作用效果。

(2)比较甲、乙两图所示实验可知,受力面积相同,压力越大,泡沫凹陷程度越大,故可得结论:受力面积一定时,压力越大,压力作用效果越明显。

(3)比较乙、丙两图所示实验可知,压力相同,受力面积越小,泡沫凹陷程度越大,故可得结论:压力一定时,受力面积越大,压力作用效果越不明显。

(4)压强大小跟压力大小和受力面积大小有关,压力相同,受力面积相同时,压强相同。所以p乙=p丁。

故答案为:

(1)泡沫塑料凹陷程度;

(2)压力;明显;

(3)压力;不明显;

(4)等于。

22.【解答】解:(1)力可以改变海绵的形状,通过海绵形变程度表示压力作用效果大小。这里采用的研究方法是转换法;

(2)分析比较图b和c的实验现象可知,两图的受力面积大小不变,压力大小不同,海绵的形变程度不同,且压力越大,海绵的形变程度越大,故可得结论:在受力面积一定时,压力越大,压力的作用效果越明显;

(3)要探究压力的作用效果与受力面积大小的关系,应控制压力大小不变,改变受力面积的大小,由图可知(b)、(d)两图符合;

(4)(b)、(e)两图中,字典的压力相同,b图中字典压在海绵上,受力面积是海绵的面积;e图中字典压在桌面上,受力面积是字典的面积,

因为海绵的面积小于字典的面积,所以图(b)中字典对海绵的压强是pb大于图(e)中字典对桌面的压强是pe。

故答案为:(1)海绵的形变程度;(2)在受力面积一定时,压力越大,压力的作用效果越明显;(3)b,d;(4)大于。

23.【解答】解:(1)柱形物体对支持面产生的压力形变效果可能与柱形物体的重力、形状、底面积大小有关,研究与柱形物体的形状有关时,要控制柱形物体的重力、底面积大小相同,而实验中,柱形物体的形状不同,未控制变量,故分析比较实验序号1和2和3的数据及观察的现象,不能得到初步结论;

(2)进一步分析比较实验序号4和5和6数据知:

==,

3次实验中沙子下陷程度相同;

故进一步分析比较实验序号4和5和6数据知:形状相同的柱形物体,当其压力与受力面积的比值相同时,柱形物体对支持面的压力形变效果相同;

(3)探究柱形物体对支持面压力的形变效果与形状的关系,要控制柱形物体的重力、和底面积大小相同,只改变柱体的形状(与6相比),故可用正方体柱形物体,控制压力为6N,受力面积为15cm2,如下表所示:

实验序号

形状

压力(牛)

(厘米2)

下陷程度(毫米)

4

长方体

2

5

4

5

长方体

4

10

4

6

长方体

6

15

4

7

正方体

6

15

/

(4)由表中1、2、3数据,<<,

即单位面积受到压力变大,对应的3次实验沙子下陷程度的程度变大;

由表中4、5、6数据,==,

即单位面积受到压力相同,对应的3次实验中沙子下陷程度相同;

故若要比较柱形物体对支持面压力产生的形变效果显著成都,可以观察比较下陷程度以及计算单位受力面积所受的压力大小进行判断。

故答案为:(1)不能;理由:柱形物体的形状不同,未控制变量;

(2)形状相同的柱形物体,当其压力与受力面积的比值相同时;

(3)如上表所示;

(4)下陷程度;单位受力面积。

24.【解答】解:

(1)探究均匀实心圆柱体沿水平方向切割后对水平桌面压强变化量△p与切割厚度△h的关系时,

应控制圆柱体的横截面积不变,测出切割厚度△h和切割部分的重力,然后求出桌面压强变化量△p,最后分析数据得出结论,

所以,正确的实验步骤是①③②⑤④,故选D;

弹簧测力计是测量力的工具,要测出切割部分的重力△G应使用弹簧测力计;

(2)水平面上物体的压力和自身的重力相等,测出切割物体的重力即为对水平桌面压力的变化量,

则表格中缺少的内容是压力的变化量△F(牛);

物体对水平桌面压力的变化量:△F=△G,

则对桌面压强的变化量:△p==;

(3)为了发现普遍成立的规律,实验中需要选择不同的均匀实心圆柱体进行多次实验。

故答案为:(1)D;弹簧测力计;(2)压力的变化量△F(牛);△p=;(3)同意;多次测量找出普遍成立的规律。

25.【解答】解:(1)实验序号1、2、3(或4、5、6,或7、8、9),当圆柱体材料的密度和高度相同时,底面积不同,沙面凹陷相同,压力作用效果相同,所以压力的作用效果与底面积无关。

(2)实验序号1、4(或2、5或3、6),高度相同,材料不同,材料密度越大,沙面凹陷越大,压力作用效果越明显。

(3)实验序号1与7(或2与8、或3与9),材料相同,高度越高,沙面凹陷越大,压力作用效果越明显,所以材料一定时,高度越高,压力作用效果越明显。

(4)表1、表2、表3中,材料相同,高度相同时,沙面凹陷相同,压力作用效果相同。

故答案为:(1)无关;(2)1、4(或2、5或3、6);(3)材料一定时,高度越高,压力作用效果越明显;(4)材料相同,高度相同时,沙面凹陷相同,压力作用效果相同。

26.【解答】解:(1)分析比较实验序号(1、6、9)或[(2、7)、或(3、8、10)、或(4、1)]的数据及观察到的现象可知,压力相同,受力面积不同,凹陷程度不同,故可得出的初步结论是:压力一定时,受力面积越小,压力的作用效果越明显;

(2)要想得出受力面积相同时,压力越大,压力作用效果越显著,需要控制受力面积相同,压力不同,故需要选择的实验序号是1、8、12;

(3)进一步综合分析比较,表一中压力和受力面积的比值都是0.15

N/cm2,表二中压力和受力面积的比值都是0.3

N/cm2,表三中压力和受力面积的比值都是0.6

N/cm2,每一组沙面的凹陷程度相同,发现压力与受力面积比值相同时,压力作用效果相同;

比较三组表格中压力和受力面积之比,可知第一组最小,第二组次之,第三组最大,而沙面的凹陷情况是第一组凹陷程度最小,第二组其次,第三组最大,由此可以得出结论:压力与受力面积比值越大,压力作用效果越明显。

故答案为:(1)压力一定时,受力面积越小,压力的作用效果越明显;

(2)1、8、12;

(3)压力与受力面积比值相同时,压力作用效果相同;压力与受力面积比值越大,压力作用效果越明显。

27.【解答】解:(1)要得出压力作用效果和材料密度的关系,就要保证高度和底面积一定,1和4,2和5,3和6都符合题意。

(2)实验序号1与7,材料和底面积相同,高度是不同的,压力的作用效果也是不同的,这说明压力的作用效果和圆柱体的高度有关,当圆柱体的材料相同时,高度越高,压力的作用效果越显著。

(3)由表一、表二或表三可知,每一组沙面的凹陷程度相同,说明压力的作用效果相同。由表中实验数据可知:每组实验中,压力大小、受力面积都不同,但压力与受力面积的比值相同,由此可知:当压力与受力面积的比值相同,压力的作用效果就相同。

由表一、表二和表三的实验数据可知,三组实验中,压力与受力面积的比值不同,压力作用效果不同,压力与受力面积的比值越大,压力作用效果越显著,由此可得:当压力与受力面积的比值越大时,压力的作用效果越显著。

(4)要探究压力作用效果与物体底面积的关系,需保持材料相同、高度相同,受力面积不同。表格数据如下:

实验序号

材料

高度(cm)

底面积(cm2)

10

铜

10

2

11

铜

10

4

12

铜

10

6

故答案为:(1)1与4(或2与5,或3与6);(2)当圆柱体的材料相同时,高度越高,压力的作用效果越显著;(3)当压力与受力面积的比值相同时,压力的作用效果就相同;(b)当压力与受力面积的比值越大时,压力的作用效果越显著;(4)见上表。

28.【解答】解:由题意:第一组凹陷程度最大;第二组其次,第三组最小:

(1)比较实验1与4(或2与5、3与6),受力面积相同,压力越大,压力作用效果越显著;

(2)研究压力相同时,压力作用效果与受力面积的有关系,只改变受力面积大小;

故分析比较实验序号1与6与9(或4与7或5与8),压力相同,受力面积越小,压力作用效果越显著;

(3)①每一组沙面的凹陷程度相同,即压力作用效果相同;

分析表1或表2或表3得出:压力和受力面积之比相同时压力作用效果相同;

②不同组沙面的凹陷程度不同,第一组凹陷程度最大;第二组其次,第三组最小。第一组压力作用效果最大,第二组其次,第三组最小。分析表1和表2和表3得出:压力和受力面积之比越大压力作用效果越明显。

故答案为:(1)受力面积相同,压力越大压力作用效果越显著;

(2)1与6与9或4与7或5与8;

(3)①分析表1或表2或表3得出:压力和受力面积之比相同时压力作用效果相同;

②分析表1和表2和表3得出:压力和受力面积之比越大压力作用效果越明显。

TOC

\o

"1-1"

\h

\u

一.压力及重力与压力的区别(共2小题)

1

二.固体压强大小比较(共10小题)

2

三.压强的大小及其计算(共4小题)

4

四.探究压力的作用效果跟什么因素有关的实验(共12小题)

5

参考答案

16

一.压力及重力与压力的区别(共2小题)

16

二.固体压强大小比较(共10小题)

16

三.压强的大小及其计算(共4小题)

22

四.探究压力的作用效果跟什么因素有关的实验(共12小题)

24

一.压力及重力与压力的区别(共2小题)

1.为研究在盛有水的容器中放入球体后,容器底部受到水的压力增加量△F跟球体的关系,某小组同学选用了四个重力G均为5牛、体积不同(V甲<V乙<V丙<V丁)的球体进行实验。实验中,他们分别将球体放入盛有等质量水的相同容器中,并待球体静止后,得到容器底部受到水的压力增加量△F.实验数据和现象见下表。

实验序号

1

2

3

4

5

放入的球体

/

甲

乙

丙

丁

△F(牛)

0

1

3

5

5

实验现象

①分析比较实验序号2~5中△F和G的大小关系及相关条件,可得出的初步结论是:重力相同体积不同的球体放入盛有等质量水的相同容器中,

。

②分析比较实验序号1~5中△F的大小变化、现象及相关条件,可得出的初步结论是:重力相同体积不同的球体放入盛有等质量水的相同容器中,

。

2.如图所示,用20牛的水平力把重为6牛的正方体物块紧压在竖直墙壁上,则它对墙壁的压力为

牛,若此正方体的底面积为0.01米2,则它对墙壁的压强为

帕。若用同样的力,把体积更大的正方体紧压在竖直墙壁上,则墙壁受到的压强将选填

(“变大”、“不变”或“变小”)。

二.固体压强大小比较(共10小题)

3.如图所示,放在水平地面上的均匀实心正方体甲、乙对地面的压强相等。若甲乙沿竖直方向切去相同厚度,并将切去的部分叠放在对方剩余部分上面,则甲乙对地面的压力变化量△F甲

△F乙,甲乙对地面的压强P甲'

P乙'(均选填“大于”、“等于”或“小于”)。

4.如图所示,甲、乙两个实心正方体,放在水平地面上时它们对水平地面的压强相等。如果在它们的上方沿水平方向切去相同厚度,则剩余部分的质量m甲

m乙,如果在它们的上方沿水平方向切去相同质量后,则剩余部分对地面的压强p甲

p乙.(均选填“大于”、“小于”或“等于”)

5.如图所示,两个质量相等,高度和底面积均不相等的圆柱形容器S甲<S乙,盛有相等质量的水后放于水平桌面上,如图所示,这时水对容器底部的压强p甲

p乙.容器对水平面的压力F甲

F乙.若在两容器中分别放入相同质量的小木块后,木块漂浮于水面,水均没有溢出,这时水对两容器底部的压强的增加量△p甲

△p乙(均选填“大于”、“小于”或“等于”)。

6.如图所示,A、B两长方体置于水平地面上(已知mA<mB、SA>SB、hA=hB.将两物体水平截去相同高度,剩余部分对地面的压强pA

pB和压力FA

FB的关系。(均选填“大于”、“等于”或“小于”)

7.如图所示,实心均匀正方体甲和乙放置在水平地面上,现沿水平虚线切去上面部分后,甲、乙剩余部分的高度均为h。若此时甲、乙的剩余部分对地面的压力相等,则甲、乙原先的质量m甲

m乙,原先对地面的压强p甲

p乙(均选填“大于”、“等于”或“小于”)。

8.现有实心立方体木块,放在水平桌面上,如图所示,露出部分的宽度为d,对桌的压强为p。若沿竖直方向切掉厚度△l,当△l<d时,剩余部分对桌面的压强p1

p;当△l=d时,剩余部分对桌面的压强p2

p;当△l>d时,剩余部分对桌面的压强p3

p2;(后两空均选填“>”、“=”或“<”)。

9.如图所示,实心均匀圆柱体甲和乙放置在水平桌面上,现在沿着如图所示的水平虚线切去部分后,使得甲乙剩余部分的高度均为h,若此时甲乙剩余部分对地面的压力相等,则甲乙原先对地面的压强p甲

p乙和压力F甲

F乙的关系。(均选填“大于”、“等于”或“小于”)

10.将A、B两个相同的容器,按如图所示的方法放置在水平的桌面上,若两个容器中都装满水,则水对容器底部的压强关系为pA

pB,水对容器底的压力关系是FA

FB,两个容器对桌面的压力关系是F′A

F′B,容器对桌面的压强关系是p′A

p′B。(均选填“大于”,“等于”或“小于”)

11.如图所示,均匀正方体甲、乙置于水平地面上。沿水平方向切去部分后,甲、乙剩余部分的高度相等,此时甲、乙剩余部分的质量相等,则甲、乙的密度ρ甲

ρ乙,切去前甲、乙对地面压强p甲

p乙(均选填“大于”“等于”或“小于”)。

12.如图所示,甲、乙两个实心均匀正方体分别放在水平地面上,它们对地面的压力相等,它们的密度ρ甲

ρ乙,它们对地面的压强p甲

p乙.(均选填“大于”“小于”或“等于”)若在两个正方体的上面,沿水平方向分别截去高度相同的一部分,则剩余部分对水平地面的压强分别为p'甲和p'乙,则两者之间的大小关系为

(选填“大于”、“小于”、“等于”或“无法判断”)。

三.压强的大小及其计算(共4小题)

13.如图所示,甲、乙两个实心均匀正方体分别放在水平地面上,它们对地面的压强相等。若在两个正方体的上部,沿水平方向分别截去相同高度的部分,则甲、乙对地面压力的变化量为△F甲

△F乙,对地面压强变化量为△p甲

△p乙,剩余部分对地面压力为F′甲

F′乙,剩余对地面压强为p甲

p乙(选填“大于”、“小于”或“等于”)。

14.如图所示,甲、乙两圆柱体放置于水平桌面上,它们的高度分别为h甲和h乙,它们的密度ρ甲:ρ乙=2:3。若将它们沿水平切掉相同高度Δh后,剩余部分的压强p甲1:p乙1=14:15;再次水平切掉相同高度△h后剩余部分的压强p甲2:p乙2=1:1,则h甲:h乙:Δh=

。若第三次切掉相同水平高度Δh后,剩余部分的压强p甲3:p乙3=

。

15.如图所示,甲、乙两个实心均匀正方体分别放在水平地面上,两个正方体的边长分别为h甲和h乙(h甲>h乙),它们对地面的压强相等,则它们的密度关系为ρ甲

ρ乙。若在两个正方体的上部沿水平方向分别截去相同高度的部分,则它们对地面压力变化量的关系为△F甲

△F乙(均选填“大于”、“等于”或“小于”);若在两正方体的上部沿水平方向分别截去相同的质量,则截去的高度之比△h甲:△h乙为

。(用题中所给字母表示)

16.顶小底大的实心圆台高为h,其密度为ρ,放置在水平桌面上,如图所示,它对桌面的压强

ρgh.(选填“大于”或“小于”或“等于”)

四.探究压力的作用效果跟什么因素有关的实验(共12小题)

17.在探究“压力的作用效果与哪些因素有关”的实验中,小明和小华利用所提供的器材(小桌、海绵、砝码、木板)设计了图(a)、(b)两个实验,通过观察图(a)、(b)后得出“压力一定时,受力面积越小,压力的作用效果越明显”的结论。此后小华把小桌挪放到一块木板上,发现小桌对木板的压力效果不够明显,如图(c)所示,通过对图(a)、(c)的比较又得出“压力一定时,受力面积越小,压力的作用效果越不明显”的结论。

请你根据已学过的压强知识分析:

(1)造成小明和小华前后两个结论不一致的原因是

。

(2)设图(b)中小桌对海绵的压强是Pb,图(c)中小桌对木板的压强是Pc,则Pb

Pc(选填“小于”“等于”或“大于”)。

(3)比较图(b)和图(c)可知,根据压力的作用效果比较压强的大小需要满足的条件是:

。

18.某物理学习小组学习压力之后,对于纸桥能承受的最大压力很感兴趣。于是,他们选用相同的纸张做成不同的纸桥进行实验,如图。在纸桥中央放上硬币,直到纸桥塌陷,记录此时硬币的个数。然后,改变桥墩间距,记录纸桥塌陷时硬币个数,数据如表格。

序号

截面形状

桥墩间距(厘米)

硬币个数(个)

1

〇〇〇〇

15

36

2

△△△△

15

16

3

〇〇〇〇

4

42

4

△△△△

4

22

(1)分析序号1、2或3、4,可知:

。

(2)分析序号1、3或2、4,可知:

。

19.为了探究物体对水平面的压力改变时水平面受到压强的变化量与哪些因素有关,某小组同学将底面积不同的物体置于同一海绵上进行实验。他们改变物体对海绵的压力,并用海绵下陷深度的变化量来反映压强的变化量。他们进行了三组实验,记录有关数据分别如表一、表二、表三所示。通过比较,他们发现每一组海绵下陷深度的变化量相同,而各组却不同,第一组下陷深度的变化量最大,第二组其次,第三组最小。

表一

实验序号

压力变化(牛)

受力面积(厘米2)

1

5

3

2

10

6

3

15

9

表二

实验序号

压力变化(牛)

受力面积(厘米2)

4

5

5

5

10

10

6

15

15

标三

实验序号

压力变化(牛)

受力面积(厘米2)

7

5

6

8

10

12

9

15

18

①分析比较实验序号

的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当压力变化量相同时,受力面积越小,水平面受到压强的变化量越大。

②分析比较实验序号2与7的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当受力面积相同时,

。

③进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及观察到的现象,并归纳得出结论:

(a)分析比较

中的数据及观察到的现象,可归纳得出结论:

。

(b)分析比较

中的数据及观察到的现象,可归纳得出结论:

。

20.甲、乙两位同学在探究“压力作用效果与哪些因素有关”的实验时。考虑到气体的形变比固体更容易观察。于是将规格相同的注射器前端的管口密封并固定放置,如图(a),在其活塞上放置数量不等的相同重物进行实验,如图(b)。并将数据记录在如表中。

试验序号

注射器个数

重物个数

塞下降距离(格)

甲同学

1

3

1

1

2

3

2

6

3

3

3

8

乙同学

4

4

2

5

5

2

2

6

6

2

1

①请将实验序号4“活塞下降距离(格)”栏填写完整;

②实验中,压力作用效果是通过

来反映的。

③乙同学增加注射器数量的目的是为了

。

④探究本实验所采用的实验方法是

。

21.某同学(利用小桌、砝码、泡沫塑料)在探究“压力的作用效果跟什么因素有关”时,实验过程如图所示,请仔细观察并回答下列问题:

(1)该实验是通过

来显示压力的作用效果;

(2)由甲、乙两图所示实验现象可得出:受力面积一定时,

越大,压力作用效果越

;

(3)由乙、丙两图所示实验现象可得出:

一定时,受力面积越大,压力作用效果越

。

(4)该同学在实验时将图乙中的小桌和砝码又放到一块木板上,如图丁所示,则在乙、丁两种情况中小桌产生的压强p乙

p丁(填“大于”、“小于”或“等于”)。

22.为了探究“压力的作用效果与受力面积和压力大小是否有关”,小刚找了这些器材:规格相同的两块海绵和相同的三本字典。设计了如下实验:

①实验中,小刚是根据

来比较压力的作用效果;

②通过实验图b、c,可以得出结论:

;

③通过观察比较图

后得出:在压力一定时,受力面积越小,压力作用效果越明显;

④如图b中字典对海绵的压强是pb,如图e中字典对桌面的压强是pe,则pb

pe(选填“大于”“等于”或“小于”)。

23.为了探究柱形物体对支持面产生的压力形变效果与哪些因素有关。某小组同学猜想:可能与柱形物体的重力、形状、底面积大小有关。他们用底面积相同、重力不同的长方体、正方体和圆柱体放在同一水平细沙面上进行实验(如图(a)所示),接着他们再把若干个相同的长方体放在同一水平细沙面上进行实验(如图(b)所示),实验时他们测量了沙面下陷程度,并将有关数据记录在表一、表二中。

实验序号(表一)

形状

压力(牛)

受力面积(厘米2)

下陷程度(毫米)

1

长方体

2

10

2

2

正方体

3

10

3

3

圆柱体

6

10

5

实验序号(表二)

形状

压力(牛)

受力面积(厘米2)

下陷程度(毫米)

4

长方体

2

5

4

5

长方体

4

10

4

6

长方体

6

15

4

7

/

(1)分析比较实验序号1和2和3的数据及观察的现象,

(“能”或“不能”)得到初步结论:受力面积相同,柱形物体对支持面压力越大,压力产生的形变效果越显著。理由:

。

(2)进一步分析比较实验序号4和5和6数据及观察的现象可得到结论:

,柱形物体对支持面的压力形变效果相同。

(3)小明同学发现以上6次实验还不能探究柱形物体对支持面压力的形变效果与形状有无关系,他应该选择其他物体再次进行实验,请把该物体符合要求的各项数据填写在序号7中。

(4)从上列表格中数据及观察到的现象,小组同学总结归纳得出:若要比较柱形物体对支持面压力产生的形变效果显著程度,可以观察比较

以及计算

所受的压力大小进行判断。

24.为了探究均匀实心圆柱体沿水平方向切割后对水平桌面压强变化量△p与切割厚度△h的关系,某小组同学和老师一起设计了实验方案,并确定实验步骤如下:

①选用重力G、底面积S和高度h都已知的某一均匀实心圆柱体,并将其放置在水平桌面上。

②用_____测出切割部分的重力△G。

③用工具沿水平方向切去该圆柱体一定的厚度△h,利用刻度尺测出△h。

④分析桌面压强变化量△p与厚度△h的关系。

⑤收集实验数据记入表格,处理数据,并计算出桌面压强变化量△p。

(1)你认为正确的实验步骤是

(选填字母),并写出序号②所需要的实验器材名称:

。

A.①②③④⑤B.①③④②⑤C.②③①⑤④D.①③②⑤④

(2)下表是实验方案中设计的数据记录表,请你在表格中第一行空白处填写相应的内容,

物理量序号

底面积S(米2)

切割厚度△h(米)

切割重力△G(牛)

压强变化量△p(帕)

1

2

3

并写出桌面压强变化量△p的计算式:

。

(3)该小组同学经过讨论后一致认为还需要选择不同的均匀实心圆柱体进行实验,你是否同意他们的观点?请说出你的理由。

答:

(选填“同意”或“不同意”)

理由:

。

25.表一(ρ铜=8.9×103kg/m3)

实验序号

材料

高度(cm)

底面积(cm2)

1

铜

20

10

2

铜

20

20

3

铜

20

30

表二(ρ铁=7.8×103kg/m3)

实验序号

材料

高度(cm)

底面积(cm2)

4

铁

20

10

5

铁

20

20

6

铁

20

30

表三(ρ铝=2.7×103kg/m3)。

实验序号

材料

高度(cm)

底面积(cm2)

7

铝

20

10

8

铝

20

20

9

铝

20

30

(1)分析比较实验序号1,2,3(或4,5,6或7,8,9)的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当圆柱体材料密度和高度相同时,压力的作用效果与底面积

。(选填“有关”或“无关”)

(2)分析比较实验序号

的数据及观察到化现象,可得出的初步结论是:当圆柱体的高度相同时,材料的密度越大,压力的作用效果越显著。

(3)分析比较实验序号1与7(或2与8,或3与9)的数据及观察到的现象,可得出初步结论

。

(4)分析比较表一、表二或三中的数据及观察到的现象,可初步得出:

。

26.为了研究压力的作用效果与哪些因素有关,某同学用若干个同种材料制成的不同物体放在同一水平细沙面上,进行了四组实验,并记录有关数据分别如表一、表二、表三所示。实验时,他仔细观察细沙面的凹陷程度,并通过比较发现每一组中沙面凹陷程度相同,而各组凹陷程度却不同,第一组凹陷程度最小,第二组凹陷程度较大,第三组凹陷程度最大。

表一:

实验序号

压力(牛)

受力面积(厘米2)

1

3.0

20

2

4.5

30

3

6.0

40

4

9.0

60

表二:

实验序号

压力(牛)

受力面积(厘米2)

5

1.5

5

6

3.0

10

7

4.5

15

8

6.0

20

表三:

实验序号

压力(牛)

受力面积(厘米2)

9

3.0

5

10

6.0

10

11

9.0

15

12

12

20

(1)分析比较实验序号(1、6、9)或[(2、7)、或(3、8、10)、或(4、1)]的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:

。

(2)分析比较实验序号

的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当受力面积相同时,压力越大,压力作用效果越显著。

(3)请进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及观察到的现象,并归纳得出结论。

(a)分析比较

。

(b)分析比较

。

27.为了探究实心圆柱体对水平地面压力的作用效果与哪些因素有关,三组同学分别用若干个不同的圆柱体竖直放置在同一水平沙面上,进行了三组实验,并记录有关数据分别如表一、表二、表三所示。实验时,他仔细观察沙面的凹陷程度,并通过比较,发现每一组沙面的凹陷程度相同,而各组却不同,第一组凹陷程度最大,第二组其次,第三组最小。表一(ρ铜=8.9×103千克/米3)表二(ρ铁=7.8×103千克/米3)表三(ρ铜=8.9×103千克/米3)

表一

实验序号

材料

高度(cm)

1

铜

20

2

铜

20

3

铜

20

表二

实验序号

材料

高度(cm)

4

铁

20

5

铁

20

6

铁

20

表三

实验序号

材料

高度(cm)

7

铜

10

8

铜

10

9

铜

10

(1)分析比较实验序号

的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当圆柱体的高度相同时,材料的密度越大,压力的作用效果越显著。

(2)分析比较实验序号1与7(或2与8、或3与9)的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:

。

(3)请进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及观察到的现象,并归纳得出结论。

(a)分析比较表一、表二或表三中的数据及观察到的现象,可初步得出:

。

(b)分析比较表一、表二和表三中的数据及观察到的现象,可初步得出:

。

(4)第二组组同学想利用已有的数据及相关条件,继续探究实心圆柱体对水平地面压力的作用效果与圆柱体底面积是否有关,请在下表横线上填入拟进行实验的数据,以完成他们的研究目的。

表四

实验序号

材料

高度(cm)

底面积(cm2)

10

11

12

28.为了探究“压力的作用效果与哪些因素有关”,某同学把若干个同种材料制成的不同物体放在同一水平细沙面上,进行了三组实验,并记录有关记录数据如表1、表2、表3所示,探究时,他仔细观察沙面的凹陷程度,并通过比较发现每一组沙面的凹陷程度相同,而各组却不同,第一组凹陷程度最大;第二组其次,第三组最小。

表1

表2

表3

实验序号

压力/N

受力面积/cm2

实验序号

压力/N

受力面积/cm2

实验序号

压力/N

受力面积/cm2

1

6.0

10

4

3.0

10

7

3.0

20

2

9.0

15

5

4.5

15

8

4.5

30

3

12

20

6

6.0

20

9

6.0

40

(1)比较实验序号1与4(或2与5、3与6)及观察到的现象,可得出的初步结论是:

。

(2)分析比较实验序号

及观察到的现象,可得出的初步结论是:当压力相同时,受力面积越小,压力作用效果越显著;

(3)请进一步分析比较表1、表2、表3中的数据及观察到的现象,并归纳得出结论:

①经分析比较

,可得出

②经分析比较

,可得出

参考答案

一.压力及重力与压力的区别(共2小题)

1.【解答】解:①观察序号2~3中的实验现象并比较△F和G的大小关系,可看到容器底部受到水的压力增加量△F小于浮力,

观察序号4~5中实验现象并比较△F和G的大小关系,可知,当放入的球体在水中漂浮时,容器底部受到水的压力增加量△F等于重力G;

由此可知,重力相同体积不同的球体放入盛有等质量水的相同容器中,△F≤G;

②由实验序号1~4可知,球体浸入水的体积越大,△F越大;

由实验序号1、4、5可知,球体浸入水的体积相同时,△F相等。

故答案为:①△F≤G;②球体浸入水的体积越大,△F越大;球体浸入水的体积相同时,△F相等。

2.【解答】解:如图所示,用20牛的水平力把重为6牛的正方体物块紧压在竖直墙壁上,则它对墙壁的压力为20N;

若此正方体的底面积为0.01米2,则它对墙壁的压强为p===2000Pa;

若用同样的力,把体积更大的正方体紧压在竖直墙壁上,即此时压力不变,接触面积变大,据p=可知,此时物体的对墙壁的压强将变小。

故答案为:20;2000;变小。

二.固体压强大小比较(共10小题)

3.【解答】解:

(1)正方体放在水平地面上,对水平地面的压力等于物体重力,

所以水平地面受到的压强:p=====ρhg,

因为甲、乙对水平地面压强相同,即ρ甲gh甲=ρ乙gh乙或ρ甲ga=ρ乙gb(a、b为边长)﹣﹣﹣﹣﹣①,

设切去的厚度为h,甲切去部分的重:

G甲切=ρ甲gV甲切=ρ甲ga2h﹣﹣﹣②

同理乙切去部分的重:

G乙切=ρ乙gb2h﹣﹣﹣③

②:③可得:==<1,

可得G甲切<G乙切﹣﹣﹣﹣④,

故此,将切去部分放置在对方剩余部分的上表面:

甲对地面压力的变化量(压力增加):△F甲=G乙切﹣G甲切;

乙对地面压力的变化量(压力减小):△F乙=G乙切﹣G甲切;

故甲、乙对地面压力的变化量△F甲等于△F乙;

(2)为了比较方便,作图如下:

图2和图1比较,切割前后甲的高度不变、密度不变,由p=ρgh可知,切割前后甲对地面的压强不变;同理可知,切割前后乙对地面的压强不变;

因为图1中p甲=p乙,所以图2中p甲″=p乙″﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣⑤;

图3和图2比较,此时甲对地面的压强:p甲′=p甲″+△p甲=p甲″+﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣⑥

同理可得此时乙对地面的压强:p乙′=p乙″+△p乙=p乙″+﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣⑦

由于G乙切>G甲切,且甲的底面积更小,故甲、乙对地面的压强p′甲大于p′乙。

故答案为:等于;大于。

4.【解答】解:(1)设切去的高度为h,

因为甲、乙均匀实心正方体,故p=====ρgh;

又因为甲、乙对地面压强的相等,所以ρ甲gh甲=ρ乙gh乙,即ρ甲h甲=ρ乙h乙,

又因为h甲>h乙,故ρ甲<ρ乙,

若在两个正方体上部分别沿水平方向切去相同的高度,剩余部分的质量分别为m甲'和m乙',

则

==,

因为h甲>h乙,则h甲﹣h>h乙﹣h;

故

>1,

所以剩余部分的质量m甲'大于m乙';

(2)沿水平方向切去相同的质量时,减小的压力相同,因S甲>S乙,所以△p甲<△p乙;

又因为甲,乙两个实心正方体放置在水平地面上,它们对地面的压强相同,所以剩余部分甲对地面的压强大于乙对地面的压强。

故答案为:大于;大于。

5.【解答】解:(1)由图知,甲容器中水的深度h甲大于乙容器中水的深度h乙,

根据p=ρ水gh可知,水对甲容器底部的压强大于水对乙容器底部的压强,即p甲>p乙;

(2)甲乙容器均为直壁容器,水对容器底部的压力等于水的重力,

甲乙两容器中水的质量相等,则重力相等,

所以,水对容器底部的压力相等,即F甲=F乙。

(3)在两容器中分别放入相同质量的小木块后,木块漂浮于水面,浮力等于重力,小木块在在两个容器中重力相等,所以浮力相等,根据F浮=ρ液gV排知,排开液体体积的相等,由图可知甲容器的底面积小于乙容器的底面积,所以将两个质量相同的木块分别放入两容器中,水均没有溢出,此时甲容器水面上升的高度大于乙容器水面上升的高度,所以,根据p=ρ水gh可知,这时水对两容器底部的压强的增加量△p甲>△p乙。

故答案为:大于;等于;大于。

6.【解答】解:(1)因为mA<mB、SA>SB、hA=hB,

所以VA>VB,

因为ρ=,

所以ρA<ρB,

(2)因为是规则的长方体,所以对地面的压强P=====ρgh,

当将两物体水平截去相同高度时,因ρA<ρB,

则剩余部分对地面的压强pA<pB,

(3)由mA<mB可知GA<GB,所以对地面的压力FA<FB,

当将两物体水平截去相同高度时,截去部分A的质量仍然大于B的质量,则剩余部分的质量还是mA<mB,所以剩余部分对地面的压力

FA<FB。

故答案为:小于;小于。

7.【解答】解:切去之后甲、乙对地面的压力相等,则F剩甲=F剩乙;

水平面上的物体对水平面的压力等于其重力,根据F=G=mg=ρgV可知:ρ甲ghS甲=ρ乙ghS乙;

即:ρ甲S甲=ρ乙S乙;

开始时,甲对地面的压力为F甲,乙对地面的压力为F乙;

则根据p=ρgh和F=pS可知:

F甲﹣F乙=ρ甲g(h甲切+h)S甲﹣ρ乙g(h乙切+h)S乙=【ρ甲gh甲切S甲+ρ甲ghS甲】﹣【ρ乙gh乙切S乙+ρ乙ghS乙】

由于ρ甲ghS甲=ρ乙ghS乙,则:F甲﹣F乙=ρ甲gh甲切S甲﹣ρ乙gh乙切S乙;

由于ρ甲S甲=ρ乙S乙,

则:F甲﹣F乙=ρ甲S甲g(h甲切﹣h乙切);

由图可知,h甲切>h乙切,所以F甲﹣F乙>0,即F甲>F乙;由于两个物体都是正方体,则正方体对水平面的压力等于重力,即F甲>F乙,G甲>G乙,m甲g>m乙g,所以m甲>m乙;

由于ρ甲S甲=ρ乙S乙;则:ρ甲gh甲×h甲=ρ乙gh乙×h乙;由于h甲>h乙,则ρ甲gh甲<ρ乙gh乙,由p======ρgh可知,原先对地面的压强p甲<p乙。

故答案为:大于;小于。

8.【解答】解:

(1)若沿竖直方向切掉厚度△l,当△l<d时,与原来相比,木块的重力减小,对水平面的压力F减小,但受力面积S不变,由p=可知,剩余部分对桌面的压强减小,即p1小于p;

(2)若沿竖直方向切掉厚度△l,当△l=d时,与原来相比,木块的重力减小,对水平面的压力F减小,但受力面积S不变,由p=可知,剩余部分对桌面的压强减小,即p2小于p;

(3)柱体的底面积为S,其高为h,密度为ρ,放在水面桌面上,如下所示,柱体对桌面的压力等于其重力,即F=G,则柱体对支持面的压强:

p======ρgh﹣﹣﹣﹣﹣①;

当△l=d和当△l>d时,剩余部分的受力面积与柱体的底面积相同,由①知,剩余部分对桌面的压强相等,即p3=p2。

故答案为:<;<;=。

9.【解答】解:

切去之后甲、乙对地面的压力相等,则剩余部分的重力相等、质量也相等;

由于甲、乙剩余部分的高度均为h,且S甲>S乙,所以V甲剩>V乙剩,

由ρ=可知,ρ甲<ρ乙;

由图可知,原来两柱体的高度关系为H甲<H乙,

由柱体压强公式p=ρgh可知,原来的压强关系为p甲<p乙;

由图可知,甲切去的体积更小,且甲的密度更小,所以可知G甲切<G乙切;

而原来的重力=剩余部分的重力+切去部分的重力,所以可知G甲<G乙,即F甲<F乙。

故答案为:小于;小于。

10.【解答】解:

(1)A、B两个相同的容器,则容器中装满水时水的深度相同,

由p=ρgh可知,水对容器底部的压强关系为pA=pB;

由图可知,A的底面积大于B的底面积,

由p=的变形式F=pS可知,水对容器底部的压力关系是FA>FB;

(2)A、B两个完全相同的容器,里面都装满水,则水的质量相等,所以容器和水的总重力相等;

容器放在水平桌面上,容器对桌面的压力等于容器和水的总重力,所以容器对桌面的压力相等,即F′A=F′B;

由图可知A的底面积大于B的底面积,

根据公式p=可知,A容器对桌面的压强小于B容器对桌面的压强,即p′A<p′B。

故答案为:等于;大于;等于;小于。

11.【解答】解:

(1)由图可知,沿水平方向切去部分后,剩余部分的体积V甲<V乙;

又已知剩余部分的质量m甲=m乙;

根据密度公式ρ=知,ρ甲>ρ乙;

(2)设正方体甲、乙边长分别为L甲、L乙;

剩余部分均为长方体,且剩余部分的质量m甲=m乙;

根据m=ρV和长方体体积公式可得:m甲=ρ甲L甲2h剩=m乙=ρ乙L乙2h剩;

则可得ρ甲gL甲2=ρ乙gL乙2﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①;

正方体放在水平地面上对地面的压力等于物体重力,对地面的压强p======ρgh,

所以,切去前甲、乙对地面压强分别为:p甲=ρ甲gL甲,p乙=ρ乙gL乙;

由图知边长L乙>L甲,即

>1﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

由①可得

=>1,

所以ρ甲gL甲>ρ乙gL乙;

即p甲>p乙;

故答案为:大于;大于。

12.【解答】解:

(1)水平面上物体的压力和自身的重力相等,已知F甲=F乙,则G甲=G乙,

由图可知,V甲>V乙,S甲>S乙,

又因为ρ==,则可知G相同时V与ρ成反比,即体积大的密度小,所以ρ甲<ρ乙。

(2)因F甲=F乙,S甲>S乙,则由p=

可知它们对地面的压强p甲<p乙;

(3)正方体对水平地面的压强:

p======ρgL,

原来对水平面的压强关系p甲<p乙,

若在两个正方体的上面,沿水平方向分别截去高度相同的一部分,

而由p=ρgL可得减小的压强△p甲<△p乙,

则剩余部分对水平地面的压强分别为:

p甲′=p甲﹣△p甲,p乙′=p乙﹣△p乙,

又因p甲<p乙,△p甲<△p乙,

所以“小减小、大减大”其结果无法判断,即无法判断剩余部分对水平地面的压强p甲′和p乙′的大小关系。

故答案为:小于;小于;无法判断。

三.压强的大小及其计算(共4小题)

13.【解答】解:

(1)设甲边长为a,乙边长为b,则由图可知a>b,两物体对地面的压强相等,即=;

化简得:ρ甲a=ρ乙b;

截去相等高度后,甲的体积仍大于乙的体积;

两物体剩余质量m甲=ρ甲a2(a﹣h),m乙=ρ乙b2(b﹣h),=;

即剩余部分质量甲的质量大于乙的质量;

而F=G=mg,

所以剩余部分甲的压力F′甲大于乙的压力F′乙;

(2)由p=得:

两物体剩余部分对地面的压强p′甲==ρ甲(a﹣h)g;

p′乙==ρ乙(b﹣h)g;==;

即剩余部分甲对地面的压强p′甲大于乙对地面的压强p′乙;

(3)截去相等高度h后,

甲减少的质量为△m甲=ρ甲a2h,

乙减少的质量为△m乙=ρ乙b2h,

甲减少的压力为△F甲=△G甲=△m甲g=ρ甲a2hg,

乙减少的压力为△F乙=△G乙=△m乙g=ρ乙b2hg,===×>1,

所以甲对地面压力的变化量为△F甲大于乙对地面压力的变化量△F乙;

(4)截去相等高度h后,

甲减少的压强为△p甲=ρ甲gh,

乙减少的压强为△p乙=ρ乙gh,

已知ρ甲<ρ乙,

所以△p甲<△p乙。

故答案为:大于;小于;大于;大于。

14.【解答】解:因为甲乙均为圆柱形物体,所以有p======ρgh;

(1)由题意可知:===,即=,整理得:=﹣﹣﹣①,

===,即=,整理得:=﹣﹣﹣②,

由①②解得:h甲=8Δh,h乙=6Δh,

所以h甲:h乙:Δh=8:6:1;

(2)由题意可知:======。

故答案为:8:6:1;10:9。

15.【解答】解:(1)因物体对水平面的压力和自身的重力相等,

所以,实心均匀正方体对地面的压强p======ρgh,

因甲、乙两个正方体对地面的压强相等,

所以,ρ甲gh甲=ρ乙gh乙,即ρ甲h甲=ρ乙h乙,

由h甲>h乙可知,ρ甲<ρ乙;

(2)在两个正方体的上部沿水平方向分别截去相同高度的部分h时,

由于底面积不变,对地面的压力变化是切去的部分,即△F=△G=△mg=ρ△Vg,

则:====>1,

所以,△F甲>△F乙;

(2)若在两正方体上部沿水平方向截去相同的质量,即△m甲=△m乙,

则由ρ=得:ρ甲△V甲=ρ乙△V乙,所以,ρ甲S甲△h甲=ρ乙S乙△h乙,

所以,====。

故答案为:小于;大于;h乙:h甲。

16.【解答】解:

我们可设想有一个与实心圆台的底面积相同、密度和高度也相同的实心圆柱体,

则圆柱体的体积为:V=Sh,

圆柱体的质量为:m=ρV,

圆柱体的重力为:G=mg,

圆柱体对桌面的压强为:p======ρgh;

由前面假设可知,实心圆台与实心圆柱体的底面积相同,高度相同,密度相同,所以实心圆台的体积小于圆柱体的体积,则可知实心圆台对桌面的压力小于圆柱体对桌面的压力,由p=可知,实心圆台对桌面的压强小于实心圆柱体对桌面的压强,即小于ρgh。

故答案为:小于。

四.探究压力的作用效果跟什么因素有关的实验(共12小题)

17.【解答】解:(1)小明实验时用海绵做形变物体,小华实验时用木板做形变物体,形变材料不同,观察效果不同。

(2)图(b)中小桌对海绵和图(c)中小桌对木板的压力相同,受力面积相同,压强相同。

(3)根据压力的作用效果比较压强的大小时,形变的材料要相同,并且压力的作用效果容易观察。

故答案为:(1)形变物体材料不同;(2)等于;(3)形变物体要相同,且压力的作用效果容易观察。

18.【解答】解:(1)分析序号1、2或3、4,可知:用相同的纸张做成的纸桥,当纸桥的桥墩间距相等时,圆形截面比三角形截面上硬币放得多,故得出的结论是:用相同的纸张做成的纸桥,当纸桥的桥墩间距相等时,截面形状不同,能承受的最大压力不同。

(2)分析序号1、3或2、4,可知:用相同的纸张做成的纸桥,当纸桥的截面形状相同时,桥墩间距越小,硬币放得越多,即用相同的纸张做成的纸桥,当纸桥的截面形状相同时,桥墩间距越小,能承受的最大压力越大。

故答案为:

(1)用相同的纸张做成的纸桥,当纸桥的桥墩间距相等时,截面形状不同,能承受的最大压力不同;(2)用相同的纸张做成的纸桥,当纸桥的截面形状相同时,桥墩间距越小,能承受的最大压力越大。

19.【解答】解:①研究当压力变化量相同时,压强变化量与受力面积的关系,根据控制变量法,控制压力变化相同,只改变受力面积大小,故分析比较实验序号1、4、7或2、5、8或3、6、9的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当压力变化量相同时,受力面积越小,水平面受到压强的变化量越大;

②分析比较实验序号2与7的数据知,压力变化量实验序号7中较小,而受力面积相同,由已知条件,第一组下陷深度的变化量最大,第二组其次,第三组最小,可得出的初步结论是:当受力面积相同时,压力变化量越小,水平面受到压强的变化量越小;

③(a)分析比较中的表一或表二或表三数据,压力变化量与受力面积之比:==,即压力变化量与受力面积之比相等,由已知条件:每一组海绵下陷深度的变化量相同,故可归纳得出结论:当压力变化量与受力面积的比值相等时,水平面受到的压强变化量相等;

(b)分析比较

表一、表二和表中的数据及观察到的现象,压力变化量与受力面积之比分别为:

、、,即压力变化量与受力面积之比越来越小,由已知条件,第一组下陷深度的变化量最大,第二组其次,第三组最小,即水平面受到的压强变化量越小。可归纳得出结论:当压力变化量与受力面积的比值越小时,水平面受到的压强变化量越小。

故答案为:①1、4、7或2、5、8或3、6、9;

②压力变化量越小,水平面受到压强的变化量越小。

③a、表一、表二或表三;当压力变化量与受力面积的比值相等时,水平面受到的压强变化量相等。

b、表一、表二和表三;当压力变化量与受力面积的比值越小时,水平面受到的压强变化量越小。

20.【解答】解:①如图,注射器都有10个小格,第4次实验中,上面压了两个重物,下面有四个注射器,每一个注射器的活塞都向下移动了4个小格。

②实验过程中,压力作用效果是通过活塞下降的距离来反映的,压力作用效果越大,活塞下降距离越大。

③乙同学进行的第4、5、6次实验,上面都压了两个重物,压力相同,第4次实验受力面积是4个注射器,第5次实验受力面积是5个注射器,第6次实验受力面积是6个注射器,这是控制压力不变,改变受力面积,探究压力作用效果跟受力面积的关系。

④压力作用效果跟压力大小和受力面积有关,探究压力大小跟受力面积的关系时,要控制压力不变,改变受力面积,这种方法是控制变量法。

故答案为:①4;②活塞下降距离;③探究压力作用效果与受力面积的关系;④控制变量法。

21.【解答】解:

(1)实验中,泡沫的凹陷程度越大,压力作用效果越明显,用泡沫的凹陷程度来反映压力作用效果。

(2)比较甲、乙两图所示实验可知,受力面积相同,压力越大,泡沫凹陷程度越大,故可得结论:受力面积一定时,压力越大,压力作用效果越明显。

(3)比较乙、丙两图所示实验可知,压力相同,受力面积越小,泡沫凹陷程度越大,故可得结论:压力一定时,受力面积越大,压力作用效果越不明显。

(4)压强大小跟压力大小和受力面积大小有关,压力相同,受力面积相同时,压强相同。所以p乙=p丁。

故答案为:

(1)泡沫塑料凹陷程度;

(2)压力;明显;

(3)压力;不明显;

(4)等于。

22.【解答】解:(1)力可以改变海绵的形状,通过海绵形变程度表示压力作用效果大小。这里采用的研究方法是转换法;

(2)分析比较图b和c的实验现象可知,两图的受力面积大小不变,压力大小不同,海绵的形变程度不同,且压力越大,海绵的形变程度越大,故可得结论:在受力面积一定时,压力越大,压力的作用效果越明显;

(3)要探究压力的作用效果与受力面积大小的关系,应控制压力大小不变,改变受力面积的大小,由图可知(b)、(d)两图符合;

(4)(b)、(e)两图中,字典的压力相同,b图中字典压在海绵上,受力面积是海绵的面积;e图中字典压在桌面上,受力面积是字典的面积,

因为海绵的面积小于字典的面积,所以图(b)中字典对海绵的压强是pb大于图(e)中字典对桌面的压强是pe。

故答案为:(1)海绵的形变程度;(2)在受力面积一定时,压力越大,压力的作用效果越明显;(3)b,d;(4)大于。

23.【解答】解:(1)柱形物体对支持面产生的压力形变效果可能与柱形物体的重力、形状、底面积大小有关,研究与柱形物体的形状有关时,要控制柱形物体的重力、底面积大小相同,而实验中,柱形物体的形状不同,未控制变量,故分析比较实验序号1和2和3的数据及观察的现象,不能得到初步结论;

(2)进一步分析比较实验序号4和5和6数据知:

==,

3次实验中沙子下陷程度相同;

故进一步分析比较实验序号4和5和6数据知:形状相同的柱形物体,当其压力与受力面积的比值相同时,柱形物体对支持面的压力形变效果相同;

(3)探究柱形物体对支持面压力的形变效果与形状的关系,要控制柱形物体的重力、和底面积大小相同,只改变柱体的形状(与6相比),故可用正方体柱形物体,控制压力为6N,受力面积为15cm2,如下表所示:

实验序号

形状

压力(牛)

(厘米2)

下陷程度(毫米)

4

长方体

2

5

4

5

长方体

4

10

4

6

长方体

6

15

4

7

正方体

6

15

/

(4)由表中1、2、3数据,<<,

即单位面积受到压力变大,对应的3次实验沙子下陷程度的程度变大;

由表中4、5、6数据,==,

即单位面积受到压力相同,对应的3次实验中沙子下陷程度相同;

故若要比较柱形物体对支持面压力产生的形变效果显著成都,可以观察比较下陷程度以及计算单位受力面积所受的压力大小进行判断。

故答案为:(1)不能;理由:柱形物体的形状不同,未控制变量;

(2)形状相同的柱形物体,当其压力与受力面积的比值相同时;

(3)如上表所示;

(4)下陷程度;单位受力面积。

24.【解答】解:

(1)探究均匀实心圆柱体沿水平方向切割后对水平桌面压强变化量△p与切割厚度△h的关系时,

应控制圆柱体的横截面积不变,测出切割厚度△h和切割部分的重力,然后求出桌面压强变化量△p,最后分析数据得出结论,

所以,正确的实验步骤是①③②⑤④,故选D;

弹簧测力计是测量力的工具,要测出切割部分的重力△G应使用弹簧测力计;

(2)水平面上物体的压力和自身的重力相等,测出切割物体的重力即为对水平桌面压力的变化量,

则表格中缺少的内容是压力的变化量△F(牛);

物体对水平桌面压力的变化量:△F=△G,

则对桌面压强的变化量:△p==;

(3)为了发现普遍成立的规律,实验中需要选择不同的均匀实心圆柱体进行多次实验。

故答案为:(1)D;弹簧测力计;(2)压力的变化量△F(牛);△p=;(3)同意;多次测量找出普遍成立的规律。

25.【解答】解:(1)实验序号1、2、3(或4、5、6,或7、8、9),当圆柱体材料的密度和高度相同时,底面积不同,沙面凹陷相同,压力作用效果相同,所以压力的作用效果与底面积无关。

(2)实验序号1、4(或2、5或3、6),高度相同,材料不同,材料密度越大,沙面凹陷越大,压力作用效果越明显。

(3)实验序号1与7(或2与8、或3与9),材料相同,高度越高,沙面凹陷越大,压力作用效果越明显,所以材料一定时,高度越高,压力作用效果越明显。

(4)表1、表2、表3中,材料相同,高度相同时,沙面凹陷相同,压力作用效果相同。

故答案为:(1)无关;(2)1、4(或2、5或3、6);(3)材料一定时,高度越高,压力作用效果越明显;(4)材料相同,高度相同时,沙面凹陷相同,压力作用效果相同。

26.【解答】解:(1)分析比较实验序号(1、6、9)或[(2、7)、或(3、8、10)、或(4、1)]的数据及观察到的现象可知,压力相同,受力面积不同,凹陷程度不同,故可得出的初步结论是:压力一定时,受力面积越小,压力的作用效果越明显;

(2)要想得出受力面积相同时,压力越大,压力作用效果越显著,需要控制受力面积相同,压力不同,故需要选择的实验序号是1、8、12;

(3)进一步综合分析比较,表一中压力和受力面积的比值都是0.15

N/cm2,表二中压力和受力面积的比值都是0.3

N/cm2,表三中压力和受力面积的比值都是0.6

N/cm2,每一组沙面的凹陷程度相同,发现压力与受力面积比值相同时,压力作用效果相同;

比较三组表格中压力和受力面积之比,可知第一组最小,第二组次之,第三组最大,而沙面的凹陷情况是第一组凹陷程度最小,第二组其次,第三组最大,由此可以得出结论:压力与受力面积比值越大,压力作用效果越明显。

故答案为:(1)压力一定时,受力面积越小,压力的作用效果越明显;

(2)1、8、12;

(3)压力与受力面积比值相同时,压力作用效果相同;压力与受力面积比值越大,压力作用效果越明显。

27.【解答】解:(1)要得出压力作用效果和材料密度的关系,就要保证高度和底面积一定,1和4,2和5,3和6都符合题意。

(2)实验序号1与7,材料和底面积相同,高度是不同的,压力的作用效果也是不同的,这说明压力的作用效果和圆柱体的高度有关,当圆柱体的材料相同时,高度越高,压力的作用效果越显著。

(3)由表一、表二或表三可知,每一组沙面的凹陷程度相同,说明压力的作用效果相同。由表中实验数据可知:每组实验中,压力大小、受力面积都不同,但压力与受力面积的比值相同,由此可知:当压力与受力面积的比值相同,压力的作用效果就相同。

由表一、表二和表三的实验数据可知,三组实验中,压力与受力面积的比值不同,压力作用效果不同,压力与受力面积的比值越大,压力作用效果越显著,由此可得:当压力与受力面积的比值越大时,压力的作用效果越显著。

(4)要探究压力作用效果与物体底面积的关系,需保持材料相同、高度相同,受力面积不同。表格数据如下:

实验序号

材料

高度(cm)

底面积(cm2)

10

铜

10

2

11

铜

10

4

12

铜

10

6

故答案为:(1)1与4(或2与5,或3与6);(2)当圆柱体的材料相同时,高度越高,压力的作用效果越显著;(3)当压力与受力面积的比值相同时,压力的作用效果就相同;(b)当压力与受力面积的比值越大时,压力的作用效果越显著;(4)见上表。

28.【解答】解:由题意:第一组凹陷程度最大;第二组其次,第三组最小:

(1)比较实验1与4(或2与5、3与6),受力面积相同,压力越大,压力作用效果越显著;

(2)研究压力相同时,压力作用效果与受力面积的有关系,只改变受力面积大小;

故分析比较实验序号1与6与9(或4与7或5与8),压力相同,受力面积越小,压力作用效果越显著;

(3)①每一组沙面的凹陷程度相同,即压力作用效果相同;

分析表1或表2或表3得出:压力和受力面积之比相同时压力作用效果相同;

②不同组沙面的凹陷程度不同,第一组凹陷程度最大;第二组其次,第三组最小。第一组压力作用效果最大,第二组其次,第三组最小。分析表1和表2和表3得出:压力和受力面积之比越大压力作用效果越明显。

故答案为:(1)受力面积相同,压力越大压力作用效果越显著;

(2)1与6与9或4与7或5与8;

(3)①分析表1或表2或表3得出:压力和受力面积之比相同时压力作用效果相同;

②分析表1和表2和表3得出:压力和受力面积之比越大压力作用效果越明显。